РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

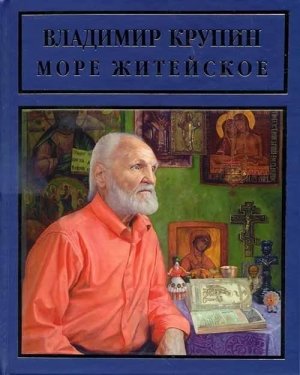

ВЛАДИМИР КРУПИН

МОРЕ ЖИТЕЙСКОЕ

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей - святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.

Аксаков И. С.

Аксаков С. Т.

Александр III

Александр Невский

Алексей Михайлович

Андрей Боголюбский

Антоний(Храповицкий)

Баженов В. И.

Белов В. И.

Бердяев Н. А.

Болотов А. Т.

Боровиковский В. Л.

Булгаков С. Н.

Бунин И. А.

Васнецов В. М.

Венецианов А. Г.

Верещагин В. В.

Гиляров-Платонов Н. П.

Глазунов И. С.

Глинка М. И.

Гоголь Н. В.

Григорьев А. А.

Данилевский Н. Я.

Державин Г. Р.

Дмитрий Донской

Достоевский Ф. М.

Екатерина II

Елизавета

Жуков Г К.

Жуковский В. А.

Иван Грозный

Иларион митрополит

Ильин И. А.

Иоанн (Снычев) митрополит

Иоанн Кронштадтский

Иосиф Волоцкий

Кавелин К. Д.

Казаков М. Ф.

Катков М. Н.

Киреевский И. В.

Клыков В. М.

Королев С. П.

Кутузов М. И.

Ламанский В. И.

Левицкий Д. Г.

Леонтьев К. Н.

Лермонтов М. Ю.

Ломоносов М. В.

Менделеев Д. И.

Меньшиков М. О.

Мещерский В. П.

Мусоргский М. П.

Нестеров М. В.

Николай I

Николай II

Никон (Рождественский)

Нил Сорский

Нилус С. А.

Павел I

Петр I

Победоносцев К. П.

Погодин М. П.

Проханов А. А.

Пушкин А. С.

Рахманинов С. В.

Римский-Корсаков Н. А.

Рокоссовский К. К.

Самарин Ю. Ф.

Семенов Тян-Шанский П. П.

Серафим Саровский

Скобелев М. Д.

Собинов Л. В.

Соловьев В. С.

Солоневич И. Л.

Солоухин В. А.

Сталин И. В.

Суворин А. С.

Суворов А. В.

Суриков В. И.

Татищев В. Н.

Тихомиров Л. А.

Тютчев Ф. И.

Хомяков А. С.

Чехов А. П.

Чижевский А. Л.

Шаляпин Ф. И.

Шарапов С. Ф.

Шафаревич И. Р.

Шишков А. С.

Шолохов М. А.

Шубин Ф. И.

ВЛАДИМИР КРУПИН

МОРЕ ЖИТЕЙСКОЕ

МОСКВА

Институт русской цивилизации 2016

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-442.3

К 84

Владимир Крупин

Море житейское // Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2016. — 752 с.

В автобиографическую книгу выдающегося русского писателя Владимира Крупина включены рассказы и очерки о жизни с детства до наших дней. С мудростью и простотой писатель открывает свою жизнь до самых сокровенных глубин. В «воспоминательных» произведениях Крупина ощущаешь чувство великой общенародной беды, случившейся со страной исторической катастрофы. Писатель видит пропасть, на краю которой оказалось государство, и содрогается от стихии безнаказанного зла. Перед нами предстает панорама Руси терзаемой, обманутой, страдающей, разворачиваются картины всеобщего обнищания, озлобления и нравственной усталости. Свою миссию современного русского писателя Крупин видит в том, чтобы бороться «за воскрешение России, за ее место в мире, за чистоту и святость православия...»

В оформлении использован портрет В. Крупина работы А. Алмазова

ISBN 978-5-4261-0155-5

© В. Н. Крупин,2016 © Институт русской цивилизации, 2016

ПРОЩАНИЕ С ПРОЙДЕННЫМ

И опять Новый год. Да новый ли он? Просто очередной. И чего от него ждать, ведь все же будет по-старому. И нет пророка в своем Отечестве. Мы же знаем, обязаны знать, что на святом Иоанне Крестителе кончилось время пророков. Начались времена апостольские. А люди будто этого не знают и, как малые дети, паки и паки надеются, что из будущих времен грядут к нам радости. Откуда их взять? Мы их заслужили? Однополые маршируют по Европе, куда еще страшнее? Содом и Гоморра домаршировались. В аду живем. А дальше? Дальше будет еще хуже: злу не положено предела.

Людей мучает будущее от того, что они, особенно нынешние, в нем не уверены. Как дожить до нового года, как его прожить, как пережить? Но разве нам не сказано: каждому дню довлеет злоба его? И разве кто-то из нас безсмертен? Все мы будущие покойники. И что страшного в земной кончине, если она неизбежна?

Листал газеты и журналы конца XIX-го, начала ХХ-го века с предсказаниями на столетие вперед. Ни одно не сбылось. Надеялись на технику -она стала обслуживать убийство. Надеялись на науку - она разбежалась по направлениям, которые все дальше друг от друга. Надеялись на человека, что он станет лучше - он звереет.

Хотели жить лучше, а сами лучше не становились, вот в чем дело. Но как стать лучше без Бога? Да никак!

Надо, чтобы нас мучило не будущее, а прошлое, вот в чем спасение. Будущее так и так все равно наступит, а прошлое можно исправить. Как? Очиститься от грехов, которые тяготят. Их тяжесть может быть сброшена с плеч и каждого человека, и всего народа через покаяние. И только покаяние заслужит нам хорошее будущее.

* * *

Не знаю, будут ли кому интересны эти записи, но выбросить их не поднимается рука. В них много пережитого, выстраданного, память о встречах, поездках, житейские истории, разговоры, замыслы - все о нашей любимой России. Тут заметки начала шестидесятых, и есть сделанные только что. Думал, как назвать. Это же не что-то цельное, это практически груда бумаг: листки блокнотов, почеркушки, клочки газет, салфетки, программки. Да и груда не очень капитальная, много утрачено в переездах, в пожарах (у меня рукописи горят). Всякие просились названия: «Куча-мала», «Отрывки из обрывков», «Конспекты ненаписанного», «Записи на бегу». Называл и «Жертва вечерняя», и «Время плодов», то есть как бы делал отчет, подбивал итоги. Хотя перед кем и в чем? И кому это нужно? Детям? У них своя жизнь. Внукам? Тем более. Все-таки печатаю и надеюсь, что найдется родная душа, которой дорого то, что дорого и моей душе.

Название «Крупинки» казалось самым подходящим: и фамилия такая, и записи малых размеров. Тем более что первая книга называлась «Зерна». Но, пока писалась книга, вышли две книжки-малышки с названием «Крупинки» - и вроде того что перебежали дорогу. Посему окончательно нарекаю книгу «Море житейское», которое заканчиваю пересекать.

Читать можно с любой страницы.

БЫЛ ПРАХ И БУДУ ПРАХ

Вчера я был ребенком - сегодня я старик. Вот и все. Измучились мои глаза глядеть на людей и на себя среди них. Уйду за далекую линию горизонта, лягу на краю кладбища, на зеленой лужайке, и буду лежать среди цветов под березой и облаками. Куда ушла жизнь, куда утекла, с какой водой, каким дождем пролилась на сухой песок? Из земли я пришел - и в землю уйду. Был прах - и буду прах. Зачем я приподнимал свою голову над землей, что увидел, что понял? Видел я землю и понял, что самое главное, что дал нам Господь, - это земля. Жить можно только на земле и спастись можно только землею. Как истосковавшиеся в плавании моряки во все глаза вглядываются в край водной стихии, как ликующе кричит впередсмотрящий: «Земля!», так мы тянемся к земле.

Кто вырос на земле, тому и объяснять не надо. Тот, кто вырос на асфальте, кто однажды видел росток травы, пробивший мостовую, понимает: вся сила в земле. И земля наша не только поилица-кормилица - она душа и сердце всего живого. «Добра мать для своих детей, а земля - для всех людей», - говорит русская пословица. А мы, дети земли, живем по другой пословице: «Материнское сердце - в детях, а детское - в камне». Ни к кому - ни к животным, ни к машинам, ни друг к другу, - ни к кому мы так плохо не относимся, как к земле. Едешь в поезде, глянешь в окно и сразу понимаешь: подъезжаем к станции - свалки мусора, ржавое железо, содранная бульдозером кожа земли, бетон, прижимающий и убивающий все живое под собой.

А разве не нам говорили древние: осторожнее к земле, в ней ростки жизни! Земля не выдерживает уже нашего к ней отношения: взрывается газ в шахтах, падают самолеты, случаются землетрясения - все по Писанию. Святитель Иоанн Златоуст ставил в прямую зависимость урожай на земле и нравственность людей. За что нас кормить, когда мы такие иждивенцы, когда мы не бережем землю и только обременяем ее. Сколько она еще протащит непосильную тяжесть? Может быть, даже то, что сейчас происходит, то, что многие поля не засеваются, вызвано мольбой самой земли ко Всевышнему: дай, Господи, отдохнуть! Единственное, что нас хоть немного оправдывает, - это наша забота об украшении земли на тех несчастных сотках, которые даны нам, чтобы мы в поте лица добывали себе пропитание. Это и есть тот самый пот лица, назначенный нам Господом. Ведь и в райском саду надо было что-то делать, собирать плоды, кормить прирученных зверей, и всего-навсего было запрещено есть плоды с одного дерева. С одного, а кругом - тысячи, и все плодоносят. И не выдержали искушения первые люди, Ева - от змия, а Адам - от Евы, вкусили запретного плода. И уже долгие века мы мучаемся прародительским грехом, прибавляя к нему и собственные. Такое впечатление, что ощутимее всего мы освобождаемся от грехов, когда работаем на земле.

Теперь уже не то время, чтобы считать себя спасенным, если ты за всю жизнь посадишь хотя бы одно дерево. Одно? Сотни нужны, сотни. Вот пустырь, а ведь это земля для сада. Вот помойка, а это место для клумбы. Безконечные ленты репья вдоль дороги, а ведь здесь надо цвести шиповнику. Сажавший деревья знает тот счастливый момент, когда ты утаптываешь землю вокруг стволика, а твой сын принес воды. Вот и привязали дерево к палочке, полили воды, вроде все, а уходить не хочется: какая у этой крошки долгая, тяжелая жизнь. Но разве не ее листья будут лепетать под легким ветерком невнятные для нас, но понятные природе слова благодарности нам, уже ушедшим в землю.

Не спасешься, пока не будешь спасать то, что тебе доверено. Вот тот клочок земли, который тебе доверен, - спаси его. Твой сад, твой огород, ведь ты даже зимой постоянно о нем думаешь. А не ты один о нем помнишь, вот скворцы, ласточки, они сейчас в Африке, но они скоро вернутся. Снег ложится на землю, но и он растает, уйдет к корням, напоит их. И солнце обогреет, и дождь придет в свое время, и сколько благодати, и все от Бога, и все из земли, и все в землю.

ДЕТИ ПИШУТ ДИКТАНТ

Даже у пятилетнего ребенка уже есть его прошлое. В нем и открытие мира, и стремление жить дальше. Есть прошлое и у любой семьи. В нем память о живших прежде предках, оставивших после себя накопленное: дом, вещи, книги, земельный участок, а главное - память о том, какими они были. И кому дети, вырастая, будут подражать. Как яблочки яблоне.

И есть история приходской жизни. Какие батюшки служили в нашем храме, как закрывали и разрушали храм, как его потом восстанавливали.

И уж тем более есть великая история своего народа, Отечества. Она не что-то отвлеченное, это конкретная история происшедших в стране событий. И составляется она из историй жизни отдельных людей и их семей. И жизни села, поселка, городка, города.

Ощущение того, что ты принадлежишь к истории Отечества, - одно из главных в понимании того, что ты его гражданин. И что другого у тебя не будет. У нас нет запасной родины.

Прошлое уже прошло, будущее еще не наступило. Мы живем в летящей из прошлого в будущее точке времени, мы как бы на вершине, с которой видно уже пройденное и с которой мы вглядываемся в будущее.

О, нам есть чем гордиться! Великой Россией, много раз спасавшей мир и Христа в этом мире. Какие тяжелейшие и блистательные века прожила Россия, какие образцы человеческих подвигов, какие свершения творческого ума и научной мысли дала она миру! Какие несгибаемые чудо-богатыри защищали ее! Нам есть у кого учиться, нам есть ради чего жить.

Вспоминаем дни древние, говорит Священное Писание, и подражаем им. Уроки жизненного поведения, когда мы понимаем, что надо поступать так, а вот так не надо, дает каждая эпоха. И надо выучить эти уроки, надо знать все эпохи. Иначе жизнь обречена на безполезное, фактически животное, состояние. Есть, пить, спать могут все млекопитающие, но только человеку дана безсмертная душа, разум, рассудок. Не ради же еды и удовольствий мы существуем. Мы же один-единственный раз живем, и живем неповторимо. Ни один прошедший час, минуту, день заново не переживешь.

И это чудо, что ты пришел в этот мир. И ты - самый любимый у Господа. И Господь любит тебя. И как же не отблагодарить Его за радость видеть этот прекрасный подсолнечный мир. Чем отблагодарить? Своими добрыми делами и поступками.

И как душеполезно и отрадно знать историю Родины, Державы, Отечества, любимой России! Людей, события, обычаи, костюмы, кухню. Знать русскую литературу, живопись, музыку. Ведь все они лучшие в мире. Почему? Потому что выращены православием. Другого ответа нет. Душа у мира славянская, а душа безсмертна.

ТАМ, ВНИЗУ...

.. .узкого и мокрого оврага гнули дуги и полозья для саней. Свершалось большое дело: дерево, обтесанное под нужный профиль, сгибалось, чтобы застыть в изгибе.

Заготовки, продолговатые дубовые плашки, распаривали в камере над котлом до потемнения. Они были так горячи, что к гибочному станку их торопливо несли в рукавицах. Один конец закрепляли в станке, другой привязывали к валу. Мужики наваливались на ворот и медленно ходили по кругу, каждый раз нагибаясь под канат.

«Хорош!» - кричал главный. Он скреплял концы лыком. Намертво согнутые дугу или полоз оттаскивали в сторону.

Некоторые заготовки не выдерживали, трескались. Их не выбрасывали. Их бросали в топку под котел.

ЗАТО ВЕСНОЙ.

День пасмурный, долго тянется. После обеда идет снег. Он вперемешку с дождем, снежинки темные.

- Через месяц после первого снега начинается зима, - говорю я пришедшей с улицы женщине. Пальто мокрое, и дорогой мех на узком воротнике некрасивый. - Но это среднегодовое, многогодовое, нынче может и не сойтись.

- И не плакала, - говорит женщина, - а ресницы потекли.

- Если через месяц начнется зима, то поверим в наблюдательность предков.

- Господи, - говорит она, быстро поправляя прическу, - о чем ты думаешь? - И, наладив красоту, садится к столу и говорит, что пасмурно, что в такую погоду что ни надень, все убивается, - А ты еще говоришь, что зеленое - цвет надежды. В такой день ничем не спасешься.

- Зеленое не по цвету, а по смыслу: дождаться первой зелени означало выжить.

- Да, вот что! - спохватывается она. - Все забываю. Дай мне Монтеня.

- Обязательно Монтень? Возьми «Летописца». Мне кажется, наши летописи заполнялись осенью. Так же мрачнело и снег таял. В летописях...

- Ой, не надо. Не лепо ли бяшеть! Аще кому хотяше! Монтень хоть переведен, а это когда еще соберутся.

- Возьми «Назиратель». Он переведен с латыни на древнепольский, оттуда к нам. Узнаешь, как ставить дом, лечить заразу, сажать овощи...

- Ах, - говорит женщина, смеясь и трогая щеки сухой чистой ватой, -«извозчики-то на что»?

Отходит к окну, смотрит вверх, вытирает стекло.

- Ослепнешь, - говорит она. Снова долго смотрит, поворачивается: -Да, да. Раньше или позже, но каждый год приходил первый снег. Мальчишки радовались, а матери боялись, чтоб дети не простыли.

- Босиком бегали, а крепче были, - говорю я и злюсь неизвестно на кого. - Смотри, сейчас одеты, обуты прекрасно, а без конца болеют, совсем хилый народ...

- Все-то ты знаешь, - иронически замечает женщина. - Скажешь, сидели на печке, одни лапти на всех...

- Зато весной...

- Да, весной. Весной, да. Им снова радость.

Мех на воротнике высох и потрескивает, когда она проводит по нему ладонью.

На окне как будто легкие кружевные занавески.

Снег все гуще.

К вечеру светлеет.

* * *

...и оказывается, что эта томность, это изображение разочарованности, весь набор интеллигентного кокетства - все это оказывается обыкновенной человеческой усталостью.

- Никаких нервов не хватает, - говорит она и виновато улыбается.

И я вижу - не врет: замотана до последней степени. А минуту назад думал: игра.

- К вечеру я буквально труп, - говорит она.

Я беру ее на руки и несу в спальную комнату. Пока иду коридорами, она засыпает, и тело ее, тяжело обвисшее, становится легким.

В детской, около окна, стоит девочка и смотрит вниз, на белое дно двора. Девочка слышала наш разговор. Спрашивает:

- «Слово о полку Игореве» - первая русская книга. А какая будет последняя русская книга? Слово о другом полку?

Ночью я выхожу на балкон и не могу понять, исчезает луна или зарождается. То ли туман, то ли такой насыщенный воздух.

Тепло. Снег тает.

Не пора ли нам, братия, начать старыми словесами новую повесть?..

КУЧА-МАЛА

- КУЧА МАЛА! - так кричали мы в детстве, затевая битву стенка на стенку. Налетали, сшибали друг друга с ног, сами валились. Кто был внизу, старался вырваться, вынырнуть и оказаться наверху. Кричал: «Я -главный!» Так и моя бумажная куча: какая бумажка оказывается сверху, та и, на время, главная.

У МЕНЯ БЫВАЛО: советовали редактора взяться за так называемую проходную тему или просто переделать что-то уже написанное, «сгладить углы», «спрятать концы», для моей же пользы советовали: книга выйдет, все какая копейка на молочишко. Нищета же одолевала. Я даже и пытался переделывать написанное. Но Бог спасал - не шло. «Не могу, не получается, - говорил я, - лучше не печатайте». То есть бывало во мне малодушие - известности хотелось, благополучия, но, повторяю, Господь хранил от угождения духу века сего.

ТУНИС, ПОСОЛЬСТВО, пресс-конференция. Мы с Распутиным отвечаем на вопросы. Приходит записка: «Будьте осторожнее в высказываниях - в зале враждебные СМИ». Но что такого мы можем сказать? Какие секреты мы знаем? Скорее всего, чекисты посольства опасаются за свое место. Значит, есть что-то такое, что может повредить Советскому Союзу? Ничего не понятно.

«Нас объединяет культура, она независима от политики, систем устройства государств, есть единое общемировое движение человеческой мысли», - это один из нас. Другой: «Разделение в мире одно: за Христа или против Него».

Встреча долгая. Долгий потом ужин. Один из советников, подходя с бокалом: «О культуре очень хорошо, но о разделении немного неосторожно». - «А разве не так?» - «Так-то так. Но, может быть, рановато об этом?»

КАРФАГЕН

И было-то это совсем недавно. Тунис. Ездили в Бизерту, видели умирающие русские корабли. И, конечно, в Карфаген. Услышать голос римского сенатора Катона: «Карфаген должен быть разрушен».

Остатки амфитеатра. Осень. Мальчишки вдалеке играют в футбол. Раздеваюсь и долго забредаю в Средиземное море. Даже и заплываю. Возвращаюсь - надо же - полон берег веселых мальчишек. Аплодируют смелому дедушке. Под ногами множество плоских камешков - «блинчиков». Вода спокойна, очень пригодная для их «выпекания». Бросаю - семь касаний. Кружочки аккуратно расходятся по воде. Еще! Десять. У мальчишек полный восторг. Неужели так не играют? Во мне просыпается педагогическое образование. Учу подбирать камешки. Выстраиваю мальчишек. Их человек двадцать. Бросаем. Вначале для практики, потом соревнование. Вскоре выявляются лидеры. Вот их уже пятеро, трое. И наконец два последних. У одного получается пять «блинчиков». Объявляю его победителем и - что-то же надо подарить - дарю кепочку с эмблемой Фонда святого апостола Андрея Первозванного. Благодарные мальчишки дарят мне... футбольный мяч. Передариваю его самому маленькому, у которого пока не получилось бросать камешек по глади воды. Ну не все сразу, научится.

Около монастыря Преподобного Герасима Иорданского возрождается античность, строится амфитеатр Александра Македонского.

НИЧЕГО НЕ НАДО выдумывать. Да и что нам, русским, выдумывать, когда жизнь русская сама по себе настолько необыкновенна, что хотя бы ее-то успеть постичь. Она - единственная в мире такого размаха: от приземленности до занебесных высот. Все всегда не понимали нас и то воспитывали, то завоевывали, то отступались, то вновь нападали. Злоба к нам какая-то звериная, необъяснимая, - это, конечно, от безбожия, от непонимания роли России в мире. А ее роль - одухотворить материальный мир.

А как это поймет материальный мир, те же англичане? Да никак. Но верим, что Господь вразумит.

«Русская народная линия» провела очень нужный обмен мнениями ученых, богословов, просто заинтересованных, о мировоззренческих различиях меж Россией и Западом. Вывод один: эти различия преодолимы при одном условии - Запад должен вернуться в лоно православия, заново обрести Христа. Это единственное условие. Иначе он погибнет, и уже погибает. Остается от него только материальное видимое, да плюс ублажение плоти, да плюс великое самомнение. А вечное невидимое отошло от него.

ВИНОВАТ И КАЮСЬ, что не смог так, как бы следовало, написать об отце и матери. Писал, но не поднялся до высоты понимания их подвига, полной их заслуги в том, что чего-то достиг. Ведь писатели-то они, а не я, я - записчик только, обработчик их рассказов, аранжировщик, так сказать.

И много в завалах моих бумаг об отце и матери. И уже, чувствую, не написать мне огромную им благодарность, чего-то завершенного, так хотя бы сохранить хоть что-то.

Читаю торопливые записи, каракули - все же ушло: говор, жизненные ситуации, измерение поступков. Другие люди. «До чего дожили, - говорила мама, страдавшая особенно за молодежь, - раньше стыд знали, а сейчас что дурно, то и потешно». - «Да, - подхватывал отец, - чего еще ждать, когда юбки короче некуда, до самой развилки. Сел на остановке на скамье, рядом она - хлоп, и ноги все голые. У меня в руках газета была, я ей на колени кинул: на, хоть прикройся. Она так заорала, будто режут ее. И знаешь, мамочка, никто, никто меня не поддержал».

РАССКАЗ МАМЫ

Запишу рассказ мамы о предпоследнем земном дне отца.

- Он уже долго лежал, весь выболелся. Я же вижу: прижимает его, но он всю жизнь никогда не жаловался. Спрашиваю: «Коля, как ты?» Он: «Мамочка, все нормально». - А отойду на кухню, слышу -тихонько стонет. Весь высох. Подхожу накануне, вдруг вижу, он как-то не так глядит. - «Что, Коля, что?» А он спрашивает: «А почему ты платье переодела? Такое платье красивое». - «Какое платье, я с утра в халате». - «Нет, мать, ты была в белом, подошла от окна, говоришь: “Ну что, полегче тебе?” - “Да ничего, - говорю, - терпимо”. Говоришь: “Еще немного потерпи, скоро будет хорошо”. И как-то быстро ушла». Говорю: «Отец, может, тебе показалось?» - «Да как же показалось, я же с утра не спал».

Назавтра, под утро, он скончался. Был в комнате один. Так же, как потом и мама, спустя восемнадцать лет, тоже на рассвете, ушла от нас.

Великие люди - мои родители.

БОЮСЬ СИЛЬНО умных. Налетает: «Вам это надо знать! Записываете? Энергетические силовые линии идут векторно по России. Это сакрально и мистически раздвигает информационное поле нашего влияния, которое заполнено другими. А ждут нас. Это понятно?» - «Еще бы», - торопливо соглашаюсь я. Он доволен: «Да, так. Подключайтесь. Мы не за баксовое, а за нравственное благополучие».

МАТУШКА: «ЖИЛА, мать очень суровая была, по голове не погладила, парней больше любила. Раз я, еще девчонкой, корову подоила, хлев забыла закрыть, а корова уже копытом в ведре с молоком стоит. Мне влетело».

ЭПИГРАФЫ: «Нет в жизни счастья» (наколка на груди). «Отец, ты спишь, а я страдаю» (надпись на могильном памятнике). «Без слов (слез), но от души» (отрывок из дарственной надписи). «Спи, мой милый, не ворочайся» (из причитания жены над гробом мужа).

ИГРАЛИ В «ДОМИК». Детство. И прятки, и ляпки, и догонялки, всякие игры были. До игры чертили на земле кружки - домики. И вот -тебя догоняют, уже вот-вот осалят, а ты прыгаешь в свой кружок и кричишь: «А я в домике!» И это «я в домике» защищало от напасти. Да, домик, как мечта о своем будущем домике, как об основе жизни. Идем с дочкой с занятий. Она вся измученная, еле тащится. Приходим домой, она прыгает. «Катечка, ты же хотела сразу спать». - «А дома прибавляются домашние силы».

И лошадь к дому быстрее бежит. И дома родные стены помогают.

МЕДИЦИНСКИЕ ВИРШИ: «На горе стоит больница, там приемная. Приходи ко мне лечиться: ночка темная». Или: «Врач назначил мне прием, я разделася при ем».

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ изобрели аппарат, который работает на доверии. Чем больше ему доверяешь, тем он лучше работает. Но приемная комиссия такому изобретению не поверила. Вот и все.

СТЫДНО ПЕРЕД детьми и внуками: им не видать такого детства, какое было у меня. Счастливейшее! Как? А крапиву ели, лебеду? А лапти? И что? Но двери не закрывали в домах, замков не помню. Какая любовь друг к другу, какие счастливые труды в поле, огороде, на сенокосе. Какие родники! Из реки пили воду в любом месте. А какая школа! Кружки, школьный театр, соревнования. Какая любовь к Отечеству! «Наша Родина - самая светлая, наша Родина - самая сильная».

ОТЧЕГО БЫ НЕ НАЧАТЬ с того, чем заканчивал Толстой, - с его убеждений? Они ведь уже у старика, то есть вроде бы как бы у мудреца. А если он дикость говорит, свою религию сочиняет, то что? Чужих умов в литературе не займешь. И не помогут тебе они ни жить, ни писать, ни поступать по их. На плечи тому же Толстому не влезешь, да и нехорошо мучить старика. Это в науке, да, там плечи предшественников держат, оттого наука быстра, но литература не такая. Наука - столб, литература - поле, где просторно всем: и злакам и сорнякам. Ссориться в литературе могут только шавки, таланты рады друг другу. Не рады? Так какие же это таланты?

ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

Нет, сколько ни говори, что искусство - это одно, а жизнь - другое, безполезно. Все-таки в искусстве есть магия, в этом искусе, в искусственности, что тянет сильнее, чем жизнь. Приезжает с гастролями какой-нибудь актеришка, пустышка душой, глупый до того, что говорит только отрывками из ролей, еще и бабник; приехал - и что? И все девочки его. Известен, вот в чем штука. Играл героев, говорил правильные слова, лицо мелькало, запомнилось. Сам подлец подлецом, приехал баранов стричь, ему надо «бабок срубить», заработать на шубу для очередной жены, которая, как и предшествующие, оказалась стервой.

Прямо беда. И ничего не докажешь, никого не вразумишь. Дурочки завидуют актрисам, топ-моделям, даже и проституткам (еще бы - интервью дает, в валюте купается), и что делать? Говоришь девушкам: да, хороша прима-балерина, а за ней, посмотрите, десятки, сотни девушек-балерин в массовке, которые часто не хуже примы, но - вот - не вышли в примы, так и состарятся, измочалят здоровье в непосильных нагрузках, оставят сцене лучшие годы и канут в безвестность. Да и прима не вечна, и ее вымоет новая прима, другая. А эту другую выхватит худрук из массовки. Все же они что-то могут, все прошли балетные классы. В балете, правда, худрук чаще любит не балерину, а другого худрука.

Сколько я ездил, сколько слушал самодеятельных певцов, видел танцоров, народные танцы, и они гораздо сильнее тех, которых навязывают нам на телеэкране. Кого воспитали в любви к Родине Пугачева, Киркоров? Очень патриотические песни у Резника?

Хрипеть, визжать, выть, верещать, свистеть, дергаться, прыгать - это тоже искусство.

Ой, неохота об этом.

КОНСЬЕРЖКА ИЛИ ДЕЖУРНАЯ?

Как я могу доверять французским романам, если в них нигде не встретишь фразы: «Консьержка была явно с тяжкого похмелья»?

А ее русская сестра, дежурная по подъезду, бывала. Был я знаком и с другой дежурной, которая ходила в церковь и знала, что в воскресенье нельзя работать. Она и не работала. Мало того, закрывала двери лифта на висячий замок, приговаривая: «Не ходите в церковь - ходите пешком». Она этим явно не увеличивала число прихожан, но упрямо считала свои действия верными. Была бы она консьержкой, ее бы уволили, но так как она была дежурной по подъезду, а пойти на ее место, на ее зарплату желающих не было, то она продолжала пребывать в своем звании. Как и первая, которая, опять же в отличие от консьержки, в частом бываньи (по выражении мамы) добиралась утром до работы, испытывая синдром похмелья.

То есть одно из двух: или русские романы гораздо правдивее французских, или консьержки закодированы от выпивки.

ЖЕНЩИНА, оглядываясь на идущих за нею мужа и сына: «Не распыляйтесь», то есть: не отставайте.

Похоже, как в больнице врач пришедшим посетителям громко: «Не тромбируйте коридоры».

ПОЗАВЧЕРА ПАВЕЛ Фивейский, сегодня Антоний Великий, завтра Кирилл и Афанасий Александрийские. Будем молиться! Есть нам за что благодарить Бога, есть нам в чем пред Ним каяться, есть о чем просить. Надо омыть Россию светлыми слезами смирения и покаяния, иначе умоемся кровью.

ИСКАТЬ НА ЗЕМЛЕ то ценное, что будет ценно и на небе. (Прочитал или услышал.)

КОШКА ВО СНЕ - к недругу. Собака - к другу. Лошадь - ко лжи. Смешно все это. Ко лжи от того, что ложь - лошадь? А по-немецки -«пферд». Где тут ложь? Исчезнет все «яко соние восстающего», то есть просыпающегося. Лучшие сны - это река, берег, прохлада.

И ЧТО НАМ за указ международное право. Оно уже одобряет педерастов, - и ему подчиняться? Свобода ювенальной юстиции и содомии? Нет, это окончательно последние времена. Дожили. Именно в наше время, время прозрения. Так нам и надо.

ИДЕОЛОГИЯ, КОНЕЧНО, всегда есть, как какая-либо идея. И если она предтеча веры в Бога, то и хорошо. Но как идея вообще безплодна. Вот идея, чем плоха: народ настолько верит государю, насколько государь верит в Бога. А идеология марксизма-ленинизма - это зараза мертвечиной, противление Христу.

ЗНАКОМ БЫЛ со старушкой, которая в 1916 году в приюте читала императору Николаю молитву «Отче наш» по-мордовски. Она была мордовкой. Потом стала женой великого художника Павла Корина. Привел нас с Распутиным в его мастерскую Солоухин. Конечно, созидаемое полотно не надо было называть ни «Реквием», как советовал Горький, ни «Русь уходящая», как называл Корин, а просто «Русь». Такая мощь в лицах, такая молитвенность.

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ на свадьбе в Керчи. Немного запомнил:

Бывайте здоровы, живите богато,

Насколько позволит вам ваша зарплата.

Насколько позволит вам ваша зарплата:

На тещу, на брата, на тестя, на свата.

А если муж будет у вас не разиня,

Получите ордены «Мать-героиня».

Окружат гурьбой вас дочурки с сынками,

А как прокормить их, подумайте сами.

ВООБЩЕ ПЕРЕДЕЛКИ общеизвестных песен, выражений были повсеместны, это было и творчество, и неприятие казенщины. Тут хорошая песня «Бывайте здоровы, живите богато» не шаржируется, а расширяется. А вот, например, времен войны песню «Ты меня ждешь и у детской кроватки тайком ты слезу проливаешь» пели, бывало, и так: «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь».

Или на мотив «Тучи над городом встали»: «Папка воюет на фронте - мамка смеется в тылу. Папка вернется, к мамке приедет, я ему все расскажу».

ЧЕГО ЕЩЕ нам не хватило и не хватает? Войны, конфликты, истребление лесов, отравление воды - это же все от нас самих. Поневоле оправдаешь и возблагодаришь Господа за вразумления - наводнения, землетрясения, огненные очищения.

ОТЕЦ ДИМИТРИЙ ДУДКО всерьез уговаривал нас - Распутина, Бородина, меня принять священнический сан. «Ваши знания о жизни, о человеческой душе раздвинутся и помогут вам в писательском деле». Мы вежливо улыбались, совершенно не представляя, как это может быть. А вот писатель Ярослав Шипов смог, и стал священником, и пишет хорошо. Когда я преподавал древнерусскую литературу в Академии живописи, ваяния и зодчества, то просил кафедру искусствоведения пригласить его для преподавания Закона Божия. Пригласили. Но ректор донимал его вопросом: «Почему же надо подставлять правую щеку, когда уже ударили по левой? Ну нет, я не подставлю!»

- СКАЖИ НАШИМ: мы пашем.

- ЗА МОДОЙ не гонись, была б задница не голая. Тут же: нашему подлецу все к лицу.

- РАСТРЕПАЛА ДУНЯ косы, а за нею все матросы. Так же говорили. А нынче чего? Дуне той хоть было чего растрепывать. И небось в юбке была. А нынешние? Или подола совсем нет, или штаны в такую обтяжку, что срамотища. Я бы парней нынешних за то, что на девок набрасываются, не судил. Девки такие - это же собаки, сучки, кобелей подманивают. Вот и получай, сама же подманивала.

СТАРИКИ СИДЯТ. Один торопится. «Сиди, теперь чего тебе не сидеть: старуха не убежит». - «Дак ужин-то без меня съест. Такая ли стала прожора. Со зла на меня ест» - «А с чего злая?» - «Дак все никак не помру».

- О, У НЕГО эрудиция была трехэтажная.

- Мат у него был трехэтажный. Из матери в мать, да из души в душу, прости Господи. Чего вот он теперь? Там-то не поматеришься, язык сгнил.

- ЛЕТ-ТО МНЕ сколько было - копейки! Конечно, обманул. «Женюсь, женюсь». Женился, да на другой. А мне: «Нельзя быть такой доверчивой». Вот и вся тут лайф стори.

«НА ХРЕН НИЩИХ, сам в лаптищах». Нищие играли в карты «на деревню, на куски». Проигравший обходил деревню и все поданные куски отдавал выигравшему.

РЕБЕНОК НАУЧИТ быть матерью. Такая пословица. Отнесем ее к рождению идеи. Родилась идея, и воспитает, и вытянет. И сама родит. Да, если ее оплодотворить. Оплодотворяется мысль. Чем? Духом.

ВЗВИНЧЕННЫЙ, ВЗДУТЫЙ авторитет Сахарова. Это ненадолго. Конечно, другого вырастят. Боннеры-то на что. А откуда боннеры, новодворские, алексеевы, Ковалевы? Из инкубатора ненависти к России. Но инкубатор - это нечто искусственное, а оно не вечно. Перестанет сатана его подпитывать, тут ему и кирдык.

ЕВРЕЙ И СУББОТА. Кошелек. Брать нельзя: суббота. Четверг вокруг кошелька в субботу.

ПРИШЛО ПО СМС: «Тонкий месяц, снег идет. Купола с крестами. Так и чудится: вот-вот понесутся сани. Ждешь и веришь в волшебство, кажется все новым. Так бывает в Рождество. С Рождеством Христовым!» И: «Струится синий свет в окно, весь серебрится ельник. Все ожиданием полно в Рождественский сочельник. Встает звезда из-за лесов, а сердце так и бьется. Осталось несколько часов, и Рождество начнется».

ПРИНИМАЛ НА РАБОТУ по трем параметрам: может работать, хочет работать, не обманет. И еще - обязательно - кто жена, какая.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ: вода чистая, но мертвая.

НАЩУПЫВАЯ СЛУШАТЕЛЕЙ, пробуя начала: «Усталый взгляд вождя на племя....... «И тебе же с тобой изменяя...» ... «И глядя в

усталую душу снегов.» ... «Знал, что будет отчаянье, но что это -любовь.» ... «Как мир размыть потоком мотыльков?» ... «На паперти вселенского лекала.» - Ему: «Друг Аркадий, не говори красиво!» -Поэт: «О, не поймите меня правильно». - А ты: «О, закрой свои бледные вирши».

ВОЕВАЛИ ВРАГ с врагом, воевали друг с другом, воевали со своим народом. Надо последнюю войну: каждого со своим несовершенством. Победа или смерть перед смертью.

СОБОЮ ВСЕГДА был доволен, своим положением - никогда.

ТЕХ, КТО УСТРАИВАЛСЯ по блату, по звонку «сверху», так и называли «блатники», «позвоночники». Конечно, семейственность («как не порадеть родному человечку») была и будет. Отец очень смешно истолковывал слово «протеже»: «Это протяже, своих протягивают».

Но вот есть искусство, в котором семейственность очень предпочтительна. Это цирк. Жена Георгия Владимова, Наталья Кузнецова, дочь репрессированного директора Госцирка, несколько раз водила нас в цирк, ходили с дочкой за кулисы. Даже я летал в Сочи в 72-м к Георгию Николаевичу, возил ему верстку «Большой руды», там тоже был в гостинице актеров цирка. То есть знал немного циркачей, был даже на свадьбе карликов. Там как раз задумал рассказ «Пока не догорят высокие свечи». Также написал стихотворение, из которого не стыдно за строки: «Попробуй по блату пройти по канату, вот тут-то семья и заметит утрату».

В ТОКИО у машин левостороннее движение, у пешеходов правое. Как понять этих японцев? Японцы думают: ну и варвары эти русские.

ВАЛЯ: «УВИДЕТЬ небритого японца - все равно что увидеть плачущего большевика. Или в нечищеных ботинках».

ДЕРЕВЬЯ ПО ПОЛГОДА в снегу, в холоде, а живы. Реки подо льдом очищаются. Так и мы: замерзнем - оттаем. Как говорили, утешая в несчастьях: зима не лето, пройдет и это.

ХУДОЖНИК: «Нам сказать есть чего, а не можем, а журналистам сказать нечего, а только они и болтают».

В ЯПОНИИ память о Хиросиме - государственная политика, у нас забвение Чернобыля - тоже государственная политика.

ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ на себя, сокращает жизнь, потраченное на других - ее продлевает.

«ИЗ-ЗА ОСТРОВА на стрежень», новый вариант песни. Уже поют не «Позади их слышен ропот: нас на бабу променял», а «Позади их слышен рэкет: нас на баксы променял». Такая милая хохмочка.

«МНЕ СКАЗАЛИ: Боря умер, я и не поверила: неужели в гроб засунут этакого мерина?»

«На свидание хожу к мужику Фаддею. Учит пить одеколон, я сижу, балдею».

«Видишь, какая стала худая. Вся истенетилась».

«Лучше тесно, чем пусто».

«Наука - блуд ума».

ВСЕГДА ОСУЖДАЛИСЬ пустосмешники. Звали: зубомойка, омма-лызга (от ухмыляться). Вообще показывать зубы значит угрожать. Смех -оружие против ума. Юмор ослабляет защитные свойства души. «Зубы грешников сокрушит», чтоб не смеялись. Конечно, лучше, когда «сеющие слезами радостию пожнут». А всероссийская ржачка над натужным юмором хохмачей КВН - что это? Ума это явно не прибавляет, а силы душевные и нервные утягиваются в черный квадрат экрана.

С УТРА ПОРАНЬШЕ

Встанешь пораньше - подальше шагнешь. Кто раньше встает, тому Бог подает. И других таких пословиц о пользе раннего вставания много. А моя эта привычка вставать рано в самом прямом смысле спасала всю жизнь.

Вот Москва. Вот московская интеллигенция, которая оживает только к вечеру и звонит друг другу до поздней ночи. А потом кто спит, кто дрыхнет, кто и звонить продолжает.

И я никак не мог войти в такой ритм жизни. Не от чего-либо - от того, что уже часам к десяти-одиннадцати вечера ничего не соображал. То есть соображал, но не настолько, чтоб вести умные обсуждения имеющих быть на это время событий. Так честно и говорил: «Простите, но я сейчас ничего не соображаю. (Некоторые могли думать, что я выпивши.) Позвоните утром». - «А когда утром?» - «Часов в шесть-семь». Так вот, сообщаю: никто и никогда мне утром часов в шесть-семь не позвонил. И получается, что московская интеллигенция - этот сплошь ночные совы, а я - залетевший в столицу вятский жаворонок.

И в природе (ранняя роса к вёдру, ранняя весна - много воды, ранняя птичка носик чистит, то есть уже покушала, а поздняя глазки продирает, утренники побили ранники, то есть весенние заморозки сгубили всходы ранних овощей, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела...) и в жизни (раннего гостя не бойся, он до обеда, рано татарам на Русь идти; на работу рано, а в кабак самая пора; работать поздно, спать рано, а в кабак самое время; молодому жениться рано, а старому поздно; богатые раньше нашего встали, да все и расхватали; не то беда, что рано родила, а та беда, что поздно обвенчалась; всем т а м быть, кому раньше, кому позже; такая рань - и петухи не пели.) все в защиту рани-ранней.

Когда в детстве я или кто из братьев долго спали, мама шутила: «Проспали все Царствие Небесное», а отец выражался проще и доходчивей: «Девки-то уж все ворота обмочили».

Интересно, что тот, кто просыпался позднее, вставал и продирал глаза гораздо дольше, чем тот, кто вскакивал раньше. То есть, говоря опять же вслед за мамой, не растягивался. Хотя потянуться до хруста в суставах было очень полезно. Маленьких деточек-ползунков будили, поглаживая по спинке и животику: потянунюшки-поростунюшки. Не-залежливых Бог любит.

Может, в слове «радость» напоминание о славянском божестве солнца, боге Ра. В данном случае и его можно вспомнить.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ молитвой сокрушил храм Артемиды Эфесской, которая славилась возгласом: «Велика Артемида Эфесская!» Велика-то велика, а не устояла. И кто первым возмутился действием апостола? Против него поднял возмущение медник, который производил статуэтки Артемиды. Перестали их у него покупать. То есть ему не святость была важна, доходы, на деньги мерил богиню. А она обезценилась. Кто будет покупать изображение божества, храм которого обрушился по молитвам христианина? Так бы и нам: помолиться, чтобы бесы телевидения провалились к своим хозяевам. Нет, сил не хватает на такую молитву. А возмущаемся. Тогда другой пример, тоже из предания. Один человек проходил мимо идолов и поворачивался к ним спиной. И однажды услышал грохот. Идолы не выдержали такого пренебрежения и рухнули. Давайте и мы показывать спину идолам нашего времени. Вообще понемножку уже получается. Где теперь немцовы, ковалевы, алексеевы, гайдары, макаревичи, хакамады, касьяновы - где? Уже съеживаются жваноиды эстрады, чахнет и российская примадонна и навсегда поблекла зарубежная. Не сразу, не вдруг, трудно выковыриваются из сознания: зубами держатся за известность, за деньги, за влияние на умы. Свои зубы износились, вставили искусственные, ими уже вцепились, но все равно. Сказано же: «Звезды меркнут и гаснут», день наступает.

РЕЧИ ГОВОРИЛИ - птицы возмущенно кричали, когда начался молебен - замолчали.

ЧЕРНЫЕ ПЕСКИ САНТОРИНИ

О, черные пески Санторини! Допотопный остров вулканического происхождения. Однажды поднялся со дна. К нему мы и не причалили даже, встали на рейде. На сушу переехали на «тузике», так называются портовые кораблики для буксировки больших кораблей и для перевозки пассажиров.

На Санторини все крохотно: музейчик, улочки, площадочка в центре, даже торговцы сувенирами и зеленью кажутся маленькими. Заранее нам было объявлено, что после музея повезут на какой-то очень престижный пляж. И заранее я решил, что на пляж не поеду. Не от чего-либо, от того, что сегодня был день моего рождения. Мне очень хотелось быть в этот день одному. Такой случай - Средиземноморье, голубые небеса и догнавшая меня в этот день очень серьезная дата. Конечно, я никому не сказал о дне рождения. Это ж не день ангела.

Со мною был сын, он отправился со всеми. Я перекрестил его, он меня, автобус уехал. Уехал, а я осознал, что уехала и моя сумка, в которой было все: документы, деньги, телефон, пакет с едой, выданный на теплоходе. То есть я стоял на площади, как одинокий русский человек без места жительства и без средств к существованию. Не завтракавший (торопился на берег) и не имеющий надежды на обед, а ужин (тоже объявили) заказан на семь вечера в ресторане Санторини. А было еще утро.

Но была радость от того, что я сейчас один-одинешенек, а вокруг такая красота, такие светло-серые в пятнах зелени горы, такое цветенье деревьев и кустарников и - особенно - такое море! Как описать? Залив изумрудного цвета, гладкий как стекло, в который была впаяна красавица «Мария Ермолова» - наш теплоход.

Вино сантуринское поставляли ко дворам императорских и королевских величеств многих европейских стран. Оно и в литературу вошло. Зачем я, со своими нищими карманами, сантуринское вспомнил, когда на газировку нет? Хотя... я на всякий случай прошарил карманы. Ангел-хранитель со мной! Набралось на бутылочку воды. И вот она в руках, и вот я иду все вниз и вниз.

Море казалось недалеко. Быстро кончилась улица, выведшая к садам и огородам. Пошел напрямую. Изгородей меж участками не было, хотя видно было, что тут владения разных хозяев. Где-то посадки были ровными, чистыми, где-то заросшими. Фруктов и овощей было полным-полно, осень же. А если чем-то попользуюсь? Не убудет же у хозяев. Но виноград рвать боялся, конечно, обработан химикатами. Да и другое тоже как будешь есть, надо же вымыть. И не хотел ничего брать. Но потом, честно признаюсь, кое-что сорвал, положил в пакет.

Море казалось совсем рядом. А подошел к обрыву - Боже мой, еще надо целую долину пройти. А по ней асфальтовая дорога. Пошагал по ней. Долго шагал. Думал: ведь это же надо еще и обратно идти. Да и в гору.

Увидел издали белый глинобитный домик. Для сторожей? Оказалось, что это крохотная церковь. Так трогательно стояла среди цветов, арбузов, дынь, винограда. На дверях маленький, будто игрушечный, замочек. Заглянул в окошечко. Ясно, что в ней молились. Чистенько все, иконостасик. Горит перед ним лампадочка.

Наконец берег. Черный берег. Черный крупный песок. Кругом настолько ни души, что кажется странным. Почему? Такой пляж: вода чистая, видны песчинки, рыбки шевелятся, водоросли качают длинными косами.

Разделся и осторожно пошел в воду. Всегда в незнакомом месте опасения, боязнь колючек, морских ежей. Тем более тут, когда непонятна была глубина под ногами - чернота и на отмели и подальше. Потихоньку шагал, поплескал на лицо и грудь, и так стало хорошо, так тут все аккуратненько: крупный, податливый песок под подошвами, мягкая вода, не теплая, но и не совсем прохладная. Отлично! Я заплыл. Из воды оглянулся. Да, вот запомнить - белый город над синей водой под голубыми небесами. И черная черта, отделяющая море от суши.

Повернулся взглянуть на море. Показалось, что в нем что-то шевельнулось. Вдруг совершенно неосознанный страх охватил меня. Боже мой, как же я забыл: это же известнейшая история о Санторини, как на нем враги православия, франки, в годовщину памяти святителя Григория Паламы праздновали, по их мнению, победу над учением святителя. Набрали в лодки всякой еды, питья, насажали мальчиков для разврата и кричали: «Анафема Паламе, анафема!» Море было совершенно спокойным, но они сами вызвали на себя Божий гнев. А именно - кричали: «Если можешь, потопи нас!» И, читаем дальше: «Морская пучина зевнула и потопила лодки».

Вроде меня топить было не за что: святителя я очень уважал, изумляясь тому количеству его противостояний разным ересям, но было все ж-таки немножко не по себе. Вера у тебя слаба, сердито говорил я себе.

Вымыл фрукты в морской воде, устроил себе завтрак, переходящий в обед. Далее был обратный путь. Он был в гору. Но я никуда не торопился. Никуда! Не торопился! Вот в этом счастье жизни. Останавливался, смотрел на синюю слюду залива, на выступающие из воды острова, на наш теплоход. Легко угадал иллюминатор своей каюты.

Было не жарко, а как-то тепло и спокойно. Редчайшее состояние для радости измученного организма. Мог и посидеть и постоять. Никакие системы электронной слежки не могли знать, где я. Свободен и одинок под средиземноморским небом.

Махонькая церковь была открыта будто специально для меня. То есть пока я был у моря, кто-то приходил к ней и открыл. А у меня даже и никакой копеечки не было положить к алтарю. Долил в лампадочку масла из бутылочки, стоящей на подоконнике. Помолился за всех, кого вспомнил, за Россию особенно.

Вдруг осознал: времени-то уже далеко за полдень. И как оно вдруг так пронеслось? Целый день пролетел.

Пошел к месту встречи. Дождался своих спутников. Потом был ужин в ресторане над живописным склоном. А на нем сын подарил мне серебряное пасхальное яйцо. Не забыл о моем дне рождения.

Встречать бы дни рождения на островах Средиземноморья! О, если б на любимом Патмосе!

ПАТМОС! Уже я старик, а как мечтал пожить хоть немножко зимой или осенью на Патмосе, сидеть в кафе у моря, что-то записывать, что-то зачеркивать, вечером глядеть в сторону милого севера, подниматься с утра к пещере Апокалипсиса и быть в ней. Когда не сезон, в ней почти никого. Прикладываешь ухо к тому месту, откуда исходили Божественные глаголы, и кажется даже, будто что-то слышишь. Что? Все же сказано до нас и за нас, что тебе еще?

ВЗЛЕТЕЛИ НАД СВЯТОЙ ЗЕМЛЕЙ. Облака редкие, над морем стоят над своей тенью. И будто и самолет замер. Нет, летим. Оглянулся назад - одно море, Боже мой, где ты, Святая Земля? Сердце бьется, говорит: «Здесь она, здесь!» Всю, что ли, забрал?

СТОИТ ТОЛЬКО вечером лечь в постель и закрыть глаза, как сразу - просторы Святой Земли, тропинки Фавора, Сорокадневной горы, Елеона, побережье Тивериадского (Генисаретского, Галилейского) озера, улочки Вифлеема, козочки Хеврона, подъем к пещере Лазаря Четверодневного в Вифании, зелень и цветение Горненского монастыря, торговые ряды в сумерках Акко, пещера Ильи-пророка на Кармиле в Хайфе, сады Тавифы и гробница Георгия Победоносца в Яффе... И так идешь, идешь по памяти, так наплывает: Иордан, Мертвое море... смещаешься вниз к Красному (Чермному) морю, там Шарм-эль-Шейх, разноцветные рыбы, утонувшие колесницы войск фараона. Синай! Ночное всегда восхождение. И при полной луне («В лунном сияньи Синай серебрится, араб на верблюде ограбить нас мчится..»), и при полной темноте с фонариками, когда и далеко впереди, вверху и позади, внизу, ленточки огней.

Или, обязательно тоже, Кильмезь. Великий Сибирский тракт, на котором она поставлена и стоит сотни лет. И все еще живые в памяти екатерининские березы. Свой дом. Из которого увезли в армию в 60-м и который сгорел в 2011-м, то есть перешагнувший за столетие, и теперешний, новый, в котором в прошлом году жил всего-навсего пять дней. Пять из триста шестидесяти пяти. Вот и остается, как милость, память предсонных воспоминаний. Тополя, сирени перед домами, мальвы в палисадниках. И, конечно, река, река, река. И луга в полном цветении разгара лета.

И ничего бы мне не надо, как только ходить по ним да дышать напоследок воздухом родины. А вот дышу бензиновым перегаром центра столицы. Но что делать? Разве бросишь борьбу за звание лучшего зятя Российской Федерации? Вот она, дорогая 97-летняя героическая теща, сидит рядышком. «А ночь какая темная, да?» - «Да». И это за десять минут десятый раз. Но мне все же легче, чем Наде. Наде за вечер раз пятьдесят: «Чем тебе помочь?» Послал Господь нам на старости лет возможность вырабатывать терпение.

ЗВОНАРЬ САША (надевая перчатки):

- Ко мне сюда и батюшки ходят. Поднимаются: «Саша, полечи-ко». Становятся под колокол. Я раскачаю, раскачаю - ж-жах! От блуждания в мыслях лечит. Мозги чистит (Надевает наушники.) Будет громко. (Ударил.)

Да, впечатляет. Всего звоном протряхивает. Но не глохнешь. Освежает.

АРИСТОТЕЛЬ, КАТАРСИС, очищение искусством. Очистился, вышел из театра и тут же согрешил. Какой катарсис, соблазны не прекратятся до последнего издыхания.

«О ИЗОБИЛИИ ПЛОДОВ ЗЕМНЫХ». Долгое время, когда в церкви слышал этот диаконский возглас, то сразу в памяти представлялось наше поле, засаженное картошкой, эти ряды, пласты, которые мы окучивали, пропалывали, на которые была вся наша надежда на пропитание в долгую зиму. На что еще было надеяться?

Но вот что важно сказать - воровства почти не было. Почти - это один-два кустика кто-то выроет, и все. Или кто с голодухи, или мальчишки шли в ночное или на рыбалку. Но не больше.

Еще помню Подмосковье (ближайшее), все совхозно-колхозное. Поля, поля. Нас в баню водили из сержантской школы в Вешняках (метро «Рязанский проспект», недалеко Кусково) в Текстильщики (метро «Текстильщики») раз в неделю. Шли через поля капусты, свеклы, моркови, кукурузы, то есть через Кузьминки. Конечно, улучив момент, выскакивали из строя и вырывали кочан, какой побольше. Его тут же раскурочивали и съедали.

В этом я даже и не каялся. Не воровство это было, а витаминная подкормка солдат - защитников Отечества от этого самого Отечества.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ В СТИХАХ описал одну встречу в пути. Увидел из вагона - два еврея играют в карты, в «дурачка», сочинил: «В могучих зарослях кипрея, то спину грея, то бока, два волосатые еврея весь день играли в “дурака”. Они в игру свою вложили ум и способности свои и были равными их силы, и все ничьи, ничьи, ничьи. А за бугром, в степи безкрайней, весь день держа штурвал в руках, сидел Ванюша на комбайне, все в дураках, все в дураках».

А Старшинов играл всю жизнь в «дурачка» с Владимиром Костровым. Счет у них был примерно двенадцать тысяч на одиннадцать. Мы были в поездке, в северном леспромхозе, ночевали в конторе. Они всю ночь играли, еще и курили. Я сочинил такую пародию: «Некормлены, полуодеты, средь сигаретного дымка, два сильно русские поэта всю ночь играли в “дурака”. Забывши дом, семью, скрижали, не написавши ни строки, они сто раз подряд бывали поочередно дураки. О братья, бросьте ваши драчки, вернитесь к родине своей, не то вас крепко одурачит всю ночь рифмующий еврей».

БЫВШИЙ БРИГАДИР: «Ох, работали! Агроном за лето две пары кирзовых сапог изрывал. А как уборка шла, да если вдруг, в частом бываньи, непогода? Я всяко исхитрялся, но у меня чтоб люди без простуды. А как? Дождище хлещет, картошка тяжеленная, старики, дети-школьники, женщины, как сохранить? Вывозил в поле котлы, воду кипятил, заваривал чего-разного, травы. И поил горячим. Да еще хлебушка, да еще с молочком! Да когда и по яичку. Сам-то, конечно, на другом подогреве держался. С мужичками за день бутылки по три-четыре ошарашивали. Не вру! И - жив! Сейчас? О-о, нынешних бы в то поле вывезти, никто бы не вернулся. (Хмыкнул.) Но нынешние и не поедут. Нынче дураков нет. Нынче люди стали умнее, а жить стало тяжелее. А тогда крепко нас подсадила компартия. (Подумал.) Но хоть работали, хоть прочувствовали. Нисколь не жалею себя за те годы, нисколь. Было б позорище, если бы я, например, на митинг пошел чего-то требовать. Глядел я на этих, что на Анпилова, что на эту Новодворскую. Только орать. А лопату не хошь в руки? А сто мешков мокрых перетаскать, загрузить-разгрузить а они по шестьдесят, по семьдесят килограмм. (Долго молчал.) Если бы в Бога не верил, уже бы и не жил... Ох, Россия ты Россия, матушка. »

ЭТОТ ВАЛЕРКА - прикол ходячий. Вовремя в гараж не вернулся, утром приезжает. Завгар Мачихин ему: «У какой тра-та-та ночевал?» -«Ни у какой. Парома не было». - «А-а». А потом только сообразил: какой паром в январе?

С Валеркой работать - каждый день живот болит. От смеху. Сделал пушку. Серьезно. Меня уговаривал снаряды точить. Я не стал: вляпаешься с ним. Тем более просил точить на сорок. Это ж почти сорокапятка. Но ему кто-то выточил. Стреляли. Из буровой трубы. Стенки толстые, заклепали один конец изнутри. Напрессовали алюминиевой пудры, вложили пакетик с порохом, внутрь спираль от электролампочки. Так ее аккуратно разбили. А дальше провода, дальше нацелили на забор, отошли подальше, концы закоротили и - залп! Забор свалило. Потом эту пушку сделали минометом. Заряд поменьше. Валерка свой сапог на ствол надел.

Ударили! Сапог летит с воем, подошву оторвало. Баба шла с сумками, перед ней сапог - хлоп! Она аж присела. Оглянулась - никого. Бежать. Смех разобрал: Витька прыгает в одном сапоге.

- ЧЕРНОГО РОДИЛА? Как это? - А так. Когда я ее в роддом вез, черная кошка дорогу перебежала. - А тебя когда в роддом везли, осел дорогу не переходил?

ВЯТСКИЙ - НАРОД хватский: семеро одного войска не боятся. Или: вятский - народ хватский, столько семеро не заработают, сколько один пропьет.

- АХ, УЧИЛА меня мать, говорила мине мать:

«Надо землю пахать да добра наживать».

А уж как погулять, научился я сам.

Я и с Богом дружил, и с нечистым успел.

Видно, в жилах моих есть цыганская кровь.

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ, зыбки, укачивание готовили будущих моряков. Как? Закаляли вестибулярный аппарат. Не случайно в моряки посылали призывников из вологодских, вятских краев. Где зыбки были в детстве любого ребенка. Потом пошли коляски. Но это не зыбки, это каталки, в них не убаюкивают, а утряхивают. И что споешь над коляской? Какую баюкалку?

Да что говорить - русская печь становится дивом даже для сельских детишек. Ко мне приходят, смотрят на русскую печь как на мамонта. У всех уже и отопление с батареями, и выпечка в газовой или микроволновой печи. Да разве ж будет тут чудо плюшек, ватрушек или пирожков? Или большущего рыбника? Нет. Это можно было б доказать в момент снятия с пирога верхней корки, когда пар поднимается и охватывает ликованием плоти. То есть, проще говоря, ожиданием поедания.

Все уходит. А как иначе? Мы первые предали и печки, и сельские труды.

И Сивку-Бурку, вещую каурку. Желание комфортности жизни повело к ее опреснению. И к безполезности жизни. Вот сейчас: выросли, старятся дети перестройки. Было им в восемьдесят пятом, допустим, десять лет. Сейчас сорок и за сорок. Цели нет, пустой ум. И воспитанная либералами ненависть к «совкам». Сын родной ляпает мне: «Вы жили во лжи». - «А ты в чем? Ватники мы? Так ватник стократно лучше любой синтетики».

РАЗДАЕТСЯ ЗВОНОК. Толя: «Записывай. Диктую: Не слыша ангельского пенья из мглы заплаканных небес, я говорю в канун Успенья: “Ты почему, мой друг, не здесь? В селенье, на забавы тощем, мы прежний вспомнили бы пыл. И ты стенанья милой тещи хотя б на время позабыл. Я б для тебя, мой друг, поджарил вкуснейший самый кабачок. И в холодильнике б нашарил кой-что, что валит на бочок. Тогда бы ангельское пенье мы слышать стали бы с небес, сердечно б встретили Успенье... Ты почему, мой друг, не здесь?”»

И таких и подобных экспромтов у него были десятки. Многие пропали, а этот записал. Толя мне сострадает, что сижу, прикованный к теще, ее не оставишь: Надя на работе. Но я даже радуюсь, что могу этим защититься от постоянных просьб куда-то пойти, где-то выступить. Я же сижу с ней и худо-бедно что-то делаю. А не делаю, так читаю. Вот сейчас Гончарова. Пишет Майковым из Мариенбада: «Я старик». А ему всего сорок пять.

И до чего же все писатели мнительны. Будто бы к нему на чтения Тургенев посылал своих агентов и что идеи Гончарова потом использовал. Конечно, Гончаров куда как сильнее Тургенева, но и Тургенев неплох. Вот как мы от богатства нашего рассуждаем.

СНОВА ЗВОНОК, снова Толя: «Записывай еще! Разговор с твоей тещей: “Я и сейчас еще рисковый: нетленки запросто творю. Не осуждай меня, Прасковья, когда с Володей говорю. Еще мы в ящик не сыграли, как прежде, душами близки, да вот на Западном Урале я загибаюсь от тоски. Давно смогли мы породниться, он мне порой родни родней. Не Ницца здесь, психобольница, и я уж тридцать лет при ней. Я при больнице Всех скорбящих, душою тоже он скорбит. Пока мы не сыграли в ящик, пускай со мной поговорит”». Теща якобы отвечает, говоря мне: «Да, побеседуй с ним, Володя, ведь не чужим мне Толя был. Он стал своим мне в стары годы, когда в Никольском крышу крыл».

Это Толя вспоминает случай, когда мы с ним застелили шифером дырявую крышу сарая в Никольском. Крыша сильно протекала. Теща, конечно, сетовала. А шифер у меня был. Покрыли. И потом хлынул дождь. И как было мне не сочинить: «Какое счастье в сильный дождь войти в сухой сарай. Ну, Толя, ну, ядрена вошь, устроил теще рай».

А еще без улыбки не могу вспомнить экспромт этой осени. Мы ехали в Вятку: я с запада, Толя с востока. Приехал раньше, звоню ему: «Где ты сейчас?» - «Скоро Фаленки». А Фаленки - это для родителей двадцать лет жизни после Кильмези перед Вяткой. Это родина повестей «Живая вода», «Сороковой день». - «Поклон передай Фаленкам!»

Встречаю на вокзале, он сияющий: «Есть чем записать?» - «Так запомню».

- Фаленки, снега белизна. Бегут за поездом ребенки. Конечно, внуки Крупина. Голодные как собачонки. Ему до них и дела нет, он совести не слышит зова: его ждет царственный банкет в апартаментах у Сизова. - Это тебе мой ответ на Гребенки.

Это от нашей поездки в Кильмезь. Там по пути деревня Гребенки. Я и срифмовал: «Здесь курчавы детей головенки: побывал, значит, Гребнев в Гребенках».

А Сизов - это Владимир Сергеевич, ректор вуза, прекрасный писатель. У него на даче есть даже бассейн при бане. Или баня при бассейне. И прекрасная восточная красавица, жена Аниса. Может быть, благодаря ей он написал роман из средневековой китайской жизни.

А вот опять же из истории нашей дружбы с Гребневым: я Толин крестный отец. Крестился он в восьмидесятом в Волоколамске, у знакомого священника, отца Николая. А тогда было ничего не купить. Коммунисты не могли даже трусов нашить для населения, не говоря о народе. А как креститься не в новых трусах? А рано утром надо уже на электричку. И Надя где-то разыскала какую-то ткань и сшила трусы. Это было в день Божией Матери, и именно Гребневской. Это нас потом, когда увидели в календаре, поразило.

Были в церкви втроем. Потом пообедали с батюшкой. Потом поехали в Москву через Теряево, где Иосифо-Волоцкий монастырь. Толя был в необычайно восторженном состоянии. У монастыря пруды. Никого. Мы погрузились в воду в адамовых костюмах. Толя еще и от того, что не хотел мочить крестильные трусы. «Носить не посмею: Надя сшила, ночь не спала!»

Вылез я первым, оделся, а тут два автобуса с туристами. Да много их. Да никуда не спешат. А как Толе выйти из водной стихии? Так и плескался. То есть добавочно крестился, ведь эти пруды сохранились еще от монахов. А тут мы, как вольтеровские простодушные.

Вспомнил этот случай. Позвонил ему. Посмеялись. Толя кладет трубку. Через пять минут звонок.

- Записывай! «Да, будут ангелы коситься, как стану к Богу на весы: из маркизета иль из ситца его крестильные трусы? Но я скажу: “Гадать не надо, секрет остался там, внизу. Поклон снесите милой Наде и благодарную слезу”».

НА ЗАБОРАХ, на остановке везде объявления от руки: «Строим дач гаражей».

- ТАКАЯ ВОТ суета суетина.

С ОДНОЙ СТОРОНЫ, новых богатых вопиющая безграмотность. Не отличат Гегеля от Гоголя, Бабеля от Бебеля, с другой - какое-то необъяснимое стремление к строительству своего дома на святом месте или около него. Ну что ему: мало островов, яхт, пейзажей? Нет, ему надо, чтобы во время аперитива подвести гостей к высоким окнам гостиной и показать: «А тут вот Михайловское, а там (показывает) Тригорское. Читали? Скамья Онегина. Думаю сюда перенести. Тут усадьба Ганнибалов. Черный был дедушка у Пушкина. И я негров заведу».

Другой: «Тут Радонеж, слыхали? Патриарх приезжает. Думаю в гости звать. Но надо же что-то достойное соорудить».

Третий: «Видишь? Возьми бинокль. Видишь? Багратионовы плеши, не так себе. Тут Кутузов на барабане сидел, там вот Наполеон, тоже на барабане. Так и сидели. Не пойму, как руководили, айфонов же не было. Или были? В общем, живу между полководцами. Кто-то там возмущается? Ну, это они завидуют. Я еще хочу в Тарханах построиться, не как-нибудь. Представь: луна, я гуляю. О Лермонтове слыхал? Выхожу, понял? один я, понял? на дорогу. Дальше не помню, неважно».

- С ЭТОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ сопьешься. А я ей благодаря пить бросил. Стали нас травить европейским дерьмом, спиртом «Рояль». Взял с устатку, налил рюмку, поднял - одна горелая резина. Весь переблевался. Утром и похмелья нет. Я эту «европу» приговорил к смертной казни через позор: шарахнул в общественный туалет. Только схлюпало.

А кто и втянулся. Так их уже и живых нет. На это Европа и рассчитывала. Ничего, схлюпает.

«ПОЭМА СТРАНСТВИЯ, она Куняеву посвящена. Чтоб он не думал, что один в поездке этой был акын».

Так я начинал свое рифмованное сочинение о нашей поездке в программе «Байкальский меридиан» году в... примерно в середине восьмидесятых, и огласил его во время последнего застолья. Да, было такое счастье: Распутин, Потанин, Куняев, аз многогрешный с женою свершили недельную поездку. Вот уже нет на земле Распутина, опустело в моей жизни пространство надежного друга, что делать, так Бог судил. Прямо делать ничего не могу, тычусь во все углы. Вроде и не болен ничем, а еле таскаю ноги. Некуда пойти, некому позвонить. Чаю не с кем выпить. Сегодня сел перечитать его письма, хотя бы одно для утешения, вдруг эти листки. Думаю, это-то можно огласить:

«Закончим чтенье до рассвета. Читаю: Первая глава. С кого начнем? Начнем с поэта: он делегации глава. Ведет вперед, печали нету, туда, куда течет Куда (река). Рысцой бегущего поэта (Куняев по утрам бегал) узрела вскоре Усть-Орда. Узрели дети и отцы и Баяндай, и Еланцы.

Ценою тяжких испытаний, осиротив родной Курган, был с нами верный наш Потанин, наш добрый гений, наш титан. Но правды ради отмечаем, был часто он большой нахал: пил закурганно чашку с чаем и на Терентии пахал (то есть всегда на выступлениях рассказывал о земляке Терентии Мальцеве).

То с радостью, то, может, с болью, с затеями и без затей, вел наши встречи и застолья бюро директор Алексей (Владимирский). Труды бюро совсем не просты: пять раз на дню экспромтом тосты.

Поэмы круговая чаша идет к тому, сказать пора, была в пути Надежда наша. Жена мне, ну а вам сестра. Зачем, зачем в такие дали, зачем, пошто в такой мороз она поехала за нами? Зачем, ей задали вопрос. “Прочла я письма декабристов, их жен Волконских, Трубецких... рекла: считайте коммунистом, поеду, я не хуже их”.

Я сочинял оперативно, хоть нелегко для одного. Всех нас хвалили коллективно, но персонально одного. Кому обязаны поездкой, чей свет весь освещает свет. И вообще, заявим дерзко, кого на свете лучше нет. Он одевался всех скромнее, он телогрейки (ватники) покупал, пил меньше всех, был всех умнее, пред ним приплясывал (штормил) Байкал.

Мы все причесаны, умыты, у всех у нас приличный вид, идейно и реально сыты. а чья заслуга? Маргарит. (Сопровождающая из обкома КПСС). Вот нас покинул Витя Шагов (фотокорреспондент), печально это, но зато вело, как знамя над рейхстагом, нас Риты красное пальто.

Итак, нимало не скучая, уборку хлеба тормозя, мы шли, куда вела кривая “меридианная” стезя. Различных наций здесь немало, что знали мы не из газет, но что приятно умиляло: французов не было и нет.

Вот на пути река Мордейка. Бригада хочет отдохнуть. Но вдруг нарядная злодейка. с наклейкой преграждает путь. Сидим, уже не замечая, что пир идет под видом чая.

Алой, Куреть, Харат, Покровка, Жердовка и “Большой” Кура. Нужна, нужна была сноровка брать укрепленья на ура. Такие были перегрузки! Но мы работали по-русски.

Мелькали овцы, свиноматки, бурят на лошади скакал... Казалось мне, что воды Вятки впадают в озер Байкал.

Встречали всяко, как иначе. Ну вот пример: возил шофер, земляк Астафьева, и, значит, известен был ему фольклор.

Записки из десятков залов. На них бригада отвечала. И заклеймила все пороки, а красоту родной земли, давая совести уроки, мы как могли превознесли.

Как нас кормили! Боже правый! Сверх всяких пищевых программ. Пойди найди на них управы, на водопады тысяч грамм, на град закуски, дождь напитков, на мясо-рыбную напасть. О ужас! В талиях прибытки. хотелось отдохнуть, упасть, упасть под кедры, под березы. Но уже шли в атаку позы (сибирские пельмени), и с ним соленья и варенья атаковали нас подряд. Но побеждал всех, без сомненья, сверхсытный местный саламат.

Как нас кормили, Боже правый! За нашу прозу, очерк, стих. Никто нигде в чужих державах давно не кормит так своих. Ольхонский стол нас доконал: вломился на него Байкал. За хлеб, за соль тяжка работа. Вперед, усталая пехота!

Наш катерок был без названья, а как назвать, вот в чем вопрос. Решили чрез голосованье назвать его “Поэтовоз” На нем забыли мы о доме: еще бы - мир здесь сотворен. Мир сотворен! А еще кроме Андрей Бар-гаевич рожден (большой начальник).

Вдруг шторм! Как страшно Наде с Ритой: “Поэтовоз”, он как корыто. Но вот и берег. Как Пицунда. “Нырнем!” - Куняев провещал. Нырнули и через секунду обратно, это же Байкал.

Друзья, вы ждете эпилога? Но впереди еще дорога. Да и едва ли выносимо - поставить точку и понять, что впору плакать и рыдать: ведь эти дни невозвратимы.

Спасибо всем, кто нас встречал, за хлеб, за соль, за чай! Гори-гори, любви свеча, гори, не угасай!»

Ох, Валя, Валя.

СЫН НА ОСТАНОВКЕ чувствует, что я чем-то опечален, и старается оттащить меня от плохих мыслей: «Пап, а это наш идет?» - «Нет, двадцать девятый» - «А это какой, наш?» - «Нет, это двадцать первый». - «А наш какой?» - «Вон, двести седьмой идет». - «Двести седьмой! - восклицает малыш, - двести седьмой! Давай порадуемся!»

И часто потом в жизни, когда мне становилось плохо, я вспоминал своего сына и говорил себе: «Двести седьмой, давай порадуемся».

- ЛУЧШАЯ рыба - это колбаса. Лучший чулок - чулок с деньгами.

МОЯ ПРАВАЯ нога ничего не делает,

Нога левая, кривая, все по девкам бегает.

САЛОНИКИ. СВЯЩЕННИК из Кении, темнокожий отец Анастасий, вместе с нами едет со святой горы Афон. Показывает дорогу к гостинице. Волочит огромный чемодан на колесиках. Переехал ногу полной гречанке. Она в гневе поворачивается и... потрясенно произносит: «Отелло!»

НОВОМУ «РУССКОМУ»: «Ваш сын сделал в диктанте сто шестьдесят две ошибки». - «А вы не подумали, что он на другом языке писал?»

- ДАВАЙ Я ПОРОВНУ разолью, у меня глаз набитый.

Друг смотрит за разливом:

- Тебе б еще морду набить.

НИКАКОГО СРАВНЕНИЯ Синодального периода нашего с Викторианским. У нас сохранилась и Россия и вера православная, они потеряли империю, вера стала прикладной, осталась только политика (ссорить людей и государства).

ЗНАК ВРЕМЕНИ - отсутствие времени. «Прошли времена - остались сроки», - говорит батюшка. Он же утешает, что людей последних времен будет Господь судить с жалостью к ним. «Страшно представить, что переживаем, в каком аду живем».

В БУЛОЧНОЙ (ГРЕЦИЯ) взял хлеб. Показался твердым для моих зубов. Как объяснить? Постучал по хлебу и по столу. Мол, такой же твердый. Продавец обиделся ужасно.

СКАЗАЛ ВНУКУ:

- Книги разные, они между собой ссорятся. Иногда до драки.

Внук:

- Они ссорились, а пришла Библия, и они замолчали.

Он же:

- Бог как воздух: Он везде, а мы Его не видим.

И тут же он же:

- Дедушка, меня вообще так плющит, что в классе есть лохи. Такие бамбуки.

ТОЛЯ (по телефону):

- Ходил за грибами. Как только начинаю Символ веры читать, попадаются. Вот тебе комментарий к тургеневскому Базарову: «И грибы домой таская, я доказываю вам, что природа - мастерская, но она и Божий храм».

У ДОКЛАДЧИКА на трибуне явный понос слов и одновременно явный запор мыслей.

УХВАТИЛИСЬ ЗА СВЕЧКУ и Горбачев и Ельцин. Но Горбачев пошел дальше Ельцина. И дальше Ленина, и дальше Троцкого. Они бредили о мировой революции, Горбачев - о мировой религии. Это похлеще.

В ЧИСТУЮ РЕКУ русского языка всегда вливались ручьи матерщины, техницизмов, жаргонизмов, всякой уголовной и цеховой фени, но сейчас уже не ручей, а тоже река мутной, отравляющей русскую речь интернетской похабщины и малоумия. «Аккаунт, кастинг, чуваки, фигня, блин, спикер, саммит, мочканули, понтово, короче», так вот. В такую реку, в такую грязь насильно окунают. И отмыться от этого можно только под душем святителя Димитрия Ростовского, Даля, Пушкина, Шмелева, Тютчева, Гончарова - под русским, одним словом, словом.

У ЛЕРМОНТОВА: «В той стороне, где не знают обману, ты ангелом будешь, я демоном стану...» А как это может быть рядом?

И НЕОЖИДАННО, даже для себя, в припадке временной любви объяснился ей и искалечил и ее и свою судьбу. Верил себе, когда клялся, верила, когда слушала. А еще кто был слушатель?

ПОЛИТИЧЕСКОЕ сочинительство:

Я тебя замучаю, как Пол Пот Кампучию.

Ленин, Сталин, Полбубей ехали на лодке.

Ленин, Сталин утонули, кто остался в лодке?

Нельсон борется Мандела, чтоб жизнь негров посветлела,

А у нас уж сколько лет: негры есть, Манделы нет.

Убили, гады, Патриса Лумумбу и даже труп жене не отнесли.

Город Владимир переименован в город Владимир Владимирович.

ВИНОВАТ перед многими, и чем старее, тем более виноват. Вот уже кажется, что и раскаялся, и исповедовался, и прощено, а все равно достигает, летит из прошлого вина.

Обещал же врачу Маргарите Ким посвятить ей рассказ, и где он? А как обещал? Да в самую счастливую минуту жизни. Она была врач родильного дома, наша знакомая, к ней мы и приехали, когда Надя почувствовала: пора.

И вот - рука трясется - звоню. «У вас мальчик». Боже мой! Мы же тогда не знали, кто родится. Да и хорошо, что не знали, от этого ожидание томительно и таинственно. Боже мой! Первое, что крикнул в трубку:

- Маргарита Михайловна, я вам рассказ посвящу!

Это как-то само вырвалось. То есть это, по-моему, было огромной благодарностью. И я всегда помнил про обещание. Но не было такого «медицинского» рассказа. А, казалось бы, зачем тут тематика? Она, с ее интеллектом, знаниями, кореянка, знаменитый врач-гинеколог, могла оценить рассказ из любой области.

Ну и простеснялся. Теперь уже поздно.

ТЕКСТЫ, ВЫПИСЫВАЕМЫЕ по памяти, могли бы ответить на вопрос, как же мы при большевиках и коммунистах сохранили Бога. В душе прежде всего. Так как тексты эти могли и пролетать мимо сознания, а душу сохраняли.

Господь, помилуй и спаси, чего ты хочешь, попроси.

Дай окроплю святой водою. Дитя мое, Господь с тобою.

Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала,

Или молитвой услаждала тоску волнуемой души.

Затеплила Богу свечку (вначале), затопила жарко печку (потом).

Скорей зажги свечу перед иконой.

Русалка

Над главою их покорной мать с иконой чудотворной Слезы льет и говорит: «Бог вас, дети, наградит».

Сказка о царе Салтане

Я вошел в хату - на стене ни одного образа - дурной знак.

Герой нашего времени

В ЧЕЧНЕ, в Г розном, в пасхальную ночь, сержант из ручного пулемета трассером (светящимися пулями) написал в небе ХРИСТОС ВОСКРЕ-СЕ. И долго слова эти были видны в небе Грозного. (Рассказ очевидца.)

ВОЛОДЕЧКА: «ДУША - это я, без одежды и тела».

- ПО ДЕРЕВНЕ идите, играите и поите,

Наших девок дерите, на нас же задираите.

По деревнюшке пройдем, на конце попятимся,

Старых девок запряжем, с молодым прокатимся.

В РЕСТОРАНЕ, В ПОЕЗДЕ, попутчик: «Счастья всем нам хочется, и чтобы быстрей-быстрей. Чтобы и теща за пивом побежала да по дороге ваучер нашла».

СПОР

- Ты иудей, я - православный. Ты меня ненавидишь, я тебя жалею.

- Мне твоей жалости не надо!

- Так ведь гибнешь.

- (Взрывается.) Наш царь будет велик! Всемирный владыка! А ваш в хлеву родился, ходил с оборванцами, руки перед едой не мыл!

- Вы Христа распяли. Не отпирайся. Сами сказали: «Кровь на нас и на наших детях и на детях детей». Кайся.

- Так это когда было.

- Это было вчера. Кайся. Я же каюсь в расстреле царской семьи. Тоже мог бы сказать: не я же расстреливал, а опять же иудеи.

- Римляне распинали.

- А кто натравил? Распяли - и с кем остались? С убийцей Вараввой? С предателем Иудой? Изгнали Христа из Писания, из жизни, посадили своего бога в Ватикане, и что? И золотишка и алмазов нагребли, а что ж все счастья у вас нет? Ваши банки везде торчат, ваши проценты распухают, и все вам страшно?

- Я еврей! (Опять кричит.) Таким меня мой бог создал! Не виноват я, что у меня руки и голова так устроены! Ты можешь копать, копай! А я - избранный!

- Так я-то тем более избранный.

- Как это? Кем?

- Господом Богом, Святой Троицей.

Убежал. Но этот хоть говорил откровенно. А так с ними спорить безполезно. И ведь знают, и понимают, что правда у православных. Да разве захотят лишиться доходов.

А стать православным легко. Раздай богатство бедным и следуй за Христом.

КАК СТАТЬ ДЕБИЛОМ за полгода? Смотреть рекламу.

Как стать зомбированным? Смотреть новости.

Как утратить художественный вкус? Смотреть современные фильмы о России.

Как потерять сострадание? Смотреть американские фильмы.

К РЕКЛАМЕ выработать такое отношение: то, что рекламируется, не покупать, не брать, не есть, не употреблять, не пользоваться, отвращаться, брезговать. А всего лучше не смотреть рекламу, не смотреть телевизор. И выкинуть его вообще с седьмого этажа на асфальт, когда на улице нет прохожих. А потом спуститься и или самому подмести эти электронные кишки и выкинуть их в мусорку, то есть в контейнер для вывоза отбросов, или дать дворнику приличное вознаграждение. Оно стоит того. И вернуться в дом, и занять освобожденное место иконой.

Ура, товарищи!

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ дом без молитвы от стойла? Чем отличается накрытый стол без молитвенного благословения от свиного корыта?

ДИВУ ДАЕШЬСЯ, как легковерны люди, как поддаются внушению. И повсеместное кумиротворение. Ну какие же это великие: пугачевы, резники, шифрины, вся эта эстрадная жваноидная шайка хохмачей, все это хрипящее и визжащее телевоинство, всякие макаревичи. А ведь смотрят, а ведь волокут им свои кровные рубли. Педераст на экране, и все знают, что педераст, и смотрят - как это понять? И хлопают.

Что удивляться, уже и покойникам хлопают. Хотел пойти хоронить Золотухина, были же знакомы, хотя именно он противился постановке уже готового моего спектакля «Живая вода», чем очень угодил Эфросу. Да и это бы Валере простил, но как вспомнил, что открыто он жил с двумя женами, это-то его дело, но он публично это оправдывал, а это так грешно и противно, да больше того - представил, как гроб повлекут к выходу и начнутся аплодисменты... Нет уж, Валера, прости, Господи, Бог тебя простит.

Да, гроб на Таганке. Абрамов всерьез возмущался, что ему и Любимову запретили в пьесе («Деревянные кони») носить гроб по залу. Мы с Распутиным дружно встали на сторону запрета. Зачем гроб, зачем эти похороны России? Этим и Можаев был болен, и Тендряков, и, конечно, Астафьев. Белов-то более их всех знал о гибели деревни, но сила таланта такова, что читаешь его «Привычное дело», «Кануны», «Час шестый»... и все равно жить хочется.

СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ, чтобы убедить людей в том, что земля плоская? Год? Смеетесь. Три месяца! Да какое там! Две недели. Объявляются выводы многолетних трудов великих ученых, наваливается свора знаменитостей, только и делов.

ЦАРЬ ГОРЫ. Спросил сына, знает ли он игру «Куча мала». Он сказал, что они в детстве играли в игру «Царь горы». Тот, кто захватывал вершину какую, холмик, возвышение, тот и царь. Конечно, его спихивали. Какой бы ни был сильный, все равно спихивали, никому долго не удержаться.

И сколько ж у нас было «царей горы»? Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин. Какие они цари горы - скорей захватчики пирамиды. Пирамиды искусственной. От которой кормятся свои, остальных отторгают.

Выборная власть людей ссорит, наследственная сдруживает.

СПРОСИЛ И ВНУКА о «Царе горы», оказывается, и он со сверстниками играл. Несколько иначе. Зимой все для начала залезали на ледяную горку и по команде сталкивали друг друга. Оставался «царь». Его начинали обстреливать без всякой жалости, даже ледышками, и большими. Атаковали. Свергали. И по новой.

С одной стороны, отношение к войне изменяется в сторону все более легкого к ней отношения. Мы играли в войну, сын играл в военку, а внук играет в войнушку. То есть вроде игра все несерьезнее. Но с другой, игры эти все ожесточеннее. Разве могло быть у нас такое, чтобы бросаться ледышками, твердыми кусками глины, чтобы «пленных» привязывали к дереву и давали пинка. Ужас. Что-то непрерывно сдвигается под уклон к пропасти.

ИЗ ЗАПИСКИ 1991-го. 532 тысячи снесенных сел и деревень. Заседание в ВАСХНИЛ, создание энциклопедии деревень России, живых и убитых.

ЛИБЕРАЛЫ, ВАРЯГИ, они не на земле живут, на территории.

- НАЧИНАЕМ конопатить пятый угол от дверей. Бабы ходят по вечеркам, караулят дочерей.

Какая в тексте ошибка? Правильно, пятого угла, считая от дверей, нет. А то, что ходят и караулят, это точно.

СВИСТ В АДРЕС русских писателей - это признание их любви к России, ее защиты. И это знак ненависти к России этих свистунов. И показатель их слабости. Ну торчат на экранах, ну премии сшибают, ну вроде известны. А больше их были известны эренбурги, шпановы, рыбаковы, сотни других - и где они теперь, в каком уголке народной памяти? Такого уголка для них нет, только в каких-то авторефератах тиражом по сотне экземпляров да в диссертациях тиражом менее десяти. Причина? Языка в произведениях нет, русского языка. А если Россию не любишь, так какой у тебя русский язык? Ты ее шельмуешь, а еще хочешь, чтоб тебя и читали. А тексты твои - суррогат, который ум отторгает. Не та пища.

Не насыщает. И будешь прочно забыт. А книги твои забыты еще до твоей смерти. Обидно? А как ты хотел?

(После встречи на улице с когда-то знаменитым К. Я думал, он уж и не жив. Нет, высох, но ползает. И видно, что встреча ему неприятна. А мне его жалко: ведь жил-то он всю жизнь в России.)