«Дневная красавица» и «Яванская роза» — романы о странностях любви и странностях человеческой жизни. Их автор — французский писатель Жозеф Кессель — принимал эти странности нашего существования, потому что сам испытал их сполна. Выходец из российской еврейской семьи, родился он в Аргентине в 1898 году, а умер во Франции в 1975. Его роман «Княжеские ночи», написанный в 1928, был посвящен жизни российских эмигрантов в Париже и принес ему славу, но Кесселя привлекла журналистика и театральная критика, которой он долго занимался. Потом настал черед авиации. Военному братству посвящены его романы «Экипаж» и «Братство в бою».

За этими книгами последовали романы исторические и «географические». А наиболее известная книга писателя «Лев» (1958) до сих пор считается самым переводимым французским романом.

В 1962 году Кессель был избран членом Французской Академии.

Романы, представленные в этой книге, были написаны Жозефом Кесселем в двадцатые годы, и, если «Яванская роза» отдает дань модным в те времена «колониальным» романам и в интонации перекликается с романами Клода Фарера, то «Дневная красавица» показывает писателя как отважного психолога, который не боится говорить с читателем о трагедии любви, черных глубинах страсти, которые живут в каждой человеческой душе.

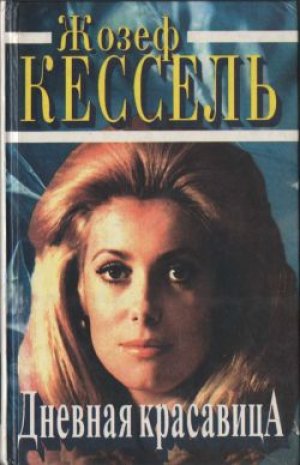

Вторую жизнь этот роман обрел в широко известном фильме знаменитого кинорежиссера Луиса Бунюэля «Дневная красавица», исполнение главной роли в котором принесло французской актрисе Катрин Денёв мировую славу.

В нашей стране оба произведения выходят на русском языке впервые.

― ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА ―

Пролог

Чтобы попасть из своей комнаты в комнату матери, восьмилетней Северине нужно было пройти по длинному узкому коридору. Этот неприятный ей путь она всегда пробегала бегом. Но вот однажды утром Северине пришлось остановиться на полпути. Дверь ванной отворилась, и оттуда вышел водопроводчик. Он был небольшого роста, коренастый. Его взгляд, сочившийся меж редких рыжих ресниц, остановился на Северине. И она, девочка в общем-то не робкая, вдруг испугалась, попятилась назад.

Это движение придало мужчине решимости. Торопливо оглянувшись, он обеими руками притянул Северину к себе. В нос ей ударил запах газа и грубой силы. Плохо выбритый подбородок оцарапал ей шею. Она стала отбиваться.

Рабочий беззвучно смеялся чувственным смехом. Его руки гладили под платьем нежное тело. Внезапно Северина перестала сопротивляться. Тело ее одеревенело, лицо покрылось мертвенной бледностью. Мужчина положил ее на паркет и бесшумно удалился.

Гувернантка нашла Северину лежащей на полу. Все предположили, что она поскользнулась и упала. Так стала думать и она сама.

I

Пьер Серизи проверял упряжь. Северина, надев лыжи, спросила:

— Ну что, ты готов?

На ней был синий мужской костюм из грубой шерсти, но и он не мог скрыть чистых, тугих линий ее нетерпеливого тела.

— Я так дорожу тобой, что никакая предосторожность не кажется мне чрезмерной, — ответил он.

— Милый, я ведь ничем не рискую. Снег такой чистый, что падать — одно удовольствие. Ну, давай, решайся.

Легким движением Пьер вскочил в седло. Лошадь не шелохнулась, даже не вздрогнула. Это было сильное, спокойное животное, широкое в боках, привыкшее скорее возить, нежели скакать. Северина крепко сжала ручки длинных, прикрепленных к упряжи постромок, и слегка раздвинула ступни. Этот спорт был ей в новинку, и от сосредоточенности черты ее лица слегка исказились.

Из-за этого обнаружились некоторые мелкие недостатки ее внешности, почти невидимые в нормальном, оживленном состоянии, — чересчур квадратный подбородок, выступающие скулы. Однако Пьеру нравилось это выражение неистовой решимости на лице жены. Желая полюбоваться ею еще хотя бы несколько секунд, он притворился, что поправляет стремена.

— Все, поехали, — крикнул он наконец. Постромки в руках Северины натянулись, и она почувствовала, что начинает медленно скользить.

Сначала она заботилась только о том, чтобы сохранять равновесие и не выглядеть комично. Прежде чем выбраться на открытое пространство, им нужно было проехать вдоль единственной улицы маленького швейцарского городка. В это время там можно было встретить буквально всех. Пьер, сияющий, приветствовал знакомых по бару и по совместным занятиям спортом, девушек в мужских спортивных костюмах, молодых женщин, возлежавших в ярко разукрашенных санях. Северина же никого не замечала, сконцентрировав все свое внимание на окружающем ландшафте, который указывал на приближение сельской местности: вот они проехали скромную церквушку на маленькой площади… каток… очень темную реку в обрамлении ослепительно белых крутых берегов, миновали последнюю гостиницу с окнами в поле.

За гостиницей Северина облегченно вздохнула. Теперь не страшно и споткнуться — ее падения все равно уже никто не заметит. Никто, за исключением Пьера. Но он… От прилива любви Северина сразу похорошела, ее чувство, словно мягкий живой зверек, шевельнулось у нее в груди. Она улыбнулась загорелому затылку и прекрасным плечам мужа. Он родился под знаком гармонии и силы. За что бы он ни брался, все у него выходило как-то ловко, аккуратно и естественно.

— Пьер! — позвала Северина.

Он обернулся. Яркое солнце ударило ему в глаза, заставив его прищурить большие серые глаза.

— Как хорошо! — проговорила молодая женщина. Заснеженная долина тянулась, мягко, будто специально, закругляясь. В вышине, между пиками гор, плавали облака, похожие на пухлое молочно-белое руно. Вниз по склонам скользили лыжники, своими легкими, незаметными движениями напоминающие птиц. Северина повторила:

— Как хорошо!

— Это еще что, — ответил Пьер.

Он крепче сжал коленями бока лошади и пустил ее рысью.

«Ну, началось», — подумала Северина.

Ее тело охватила сладкая истома, постепенно перераставшая в ликующую уверенность в себе. Молодая женщина крепко держалась на ногах. Тонкие, удлиненные полозья, казалось, несли сами. Северине оставалось только подчиняться их движению. Ее мускулы расслабились. Теперь она с легкостью управляла своим эластичным телом. Им навстречу иногда попадались неторопливые, нагруженные дровами сани, на которых сбоку, свесив ноги, сидели возницы с квадратными фигурами и обожженными лицами. Северина улыбалась им.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — время от времени кричал ей Пьер.

Молодой женщине казалось, что этот радостный, любящий голос вырывается из ее собственной груди. И когда она услышала его предупредительное «осторожно», разве она уже не чувствовала, что сейчас удовольствие станет еще более острым? Дорога вибрировала от благородного ритма галопа. Этот ритм захватил Северину. Скорость помогала легко удерживать равновесие, и Северина перестала заботиться о нем, полностью отдалась простой, охватившей все ее тело радости. В этот момент для нее больше ничего не существовало, кроме пульсаций собственного тела в такт скачке. Теперь уже не посторонняя сила увлекала ее за собой, а она сама управляла этим безудержным, ритмичным движением. Она царила над ним, раба его и властительница одновременно. А вокруг, куда ни кинь взгляд, всюду яркая, сияющая белизна… И этот ледяной ветер, текучий, как напиток, чистый, как родник, молодость…

— Быстрее, еще быстрее! — кричала Северина.

Но Пьеру не нужно было подсказывать, и конь тоже не нуждался в подбадривании. Втроем они составляли единое целое, некое единое счастливое животное.

Свернув с дороги, они сделали неожиданно крутой поворот. Северина не смогла удержаться и, отпустив поводья, оказалась почти с головой зарытой в снежном сугробе. Однако снег был такой мягкий, такой свежий, что она, даже не обратив внимания на потекший ей за воротник ледяной ручеек, испытала еще одно наслаждение. Не успел Пьер подскочить к ней на помощь, а она уже стояла на ногах, сияющая от счастья. И они продолжили свою гонку. Когда дорога привела их к небольшому постоялому двору, Пьер остановился.

— Дальше пути нет, — сказал он. — Отдохни.

В этот ранний час в трактире не было ни одного посетителя. Пьер окинул взглядом зал и предложил:

— А может быть, нам лучше сесть снаружи? Солнце так греет.

Пока хозяйка устраивала их перед домом, Северина сказала:

— Я сразу заметила, что ресторанчик тебе не понравился. А почему? Он ведь такой чистый.

— Слишком чистый. Вылизан до того, что у него ничего не осталось. Вот у нас в любом, даже в самом крохотном кабаке какая-то есть своя патина. Там иногда в едином вдохе ощущаешь сразу целую провинцию. А здесь все на виду: дома, люди. Ты не заметила? Нет никакой тени, никакого тайного замысла, а значит, и никакой жизни.

— Очень мило с твоей стороны, — со смехом проговорила Северина, — то-то я смотрю, ты каждый день повторяешь, что любишь меня за мою ясность.

— Правильно, но тут уж ничего не поделаешь: ты моя слабость, — возразил Пьер и коснулся губами волос Северины.

Хозяйка принесла им серого хлеба с шероховатой поверхностью и пива. Все это очень быстро исчезло со стола. Пьер и Северина ели с завидным аппетитом. Время от времени они бросали взгляды на узкое ущелье, извивающееся у их ног, на ели, бережно державшие на своих ветвях снежные подушки, вокруг которых небо и солнце создавали голубовато-пепельное свечение.

Неподалеку от них села птица. У нее было ярко-желтое брюшко и серые в черную полоску крылья.

— Какой великолепный жилет, — заметила Северина.

— Это синица, самец. У самок расцветка обычно бывает более блеклая.

— Выходит, прямо как у нас с тобой.

— Я не вижу тут…

— Ну-ну, милый, ты ведь знаешь, что из нас двоих ты явно самый красивый. Как я люблю тебя, когда ты смущаешься.

Пьер отвернулся в сторону, и Северина видела теперь только его профиль, в котором от замешательства появилось что-то детское. Именно это выражение на его мужественном лице больше всего трогало ее.

— Мне хочется расцеловать тебя, — сказала она. Пьер, дабы справиться со смущением, комкал в руках снежок.

— А мне хочется залепить в тебя вот этим, — заявил он.

И не успел закончить фразу, как пригоршня рассыпчатого снега полетела ему в лицо. Он не замедлил отомстить. В течение нескольких секунд они ожесточенно кидали друг в друга снегом. Услышав шум опрокинутых стульев, на порог дома вышла хозяйка, и они, застеснявшись, прекратили сраженье. Но старая женщина лишь по-матерински улыбнулась, и точно такая же улыбка появилась на лице Северины, когда она пригладила взъерошенную шевелюру Пьера, перед тем как он сел на лошадь. Возвращаясь обратно, они гнали по городку лошадь галопом и, давая волю переполнявшей их радости, кричали что есть мочи, призывая прохожих расступиться и дать им дорогу.

Северина и Пьер занимали в гостинице номер из двух смежных комнат. Войдя к себе, она тут же сказала мужу:

— Пьер, иди переоденься. И хорошенько разотрись. Утро выдалось очень прохладное.

Видя, как она дрожит с мороза, Пьер предложил ей помочь переодеться.

— Нет, нет, — вскрикнула Северина. — Говорю тебе иди.

По взгляду Пьера и по собственному ощущению неловкости она поняла, что запротестовала слишком резко, обнаружив, что причиной отказа была не только забота о муже. «И это после двух-то лет совместной жизни», — казалось, говорили его глаза. Северина почувствовала, что краснеет.

— Поторопись, — добавила она нервно. — А то из-за тебя мы оба сейчас простудимся.

Когда переодетый Пьер вернулся в комнату, она подошла к нему и сказала, прижавшись на мгновение к его груди:

— Милый, как все-таки прекрасно мы прогулялись. С тобой каждая минута жизни получается такой наполненной.

Теперь жена была в черном платье, под которым легко угадывалось прекрасное, упругое тело. Несколько секунд они стояли не шевелясь. Они с удовольствием смотрели друг на друга. Затем он поцеловал ее в мягкий изгиб шеи у ключицы. Северина погладила его лоб. Пьер почувствовал в этом жесте какой-то прежде всего дружеский нюанс, который всегда немного обескураживал его. Он быстро поднял голову, чтобы отстраниться первым, и сказал:

— Пойдем вниз. А то мы уже опаздываем.

В венской кондитерской их ждала Рене Февре. Эта маленькая, живая, элегантная женщина, казалось, вся состоявшая из быстрых жестов и высоких интонаций, вышла замуж за одного из друзей Пьера, тоже хирурга. К Северине она прониклась глубокой и необузданной нежностью, которая победила сдержанность молодой женщины, и они быстро подружились.

Едва лишь завидев на пороге чету Серизи, Рене тут же закричала через весь зал, махая платком:

— Идите сюда, я здесь. Вы что думаете, мне очень весело сидеть тут одной среди разных англичан, немцев и югославов? Вам, наверное, хочется, чтобы я ощутила себя иностранкой.

— Ради Бога, извини нас, — ответил Пьер. — Наш чистокровный скакун занес нас слишком далеко.

— Я видела, как вы возвращались. Вы оба просто великолепны. А ты, Северина, так здорово смотришься в этом синем мужском костюме… Ну, что будем пить? Мартини? Коктейль с шампанским?.. А вот и Юссон. Он сейчас поможет нам выбрать.

Северина слегка нахмурила свои густые брови.

— Не приглашай его, — шепнула она.

Рене чересчур быстро — во всяком случае, так показалось Северине — ответила:

— Увы, моя дорогая, слишком поздно. Я уже подала ему знак.

Анри Юссон ловко и небрежно пробирался к ним, лавируя меж столами. Он поцеловал руку Рене, затем прильнул к руке ее подруги. Прикосновение его губ было Северине неприятно, словно за этим жестом таился какой-то двусмысленный намек. Когда Юссон выпрямился, она поглядела ему прямо в глаза. На изможденном лице Юссона от этого безмолвного вопроса не дрогнул ни один мускул.

— Я только что с катка, — доложил он.

— Где заставили зрителей замирать от восхищения? — спросила Рене.

— Нет. Выполнил всего несколько фигур, и все. Там была такая сутолока. Я больше смотрел, как катаются другие: это довольно интересно, когда движения выполняются правильно. Тут возникают даже мысли о какой-то ангельской алгебре.

У него был лихорадочно возбужденный, богатый интонациями голос, который контрастировал с неподвижными и изнуренными чертами его лица. Юссон пользовался им сдержанно, словно не догадываясь о его великолепии. Пьер, любивший слушать, как говорит Юссон, спросил:

— А женщины хорошенькие были?

— Да, где-то с полдюжины, что в общем-то много. Но мне интересно, где они одеваются? Вот, например, мадам (он повернулся к Северине), вы, наверное, обращали внимание на ту высокую датчанку, что живет в нашей гостинице… Представьте себе, на ней было полосатое оливковое трико с розовато-кремовым шарфом.

— Какой ужас! — вскричала Рене.

Юссон продолжал говорить, не отрывая глаз от Северины.

— Между прочим, этой девочке с ее бедрами и грудью лучше всего было бы вообще ходить голой…

— А вы, я бы сказал, не слишком требовательны, — заметил Пьер со смехом. — Это вы-то…

Он дотронулся до мохнатой шубы, в которую, несмотря на жару в помещении, был укутан Юссон и из которой выглядывали только длинные, худые, изящные кисти его зябких рук.

— Одежда у женщины — это своеобразный аксессуар ее чувственности, — заявил Юссон. — Если ты целомудренна, то одеваться, мне кажется, просто неприлично.

Северина сидела, повернув голову в сторону, но продолжала ощущать на себе его цепкий взгляд. Ее смущение было вызвано даже не столько словами Юссона, сколько тем упорством, с каким он предназначал их специально ей.

— Одним словом, ангелы катка вам не понравились? — спросила Рене.

— Я этого не сказал. Но дурной вкус раздражает меня, что уже приятно.

— То есть, чтобы вам понравиться, — произнесла Рене весело, но, как показалось Северине, менее естественным, чем обычно, тоном, — нужно одеваться безвкусно.

— Да нет, отнюдь, — сказал Пьер. — Я очень хорошо понял. Просто в некоторых сочетаниях цветов есть какая-то провокация. Напоминает злачное место, так ведь, Юссон?

— Сложные существа, эти мужчины, ты не находишь? — спросила Рене Северину.

— Слышишь, Пьер?

Он рассмеялся своим мужским и одновременно нежным смехом.

— О, я только стараюсь все понять, — ответил он.

— Когда немного выпьешь, то это довольно легко.

— А вы знаете, — сказал вдруг Юссон, — что вас принимают за молодоженов, совершающих свадебное путешествие? Совсем неплохо для супругов, проживших два года вместе.

— И немного смешно, не правда ли? — спросила Северина явно агрессивным тоном.

— Отчего же? Я ведь только что признался, что зрелища, вызывающие у меня раздражение, мне отнюдь не неприятны.

Пьер испугался ярости, отразившейся вдруг на лице жены.

— Скажите-ка, Юссон, — поспешил он сменить тему, — вы сейчас в форме для заезда? Надо непременно выиграть у оксфордцев.

Они заговорили о бобслее, о командах соперников. И в конце разговора Юссон предложил супругам Серизи поужинать вечером вместе.

— Это невозможно, — возразила Северина. — Мы уже приглашены.

На улице Пьер спросил ее:

— Юссон тебе так неприятен, что ты даже начинаешь лгать. Но почему? Смелый спортсмен, превосходно начитанный человек, не злословит…

— Не знаю. Терпеть его не могу. У него такой голос… как будто он постоянно ищет в тебе что-то такое, чего тебе не хотелось бы… А его глаза… ты заметил, они все время какие-то неподвижные? И еще этот его зябкий вид… Да и знакомы мы с ним всего две недели… — Здесь она сделала резкую паузу. — Скажи, мы ведь не будем встречаться с ним в Париже? Ты молчишь… Уже успел пригласить. Ах, мой бедный, мой милый Пьер, ты неисправим. Ты такой доверчивый, так легко сходишься с людьми… Не возражай. Это одна из твоих прелестей. Ладно, я на тебя не очень сержусь: в Париже все проще. Я смогу не встречаться с ним.

— А вот Рене не будет так избегать его.

— Ты думаешь…

— Я ничего не думаю, но в присутствии Юссона она молчит. Это не случайно. Кстати, где мы будем сегодня ужинать? Не должны же мы страдать от собственной хитрости.

— Да у себя в номере и поужинаем.

— А потом? Может, сходим поиграем в баккару?

— Нет, милый, я тебя умоляю. Причем вовсе даже не из-за денег, которые ты можешь проиграть; просто ты же сам говоришь, что после этого у тебя во рту остается привкус золы. А кроме того, у тебя завтра соревнования. И мне хочется, чтобы ты выиграл.

— Ладно, пусть будет по-твоему, дорогая.

И он добавил как бы помимо собственной воли:

— Вот никогда бы не подумал, что можно повиноваться и испытывать от этого такое удовольствие.

Оттого, что Северина нежно смотрела на него своим чуть тревожным девичьим взглядом.

Вечером они пошли в театр. Труппа из Лондона давала «Гамлета». Хельсингерского принца играл молодой, но уже знаменитый актер-еврей.

Северина, хотя она и воспитывалась в Англии, к Шекспиру особой любви не питала. Но когда они возвращались домой, сидя в санях и глядя на мерцающие в лунном свете снежинки, она старалась не нарушать молчания Пьера. Она догадывалась, что он все еще пребывает во власти благородной печали, и, не разделяя ее, любовалась ее отражением на красивом лице мужа.

— Мовельский и в самом деле гениален, — прошептал Пьер, — …просто невероятно гениален. Любовь к плоти у него ощущается даже в безумии, даже в смерти. Нет искусства более заразительного, чем то, где речь идет о плоти. Ты не согласна со мной?

Северина медлила с ответом, и тогда он задумчиво добавил:

— Хотя да, ты не можешь этого знать…

II

В последние дни их пребывании в Швейцарии у Северины поднялась температура, она чувствовала себя больной и подавленной. И, едва добравшись до Парижа, она слегла с воспалением легких.

Болезнь протекала исключительно тяжело. На протяжении всей недели, когда ее испещренную скарификатором кожу терзали банками, а ее кровью кормились пиявки, Северина задыхалась и находилась буквально в преддверии смерти. Иногда приходя в себя, молодая женщина различала рядом с кроватью сухой силуэт матери и слышала со смутным удовлетворением звук чьих-то шагов в комнате, но не узнавала их. Потом снова погружалась в горячечное, глухое существование окруженного опасностями растения.

Однажды утром, когда слабый свет подкрался, словно какое-то странное, не внушающее доверия животное, к ее постели, она вышла из этого растительного состояния. У нее страшно болела спина, но дышалось ей уже гораздо легче. Рядом, на стуле, кто-то сидел. Наверное, это Пьер, подумала Северина. Имя мужа, как-то автоматически вернувшееся в ее сознание, вызвало у нее лишь смутное ощущение безопасности. Рука Пьера коснулась ее лба, погладила его. Северина отвернулась. Пьер решил, что это было бессознательное движение, но Северине и в самом деле не хотелось, чтобы он дотрагивался до нее. Она чувствовала себя так хорошо, ей настолько никто не был нужен сейчас, что она испытывала потребность забыть все, что было не ею.

Эта тяга к одиночеству, этот ее эгоизм обособления от всего вокруг проходили у нее очень медленно. Она часами могла созерцать свои похудевшие, синие от проступивших нежных вен запястья или еще сохранившие болезненно-сиреневый оттенок ногти. Когда Пьер что-то говорил ей, она не отвечала. Любовь мужа была ничем по сравнению с той любовью, которую она испытывала к своему собственному телу. Оно было таким драгоценным, таким огромным и обильным! Северине казалось, что она явственно различает нежный ропот питающей его крови. И она сладострастно прислушивалась к тому, как с каждым днем прибывают ее силы.

Иногда по выражению ее замкнутого, словно хранящего тайну лица можно было догадаться о каких-то странных видениях, теснящихся у нее в сознании. Если в такие минуты Пьер заговаривал с ней, Северина отвечала ему взглядом, наполненным одновременно и нетерпением, и негой, и смятением.

Когда ей казалось, что она уловила в том или ином жесте мужа что-то похожее на желание, ею тут же овладевало чувство протеста и отвращения.

А Пьер в такие мгновения любовался лицом Северины. От перенесенной болезни она так похудела, что стала походить на хрупкого подростка. И из-за этого казалась воплощением юности и целомудрия.

Силы быстро вернулись к Северине, но это не доставило ей радости. По мере того как горячка оставляла ее тело, улетучивалась и появившаяся вместе с болезнью какая-то неопределенная, неведомая ей ранее чувственность. На ноги Северина встала с ощущением неуверенности в себе. Она бродила из комнаты в комнату, как бы пытаясь вновь научиться жизни.

Все в квартире, включая кабинет Пьера, Северина обставила по своему вкусу. До болезни она любила следить за порядком, созданным ее заботами, потому что благодаря ему в квартире было просторно и уютно, и еще потому, что он нес на себе печать ее власти. Конечно, она и сейчас гордилась своим домом, но эта гордость утратила отныне свою конкретность, обесцветилась. Теперь вся ее жизнь — легкая, обеспеченная, размеренная — показалась ей однообразной. Родители, которых она видела гораздо реже, чем гувернанток, годы пансиона в Англии, заполненные спортом и дисциплиной… Да, конечно, у нее есть Пьер, собственно, кроме него, у нее вообще никого нет… Мысленно представляя себе столь милое ей лицо мужа, Северина мягко улыбалась, но дальше в своих мечтаниях не шла. Однако в ней сохранилось еще какое-то ожидание, смутное, упорное, властное, незаметно обходившее стороной образ Пьера, скользившее за образуемую им неосязаемую массу к незнакомому горизонту, ожидание, которое тревожило ее и которое ей никак не хотелось признавать.

«Вот сыграю несколько раз в теннис, и все уладится», — говорила она себе, словно отвечая на какой-то невысказанный упрек.

Так думал и Пьер, когда видел ее задумчивой, апатичной.

Во время этого странного выздоровления был один день, который показался Северине более ярким, чем все остальные, — когда она впервые получила цветы от Юссона. Прочтя вложенную в букет записку, она сначала ощутила что-то похожее на потрясение. Она успела уже забыть о существовании этого человека, а вот теперь у нее было такое ощущение, словно она ждала, чтобы это имя вновь зазвучало в ее жизни. До самого вечера она думала о нем со смешанным чувством тревоги и неприязни. Но это нервозное замешательство настолько соответствовало ее состоянию и настроению, что оно переросло у нее в какое-то щемящее удовольствие.

За первым букетом последовали другие.

«Ведь он же видел, что я терпеть его не могу, — подумала Северина. — Я не благодарю его и Пьеру тоже запретила делать это. А он все продолжает…»

Она представила себе неподвижные глаза Юссона, его зябкие губы и вздрогнула от отвращения, которое медленно поднималось в ней откуда-то изнутри.

Между тем к ней каждый день заходила Рене Февре. Она входила торопливо, не снимая шляпы, заявляла, что у нее в распоряжении всего несколько минут, и просиживала часы. Северина охотно погружалась в поток ее речей. Пустая трескотня, оглушая, одновременно успокаивала. Она переносила ее в незатейливый мир, где все разговоры сводились к платьям и разводам, к любовным связям и румянам… Временами, правда, Северине казалось, что какая-то горестная усталость старит лицо подруги и что в самой ее живости есть что-то машинальное.

Как-то раз, когда они сидели вдвоем, Северине принесли визитную карточку. Она повертела ее немного в руках, потом сказала Рене:

— Анри Юссон. Наступило молчание.

— Ты не примешь его, — внезапно вскричала Рене.

Этот резкий, напряженный тон был настолько не похож на ее обычную манеру говорить, что Северина чуть было не подчинилась не раздумывая. Но когда удивление ее прошло, она спросила:

— Отчего же?

— Не знаю, так… Мне помнится, он тебе не нравился. И потом, я должна еще так много рассказать тебе.

Не поведи себя Рене таким странным образом, Северина скорее всего постаралась бы не встречаться с Юссоном, но столь явное намерение подруги помешать этой встрече пробудило у нее одновременно и любопытство, и желание настоять на своем.

— Могу же я изменить свое мнение, — проговорила она. — И потом… все эти цветы, которые он мне посылал.

— А… он тебе посылал…

Рене порывисто встала, словно собиралась бежать, но ей никак не удавалось надеть перчатки.

— Что с тобой, дорогая? — спросила Северина, обеспокоенная этим смятением. — Со мной ты можешь быть совершенно откровенной. Ты что, ревнуешь?

— Нет, вовсе нет… Я бы сразу тебе сказала. Ты любишь, чтобы все было начистоту, и поняла бы меня. Нет, просто я боюсь. Он играет мной. Теперь я в нем разобралась. Это очень извращенная личность. Он получает удовольствие только от мозговых комбинаций. Он, например, сделал все, чтобы я начала презирать себя… и весьма преуспел в этом… А с тобой наоборот, у тебя он старается еще больше развить то отвращение, которое ты к нему испытываешь. Он находит в таких вещах огромное наслаждение. Будь осторожна, милая, он опасен.

Ничто в такой мере не могло подстегнуть решимости Северины, как эти слова.

— Ты сама сейчас посмотришь, — сказала она.

— Нет… нет, я не могу.

После ухода Рене Северина встала с кушетки и попросила пригласить Юссона. Увидев ее сидящей за небольшим столиком и как бы защищенной вазой с густым букетом ирисов, сквозь которые ее было плохо видно, он улыбнулся. Эта его затянувшаяся улыбка, подчеркнутая неестественным молчанием, поколебала спокойствие Северины.

Она почувствовала себя еще неуютнее, когда Юссон, усевшись напротив нее, отодвинул цветы в сторону.

— Серизи нет дома? — спросил он внезапно.

— Естественно. А то бы вы его уже увидели.

— Я полагаю, что он не отходит от вас, когда бывает дома. И… и вам его не хватает?

— Очень.

— Прекрасно вас понимаю, я и сам получаю огромное удовольствие от одного только его вида. Он красив, весел, не склонен к опрометчивым поступкам, отличается верностью. Такой спутник жизни большая редкость.

Северина резко сменила тему. Любая похвала, изрекаемая этими устами, принижала, обесцвечивала образ Пьера.

— Благодаря одной подруге, которая навещает меня каждый день, я не слишком скучаю, — сказала Северина.

— Госпожа Февре?

— Вы видели, как она выходила из дома?

— Нет, я чувствую запах ее духов, какой-то немного умоляющий, как и она сама.

Он засмеялся, вызвав у Северины приступ отвращения.

— На секунду к вам возвратился ваш обычный вид, — заметил Юссон.

— Я так сильно изменилась? — спросила молодая женщина, слегка вздрогнув.

Она тут же рассердилась на себя за неуместное беспокойство, которое, как она почувствовала, прозвучало в ее вопросе.

Юссон ответил:

— Я нахожу, что у вас исчезло ваше девичье выражение лица.

— Благодарю за комплимент.

— Обычно вы более откровенны наедине с собой… Северина ожидала, что он как-нибудь объяснит свои слова. Но объяснения не последовало. Чтобы показать свое недовольство, Северина слегка привстала и сделала вид, что ей нужно поправить стоящие рядом с ней цветы.

— Вы, наверное, устали сидеть, — сказал Юссон.

— Не надо стесняться меня. Вам следует прилечь.

— Уверяю вас, я привыкла…

— Нет, в самом деле, а то Серизи будет сердиться на меня. Ложитесь.

Он встал и отодвинул кресло, чтобы пропустить ее.

Северине захотелось ответить ему жестко и четко, как это ей обычно легко удавалось до болезни, но сейчас она не могла найти нужных слов. Не желая, чтобы это становящееся смешным противоборство излишне затянулось, она, раздраженная и смущенная, все-таки прилегла на кушетку.

— Если бы вы знали, насколько лучше вы смотритесь в такой позе, — мягко возобновил беседу Юссон. — Вы, должно быть, полагаете — и, похоже, вам об этом не раз говорили и другие, — что вы созданы для движения. У людей поверхностный взгляд на вещи. Еще в самый первый раз как только я вас увидел, то сразу же представил вас лежащей. И я был прав! Какая внезапная мягкость! Какая исповедь тела…

Продолжая говорить, он подался немного назад, так, чтобы Северина не видела его лица. Остался лишь его голос, тот самый голос, богатых возможностей которого обычно он вроде бы и не замечал и который сейчас превратился у него в опасный музыкальный инструмент. Он проникал исподволь и растворял волю, воздействовал не столько даже на уши, сколько на нервные клетки. Внутренне сжавшись, Северина внимала ему и никак не могла найти в себе силы, чтобы заставить его замолчать. Ослабевшая от чрезмерных для нее усилий, плененная вкрадчивыми звуковыми волнами, молодая женщина испытывала такое чувство, будто, как и в период своего выздоровления, она опять погрузилась в то безликое сладострастие, которое окутывало ее тогда.

Вдруг на плечи ее легли две руки, жадное дыхание обожгло ей губы. В течение какой-то не поддающейся измерению доли секунды она вся находилась во власти острого удовольствия, которое, однако, тотчас же уступило место безграничному отвращению. Не помня себя, она встала и торопливо, тихим, пришедшим откуда-то из глубины ее плоти голосом прошептала:

— Нет, вы не созданы для насилия.

Они долго глядели друг на друга. В эту минуту между ними исчезли буквально все барьеры. Каждый открывал в глазах другого чувства, инстинкты, являвшиеся, может быть, тайной за семью печатями даже для них самих. Так Северина прочитала в глазах Юссона восхищение, от которого ей стало не по себе.

— Вы правы, — проговорил он наконец. — Вы заслуживаете нечто намного более ценное, чем я.

Прозвучавшая в его голосе полная непритворного почтения нежность была сродни той нежности, что витает вокруг избранных Богом жертв.

После ухода Юссона чувства Северины были какими-то нейтральными, невыразительными, и в них не было призыва к действию. Она поняла вдруг, что не испытывает больше к нему ни злости, ни отвращения, и не удивилась этому. Знала она и то, что никогда не уступит ему и что он тоже больше ничего не предпримет по отношению к ней. Тем не менее теперь она воспринимала его как своего сообщника.

Неожиданно ей пришло в голову, что стоило бы рассказать об этой сцене Пьеру. Она так привыкла все ему рассказывать, что у нее не появилось даже и тени желания что-либо утаить от него на этот раз. Хотя при мысли об этом рассказе ею овладевала тоска. Пьер казался ей настолько чуждым этому миру, в котором она только что побывала.

— Пьер, Пьер…

Северина заметила, что повторяет имя мужа как заклинание, словно надеясь, что благодаря этому он вот-вот предстанет перед ней сам. Но действие своеобразной анестезии продолжалось еще долго. Когда она услышала шаги Пьера, то не стала беспокоиться по поводу того, как ей лучше сообщить мужу о попытке Юссона. Он, наверное, сразу же заметит по ее лицу, что произошло нечто ненормальное, начнет расспрашивать, и она расскажет… Разве это так уж важно?

Однако, вопреки ее ожиданию, Пьер не стал влюбленно и внимательно вглядываться в лицо жены. Он лишь едва коснулся губами ее щеки. Такое поведение мужа вернуло Северину к реальности гораздо быстрее, чем это сделали бы настойчивые расспросы. У нее возникло ощущение, что она лишается своей постоянной опоры, которую она даже перестала замечать, что почва уходит у нее из-под ног. Ее поразило лицо Пьера. Осунувшееся, безучастное, оно, казалось, принадлежало какому-то другому человеку. В его больших глазах, несмотря на все его старания казаться невозмутимым, застыли растерянность и тревога.

— Ты чем-то огорчен, милый? — спросила Северина. Пьер вздрогнул и взял себя рукой за подбородок, словно пытаясь сдержать дрожание нижней челюсти.

— Не беспокойся, — сказал он. — Просто неприятности по работе…

Он попробовал улыбнуться, но почувствовал, что улыбка получилась жалкая, и отказался от своих попыток. Раньше Пьер все время старался оградить ее от всех печальных подробностей своей тяжелой, сопряженной с кровью работы, никогда не посвящал ее в свои профессиональные дела, и Северина решила, что вряд ли он станет распространяться о причинах своей печали. Но на этот раз ноша, очевидно, была слишком тяжела, и Пьер продолжил:

— Знаешь, это просто ужасно… Я никак не предполагал… Ничто не предвещало… Такой веселый малыш итальянец…

Так как он не договорил, Северина очень тихо спросила:

— Умер, да? Во время операции?

Пьер хотел что-то ответить, но не смог унять дрожание губ. И тут все, что было в душе Северины смутного, несовместимого с Пьером, внезапно исчезло. Осталась одна только безграничная нежность, огромное материнское чувство, в котором, казалось, растворилось все ее сердце. Она обхватила руками голову Пьера и зашептала какие-то непроизвольно вырывающиеся у нее слова утешения:

— Маленький мой, ты же не виноват. Не надо терзать себя. Когда ты мучаешься, я понимаю, что вся моя жизнь — это только ты.

III

Северина проснулась очень рано. Несмотря на то, что отдых оказался непродолжительным, она чувствовала себя такой свежей и проворной, что первым ее побуждением было поскорее вскочить с постели. Но ее остановило присутствие неподвижного тела, распростертого рядом с ней и ограничивающего свободу ее действий. Пьер был с ней… впервые после ее болезни они провели ночь вместе. Как же хорошо ей спалось — без снов, без сомнительных ощущений.

Значит, это он защищал ее? Неужели, отдавая себя, она избавилась от наваждения?

А ведь к Пьеру ее подтолкнуло только желание помочь ему как можно скорее одолеть свою печаль. Для нее же, как и раньше, вся ее невинная услада сводилась к сознанию, что она делает его счастливым. Когда он прижал ее к себе, у Северины промелькнуло в голове, не превратятся ли сейчас те смутные удовольствия, что томили ее во время выздоровления, в неведомый ей восторг. Но когда Пьер разомкнул объятия, то увидел, что взгляд Северины остался таким же девственным, как и прежде. Посетившее ее на мгновение неясное разочарование тут же исчезло, когда она увидела, как лицо Пьера, только что омраченное тяжелыми мыслями, вновь обрело свою мужественность, свою мягкость.

В полумраке рассвета она едва видела Пьера, но ей достаточно было его неподвижного силуэта и очертаний головы, чтобы ясно представить себе прекрасные черты мужа. Спящий Пьер дышал доверчиво, словно маленький мальчик. Глядя на него, Северина ощутила глубокое волнение. Два года их совместной жизни прошли день за днем у нее в памяти, напомнив ей яркий, ровно горящий костер. Какими же легкими сумел их сделать для нее Пьер! В его заботливости не было ни одного изъяна. С какой покорностью он, чья гордость во взаимоотношениях с другими была ей так хорошо известна, делал все ради ее счастья!

Тишина в спальне располагала к благодарности и угрызениям совести.

«Способна ли я оценить его любовь?» — мысленно спрашивала себя Северина. — «Всегда ли старалась доставлять ему радость? Все, что бы он ни делал для меня, я принимала как нечто само собой разумеющееся, как должное».

Она не без удовольствия адресовала себе эти упреки. Ничто так не подталкивает решительную натуру к действию, как признание собственных ошибок, когда созрело желание их исправить. Желание и средства. А между тем к Северине пришло одновременно и понимание того, чем она обязана Пьеру, и сознание того, как велика ее власть над ним. Еще день назад ей и в голову бы не пришло, что ее голос и ее руки в состоянии так быстро вернуть покой впавшему в уныние сердцу.

«Теперь я знаю, — подумала Северина, — он зависит от меня, как ребенок».

Она вспомнила, что Пьер называл ее иногда своим наркотиком. Она не воспринимала мрачную и властную тень этого слова, не любила само его звучание, настолько ей было отвратительно все, что отклонялось от здоровья и нормы. Она никогда не задумывалась о тех своеобразных знаниях, которые, вероятно, накопились у мужа до встречи с ней. Что им еще надо, если между ними царит такая нежность, такая простота?

Северина подумала об ослепительной улыбке Пьера, о его прохладных, решительных руках. На какое-то мгновение она испугалась, что и эта улыбка, и свежесть его рук находятся всецело в ее власти.

«Сколько же зла я могу ему причинить!» — подумалось ей.

К этому беспокойству не примешивалось никакого самодовольства. Возникшая у нее мысль позволила Северине лишь отчетливее осознать всю глубину и цельность своей любви. На всем свете у нее не было никого, кроме Пьера, единственного дорогого ей человека.

Ее уверенность была столь сильна, имела столь глубокие корни, что мимолетное опасение вызвало у Северины лишь улыбку. Что бы ни случилось, Пьер никогда не будет страдать по ее вине. Какая чудесная теплота разливается у нее в сердце при мысли об этом человеке с дыханием ребенка. Коль скоро в ее руках находятся и его боль, и его радость, она сумеет сделать так, чтобы каждый день был для него счастливым. И так будет всегда, до конца их неразлучной жизни. До последних дней своих пройдут они рука об руку, ничем не омрачая их. Северина сознавала, что она в ответе за это прекрасное пламя, горящее в их душах, но чувствовала в себе столько силы, чистоты и любви, что эта миссия показалась ей и великолепной, и не очень трудной.

Другая, возможно, вспомнила бы тут и про свои навязчивые сны после болезни, и про странные узы, не далее как вчера образовавшиеся между нею и Юссоном. Однако полученное Севериной воспитание, скорее физическое, нежели духовное, не очень подверженное недугам тело, уравновешенный характер, естественная предрасположенность к покою и веселью весьма успешно уберегали ее от самоанализа. Она обращала внимание лишь на поверхностный слой своих эмоций, контролировала лишь внешнюю часть самой себя. Поскольку Северина полагала, что в полной мере управляет собой, то она даже и не догадывалась о существовании ее основных, еще дремлющих сил и, стало быть, не имела над ними никакой власти. Так как эти скрытые резервы до сих пор служили опорой некоторым склонностям, которые ее разум считал нормальным, ее желания всегда отличались нетерпеливой, неукротимой силой, которой она уступала сразу и без колебаний.

Северине не терпелось продемонстрировать Пьеру свою новую, переполнявшую ее нежность, и, не удержавшись, она поцеловала его долгим поцелуем в лоб. Пребывая еще в том зыбком состоянии полусна, когда неуправляемое тело подчиняется инстинктам, Пьер прильнул к Северине. Несколько секунд он оставался сопряженным с этой темной и теплой вселенной, как воспринимается любимая женщина, прежде чем стать фактом сознания. Потом он прошептал еще полным грез голосом:

— Любовь моя, дорогая моя любовь.

Северина осторожно зажгла лампу, стоявшую на низком столике возле постели. Ей нужно было видеть чистое, бесхитростное, высшее счастье, которое отразилось в этих словах. Свет, пробиваясь сквозь непрозрачный шелк, мягко распространился по комнате. Пьер не вздрогнул, не пошевелился, но то, что Северине хотелось увидеть, — биологическую таинственность лица в тот момент, когда оно еще принадлежит только теням и жизни, — успело улетучиться. К нему вернулось отчетливое восприятие окружающего.

— Как же я счастлив вновь обрести тебя… — сказал он. — Мне так не хватало тебя.

Вдруг Пьер открыл глаза.

— Да, вот так… — проговорил он, — маленький Марко… этот маленький итальянец. Он очень любил, когда я играл с ним.

На этот раз Северине достаточно было лишь погладить волосы Пьера, чтобы он тут же успокоился.

— Я уже не ощущаю боли, — сказал он вполголоса.

— Я настолько переполнен тобой. И у меня уже не хватает отзывчивости на остальных.

— Молчи. Если бы все были такими, как ты, жизнь была бы намного лучше. Знаешь, — с чувством сказала Северина, — я столько сейчас думала о тебе.

— Так ты, значит, уже давно проснулась? Но ведь еще такая рань, только-только рассвело. Ты что, плохо себя чувствуешь? А я-то разоспался.

Северина нежно рассмеялась.

— Не пытайся поменяться ролями, — проговорила она. — Я только хотела сказать тебе, как ты мне дорог, и узнать, как сделать тебя счастливым…

Она замолчала, словно взяла фальшивую ноту. На лице Пьера отразились легкое изумление и сильное смущение.

— Я тебя умоляю… — пробормотал он. — Очень мило, просто чересчур мило с твоей стороны. Но только это ты мой ребенок.

— В любом случае, — продолжила свою мысль Северина, — нужно, чтобы я больше участвовала в твоей жизни. Я хочу знать все, что ты делаешь: твоих больных, твои операции. А то я ни в чем не помогаю тебе.

Вместо чувства признательности за эти слова Пьера охватило чувство вины. Подобно всем деликатным и сильным мужчинам, он был устроен таким образом, что, любя, воспринимал даже самую незначительную заботу о себе как проступок, совершенный им по отношению к Северине.

— Вчера вечером я распустился, — ответил он, — и вот ты уже беспокоишься обо мне. Мне прямо стыдно. Не волнуйся, родная, тебе больше не придется страдать из-за таких вещей.

Северина сделала едва заметное нетерпеливое движение. Как же это все-таки трудно — исполнить подсказанное любовью настойчивое намерение. Прямо все оборачивалось против ее замысла. Она хотела быть полезной Пьеру, а получилось, что это он непрестанно оказывал ей свои услуги.

Конечно, кроме его работы была еще и духовная жизнь, были любимые им книги, его мысли, которые она могла бы попытаться разделить с ним. Но здесь Северина, несмотря на все свои старания, чувствовала себя бессильной. Для того чтобы заняться тем, к чему ее никогда не тянуло, ей не хватало культуры, способностей, увлеченности.

Чувствуя, как ею овладевает растерянность, и испытывая одновременно огромную потребность дарить и помогать, она прошептала:

— Ну что, скажи мне, любовь моя, могу я для тебя сделать?

То, как было это сказано, заставило Пьера с вниманием склониться к ней. Они пристально смотрели друг на друга, словно впервые открывая себя. И молодая женщина прочла в глубине его больших серых глаз трепещущую мольбу:

«Ах, Северина, Северина, если бы ты отдавала мне свое тело не только ради моего удовольствия, но и сама смогла бы познать наслаждение и раствориться в нем».

Во взгляде Пьера был такой сильный, такой страстный призыв, что Северина почувствовала такое волнение плоти, какого не испытывала еще никогда. То, что накануне она на какое-то мгновение ощутила с Юссоном теперь она почувствовала снова, но уже вместе со счастьем нежности. Пусть вот сейчас Пьер схватит ее руками — сила их ей была хорошо известна, и она столько раз видела его перекатывающиеся сильные бицепсы, — пусть крепко обнимет ее, и она, наверное, обязательно растает от наслаждения, которое он давно жаждет ей подарить. Однако, оказавшись в объятиях Пьера, Северина уловила в его взгляде отблеск признательности. И опять, как и прежде, отдалась ему с материнским чувством.

Потом Пьер и Северина долго лежали без движения.

О чем, о ком думал Пьер? Может быть, о любовницах, которые были у него прежде и которых он даже не любил, но, независимо от этого, они все же достигали с ним почти запредельного блаженства… А может быть, о несправедливости судьбы, наградившей лежавшую рядом с ним любимую и любящую его женщину, ради которой он отдал бы жизнь, бесчувственным телом, не способным на то абсолютное слияние, которого он жаждал с безудержной, фанатичной страстностью.

Северину охватывало печальное оцепенение от мысли, что она, обладая огромной властью над Пьером, так и не добилась, чтобы принадлежавшая ей душа раскрылась перед нею. Эта душа, сама того не ведая, отвергала ее, так же как ее тело отвергало его плоть.

Установившееся молчание было насыщено горечью поражения.

К счастью, между ними существовала пылкая, все сглаживающая дружба. Ни одно из их сближавших чувств не пострадало. Напротив, они испытывали еще большую потребность в общении, подтверждавшем, что все осталось как прежде. Сама того не замечая, Северина вложила свою руку в ладонь мужа. Он крепко сжал ее, без всякого чувственного волнения, просто как товарищ, как спутник, идущий вместе с ней по жизни. Она ответила ему тем же. Они осознавали, что их любовь была выше диссонанса, в котором они не были виноваты.

«Наслаждение, — подумалось им одновременно, — это всего лишь скоротечное пламя. А мы владеем более редким и более надежным сокровищем».

Наступил день, рассеивающий таинственные, чересчур глубокие разноречия инстинктов, этих лиан мрака. Пьер и Северина смотрели друг на друга и улыбались. Юный свет, беспощадный ко всему увядающему, был милосерден к их юным лицам. Полные свежести, входили они в новый день.

— Еще так рано, — сказала Северина. — У тебя до работы еще есть время? Проводи меня в Булонский лес.

— Ты не боишься, что устанешь?

— Да я уже давно выздоровела, одевайся быстро. Когда Пьер вышел из комнаты, Северина вспомнила, что еще не рассказала ему о Юссоне.

«Не буду ничего говорить, — решила она. — Мне не хочется, чтобы он расстраивался из-за пустяков».

Оттого, что она впервые что-то скрыла от Пьера, Северина почувствовала нечто вроде гордости за себя и поэтому же — еще больший прилив любви к мужу.

IV

У Северины было такое ощущение, словно из нее изгнали злых духов. Незнакомка, стоявшая недавно на пороге смерти, поддавшаяся в период болезни и потом, в период возвращения к жизни, соблазнам, игре каких-то необычных, порочных образов, которые на несколько недель примешались к ее чистому существу — единственному, признаваемому Севериной, — и уже начали было разлагать элементы ее нравственности, теперь отделились от нее, как ей казалось, навсегда. Порождение болезни, эта тень рассыпалась в прах, как только к Северине вернулось здоровье и ее сознание начало нормально воспринимать окружающий разумный мир.

Она уверенно заняла в нем свое место. Питание, сон, нежная привязанность, здоровые удовольствия — все, как и прежде, служило Северине и помогало поддерживать душевное равновесие. Обновленные желания, возросший интерес к деталям бытия стимулировали ее жизненные силы. Она ходила из одной комнаты в другую, как будто ожидала каких-то открытий. Мебель, предметы сообщали ей о своей глубокой и полезной взаимосвязи. Она снова научилась управлять ими, управлять прислугой, управлять своими чувствами и своей жизнью.

На ее серьезном лице эти окрепшие силы и убыстрившееся внутреннее движение отражались лишь в виде сдержанного сияния. Еще никогда Пьер не находил ее столь соблазнительной, и она тоже никогда прежде не выказывала ему такой действенной нежности, так как единственным заметным следом, оставшимся у Северины от неприятного кризиса после болезни, было принятое ею решение делать все, что только возможно, для счастья мужа. Из первой слишком откровенной попытки ничего не вышло, но изначальное желание от неудачи не пропало. Оно проявлялось в модуляциях голоса, в неизменной ее кротости, которая одновременно и трогала Пьера, и беспокоила его. Ее заботливость смещала ось, по отношению к которой выстраивалась до сих пор его жизнь.

Однако его опасения рассеяли две черточки, в которых он узнавал прежнюю Северину: она выказывала все ту же, почти суровую стыдливость, что и прежде, и она не изменила своей манеры одеваться.

Туалеты Северина обновляла с радостной готовностью, какую привносила теперь буквально во все, но, как и раньше, выбирала ткани и фасоны, рассчитанные на молодых девушек. Иногда Пьер сопровождал ее к портным и модисткам, чтобы разделить удовольствие Северины от этих визитов и еще чтобы цены, как бы высоки они ни были, не поколебали ее решимости. Но настоящим неразлучным спутником Северины в этих долгих походах была Рене Февре. Среди отрезов, манекенщиц, закройщиц, продавщиц эта молодая женщина обнаруживала свое истинное призвание. Она привносила в это дело определенную долю лиризма, неподдельную заинтересованность и безукоризненный вкус. Северина, менее предрасположенная к таким занятиям и всегда склонная побыстрее их заканчивать, очень ценила самоотверженную помощь Рене.

Но вот однажды вечером, когда ей нужно было отправиться на решающую примерку, она прождала подругу напрасно. Рене присоединилась к ней лишь позже, у портного, когда Северина уже успела надеть новое платье.

— Извини меня, — воскликнула Рене, — но если бы ты только знала…

Она едва взглянула на платье Северины, никак не выразив своего мнения, а потом, когда закройщица на минуту отошла, быстро зашептала:

— Я пила чай у Жюмьежей и узнала невероятную вещь. Анриетта, представь себе, наша подруга Анриетта регулярно ходит в дом свиданий.

Поскольку Северина никак не отреагировала на это сообщение, Рене продолжала:

— Не веришь? Сначала я тоже не поверила, но мне рассказали всякие подробности, из-за которых я, собственно, и опоздала. Тут не может быть никаких сомнений. Жюмьеж сам, когда телефонистка соединила его с Анриеттой, собственными ушами слышал ее беседу с содержательницей заведения. А ты ведь знаешь Жюмьежа. Он хоть и болтун, но не лжец. Ну и потом, это уже было бы преступлением… Естественно, все должно оставаться в тайне. Жюмьеж попросил никому не рассказывать.

— Ну, значит, это станет известно всем на свете, — безмятежно проговорила Северина. — А что все-таки ты думаешь о моем платье? Ведь мне его нужно надевать завтра вечером.

— Ой, извини, дорогая. У меня не такая крепкая голова, как у тебя. Ладно… Послушайте, мадемуазель.

И она стала делать скрупулезные замечания портнихе, хотя Северина чувствовала, каких усилий воли стоило Рене это занятие, которое обычно поглощало ее целиком. Когда закончилась примерка, Рене спросила:

— Что ты собираешься сейчас делать?

— Еду домой. Пьер вот-вот вернется.

— Тогда я провожу тебя. Должна же я рассказать тебе об Анриетте. Я тебя не понимаю…

Едва они сели в машину, как Рене тут же возобновила разговор:

— Нет, в самом деле, я совершенно не понимаю тебя… О таких вещах тебе рассказываю, а ты — хоть бы что.

— Да, но ведь я видела Анриетту от силы два раза. Ты же сама знаешь…

— Неважно, сто раз или два раза. Уже сам факт, один только факт, даже если бы речь шла о какой-нибудь совершенно незнакомой женщине, которая… которая… у меня слов просто нет… Ну ты представь себе на минуту, а то я смотрю, у тебя все мысли о твоем платье… Женщина нашего круга, победнее нас, конечно, но в общем-то такая же женщина, как ты или я, — и вдруг ходит в дом свиданий.

— Дом свиданий? — машинально повторила Северина.

Удивленная тоном подруги, Рене сначала опешила, а потом, через несколько секунд, понизив голос, сказала:

— Мне следовало бы подумать об этом раньше. Ты ведь далека от всего этого… Ты чиста, и тебе просто не понять этот ужас. Лучше уж…

Однако неодолимая потребность выплеснуть свои эмоции не позволяла Рене молчать.

— Нет, ты все-таки должна знать, — вскричала она. — Вреда это тебе не причинит: нельзя же жить с закрытыми глазами. Послушай, даже с мужчиной, к которому не испытываешь ничего, кроме нежности («она имеет в виду своего мужа», — подумала Северина и тут же упрекнула себя за то, что сама подумала о Пьере), и то некоторые вещи неприятны. А тут, моя дорогая, а тут, представь себе, каково вытерпеть, когда это происходит в одном из таких домов. Быть в полной власти первого попавшегося, какой бы он ни был — безобразный, грязный. Делать то, что он хочет, буквально все, что он хочет… Незнакомые мужчины, которые меняются каждый день. И мебель, принадлежащая всем и всякому. Эти постели… Представь себе хоть на минуту, всего лишь на минуту, что ты занимаешься этим ремеслом, и ты увидишь…

Она говорила об этом долго, и, поскольку Северина не отвечала, Рене все сгущала и сгущала краски, добавляя ужасов в картину, которую рисовала, чтобы вырвать наконец какой-нибудь крик из этого упорного молчания.

Рене так ничего и не добилась, но если бы сумерки не успели сгуститься, то выражение лица Северины испугало бы ее. С неподвижным, словно на него надели железную маску, лицом, почти не дыша, с отяжелевшими руками и ногами, отяжелевшими настолько, что, как ей казалось, они уже больше не смогут пошевелиться, Северина чувствовала, что умирает. Она не могла понять, что с ней происходит, только знала, что ей уже никогда не забыть ни этого полумертвого состояния, ни этой невыразимой тоски, от которой останавливалось ее сердце. Перед ее глазами все то полыхало, то вдруг затуманивалось, и тогда сквозь мглу она различала какие-то искривленные обнаженные фигуры. Ей хотелось закрыть глаза руками, потому что веки ее застыли так же, как и вся остальная плоть, но руки не повиновались.

— Хватит, хватит, — крикнула бы она Рене, если бы могла.

И тем не менее каждая произнесенная подругой фраза, каждая нарисованная той гнусная картина проникала в самое нутро Северины, и, пользуясь ее оцепенением, они оседали там, ужасно живые, где-то глубоко-глубоко…

Северина не помнила, как она вышла из машины и как вошла в квартиру. Смутное восприятие реальности и самой себя вернулось к ней лишь в комнате и вызвало у нее сильное потрясение. Когда она оказалась у себя, какая-то неведомая сила увлекала Северину прямо к большому зеркалу, перед которым она обычно одевалась. Она долго и неподвижно стояла, внимательно глядя на свое отражение, так близко от него, словно хотела слиться с ним. Только тут, в этой таинственной зеркальной стуже она обрела себя вновь. От оцепенения и благодаря какому-то чисто физическому защитному импульсу она сначала подумала, что перед ней — посторонняя женщина. Однако мало-помалу до сознания дошло, что эта женщина приближается к ней, надвигается на нее со всех сторон, сливается с ней. Северина попыталась оторваться от зеркала, чтобы избежать полного слияния, которое претило ей. Но возобладало другое желание, с неумолимой силой удержавшее ее. Ей во что бы то ни стало нужно было изучить тянущееся к ней лицо. Она не смогла бы объяснить, для чего именно ей это нужно, только чувствовала, что нет для нее сейчас ничего более важного, более неотложного, чем это разглядывание.

Видение было пронзительно четким. От этих белых, как меловая поверхность, щек, от этого выпуклого, открытого лба над впалыми глазами, от этих непропорционально больших, пунцово-красных, хотя и безжизненных, губ веяло чем-то настолько звериным и ужасным, что Северина смогла выдержать представшее ее глазам зрелище всего одно мгновение. Она кинулась к двери, потом в другую комнату, чтобы как можно дальше убежать от той, застывшей, гладкой, отвратительной, которая смотрела из зеркала. Северина повернула защелку, но дверь не открывалась. Оказалось, что она была заперта на два оборота. Внезапно кровь бросилась ей в лицо.

— Значит, я хотела спрятаться, — громко сказала она. Гордость заставила ее резко распахнуть дверь, и в порыве откровенности она прошептала:

— Спрятаться?.. От кого?

Но порога переступать не стала. А вдруг образ той женщины в зеркале, который — она была в этом уверена — продолжал жить на поверхности зеркала, будет появляться и в других местах, а не только там, где он застал ее врасплох.

Северина вновь толкнула створку двери и, избегая смотреть на предметы, в которых могло отразиться ее лицо, подошла к креслу и упала в него. Она сжала ладонями пылающие, ноющие виски. Ладони были ледяные. Мало-помалу их прохлада успокоила странную горячку Северины, и наконец к ней вновь вернулась способность размышлять, ибо все, что происходило в ней до этого момента, сводилось к внутренней сумятице, инстинктивным движениям, импульсам, о которых она уже успела забыть. Воспоминание об увиденной маске обезумевшего животного тоже куда-то пропало.

Северина вынырнула из этого хаоса на поверхность, не испытав иных чувств, кроме ощущения нестерпимого стыда. Ей казалось, что ее так густо полили грязью, что у нее не осталось ни сил, ни желания смывать эту грязь.

— Да что же это такое со мной? Что со мной происходит? — снова и снова стонала она, качая головой из стороны в сторону.

Она попыталась выстроить в единую цепь разрозненные и бесформенные обрывки воспоминаний о только что прожитых минутах. Но тщетно. Как бы она ни напрягала волю, какая-то глухая заслонка, более мощная, чем все ее усилия, какой-то запрет, идущий из глубины подсознания, куда ее разум не имел никакого доступа, мешали ей восстановить речи Рене.

Вдруг Северина встала, прошла в кабинет Пьера, где стоял телефон, сняла трубку и назвала номер своей подруги.

— Послушай, дорогая, — сказала она спокойным голосом, где уже не осталось никаких признаков смятения, — у меня в машине, кажется, было что-то вроде головокружения. Представь себе, я не помню, как мы с тобой расстались.

— Да обыкновенно. Я не заметила ничего особенного. Северина глубоко вздохнула. Значит, она не выдала себя. Она не задумывалась, как и что могло бы ее выдать. Этого она просто не знала.

— Сейчас тебе уже лучше? — спросила Рене.

— Да, все уже прошло, — с живостью ответила Северина. — Я даже Пьеру ничего не скажу.

— Тебе следовало бы все-таки поберечься. Эти весенние вечера так опасны. Ты довольно легко одеваешься…

Северина слушала, едва сдерживая нетерпение, но беседу не прерывала. Она ожидала, опасалась, надеялась, что Рене разговорится. Может быть, она вернется к этой истории…

«Тогда бы я, наверное, поняла, что со мной произошло», — мысленно говорила себе Северина.

Она искренне полагала, что это — единственная причина, приковавшая ее к телефонной трубке.

Однако не успела Рене покончить со своими советами, как Северина услышала шаги Пьера, и ее вдруг снова охватил все тот же необъяснимый страх, который заставил ее запереть дверь в комнату. Если бы Рене заговорила сейчас об Анриетте, Пьер по лицу Северины обязательно догадался бы. И снова она не стала спрашивать себя, о чем именно он мог догадаться, так как сама не имела об этом ни малейшего представления, и быстрым лихорадочным движением повесила трубку.

— Ты только что пришла, дорогая? — спросил Пьер.

— Нет, уже минут десять, как…

Северина замолчала в полной растерянности. Она еще не успела снять ни пальто, ни шляпу. Она поспешно искала оправданий:

— Десять минут… То есть… Я даже не могу точно сказать… скорее всего, меньше. Я вспомнила, что мне нужно спросить об одной вещи у Рене… я позвонила ей, у меня не было времени, только ты не подумай…

Понимая, что каждое слово только усиливает ее чувство вины, совсем парализовавшее ее и неизвестно откуда произрастающее, Северина пробормотала:

— Одну минуту, я пойду разденусь.

Когда она вернулась, ее ясный, почти мужской ум уже справился с еще не известным ей врагом, скрывавшимся где-то глубоко, в самом потаенном уголке ее существа. Она осознавала, что ее поведение странно, что оно граничит с безумием. Она ведь знала, что ни в чем не виновата. Откуда же тогда взялась эта потребность оправдаться? Откуда эта наводящая на подозрения растерянность?

Северина обняла мужа. Соприкосновение с ним, как и прежде, подействовало на нее лучше всяких доводов, она тут же расслабилась, почувствовала себя в безопасности. Впервые за этот вечер, когда все происходило, словно повинуясь чьей-то чужой, разнузданной, деспотической воле, Северина почувствовала себя свободной. У нее вырвался радостный и такой красноречивый вздох облегчения, что Пьер спросил:

— У тебя какие-то неприятности? Повздорила с Рене?

— Откуда, милый, у тебя такие предположения? Наоборот, я страшно довольна. Платье получилось чудесное, и мне хочется развлечься. Может, сходим куда-нибудь?

Северина заметила, что Пьер сразу погрустнел. Она вспомнила, что это был единственный за всю неделю вечер, который у них был свободен и который они собирались провести в интимной обстановке дома. Она также вспомнила о своем до этого дня строго соблюдаемом решении делать все на радость мужу, но почувствовала неодолимую потребность сменить обстановку, чтобы с помощью новых впечатлений отгородиться от всех пережитых ужасов.

Вначале она преуспела в своем намерении. Шумный, ярко освещенный мюзик-холл, куда они направились, а потом дансинг дали ей необходимую психологическую разрядку. Однако стоило им покинуть танцевальное заведение, как знакомая тоска тут же опять пронзила каждую клетку ее тела. Шум мотора, мелькающие в салоне автомобиля светлые пятна и тени, неясно вырисовывающийся за стеклом силуэт шофера напомнили Северине ее поездку с Рене, когда та рассказала…

В лифте Пьер увидел бледное лицо Северины.

— Видишь, эти выезды утомляют тебя, — заметил он мягко.

— Не в этом дело… Уверяю тебя. Я расскажу тебе… На какое-то мгновение Северине показалось, что она окончательно освободилась от наваждения. Она решила, что надо будет довериться Пьеру, и тогда все станет на свои места, наступит просветление. Он ведь много повидал до знакомства с ней. Опираясь на примеры из своей жизни, он, наверное, все объяснит и уймет наконец это сатанинское беспокойство.

Но почему ее вдруг опять бросило в жар, почему так заныли виски? Только ли в предвкушении близкой развязки? Или же виной тому было нечто иное, еще пока неясное, но от этого не менее тревожное и могущественное? Чтобы отогнать страх, Северина заговорила с Пьером сразу же, как только они вернулись домой.

— Меня тут очень расстроила одна история, которую мне по секрету рассказала Рене. Одна из ее подруг, Анриетта, ты ее знаешь, часто ходит в… дом свиданий.

Последние слова были произнесены таким срывающимся голосом, что Пьер удивился. Он спросил:

— И что дальше, дорогая?

— Но… это все.

— И это тебя так взбудоражило? Пойдем присядем. Они все еще стояли в прихожей. Пьер повел Северину к себе в кабинет. Там она безвольно опустилась на диван. Ее била легкая, но столь частая и быстрая дрожь, что она отнимала у нее все силы.

Однако при этом внимание ее было напряжено, и она с нетерпением и отчаянием ждала, что же скажет Пьер. Уже не желание покоя владело ею, а непреодолимое любопытство, органическая, похожая на голод потребность узнать о вещах, которые она боялась даже вообразить.

— Ну говори же, объясни мне, — сказала она, и в голосе ее прозвучала мольба, страх и ярость.

— Бедненькая ты моя, ведь это же довольно банальная история. Жажда роскоши, не более того. У этой Анриетты муж зарабатывает мало? Так ведь? Чего ж тут удивляться, ей тоже хочется одеваться так же, как Рене, как ты. В результате… Я, как и все, встречал подобных женщин в местах, о которых идет речь.

— А ты туда часто ходил?

На этот раз Пьера испугала интонация Северины. Он взял ее за руку и сказал:

— Да нет, успокойся. Я и не подозревал, что ты будешь ревновать меня к прошлому, самому обычному прошлому любого молодого человека.

У Северины хватило смелости улыбнуться. Однако чего бы она только не сделала, чтобы утолить жажду, которая буквально иссушала ее.

— Я вовсе не ревную, — ответила она. — Мне просто хочется больше знать о тебе. Продолжай… продолжай…

— Ну что тебе еще сказать? Эти женщины — я имею в виду таких, как Анриетта, — обычно ласковые, покорные, пугливые. Вот и все, моя милая, и поговорим о чем-нибудь другом, потому что эти удовольствия относятся к разряду самых унылых на свете.

Если бы Северина страдала какой-нибудь формой токсикомании, она бы поняла природу овладевшего ею невыносимого наваждения. Она была так же близка к помешательству, как морфинист, у которого отобрали наркотик перед самым уколом. Все разъяснения Пьера лишь весьма отдаленно соответствовали тому, чего она от них ожидала. Они были начисто лишены пикантности, глубины. Северина почувствовала, как в ней накапливается злость против мужа: раздражение, которого она никак от себя не ожидала, зарождалось у нее где-то в кончиках пальцев и постепенно распространялось по всему телу, не щадя ни единого нерва, ни единой клетки, достигало груди, горла, мозга. Теряя голову, она прошептала:

— Ну говори же, говори.

Но Пьер слишком внимательно посмотрел на нее, и тогда она закричала:

— Молчи! Довольно… Я больше не могу… Следовало бы запретить… Пьер, Пьер, ты не знаешь…

Она больше не могла говорить из-за сотрясающих ее рыданий.

— Северина, милая, маленькая моя Северина.

Пьер гладил щеки жены, ее волосы, плечи с жалостью, которая даже превосходила его тревогу, потому что Северина ухватилась за него, словно он должен был спасти ее от страшной погони, и когда она судорожно отнимала руки от лица, на нем было страдальческое выражение обиженного ребенка.

Наконец среди ее жалоб Пьер смог различить связные слова:

— Не презирай меня, не презирай…

Он подумал, что Северина устыдилась своих слез — она никогда раньше не плакала, — и сказал с обожанием в голосе:

— Ну что ты, милая моя девочка, я люблю тебя сейчас еще больше. Какая же ты чистая, если тебя так сильно ранила вся эта история.

Северина резко отпрянула от Пьера и, поглядев на него, оторопело покачала головой.

— Ладно. Ты прав, — сказала она. — Пойду я лучше спать.

Она с трудом встала. Жест Пьера, хотевшего помочь ей, замер в воздухе. Он вдруг почувствовал, что стал чужим Северине. Однако, увидев, как она стоит, растерянная, с осунувшимся лицом, все же робко предложил:

— Хочешь, я тоже пойду лягу с тобой?

— Ни в коем случае.

Но увидев, как побледнел Пьер, она добавила чуть позже:

— А вот если бы ты посидел рядом с моей кроватью, пока я не засну, мне было бы приятно.

Пьер не впервые дежурил у постели Северины, но никогда еще ему не приходилось делать это с таким тяжелым сердцем. В полутьме он угадывал, что Северина лежит с открытыми глазами и все время смотрит на него. Наконец Пьер не выдержал и склонился над ней. Он увидел, что взгляд ее застыл, как у мертвой.

— Что же все-таки случилось, милая? — спросил он.

— Я боюсь. Она вся дрожала.

— Но я же рядом. Кого ты боишься? Чего?

— Если бы я знала.

— Ты веришь мне?

— О, Пьер, конечно!

— Тогда скажи себе, что завтра будет прекрасная погода. Видишь, сколько звезд на небе. Скажи себе, что завтра ты пойдешь играть в теннис, что оденешься во все белое и выиграешь три сета подряд. Закрой глаза, приложи все силы, чтобы представить это. Ну как, тебе уже лучше?

— Лучше, — ответила Северина, а между тем поселившаяся в ней ненавистница, — а ненавистница ли? — которая сопровождала каждую ее мысль какими-то таинственными образами, примешивала к видению летающих на солнце мячей зябкую улыбку Юссона.

После того памятного их свидания Северина и Юссон не раз оказывались одновременно то в одном месте, то в другом, но она всякий раз упорно делала вид, что не узнает его. А Юссон без обиды терпел такое ее отношение к себе. Но когда однажды утром он увидел на корте идущую к нему Северину, то не удивился.

— Вы еще не начали играть? — спросила Северина.

— Еще нет, — ответил он, — и начну лишь тогда, когда у вас пропадет желание беседовать со мной.

Как и предчувствовала Северина, в их общении не возникло ни малейшей неловкости. Вот только странная почтительность Юссона по отношению к ней, как тогда, после его фиаско, немного насторожила молодую женщину. И все же она сказала:

— А мы с Рене как раз вчера вечером говорили о вас. («Он видит, что я лгу», — трезво и безразлично оценила Северина.) Она сообщила мне новость, которая наверняка вас заинтересует. Речь идет об одной ее подруге, которая бывает в одном из этих домов…

— Это об Анриетте, так ведь? Как же, знаю… Знаю… Говоря это, он не смотрел на Северину, но, казалось, долго прислушивался к ее дыханию, прежде чем продолжить.

— Случай не очень интересный. Здесь все сводится к деньгам. То есть он не интересен сам по себе, — поправился он ровным, без модуляций голосом, словно желая дать Северине немного привыкнуть к нему, — но для человека, который в состоянии извлечь из него пользу, он отнюдь не лишен пикантности. Перед нами женщина, которая в обычной для нее обстановке имеет право на уважение или, по крайней мере, на вежливое обращение, а тут ей можно навязывать любые свои желания. Самые прихотливые и, как говорится, самые постыдные. О! Фантазия мужчин вообще-то, как правило, слишком далеко не заходит, но так обходиться со светской дамой — это много хуже или, если хотите, много лучше, чем изнасилование.

Северина слушала, держась очень прямо и лишь слегка наклонив голову. А Юссон между тем продолжал своим безразличным голосом:

— Я-то в эти дома уже почти не хожу. Я их достаточно насмотрелся. Но раньше я очень любил там бывать. В них царит атмосфера бедного порока. Там лучше понимаешь, для чего созданы человеческие тела. Есть в таком разврате что-то смиренное, причем это проявляется и у тех, кто этим живет, и у тех, кто им платит. Погонщик волов может, и не без основания, претендовать на такое же внимание, как, к примеру, я. Я говорю здесь, разумеется, о скромных заведениях, так как и в этом деле тоже роскошь может все испортить, о таких, скажем, как в доме 42 на улице Рюиспар, или в доме 9-бис на улице Вирен, или… впрочем, я мог бы перечислять их долго. Как я только что заметил, сам я в них уже больше не захожу, но пройтись мимо мне бывает приятно. Вполне респектабельные с виду дома возле гостиницы «Вант» или возле Лувра, а внутри неизвестные мужчины раздевают женщин-невольниц и овладевают ими, как им вздумается, ничего не боясь. Это дает пищу воображению.

Северина отошла от Юссона молча, не протянув ему на прощание руки. Их взгляды ни разу не встретились.

С того момента мириады неясных догадок и желаний, терзавших Северину, стали перерастать в устойчивое наваждение. Она не сразу осознала это, но перегородка, отделявшая ее видимую сущность от заповедных уголков подсознания, где шевелились слепые и всемогущие личинки инстинктов, уже была сломана. Уже установилась связь между упорядоченным миром, в котором она всегда жила, и миром, открывшимся ей под напором естества, силу которого она пока еще не решалась осознать. Уже началось взаимопроникновение, уже происходило взаимное сцепление ее прежней, привычной личности и нового существа, накопившего за время своего долгого сна непомерную силу.

У Северины ушло двое суток на то, чтобы понять, чего же оно, это существо, от нее требует, двое суток, в течение которых она продолжала делать те же жесты и произносить те же слова, что и прежде. Никто, даже Пьер, не заметил ее состояния трепещущего самоприслушивания, в котором Северина пребывала эти дни. А она… она уже ощущала вонзившуюся ей в плоть отравленную занозу, жгучую и беспощадную.

Все эти часы ее преследовал, пробуждая смуту в душе, один и тот же образ. Он появился не впервые: Северина предавалась двусмысленным играм с этим образом еще в самом начале выздоровления. За ней гнался в каком-то грязном квартале мужчина, лицо которого не выражало ничего, кроме тупого желания. Она бежала от него, но так, чтобы он не потерял ее из виду. Она углублялась в какой-то тупик. Мужчина настигал ее, она слышала скрип его ботинок, слышала его дыхание, вдыхала его. Тоскливое ожидание, предвкушение какого-то неведомого наслаждения. Но мужчине никак не удавалось найти ее в том углу, где она пряталась. И он уходил. А Северина тщетно, отчаянно, мучительно искала этого хама, уносившего с собой ее самую важную тайну.

В ее сознании возникали и другие картины из тех, что навязчиво стояли у нее перед глазами, когда она поправлялась, и даже еще более низменные, еще более невнятные, но этот образ превратился в своего рода магистральную тему, вокруг которой располагались, мельтешили все прочие видения. Два дня и две ночи звала Северина мужчину из этого тупика, а затем однажды утром, когда Пьер, как обычно, ушел в свою больницу, она оделась попроще, спустилась на улицу и окликнула шофера.

— Отвезите меня на улицу Вирен, — сказала она, — а там поезжайте помедленнее и провезите меня по ней до самого конца. Я никак не могу вспомнить номер дома, но сам дом я узнаю.

Автомобиль ехал по набережным. Вскоре Северина увидела массивный контур Лувра. Горло ей сдавил такой тугой узел, что она поднесла к нему руки, словно собираясь развязать его. Они подъезжали.

— Улица Вирен, — громко оповестил шофер, притормаживая.

Северина повернула голову в сторону с нечетными номерами. Один фасад… другой… и вот еще до того, как машина успела проехать мимо, она догадалась, что это тот самый дом, который она искала. Он ничем не отличался от других, но в его крытый подъезд только что проскользнул мужчина, и Северина, успевшая разглядеть лишь спину, все же узнала его. Массивное сложение, поношенная куртка, эти плечи, этот вульгарный затылок… Он шел к послушным женщинам… Он просто не мог ходить в другое место. Северина отдала бы голову на отсечение — настолько была велика ее уверенность. Смутная интуиция заставила ее мысленно разделить с мужчиной поспешность его шагов, невольную сконфуженность его рук и еще — грубое сладострастие, которое гнало его в дом.

Автомобиль доехал до конца короткой улицы. Шоферу ничего не оставалось, как сообщить об этом Северине. Тогда она попросила отвезти ее домой.

Теперь ее навязчивая идея получила реальную пищу. Мужчина, крадучись входивший в дом на улице Вирен, и мужчина, упустивший ее в тупике, слились в единое целое. Стоило ей только вспомнить про силуэт, исчезнувший в предосудительном доме, как от упоительного страдания начинало медленнее биться сердце. Она мысленно представляла себе его низкий лоб, мясистые, волосатые руки, грубую одежду. Он поднимался по лестнице… звонил. Подходили женщины. Тут мысль Северины останавливалась, так как потом была сплошная мешанина из теней тел, яростных вздохов.

На какое-то время ей хватило этих образов, но затем от частого появления и интенсивности они поблекли. И у Северины вновь возникла потребность увидеть тот дом. В первый раз она попросила отвезти ее туда, во второй — отправилась пешком. Ей было так страшно, что она не посмела даже остановиться на миг, чтобы прочесть надпись на табличке, прикрепленной возле двери, а лишь с глубоким волнением коснулась на ходу рукой старых стен, как будто и они тоже были пропитаны тем унылым и неистовым развратом, которому дали пристанище.

В третий свой приход Северина решилась быстро прочесть неброские буквы на табличке:

А оказавшись там в четвертый раз, она вошла.

Северина даже не осознала ни то, как она поднялась по лестнице, ни то, как, войдя в открывшуюся дверь, столкнулась лицом к лицу с приятной, высокой и еще молодой блондинкой. У нее перехватило дыхание. Ей захотелось бежать, но у нее не хватило духу сделать это.

— Что вам угодно, мадемуазель? — услышала Северина.

— Это вы… это вы занимаетесь… — пробормотала она.

— Я госпожа Анаис.

— Тогда, тогда я хотела бы…

Северина взглядом заблудившегося животного окинула прихожую.

— Проходите, поговорим спокойно, — сказала госпожа Анаис.

Она проводила молодую женщину в комнату с темными бумажными обоями и большой кроватью под красным покрывалом.

— Ну что ж, моя милая, — тотчас приветливо начала госпожа Анаис, — вам хотелось бы намазать на ваш кусок хлеба немного масла. Я готова вам помочь. Вы миленькая и свеженькая. Такие девочки, как вы, здесь нравятся. Половину вам, половину мне. На мне ведь расходы.

Не в силах отвечать, Северина кивнула головой. Госпожа Анаис обняла ее.

— Немного волнуетесь, я смотрю, — сказала она. — Первый раз, не так ли? Увидите, это вовсе не так ужасно. Сейчас еще рано, ваших будущих подруг пока еще нет. А то бы они вам сказали. Когда начнете?

— Не знаю… я подумаю.

Вдруг Северина, словно испугавшись, что больше не сможет выйти отсюда, громко воскликнула:

— Во всяком случае, в пять часов мне нужно будет уходить!.. Мне нужно.

— Как пожелаете, моя милая. С двух до пяти — хорошее время. Вы будете Дневной Красавицей, а? Только придется быть пунктуальной, а то мы поссоримся. В пять часов вы будете свободны. Вас будет ждать дружок, не так ли? Или муженек…

V

«Или муженек… Или муженек… Или муженек…»

Это были последние слова, которые она услышала от госпожи Анаис перед тем, как внезапно покинула ее, и Северина упорно повторяла их снова и снова. Она не понимала их смысла, но они удручали ее.

Она прошла мимо колоннады Лувра, поглядела на его такой благородный фасад, простота которого на секунду принесла ей облегчение, но тотчас отвернулась в сторону: она уже не имела права смотреть на него.

В одном месте дорогу ей преградили два остановившихся трамвая. Один из них направлялся в Сен-Клу и Версаль. Северина вспомнила, как однажды, когда они с Пьером вышли из музея, он сказал ей, что любит этот маршрут, соединяющий прекрасные места обитания королей. Пьер… Пьер Леско, творец Лувра… Пьер, ее муженек… Человек, который так хорошо вписывается в безупречные дворцовые ансамбли и парковые пейзажи, так это у него жена…

Все смешалось в голове Северины: звонки трамваев, величественные сооружения, мадам Анаис, она сама. Она вслепую пересекла шоссе и, очнувшись, обнаружила, что стоит облокотившись на парапет моста, а под ней — Сена. Она немного отдышалась. Река несла свою весеннюю грязь. Внимание Северины привлек насыщенный, сомнительный цвет потока. Она постояла, потом прошла на набережную.

Открывшийся пейзаж и люди показались Северине такими незнакомыми, словно принадлежали какой-то другой жизни. Эти кучи песка, груды угля, железный лом, покрытые копотью плоские суда, по которым неуклюже перемещались молчаливые люди, эти стены, такие невообразимо высокие, такие прочные, и особенно эта вода, мутная, обильная, непроницаемая… Северина подошла ближе к реке, нагнулась, еще, еще немного, опустила в нее ладонь.