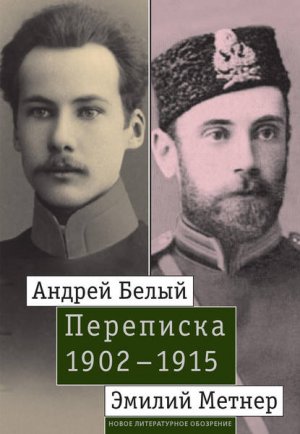

© А.В. Лавров, вступительная статья, 2017

© А.В. Лавров, Дж. Малмстад, составление, комментарии, 2017

© ООО «Новое литературное обозрение», 2017

Том 1

1902–1909

Моцарт и Сальери

К истории взаимоотношений Андрея Белого и Эмилия Метнера

Огромное эпистолярное наследие Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 1880–1934) уже в значительной мере введено в читательский оборот. Отдельными томами опубликованы его переписка с А. А. Блоком, А. С. Петровским, Р. В. Ивановым-Разумником, а также письма Белого к А. Д. Бугаевой, М. К. Морозовой; в различных изданиях увидели свет переписка Белого с В. Я. Брюсовым, П. А. Флоренским, М. О. Гершензоном, его письма к А. М. Кожебаткину, С. М. Алянскому, П. Н. Зайцеву, В. Э. Мейерхольду, Г. А. Санникову, многим другим корреспондентам. Продолжавшаяся немногим менее пятнадцати лет интенсивная переписка Белого с Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936), одним из его ближайших друзей и духовных спутников, многократно использовалась различными исследователями, щедро цитировалась, печаталась отдельными фрагментами[1], но оставалась неопубликованной в полном объеме. Между тем этот эпистолярный комплекс – один из важнейших, характеризующих личность и духовные искания Андрея Белого в период его литературного становления и в последующие годы, связанные с деятельностью символистского книгоиздательства «Мусагет». Столь же значима переписка с Белым и для осмысления образа Метнера – творческой индивидуальности, во многом недовоплощенной и недооцененной, но сыгравшей существенную роль в культуросозидательных инициативах начала XX века.

История взаимоотношений Белого и Метнера, во всей своей полноте отразившаяся в их переписке, являет собою подробную картину становления тесной дружбы, основанной на глубоком родстве интеллектуальных и духовных устремлений, и ее поступательного развития, прерываемого рядом кризисных, конфликтных ситуаций, которые, все более нарастая и усиливаясь, в конечном счете возобладают и приведут к полному разрыву. В череде конфликтов, разрушивших казавшуюся незыблемой дружескую связь, всякий раз обнаруживались конкретные причины и поводы, иногда серьезные и принципиальные, иногда мелкие и надуманные, но наряду с этими основаниями давали о себе знать и общие различия, заложенные изначально в духовно-психологических типах, культурных ориентирах и поведенческих темпераментах двух корреспондентов, которые рано или поздно, но неизбежно должны были обостриться. М. К. Морозова, близко знавшая их обоих, проницательно отмечала: «…между Метнером и Бугаевым было глубокое внутреннее расхождение, которого они, увлекаясь друг другом, не замечали и не думали, что оно должно, при близком соприкосновении, скоро обнаружиться. Метнер – западник, по характеру – немец, любящий порядок и определенность во всем, очень прямолинейный, не умеющий приспособляться к людям, страдал от каждого, казавшегося ему нелогичным, поступка Бугаева. А Бугаев, насквозь русский, эмоциональный, мягкий, увлекающийся, живущий в своем мире фантазии, мало чувствовал реальность жизни и, если с ней сталкивался, то страдал и бунтовал»[2].

Приступая к изображению Метнера в мемуарах, Белый указал на его литературное подобие – Стирфорта из романа Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда», с которым знакомится в Сэлем-Хаусе юный герой-повествователь и который становится для него объектом обожания и подражания: «К этому ученику, слывшему многоученым, к этому мальчику, бывшему лет на шесть старше меня и очень красивому, меня привели, словно к судье»[3]. Белый намечает параллель: «Тротвуд, юноша; и – Стирфорс, блеск талантов, старший товарищ Тротвуда; история друзей – себя повторяющий миф; у каждого бывает свой Стирфорс, свой блеск; жизнь отнимает Стирфорса; но сон о нем длится. Он – кипение юных сил в нас; он – нас отражающее зеркало»[4]. Параллель между Белым – юным Тротвудом-Копперфилдом и Метнером – Стирфортом («встреча юноши с сильно вооруженным мужем, поражающим воображение»[5]), наглядная для ранней поры их взаимоотношений, могла бы быть прослежена и в дальнейших сюжетных перипетиях диккенсовского романа – в постепенном разрушении образа сотворенного кумира и драматическом финале.

Наряду с указанной самим Белым кажется в данном случае допустимой и другая параллель из мира классических литературных персонажей, способная, как представляется, дополнительно проиллюстрировать и свести к определенным архетипам всю гамму различий, которые намечаются между творческими индивидуальностями и психологическими обликами двух корреспондентов, – с пушкинскими Моцартом и Сальери (параллель, разумеется, с внутренним содержанием этих образов, а не с сюжетной коллизией «маленькой трагедии»). Подобно Сальери, Метнер осознает исключительность дарования Белого, равно как и то, что «бессмертный гений озаряет голову безумца», что Белый во всех своих жизненных и творческих самореализациях поступает «как беззаконная комета в кругу расчисленных светил», что легкость, поспешность и стремительность его действий и высказываний сплошь и рядом оборачиваются безоглядностью и безответственностью. Подобно Сальери, Метнер глубоко не удовлетворен собою и своими литературно-аналитическими опытами, результаты которых несоразмерны с возлагавшимися на них надеждами и затраченными усилиями («…я один с моей глухою славой»; «Усильным, напряженным постоянством // Я наконец в искусстве безграничном // Достигнул степени высокой»). С моцартианскими по своей сути свободными творческими импровизациями и вдохновенными фантазиями Андрея Белого контрастируют сальеристически окрашенные постоянные гнетущие мысли Метнера о собственной несостоятельности, об ограниченности отпущенных ему способностей, о тщетности попыток реализовать таящиеся в глубине своего существа задатки. Наконец, в определенном ценностном соответствии с пушкинскими героями – Моцартом, воплощенном гении, и «ремесленником» Сальери («Ремесло поставил я подножием искусству») – сложилась посмертная репутация Андрея Белого, признанного корифея русского символизма, и Эмилия Метнера, отодвинутого на периферию этого направления и воспринимаемого скорее как одна из многих фигур, образующих его фон. Лишь в последнее время реальное соотношение сил и дарований стало восстанавливаться и к личности Метнера пробудился пристальный интерес, свидетельством чего являются в первую очередь монография о нем Магнуса Юнггрена[6] и сборник работ, посвященных ему и его литературному окружению[7].

Восьмилетняя разница в возрасте, пролегавшая между 21-летним студентом 3-го курса естественного отделения физико-математического факультета Московского университета Борисом Бугаевым и его новым знакомым Эмилием Карловичем Метнером, поначалу, действительно, создавала определенную субординацию между ними, наподобие той, которая сказывалась в отношениях между юным Копперфилдом и «многоопытным» Стирфортом. Метнер к тому времени уже был ответственным чиновником, причисленным к Министерству внутренних дел. Родился Эмиль-Карл Метнер (Medtner) 7 декабря 1872 г. в Москве в обрусевшей немецкой семье евангелическо-лютеранского исповедания. Отец, Карл Петрович (Карл Август Веньямин) Метнер (1846–1921), был одним из директоров акционерной компании «Московская кружевная фабрика»; мать, Александра Карловна (Александрина Вильгельмина; 1843–1918), происходила из рода Гедике (Goedicke)[8], ее племянник – композитор и пианист, впоследствии профессор Московской консерватории Александр Федорович Гедике (1877–1957). В семье Метнеров Эмилий был старшим сыном, за ним следовали братья Карл, Александр (скрипач, альтист, дирижер, композитор), сестра Софья (в замужестве Сабурова) и самый младший брат, Николай, ставший выдающимся композитором и пианистом. По окончании московской 5-й гимназии (куда он перешел из 1-й классической гимназии) Эмилий Метнер в июле 1893 г. поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в мае 1899 г. с дипломом 1-й степени[9]. После этого он некоторое время находился на военной службе, в артиллерийских войсках (что, согласно его позднейшему признанию, «благотворно сказалось» на «физическом и духовном состоянии»[10]), затем занимался адвокатурой.

Параллельно с занятиями в университете началась и литературно-журналистская деятельность Метнера, отразившая его глубокий интерес к музыке – главному жизненному пристрастию. В 1894–1899 гг. Метнер помещает в газете «Московские Ведомости» – консервативном органе, где он был постоянным сотрудником, а в 1894–1896 гг. состоял помощником секретаря редакции, – корреспонденции, реферативные статьи, переводы, объединенные музыкальной тематикой (за подписями: Э. М., Эм.). В той же газете он опубликовал в 1896 г. (за подписью: М – р) цикл очерков о Турции и Болгарии, основанных на личных впечатлениях[11]. Оставшиеся нереализованными мечты о собственном музыкальном призвании, о карьере дирижера трансформировались в энергию, которую Эмилий Метнер вкладывал в формирование личности и профессиональное воспитание брата Николая, уже в юношеские годы обнаружившего незаурядные задатки крупного музыканта.

Редактором «Московских Ведомостей» в 1887–1896 гг. был историк и публицист С. А. Петровский. Его сын Алексей Петровский, студент отделения естественных наук физико-математического факультета Московского университета, однокашник и друг Бориса Бугаева, сблизившийся с ним в первый год пребывания в университете, знал Метнера еще с гимназических лет и восхищался его дарованиями. В свою очередь и Алексей Петровский чрезвычайно заинтересовал Метнера своими мистическими и ортодоксально-религиозными устремлениями. Можно предположить, что мистические переживания и озарения юноши Андрея Белого, те порывы и настроения, которые он позднее обозначит формулой «эпоха зари», первоначально транслировались Метнеру через Петровского. В частности, в дневниковой записи Метнера от 17 января 1901 г. зафиксированы сформулированные Петровским суждения о сакральной символике цветовой гаммы, соотносимые с построениями относительно семантики и метафизики «священных цветов», которые развивал Белый в ряде статей и писем юношеской поры – в том числе и в письмах к Метнеру: «Алексей Петровский думает, что Бог – красный, Христос – розоватый, а человек – белый; что помимо Христа и Антихриста должен и очень скоро явиться на земле Утешитель; Тот, Утешитель как чистейший человек будет вполне белый. Ницше – бывает подчас белым; Метерлинк тоже, даже чаще; Диавол – тоже красный»[12]. Образ Утешителя, появившийся в этой записи, также отражает сферу «тайнозрительных» интуиций, в которой находили взаимопонимание Петровский и Белый; в «Симфонии (2-й, драматической)» Белого, создававшейся в том же 1901 г., один, погружающийся «в теософскую глубину», говорит другому: «Если красный свет – синоним Бога Отца, красный и белый – синоним Христа, Бога Сына, то белый – синоним чего?..»; там же – одна из ключевых фраз: «Ждали утешителя, а надвигался мститель…»[13]

Петровский представил Метнеру Бориса Бугаева в конце 1901 г., при случайной встрече на улице. Годы спустя Белый в мемуарах красочно живописал эту мимолетную сценку, обогатив ее обертонами впоследствии развившихся отношений: «Раз шли с ним (Петровским. – Ред.) арбатским районом; вырос стройный, эластичный мужчина в карей широкополой шляпе, в зеленовато-сером пальто; бросились: узкая клинушком каштановая борода и лайково-красная перчатка, подымавшая палку, когда он остановился как вкопанный, точно внюхиваясь расширенными ноздрями тонкого носа и поражая загаром худого, дышавшего задором и упорством лица. ‹…› Настороженно вперились друг в друга; запомнилась поза Метнера: подозревающий задор, дразнимое любопытство, могущее стать и угрюмым молчаньем, и жестом детской доверчивости. Впоследствии мне казалось, что в миг первого столкновения на улице всплыл лейтмотив отношений, и бурных и сложных, где и пиры идей, и ярость взаимных нападок пестро сплетались до первого разговора, единственного, длившегося года в поединке взаимопроницания, признания, отрицания»[14].

Их следующая встреча после эпизода шапочного знакомства состоялась несколько месяцев спустя, в начале апреля 1902 г., на генеральной репетиции оркестра под управлением Артура Никиша в Колонном зале Благородного собрания: «…встреча и первый пристальный разговор с Э. К. Метнером на репетиции Никиша, определивший будущую дружбу»[15]. Белый поразился тогда глубиной и тонкостью, с какими Метнер интерпретировал исполняемую 6-ю симфонию Шуберта: «Я же разевал рот на комментатора никишевских комментарий не к це-дурной симфонии, а к европейской культуре, в лекции о которой он мне превратил репетицию Никиша простым подчерком музыкальных тем и их смысловым раскрытием в связи с философией»[16].

В свою очередь, Метнер в ретроспективной дневниковой записи от 16 сентября 1902 г. указал на другую ситуацию, послужившую началом его последующего сближения с Белым: «В первый раз я виделся с ним на заседании Психологического общества в память Вл. Соловьева. Это было мимолетно. Нынешнею весною Алеша (А. С. Петровский. – Ред.) затащил его ко мне, после того как узнал, что мы быстро сошлись на репетиции концерта Никиша, затем вышла в свет книжка А. Белого „Симфония“, которую я начал читать, не зная, что она принадлежит перу Бугаева, но среди чтения догадался, кто автор. Я ответил на визит, и мы сблизились еще больше»[17]. Видимо, об упомянутом «визите» говорится в письме Петровского к Метнеру от 16 апреля 1902 г.: «Не зайдете ли ко мне в пятницу вечером? У меня будет Бугаев. ‹…› Конечно, если Вам интересно поближе с ним познакомиться»[18].

«Симфония (2-я, драматическая)» – литературный дебют Андрея Белого – вышла в свет в апреле 1902 г. Обратил внимание Метнера на это произведение опять же Алексей Петровский, предлагавший ему в недатированном письме: «Не приобретете ли себе одну книжку: Андрея Белого: Симфония, цена 1 р. Она доставит Вам несколько с удовольствием проведенных часов. Если возникнут догадки относительно автора, пожалуйста, держите их про себя. Если встретите в 1 и 4 части два лица, напоминающих меня, то помните, что это не я, и у автора не было намерения изобразить меня. Вообще, эта вещь – шутка, не предназначавшаяся для печати, шутка, подчас доходящая до буффонады»[19].

В читательской аудитории «Симфония» почти единодушно была воспринята как очередная нелепая и претенциозная «декадентская» выходка. С пониманием этот экспериментальный образец новооткрытого Белым жанра – литературного повествовательного текста, выстраиваемого с ориентацией на структурные каноны музыкального произведения, – встретили лишь в символистской среде. Метнер сразу стал энтузиастическим поклонником этой книги. В воспоминаниях Белый передает его восторженные слова, полные впечатлений от только что прочитанной «Симфонии»: «„Симфонией“ дышишь, как после грозы… В ней меня радуют: воздух и зори; из пыли вы выхватили кусок чистого воздуха, Москва – осветилась: по-новому… „Симфония“ – музыка зорь ‹…›»[20]. Более того: Метнер убежден, что у автора «Симфонии» впереди большое литературное будущее. 16 сентября 1902 г. он записал в дневнике: «Бугаев – высокий тонкий 21-летний студент. Голова его построена очень хорошо; она свидетельствует о способности этого колоссального ума со временем уравновеситься, стать „белым“; голова эта, в которой затылок и лоб поражают взятые в отдельности, но гармонируют вместе, есть голова оптимиста, жизнерадостного олимпийца, поэта и философа в одно время. ‹…› Бугаев – это для меня пробный камень русского человека. Если из него не выйдет чего-нибудь очень значительного, чего-нибудь более крупных размеров, нежели Влад. Соловьев, то я ставлю крест способностям русского человека. Так сильно, как он, никто из русских, кроме Пушкина и Лермонтова, не начинал. Его „Симфония“ – гениальна»[21].

Осенью того же 1902 г. Белый вошел в круг семьи Метнеров, стал регулярно бывать в их квартире, которая уже тогда обретала черты одного из мест притяжения московской интеллигенции[22]. С 1896 г. для его самообразования и духовного самоcознания главную роль играли Соловьевы – брат философа Михаил Сергеевич и его жена Ольга Михайловна. Теперь в жизнь начинающего писателя вошли в аналогичной роли Метнеры – и прежде всего Эмилий Метнер. О сентябре – октябре 1902 г. Белый вспоминает: «Все почти вечера провожу я у Метнеров в непрерывных беседах с Эмилием Метнером; эти дни – новое откровение музыки для меня; Метнер углубляет мое отношение к музыке, иллюстрирует свои мысли при помощи брата своего, пьяниста (впоследствии известного композитора), исполняющего ряд сонат Бетховена и Шумана. ‹…› Метнер впервые колеблет во мне шопенгауэровский подход к Канту и сосредоточивает мое внимание на Канте; он впервые мне приоткрывает подлинного Гёте; так, своим подходом к Бетховену, к Гёте и к Канту я обязан Метнеру ‹…›»[23]. Не менее значимым было для Белого знакомство с Николаем Метнером и его ранними произведениями в авторском исполнении; особенно сильное впечатление на автора литературных «симфоний» произвела фортепианная соната f-moll Н. Метнера, в которой он почувствовал глубинное родство с собственными творческими интуициями, уловил музыкальный эквивалент своим «симфоническим» настроениям.

Эмилий Метнер, безусловно, осознавал определенное внутреннее сходство между Белым и своим младшим братом. Не решившись двигаться по, казалось бы, предначертанной ему музыкальной стезе, он направил свои силы к тому, чтобы способствовать духовному воспитанию и профессиональному самоопределению и возрастанию Николая. Сблизившись с Белым и распознав его исключительные творческие задатки, Эмилий Метнер невольно стал выступать и в отношениях с ним в аналогичной роли, стремясь придать более четкие и осознанные формы, более тщательную огранку его стихийному, бурно выплескивающемуся дарованию. В приведенной цитате Белый указал на несколько культурных миров, которые стали раскрываться перед ним посредством менторских усилий Метнера, – на классическую немецкую музыку, на немецкую классическую философию (Кант; в союзе и противоборстве с ним Белый позднее станет воздвигать здание собственной теории символизма), на грандиозную фигуру Гёте – для Метнера величайшего из людей, населявших землю. К этим трем сферам следовало бы добавить еще одну, для Белого и Метнера в равной мере великую, – личность и творчество Ницше; о том, что фигура этого мыслителя и прорицателя всегда оказывалась для них обоих в эпицентре интересов и размышлений, наглядно свидетельствует их переписка[24]. Все эти культурные миры в совокупности образуют один глобальный мир, именуемый Германией. Убежденный германофил, Метнер активно способствовал формированию у Белого тех же культурных предпочтений; при этом германофильство сочеталось у Метнера, вполне в согласии с осознанием своего пограничного положения между двумя национальными общностями, с утверждением и почитанием русской самобытности, но в непременном содружестве с германским началом и с опорой на него. «Россия не может быть без Германии, и Германии тоже нужна Россия, – утверждал он. – Это – двоюродные братья»[25]. В «Воспоминаниях о Блоке» Белый аттестовал Метнера как «славянофильствующего кантианца»[26]. В русских писателях Метнер готов был находить подобия и аналогии писателям немецким, и Андрей Белый воспринимался им с привлечением таких параллелей: Новалис – «это немецкий Андрей Белый XVIII столетия… Конечно, не во всем»[27]; «…не видеть огромности этого русского Жана Поля и русского Новалиса и русского Hamann’a – значит быть… напрасно образованным»[28].

23 октября 1902 г. Эмилий Метнер женился на Анне Братенши (одним из шаферов был Белый) и сразу после этого уехал из Москвы в Нижний Новгород, куда еще летом того же года был назначен цензором. В связи с получением этой ответственной должности он писал А. С. Петровскому (10 июля 1902 г.): «Я рад только потому, что избавился от не только неподходящей, но и ненавистной адвокатуры, хотя и ценою удаления из Москвы от своих, от музыки, от Вас с Бугаевым»[29]. В Нижнем Новгороде Метнер постоянно находился с ноября 1902 г. по март 1906 г., когда вышел в отставку. Личное общение с Белым сменилось регулярной перепиской, в которой нашли продолжение и развитие обсуждавшиеся ранее темы, с наглядной полнотой воплотился круг интересов и проблем, занимавших обоих корреспондентов. Андрей Белый «эпохи зорь», мистик и визионер, теург и «жизнетворец», отобразился в этих письмах-исповеданиях, адресованных Метнеру, не менее полно и выразительно, чем в одновременно рождавшихся стихотворениях, «симфониях» и лирических статьях. Образы и символические построения, развернутые Белым в письмах к Метнеру, отражали становление его мифопоэтики и давали импульс собственно творческим опытам – как, например, письмо от 19 апреля 1903 г., в котором обрисовывались контуры «аргонавтического» мифа, положенного в основу неформального объединения молодых людей, по большей части сверстников Белого, разделявших его духовные устремления. Теоретизирования, затрагивающие сферу мистического богословия, рассуждения о различиях между теософией и теургией, выстраивания геометрических (или псевдогеометрических) схем, выводимых из открывшихся ему метафизических смыслов, аккумулированных в цветовом спектре, и т. д. – эти и многие другие темы, которые со всей щедростью и неуемностью развивает Белый в письмах к Метнеру, пройдя в них апробацию, находят свое дальнейшее развитие в его писаниях, предназначавшихся для печати («О религиозных переживаниях», «О теургии», «Символизм как миропонимание», «Критицизм и символизм» и др.); многие темы и интерпретации в дальнейшем не востребуются, и тем значимее их зафиксированность в эпистолярной форме.

В лице Метнера Белый со своими прихотливыми медитациями и пафосными откровениями обретает благодарного собеседника, стремящегося отвечать в унисон заданным мыслительным ритмам и трактовкам, развивающего их в том или ином направлении или порой, сдержанно и осторожно, вносящего существенные коррективы. Наиболее показательно в этом отношении подробное письмо Метнера, стоящее особняком в общем корпусе переписки, – ответ Белому на его статью «О теургии», который в свое время предполагалось опубликовать как полемическую реплику на ряд положений, обосновываемых в статье[30]. Даже на включаемые Белым в письма или прилагаемые к ним только что созданные стихотворения Метнер, не будучи сам стихотворцем, пытается на свой лад реагировать, отвечая текстами Гёте и других любимых немецких классиков. Новые произведения Белого получают в письмах Метнера неизменно высокую оценку; не менее высоко оценивает он их «глубокий и чистый мистицизм» в письмах к Петровскому, хотя и выражает опасения относительно дальнейшей литературной судьбы автора «симфоний»: «Что Бугаев – гениален, – я с Вами согласен; но я боюсь, что „мировое“ значение может ускользнуть от него; „нуменальное“ может заесть его, и он не проявится достаточно полно и отчетливо»[31].

С января 1903 по октябрь 1904 г. Метнер постоянно печатался в екатеринославской газете «Приднепровский Край», которую в тот период редактировал его близкий знакомый Ф. А. Духовецкий; при содействии Метнера в ней была опубликована статья Белого «Интеллигенция и Церковь»[32]. Среди множества тем, затронутых в статьях Метнера, были отзывы о новейших изданиях русских символистов – о журнале «Новый Путь»[33], альманахе «Северные цветы»[34] и др. На фоне преобладавших тогда и в столичной, и тем более в провинциальной печати негативных и насмешливых оценок «декадентского» творчества высказывания Метнера по этому поводу представляли собой явление едва ли не уникальное. Он не только признает эстетическую значимость создаваемого символистской поэтической школой, но и решительно ниспровергает ее ниспровергателей – тех критиков и публицистов, коим имя – легион. В статье «Литература „новых“», содержащей обзор «Альманаха книгоиздательства „Гриф“» (1903) и апрельского номера «Нового Пути» за 1903 г., он заявляет: «Все нападки на „новое“ искусство (а не на отдельных бездарных или заблудших его представителей) неминуемо рикошетом бьют самих же нападающих, раскрывая их непонимание не только нового искусства, но и художественного зерна в старом, ими превозносимом, искусстве. Эти враги „нового“ искусства, сами того не подозревая, враждуют с искусством вообще; они говорят о нем или как школьники – с точки зрения краткого учебника теории словесности, или как моралисты, богословы, политики, с точки зрения излюбленной ими тенденции. А главное, они хотят, чтобы все было разжевано до тошнотворной ясности самим художником; тогда они глотают легко, с удовольствием; таков их испорченный вкус; они-то и суть настоящие „декаденты“ – упадочники; их эстетическая восприимчивость в упадке, а не искусстве, которое находится на пороге скорее ренессанса, нежели декаданса ‹…›»[35]. В своих конкретных оценках «нового» искусства в России Метнер довольно сдержанно отзывается о творчестве «старших» символистов, видя в нем уклон к «экстравагантному декадентизму», и приветствует искания «младших» символистов, руководствующихся философско-теургическими идеями, в которых он улавливает созвучие с философской эстетикой немецких романтиков. Высшим достижением отечественного «нового» искусства Метнер считает произведения Андрея Белого – «автора, несомненно, даровитейшего и оригинальнейшего из „новых“»[36].

Когда вышла в свет «Северная симфония (1-я, героическая)» Белого, Метнер отозвался на ее появление развернутой аналитической статьей «Симфонии Андрея Белого»[37]. Собственно «Северной симфонии» он коснулся в ней лишь мимоходом, отметив, что «материал ее (как самый сюжет, так и детали) менее интересен, менее сложен, менее жизнен, менее, наконец, возбуждает изумление перед талантливостью „симфониста“, нежели материал второй симфонии»[38], основное же внимание уделил рассмотрению ранее изданной «Симфонии (2-й, драматической)». Дав общую характеристику «симфонической» поэтики и основных сюжетных линий и мотивов произведения (с явной установкой на «неподготовленного» к восприятию этой «причудливой книги» читателя), Метнер сосредоточил внимание на тех особенностях, в которых проявилось исключительное дарование автора: «Редкая наблюдательность, обнаруживающаяся в многочисленных подробностях, схваченных как бы невзначай, но выраженных метко и пластично, порою с неподражаемым и неподражательным самоцветным юмором, и в то же время взор, всегда устремленный в потустороннее, мимо и поверх всего наблюдаемого, – сочетание, которое придает воспроизведению окружающей действительности оригинальный символический оттенок»[39]. Отмечая насыщенность всего образного строя «симфонии» «своеобразным и высоким мистическим лиризмом», критик нащупывает и осмысляет те ее черты, которые определяют уникальное своеобразие и художественную ценность этого произведения: «Мотивы спаивают в одно целое фантасмагорию и повседневность; пробуя разобраться во впечатлении, с удивлением замечаешь, что первая является не менее, а иногда и более реальной, нежели вторая»; «…идея Вечности концептируется Андреем Белым не в форме холодной отвлеченности, аллегорически представленного абсолюта, способного иногда искусственно вызвать на время беспечальное, но безрадостное успокоение, ‹…› но в живых символах, голос которых, если уж кто раз услышал его, звучит неизменно, вечно – и не только в голове, но и в сердце…»[40]

К оценке «Симфонии (2-й, драматической)», на этот раз еще более ретроспективной, Метнер вернулся в 1912 г. в заметке «Маленький юбилей одной „странной“ книги (1902–1912)», приуроченной к десятилетию литературного дебюта Андрея Белого[41]. Принципиально новое в ней по отношению к ранней статье Метнера о «симфониях» – историческая дистанция, десятилетний творческий путь Белого, включивший и новые «симфонические» опыты, в частности 4-ю «симфонию» «Кубок метелей», которая, по словам автора заметки, «довела гениально созданные приемы до головокружительной виртуозности, до микроскопической выработки самых утонченных подробностей, до своего рода словесного хроматизма и энгармонизма». На фоне новых свершений писателя значение его дебютной книги только возрастает: «…„Симфония драматическая“, как первый в литературе и притом сразу удавшийся опыт нового формального творчества, надолго сохранит свою свежесть, и год издания этой первой книги Андрея Белого должен быть отмечен не только как год появления на свет его музы, но и как момент рождения своеобразной поэтической формы. А те немногие, которые не ограничились в свое время тем, что отметили оригинальную и упрямую выдержанность формы, но схватили и символическое целое симфонии, конечно, никогда не в состоянии забыть ее „беспредметной нежности“»[42].

После полутора лет интенсивной переписки, укрепившей внутреннюю связь корреспондентов, состоялась их новая личная встреча: вторую половину марта 1904 г. Белый провел в гостях у Метнера в Нижнем Новгороде. Он приехал туда в состоянии острого психологического срыва, к которому пришел по мере развития любовной связи с Ниной Петровской, и десять дней, проведенных в перманентных беседах с Метнером, оказали на него, как он признается в мемуарах, целительное воздействие: «Такое чудесное перерождение – действие Метнера: стиль дирижированья, произведенного твердой рукой во все мелочи быта, которым сумел он обставить меня, и культурой, которую, точно ковер-самолет, развернул передо мной ‹…›»; «…почувствовал, что я и молод, и жизнь впереди еще, и много радостей будет ‹…› с живой благодарностью другу внимал, наблюдая его ‹…›»[43].

Со своей стороны, Метнер не мог не уловить дисгармонических оттенков в поведении и самоощущении своего друга, которых при встречах полуторагодовой давности не наблюдал; в письмах к Петровскому, отправленных после визита Белого, он вносил определенные коррективы в ранее сформированный образ: «Его гений начинает принимать в моих глазах очертания довольно определенные. ‹…› Я много наблюдал за ним. У него есть опасные стороны. Вкратце и поверхностно скажу, что гений Бугаева не гётевского (и не пушкинского), а шиллеровского (и лермонтовского) типа. ‹…› Много надо ему учиться, работать; необходимо ему позаботиться о теле, о мускулах… Я ему обо всем этом говорил» (1 апреля 1904 г.); «Во время его пребывания я много наблюдал за ним. Очень интересно (хотя крайне безвкусно, варварски-декламаторски, необузданно) – он читает стихи вслух. У него есть мотив, свой оригинальный напев, и это – напев вырождения. Важна мертвенность (не бледность, а безжизненность) его лица, когда он устал. Конечно, все уставшие похожи друг на друга; они тогда обнаруживают свое вырождение, не могут его скрыть. Нет! Бугаев еще не тот, кого я жду от России! ‹…› Я его очень, очень люблю и дорожу его дружбой» (26 апреля 1904 г.); «Вот в Бугаеве есть… трещина и притом не периферическая только. ‹…› Ему необходим очень здоровый физический и психический режим. Я бы рекомендовал ему спорт и в гимнастике и в интеллектуальных занятиях. В течение 10 лет ему необходимо стараться быть позитивным, поверхностным, посюсторонним; варваризировать себя в мистическом отношении и утончать в эстетическом, вообще жить» (27 апреля 1904 г.)[44].

Ясно, что нижегородское совместное проживание позволило Метнеру различить те особенности личности Белого, которые недостаточно сказывались в переписке, тематически почти абстрагированной от ситуаций и проблем, рождаемых житейской повседневностью. Образ восторженного мистического юноши, стихийного гения усложнился, обнаружил драматические внутренние противоречия и изъяны; новые творческие опыты наиболее даровитого, по мнению Метнера, представителя «нового» искусства в России оказались не достигающими уровня, заданного его дебютной 2-й «симфонией» (в частности, большие претензии по части стиля и увлечения «декадентщиной» вызвала первая книга стихов и лирической прозы Белого «Золото в лазури»[45]). «Учительная» установка, изначально определившаяся в отношениях с Белым, диктовала Метнеру задачу духовной опеки над незаурядным, но подверженным сторонним разрушительным воздействиям талантом, стремление сообщить творческим потенциям писателя энергию целеполагания и мужественную силу.

Одним из главных героев в общении и переписке Метнера и Белого стал Фридрих Ницше – личность, исполненная в сознании Метнера огромной культуросозидательной мощи, вознесшая искания и осуществления германского духа на новую высоту; личность, вызывавшая преклонение и у Белого, получавшего от нее огромный творческий импульс к собственным теургическим исканиям и устремлениям. Так или иначе, зримо или незримо Ницше присутствует в большинстве писем, составляющих их переписку первой половины 1900-х гг. В размышлениях Метнера Ницше – прообраз Андрея Белого; это одновременно – и очень высокая аналогия, поскольку автор «Заратустры» располагается в системе ценностей аналитика-германофила в одном ряду с величайшими выразителями немецкой культуры Гёте, Кантом и Вагнером, и аналогия, критически окрашенная по отношению к Белому, пока не сумевшему достичь желаемой полноты самореализации и конгениальности своему прототипу. «Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) – колокол с надтреснутым звуком, – писал Метнер Петровскому 15 сентября 1905 г., – он может звучать целое столетие и умилять несколько поколений, но это не… Иван-Царевич и даже (далеко!) не Фридрих Ницше; пожалуй, Фридрих Шиллер, хотя и последний гораздо здоровее, чем о нем обыкновенно полагают»[46]. Парируя, видимо, некогда брошенную эмоциональным Г. А. Рачинским реплику о том, что в Белом угадывается новый Шекспир, Метнер замечал: «…находятся чудаки, которые думают, что Вильям может повториться, и даже готовы признать такового в гениально-хрупком Бугаеве. Это весьма и весьма наивно. Борис Николаевич гораздо больше, чем о нем думает даже знакомая с ним толпа, но и гораздо меньше, нежели это кажется Рачинскому…» И далее Метнер проводит сравнение Белого с молодым Ницше – не в пользу первого: «Бугаеву – 24 г<ода>; он не из тех, которые развиваются медленно ‹…› Борис Николаевич еще не нашел и еще не показал нам столь отчетливо своих „элементов“; пока Борис Николаевич проделывает с ницшеанством то, что Шиллер проделал с кантианством. Переводит его на русский язык, на язык своей поэзии, на язык своего неохристианства, на язык своей (критической) мистики и т. д. – Во всех своих движениях Борис Николаевич обнаруживает из ряда вон выходящую индивидуальность, но своих совершенно своих Urelement’ов, выявленных с полною наглядною пластичностью (как мы это видим совершенным в Geburt der Tragödie), – пока еще в нем налицо нет; точно также нет еще и мастерства; нет еще закругленности, все угловато… как первые драмы Шиллера. – Нет тоже (как и в этих драмах) и вкуса. ‹…› Итак, дорогой Алексей Сергеевич, будем ждать русского Ницше, а пока беседовать с Андреем Белым; это крайне ценное и редкое удовольствие…»[47]

К 1905–1906 гг. относятся предварительные заметки Метнера к его ненаписанной книге об Андрее Белом, которую он предполагал озаглавить «Андрей Белый в свете своих произведений». В этих кратких заметках по-прежнему преобладают аналогии, в том числе с немецкими классиками – опять же Шиллером, а также Гёте и Жан-Полем (И. – П. – Ф. Рихтером). Единичные и разрозненные мысли, зафиксированные Метнером, еще не позволяют очертить контуры общего замысла, однако ясно, что фигура Белого располагалась для ее интерпретатора в самом высоком ценностном регистре:

Шекспир несвободен от варварства; Бугаев несвободен от варварства; Брюсов – скиф, несмотря на всю точеность своей поэзии.

–Существуют в русском языке только две прозы: Пушкина (Брюсов) и Гоголя (Бугаев). Лермонтов – только эпистолярный стиль, т. е. намек на стиль или узаконенное бессилие.

–Соответственно в Германии: Гёте и Рихтер. Шиллер – смесь его стихотворений с кантианством.

–В Бугаеве замечательно то, что он не сочетал, подобно многим иным мистикам-поэтам, как швед Стагнелиус (1793–1823), мистицизм с эротизмом.

–На нас лежит обязанность выяснить себе наше отношение к Богу. Молчанием этого вопроса уже не обойти. (Бугаев).

–20 марта 1906 г. Бугаев сказал мне третьего дня, что в своих последних статьях он срывает синтезы, для чего притворяется, что становится на сторону синтезирующего. Это может себе позволить только гений.

–Подобно Гёте и Ж. П. Рихтеру, Андрей Белый находит приложение и дает место в своем произведении всей свободной наличности своей духовной казны, начиная с мельчайших наблюдений обыденной действительности и кончая высочайшими восхождениями метафизической мысли[48].

К статье (или книге о Бугаеве)Бугаева нельзя сравнивать с его сверстниками. Это не в обиду им будь сказано. Брюсов – поэт, только поэт и больший мастер слова, Иванов – лучший теоретик в высоком смысле этого слова, Блок – более наивно-непосредственный лирик. Но все они, будучи выше в отдельных отношениях, несравненно уступают Бугаеву как цельные явления.

–‹…› Пикантное кантианство бугаевских симфоний и осязательность их фантастики.

Гейне сказал бы: пикантианство Бугаева[49].

Что касается Андрея Белого, то тональность своих взаимоотношений с Метнером в их раннюю пору он запечатлел в стихотворном цикле «Старинный друг», в полном объеме впервые опубликованном в «Золоте в лазури» (1904). Цикл посвящен Метнеру; на долгие годы определение «старинный друг» применительно к нему будет возникать в переписке с Белым, то в своем прямом смысле, то – в моменты конфронтации – в смысле ироническом и даже саркастическом. Белый воспевает мистический союз двух созвучных душ:

Неизбежное расставание («Мы осушили праздничные чаши. // Мы побрели в гроба, сложивши руки») скрашивается томлением по новой встрече со «старинным другом», которая происходит за порогом Вечности:

Еще в пору пребывания Метнера в Нижнем Новгороде Белый, уже пользовавшийся известностью и признанием в кругу московских символистов, способствовал вхождению своего духовного наставника и «старинного друга» в столичную литературную среду. Метнер стал выступать в амплуа музыкального критика в начатом изданием в Москве с января 1906 г. символистском ежемесячном журнале «Золотое Руно» под «вагнерианским» псевдонимом Вольфинг; использовать образ из «Кольца нибелунга» предложил Белый (1 февраля 1906 г. Метнер записал в дневнике: «В № 1 „Золотого Руна“ от 1906 года помещена моя заметка об операх Рахманинова за подписью Вольфинг. Этот псевдоним мне дал Борис Николаевич»[52]). На протяжении четырех лет издания «Золотого Руна» в нем регулярно появлялись статьи и корреспонденции Метнера-Вольфинга на музыкальные темы, позднее составившие основу его книги «Модернизм и музыка».

В 1906 г., по окончании своей цензорской службы, Метнер возвратился в Москву, где его регулярные встречи с Белым возобновились. Выход в отставку и отказ от продолжения дальнейшей карьеры на государственной службе явились следствием глубокого перерождения убеждений главным образом под воздействием бесславной Русско-японской войны и революционных катаклизмов 1905 года. Начинавший свою служебную деятельность в консервативнейших «Московских Ведомостях», Метнер пришел к глубокому разочарованию в правящем режиме и к решительному неприятию и отторжению всех идеологических инстанций, его поддерживавших. Перспективы развития России при сохраняющемся государственном устройстве представляются ему безнадежными: «…в Нижнем виднее обнаженнее вся отчаянность положения и вся глубина нравственного падения нации; что же это такое? Что это за народ, который все терпит и не революционирует. Никакой активности, совсем как и на войне! Внизу варварская земляная неповоротливость, растительная пассивность, а наверху космополитическая дряблая нервная сутолока беспомощной и лишенной творческих сил интеллигенции. Где же Россия? Где??? Самодержавие – черная сотня. Православие – безграмотный и впавший в рамолисмент кронштадтский юродивый»[53]. Этим настроениям Метнера были вполне созвучны идейные установки Белого, разделявшего в 1905–1907 гг. самые радикальные взгляды; для его революционных устремлений этой поры, не имевших четкой общественно-политической определенности, характерно прежде всего неприятие «умеренных» либеральных программ и сочувствие анархическому максимализму.

Тогда на фоне революционных волнений разворачивалась и личная драма Белого, рожденная его неразделенной любовью к Л. Д. Блок и способствовавшая переживанию им глубокого духовного кризиса. «Разбитие „мистерии“ в личной жизни»[54] было одним из проявлений разочарования в прежних мистико-теургических идеалах; крах любовного чувства оборачивался внутренней трагедией вселенского масштаба. «Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, – кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство», – вспоминает Ходасевич[55]. И в этом плане между Белым и Метнером обнаруживается параллель, с тою разницей, что драматическую личную ситуацию, которую Белый выплескивал в общении с близкими и дальними знакомыми, не щадя эмоциональных усилий, Метнер переживал латентно; долгое время о положении дел не знали даже его родители. Речь идет о возникшей в 1904 г. любовной связи между его женой Анной и обожаемым младшим братом Николаем, рождении ею от деверя мертвого ребенка и их последующей фактически семейной жизни. В дневнике Метнер записал, что чувствует себя в буквальном смысле потесненным у рояля своим братом[56]; он безропотно отнесся к сложившемуся положению вещей и в дальнейшем длительное время удовлетворялся ролью спутника, третьего при новой супружеской чете. Вероятно, Эмилий Метнер, с детства подверженный невротическим переживаниям, регулярно страдавший психопатическими недугами, воспринял эту метаморфозу с глубоким ущербом для своего внутреннего состояния. Постоянным для него было осознание незначительности достигнутого им, неосуществленности своего жизненного предназначения, и с годами эти настроения только усугублялись. В исповедальном письме к отцу от 23 ноября (6 декабря) 1908 г. он прямо говорит об «ужасе и безотрадности моей жизни»: «Мой трагический переход длится 25 лет, т. е. с момента поступления в гимназию. Я никого не обвиняю; но я не виноват, что устроен природой не так, чтобы безнаказанно пройти через все мытарства нашей европейской и в особенности русской антикультуры (учебной, нравственной или, вернее, безнравственной, религиозной и государственной). ‹…› Я – смесь активности и пассивности; Бугаев меня определяет, как adagio agitato, а Мельников говорил, что в моем темпераменте есть и сангвинический и флегматический элементы. Эта пассивность, флегма, – все равно – отчасти виновата в том, что я терпел гимназию почти безропотно, ‹…› что я пошел на юрид<ический>, а не на филол<огический> факультет, что я, чувствуя вред редакции, не уходил из нее, что не последовал совету Корещенки и не занялся в 1895 г. музыкой, и во многом, многом другом»[57].

Отягощенный собственными психологическими комплексами и втайне, видимо, глубоко страдавший от своей семейной коллизии, Метнер со всей остротой переживал мучительную личную драму Белого. Воспринимал он ее настолько остро, что, будучи в своем житейском поведении всегда безупречно корректным, решился пренебречь нормами этикета и рискнул вмешаться в чужую интимную сферу. Сохранилось в первоначальном черновом варианте его письмо к Л. Д. Блок, относящееся, видимо, к концу декабря 1907 г. или 1909 г.[58]:

Вам пишет лично незнакомый с Вами, вмешиваясь при этом в дело чрезвычайной интимности. Оправданием этого нетактичного поступка служит сознанная нравственная обязанность не пропустить ничего, чтó могло бы спасти лицо, мне близкое, лицо (это гораздо важнее) бесконечно ценное. Речь идет о Бугаеве. Ваши отношения развивались в то время, когда я жил вне Москвы, и он начал более откровенно говорить мне о них, когда они уже были прерваны. Разумеется, он не сказал, да и не мог сказать мне всего. Я вынес из сообщенного мне такое впечатление, что между Вами и моим другом произошло нечто до крайности сложное и хаотичное, вот почему я всегда далек был от решительных обвинений той или другой стороны; я одинаково скорбел и о нем и о Вас, представленной мне существом необычайным. Годы шли, и мне стало казаться, что все отошло в прошлое. Смущал меня только явный «монотеизм» Бугаева, который он обнаруживал, всякий раз как заходила речь о любви. Поэтому я был очень обрадован, когда Бугаев весною заинтересовался одной очень даровитой и красивой девушкой. Но это увлечение было мимолетно, и неожиданным, хотя и психологически вполне понятным результатом его оказалось полное восстановление его чувства к Вам со всей прежней силой, напряжением и горячностью. Это не каприз и не припадок; с начала лета, т. е. более полугода, Бугаев невыразимо страдает, неустанно и с ожесточением работает, чтобы заглушить боль; но это удается ему все реже и реже и чувствует он себя все хуже и слабее; глядя на него, нельзя не усомниться в победе его над собою; да и что даст ему эта победа: купленная ценою лучших сил, утраченных навсегда. Кроме того, победить не значит искоренить и ничто не служит ручательством новых и новых возвратов чувства. Если бы он был обыкновенным человеком, но только мне близким, я бы сказал: Вы можете спасти его, если захотите. Теперь же я скажу: Вы обязаны это сделать, если считаете его хотя бы наполовину столь ценным явлением, каким его считают многие, в том числе и я.

Я хочу выразить этим, что ради спасения такого человека можно пойти на всё и обман станет святым подвигом. Пусть Ваша душа расколота, пусть Вы любите другого, пусть Вы – «политеистка» и не можете любить только одного, Вы должны найти в себе силу устроить так, чтобы он был счастлив или по крайней мере не столь несчастлив. Подумайте об этом. В середине января я буду в Петербурге. Ответьте мне по адресу. Сообразно с ответом я или возьму Бугаева с собой в Петербург, или не допущу его поездки. Повторяю, все в Ваших руках. [В моих глазах оправдать Ваш отказ возобновить сношение с Бугаевым может только Ваше искреннее мнение о нем как о среднем таланте, не оправдавшем никаких надежд и ныне решительно идущем на убыль]. Жду письма, хотя бы одно слово согласия свидеться с Бугаевым… Итак, быть может, до свидания в Петербурге.

На письме – пояснительная приписка: «Отправлено с изменениями». Каким был окончательный его текст, более или менее жестким и настойчивым, – неизвестно. Л. Д. Блок не вняла увещеваниям Метнера и отказалась от встречи с ним и Белым, хотя признавала в ответном письме: «Да, это я виновата в том, что Б. Н. так теперь мучается ‹…› помочь Б. Н. я не могу. Видеться с ним, опять во имя того общего, что есть у нас – мне еще не хочется, это уже больше, чем незлобивое отношение и чувство своей вины. Такого отношения к Б. Н. у меня еще нет»[59].

Уже отмечалось, что пережитая любовная драма наложила свой отпечаток на весь внутренний строй личности Белого, который в середине 1900-х гг. ощущал слом всех прежних жизненных устоев и верований. Отошли в прошлое юношеские апокалипсические экстазы, развеялись грезы о собственной пророческой, теургической миссии, мистическая литургия «зорь» сменилась погружением в дисгармоническую, трагическую реальность российской жизни. Ощутив исчерпанность для себя прежних ценностей, Белый решительно провозглашает их несостоятельность. В ряду таких разрушительных – по сути саморазрушительных – акций оказывается переоценка культурного значения музыки, которую в пору формирования своих философско-эстетических взглядов (в статье «Формы искусства», 1902) он воспевал, вослед Шопенгауэру, как наивысшее и глубочайшее из искусств, наименее связанное с косными и случайными феноменами действительности и наиболее адекватно отображающее ее потаенную, глубинную сущность. В публиковавшемся в журнале «Весы» авторском цикле Белого «На перевале» (который он подписывал своим настоящим именем) появилась статья «Против музыки». Наиболее сакральное из искусств оборачивается в ней «чарующим дурманом», иллюзией, «бестворческим творчеством»; музыка теперь в сознании Белого – «вампир, высасывающий душу из героя»; она же – пленительный покров над отвергаемой им современной мещанской антикультурой: «Я влекусь к музыке: извращенность некоторых сторон культуры поставила меня, как и всякого, в необходимость искать в музыке глубину. Но я имею силу презирать свой кумир и видеть в нем соблазн ложной, условной культуры. ‹…› Тем, кто ушел в музыку и там растерял свой долг, путь, свою честность, – я хочу крикнуть: „Долой музыку!“»[60] Ниспровергаются священные имена – Бетховен со своим «противоестественным искусством», Вагнер («Если Бетховен обречен на чудовищность, – музыка Вагнера среди чудовищ – чудовище, среди уродов – урод»); заключительный вывод автора: «А если современная симфония неслиянна с жизнью по существу, то праведно только то, что поет народ. И песня прачки над корытом на весах цели и ценности перевесит, конечно, невоплотимые глубины Бетховена и Шумана»[61].

Метнера статья Белого – «несчастная статья бесконечно дорогого мне Бориса Николаевича», как он аттестовал ее в письме к Эллису от 24 июля (6 августа) 1907 г. из Мюнхена[62], – глубоко поразила и оскорбила. Печатный демарш своего друга и, казалось, единомышленника в сфере культурных симпатий и антипатий он воспринял как надругательство над идеалом – над самыми дорогими для него ценностями, к каковым относились и отношения с Белым, базированные, в том числе, и на общих музыкальных переживаниях. Метнер решил возразить на статью в печати, о чем предупредил Белого заранее. В результате в «Золотом Руне» была опубликована очередная статья музыкального критика Вольфинга «Борис Бугаев против музыки» (1907. № 5). Белый охарактеризован в ней с предельным пиететом: «…я затрудняюсь назвать русского автора, который выступил бы впервые на литературную арену в таком полном, блестящем и тяжелом вооружении, как Бугаев», «многогранно культурный и бесконечно тонкий художник», «дерзновеннейший из молодых русских талантов» и т. д.[63] Вместе с тем «резкий и окончательный приговор, вынесенный одной из созидательных сил культуры»[64], вызывает у Метнера развернутую и подробно аргументированную отповедь. В нападках Белого на музыку он видит оборотную сторону ее прежней неумеренной идеализации, основанной на неверной, по мысли критика, отправной точке шопенгауэровской музыкальной эстетики; в выпадах против Вагнера – повторение опыта Ницше, сначала обожествлявшего создателя великих музыкальных драм, а затем ниспровергшего «им самим созданный фантом»[65].

Негативный пафос статьи Белого Метнер объясняет в первую очередь характером духовной эволюции автора – иссяканием теургических чаяний; систему же положений, из которых Белый выстраивает свою отповедь, квалифицирует как несостоятельную и немотивированную: «Против музыки он выступил с речью краткой, но неясной, артистически-слабой и логически плохо аргументированной; от каждой страницы веет, как всегда, жизнью повышенною, но на этот раз повышенность не от обычного у Бугаева избытка столкнувшихся между собою циклов идей, которые он втискивает с великолепною расточительностью нередко в рамки небольшой статьи; тут повышенность просто от нервной раздраженности усталого человека»[66]. В последних приведенных словах – явный намек на перманентный нервный срыв, переживаемый автором, которым Метнер главным образом и объясняет факт появления анализируемой статьи, вобравшей в себя «капризы и перипетии ‹…› болезненного переходного состояния». Тем не менее он считает необходимым методично, пункт за пунктом, опровергать выплеснутые Белым эмоциональные оценки и хлесткие формулировки. «Ведь трудно предположить, – заключает Метнер свою статью о Белом, – чтобы он в преувеличенно резких, неудачных, кричащих, судорожных выражениях ‹…› окончательно определил свое отношение к музыке. Но запальчивое слово рано или поздно обращает свое жало на того, в чьей голове и в чьем сердце оно родилось ‹…› поэтому надо говорить или молчать, дав себе, насколько можно, предварительный отчет в объективной пользе и объективной истинности своих чувств и мыслей»[67].

Сам по себе полемический ответ Метнера не был способен вызвать заметного резонанса в литературной жизни. Однако Белый, в свою очередь, решил объясниться – написал «Письмо в редакцию», в котором признавал, что не смог аргументировать в статье «Против музыки» свою точку зрения с достаточной ясностью, что вынужден был выражать свои взгляды в сжатой форме, которая неизбежно искажает его писательский облик, и т. п. Ответ Метнеру он представил туда же, где появилась статья Вольфинга «Борис Бугаев против музыки», – в журнал, из числа сотрудников которого демонстративно вышел несколькими месяцами ранее, – однако редакция «Золотого Руна» согласилась опубликовать этот текст лишь при условии возвращения его автора в состав сотрудников. Белый оскорбился и выступил с протестом в газете «Столичное Утро» (5 августа 1907 г.), ему ответил владелец «Золотого Руна» Н. П. Рябушинский. Завязалась публичная перепалка, тем более шумная, что она послужила детонатором для обострения конфликта, назревшего между двумя ведущими московскими символистскими журналами – «Весами» и «Золотым Руном»; в результате целая группа «весовских» сотрудников, в том числе В. Брюсов, З. Гиппиус, Д. Мережковский и др., поддержала Белого и отказалась от участия в журнале Рябушинского[68].

Волей-неволей в скандал оказался вовлеченным и Метнер, находившийся тогда за границей, державшийся в стороне от внутрисимволистских междоусобиц и менее всего стремившийся к тому, чтобы его частная полемика с Белым служила аргументом во фракционном противостоянии. Отдельные неосторожные формулировки в публичных «письмах в редакцию» стали поводом для дополнительных разбирательств и напряженной переписки между Белым и Метнером, который в возникшей ситуации оказался настолько щепетильным, что готов был даже отказаться от продолжения своей литературной деятельности. «Я твердо решил, что Вольфинг перестанет существовать или будет оправдан, – писал он Эллису 3 (16) сентября 1907 г. – ‹…› Я так мало ценю свое литераторство, что готов принести его в жертву (это не фраза) моей дружбе с Бугаевым и просто, если Бугаев не оправдает меня, сойду со сцены, т. е. не я, а Вольфинг; я же буду заниматься для заработка переводами, а для собственного удовлетворения каким-нибудь бесконечным исследованием, никому не нужным и не подлежащим к напечатанию»[69]. В результате дополнительных объяснений, эпистолярных и печатных, коллизия благополучно разрешилась, дружба восторжествовала. Конфликтная ситуация, возникшая в отношениях между Белым и Метнером летом 1907 г., однако, послужила своего рода прологом к той драматической конфронтации, которая развернется несколько лет спустя.

Белый отмечает в мемуарах, что после того как Метнер вновь обосновался в Москве (хотя и с многомесячными отлучками в Германию), его отношения с ним вступили в новую, наиболее активную фазу: «Слишком много он значит; в 1907 году – появился опять на моем горизонте он ‹…› мне Метнер как бы заполняет порожнее место в душе; это место недавно еще занимал А. А. Блок»[70].

Если в первые годы общения Белого и Метнера к их дружескому союзу примыкал А. С. Петровский, то во второй половине 1900-х гг. в их ближайшее окружение вошли новые лица. Среди них – Маргарита Кирилловна Морозова, вдова мецената-коллекционера и московского фабриканта М. А. Морозова, учредительница московского Религиозно-философского общества и журнала «Московский Еженедельник»; она же – объект мистической влюбленности Белого в «эпоху зорь» и прообраз «Сказки» из «Симфонии (2-й, драматической)». «Светское» знакомство Белого с Морозовой завязалось в 1905 г., с семейством Метнеров она общалась еще ранее, в течение трех лет брала уроки музыки у Николая Метнера. «Я познакомилась с Метнерами в 1902 году, – вспоминает Морозова, – но сблизились мы только с 1905–1907 года. Сближение наше началось под влиянием Бориса Николаевича Бугаева (Андрея Белого). Бугаевым все Метнеры были очарованы, они считали его и его произведения гениальными. Эмилий Карлович особенно сильно переживал увлечение Андреем Белым, считал его близким себе человеком, своим единомышленником. Виделся он с ним постоянно, говорили они до поздней ночи, вернее до утра. Необыкновенная фантазия Андрея Белого, его поразительная словесная одаренность не могли не поражать и не очаровывать»[71]. В лице Морозовой Метнер обрел близкого друга, способного целительно воздействовать на его внутреннее состояние, и неоднократно благодарил ее за это: «Я бесконечно обязан Вам: Вы и не подозреваете, в сколь опасном психическом состоянии я нахожусь; поэтому не удивляйтесь на мою признательность горячую и назойливую. Я бы хотел для выражения ее занять талант у Андрея Белого (только без вздыбившихся иереев и мантийных муаров)…»[72] (в последних словах – иронический намек на образный строй четвертой «симфонии» «Кубок метелей»); «Никогда никто не был способен так утешать меня, так примирять с самим собою; убежден, что благодаря Вам я помирюсь постепенно со всем ‹…›. Вот почему я так цепляюсь за часы и минуты, проводимые с Вами ‹…›»[73].

В воспоминаниях Белый красочно живописал «трио», образовавшееся тогда между ним, Метнером и Морозовой: «Незабываемы встречи мои „en trois“, когда мы собиралися у Морозовой с Метнером, или когда приезжала Морозова к Метнеру»; «У нас у троих были вечные темы бесед: ритм культуры, культура теперешней музыки: Ницше – Вагнер, Россия, Германия; многое из теперешнего взгляда на генезис нашей культуры вынашивал я в тех беседах ‹…› В общении „en trois“ (Э. К. Метнер, Морозова, я) находил я поддержку»[74]. Серьезные культурологические темы обсуждались вперемежку с шуточными, юмористическими интерлюдиями, пародийными эскападами, веселыми шаржами; все это создавало атмосферу непринужденного дружеского собеседования, из которого возникали ростки значимых общественных и культурных инициатив.

В это время отношения Белого и Метнера переоформились в еще одно «трио»; третьим стал Эллис (Лев Львович Кобылинский), друг и сподвижник Белого с юношеских лет, определивший совместно с ним очертания «аргонавтического» сообщества, один из инициаторов функционировавшего в середине 1900-х гг. литературно-философского кружка под руководством П. И. Астрова; поэт, переводчик и литературный критик, активно проводивший в «Весах» брюсовскую полемическую установку на защиту и утверждение «подлинного» символизма. Неистовый максималист во всех своих пристрастиях и антипатиях, Эллис в широком литературном мире был фигурой малоавторитетной, не пользовались признанием и его поэтические опыты, а резкие полемические выпады в критических статьях вызывали повсеместное раздражение. Метнер, в отличие от многих, сумел распознать в Эллисе исключительно яркую и своеобразную творческую личность, которой лишь следовало создать надлежащие условия для ее самореализации. В письме к Морозовой (4 апреля 1907 г.) он дал Эллису развернутую характеристику: «…он принадлежит к так называемым демоническим натурам: поэтому, когда он одержим (besessen), перед Вами чуть что не гениальный человек; когда же демон покидает его, он просто очень образованный и очень страдающий современный интеллигент, у которого нет настоящего, а есть только вчера и завтра или, вернее, послезавтра. Оригинальность его заключается в том, что из общественника и марксиста он превратился, переживя острейший духовный кризис, в индивидуалиста и эстетика. Бросил подготовку к магистерской диссертации по финансовому праву и начал переводить Данте и Бодлэра. Но не в этом его сила, а тем менее в его самостоятельных поэтических произведениях. Он сам неизмеримо крупнее, нежели его поэтический талант. Ценность его, как литературного деятеля, заключается, помимо его дарований, его темперамента, в основательности и двусторонности его знаний и умственных проникновений. В настоящее время он „препарирует“ Данте совсем так же, как в свое время Маркса. Когда он поймет самого себя, то даст что-н<ибудь> очень интересное в промежуточной области, где эстетика (в широком смысле) соприкасается с политикой (в широком смысле), где намечается разрешение важнейшего для всей культуры вопроса о взаимном отношении личности и государства, индивидуализма и коллективизма, но без тех позорящих достоинство человека компромиссов, из которых не может выйти современное общество. Разбираясь с совершенно недоступною для «декадентских» писателей виртуозностью в вопросах общественных, Кобылинский в то же время способен заглянуть в самую глубь сложнейшего и гениальнейшего индивидуума»[75].

Еще в пору активной деятельности Эллиса в «Весах» в 1907–1909 гг. и в общении с ним у Метнера стала выкристаллизовываться идея нового издательского и журнального начинания, отличного от «декадентских» «Скорпиона» и «Весов». В письме к Эллису из Мюнхена от 14 (27) января 1907 г. он сообщает предлагаемое название задуманного журнала: «Мусагет»[76]; а в письме к нему от 6 (19) марта 1907 г. предупреждает о Белом: «Не сообщайте ему о Мусагете, а то он не выдержит и начнет развивать эту тему во всех гостиных»[77]; в том же письме он выражает надежду на участие Морозовой в реализации замысла: «…есть еще одно препятствие к тому, чтобы взять на себя инициативу издания журнала и переговоры об этом с Марг<аритой> Кир<илловной>: я не верю в свои силы и способности; это может испортить дело с самого начала и это же сулит мне неудачу в переговорах с Марг<аритой> Кир<илловной>, которая, как она сама говорила мне, готова жертвовать только на то, во что сама уверовала и во что, как она видит, веруют те, кто ее побудили к этому ‹…› может быть, и Бор<ис> Ник<олаевич> не откажется теперь затронуть с Марг<аритой> К<ирилловной> эту тему. ‹…› Делайте всё от себя: Вы больше всех одержимы нашей идеей, Вы скорее всех достигнете результатов…»

Судя по всему, деловые переговоры с Морозовой были отложены: маловероятно, что колеблющемуся и сомневающемуся в себе Метнеру удалось подвигнуть «одержимого» Эллиса явиться с ответственным предложением к лично незнакомой ему тогда меценатке. Между тем идея продолжала созревать, хотя долгое время воплощалась лишь в форме разговоров «между членами редакции несуществующего книгоиздательства» (по словам Метнера в письме к Морозовой от 5 февраля 1908 г.)[78]. 2 (15) апреля 1907 г. Метнер изложил в письме к Эллису уже вполне определенный проект: «Я согласен стать одним из… (или, если хотите, главным) редактором Мусагета: 1) с января 1908 г. 2) только 8 месяцев в году: причем один год я буду уезжать в Германию на летний семестр, другой год на зимний (по 4 месяца); 3) для всех технических и коммерческих моментов предприятия должно быть нанято отдельное лицо. ‹…› Что журнал можно (при деньгах) начать уже с 1908 г., в этом я, по-видимому, еще меньше сомневаюсь, нежели Вы. Книгоиздательство под заголовком „Культура“ может, начав функционировать уже теперь, зарекомендовать себя в течение 1907 г. двумя-тремя хорошими книгами (безразлично, оригинальными или переводными) ‹…›. Под знаменем Культуры можно издавать и рассуждения, и стихи, и изящную прозу»[79]. Далее Метнер в подробностях намечал программу деятельности издательства, с преимущественным вниманием к немецким авторам (Гёте, Вагнер, Ницше), к классической поэтике (Аристотель, Гораций), к Данте, Петрарке и т. д.

Ни журнал, ни издательство в намеченные сроки организовать не удалось. Решающую роль тогда, видимо, сыграло отсутствие финансирования (Морозова со своими капиталами осталась в стороне от этого предприятия, хотя в 1910 г. субсидировала новообразованное издательство «Путь», ставшее платформой для авторов, объединенных вокруг московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева; по всей вероятности, последовательно «западнические» установки Метнера казались ей менее привлекательными); сказывались, однако, и иные привходящие обстоятельства: многомесячное пребывание предполагаемого редактора за границей; конфликт, спровоцированный статьей «Против музыки» и разбирательствами с «Золотым Руном»; неподготовленность инициаторов «Мусагета» и «Культуры» к практической издательской деятельности. Главным препятствием для успешного воплощения в жизнь задуманного начинания оказывались все же его программные установки – заведомо элитарные, с приматом «идейного» начала, не рассчитанные на коммерческий успех, во многом утопические. «Вы видите, – писал Метнер Морозовой, – как трудно найти человека, который бескорыстно, не руководимый ни тщеславием, ни корыстолюбием, ни авторским самолюбием, ни, наконец, желанием пропагандировать политические убеждения своей партии, согласился бы содействовать литературному предприятию, единственная цель которого культура, воздвижение статуй (пусть даже идолов) культуры существующей и чужой для облегчения исканий культуры своей и будущей, которая (разумеется, в отдаленном будущем) должна определять социально-политический строй, а не определяться им»[80].

В 1909 г. складывались благоприятные внешние условия для вступления нового участника на литературную арену: заканчивались изданием главные московские символистские журналы – «Весы» и «Золотое Руно», метнеровскому детищу не грозила конкуренция с их стороны в еще малом кругу приверженцев «нового» искусства и религиозно-философской мысли. Ситуация, наконец, определилась летом 1909 г., когда, после несостоявшейся попытки издательского союза с музыкальным деятелем С. А. Кусевицким, Метнер нашел финансовую поддержку в Германии. Ее оказала Хедвиг (Ядвига) Фридрих, с которой у «трио» Метнеров незадолго до того завязались дружеские отношения и которые у Эмилия Метнера переросли в отношения романические. «История эта тянулась целых шесть лет и кончилась разрывом, – свидетельствует Морозова. – Это была девушка лет 25-ти, немка, жившая постоянно в Пильнице (близ Дрездена), довольно красивая, культурная, имевшая большие личные средства. Она мечтала его превратить в немца и перевести на постоянное жительство в Пильниц, но „этого никогда не будет“ – писал мне Эмилий Карлович. А он думал на ней жениться при том условии, чтобы она стала москвичкой. ‹…› Так как Эмилий Карлович всегда мечтал основать культурное издательство в Москве, то она дала ему довольно крупную сумму денег, чтобы начать это дело. Так возникло книгоиздательство „Мусагет“»[81].

«Вы же весь „Мус<аге>т“ завели не ради себя, а ради Белого главным образом – все это знают», – заявлял Эллис в письме к Метнеру от 14 (27) декабря 1913 г.[82] Сам Метнер также неоднократно заявлял, что главной целью организации «Мусагета» для него было предоставление Андрею Белому беспрепятственной возможности публиковать свои сочинения. Во главе всего предприятия был определен триумвират в лице Метнера, Белого и Эллиса[83]; в числе ближайших участников первоначально предполагались московские авторы из их окружения, в том числе из «аргонавтического» сообщества, которое осознавалось как неформальный прообраз нового объединения (А. С. Петровский, М. И. Сизов, Н. П. Киселев, В. О. Нилендер и др.). В августе 1909 г., по достижении принципиальной договоренности о финансировании, было решено начать издательскую деятельность с выпуска журнала. После этого Белый в письмах к Метнеру с энтузиазмом и размахом стал строить грандиозные планы свершений по широкому культурному фронту, явно несоразмерные с открывшимися возможностями. К концу года реальное положение дел прояснилось: средств хватало лишь на скромно поставленное книгоиздательство, а выпуск журнала пришлось отложить до лучших времен. На первых порах перспективы «мусагетского» объединения, однако, вырисовывались как реализация двойной программы деятельности – издательской и журнальной.

13 (26) августа 1909 г. Метнер писал Эллису из Пильница: «Направление журнала (по желанию издателя) должно быть германофильское (в широком неполитическом нефанатическом культурном смысле слова) и отнюдь не враждебное Вагнеру; вот и всё»[84]. Тот же акцент он делал и в позднейшем письме к В. В. Пашуканису (Цюрих, 22 апреля (5 мая) 1915 г.), говоря об идейных установках «мусагетской» группы литераторов: «Независимо от других соображений эта группа или это течение должно было признать примат германской культуры, как несравненно более насыщенной элементами религиозными и философскими, нежели культура романская ‹…›»[85]. Было ли действительно ультимативным требование Фридрих к программе «Мусагета» или в данном случае сам Метнер определял идейно-эстетические нормы и культурные предпочтения, которым должно было следовать новое издательство, – вопрос, не сулящий однозначного ответа. Германофильская составляющая, как показала последующая издательская практика, была доминирующей в тех широких и разнонаправленных культуротворческих усилиях, которым была подчинена деятельность «Мусагета». Германофильство, возведенное в непререкаемую догму, – отличительная черта миросозерцания Метнера, которое было подвержено также сильному влиянию расовых теорий, и прежде всего построений Хаустона Стюарта Чемберлена[86]; его книгу «Арийское миросозерцание» Метнер называл (в письме к Эллису от 2 (15) апреля 1907 г.) на первом месте в перечне тех, которые желательно, в планах будущего издательства, перевести на русский язык, и впоследствии она вышла в свет под маркой «Мусагета». Арийцами (индоарийцами) Чемберлен называет народ, несколько тысячелетий тому назад спустившийся с гор в долины Инда и Ганга, долгое время остававшийся «свободным от всяких посторонних расовых примесей» и заложивший основы древнеиндийской философии – высшей формы познания, доступной только избранным и способствовавшей «рождению европейской духовной царственности»[87]. Чемберлен прослеживает близкое сходство между индоарийцами и германцами (особенно немцами); Бог индоарийцев, познаваемый не через внешний, а через внутренний опыт, «и был в действительности Богом всех истинно религиозных германцев-христиан, во все времена»[88]. В оппозиции индоарийскому аристократическому и индивидуалистическому началу находится, по убеждению Чемберлена, начало семитское, заключающее в себе антикультурный смысл: «…одно только древне-индусское мышление, как и поэзия, осталось свободным от всякого, даже самого отдаленного, соприкосновения с семитическим духом ‹…› мне известно, насколько эта удивительная порода – семит, – распространяющаяся по всему миру и обладающая такою изумительною способностью всё себе ассимилировать – глубоко и внутренно изменяет всё, к чему прикасается»[89].

Ознакомившись с культурологическими мифологемами Чемберлена, Метнер выразил полную солидарность с автором: «Арийское миросозерцание» «высказывает о расе, семитах, арийцах и, в частности, о германцах мнение ‹…› буквально тождественное с моим, основанным на внутреннем чутье и незначительных наблюдениях. Некоторые абзацы – точно мною написаны»[90]. Построения Чемберлена могли только укрепить идейную базу, лежавшую в основе воззрений и оценок Метнера как музыкального критика, со всей отчетливостью сформулированных в статье «Эстрада» (Золотое Руно. 1908. № 11/12; 1909. № 2/3, 5). В ней противопоставлялись «музыкальный германизм», «немецкая музыка великой эпохи» (Бах, Моцарт, Бетховен, Вагнер) «и все, что выросло из нее и не стало ей враждебным у других народов», и «музыкальный юдаизм», который «образовался как уродливое, беспочвенное, однобокое и не чисто-художественное полупромышленное явление», проявляющееся в «эпоху господства эстрадно-рекламного духа» и «расцвета интернационально-еврейской виртуозности»[91]. Первое явление имеет свои великие образцы в прошлом и несет в себе непреходящие культурные ценности, второе торжествует в музыкальной современности, где, по убеждению Метнера, господствует культ исполнительства, «стремление к эффектам, превращение эстрады во внешнее зрелище, угодливое отношение к публике и т. д. и т. д.»[92]

Концепция, обоснованная Метнером в «Эстраде», негативная оценка им «музыкального юдаизма» отражала его общие антисемитские установки, безусловные в культурологическом плане, но в плане житейском не лишенные своеобразия (если учесть хотя бы факт его женитьбы на еврейке Анне Братенши и позднейшей интимной связи с Рахилью Рабинович). Эти же воззрения Метнера оказали определенное воздействие на Андрея Белого в 1908–1909 гг. – в период, когда влияние личности и идейных воззрений «старинного друга» на него было особенно действенным и эффективным. Характерно в этом отношении его стихотворное письмо «Э. К. Метнеру», помещенное в книге стихов «Урна» (1909); насыщенное воспоминаниями о былых встречах («…нескончаемые речи // О несказанно дорогом»[93]), оно исполнено чувства любви и нерасторжимой связи. Под непосредственным влиянием Метнера-Вольфинга была написана статья Белого «Штемпелеванная культура»; в ней он пространно цитирует «Эстраду» и солидаризируется с ней, называет ее автора «нашим лучшим теоретиком музыки»[94]. Прежний тотальный демарш «против музыки» обернулся на сей раз столь же тотальным ниспровержением восторжествовавшей «интернациональной, прогрессивно-коммерческой культуры во всех областях искусства»; губительный для национальной культуры интернационализм насаждается в основном «одной нацией, в устах интернационалистов все чаще слышится привкус замаскированной проповеди самого узкого и арийству чуждого национализма: юдаизма»[95]. И хотя Белый здесь же аттестует евреев как «глубокоталантливый, способный и самобытный народ», говорит о необходимости их правового равноправия, признает бесспорную «отзывчивость евреев к вопросам искусства»[96] и т. д. – все эти оговорки не могли приглушить скандальный эффект, который произвела «Штемпелеванная культура» в литературной среде (достаточно привести хотя бы заглавие фельетона Оскара Норвежского, опубликованного 26 ноября 1909 г. в газете «Раннее Утро»: «Андрей Белый без маски. Первый погром в литературе»). В мемуарах Белый признавал: «Эта заметка моя – неудачна; во-первых: в ней мысль плохо выразил я; во-вторых: если б даже и выразил, то – неверна она; ‹…› и наконец: „маниакальное“ настроение отпечаталось в этой заметке (я вскоре потом понял промах: заметку – не перепечатывал), и – влетело: пребольно! Во-первых: от многих друзей из евреев; и – во-вторых: от сочувствия мысли моей в черносотенном круге; выслушивал горькие истины; и происшествие это меня угнетало ужасно»[97].

Среди тех, кто приветствовал появление «Штемпелеванной культуры», была Анна Рудольфовна Минцлова[98]. Теософка, ученица Р. Штейнера, визионерка и «инспиратриса» Вячеслава Иванова в 1908–1909 гг., она вовлекла Андрея Белого в сферу своих оккультных интересов и «тайновидческих» фантазий, а через него – и других лиц, группировавшихся вокруг зарождавшегося «Мусагета», в том числе и Метнера. Последний, при всем рациональном складе своей личности, также оказался подвластен воздействию флюидов, исходивших от Минцловой[99]. Она в значительной мере способствовала тому, что в объединении литераторов-«мусагетцев» стала с особенной силой звучать мистическая, эзотерическая составляющая; за внешними формами московской книгоиздательской фирмы вырисовывались контуры эзотерического братства, союза «посвященных», наподобие тайного розенкрейцерского сообщества. Образами розенкрейцеров, реальными или вымышленными, было заполнено галлюцинаторное сознание Минцловой, и они стали – во многом ее усилиями – питательной почвой для той мифологии, которая зарождалась в «мусагетской» среде и которая способна была подчинять себе даже при скептическом отношении к «больной, перемученной кем-то, клокочущей женщине» – по позднейшей аттестации Белого, вспоминавшего про «атмосферу упорнейшего напряжения, опасений, надежд, сказок, бредов, в которых „она“ продержала нас год»[100]. Таким образом, уже в первый год, ознаменовавший начало деятельности «Мусагета», в ней были проявлены оккультистские уклоны, которые впоследствии окажутся камнем преткновения на последующем его пути.

Первые издания «Мусагета» появились в 1910 г., среди них – том статей Андрея Белого «Символизм», включавший его работы философско-эстетического характера (в том числе программную статью по теории символизма «Эмблематика смысла») и стиховедческие исследования, заложившие основы современного состояния этой филологической дисциплины. В ряду других действовавших символистских издательских объединений («Скорпион», «Гриф», «Оры») «Мусагет» выделялся преобладающим религиозно-философским, теоретико-эстетическим и культурологическим уклоном, своей ориентацией на узкий круг просвещенных читателей и на утверждение преемственности по отношению к высшим ценностям западноевропейской культуры: «…тут царствовали тени Гёте, Вагнера и немецких мистиков»[101]. С опорой на непререкаемые авторитеты мыслилось исполнение главной задачи объединения – созидание синтетической символистской культуры, сочетающей в себе духовные ценности эстетического, философского и религиозного порядка. Какие-либо злободневные темы, отражающие общественно-политическую ситуацию в стране и мире, задачи переживаемого исторического момента «Мусагетом» отторгались. За годы своей активной деятельности (1910–1916) «Мусагет» выпустил в свет 44 книги, и это было лишь малой частью той широковещательной программы, которая вырисовывалась в первоначальных планах учредителей издательства[102]. Ближайший круг в «Мусагете» составляли московские авторы, преимущественно литературная молодежь из окружения Белого и Эллиса, но с самого начала стали играть значимую роль и петербургские корифеи символизма – Вяч. Иванов и А. Блок.

В журнале «Труды и Дни», выпускавшемся «Мусагетом» с 1912 г., Метнер обосновал общие принципы и установки руководимого им издательства. Цель «мусагетского» содружества – в усилиях, направленных к преодолению культурного кризиса современности, искание путей к новой, органической культуре, творческая деятельность на объективно-идеалистической основе, сочетающая художественный и философский подходы, с опорой на традиции недогматического и духовно-преемственного мышления. Истолковывая избранное название издательства (Мусагет – Аполлон, предводитель муз), Метнер утверждал: «…это имя подчеркивает аполлинизм (вовсе не отрывая его однако от дионисизма) и отмежевывается от эстетства, ибо означает объединение всех видов творчества в согласном служении цели создания культуры»[103]. Последнее, ключевое в идейном базисе «Мусагета» понятие он называет, вслед за Ницше, «единством художественного стиля, охватившим все жизненные проявления народа»; «процесс формования ее движется от интуитивно-предвосхищенного невыразимого знания культурно-должного к реализации этого должного; в этом смысле культура – как бы самоцель, но опять-таки и автономно-целевой характер ее ценен не как таковой, а потому, что только при его наличности и достижима через культуру ‹…› высшая задача человечества»; «…можно определить культуру как естественно проявляющуюся власть художественного и религиозного творчества над жизнью. ‹…› Эта власть культуры над жизнью необходима для роста культуры, как пути»[104]. Универсальные персональные символы культуры, провозглашаемой «Мусагетом», – Гёте, осуществивший грандиозный синтез положительной культуры, и Вагнер – синкретическая личность, соединяющая в своем творчестве поэзию, музыку, мифотворчество и религию. В согласии с этими приоритетами Метнер учредил в «Трудах и Днях» отделы «Goetheana» и «Wagneriana»; позднее к ним добавилась, по инициативе Эллиса, «Danteana».

Два относительно самостоятельных крыла в цельном идейном организме «Мусагета» представляли издательские серии «Орфей» и «Логос». Первая была создана для издания произведений мистической литературы – художественной и философской, главным образом классической переводной (Мейстер Экхарт, Якоб Бёме и др.). Вторая, обладавшая определенной автономией, объединяла вокруг предпринятого «Мусагетом» русского издания «международного ежегодника по философии культуры» «Логос» преимущественно философов-неокантианцев (С. И. Гессен, Ф. А. Степун, Б. В. Яковенко)[105]. Между «западниками» – «логосовцами» и представителями русской религиозной философии, объединившимися вокруг издательства «Путь», «неославянофилами», намечалась последовательная конфронтация, время от времени вспыхивавшая в печатной полемике; в нее оказывался вовлечен и Андрей Белый, попеременно отстаивавший то одну, то другую из противоборствующих сторон.