ПРЕДИСЛОВИЕ

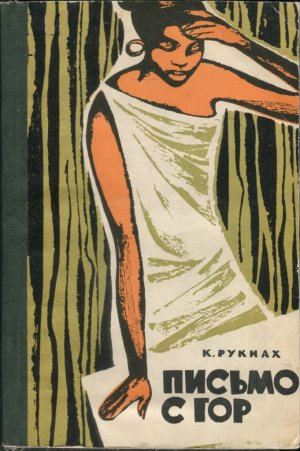

Рукиах Кертапати — известная писательница Индонезии. Она родилась 27 апреля 1921 года в Пурвокерто (Центральная Ява), в этом же городе она много лет работала педагогом. Рассказы, вошедшие в настоящий сборник, также созданы ею в Пурвокерто, в 1952 году они были удостоены премии за лучшие произведения литературы и искусства.

Перу Рукиах принадлежит также сборник рассказов для детей («Материнские рассказы»), стихи для детей и другие произведения. Рукиах — член прогрессивной организации «Общество народной культуры», известной под названием ЛЕКРА. Эта организация объединяет индонезийских писателей, поэтов, художников, артистов, отстаивающих принцип «искусство для народа». Писательница активно сотрудничает в женском журнале «Пламя Картини», руководит редакцией журнала для детей.

Рукиах — писательница-борец. И своей повседневной работой в журналах и своими произведениями Рукиах борется за лучшую жизнь для народа, за счастье и процветание своей страны.

В рассказах сборника «Письмо с гор» описываются события, происходившие в Индонезии в период японской оккупации (1942–1945 гг.), в них говорится о первых годах революции, об образовании Индонезийской республики.

Крушение старого, колониального режима, война за независимость, создание нового государства — все эти события вызывают глубокие изменения в психологии людей, совершают революцию в их умах и сердцах.

Это главная тема рассказов Рукиах. Новое проникает всюду. Если ты видишь, как твои соотечественники борются с оружием в руках за свободу, за лучшую жизнь, трудно оставаться в стороне, трудно даже такой богобоязненной, забитой старой женщине, как мамаша Еса — героиня одноименного рассказа. Мамаша Еса всю свою жизнь прожила в глуши; войны, оккупация, восстания отняли у нее родных и близких. Она не понимает, что происходит в стране, не знает, что такое Ява, президент и кто такие коммунисты, но она мать, она стремится делать людям добро. Мамаша Еса укрывает в своем доме партизан, и голландские каратели жестоко мстят ей, сжигают ее жилище, а потом убивают и ее.

А вот героиня другого рассказа Рукиах — Сити. Ее отца арестовали японские оккупанты, муж ее не хочет служить в качестве «хейхо», то есть военного наемника в японской армии, он вступает в ряды армии Индонезийской республики и уходит сражаться в горы. И Сити, в прошлом малограмотная деревенская девочка, под влиянием больших событий в стране, под влиянием друзей, участвующих в революционной борьбе, постепенно становится сознательным членом общества, она готова пойти на любые жертвы во имя будущего родины, во имя ее независимости.

Тутанг и Ирван, Нурсеван и Исти — очень разные люди, и в революцию они пришли разными путями. Но героев писательницы объединяет нечто общее: пусть их борьба не всегда осознана, но все они стремятся делать добро, борются за лучшую жизнь. И в этой борьбе они обретают чувство национальной гордости, чувство долга перед родиной.

ИНТОЙО

Мамаша Еса

Она жила в небольшой хижине километрах в четырех от деревни Танджунграса. Люди звали ее мамашей Есой, потому что ее старшего сына звали Еса. Ее покойного мужа тоже звали папашей Есой. Но его давно уже нет в живых. Он умер еще тогда, когда по деревне стали ходить слухи, что началась война. Мамаша Еса не понимала, что такое война, она только видела, как цены на рис все поднимались и поднимались и наконец дошли до двух рупий за гантанг[1].

Уже нет в живых и ее старшего сына. Он умер еще раньше отца, тогда, когда здесь начались волнения. Староста говорил, что на Яву пришло много коммунистов. Но мамаша Еса не знала, где этот остров Ява и кто такие коммунисты.

Была у нее дочь Румса. Румса умерла во время японской оккупации. Это время запомнилось мамаше Есе еще и потому, что появились новые деньги.

Румса уже была замужем. Правда, недолго. Через три месяца после свадьбы мужа ее неожиданно вызвал к себе кумичо[2] и отправил в город.

— Поедешь в Себранг, там тебя зачислят в трудовой отряд, — сказал он.

Делать было нечего. «Наверное, пойдет в кули и его пошлют в Дели», — думала мамаша Еса, потому что еще раньше ее брат, когда собирался в Себранг, говорил, что едет наниматься в кули.

Долго, слишком долго пришлось Румсе ждать возвращения мужа!

Уже два раза собрали урожай, а он все не возвращался. А тут еще Румса тяжело заболела малярией. Она часто теряла сознание, в бреду выкрикивала слова: «ромуся[3]… японцы… Дели…»

Несколько раз к больной звали знахаря, но, видно, болезнь была сильнее его заклинаний: Румсе становилось все хуже. Наконец мамаша Еса, хоть она и очень боялась докторов, все же решилась отвезти дочь в больницу в Джатисари. Больше всего она боялась, что ее дочь там будут резать. Однако все ее страхи оказались напрасными. Ножа она даже и не увидела. Господин доктор сказал, что Румсе нужны таблетки хинина. Но в городе их не было, и тогда мамаше Есе посоветовали каждый день приносить больной по три стакана отвара из листьев Джохара[4]. Чтобы лекарство лучше помогало, мамаша Еса решила и сама выпивать по три стакана в день этого отвара. Но хотя ей казалось, что лекарство помогает, дочь прожила немного.

На десятый день Румса перестала метаться, и бредить. Она лежала, спокойно вытянувшись всем своим худым, уже похолодевшим телом. Она умерла, так и не дождавшись мужа. Хорошо еще, что у мамаши Есы была материя (может быть, и не очень красивая, но мамаше Есе она нравилась) для того, чтобы, обернув в нее тело дочери, похоронить ее по мусульманскому обычаю.

По правде говоря, был у мамаши Есы еще один кусок хорошей материи, но Румса сказала, чтобы мать поберегла его на свои похороны. Теперь мамаша Еса осталась одна-одинешенька. В душе была какая-то пустота, не хотелось ни о чем думать, оставалось только ждать своей смерти.

Через некоторое время из города стали приходить всякие новости. Одна из них никак не укладывалась в голове мамаши Есы: говорили, что «теперь японцы изгнаны, мы свободны».

Ден Дарма, руководитель организации Хисбулла[5], говорил, что теперь у нас есть свое государство, свой раджа-президент, что теперь мы свободны.

Мамаша Еса слушала все это и не понимала. В голове был какой-то сумбур. Что это за слово «президент» и как выглядит этот наш новый раджа? Впервые она увидела его портрет на новых деньгах, выпущенных вместо старых. Нет, он не был похож на раджей, каких обычно изображали: на нем не было короны. Он носил простую шапочку, как и все. «Так вот он какой, мусульманский раджа!» — думала мамаша Еса, с гордостью поглаживая его портрет на деньгах.

После этого три раза отпраздновали лебаран[6], все было тихо, и мамаша Еса стала уже успокаиваться.

Но вот снова пришла беда. Как-то она увидела самолет, потом услышала взрывы. Начался бой. Казалось, что такого боя раньше никогда не бывало. Страх снова сковал ее душу.

Вскоре люди стали говорить, что наше государство стало государством Педжаджаран[7]. Этого мамаша Еса не могла понять, ведь на деньгах был по-прежнему портрет того раджи в простой шапочке.

У мамаши Есы голова шла кругом. Почему люди все время хотят чего-то нового? Ей ничего не хотелось, она очень устала, и у нее не было никакого желания ломать голову над новыми словами. И все же на этот раз она задумалась над тем, что означает государство Педжаджаран. Не так давно она слышала, как люди упоминали имя Силиванги[8].

«Может быть, это и есть раджа государства Педжаджаран? — думала она. — Очевидно, деньги снова изменятся, наверно, будет нарисован раджа с короной на голове, как показывают в ваянге[9]. Но зачем возвращаться к тому, что уже прошло?»

Старая женщина устала думать. Однако разговоры соседей не давали покоя. У всех на языке были слова: «Похитили… ПРП…[10] банда…» Она удивлялась, почему вдруг снова стало так неспокойно. Когда же все это утихнет?

Но больше всего мамаша Еса боялась выстрелов и взрывов, которые теперь слышались все чаще. Иногда, правда, ей удавалось побороть свой страх. «А чего мне-то бояться? Я никого не убивала. Ничего плохого не делала. Наоборот, я всегда старалась помочь человеку в беде». Так она успокаивала себя каждый раз, когда начиналась стрельба.

«Очевидно, в этом мире, — думала мамаша Еса, — все смешалось». Она не понимала, кто прав и кто виноват, что плохо, а что хорошо. Себя она не считала виновной, однако чашу несправедливости этого мира ей пришлось выпить до дна.

Вот как это получилось. Однажды рано утром в деревню прибыли три открытые зеленые автомашины. Мамаша Еса заметила, что в машинах голландские солдаты. Правда, там же она увидела двух или трех человек с темной кожей. Две машины остановились поодаль, а одна подошла к самой ее хижине. В каждой машине по восемь солдат. У всех у них были винтовки и еще какое-то незнакомое ей оружие.

Мамаша Еса в это время работала в саду. Она увидела, как соседи побежали по направлению к Чиламая. Вслед им раздавались выстрелы. Точно так трещали фейерверки на празднике у старосты, когда совершался обряд обрезания старшего сына. Вначале мамаша Еса неподвижно стояла среди банановых кустов, потом, как бы опомнившись, спряталась за дерево, чтобы укрыться от пуль. Она знала, что она не виновна ни перед людьми, ни перед богом. Мамаша Еса хорошо помнила слова священника, учителя Румсы, о том, что кто не виновен, тот не пострадает.

Прячась за кустами, мамаша Еса сквозь густую листву наблюдала, что делают солдаты. Но по временам на нее словно находило затмение, она ничего не видела и не понимала. Точно так же было тогда, когда умер муж.

Она видела, как солдаты ходили от машины к дому и от дома к машине.

«Неужели они уже и в дом вошли?» — подумала мамаша Еса. Вскоре она услышала, как начали бить в дверь, потом дверь с треском распахнулась. Из хижины донесся грохот переворачиваемой мебели.

Мамашу Есу охватило отчаяние. Она вспомнила о своих сбережениях, спрятанных в ножке скамейки, и о других дорогих ей вещах. Господи, не допусти, чтобы они нашли их. Хоть это не ахти какое богатство, но ей оно дорого. Кусок материи, припасенный на похороны, три позолоченные брошки — подарок мужа к свадьбе, двадцать пять рупий денег и свидетельство о браке папаши и мамаши Есы.

Она хотела бежать в хижину, чтобы спасти свои сокровища, но ноги словно пристыли к месту. Ничего не понимая, невидящим взглядом смотрела она на свою хижину. Вдруг до ее слуха донеслось потрескивание хвороста. Это подожгли ее хижину. «Горит! Горит!» — одними губами шептала она.

«О господи, за что? За какие грехи? — спрашивала она в отчаянии. — Невиновна я, господи, — повторяла она. — Я всегда помогала людям в беде. Я невиновна. Ведь вот только вчера вечером я опять помогла людям, потерявшим дорогу. Они тоже были с ружьями. Вначале я испугалась, а потом пожалела их. Они показались мне хорошими людьми. Пятеро ночевали в моем доме, а других я проводила к соседям. Накормила их чем бог послал. Среди них самым хорошим был их начальник, которого все звали бапак[11]. А сегодня утром они, когда уходили, дали мне десять рупий, вот эти деньги, они и сейчас у меня в кармане. В чем же моя вина?

Так старалась мамаша Еса убедить бога и себя в своей невиновности. А огонь тем временем, как бы смеясь над ней, весело плясал по стенам хижины.

Языки пламени охватили столбы, побежали по ним вверх, с треском взобрались на крышу; еще минута — и объятая пламенем хижина рухнет. Полные ужаса глаза не отрываясь смотрели на огонь, пожирающий то, что было ее домом.

Мамаша Еса уже ничего не чувствовала. Если бы ее спросили сейчас, о чем она думает, жива ли она вообще, она не смогла бы ответить.

И вдруг раздался взрыв. Взрыв этот как бы разбудил мамашу Есу. Еще не сознавая, что она собирается делать, мамаша Еса поднялась, в страхе оглянулась по сторонам. Но только успела она выпрямиться, как что-то с силой толкнуло ее в грудь. Она покачнулась и замертво упала на землю. Но прежде чем умереть, она еще раз спросила, как бы удивляясь:

— За что, господи?

Женщина упала, а вместе с ней на землю обрушилась и ее хижина, в которой она прожила всю свою жизнь. Теперь некому было даже оплакивать ее тело.

Сейчас люди не признают бога. Но мамаша Еса до самой смерти просила у него защиты.

Солдатка

Красивой ее нельзя было назвать. Но когда она улыбалась своими пунцовыми губами, лицо ее становилось необычайно привлекательным. А больше она ничем не выделялась, это была обыкновенная смуглая деревенская девушка.

Когда девочка появилась на свет, ее назвали Сити. Так ее и теперь зовут, хотя деревенский знахарь не раз советовал матери переменить имя дочке, чтобы, как он говорил, никакие болезни не могли найти ее.

Но родители не послушали знахаря. «А зачем это? Зачем брать другое имя? Может быть, и с этим именем она найдет свое счастье и будет уважаемым человеком?» — ворчала мать, когда, получив небольшую мзду, знахарь покинул дом.

Но вот Сити исполнилось восемь лет, и отец решил отвезти ее учиться в город, в народную женскую школу. Конечно, они были не так богаты, как, например, их сосед Хаджи Шамсудин, дом которого стоит рядом с мечетью. Но отцу Сити случалось работать вместе с господином ведана[12], и хотя он был простой крестьянин, он понимал, что сейчас уже не старое время и что девочке надо учиться.

Отец очень рассердился, когда мать сказала, что Сити нечего делать в школе, пусть лучше ходит по утрам на базар и продает овощи. Родители долго спорили. Наконец, то ли потому, что отец все-таки уговорил мать, а может, это просто судьба улыбнулась девочке, но в один прекрасный день Сити увезли в город, и она поступила в народную женскую школу.

Сити была очень добрая, отзывчивая и послушная девочка. И было у нее еще одно хорошее качество: Сити верила в свои силы. Трудно сказать, в кого она пошла характером: возможно, что отзывчивость и послушание достались ей от матери, ведь отца в деревне считали упрямым, неуживчивым человеком. С соседями он спорил даже по пустякам. Люди долго не могли привыкнуть к нему, а мать Сити все убеждала соседей, что муж ее только кажется таким упрямым и грубым, на самом же деле он очень добрый и чуткий, и в деревне в конце концов признали, что, может, он немного и упрям, но человек он честный, порядочный.

Время пролетело незаметно, и вот уже Сити окончила школу. Мать хотела, чтобы ее дочь, как и ее подруга Ачи, продавала в городе овощи и кофе. Но отец не соглашался, он прямо набросился на мать:

— Что? Ты хочешь послать Сити продавать кофе, как эта Ачи? Подумать только, послать туда деревенскую девчонку! Да она ни города, ни жизни не знает! Девочка закончила школу, а ты ее на базар посылаешь! Ведь если ее сейчас послать продавать кофе, знаешь, чем это может кончиться?! Нет, Сити хорошая, умная девушка, и не для того мы ее растили, чтобы она торговала на базаре.

Потом он обернулся к Сити и ласково сказал:

— Завтра, Ти, поедешь со мной в город.

И быстро вышел, Сити даже ответить ничего не успела.

Когда отец сердился, мать уже не спорила с ним. Она по опыту знала, что ей переубедить мужа не удастся. А тут она и сама понимала, что муж говорит правду. Сити жалела мать, но в душе она была на стороне отца. Она с детства привыкла верить его словам.

Однажды, когда она была еще совсем маленькой, Сити спросила у матери, как нужно вести себя, если к тебе обращается взрослый человек, которого нужно уважать. «Надо, доченька, отвечать ему робко, со страхом, глаза нужно опустить вниз», — ответила мать. А отец вышел тогда из кухни и говорит: «Никогда не делай этого, дочка. Твоя мать всю жизнь прожила в деревне и многого не знает. Если тебя спрашивают или обращаются к тебе, смотри прямо в лицо этому человеку, не бойся. К чему опускать глаза вниз?»

Сити запомнился этот разговор. Через два дня в школе учитель объяснял правила вежливости. И от него Сити услышала то же, что сказал отец. Мать была неправа, когда учила опускать глаза.

И сейчас, когда отец с матерью спорили, нужно ли ей продавать овощи, Сита сразу же приняла сторону отца.

На другой день они направились на базар. Сити спросила отца, почему он взял ее с собой.

— Сейчас сама увидишь, дочка, — ответил он. — Вчера я продал овощи с южного участка и получил много денег. Тебя в школе учили шить, верно? Вот на эти деньги мы купим дешевого полотна, и ты будешь шить для наших соседей, поняла?

Глаза Сити засияли.

— Какой же ты у меня молодец, папа! — воскликнула она. — Шить, конечно, лучше, чем продавать кофе на базаре.

Прошли две недели. Сита уже продала те вещи, которые сшила, а заказы все поступали и поступали. Шила она хорошо, не так, как деревенские портные, которые делали все на глазок и очень редко впору.

Так Сити стала портнихой. Она не только шила, она учила соседок одеваться со вкусом. И женщины охотно прислушивались к ее советам.

Теперь, отправляясь в город, они уже не надевали слишком короткий каин[13] или кебайю[14] с узкими длинными полами спереди. Их дочери уже редко щеголяли в ярко-красных жакетах, желтых каинах, цвета летнего неба перед заходом солнца, и темно-зеленых туфлях. Они уже не выставляли напоказ этикетку с торговой маркой на новой юбке.

Так Сити работала больше года. Отец ее все трудился на своей земле, выращивал овощи, а мать хлопотала по дому. Занятые своими заботами, они мало интересовались тем, что происходит в стране. А когда вокруг стали говорить, что на смену голландцам пришли японцы, отец только поморщился. Он все повторял, что это его не касается, и ему, дескать, не понять того, что там пишут в газетах.

— Зачем нам помогать японцам или голландцам, лишь бы овощи родились на земле, ведь тогда можно будет без нужды прожить до самой смерти, — говорил он.

Однако папаша Сити не смог долго скрывать свой участок с овощами от японского глаза. Сити тоже уже не могла спокойно заниматься своим шитьем. Она видела, что в стране творится что-то неладное. Но матушка Сити почувствовала это раньше всех. Цены на рис росли на базаре с каждым днем, и она все спрашивала себя: когда же они наконец перестанут расти?

И вот Сити пришлось бросить шитье, потому что в городе уже, никто больше не продавал дешевого полотна. Но заказов не убавилось. Люди приносили ей свою старую одежду: то надо что-нибудь укоротить, то подшить, то заштопать. Но вскоре и это стало трудно делать: не было ниток.

Теперь оккупация сказывалась во всем, от нее нельзя было спрятаться.

Дошла очередь и до папаши Сити. И ему пришлось столкнуться с оккупационными властями. В деревне уже никто не сажал овощи, потому что японцы приказали сеять клещевину.

— Кому нужна эта клещевина? — возмущался папаша Сити. — Если мы все будем выращивать и продавать клещевину, то у кого мы будем покупать рис?

Мамаша Сити плакала, просила мужа не упрямиться, не сажать больше овощей на участке. Сити тоже, пыталась разъяснить это отцу, рассказывала, к чему призывают сейчас газеты. Однако газетная пропаганда увлекала только молодежь, а папаша Сити был уже пожилым человеком и очень недоверчиво относился ко всему новому.

Вскоре папаше Сити снова предложили сеять клещевину, но он опять отказался. И на этот раз все обошлось благополучно. Отказался в третий и четвертый раз и опять легко отделался — был только неприятный разговор с кумичо деревни.

Папаша Сити все упрямился, и вот однажды рано утром к дому подкатила открытая машина. Отца схватили, посадили в машину и увезли. Даже переодеться не дали. Машина скрылась из глаз, а мать как подкошенная упала на землю.

Папаше Сити все же не удалось отгородиться от действительности. Но он и теперь, вероятно, не понимал, почему же новую власть так беспокоил его огород с овощами.

На следующий день Сити пошла в город, надеясь узнать что-нибудь об отце. Три недели подряд каждый день ходила она в город, но так ничего и не добилась.

А дома она утешала мать, старалась подбодрить ее. Но у Сити и у самой душа разрывалась на части, когда она думала об отце. Отец был для нее лучшим другом, он говорил, что Сити должна верить в свои силы. Он никогда не учился в духовной школе и не мог читать на память изречений из корана, но он часто разговаривал с ней о религии, и от отца Сити впервые узнала о боге.

Прошел месяц с того дня, как арестовали отца, и вот в деревне появился молодой человек по имени Хашим. Соседи говорили, что родом он из Гарута, но бежал оттуда, потому что его преследовала японская полиция, и теперь будет жить в нашей деревне.

Хашим был общительный и добрый, и он очень скоро сошелся с жителями деревни. Хашим часто бывал в городе. Говорили, что он будет работать там в какой-то газете, так как в Гаруте он тоже работал в издательстве.

Скоро в деревне заметили, что Хашим стал заглядываться на Сити. Сначала он только раз в день проходил мимо ее дома, потом эти прогулки участились, и наконец он стал постоянным гостем в доме Сити.

У девушки замирало сердце, когда она видела Хашима. Сити улыбалась ему, расспрашивала о городских новостях.

Хашим охотно рассказывал. Чаще всего он говорил о статьях в газете, о книгах, о войне. Многое было непонятно Сити, о многом она слышала впервые. От Хашима она узнала о движении за ликвидацию неграмотности. Это ее заинтересовало.

— Я тоже хочу обучать соседей грамоте, Шим, — несмело сказала она.

— В самом деле? — обрадовался Хашим. — Это же здорово! Карандаши, ручки и чернила я вам достану. Тетради пусть они тоже не покупают, у меня дома много бумаги. Завтра я все принесу.

Через неделю Сити начала занятия. Но учеников было немного, да и занятия проводились нерегулярно: соседи не всегда могли выбрать время. И Сити приходилось считаться с этим.

Девушка понемногу стала забывать свое горе. И мамаша Сити уже не сторонилась соседей, часто сама заговаривала с ними, иногда даже смеялась. Она видела, что Хашим очень хороший человек и может быть хорошим мужем для ее дочери. Прошло три месяца, и вот они стали жить втроем. Хашим стал ее зятем.

Но Хашим и Сити недолго прожили в деревне.

— Ти, — сказал Хашим однажды, — давай переедем в город, уж очень далеко мне отсюда на работу ездить.

Сита не возражала. Мать тоже согласилась. Вскоре они купили домик в городе, и все втроем переехали туда.

В городе у Хашима было много знакомых, и дом его всегда был полон гостей. Сити встречала всех приветливой улыбкой, хотя иногда и уставала от такого количества посетителей.

А гости приходили разные. Были и старые и молодые, были словоохотливые и молчуны, одни любили петь, а другие, войдя в дом, брали книгу и читали ее целый день. Один из друзей Хашима, худой, сутуловатый мужчина, особенно запомнился Сити. Пиджак на нем болтался, как на колу, и был весь в пятнах. Красная, зеленая, голубая краска была на этом пиджаке. А его ботинки уж и вовсе ни на что не были похожи. И еще Сити никогда не видела у мужчин таких длинных волос — все ее знакомые проходили военное обучение и поэтому были коротко острижены.

А однажды он пришел к ним и попросил накормить его.

— Какой он странный, — сказала тогда Сити мужу. — Я боюсь его, он как будто пьяный.

Хашим улыбнулся.

— Это мой друг, художник, — прошептал он. — Мы зовем его Сениман, то есть работник искусств. И знаешь, ему это нравится. Он думает, что если люди его так называют, значит, они считают его настоящим художником.

Но Сити не удовлетворил такой ответ. Она спрашивала не о том, что означает слово «сениман», так как из книг мужа она уже немного знала об этом. Сити хотела знать, почему он не такой, как все, так странно одет и ведет себя так вызывающе. Обо всем этом Сити хотела еще раз спросить мужа, но передумала. Только теперь на ее лице не было приветливой улыбки, когда она подавала кушать этому странному гостю. Иногда она думала: «Как хорошо, что Хашим не художник».

Матушка Сити постепенно тоже привыкала к городской жизни и уже не робела перед друзьями Хашима, как в первое время.

Хашим поздно ложился спать. Иногда ночь напролет он сидел за столом и писал при свете лампы или читал какие-то толстые книги. Хашим теперь был корреспондентом нескольких журналов и газет, выходивших в других городах.

Сити обычно тоже не спала. Она садилась на ветхий деревянный стул рядом с мужем и чинила одежду. Она очень любила мужа и жалела его. Иногда Сити вспоминала свою прошлую жизнь в деревне и улыбалась. Там газету она видела только тогда, когда соседи заворачивали в нее шитье, а о журналах и книгах даже не мечтала. А здесь, в городе, Сити все время читает журналы, читает статьи своего мужа. Чаще всего Хашим пишет о войне. Он призывает людей изучать военное дело. «Нужно бороться за нашу родину, защищать ее с оружием в руках, — писал Хашим в одной своей статье. — Нужно идти на любые жертвы».

Вначале Сити не понимала этого. О войне она слышала только в сказках, которые ей рассказывала мать. Сити тогда была еще совсем маленькой. Там в сказках войну обычно вели цари, когда похищали красавиц. Однако и там, в тех войнах, тяжелее всего было народу, простым людям, таким, как Сити. Сити с ужасом думала о войне, ведь война — это значит убийства, насилие, горе.

И поэтому она никак не могла понять мужа, не понимала его статей, не понимала, почему он хочет учиться в военном училище.

— Нет, Шим, не сейчас. Я не хочу, чтобы ты учился убивать, — повторяла она.

Но Хашим, видно, надеялся уговорить ее. Теперь вечерами он подолгу беседовал с женой. Он говорил ей о войне, которая может разгореться, о том, на какие жертвы идут люди во имя будущего родины, и о том, как нужны, как необходимы эти жертвы.

Хашим хотел, чтобы его слова о родине и о войне дошли до сердца Сити. Беседы эти велись довольно часто, и многое для Сити становилось ясным. Так Мультатули[15] некогда раскрыл глаза индонезийцам, чтобы они увидели наконец свою Индонезию.

Засыпая, Сити часто вспоминала Слова мужа: «Нужно идти на жертвы». Но я уже потеряла отца, разве этого мало? Нет, я больше не хочу. Я не хочу, чтобы ты, Хашим, стал солдатом, чтобы ты убивал людей.

Сити готовилась стать матерью.

— Шим, — как-то сказала она, — я разрешу тебе поступить в училище после того, как у нас родится ребенок.

Хашим широко улыбнулся и нежно погладил жену по волосам. В тот вечер он читал до двух часов ночи. Он готовился теперь поступать в военное училище.

«Во имя светлого будущего» — как часто он повторял это! Но Сити, однако, больше задумывалась над тем, что происходит сегодня. Люди стали какие-то угрюмые, молчаливые, их ничто не трогает, горе ли, радость ли — им все безразлично. Хашим говорил, что у их страны прекрасное будущее, но сейчас Индонезия как будто приготовилась к смерти. И еще Хашим все время говорит: «Нужно идти на жертвы».

Сити так долго думала надо всем этим, что у нее даже голова заболела.

А раньше, в деревне, когда Сити занималась шитьем, а отец выращивал свои овощи на огороде, их как будто занавес отделял от всего, что происходило в стране. Ни она, ни ее отец никогда не думали о политике.

Сити потеряла отца, но теперь рядом с ней был другой человек — Хашим, и она снова чувствовала себя ребенком, который только начал знакомиться с миром. Она как будто впервые взглянула на мир. Как много ей еще предстоит увидеть, понять, пережить. Она увидит, как распускаются, цветут и увядают цветы; как появляются на деревьях листочки и как они потом желтеют и опадают; она увидит величественные, красивые здания и убогие, полуразвалившиеся хижины, она узнает и простых людей и великих государственных деятелей.

Жизнь менялась прямо на ее глазах. Раньше все было тихо, спокойно, как в каком-то полусне, потом наступило пробуждение. И вот наконец все пришло в движение, начались такие события, что даже человеческая жизнь потеряла всякую цену. С помощью Хашима она могла теперь реально оценивать события, и она видела, как тяжело сейчас приходится людям. Сити понимала, что муж из сил выбивается, стремясь хоть немного облегчить участь людей, спасти их от голода. Ей было очень жалко мужа, и однажды она сказала ему:

— Шим, ведь таких, как ты, единицы, разве вы можете спасти всех, всю страну? Пусть люди сами ищут выход, бог поможет им.

Хашим нахмурился.

— Ти, немногие сейчас верят в бога. Есть даже такие, которые не только наступят на горло своему ближнему, но с удовольствием растопчут миллионы людей. Они уже сами себе богами кажутся. Ты посмотри, что делается у нас в стране, — все стало вверх дном. А бог твой смотрит на все это сверху и молчит. Ти, только мы, передовые люди, можем и должны восстановить справедливость.

Хашим теперь редко смеялся, становился все молчаливее. Он много читал. Его, видно, мучило что-то, и он старался отвлечься. Сити вечерами сидела рядом с ним и шила распашонки для будущего ребенка.

Как раз за неделю до провозглашения республики она родила девочку с маленькими пухлыми губками и таким же, как у Хашима, высоким лбом.

В этот день Хашим был снова весел, Сити устало улыбалась, а мамаша Сити даже всплакнула от радости. У всех у них как будто что-то отлегло от сердца, родилась новая любовь, любовь к этому крошечному человечку, лежащему на матраце.

А через неделю наступил исторический день — день провозглашения независимости. Все радовались. И больше всех Хашим. В этот день он вернулся домой поздно ночью.

— Ти, сегодня свершилось то, о чем мы мечтали, — сказал он.

Сити посмотрела на мужа. На его глазах блестели слезы радости, они как бы смыли следы всех невзгод, которые пришлось пережить Сити и ее мужу за последнее время. Сити взяла на руки дочь и сказала:

— Шим, помнишь наш разговор? Видно, бог не забыл нас, и вот мы снова свободные люди.

Хашим стал опять жизнерадостным, общительным. В их доме опять было много друзей. А вечерами они с Сити, как в прежние времена, подолгу беседовали.

Прошло еще немного времени, и Хашим вступил в армию и был назначен командиром. Он стал хорошим, настоящим воином. И дело не в том, что он всегда был опрятно одет, коротко пострижен и лицо его светилось радостью, — это был сознательный боец новой армии.

— Теперь я могу тебя отпустить, теперь у меня есть Хасти, — говорила с улыбкой Сити, когда Хашим, отправляясь на учения, целовал дочь и гладил жену по волосам.

Прошло два года, и в жизни Сити опять начались перемены.

— Ти, — сказал Хашим однажды утром, — возможно, сегодня я не вернусь домой. Но ты не беспокойся за меня. Помнишь, мы с тобой говорили: «Нужно идти на жертвы». Он поцеловал Хасти, погладил Сити по волосам и вышел.

Матушка Сити очень расстроилась, когда узнала, что Хашим уходит. Сити старалась успокоить мать, хотя сама очень тревожилась за мужа.

А через неделю в город пришли голландские солдаты. От Хашима не было никаких известий. Так они и жили втроем: Сити, мать и Хасти. Кругом — страдания, кровь, слезы. Первое время Сити просто места себе не находила. Но она все-таки сумела взять себя в руки. «Ничего, — повторяла она, — все будет хорошо, ведь без жертв нельзя».

Проходили месяцы, а Хашим все не появлялся, и однажды Сити сказала матери: «Мама, нам надо как-то зарабатывать на жизнь. Давай я снова займусь шитьем, как раньше».

Мать молча согласилась.

«Тяжело ей будет, — думала она. — И почему люди не могут жить спокойно и тихо? Вот хотя бы Хашим, где он теперь? Наверное, ушел в горы вместе со своими друзьями?.. И зачем им мучить себя? Оставались бы здесь и жили бы не хуже, чем раньше. Да, все в мире перевернулось, ничего не поймешь».

Но дочери она об этом не говорила — Сити стала в последнее время такой раздражительной, сердилась по пустякам. Иногда вдруг нахмурится, как, бывало, отец, голос дрожит, сама чуть не плачет. «Да вы, старики, ничего не понимаете!» Потом еще что-то говорит и все время повторяет слова «жертва», «принести в жертву». В такие минуты мамаша Сити обычно молчала. Слово «жертва», которое она так часто слышала от Хашима и его друзей, было ей непонятно. Правда, деревенский священнослужитель в проповедях тоже говорил о какой-то жертве, он рассказывал, как пророк Ибрагим хотел убить сына, чтобы принести его в жертву богу. Но почему это слово так часто повторяют Хашим и Сити, она не понимала.

По вечерам, за шитьем, Сити вспоминала Хашима.

«А ведь он не знает, что я снова стала шить», — думала она и смотрела на Хасти. Девочка улыбалась во сне.

«Бедняжка, — вздыхала она, — как долго ты не видела отца».

Но вот в городе стали говорить, что возвращается армия[16]. Даже в газете было напечатано. Сити сначала обрадовалась, но скоро стала тревожиться: «А вдруг Хашим не вернется? Где он теперь?»

В тот день, когда Сити прочла об этом известии в газете, она уже ничего не могла делать. Она отложила шитье и до позднего вечера все читала и перечитывала ту заметку, где говорилось о возвращении армии. Хашим снова будет дома. Вот его коричневый письменный стол, за которым он работал, аккуратно сложенные книги, а рядом стул — Сити обычно сидела на нем и шила.

Хасти спокойно спала. Щечки ее раскраснелись — набегалась и накричалась за день.

И вот однажды, примерно через неделю после того, как в газетах появилось это сообщение, к Сити пришел какой-то старик. Он долго кашлял, а потом сказал:

— Через два дня армия уходит. Но перед уходом они все соберутся за городом, за старым железнодорожным мостом, недалеко отсюда. Все родные и знакомые могут повидаться с ними, а на следующий день они уйдут. — Он замолчал, чтобы отдышаться.

— Через два дня? — переспросила Сити. — Папаша, а вы не слышали, есть среди них человек по имени Хашим? Он с ними, да?

— Кто знает, — ответил старик устало. — Хашимов много. Сходи узнай. — Он опять закашлялся. Потом попрощался и вышел.

Сити бросилась к матери.

— Мама, Хашим жив! Через два дня мы можем встретиться с ним за городом, а потом он с товарищами уйдет в Джокьякарту. Ты пойдешь с нами?

Сити открыла платяной шкаф, стала собирать одежду Хашима — и ту, что он носил раньше, и ту, что она сшила потом, когда Хашим был в армии.

Мамаша Сити, взволнованная, подошла к дочери.

— Куда он пойдет, Ти? В Джокьякарту? Зачем? А разве домой он не хочет вернуться?

Сити молча складывала вещи, она как будто не слышала ее.

— Это его дело, мне бы только его увидеть, а он лучше нас знает, как поступать, — наконец ответила Сити.

— Все в мире перевернулось, ничего не понимаю, — прошептала матушка Сити.

С этого дня Сити потеряла покой. Она все перекладывала одежду Хашима, и от нее можно было только слышать: «Хашим, Хашим…» Сити пыталась представить себе мужа. Какой он теперь? Наверно, весь обросший, изможденный, в грязном, выгоревшем на солнце пиджаке. И тут же гнала от себя эти мысли. «Нет, Хашим волевой человек, и он терпеть не может никакой грязи».

Но вот прошло два дня. Сити взяла Хасти на руки и направилась к железнодорожному мосту. Мать нажарила большую кастрюлю бобов, отдала Сити, но сама с ней не пошла. «Сердце у меня слабое, доченька, — сказала она, — боюсь, не дойду».

Когда Сити вышла на улицу, ей навстречу попалась женщина. Она показалась Сити знакомой. Да, это была Армила, ее бывшая подруга. Армила держала под руку какого-то смуглого мужчину с толстыми губами. Одет он был в форму цвета хаки. Сити стало не по себе.

«Да, эта женщина быстро устроилась, жаль только мужа, он там, вместе с Хашимом».

Армила, поравнявшись с Сити, опустила глаза.

Через полчаса Сити была уже за мостом. Хашима она сразу увидела. Оба долго ничего не могли сказать.

Хашим взял Хасти на руки. Он был все такой же сильный, бодрый, и пиджак на нем был чистый, только волосы отросли, стали длинные.

Сити не отрываясь смотрела на мужа, в глазах ее стояли слезы.

— Почему от тебя не было ничего все это время, Хашим? — спросила она наконец.

— А зачем, Ти? — ответил он с улыбкой. — Я не хотел, чтобы ты из-за меня беспокоилась! У тебя и так много хлопот. По вечерам я все время думал о тебе: не заболела ли, не случилось ли чего.

Сити улыбнулась сквозь слезы.

— Нет, я здорова, как видишь.

Хашим посмотрел куда-то в сторону и спросил:

— А на что вы жили все это время, Ти?

— Я снова стала шить, как тогда, когда только что окончила школу… А Хасти выросла, правда? Посмотри, какие у нее пухлые щечки. А ты-то как, Шим? Может, тебе нужно чего? Я вот принесла кое-что из одежды. А твой письменный стол все там же стоит, на старом месте. И книги на нем лежат. А вот остальную мебель мы сожгли, — говорила она и улыбалась. Так могла улыбаться одна Сити.

Хашим ничего не ответил, только на глазах его блеснули слезы. Он стал что-то рассказывать Хасти.

Сити огляделась, кругом были друзья Хашима, многих она хорошо знала. Она увидела Барну — мужа Армилы, он сидел под деревом вместе с матерью и братьями и ел бананы. Барна сильно похудел, осунулся. Сити вспомнила Армилу и отвернулась.

Но вот три часа, отведенные на свидание, кончились, Хашим поцеловал Хасти, погладил по голове жену, и Сити пошла обратно.

Хашим долго глядел ей вслед. Небо на горизонте светилось всеми цветами радуги.

До Хашима донесся плач Хасти. У него защемило сердце.

В эту ночь Сити не спалось. Как только забрезжил рассвет, она встала, открыла окно. На улице еще никого не было. Кругом тихо. Сити задумалась. Ей вдруг вспомнилась вся ее жизнь. Сколько событий за эти последние годы!

Вот забирают и увозят на машине отца. Усталое, испуганное лицо матери. Потом родилась Хасти, вот она улыбается своими розовыми губками. Хашим говорит: «Надо идти на жертвы». А вот Армила под руку с толстогубым мужчиной, одетым в хаки, Варна, худой, понурый, ест бананы под деревом, и вот снова Хашим, он держит на руках Хасти и смотрит куда-то далеко-далеко.

«Но ведь еще ничего не кончилось! Жизнь продолжается!» — подумала Сити и снова посмотрела на спящую Хасти. Около ее кроватки все еще горела лампа.

Два близких человека

I

До сих пор не могу понять, почему я вышла замуж за Тутанга. Я всегда считала его никчемным человеком. Как-то я даже назвала его пустоцветом, а в другой раз сказала ему, что он учится только для того, чтобы получить диплом.

Тутанга мои насмешки, наверное, обижали, но я тогда не задумывалась над этим, может быть, просто потому, что в то время я любила человека, который был прямой противоположностью Тутанга. Звали его Ирван.

И вот Ирвана уже нет в живых. Ирван погиб. Как и многие другие юноши, о которых сейчас пишут рассказы и слагают стихи, Ирван отдал жизнь в борьбе за революцию. Но у нас было не совсем так, как пишут сейчас в книгах. Ирван не был офицером Национальной армии Индонезии, а я не была медсестрой Индонезийского Красного Креста, не была одной из тех девушек, которые пошли на передовую, а потом на поле боя оплакивали своих любимых, павших в бою.

Я думаю сейчас обо всем этом, и мне кажется, будто в жизни моей были только эти два человека: Ирван — мой возлюбленный и Тутанг — мой муж.

Когда они оба были еще студентами института права, я уже преподавала в Таман Сисва. Мой покойный отец очень хотел, чтобы я стала учительницей. И в то время я много читала, много работала над собой. Кроме того, я писала статьи, стараясь и этим внести свой вклад в просвещение народа.

Вот тогда-то я и познакомилась с Ирваном. Мы стали часто встречаться, и вскоре я услышала от него слова: «Ати, любимая моя!»

Ирван был человек беспокойный, ищущий, он любил жизнь и умел ценить ее. И это его жизнелюбие, жажда деятельности особенно проявились во время японской оккупации. Когда пришли японцы, Ирван был вынужден оставить институт, но он не пал духом. Он быстро нашел себе новое дело и вскоре уже был руководителем одной из политических организаций. Мне с ним было очень хорошо. Он поверял мне все свои мысли, я жила его интересами, читала те книги, которыми увлекался он, хотя у меня и самой работы было очень много.

— Ати, дорогая моя, — как-то сказал он, — когда ты рядом, кажется, я все могу сделать. Согласна ты и дальше идти вместе со мной?

Он сказал мне об этом всего несколько лет назад. Как сейчас помню, в тот день я закончила редактировать его речь — он должен был выступать на одном тайном собрании. Ирван был не особенно силен в языке, и мне приходилось стилистически обрабатывать то, что он писал. Часто, выступая перед товарищами, он смущался и краснел, если замечал, что его неправильные обороты речи вызывают у меня улыбку.

II

Однажды к нам в дом пришел Тутанг. Ему как будто было не по себе в тот вечер, и выглядел он очень усталым. Правда, рубашка его небесного цвета была хорошо отглажена, а волосы гладко зачесаны. Что и говорить, Тутанг всегда был безупречно одет, подтянут, да и времени свободного у него теперь было больше чем достаточно. Ведь после того, как закрыли институт, он нигде не работал, сидел дома и перелистывал старые учебники.

— Ты не пойдешь на собрание, Ати? — спросил он и, не дожидаясь ответа, направился в мой кабинет.

На столе лежала моя еще не оконченная статья. Тутанг остановился около стола и пробежал глазами несколько абзацев. Я молчала, понимая, что объяснять что-либо бесполезно. Он заинтересовался и стал читать дальше. Вдруг лицо его исказила злоба, он бросил рукопись и опустился на стул. Я стала приводить в порядок рассыпавшиеся по столу листы рукописи, ведь Ирван должен был завтра перепечатать ее на машинке.

— Ты пишешь тут о никчемном человеке. Это ты меня имеешь в виду, да? — спросил он, немного успокоившись. — А знаешь, Ати, мне больше нравится естественная пассивность, чем такая деятельность. Ты говорила, что все, к чему я стремлюсь, — это получить диплом, но ты же не знаешь, что я собираюсь делать после того, как достигну этой своей цели. Ты думаешь, что я снова вернусь к тому, с чего начал, опять засяду за учебники? Нет, Ати, хоть ты и называешь меня никчемным человеком, но я еще до этого не дошел. Это я тебе говорю совершенно откровенно. Я просто хочу быть самим собой, не хочу играть чужую роль.

— По-твоему выходит, что Ирван играет чужую роль? — прервала я его.

Тутанг улыбнулся и с усмешкой сказал:

— Я просто высказываю свое мнение, я никого не обвиняю и не осуждаю. И сейчас я говорю вообще, безотносительно к Ирвану или к тебе. А если ты хочешь знать мое мнение об Ирване — пожалуйста, я могу сказать. Ирван — деловой, энергичный человек с широким кругозором.

Тут вошла моя мать, и разговор наш был прерван. Мать повела Тутанга в гостиную, стала расспрашивать его о семейных делах. Она очень любила Тутанга, баловала его, как ребенка, и во всех спорах неизменно становилась на его сторону. Нас с Ирваном это часто смешило. Может быть, Тутанг покорил ее сердце тем, что никогда не возражал ей, был всегда опрятно одет?.. К тому же он был из состоятельной, интеллигентной семьи.

До того как я подружилась с Ирваном, мать всегда говорила мне: «Тутанг самый лучший из всех мужчин». Однажды я рассказала Ирвану о том, как мать расхваливает Тутанга. И нам это тогда вдруг показалось таким смешным… До сих пор не могу понять, чему мы так смеялись.

III

Вечером я снова села за работу — нужно было закончить статью. Конечно, в ней говорилось и о Тутанге. Однако я не собиралась писать только о нем.

Я вновь и вновь вспоминала слова Тутанга, вспоминала его насмешливую улыбку, и я не могла продолжать. Кого он имел в виду, когда говорил о людях, играющих чужую роль? Может быть, меня? Или Ирвана? Но ведь он прямо сказал, что не имеет в виду ни меня, ни Ирвана. А если он все-таки имел в виду Ирвана?..

Он говорит, что хочет быть самим собой. Ну а Ирван? Ведь он ведет политическую работу в массах не потому, что подражает кому-то, он поступает так, потому что не может иначе. По-моему, это и называется быть самим собой. И наоборот, все, что делается для показа, для того, чтобы тебя похвалили, — все это фальшь. Вот что я хотела бы ответить Тутангу, но ему, да и Ирвану, это, конечно, показалось бы наивным…

Я вспомнила беседы Ирвана со своими товарищами, его выступления на собраниях. Где же там красивые жесты или громкие слова?

Нет, Ирвана в этом обвинить нельзя. Ирван сам идет вперед и увлекает за собой других. Только Тутанга ничто не может оторвать от старых учебников. Ну да ладно, в конце концов Ирван есть Ирван, а Тутанг есть Тутанг.

Я засунула статью под стопку других моих работ и взяла чистый лист бумаги. Что же мне тогда написать? Может быть, следует написать Тутангу, что я думаю об Ирване?.. Но мне неловко так горячо защищать Ирвана перед Тутангом. Ведь Тутанг может подумать, что я делаю это, потому что влюблена в Ирвана. Нет, этого я не могла сделать. Я просто написала о том, как я понимаю искренность, а о «никчемном человеке» ни словом не упомянула.

IV

Прошло несколько месяцев. Тутанг не приходил больше к нам, хотя моя мать все время спрашивала о нем и передавала ему поклоны, очевидно надеясь, что он все-таки придет. Тутанг не приходил. Моя статья, по-видимому, его сильно задела.

И вдруг стало известно, что в Джакарте снова открывают высшие учебные заведения. Тутанг сразу же поехал туда. Но скоро он вернулся: их институт — институт права — еще не работал. В Джакарте были открыты только юридические курсы. «Что ж, — говорил он, — я подожду, пока откроется мой институт. Я не смогу чувствовать себя полноценным человеком, если не закончу институт».

Эти рассуждения казались мне забавными, и вместе с тем они раздражали меня.

Почему он столько времени теряет даром? Ждет, когда откроется институт! Неужели он не понимает, как нужны сейчас грамотные, образованные люди… Он же знает, и мы с Ирваном говорили ему, что недавно мы создали подпольную организацию, готовим революционные силы для будущего государства. Почему он не хочет помочь нам, ссылается на свою неподготовленность!

Ему, видите ли, еще надо учиться. Просто возмутительно! Как-то я ему сказала, что я тоже не закончила институт, но, хоть у меня и нет диплома, все же считаю себя полноценным человеком. В ответ на это Тутанг мне целую лекцию прочел.

— У людей разные взгляды на вещи, — сказал он. — Я не хочу навязывать свое мнение ни тебе, ни кому-либо другому, но у меня на этот счет есть своя точка зрения. Вот, например, Касим, мой слуга: хоть он и неграмотный, но, очевидно, считает, себя полноценным человеком, а он всего-навсего слуга в моем доме. Мой институт закрыли японцы, я не хожу на лекции, но я по-прежнему считаю себя студентом и буду считать себя студентом до тех пор, пока не закончу институт, потому что это сейчас самое важное в моей жизни. По той же причине я не бросаю и не брошу учебники. Вот когда закончу учебу, тогда я начну думать о том, что же делать дальше, чтобы стать полноценным человеком, а не каким-нибудь дилетантом, недоучкой, которых сейчас так много. Я хочу оставить что-либо своим потомкам. Я хочу жить не только для себя, но и для других людей, для будущего поколения. Они должны знать, что мы не зря прожили свою жизнь.

Я слушала его и думала: «В нашем движении он, как видно, участвовать не собирается».

Долгое время я старалась не видеться с Тутангом. Меня раздражало, что этот человек думает только о своей учебе, о своих книгах. И переубедить его я была бессильна. Этот человек просто боялся жизни, боялся оторваться от своих книжных догм. Многие его суждения, его манера говорить, тщательно подбирая слова, даже щепетильность в одежде — все это как будто было взято из учебников.

Иногда он напоминал мне школьника, который хочет, чтобы учитель всегда и во всем был им доволен.

V

Как-то вечером мы прогуливались с Ирваном вдвоем, и я поделилась с ним своими мыслями о Тутанге. Ирван не соглашался со мной.

— Ати, я тебе сколько раз говорил, не вмешивайся ты в это дело, пусть его учится. Я знаю Тутанга не первый год, мы с ним еще в начальную школу вместе ходили. С самого первого класса он только и жил книгами, а то, что происходило вне школы, его как будто не касалось, никакие события его не трогали. Да, он изучает действительность по книгам. Он как-то сказал, что в книгах можно найти ответ на все вопросы жизни. Он не хочет активно действовать, но у него есть благородные устремления, однако человеку, который недостаточно хорошо его знает, трудно понять это. Жаль, конечно, что сейчас он с головой ушел в свою учебу и ничего не видит вокруг себя. Он не понимает, как необходимо сейчас воспитывать в народе чувство национального самосознания. Но не думай, что ему самому чуждо это чувство. Своей нацией он гордится, может быть, не меньше, чем я. Но только действовать он пока не хочет — ждет, когда закончит институт. У многих его поведение вызывает насмешки, у многих, но не у меня.

— Да, но что же будет с Индонезией, если все индонезийцы вздумают вести себя так, как Тутанг! — возражала я. — Какие могут быть высокие стремления у человека, который только и делает, что сидит и ждет свидетельства об окончании института, а когда этот институт откроется — еще неизвестно! Он только попусту тратит время.

— Ати, ты говоришь так, потому что плохо его знаешь. Я не могу с тобой согласиться. Вспомни, всегда, в любую эпоху, были люди, которые искали бога. Но ведь еще никто не доказал, что бог действительно существует. И эти люди, которые искали бога, но не могли убедиться в его существовании, всегда ощущали какую-то неопределенность. Однако неопределенность их не пугала, потому что в самих поисках они и находили смысл жизни. На них не действовали никакие доводы о бесполезности, о бессмысленности поисков. Вот так и Тутанг. На него не действуют никакие доводы. Он не хочет говорить о своих идеалах, о своих целях, пока не закончит институт. Он, очевидно, не уверен, осуществятся ли его мечты. Но эта неопределенность ему нравится. Если он отказывается сейчас примкнуть к нашей организации, не нужно его принуждать. Наоборот, мы должны радоваться, что среди нас есть человек, который так горячо предан своим идеалам.

— Да, но он же ничего не делает, только выжидает. И если это ожидание будет слишком долгим, не превратится ли он в живой труп?

— Этого не случится хотя бы потому, что мозг его постоянно работает. Ведь ты же видишь, сколько Тутанг читает. И я тебе давно говорю: «Познакомься с ним поближе». Тебе это будет и интересно и полезно. Ведь работа в нашей организации тяжелая, и я знаю, многое ты делаешь только из любви ко мне. Встречайся чаще с Тутангом, я ничего не имею против. Если ты все время будешь только с нами, о чем ты сможешь писать? О войне, о ее ужасах? А мне хочется, чтобы ты писала о цветах жасмина, а не о солдатах, погибших на острове Таракан. Ведь ты понимаешь меня, Ати, правда?

Мы уже подходили к дому, слабо освещенному луной. Ирван открыл калитку.

VI

После этого разговора я стала чаще заходить к Тутангу. Я уже прочитала многие его книжки. А раньше я думала, что он читает только учебники по праву. Иногда мы часами беседовали с ним о книгах, о людях, о душе, о настоящей жизни, о страсти, о любви. Моя неприязнь к Тутангу исчезла, он уже не казался мне скучным, книжным человеком. Я много работала. Я старалась писать свободно, не подстраиваясь ни под кого.

Конечно, не все мои статьи проходили благополучно через руки японского цензора, многие мне возвращали обратно, и я хранила их у себя. Я старалась писать больше и лучше и почти забросила остальную работу. Ирвану теперь во многом помогали другие, а я только правила его речи.

Мои частые встречи с Тутангом не повлияли на наши отношения с Ирваном, ведь я делала то, чего он сам хотел.

У Тутанга было мало друзей. Его раздражали шумные споры и громкий смех; особенно он не любил, когда нарочито громко смеялись женщины. Он часто высмеивал девушек, которые вместе со мной приходили к Ирвану.

— С этой большеротой, длинноносой Диджах я познакомился еще в Джакарте, — сказал он однажды, — но она ведь никого узнавать не хочет. Такая стала важная, к ней прямо не подступиться. А уж как она возгордилась, когда ее назначили учительницей в школе домоводства, да еще поручили выступить с речью о моральном облике молодой девушки. Эта Диджах — хорошая актриса. Красивые слова о борьбе, о морали для нее только маска. Если бы она попробовала выступить с такой речью перед своими товарищами в Джакарте, ее бы просто освистали. Там ее все хорошо знают. Ведь она сама была беременна, но убила своего ребенка еще во чреве. А теперь выступает здесь в роли защитницы нравственности, девичьей чести, сует во все свой длинный нос… Не нос, а стручок бакунга[17]!

Я улыбнулась и возразила:

— Но в том, что случилось с Диджах, нельзя обвинять только ее одну.

— Конечно, мужчина тоже виноват, но ведь многое тут зависит и от женщины.

— Но женщина слаба.

— А разве нельзя побороть свою слабость? К тому же сейчас мы говорим не о силе мужчины и слабости женщины, а о поведении Диджах. Такие, как она, это делают не из женской слабости, а просто по легкомыслию.

Ты присмотрись к ней внимательней. К подругам своим она относится свысока, считает, что они недостаточно образованны. А многих людей она и вовсе не замечает. Трещит на всех перекрестках, что знает иностранный язык и что водит знакомство только с людьми высшего круга. А тех девушек, которые умнее, способнее ее, она просто ненавидит и всячески старается очернить их. Вот какая она на самом деле.

Я снова улыбнулась. Я теперь знала Тутанга намного лучше, и меня уже не удивляла резкость его суждений. Диджах была так вульгарна и так неискренна, а к таким людям он был непримирим. Я знала также, откуда ему известны эти подробности из жизни Диджах. Он когда-то дружил с ее сестрой Анной, она работает теперь в Сукабуми.

VII

Я люблю лунные ночи. И Ирван тоже. Почти в каждую лунную ночь мы гуляли или сидели под большим развесистым рамбутаном[18] и любовались на луну. Так было и в тот раз. Ирван рассказывал мне об их организации, о товарищах по борьбе. Он во многом разочаровался. В организацию часто приходили люди только для того, чтобы приобрести имя, прославиться.

— Только на Хасана да на Джона можно положиться в нашей борьбе. Только в них можно быть уверенным, остальных же я вычеркиваю из списка борцов за свободу страны, — говорил он. — А наши женщины! Ведь активным борцом можно назвать одну Марни.

— Но Вида, Тин, Рукаях тоже очень активны, — попробовала возразить я.

Он помолчал немного, потом ответил с горькой усмешкой:

— Активность разная бывает. Вида очень активна, потому что хочет прославиться. Ей нравится быть руководителем. А ты вот попробуй сделай ее рядовым членом организации и увидишь, что с ней будет. Уж мы-то ее знаем, она сразу забудет и о своей организации, и о товарищах. Вот тебе, например, Вида страшно завидует, и Тутангу она не раз говорила, что все твои статьи — просто-напросто плагиат. Вначале я здорово разозлился на нее; ведь это самое страшное оскорбление для писателя. А потом я подумал: стоит ли обращать внимание на то, что говорят Вида или Диджах? Для этих мелких людишек нет большего удовольствия, как оклеветать своих товарищей, а ты, я знаю, нисколько не пострадаешь от их нападок. Ведь важно, как тебя оценят честные, хорошие люди, а не такие, как эти. Вот ты говоришь, что Тин, эта вобла, страдающая экземой, активна. Но она же аристократка до мозга костей! Не могу понять, кто вовлекает в работу таких людей. В нашем коллективе ей явно не место. А больше всего меня раздражает эта болтушка Рукаях. Придет к нам и трещит без умолку о каких-то пустяках. За все время я от нее ни одного путного слова не слышал. Работать с ней просто невозможно. Вот я и думаю иногда: как мы будем строить свободную Индонезию с такими людьми?

— А Тутанг, что он думает об этих женщинах? — быстро спросила я.

— Он называет их «крашеными куклами», — ответил Ирван и посмотрел на луну. — А о тебе он со мной что-то ни разу не говорил, хотя я видел — на столе у него много журналов с твоими статьями.

Я почувствовала, что краснею, но мы сидели в тени и Ирван, кажется, ничего не заметил. Чтобы переменить тему, я спросила:

— Тутанг любил кого-нибудь? Почему он так сторонится девушек, такой замкнутый?

Ирван улыбнулся и опять посмотрел на серебряный серп луны.

— Может быть, он еще не дошел до того места в учебнике, где сказано, что надо любить девушек. Я как-то разговаривал с ним об этом. Он считает, что пока должен держать свою любовь под контролем разума.

Помолчали немного. Ирван по-прежнему глядел на луну. Мне хотелось знать, о чем он сейчас думает. Наверное, не обо мне, не о Тутанге. Может быть, перед его глазами вставали невинно погибшие люди, он видел их слезы, мучения. Может быть, он думал о нечестности своих товарищей по борьбе. Ведь он хотел вывести их всех на правильный путь, вдохнуть в них веру в свои идеалы.

VIII

Мне трудно описать все быстро сменявшие друг друга события, которые произошли после этого разговора.

У всех нас по-разному сложилась жизнь, каждый пошел по своему пути. Сначала я расскажу об Ирване. После провозглашения независимости он стал работать еще активнее и, как всегда, увлеченно, самозабвенно. Я ему говорила, что он просто помешался на своей политике. Прошло немного времени, и он уже был председателем Совета Народных отрядов армии Западной Явы. Ирван очень уставал, и иногда, я чувствовала, его охватывало отчаяние.

Я хотела помочь ему и не знала как. Я не понимала, что с ним происходит.

— Ати, — взволнованно говорил он, — я люблю нашу страну. Меня радует пробуждение нашей страны. Но чтобы Индонезия стала сильной, нужно действовать, нужно единство воли всей нации. А у нас почти ничего не изменилось.

Мне было больно слышать от Ирвана такие слова. Теперь я любила его еще сильнее. Но он, казалось, этого не замечал: работа, политика будто заслонили его от меня.

Я видела много людей, любящих друг друга. И все они были такими счастливыми в своей любви, не то что мы с Ирваном. У нас все было иначе. Если нам и удавалось встретиться раз в неделю, то Ирван говорил только о политике, о партиях, об армии, о восстаниях.

Потом и мне уже стало неловко заводить разговор о любви, о нашей будущей совместной жизни. Я рассказывала ему о своих статьях, о критике и похвалах редакторов, о Виде, которая все еще писала на меня анонимные письма, о Тутанге. Он очень скоро нашел себе дело по вкусу.

После провозглашения независимости Тутанг с еще большим нетерпением ждал открытия института. Однако его снова постигло разочарование: институт открылся, но для выпускного курса преподавателей не нашли. Он, конечно, был огорчен. Но огорчался он недолго. Тутанг наконец нашел себе подходящее дело. Он переехал в Джакарту, и там друзья вовлекли его в работу. Тутанг пропагандировал в народе научные знания, культуру, переводил книги по психологии. Вскоре он уже стал издателем газеты и журнала.

Смешнее всего было то, что в своем первом журнале он писал о любви. Да, о великой любви великих людей, а не о любви в обычном понимании этого слова. Многое изменилось в жизни Тутанга, но к Ирвану он относился с прежним уважением и продолжал дружить с ним.

IX

Теперь о себе. Многое я уже забыла. Помню только, что дни тогда проходили страшно однообразно. Я почти ни с кем не встречалась. Утром я занималась в школе с учениками, с этими, как я их называла, кандидатами в люди, а после уроков читала книги, которые брала у Тутанга.

Я часто писала короткие письма Ирвану, а иногда длинные — Тутангу. И еще я очень любила переписываться с подругами; они тоже, как и я, занимались литературой. Иногда заходила побеседовать с одним моим знакомым художником, Индрой.

А ко всей политической жизни, к партии, к митингам я стала равнодушна. Раньше я принимала участие в движении работниц, но мне это наскучило. Большеротая Диджах хвасталась, что она вступила в общество Красного Креста. Вида часто организовывала концерты, распространяла билеты, но меня это не привлекало. Мне все было безразлично. Только иногда, под впечатлением какой-нибудь книги, полученной от Тутанга, мне вдруг хотелось сделать что-то необыкновенное, иногда даже хотелось подняться в небо и лететь высоко-высоко.

А то вдруг мне становилось страшно, я боялась, а что если Ирван разлюбит меня, когда поймет, что я равнодушна к тому, что является целью его жизни. Как-то я сказала ему об этом. Он улыбнулся.

— Я все понимаю, Ати. Если ты белого цвета, то зачем перекрашиваться, заставлять себя быть красной, такой, как я? Я не выношу людей, которые занимаются политикой только потому, что это модно. Я тебя понимаю, но и ты должна понять меня.

X

Прошло почти два года после провозглашения республики. Ирван по-прежнему был поглощен политикой. Иногда между ним и руководителями других отрядов возникали конфликты. Это меня очень тревожило.

«Вот люди, — сердилась я. — Нельзя же жить одними чувствами. Когда же мы будем жить, руководствуясь разумом?»

Ирвана вызвали в Джокьякарту. Он мне прислал длинное письмо, рассказывал о боях, которые там были недавно. Я разволновалась, написала Тутангу. Ответ пришел скоро, Тутанг успокаивал меня, говорил, что это только одно из испытаний нашей любви.

В июле пришло письмо от Ирвана из Пурвокерто. Он был там вместе с Джоном и доктором Парно и собирался вскоре снова ехать в Джокьякарту. Он, как всегда, был на самых трудных, самых опасных участках борьбы. Я не стала его отговаривать, потому что слишком хорошо знала Ирвана и его друзей.

XI

Дни мелькали один за другим. Скоро снова пришли голландцы. Но мне теперь, собственно, было все равно, я считала, что в моей жизни это большой роли не сыграет.

Школа Таман Сисва снова была закрыта голландцами. Ученики и учителя теперь сами создавали школы. А я уже не колебалась больше, я твердо решила: надо бросать работу.

Мать поддерживала меня.

— Тебе не надо работать в школе. Ты будешь больше писать, да еще и время свободное будет, — говорила она.

В городе теперь часто слышались выстрелы. Говорили, что много убитых. И я записывала в своей тетради: «На днях убили юношу, затем старика втрое старше его, женщину, ребенка, только научившегося ходить, потом еще одного грудного ребенка».

Я писала и думала: «Неужели и это не последние жертвы?»

XII

Так прошло два месяца. На третий месяц меня стали спрашивать, почему я не работаю. Сначала только спрашивали, потом стали требовать и наконец перешли к угрозам.

Мать перепугалась, да и мне эти угрозы уже порядком надоели. Я снова стала работать в школе. Из старых преподавателей здесь уже никого не было.

Бывшего директора школы пака[19] Митро, близкого друга Ирвана, арестовали голландцы. Теперь директором школы была назначена некая мужеподобная особа с почерневшими от курения зубами. С паком Митро ее и сравнивать нельзя. Ее познания в математике, естествознании и других науках были так ничтожны! Да и к людям у нее никакого подхода не было, она совсем не разбиралась в них. Судила о человеке по одежде, по положению.

Как-то я у нее спросила, что она больше всего ценит в людях. В ответ она только кисло улыбнулась, как будто у нее болели зубы.

А когда я поближе познакомилась с другими моими товарищами по работе, я поразилась, сколько времени у них уходит на пустую болтовню. Говорили они только о повышении жалованья, о поездке в Джакарту, о распределении новой одежды.

А когда они шумной компанией возвращались из школы и направлялись в магазин по распределению товаров, мне казалось, что это идут не люди, а пустые костюмы.

Как-то я зашла к Индре, решила посмотреть его новые картины. Когда я рассказала ему о своих товарищах по работе, он прищурил один глаз и ответил: «Очевидно, они просто глупы, как пробки».

Я была рада услышать, что кто-то думает так же, как я. Обо всем этом я написала Тутангу и в конце сделала приписку, что «я не смогу долго терпеть такую жизнь». Очень скоро пришел ответ от Тутанга. Он писал: «Что же тут думать? Конечно, ты не сможешь долго жить с этими пустыми людьми. Зачем тебе там оставаться? Переезжай ко мне. Я устрою тебя работать в редакцию журнала».

Но я долго еще не могла решиться, долго колебалась. Я вспоминала об Ирване; ходили слухи, что их отряд ушел из Джокьякарты в горы. Я много думала об этих двух людях — Тутанге и Ирване, сравнивала их. И тот и другой нашли свое место в жизни.

А сама я живу в старом городе, окруженная старыми людьми, и заботы-то у них какие-то старые.

Как-то вечером, когда все уже легли спать, я сидела в своей комнате и писала. Вдруг открылась дверь и я увидела Джона. Лицо его было очень печальным.

— А, Джон, как здоровье? — начала было я и тут же вспомнила об Ирване, ведь Джон был его самым близким другом.

Я увидела сверток в руках Джона, бумага уже пожелтела, загрязнилась.

— Я-то здоров, — выдохнул он. — Ати, я должен сказать тебе кое-что. Если бы это был не я, а кто-нибудь другой, ты могла бы не поверить, могла бы подумать, что над тобой зло шутят. Я хочу сказать тебе, что…

— Ирван?! — вырвалось у меня из груди.

— Да, три дня назад Ирван умер, — с трудом проговорил он, и лицо его еще больше помрачнело.

— А… — только и смогла произнести я. Но я не хотела показывать Джону свое горе. Я должна стойко перенести весть о смерти своего любимого, ведь он погиб как герой.

— Расскажи, как это случилось, — попросила я, а слезы ручьем текли у меня из глаз.

— Два месяца назад он был ранен в правую руку. Доктор Парно вылечил его, и Ирван снова мог сражаться. Но скоро его опять ранили, на этот раз в ногу, а тут, как назло, медикаменты подходили к концу. У Ирвана началась гангрена, ему становилось все хуже и хуже. Он написал тебе записку, но я потерял эту записку в бою. Я принес только книгу. Ирван ее очень любил, он просил передать ее тебе и Тутангу. Вот и все, о чем он просил меня. Он очень не хотел умирать.

Джон протянул сверток, опросил что-то о матери, но я уже ничего не слышала. Перед моими глазами был Ирван, мертвый, неподвижный Ирван, и рядом с ним доктор Парно, его друзья, собравшиеся проводить его в последний путь.

XIII

Я не слышала, как ушел Джон. Мать что-то говорила мне, но я не понимала ее. Я вообще не понимала, что со мной происходит. Я не волновалась так, когда совершалась революция, когда в город пришли голландцы. А сейчас как будто что-то надломилось во мне. Я плакала долго и горько.

— Плачь, плачь, доченька, легче будет, — говорила мать и гладила меня по голове.

«Неужели Тутанг и теперь скажет, что это новое испытание для моей любви», — думала я.

Джона, очевидно, заметили в городе. Через два дня ко мне пришли с обыском и забрали все мои письма. А меня предупредили, чтобы я больше не ввязывалась в «эти дела».

Моя мать, обычно такая смелая и энергичная, на этот раз перепугалась не на шутку.

— Ати, давай переедем к Тутангу, — попросила она.

Да я и сама, уже давно этого хотела. Испытание было для меня слишком тяжелым. Я больше не могла оставаться в этом городе.

XIV

Через три месяца я переехала к Тутангу и стала работать на новом месте. Наши взаимоотношения с Тутангом не изменились. Мы не стали друг другу ни ближе, ни дальше. Я была связана с ним по работе, мы вместе смотрели и обсуждали фильмы, вместе переводили книги. Правда, иногда в поведении Тутанга чувствовалась какая-то неловкость, скованность. Очевидно, все эти годы он не переставал любить меня.

И я хочу закончить свой рассказ тем же, с чего начала:

«Не знаю, почему я вышла замуж за Тутанга?» Ведь не проходит дня, чтобы я не вспомнила об Ирване. Иногда мне кажется, что я поступила опрометчиво, что мне не следовало выходить замуж за Тутанга. Ведь я любила Ирван а, любила только его одного.

А вчера вечером у меня была Марии, моя подруга. Она пришла посмотреть на нашего первенца и поздравить нас. Марни спросила, как мы назовем нашего мальчика. Я улыбнулась сквозь слезы и ответила: «Ирван». Нет, Тутанг не рассердился, когда я сказала это. Наоборот, мне кажется, он даже был доволен. Он стоял и весело улыбался.

Письмо с гор

I

Я люблю смотреть на закат солнца. Небо окрашивается в желтый цвет, на землю падают мягкие тени от листьев, и сами листья выглядят по-разному. Одни кажутся темно-зелеными, другие совсем светлыми и как бы просвечивают.

Косые лучи заходящего солнца освещают короткую, будто подстриженную, траву. Исти сидит в кресле под старым деревом в саду. Слабый ветерок слегка шевелит ее волосы, лицо усталое и немного сонное. Очевидно, Исти еще не успела принять вечерний душ.

На коленях у нее толстая книга в изрядно потрепанном переплете. Видно, хозяйка с ней не особенно церемонилась. В руках у Исти плохо заточенный красный карандаш, которым она что-то подчеркивает в книге и записывает себе в тетрадь. Ее длинные густые брови нахмурены.

— Ну и накручено же здесь, ничего не поймешь. У Хаксли всегда такие сложные обороты… Но мне все равно он нравится, — говорит девушка и записывает перевод в тетрадь.

Потом ставит точку и снова перечитывает перевод.

— Да, — задумчиво протянула Исти. — Сейчас многие ищут свой собственный путь в жизни. Это потому, что они осознали свое я и не хотят больше ни за кем следовать бездумно. Вот тут они, очевидно, и начинают задумываться над смыслом жизни. А раздумья эти приводят к тому, что люди начинают сомневаться в боге. Но мне нравятся такие критически настроенные люди. Ведь сомневаться — значит размышлять о жизни.

Да, мне положительно нравятся эти ищущие люди. Правда, Хаксли говорит, что они находятся еще на распутье и поэтому способны на самые неожиданные поступки.

Исти глядела на бледно-голубое небо и машинально покусывала грифель карандаша. Казалось, что она вспоминает что-то очень далекое, такое же далекое, как этот голубой небосвод.

Исти еще раз заглянула в книгу, обвела карандашом номер страницы и закрыла ее. «Ладно, спрошу еще у Кусны на будущей неделе, если придет. Он все знает и всегда готов помочь мне. Жаль только, что он какой-то безвольный… Иногда он меня этим просто из себя выводит!»

Вокруг тишина. Исти посмотрела по сторонам, вздохнула. Затем она снова раскрыла книгу — в конце книги лежало несколько аккуратно сложенных листков бумаги, исписанных красными чернилами. Это было письмо, которое две недели назад принесла ее ученица, та, что живет на самой окраине города. Девочка тайком передала его Исти.

— Откуда это, Хая? — опросила она.

— Не знаю, мне дал его один мужчина, высокий такой, с волнистыми волосами. Он спросил, знаю ли я госпожу Исти. Я сказала, что знаю, и сказала, что вы преподаете в нашем классе. Тогда мы пошли к нам в дом. Он написал письмо и просил передать вам так, чтобы никто не видел. Он еще опрашивал, как вы выглядите, пополнели или нет. Я ответила, что вы похудели, — девочка застенчиво посмотрела на свою учительницу.

Исти взяла письмо, взглянула на адрес.

— Да, это почерк Хамбали, — воскликнула она. — Он здесь? — Дрожащими руками она вскрыла конверт.

Исти несколько раз перечитывала письмо — сначала в школе, а затем дома. Она написала длинный, обстоятельный ответ, однако прошло уже две недели, а от Хамбали так больше ничего и не было.

Исти начала беспокоиться. Хая вот уже пять дней не приходит в школу. А вдруг с ней случилось что-нибудь?

И как Хамбали оказался в городе? Может быть, он просто решил напомнить о себе? Ведь когда-то я ему нравилась, но он все время избегал меня — стеснялся, очевидно. Вот Кус в этом отношении совсем другой человек.

И Исти — уже в который раз — начала снова перечитывать письмо.

Март 1949 г.

Исти, я еще раз пишу тебе. Тебе уже, наверно, наскучили мои пространные письма. Извини, но я не могу писать тебе коротко. Никак не получается. Я очень многое должен написать тебе.

Исти, вот уже неделя, как я здесь, рядом с тобой. Мне было очень тяжело, когда меня вызвали в Джокьякарту, я выполнил приказ политических руководителей страны. Но как это ни было трудно, я все же вернулся сюда, снова проделал этот длинный путь с переправой через реку Сераю. Моя раненая нога болела от ходьбы, а во время боев приходилось бегать, подбадривать солдат моего отряда, они уже начали поддаваться панике. Обо всем этом я должен написать тебе, хотя мой рассказ может превратиться в длинную повесть и растянется на несколько писем.

Исти, помнишь, раньше мы с тобой спорили, надо ли поддерживать политику нашего правительства. Ты была за поддержку, а я против.

Да, ты тогда защищала эту политику переговоров, которая уже, собственно, стала политикой компромиссов.

Ты говорила: «Мы ведем переговоры для того, чтобы нас не уничтожили. Мы бедны, у нас ничего нет. Надо же как-то избежать кровопролития!»

И что же получилось теперь, Исти? Ты говорила, что, если мы не пойдем на переговоры, нас уничтожат, и вот переговоры состоялись, а мы по-прежнему вынуждены вести жестокую партизанскую войну.

Ты говорила, что нам необходима моральная самозащита. Как видишь, на одной морали, без материальной поддержки далеко не уедешь. У нас еще будет много трудностей впереди, у меня — в горах, у тебя — в городе.

Исти, я раньше уже писал тебе о том, чего добилось наше правительство. Если в результате Лингаджатского соглашения[20] мы потеряли тридцать процентов (может, и больше) завоеванной нами свободы, то в результате ответной ноты республики мы потеряли еще десять процентов, а речь и письмо Сутана Шарира в Генеральную комиссию уменьшили ее еще на десять процентов. Вот теперь и посчитаем, что у нас осталось. А осталось у нас ровно половина того, что мы завоевали. Разве можно считать нашу страну независимой? В лучшем случае это доминион. Может быть, новый кабинет аннулирует это соглашение, а впрочем, кто его знает!

Исти, я пишу это письмо в то время, когда важные господа из военной полиции начали преследовать и расстреливать непослушных «красных ребят». Я помню, как ты смеялась, называла нас «коммунистами с окраины».

Ты была идеалисткой. Ты хотела жить, витая в облаках, в то время когда твой народ стонет от гнета и ничего не получает, кроме многообещающих речей.

Но, Исти, это все в прошлом. Ренвиль тоже позади, выбор сделан. Нам остается только партизанить в горах. Исти, я думал, что ты все такая же идеалистка, как и раньше. Помнишь, как мы спорили о твоих стихах. Ты всегда писала о чем-то возвышенном — о луне, звездах, нимфах, о боге, о рае. А я хотел, чтобы в стихах чувствовалась твоя любовь к родине, к своему народу.

Я не видел этого, и меня это огорчало. Но вот вчера… вчера, когда мы с Ридваном сидели и беседовали у костра, к нам пришли крестьяне. Они, как обычно, принесли нам продукты, бумагу, ленты для пишущих машинок, журналы и газеты. Я решил просмотреть журналы. Признаюсь, последнее время я редко вспоминал о тебе. И ты не сердись. После того как мы расстались, Исти, я думал, что больше мы никогда не будем вместе, и я начал забывать тебя. Между нами как бы опустился черный занавес. Однако я снова живо вспомнил тебя, как только в одном из журналов увидел твою фамилию, набранную крупным шрифтом. Конечно, я прочитал твой рассказ. Я ведь думал, что ты нисколько не изменилась, что ты так и осталась человеком не от мира сего. Но теперь, когда я прочитал этот и другие твои рассказы, я понял: так может писать только человек, который знает жизнь, который борется за нашу революцию.

Да, Исти, ведь я, признаюсь, думал, что такой рядовой писатель, как ты, не может подняться до больших политических и государственных вопросов. Я полагал, что такой писатель может творить только для себя, ради славы, что его не трогают страдания простого народа, его борьба, что он не чувствует, как унижают его страну. Я был убежден, что писатель вообще не способен вести за собой людей.

Но, Исти, это только так представлялось мне раньше. Вчера вечером я понял, как это неверно. Ведь я до сих пор нахожусь под впечатлением того, что ты писала о революционных потрясениях в стране, о мобилизации всех революционных сил, о жертвах во имя чистых и благородных идеалов. Я побежден. Я побежден твоей способностью призывать и мобилизовать людей на борьбу, а если потребуется, и на самопожертвование во имя ее идеалов.

Исти, вот здесь, в горах, я обучаю солдат искусству ведения боя и чувствую, что приношу пользу родине. «Но нас ведь немного, — думал я. — Сколько еще пассивных людей, равнодушных к нашей борьбе!»

Теперь, когда я прочел твои рассказы, я понял, что мы не одиноки.

Вот, например, ты пишешь об Армахе, торговце хворостом, которого убили голландцы. Да, Исти, революцию совершают такие простые люди, как этот Армах.

Очень жаль, что тебя нет среди нас и ты не можешь увидеть, как мы боремся и как нам порой бывает трудно. Ты могла бы собрать здесь огромный материал, его хватило бы на несколько толстых томов революционной хроники.

Жаль, Исти, что ты все еще живешь в роскоши, под крылышком своей матери, которая слишком тебя любит. Эта ее чрезмерная любовь порой отгораживает тебя от большой, настоящей жизни. Жаль, что ты не можешь попробовать нашей грубой пищи, испытать на себе укусы комаров; жаль, что твоим ногам незнакомы острые камни горных троп. Но как бы там ни было, я желаю тебе успехов в работе.

Я прочел твои рассказы нашим партизанам, чтобы они знали, что мы не одиноки, что страдаем не только мы, но и другие люди, такие, как этот бедняга Армах. Ты должна знать, что с каждым днем растет наша уверенность и воля к победе.

Я слышал от твоей ученицы, что ты похудела и не совсем здорова. Не надо болеть, Исти. Твоя болезнь очень печалит тех, кто борется за революцию.

И последнее, что я хочу написать тебе: не говори своей матери, что я здесь и что писал тебе. Я еще помню ее слова: «Не хочу отдавать свою дочь за простого солдата, любой чиновник зарабатывает больше него».

Так не пугай ее тем, что я здесь. Скажи, что я пропал без вести, пусть она не волнуется за свою дочь, ей не грозит опасность стать женой солдата. Но черный занавес между нами все же поднимется, верно?

Вот и все, Исти. Ридван, который раньше тоже был в нашей компании «коммунистов с окраины», здоров. Привет Имми и твоему старому дереву от

Хамбали.

II

Исти прочла последнюю фразу и улыбнулась. Потом она собрала листы письма, свернула их вчетверо и снова положила в книгу.

Исти почему-то вспомнилось, как Хамбали часто спрашивал ее: «Что ты думаешь о политике нашего правительства, Ис? Какая партия тебе больше всего нравится?»

Задумавшись, Исти не заметила, как к ней подошла и встала за ее спиной Имми.

— Ты еще не принимала душ, Ис? А что это за книга у тебя?

Исти вздрогнула и быстро захлопнула книгу.

— А, это ты, Имми. Почему ты такая нарядная?

Имми удивленно посмотрела на свою подругу. Потом села, расправила юбку.

— А ты разве не знаешь? Я только что от госпожи Искандар. Ведь она завтра уезжает. Мы все ждем тебя там, а ты, видно, и не собираешься идти к ней.

— Ах, да, госпожа Искандар! Я совсем забыла. Она хочет переезжать, да? Знаешь, у меня очень много работы…

— У тебя вечно так. Сколько бы мы тебя ни приглашали, ты никогда не приходишь. И не потому, что у тебя много работы, а просто ты не находишь нужным, пренебрегаешь этими приглашениями.

— Ты кончила? Так вот, я считаю, что ходить на эти встречи, вечера, собрания — только время терять попусту. Ведь ничего интересного там не услышишь. Уж лучше прочесть какую-нибудь новую книгу. Иногда, правда, я появляюсь на этих собраниях, но только потому, что пишу о многих наших недостатках и мне нужен свежий материал. Вот, допустим, человек уезжает, как сейчас госпожа Искандар. Что ж, хорошо, можно завтра прийти на вокзал за пять минут до отхода поезда и попрощаться. Я думаю, что этого вполне достаточно, тем более, что она уезжает ненадолго.

— Да, но, как люди воспитанные, мы должны соблюдать какие-то правила и делать то, что здесь считается общепринятым.