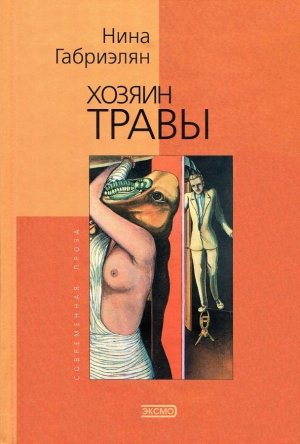

ХОЗЯИН ТРАВЫ

(Повесть)

А ведь я знал его совсем другим, кудрявым ярковолосым ребенком с упругими щеками — таким, какой он был там, в нашей большой коммунальной квартире из одиннадцати комнат у метро «Динамо». Господи, как хорошо я помню эту квартиру, этот длинный темный коридор, увешанный тазами, стиральными досками, щетинящийся остриями лыжных палок, холодно и таинственно поблескивающий спицами велосипедов. Как боязно, как сладко было красться по нему, натыкаясь на чьи-то калоши и ботинки, туда, в прихожую, с ее большим запыленным зеркалом во весь рост и колченогой этажеркой для хранения всяческих инструментов, не всегда понятного назначения и потому вызывающих к себе острый интерес. Осторожно, шаг за шагом, ближе, еще ближе — и вот уже таинственно посверкивают инструменты, смутно мерцает зеркало, и вдруг к тебе навстречу — он, в коротеньких штанишках из коричневого вельвета, в розовой ковбойке, с глазами, горящими от любопытства. И ты смотришь на него, а он на тебя, оттуда, из полутьмы, и ты забываешь про инструменты, потому что он уже влечет тебя гораздо больше, чем все другие тайны.

Мать не поощряла этой дружбы и всякий раз, заставая меня с ним, сердилась. «Ты бы пошел во двор, с другими детьми поиграл. Чего дома торчать?» — недовольно говорила она и начинала напяливать на меня шерстяные рейтузы, зимнее пальто и вязаную шапку. Я подчинялся ей, поскольку уже тогда понимал, что покорность — наиболее экономный способ сопротивления. С лопаткой и ведерочком я выходил во двор, в его ослепительную белизну, и она тотчас же распадалась на множество цветных фигур. Я знал, что это люди и одни из них называются «матери», а другие и есть те самые «дети», с которыми мне было велено играть. Наша квартира тоже обладала способностью создавать разноцветные фигуры, чаще всего она проделывала это в коридоре, но они исчезали так же быстро, как и возникали. Но эти... Они были такие плотные, их было много, и они подходили ко мне близко, они дотрагивались до меня, иногда даже пытались отнять лопатку... и хотя я знал, что стоит повернуться к ним спиной и направиться к подъезду, как все они исчезнут, тем не менее я бы предпочел, чтобы белизна никогда не превращалась в людей, а оставалась самой собой. Выполнив все то, что, по мнению матери, должны делать хорошие дети, — копание ямок, строительство снежных домиков, я обретал законное право вернуться домой и предаться собственным интересам. Это лучше всего удавалось мне в те дни, когда мать затевала большую стирку и ей было не до меня. Это были упоительные мгновения! Скорее, скорее, бегом по коридору — в прихожую, я знаю, он там, он ждет, ближе, ближе, еще ближе — и вот в полумраке вспыхивает его тонкое лицо и ярко смеющийся рот. О эти тайные свидания, подобные то ли нежному ожогу, то ли захватывающему дух полету! Мы одни в прихожей, и между нами начинается тонкая игра: заглянуть в глаза и тут же отвести взгляд, делая вид, что вовсе и не думал смотреть, мол, так, случайно, ненароком посмотрел, потом опять взглянуть и отвести, и снова, и опять этот беглый обмен взглядами — как бы легчайшие касания, короткие и неуловимые. Потом взгляды становятся все более медленными и продолжительными, их все труднее отвести в сторону, и наконец — кульминация: глаза встретились с глазами и уже не отрываются друг от друга, и я тихо погружаюсь в него, а он в меня — и в этом есть что-то мучительное и бесконечно сладостное. Лицо его начинает каменеть и одновременно как бы размягчаться, становясь подобным белому мягкому гипсу, уже застывающему, но еще не застывшему. Напряжение становится нестерпимым, и, слабо вскрикнув, я бросаюсь от него прочь — по коридору — в нашу комнату.

Сейчас, по прошествии стольких лет, уже имея за плечами более обширный опыт по части дружбы и любви, я должен признать, что никто и никогда потом не любил меня так нежно, так тонко, так бескорыстно, как он. Хотя, наверно, именно в этом бескорыстии и крылась ловушка. Но я тогда всего этого не понимал, да и не мог понимать, я еще не знал, что его можно и нужно бояться, меня влекла сама игра, и я наивно полагал, что первым в мире открыл подобное удовольствие.

Отец мой был майор, преподаватель военной академии. Он был большой, белотелый и почему-то напоминал мне белого медведя, которого мы как-то раз с матерью видели в зоопарке. Правда, тот медведь был грустным. Он апатично высовывал из грязного, дурно пахнущего водоема свою морду, укладывал ее на цементную сушу — и, пожалуй, я был единственным из всей толпы радостно вопящей ребятни и сюсюкающих родителей, кто при виде его испытывал не восторг, а какое-то сложное, мне самому тогда еще не вполне понятное чувство, от которого пощипывало в носу и набухал в горле воздушный ком. Я начинал шумно сопеть, дергать за подол мать, возбужденно выкрикивающую «Миш-Миш-Миш», и проситься домой. Мать сердилась, обвиняла меня в капризности, к ней подключались другие взрослые, делали большие глаза и, всплескивая руками, начинали убеждать меня в том, что дети должны любить животных. Дело кончалось моим отчаянным ревом и разгневанным волочением меня за руку через весь зоопарк к выходу.

Правда, сходство отца с тем медведем было скорее в плане, так сказать, физическом, нежели психологическом. Когда летом на даче он, тяжело ступая, расхаживал по берегу речки в одних черных сатиновых трусах, являя миру свое большое белое тело с бесцветными волосами на груди, довольно потягиваясь и поигрывая мускулами, облитыми тонким слоем подкожного жира, он напоминал большого, сильного, неуклюжего зверя. Сходство именно с белым медведем усугублялось отцовским пристрастием к водным процедурам: обливаниям, ныряниям, заплывам. Но было одно существенное отличие от того белого медведя — я никогда не видел отца грустным. Довольным — да. Рассерженным — да. Но грусть — это было совершенно иноприродное ему свойство. Он не только сам никогда не грустил — по крайней мере, я никогда не видел его в таком состоянии, — но и впадал в раздражение при виде грустных людей. По всей видимости, грусть воспринималась им как некий тайный вызов здравомыслию, а он очень гордился своим здравомыслием. И поскольку делать замечания малознакомым людям было не очень-то приличным (хотя подозреваю, подобные желания нередко искушали его), весь его воспитательный пыл обрушивался на меня. «Ну, чего накуксился? — восклицал он, видя меня впавшим, как он выражался, в «мерехлюндию», и увесисто хлопал меня по плечу. — Ты же мужик. Что за бабьи настроения! А ну-ка, давай зарядочку поделаем для поднятия морального духа. Сесть — встать! Сесть — встать! Сесть — встать!» Я изображал на лице удовольствие и приседал в такт его командам, всячески стараясь показать ему, что мой моральный дух уже поднят на должную высоту, не без оснований опасаясь, что в противном случае он возжелает заниматься со мной маршировкой. Сейчас я думаю, что, если бы отец был грустным медведем, хотя бы иногда, возможно, я полюбил бы его. Нет, я не испытывал к нему враждебности. И он, и мать были для меня некоей данностью, не всегда и не во всем удобной, но в общем-то сносной, и я даже чувствовал к ним определенную привязанность. Наверно, они любили меня. Но в материнской любви ко мне было столько приземленности, ее любовь выражалась преимущественно в моем накормлении и обстирывании, а в отцовской — столько здравомыслия, что любовь эта напоминала мне геркулесовую кашу, здоровую и питательную, но не идущую ни в какое сравнение, например, с мороженым — эскимо. В ней не хватало сладости.

Изредка отец даже играл со мной. В солдатиков. «Ро-о-о-та, стройсь!» — гаркал он и вываливал из картонной коробки на стол зеленых оловянных солдатиков. Рота строилась и шла в наступление. «С левого фланга заходи. А-акру-жай!» — воспламенялся отец. «Трах-тах-тах!» — отзывался я. «Тиу-тиу-тиу!» — входил в раж отец. «Трах-тибидух», — соглашался я. «Эй, вояки, ужинать будете?» — вносила свою лепту в семейную идиллию мать. «Молчи, женщина, — сердился отец, — в бою не ужинают». Но мать ничего не понимала в военном деле и простодушно предлагала: «А вы поешьте, а потом довоюете». Этот сугубо гражданский подход так возмущал отца, что он разворачивал роту в сторону матери и страшным голосом выкрикивал: «По врагам Советской власти пли!» — «Пли!» — радостно солидаризировался я с ним, понимая, что имею редкую возможность отомстить матери за то, что она мешала мне в других играх. «А ну вас к лешему!» Мать беззлобно махала рукой и принималась за штопку носок.

Правда, наряду с положительным моментом, а именно возможностью безнаказанного обстрела матери, в военных игрищах, затеваемых отцом, был и момент неприятный. Мне вовсе не всегда хотелось орать и стрелять. Я был скорее созерцательным ребенком и мог, например, часами завороженно разглядывать цветочный узор на обоях — из мелких васильков и розочек, дивясь тайне их взаимопереплетения, столь тесного, что трудно было понять, где кончаются стебелек и листочки одного цветка и начинаются стебелек и листочки другого. Но поскольку игра в солдатики с ее неизменными «трах-тах-тах» и «пли», по всей видимости, мыслилась отцом как важный элемент воспитания настоящего мужчины, а мою склонность к созерцательности он рассматривал как «мерехлюндию», то бывали случаи, когда я был не столько приглашаем к игре, сколько принуждаем. Робкое «мне что-то не хочется» вызывало такой поток отцовского красноречия, — при этом мелькали выражения типа «девчонка», «размазня» и даже «если завтра война, если враг нападет», — что я предпочитал скорее претерпеть игру, нежели оказаться объектом отцовского презрения. Как я уже сказал, мой способ сопротивления заключался в покорности. Но это была покорность особого рода, позволявшая мне оставаться незримым и недосягаемым, всучив миру, и в первую очередь — отцу с матерью, вместо себя некий муляж, сотворенный с учетом их требований и ожиданий. Думаю, что если бы тогда я решился на открытое сопротивление, то был бы быстро обнаружен, извлечен на свет и сокрушен. А так я имел возможность отсидеться как бы в незримой нише, недоступной их воображению. И все же я нуждался в общении. И единственный, кто не внушал мне чувства опасности, был он, кудрявый и ярковолосый товарищ моих одиноких игр. Именно его привязанность ко мне, покорность любым моим затеям — от грубо дурацких до нежно утонченных — с неодолимой силой влекли меня к нему. Я улыбался — и он улыбался в ответ, я хмурился — и лицо его становилось хмурым, я агрессивно скалил зубы и гримасничал — и он покорно копировал мою мимику. В его способности к бесконечным преображениям было что-то завораживающее. Весной 1966 года мы переехали в дом на Университетском проспекте, где нашей семье дали две комнаты в трехкомнатной квартире на восьмом этаже. Третью комнату занимал пожилой одинокий железнодорожник, проводник поезда дальнего следования. Детей в нашем подъезде было много, и постепенно я наловчился играть с ними. И только с Шурочкой играть я не хотел. Впрочем, с ней не хотел играть никто.

Странно, но чаще всего я видел ее смеющейся. Как сейчас вижу это черное кресло, обитое то ли кожей, то ли дерматином, на высоких колесах со сверкающими спицами. Оно стоит неподалеку от подъезда на залитом желтым солнцем асфальте, из него, как улитка из своего домика-гробика, выглядывает шестилетнее существо с большим отечным лицом, а вокруг него скачет через прыгалки, колотит красным мячом об стенку и с радостными воплями гоняется друг за другом все младшее население нашего и соседнего подъездов. Существо тонко смеется, всплескивает руками и радуется — солнцу, мячу, прыгалкам, веселой беготне вокруг себя. Никакие уговоры взрослых не могли заставить нас поиграть с ней. Но когда ее мать Альбина Сергеевна, стремясь хоть как-то скрасить одиночество своей девочки, предлагала нам отправиться с ними на прогулку к Ленинским горам, мы охотно соглашались и даже помогали ей катить коляску-гробик. Не из жалости к Шурочке, но из охоты к перемене мест. И вот однажды я и еще двое мальчишек чуть постарше катили Шурочку по Университетскому проспекту. Был майский день, какой-то особенно теплый, на Шурочке было нарядное красное шерстяное платье с белым воротничком, и поначалу мы катили ее очень осторожно, по очереди забегая вперед и спрашивая: «Удобно тебе, Шурочка?» — «Удобно», — отвечала девочка и радостно улыбалась нам. Потом нам пришло в голову прокатить ее побыстрее, и мы ускорили шаг. Шурочка начала хохотать, всплескивать руками и выкрикивать: «Еще! Еще! Быстрее!» Никогда я не видел ее такой счастливой. Альбина Сергеевна еле поспевала за нами с лицом, еще более счастливым, чем у Шурочки, и радостно выкрикивала: «Осторожней, мальчики, осторожней, не уроните ее». Но куда там! Мы уже помчались во всю прыть. Солнце било нам в глаза, ноги сами несли нас, как по воздуху, и мы не заметили, как со всего размаху влетели с тротуара на мостовую. Коляска вдруг накренилась и, вырвавшись из наших рук, с грохотом упала набок. Завизжали тормоза, зеленый автомобиль остановился в полуметре от коляски. Выскочил шофер, подбежала с помучневшим лицом Альбина Сергеевна... Шурочка в странной, как бы все еще сидячей позе лежала на боку и молчала. С помощью шофера и прохожих ее подняли и усадили в коляску. Странно, но нас никто не ругал. Мы поплелись следом за Альбиной Сергеевной в обратный путь, оробевшие и притихшие.

Через неделю Шурочка умерла.

Стоя рядом с матерью около обеденного стола, выдвинутого на середину комнаты и на котором стоял гроб с Шурочкой, я испытал такой животный ужас, от которого холодели руки и в голове распухала пустота. Это не мешало мне с болезненным любопытством рассматривать сидящих у гроба Шурочкина отца дядю Костю и Альбину Сергеевну. Время от времени один из них вставал, молча гладил Шурочкины руки и так же молча садился обратно. Через месяц они уехали из нашего дома.

И еще одно чувство примешивалось к ужасу — чувство полета. Когда мы с Шурочкиной коляской мчались по весеннему проспекту, я вдруг утратил ощущение своего тела: я как бы вырвался из него вперед и какое-то время парил над коляской с хохочущей девочкой. И когда мгновение спустя Шурочка уже лежала на залитой солнцем мостовой рядом с перевернувшейся коляской, подобно улитке, выковырянной из своего домика, я испытал странное чувство восторга, как бы готовясь взлететь еще выше.

Падение в себя было ужасным. И все же вспоминая о пережитом кошмаре, я тотчас же вспоминал это удивительное солнечное чувство полета.

Все это было достаточно сложно, но поделиться своими чувствами мне было не с кем. Ни отец, ни мать не поняли бы меня. И тогда я вспомнил о нем. После переезда на новую квартиру я о нем не то чтобы забыл, но на новом месте встречи наши стали короткими и неинтересными. Возможно, я просто к нему привык. Новые впечатления: другая квартира, расширение жизненного пространства — две большие комнаты вместо клетушки в коммуналке, нарядные обои, золотисто-кремовые — в большой комнате, служившей столовой, и вкрадчиво-розовые — в родительской спальне, где стояли бок о бок две широкие дубовые кровати, белые тюлевые занавески на окнах и, главное, маленький телевизор «Рубин» с укрепленным перед ним вторым выпуклым экраном, заполненным водой, — все это было неожиданно, празднично, ново и направляло мои мысли не вовнутрь меня, как прежде, а вовне — в этот нарядный мир, расширенный до размеров двора и даже дальше — до Ленинских гор, где высилось гигантское здание Университета, а перед ним, на усыпанном красным песком сквере, белели каменные кувшинки фонтана, исторгающие из себя кудрявые радужные струйки, сверкали свежевыкрашенные желтовато-белые лавочки, а по бокам из яркой зелени деревьев таинственно выступали тяжелые, сумрачные бюсты мыслителей. Это был солнечный мир, дразнящий любопытство, манящий к себе многообразием предметов и красок. Внешний мир, раньше изнурявший меня своей монотонной нелюбовью, вынуждавший прятаться от него в незримой нише, где единственной отрадой были тайные свидания с ярковолосым мальчиком, любящим и любимым, этот внешний мир вдруг обернулся ко мне совсем другим своим обличьем, праздничным, сверкающим, и он выманил меня из моего укрытия, и я уже был совсем готов забыть о своем маленьком друге и о том, какие отношения связывали нас с ним. Выражаясь языком взрослых, моим нынешним языком сорокатрехлетнего человека, наши ежедневные встречи с ним стали сугубо формальными и ни к чему не обязывающими. Сейчас я думаю, что это ослабление моего былого влечения к нему было не более чем хорошо обдуманной сценической паузой, своеобразной передышкой, данной мне внешним миром для того, чтобы я как можно лучше справился с ролью, отведенной мне в последующих актах пьесы, ни на миллиметр не уклонившись от дьявольского сценария. Ах, если бы можно было навсегда оставить этого малыша там, в нашей старой коммуналке у «Динамо»! Но, увы, он был здесь, всегда в потенциальной близости ко мне, и ждал, покорно ждал, когда же я соизволю уделить ему внимание. Он умел ждать!

И он дождался. Вид Шурочки, скорчившейся на солнечной мостовой рядом с опустевшей коляской, вид этой бедной улитки, выдернутой из своего домика наружу, выволоченной из своей ниши, откуда она радовалась жизни, потряс и отрезвил меня. Оказалось, что весь этот блеск внешнего мира, все эти радужные фонтанчики, усыпанные красным песком скверы, синие троллейбусы, зеленые автомобили, похожие на резвых жучков, весь этот праздничный шум расширяющегося пространства — все, все это таило в себе угрозу, было чревато смертью. Сквозь сверкающую оболочку я вдруг увидел острый крючок, ищущий подцепить меня, выдернуть наружу, уложить в дубовый ящик на обеденном столе. Я уже не понимал, как мог так глупо, так безрассудно довериться этому коварно разноцветному миру, поддаться обаянию его благосклонности ко мне, позволить усыпить мою бдительность и выманить из тайной ниши наружу, отвратив мое внимание от ласкового товарища моих одиноких игр! Какая глупость, какая неосмотрительность, какая самонадеянность слабой улитки!

И я стал искать возможность остаться с ним в квартире наедине.

Это было непросто, потому что днем мать обычно бывала дома — она не работала, отцовский заработок позволял это, — а если и выходила в магазин, то, как правило, выпроваживала меня во двор. А вечером приходил отец, долго и плотно ужинал в столовой — кухню он не признавал, — а потом все трое мы усаживались на большой диван для общесемейного ритуального созерцания телевизора. Иногда к нам еще присоединялся сосед-железнодорожник, и тогда в комнате становилось шумно, поскольку молча внимать происходящему на экране ни отец, ни железнодорожник были не способны: они обменивались комментариями, то выражая бурное негодование при виде разгона демонстрантов в Америке, то гордо приосаниваясь, когда показывали запуск новой советской электростанции. Так что никакой возможности уединиться у меня не было. Но я был терпелив...

...В тот день мать опять затеяла большую стирку. Отец был на работе, сосед — в очередном рейсе. Я еле дождался, когда же она наконец все достирает, докипятит и отправится во двор развешивать белье. Как назло, у нее в тот день побаливала рука, и она стирала медленно, стараясь не делать слишком энергичных движений, чтобы не натрудить руку. Нетерпение мое возрастало, я все время крутился около нее и даже, что уже было совсем непохоже на меня, пытался предложить свою помощь. Но она отмахивалась, говоря, что стирка не мужское дело. В какой-то момент даже возник риск, что меня отправят гулять. После очередного «мам, давай я тебе помогу» она вдруг разогнулась, вынула руку из таза, стряхнула с нее мыльную пену и, пригладив упавшую ей на глаза прядь, повернулась ко мне. Не знаю, что выражало мое лицо, но она вдруг озабоченно вгляделась в меня и сказала: «Боже, чего это ты такой бледный? Шел бы ты во двор». — «У меня голова болит, я лучше полежу», — не своим голосом ответил я и поспешно ретировался в столовую. Там я улегся на диван, подсунул себе под голову маленькую подушку с вышитым на ней огненно-красным петухом и сделал мученическое лицо на случай, если мать вдруг вздумала бы заглянуть в комнату. Впрочем, я мог бы и не делать такого лица, поскольку от нетерпения у меня и впрямь разболелась голова. А мать все гремела в ванной тазами, шумно пускала воду из крана и тяжело шлепала белье о стиральную доску. В голове у меня тоже начало что-то постукивать, как будто огненный петух просунул из подушки свой клюв и ритмично колотил меня по виску.

Наконец входная дверь хлопнула, я вскочил с дивана и бросился к окну. Через пару минут во дворе появилась мать. Сгибаясь под тяжестью двух ведер, доверху наполненных скрученным бельем, с ожерельем из деревянных прищепок на шее, она двинулась в сторону детской площадки, чуть поодаль от которой были натянуты бельевые веревки, на коих уже красовались чьи-то исполинские черные трусы, розовая комбинация и пара голубых женских лифчиков. Я был свободен!

...В спальне стоял душный розовый полусумрак. Занавески на окне были задернуты, но не очень плотно, и сквозь щель между ними просачивались жидкие лучи, дрожали на паркете и воспламеняли алые китайские покрывала на кроватях, недавно купленных отцом в ознаменование присвоения ему звания подполковника. Большое прямоугольное зеркало, укрепленное над туалетным столиком, отражало распластавшуюся на нем в полушпагате фарфоровую балерину Уланову, томно грезящую о чем-то с закрытыми глазами, и выстроившихся гуськом, по росту — от самого большого до самого маленького — семерых мраморных слоников.

Я чуть помедлил на пороге, затем шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь. И тотчас же он шагнул мне навстречу.

Он был бледен, как гипсовая статуэтка, и только два розовых, нездоровых пятнышка на щеках и белое подушечное перо, запутавшееся в ярко-русых кудрях, изобличали его принадлежность к миру живых. Я молча разглядывал его. Господи, до чего же он исхудал! Он смотрел на меня затравленным взглядом, но сквозь эту затравленность пробивался некий вызов, брезгливость и какая-то тупая ирония. Для меня, научившегося читать это лицо гораздо раньше, нежели я научился при помощи отца читать «Азбуку», это новое выражение было слишком сложным. Как будто мне показали книжку на иностранном языке, где многие буквы хотя и похожи на русские, но означают совсем другое. Я почувствовал неприязнь к нему. Он вдруг сделался мне гадок и непонятен. Я перевел взгляд на его руки. Они вели себя странно: то елозили друг по другу где-то на уровне живота, то замирали и снова затевали свою неприятную возню. Мне захотелось уйти. И вдруг я перехватил его взгляд. В нем не было уже ни иронии, ни брезгливости, но одна лишь жалкая растерянность. Губы его дрогнули, искривились — и, звучно всхлипнув, я бросился к нему, опрокидывая мраморных слоников.

Я целовал его холодные, стеклянные губы, пытался гладить вздрагивающие плечи, но руки мои натыкались на твердую серебряную поверхность, разделяющую нас, непроницаемую для моих ласк. Сквозь слезы я видел за его спиной комнату, почти такую же, как наша спальня, и все-таки чуточку иную: кусок алой кровати, кусок белой двери, опрокинутые слоники... — так близко, так рядом, так недосягаемо!

Я отступил назад. Потом снова приблизился и снова отступил, заставляя его проделать то же самое, и снова, и опять — и вдруг за спиной мне почудилось некое движение, как будто его комната начала слегка покачиваться и как бы пульсировать. Не переставая двигаться, я напряг все свое внимание и вскоре заметил, что зазеркальная комната то расширяется, когда я приближаюсь к ней, то сужается, когда я отступаю. Я замер. И комната тотчас же замерла. Но я уже знал, что неподвижность ее обманчива, и начал раскачиваться — взад-вперед, взад-вперед, и он тоже раскачивался вместе со своей комнатой, как бы пытаясь прорваться ко мне сквозь твердое серебристое мерцание, разделявшее нас. И чем быстрее мы раскачивались, тем сильнее пульсировала его комната, сообщавшая свою дрожь моей комнате, тоже утратившей свою неподвижность: качались алые кровати, качалась белая дверь, которая одновременно была и позади меня за моей спиной, и впереди — за его спиной. Качались розовые стены, предметы утрачивали свои очертания, мерцали, пульсировали — розовое, алое, белое перетекало друг в друга, расширялось, сужалось... Внутри меня нарастала дрожь, как будто нечто, заточенное во мне, пыталось вырваться наружу, я раскачивался все быстрее — и вдруг в голове у меня что-то щелкнуло, я вылетел из самого себя, беспрепятственно прошел сквозь зеркало и какую-то долю секунды плавал там, в розовом мерцании над теми алыми кроватями, и уже приближался к той белой двери, намереваясь пройти и сквозь нее, как вдруг она начала таять, оплывать вниз какими-то мягкими розовыми треугольниками... — и вот я уже лежал на полу в моей комнате, около туалетного столика, все тело мое ныло, будто я только что упал с огромной высоты и разбился...

Все это произошло так быстро, гораздо быстрее, чем можно пересказать, и все же у меня было ощущение, что я пробыл там долго, очень долго. И еще одна странность — я никак не мог вспомнить, видел ли я там его? Вспоминалось только алое, розовое, белое...

Я сел на полу и обвел глазами комнату: она была неподвижна, предметы ее были четко очерчены, замкнуты в самих себе, непроницаемы друг для друга. Но я уже знал, что они могут быть иными — подвижными, изменчивыми, взаимоперетекаемыми.

Вернувшись, мать долго ругала меня. Слава богу, ей даже не пришло в голову, чем я тут без нее занимался. Она решила, что я просто играл со слониками. Наконец, утомившись от перечня всех моих вредоносных качеств: «не ребенок, а наказание», «другие дети как дети, а ты...» и так далее, мать с оханьем расставила по местам слоников, сокрушенных силой моей страсти, стерла с зеркала следы любви и отправилась на кухню готовить обед.

Ах, если бы было можно навсегда оставить этого ласкового малыша там, в нашей старой коммуналке у «Динамо»! Но он был здесь, всегда в потенциальной близости ко мне, и ждал. Он умел ждать!

В тот день в нашем издательстве только и было разговоров что о выставке на Малой Грузинской. Мнения разделились. Одни говорили, что это надругательство над искусством, другие высказывали робкое предположение, что раз такое позволили художникам, то, может, и нам разрешат издать сборничек французских поэтов-авангардистов. Заинтригованный, я отправился на выставку. За мной увязалась толстая редакторша из отдела прозы.

Только мы вошли в первый зал, как на нас обрушился мощный цветовой поток: белые церкви струились в антрацитово-черное небо, багровые гранаты исполинских размеров лопались от переполняющего их жара, женщины с лиловыми волосами, хохоча, парили над белыми домиками, розовые кошки с маленькими крылышками и когтистыми лапами раскачивались на ветвях синих деревьев. И этот поток захватил меня и понес. Дело портила только толстуха редакторша, которая оказалась абсолютно неспособной смотреть молча. Она беспрестанно дергала меня за рукав и громко шептала мне на ухо: «Нет, вы посмотрите. Вы только посмотрите, что делают! Ну женщины летающие, это я еще понимаю, но чтобы кошки! И кто это только позволил?»

Мы ходили почти уже полчаса, когда она вдруг толкнула меня в бок и не то чтобы выкрикнула, но каким-то странным голосом тонко выпискнула:

— Боже, какая гадость! Вон, на той стене.

Я обернулся и замер. Со стены на меня смотрели странные существа: то ли человекообразные насекомые, то ли насекомообразные люди.

— Ну и пакость! — Толстуха брезгливо передернула плечами. — Может, уйдем?

— Может быть, — механически ответил я и направился к рисункам.

— Желаете приобрести? — Румяный мужчина с нежной розовой пролысиной в волосах неожиданно материализовался рядом со мной.

— Это ваши? — удивился я, силясь связать в уме его розовощекость и улыбчивость с тем мягкотелым ужасом, который копошился на рисунках.

— Нет, что вы! Я организатор, — обворожительно сверкнул зубами розовощекий. — Какой предпочитаете, «Психею» или «Цивилизацию»? Поддержите молодую художницу.

Я переводил взгляд с «Цивилизации», где была изображена консервная банка, так тесно набитая человекокузнечиками, что у одних из ушей прорастали ноги, а у других из подмышек торчали глаза, на «Психею», где из треснувшего кокона пыталось выбраться наружу какое-то месиво из неразвернувшихся крылышек, слабых лапок и реснитчатых глаз.

— Неужели вы хотите их купить? — Толстуха редакторша приблизилась к нам и изо всех сил таращила на меня глаза. — Такое ведь ночью увидишь, со страху помрешь.

— Ну знаете ли, — возмутился розовощекий. — Вы хотите, чтобы искусство ласкало вас. По принципу «сделай мне красиво».

— А почему бы не сделать мне красиво? — упорствовала толстуха. — Искусство должно облагораживать.

— Ничего оно вам не должно. Может быть, это вы должны ему. Если внутренняя суть вещей, которая открывается художнику, вам не нравится, это еще не значит, что она не существует. Может быть, это вы не существуете.

— Простите. — Я осторожно тронул за рукав разбушевавшегося организатора. — А сколько они стоят?

— О, всего ничего. Пятьдесят рублей штука.

Я чуть было не охнул, но сдержался. Это была почти треть моей зарплаты.

— Что выбираете? «Психею» или...

— «Психею». — Да-да, я так и сказал: «Психею». Назло толстухе.

— О, у вас тонкий вкус. Давайте присядем. Вот сюда, на банкетку. Давно коллекционируете картины?

— Да нет. Первый раз покупаю. Честно говоря, для меня немножко дорого.

— Нет-нет, поверьте моему опыту. Через несколько лет этим картинам цены не будет. Очень перспективная художница. А вот и она.

Тощее низкорослое существо с рыжей косичкой, облаченное в серую заношенную кофту и длинную ситцевую юбку в мелкий красный цветочек, стояло перед нами и теребило себя за воротник.

— Это Полина, — сказал организатор, — а это...

— Павел Сергеевич, — отрекомендовался я. — Поэт-переводчик.

— Павел Сергеевич купил вашу «Психею».

— Вам понравилось? Правда понравилось? — Существо заулыбалось и даже несколько похорошело. — А то некоторые говорят, — оно уже окончательно превратилось в девочку и недоуменно разводило руками, — говорят, что у меня неадекватная психика.

— Неадекватная чему? — снова закипел розовощекий. — Их убогому воображению? Да они же все заблокированы! Зомби! Вы думаете, для того, чтобы уничтожить в человеке личность, ему обязательно надо вколоть что-нибудь, извините за непарламентское выражение, в задницу? Препараты специальные? Да ничего не нужно. Нас и так с детства зомбируют. Туда не ходи! Сюда не садись! Все дети как дети, а ты! Чего на дерево полезла, ты же девочка! Чего ревешь, ты же мужик, а не баба! А это что такое? — Он сделал идиотское лицо. — Что ты здесь нарисовал? Дядю Васю? А почему у него грабли вместо рук? Что? Я сама говорила, что у него руки загребущие? Так это же фигурально! Смотри не ляпни при нем. Не ребенок, а наказанье!

Я хохотал, Полина тоненько подхихикивала, чешуйчатокрылая и реснитчатоглазая Психея, цепляясь ломкими пальчиками за края трещинки, пыталась выпростать наружу свое бесформенное тельце.

Не знаю, чем она зацепила меня? Ведь не внешностью же. Наверно, все дело было в снах. Да, точно — в снах. Днем я был преуспевающий поэт-переводчик, редактор престижного издательства. Но по ночам... По ночам мир оборачивался ко мне совсем другой стороной. Он вдруг обнаруживал в себе текучесть, зыбкость, способность к необычным превращениям. Один из таких фрагментов моей ночной жизни повторялся особенно часто. Будто я в нашей квартире на Университетском, и отец в трусах и майке сидит за обеденным столом, и в руке у него — бритва. А рядом с ним в розовом халате стоит наша соседка с седьмого этажа тетя Клава. «Что, сынок, соскучился по нас? — ласково спрашивает отец и взмахивает бритвой. — Иди к нам». — «Иди, — повторяет тетя Клава, и в руке у нее тоже появляется бритва. — Ты что, не узнал меня? Я твоя мама». И я вскрикиваю и бегу от них по коридору. Там, посреди двора, залитого солнцем, стоит пустое черное кресло-каталка на высоких колесах, а сзади него улыбается тетя Клава: «Ну что ты, глупыш? Иди ко мне, спатки пора». И я вижу, что кресло все усеяно мелкими белыми улитками...

И то ли в рисунках этой девочки было нечто, наводящее на мысль о том, что и ей знакома ночная сторона жизни, то ли... Не знаю.

Когда раздался телефонный звонок и в трубке еле слышно, как будто звонили по крайней мере из созвездия альфы Центавра, прошелестело «здравствуйте», я почему-то разволновался. «Полина! — закричал я. — Полина, говорите в трубку, я вас почти не слышу». — «Я только хотела спросить, — прошептали в трубке, — вы действительно хотите, чтобы я пришла к вам? Вы мне Верлена обещали». Я решительно не помнил ни о каком Верлене, но... «Действительно, действительно! Я буду вам очень рад! Записывайте адрес». — «Я записываю», — донеслось из трубки — тихо-тихо, еле различимо.

Когда я открыл ей дверь, она стояла, склонив голову набок, и то ли радостно, то ли испуганно смотрела на меня. Одета она была все в ту же красную юбку и серую кофту.

— Как вы хотите, сперва кофе попьем, а потом, чуть попозже, пообедаем? Или сразу обед?

— Не знаю... Как в вашем доме принято...

— Да никак особенно не принято. Вы во сколько завтракали?

— Я утром пила молоко.

— Так вы голодная? Тогда быстренько накрывать на стол. Вон там, в серванте, — тарелки и чашки.

Вернувшись из кухни с банкой соленых огурцов, я увидел, что девочка листает томик Пушкина.

— Вы любите Пушкина? — спросил я.

— Нет, что вы! Его значение сильно преувеличено.

— Вот как? — улыбнулся я.

— Он ведь не создал ничего оригинального. Все это перепевы из европейской поэзии, — наставительным тоном пояснила девочка. — Ой, может быть, я вас обидела?

— Да нет... — Ее самоуверенность позабавила меня. — Вот колбасу режьте.

— Спасибо, я не ем мяса.

— Вы вегетарианка?

— Нет, просто не хочу привыкать к той пище, которая мне не по карману. Ведь потом будет хотеться. — Она застенчиво улыбнулась.

— Скажите, — осторожно спросил я, — а кто ваши родители?

— Мама учительница, а папы у нас нет. Я незаконнорожденная. — Она тревожно заглянула мне в глаза. — Это вас не смущает?

— Что вы! Что вы! Так вы с мамой живете?

— Нет, мама у меня в Горьком. Я здесь одна. Я окончила Училище памяти 1905 года.

— А где же вы живете?

— Когда у кого. Несколько дней жила у Аркадия Ефимовича, ну, который нас с вами на выставке познакомил. Только вы ничего не подумайте, у него жена есть. Теперь у одной знакомой живу. Она в Туркмению поехала на этюды. Через месяц вернется.

— Еще раз извините, что расспрашиваю, но...

— Ничего, ничего, пожалуйста, я привыкла.

— Гм, да я ничего особенного, я только хотел спросить, сколько же вам лет?

— Двадцать три.

— Двадцать три? Я думал, вам не больше семнадцати.

— Просто я хорошо сохранилась.

Почудилось ли мне, или и впрямь в глазах у нее сверкнул издевательский огонек? Нет, наверно, показалось, потому что она уже смотрела не на меня, а на мелкий рисунок тарелки.

— Ох, что же я! Кушайте. Огурчик положить?

— Спасибо, — прошептала она.

Ночью я увидел мать. Такой, какой она была в моем детстве. Она медленно распрямилась над тазом, стряхнула с рук мыльную пену и сказала: «Я же тебе запретила лазать на чердак». И я тотчас же оказался на чердаке и увидел, как зеленоватый луч ударил в окошко и превратился в рыжую девочку с огненным помидором в руке. «Не шуми», — строго сказала девочка и откусила помидор. На ней было короткое байковое платье, и из-под него вылезали розовые штанишки. «Не шуми», — повторила она. «Это Шурочка», — сказала мать, она уже почему-то тоже была на чердаке. «Какая же это Шурочка? — удивился я. — Она же умерла». В ответ мать молча протянула мне круглое зеркальце. «Это не Шурочка!» — закричал я и ударил мать по руке. Зеркальце выскользнуло и, ударившись об пол, разлетелось сверкающими осколками.

Здание метро мягко и округло розовело под сухими лучами бабьего лета, время от времени исторгая из себя разноцветные стайки пассажиров, пятипалый желтый лист отлепился от ветки клена, медленно покружил в воздухе и, со слабым шорохом опустившись на тротуар, начал красться к моим ногам. Затем второй, третий... А Полины все не было. Листок подкрался ко мне и стал тихо карабкаться на ботинок. Я отдернул ногу и переместился в сторону от ползущих на меня листьев. И тогда я увидел дом. Двухэтажный, из красного кирпича. Из подворотни дома выбежала Полина и с перепуганным лицом помчалась через дорогу к метро.

— Полина, Полина, я здесь! — закричал я и замахал руками. — Что случилось?

Она чудом увернулась от выскочившей из-за угла машины и впрыгнула на тротуар.

— Да что с вами?

— Кузнечик, — прошептала она.

— Какой кузнечик? Ничего не понимаю.

— Там большой кузнечик. Я не рассчитала и приехала раньше. Решила где-нибудь во дворе посидеть. На скамеечке. А он прыгнул на меня.

Я хотел рассмеяться, но лицо девочки выражало такой ужас, что я сдержался.

— Успокойтесь, давайте сперва зайдем в кафетерий, а в музей тогда уж попозже.

Я твердо взял ее за руку и повлек в конец сквера к стекляшке кафетерия. Рука была маленькая, холодная и влажная.

В кафетерии было грязно и малолюдно. Я выбрал относительно чистый столик, усадил за него Полину и направился к стойке. Вернувшись с кофе и булочками, я обнаружил, что она, скорчившись, сидит на стуле, поджимая под себя правую ногу, и сосредоточенно постукивает себя по зубам костяшками левой руки.

— Кушать подано! — Я склонился в шутливом поклоне.

— Ай! — Девочка отдернула руку ото рта, лязгнула зубами и вскинула на меня глаза. — Это вы?

— Нет, это Серый Волк, давайте кофейку попьем. Смотрите, какие булочки. Еще теплые.

— Я, кажется, поняла. — Девочка аккуратно отщипнула кусок булочки. — Это была самка. А кофе сладкий?

— Да, с сахаром.

— Я вообще-то стараюсь воздерживаться от сладкого. Ведь я такая чувственная. Мне надо воздерживаться. Да, это точно была самка. Я ее узнала, это Saga pedo. У них не бывает самцов. Только самки. Они размножаются партеногенетическим путем.

— Парте... как?

— Ну, партеногенез, бесполое размножение. Одни самки. Амазонки своего рода. Но почему она на меня набросилась? Они никогда на людей не нападают. И вообще они тут не водятся.

— Да почему вы думаете, что она на вас напала? Случайно прыгнула...

— Нет-нет. Случайность исключена. Вы знаете, они такие интересные, эти Saga pedo. Правда, хищницы, но ведь бесполое зачатие! Вот если бы и у людей так было!

Я чуть не захлебнулся кофе.

— Я что-то не так сказала? — обеспокоилась Полина. — Но ведь это же элементарно. Правда, я как-то раз пыталась объяснить Аркадию Ефимовичу влияние насекомых на наши философские представления, а он обиделся. Сказал, что я оскорбляю его чувства. Странно, взрослый человек... и в общем-то тонкий... И вдруг такая узость мышления. Нет, вы не подумайте, что я что-то... Он очень хороший человек. Но почему она все-таки на меня напала? Обычно на меня нападают стрекозы. Ну это понятно. Но чтобы кузнечик! Значит, дело зашло уже далеко.

Она заскребла по чашке обкусанным ногтем указательного пальца.

У меня было такое чувство, будто я присутствую на премьере какого-то страшно увлекательного фильма, но опоздал к началу и вынужден смотреть его прямо с середины. Однако от вопросов я воздержался и понимающе кивнул. Этот кивок так воодушевил Полину, что она даже выпростала из-под юбки поджатую ногу и стала елозить по полу мыском ботинка:

— Да, конечно, рано или поздно это должно было начаться. Нельзя безнаказанно жить в чужом доме и ощущать себя хозяевами. Миллионы лет они владели землей, и вдруг пришли мы, понастроили свои дурацкие жилища и объявили себя царями природы. Да мы по сравнению с ними не то что новорожденные, мы, может быть, даже еще не родились. Кто знает, быть может, — она с недоумением посмотрела на свою руку, все еще продолжающую скрести по чашке, — быть может, нас еще и нет. Я иногда даже думаю, — голос ее упал до шепота, — мы просто им снимся, и, когда они проснутся, мы исчезнем. Со всеми нашими домами, заводами и полетами в космос.

— Если я вас правильно понял, я не более чем кошмарное сновидение таракана?

— Вас это смущает? — удивилась Полина. — Но это же эстетический предрассудок! Хотя... — она задумчиво поглядела на меня, — вы скорее всего снитесь бабочке-лимоннице, потому что вы доброе и красивое сновидение.

Кажется, я покраснел:

— А вы, Полина, чей сон? Такой яркий и удивительный...

Девочка съежилась и помрачнела:

— Ох, лучше не спрашивайте! А то мне опять страшно будет. Я ведь сейчас одна ночую. Правда, меня сегодня Аркадий Ефимович с женой приглашали в гости. С ночевкой. Я даже халат с собой взяла. И полотенце. Они такие добрые. Только неудобно, ему опять придется на кухне спать. И все-таки почему она на меня напала?..

Среди ночи я проснулся. В комнате было темно, но это была какая-то другая темнота, не такая, как в предыдущие ночи. Она мягко пульсировала, испуская из себя тонкие токи. Я протянул руку в эту шуршащую темноту, нащупал веревочку, утяжеленную прохладным пластмассовым шариком, и дернул за нее. Темнота сухо щелкнула и расцвела красным абажуром торшера, высветив кусок комнаты и окно, заполненное светящейся листвой, среди которой цвел точно такой же абажур. И еще что-то красное было в комнате, мягкое, пушистое, беззащитное... Только где? Ах, вот! Щуплый байковый халат аккуратно свисал со стула, и рядом с ним, на тахте, отделенной от моей кровати гардеробом, кто-то ровно дышал, тихо, почти неслышно... Я подкрался к тахте и наклонился. Девочка сердито пробормотала что-то и, как бы защищаясь, прикрыла лицо кулаком.

Я подошел к окну. На ветке рядом с абажуром выросло мужское лицо. И улыбнулось мне.

— Доброе утро!

Я отложил вилку, которой сбивал омлет, и обернулся. Девочка стояла в дверях кухни и улыбалась мне. Заспанное личико ее чуть припухло, руки с крупными косточками запястий прижимали к груди белое вафельное полотенце, аккуратно заштопанное в двух местах.

— Доброе утро! — Кажется, я покраснел. — Как спалось на новом месте?

— Спасибо, хорошо.

Она потупилась и стала тискать и мять в руках полотенце. По всей видимости, она нервничала. Я подошел к ней и по-отечески прижал к груди. Она замерла. И вдруг я почувствовал, что она деликатно высвобождается из моих объятий.

— Я бы хотела умыться, — сказала она.

— Да, да, конечно. Мыло там, на полочке.

Я посмотрел на ее спину. Спина была худая, с жалкой смешной косичкой.

После этого она исчезла, дней на десять. Поначалу это меня вполне устраивало: у меня был срочный перевод — пятьсот строк сенегальских поэтов, и я не хотел, чтобы меня отвлекали. Но потом на меня вдруг напала непонятная тревога. Мне стало казаться, что в квартире кто-то есть и он следит за мной. Я обошел квартиру и всюду зажег свет. Но тревога не проходила. Тогда я включил еще и торшер. Он налился красным тревожным соком... и тут раздался звонок. Я снял трубку. «Ой, — смеялась трубка, — ой, что же мне теперь делать? Неудобно ведь...» Тут до меня дошло, что трубка вовсе не смеется, а плачет. Я обрадовался. «Полина, — закричал я, — что случилось?» — «Ой, — прорыдала трубка, — она вернулась из Туркмении и говорит, что я на нее неприятно смотрю. А я не смотрю, я совсем не смотрю. А она говорит, чтобы я уезжала. А куда же я? Ведь я никого, кроме Аркадия Ефимовича, не знаю. Ну, до такой степени, чтобы... Но неудобно ведь, ему опять придется на раскладушке. Мне бы всего на несколько дней, а там я что-нибудь придумаю... Но ведь я никого...»

И вдруг я неожиданно для самого себя сказал:

— Почему же никого? А я?

— Вы? — застеснялась трубка. — Но неудобно ведь. Мы же разнополые. Мне и за ту ночевку неудобно. Но если только на несколько дней...

Через час она уже вошла в мою квартиру с крохотным обтерханным чемоданчиком и сразу попыталась подмести пол. Я отнял у нее веник. Тогда она сказала мне, что тратиться на нее мне не придется, потому что у нее есть целых десять рублей. И тут же попробовала мне их всучить. Когда я отказался от денег, она занервничала и сказала, чтобы я не волновался, она скоро найдет работу, устроится в ЖЭК и получит казенную квартиру. Правда, тогда придется забросить живопись, потому что я-то, как творческий человек, должен понимать, что внутренняя суть вещей просто так не открывается, а насекомые очень хитрые, и если не держать мозг для них все время открытым, то они не позволят ей их рисовать, а как же держать его открытым, если ее сознание будет все время забито жэковскими бумажками. Я осторожно спросил, не стоит ли ей какое-то время пожить у матери в Горьком. «Ой, что вы! — испугалась она. — Моя мать, вы ее не знаете, она такая властная, прямо как царица термитов. А пока царица жива, она подавляет в своем потомстве возможность стать царицей. Я ведь от нее и уехала в Москву».

В конце концов мы решили, что она поживет у меня с недельку, и за это время мы что-нибудь придумаем. Неделька превратилась в две. Потом в три. Она нервничала и то предлагала мне свои десять рублей, то снова начинала строить планы о том, как она будет работать в ЖЭКе. Впрочем, мне было уже ясно, что ежедневно ходить на службу она абсолютно неспособна. Неделька превратилась в месяц. Она округлилась, похорошела и все время рисовала. Тогда и были созданы лучшие ее рисунки: «Хозяин травы», «Пчелиный рай», «Термитник цивилизации»...

Я тоже испытывал подъем. Я давно уже подбирался к Полю Валери, но не мог найти к нему ключ. А тут вдруг пошло. Я перевел «Сильфа», «Рождение Венеры», «Шаги», начал уже подумывать о Малларме... Никогда у меня не было такого благодарного слушателя. Когда я читал ей свои переводы, ресницы ее начинали подрагивать, глаза то изумленно округлялись, то превращались в щелочки, брови то лезли вверх, то сходились у переносицы. В ее способности к преображениям было что-то завораживающее. Она находила, что у меня оригинальный переводческий почерк, особенно эпитеты...

Но иногда она вдруг проявляла нахальство. Как сейчас помню такую сцену.

Букет из желтых и багровых осенних листьев пламенеет на синей скатерти. Полина пьет чай из белой чашки. Чай горячий, и ей приходится вытягивать губы трубочкой, чтобы не обжечься. От этого лицо ее кажется длинноносым, бледная кожа распарилась и порозовела, рыжие завитушки, выбившись из-под гладко затянутых волос, полыхают вокруг лба. И вся она напоминает пушистую пчелу, тянущую хоботком нектар из белого цветка.

— Как у вас хорошо, — говорит она и накладывает в блюдечко абрикосовое варенье. — Это вы сами варили?

— Что ты! Это покупное.

— И я ничего не умею. Разве что рисовать. — Она огорченно разводит руками.

— Ничего, выйдешь замуж, научишься.

— Замуж? Но ведь это же страшная гадость!

— Что — гадость?

— Ну это... Что между мужчиной и женщиной бывает. По-моему, самое отвратительное, что есть на свете, — это лицо мужчины в момент так называемой «страсти». — Она кривится.

— Ну, это тебе, деточка, неудачные мужчины попадались.

— Мне? Мужчина? — Полина взмахивает чайной ложкой, абрикосовое варенье падает ей на жакет. — Я девушка!

— Но откуда же ты тогда знаешь...

— Я не знаю, я совсем не знаю, но могу себе представить! — Все лицо ее вплоть до рыжих завитушек изображает омерзение. — Животные!

— Да за что же ты так ненавидишь мужчин?

— Я не мужчин, вовсе не мужчин, женщины еще гаже! Особенно беременные.

— Но почему?

— Да потому что все войны на свете из-за этих грязных баб, из-за того, что им нужно набивать нору все новыми и новыми тряпками. Они же все время беременеют!

Вторая капля варенья капает на жакет и медленно ползет вниз, оставляя за собой липкий коричневатый след. Эта медленно ползущая капля почему-то особенно раздражает меня, и я резко выкрикиваю:

— Ну знаешь, твое стремление к парадоксальности не знает никаких границ!

— А кто их определил, эти границы? Опять-таки женщины. Вот, например, крылатые муравьи после полового акта теряют свои крылья и больше никогда не летают.

— При чем здесь муравьи?! При чем здесь муравьи?! Мы говорим совсем о другом.

— Нет, мы говорим именно об этом! — Глаза Полины торжествующе сверкают. — Если твое предназначение — откладывать яйца, то крылья уже не нужны. Для того чтобы оставаться в границах, в рамках, в норме — в муравейнике! — достаточно уметь ползать. А крылья — это совсем для другого.

— Да где же логика? — Я с ненавистью смотрю на коричневую каплю, переползающую с серого жакета на красную юбку. — То ты мужчин ненавидишь, то женщин. Дай тебе волю, так ты всех кастрируешь и стерилизуешь.

Я резко встаю из-за стола и ухожу на кухню. Через минуту там появляется Полина. Она нервно теребит ворот жакета и сконфуженно улыбается.

— Я вовсе не хотела вас обидеть, — шепчет она. — Я ведь вам стольким обязана. Мне бы совсем не хотелось, чтобы мы поссорились из-за какой-то ерунды.

— Это не ерунда, — дрожащим голосом отвечаю я.

— Ерунда! Не хватало еще, чтобы мы поссорились из-за каких-то дурацких абстракций!

— Ничего себе абстракции! Я ведь все-таки тоже мужчина.

— Ну какой же вы мужчина? Вы же добрый.

Я роняю в раковину ложку, которую раздраженно вертел в руках, и начинаю смеяться. Полина вторит мне сперва робко, а потом все громче и громче.

Но чаще всего она бывала такой чуткой. Я улыбался — и лицо ее вспыхивало улыбкой. Я хмурился, и лицо ее покорно копировало мою мимику, и за это я прощал ей все. Ведь она была такая слабая и беззащитная!

— Пал Сергеич, ты где такое чучело откопал? В спецзаказе, что ль, выдали?

— В сцецзаказе.

— Ну ладно, ладно, не злись! — Соседка Татьяна с двумя раздувшимися авоськами в руках стояла, преграждая мне путь. — Родственница, что ль?

— Родственница, родственница. — Я попытался прошмыгнуть мимо, но все пространство от стенки до перил было плотно заполнено Татьяной и ее авоськами.

— А ежели родственница, так что ж на тебя не похожа? Ты мужчина интересный, а эта — прям глиста в обмороке.

— Татьяна Петровна, вы бы все-таки выбирали выражения!

— Так, значит, не родственница.

— Да вам какая разница?

— Как — какая? А что ж это, тут всякие подозрительные личности поселяться будут, а мне какая разница? Я ведь домовый комитет.

— Извините, Татьяна Петровна, боюсь на перерыв попасть.

— О, магазин — это дело святое! Особливо ежели пивка для рывка. Ладно, иди, а то еще и впрямь опоздаешь.

Вечером я застал Полину в слезах.

— Что? Что случилось?

— Эта женщина, — выхлипнула она.

— Какая еще женщина?

— Толстая. Она, наверно, беременная.

— Кто беременная? Теперь ты будешь шарахаться на улице от каждой беременной! Мало мне кузнечиков. Она что, тоже прыгнула на тебя?

В ответ Полина зарыдала еще громче.

— Ну что ты? Что с тобой?

— Она сказала, что без прописки нельзя. И что она домовый комитет.

Я начал догадываться, в чем дело.

— С тобой что, Татьяна разговаривала? А зачем ты всякую дуру слушаешь?

— А вы меня теперь не выгоните?

— Ну уж если прежде не выгнал... — шучу я и осекаюсь: девочка смотрит на меня с таким ужасом, что я неожиданно для самого себя порывисто наклоняюсь к ней и целую ее горестный зареванный рот.

Она слабо всхлипывает и утыкается головой мне в живот.

Ночью мне приснилось, будто я стою на эскалаторе в метро. А на его полированной фанере матово светятся белые шары, похожие на гигантские коконы, и я еду вниз и трогаю коконы рукой. От моих прикосновений они размягчаются и начинают нежно посапывать.

— Желаете приобрести? — Розовощекий мужчина с нежной пролысиной в черных волосах неожиданно материализуется рядом со мной.

— А разве их можно купить? — удивляюсь я.

— Да не то что можно. Прямо-таки нужно, голубчик. Вы их этим очень поддержите. Какой желаете — помельче, покрупнее?

— Не знаю, — смущаюсь я. — Сами понимаете, ответственность.

— Да уж если приручите... — Он ласково гладит коконы. «Ня-ня-ня», — пищат коконы, разевая беззубые ротики-ранки.

— Да они же у вас голодные! — возмущаюсь я. — Во сколько они завтракали?

— Завтракали? — мнется розовощекий. — Понимаете, как бы вам объяснить? Они еще не совсем родились. Все зависит от обстоятельств. Впрочем, у вас вряд ли еще будет такой шанс.

— Беру, — поспешно говорю я.

— Вы в этом уверены? — недоверчиво улыбается он. — Кого хотите? Самца? Самочку?

— Я хочу девочку.

— О, у вас тонкий вкус.

На следующий день я опять застал ее в слезах. Она подняла ко мне припухшее личико и хрипло выкрикнула:

— Они сказали, что моими рисунками только детей стращать. И что у меня женская рука. А я им сказала, что у них мужская нога.

— Да кто «они»?

— Выставком.

Это был очередной отказ. Последнее время она тщетно пыталась пристроить свои рисунки на какую-нибудь выставку. По всей видимости, в идеологических сферах подул другой ветер, и даже Аркадий Ефимович был не в силах ей помочь.

Я хотел погладить ее, но она резко мотнула головой, так что рыжая косичка пару раз хлестнула ее по щекам, и выскочила из комнаты. Входная дверь хлопнула. Я было двинулся за ней, как скомканный листок на столе привлек мое внимание. Я разгладил его. «Сновидение» — было написано на нем крупным детским почерком. Ее почерком. Я стал читать. Там было написано следующее:

«...и мы ушли неизвестно куда. И рыбы улыбались нам, большие рыбы с крупными ртами. Поселок был рыбацкий, но никто не хотел на рыб охотиться, и рыбы страдали очень. Но ведь должен кто-то страдать. Или не должен? «Чушь», — сказал мне маленький мальчик с ладошками как нежная терка. И он любил ласкать этими ладошками женщин. И женщины любили, когда он ласкал их. Но он не любил их. Он любил только ласкать, а не любить. Колокол в этом поселке звонил редко, и никто не знал, где этот колокол и когда будет звонить. И я пойду на зов колокола. В какой-то неизвестный час. Потому что если в известный, то ничего не получится. Хоть всю землю обойдешь, все равно не сдвинешься с места».

Входная дверь хлопнула. В комнату ввалилась соседка Татьяна:

— Пал Сергеич, ты тараканов морить будешь?

— Тараканов? Но у меня нет тараканов.

— Нету? Значит, будут, — обещает она. — Ой, это чегой-то у тебя по стенкам развешано? Ну и страхуилы! А чего это-то твоя выскочила как ошпаренная? Даже дверь не закрыла. Вот я и думаю, дай-ка загляну. Кстати, ты ее уже прописал? А то участковый интересуется.

— С вашей подачи интересуется?

— А хотя бы и с моей. Без прописки не положено. А раз не родственница, так и не пропишут. Аль ты жениться на ней надумал?

— Да вам-то какое дело? Может, и надумал.

— Ну-ну. Чего ж не жениться? Красавица хоть куда. Ой, тесто убежит.

И входная дверь снова хлопает.

Полина вернулась поздно. Она смотрела на меня затравленным взглядом, но сквозь эту затравленность пробивался некий вызов и какая-то тупая ирония. Мне, изучившему ее лицо до малейших нежных прыщиков, это ее выражение было не очень понятно.

— Где ты была? — спросил я. Может быть, резче, чем было надо.

— У Аркадия Ефимовича. Он зовет меня переехать к ним, — выпалила она и жадно вгляделась в мое лицо.

— Переехать? Почему бы не переехать.

Я почувствовал неприязнь к ней. Она вдруг сделалась мне гадка и непонятна. Я перевел взгляд на ее руки. Они вели себя странно: то елозили друг по другу, то замирали где-то на уровне живота и снова затевали свою неприятную возню. Мне захотелось уйти. И вдруг я перехватил ее взгляд. В нем не было уже ни иронии, ни вызова, одна лишь жалкая растерянность. Губы ее дрогнули, искривились — и, звучно всхлипнув, она бросилась ко мне... Я гладил ее вздрагивающие плечи, целовал детский лоб... Никогда в жизни не доводилось мне испытать такого наслаждения. Ни одна взрослая женщина не могла мне его дать. В постели с ними я всегда чувствовал себя как на выставке достижений народного хозяйства. «Ну-ка, ну-ка, — как бы говорил мне их взгляд, — посмотрим, на что ты способен». И у меня оставалось такое ощущение, будто не я обладал ими, а они — мной.

Но эта девочка, этот испуганный взгляд, эти слабые покорные руки, льнущие к моим плечам, эти стиснутые коленки, я мягко раздвигал их — «не бойся, не бойся, я постараюсь, чтобы не больно», это растерянное «ой, мамочки», когда я наконец-то вошел в нее!

После свадьбы у нас началась вакханалия покупок. Мы приобрели соковыжималку, миксер, утюг какой-то особой конструкции. Зачем-то купили немецкие чашки. У меня были китайские, но она с таким жаром убеждала меня в превосходстве немецкого фарфора над китайским и так умоляюще смотрела на меня, что отказать ей было просто невозможно. Впрочем, деньги у меня были, я только что перевел безразмерный эпос одного маленького южного народа, и гонорар за него превзошел все мои ожидания. Так что я мог позволить себе быть щедрым и покупал почти все, что ей нравилось. А ей нравилось многое. Она с удовольствием играла во взрослую замужнюю женщину. Правда, иногда я отказывал ей. Не из жадности, а потому, что мне нравилось, когда она упрашивала меня. В такие минуты я особенно любил ее. Впрочем, я отказывал редко, стараясь не допустить перебора, тщательно дозируя это возбуждающее средство. Я сам выбрал и купил ей в магазине для новобрачных пушистый голубенький халат. Она хотела другой — красный, эластичный, но я счел его недостаточно эротичным. Зато голубая чешская пижамка с розовыми цветами и завязочками у щиколоток пришлась по вкусу нам обоим. И, возвращаясь вечером домой — я иногда ходил в гости один, специально, из воспитательных соображений давая ей понять, что есть сферы, в которые ее рано еще вводить, — я мечтал о том, как сорву с нее эти пижамные штанишки.

Вскоре мне повсюду стали попадаться скомканные листочки бумаги. Они наивно высовывались из калошницы, из стаканчика для зубных щеток, падали на меня из кухонного шкафчика. Я брал их съеженные тельца, и под моими руками они доверчиво раскрывались и оказывались очередным Полининым сновидением. Они так и назывались — «Сновидение № 1», «Сновидение № 2»... Это были яркие видения, в них жарко и густо желтели цветы золотые шары, тонко звенели осы и девочки в синих платьицах катили сквозь языческий зной легкие алюминиевые обручи, а за ними гонялись кузнечики с большими животами. Странная ритмика — то ли стихи, то ли проза, яркие вскрики созревших плодов, сухой и жаркий запах корицы... Похоже, она не знала разницы между цветом и звуком. Вряд ли это можно было напечатать, уж больно они были необычные, и я предложил ей попытаться немножко попереводить.

Это были счастливые дни. Скорей, скорей, вверх по лестнице, ближе, ближе, еще ближе — и вот уже сумрачно чернеет обитая дерматином дверь, влажно сверкает белая кнопка звонка, и не успеваю я нажать на него, как дверь распахивается и в залитом желтым светом дверном проеме — она, в голубеньком халате, с рыжими завитушками вокруг головы, и между нами начинается тонкая игра: она делает вид, что вовсе и не ждала меня под дверью, так, случайно оказалась, и я притворяюсь, что верю в ее нехитрую игру, и упорно не замечаю белого листочка в ее руке, который ей не терпится мне показать.

Это были счастливые дни. Мне нравилось руководить ею. Она оказалась очень способной. Схватывала все на лету. Я улыбался какой-нибудь ее особо удачной строчке, и в ответ она вспыхивала улыбкой. Я хмурился, и она покорно копировала мою мимику.

Я уже начал ее потихоньку печатать, то пару переводов в одном сборничке, то троечку — в другом... Как вдруг в нашем издательстве объявили конкурс на лучший перевод Анны де Ноай. И она решила принять в нем участие. Я до сих пор хорошо помню первые строчки стихотворения, которое она выбрала:

Я уже предвкушал удовольствие от совместной работы, как она будет показывать мне первые робкие наброски, а я буду делать замечания, как вдруг натолкнулся на сопротивление. Это было невероятно, но в ответ на мое «ну, давай посмотрим, что там у тебя получается» она, вместо того чтобы, как обычно, протянуть мне листок с начатым переводом, вдруг испуганно вздрогнула и прикрыла листок книжкой. Это была нелепая сцена: я тянул листок к себе, она крепко прижимала его книжкой к столу. «Да что с тобой?» Я все еще думал, что это шутка. Но это была не шутка. Лицо ее дернулось, и на нем установилось выражение, какого я давно у нее не видел, выражение тупого упрямства.

— Я сама, — сказала она.

— Что — сама?

— Сама хочу переводить!

Я был потрясен — мою помощь отвергали, в моих советах не нуждались. И главное — это идиотское выражение лица. Все же у меня хватило ума не настаивать.

— Очень хорошо, — сказал я, — я давно этого ждал, малышка взрослеет.

Она просияла:

— Ты не обиделся? Правда не обиделся? Понимаешь, я должна сама...

— Ну что ты, какие обиды! Работай, малыш, работай.

Я отечески погладил ее по голове и удалился на кухню. Сама!

Ночью в постели она свернулась калачиком, закинула одну ногу мне на бедро, а головой уткнулась мне в подмышку. Это была ее излюбленная поза, я всегда подшучивал над тем, как хорошо она вся вписывается в меня. Я медленно провел рукой по ее бедру, прихватывая пальцами край коротенькой ночной рубашки, заворачивая ее кверху. «Ну, как там твой перевод?» — осведомился я и тотчас почувствовал, как насторожилось ее тело. «Нормально», — ответила она. — «Не хочешь мне показать?» — «Потом». — «Когда потом?» — «После конкурса». — «После конкурса?» Лицо ее напряглось, и я вновь увидел на нем выражение тупого упрямства. «Поцелуй меня», — сказало это тупое лицо. Я поцеловал. Потом еще и еще. Но, увы, тело мое оставалось безучастным. Я целовал ее и в ужасе чувствовал, что бессилен. «Ничего, ничего, не расстраивайся, это бывает», — шептала она. Уничтоженный, я сполз с нее. Тупое лицо смотрело на меня, и завитушки вокруг него топорщились, рыжие, неприятно мягкие. «Поцелуй меня, — шептало это тупое лицо, — поцелуй, поцелуй», и лампа горела, красный торшер, и освещала это рыжее, наглое лицо. Но я не хотел его целовать, я хотел, чтобы оно перестало быть таким тупым, отторгающим меня. И я ударил его локтем. Оно отпрянуло, оно не поняло, что я нарочно, я так ударил, будто случайно задел, но оно все равно испугалось и стало меня отталкивать. Две руки выросли у него по бокам, и они отталкивали меня, эти слабые отростки — руки, и тогда немощная часть моего тела вдруг ожила — и я ворвался в нее. Я втискивал ее в тахту, расплющивал, сокрушал — никакой дистанции, никакой! И во сне я гнался за ней по извилистым коридорам, а она с тихим смехом ускользала от меня, пряталась за какими-то пыльными трюмо, и я успевал разглядеть только ее рыжий затылок. «Стой, — кричал я, — стой!» И вдруг понял, что не сплю. Постель была пуста. Я надел тапочки и стал красться на кухню.

Она сидела за кухонным столом, держа перед глазами что-то белое, и беззвучно шевелила губами. Сперва я решил, что она плачет и это носовой платок. Но это был не платок. «Бедный фавн, — бормотала она, — бедный фавн». Половица скрипнула у меня под ногой, но она не услышала, полностью уйдя в свой перевод. Усатый таракан с блестящей спинкой выполз на середину кухни. За ним второй, третий... Татьяна была права, у нас действительно завелись тараканы.

Все последующие дни мной владело праздничное настроение. Я вспоминал ее испуганное лицо, отпрянувшее от моего удара, залитое красным светом торшера, — и как будто кто-то сдергивал с предметов тусклую пленку — красное, белое, рыжее сверкало перед моими глазами, и внутри меня что-то дрожало, вибрировало, как бы готовясь вырваться из меня и взлететь.

В тот день я вернулся с работы раньше обычного, у меня побаливала голова, и я отпросился. Я открыл дверь и тотчас же услышал Полинин смех, пушистый и кудрявый: «Ой, неужели и вправду так сказал?» Сперва я решил, что она говорит по телефону, но тут черная кожаная мужская куртка привлекла мое внимание. Она грузно свисала с вешалки, приминая собой серый Полинин плащик. «Да говорю же вам, вправду», — отвечал мужской голос. «Так и сказал, что я выиграю конкурс? А это и вправду был председатель конкурсной комиссии?». — «Да говорю вам, председатель. Вот смешная, не верите». — «Ой, Аркадий Ефимович, представляете, мне целую книжку дадут переводить?» Счастливый смех снова брызнул из комнаты в прихожую...

Но ведь я отправился в Дом литераторов безо всякой цели. Я не искал этой встречи. Я и впрямь забыл, что именно его, Витьку Ландо, назначили председателем конкурсной комиссии и что он имеет привычку все время ошиваться в Доме литераторов.

Я попил кофе и уже собирался уйти, и надо же — он выскочил на меня откуда-то сбоку:

— Павлуша, поздравляю, только тебе по секрету. Сам понимаешь, конкурс анонимный. Но мы-то люди опытные, ее руку ни с чьей не спутаешь. Я только Аркадию Ефимовичу...

Он просто захлебывался от удовольствия, которое, как полагал, доставил мне своим известием.

Я в этот момент натягивал на себя перед зеркалом пальто. И вдруг, неожиданно для меня самого, тот, кто был в зеркале, сделал какой-то странный знак глазами и сказал Витьке: «Молодая еще». — «Что?» — не понял Витька. «Молодая, есть более достойные люди, старик Б. например». Но Витька все еще не понимал. И тогда тот, в зеркале, снова повторил свой странный знак глазами и небрежно добавил: «Да, кстати, я тут буду том Гафиза составлять, не хотел бы ты его попереводить?» Витька радостно изумился и, глупо ухмыльнувшись, кивнул в знак того, что все понял правильно.

Через неделю нам позвонили. Трубку сняла она. «Да, да, я вас слушаю... — И вдруг лицо ее скукожилось: — Нет, что вы, какие обиды! Да, Б. очень хороший переводчик. Спасибо, что позвонили». Она положила трубку и заплакала. Я утешал ее, как мог, целовал ее руки, маленькие, беспомощные, с крупными косточками запястий. Мне незачем было ее расспрашивать, я и так знал, что именно ей сказал Витька.

Не знаю, зачем это понадобилось живущему в зеркале? Ведь на других женщин он так не реагировал. По всей видимости, Полина заняла в моей жизни то место, на которое до нее не претендовали, — его место.

Это случилось, когда мы с ней были в гостях у Аркадия Ефимовича. Он, сверкая улыбкой и нежной проплешиной, водил нас по квартире и с гордостью показывал свою коллекцию картин. «Это Стрельцов, — говорил он. — Спился. А это Полуэктов. Выбросился из окна. Теперь его картин в Союзе почти не осталось, все повывезли. А какой талант был! Цветоэнергия просто чудовищная». Мы переходили от картины к картине, от желтого к белому, от красного к коричневому — и вдруг белый домик кротко вспыхнул на стене, дверь в нем доверчиво распахнулась, и в проеме я увидел кусок голубой лестницы, винтообразно уходящей вверх. Я замер: «Что это?»

— Нравится?

— Очень. Он тоже... выбросился?

— Кто? Вася? Нет, он еще жив. Кстати, он свои картины недорого продает, совсем недорого.

— Еще бы, — вмешалась Полина, — у него же их никто не покупает.

И тут Аркадий Ефимович и сказал эту фразу, эту дикую фразу:

— Да, кстати, Полина, я тут на днях вашего отца видел.

— Какого отца? — Я повернулся к ней. Она смотрела на меня как нашкодившая школьница.

— Не волнуйтесь, Павел Сергеевич. — Аркадий Ефимович мягко дотронулся до моего локтя. — Он совсем не такой уж плохой человек. Он мне сказал, что сейчас почти что не пьет.

— Кто не пьет?!

— Я не понимаю, — растерялся он. — Полина, объясните же, я не понимаю.

Она потупила глаза и стала елозить мыском туфельки по полу. Потом медленно подняла к нему лицо, на котором уже было изображено смущение, и сконфуженно прошептала:

— Простите меня, Аркадий Ефимович, я пошутила.

— Да о чем речь? — закричал я.

Она потерлась головой о мое плечо и прошелестела:

— Он не отец, он в ЖЭКе работает. Я боялась, что ты рассердишься.

— Так он не ваш отец? — удивился Аркадий Ефимович.

— Да что здесь происходит? — Я крепко взял ее за плечо и тряхнул. Голова ее послушно болтнулась из стороны в сторону. Эта покорность неожиданно возбудила меня, и я тряхнул ее сильнее, потом еще и еще, на какую-то секунду мне даже показалось, что ей это нравится, нравится делать вид, что она боится меня. Хотя, может быть, она и вправду испугалась, потому что Аркадий Ефимович вдруг схватил меня за руку и закричал:

— Прекратите, сейчас же прекратите, ведь это женщина!

И тут со мной случилось странное: я вдруг перестал понимать, где я нахожусь и кто эти двое — плешивый мужчина и рыжая женщина. Белый домик кротко мерцал на стене, дверь в нем была доверчиво распахнута, в проеме виднелся кусок голубой лестницы. И я шагнул в эту дверь...

Странно, но лестницы там уже не было, а был коридор, залитый мягким голубым светом. Я пригляделся — в стены были вделаны матовые голубые окошки, и от них и шел этот свет. Впрочем, возможно, это был не коридор, а подземный переход. Я понял, что должен пойти по нему. Но эти двое не пустили меня, не знаю, как это объяснить, но я снова стоял в комнате и тряс ее за плечи. «Какой отец? Какой отец?» — выкрикивал я. На мой крик прибежала из кухни Наташа, жена Аркадия Ефимовича, с руками, вымазанными желтым тестом. Аркадий Ефимович хватал меня за руки, голова Полины со сконфуженной улыбкой механически болталась из стороны в сторону.

Дальше я помню смутно. Мы шли с ней через пустырь к трамвайной остановке, и пустырь этот был какой-то нескончаемый. А она говорила, что тот человек из ЖЭКа, который не был ее отец, а был слесарь, просто пожалел ее и приютил, когда ей негде было жить, но у нее с ним ничего не было, я же знаю, что до меня она была девушка, а Аркадию Ефимовичу она сказала, что он отец, потому что стеснялась, что все узнают, что она незаконнорожденная, а когда переехала ко мне, то постеснялась сказать мне про него, чтобы я ничего такого не подумал, а Аркадию Ефимовичу она сказала, что я не позволяю ей видеть отца, потому что он пьяница. В общем, это была какая-то дурно скроенная мелодрама, и больше всего меня разозлило то, что я против собственной воли оказался задействованным в ней в качестве опереточного злодея. Но разозлился я как-то вяло, у меня перед глазами все еще стоял голубой коридор, и мне хотелось снова войти в него.

Это была странная ночь. Мы ехали с ней в трамвае, и какие-то люди все входили и выходили, мне показалось, что это были одни и те же люди, за окном мчались красные трамваи, похожие на огромных рогатых насекомых, редкие фонари смотрели в наши окна желтыми безглазыми лицами, промелькнула церковь на холме, вся белая и золотая на фоне иссиня-черного неба, а по-моему, раньше там не было холма и церкви не было, а она прижималась ко мне и просила, чтобы я обнимал ее, по-моему, она делала это нарочно, чтобы все видели, что я ее обнимаю, и я обнимал, а они все входили и выходили, и лукаво улыбались, и были похожи на людей, и мы уже почему-то стояли в нашей прихожей и целовались.

Среди ночи я проснулся. Потому что кто-то во сне сказал мне, что я хочу пить. И я пошел на кухню, но по дороге понял, что вода в прихожей. И тогда я стал красться в прихожую, к зеркалу, — и там меня уже ждал Он, напрягая губы в торжествующей улыбке.

С этой ночи все обрело странное ускорение. Она начала проявлять неожиданную изобретательность в любви, чего прежде не было. По всей видимости, она чуяла что-то неладное и пыталась удержать меня. Но ночью, когда она засыпала, вздрагивая во сне и вскрикивая, я осторожно вылезал из постели, крался в прихожую к зеркалу, смотрел, как Он облизывает свои потрескавшиеся от любви губы, и возвращался обратно, и будил ее, и все начиналось снова, пока, изможденные, мы оба не падали каждый в свой сон. И там, во сне, я летел в какие-то грязно-бурые пространства с одинокими вспышками цветовых пятен, и пятна эти были домики — красные, желтые, зеленые, необычной формы, вокруг них все вихрилось, дыбилось, и я то ли летел ввысь, то ли рушился в провал, там не было разницы между верхом и низом.

Да, наверно, она и впрямь о чем-то догадывалась и то пыталась подладиться под меня, то проявляла стремление к самостоятельности. Кто-то предложил ей синие кримпленовые брючки с переплатой. Она померила их, и они ей так шли. Но я отказал. На самом деле я хотел сделать ей сюрприз: сперва отказать, а потом все же купить. Но в воскресенье, когда мы собирались в кино, она вышла из комнаты в этих брючках и коротком красном в облипку свитере. «Аркадий Ефимович дал деньги, — радостно сказала она. — Через месяц я получу за перевод и верну ему». Можно подумать, что она жила на свои деньги. Я устроил скандал. Я объяснил ей, что она уже взрослая женщина, а не девчонка, чтобы бегать за деньгами к чужим людям. Она заплакала. Но я же хотел купить ей эти брюки!

Вскоре я почувствовал недостаточность сношений только с ней. Я понял, что должен объединить их. Его и ее.

Когда я подвел ее к зеркалу, она сперва не поняла, чего я хочу, и улыбнулась мне. Я обнял ее сзади и, продев руки ей под мышки, стал расстегивать ее кофточку. И Он тотчас же шагнул к нам. Мы ласкали ее в четыре руки, целовали плечи, детские, хрупкие, под нашими ласками она двоилась, зыбилась, она одновременно была и здесь, в этой комнате, и с любопытством подсматривала из зеркала, как я раздеваю ее.

И через полтора месяца, на протяжении которых мы вновь и вновь предавались этой праздничной зыбкой игре в прихожей, она забеременела. Сообщила она мне об этом с каким-то глупым хихиканьем, как будто речь шла о детской шалости, немного неприличной, но вполне простительной. Подобный исход мне почему-то не приходил в голову. Я тупо молчал. Она, по всей видимости, приняла мое молчание за одобрение и, потершись щекой о мое плечо, вдруг выпалила: «Интересно, от кого из вас этот ребенок?»

Кто-то сказал ей, что в ее положении надо пить соки, яблочный и морковный, и она все время делала их и забывала вымыть за собой соковыжималку, это раздражало меня, а она все пила, и улыбалась, и многозначительно говорила: «Ему нужны соки». И снова пила и улыбалась, живущий в ее животе все время требовал соков, соков, соков! Ее часто клонило ко сну, она норовила поспать днем, но я не давал, я тормошил ее, выдергивал из сна и выпроваживал на улицу — гулять, гулять, ходить, дышать свежим воздухом, никакие отговорки, что на улице дождь, меня не смягчали. Но когда она уходила, я снова испытывал дискомфорт, ведь она уносила с собой мое «я», отделенное от меня, неподконтрольное, живущее своей, неизвестной мне жизнью. Впрочем, я не был уверен, что это был именно «я», — ее идиотская фраза относительно возможного отцовства неприятно задела меня.

Она никогда не была особенно аккуратной, а тут и вовсе... разгуливала по квартире в моих кальсонах и на все мои протесты отвечала, что мерзнет... И вправду, в ту осень в квартире топили плохо.

В тот день она вернулась домой и, не раздеваясь, прямо в пальто, уселась перед зеркалом.

— Что, по нему соскучилась? — пошутил я.

Она неприязненно оглядела меня и ушла в комнату. Когда я вошел туда, она сидела перед сервантом и пристально вглядывалась в его застекленную дверцу. Услышав мои шаги, она обернулась и бросила на меня раздраженный взгляд.

— Ты, — сказала она, — это ты во всем виноват.

— В чем? — удивился я.

— Ты, ты нарочно это сделал. Чтобы я не могла творить. Насекомые больше не хотят, чтобы я их рисовала! Ты должен был предохраняться.

— Да? — как можно спокойнее ответил я. — А по-моему, ты и так давно не рисуешь. Ты ведь теперь в великую переводчицу играешь. Ты бы лучше мылась почаще, скоро не то что насекомые, от тебя люди шарахаться будут.

Она взвизгнула, подпрыгнула и выскочила из комнаты. Входная дверь хлопнула.

Вечером она не вернулась домой. Я хотел позвонить Аркадию Ефимовичу, больше ей негде было быть, и уже начал набирать его номер, но вдруг представил, как она там на меня жалуется, и положил трубку.

Ночью я закрыл глаза и увидел, что нахожусь в метро, на эскалаторе, а на его полированной фанере рядом с поручнями ровно светятся большие матовые шары, похожие на коконы. И я еду вниз и трогаю коконы рукой. И вдруг один из них лопается, и из него вываливается какое-то месиво из тонких лапок, неразвернувшихся крылышек и реснитчатых глаз. Я вскрикиваю и бегу по эскалатору вниз. На платформе тихо и пустынно. Тощий старик в больничной пижаме поднимает ко мне лицо и тихо шепчет: «Она только что уехала». Две слезы выползают у него из глаз. И я вдруг понимаю, что это Аркадий Ефимович. «Уехала», — повторяет он и машет морщинистой рукой в сторону туннеля. Я ложусь на пол и пытаюсь заглянуть в туннель. Но тут раздается грохот, и, едва успев выдернуть голову, я вижу, как из туннеля вылетает электричка. С пустыми, освещенными вагонами она проносится мимо, и в последнем я вижу Полину, укачивающую на руках белый кокон. «Полина, вернись!» — кричу я, но она не слышит, и туннель быстро заглатывает электричку и Полину, нянчащую огромный кокон.

Утром ее все еще не было. У меня был отгул, я хотел немножко поработать над Малларме, но дело не ладилось, я все время мысленно пререкался с ней. В восемь вечера ее все еще не было. В десять тоже. В двенадцатом наконец раздался звонок в дверь. Я молча открыл ей дверь и ушел на кухню. Мне не хотелось разговаривать с ней, объясняться, потакать ее выкрутасам.

В час ночи я вошел в комнату. Она лежала на диване спиной ко мне. Обычно мы спали вдвоем на большой тахте. Впрочем, мне тоже было не до любви. Я молча расстелил тахту и лег.

И мне приснилось, будто ребенок наш плачет, но она притворяется, что не слышит, чтобы вынудить меня подойти к нему. Я не двигаюсь с места, ребенок начинает плакать громче, он уже не плачет, а рыдает и слабым голосом выкрикивает: «Паша, Паша, проснись, мне плохо». Я открыл глаза.

Она в розовой ночнушке, скорчившись, сидела на кровати и испуганно смотрела на меня. «Мне плохо», — прошептала она. «А мне, по-твоему, хорошо? — воспитательным тоном начал я. — Могла хотя бы позвонить». И тут я заметил, что губы ее покрыты белыми чешуйками. «Ты что, простудилась?» — «Нет, я у бабки была». — «Так у тебя еще и бабка есть?» Я окончательно проснулся. «Нет, она медсестра в гинекологии. Выкидыши на дому делает. Мне кажется, там что-то осталось. Очень болит». — «Так ты не у Аркадия Ефимовича была?» — «Нет». — «А ребенок?» Она молчала. «Ты убила ребенка?» — «Но ведь ты его не хотел. Ты... ты ненавидел его». — «Неправда», — прошептал я.

Через полчаса ее стало знобить. Я хотел позвонить в «Скорую», но она боялась, что ее привлекут к ответственности за незаконный выкидыш. Я не знал, распространяется ли закон о нелегальных абортах только на врача или на пациентку тоже, и колебался. Вскоре она стала жаловаться, что у нее темнеет в глазах, губы обметало еще сильнее, глаза запали, нос обострился. Я стал звонить в «Скорую». Сперва там долго не брали трубку. Потом женский голос сказал: «Скорая» слушает». — «Пожалуйста, — закричал я, — сильное кровотечение! Выкидыш, наверное!» — «Ждите, будут». Я подошел к ней: «Не волнуйся, сейчас приедут». — «Паша, — прошептала она, — ты не сердись, но весь матрас насквозь...» — «Ничего, ничего, потерпи немножко». Прошло полчаса, «Скорой» не было. Потом еще пятнадцать минут. Я снова позвонил. «Машина сломалась, — объяснили мне, — сейчас починят и приедут. Вы ей пока лед на живот положите». — «А где же его взять?» — «Ну, если льда нет, курицу положите. Курица у вас в морозилке есть?» Я пошел на кухню. Курицы не было.