В. Жаботинский.

О Бялике

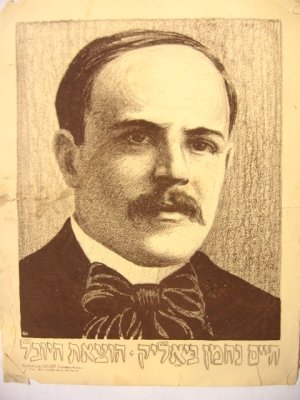

Хаим Нахман Бялик родился в 1874[2] году в одном из мелких местечек Волыни. Отец его был бедняк и служил у арендатора надсмотрщиком лесного участка и мельницы. Впоследствии, года за три до смерти, он потерял эту службу и открыл корчму. Там он стоял за прилавком, на котором лежал раскрытый фолиант Талмуда, и, отрываясь от тонких его силлогизмов, наливал мужикам водку, торговался с ними, разнимал дерущихся и опять возвращался к своей книге. Такие контрасты ещё не были редкостью в тогдашнем быту.

Маленькому сыну талмудиста-корчмаря не было дела ни до мужиков, ни до старых фолиантов. Местечко лежало в одной из живописнейших местностей Волыни, кругом были поля и леса, а невдали — большой пруд. У мальчика не было товарищей, он всех дичился и по целым дням пропадал где-то за околицей. Потом, через много лет, оказалось, что он там был не одинок: там у него были товарищи, только незримые обыкновенному глазу, особенно глазу взрослого человека. Для ребёнка всё в природе было живое, всё его ласкало и всё с ним играло так хорошо, что ему к людям не хотелось.

Когда ему исполнилось шесть лет, семья переселилась в Житомир. Здесь они жили тоже за городом, на краю бедного предместья, у самой речки. Но мальчику было целых шесть лет, пора учиться, и его отдали в хедер. В маленькой комнатке было множество детей и два учителя: сам «ребе» и его помощник. Помощник обучал новичков еврейской азбуке, а затем ребе про-ходил с ними Пятикнижие, библейский комментарий мудрого Раши[3] и псалмы царя Давида. Оба наставника больно дрались: помощник ущемлял между грязными пальцами кожу под подбородком и тряс изо всей силы, а ребе колотил плёткой. Мальчику трудно давалась азбука, именно потому, что ему очень понравились буквы: буква «алеф» оказалась похожа на коромысло с двумя вёдрами, и при взгляде на неё вспомнилась соседская горничная Маруся, что таскала воду из колодца; буква «гимел» была точь-в-точь как тот высокий сапог, что нарисован на коробочке от ваксы: высокий сапог, а перед ним чертёнок с хвостом присел на корточки и чистит. И когда помощник, стукая указкой по букве, спрашивал, что это такое, мальчик радостно, точно завидя доброго знакомого, вскрикивал:

— Ой, это Маруся!..

Хорошо было то, что и хедер находился на краю предместья, над речкой. Летом дети занимались на воздухе и урывками бегали купаться. Таким образом, ещё с год или полтора будущий поэт сохранял некоторую связь со своей первой подругой — природой.

На седьмом году его жизни всё резко изменилось. Отец его умер. И до того семья очень бедствовала: даже в канун субботы не было за столом традиционной праздничной булки — «халы», и вся трапеза состояла из куска чёрного хлеба и хвостика селёдки. Теперь стало ещё хуже. Мать занялась мелочною торговлею вразнос, а по ночам вязала чулки на продажу. Есть было нечего. Тогда дед с отцовской стороны, живший в другом предместье Житомира, согласился принять одного из мальчиков на воспитание, и Хаим Нахман поселился у деда.

Старик был тоже талмудист и большой начётчик специально в литературе хасидизма и Каббалы. Он по целым дням сидел над своими книгами, был суров и сух в обращении; внука он очень любил, но тогда было не в обычае выказывать детям любовь. Зато многочисленные домашние деда невзлюбили мальчика, и много ему пришлось от них и из-за них вынести. Он, впрочем, и действительно был шаловливый ребёнок, и не раз видели его на верхушке телеграфного столба или на высоком дереве; случалось и так, что он в полночь забирался на крышу и кричал петухом. Дед, учителя, тётки, .двоюродные братья жестоко расплачивались с ним за эти грехи, и тогда он забивался в уголок, думал о своей матери, ненавидел своих врагов, а потом мало-помалу успокаивался и через час опять сидел верхом на дымовой трубе.

Однако учителя были им довольны. Он оказался способным и понятливым и легко усваивал труднейшие тексты Талмуда. Кроме того, он пристрастился к чтению. У деда была большая библиотека по разнообразным отделам еврейского знания. Мальчик её всю перечитал, многого не понимая, но в то же время шлифуя и изощряя свой ум и проникая в самую глубь духовной жизни вечного народа. В одиннадцатилетнем возрасте он очень увлекался чтением каббалистов, колдовством и заклинаниями, а несколько позднее попали в его руки произведения так называемой «просветительной эпохи»[4], полные протеста против обряда и традиции, полные порыва к новой жизни и новой культуре.

Когда мальчику минуло тринадцать лет, было признано, что учителям с ним больше нечего делать и ему остаётся дальше самому пополнять свои знания. Тогда он стал заниматься в бет-ха-мидраше (в разговорном произношении «бейс-амедреш»). Трудно оббъяснить людям иного быта, что это за утверждение. Это «молитвенная школа», нечто среднее между домом молитвы и домом священной науки или, вернее, сочетание того и другого, причём второе назначение — школа — заслоняет первое. С зари до полночи, иногда и за полночь, сидели в бет-ха-мидраше старики и отроки, богачи и нищие, раввины и лавочники, каждый пред своим фолиантом, и нараспев, покачиваясь, повторяли священные тексты, упивались мудрыми толкованиями, опьянялись высшим разгулом духа за счёт хилого и презренного тела. Так бывало прежде, так оно в немногих уцелевших углах и поныне. Но на том бет-ха-мидраше в предместье Житомира уже успела отразиться едкая сила времени: он опустел. Тринадцатилетний учёный встретил там только одного коллегу — старого «даяна»[5], духовного раввина, что полдня сидел над книгами, а полдня там же принимал богобоязненных посетителей и разрешал им ритуальные вопросы. Мальчик почувствовал себя совершенно отрезанным от мира: леса, поля, воды, люди — вся жизнь осталась где-то за стеною. И на время он всё это забыл и ушёл в книги. Старый «даян» заинтересовался мальчиком-товарищем и предложил ему заниматься вместе. За год мальчик сделал такие успехи, что иногда, в отсутствие «даяна», принимал его посетителей и разрешал их сомнения по запутанным вопросам еврейского права и ритуала.

Но в свободное время он всё больше увлекался книгами «просветительного» содержания. Бет-ха-мидраш стал ему тесен. Его потянуло в Берлин, ему грезилась тамошняя раввинская семинария и титул «доктора философии». Но о Берлине перед дедом нельзя было и заикнуться. Мальчик решил отправиться, по крайней мере, в Воложин, литовское местечко, где существовал с 1803 года знаменитый «ешибот»[6] — высшая школа иудаизма. Кто-то ему сказал, будто в Воложине проходят не только еврейские предметы, но и светскую науку — «семь мудростей и семьдесят языков». Дед и об этом долгое время слышать не хотел. Дед был хасид, а литовское еврейство издавна враждовало с этим течением, и Воложинский ешибот даже был создан главным противником и гонителем хасидизма — великим Виленским гаоном[7]. Но случайно старику попала в руки записка, в которой внук очень нелестно отзывался об одном из столпов волынского хасидизма. Оказалось, что ересь уже пустила корни в душе мальчика. Дед решил: уж лучше Воложин, а то Бог знает, чем это ещё кончится.

Пятнадцатилетний Бялик очутился в Воложине. Он, конечно, ошибся: там не проходили ни одной из «семи мудростей» и ни одного из «семидесяти языков». Около четырехсот молодых людей сидели там над Гемарой[8], всё начиналось и кончалось Гемарой. Он был сильно разочарован, но тоже сел за Гемару и на некоторое время увлёкся. Успехи его скоро бросились в глаза даже в этой среде, где общий уровень еврейских знаний был очень высок, так как принимали в ешибот с большим выбором. Через несколько месяцев он мог послать деду хвалебный отзыв самого главы ешибота, Н.Берлина, пользовавшегося большим авторитетом даже у хасидов. На несколько месяцев молодой Бялик стал снова матмидом — отшельником Учения, подвижником Книги, для которого мир и все богатства бытия — ничто перед квадратными буквами старого фолианта, озарённого тусклой свечою.

И опять недолго продолжалось это настроение. Сама среда нашёптывала мятежные мысли. В ешиботе уже давно замечалось брожение, ученики волновались, требовали включения в программу общеобразовательных предметов, от времени до времени устраивали форменные бунты. Большая часть тайком в свободное время училась русскому и немецкому языку, арифметике и другим отраслям «эллинской премудрости».

С помощью сверстников выучился читать по-русски и юный пришелец с Волыни. Первой книгой на русском языке, которую он прочёл, были стихотворения Фруга[9]; они произвели на юношу громадное впечатление.

В 1891 году в газете «Ха-мелиц», издававшейся в Петербурге, появилось его первое произведение — статья палестинофильского содержания под заглавием: «Идея колонизации». Она была написана по поручению кружка, образовавшегося в ешиботе под влиянием еврейской публицистики того времени. Это был момент, когда, с одной стороны, Ахад-ха-Ам[10](псевдоним А. Гинцберга), властитель дум тогдашней еврейской молодёжи, проповедовал свой «духовный сионизм» — теорию возрождения национального духа через «культурный центр» в Палестине; от других стадий национального движения — от практически колонизаторского палестинофильства, которое тогда уже никого не увлекало, и от политического сионизма, который тогда ещё не возник, эта теория отличалась тем, что отрицала возможность нового «исхода» в больших размерах и зато настаивала на национальном перевоспитании еврейских масс в диаспоре. С другой стороны, некоторые группы, выделившиеся из непримиримой, не приемлющей наук ортодоксии, проповедовали сочетание строгого обрядового благочестия с современным просвещением. До Воложина вся эта литература доходила обрывками, так как на чтение посторонних книг и особенно газет начальство ешибота смотрело косо. Кружок хотел объединить всё: и «духовный сионизм», и верность ортодоксальной традиции, и светскую науку. В этом смысле было решено издать воззвание, а сочинить его было поручено молодому Бялику; в результате явилась статья, которую охотно принял и напечатал «Ха-мелиц».

В это время товарищи уже смотрели на Бялика как на будущего писателя. Действительно, среди его набросков уже имелись вполне законченные вещи, между прочим и стихотворение «К ласточке»[11], которым он вскоре дебютировал в качестве поэта. Писать он начал рано, ещё до бет-ха-мидраша; большей частью то были сатиры на сверстников и учителей; очевидно, и та непочтительная записка о волынском цадике, что убедила деда отпустить юношу в Воложин, тоже принадлежала к этому виду творчества. За двухлетнее пребывание в ешиботе писательское призвание в нём окрепло и определилось. Его уж больше не тянуло в Берлин; он мечтал об Одессе, где в то время группировался вокруг упомянутого А. Гинцберга кружок популярных еврейских литераторов. В то же время жизнь в Воложине сделала его более смелым и самостоятельным: постепенно созрело в нём решение обойтись в этом случае без согласия деда и семьи. Восемнадцати лет от роду он решительным шагом вывел свою жизнь из русла, по которому она была до тех пор направлена, и без ведома родных, без денег и без связей очутился в Одессе.

Здесь он явился к писателю И. Равницкому, готовившему тогда к печати сборник под заглавием «Ха-пардес», и предложил ему для сборника стихотворение «К ласточке». Редактирование книги уже было закончено, она набиралась; Равницкий согласился посмотреть стихотворение, но предупредил, что оно уже не попадёт в сборник. Однако прочитав, он передумал. Содержание было наивное: поэт здоровался с ласточкой, прилетевшей с юга весною, горько жаловался ей на то, как тяжело живётся его народу в этой холодной стране, и жадно расспрашивал, что видела она за тёплыми морями. Быть может, она пролетала над Палестиной? «Принесла ли ты мне привет от роскоши родной земли, от её долин и гор? Сжалился ли Бог над Сионом, утешил ли его, или по-прежнему край оставлен могилам?» Но наивные мысли были выражены задушевно и трогательно, стих лёгок и звучен, некоторые рифмы богаты. Стихотворение попало в сборник. В еврейской литературе, где все имена были наперечёт и «Ха-пардес» ожидался с большим интересом, этот дебют не мог пройти незамеченным.

Дальнейшая жизнь X. Н. Бялика может быть рассказана кратко: по внешним событиям она похожа на множество других жизней, на жизнь любого еврейского бедняка и автодидакта. В Одессе он терпел и голод, и холод; впрочем, тамошние писатели ему покровительствовали, доставили ему платные уроки еврейского языка, дали возможность выучиться немецкому. Не прошло года, как он узнал, что дед при смерти, и вынужден был возвратиться в Житомир. Здесь он похоронил старика. Разные причины принудили его остаться в Житомире. Вскоре он женился, девятнадцатилетним юношей. Он занялся лесной торговлей, потом переехал в Польшу, в Сосновицы, где давал уроки. В 1900 году он опять поселился в Одессе, где, с небольшими перерывами, живёт до сих пор[12]. Одно время он редактировал беллетристический отдел ежемесячного журнала «Ха-Шиллоах»; теперь он, вместе с И. Равницким, стоит во главе книгоиздательства «Мория», которое за недолгие годы своего существования приобрело репутацию одного из серьёзнейших факторов развития еврейской литературы, особенно педагогической. За все эти годы он много читал, вообще упорно работал над своим самообразованием, главным образом, в области европейских литератур. Что касается до еврейской литературы всех эпох, то он считается одним из лучших знатоков этой почти необъятной сокровищницы и её богатого языка. Впрочем, когда в Одессе возник образцовый ешибот и X. Н. Бялик был туда приглашён лектором еврейского языка и литературы, учебное начальство не утвердило его — за непредставлением свидетельства на звание начального учителя.

X. Н.Бялик принимает живое участие в еврейской общественной деятельности. Он близко стоит к Одесскому палестинскому комитету[13]и к его работам, особенно в области школьного дела в Палестине. Когда в 1908 году он посетил эту страну[14], где на его песнях воспитываются дети и рабочие поют их, идя за плугом, еврейское население превратило его поездку в триумфальное шествие.

Личная жизнь X. Н.Бялика могла бы сама послужить канвою для большой поэмы. Не потому, чтобы события этой жизни были так необычайны, а потому, напротив, что они так обычны, так характерны для той среды. Вся жизнь гетто в эпоху его распада отразилась бы в этой поэме. Но совокупность собственных произведений Бялика можно рассматривать именно как такую поэму. Тогда нам станет особенно понятен их смысл и внутренняя связь; тогда нам станет понятно, что Бялик — национальный поэт в полном и высшем смысле этого слова, национальный даже там, где ему поётся о солнце и любви. Ибо он написал только то, что пережил, а жизнь его была, во всех её делах и днях, отражением и повторением коллективного бытия еврейской улицы в последнюю четверть XIX века и в начале XX.

Бялик сам рассказал нам свою литературную биографию в стихотворении «Если ангел вопросит…». На вопрос ангела, охраняющего таинственный порог, поэт рассказывает ему историю своей души. Она переведена в этом сборнике, но здесь мы её вкратце напомним. Где-то на краю света, в глухом местечке, играл на улице ребёнок, одинокий, нежный, задумчивый: «И тот ребёнок, о, ангел, — то был я». Однажды ребёнок залюбовался на белую тучку — и душа его потянулась к ней и упорхнула. В небе подхватил её солнечный луч и долго носил её по свету. Однажды луч упал на слезу, что блестела на детской щёчке, и душа поэта соскользнула с золотого луча и растворилась в слезинке. А слеза упала на священный пергамент старой дедовской книги, и там, среди мёртвых букв и пятен воску и сала, душа поэта трепетала и билась. — И задохнулась? — спрашивает ангел. — Нет, ангел, запела! Ибо в мёртвых буквах била родником песня жизни. И душа поэта запела обо всём, что познала: о белой тучке, о солнечном луче, о жемчужной слезинке и о старой Книге, испещрённой святыми квадартными письменами.

Это, в самом деле, основное содержание поэзии Бялика: обожание, иногда похожее на ясную радость, иногда — на мучительную жажду; преклонение пред Книгой, святою Книгой с её пятнами воску и сала, с её ароматом старины и быта, с её преданиями о погибшем величии; и, наконец или прежде всего, слёзы, слёзы разной крепости и разного состава, от явных слёз уныния до затаённых, ядовитых слёз нестерпимого гнева.

Бялик начал со слёз. Когда он вышел из детского неведения и огляделся, кругом, в великом гетто западного края, было тоскливо и скверно. Общероссийские условия той эпохи всем ещё памятны; внутренняя жизнь еврейства тоже стояла на мёртвой точке. Активное палестинофильство, под ударами разочарований, шло на убыль; «духовный сионизм» Ахад-ха-Ама был утешением только для немногих; Герцля[15] ещё не было; Бунд[16] ещё только-только зарождался. Было скучно, скверно и невесело. Несколько позже Бялик символически охарактеризовал то серое время в «Сиротливой песне»: свинцовое небо, топкая слякоть, мёртвые голые сучья, которые словно не верят больше в весну, и ветер воет напевом безнадёжности. И даже когда соловьиная песня вдруг зазвучит среди этого уныния, не на радость она зазвучит, не ко времени — «и в сердце проникнет глубокая, скорбная жалость о пташке-сиротке и песне её сиротливой…»

В другом стихотворении, озаглавленном «Моя песня», Бялик даёт более конкретную картину этого существования — даёт типичный еврейский интерьер из захолустного гетто. Это, несомненно, автобиографическое стихотворение лишено всякой оригинальности: такие мотивы есть у каждого еврейского поэта, но если это понижает художественную, зато подчёркивает бытовую ценность произведения. Бялик здесь пытается иными словами, чем в беседе с ангелом, восстановить историю своей песни. Первым его учителем поэзии был сверчок в щелях родимой лачуги. Субботний ужин без вина, без белого хлеба, семеро детей, каждому по чёрствой корке и по куску селёдки — старая, сто раз перепетая картина. Но после еды, согласно чину, отец затягивал традиционно субботние гимны — «зэмирот», голодные дети подпевали, и тогда им аккомпанировал незримый сверчок, «певец нищеты», и его песня, «тоскливая, как смерть, как бессмыслица приниженной жизни, и печальная, без конца и предела печальная», стала образцом для поэта.

Таково детство. Много ли лучше юность? Резюмируя всю жизнь человека из гетто — в стихотворении «Одинокая звезда»[17] написанном в 1899 году, когда поэту было 25 лет, он не находит для неё оценки, кроме проклятия — проклятия этой «жизни без надежды, без огня и доли»:

Для Бялика в этой тёмной и топкой жизни есть одна только точка посветлее, на которой глаза его останавливаются почти без горечи, с глубоким волнением благодарности. Это — бет-ха-мидраш, старая, закоптелая молитвенная школа на окраине города, где он провёл несколько лет своего отрочества. Когда после Воложина, после первых опьяняющих успехов в Одессе он вернулся в Житомир и опять увидел этот обветшалый «храм Бога юности своей», глубокое волнение охватило его, грусть о детстве, проведённом в разлуке с солнцем и природой, и вместе сознание, что и в этом полутёмном углу затаилось нечто великое, скрыт целый мир, по-своему богатый и многоцветный, реют незримые крылья чего-то высшего — тень Божества или душа старой веры, то, что святые книги называют непереводимым словом Шехина[18]. В этом покосившемся домишке и в бесчисленном множестве других ему подобных длинный ряд поколений находил отраду и награду за все муки жизни: здесь был родник их нравственной мощи, оплот духовного самосохранения, родное материнское лоно, что принимало и впитывало их слёзы… «Домом жизни нашей» называет Бялик это святилище Книги в одном из стихотворений, посвящённых бет-ха-мидрашу: «Если познать ты хочешь…» Иногда поэту кажется, что всем своим духовным богатством он обязан только этой темнице своего детства. «Старый храм Бога юности моей, — говорится в другом, ещё совсем раннем стихотворении, не вошедшем в этот сборник, — не с пустыми руками отпустил ты меня из укромной твоей сени: твои добрые ангелы сопровождали меня по дороге — плодотворная мысль, свежий разум, цельное, уверенное сердце… Да, враг мой сильнее меня — но, покидая тебя, я спас моего Бога, и мой Бог спас меня…»

Но, в свою очередь, печальна и мрачна и эта единственная светлая точка. В цикле стихотворений, посвящённых ей Бяликом, есть крупная поэма «Ха-матмид»; точно перевести это слово по-русски нельзя, а приблизительно оно значит «Подвижник». В первые издания эта поэма не вошла, потому что и она в сущности так же непереводима, как и её заглавие. Действия в ней нет, она вся состоит — если можно так выразиться — из бытовой лирики. Это — частью описательная, а главным образом, психологическая картина из жизни бет-ха-мидраша или, вероятнее, воложинского ешибота. На еврейских читателей поэма произвела громадное впечатление; но публика, незнакомая с изображаемой там средой и далёкая от тех переживаний, вряд ли оценит её. Здесь переведены только отрывки. В поэме, очевидно, есть и автобиографический элемент. Её герой — мальчик, приносящий все радости отрочества в жертву одной честолюбивой мечте: сделаться истинным «матмидом», истинным подвижником Книги, учёным, гаоном, князем от венца талмудического. С самого рассвета он уже в своём полутёмном углу пожирает глазами святые квадратные буквы. Заря, ветерок, солнечные лучи, пташки, сверстники, все искушения природы и жизни манят его к себе; из его товарищей не все выдержали тяжкий искус — одного застали ночью за картами, другого с девушками, третьего в субботу с папироской в зубах, четвёртого с запретной книгой, пятый стал женихом деревенской толстушки… Но маленький подвижник непоколебим, он ничего не видит, не слышит, жизнь проходит по ту сторону окна, и никогда не узнает он, что есть радость, что такое молодость…

Бялик знает неизбежную судьбу этого «последнего угла». Есть у него небольшое стихотворение «Левадѝ» (буквально «Я один»; в настоящем сборнике озаглавлено «Последний») — непередаваемо трогательное, проникнутое грустью сына у постели матери, которая осуждена. Всех уже ветер унёс к свету, к новым песням — он один остался позабытый в опустелом божьем доме, «под крылами Шехины». И Шехина — старое, осиротелое веяние Божества, ещё витающее в покинутых стенах маленького дома на окраине, незримо простирает над ним перебитое крыло — и трепещет, трепещет «за последнего сына». Иногда и его тянет к окну и свету, и тогда ему чудится, будто Шехина плачет, прижимаясь, ласкаясь к нему и как будто защищая перебитым крылом от чего-то неизбежного. И ему чудится, будто она шепчет: «Всех их ветер унёс, я одна, одинока…» И многое звучит в этом беззвучном шёпоте: «заключительный аккорд древней скорбной песни, и мольба, и ужас» — мольба о пощаде, ужас пред неизбежностью…

Не выплакала осиротелая Шехина у рока свою последнюю надежду: поэт тоже ушёл. И его «унёс ветер», и его «захлестнуло светом». Из лишения родилась жажда. Из этой жизни, где не брезжило ничего, кроме слёз и Книги, сердце вынесло несказанную жажду счастья, красоты, солнца — особенно солнца. Трудно найти у другого поэта, когда б он ни жил и на чьём бы языке ни писал, такое идолопоклонническое обожание солнечного света: только в тёмных подвалах еврейского переулка, только в полумраке бет-ха-мидраша, только в гетто, оторванном от солнца и природы, могло родиться это поклонение. Бялик ещё был в этом отношении счастливее своих братьев по гетто, он всё же знал и солнце, и поле в первые годы своей жизни — и никогда уже не мог их забыть. Целый ряд его произведений посвящён этому упоению светом и роскошью природы — «гимном земли», по дивному слову Библии; но ярче всего излилось это настроение в «Зорях», одном из тех счастливых, неподражаемых произведений, которые пишутся только в молодости и только нечаянно. В этой маленькой поэме Бялик олицетворяет солнечные лучи, делает из них крохотные живые существа, товарищей своего детства; они с ним играют, прыгают, хохочут — и всё это в Ниагаре невероятного и, конечно, для переводчика неподражаемого богатства красок и оттенков, добытых Бяликом из бездонных кладезей трехтысячелетнего языка.

Замечательно в психологическом отношении и другое стихотворение того же цикла — «В поле». С незапамятной древности «отлучённый от персей земли» сын и потомок торговцев, ремесленников, в лучшем случае, раввинов, выросший в грязи предместья, — как этот еврей у Бялика любит поле, ниву, колосья, как он чует вечную, серьёзную красоту работы оратая и какими хорошими словами шлёт он привет за море, на далёкий сирийский берег, «братьям, пашущим в доме моей матери…»

Но понятие красоты не исчерпывается красотами природы — есть у жизни другие прелести, более интимные, более могущественные: это — мечты молодости, страсть, любовь. Старое гетто, подлинное, нетронутое, правоверное, патриархальное, мало знало об этой стороне жизни. Его женщины могли бы, если бы знали, повторить о себе слова пушкинской няни: «и полно, в наши лета мы не слыхали про любовь, а то бы согнала со света меня покойница-свекровь». Эти цельные, плотно сложившиеся быты почти не оставляли места для таких капризных, зыбких, неучитываемых двигателей, как любовь; функция воспроизведения обставлялась в этой среде прочными, незыблемыми правилами, против которых никому и в голову не приходило восставать — и которые делали любовь чем-то неуместным, социально лишним. В старом гетто на любовь смотрели как на довольно редкую болезнь, на душевную аберрацию, поддаваться которой неприлично серьёзному человеку. В одном рассказе о той эпохе внучка спрашивает бабушку:

— Ты любила деда, когда стала его невестой?

Старая бабушка краснеет:

— Бог с тобою, что ты говоришь? Полюбить человека до свадьбы! Чужого молодого человека!

Бялик вырос в одном из последних экземпляров этого гетто, когда распад старого уклада уже надвигался, но ещё не совершился. Выше, вспоминая беседу поэта с ангелом, мы не до конца её проследили; здесь уместно будет вспомнить и конец этой исповеди. Да, душа поэта пела обо всём, что познала: о тучке, о луче, о слезинке, о Книге, но —

У Бялика есть, конечно, стихотворения, посвящённые любви, есть даже среди них маленькие шедевры. Есть идиллия «Мотылёк», пропитанная истинным сверканием первой молодости маленькая непритязательная история про то, как он и она шли межою, и мотылёк «сел на косы твои и запутался в прядь, на цветочек похожий», и что из этого вышло, — обыкновенная история, всякий её переживал, и верно, нет человека, чтобы, прочитав в подлиннике эту прелестную игрушку, не задумался, улыбаясь и припоминая. Есть «Народные песни», интересная попытка восстановить — или, вернее, угадать — характер современной народной песни на еврейском языке, построив её на элементах библейской «Песни песней», талмудических легенд и мотивов жаргонной народной поэзии[19]: несмотря на искуственность замысла, некоторые вещи этого цикла дают полную иллюзию подлинности и дышат неподдельной страстностью. Но иногда сквозь эту эротическую роскошь просвечивает нечто другое, слышится робкое признание — и глубокая, надрывающая искренность этого признания затмевает, обращает в выдумку все только что вылившиеся из-под пера поэта любовные образы. Таковы стихотворения «Где ты?», «Приюти меня под крылышком…». В них повторяется мотив из исповеди пред ангелом: лучшее, что есть в жизни, не изведано сыном гетто…

К этому циклу и этому мотиву тесно примыкает поэма «Свиток о пламени», на которой следует остановиться несколько подробнее, чтобы если не вполне, то хоть отчасти ввести читателя в её сложный символический замысел. Вообще говоря, «разъяснять» символическое произведение значит портить его, низводить на уровень аллегории; но в данном случае символ построен на таких интимных сторонах еврейской трагедии, которые читателю-нееврею обыкновенно неизвестны; такова же и форма, сотканная из элементов аггадической и каббалистической литературы. Необходимо поэтому дать читателю в руки некоторую нить, указать ему в общих чертах на ту категорию национальных переживаний, которую имел в виду автор.

«Свиток пламени» есть поэма о роковой неполноте национального бытия народа в изгнании. Со дня, когда была утрачена независимость, а за нею родина, — со дня, когда на разрушенном алтаре догорело святое Пламя, символ полновесной, многоцветной жизни, еврейский народ ограничил своё бытие суровыми и тесными железными гранями. Всё, что есть роскошь жизни, было изгнано из национального обихода: изгнана любовь, изгнана радость, изгнано творчество, изгнано всё то красивое, сверкающее, полнокровное, что Бялик объединяет в символе женщины, женственного начала. Жизнь стала подобна пустынному каменистому острову. Только этой ценой мог безземельный бродяга сохранить остаток того, что есть высшее сокровище каждого племени, — остаток своей самобытной личности, последнюю прядь от догоревшей «гривы Огненного Льва». За стенами гетто, у чужих людей, искрилась и переливала всеми красками Божией палитры свободная полнота жизни; для узников пустынного острова порыв навстречу этой жизни означал бы исчезновение вечного народа «в волнах реки Аваддон, чьё имя — Гибель». И вот, на почве этой двадцативековой борьбы между радостью бытия и суровой миссией самосохранения, между Аваддоном и Небом развивается у Бялика великая трагедия современного еврейства — нецельность, двойственность, сумеречная шаткость и зыбкость еврейской души.

Таков, приблизительно, ключ, с которым надо подходить к этой поэме и отдельным её эпизодам. Остальное дополнит читатель. Детали символического произведения должны оставаться неясными, чтобы каждый мог воспринимать их по-своему: в этом главная ценность настоящего художественного символа. Каждый читатель, чьей душе вещь эта покажется близка, вложит своё содержание в отдельные образы — в картину гибели юношей и дев, которых только бездна сочетала, в кудрявого мальчика с важно выпяченной грудью и громкими словами на устах, в «Серну Зари» — утреннюю звезду, покровительницу «великих отщепенцев». Читателям подлинника, детям того же пустынного острова, ближе и роднее всего была в этой поэме «Исповедь» VI главы: её можно считать исповедью целого поколения. Читатели русского перевода зато легче, быть может, поймут Грозного с «его песнью ненависти» — с его призывом мстить народам мира, шныряя между ними и сея разложение на нивах…

Таков высший синтез жизни гетто в глазах даровитейшего из его сынов. Из двух основных элементов слагается эта жизнь, из слёз и «Книги», из горя житейского и суровой дисциплины духа. Солнца, солнца в широком смысле нет в этой жизни. Отсюда и родилась жажда света и счастья, та жажда, которая, постепенно расширяясь, углубляясь, обобщаясь, вылилась в многообразном еврейском мятеже, ознаменовавшем последние десятилетия. У одних это был мятеж против внешнего насилия, у других — против неправедности мирового строя, у третьих — против нищеты и наготы родного племени; но у всех, революционеров, социалистов, сионистов это был, в сущности, тот же мятеж против жизни, заклеймённой проклятием Бялика, — «жизни без надежды, затхлой, топкой, грязной — жизни пса, что рвётся на цепи, голодный…»

Бялик тоже мятежник, но в другом смысле. Его мятеж глубже. Его молот бьёт не по внешнему врагу: Бялик игнорирует внешнего врага, не снисходит до упоминания о нём, а когда уже необходимо, отделывается от него двумя словами, полными непередаваемой брезгливости, словно притрагивается кончиком пальца, чтобы отбросить.

Мятеж Бялика направлен вовнутрь, удары его бьют по еврейской голове и еврейскому сердцу. В его глазах нет виновного, кроме самого еврейского народа: он виновен, потому что терпит, потому что соглашается страдать. Этим мятежом против себя, восстанием против собственного рабьего духа отмечена у Бялика одна категория произведений, к которой, в сущности, относится и упомянутая песнь Грозного из «Свитка о Пламени». Сам Бялик озаглавил их «Песнями гнева». Родились они из той же «слезы», о которой поэт говорил испытующему ангелу. Но это уже не те слёзы, что пролились: от пролившихся слёз, говорят, всё же легче душе. Это — невыплаканные слёзы, схороненные в глубине, перегоревшие, ядовитые. В самом известном из произведений этого цикла — в «Сказании о погроме» — поэт так передаёт слова Бога, повелевшего ему сберечь непролитую слезу:

Восстановим кратко в нашей памяти психологию той недавней эпохи, когда создавались «Песни гнева» и родственные им стихотворения. Последние годы прошлого столетия были для гетто периодом больших духовных кризисов. Национальная идея, пробуждённая после 1889 года, но впоследствии захиревшая, около того времени получает новые толчки и начинает осязательно захватывать и массы, и часть интеллигенции. Первые сионистские конгрессы создают вокруг себя атмосферу неслыханного энтузиазма; в то же время рядом организуется Бунд, и по мере своего роста, заменяет космополитическую идею национальной. Со всех сторон на разные лады звучит анафема над старой, исконной политической пассивностью, к которой в течение веков целиком свелась вся государственная мудрость еврейского народа. Новое поколение хочет активно вмешаться в историю, хочет само, по своей воле и вкусу, лепить свою судьбу. И по всей линии, извне, как и внутри, оно переходит от обороны к наступлению. История еврейского народа не должна больше быть тем, чем была до сих пор, то есть «историей того, что другие делали с евреями»: новые евреи хотят отныне сами делать свою историю, наложить печать своей воли и на свою судьбу, и, в справедливой мере, также на судьбу страны, где они живут. И поверх этого гама разноречивых, но, в сущности, созвучных голосов, не смешиваясь с их юношеской крикливостью, важный, серьёзный, глубокий, непрерывно звучал от весёлой зари до печального заката голос Бялика.

Первым из этого цикла было стихотворение «Как сухая трава», появившееся в 1897 году; за ним последовал ряд аналогичных произведений, в том числе «Глагол», «Вот она, кара небес», и, в особенности, «Сказание о погроме», — произведений, по праву заслуживших Бялику имя воспитателей своего поколения. Остановимся на них.

В стихотворении «Вот она, кара Небес» Бялик подходит вплотную к самой печальной, самой малодушной, самой жалкой стороне еврейского упадка: к ассимиляции. Рост поэта слишком велик для обыденной полемики против людей или партий: он трактует ассимиляцию с высоты, как судия, а не как противник, и охватывает всю глубину этого уродства с редкой остротой анализа, обличающей в авторе мыслителя почти вровень ростом с поэтом. Он не останавливается на таких видимых признаках болезни, как утрата национального языка или забвение национального прошлого. Он подходит прямо и непосредственно к самой душе ассимиляции, вскрывает и расчленяет без жалости эту маленькую, съёжившуюся душу — и не находит там ничего, кроме самого глубокого, безграничного из унижений. Что особенно его поразило, это — искренность рабства, рвение и усердие не за страх, а за совесть, вносимое денационализированным евреем в свою барщину; это не просто порабощённый человек, несущий ярмо по принуждению, — это раб сознательный, раб с увлечением, охотно целующий руку. «Величайшей из казней божиих» называет Бялик эту извращённую черту, эту способность внутреннего приспособления к неправде, это умение «отрекаться от собственного сердца».

Особенно эта последняя жертва, заклание младенцев на чужом алтаре, подымает бурю отчаяния и горечи в душе поэта, и решительно нечего прибавить к его безотрадному пророчеству, которое, в сущности, давно уже сбылось:

Это было написано в 1905 году. Кругом уже шумело разгулявшееся человеческое море, на первых порах такое чистое, прозрачное, ликующее, радостное, что и мысль ещё никому не приходила о возможности скверного конца. Многие, неисчислимые из тех, к кому Бялик обращал своё горькое пророчество, гордо и смело держались тогда на самом гребне волны, и в каждом слове их звучала песня возрождения, и толпа верила, и они сами в себя верили. Говорят, поэтам дано иначе и глубже видеть, чем остальным людям; с Бяликом это оправдалось. Клики возрождения не обманули его. В самый разгар горячего времени в произведшем сенсацию стихотворении «Глагол» он писал:

Правду хочет знать поэт; и он призывает пророка, «пророка Конца», чтобы пришёл и грянул над нами своим Глаголом, как бы ни был он горек — хоть горше самой смерти; ибо —

К этому циклу внутренне относится ещё одна крупная вещь, хотя она очень далека по содержанию от нашей современности, а по тону и по настроению — от яда и горечи только что процитированных песен гнева. Видно, устала душа поэта от укоризн и негодования, и захотелось ей приласкать и себя, и людей красивою мечтою. Тогда Бялик рассказал своим братьям, в форме легенды или видения, какими хотел бы он их видеть наяву. Это — «Мертвецы пустыни», одна из крупнейших его поэм и пожалуй, лучшая, с точки зрения чистого художества. Поэма построена на талмудической легенде. Библия повествует, что некоторая часть египетских беглецов не пожелала подчиниться Божьей воле, обрёкшей весь этот род на смерть в пустыне; эти мятежники попытались насильно прорваться в обетованную землю и пали, перебитые ханаанеями. В связи с этим Талмуд рассказывает, что один странник видел этих мятежных «мертвецов пустыни»: они всё там же, гигантский и молчаливый стан воинский, затерянный среди песчаных равнин, и они так огромны, что всадник с длинным копьём свободно проедет, не задев, под согнутым коленом у любого. На этой канве Бялик вышил своё видение. Нечеловеческим величием облекает он этих титанов, этих непокорных предков покорного потомства. Они лежат, распростёртые в царственности сонной мощи; ни один из властителей пустыни — ни орёл, ни змей, ни лев — не смеет приблизиться, робея и смиряясь пред окаменелым воплощением мужественной силы. Только буря иногда, раз во много столетий, пробуждает их от сна; тогда древние мятежники, побеждённые, но не укрощённые, подымаются, потрясая мечами, и повторяют клятву — бороться, бороться против объединённой силы всех стихий и против самого Бога…

Эта поэма, прославлявшая предков в стыд и в поучение эпигонам, появилась в 1902 году. Всего через год, 7 апреля 1903 года, разразился Кишинёвский погром и показал воочию, с кровавой осязательностью, как невероятно глубока была на самом деле пропасть между предками и эпигонами. Тогда Бялик обрушил на склонённое темя своего народа самую ужасную страницу, какую только знает еврейская литература после пророков: он написал «Сказание о погроме».

Кишинёвское событие всегда будет у нас днём национального траура; но не в том историческое значение этого страшного дела. Кровавая Пасха 1903 года отмечает в истории еврейского пробуждения перелом, межу, разграничивающую две эпохи, две психологии. «Еврейская улица» до Кишинёва и после Кишинёва далеко не одно и то же. Конечно, перерождение началось задолго до этого дня, национальные и революционные течения в еврействе давно уже свидетельствовали о нарождении новой национальной воли. Но пережитки традиционной пассивности ещё глубоко сидели в массовой душе; мятежники или мечтатели всех толков, как те, что созидали во имя Сиона, так и те, что боролись во имя социализма, ещё, в сущности, не имели прочных корней в настоящей, почвенной, цельной еврейской массе. Масса иногда интересовалась ими, иногда побаивалась их, но прямой связи между их и своей волею не ощущала; они были и оставались сами по себе, а масса — сама по себе, и в её глазах пассивное восприятие не нами творимой истории было по-прежнему наилучшей и самой подходящей из политических систем. В Кишинёве история подвергла перерождающееся гетто большому испытанию, страшному экзамену на зрелость. И перерождающееся гетто провалилось на испытании, жалостно, постыдно и ужасно. Его дети оказались ещё не подготовленными к открытой борьбе; у них ещё не нашлось ни отваги для отпора, ни гордости для того, чтобы скрестить руки и ждать смерти на пороге своего дома…

Смутное чувство, сложное, непонятное, овладело при вести о Кишинёве всеми еврейскими сердцами в огромной России. Это не было простое чувство горя. В глубине этого чувства таилось ещё что-то жгучее, мучительное, что-то такое, из-за чего почти забывалась самая скорбь — и чего никто всё же не мог назвать. Тогда Бялик бросил в лицо своим обесчещенным братьям «Сказание о погроме» и открыл им, что это за чувство, имени которого они не знают. Это был — позор. Более, чем день траура, то был день срама: вот основная мысль этого удара молотом в форме поэмы. Она в художественном смысле далеко не лучшая у Бялика. Она не может похвалиться ни такой скульптурной чистотой образов, как «Мертвецы пустыни», ни такой роскошью красок, как «Зори», ни такою глубиною поэтической концепции и кристаллической обработанностью языка, как «Свиток о Пламени». Но это — одно из тех редких литературных произведений, которые кладут печать на свою эпоху. Бялик нашёл слово, которого недоставало, и это слово совершило чудеса. Историческая дата Кишинёва имеет двойной смысл: это, с одной стороны, полное выражение, полное воплощение всего приниженного и пассивного, что скопилось веками в еврейской душе, — но, в то же время, это и отправная точка новой эры. С этого момента идея национальной самодеятельности из кабинетной или, в лучшем случае, подпольной окончательно становится всенародной. Позор Кишинёва был последним позором. В 1904 году был Гомель; в 1905 году несколько сот погромов разразилось по всей России; скорбь еврейская повторилась ещё беспощаднее прежней — но срам не повторился. Второе испытание, количественно более ужасное и нравственно более оскорбительное, ибо оно совпало с великим всероссийским ликованием, доказало, однако, что новая еврейская душа уже достигла своей зрелости… Конечно, это не была заслуга одного человека — это сделала жизнь, история, сила вещей. Но история находит иногда людей, рукам которых она доверяет свой посев. В важный и трудный момент новой еврейской истории, на переломе двух эпох, эта роль выпала Бялику. Только на час, но часа этого мы никогда не забудем.

Необходимо отметить ещё один мотив, настойчиво повторяющийся в «Песнях гнева» («Над бойней» и «Я знаю: кану я…»). Ещё недавно молодая идеология еврейского интеллигента отводила еврейскому народу роль вспомогательного средства для чужих преуспеяний; даже погромная кровь рассматривалась, по чьему-то нашумевшему выражению, как «смазочное масло для колёс прогресса». Бялик отказывается от служения кому и чему бы то ни было на свете. Для него еврейский народ не только самоцель, но и больше того: над свежими гробами братьев, прямо в лицо всем пляшущим «на празднике чужом», он провозглашает, что благо родного племени есть для него единственное оправдание мира, единственный смысл бытия и вселенной, и вне этого блага всё для него ложь: и прогресс, которым мы лишь одни не воспользуемся, и «солнце правды», которого мы лишь одни не увидим. Ибо освобождение мира есть ложь и гадкая насмешка, если мы должны быть раздавлены под колёсами чужого счастия; и величайший праздник будущего, о котором грезят лучшие борцы человечества, будет тогда в глазах поэта наглым пиром на нашем кладбище…

После «Песен гнева» дальнейшие творческие пути Бялика ещё не определились. Чувствуется, что в душе его идёт какая-то серьёзная внутренняя работа, может быть, перелом или пересмотр старых ценностей; его внимание отходит от внешнего мира и сосредотачивается на собственных переживаниях. В последние годы Бялик вообще мало пишет или мало печатает; то, что попадает в печать, свидетельствует о мучительной трудности кризиса. Немногие стихотворения последних лет проникнуты безотрадным пессимизмом. Старая жизнь рушится, новая ещё не возникла. Мы, крохоборствующие наблюдатели, мы, которые и малым довольны, мы ясно видим признаки духовного возрождения в народе; но с той высоты, откуда поэт озирает течение жизни, но на его великий масштаб — эти признаки ничтожны. Для него народ остался, как был. Пророческий зов прозвучал напрасно. «Быстро кончен их траур — отряхнулись и встали» и пошли проторённой дорогой. Им не нужно пророка: «Ступай прочь, беги», — говорят они ему, как когда-то говорил пастуху Амосу священник Амассия. Горькое раздумье охватывает поэта: стоило ли бороться, учить, укорять, призывать? Не извратил ли, не растратил ли он в этой бесплодной борьбе лучшую силу своего дара? «Я хлопотал о вашей полушке и потерял свой динарий». Минутами поэту кажется, что его жертва не только бесплодна, но и сама по себе малоценна, что вся его работа — одно сплошное пустое место; быть может, он и умрёт скоро, ещё при жизни, «и завернут мою душу в бумажный саван, и похоронят на книжной полке, и буду я стоять над собственной могилой…» Кто я такой, чем заслужил, чтобы солнце мне светило, спрашивает он в порыве тоски. У него теперь одна мечта, одна молитва: чтобы грядущий человек, «тот, который будет свободен и будет прямее станом», хоть не презирал его и понял его муки. Всё как-то измельчало в глазах поэта: не только сам он и подвиг, им совершённый, но даже идеалы, даже лучшее, что есть в человеке — «голод о Мессии»[20]. С ядовитой насмешкой рисует он картину будущего, как внедрится этот «голод о Мессии» во все щели людской обыденщины и сам станет пошлостью…

Из этого цикла в настоящем сборнике переведены стихотворения «Быстро кончен их траур», «Бежать? О, нет!», «И будет, когда продлятся дни» и «Вечер». Не вдаваясь в оценку сквозящего в них настроения, можно только напомнить, что Бялик не первый на земле крупный поэт, который после большой затраты духа переживает полосу большого уныния. Чаще всего эта полоса выпадает на годы, предшествующие полной зрелости человеческого духа, «возрасту мудрости»; здоровые натуры выносят из таких кризисов высший расцвет своего таланта. Иногда перелом даёт поэту те недостающие струны, которые позволят ему от субъективной лирики подняться до высшей ступени поэтического творчества — до эпоса. Этого многие уверенно ждут и от Бялика: настоящей, широкой, исчерпывающей поэмы старого гетто.

Во всяком случае, Бялик не остановится на диссонансах как на предельной точке своего художественного развития. Это слишком разнообразный, слишком многострунный и многоокий художник. Жизнь идёт своим чередом, впечатления ложатся на душу поверх впечатлений и почти без воли поэта перерабатываются в образные звуки. Характерно, что как раз в промежутке между двумя уже упомянутыми проклятиями побеждённого («Над бойней» и «Я знаю») была напечатана, почти рядом, одна из самых нежных, самых ясных идиллий в любимом стиле Бялика, с обилием солнца и красок. Поэт опять зовёт свою девушку — может быть, опять ту самую, которой никогда в глаза не видал; он зовёт её сначала словами «Песни Песней» — «Встань, выйди, сестра моя, невеста», но дальше идут его собственные слова, и какие мягкие, ласковые, ликующие слова:

Для полноты этого введения следовало бы коснуться также места, занимаемого X. Н. Бяликом в новоеврейской поэзии. К сожалению, рамки очерка не дают остановиться на этом предмете сколько-нибудь подробно и заставляют ограничиться немногими словами. Различие между Бяликом и его предшественниками на поприще новейшей еврейской поэзии (назовём из них отца и сына Лейбензонов, И.-Л. Гордона, К.Шапиро, Мане) можно свести к двум моментам. Во-первых, оно обусловливается самой эпохой, выдвинувшей новые, более сложные переживания, новые, бесконечно более глубокие проблемы и задачи. Во-вторых — разница в размере, диапазоне и, главным образом, зрелости таланта. Некоторые из предшественников, особенно И.-Л. Гордон, отличались крупным поэтическим дарованием; но им слишком много приходилось творить заново — и потому до Бялика новоеврейской поэзии во многих отношениях недоставало печати мастера. Проповедь страдала дидактичностью, иногда впадала в тон прозаической полемики, художественные образы редко оставляли впечатление законченной выдержанности, фабулы были наивны, пафос лишён чувства меры, и несмотря на значительное совершенство формы, не всегда чувствовалась в ней тёплая гибкость живого языка. Бялик первый дал новоейрейской поэзии то, что немцы называют Meisterschaft[21], поднял и утвердил её на качественном уровне европейских литератур — и заговорил на языке пророков так, словно бы со времён Деборы до наших дней где-то в неведомой земле непрерывно жила и развивалась еврейская речь в устах матерей и малюток, борцов и мужей совета, горемык и влюблённых. Он создал школу, которая уже выдвинула два-три имени, достойных с честью занять вторые места рядом с именем учителя.

Нет ничего рискованнее, как употреблять, говоря о современнике, о живом и ещё молодом поэте, слишком ответственные слова похвалы. Это особенно трудно, когда речь идёт о языке, новая поэзия которого не дала ещё достаточного числа крупных имён для установления прочного мерила, устойчивой иерархии. Приходится искать мерила в литературе других языков, а это очень трудно. Как знать — может быть, многое из того, чем мы восхищаемся, хорошо только потому, что сказано впервые на этом языке, ещё сравнительно свежем, девственном, не выработавшем столько шаблонов, — а если бы то же самое было сказано по-немецки или по-английски, получилась бы ничем не замечательная фраза, давно использованный образ? Этим отрезвляющим сомнением надо всегда руководиться при оценке деятелей молодой литературы. Но при всей осторожности, когда читаешь в подлиннике, в великолепии древней, почти первозданной библейской фразеологии эти громовые Châtiments[22], нельзя не испытать особенного жуткого ощущения, словно от незримого присутствия чего-то высшего, чем обыкновенный человеческий рост…

Дать равноценный перевод Бялика мог бы только поэт, равный ему по таланту. На предлагаемый сборник надо смотреть лишь как на попытку заронить в сознание читателя некоторое представление о жизненных силах, таящихся в новой литературе древнейшего из живых языков.

Для перевода выбраны пять из шести крупных поэм и около трети меньших стихотворений. При выборе переводчик почти всегда руководствовался тем соображением, что красота формы непередаваема, а потому следует переводить только то, что и помимо формы, по самому содержанию, индивидуально, характерно, не похоже на обычные тона русской литературы. Поэтому далеко не всё лучшее, что написано Бяликом, вошло в настоящий сборник. Далее, пришлось воздержаться от перевода некоторых «Песен света», как «Эльфы утра» и «У открытого окна»; рядом с «Зорями» они произвели бы в переводе впечатление однообразия и повторений. В подлиннике это не чувствуется, благодаря исключительному богатству синонимов и оборотов в еврейском языке; но передать это богатство по-русски — задача непосильная для переводчика-еврея. Тою же причиной объясняются внесённые кое-где сокращения и пропуски; впрочем, большой пропуск в конце VI-й главы «Свитка» сделан по указанию автора. Наоборот, в «Сказании о погроме» восьмистишие «Эй, голь, на кладбище!» и т.д. переведено с рукописи: в еврейские издания поэмы оно не вошло.

Переводчик стремился соединить верность смыслу подлинника с лёгкостью и удобопонятностью русского стиха; исключение представляют некоторые места «Сказания о погроме», давно переведённые и скорее подходящие к типу «вольного перевода». Необходимо, впрочем, отметить, что верность смыслу подлинника не всегда совпадает с буквальной точностью. Это особенно верно в отношении к еврейскому языку: в нём часто употребляются вошедшие в повседневный оби- ход библейские выражения, смысл которых, тесно связанный с библейским контекстом, совершенно не передаётся точным переводом. Вот пример. В «Песни Грозного» («Свиток о Пламени») говорится в буквальном переводе следующее: "Понесите её (песнь о Разгроме) в народы, рассейтесь среди проклятых Богом и сыпьте её раскалённые угли на головы их". Сам по себе этот образ — сыпать раскалённые угли на головы тех, которые сильнее нас и в чьей земле мы скитаемся без защиты, резко противоречит общему тону этой песни, призывающей, напротив, сеять отраву и разложение исподтишка, незаметно и лицемерно. Всё дело в том, что образ этот взят из Библии, и в уме еврейского читателя вызывает представление, совершенно отличное от буквального смысла. Он взят из притчи Соломоновой: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если жаждет, напой его водою; ибо раскалённые угли сыплешь ты на голову его» (Притчи, XXV, 22). Здесь изображена именно прикрытая, лицемерная месть, месть под видом услуги, т.е. то самое, что проповедует Грозный. Вот почему в русском переводе пришлось заменить этот образ другим.

Размер подлинника по большей части сохранён. Отступление от этого правила сделано для «Сказания о погроме»: в подлиннике оно написано так называемым библейским размером, неуловимый ритм которого трудно было бы сохранить в русском переводе такой крупной вещи. Некоторое представление об этом размере дают переводы: «Глагол» и «Вот она, кара небес». «Свиток о Пламени» в подлиннике написан прозой. Переводчик не рискнул передать эту изумительно ритмическую и гармоничную прозу иначе, как белым стихом, построенным по образцу итальянского endecasillabo — с обязательным ударением на четвёртом или шестом слоге; разнообразный, меняющийся ритм этого размера, может быть, до некоторой степени передаст тоническое падение оригинала.

В еврейском издании стихотворения распределены по отделам, сообразно содержанию, но в предисловии автор сам оговаривается, что «для стихов лучшим порядком является порядок хронологический, по времени написания». Этот порядок и принят в настоящем сборнике. Правда, одно из его преимуществ — картина постепенного совершенствования формы — исчезает при переводе; но остаётся другое — картина смены и нарастания настроений, картина внутренней жизни поэта.

З. Копельман

О БЯЛИКЕ — СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ[23]

Открывающее этот сборник «Введение» В.Жаботинского было написано не позднее 1911 года, и потому биография поэта и очерк его творчества представлены в нём не полностью. Нам хотелось бы продолжить разговор о Бялике, но уже в свете исторической перспективы.

Бялик жил в Одессе до 1921 года. Основным источником его существования было книгоиздательство «Мория», к которому в 1906 году добавилась ещё и типография. «Мория» выпускала преимущественно учебную литературу — обстоятельство, продиктованное не только тягой издателя к просветительству. Печатная продукция на иврите в те годы имела малый сбыт, и покупательский спрос был относительно высок лишь на учебники. Вопреки ожиданиям, предприятие Бялика приносило скромный доход, так как Бялик ни за что не желал поступиться своими издательскими принципами, которые формулировал примерно так: книги следует выпускать только после тщательного отбора при чётком понимании цели каждого издания; они должны быть грамотно отредактированы, не должны иметь типографских ошибок, а оформление (шрифт, формат, обложка) должно отвечать содержанию и радовать глаз.

Много времени, сил и души вложил Бялик в подготовку популярных изданий еврейских литературных памятников, которую вёл совместно с доктором И. Х. Равницким. Так появились адресованные юношеству книжки библейских историй в переложении Бялика, а также сборники ивритской поэзии XII — XVIII веков и сборник афоризмов и изречений еврейских мудрецов, где им были написаны примечания и сопроводительные очерки. Особо следует отметить замечательное собрание извлечённых из Талмуда и Мидрашей[24] еврейских сказаний — аггадот[25], известное под названием «Сефер ха-аггада» (1908–1909). Оно сразу же стало принадлежностью каждого маломальски интеллигентного национально ориентированного еврейского дома, выдержало множество изданий и продолжает переиздаваться и в нынешнем Израиле. Одесса в начале века была, наряду с Варшавой, городом еврейских писателей и еврейских издателей. Там жили писавший на идише и на иврите «дедушка» еврейской литературы Менделе Мойхер-Сфорим и писавший на идише Шолом-Алейхем, русско-еврейский поэт С. Фруг, ивритский поэт Ш. Черниховский, историк С.Дубнов, публицист Ахад-ха-Ам, историк и критик И. Клаузнер и многие другие деятели еврейской культуры. Там в десятые годы собралась плеяда молодых ивритских поэтов, для которых творчество Бялика было школой и образцом, — так называемое «поколение Бялика»: Залман Шнеур, Яков Фихман, Яков Штейнберг, Давид Шимонович (Шим'они), Авигдор Ха Ме'ири (Файерштейн). Квартира Бялика в Одессе была местом паломничества еврейских пишущих юношей, и многих приветил бывший тогда в зените своей славы поэт, который умел распознавать крупицы дарования в первых незрелых опытах. В 1907 году Бялик выступил со статьёй «Наша молодая поэзия», в которой с воодушевлением отозвался о ряде начинающих авторов, хотя их манера письма была новаторской по отношению к манере самого Бялика. Чуткость к чужому поэтическому слову и готовность помочь молодым войти в литературу парадоксальным образом сочетались в Бялике с качествами сурового редактора. Редактируя литературный раздел журнала «Ха-Шиллоах», Бялик не принял к публикации немало достойных произведений молодых авторов, а те, что принимал, подвергал жестокой редакторской правке. В результате такой политики ряд писателей и поэтов перестали обращаться в «Ха-Шиллоах», предпочитая более уважительное, как им казалось, отношение редакторов других журналов и альманахов.

Но дом Бялика был открыт всегда. Поэт любил поговорить, мог «загореться» по любому, самому случайному поводу и пуститься в рассуждения, которые очаровывали слушателей и необъятностью знаний, и буйством воображения, и сочной певучестью речи на украинском диалекте идиша, речи, сдобренной ивритскими, арамейскими и русскими оборотами и поговорками. Не удивительно, что многие спешили дома по памяти записать свои беседы с Бяликом, и эти заметки послужили впоследствии материалом для многочисленных воспоминаний о поэте.

Во время первой мировой войны Бялик, как мог, помогал ивритским литераторам: в качестве издателя давал им для заработка переводы, редактуру, корректуру; пользуясь своей известностью, просил для них помощи деньгами и вещами. В 1916 году, несмотря на то, что шла война, во многих странах отметили 25-летие творческой деятельности Бялика. Все, кто был сколько-нибудь заметён в еврейской культуре, выступили на страницах еврейской печати с поздравлениями, критическими статьями, стихами или эссе. Но в хоре восторгов и похвал тревожно и настойчиво звучал вопрос, который «уже десять лет» мучил читателей Бялика: почему «по середине жизненной дороги, в расцвете творческих сил, на вершине своих одолений, в зените всенародной славы, он вдруг оборвал свои песни»? (А. Гольдштейн. Молчание Бялика. «Еврейская Жизнь», 1916, № 14–15, с. 34).

К 1916 году Бялик, действительно, стихов не писал. Его постепенный уход в молчание начался после публикации поэмы «Свиток о Пламени» (1905). Она оказалась наиболее трудно доступной пониманию и, может быть, менее всех других произведений поэта была принята читателем. Тогда, в Одессе, её осуждали за невнятность замысла, за искусственность и претенциозность, за рассыпающуюся композицию, за «модернизм». Настойчивое желание разгадать смысл символов" поэмы породило множество интерпретаций и три (!) её перевода на русский язык.

Поэт, который, по-видимому, считал «Свиток о Пламени» вершиной своего творчества, был задет непониманием, не раз говорил о «слишком высокой октаве», а однажды — в беседе с Ха-Ме'ири — признал, что сорвался, «дал петуха». Больше ничего, похожего на «Свиток о Пламени», Бялик не писал. Стихи с тех пор стали появляться всё реже, со временем одно-два стихотворения в год, иногда — ни одного. Он заживо хоронил свою поэзию, «сестру забытых святых книг». Современников мучила тайна молчания Бялика, одни объясняли её душевным кризисом поэта, другие — реакцией на несостоятельность поколения, к которому были обращены его призывы.

В детстве Бялик пережил ужасную нищету, и страх бедности преследовал его всю жизнь. Этот страх, в котором он сам неоднократно признавался, нередко определял те или иные его поступки. Так, когда в 1909 году заканчивался трехмесячный визит Бялика и Равницкого в Эрец-Исраэль, Бялик предполагал в скором времени вернуться туда опять, уже насовсем. Однако хлопоты о должности учителя в Тель-Авиве не дали желаемого результата из-за того, что у Бялика не было свидетельства о высшем образовании, и поэт отложил переезд.

Потомку торговцев лесом на Украине, Хаиму Нахману тоже хотелось быть и слыть солидным деловым человеком. Он и облик себе создал соответствующий: от природы невысокий и полноватый, он приучил себя ходить степенно, опираясь на тяжёлую трость, не без щегольства носил добротную одежду и от души радовался, когда незнакомые люди принимали его за удачливого дельца. Это впечатление, однако, не вполне соответствовало действительности, так как многие торговые начинания Бялика в России потерпели крах. Вероятно, тот же страх перед бедностью побудил Бялика в 1921 году изменить своему первоначальному намерению: с трудом выбравшись из Советской России, он поехал не в Палестину, а в Германию, где предполагал восстановить деятельность ликвидированного советской властью издательства «Мория» и обеспечить себе стабильное в материальном отношении будущее. Вместе с семьёй Бялика Россию покинули и семьи ещё нескольких деятелей культуры на иврите, то есть той культуры, которую советская власть желала задавить. Только с помощью давнего поклонника бяликовской поэзии М. Горького была получена бумага за подписью Ленина, благодаря которой Бялик добился разрешения на выезд тридцати пяти человек.

Итак, 1921 год, и Бялик в Берлине. В те дни в этом городе, а также в Хомбурге, что неподалёку от Франкфурта-на-Майне (там Бялик жил, когда позволяли дела), собралось много покинувших Россию еврейских интеллигентов, полагавших языком своей национальной культуры именно иврит. Бялик оказался в благоприятной среде. Его издательство «Мория» работало с небывалым дотоле размахом; он основал ещё одно издательство — «Двир» и принялся скупать книги других издательств, чтобы поставлять большие партии книг на иврите в Эрец-Исраэль, где их распространяли специальные агенты. Но Бялику словно всего было мало. Он вступил компаньоном в издательство Зейдмана и совместно с его женой-художницей создал несколько иллюстрированных книг детских стихов и сказок. Так поэт нашёл для себя новый вид творчества, с которым не расставался уже до конца жизни. А сегодня, приходя из детского садика, маленькие израильтяне важно произносят первое узнанное ими литературное имя — Хаим Нахман Бялик и декламируют или поют памятные их родителям с детства четверостишия.

Поэт не пишет стихов, теперь всё его время заполняет иная работа. Дела идут успешно, и Бялик с гордостью сообщает об этом своему другу С.Дубнову[26]. Заключая длинный перечень выпущенных им книг, он пишет:

«Не прошло и года, как в моём распоряжении оказался наполненный книгами склад, и хотя книги эти только поступают в руки распространителей, я почти выплатил все ссуды, взятые для их издания. Я начал без единой собственной копейки — и вот какие замечательные итоги!»

И всё-таки в Эрец-Исраэль Бялик не спешит. Ох, как не хочется ему, «певцу национального возрождения», приехать на новую родину без гроша в кармане, жить под чужой крышей или, избави Бог, на чужих хлебах. Задолго до своего пятидесятилетия, в связи с которым, как он понимает, пышных торжеств не избежать, Бялик начинает готовить к выпуску полное собрание своих сочинений. Он рассчитывал, что сумеет на нём заработать.

Субсидировало и продавало это издание акционерное Общество любителей поэзии на иврите. Год работали над ним сам Бялик, художник-иллюстратор Иосиф Будко [27] и лучшие корректоры и редакторы. Оно появилось в юбилейном, 1923 году, четыре великолепных тома: поэзия, переводы, художественная проза, статьи и эссе. Тираж 3200 экземпляров, из них 200 — в сафьяновом переплёте, на бумаге с надписью водяными знаками «X. Н. Бялик — 1873–1923» и с автографами поэта и художника. Такой роскоши литература на иврите ещё не знала. Издание было доступно только состоятельным людям, но найти покупателей не представило труда. Бялик заработал почти двадцать тысяч долларов; теперь он знал, что у него будет, наконец, собственный дом.

Чествование Бялика вылилось в волну национального ликования во всём мире и сопровождалось столь чрезмерными славословиями, что поэт нарушил «зловещее молчание», которое, по выражению того же А. Гольдштейна, «звучало немым укором над головой поколения». На следующий же после юбилея день во весь голос прозвучал бяликовский протест:

Это было единственное написанное в Германии «взрослое» стихотворение Бялика.

Теперь препятствий к отъезду в Эрец-Исраэль больше не было. Закончив необходимые распоряжения по делам издательств, поэт, после многочисленных прощальных вечеров, в марте 1924 года выехал с женой поездом в Триест, где пересел на идущее в Яффу судно. Но Бялики сошли в Александрии и в Эрец-Исраэль прибыли поездом 26 марта, в среду. Надо ли говорить, что несмотря на все заранее высказанные предупреждения и просьбы, поэту устроили всенародную встречу. Сквозь толпы людей его пронесли от поезда на руках. Газеты писали, что его приезд — самое драгоценное приобретение нового ишува[28].

В Тель-Авиве Бялик первым делом навестил своего дорогого, уже серьёзно больного учителя Ахад-ха-Ама. А через неделю после приезда ему выделили песчаный участок на недавно проложенной улице, которую тут же назвали именем поэта. Участок находился рядом с главной артерией тогдашнего Тель-Авива, улицей Алленби.

Бялику не терпелось строить дом. Он нанял архитектора — Иосифа Минора, прибывшего сюда из Германии годом раньше. Дед Иосифа был когда-то раввином Москвы и обучал древнееврейскому языку Л.Н. Толстого. Проект дома создавался при активном участии его будущего хозяина. Бялик хотел выстроить просторный и красивый дом, в котором нашлось бы место и для работы, и для дружеских встреч. Поэт оплатил все расходы и отправился в Берлин закрывать издательство «Мория» и переводить издательство «Двир» в Тель-Авив. Вернувшись, он чуть не каждый день ходил смотреть, как идёт строительство. В свой первый собственный дом Бялики переехали летом 1925 года, а осенью, на праздник Симхат-Тора[29], устроили грандиозное новоселье, на котором ел, пил и веселился весь город.

Выстроенный в характерном для того времени «палестинском» стиле, совмещавшем «западные» и «восточные» архитектурные черты, этот дом стоит и поныне. Он превращён в музей поэта, где находятся его личная библиотека и архив, а также наиболее полное собрание книг о нём на всех языках. В Доме Бялика всегда есть люди: экскурсанты, простые посетители и, конечно, исследователи литературы. Те же стены, та же обстановка, и всё новые поколения израильтян приходят сюда на концерты, лекции, научные собрания.

В Тель-Авиве у Бялика было множество знакомых: друзья-писатели из Одессы, знакомые по загранице, знакомые по сионистским конгрессам. Силою этих обстоятельств поэт сделался фокусом духовной жизни города; он и рад был своей причастности ко всему, что творилось вокруг, и тяготился ею. С ним то и дело здоровались, просили улаживать конфликты, спрашивали совета в житейских делах, и Бялик, не умея никому отказать, чувствовал, что перестаёт принадлежать самому себе. А ведь он был уже не молод. В отяжелевшем теле гнездилась болезнь — камни в почках, которая донимала его болями уже несколько лет. Поездки в Европу на воды приносили лишь временное облегчение.

Когда финансовые дела «Двира» начали вызывать серьёзную тревогу, Бялик уступил давнишним просьбам Х.Вейцмана[30]и отправился в турне по Америке через Европу с целью заставить тамошних евреев раскошелиться ради развития культуры «национального очага». С деловой точки зрения поездка окончилась провалом: денег Бялик не собрал. Американские евреи без энтузиазма слушали его горькие слова о тяжком положении халуцим[31], о том, что идиш обречён на гибель, как когда-то арамейский, о том, что будущее — только за ивритом. Зато где бы ни оказывался Бялик, везде он искал встреч с еврейскими учёными и приглашал их к сотрудничеству с Еврейским университетом, торжественно открытым в Иерусалиме в апреле 1925 года, университетом, членом попечительского совета которого он был — как позднее и председателем писательской организации, и членом Комитета языка иврит и ещё многих учреждений, организаций, советов и комитетов. Всегда, во всех своих поездках за рубеж Бялик посещал университетские библиотеки, где хранились еврейские рукописи и книги и собирал тексты еврейских средневековых поэтов. Ведь он не только занимался издательской и общественной деятельностью. Как когда-то над книгой аггадот, он продолжал работать вместе с Равницким над изданием собраний стихов Шломо Ибн-Габирола, Моше Ибн-Эзры и других еврейских поэтов средневековья.

И современники, и исследователи его творчества в последующие годы единодушны в том, что Бялик был великим знатоком иврита как по объёму словаря, так и по ощущению оттенков значений. Богатство и точность языка Бялика, его гибкость и естественная послушность мысли поражали читателей, ведь процесс превращения иврита из книжного, «мёртвого» языка в язык по-настоящему живой как раз тогда был в разгаре. И нередко у Бялика спрашивали, как называется то или иное животное, тот или иной цветок, какое имя на иврите дать ребёнку и что написать на вывеске магазинчика. Даже название рабочей газеты «Давар» («Давар» — «Глагол», так называется одно из стихотворений Бялика) было предложено поэтом.

У Бялика была своя позиция в отношении возрождения иврита. Он был принципиальным противником словотворчества Э.Бен-Иехуды[32], считая изобретённые им слова химерическими образованиями. "Возрождение нашего языка, — утверждал Бялик, — от книги к жизни: воскрешение языка — как осуществить это? Прежде всего, вернуть его в прежнее состояние, иными словами, реконструировать, т.е. вернуть словам, оборотам и выражениям древнего языка … все те смыслы и значения, которыми они обладали тогда; наряду с этим, нужно естественным и органичным образом нагрузить их новыми, современными смыслами и значениями… В творчестве языка, как во всяком художественном творчестве, нет нужды создавать из ничего, надо только обнажить, раскрыть сокровеннее в тайниках". Время доказало жизнеспособность обоих этих путей развития языка.

…Улица Тель-Авива. В кольце слушателей стоит Бялик и что-то говорит. В руке дымится папироса. Идёт мимо еврей в лапсердаке, останавливается и с изумлением вопрошает: «Бялик курит в субботу?» Бялик в смущении отбрасывает папиросу: «Вы правы, Вы совершенно правы!» — и разражается патетическим монологом о святости и величии еврейской субботы[33].

Он говорит долго и вдохновенно, наконец смолкает, устав, и, растерянно озираясь, спрашивает: «Папироски не найдётся?..»

В этом эпизоде, как в зеркале, проявилась характерная амбивалентность натуры Бялика: в «Песнях гнева» он бичует евреев безжалостно, почти с ненавистью, а в таких стихах, как «Если познать ты хочешь…», «Моя мама, будь благословенна её память», в поэме «Подвижник» он пишет о своём несчастном и великом народе с пронзительной нежностью и любовью.

Бялик бесконечно ценил еврейское религиозное наследие. Но евреи порывали с религиозной традицией, они смотрели в будущее и им было мало дела до премудростей прошлого. Бялик не мог примириться с этим и всеми силами старался «секуляризировать» религиозное наследие, перенести его из молитвенной школы в светскую культуру. Вот только один пример.

Онег шабат — уникальная примета еврейской жизни. Онег шабат — это субботнее наслаждение правоверных евреев беседою о Торе, с праздничными песнопениями и застольем. А в Тель-Авиве 20-х годов суббота — это толпы загорающих на пляже, лузганье семечек, питьё лимонада, бесцельное шатание по городу и беспричинные драки не знающих, чем себя занять, молодых людей, вырванных в этот день из привычного ритма тяжёлого будничного труда. Бялик, навещая больного Ахад-ха-Ама, не раз обсуждал с ним недостойный облик тель-авивской субботы. А примерно через месяц после кончины Ахад-ха-Ама, в феврале 1927 года, новое товарищество «Онег шабат» провело свою первую встречу. В одном частном доме собрались за субботним столом несколько десятков гостей. Бялик говорил о непреходящей ценности субботнего праздника и резко порицал нарушающих субботу публично. О том, что эта встреча будет иметь продолжение, было сообщено в газетах, и в следующую субботу гостей собралось ещё больше.

Так Бялик при поддержке друзей создал новый обычай: в субботу, после полудня, регулярно устраивались многолюдные собрания за накрытыми столами. Бялик сидел во главе застолья. Он представлял очередного оратора, обычно видного учёного или деятеля культуры, который предлагал вниманию присутствующих серьёзное, содержательное сообщение. За лекцией следовала дискуссия, которую открывал всё тот же Бялик. Он остужал пыл особо горячих спорщиков шутками и остроумными импровизациями. Чаще всего после дискуссии выступал знаменитый кантор Шломо Равич со своим хором, а заканчивалось собрание вечерней молитвой. Нередко главным оратором бывал сам Бялик, который выступал всегда экспромтом и всегда увлекательно. Постепенно участников стало так много, что в 1929 году на улице Бальфура для собраний «Онег шабат» было выстроено специальное здание, где могла поместиться тысяча человек. От общей трапезы пришлось отказаться, но вино и фрукты подавались всегда. Скоро подобные собрания стали проводить и в Иерусалиме, и в Хайфе, а в Тель-Авиве они продолжались и после того, как Бялика уже не стало.

«Всему своё время, и время всякой вещи под небом» — сказано у Экклезиаста. И ещё сказано: «Восходит солнце и заходит солнце». Как солнце, взошёл Бялик на небосводе ивритской поэзии, осветил и согрел людские сердца, гневом своих строк опалил души. Но шли годы. «Муза поэзии покинула меня», — жаловался он друзьям, а тем временем другие, молодые поэты сочиняли новые стихи. Из России они привезли халуцианский дух, честолюбие и имена своих кумиров — Маяковского и Есенина. «Агитатором, горланом, главарём» был у них поэт Авраам Шлионский. По праву молодости и таланта они хотели во что бы то ни стало утвердиться в ивритской поэзии. Выросшие на поэзии Бялика, они вызывали её теперь на бой и ждали только удобного случая «сокрушить старьё». Случай не замедлил представиться.

Весной 1927 года на сессии писательской организации Бялик заявил, что «иврит и идиш обручены на небесах и их не разлучить». Той же весной Бялик и ещё несколько писателей дружески принимали гостей из Америки — писавших на идише прозаика Шалома Аша и поэта Переца Хиршбейна, которые в своё время начинали на иврите. Бялик говорил об органичной принадлежности идиша еврейской литературе. Его не хотели слушать даже друзья. И. Клаузнер, Б. Кацнельсон, Я. Фихман, У.Ц. Гринберг не просто отвернулись от него, они оказались по другую сторону баррикады. А несколько месяцев спустя Бялик выдвинул ещё одну крамольную идею — открыть в Еврейском университете кафедру идиша. Во взрывоопасной обстановке того времени идею не просто не приняли — её с негодованием отвергли.

Дело в том, что в те годы в Эрец-Исраэль шла настоящая битва за иврит. Идиш воспринимался и как язык галута[34], и как язык религиозных экстремистов (те травили Э. Бен-Иехуду за «осквернение святого языка»). Более того, идиш был объявлен единственным языком светских евреев, на нём говорили злейшие враги иврита и сионизма — последователи Евсекции[35] и Бунда[36]. Поэтому отношение к идишу сионистов Эрец-Исраэль было непримиримым и бескомпромиссным. Молодёжь и подростки разбрасывали листовки с призывом: «Еврей, говори на иврите!», активисты из Отряда защитников языка требовали от людей на улицах: «Только иврит!» Бялик, говоривший с женой и друзьями на идише, не раз «попадался», его вызывали на товарищеские суды, подробности которых потом смаковали газеты.

Бялику не хотели прощать его симпатий к идишу, а молодым бунтарям от литературы этого казалось достаточным, чтобы сбросить национального поэта с пьедестала. Кампанию против Бялика начал журнал писательской организации «Ктувим», редакторами которого были Э. Штейнман и А. Шлионский. Кампания кончилась тем, что и Бялик вышел из организации, и журнал откололся от неё.

Вскоре, однако, писатели снова утвердили Бялика своим главой, а спустя несколько лет поэт опять дал повод к нападкам. Летом 1931 года в Базеле состоялся Семнадцатый сионистский конгресс, на котором присутствовал Бялик, а через несколько месяцев было опубликовано стихотворение «Я вновь увидел вас в бессилье». Дата и место написания отсылали читателя к конгрессу, на котором после ожесточённых дискуссий произошёл раскол сионистской организации: Жаботинский и его сторонники покинули зал в знак протеста против позиции Вейцмана. Бялик сочувствовал Вейцману, и получилось, что ещё один некогда близкий человек, переводчик его стихов, навсегда отдалился от него.

Шлионский не замедлил дать уничижающую оценку стихотворению «Я вновь увидел вас в бессилье»:

«Стихи как стихи. Как все стихи такого рода, т.е. стихи по случаю, которые и были бы восприняты как актуальные, не будь в них столько перепевов на темы давних стихов поэта, и не будь уже в нашей поэзии новых политических стихов большей силы. А так — натянуто и тривиально. И потому — слабо.»

Так писал Шлионский, который со времени первой полемики с Бяликом успел завоевать авторитет ведущего поэта новой школы. Шлионский выступал с резкой критикой бяликовского поэтического направления. Он считал, что классические формы, «окаменелость» языка, взвешенность и рационализм стихов Бялика сковывают поэтическую экспрессию, тягу к созданию неологизмов, к свободным ритмам, к акцентному стиху. Шлионский и его окружение составили следующее после Бялика поэтическое поколение, в котором, кроме него самого, следует назвать таких замечательных поэтов, как Натан Альтерман и Леа Гольдберг.

Атака Шлионского вызвала не менее воинственные отклики приверженцев Бялика. Статьи «за» и статьи «против» появлялись в газетах и журналах одна за другой, а Шлионский подливал масла в огонь: «Пророков забрасывают камнями, а не носят на руках… Поклонение, которого Бялик удостоился не только со стороны писателей, но и со стороны широких масс, ставит под сомнение величие его таланта». Конфликт разрастался, литераторы разделились на два враждующих лагеря, и только Бялик молчал. Он не любил вражды; ещё в Одессе он, бывало, повторял: «Бялик ни с кем не ссорится».

Шестидесятилетие поэта (январь 1933) прошло скромно. К тому же, это был год прихода к власти в Германии Гитлера. Поразительно, что уже начиная с 1929 года Бялик во время своих поездок по Европе предсказывал будущую трагедию и звал евреев покинуть насиженные места, — ещё один пример его пророческого дара.

К юбилею начало выходить новое собрание его сочинений, а муниципалитет Тель-Авива учредил литературную Премию Бялика, которая после образования государства стала государственной литературной премией.

Болезнь донимала поэта, состояние здоровья требовало его присутствия в Европе, где были лучшие врачи и лучшие медицинские возможности. В начале июня 1934 года Бялик с женой выехали в Вену. Но вскоре после операции, прямо в больнице, Бялик умер. День, когда в Эрец-Исраэль привезли его останки, стал днём всенародного траура.

Русскоязычная публика узнала Бялика довольно рано по переводам отдельных стихотворений. Однако настоящее знакомство с его поэзией произошло после выхода в свет в 1911 году книги переводов Жаботинского «Песни и поэмы». Она выдержала шесть изданий и вызвала большой резонанс. Бялик был почти единственным ивритским автором, которого знали в России (переводы его статей и рассказов вышли в ряде изданий в 1917–1918 годах).

Бялика высоко ценили многие русские литераторы; знаменитые поэты — Брюсов, Вяч. Иванов, Сологуб — переводили его стихи, пользуясь подстрочниками и фонетическими схемами. О сформировавшемся в среде русской интеллигенции отношении к этому еврейскому поэту можно судить хотя бы по поздравительным телеграммам и статьям, присланным в журнал «Еврейская жизнь» по случаю 25-летия литературной деятельности Бялика (1916). Среди поздравителей были В. Короленко, И. Бунин, Л. Пастернак, М. Гершензон и др. Вот выдержки из поздравления А. Куприна: