ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

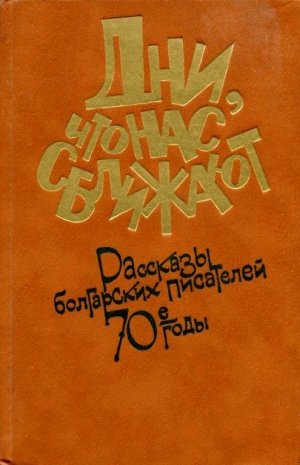

Предлагаемый читателю сборник рассказов болгарских писателей охватывает период 70-х годов, ставший важным этапом в развитии литератур социалистических стран, в том числе и Болгарии. Изменение духовного облика человека в ходе социалистического строительства было предметом исследования художественной литературы и ранее, однако в это десятилетие тенденция к углубленному раскрытию внутреннего мира человека социалистической формации приобрела новые черты, получила социально-философское наполнение. Писатели разных творческих почерков и стилистических манер стремятся воссоздать напряженность поисков смысла жизни, выявить роль рядового человека в борьбе народа за социальный и духовный прогресс.

Особо пристальное внимание уделено в «малой прозе» 70-х годов рабочему человеку: каков он сейчас, через тридцать лет после победы Революции? В рассказе В. Жекова это монтажник, бригадир, воодушевленный идеей строительства коммунизма и борющийся за то, чтобы она овладела каждым человеком; в рассказе И. Богданова это коммунист, бывший подпольщик, ставший директором профучилища; в рассказе К. Странджева это молодой проходчик, преодолевающий болезнь и неудачи и оказывающийся способным на подвиг.

Одной из ведущих тем болгарской литературы 70-х годов оставалось революционное прошлое страны, когда наиболее полно раскрылись героические черты народа. Характерно, что в новых произведениях на эту тему сильнее звучит мотив борьбы за мир, за самоё жизнь на нашей планете (рассказы К. Кюлюмова, П. Вежинова, В. Попова). Естественно и внимание писателей к жизни современной армии, моральным качествам защитников социалистической отчизны (рассказы Б. Томова, Я. Станоева, С. Сивриева).

Тема революционных преобразований, происходящих в наши дни, дополняется темой сохранения исторических богатств, национальной культуры, бережного отношения к природе. Для Болгарии, в прошлом страны аграрной, эти проблемы особенно актуальны, ибо социальные преобразования в деревне, миграция сельского населения в город и на новостройки меняет его социальную роль и жизненный уклад; одновременно с этим усиливается тяга горожан к природе, к народному мироощущению и искусству, и литература старается отразить наиболее характерные черты этого двуединого процесса (рассказы Д. Цончева, И. Петрова, Б. Томова, Р. Босева).

Немало внимания уделяют болгарские писатели влиянию бурных темпов жизни в эпоху НТР на формирование личности, не закрывают глаза на такие негативные явления, как нравственная инфантильность и безответственность, бюрократизм, разъедающий человеческую душу, не изжитая еще мещанская психология, отчуждение людей в условиях жизни большого города (рассказы Д. Коруджиева, Р. Михайлова, Л. Петкова, Л. Михайловой, Д. Начева).

Тематический диапазон болгарской «малой прозы» 70-х годов очень широк, и собранные в этой книге рассказы писателей, наиболее активно работающих в этом жанре, представят читателю многогранный образ нашего современника, его проблемы и открытия, его жизненное кредо.

Павел Вежинов

ПАМЯТЬ

Генерал пил вторую чашку кофе. День стоял пасмурный, промозглый, в окно, словно бы заслоненное чьей-то спиной, едва просачивался тусклый свет. Но в комнате было тепло, от радиатора исходило ощущение летнего дня, душистого, как этот кофе. Раньше он пил по десять — двенадцать чашек в день, иногда просто тонул в чудесной коричневой гуще. Но из-за сердца пришлось сокращать дозу и постепенно дойти до трех, самое большее — четырех чашек. Он угрюмо спускался по этой лесенке, испытывая горькое чувство безвозвратности, словно уходил навсегда в обиталище теней и воспоминаний. И с каждым прошедшим днем ему становилось все грустней.

Откуда вообще взялась у него эта нелепая страсть к кофе? Он и сам не знал. Первый раз он отведал кофе почти взрослым человеком. Его отец, потомственный учитель, был толстовцем, вегетарианцем, разводил пчел. В доме не бывало ни мяса, ни спиртного, ни табака, ни даже чая, кроме липового — липовый цвет собирали во дворе. Но все это ему так или иначе отведать удалось, а вот кофе как-то не попадался. Окончив Шуменский педагогический институт, он получил должность учителя в Кованлыке, в глуши, где даже рожь не сеяли. Там впервые он и попробовал кофе — этот день так хорошо ему запомнился, словно все происходило вчера. Никогда и ничего не мог он вычеркнуть из памяти; воспоминания шли за ним, как полки и дивизии, неистребимые, беспощадные.

Иногда он даже сетовал на них: они так заполонили его жизнь, что он не мог порой как следует увидеть то, что его окружает. Воспоминания стояли чуть ли не за каждым человеком, и от каждой улицы, от каждого дома тянулась тень далекого прошлого. Сны и те были полны воспоминаний, запутанных, даже страшных.

Он очень хорошо помнил свою первую чашку кофе в доме старшего учителя. То был низкорослый человек с маленьким горбом, словно седло выступавшим над поясницей. Но глаза — спокойные, ясные, как у ангела. Горбун вытащил откуда-то закопченную банку из-под ваксы. Это была спиртовка. Загорелся слабенький синеватый огонек, еле-еле была видна лишь самая верхушка. Вскоре запахло кофе. Однако напиток ничем его не поразил: сладковатый, теплый, приятный — только и всего. А день был точно как этот: серый и безрадостный…

В холле зазвонил телефон.

— Надка! — крикнул генерал.

— Слышу-слышу, — откликнулась жена, все еще невидимая, но ощутимая, как кофейный дух.

Уже в следующую минуту генерал слушал, как она спокойно и беззастенчиво лжет по телефону:

— Нету его. С утра уехал в Оряхово.

В Оряхово… Что выдумала! Никогда не ездил он в Оряхово…

— Не знаю, — продолжала жена, — наверное, завтра, а точнее, послезавтра. Я сказала: послезавтра. Да!

Когда брякнула трубка, он проворчал с досадой:

— Почему ты его не выключишь?

— Тетка должна позвонить, — ответила жена и тут только появилась в дверях: черненькая, еще стройная — худющая, вернее, — взъерошенная, как дрозд зимой.

— Тетка, — поморщился он, — тридцать лет назад была она тебе тетка, а теперь ты сама селедка!

Случайная рифма показалась ему очень удачной, и он с довольным видом откинулся на круглую деревянную спинку стула, которая тотчас сердито заскрипела. Генералу пришлось снова выпрямиться.

Да, он очень хорошо помнил свою первую чашку кофе, и комнату с земляным полом и затянутым бумагой окном, и свинцово-серые щеки учителя. Но помнил он и другую чашку, ту, что впервые открыла ему истинный рай настоящего кофе.

А произошло это в сорок третьем. Из-за ранения в ногу его оставили зимовать в одном селе, битком набитом полицейскими и жандармами. Весь день он проводил в подземелье, ширина и глубина которого была буквально как у могилы. Днем он заставлял себя спать, а ночью, когда все село, окоченевшее от холода и страха, замирало, он, как Лазарь, вылезал из своей «могилы», посинелый, почти прозрачный, и брел на одеревеневших ногах в кухню — на единственную разрешенную ему территорию. В доме было двое детей, но никто, кроме хозяина, не знал о нем.

Бай Димо — ятак, у которого он прятался, — был маленького роста, с брюшком, носил толстые вязаные чулки и линялый свитер, не прикрывавший даже пупка. Часто по ночам бай Димо спускался вниз, чтобы составить ему компанию и рассказать о новостях с фронта. Невидимые друг другу, сидели они вдвоем в темноте, и лишь иногда кончик сигареты высвечивал рыхлый, слегка приплюснутый нос крестьянина.

— Хочешь, кофе сварю? — спросил как-то бай Димо.

— Можно! — согласился он охотно.

Этот кофе показался ему бесконечно лучше, чем тот, что он пил у учителя. Сжавшиеся от напряжения и страха внутренности расслабились, расслабились и истерзанные его нервы. Но ум продолжал работать с беспощадной четкостью: откуда кофе у этого заурядного мужичонки? Теперь и в городах его нет. Перед тем как спросить, он долго колебался.

Ответ последовал из темноты не сразу.

— Скажу — так все равно не поверишь. От начальника полиции. Я ему вчера отнес домашней колбасы, а он дал мне кофе.

Бай Димо говорил шутливо, но слегка обиженно.

— Откуда ты знаешь начальника полиции?

— Когда он был майором, я у него ординарцем служил.

Усилием воли он вырвал из сердца гнусного червя, который уже собирался там угнездиться.

— Товарищи знают?

— Как не знать! Я хожу к нему домой, случается — выпиваем, а он всякий раз чего-нибудь да сболтнет. Работенка эта не больно по мне, но задание есть задание… Еще подлить?

С этого и началась у него страсть к кофе — самая стойкая из всех его довольно малочисленных страстей, начавших уже утихать. Хуже всего, что без кофе трудно работать. За весь вчерашний день он еле написал пол-страницы своим ровным красивым почерком. Каждую букву он выводил старательно, чередуя толстые линии с тонкими, даже точки у него получались красивые: крупные, круглые. Так и не смог он забыть свои учительские навыки и годы, проведенные перед черной доской.

С улицы кто-то позвонил. Он взглянул на часы: половина одиннадцатого. Именно в это время обычно приходит одна пожилая крестьянка из Нижнего Лозена, приносит крапиву и щавель, а иногда домашнее сало или баранину. Но сейчас всему этому не сезон… Спустя минуту в кабинет вошла жена.

— Тебя спрашивает какой-то человек, — проговорила она словно бы нехотя.

— Что значит «какой-то»?

— Ну, такой…

— Подозрительный, что ли?

— Да нет, наоборот…

— Что ж теперь поделаешь, — генерал с сожалением посмотрел на недописанную страницу, — впусти.

Немного погодя снова появилась жена; за ней беззвучно семенил маленький сутулый человечек без обуви, в одних носках.

— Зачем разулся? — сердито спросил генерал.

— Чтоб не запачкать.

— Тут нечего пачкать. Пойди обуйся.

Пачкать действительно было нечего. В прихожей лежал тканый чипровский коврик, а кабинет застилал пестрый родопский половик — его яркие краски, казалось, источали тепло. Возле письменного стола распростерлась громадная бесхвостая медвежья шкура. Пасть скалилась безобидно, но сверкающие стеклянные глаза давно раздражали генерала.

Незнакомец вернулся, на этот раз в поношенных коричневых ботинках. Генерал вопросительно посмотрел на него. Он был абсолютно уверен, что видит этого человека первый раз в жизни: лицо обожжено солнцем, шея тоже потемневшая, морщинистая, на концах тощих рук висят несоразмерно крупные кулаки.

— Сядь тут! — Генерал указал на ближайший стул с вязаной подушечкой на сиденье.

Гость сел, но как-то неловко, словно стул был мокрый. В его синих прозрачных глазах угадывалась усталость и грусть. Генерал молчал — нарочно, разумеется: явился без приглашения — говори первым. Но гость не торопился. Он внимательно посмотрел на пучок карандашей, торчащих из коробки, и только потом тихонько сказал:

— Мы знакомы, товарищ генерал. Ты один раз у нас ночевал. Но меня небось уж не помнишь. Это когда еще было!

Генерал удивленно на него посмотрел. Чтобы память ему изменила? Такого ни разу не случалось.

— Ну и когда ж это было? — спросил он.

— В сорок первом, осенью. Шарков меня зовут.

Какая-то молния озарила память, но лишь на миг; промелькнувшие лица были застывшие, блеклые.

— Стой, — оживился вдруг генерал, — сейчас скажу. Село Нивян, правильно? Ты — кузнец!

— Жестянщик…

— Да, жестянщик. Ты жил в конце села. У нас с Янко была явка в твоем доме. Так?

— И вы оба заночевали у меня.

Генерал пристально на него глядел. Воспоминания приобретали все большую четкость, становились почти осязаемыми, но никак не соединялись с обликом этого бесцветного, заурядного человечка. Тот ведь молодой был, быстрый, синие его глаза сверкали, дерзко…

— Я тебя вспомнил, да-да, вспомнил, — проговорил генерал скорее пристыженно, нежели радостно. — Ты нас угостил хорошо, даже ракийки налил. — Он засмеялся.

— Своя была, немудрящая, — проговорил гость, — ты нехорошо тогда на меня поглядел.

— Я не из пьющих, я и теперь не пью.

— Не из-за того; ты будто усомнился во мне.

— Было дело, — усмехнулся генерал.

— Да это я по глупости, товарищ генерал, не разбирался еще в конспиративных-то законах.

Они помолчали и, глядя друг на друга, вспомнили тот далекий вечер больше тридцати лет назад: на улице глухо и надоедливо лаяли собаки, на печке скворчало жаркое. Маленькая светловолосая женщина с тяжелыми косами проворно готовила вкусный, сытный ужин. И когда обернулась к ним, глаза ее засветились, как небо…

— Что тебя ко мне привело, — спросил генерал, — может, какая-нибудь просьба есть?

— Да нет, — покачал головой гость, — какая просьба! Я уже старый человек, чего мне просить?

— Не такой уж ты старый. Шестьдесят-то есть?

— В следующем году сравняется.

— Ну вот… А мне больше. Но я и не думаю о пенсии. Работаешь?

— А как же? Бригадиром в кооперативе. В строительной бригаде.

— Это хорошо, — одобрил генерал, — а семья?

— Жена в сорок третьем умерла, — ответил крестьянин, и голос его странно изменился,, будто угас, — от родов. А дитя осталось. Девочка. Она в Софии сейчас, университет кончила и уж три года как замужем. Езжу теперь к ним в гости, дня на два.

— Хорошо… — рассеянно проговорил генерал.

Кажется, разговор закончился. Что еще могли они сказать друг другу?

— Может, отобедаешь у меня? — предложил генерал, — я у тебя гостил, а теперь надо, чтобы и ты уважил мой дом.

— Ой, нет! — чуть ли не испуганно воскликнул Шарков. — Меня обедать дома ждут!

Генерал незаметно подавил вздох облегчения. Не жалко ему было обеда, но чем еще целый час развлекать этого неразговорчивого человека?

— Тогда я дам тебе свою книгу. Я написал воспоминания об отряде. Тебе будет интересно.

— Читал я ее, товарищ генерал, и даже два раза, от корки до корки.

Что-то в его тоне насторожило генерала.

— Не понравилось?

Может, не стоило так прямо спрашивать, но никак не мог он привыкнуть к штатским вежливостям.

— Почему ж? Коли два раза прочел — понравилось, выходит, — ответил гость, и опять что-то не то послышалось в его словах.

— Ну давай, говори!

— В твоей книге имеется ошибка, товарищ генерал.

— Ошибка? Быть того не может!

— Имеется-имеется, — неохотно пробормотал Шарков, — где сказано про окружение под Сырницей. Я вас вывел тогда из окружения, а у тебя написано, что Стойчо Ковашки.

Генерал изумленно посмотрел на гостя. Видно, тот не в своем уме! Он помнит каждый миг этой тяжелой операции. И теперь еще, как живое, видит он лицо Стойчо.

— Никакой ошибки нет! — холодно сказал генерал. — Нас вывел из окружения Стойчо Ковашки.

— Да хоть бы и так, — уныло откликнулся Шарков, — теперь-то не все ли равно? Разве свои головы мы тогда спасали?

Он улыбнулся и встал. Какая добрая и какая чистая была у него улыбка! Генералу показалось, что такой улыбки он уже много лет не видел.

— Куда ты? — нервно спросил генерал. — Рассказывай, как было!

— Точно, как ты описал. Только там был не Стойчо, а я. Однако ж какой смысл препираться, товарищ генерал? Не веришь — спроси Стойчо. Он жив-здоров и все еще верховодит над селом, хотя уже не староста и не партийный секретарь.

Гость посмотрел на часы и двинулся к дверям. Генерал шел за ним, насупленный, рассерженный, и Ковашки стоял перед его глазами в дурацкой детской шапчонке.

— Хорошо, пусть это был ты. А не помнишь ли, какая на тебе была тогда шапка?

— Помню, — тихо сказал гость. — Красная такая, вязаная.

Генерал остановился, пораженный.

— Погоди-погоди, — прошептал он.

Шапка действительно была красная, вязаная. Откуда Шарков мог это знать, если, конечно, он не… Но такое казалось невероятным.

Вдруг лицо Шаркова просветлело.

— А-а-а, понял! — воскликнул он и легонько ударил себя по лбу. — И тебя эта шапка обманула! Я и вправду взял ее у Стойчо Ковашки, чтоб уши не замерзли. Наверно, когда я к вам шел, меня увидел кто-то, и Стойчо арестовали. А потом уж и меня. Сколько ж вынес он из-за этой дурацкой шапки! Но выдержал. И я выдержал.

Генерал глядел на него не отрываясь.

— Может, помнишь, как ты меня ругал, — оживившись, продолжал Шарков, — помнишь, ты мне сказал: «Надел бы поярче, а то всего лишь за три километра тебя видать!»

Эти свои слова генерал отлично помнил. Вскоре они опять сидели в кабинете, и генерал пил третью — внеочередную — чашку кофе. Он был почти расстроен, словно утратил частицу самого себя — маленькую, правда, но чрезвычайно важную. Шарков все подробно ему рассказал, и теперь уже сомнений не оставалось.

— Помнишь, товарищ генерал, когда я вас вывел, ведь ты не хотел отпускать меня, — тихо сказал гость. — Ты, видно, боялся, что меня на обратном пути поймают и я выдам отряд.

— Было чего бояться, — буркнул генерал, — а почему, собственно, ты так рвался обратно?

— Как почему? Ведь я ж говорил тебе, жена рожать собралась. Она могла в любую минуту родить, а в доме ни одного мужчины, кроме меня.

— А что потом было?

Лицо Шаркова совсем потемнело.

— Хуже некуда! — вздохнул он. — Тронулся я в обратный путь, потом понял, что ты был прав. А ну как поймают? Даже если они лишь о том догадаются, что меня не было в селе, что я скажу? Подумал я, подумал и пошел к братниной овчарне. Договорились мы с ним кой о чем, потом закололи барашка, и я его прямо как есть, неободранного, взвалил на плечи. Спросят, где был, — скажу, что ходил к брату за барашком.

— Умно, — одобрил генерал.

— А получилось-то не больно умно. Добрался я до дому уже затемно. Ворота отворил. Раньше, когда приходил я, собака от радости на грудь мне кидалась, а в этот раз — не видно ее. Сердце у меня так и сжалось. Иду точно приговоренный. Гляжу — в доме светится всего одно окошко, а занавеска спущена до самого низу, так что ничего не видать. Только я открыл дверь, как они накинулись на меня, будто волки.

— Кто — они?

— Жандармы, кто ж еще… Меня стерегли в засаде.

— Значит, кто-то тебя выдал?

— Да нет. Тогда б со мной покончили. Просто взяли по подозрению. Где был, спрашивали, и насчет шапки, про которую ты говорил… Я отвечал им, как вы учили: ничего не слыхал, ничего не видал, ходил к брату — и все тут. Били они, мучили меня, а я лишь это твержу.

Он тяжело вздохнул и едва слышно проговорил:

— И все — при жене. Это было страшней всего. Чего только со мной ни делали: сигареты зажигали и в шею тыкали. Видишь, следы? Целый год не заживало. Я выдержал, она — не выдержала. Сознание потеряла. А через час пришла в себя и начала рожать. Ребенок-то родился, но она оправиться не смогла. Да вроде бы и не хотела. Так и угасла, даже не попрощавшись со мной.

Воцарилось мучительное молчание.

— Когда смотришь — страшнее, чем когда сам терпишь, — добавил гость.

— Да, точно, — кивнул генерал. Лицо у него осунулось, глаза мрачно горели. В этот миг он как будто не был похож на самого себя.

— Прошло ни много ни мало уже тридцать лет, а у меня это все так и стоит перед глазами: и днем и ночью. Другие пьют, чтоб забыться, а я и того не умею. Не жизнь это.

Генерал молчал.

— Если б на небе был бог, только об одном попросил бы я его, — с мукой в голосе продолжал крестьянин, — чтоб избавил меня от памяти.

— Нет, нельзя! — резко сказал генерал, и желваки заходили на его скулах. — Как ни страшно вспоминать, а без этого нельзя!

— Можно, — грустно возразил гость. — Сдается мне, что все зло от нее, от памяти. Мы ж не живем — мы только и знаем, что разговаривать с мертвецами…

— Неправда! — Генерал налился краской. — Неправда, — повторил он почти грубо. — Наоборот! Если умрет память, умрем и мы, и не только мы — все умрут. И те, кто идет за нами, дорогу потеряют, как будто ее никогда и не было!

— Не знаю… — уныло проговорил Шарков. — Может, ты и прав…

И снова — в который уж раз — синие глаза жены поглядели на него, как живые. Живее всех живых глаз, самые живые на свете. И самые молодые, самые нежные из всех, какие он видел. Переполненные нечеловеческой мукой, горькой любовью, состраданьем. Не может на свете быть других таких глаз, настоящих, живых… Невозможно это! У него перехватило дыхание, и едва ли не впервые он понял, что никогда она не умирала. Никогда, ни на один миг! Зачем сгубил он свою жизнь и себя самого? Ведь она все такая же живая, как в тот давний, страшный день.

Перевод И. Сумароковой.

Костадин Кюлюмов

СЕРДЦА МАТЕРЕЙ

© Костадин Кюлюмов, 1979, c/o Jusautor, Sofia.

Он привык к горам. А на этой равнине, ни долгой, ни широкой — за пять часов можно пройти ее вдоль, за три поперек, — Бойко растерялся, почувствовал неуверенность. Конечно, час встречи выбран был неудачно: пока обо всем договорились, пока разошлись поодиночке, восток заалел и мгла над Родопами стала таять. Теперь и к Пирину идти немыслимо, и к Родопам пробираться опасно. Бойко осмотрелся. Узкие, короткие каменистые овражки — как оскаленные пасти. Они вызывали отвратительное чувство страха, здесь проще простого выследить его и схватить или влепить пулю. И перелески из молодых топольков и верб тут крохотные. Пройдет мимо стадо, шарахнутся овцы, собака тотчас залает: чужак! — и затрещат мотоциклы патрулей. Не-ет, лучше поближе к селу, и, пожалуй, самое надежное место — заросшее деревьями кладбище. До него он доберется через ручей, пересидит день, а к вечеру — по вербным зарослям, потом полем, а оттуда уж как-нибудь до первой родопской горы. Почему он выбрал именно этот вариант, он и сам, уже после того, как все было позади, не мог себе объяснить. Наверное, тогда мелькнула мысль, что кладбище — селение, где никто не поможет, но и не предаст…

Позицию он выбирал тщательно, чтобы страховала от внезапного нападения: в тылу защитой овраг и ручей, левый фланг прикрыт заброшенной и уже разрушающейся церковью с черепичной кровлей, а правый — высокой кучей камней (видно, когда-то собирались делать ограду, но живые в заботах о себе не находили времени для мертвых). Внимательным взглядом обводил он могилы, покосившиеся каменные кресты и подгнившие деревянные кресты, прикидывая, куда отступать, если враг появится со стороны села, или справа, со стороны пыльной дороги, или с пологого склона, или из-за ручья. С выбранной им позиции можно увидеть человека за триста-четыреста шагов — лучшего и не придумаешь. Угнездившись в облюбованной яме среди высокого, почти по пояс, травостоя, разморенный усталостью, со слипающимися веками, он почувствовал, что в пересохшем горле запершило, что он вот-вот закашляется, и подумал: а вода? Тут же вскочил. На ближнем кресте не было ни имени покоящегося в могиле, ни даты смерти, но у основания креста стоял глиняный кувшин. Бойко спустился к ручью, мыл кувшин долго, тщательно, потом наполнил водой и понес в свое укрытие. Голова кружилась от прохлады и чистоты, веявших над примчавшимся с гор потоком, от дурманящего аромата смятых росных цветов… Он вытянулся в траве, положив руки под голову.

Вот и подходят к концу долгие странствия по селам. Теперь снова ждать, пока появится возможность встреч, тогда выяснится, что сделано и какие потери… Сердце щемило от тревоги за молодых с их наивными вопросами: «А почему нельзя просто уйти в горы?»

Он дотошно изучал организацию работы с ремсистами по обеим сторонам Пирина. Было много всего: и отваги, и страха, и осмотрительности, и безрассудства, — была жизнь с ее исканиями, ненавистью и горячей любовью, помогающей верить в добро, в чистоту человеческих побуждений, в то, что зло отступит, что его полный крах неминуем…

Глазу трудно задержаться на чем-то одном: вот на маковку цветка опустилось облако… нет, это просто ракурс снизу вверх, но красиво, надолго запомнится. Такой покой, что не выразить словами. Он разливается по всему телу, овладевает каждой клеточкой и даже воспоминаниями; кажется, что в прошлом это и было самое дорогое чувство и в будущем важно обрести его и беречь, хранить в себе… Вдруг Бойко встрепенулся: я же засыпаю! Ему даже показалось, что он вскочил. На самом же деле он лишь открыл глаза и, вслушиваясь в еле слышное жужжание крохотных существ, в шуршание их крыльев и лапок, вытащил руки из-под головы и прикрыл ладонями глаза от лучей восходящего солнца. Ему предстояло провести здесь весь день, дотемна.

До слуха его донеслись далекие глухие удары колокола, и, еще не проснувшись, не поглядев на часы (что толку, на целый час отстают за сутки), он понял, что девять. В тот же миг рука была в кармане — пистолет на месте. Холодок стали пробудил его окончательно. Голоса! И много! Рядом, совсем близко от него, за душу берущий голос оплакивал кого-то монотонным певучим речитативом. Леденящий ужас сжал сердце: ведь сегодня суббота! Да, суббота, а ему и в голову не пришло, что народ пойдет на кладбище. Перевернувшись со спины на живот, не поднимая головы, он чуть-чуть подтянулся к краю ямы и стал всматриваться, осторожно раздвинув стебли травы. У могилы, с которой он взял кувшин, женщина, вся в черном, опустившись на колени, молилась, кладя земные поклоны. А у ног ее стоял кувшин! Он скосил глаза — в яме кувшина уже не было.

— Иван ходил в город-то, — явственно донеслось до его слуха, — нашел дружков твоих, соколик ты мой ясный… а они ему и говорят: жив, мол, ты, не убитый, а у матери-то у твоей сердце все изболелось, — причитала женщина. — А я-то одежки твои захоронила, чтоб не забыли тебя бог и ангелы, приютили бы душу твою, сыночек ты мой ненаглядный. Завтра-то тебе двадцать первый годочек пошел бы… Господи, если жив сыночек мой, если в горах он, то ничегошеньки мне не надо, лишь бы живой остался… сохрани его и помилуй…

И тут он увидел на краю ямы надломленную просфору и горсть кутьи на осколке черепицы. Почувствовав страшный голод, сполз вниз, жадно жуя, но спазм сжал горло: потом, потом! Здесь горе безысходное, а ты слезы материнские оскверняешь, накинулся, потерпеть не можешь. Он снова подполз к краю ямы, откуда, не выдавая себя, мог видеть женщину, и ему показалось: самозабвенно оплакивая непогребенного сына, обращаясь к нему как к мертвому, но надеясь, однако, на то, что он спасся, она своими мольбами и причитаниями старается удержать в отдалении других, многих, очень многих женщин. Он быстро окинул глазами кладбище, и стало как-то не по себе: почудилось, что могилы разверзлись, из них поднялись черные привидения, а солнце жалит их своими жаркими лучами сквозь нависшие ветви деревьев, кусты сирени в зеленых бусинках зреющих плодов и с редкими поздними цветами. Эти женщины, тенями перемещавшиеся от могилы к могиле, опускавшиеся на колени в земных поклонах, вершившие обряд поминовения — повеяло запахом ладана, смолы, воска, — показались ему бликами ночи. Она будто притаилась под сенью крестов, но, разбуженная колокольным звоном, заколыхалась, ожила и заскользила между могилами, ловя игривые лучи солнца. Как нечто совсем здесь чуждое, не свойственное величавому спокойствию кладбища, солнце стояло на пороге церквушки, искрилось в мраморе ступенек, между которыми проросла ярко-зеленая трава, буйно устремившаяся к небу, словно бы наперекор этому миру безнадежности. Но надо всем властвовал сейчас неумолчный, как шелест сухих неопавших дубовых листьев, приглушенный шум множества женских голосов. Хор без дирижера, вернее, управляемый единым чувством — страданием. Тихий хор голосов, что сливались не с окружающей пышностью природы, не с силой небесного тепла, а с гнущей к земле мукой, с безнадежностью крестов, охраняющих вечный покой «в бозе почивших», с могучей силой влажной, паркой земли.

Он огляделся. Так… повернуться в яме, проползти между могилами и — к ручью. А поп? — молнией пронзила мысль. Поп, о котором в отряде известно, что ест-пьет с жандармами, он здесь, он может заметить! До села за десяток минут дотрусит, а те — сразу на мотоциклы… Далеко не уйдешь. Чтоб провалиться им с этим днем поминовения! Просфорки, кутья, цветочки, ладан… Там, в горах, склонят товарищи головы над погибшим — и все, а боль не меньше… Но здесь-то все же матери…

Женщина, плакавшая рядом, вдруг что-то сердито забормотала. Бойко вслушался.

— Тебе-то что тут делать? Твой-то стражник был! Супротив своих пошел…

Почему он задержался в яме, тоже не объяснишь. Поставив пистолет на предохранитель, осторожно вынул руку из кармана. Рядом с матерью, оплакивавшей то ли живого, то ли мертвого сына, стояла женщина, высокая, худая, тоже вся в черном. Холодом пустоты веяло от ее глубоко запавших под седыми бровями глаз, в них не было ни злобы, ни жалости — ничего.

— Да ладно тебе, Катерина, того, в яме-то, я уж давно приметила, чего уж теперь…

И она, с трудом опустившись на колени, приникла к земле, подкошенная мукой и слезами, которые давят тяжелее могильного камня. Сквозь пелену слез она вглядывалась в Бойко и, ухватившись за траву, шептала в горестном недоумении:

— Господи, ты и сам-то еще дите. Не мог такой убить моего сына… Ведь не ты его убил, сынок?

Бойко смотрел на нее в растерянности.

— Если бы мужчины всегда помнили, что их выстрелы отдаются в сердцах матерей, они бы каждый раз думали, прежде чем спустить курок, — прошептал он и удивленно заметил, что голос его дрожит от волнения.

Мать услышала его, поняла:

— Не верю я, чтобы мой убивал! Ребенком-то был такой жалостливый. Как-то зайца больного нашел и принес мне — лечи, говорит. Не верю я, не убивал он. Ну и что, что был старшим у охранников?

Она опасливо вглядывалась в лицо парня, укрывшегося в провале старой могилы, видела черные тени усталости под его глазами и все же решилась спросить его, врага своего сына:

— Может, ты знал его, сынок? Звали его Петр Ангушев. Три месяца, как похоронили…

Да, она сознавала, что спрашивает того, кто и впрямь мог убить ее Петра.

Что-то смутно всплыло в памяти Бойко, перед глазами возникла на миг стычка у опушки леса с двумя десятками жандармов, случайно наткнувшихся на группу из их отряда. Вспомнилась и еще одна короткая жестокая схватка, когда Люба увидела, что жандарм уронил автомат, швырнула гранату и, бросившись на землю, успела автомат схватить, но в нем оказалось всего пятнадцать патронов. Был ли тогда убит кто-то из врагов? Да, кого-то они тогда тащили, кто-то стонал. Может, это и был Петр.

— Ведь не убивал ты моего сына, нет, не убивал?

Он знал, что не сможет сказать ей правду, он и хотел бы сказать все как есть, но не хватало духу. Ведь тогда ему пришлось бы уподобиться тем господам, которые своим кованым сапогом способны растоптать даже сердце матери.

— О вашем сыне я не слышал ничего плохого, — ответил он, — нет, не слышал.

Мать все крестилась и клала земные поклоны:

— Господи боже, говорила ведь я ему, не с теми идешь, Петр. Ну а сам-то ты, боже, что ж не подсказал ему, куда идти, с кем? Теперь-то уж, господи, прости ему прегрешения его, вольные и невольные… А ты, сынок, хоронись, пожалей мать свою. Господи, что ни случись с вами, все матерям отливается. Да простит тебя господь, что не с миром по земле идешь. Коли добро несешь, зла не встретишь…

Волна сострадания захлестнула душу: мать каким-то шестым чувством уловила, что он боится причинить ей боль. Однако ее истовое желание наставить его на путь добра оборачивалось опасностью: она все громче и громче молила бога:

— О господи! Защити парня-то! Ему бы о матери родной подумать, а он вот пошел добро людям творить.

— Ты вот что… — Бойко подыскивал слова, созвучные ее мыслям. — Ты свари кутью, снеси охранникам, пусть помянут твоего сына, помолятся богу, чтобы простил он его.

— Пойти-то можно, сынок, чего ж не пойти?

— Ты скажи им… хорошенько запомни, о чем прошу! Скажи: ради всех матерей пусть подальше упрячут ружья свои и пистолеты, пусть не ходят больше на облавы, хватит уж стрелять. Гнев тех, кого они убивают в горах и у себя в полиции, он как река, как молния небесная… Так им скажи. Еще скажи, что не будет у их матерей сыновей, у жен — мужей, у детей — отцов. Час страшного суда близок, совсем близок! А о сыне своем ты не убивайся, на нем один только грех: забыл про мать свою и про судный день.

Вялый душный ветер с равнины вместе со звуками женских голосов и плачем донес гнусавый голос попа:

— …и тогда сошел Михаил Архангел и прибрал душу его… раскрыта была книга жизни, и судимы были мертвые и живые… его же царствию не будет конца, и возопиет мир живых и мир мертвых, и начнется суд страшный…

Мать крестилась, все ниже склоняясь в поклонах. Теперь над ней был еще и гнет неминуемо грозившего страшного суда, в голове все спуталось, ясно осознавались только последние слова Бойко.

— Господи боже, в участок-то я пойду, умолять их стану: не забывайте про матерей своих и про деточек малых… Господи боже, да что же это, ведь все-то мы люди, все болгары, а вот поди ж ты, где Петр-то мой? Боже, отведи от нас карающий меч архангелов… Матерей-то за что караешь? Они и так уж наказаны…

И снова опустилась на землю, снова глаза ее впились в Бойко. Шепотом, задавливая в себе крик, рвущийся к небесам, она причитала:

— А что по селам-то делается… Исстрадались люди. Хожу я, сынок, гляжу: дети кричат, матери плачут. Одну спрашиваю, по кому слезы-то, а она отвечает: по мужу, солдат он, дитя родное не увидит. В общину пошла — там писарь голову опустил, а в глазах слезы. О чем плачешь-то? Сына в солдаты взяли, два года служил, потом пять месяцев ни слуху ни духу, а потом пришел, да с одной ногой… Сынок, скажи мне, разве виноват Петр мой, что заманили его в охранники?

Бойко смотрел и сам себе не верил. Великое материнское горе уравняло женщин, каждая оплакивала того, кого уже не чаяла увидеть в родном доме. Смерть уравняла и мертвых: им прощались муки, причиненные людям, и муки, в которые ввергли они сердца своих матерей. Какие же силы исподволь, подспудно действовали все эти годы! От инертности тысяч и тысяч, от охватившей многих жалкой напыщенности монархического патриотизма, от отступничества слабовольных не осталось и следа. Неужто и в самом деле настало время?

Метался над страной пронизывающий, иссушающий душу ураган, его мощные порывы поднимали со дна морского огромные каменья, швыряя их на несокрушимые волноломы до тех пор, пока те не исчезали в морской пучине. Теперь шторм идет на убыль, но вздымаются еще волны, и брызги от них по сей день бьют по лицу. Мир захлебывается кровью миллионов людей, и, если так будет продолжаться дальше, долины заполнятся потоками алой крови и поплывут по ним черные платки матерей и жен, как паруса лодок, уносящих свой скорбный груз за горизонт.

В этом хаосе, в этой мутной мгле, думалось ему, начинают появляться первые, еще чуть заметные просветы, проблески жизни; это муки матерей, их слезы заполняют пропасть ненависти. И непримиримые враги уже видят: одни — бессмысленность своей жестокости, другие — торжество выстраданной надежды. Матери стоят на противоположных краях разверзшегося на две части света и своими истерзанными сердцами пытаются вновь сдвинуть берега надежды и покоя. Потому что придут им на смену внуки, они должны ступить на мягкую, чистую, росную траву мирных рассветов, а не на землю, залитую кровью. Потому что девушки станут матерями и нельзя завещать им вместе с правом носить в себе будущее неутоленную боль старых ран, отчаяние матерей, оплакивающих своих детей, безысходность нынешнего существования…

Бойко понял уже, что мать партизана охраняет его, ведь если кто-то его заметит, то могут сообщить в полицию, и решил пока не покидать даже такое ненадежное укрытие.

— Родные мои, идите обе к священнику, отведите его подальше отсюда, пусть отслужит молебен на другом краю кладбища.

— Погоди, опасно сейчас, — прошептала мать партизана, о котором он тоже ничего не знал, наверно, тот был в дальнем отряде. — Авось не пойдет поп сюда. Вот уйдут все, тогда уж…

Мать убитого полицейского, чуть-чуть повернув голову, скосила на нее глаза:

— Нет, сейчас проще всего, Катерина. Иди со мной, сынок, вот тут справа пойдем, по-над насыпью, потом вдоль оврага, я-то знаю, где засада у них, покажу тебе.

Он шел рядом с придавленной горем, но сильной даже в страдании матерью полицейского. И вдруг испугался, что она угадает его невольно возникшую мысль: горемычная ты моя, поднимись сын твой из могилы, я ведь снова выстрелю в него. Горе твое понимаю и разделяю, помнить буду о тебе, пока жив. Но сыну твоему приговор не мной одним вынесен. Поймешь ли ты меня? Украдкой посмотрел он на женщину. А та, глядя прямо перед собой, шла с плотно сомкнутыми губами. Знает ли паренек, что она в тот самый миг, как увидела его, подумала: тихонько-тихонько — да к сидящим в засаде сотоварищам сына, да сказать им — бегите на кладбище, там партизан прячется. Господи, вот какими помыслами наказываешь ты мать! Почему не вразумил моего Петра, почему дал пойти не туда, не с теми? И, покоряясь этому душу на части рвущему чувству — долгу отомстить убившим сына ее и подсознательной вере, что он был бы жив, если б не убивал сам, — она смирялась, и боль ее затихала…

И вдруг — вот он, поп, прямо перед ними!.. Подходит, смотрит озадаченно:

— Это чей же парень, Николина?

— Мужняя родня, батюшка, мужняя родня…

Видно, на попа произвело впечатление, что мать полицейского водила на могилу сына молодого парня, и он назидательно подхватил:

— Доброе дело, пусть видит, что герой сын твой, что сердцем своим заслонил царство. Молись, мать…

Та ответила что-то, Бойко не расслышал, и мороз пробежал по коже: что сказала она? Инстинктивно ища защиты, он обернулся и тут же — опять, чтобы еще раз увидеть такое, что вряд ли когда-нибудь снова увидит в своей жизни: мать партизана шла в двух шагах от матери полицейского, держа наготове мотыжку для оправки могил, держа как оружие, как секиру. Неотступно шла за другой, тоже в черном, женщиной, защищая его.

Спасибо тебе, мать, сказали его глаза и успокоили ее, потому что подспудно, через скорбь, чудо постижения правды уже свершилось.

За кладбищем мать полицейского, глазами показывая на густой вербняк между оврагом и заброшенной водяной мельницей, сказала:

— Вон там они, трое… молодые, вроде тебя… Во-он в тех кустах, видишь? Утром рано шла на виноградник, углядела…

Другая мать слушала, широко расставив сильные ноги, низко склонив голову, и рука ее с мотыжкой медленно опускалась. Бойко поклонился матери полицейского, взял ее руку и поцеловал. Эта рука купала сына, пеленала его, кормила, держала за ручонку, когда мать в первый раз повела его в школу. Нет, не эта рука надела на него полицейскую форму, не эта рука послала его против своих. Мать не внушала сыну: «Убий!»

Потом он шагнул к матери партизана, взял ее руку и тоже поцеловал.

— Спасибо, мама. Пусть покой снизойдет на вас. — Он обращался к чужим словам, не в силах найти свои, чтобы выразить столько мыслей и чувств сразу. Посмотрел на одну, на другую и докончил: — Много людей полегло, но на крови их возродится жизнь. Настанет завтрашний день… он будет счастливее, светлее.

Надо было торопиться, пока поп не завершил обряда, пока еще ходил вдалеке от могилы к могиле. Бойко заметил в кустарнике человека, за плетнем — еще двоих, значит, правда, слева можно прокрасться незамеченным. Они, конечно, наблюдают за матерями и за ним. Есть ли у них бинокль? Пора, пора, мысленно подстегнул он себя, но ноги не двигались. Наконец пригнулся и вошел в кустарник, осторожно раздвинув лозу. И тут же остановился: невозможно было не оглянуться. Матери все еще стояли и смотрели одна на другую. Он увидел, как в их глазах вспыхнула тяжелая обоюдная вражда, как бессмысленная, неизбывная злоба снова стала охватывать женщин, и если бы одна из них сделала хоть шаг, жилистые старческие руки другой впились бы ей в горло. Но уже через мгновение одна горестно вздохнула, вздохнула и другая, может быть, перед глазами каждой пронеслась вся ее жизнь, теперь опустошенная, и это с новой силой всколыхнуло незатухающую боль, глаза видели одни лишь пепелища и кровь, черный прах, и ничего больше. Обе матери упали на колени в дорожную пыль, склонились в земном поклоне. Не примирятся они, он видел это, до гробовой доски будет стоять между ними ненависть их сыновей, но — и это он тоже видел — одна мать прощала другую, прощала свершенное погибшими детьми, потому что сами-то матери никогда не натравливали детей своих на других детей. Не думала не гадала мать полицейского, что память о сыне натолкнется в ее душе на непреодолимую преграду. А может быть, истоком ее мук был подсознательный страх, в котором она сама себе боялась признаться, страх того, что смерть ее сына станет для людей символом избавления от кошмара теперешней жизни…

Он уходил все дальше, а за спиной раздавались тоскливые вопли матери полицейского и горестно-певучие причитания матери партизана.

Они оплакивали дороги, на которых ветром замело следы их сыновей, оплакивали пути, которые куда-то ведут, но никуда не приводят. Одинаково безмерной была их скорбь, но разной боязнь, будут ли помнить их сыновей. Убитые горем, согбенные, в черных платках с распущенными концами, они походили на черных птиц, что-то выклевывающих в обильно орошенной слезами, спекшейся от страданий земле.

Бойко долго пробирался через кустарник, пригнувшись, сторожко, потому что все еще не вышел из зоны возможного обстрела, и, наконец, когда стало безопаснее, обернулся еще раз. Матери все стояли под палящим солнцем, склонившись друг к дружке под гнетом своей муки, а над округой разносился натужный колокольный звон. Был день поминовения…

Перевод Л. Хитровой.

Добри Жотев

СЛЕД ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Симеону Султанову

Стрелка переместилась в красное поле: двигатель перегрелся. Нужно было долить воды в радиатор, но деревенька осталась позади. У самой вершины сиротливо стоял домик. Там наверняка найдется вода, подумал я и стал подниматься в гору. Тропинка привела к ледяному горному ключу. Напился я, наполнил небольшой бидон и собрался было в обратный путь, но тут из домика вышел старик и окликнул меня:

— Ты, милок, чай не здешний?

— Здешний, но только в местах этих еще не бывал.

— Да нет, видать, не здешний, иначе мимо меня не прошел бы. Наши парни, где б ни бродили, в хибарке моей обязательно устроят привал. Глянь-ка, какая она никудышная, но для этого дела годится. Не успел из леса выйти, а домик — вот он, прямо перед тобой. Отсюда вся деревня в ложбине видна. Случись что, ступил на опушку — и уже у меня. Да, гостей у меня всегда хватает. Кому ломоть хлеба, кому кусок брынзы, кому просто погреться. Не думай, что я в горах партизанил, нет. Так, придут ребятки, еле на ногах держатся, голодные. Как быть? — не прогонишь. Дед Илия готов в своей человечности поклясться. И ты, милок, знай, человечность — дело святое. Скажу про себя: от всего другого могу отмахнуться, а от этой дьявольской напасти не могу. Что случись — я и в огонь полезу. Сызмальства это у меня, видать, на роду написано. Некоторые из ребят, что сюда приходили, погибли, другие живы-здоровы. Лишь один то ли жив, то ли убит — не знаю. Он мне больше всех по душе пришелся. Как увидел тебя, подумал, что это он.

— Обознался, дедушка, — сказал я и пожалел, что я не тот парень, потому что глаза старика повлажнели. — А кто он такой?

Старик вздохнул:

— Скажу тебе, не парень был, а чудо!.. Раз ночью слышу — стучат. Вылез я из-под одеяла, зажег керосиновую лампу и отодвинул засов.

— Добрый вечер, дедушка, — говорит кто-то.

Разберешь разве в темноте, кто таков? Подумал-подумал да и посторонился, чтоб дать пройти. Смотрю на него — годков двадцать. За спиной рюкзак, по бокам гранаты и револьвер. А тощий-то, тощий — ну прямо отшельник. Глазам своим не поверил, когда увидел, как он тащит рюкзак этот, да еще туристские ботинки на ногах. Я раньше его не встречал, не по себе мне что-то стало, я как бы смехом и говорю:

— Ты сейчас, милок, приканчивать меня будешь или погодишь чуток?

Парень сел на табуретку и рассмеялся через силу:

— Зачем же, дедушка, мне тебя приканчивать, не тот ты человек. Дай мне хлебца, и я пойду дальше, дорога торопит.

Если ты партизан, то ничего, подумал я про себя, но если жандарм переодетый, то я тебя и знать не знаю. В ту пору жандармы партизанами наряжались, чтоб нас проверять. Думал я, думал — что поделаешь, надеяться не на кого. Потом говорю:

— Ты, малый, вроде бы на полицая переодетого смахиваешь, но, коли с гранатой пришел, дам тебе хлеба — и дело с концом!

Паренек снова усмехнулся:

— Переодетые жандармы, дедушка, толще меня!

Дал я ему ломоть хлеба и кусок брынзы. Он сложил все это в рюкзак и ушел. А я опять улегся. Потом стали палить из ружей. Эх, сказал я себе, не случилось ли что там с парнишкой? До самого утра глаз не сомкнул. Что верно, то верно, в те годы выстрелить из винтовки — что «здрасте» сказать, а все ж человек есть человек.

Только рассвело, я уж на ногах. Повертелся волчком по двору — даже словом не с кем обмолвиться. Старуха моя померла, сын в солдатах… Глянул вниз, на деревню, — все спит. Илия, говорю я себе, что ты ходишь кругами, запряги лучше кобылку да отвези навоз в поле! Был у меня клочок земли, его если не удобрить навозом, ничего не родит. Вывел я, значит, кобылку, запряг и погнал к куче навоза. Пока нагружал, показалось солнце, аж лиловое от холода. Спустился я вниз по дороге. Когда деревней ехал, все по сторонам оглядывался, как бы кто из жандармов меня не забрал. Но никто даже носа не высунул. Проехал мимо последних домов — и опять гора началась. Сам видишь, на какой верхотуре живем: то вверх надо, то вниз. Сплошные горы, местечка ровного нет. Кобыла с трудом переставляла ноги, еле тащилась, того и гляди, жилы лопнут. Чтоб подсобить ей, и я подталкивал телегу. Проехали Ждрело — гиблое место. Это вон там, на перевале, выше и нет у нас. Чуть недоглядишь — прямиком к святому Петру отправишься. Одолели первый подъем. Я попридержал заднее колесо телеги, потому что крутой спуск начинался — прямо на заднице съехать можно. Где-то посреди пути кобылка моя дернулась в сторону — еле ее удержал.

Гляжу — впереди, шагах в десяти, лежит кто-то. Успокоил я лошадь, колесо камнем подпер и кинулся к человеку. Подбегаю и вижу — тот самый паренек. Лежит ничком, под лопатками кровь, а в рюкзаке ломоть хлеба и кусок брынзы, что я дал. Перевернул его, а он не дышит и не шевелится. Если сейчас его эти найдут, думаю, отрубят голову и на коле по деревням носить станут. Я все это, милок, собственными глазами видел, и пусть лучше я останусь без глаз, только не приведи господи еще раз такое увидеть. Вернулся я к лошади, подогнал ее так, чтоб загородить парнишку, и прямиком к полю. Разбросал кое-как навоз — и обратно. Положил партизана, накрыл его мешком. Еду и думаю: нужно в гроб его спрятать. Ты скажешь, зачем мне все это надо было? Так-то оно так, но я уж тебе говорил — не могу обойти человечность. Мы еще подъема не одолели, а кобылка уже выдохлась, ну я и остановил ее. Не успел глазом моргнуть, как появились жандармы. Тронулся я, но они заорали, чтоб их подождал. Хотели, чтоб подвез. Куда деваться — остановился. Подошли они, залезли на телегу. Я думал, не станут рыскать под мешком, но они принялись ворошить подводу и нашли партизана.

— Кто это? — посмотрел на меня косо их главный.

— Ты что, сам не видишь? Парень убитый, я его на дороге подобрал.

— Ну и куда ты его тащишь? — ощетинился другой.

Подвода моя уже неслась вниз по дороге. Я придержал лошадь и говорю:

— Как куда? Хоронить.

— Никаких похорон партизану. Голову на кол, а остальное — собакам! — разорались они и давай стаскивать с него рюкзак и туристские ботинки.

Раздели его догола — просто срам! Слез я с телеги, схватил поводья и сказал:

— Оденьте человека, грех ведь!

Они меня и не слышат, делят добычу меж собой. А их начальник вытащил нож, чтоб голову парню отрезать.

— Стой! — взревел я что было мочи.

Тот остановился.

— Ты что ерепенишься, старый хрыч! Попридержи-ка лучше язык за зубами, пока башка цела!

Я принялся его упрашивать:

— Спрячь нож! Мертвому могила, а живому человеком надо быть!

Жандарм достал револьвер. Кровь ударила мне в голову. Собрался я с силами и заорал:

— Ты кому это грозишь, деду Илие, молокосос несчастный? Дед Илия в прошлую войну семь раз на штыки бросался!

Стал он в меня целиться. Не знаю, что со мной случилось — ведь мы остановились над самым Ждрело, — толкнул я назад кобылку, и зад телеги повис над пропастью. Жандарм тотчас забыл про свой пистолет и побелел от страха. Остальные ухватились друг за дружку. Я нагнулся, подложил под переднее колесо камень, чтобы кобыла могла удержать телегу, да говорю:

— Пошевелитесь мне только — не пожалею ни лошадь, ни подводу!

Жандармы как язык проглотили. А я командую:

— Одевайте парня!

Они двигались еле-еле — так в церкви свечки зажигают. Одели партизана, обули его, даже шнурки завязали. Я вынул камень и потянул кобылку. Она поднатужилась и вытащила телегу на дорогу. Сел я в подводу, огрел скотину, и она понеслась вниз, к деревне. Я хотел поскорее добраться до сельской управы, а там — будь что будет! Боялся, как бы жандармы не набросились на меня сзади. Но они ничего, видать, не пришли в себя после того, как мы повисли над Ждрело. Остановился я перед управой — тут они и накинулись на меня. Староста, понявши, в чем дело, отозвал в сторону их начальника и что-то ему сказал. После я понял, что он ему сказал. Чтоб меня от смерти уберечь, полоумным представил. А я и не серчал на него: что он еще мог сделать?

Жандармы оставили меня в покое, но от партизана отступиться ни за что не хотели — голову ему отрубить собирались. На счастье, выбежал старший ихний и объявил, чтобы они срочно шли в управу, потому как их к телефону требуют по очень важному делу. Убрались головорезы, а староста мне и говорит:

— Дед Илия, забирай парня и похорони!

Одолел я подъем, осадил лошадь перед своей хибаркой и принялся сколачивать гроб. Потом выбрал место и выкопал могилу. Уже смеркалось, когда я закончил работу. Стал снимать партизана с телеги, а он вдруг зашевелился. Меня аж холодный пот прошиб. Обомлел просто. Парнишка поморщился и чуть слышно застонал. Да-а, Илия, сказал я себе, ты что, не видишь — человек-то живой! Тощие люди, милок, самые выносливые. Огляделся я по сторонам и перенес партизана в дом. Дул ему на руки, клал на голову мокрые полотенца — он и очнулся. А к вечеру воды попросил. Напоил я его и пошел во двор, чтобы пустой гроб зарыть.

Две недели этот парень был у меня. На моем уходе жил, да на страхе моем, но все же выкарабкался. На третью неделю дал я ему ломоть хлеба, кусок брынзы и проводил честь по чести. Он даже не сказал, как его зовут. Таков порядок — скрывать свои имена.

До сих пор все шло гладко, но шила в мешке не утаишь: жандармы снова наведались в деревню, зашли к старосте и спросили, где похоронен партизан. Староста — и так и сяк, выкручивался, но пришлось привести их ко мне. Показал я им могилу. Их начальник, что собирался отрезать парню голову, приказал копать.

— Что вы делаете? — упрекнул их староста. — Он уже сгнил.

— Не сгнил, — огрызнулся жандарм. — Его голова как раз созрела для кола.

Роют живодеры проклятые, а я слово боюсь обронить. Когда стукнула крышка, открыли они гроб, я похолодел. Такого, милок, тебе не доводилось видывать! Стоят перед пустым гробом и староста, и жандармы — окаменели. Потом их главный цап меня за горло:

— Отвечай, где партизан, а не то душу вытрясу!

Староста оттащил его от меня, я перевел дух и говорю:

— Партизан там, где нужно, — в лесу!

Навалились они на меня — хотели тут же, на месте, прикончить. Староста едва их уговорил:

— Так нельзя, существует закон!

Повели меня в околийский суд. Староста тоже пошел — боялся, как бы чего со мной по дороге не учинили. Он был не из наших мест, этот староста, но человек был душевный. В околийском суде я рассказал все с начала до конца. А закончил, следователь спрашивает:

— Выходит, ты, старик, коммунист?

— Я не коммунист.

— Если не коммунист, то партизан!

— И вовсе не партизан я.

— Значит, нет? Так почему ж ты все это делал?

Смотрел я на него, смотрел, а потом и говорю:

— Из-за человечности, господин следователь, все это, из-за человечности! Придут, бывало, ребята, мокрые, голодные, а я думаю: не от хорошей жизни блуждают они по ночам, — и так жалко их станет!

— Значит, жалко? А если я забреду к тебе голодный, ты меня тоже пожалеешь?

— Брось ты! — отвечаю я. — Тебя вся держава жалеет, на что я тебе! Человечность нужна человеку, а ты — начальство!

Ох, как подскочит ко мне этот следователь, как двинет мне по зубам, я и упал. Видишь — до сих пор след остался… Отдали меня под суд, да пока судили, пришло Девятое сентября. Но что было, то было. А тот паренек — жив ли он, здоров, не знаю. Вот и жду: если жив, то придет ко мне повидаться. Иначе и быть не может, милок. Пусть ты самый сильный, но если нет в тебе человечности, на кой леший эта сила? Пусть ты честный-пречестный, но если повернулся спиной к человечности, ты уже не человек!..

Я клятвенно заверил старика, что если парнишка остался в живых, то он непременно даст знать о себе. Потом взял бидон и вернулся к машине — впереди меня ждал долгий путь.

Перевод О. Басовой.

Илия Богданов

ДУША КАМНЯ

© Илия Богданов, 1979, c/o Jusautor, Sofia.

Осень была сухая и теплая, долго держались листья на деревьях. Река, обмелевшая и тихая, будто с трудом протискивалась между огромными холодными уступами скал, спускавшимися к училищу каменотесов. Новенькие, только что поступившие в училище, еще не умели распознавать камень, не знали, как держать долото и молоток. С нетерпением ждали они субботы, когда можно сесть в поезд и поскорее умчаться домой — хоть одну ночь провести под отчим кровом. И хотя только старшекурсникам разрешалось околачиваться возле уборной во дворе, где они курили и громко галдели, всем — и даже новичкам — стало известно, что в училище назначен новый директор, Иван Гарванов. Он долго болел туберкулезом, процесс приостановили, и он попросил перевести его в училище.

Гарванова знали все — одни помнили тревожные новости, приносимые сельскими глашатаями, другим запомнились его портреты, повсюду расклеенные полицией, с призывом выдать за солидное вознаграждение, а кто помоложе помнили рассказы взрослых или позже самим довелось на митингах и сельских сходках слушать его. Иван Гарванов был легендой, и какие бы чудеса ни рассказывали о нем — всему верилось. Старшекурсники боялись, что их застукают возле уборной с окурком в зубах, учителя же собирались небольшими группками и нервно курили одну сигарету за другой. Дни медленно катились и исчезали неизвестно куда, сухая осень зябко ежилась во дворе училища, нетерпение и беспокойство витали над всеми, будто хищные птицы.

Однажды, когда первокурсники работали в мраморном карьере и собирали годные для обработки камни, послышался громкий голос учителя Стефана Куновского:

— Вы чего здесь слоняетесь, черт подери! Так целый день и будете баклуши бить?

Тяжело дыша, ребята подбежали к нему и свалили к его ногам целую кучу красного камня. Куновский продолжал курить, время от времени сплевывая на землю.

— Вот придет этот, тогда узнаете, что такое дисциплина! У него держи ухо востро! — Он злобно усмехнулся и как бы про себя добавил: — Раньше он в этом карьере сам камни таскал, теперь будет вас ремеслу учить… Политическая фигура!..

Стефан Куновский — сын Петра Куновского, а у того были две водяные мельницы на Вите, большой свинарник и паровая мельница в Росново, молотилка с тракторной тягой и гостиница в Плевене. Сыну принадлежали карьер и печи для обжига извести и кирпича, которые стояли чуть ниже, среди известняковых холмов на окраине Роснова. Там, у прохладных вод Виты, утопая в волнистой зелени большого сада, белела вилла Куновских. Ее и сейчас так называют — «Куновская вилла», но перед ней высится мачта со стягом, и детский смех звенит в саду и у реки. А теплыми летними ночами по саду тихо бродит немая Радка Куновская.

Сын Христо Гарванова сызмальства работал в карьерах у Куновских — отец отдал его в подмастерья. По пыльным дорогам скрипели запряженные волами телеги, нагруженные мрамором и известняком, за ними следом шли годы. В сшитой из лоскута, заштопанной торбе таскал с собой Иван бедняцкий свой кусок хлеба и горькую науку. Босые его ноги, израненные острым камнем, уверенно шлепали по прохладному полу училищного коридора.

Так и время бежало — из училища в карьер, из карьера в училище. Шагая каждый день туда и обратно по этому пути, Иван иногда останавливался перевести дух перед желтого цвета домом Куновских, его три балкона нависали над шумной корчмой и пыльными верхушками шелковиц, что росли на улице. А за железными воротами с двумя львами, от которых веяло ледяным холодом, на широкой асфальтовой аллее, обсаженной гвоздиками и крупными хризантемами, одетая в белое платье, обутая в белые чулочки и белые туфельки, с белыми лентами в волосах, играла девочка — она то изображала даму, то подбрасывала большой резиновый мяч, то брала на руки и обнимала пушистого желтого кота. Иван осторожно протискивался сквозь решетку меж тяжелыми холодными гривами львов и радостно глядел на белую девочку. В эти мгновения сердце в груди у него трепетало, как маленький голубок, жизнь тонула в едкой пыли карьеров, в тяжелых ударах каменотесных молотков, комариное эхо «та-а-у-у, та-а-у-у…» от стальных ударов звучало, как песнь матери, и он видел сны наяву… Но рядом с белой девочкой вдруг возникала какая-то ведьма, она хватала прут — и била его по лицу!

— Убирайся прочь, цыган вонючий! — верещала ведьма и снова пыталась стегануть его, но он увертывался, и прут хлестал по львиным гривам.

Однажды ведьмы в саду не оказалось, и белая девочка подошла к железным воротам. Она была так близко, что Иван протянул руку и хотел погладить ее, но она сердито отпрянула назад:

— Ты цыган!

Иван будто проснулся от светлого сна и как можно более взрослым голосом ответил:

— Нет, я не цыган!

— А почему же ты такой черный?

— А я из Гарвановых…[1]

— А, так ты ворон, ворон!..

Оба рассмеялись и смеялись долго, пока с балкона не увидала их ведьма и не выскочила в сад. Она снова схватила неведомо откуда взявшийся гибкий прут, но белая девочка остановила ее:

— Он не цыган! Ты обманула меня!

— Это кто же тебе сказал, Радка?

— Он! Он — ворон! — И Радка засмеялась.

Вскоре ведьма умерла, вместо нее появилась старая злая гувернантка, она тоже все мешала Ивану погладить русую косичку белой девочки.

В тяжком знойном мареве карьеров, на сухих полевых ветрах, под злыми языками зимних морозов парень рос высоким и гибким, тяжелые камни вытянули его руки, сделали их крепкими и неуклюжими, согнули спину. Иван уже давно знал силу львов возле железных ворот Куновских, но все ему мечталось погладить белый мир Рады. Годы не прошли и мимо нее, и однажды осенью она уехала в город учиться.

Каменотесам Иван нравился — он был старательным и молчаливым, и каждый готов был взять его себе в пару. Понравился он и мастеру Цветану, тот взялся ему в каменоломне подсоблять и ремеслу учить.

Цветан был человек без роду-племени — куда ветер дунет, туда он и покатится, что заработает, то и пропьет. В Росново он пришел весной, забрел в корчму и уселся на свой плетенный из ломоноса сундучок. Потом вышел и громко объявил крестьянам:

— Я мастер Цветан! Дома строю — легкие, как голуби!

Некрасивый он был — низенький, худой, с щербатым ртом и плешью на голове, вот крестьяне и не поверили ему и засмеялись в ответ. А как взялся Цветан за работу — понравился всем.

Иван любил мастера — под его долотом камень дышал, как живой. Когда он, бывало, кончал строить какой-нибудь дом и хозяйка звала на угощение, Цветан любил приговаривать: «Вот камень, что ни говори, да и тот душу имеет». И брал большой камень, становился перед ним на колени и начинал обстукивать его со всех сторон долотом. Потом будто стирал с лица следы вечного похмелья, руки у него переставали дрожать, а в глазах, казалось, проглядывала сиротливая душа его. Он выпрямлялся, гордо оглядывался на Ивана, на растерянных хозяев нового дома и легким своим молотком ударял по большому камню. И разрезал его надвое — как режут брынзу.

Очарованный этой силой, Иван время от времени уединялся, втайне постукивал долотом по камню, слушал его голос, а потом ударял молотком, да только впустую. Мастер Цветан казался ему волшебником. Правда, он обещал и Ивана научить понимать и раскрывать душу камня.

Как-то летом, когда хозяин только что отстроенного дома угощал мастеров в корчме, к Цветану пришел Петр Куновский.

— Цветан, — изрек богатей, — завтра приходи с напарником, будете у меня работать. Хочу, чтобы ты выстроил мне виллу у мельницы на Вите.

— Ладно, Куновец, — гордо ответил в наступившей тишине Цветан. — Но тебе придется дорого платить.

— Торговаться не будем. Что запросишь — то и получишь! Из белого камня возведешь ее!

Хотя было это в середине лета, Куновский собрал работников из сел, привез камень, и стала подниматься, расти вилла, белая и теплая, как каравай. Часто вечерами, когда работники спешили по пыльным дорогам в свои села, Иван пропадал на реке. Мастер Цветан пил холодную ракию и все ждал его — и никак дождаться не мог. И сказал ему однажды утром:

— Ты что, парень, девку заимел уже? Мой тебе совет — не спеши. Беден ты еще для этих дел…

Иван усмехнулся, взял долото и молоток, оседлал камень — этому он уже научился, но до души камня все никак добраться не мог. Скрывался от Цветана, долго прислушивался, как отзываются удары долота и молотка, потом замахивался с радостью в сердце — но молоток отскакивал от твердого камня.

Было это после полудня, от реки тянуло легкой прохладой, а поле дышало тяжким зноем; конь вертел мельничное колесо у верб, вода стекала в деревянный слив, а оттуда расползалась под деревья сада. Все спали в тени, а Иван, скрывшись в ветвях акации, стоял на коленях возле большого камня и постукивал по нему молотком. Вдруг сердце у него забилось, он поднял голову — и увидел на берегу тоненькую русую девушку в белом платье, белых сандалиях и белых носочках. И сразу день засмеялся, и поле засмеялось, и весело заревели гривастые львы, и вербы радостно замахали ветвями. Дрогнула душа у Ивана, нежностью наполнились глаза, и взгляд его обласкал бледное девичье лицо.

— Эй, Гарван-ворон, ты хочешь обнять камень?

Иван выпрямился и сунул посиневшие от напряжения руки в карманы.

— Какой ты смешной…

Девушка глядела на него синими холодными глазами, а сердце Ивана билось так сильно, что даже в ушах звенело.

— Радка, ты где?! Я жду тебя! — послышался со стороны виллы визгливый женский голос.

Смех улетел сквозь деревья, вслед за ним умчались белые сандалии и белые носочки, тень от верб отяжелела, а Иван оперся о камень. Весь оставшийся день он бродил по излучинам у реки, ночью долго глядел в сонный омут, видел там белую девушку и разговаривал с ней.

Устало влачилось время, мастер Цветан оживлял мертвые камни, среди запорошенных горячей пылью деревень взрастала белая голубица. И снова вечерами пропадал Иван у реки, мастер медленно тянул ледяную ракию и все не мог дождаться парня. Никто не знал, когда он возвращался в такие ночи.

Однажды в полуденном пекле загромыхал впряженный в тройку гнедых желтый кабриолет Куновских и остановился у самой виллы. Кони храпели, возница вытер потное лицо, закричал:

— Куда вы все провалились, черт вас дери! Работы у вас нет, что ли?

Испуганные работники повскакивали с земли и кинулись к своим рабочим местам; мастер Цветан медленно выпрямился под тенью ореха. И тогда на ступеньках кабриолета показалась русая девушка в темных очках, она была в легком платье, с белой сумочкой в руках. Возница ловко подскочил, чтобы помочь ей сойти на землю. Она стала еще красивее, потому что это была уже не просто девушка, а настоящая городская мадемуазель.

И вот тут — никто не заметил, откуда появился он, — перед взором Радки вырос Иван. Он долго и мечтательно глядел на белое чудо, горячее сердце его витало над полем, над смеющимся днем. Мастер Цветан дернул его за рукав.

— Это ты обнимал камень, а? — засмеялась Радка. — Погляди, какой он черный и страшный, — обернулась она к вознице, а тот весь изогнулся от хохота.

— Ворон!

— Ты, девушка, шла бы домой. Нечего тебе здесь делать, — сердито произнес мастер и, обернувшись, увидел, как Иван медленно и тяжело шагает сквозь зной к мельнице.

— Я здесь у себя дома! А вы с Гарваном должны работать, а не валяться в тени! — отрезала Радка, аккуратно подобрала подол длинного платья и скрылась опять в кабриолете.

Иван вернулся под утро, но на этот раз мастер дождался его. Небо светлело на востоке, веяло утренней прохладой, в густых ветвях пели птицы.

— Что, нравится она тебе?

— Нравится… — признался Иван.

— Не для тебя она! Холодная, как речной камень. Да и силен ты очень, погляди-ка на себя, еще кости ей переломаешь… — Мастер засмеялся, а потом продолжал серьезно: — Я ведь все знаю про тебя. Ты из тех, кто приколотил красный флаг к дому старосты… Собираетесь вы в Черниковой долине, только смотри — поосторожней…

Ничего не ответил ему Иван, и они молча взялись за работу.

Кровавая заря разливалась на небе. Подходили работники со своими торбами. Мастер с Иваном курили за стройкой на припеке. Через горбатый каменный мост над Витой два всадника промчались и осадили коней в саду.

— Который из вас Иван Гарванов? — Полицейские зло глядели на работников.

— Эй, Иван! — позвал кто-то.

Иван вышел вперед, встал перед запыхавшимися всадниками, а мастер не отставал от него.

— Так это ты, мать твою так!.. — заорал старший и шашкой ударил его по плечу.

Мастер Цветан подскочил, схватил под уздцы бешеного коня и плюнул в старшего полицейского.

Иван ринулся под деревья, и, пока полицейские опомнились, мастер и его ученик уже стояли на коленях возле большого камня. Мастер постукивал по камню и что-то объяснял Ивану; старший хотел добраться до них, но ему преграждали путь густые ветви деревьев. Мастер постукивал по белому камню, а ученик слушал. Потом они оба выпрямились, и солнце обагрило их лица, крепкие и строгие. В косых лучах взлетел, сверкнул молоток — и срезал камень…

— Теперь понял? — прошептал мастер Цветан. — У камня голос есть, это ты запомни…

— Запомню!.. — Иван сжал руку мастера и направился к полицейским.

Прошла целая неделя, а Иван не возвращался, и мастер Цветан, остановив стройку, обосновался в корчме. Надвигалась осень, и Петр Куновский бесился от злости, посылал людей, они уговаривали мастера, но тот — ни в какую. В конце концов пришел Куновский в корчму собственной персоной и давай пугать мастера:

— Пойдут дожди, и вся моя вилла развалится, а тебя отдам под суд и в тюрьме сгною…

— Замолчи ты! — Цветан нахмурил брови. — Вздумал слона блохой пугать. Если парня не выпустят, я к твоей вилле пальцем не прикоснусь…

Кричал, стучал по столу, пугал его Петр Куновский, но мастер спокойно потягивал свою ракию. На другой день явился богатей с предложением — если начнет мастер работать, ему разрешат увидеться с Иваном.

В подвале училища в Росново пахло мхом и плесенью, сырость разъедала каменные стены. Мастер шел вслед за стражником, сердце у него сжималось, а тот бубнил:

— Ты скажи этому оборванцу, ты ему близкий человек — может, хоть тебя послушает. А то ведь в карьерах вырос и сам на камень похож — души у него нет…

— Я скажу ему, скажу… — И мастер со страхом ступал дальше по скользкой земле коридора.

— Вот и околийский начальник говорит ему: «Сообщи мне, где они скрываются, я тебя тут же выпущу!»

Глухо загрохотал замок, звякнул тяжелый засов — дверь открылась. Ужасом повеяло из подземелья, мастер опустил голову и заплакал. В кромешной тьме, в каменном углу на тонкой соломенной подстилке лежал человек, и кровавые пятна будто розы алели на его ногах.

— У вас есть две минуты — пока я схожу по нужде! Ясно? — Голос стражника разорвал на миг ужас, сковавший сердце.

Рухнул Цветан на колени перед Иваном, глядя на него, как на икону; глухой звук удалявшихся шагов не давал мастеру сосредоточиться. Он потянулся было обнять своего ученика, но Иван не шевельнулся и даже глаз не открыл — лежал весь черный, избитый. Мастер полез за пазуху, быстро достал оттуда молоток и сунул в солому. Потом встал, перекрестил Ивана и тихо вышел.

А через неделю, когда белая голубица поднялась над тяжестью созревших плодов, когда солнце падало за зеленую радугу углом сходящихся лугов и мастер устало курил в глубине сада, когда в веселом шуме пирушки стояла тишина, когда Радка танцевала под деревьями с франтоватым околийским начальником, по мосту над Витой проскакали четыре всадника. Запыхавшись, они придержали коней возле праздничного стола:

— Господин капитан, Иван Гарван убежал!

Эх, и тишина же наступила!.. Только кони храпели.

— Как это случилось? — картинно помахивая стеком, спросил околийский.

— Да вот так, господин капитан! У него был молоток, ударил одного конвойного — и бежать. Другие стреляли, но…

Радостный кашель заглушил слова полицейского, и еще долго слышен был в саду и у реки пьяный хохот мастера Цветана. А на рассвете на речной мели рыбаки нашли тело утопленника…

Истаяла мягкая осень, с рассвета подул северняк, золотисто-багряный дождь обнажил деревья; стаи ворон летали над крышами и громоздились на теплых навозных кучах по дворам. Небо нависало все ниже, и вечером выпал первый снег. Долгое напряженное ожидание нового директора утомило всех — и о нем будто позабыли.

И вот в один из таких дней, когда ученики вышли во двор на перемену, кто-то крикнул: «Идет, идет Гарван!» Все столпились у входа и напряженно глядели на улицу — там по узкой белой тропинке медленно, слегка сгорбившись, шел новый директор. Он подошел к ученикам, улыбнулся, вытянулся по-военному и громко произнес:

— Здорово, ребята!

В ответ раздался нестройный гул голосов, ребята расступились, освободили проход к двери — там замер Стефан Куновский. Директор направился к нему. Тот вздрогнул, сделал шаг вперед и протянул руку.

— Добро пожаловать, товарищ Гарванов. Очень приятно видеть вас.

Они поздоровались и вошли в училище…

Зима стояла белая и злая. Коротки были учебные будни. Иван Гарванов в первые дни обошел все классы, потом закрылся в своем кабинете и нигде не показывался. Старшие классы поредели — много было больных, а три ученика схватили даже воспаление легких. Но в один из дней был объявлен приказ: после занятий всем построиться во дворе!

Шел мокрый снег. Ребята выстроились перед входом в училище, учителя стояли впереди, ученики прыгали на месте, чтобы согреться. Вышел директор, кто-то скомандовал, все подтянулись, он с улыбкой кивнул и оглядел ряды.

— Ребята, — мягко начал он, — хватит ли у вас сил начать летом строительство студийного павильона для училища? Ведь так, на открытом воздухе, мы не можем вести практические занятия круглый год…

Ученики молчали — некоторые даже не знали, что такое «студия» и «павильон».

— Я хотел бы знать ваше мнение. — Лицо директора стало серьезным, учителя переглянулись. Ряды оживились. — Так как, будем строить студию-мастерскую и учиться там обрабатывать камень?

И, будто по команде, все закричали:

— Да! Будем!

— Я принимаю ваше согласие как слово настоящих мужчин. Спасибо.

Он снова обвел взглядом оживленные ряды, потом опустил голову, подумал немного и строго сказал:

— Курящим выйти из строя!

Шеренга выпускного класса заколебалась, послышался шепот, двое сделали шаг вперед.

— Вот, оказывается, есть среди вас смельчаки! — оживился Гарванов. — А кто еще отважится?

Медленно, нагнув головы, вышли еще несколько человек. Директор внимательно оглядел их. Ребята будто забыли о снеге, пощипывающем замерзшие уши, все ждали, что же скажет директор.

— С сегодняшнего дня будете курить в коридоре возле моего кабинета, в тепле! Те, кто сейчас болеет, — курильщики. Вы простуживаетесь в этом клозете!

И учителя, и ученики очень удивились — все ожидали разноса, а директор предложил теплое место для курения. Торжествующие улыбки победителей расцвели на лицах старшеклассников…

В карьере близ училища зацвел подснежник, земля оттаяла, теплые ручьи растекались по улицам. Веселый трепет весны уже ощущался и на уличном дворе. Гарванов привел техников, и те вбили рейки в глубине двора, где должна была строиться студия. Директора совсем перестали бояться — смотрели на него с молчаливой симпатией и уважением. И вот однажды пришли в училище два инспектора, направились прямо к деревянному ящику в коридоре, вынули блокноты и переписали тех, кто курил там. Потом стали с пристрастием допрашивать — кто разрешил курить в училище, а те изо всех сил пытались вывернуться и притворялись: «Я не знаю, все здесь курят, и я тоже…»

В коридоре постепенно собралась большая толпа, окружившая инспекторов и «преступников». Подошел и Стефан Куновский, голос его был полон злорадства:

— Так их воспитывает директор Гарванов! Но это не все — он хочет незаконно использовать детский труд для строительства студии!

— Мы знаем об этом, товарищ Куновский. Мы прочли ваше письмо и пришли сюда проверить…

В коридоре, пахнувшем пылью и крашеными полами, наступила тишина, потом послышались тяжелые шаги, толпа расступилась — и директор оказался в центре.

— Мы построим не только студию, Куновский. Ребятам нужна столовая, общежитие…

Инспектора спрятали блокноты, директор открыл двери своего кабинета и пропустил их вперед. Куновский со жгучей злобой смотрел им вслед.

И тут вдруг ребята поняли — они полюбили Гарванова. Может быть, дело было в его легендарной славе или их проняла его тяжелая неуклюжая походка, застарелый кашель и улыбка? Они поняли и другое — кто́ против него. И готовы были со всей своей ребячьей наивной верностью помочь ему.

Синее воронье рыскало по лесам и вырубкам, забиралось в ложбины между тутовыми холмами и граяло в широких долинах. А следом долетали слухи и про Ивана Гарвана: вот он появился тут и связал двух полицейских, а там разогнал целый взвод солдат; пока его искали в Пеловской пади, отряд Ивана реквизировал брынзу у Мургавцевых в Каба́ре. Шпионы совали носы за каждый плетень, а Гарван шел от села к селу. Полиция в страхе и злобе попросила в помощь солдат, преследовала отряд днем и ночью. Села завернулись в зимние кожухи и притаились, холод вымел улицы — полиция с солдатами обложили Черникову долину, а Гарван скрывался там. Переворошили листья, прострелили насквозь деревья, вычерпали воду из колодца, даже месяц пулями изрешетили — и, окоченевшие, ни с чем вернулись в Росново.

А в корчме, привязанный к балке, трясся сельский староста. Околийский лично отвязал его и, сообразив, что Гарван был в корчме и даже речь держал, ударил одного из своих офицеров. Потом выхватил пистолет и только направил его на корчмаря, как увидел, что ведут к нему усатого стражника — в кальсонах.

— Господин начальник… — забормотал усатый, — как я после акции это… по большой нужде отлучился… И тут будто с неба что-то свалилось! Только я за ружье схватился — а Гарван тут как тут…

— Убью, скотина этакая! — набросился на него околийский и ногами его, ногами. А стражник кричит из-под ног:

— И говорит он мне: скажи околийскому, что народное войско приговорило его к смерти!..

— В карцер! В карцер скотину! — заревел околийский.

С этой ночи околийского всюду сопровождали два конных стражника и еще двое сидели с ним в кабриолете.

Иван Гарванов не забросил каменотесный молоток, подаренный мастером Цветаном в тот памятный сырой день, не забыл он и его уроков. Часто во время коротких партизанских привалов он недалеко уходил один, выбирал камень, ложился около него и мечтал. Потом ударял молотком — и откликалась душа камня… Тогда сердце его пело, радость витала над обрывами и рвами, проникала в тайные уголки лесов.

Был жаркий полдень — скошенные поля дремали в желтом мареве, деревья едва слышно шелестели, пугливые хлопья облаков гляделись в реку у заброшенного карьера. Иван, будто веселый и беззаботный ребенок, перебегал от камня к камню, постукивал по ним молотком и радовался их любовным голосам. Он и не заметил, как одолел скалу, и река блеснула между белыми вербными ветвями. На лугу, под стогом сена, он увидел девушку. Иван подошел поближе и узнал ее — это была Радка Куновская. Теплые воспоминания затрепетали в сердце Ивана, он улыбнулся, вздрогнули белые вербы, карьер запел тоненькими каменными голосами… Он медленно засунул молоток за пояс, где был револьвер. Радка читала книгу, улыбалась и казалась ему красивее, чем прежде. Тут и она увидела его — потного, улыбающегося, со спутанными вороньего крыла волосами и густыми бровями. Все потемнело вокруг, она уронила книгу и с ужасом глядела на Ивана.

Лицо у него запылало, радость застучала в ушах, тепло и сила наполнили до краев. Он приблизился и обнял ее за плечи.

Студеный ветер свистел в Радкиных волосах, она дрожала от страха и ненависти, и злые слезы катились у нее из глаз. Все тело Ивана покрылось холодным потом, руки обмякли и соскользнули с ее плеч. Он обернулся, на секунду прислушался к счастливой каменной песне и двинулся к вербам. Река остановилась, он нырнул в ее ледяные объятия, чтобы укротить бешеный бег горячей крови.

Радка все еще дрожала под холодной тенью среди мертвого темного луга. Она хотела крикнуть — батраки работали поблизости, — но голос ее замер в груди…

На утро следующего дня в села пришла радостная весть — околийский начальник убит. К вечеру полиция расклеила повсюду объявления с фотографией Гарванова и обещанием заплатить большие деньги тому, кто видает его, живого или мертвого, в руки властей… Крестьяне читали объявления, оглядывались по сторонам и, перешептываясь, тихо смеялись:

— Ну наконец-то избавились мы от этого… Вот тебе и власть, вот тебе и сила… — и шумно вваливались в корчму.

В корчме кто-то рассказывал:

— Ночь была светлая, как день. Кабриолет поднимался на Родорию, длинные тени ложились вокруг — там же голая пустошь и нет даже кустика терновника. Впереди трусили на лошадях два стражника, копыта цокали, а двое других сидели с околийским. Пискнул выстрел, пуля попала прямо в голову — даже не шелохнулся… Стреляли, шарили, землю перерыли — никого не нашли…

Такой рассказ выслушали крестьяне в тот день, а позже опять новость: Радка, дочь Куновского, купалась в Вите, вылезла водяная змея и обвилась вокруг ее шеи, а девица со страху голоса лишилась. Ее даже в Вену возили, у какого-то профессора лечиться…

Весна проложила свою зеленую дорожку в училищном дворе, на припеке жужжали пчелы. После посещения инспекторов Гарванов исчез — говорили, что уехал в город и больше не вернется. Грустно стало ребятам, перемены проходили тихо, никто уже не решался курить возле деревянного ящика в коридоре. Только красный пуловер Стефана Куновского победно и нагло пересекал двор и классы.

Во время одной из таких перемен большая группа учеников, лениво переговариваясь, стояла вокруг глыбы мрамора в дальнем углу двора, где собирались строить студию. Вдруг ребята заметили — Куновский стоит сзади и слушает. Они замолчали. Своей подпрыгивающей походкой он подошел к ним.

— Ну как, курильщики? — с издевкой процедил он в тишине. — Если бы можно было всего добиться политикой…

— А где твои печи для извести? — крикнул кто-то из ребят.

Куновский нервно переступил с ноги на ногу и с желчной усмешкой просверлил ребят взглядом.