© Скульская Е. Г., 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018

КоЛибри®

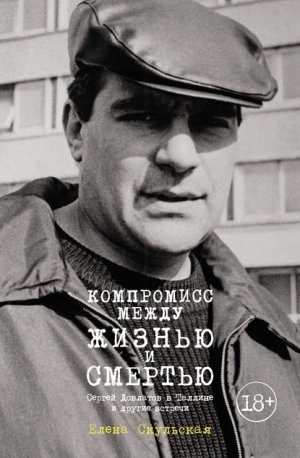

Компромисс между жизнью и смертью. О Сергее Довлатове

I. Перекрестная рифма (письма Сергея Довлатова)

«В этих письмах нет ничего личного, кроме стиля» – так, мне кажется, сказал бы о них Сергей Довлатов, разрешая публикацию.

И вот спустя одиннадцать лет[1] мне передают коробочку темного цвета шиповника, на боку которой нацарапано «Лиле Скульской»; флакончик духов с запахом розового гербария, прибывший с оказией или какой-нибудь посылкой; о таких посылках рассказывал мне Довлатов в середине 70-х: как в Ленинграде, на конспиративной кухне пошире, собирались тайно избранные опалой, держались отрешенно и страстно, читали стихи, грозили кулаком милицейским окнам, хотели голодать и гибнуть (да так оно и было), а потом вносили ту самую американскую посылку – бедствующим друзьям – с дорогим барахлом (я представляла себе деревянный ящик из детства, вечно не хватало терпения полностью отодрать крышку, она вырывалась, гвоздями прикусывала пальцы, протиснутые за киевскими яблоками), и медленно, как во сне, все кидались к ней, запускали руки, тянули… начинался целый пир персонажей; он не написал о нем позже, не написал, думаю, от той последней жалости, которую всегда помнил и которой всегда успевал пощадить.

Итак, темная коробочка, золотая рыбка из стаи – рябью поперек течения – без записки, письма, через одиннадцать лет молчания вдруг оказалась в руке. Я писала тогда книгу об отце, вспоминала в ней Довлатова и поясняла его словом «писатель», потому что еще ни одной публикации его не было в нашей стране:

«Нежность пришла в середине семидесятых.

Были трепетны, науськиваемые одним только сердцем.

Уговаривали теледикторши непокорных выключить электроприборы[2].

В 1975 году, незаметно, будто отлучились врачи с праздника к больному, перегрызли в редакции «Советской Эстонии» горло писателю Сергею Довлатову…»

После ТОЙ редколлегии[3] Сергей шел по огромному, ему под стать, редакционному коридору, отстранял нас руками, как в фильмах знаменитость отстраняет в аэропорту, что ли, назойливых репортеров, и шептал каждому: «Отойдите, это может быть теперь небезопасно», при том он продолжал смотреть прямо, в некий объектив, пуская слова осторожно вбок, чтобы не повредить строгости снимка. Дальше, выходя уже из Дома печати, подошел к Михаилу Бушу (он есть в одном из рассказов Довлатова, его никак не принимали на работу в нашу газету): «Миша, я надеюсь, мое изгнание хоть вам принесет пользу. Освободилось место… Вас должны взять…» Сказал без иронии и даже горечи, что почти непредставимо, если не признать за ним доброжелательность как безумную норму.

Через несколько дней после того, как Сергей уехал из Таллина в Ленинград, пришла открытка:

«Здравствуйте, Лиля!

Пятый день я в Ленинграде. Занимаюсь ремонтом. Местные «пикейные жилеты» вникли в ситуацию и утверждают, что за книжку обидно, прочее – ерунда. Работой пока не интересовался. У Джойса один рассказ начинается так: «Он вернулся назад той же дорогой, которой ушел…» С другой стороны, Томас Вулф назвал один из своих романов «Домой возврата нет». Короче – неопределенность»[4].

И тут же приписка моему отцу:

«Дорогой Григорий Михайлович! Хочу попрощаться с Вами. Спасибо за доброе отношение. Простите за возможные хлопоты. Желаю Вам здоровья, мужества и вдохновения. Ваш С. Довлатов».

И еще через несколько дней:

«Милая Лиля! Я направил в Таллин десяток писем. Отреагировали только Вы. Я не сержусь, я беспокоюсь, что письма могли не дойти.

Понемногу начал сочинять, ходить по редакциям. Люди здесь смелее, циничнее. У каждого неприятностей втрое больше, чем у меня.

Поэтов развелось ундициллион (см. энцикл.).

Самый талантливый – Охапкин и тот никуда не годится.

Все свои решительные действия я отложил до той поры, когда будет готова злополучная экспертиза[5]. Знатоки утверждают, что резко отрицательной она не может быть, а если окажется таковой, ее надо доказательно опровергать в Лен-де и Москве. А нет, то и подальше.

Мне показали новые стихи И<осифа> Б<родского>. Запомнились такие строчки:

- …твердил, что лес – это часть полена,

- И зачем вся дева, ведь есть колено…

Встретился мне худощавый Ширали, который уверял, что сочиняет теперь просто, впал, как в ересь, в неслыханную простоту. И в доказательство громко выкрикнул следующее:

- Вот летает птица моль

- И садится на бемоль.

Я немедленно с ним попрощался.

Трусливого, угодливого, мерзкого спектакля, который усердно разыграла наша холуйская редколлегия, я никогда не забуду и не прощу. Нужно время.

А о главном я рассудил так: «Ты мечтал о великом романе? Напиши его. Вряд ли тебе это удастся. Но сама попытка написать великий роман в моральном отношении равна великому роману».

Вот так гордо звучит мое кредо!!!

Пожелания литературного неудачника с большим (12 лет) стажем:

Будьте здоровы, пишите, страдайте и верьте своему сердцу!»

Так началась наша переписка, длившаяся с перерывами на встречи три года – до 1978-го[6].

Зажав в кулаке темную душистую коробочку, я перечитала три страницы из своей книжки, посвященные Сергею, строчки из его писем, и решила пока оставить все как есть, а когда рукопись опубликуют, то послать ее ответным знаком дружбы и памяти. Через год пришло известие о его смерти.

Незадолго до отъезда за океан, в Ленинграде, Сергей привел меня в гости к своим знакомым – художникам. Огромные, как принято в мастерской, окна были неожиданно затенены шелковыми шторами с вытканными на них трепещущими и сытными многоцветными фазанами. Один фазан стоял на блюде на дубовом боярском столе, мы так и не узнали, настоящий он или только прототип шелковых – из папье-маше; Сергей говорил:

– Уезжать нельзя. Любое наше движение здесь, малейшее шевеление, хоть пальца на ноге (для какой-то наглядной честности он выдвинул ногу из-под стола, хозяева перегнулись и тоже рассмотрели ботинок)… громом отзовется на Западе. А что бы на Западе ни делать, как ни шуметь, здесь и шепота не вызовет!

Сергея слушали как больного ребенка, нудно повторяющего свое «пить, пить, пить».

Мы вышли из боярской трапезной, на ближайшем углу, в рюмочной, отвернувшись и пересчитав мелочь, Сергей выпил полстакана портвейна, а меня решено было накормить, и я согласилась, проклиная вечную свою прожорливость. В подвальной и полутемной столовой двигались с подносом, я потянулась за кошельком, бормоча какие-то правильные и веселые слова, и тут же получила:

– Прекратите! Не до такой же степени!

Но сам он есть не стал, вторых 67 копеек на комплексный обед у него не было.

Вечером ехали в троллейбусе домой к Довлатовым. Освободилось место. Сергей предложил мне сесть. Я попросила: сядьте лучше вы, а то невозможно все время разговаривать с задранной головой. «Вот вам не нравится мой рост, – ответил он, – а один знаменитый наш современник, Александр Кушнер, сказал мне недавно: если бы я, Сережа, был таким высоким и красивым, то все ваши беды мне казались бы игрушечными».

(Сергей шутливо отзывался о многих, кого любил и даже чтил. Однажды в редакции он протянул мне стихотворение Кушнера, перепечатанное для меня на машинке; я отреагировала уважительно, но не восторженно, как ожидал Сергей. Он растерянно забрал у меня листок и спросил с жалостью: «Что же вы цените в современной поэзии, если не это?!»)

На плите стояла кастрюля с супом, в ней лежала громадная, во все кастрюльное дно, кость. Непомерную эту кость пытались уместить в моей тарелке, что было невозможно, суп выплескивался по бокам; опять обсуждали отъезд; Лена снимала плащ и говорила тихо, без раздражения: «Хуже уже быть не может, значит, там точно будет лучше».

В августе 90-го моя книжка была в гранках и еще можно было что-то вычеркнуть или дописать, но можно было и теперь оставить все как есть: тексты Сергея, его письма – не менялись. А еще через год следовало бы вычеркнуть только одно слово «писатель» – об этом уже знали все.

А пока, в 1975–1976-м:

«Дорогая Лиля!

Спасибо за внимание и дружбу. Московское письмо, которое я алчно распечатал, денег не сулит. Хотят использовать на радио мой bestseller в «Юности». В такой же ситуации алма-атинское радио заплатило 200 рублей. Хаос и беспорядок…

Новостей мало. На работу не берут. Первые заработки ожидаются в сентябре. Зато сочиняю много, от отчаяния. Написал мстительный рассказ о журналистах «Высокие мужчины». Заканчиваю третью часть романа. Ну и кукольную пьесу с лживым названием «Не хочу быть знаменитым». Она лежит в трех местах. Пока не вернули. Не могу удержаться и не напечатать для Вас финальную песню оттуда:

- За право быть самим собой

- Отважно борется любой,

- Идет на честный бой, лица не пряча,

- Чужое имя не к лицу

- Ни моряку, ни кузнецу,

- А каждому свое, и не иначе.

- Нет двойников, все это ложь,

- Ни на кого ты не похож,

- У каждого свои дела и мысли,

- Не могут даже близнецы

- Похожи быть, как леденцы

- Или как два ведра на коромысле.

- Наступит час, в огонь и дым

- Иди под именем своим,

- Которое ты честно носишь с детства,

- И негодуя, и любя,

- Мы вспомним ИМЕННО тебя,

- И никуда от этого не деться!»

Здесь, прервав Довлатова, я позволю себе отступление в 2002 год. Как приятно спустя четверть века напомнить себе и другим о том, что у литературы нет срока давности.

Пьеса, как сказано в письме, разослана в три театра, и ни один из них пока еще не вернул ее автору.

Тут нужно пояснить: в советскую эпоху далеко не все художественные издания и прочие учреждения культуры имели право не рецензировать и не возвращать рукописи. Напротив, большинство из них обязано было внимательно и бережно относиться к сочинениям трудящихся масс, а именно – возвращать присланные произведения с доброжелательными приписками примерно такого содержания: «Уважаемый Имярек! С большим удовольствием прочли Ваши стихи (повесть, роман, пьесу, новеллу, очерк, рассказ и так далее), многое понравилось и привлекло, особенно взволновало Ваше доброе отношение к лошадям (людям, кочегарам, женщинам, делу мира, озеленению планеты и так далее), тронули сюжет и стиль (тема, мировоззрение, композиция, версификационное мастерство и так далее), однако, к сожалению, Ваше замечательное произведение мы вынуждены Вам вернуть, поскольку в нашем портфеле уже есть вещь, очень похожая на Вашу по теме (стилю, композиции, исполнению), а так же потому, что наш журнал (наш театр, наше издательство) полностью обеспечен материалами на ближайшие десять лет. Вам же советуем пока учиться у Пушкина и других наших драгоценных и неисчерпаемых классиков. С нетерпением ждем Ваших новых произведений, с глубоким уважением и благодарностью за то, что Вы обратились именно в наше издание (наш творческий коллектив, и прочее и прочее)…»

Чем нежнее была подобная приписка, тем меньше было у автора надежды хоть когда-нибудь опубликовать или поставить свое произведение.

Но пока ответа не было, позволительно было мечтать. Действительно, один раз на миллион приходил ответ совсем иной – грубоватый и резкий: «Уважаемый Имярек! Получили Вашу рукопись. Она показалась нам растянутой и скучной. Характеры главных героев не прояснены и не раскрыты. Композиция хромает и в конце просто заваливается набок. Стиль убогий. Идея жалкая. Мысль глупая. Но в связи с нехваткой материалов и заинтересованностью в теме, мы решили опубликовать (поставить) Ваше сочинение при условии, что Вы в кратчайшие сроки переделаете комедию в трагедию (водевиль в оперу, роман в новеллу, невесту в старушку-мать, стрелочника в директора завода, балерину в ткачиху, перепишете все стихами, а именно пятистопным ямбом, стихи переделаете в производственную прозу)…»

Чем грубее и оскорбительнее были замечания, тем больше было надежды на дальнейшую публикацию или хотя бы вялотекущие переговоры, поддерживающие в авторе творческие амбиции.

Сергей Довлатов в том давнишнем письме находился как бы в отрадной поре советского автора – рукопись ему пока не вернули, а следовательно, теоретически он мог рассчитывать на грубоватое предложение…

Тогда, полагаю, Сергей так и не получил из театров никаких известий. И ни для кого из друзей, кроме меня, судя по всему, финальную песню из пьесы не перепечатал, может быть, и вовсе он эту вещь не показывал приятелям, а в Америке забыл о ней совершенно, как еще о нескольких вещах, созданных в Союзе…

Спустя четверть века, в 2002 году, в Псковском кукольном театре стали разбирать архивы и нашли случайно сохранившуюся папку с надписью: «Сергей Довлатов. Человек, которого не было. Кукольная пьеса. 1975 год». Сергей Довлатов – классик, и уже никому не верилось, что вот так, запросто, в захламленном архиве валяется, оставшаяся без ответа, а скорее всего, и без прочтения, рукопись его пьесы. Не особенно надеясь на удачу, сотрудники театра стали, однако, искать доказательства подлинности своей находки. И вот анализ текста потребовал признать его принадлежность перу Довлатова, не хватало только какого-то окончательного аргумента, какого-то последнего факта, чтобы издать счастливый возглас. Перебрав все прочие источники, обратились наконец к сборнику «Малоизвестный Довлатов», выпущенному в 1995 году в Санкт-Петербурге журналом «Звезда». Там, в разделе «Приятели о Довлатове», печатались мои воспоминания и целиком цитировалась финальная песня из кукольной пьесы.

Сверив рукопись и письмо Довлатова ко мне, театр и все заинтересованные лица убедились, что найденная в Пскове пьеса «Человек, которого не было» и есть та самая кукольная пьеса «Не хочу быть знаменитым», о которой сообщает мне Довлатов. Песни и в рукописи, и в письме совпадают буквально.

Нужно ли добавлять, что Псковский театр принял пьесу к постановке, о чем экстренно и уважительно сообщил вдове Довлатова Елене…

А пока продолжается письмо Довлатова:

«…Будем сочинять, держаться. Нужно гордиться тем, что тебя считают достойным пострадать за свои взгляды и тот проблеск дарования, которым тебя наградил Господь».

И почти сразу, не дожидаясь:

«Здравствуйте, безмолвная Лиля! Чего наглухо замолчали? Пришлите хотя бы два многоточия. Если не ответите, я буду думать, что Вы стали партийной журналисткой и чураетесь меня. Изображу в романе!

Приезжайте в Ленинград. Покажу адскую богему.

Все будет хорошо. Или наоборот».

И чуть спустя:

«Милая Лиля! Вопреки обыкновению, реагирую не сразу, погрязнув в запое, контрах и литературе.

На совещании Северо-Западной молодежи я непременно появлюсь где-то в кулуарах, как ветеран этих мероприятий и как наглядное живое свидетельство всей их практической бесперспективности.

Я закончил новую вещь («Невидимая книга») – безусловно лучшее из того, что сочинил. Это совершенно документальный материал (журнально-издательская, литературная обстановка), то, что на Западе обозначают – nonfiction. В плане же синтаксиса я хотел добиться некоторого эффекта от усредненного неокрашенного языка. Мне давно кажется искусственной гальванизация народных, профессиональных и даже жаргонных наречий.

Я жду от этой вещи большого морального удовлетворения.

Из ленинградских новинок обратите внимание на книгу Инги Петкевич «Большие песочные часы». Это такая петербургская вещь с благородным налетом маразма. Любопытно, что там выведен Валерий Попов, очень хороший молодой писатель и наперекор одутловатому Ширали (я как-то сказала Сергею, что была на выступлении Виктора Ширали, и он произвел на меня сильное впечатление тем, что читал стихи, закрывая лицо руками, – этот театральный манерный жест был тем удивительней, рассказывала я, что Ширали был очень хорош собой. Сергей часто возвращался в разговорах к этой моей сомнительной поэтической симпатии, которая строилась не на интересе к стихам, но на заинтересованности в авторе. – Е.С.) – действительно красивый парень.

Прочтите. Прочтите и «Лаборантку» Игоря Ефимова. Это скучно, но здорово.

Большой привет всем, кто меня помнит и не проклинает».

Моему отцу всегда хотелось, чтобы у меня были нормальные детские увлечения: спорт или хотя бы марки. Марки покупали долго, заманивая. Потом поднесли красивейший, из кожи, альбом; надлежало разместить коллекцию по темам. Я засунула липкие, тонкие кусочки бумаги – держать их в руках было неприятно, как живую бабочку, ухваченную пальцами за слишком мягкое и податливое тело, – в прозрачные полочки, а те марки, что не вместились (может, и самые ценные), скомкала и спрятала за диван. Ничего не вышло…

Спустя много лет Сергей Довлатов укорял меня:

– Лиля, горба у вас нет, точно нет, я вижу. Вы не хромаете, глаза не косят – это для поэта большая потеря. Ну хоть спивались бы вы, что ли, или шумно развратничали. Не оправдывайтесь. Что-то надо придумать. А пока вы живете в четырехкомнатной квартире, пьете по рюмочке дорогой коньяк и ходите на свидания с мужчинами в синих бостоновых костюмах – ничего не выйдет.

Как ни странно, в эксцентричной шутке грустного пророчества оказалось больше, чем иронии.

Я очень долго дорожила уютом и благополучием. Мне казалось, устроенность позволяет не тратить себя на второстепенное. На самом же деле благополучию нужно либо отдать всю жизнь, либо разом и вдруг оно теряется – легче заниматься главным от этого не становится, но как-то опрятно все расставляется по местам, и видишь, что устроенность была незаслуженной и не тебе предназначавшейся.

Со своей же жизнью, мне кажется, Сергей поступал как ребенок с тем альбомом для марок – все, что не годилось в литературный текст, комкалось и отбрасывалось (может быть, самое ценное!), а еще точнее – попросту не случалось. А если и происходило нечто побочное, то и это хотел он подчинить законам своего текста, чтобы и воспоминания о нем, слухи, сплетни – все было им же написано и отредактировано.

В Таллине он придумывал себе название. Писатель – дерзко, прозаик – заносчиво, литератор – для знаменитостей, буду называться «автор текстов». Так обозначив себя, он и пришел в Союз писателей с рукописью «Зоны». Тогдашний литературный консультант Борис Штейн жал руку Сергею и произнес в конце похвальной речи:

– Я верю, Сергей Донатович, настанет день, когда мы с вами сможем разговаривать на равных!

Сергей выслушал с благодарностью, пересказал с отвращением.

В Союзе писателей готовился вечер молодых литераторов. Сергей обратился к тому же Штейну:

– Я надеюсь, что наряду с… – шел длинный перечень имен, – и я в некоторой степени могу представлять…

Его выпустили, отрекомендовав залу начинающим юмористом.

Волновался он ужасно, до сонливости, бедной улыбки, сосредоточенно-отсутствующего взгляда. Потом вышел с каким-то лиственным шумом, задевая ряды, на сцену и безошибочно – как это делает ритм в стихах – произнес:

– Я был женат два раза, и оба раза счастливо.

Зал замер.

– Как? Вас не интересуют подробности моей личной жизни? Тогда о юморе. Самый смешной рассказ, который я прочел во всю мою жизнь, – «Бобок» Достоевского, но его написал не я.

Такие фразы не всегда рождались у него от легкости жеста, быстроты отскока, скорее вымучивались и долго обдумывались, примерялись на знакомых, звучали в первом чтении в письмах и лишь затем переходили в прозу.

Впрочем, вот как мы познакомились. Субботним вечером я заглянула к своим приятелям. Заглянула случайно: спустилась на этаж с другой вечеринки, где, скажем, не хватило вилки или тарелки. Хозяйка пошла к буфету, я потянулась за ней в комнату. Горела одна настольная лампа, и та прикрытая шалью, будто клетка с птицами. Довлатов сидел на диване, на него был надвинут длинный стол – барьер, чтобы близко не подходили. Увидев меня, он заслонился рукой и прокричал:

– Господи, зачем вы стреляли в Ленина?!

Но чаще между ним и фразой пролегала застенчивость, многословная вежливость, хочу написать – робость, растерянность, та беззащитность, которая мгновенно улавливается собеседником, скорым на расправу. Получается чуть ли не князь Мышкин? Но как он мстил самому себе за все слабости, садясь за письменный стол! Как сжимал пропасть между собой и литературой, – резче, ироничней, беспощадней, чем все это могло быть.

(Однажды, много лет назад, Евгений Рейн вызвался представить меня Александру Межирову, с которым вместе приехал в Таллин.

– Знакомьтесь, замечательный поэт Елена Скульская.

Межиров сначала обвел взглядом своих провинциальных поклонниц, затем тускло скользнул по мне и наконец мрачно произнес:

– Я не знаю такого поэта.

Рейн отреагировал, не дожидаясь точки:

– Помилуйте, так ведь и она вас видит впервые!

Мне кажется, вот такой легкости блеска требовал от себя Довлатов и часто страдал от затянувшейся паузы, от того, что все смешное было им как бы подстроено, придумано, подставлено и только трагичное и горькое всегда выходило естественно.)

1976–1977:

«Милая Лиля! Получил Вашу неинтеллигентную записку. Начинается она словами «…гриппую, вот и пишу». Болейте почаще, раз вы такая («вы» – с маленькой буквы), раз это стимулирует нашу переписку. Я думаю, неплохо бы сказался левосторонний паралич. А может быть, Вы левша? Тогда правосторонний.

Я работаю в «Костре», где официально являюсь единственным порядочным человеком. Мой гл. редактор (морской писатель Слава Сахарнов) публично и доказательно объявил, что дельфины лучше и важнее людей. Не говоря уж о Лохнесском чудовище… Есть и другие. Есть старая дева (Вы бы ей не понравились), которая, упрекая меня на редсовете, сказала: «К нему заходят люди!» Тогда я возразил: «Кому же заходить, вшам?» Она обиделась и справедливо решила, что я ее обозвал вшой.

Из Ленинграда все куда-то едут. Все, кроме алкоголиков. Это отражается на моем стиле жизни. Я очень много пью водки и вина.

Писатель Б. Раевский (наст. фамилия Ривкин) принес нам рассказ из дореволюционной жизни. Там сказано: «В комнату вошла горничная. Густые каштановые волосы выбивались из-под ее кружевного ФАРТУКА». Он перепутал с чепчиком.

А поэт Ботвинник (наст. фамилия Ботвинник) долго рассказывал в нашем отделе, как у него в нужную минуту не оказалось презерватива. Затем ушел, оставив стихи. Они кончались словами: «Адмиралтейская игла сегодня будет без чехла». Как вы думаете, это подсознание?

У меня все хорошо. Главная неприятность моей жизни – смерть Анны Карениной».

«Милая Лиля! Известия от Вас на фоне мрачной жизни так неожиданны в своей чудной дурашливости. Порочные ланиты воскресшего Буша – целую.

Я необычайно деловит, угрюм, трезв. Работаю в «Костре», но все еще не оформлен. Мелких рецензий опубликовал повсюду четыре штуки. В «Слоне» («Аврора», № 10) – маленький говняный рассказик. Что же касается сурьезных произведений, то Вильям Федорович Козлов, нынешний зав. в «Авроре», реагировал на них однозначно и мужественно. Он физически выбросил девять моих рассказов в помойный бак! Клянусь, это правда. Утешаю себя тем, что в этот же бак полетел роман Сосноры о Екатерине Второй (652 стр.).

Главный поэт Ленинграда – Охапкин (он же городской сумасшедший) избрал новую тактику. Он восклицает: «Я – посредственный советский литератор! Отчего бы меня не издать?!» Правда, иногда он забывается и внятно говорит: «Очередное заседание Пен-клуба посвящено мне».

Занимаюсь английским языком. Девушку завижу – отворачиваюсь.

Множество планов, о которых при встрече.

С алкоголем завязал. Для Вас готов сделать исключение. Не нужно ли чего в Ленинграде? Вам надо бы приехать сюда! Тут Эрмитаж, знаете ли…»

«Милая Лиля! Спасибо за гостинец и добрые пожелания. Фляжка прибыла в разгар запоя. И кажется, мы напугали с братом Вашу приятельницу. Мы ехали со студии, украшенные реквизитом. Это от скудости и безумия…

Бобышев посвятил мне такие стихи:

И так далее…

Как Вы думаете, тартуская студентка, что это может означать?

Пишите мне обязательно, хотя бы коротко. Вы мне чрезвычайно симпатичны в пору глубокого разочарования и апатии.

Хорошо, если бы Вы приехали. Я натру пол…»

Сергей написал, что увидеться нужно непременно. Я поехала. Лето стояло прогорклое и пыльное, в солнечной паутине, как на чердаке. Сергей был весел маскарадной утренней усталостью, повторял, что я человек невежественный и уж коли явилась всего на один день, то мы сейчас же устроим настоящий праздник искусств: вот наберем еды, поедем на дачу к Андрею Арьеву, будем говорить о литературе, сядем на поляне – «Завтрак на траве».

В квартире лежали зеленые бутерброды, изумрудные, с переливами, покрытие их называлось рокфором, так, во всяком случае, уверяли вчерашние гости, которые и нанесли эту зеленую слякоть в дом, намазали ею хлеб, но сами есть категорически отказались.

«Тем лучше, – кивнул Сергей Лене, – тем лучше. Теперь и траву не придется придумывать».

Ехали долго в электричке, пиво плескалось в молочном бидоне, трясло; Сергей сидел, прислонившись к окну, стукался о него, окунался лбом в стекло, в сосны, бегущие к насыпи с подобранными подолами.

Существовал какой-то особый умысел тоски для него в этой поездке со мной – в общем-то чужим человеком, – надо было быть с близкими, раздражаться, может, на них, срывать неудачу, выкричаться, но не терпеть эту жизнь вполголоса, не быть неприхотливым в ней, как в еде, не помогать, не оберегать, не бояться обидеть собой…

Сергей протянул мне рукопись «Невидимой книги». Там – несколько абзацев о моем отце, Сергей предложил вычеркнуть их, если они покажутся мне обидными.

«Я пошел к Григорию Михайловичу Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы мог дать полезный совет.

Григорий Михайлович сказал:

– Вам надо покаяться.

– В чем?

– Это не важно. Главное – в чем-то покаяться. Что-то признать. Не такой уж вы ангел.

– Я совсем не ангел.

– Вот и покайтесь. У каждого есть в чем каяться.

– Я не чувствую себя виноватым.

– Вы курите?

– Курю, а что?

– Этого достаточно. Курение есть вредная, легкомысленная привычка. Согласны? Вот и напишите… Покайтесь в туманной, загадочной форме…»

Так разговор выглядит теперь, в окончательной редакции. А тогда, в рукописи, в 1977-м, отец говорил:

«– Нужно пойти прямо к Кэбину, Первому секретарю ЦК. Он человек глупый, но добрый…»

Через пару лет именно эти слова прозвучали по «Свободе», передававшей главы «Невидимой книги». Забавно: сначала следовало волноваться из-за того, что отец назвал Первого секретаря ЦК КП Эстонии глупым, а потом – с приходом Перестройки – из-за того, что назвал его добрым. Наконец и вовсе это стало неинтересным. Довлатов написал новый диалог, почти нестареющий.

Но в электричке. Еще были живы настоящие разговоры с отцом, их прогулки по Вышгороду (не то чтобы Сергей как-то отдельно и лирически их выделял. «Понимаете, Лиля, все выстраивалось замечательно. Идем неторопливо по Вышгороду, два писателя, беседуем, естественно, о литературе: Чехов, Джойс, то-се, колышется листва. И вдруг, вообразите, из кустов эдакий разбухший микроб, сизый, полная гадость, и – ко мне: «Серега, ты что ж это, и опохмеляться не будешь?!» Позор. Невозможно быть писателем в маленьком городе» и т. д.), и, жив был тот страшный день после редколлегии, когда они с отцом бесконечно перебирали безнадежные варианты спасения…

Но отцу не предложил прочесть, тот бы только пожал плечами и улыбнулся: «Пишите как вздумается». А именно дал возможность решать и вмешиваться мне. И не потому только, что отец составлял большую часть моей жизни, не потому только, что Довлатов сам умел плакать от грусти и любви, не потому только, что в его собственной жизни было не так уж много святынь, которые невозможно разрушить словами…

«Милая Лиля! Получил Вашу досужую записку. Спасибо. А теперь позвольте сказать Вам резкость. В течение двух лет мы переписываемся. Вы отвечаете мне произвольно. То есть, в зависимости от неких косметических причин. Я же нуждаюсь в таллинских связях и дорожу ими. Образ жизни моей исключает переписку в ритме спертого дыхания. А значит, либо мы дружим (пионерский термин, извините), либо нет.

Что касается стихов. Поэзия есть форма человеческого страдания. (Гертруда Довлатов в разговоре.) Не уныния, меланхолии, флегмоны, а именно – страдания. И не в красивом элегантном смысле, а на уровне физической боли. Как от удара лыжами по голове. То есть альтернатива: плохая жизнь – хорошие стихи. А не: хорошая жизнь, а стихи еще лучше. Бог дает человеку не поэтический талант (это были бы так называемые литературные способности), а талант плохой жизни. Не будет лыжами по морде, стихов не будет. И человек станет автором книг: «Биссектриса добра», «Гипотенуза любви», «Сердце на ладони», «Солнце на ладони», «Чайки летят к горизонту», «Веди меня, Русь», «Дождь идет ромбом», «Верблюд смотрит на юг» и т. д.

Не сердитесь.

Моя притеснительница в «Костре» вновь себя уронила. Заявила в беседе среди прочих доводов:

– У него ж опыта нет.

Повторите вслух.

А в Пушкинских Горах я слышал, как девушка орала в трубку:

– Алка, здесь совершенно нет мужиков. Многие женщины уезжают, так и не отдохнув…»

(Это письмо я получила в Коктебеле. Принесла письмо на пляж Дома творчества писателей, где собиралась компания прославленных драматургов того времени: на их спектакли невозможно было достать билеты, их закрывали на худсоветах и опять открывали; к драматургам прилетали на несколько дней знаменитые актрисы, и на верандах читались пьесы, которые «они ни за что не пропустят!». Так вот, на пляже я прочла им строчку из письма Сергея про Алку. Все мрачно промолчали, я бы сказала, были удручены моей выходкой. Один из них, кумир сотен тысяч, потом мягко вычитывал мне: «Ты пойми, здесь же собрались люди с безошибочным чувством реплики. Это совсем не смешно, это пошло, а ты цитируешь с упоением, будь осмотрительней!» Я тут же выразила в ответном письме Довлатову сомнение в качестве «Алки». Какое счастье, что он ко мне не прислушался. Впрочем, в «Заповеднике» он Алку заменил на Татусю.)

«…И последнее. Дружба между юношей и девушкой, дружба, а не шашни, величайшая редкость. В наши преклонные годы – тем более. Не лишайте меня этого удовольствия.

Приезжайте в Ленинград. Живите у нас в плохих условиях. Берите командировку в Нарву с заездом сюда».

«Здравствуйте, милая Лиля! Что, напугал я Вас своими обидами?..

Фраза Достоевского, насмешившая три поколения журналистов, – буквальна. Не «каторга духа», одиночество и тому подобные элегантные мучения, а реальная баланда. Путей искать не стоит. Честного и доброго они сами найдут.

Только не думайте, что в разговоре о «плохой жизни» я имел в виду финансовое бессилие. Тут мы все живем одинаково. Плюс-минус шесть котлет значения не имеют. Речь шла о гражданском поведении, оптимизме, слепоте и дурости.

Но… обо всем этом еще поговорим.

Дела мои обстоят… как бы это выразить. Представьте человека, который обокрал сберкассу. И еще не попался. То есть дела его как бы хороши. Вот и у меня такая же история.

Господь Вас прости, если считаете жизнь Тютчева благополучной. (Заработки, действительно, были хорошие.) А страшные бабы? А пожизненный конфликт с Россией? А карликовый рост? И т. д. Может быть, Вы какого-нибудь другого Тютчева имеете в виду? Какого-нибудь Феликса Тютчева? Анатолия?

Известил ли я Вас, что нашел себе псевдоним? По-моему замечательный:

ШОЛОХОВ-АЛЕЙХЕМ.

Пишу я много, и все не то, что надо. Но об этом – при встрече… В Ленинград не собираетесь?

Мне прислали фантастическую американскую одежу. В ответ на это у меня выскочил передний зуб.

Целую Вас и люблю».

Еще в Таллине. Звонок поздно вечером:

– Вообще-то следовало звонить ночью, но я не утерпел. Весь день читал гранки своей книги. Один раз рассмеялся и два раза заплакал…

Потом встретились в городе, на площади Победы.

– Вокруг меня происходит что-то странное. Мне советуют поменьше болтать. Но, – оглянулся, взмахнул рукой как памятник, – но я пришел в этот мир, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ!

(И опять мне хочется перебить и Довлатова, и саму себя. Вот я написала много лет назад «взмахнул рукой как памятник», сравнение нелепое: памятники руками не машут… разве что у Пушкина… Я почему-то всегда видела в Сергее перспективу памятника, может быть, такого, как стоит сегодня в Петербурге, не знаю, пусть он замечательный, конечно, – замечательный… Но как бы я ни ликовала на открытии памятника в Питере, как бы ни радовалась талантливости создателя, точности уловленных черт характера и общему подобию, мне бы хотелось скорее увидеть свободу скульптора от реальности, мне бы хотелось увидеть отдельное, добившееся не сходства с прототипом, но с его Божественным даром произведение. Я боюсь музея восковых фигур, пусть и выполненных из бронзы, постепенно заполняющих города мира, мне греют душу совсем другие памятники – например проект памятника Иосифу Бродскому выдающегося скульптора Владимира Цивина – стела со стихами, к ней бы подходили парными рифмами волны Невы, но проект не осуществился…

А сейчас, в последних числах сентября 2017 года, в Таллине принято решение установить памятник Сергею Довлатову; я бы не хотела, чтобы это была трехмерная копия мертвого человека, нет, я жду скульптора, который осмелится создать живое творение без рабского подчинения фотографии кумира, жду соперника, который вслед за Цветаевой спокойно скажет: «Ищи себе доверчивых подруг, / Не выправивших чуда на число. / Я знаю, что Венера – дело рук, / Ремесленник – и знаю ремесло». И сотворит чудо – равное чуду Довлатова, но в пространстве своего искусства и своих законов творчества.)

«Милая Лиля! Спасибо Вам за интерес к моим занятиям. С романом уже все ясно. В третьей части нужно переписывать финал, страниц шестьдесят-восемьдесят. Сейчас лень, а в мае я займусь.

Рукопись эта (целиком, 3 части) давно уже находится в «Сов. писателе». А. Урбан написал положительную рецензию. Все очень медленно тянется и, конечно, заглохнет, однако есть иллюзия жизни, стимул…

Сейчас у меня появилась одна идея. Это будет лучшее из того, что я сочинил. Только нельзя спешить. Этим я все порчу. Смотрю на мир глазами человека, упавшего в лестничный пролет.

Мне кажется, основные нынешние лит. тенденции – документ и свободная манера. Их надо увязать. Далекие тенденции рождают поле, напряжение.

Вот я написал роман о литературе. Испортил это какими-то жалкими модернистскими играми в финале. Там есть и хорошие куски: ипподром, журналистика, Ритин дневничок, сочинительство. Как выразился один мой товарищ: «Честность у тебя – почти сюжет».

Есть и очень плохие. Весь финал, кроме дневника. Но это была школа. Школа свободной манеры. Школа интеллектуального комментария. Пусть мои соображения наивны (это так), но раньше я вообще их избегал.

Интеллект – такой мощный фактор прозы, что его совершенно необходимо подключить. Пусть вышло короткое замыкание, дальше будет лучше. Еще эрудиция в запасе (которой нет, но будет).

И хватит об этом.

Живу я сносно. В апреле меня погонят из «Костра» за благородство и аполитичность. В перспективе – дубляж и кукольный театр. Столица Удмуртии – Ижевск, а также Ульяновск и Иваново заинтересовались моей кукольной драмой. Но все это адски долго тянется. Подал заявку в Детгиз. Поставят в лучшем случае на 79 год (зима). Друзья разъезжаются. Шлют портки и ботинки.

Много разных новостей. Сообщу их устно, когда (когда?) увидимся.

А теперь один существенный вопрос: ненавидите ли Вы статую «Лаокоон»?»

«Дорогая Лиля! Простите за молчание. Молчал я в силу кутерьмы, разъездов и потрясений. Приеду – расскажу. Когда приеду – все еще не ясно. Поездка эта – звено в цепочке дел. Ваше приглашение ценю. Ольман (солнце!) тоже звал когда-то. Выберу – где этичней и лучше. Спасибо.

Беккет – серьезный человек. Знаете ли, что он начинал как секретарь Джойса? Джойса прочли в ИЛ? У Беккета замечательная внешность. Похож на люмпена, худой, с белыми глазами. Лицо порочного волка.

Приставкина читать не буду. Я их не читаю уже лет двенадцать. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров. Выразить мое отношение к этому делу трудно и небезопасно. И я сочинил конспиративную притчу. Для Вас. Ответ на все доводы читателей Приставкина.

Жил-был художник Долмацио. Раздражительный и хмурый. Вечно недовольный. Царь вызвал его на прием и сказал:

– Нарисуй мне что-нибудь.

– Что именно?

– Все, что угодно.

– То есть, как?

– Все, что хочешь. Реку, солнце, дом, цветы, корову… все, что угодно. Кроме голубой инфузории.

– Ладно, – сказал Долмацио. И удалился в свою мастерскую. Целый год пропадал. За ним послали.

– Готова картина?

– Нет.

– Но почему? – воскликнул царь.

– Я все думаю о голубой инфузории, – ответил художник, – только о ней, о ней, о ней, о ней… Без инфузории картина мира – лжива. Все разваливается. Я плюю на такое искусство. (Дальше идет нецензурная брань.)

Надеюсь, милая Лиля, Вы издадите первую стоящую книгу стихов в Таллине. В нашем огромном Таллине. Искренне желаю Вам этого».

«Не обижайтесь! Сумбур в переписке вызван моим хаотическим бытом. А хаос – объективными причинами. Увидимся – все расскажу. Все, что Вы говорите о Джойсе, мне понятно. И верно, как минимум, в стилистическом аспекте. Тут же и Хлебников вспоминается. И даже Платонов, растворившийся в Марамзине и его клике. Но Хемингуэй плоский. Фолкнер объемный, но без рентгена. А у этого – душераздирающие нравственные альтернативы. Иезуит, национальное самоопределение, хуе-мое…

Жизнь чрезвычайно обострилась, и скоро все решится.

«Все идет нормально. Много хорошего, много плохого. Пропорции соблюдаются. Сочинил документальную книжку о журналистах. Много знакомых Вам имен. Не принимайте интервалы общения за спад интереса, дружбы и благодарности к Вам.

Передавайте привет Сафонову. Пишет и хорошо. Хуже, если б воровал».

Таллин – это и была первая, настоящая эмиграция. Постоянный привкус фальши и множество мелких удобств, от которых невозможно отказаться. Невыбранные люди, но не как случается в коммуналках или купе поездов, а со взглядом, застегнутым на все пуговицы, с недоразвитым жестом. Топографическое отчаяние. Добровольная несоразмерность. И самое главное – нужно понравиться.

Сергей служил в отделе информации «Советской Эстонии», где контрольные шедевры выглядели примерно так: «Удивительный подарок сделали строители IV СМУ жителям II микрорайона: на 3 месяца раньше срока открылся новый магазин АВС-5». По желанию добавлялось: «Есть особая магия цифр». Называлась же заметка непременно: «И мастерство и вдохновение». Если автор возражал, мол, такой заголовок был уже в предыдущем номере, его мягко шлепали по руке: «Ничего страшного, это Пушкин, это не стареет».

Через коридор лежал отдел культуры, на который Сергей посматривал, но куда его пока не пускали. Контрольные шедевры здесь были сложнее и богаче, что-нибудь вроде: «Мы сидим на даче писателя, такой же добротной и поместительной, как и сам хозяин…» или: «Художник предложил нам девушку в дверях…»

И вдруг разрешили написать положительную рецензию на спектакль Русского драмтеатра «По ком звонит колокол?».

Мария говорила по-испански, Роберт Джордан в минуты задумчивости переходил на английский, а Пилар на собрании хватала молодых за грудки с криком: «Плыла земля? Отвечайте, плыла?!» В конце все сгорали в символическом огне, похожем на пионерский костер, и выходили оттуда обновленной скульптурной группой из рабочего и колхозницы.

Сергей написал о Хемингуэе. Написал с той прощальной перронной нежностью, когда любезное лицо уже осталось за ворохом чужих платков и шапок, и кажется, ничего не хочется больше, как только вернуться назад, хотя и ясно, все кончено, и притом навсегда.

Середина 70-х. Разлюбленный Хемингуэй.

Рецензия вызвала шок и восторг. Сергею позволили быть талантливым, и он принял разрешение с признательностью, словно получал выигрыш по лотерейному билету. Благодарил и кассиршу, и контролера и улыбался зевакам, стараясь и их чем-нибудь одарить и обрадовать. Что из этого вышло – известно.

Последние письма:

«Милая Лиля! Пишу Вам редко и лапидарно. Дело в том, что моими письмами интересуются разные люди. Ощущение – как будто читают из-за плеча. Тут не до откровенности. Тем не менее: а. Я жив. б. Сочиняю. в. Обильно и невкусно ем. г. Широко известен среди неизвестных писателей. д. Много пью (исключительно за чужой счет). е. Познакомился с теледикторшей, которая уверена, что есть самостоятельный американский язык. Похож на венгерский. ж. Читаю поразительные книги… и т. д.

Сообщил ли я Вам мой новый псевдоним:

Михаил Юрьевич ВЕРМУТОВ.

Моя жена с дочкой Катей уезжают. Это уже вторая из моих жен покидает страну чудес. Видно, я таков, что они бегут-бегут прочь и остановиться не могут…

Поверьте, Лиля, Вы еще будете мной гордиться. Все к этому идет».

«Ваше письмо благополучно дошло. Надеюсь, будут доходить и последующие. Хотя почта работает скверно. Иностранная еще хуже. Что поделаешь?..

То, что выгнали с работы, – замечательно. Какой из меня на старости лет – рабочий?! Завязываю с этим делом. У меня проблемы заработка нет. Есть проблема алкоголизма. Мои долги – следствие пьянства. Без шнапса я трачу на себя двадцать пять рублей в месяц. Не больше. Есть какие-то халтуры. Какие-то бандероли… Есть четыреста друзей и приятелей…

Обстоятельства развиваются так стремительно, что думать о заработках, калориях, полуботинках – безумие.

У Лены и Кати все хорошо. Они в Риме. Купаются в море. На днях едут в Бельгию. Оттуда в Париж. Мы четыре раза говорили по телефону. Узнал много любопытного…

Очень хочется в Таллин. Постоянно что-то мешает. Подготовил для Вас несколько замечательных историй.

С книжкой поздравляю. То, что Вас издали – большая радость для меня…

Я поэзией не занимаюсь и люблю целиком только двух поэтов – Бродского и Мандельштама. Еще мне нравится несколько стихотворений Вийона, Пушкина + «Медный всадник», отдельные строфы Ахматовой, Языкова («Не вы ль услада наших дней…»), Тютчева («Эти бедные селенья…»), Пастернака («Когда случилось петь Дездемоне…»), Вяч. Иванова («Когда ж противники увидят…»). И, кажется, все. Все мои любимые стихи я готов воспроизвести за один час…

Книжку пришлите обязательно!

В Ленинград не собираетесь? Тут рядом поселился Соснора. Он называет бормотуху коньяком, а коньяк – отравой. Достигая, таким образом, полного блаженства. Истинно литературное отношение к жизни. То есть слово как бы важнее предмета…

Лиля! Я хоть и большой шутник, но душа у меня сугубо патетическая. Любой дружелюбный жест волнует меня чрезвычайно. Этим я, как правило, и ограничиваюсь.

Спасибо за все. За добрые слова и приглашение. Все помню…

И если жизнь – выявление опытом путей добра и зла, то я к чему-то пришел. Думаю, не к разбитому корыту. Хотя толстею, седею, зубы начисто вываливаются – голубые, розовые, беж…

Наши письма в общем-то лишены содержания. Они – лишь сигнал приязни. Попытка сохранить температуру отношений до будущей встречи».

«Милая Лиля! Спасибо за книжку. Автографом хвастаю.

Моя же книжка вышла черт знает где. Жена и дочь уехали черт знает куда.

Я не пью. Немедленно напишите ответ. А то у меня случится запой».

««Гетсби» – один из самых моих любимых романов. Я бы их так расположил: «Деревушка» Фолкнера, «Преступление и наказание» (угадайте, кто автор), «Портрет» Джойса, «Гетсби», «Путешествие на край ночи» Селина, «Арап Петра Великого», «Гулливер», «Бовари»… а дальше уже идет всякая просто гениальная литература. Пропустил «Милого друга», «Мастера и Маргариту» и «Воскресение». И «Постороннего» Камю.

Я ношусь по инстанциям, оформляю документы. В Таллин приеду обязательно. А Таллин без Вас – это Пайде[7], а не Таллин. Значит, встретимся.

Вот еще что забыл сказать. Загадка, тайна «Гетсби» в достижении большого эффекта исключительно малыми, невидимыми средствами. Такой стилистикой владеет любая Клюхина[8]. Техническими ее элементами. У Клюхиной стилистика даже значительно обильнее и прекраснее.

Посылаю Вам единственную цитату, которую выписал за всю мою жизнь. Лилька, задумайся! И «приходи в ужас»:

«…Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он далек от этого идеала…» Пастернак».

Позволю себе тут еще одно маленькое отступление. В 2016 году, в сентябре, проходили в Петербурге «Дни Д», организованные писателем Львом Лурье. Был вечер воспоминаний. Прекрасно говорили друзья Довлатова Андрей Арьев, Анатолий Найман, Нина Аловерт… В первом ряду сидели Лена и Катя Довлатовы. Переполненный зал реагировал тепло, нежно, семейственно. И тут слово предоставили литературоведу Игорю Сухих, занимающемуся академическим исследованием творчества Сергея Довлатова. Он начал свою речь так:

– Все выступающие говорили о том, как они, образно говоря, несли бревно вместе с Лениным. Тогда как важно совсем другое – глубокое и серьезное исследование…

Зал приуныл. Мы же, приятели Довлатова, после этих слов почувствовали себя как минимум самозванцами, а главное, довлатоведовскими трутнями. Смиренно я открыла после вечера основополагающий труд Игоря Сухих о Довлатове. И моментально наткнулась на цитату из Пастернака, которую выписал для меня Сергей. Литературовед процитировал ее с таким пояснением: «В письме конца семидесятых Довлатов, перечисляя любимые романы, сопровождает список «единственной цитатой, которую выписал за всю мою жизнь». Цитата такова: «…Всю жизнь мечтал он об оригинальности…»» и так далее. Затем следовали пространные и многословные размышления, этой цитатой вызванные. Забавно, что строгий академизм не позволил Сухих назвать, кому именно было адресовано письмо, как и в остальных случаях широкого цитирования писем ко мне, претендующей на то, что «несла бревно с Лениным». Совершенно довлатовская история.

30.05.1978:

«Милая Лиля! Есть оттенок чеховской драматургии в нашей переписке. Происходит что-то важное, а мы обмениваемся репликами, как два участника ЛИТО.

Теперь, бля, о Лермонтове. Во-первых, исказили хрестоматийную цитату. Надо: «Есть речи – (Вы пропустили тире) значенье темно иль ничтожно, но им (а не ей, как у Вас) без волненья…» и т. д. Но это мелочная снобистская придирка. Дальше. Подобные «речи» в стихотворении Лермонтова – образ, фигура. Даже некий синдром. Сам же он изъяснялся довольно внятно. Нет?

Если обнаружите у Лермонтова строчку ничтожного значения, я буду абсолютно раздавлен. А если уж долю безвкусицы («необходимую». – Е.С., то я откажусь от намерения эмигрировать и остаток дней (дней восемь) посвящу апологетизации безвкусицы. Надену малиновые эластиковые дамские брюки (стиль юной Клюхиной), вышью на жопе Христа, вытатуирую на лбу слово «Евтушенко» и сфотографируюсь группой у памятника «Русалка».

Лиличка. Целую Вас.

Хотелось бы кончить могуче, эпохально, роково. Как-то обобщить жизнь. Лиля! Все – прах, тлен и суета, как выразился один таможенник, просматривая антикварные книги моего отбывающего друга-библиофила…»

Мой друг, уезжая в Америку, на проводах-поминках оговорился спьяну: «Все мы умрем своей жизнью!»

Сергей Довлатов сказал мне как-то: «Я только очень боюсь за вас: а вдруг вы проживете всю жизнь в этом городе, в этой газете…»

Только кажется, что получится целый венок сонетов. Жизнь довольно быстро запахивается в перекрестную рифму. Хотя еще некоторое время жмется и передергивается, как в любимом рассказе Довлатова «Бобок».

II. Большой человек в маленьком городе

К истории одного посвящения. Как известно, Сергей Довлатов писал не только прозу, но и стихи. Например, работал в газете «Советская Эстония» персонаж, которого Довлатов вывел под именем – И. Гаспль.

Гаспль на всех доносил. Все время. Даже на собственного сына, которого благодаря Гасплю объявили во всесоюзный розыск и, может быть, кто знает, до сих пор не нашли, время ведь бежит быстро, оглянуться не успеешь, а человек и пропал дотла, не нашли его, да и как, с другой стороны, его можно было найти, если он посмел… дочку секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии?! Из КГБ все время просили остановить добровольческую деятельность Гаспля. «Житья нет от добровольцев! – говорили в КГБ. – У нас ведь не МВД, не забегаловка какая-нибудь. К нам не приходят, к нам приводят!» Но Гаспль все равно приходил и все равно доносил. Сергей Довлатов посвятил ему стихотворение:

Рифма богатая, каламбурная. В редакции «Советской Эстонии» очень любили эти стихи и совершенно не были согласны с мнением дальнейших исследователей, отводящих поэзии в творчестве Довлатова второстепенное место.

А не был ли Довлатов крохобором? Конечно. Он брал крох, крошек, крошечных людей и, помешивая их чайной ложкой аберрации и переливая в блюдце оптического обмана, превращал в своих персонажей. Сергей Довлатов и себя наклонял до них, чтобы не быть выше, по выражению Лидии Яковлевны Гинзбург, «этого самого».

Люди театра, отвергающие законы физики – из-за их непочтительного отношения к миражам, но зато охотно позволяющие доедать себя арифметике, не раз уже пытались инсценировать прозу Довлатова. Но у всех без исключения вместо героя и автора получается лишь раздутый микроб, плохо прибивающийся к берегу пьяной лужи.

Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях. (Даже на уровне тела и быта. Однажды, в первый год пребывания в Таллине, Довлатов был приглашен на журфикс в финскую баню. Дорожа первичными знакомствами, Довлатов пришел. В крохотном, обитом деревом, душном, влажном и потном помещении надлежало класть в рот находимые только на ощупь микроскопические бутерброды, пригубливать шерри-бренди, а главное раздеться до купальных трусов в присутствии совершенно посторонних и теперь уже неприятных дам и господ. Все было выполнено. Вертлявый гаер подскочил к Довлатову.

– Серега, – заорал он, звонкой, медной тарелкой своей руки ударяя по животу Довлатова, – как же ты пузо-то распустил? А еще боксер!

– Мужчина, – ответил Довлатов, – после тридцати лет должен быть профессионалом, а все остальное не имеет значения! – (Он собирался на этой деревянной, без окон, вечеринке прочесть новый рассказ. И даже достал рукопись, которая немедленно, как потолок, стала набухать каплями влаги.)

Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях. Даже на уровне реплик и реальности. Так, у персонажа, выведенного Сергеем Довлатовым под именем Генрих Францевич Туронок, были вещи и позабавнее, чем представлено у писателя.

Главный редактор газеты «Советская Эстония» Генрих Францевич Туронок, обычно спокойный и уравновешенный, закричал как-то в нестерпимом раздражении:

– У вас, Сергей Донатович, написано в рецензии на спектакль «По ком звонит колокол?», что, мол, Роберт Джордан – «брутальный». В следующий раз убедительно прошу знакомиться с первоисточником, читать книги. Из них вы бы узнали, что Джордан никого не предавал и никаких не совершал брутальных поступков.

Больше всего Генрих Францевич подозревал поэтов. Особенно современных. Особенно живых. Если кто-то из сотрудников цитировал в материале стихи, его немедленно вызывал главный.

– Скажите, – начинал Туронок издалека, – а цитата эта необходима?

– Да.

– А что, автор жив?

– Что вы, давным-давно умер.

– А когда давно?

– В семнадцатом веке.

– Хорошо. Хороший поэт. И ваша, кстати, работа мне кажется плодотворной и перспективной.

Чем глубже в прошлое уходил поэт, тем меньшую угрозу представлял он для советской власти.

Однажды некто процитировал Артюра Рембо. Был вызван. В дверях, уверенный в себе, развязно сообщил:

– Рембо умер, Генрих Францевич, давно.

– Это провокация! – затопал на него ногами Туронок. – Вы пытались протащить на страницы нашей партийной прессы пропаганду американского зеленоберетчика Рэмбо!

Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях, на которые, если угодно, можно обижаться со сладким смирением.

– Лиля, самое страшное, что после моей смерти наши коллеги по «Советской Эстонии» будут объявлены моими ближайшими друзьями!

– Но ведь вы, Сережа, действительно, со многими приятельствуете…

– Лиля, что вы говорите! Конечно, Толстой не дружил с Достоевским, но все-таки переписывался со Страховым и Гольденвейзером. Чехов не был приятелем Толстого, но у него все-таки были Суворин, Левитан, Немирович-Данченко…

Тут дело именно в пропорциях и соразмерностях. Ибо главные герои ищут смерти, а второстепенные довольствуются прекрасным.

Почему Сергей Довлатов окликал людей по именам? Окликал персонажей своей прозы по именам, взятым из анкетно-паспортной реальности? Потому что хотел поставить их в положение Орфея, который, конечно, может покинуть Ад, заслужив расположение начальства сладкоголосым пением, но без того единственного, без чего невозможно жить – без своей Эвридики. Довлатов заставлял их оглянуться в Аду.

Сергей Довлатов нарушал договор между жизнью и литературой, подписанный Шекспиром. Сценой «Мышеловки» в «Гамлете» Шекспир обещал всем дальнейшим литераторам, что искусство не бесполезно. Что метафора, вооружившись строчками с кровью, способна убить. Что достаточно Нине Заречной заговорить о рогатых оленях, как Аркадина не выдержит и выдаст себя. И так далее – по всей мировой литературе…

Но на самом деле никто ведь и никогда не узнает себя. И в первую голову Клавдий ходит на спектакли, в первую голову ему нравится искусство. Он всякий раз убеждается в круговой поруке иносказательности, оберегающей четвертой стеной реальность прототипов и превращающей их воровские клички, их агентурные номера, их стукаческие коды в пышные и сладкозвучные литературные псевдонимы.

Они, персонажи Довлатова, окликнутые им по имени, были уверены на своих редколлегиях, в своих начальственных кабинетах, на своих собраниях, что просто играют по правилам, профессионально исполняют роль, участвуют в спектакле, после которого, как водится, рано или поздно все герои – и убитые и убийцы, обнявшись, шествуют в кабак. То есть они максимально способствовали искусству, выдвигая жизнь в метафоры – как ящички в письменном столе.

Довлатов предал искусство и задвинул эти ящички в духоту жизни. Когда жизнь, подобно Атлантиде, погружается на дно искусства, окончательно превратившись в фарс, то самому искусству ничего не остается, как создавать островки губительной суши – факта, документа, хроники, имени. И тогда роль героя может исполнить только герой, и тогда роль автора может исполнить только автор.

Это не романтический дальтонизм, не различающий жизнь и искусство; это форма отчаяния, отказывающая жизни в существовании.

Искупая свой рост, Сергей Довлатов любил слова по буквам. Из букв, а не из слов составлял он свои тексты. Каждой букве придумывал ласковое прозвище, баловал и выводил на бумагу осторожно, за руку, как усыновленного ребенка.

Он работал даже над обратным адресом на конверте. В одном случае написано: «Улица Рубена Штейна»[9]. Заботился и об адресате: «Евлампии Грегуаровне Скульской»[10] написано на конверте, украшенном розой, отличимой от жирного замоскворецкого кочана капусты только цветом.

На одном из писем, сбоку, наклеена микроскопическая фотография двух младенцев – примерно полуторагодовалый прижимает к себе совсем грудного; стрелка ведет к пояснению: «Это мы с братом, но не во время пьянки, а значительно раньше…»

В конце писем Сергей Довлатов непременно передавал привет всем моим родственникам, трогательно отмечая каждого. В 70-х я была замужем за Аркадием Розенштейном; в редакции «Советской Эстонии» работал его однофамилец Геннадий Розенштейн. Довлатов пишет: «Я бы на Вашем месте, Лиля, бросил Арика и спутался с Генкой. В сущности, оба они Розенштейны». Или: «Привет Арику, спокойному и доброкачественному. (Упорные слухи, что он еврей, продолжают циркулировать. Может, тут есть и доля правды?)» И еще: «Лиличка, целую Вас. Привет милому Арику и родным. Из всех Ваших поклонников, о которых грохочет молва, он самый достойный, включая меня. Грамотно ли я выразился?»

И далее из писем.

О жанре рецензии: «Недавно со мной консультировался Андрей Арьев по поводу сборника «Таллинские тетради». Он спрашивал, кто хороший, кто плохой. Я назвал Вас, Дебору Вааранди, Кросса, Штейна, Оппенгейма (его – за многострадальность), Семененко, Эллен Тамм (за то, что не имеет мужа). Несколько гадов просил обругать».

Проза в стадии, когда она еще выдается за реальность: «…в такси с нами сидела девица исключительной мерзости. В финале она сперла у моей жены бюстгальтер. Лена ей позвонила и говорит: «Он же не модный, на поролоне, верни!» А та отвечает: «Хрустальную вазочку действительно разбила, а бюстгальтер, клянусь Володей, не трогала!» Володя – это ее муж, фотограф, безмолвное, провинциальное говно. Посмотрели – кокнула мамину вазу. Бюстгальтер отошел на второй план».

В редакции «Советской Эстонии» многие были с Сергеем Довлатовым на «ты». К этому самым естественным образом располагал прокуренный редакционный быт, приправленный к тому же нередко розовым портвейном. Но ко мне Сергей неизменно обращался с чопорно-литературным «Вы». Было обидно. Все уговоры и все попытки явочным порядком перейти на «ты» оканчивались неудачей. Даже если Сергей полууклончиво соглашался, то на следующий день все-таки приветствовал меня прежним «Вы».

– Неужели, Сережа, Вы со мной так никогда и не перейдете на «ты»?

– Нет, Лиля, это невозможно.

– Никогда?

– Никогда!

– Но почему же?!

– Чту, бля!

Однажды мне доверили в течение месяца замещать заведующую отделом культуры. Довлатов сказал:

– Лиля, вы просто обязаны заказать мне что-нибудь рублей на тридцать!

– Сережа, – вздохнула я, – есть только рецензия на фильм под названием «Красная скрипка» – о музыканте, уходящем в Революцию…

– Мне всегда хотелось написать что-нибудь революционное! – воскликнул Сергей и отправился в кино.

Рецензия Довлатова начиналась буквально так: «В сердце каждого советского патриота до сих пор непреходящей болью отзывается гнусный поступок Сомерсета Моэма, пытавшегося в 1918 году устроить в молодой советской республике контрреволюционный мятеж».

– Сережа, – засомневалась я, придавленная ответственностью заведующей отделом культуры, – не слишком ли строго, все-таки Моэм известный писатель? А?

– Перестаньте, мы с вами работаем в партийной газете. Вы просто завидуете моему будущему гонорару.

Рецензию сдали как есть.

Через час обоих вызвал Туронок.

– Вот что получается, друзья мои, – сказал он ласково, – когда молодой беспартийный товарищ пишет рецензию и сдает ее еще более молодому беспартийному товарищу. От вас, Лиля, как я не раз замечал, попахивает богемой, что мешает вам разобраться как в международной, так и во внутренней обстановке. Мягче надо, друзья, мягче. Леонид Ильич Брежнев говорил на последнем пленуме о необходимости предоставлять деятелям культуры большую свободу…

Довлатов опечаленно кивал.

Вечером Сергей позвонил моему отцу:

– Григорий Михайлович, ваша дочь и Генрих Францевич считают, что я написал слишком советско-патриотическую рецензию. Что мне делать? Посоветуйте. Утром нужно сдать новый вариант.

– Записывайте, – немедленно откликнулся отец. – Абзац. Отточие. Истинный революционер – не тот, кто бездумно сгоняет людей в коммунизм поротно и повзводно. Истинный революционер – тот, через чье сердце проходят все беды мира, подсказывая ему единственно верный выбор…

…Спустя несколько дней, когда рецензия была опубликована, Сергей сказал мне:

– Я совершенно успокоился. Во всем, оказывается, можно добиться совершенства. Если не будут печатать мою прозу, в конце концов я научусь профессионально писать стихи.

Довлатов уверял меня, что нашей нехитрой журналистской профессии можно легко обучить любого человека, хоть немного умеющего читать и писать. Однажды, живо обсуждая с Сергеем эту тему, мы столкнулись на улице с моей бывшей соученицей, бросившей школу после шестого класса и к описываемому моменту достигшей положения официантки в Доме офицеров Флота.

– Эта женщина без спины, – обрадовался Сергей, – разрешит наш спор – именно она в самом скором времени станет известной журналисткой.

Сергей был представлен, наговорил массу ласковостей и восторженностей по поводу удивительной устной речи будущей журналистки, речи, требующей письменного воплощения, и отправил худую женщину с сомнительной спиной на несколько заданий. Она везде побывала, как смогла рассказала Сергею о своих посещениях, ну а уж написал он, разумеется, сам.

О молодой перспективной журналистке немедленно заговорили в редакции. Клиенты кафе демонстративно садились только за ее столики. К ней посватался механик теплохода. Сергей возмутился:

– Она могла бы и выставиться. Мы все-таки изменили ей жизнь.

Журналистка, понимающе улыбнувшись уголками рта, пригласила Сергея в гости. Сергей широким жестом пригласил меня с собой. Пришли. Дверь распахнулась. В проеме возникла хозяйка в совершенно прозрачном желтом халате на голое тело.

– Это пеньюар! – закричал Сергей, в жутком страхе и панике метнувшись к выходу из подъезда.

– Странно… – удивилась журналистка, – сами намекали про благодарность… Может, хоть выпьете?

Наконец с подающей надежды захотело познакомиться начальство. Мы усадили ее за стол в редакционном кабинете, велели вести себя скромно и смирно, а если спросят, кто такая, отвечать: «Я – автор отдела информации». А сами отправились за начальством. В наше отсутствие в кабинет заглянул замглавного Борис Нейфах. (Борис Самойлович Нейфах настаивал на своей безупречной нравственности, к месту и не к месту сообщал, что никогда не изменял жене. Однажды в редакции оказался, впервые увиденный советскими людьми, завезенный контрабандой из Финляндии порнографический журнал; мужчины заперлись в кабинете Нейфаха. С придыханиями и постанываниями переворачивались глянцевые страницы. Все молчали, не веря своим глазам. Вдруг, задержавшись на одной из фотографий, Нейфах мечтательно произнес:

– Нет, конечно, не с женой, не с любимой женщиной, но где-то на оккупированной территории…)

Словом, в наше отсутствие вошел в кабинет высоконравственный Нейфах.

– Вы кто? – забеспокоился он, присматриваясь к вызывающему наряду и дерзкому раскрасу посетительницы.

– Я-то ихний писатель, а ты-то чего приперся?! – И женщина без спины навсегда вернулась к своему подносу официантки, оставив ощущение, что профессия журналиста все-таки чего-то стоит.

Стихотворение, посвященное памяти Сергея Довлатова

III. Несбывшиеся анекдоты

Перед отъездом в Америку Сергей Довлатов написал мне: «Поверьте, Лиля, вы еще будете мной гордиться. Всё к этому идет». Всё к этому пришло. И наступила справедливость, которая, конечно, не нужна тем, кто ее не дождался, но необходима тем, кто способен заплакать от жалости и любви, читая Довлатова. В Таллине и Петербурге на домах, где жил Довлатов, установлены мемориальные доски, в Петербурге стоит памятник Довлатову. А памятник – это, можно сказать, компромисс между жизнью и смертью…

Сергей любил слова по буквам и выводил их на бумагу, как детей, взяв за руки и тревожно поглядывая по сторонам, чтобы с ними ничего не случилось.

Не все слова и не все сюжеты смогли перебежать дорогой от жизни к литературе. Они не пригодились Довлатову, но мне кажется сегодня интересны и устные рассказы Сергея, которые он не раз пробовал на вкус, но все-таки не написал…

В редакции «Советской Эстонии» служили Стас Вагин и Игорь Гаспль. Вагин, секретарь партийной организации, был вылеплен из сыроватого теста и стоило ему прикоснуться к собеседнику, как был он уже неотторжим; собеседник отодвигался, но тесто тянулось вслед и не соглашалось на расставанье. На газоне возле Дома печати находил Вагин шампиньоны, покрытые дорожной пылью и обессиленные бессмысленными скитаниями. Вагин уверял, что шампиньоны ударяют в голову, если съесть их много и сырыми. Но более известен был Вагин своими кальсонами с иероглифами на икрах. Сросшись с телом, как художественная форма с содержанием, они никогда не подвергались стирке. Снимались брюки – это когда случалось Вагину напиться, обычно к середине рабочего дня, – снимались и запасливо прятались меж рукописями на столе. Оставшись в кальсонах с немеркнущими китайскими знаками, Вагин ложился на красную редакционную дорожку с зеленой, президиумного цвета, каймой, а очнувшись, надевал сохраненные штаны и шел в райком партии. Вагин жил с девяностолетней тетушкой, обещавшей богатое наследство, но, как легко догадаться, пережившей впоследствии племянника. Квартирка была маленькая, тетушка строга, и Вагин томился смутными эротическими мечтами, не смея приступить к решительным действиям. Задыхаясь от волнения, он рассказывал Сергею:

– Представляешь, Серега, огромный зал. Стены в зеркалах. Вдоль стен на стульях сидят совершенно голые мулаточки. Все словно облитые шоколадом, сидят, голые. Смотрят на меня. Я стою в центре зала.

– Ну, – ждал Довлатов продолжения.

– Всё, – ликовал Вагин, – больше ничего! Смотрят на белого мужчину и завидуют!

Игорь Гаспль был похож на сношенный туфель. Маленький и с огромным, сбитым на бок, стоптанным носом. Он, как уже рассказывалось, на всех доносил. Представители КГБ интимным шепотом умоляли Вагина, секретаря партийной организации, остановить добровольческую деятельность Гаспля. Но Вагин был не властен над порывами Гаспля и, более того, сам разделил бы его заботы, если бы не страсть к шампиньонам и не голые мулаточки, ждавшие его по стенам огромного зала.

Сергей любил повторять:

– Наша редакция гасплевидная по форме и вагинальная по содержанию.

В одном из писем Сергея сказано: «Трусливого, угодливого, мерзкого спектакля, который усердно разыграла наша холуйская редколлегия, я никогда не забуду и не прощу. Нужно время».

Сейчас трудно поверить, что именно наша компанейская, пьющая редколлегия разыграет «угодливый» спектакль, лишивший Сергея возможности издать в Таллине книгу. Все – от Туронка до Гаспля, от Вагина до Кармеллы Эклери – были персонажами опереточными – с лирическими интермеццо, эксцентричными гэгами, куплетами на злобу дня, – этот жанр не мог довести до полной гибели всерьез. Комично звучала и тема собрания: на нем должны были клеймить подпольную «Зону», которую Сергей Довлатов совершенно открыто и давно отнес на отзыв в Союз писателей.

Мой отец, узнав, что Сергея вызывают на редколлегию, позвонил главному редактору газеты Туронку и стал убеждать его в необходимости провести обсуждение в Союзе писателей; ему казалось, литераторы выступят в защиту Довлатова. Туронок, обычно почтительный, почти искательный в разговорах с отцом, отказал холодно и категорично. Тогда отец попытался получить разрешение присутствовать на редколлегии, чтобы там прозвучало мнение, сложившееся о рукописи в профессиональной среде.

Разумеется, никого, кто не был согласен с режиссерской концепцией, на собрание не допустили. Кроме членов редколлегии был лишь один посторонний – редакционный художник Маклаков – заикающийся, шепелявый, твердо произносящий только мягкий знак, он рвался прокричать проклятья Сергею, не имея ни малейших причин не то что для ненависти – для минимального неудовольствия. Это была песня джунглей, порыв родословной. Клыки, когти, копыта…

…В день смерти Сергея Довлатова в редакции был выходной, работала только дежурная бригада. Мы с Михаилом Рогинским, ближайшим приятелем Довлатова, в дальнейшем – персонажем многих его произведений, приехали в Дом печати и стали настаивать на том, чтобы некролог поставили в номер. Требовалось разрешение главного редактора. Уже не было в живых Генриха Францевича Туронка да и многих членов редколлегии. Новый главный был большой либерал: в моменты, когда нужно было принимать ответственные решения, он на всякий случай уезжал на дачу и зарывался в сорняки.

Я села писать некролог, Рогинский пошел договариваться с типографией, а поехать к редактору за разрешением вызвался все тот же Маклаков.

– Прорвусь на дачу! – кричал он, шепелявя и заикаясь, и казалось ему, что обматывает он тельняшку пулеметными лентами. – Чую звериным нутром, быть Сереге в славе!

Некролог был опубликован; заведующая отделом литературы и искусства Кармелла Эклери кусала в ярости ногти и сплевывала их, как семечки, на красную редакционную дорожку.

– Я заведую отделом, – визжала она, – а какие-то шавки взялись заваривать кашу!

Остальные пошли накрывать столы, поминать Сергея и рассказывать друг другу, как они его любили и поддерживали.

«Нужно время», – писал Сергей Довлатов.

Наша редакция располагалась на шестом этаже Дома печати. Время от времени, но не реже, чем раз в году, какая-нибудь возлюбленная Шаблинского взбиралась на подоконник в отделе партийной жизни (его окна выходили на магистраль) и грозилась кинуться вниз, если Шаблинский на ней не женится, как обещал.

Стоило мне поступить на работу в редакцию, как Шаблинский пригласил меня в «Таллин-бар», куда могли проникнуть лишь избранные: там царил полумрак, на столиках стояли свечи, подавали соленый миндаль и сладкий липкий коктейль – мучительную смесь шампанского с ликером «Vana Tallinn».

Сергей меня наставлял:

– Лиля, входной билет в бар стоит рубль пятьдесят. Будьте бдительны: если Шаблинский при входе возьмет у вас деньги за билет, идите смело, пейте, сколько войдет, ешьте миндаль и слушайте рассуждения нашего золотого пера о том, как он шестнадцать раз переписывал очерк о директоре завода «Вольта», добиваясь совершенства. Там был маленький шедевр: «Директор ехал в раннем троллейбусе. Он был счастлив: новую квартиру ему дали на окраине. Теперь у него были лишние сорок минут, чтобы спокойно продумать весь план дня. В голове невольно всплывали полюбившиеся строки резолюции недавнего, в скобках – апрельского – пленума ЦК…» И так далее. Но если, Лиля, Шаблинский протянет на входе швейцару три рубля и заплатит за вас – это приговор. Вы автоматически станете претенденткой на подоконник отдела партжизни. Варианты исключены. Рубль пятьдесят – не шутка. Но самое ужасное, самое безнадежное, Лиля, если эти три рубля Шаблинский заставит заплатить вас. Тогда уж все, конец. Тогда и очерк, и шестнадцать вариантов, и апрельский пленум, и подоконник, и я ничем не смогу вам помочь!

«Советскую Эстонию» и всех ее персонажей, даже тех, что не пришлись к литературному двору, Сергей всегда помнил и передавал им приветы. По-моему, даже веселел.

«Милая Лиля! Известия от Вас на фоне мрачной жизни так неожиданны в своей чудной дурашливости…

Шуре М. скажите от имени Неизвестного, что она старая б…дь в полном исчерпывающем значении слова».

Шура М. кричала на собрании: «Что это Довлатов все время повторяет – скульптор неизвестный, скульптор неизвестный! Нельзя что ли наконец узнать его фамилию?!

«Инессе передайте, что идеи марксизма подорваны как раз ею. Добавьте, что она тоже старая б…дь».

Инесса заведовала отделом, в котором служил Довлатов. Там же работала несчастная, одинокая и глубоко пьющая Лариса, снимавшая с сыном комнатку в запущенной коммуналке. Инесса говорила: «Хорошо тебе, Лариса, не нужно думать ни о ремонте, ни о мебели, а мне, вообрази, опять придется обновлять кафель в городской квартире и в финской бане на даче!»

«Передайте Гасплю, что он некрасивый…»

Сергею нравилось все, что имело отношение к игре в слова: буриме, стихи на случай, удачная реплика…

Однажды ранней весной Сергей пришел в редакцию обритый наголо. Мы минут десять поговорили в коридоре и стали расходиться по своим отделам.

– Подождите, Лиля, почему вы ни слова не сказали о моей прическе?!

– А надо было?

– Все как-то реагировали: «Довлатов провел ночь в вытрезвителе», «Довлатова арестовали, но потом выпустили», «Выпустить-то выпустили, но следствие идет. Взяли подписку о невыезде». А Вы что?

– А я заметила, что вы всю зиму ходили без шарфа, но постеснялась вам его подарить… Теперь, получается, встал вопрос и о шапке…

– Понятно! Хотел пошутить, напросился на жалость. Пойду к себе. Ваш многострадальный Довлатов.

Я была уверена, что мимолетный разговор улетучился и забылся. Но под одним из писем стоит подпись: «Ваш многострадальный Довлатов». И опять Довлатов приглашает в гости; в письме есть такие строки:

«Лиля! Я хоть и большой шутник, но душа у меня сугубо поэтическая. Любой дружелюбный жест волнует меня чрезвычайно. Этим я, как правило, и ограничиваюсь».

Только поэт по самой природе творческого дара может не заметить пожертвованной ему жизни, но никогда не забудет графики случайного жеста промелькнувшего человека, почему-то царапнувшего глазной хрусталик.

К нам в редакцию приходили радиожурналисты и приносили свои заметки. Как уверяла заведующая отделом информации, в котором служил Сергей, Инна Гати: и им хочется, чтобы после них что-нибудь осталось!

Как-то Сергею предложил свою зарисовку с выставки собак Саша Харченко, ушедший в радиожурналистику из пограничных войск, а теперь мечтавший бросить микрофон и взяться за перо. Ему хотелось учиться ремеслу у Сергея Довлатова. Заметка называлась: «Хорошо, когда твой друг – собака!» Харченко преданно смотрел на Довлатова. Изнемогая от отвращения, Сергей попросил заголовок заменить. Харченко взялся сделать это, не выходя из редакции.

– Разве я не понимаю, Серега, – соглашался он. – Что мой друг – сука, что ли? или свинья?!

Через два часа было готово новое название: «Хорошо, когда собака – твой друг!»

Скрутив сам себя смирительной рубашкой, Сергей велел Харченко не торопиться, обдумать заголовок спокойно и прийти дня через два.

Через два дня просветленный Харченко поблагодарил Сергея за наставления, утер лоб и положил на стол переработанную заметку с новым заголовком: «Каждому – по медали!»

В «Советской Эстонии» умели широко и обильно отмечать красные дни календаря. Несколько сотрудников редакции (соблюдалась продуманная очередность) подавали к празднику на имя главного редактора, Генриха Францевича Туронка, слезные прошения о материальной помощи. Прошения надрывали душу картинами прозябания за чертой бедности в связи с поголовной смертью ближайших родственников и необходимостью их похорон, а также личными страданиями на почве сахарного диабета, левостороннего паралича и дебюта шизофрении просителя. Генрих Францевич, оказывающий помощь из стратегического резерва редакции, следил, чтобы диагнозы и беды не повторялись, а родственники упокаивались не ближе Владивостока (плюс суточные); пособия складывались в весьма приличную сумму для торжества. Стол накрывали роскошный; пользовались поводом и непременно присылали гостинцы директор овощной базы, преследуемый фельетонами Репецкого, и труженик шашлычной Гаспарян, которому Рогинский устроил таллинскую прописку. Еды хватало на несколько дней, кто-то отлучался на ночевку домой, а кто-то сообщал семье, что вынужден по заданию редакции срочно отбыть в Хаапсалуский район – посмотреть, не полегли ли там от засухи хлеба.

Вечно недовольны были только Рогинский и секретарь партийной организации Стас Вагин. Они уверяли, что водки всегда не хватает и едят они практически всухомятку.

Приблизилась очередная светлая дата. Проведать свой печатный орган должны были партийные руководители республики. После некоторых колебаний Генрих Францевич Туронок поручил организовать застолье Рогинскому и Вагину. Вагину при этом было приказано навсегда забыть иероглифы и присматривать за Рогинским – «нашим беспартийным товарищем».

На все деньги Вагин и Рогинский купили водки. Ночью продали ее по двойной цене в каких-то совершенно темных уголках города, где не было ни круглосуточных магазинов, ни забегаловок. Утром на все деньги опять купили водки и опять перепродали ее ночью. На третий день уже не с сивушным, а ацетоновым похмельем явились в редакцию. Водкой можно было теперь залить весь Дом печати, весь Центральный комитет партии, но не было ни закуски, ни денег на нее.

Обезумевший от ужаса главный редактор дал Рогинскому служебную машину и свою личную заначку. Рогинский помчался на центральный рынок и купил-таки там за бесценок бочку квашеной капусты – вместе с самим бочонком. На рынке стенки бочонка казались хорошо и цепко пригнанными, но в редакции обман раскрылся: доски расслабились и стали пьяненько расходиться в разные стороны, еле-еле держась за руки. Редактор покачал головой и потянул кусок капусты, выглядывающий из щели, тот стал упираться и ворочаться внутри, не вылезая. Редактор наклонился и отгрыз кусок на пробу. Капуста чуть пованивала, но хрустела на зубах. Вагин, не жалея брюк, волок уже из рабочей столовой Дома печати огромную бадью с вареной картошкой, оставшейся от смены; картошка была черная и влажная.

– Любой вам скажет, – орал Рогинский, – что это лучшая закусь!

– Гриб да огурец, – подтверждал Вагин, – сами знаете – не жилец!

Столы накрыли, жизнь налаживалась. Партийное руководство республики с приязнью поглядывало на практиканток отдела сельского хозяйства. Только Рогинский всплескивал руками:

– Мы бы со Стасом еще раз успели раскрутиться, да, видно, бедному жениться – ночь коротка!

– Вот, Лиля, вы спрашивали, как это – совершенно nonfiction? Совершенно! – подытожил Сергей Довлатов.

Сергей очень внимательно и, как казалось, благодарно выслушивал замечания, касавшиеся его прозы. Ругал себя за торопливость, которая, как он говорил в письмах, все губит.

Но если речь заходила о его шуточных стихах и куплетах, становился обидчив. Может быть, потому, что никак не считал это своим главным делом, а во всем второстепенном, борясь с хаосом своей жизни, он был необыкновенно педантичен, строг и собран, требуя от себя и быстроты, и четкости. Обвинение в негодной рифме или, не дай Бог, ошибке, нарушало регулярность его литературного быта, что было для него невыносимо.

Из Пушкинских Гор Сергей Довлатов написал мне среди прочего:

«…Сафонову привет. Пишет и хорошо. Хуже, если б воровал.

Я тоже написал стихи, которыми здесь и прославился.

Нечто вроде заклинания для местных купальщиков:

Стихи актуальные».

В ответе я указала Сергею на то, что «говно» пишется через «о», а не так, как слышится.

Сергея раздражил этот грамматический подвох.

В очередном письме он не без ехидства цитирует «Песню Рулевого»:

И спрашивает:

«Как Вы думаете, тартуская студентка, что это может означать? Нельзя ли поинтересоваться у Минералова (тартуский структуралист и сочинитель, наш общий знакомый. – Е.С.). Этот человек с загадочной фамилией мне небезразличен, особенно в части грамматики».

В другом письме:

«С удивлением констатирую: Ваш земляк с гоголевской фамилией Минералов дельно написал в «Литгазете»…

…Мне рассказывали, что пьяный Твардовский вечно орал: ««Ну что за мерзкая фамилия – Смоктуновский, а Гамлета сыграл лучше меня!..»»

Спустя много лет я прочла у Сергея рассуждения о том, что грамматические ошибки гения наделены неким высшим смыслом. Вот Гоголь писал «щикатурка» вместо «штукатурка» и не захотел исправлять, когда ему указали на ошибку.

Но в минуту горьких сомнений Сергей все-таки вернул «говну» его грамматический статус.