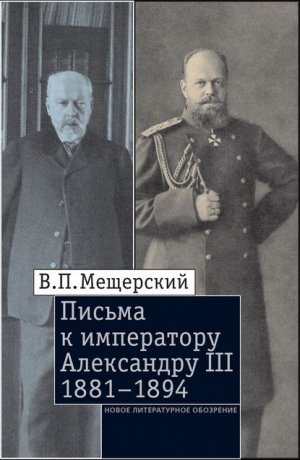

Александр III с семьей в Крыму. Ливадия. Май, 1893

От составителя

Издательство «Новое литературное обозрение выпустило уже две книги писем В. П. Мещерского к великому князю Александру Александровичу[1]. Настоящее издание писем В. П. Мещерского к Александру III, содержащее письма за 1881–1894 гг., завершает эту публикацию. В это время Мещерский почти не выезжал из Петербурга, и основное содержание его посланий к императору сводится к оценке внутри- и внешнеполитических событий, пересказу последних слухов и рассуждениям о различных назначениях. Рассказы о собственных переживаниях, часто встречавшиеся в его более ранних письмах, здесь отсутствуют, и о своих делах (издании газеты, постановке пьес) он упоминает не часто.

Письма Мещерского сохранились в фонде Александра III в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ. Ф. 677. Д. 105–117, 895–897) и представляют собой наиболее крупную подборку эпистолярного наследия князя.

Общая характеристика В. П. Мещерского и его отношений с великим князем, а затем императором Александром III была дана в предисловии к первому из томов цикла. Ниже только кратко излагаются эдиционные принципы, принятые в настоящем издании.

Публикуемые в этом томе материалы представлены в архиве в виде беловых автографов и распадаются на две части. Помимо обычных писем представлены так называемые «отрывки из дневников», составлявшиеся специально для императора и по форме похожие на дневниковые записи. Главное их отличие от писем – отсутствие обращения (об императоре пишется в третьем лице) и объединение записей за несколько дней в блоки.

Впервые идея о еженедельных посланиях такого рода возникла в 1871 г., когда князь обратился к Александру Александровичу с предложением: «…к концу каждой недели в субботу представлять Вам краткие мемории того, что за неделю истекшую было высказано в газетах, в журналах, слышно в общественных толках, чтобы облегчить Ваш труд следить за движениями современной жизни у нас в России»[2]. Однако реализовать эту идею Мещерскому удалось только спустя 13 лет. Рукописный дневник князя Мещерского лишь изредка тематически совпадал с печатным Дневником его газеты «Гражданин», служа как бы его дополнением. Но и в этих случаях текст газеты не дублировался. В рукописи, предназначенной только для глаз императора, князь мог себе позволить многое из того, что по цензурным или иным соображениям никогда не смогло бы войти в опубликованный дневник. В большинстве же случаев рукописный дневник посвящался тем вопросам, поднять которые в печати было просто невозможно.

Первые рукописные «отрывки из дневника» В. П. Мещерского, относящиеся к 1884 и 1885 гг., представляют собой нераздельные блоки с пронумерованными страницами и снабжены содержаниями, составленными самим князем (страницы содержания и вводного письма Мещерским не нумеровались). Для более позднего периода блоки эти сохранились не полностью, содержание, как и сквозная нумерация страниц, в них часто отсутствует. В то же время в архивных делах присутствуют разрозненные записи дневникового типа. В ряде случаев при архивации к ним был составлен перечень, включающий в себя записи, хронологически отстоящие друг от друга (д. 105 л. 1 а, 162, д. 116 л. 1). О позднем появлении этих перечней говорит и несовпадение названий разделов в содержании и написанных рукой Мещерского непосредственно в тексте (д. 116): «О студентах и денежных мерах» в содержании (л. 1) и «О студентах и Деляновских мерах» в тексте (л. 39); «В печати о Посьете» в содержании и «О печати и Посьете» в тексте (л. 59).

Ранние Дневники пронумерованы, причем некоторые из них имеют двойную нумерацию: чернилами и красным карандашом. Однако она не совпадает ни с хронологическим порядком написания дневников, ни с нахождением их в архивном фонде. Сохранившиеся надписи на архивных папках позволяют заключить, что эти перечни и нумерация возникли при первоначальном формировании фонда Мещерского из его бумаг, находившихся в Гатчинском дворце. Поэтому присутствующая в делах нумерация нами снята.

Дневники публикуются в хронологическом порядке, принятом нами при публикации писем и записок князя, адресованных Александру III. Время написания большинства Дневников легко устанавливается по указанному автором числу и дню недели, датировка оговаривается только в спорных случаях. Мещерский писал Дневники на сложенных вдвое листах, не вкладывая листы один в другой. Новая запись могла продолжаться непосредственно вслед за предыдущей либо начинаться с нового листа. Дневники писались на плотных листах, для сопроводительных писем Мещерский использовал более тонкую бумагу. Лишь в исключительных случаях она использовалась и для Дневников. При восстановлении хронологической последовательности учитывалась нумерация страниц Мещерским, тип используемой бумаги, размер и способ сложения листов отдельных блоков.

Все вырезки наклеены Мещерским на листы рукописного Дневника, один или два столбца на лист, соседствуют с рукописным текстом и служат его продолжением. Они воспроизводятся в тексте более мелким шрифтом независимо от их авторства. В некоторых случаях Мещерский упоминает о приложенных к Дневникам номерах газет, однако они в делах не сохранились.

Письма и отрывки из дневников князя печатаются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией, но с сохранением стилистических и языковых особенностей автора. В частности, оставлено своеобразное написание слов, например «вкарабкиваться», «иллюзионорною», и рассогласование падежей (например, «железный канцлер, уверенный в себя и в свою Германию»). Явные грамматические ошибки и описки автора (двойное написание слов и слогов, пропуск букв), не имеющие смыслового значения, исправлены. Написание прописных букв приведено в соответствие с современными требованиями. Пропущенные и добавленные составителем слова и части слов помещены в квадратных скобках. Также в квадратных скобках указаны инициалы и раскрыты сокращенные автором имена, отчества и фамилии упоминаемых в документах лиц. Все даты, как в тексте, так и в примечаниях, приведены по старому стилю.

1881

[30–31 августа[3] ]

С самой минуты, когда 30 августа[4] увидел Вас под ярким солнцем залитым лучами любви к Вам и радости тысячей о свидании с Вами, непреодолимое чувство влечет к беседе с Вами до того сильно, что разум соображений не может победить разума сердца, и дерзновение становится в душе как бы обязанностью.

Куда бы не пошел, с кем бы не заговорил, несомненно одно: везде и все в настоящее время в России в живой зависимости от вопроса: будет или не будет венчание и помазание Вашего Величества на царство[5]. Всякое дыхание жизни в России в общении с этим вопросом: «Кто решится настаивать, кто решится советовать Царю теперь венчаться, кто приймет на себя ответственность за последствия такого совета», – так говорят иные.

Таким словам, носящим характер предосторожности, жизнь противопоставляет другие слова: надо, надо как можно скорее дать России зрелище миропомазания и венчания на царство своего Царя, ибо всякое медление в этом священном событии производит в иных смущение, в других ощущение, что свыше нет признавания великой и чудотворной силы Таинства Церкви, в третьих сознание, что сверху нет уверенности в порядке и доверия к народу, и во всех вследствие этого какое-то тяжелое неведение, сомнение, тревожное состояние опасения и смущения…

Кто может взяться за решение вопроса: в котором из сих мнений правда? Никто! Кто может советовать? Никто!

Бог один пошлет Вам на душу, Государь, наитие Своего Разума для решения сего вопроса.

Но прежде чем возглаголет Господь, тот, кто верует в Него и любит Вас, Государь, может, а порою и должен дерзать доводить до Вашего сведения мысли во благо и во славу Ваши, по мере человеческого разумения.

Толков не оберешься. Одни говорят: в Москву поехать надо, но на выставку, а не для коронации; другие говорят: хорошо ли посетить выставку, а отложить важнейшее в той же Москве – коронацию. Привожу эти два толка, как крайности, между которыми много других толков, и можно ли всеми руководствоваться.

Но посреди этих громко, а иногда легкомысленно высказываемых ежедневно людских суждений есть смиренные голоса глубоко верующих в Бога и глубоко Вас любящих людей, которые похожи на шепот молитвы в шуме и громе толпы. К нему нельзя не прислушиваться, ибо там чуется искренность и слышится чистота. Об этом-то вдохновенном верою в Бога и любовью к Вам шепоте я и дерзаю писать к Вам, Государь! Что может, говорят одинокие благочестивые люди, отдалять венчание на царство? Опасения, вызванные непобежденною еще крамолою?

Но, отвечают они, эти самые опасения как проявление неуверенности в порядке и безопасности, не суть ли одна из причин, одна из стихийных сил, поддерживающие дерзкое и преступное дыхание крамолы? Крамола есть мерзость, духовно однако связанная с испорченным обществом: всякое впечатление в этом порченом обществе отражается впечатлением в крамоле. В обществе неуверенность, крамола ободряется, общество ободряется, крамола падает духом, общество испытывает благотворное действие силы и неустрашимости Власти, крамола начинает отпадать от общества и гнить. В России это особенно несомненно. Крамола может при известных условиях дойти до поразительных размеров силы и при других условиях поразить своею ничтожностью, быстротою своего исчезновения, ибо вся ее сила, вся ее уродливая жизнь в полной зависимости от того волшебного, только в России существующего начала Власти, которое в ней, то есть в России, все творит и все решает. Власть видимо сильна, вся Россия оживает вдруг, и крамола от этого оживления России убивается, Власть слабеет, Россия вдруг замирает, и крамола от замирания России получает жизнь.

Не должно отрывать глаза от ужасов пережитого. В них страшно убедительная сила урока. Как только Власть стала считаться с обществом в смысле признавания за ним права требовать для мнимого блага России ослабления этой Власти, Власть явилась неуверенною в Себе и за Себя, и с ужасающею силою немедленно из общества, почуявшего ослабление Власти, стала зарождаться и развиваться крамола. И затем, чем лихорадочнее, чем бессвязнее с общим состоянием и течением дел распущенности становились меры борьбы с крамолою, меры, прежде всего проявлявшие сознание себя в опасности, сознание неуверенности в порядке и в праве оный требовать, и казни над одними сливались с заигрыванием с другими во имя популярности, и общество все более и более расшатывалось от зрелища нетвердой Власти, тем дерзновеннее и безумнее становилась крамола.

Уже одно то, что ее признали силою равною в борьбе с тысячелетнею Россиею, с вековою Монархическою Властью, дало крамоле адскую дерзость. И обожаемый наш Государь, Ваш Родитель, видимо падая под ударами злодеев, до бесконечности безумных, невидимо, увы, пал жертвою тех людей, которые, не понимая: что такое Россия, что такое Русский Царь для нее и в ней, что такое Русская Церковь, легкомысленно до преступности дерзали советовать Ему, Русскому Государю, не только потому чтó Он совершил, но и потому что Он был Царем, имевшему силы победить не то что крамолу, но мир весь, дерзали советовать, говорю я, для спасения Власти, ослаблять ее, для спасения России, заставлять ее думать, что у Русского Царя может оспаривать власть [А. И.] Желябов…

Что такое коронация? Для европейских государей это обряд, служащий торжественным дополнением или украшением вступления на престол; это так сказать более или менее пышная церемония. Совсем другой смысл и иное значение имеет коронация в России, для русского народа. Венчание на Царство и соединенное с ним миропомазание есть первое действие вступающего на престол Русского Царя. Это не дополнение, а осуществление самого воцарения, осуществление титула нераздельного от титула Царя – Помазанника Божия, оправдание слов: Божиею милостью в царском титуле, ибо милость Божия является посредством венчания и посредством миропомазания.

Отсюда понятно важное духовное значение для народа венчания на царство: перед лицом его Царь идет в Церковь испрашивать благодать Божию на царствование и в Церкви получает чудотворною силою миропомазания освящение самодержавной и неограниченной власти. Эту власть Русский Царь преемлет по верованию своего народа только от Бога; следовательно, пока видимого знака для народа нет того, что Бог освящает власть Царя посредством таинства, значение в народе Царской Власти невольно, так сказать чуянием, умаляется. Кроме того важно значение для народа коронации и тем, что свидетельствует о вере Царя, о признании себя без благодати Божией и без Его силы не в силах царствовать.

Европейские владыки могут медлить, могут даже пренебрегать коронованием. Они царствуют по договорам или вследствие переворотов. Но замедление для Русского Государя венчаться на царство является в глазах верующих русских людей как бы свидетельством того, что Царь не ставит выше всего и прежде всего торжественное обращение к Богу для испрашивания у Него силы, благодати и милости. Значит всякое медление в совершении таинства вносит сверху в жизнь и в душу верующего человека чисто религиозное смущение относительно своего Государя. Обычай последних царствований, соединив с коронациею ряд праздников, ввел медление этим событием целым траурным годом, хотя уже и это не совсем правильно, ибо увеселения не суть неотъемлемая принадлежность венчания на царство, тогда как венчание на царство есть неотъемлемая принадлежность вступления на Русский Царский Престол.

Но затем есть и другое значение у нас венчания на царство, в настоящее время особенно важное. Оно есть торжественное, всенародное, перед Богом и людьми, перед Россиею и целым миром исповедыванье самодержавной и неограниченной власти Русского Царя-Помазанника, и утверждение оной благодатными таинствами Церкви.

С этой точки зрения медление венчанием на царство в нынешнее время сопровождается важными для Власти неудобствами. С одной стороны, является как бы ежедневный повод ссылаться на факт медления коронациею как на доказательство, что нет уверенности в безопасности для Власти и порядка, что страшно влияет на волнение умов и на усиление смутного беспокойства; с другой стороны через одних умышленно, через других по легкомыслию входит в общество толк о том, что из опасения крамолы и в виду неуверенности в порядке ближайшие советники Царя, будто бы не отвечая за Его безопасность у Престола Божия во храме и в столице России, советуют медлить торжественным подтверждением Самодержавия Русского Государя, то есть первым действием нового царствования, первым и для всего народа важнейшим. Таким образом, тот злополучный факт, что с крамолою считается на Руси Власть Самодержавного Царя, столь роковым образом повлиявший на усиление крамолы и ослабление Власти в минувшее царствование, зарождается в толках, вызываемых медлением коронациею в обществе, при начале нового царствования.

Между тем именно это священное торжество для русского Царя и для его народа является в настоящее время безотлагательно нужным, как единственное средство положить конец беспокойству и сомнениям в обществе, и во всем блеске великого дня освятить для народа Своего Самодержавие Русского Государя.

Наконец в благоговейном шепоте благочестивых людей о сем священном предмете слышатся и такие мысли. Есть два способа обставить святое торжество. Один – по обычаю, и даже более против обычая, в обстановке особенной пышности и великолепия, дабы все умы испытали впечатление блеска и торжественности явления Самодержавного Царя своему народу в день венчания на царство!

Другой способ может сильнее еще первого повлиять благотворно на умы. У многих на душе мысль, что даже торжество венчания на царство не может изгладить в сердце Царевом воспоминания событий, в печали коих Он вступил на родительский престол. Под впечатлением этой мысли слагается в душе другая мысль: какую глубокую силу имели бы для России и во благо Власти такие слова в торжественном обращении Царя к народу, в которых Государь, объявляя о Своем намерении венчаться на царство и испросить у Бога благодать Помазания для царствования во благо и в славу России, не сомневается ни единой минуты в том, что его верноподданные поймут и разделят с Ним те чувства, которые при воспоминании о горе, испытанном Им и Россиею, не дозволяют Ему с священным торжеством соединять обычные увеселения.

Вот что я слышу в речах людей, честно Вас, Государь, любящих.

От себя да будет мне дозволено прибавить одно воспоминание. В годах моей молодости запечатлелись на всю жизнь в памяти сердца воспоминания из рассказов, со слов самого покойного Государя, о чудотворном действии на Него венчания на царство и миропомазания. Все сомнения и беспокойства исчезли: на душе стало светло, ясно и спокойно; смирение вошло в его душу: ощущение Божьей помощи стало ему несомненным; вера в Промысл Его стала несокрушима. Я сам лично об этом чудотворном действии коронования и миропомазания на покойного Государя слышал от Вел. Кн. Марии Николаевны.

О, да, ни на секунду не сомневаюсь в том, что Вас, Государь, ожидает при венчании на царство великое чудо явления над Вами Божией благодати. Вы войдете в храм удрученным, Вы выйдете из него светлым, сильным и непобедимым. Бог воскреснет для нас над Вами, и враги Его и враги Ваши расточатся.

30–31 августа, С.-ПетербургНе подписываю, Государь, ибо Вы знаете по почерку, кто Вам пишет.

1882

[12 января]

Окончив вполне труд мой вчера, с чувством, не нуждающимся в определении, осмеливаюсь преподнесть Вашему Величеству издание царствования Вашего дорогого всем нам Родителя в картинах[6].

Издание это сделано с целью распространить в народе в картинах, по возможности благолепных, верные образы о минувшем царствовании, дабы из рода в род семьи в народе могли беречь и передавать подробности об этом царствовании не в виде фантастически и уродливо сделанных изображений, а по картинам, близким к правде.

Это первый опыт такого издания. Да поможет мне Бог. Я начал оное с известного количества экземпляров в более или менее роскошном виде для лиц высших сословий и вслед за тем предполагал бы приступить к изданию, по цене доступному для народа. Текст написан именно для народа.

С благоговением дерзаю преподнести сие издание Вам, Государь, в смиренной надежде, что снисходительные к его недостаткам, Вы изволите поверить, что я употребил все усилия и старания к тому, чтобы недостатков было как можно менее.

О, Государь, из всех мук нынешнего времени самая тяжелая, самая адски мучительная для меня: с душою, ежесекундно рвущеюся к Вам, никогда не сметь даже помышлять о сей великой отраде.

Да хранит, Ваше Величество, Вас Бог!

С благоговением приношу перед лицом Вашим сквозь пространства всегда присущим, всегда осеняемом молитвами и желаниями блага, уверение в беспредельной преданности

12 янв[аря] 1882 года

Манежная, 2 СПбург

12 октября 1882 годаВесьма секретно

Прежде чем дерзать просить Ваше Величество удостоить прочтения приложенную к сему записку, да будет мне дозволено предпослать ей следующие строки. Так как дело, о котором идет речь в записке, связано с моим именем и с именем моего издания[7], и осуществление его отчасти может зависеть от степени доверия Вашего, Государь, к моей личности, то если Ваше Величество можете допустить, чтобы я, именно я, с душою, пережившею давно былое, с душою, пережившею 1-е марта[8] и живущею теперь, мог даже невольно, необдуманно, обратиться к Вам, Государь, с чем-либо, где личный интерес набрасывал бы тень на святость задуманного дела, тогда предайте, Государь, уничтожению все здесь писанное. Если же, напротив, Бог дозволит, чтобы Вы уверовали, что теперь, после пережитого, могут быть люди, им перерожденные и живущие только в Вашем трудном и обремененном святыми заботами духовном мире, тогда удостойте прочитать нижеизложенное, по твердому моему убеждению, достойное Вашего, Государь, внимания.

Впрочем, как Вы изволите усмотреть из прилагаемой записки, одна из главных причин проектируемого начинания заключается в сознании для себя долгом не доверять своим силам и своей личности в нынешнее время и в таком важном и священном деле, как отстаиванье интересов порядка и власти пером и печатью. Вследствие этого сознания я делаю попытку устранить от моего издания с одной стороны личные интересы, а с другой все недостатки и слабые стороны, происходившие от единоличного заведыванья охранительным органом печати, тем более нужную, что «Гражданин» есть в Петербурге единственный орган самостоятельно преданный порядку безусловно. Имеется в виду из этого журнала сделать орган кружка авторитетных и опытных людей, безусловно надежных[9][10], коему как постоянному руководительному совету я принимаю на себя обязанность подчиняться. Одновременно имеется в виду привлечь наибольшее количество талантливых писателей и сделать из «Гражданина» издание с одной стороны выдающееся по живому интересу, богатому содержанию, привлекательным сторонам (сильные статьи, романы, критика, картины), а с другой стороны общедоступное по цене, с шансами на успех между средними образованными сословиями, которое могло бы незаметно и постепенно вырывать читателей у других изданий с сомнительным направлением и служить орудием пропаганды порядка и порядочности против пропаганды и печати беспорядка.

Для осуществления этой безусловно нужной теперь цели потребна на первые два года денежная помощь, ибо надо уплачивать большие гонорары писателям и художникам и держать издание в невысокой подписной цене. Частные поддержки неудобны именно для консервативного органа, ибо, ставя оное в зависимость от капризов жертвователей, могут вредить цельности, твердости и строгости направления. Предпочтителен путь прямой и честный временной поддержки от правительства, но безусловно и строжайше тайный, дабы ни малейшим намеком не могло быть правительство скомпрометировано в арене борьбы печати с печатью. Как достичь этой тайны и блюсти ее, во избежание печальной участи «Берега»[11], изложено в записке.

Затем во избежание малейших сомнений на счет употребления с пользою просимой поддержки, то лицо, которое выдаст мне сумму, положим, министр внутренних дел, получает от меня же отчет в расходах по ней; а редакционный совет контролирует содержание издания и мое перо, и таким образом двойная отчетность, денежная и духовная, являются порукой того, что помощь правительства не компрометируется. А польза для интересов консерватизма может быть огромная. Устроится наконец что-нибудь цельное и прочное за порядок!

Засим остается прибавить, что я говорил об вопросе о денежной помощи только с одним министром внутрен[них] дел[12]. Как сказано в записке: жаль, ужасно жаль не воспользоваться нынешнею минутою – она не повторится – для дружного напора на печать беспорядка. А одинокие усилия, увы, бессильны.

С чувствами, не нуждающимися, Государь, в определении – остаюсь чем был и есмь

Вашего Величества

верноподданный К. В. Мещерский

12 октября 1882 года

Если последует одобрение на сии мысли, и Ваше Величество изволите переслать эту записку к гр. [Д. А.] Толстому, то об одном дерзал только просить: о подтверждении хранить тайну, ибо в ней залог успеха, а в разглашении вред интересам правительства.

Все говорят о вреде, и страшном вреде, который приносит либеральная или безнародная печать, все говорят о миллионах, потраченных на этот вред в печати в течение двадцати пяти лет, все говорят об опасностях, грозящих власти и России от разнузданности и враждебности к идее Самодержавия этой печати, все говорят о необходимости не только карать печать злонамеренную, но противодействовать посредством усиления печати благонамеренной, но, увы, доселе, с грустью приходится сознаться, печать беспорядка всесильна и богата, а печать порядка бессильна и убога.

Мысли, ниже излагаемые, суть опыт из области слов перейти к делу и устроить нечто осмысленное и цельное в виде издания такого, которое могло бы с одной стороны быть органом консервативных начал, а с другой привлечь к себе заманчивыми сторонами возможно большую читающую публику из той части общества, которую теперь завлекают и увлекают разные дешевые, но гнилые издания.

Еще в прошлом году я советовал графу [Н. П.] Игнатьеву сделать две попытки: одну – сельской газеты для крестьян, другую общедоступного журнала, с участием лучших писателей и с картинами и с статьями строго консервативного направления, в подражание распространенному в баснословных размерах 75 000 подписчиков журналу «Нива»[13], к стыду нашему в руках немецкого подданного. Мысль была такая: незаметно интересным чтением, хорошими рассказами, сильными и прочувствованными статьями, мало помалу производить пропаганду порядка и заставлять людей привыкать к звукам консервативной речи так же охотно, как теперь они привыкают к звукам речи либеральной.

Первая мысль о крестьянской газете осуществилась, хотя, к сожалению, далеко не так, как полюбилось бы такое издание народу, который в чтении любит рассказы о святых, о церковном, о царях, о военных подвигах, людях и событиях[14]. Вторая мысль замерла.

А между тем она важна и нужна, и именно теперь более чем когда-нибудь. Тогда, предоставленный самому себе, я решился прежде всего приступить к возобновлению «Гражданина» в виде опыта, дабы знать: 1) есть ли в обществе действительно реакция или склон к порядку, 2) есть ли кружок лиц, на который можно рассчитывать как на ядро для развития из него дальнейшего круга консервативных единомышленников и 3) могу ли я, то есть способен ли я повести дело, за которое берусь? Вопросы эти я очевидно поставлял для того, чтобы иметь данные для будущего, в виду осуществления мысли об общедоступном журнале, замершей в прошлом голу. Опыт дал с января по конец октября несомненно веские данные. Опыт был интересен. Во-первых, возобновлялось издание, вследствие его резко консервативного направления крайне непопулярное и многим ненавистное, во-вторых, возобновлялось издание без личных сил и средств. Произошло вот что. С 700 подписчиков в январе цифра дошла до 1500; ненависть и брань, пробудившиеся снова, доказали, что журнал с идеею Самодержавия в основе имеет силу и значение, ибо будь он без силы, не бранили бы! Но рядом с этим, сказалось, увы, и другое. Хотя, благодаря Бога, удалось издание улучшить, но вынужденное неимением средств одинокое ведение дела значительно повлияло в начале на успех издания. Явились такие недостатки и промахи в ведении дела, которые могли бы испортить все начинание, и единственный орган консерватизма в Петербурге уподобить булыжнику медведя в басне [И. А.] Крылова[15].

Но и тут Бог помог. К концу года ряд усилий и трудов привел к образованию известного кружка даровитых сотрудников. «Гражданин» как политическая газета стал на ноги, и если с одной стороны по мере его улучшения усиливается к нему ненависть противников, то с другой стороны зато ясно стало, что на известный процент образованного общества можно рассчитывать и что невзирая на многие мои недостатки и промахи я способен вести дело журнала, но при известных условиях.

Главное из этих условий было и есть обеспечение мне и журналу прочного руководительства, то есть постоянного состава или кружка авторитетных людей, которым я бы подчинял себя и свое падкое на промахи увлечения перо.

Но как это сделать?

Вот тогда с опытом уже 3/4 года в руках я вернулся, и счел себя в праве вернуться, к прошлогодней мысли об издании общеинтересного и общедоступного, но строго консервативного журнала с известною помощью от правительства.

Мысль эта не новая. В 1879 году она осуществилась в виде газеты «Берег»[16]. Но именно полное фиаско этого опыта дало точные указания на то, как опасно этою помощью правительства пользоваться неумело, и на то, что следует делать и чего надо избегать, чтобы помощь эта могла оказаться полезною и плодоносною. Опыт «Берега», получившего более ста тысяч рублей на год, неопровержимо доказал, что будь сделано все противоположное тому, что он сделал, и что с ним было сделано, получились бы и результаты противоположные, и вместо фиаско был бы успех.

Во-первых, основана была большая, дорогая, ежедневная новая газета. Это была огромная ошибка. Сразу потребовалась большая сумма, сразу потребовалась масса людей, сразу на газету накинулись и разорвали на клочки, сразу Цитович, никого и ничего не зная в Петербурге, очутился в самом фальшивом положении: с одной стороны роскошь обстановки, с другой полное одиночество, бессилие, безлюдие и в добавок недостаток подписчиков, ибо цена газеты дорогая: некому подписываться.

Во-вторых, выдававшие субсидию позаботились, кажется, особенно о том, чтобы все знали о субсидии; тайны не было никакой, сразу ее разгласили, и кончено: дело погибло.

И что всего хуже, компрометировали правительство во всех отношениях.

Пользуясь сим печальным, но поучительным опытом, я позволяю себе думать, что, делая противоположное, надо рассчитывать на успех.

Во-первых, помочь надо журналу уже старому, обстрелянному, занявшему свое место в жизни и печати. Про «Гражданин» и про меня сказали всю брань и ругань, которые имеются в русском языке. Нового не придумаешь. Тем не менее, он завоевал себе и место, и значение, и самые злые враги все-таки признали за ним одно: честность и самостоятельность убеждений. Это важное преимущество для издания: оно застраховано от последствий брани и ругани.

Во-вторых, помощь должна быть сравнительно не большая, дабы никого не могла своими последствиями поразить и давать повод толкам. Сколько крайне нужно для обеспечения журналу безбедности и средств иметь талантливых сотрудников, и больше ничего.

В-третьих, об этой помощи никто, кроме Вашего Величества и министра внутренних дел не должны были бы знать, что весьма не трудно было бы достигнуть, так как у министра есть суммы, назначаемые в секретное, ему лично известное распоряжение[17].

В-четвертых, на такую помощь от правительства следует смотреть как на временный скромный опыт, ни к чему не обязывающий и только нужный для того, чтобы дать изданию пережить первые 2, 3 года критического для всякого издания периода. Удался опыт, тем лучше; не удался, надо и можно прекратить помощь.

В-пятых, издание должно быть по возможности общедоступное по цене и по содержанию, а не исключительно политическое. Для этой цели я и предполагаю к «Гражданину» еженедельному прибавлять 12 книг с картинами, и все это пустить по прежней цене 9 руб. в год. Тогда публика заинтересуется, и тут же будет ее пропаганда.

В-шестых, нужен постоянный Совет редакции, то есть кружок лиц, которые своим постоянным руководительством могли бы обеспечивать изданию его стройность, оберегать оное от увлечений, крайностей и промахов моего пера и служить гарантиею за целесообразность и производительность испрашиваемой у правительства помощи.

Итак, помощь эта нужна: 1) для доставления возможности значительно улучшить издание и в то же время сделать оное по цене общедоступным, 2) для приобретения постоянного сотрудничества талантливых писателей и художников и 3) для облегчения такому в новом виде изданию возможности пережить два критические года.

По приблизительному расчислению поддержка эта нужна на два года в размере не свыше 3 тысяч рублей в месяц, или 36 000 р. в год. Если благодаря этой помощи временной преобразованный журнал получит успех, выигрыш для интересов порядка будет огромный, и в России (вряд ли в Петербурге) из читающего общества отвоюется у сомнительных изданий очень крупная часть читателей в пользу издания строго консервативного.

Если – что предвидеть трудно – успех будет недостаточен, то после 2х лет опыта помощь прекращается.

К этим соображениям следует прибавить:

1. Очень значительная часть читающей публики в России – растлевается и либерализируется и возбуждается против правительства совершенно против ее воли; публика эта накидывается на то чтение, которое подешевле, под рукою, и интереснее, равнодушная к тенденции политической; и что же? Это дешевое чтение подносит ей либеральная печать везде и во всех видах, консервативная печать в стороне, ее почти нет, и вот против воли публика испытывает действие противоправительственной пропаганды. Ясно, что точно таким же путем, невольным, должно стараться делать пропаганду порядка, предлагая публике дешевое и интересное чтение в хорошем духе.

2. Эта публика в России весьма легкомысленна, поверхностна и добродушна. Она не растлевается дурной печатью вглубь, она только окрашивается ее цветами и привыкает к известным либеральным звукам. Чьи краски и звуки сильнее, тот и воспитывает публику. Пока краски и звуки у вредной печати сильнее. Надо во что бы то ни стало попытаться пускать в публику сильные звуки и краски консервативные. Потом, когда все доселе еще поверхностное действие либерализма на публику перейдет глубже внутрь жизни, будет уже поздно делать попытки в пользу интересов порядка.

3. Также публика, кроме того, малодушна. На нее вследствие этого сильно влияет и то обстоятельство, что либеральная печать является везде в России во всеоружии и в блеске своего богатства, могущества и многолюдства, а консервативная печать, наоборот, прокрадывается так сказать в сумерках и в жалком виде своего убожества. Допускать, чтобы печать за порядок была жалка и смешна в своем убожестве, это большая политическая ошибка. Публику соблазняет и смущает эта разница в пользу печати либеральной, а для правительственных интересов вредно зрелище бессилия и убожества органов, стоящих за эти интересы. Наоборот, вид консервативного издания, обеспеченного материально и блистающего талантами своих сотрудников (наприм[ер], «Моск[овские] ведом[ости]» и «Русск[ий] вестн[ик]»[18] – но они одни во всей России) сейчас же произведет свое магическое действие и перетянет к себе много людей из малодушно обольщенных роскошью печати либеральной. Это неизбежное действие закона так сказать природы человеческой. Эти малодушные душою и инстинктами ближе к миру консервативному, но их тянет к либералам соблазн и смущение при виде убожества партии порядка.

Все эти соображения я представлял графу [Д. А.] Толстому на днях. Он признал многое верным и уважительным; он признал верною мысль о необходимости не только карать печать вредную, но и усиливать печать благонамеренную, когда она честна; но в виду отклоняемых министром финансов всяких сверхсметных расходов признал неудобным личную инициативу в таких вопросах, хотя бы при сочувствии к ним.

Тогда я сказал графу Толстому, что с его ведома я сам представлю о сем моему Государю, и вот, Государь, я дерзаю представить эти мысли на Ваше благоусмотрение.

Какой бы не был их исход, ничто, кроме смерти, не может помешать бороться до изнеможения за святые убеждения, но Вы не поверите, Государь, как жаль, как ужасно будет жаль упустить для борьбы благоприятную минуту, которая не повторится; в лагере противников начались расколы и смуты; в обществе сказывается реакция в одних и недоумение в других; число пошатнувшихся в вере в либерализм увеличилось, и наконец, Бог помог впервые образоваться у нас кружку тесно сплотившемуся талантливых и благомыслящих людей, готовых идти в бой на арену печати: при таких условиях напор в настоящее время хотя одного издания живого и общедоступного в читающем обществе, с направлением за порядок, за Власть и за церковь может иметь громадное влияние как доказательство усиления печати порядка и как орудие и начало пропаганды, могущей дать в два, три года несколько тысяч новообращенных[19].

1883

Первое мая[20]

Не внидете в эти торжественные по ожиданию минуты в суд с старым Вашим слугою по вопросу: почему дерзаю писать к Вам? Причины – чувства! Они достойны суда милостивого. Прежде всего имею за многое благодарить Ваше Величество!

Во-первых, за милостиво принятое Вами предложение на счет рассылки по 1 экз. издания Истории царствования покойного Государя[21] по волостным правлениям. Два месяца назад все 12 000 экз. были разосланы, и так как у меня от данных мне на пересылку денег остались лишние, то я на оные разослал оказавшиеся нужными сверх 12 000 еще 630 книг.

Во-вторых – за милостивое ободрение меня в смиренном труде моего пера.

В-третьих за то, что дозволили мне быть частичкою того моста, который, с Вашей высоты перекинутый в глушь одного из городов провинции, сделал счастливым одного человека Вашим благодеянием[22]!

За все сие благодарю Вас, Государь, с чувствами, которые слова вряд ли в состоянии выразить!

Но затем еще одно моление, еще одно желание. В нынешнем году минуло, увы, десять лет с того времени, когда я Вас перестал видеть и перестал слышать. В письме, 10 лет назад возвестившем мне мою участь, было сказано: «может быть через несколько лет свидимся». Я ждал этого дня, я просил его у Бога в молитве, но он не приходил. Теперешнее время необыкновенное время; каждое дыхание его будет скоро по благословению Божию, веянием любви, милосердия и радостного всепрощения! В уединении перед торжеством, в говении перед венчанием и помазанием на Царство среди множества чувств и мыслей пройдут перед Вами и года счастливой Вашей юности воспоминаниями, может быть, хотя одно из них заденет и меня; я не был ни злой, ни дурной, ни бесчестный человек, я был жертвою своего дурного характера, но любил Вас как мог, как умел; быть может тогда воспоминания и чувства, среди многих, которым Вы захотите простить вину, которых Вы захотите порадовать отблеском Вашего торжества святого и великого, выделят и меня, свидетеля Ваших юных лет! Права мои на это желанное счастье ничтожны, заслуг у меня никаких, недостоинство мое то же, но в душе голос тайно подсказывает мне, что я как будто дострадался до этого помилования, выстрадал это желанное счастье. Спутнику Вашей весны да будет сегодня всепрощение Ваше теплым и светлым лучом в холодную и одинокую мою осень! Вот о чем дерзаю молить Вас!

Увидеть Вас, услыхать Ваш голос вряд ли должно мне желать. В теперешнее время лучше мне трудиться пока есть силы в моем затворе! Но одного быть может мог бы дерзать желать: чтобы 10 лет назад написанное Вами мне письмо с объявлением мне моей казни не было последним, но чтобы теперь хоть две, три строки от Вас возвестили бы мне Ваше прощение. Никто мог бы об этом не знать. Вы бы могли через К. П. П[обедоносцева] переслать в пакете эти две, три строки в конверте на мое имя. Ни он, ни я об этом не сказали бы никому ни слова! Но Боже мой, как Вы бы меня осчастливили, какой ужасный камень, мучащий меня уже столько лет, свалился бы с души и воскресил меня! Это мечта, это желание, это молитва Вашего старого, жестоко наказанного, крепко страдавшего и всеми силами души любящего Вас и молящегося за Вас – слуги и верноподданного.

11 мая

Сейчас получил Ваше драгоценное письмо! Благодарю Вас! Благодарю, благословляя сердце, подвинувшее Вас, благословляя руку, написавшую сии строки. Так светло кругом стало, так облило радостью всю душу, так хорошо стало, что передать и выразить мое счастье не могу, поблагодарил Бога в порыве благодарного умиления! И сколько радостей за раз! Из Москвы пришло драгоценное письмо! Оно есть весть о прощении, забвении и мире! Оно возвращает надежду на свидание! Спасибо Вам!

С этим чувством смелее переносишься к Вам, Государь, в эти великие и святые минуты Вашей жизни[23], в Ваше теперешнее уединение и дерзаешь громко думать о том, о чем Вы думаете!

Дерзаешь прийти мысленно и сказать Вам с твердою, все существо проникающею верою в правду своих слов: Государь, много светлых знамений обставляют Ваше трудное на вид шествование по царственному пути, веруйте в оные твердо, и Бог будет с Вами всегда, везде всесильною помощью, чудотворною охраною и источником радостей и счастия Вашего народа!

Трудно передать вкратце, сколько благих последствий сказалось в жизни уже с тех пор, как Вы, осененные и вдохновленные Богом, избрали настоящий путь, соответствующий нуждам России. Та атмосфера слабоначалия, слабоверия и слабовластия, которою дышали сотни тысяч людей в России, стала поразительно наглядно очищаться от миазм, и почти всюду явились во-первых чувство власти и безопасности и смелость говорить за порядок и против безумия политических и либеральных мечтаний. Почва стала тверже у всех под ногами, и воздух стал чище и благотворнее для дыхания. Отовсюду в этот год приходят о том вести самые несомненные. Эпоха начинает переделываться, и ни единое из Ваших действий не осталось без влияния. Зло побеждаться начинает в своем корне, в своих причинах, а это главное; стихии жизни, слагающие разные строи политической жизни, начинают оздоровляться. Люди видимо отвыкать начинают от либеральных звуков и привыкают к звукам порядка и власти. В нашем кругу литературы это явление особенно поразительно и утешительно. То, что казалось немыслимым, то не только случилось, но принесло уже плоды. Два, три действия и проявления власти, и вот уже теперь несказанное смущение и смятение в так называемой печати либеральной. В главных журналах, воспитывавших 20 лет поколения в России – небывалые явления: сильное уменьшение подписки; «Вестник Европы» упал с 8000 до 4000, «Отечественные записки» поговаривают о ликвидации, «Дело»[24] с 10 000 упало до без малого 5000, ни одна газета ярко либеральная не идет; везде в редакциях стали бояться власти Правительства, и все это несказанно важно потому, что обозначает внутренний переворот в России. Везде все просят не реформ, а только власти твердой и спокойной.

Вот чудотворное знамение времени. Оно не призрак, о нет, оно поразительно очевидно и понятно.

И люди, избранные Вами в ближайшие советники так верно и мудро, мало помалу начинают заметно приобретать доверие многих, когда-то находивших их имена непопулярными! Их сознают нужными и полезными! В них веруют! И сколько есть и выделилось за последнее время людей для работы, которых твердость сверху – преобразила. И есть известный запас честных и способных людей, годных и для подвигов высшего государственного служения.

Словом, Государь, Вас окружает светлый и удивительный воздух самых отрадных и ободрительных веяний, знамений, явлений жизни и предчувствий, и Вы не поверите, как во многих самых разнообразных слоях общества горячо веруют в близость к Вашей душе Бога и в светлые знамения Вашего пути!

О, и Вы, Государь, в это веруете; все коленопреклоненно теперь за Вас молящиеся это радостно предчувствуют!

Но простите, перо увлеклось переполняющими душу мыслями. Теперь людям молчать надо, ибо теперь Бог посылает ангелов Своих научать, ободрять и вдохновлять Вас.

Простите же мне строки эти. Простите мне, что я мог мнить на счет Вашего не злопамятства, ибо не его боялся, а на счет права моего дерзать мечтать и просить о свидании с Вами!

Еще и еще благодарю Вас, Всемилостивейший Государь, за безмерную радость! Дай мне Бог заслужить ее! Вашего Величества с благоговейною и беспредельною преданностью

верноподданный

К. В. М.

Осмеливаюсь просить Вас, Государь, приложенные строки передать Государыне[25]. Не мог не написать их!

14 июля

Всемилостивейший Государь!

Уже месяц прошел с того для меня знаменательного дня, когда после 10 лет мы свиделись в первый раз! Свежо предание, но верится с трудом, ибо общее впечатление было такое: мне показалось, что это был сон со всеми характерными чертами и эпизодами сна чудного, сладостного, но сна: душа переполнена мыслями и чувствами, видишь и слышишь любимое существо, хочется это сказать, рвешься на этом остановиться, тут мелькнут воспоминания, хочется их остановить, хочется глядеть, разглядывать; душе так вдруг хорошо стало; хочется оставаться в этом состоянии долго, долго, впереди кажется стелется ряд этих мгновений непрерывно, но вдруг пробуждение: сон кончился, видения уже нет, голос смолк, и целое море недосказанного душой заволновалось в своем бессилии идти далее; остались одни ласки воспоминаний, для жизни остались только чудные отрывки прерванного сна!

Вот что я испытываю! А что я испытывал, входя к Вам, сидя у Вас, уходя от Вас, как выразить, не знаю. Та же комната, тот же воздух, вдруг раздался тот же голос Ваш, тот же взгляд Ваш, та же улыбка, забушевали воспоминания, загорелось сердце, все прожитое с Вами вдруг воскресло, все пережитое без Вас в эти десять ужасных лет заговорило тоже; там весна, свет, теплынь, ласки беззаботного веселья, здесь повеяло холодом, мраком, и Боже, как забилось сердце от тревожного неведения: как эти два прошедшие встретятся при нашем свидании?

Помню, что при расставании после этого свидания у меня вырвался крик со дна души: не отгоняйте меня совсем от себя прочь! Простите мне, Государь, этот крик. Он вырвался потому, что именно когда пришлось чудному сну прекратиться, еще сильнее стало желание с Вами видеться, говорить с Вами; вырвался он и потому, что нет и не было дня за эти годы, не было часа на дню, когда б не думал о Вас. Мысленно видишь Вас, как одни, под бременем возложенного на Вас Богом непостижимо трудного ряда дней, дел и забот, Вы проходите этот путь, а в то же время хочется и это сказать Вам, и то передать, и этим Вас порадовать, и тем Вас утешить…

Но смеешь ли? Смеешь ли желать, мечтать? И это неведение мучит. Что воскресло от прошлого, от нашего милого, дорогого, для меня священного прошедшего? Сокровище ли его: право задушевной речи, или только призрак чего-то неопределенного? Восстание ли это из могилы на мгновение, чтобы в нее вернуться, или воскресение это чего-то хорошего, святого для жизни?

Днями и часами томлюсь я этими вопросами. Зачем? – спросите Вы. Затем, что никогда сильнее, чем теперь, душа не горела жаждою общения с Вами там, где это общение мыслимо, возможно и не сталкивается с особенностями и условиями Вашего настоящего.

Вот почему во мне вырвались эти слова: не отгоняйте меня совсем от Себя прочь; я испугался мысли, чтобы светлое давно прошедшее не стало слабее мрачного недавно прошедшего! Простите меня.

Но как и чего дерзать желать? У Вас два дома, Государь: в обоих Вы хозяин. Один дом, видимый для всех, Ваш дворец. Туда мне доступ почти[26] немыслим. Там, сдается мне, места мне как гостю и желать не должно. По роду моей деятельности эта неуместность моя среди лиц, из которых большая часть или незнакома или недоброжелательна, как бы очевидна и даже необходима. От неизмеримого счастия иных Вас видеть, Вас слышать, для блага и пользы моего дела мне должно в мечтаниях отречься!

Но у Вас, Государь, есть второй дом: дом этот душа Ваша. Дом этот невидим. Входить в него можно видимый одним только Богом! Там безопасно от людей и свято от всего суетного, как в церкви! И вот об этом-то доме я дерзаю мечтать и молиться Богу, да откроется он мне. Как часто хочется сообщить Вам что-либо достойное Вашего душевного внимания, прочтешь что-нибудь, хотелось бы и Вам сие указать; услышишь что-нибудь, что узнать Вам очень интересно; является случай, где есть возможность призвать на дорогую, на дорогие вернее, Вашу и Супруги Вашей головы благословения кого-либо лишний раз, словом, как часто бывают минуты, когда душа рвется к Вашей душе в святом и достойном порыве.

Но смеешь ли? Раз посмеешь, а потом убоишься, как бы не наскучить, как бы не наткнуться на отсутствие права задушевного общения?

Вот пользования этим священным правом, руководимого честью, благоразумием опыта, благоговейным пониманием обязанностей, с этим правом соединяемых, дерзаю в мечтах желать.

Тогда хорошее давно прошедшее для меня выйдет из могилы и оживет; эта жизнь будет подобием монастырского затвора: отречение от света, но полное жизни общение духа с духовною областью жизни.

От времени до времени писать Вам без страха, что надоедаешь Вам, с светлым чувством, что можешь, смеешь быть в общении с душою Вашею, вот то счастье, о котором дерзаю спросить Вас: мыслимо ли оно? Мыслимо ли в этом виде воскресение нашего со дней юности моей и детства Вашего знакомства?

Тут никто кроме Бога нас не видит. Я буду класть письма как всегда в ящик почтовый, а Вы, Государь, если когда-либо удостоите милости и счастья ответа, Вы бы могли пересылать мне письмецо через К[онстантина] Петров[ича Победоносцева].

Одно могу обещать: злоупотреблять сим дерзновенно мечтаемым счастьем и правом не буду, памятуя все, что помнить должно.

Простите мне сии длинные строки. Я их пишу сегодня с сердечным лукавствием, ибо завтра день моего ангела, одинокий, и бесцветный в моем уединении. Лукавствие заключается в мысли, что, может быть, ради сего праздника луч радости прилетит от Вас в мой уголок и осветит оный в виде записочки-ответа.

Но при этом еще моление. Внемлите ему! Подарите мне Ваш кабинет-портрет с надписью: 16 июня 1883 г. Быть может, есть вместе с Царицею портрет? Не откажите, Государь!

С глубочайшею и благоговейною преданностью без предела

Мал. Италианская, 21

[14 декабря]

Простите, что дерзновенно прибегаю к защите Вашего Величества в вопросе, где вменяемые мне г. министром юстиции проступки публициста сталкиваются с самыми для меня заветными, коренными и священными убеждениями верноподданного. Еще в прошлом году г. министр юстиции угрожал мне преданием суду за те статьи «Гражданина», в которых он усматривает оскорбление и поношение судебного ведомства. Я обещал г. министру быть по возможности осмотрительным в отзывах о судах. С тех пор прошло несколько месяцев. Последний ряд судебных эпизодов, смутивших и оскорбивших тысячи и тысячи благочестивых лиц – вызвал в «Гражданине» несколько новых статей против вредного духа в новых судах. Верный своему обещанию, я постарался избегать резкостей, насколько это было возможно, и, не доверяя себе, я все-таки эти статьи прежде их напечатания отдавал на прочтение тому лицу, о котором я писал Вашему Величеству[27]. Тем не менее и эти статьи вызвали неудовольствие г. министра юстиции и требование подвергнуть меня за них каре[28].

Известие это меня повергло в уныние, ибо тут вопрос не личный, а вопрос, от которого содрогаются самые дорогие чувства и зависит впечатление на тысячи людей, ненавидящих новые суды за их дух, враждебный церкви, самодержавию и семье.

Г. министр юстиции усматривает в резких нападках на суды неуважение к правительству.

Дерзаю в опровержение сего мнения сослаться на печальную действительность. Нападками на власть, на правительство, насколько это возможно, дышат все почти органы печати; наоборот, эти же органы печати всегда и везде отстаивают новые суды и судебное ведомство, явно свидетельствуя, что они не считают суды правительством, а скорее чем-то своим, либеральным, чем-то антиправительственным.

Наоборот, единственные два, три органа печати в России, искренно и бескорыстно преданные всецело интересам власти и основам самодержавия – они, и только они непрестанно нападают на суды, потому именно, что видят в них ежедневно так сказать с одной стороны проявления розни с Высшим правительством, проявления неправосудия в угоду лжелиберализму и против интересов Самодержавия, а с другой стороны безответственность нарушителей правосудия. Ясно, что тут кроется печальное и роковое недоразумение. Либеральные органы печати хвалят новые суды за их противоправительственное настроение: их сотни; два, три консерваторские органа печати хулят эти суды за это настроение, и неужели эти два, три органа печати должны быть караемы за то именно, в чем они видят, и не могут не видеть, исполнение своего долга чести и преданности интересам Власти? Ведь эта кара не только не ослабит грехи новых судов, но усилит в них торжество своего могущества и своей безответственности! А затем какое тяжелое впечатление получат в душу читатели этих двух, трех преданных правительству органов печати, когда увидят, что один из них карается правительством за то, что он прямо и твердо нападает на новые суды за их враждебное русскому старому государственному строю настроение!

Смущенная мысль дерзает вопрошать почтительно г. министра юстиции: не полезнее ли в интересах Правительства, прежде проявлений строгости над двумя, тремя органами консервативной печати за их нападки на новые суды, увидеть строгость над этими судами, когда они оскорбляют общественную совесть? Тогда и нападки на суды в консервативной печати прекратятся, ибо тогда, и только тогда, все благонамеренные люди увидят в этих судах правительство.

Еще раз прошу прощения за дерзновенное обращение к Вашему Величеству с мольбою о защите. Часто приходится ощущать себя виновным в промахе пера или грехе мысли, но в этом вопросе дерзаю сказать, что совесть моя чиста!

Вашего Величества беспредельно и благоговейно преданный

верноподданныйКн. В. Мещерский14 дек[абря] 1883 г.Б. Садовая, 12

1884

[11 июня]

Прошел год с того счастливого для меня дня, когда после 10 лет разлуки я узрел Вас, я услышал Ваш голос, я получил от Вас разрешение от времени до времени писать! Год минул, и я не писал, не дерзал писать; начнешь писать, остановишься; слова Ваши, выражавшие уверенность в том, что я не стану злоупотреблять правом писать Вам, Государь, приходили на память, и я боялся, не мыслей своих, но нескладности своей речи, увлечений своих, неточности мысли, и останавливался.

Теперь опять берусь за перо. Мне кажется, что, воздерживаясь год от писания Вам, я пробыл в известной школе мысли и слова и обдуманнее предстою пред Вами; а с другой стороны кончился год, за этот год есть что сказать, могущего интересовать Вас, есть повод и причина писать. И вот, помолившись Богу, пишу.

Но как пишу? В этом вопрос. Пишу так, как будто Вы меня позвали и сказали: ну, Владимир Петрович, садитесь, у меня есть час досуга, и рассказывайте все, что вы за год слышали интересного, не стесняясь формою и не сухо, а так, как бы вы говорили в семье вашей и между порядочными людьми вашего образа мыслей. И вот я так и принимаюсь писать, с душою всецело полною Вами, но в то же время как бы не нарочно для Вас, без обращения к Вам. Благоговение этим не нарушается, но вольнее и оживленнее выходит речь.

11 июня 1884 г.

P. S. Дозвольте мне при этом высказать одно задушевное слово! По причине Вам, Государь, известной, я поставлен был в близкие отношения к товарищу гр. [Д. А.] Толстого И. Н. Дурново[29]! Не могу, видя 2 года близко, что это за человек, что это за царский слуга, не дать вырваться пред Вами чувству благоговения перед этим человеком. Без преувеличения этот человек отдает из добросовестности жизнь свою труду: 365 дней он работает 18 часов в день и работает за все министерство; при этом высокая честность, светлый ум, доброе сердце и избыток деликатности. И в довершение, как старый военный человек старых преданий и заветов преданности к Престолу без примеси либеральной фальши. Почему же я пишу об этом, спросите Вы, Государь! Во 1) потому, что Вы рады будете сие узнать, 2) потому, что я сердцем чую, что таких людей награды служебные не развеселят, а ласковое слово Ваше, проявление участия, проявление того, что Вы знаете о его трудах, при случае, при докладе выраженные, осчастливят, ободрят, и в 3) кто знает, если когда-нибудь понадобится Вам преемник [К. К.] Гроту, например, или гр. Толстому, может быть Вы вспомните об этом прямом, честнейшем и способном прекрасном человеке! Боюсь только, чтобы он не убил себя работою. И если бы Вы изволили сердечно сказать ему поберечь свои силы, может быть он бы Вас, Государь, послушался!

[Приложение:]12 июня 1884

Хотя очень трудно за год подводить итог прожитому в виде общего и определенного результата, тем не менее на вопрос: что можно сказать определенного вообще о прожитом годе, я бы ответил следующее на основании виденного и слышанного. Поворот к более спокойному и послушному отношению умов к Власти стал виднее и определеннее. Заметно, что привыкать начинают к мысли, что можно довольствоваться властью управляющею, и только, тогда как прежде от власти требовалось, чтобы она прежде всего давала и делала что-либо новое. Этот поворот умов к спокойному образу жизни важный и добрый признак времени. Заметен он, между прочим, в печати. Бесстрастные и твердо безличные отношения к ней правительства заставили печать сделаться спокойнее, сшибли с нее спеси и отчасти успокоили нервы.

Но к сожалению, если в общем состоянии умов заметен поворот к большему спокойствию, отчасти бóльшее спокойствие умов сливается с апатическим состоянием духа значительной части общества. Этой апатии две причины: 1) в общественной и государственной жизни гораздо менее предприимчивости, менее непредвиденного, менее приключений, менее проектов и, если можно так выразиться, менее азартной игры, 2) государственная служба стала скупее на чары и миражи блестящих и быстрых карьер, в военном мире в особенности, и эти обе причины вместе, подействовав одновременно на общество, испорченное зрелищем скачек с препятствиями, легкостью карьероделания, расшатанное в своих принципах, утратившее устои и собственный образ мыслей, неизбежно в виде реакции привели к апатии.

Апатия есть вредное состояние духа для государства, это несомненно; надо лечить эту болезнь ума и воли, но в то же время Боже сохрани от мысли лечить апатию политическими пряностями и острыми либеральными кушаньями в виде уступок власти. Тогда начнется или гангрена или сумасшествие общества. Прежде всего надо признать эту апатию как последствие реакции явлением неизбежным и мириться с ним; это историческое явление, которое пройдет постепенно и мало помалу. Во-вторых, разум жизни показывает, что лечить апатию общества можно, но не иначе, как отгоняя жизнь от центра к конечностям, от центра в провинцию. Надо пробудить и создать во что бы то ни стало живые интересы в провинции и всех туда привлекать. В этом, кажется, должна быть задача правительственной политики. Доселе и законы, и правительственные меры, и привычки государственной жизни вели дело наоборот, все здесь сосредоточивать, а провинцию забывать; оттого нет политической жизни вне Петербурга, как нет достаточной дворянской, деревенской жизни. Слабые представители власти и сильные кулаки-эксплуататоры сделали провинцию почти невыносимою для жизни правильной и порядочной.

Но как пробудить и создать провинциальную жизнь? Разумеется, вдруг, почерком пера ничего нельзя сделать. Надо положить только начало новому воззрению на провинцию; надо начать, и начать искусственно, чтобы потом дать жизни и времени продолжать дело естественно.

Но как начать?

Этот вопрос есть, сколько кажется, вопрос государственный: поднять и пробудить провинцию, отвлечь от центра личные силы, привлечь в провинцию лучшие силы, создать интересы провинциальные, местные, деревенские.

Если эта мысль выскажется сверху, то есть самим Государем, то, думается мне, это уже будет началом нового дела, началом новой эпохи. Высказанная ближайшим слугам Государя, высшим правительственным лицам, она наметит новую и главную мысль для общей правительственной политики и затем объединит всех министров в обсуждении вопроса: как эту мысль осуществить? Прислушиваясь к голосу живых людей, отмечаешь то, что, по их мнению, к пробуждению провинциальной жизни могло бы способствовать.

Например:

1. Восстановление долгосрочного и дешевого кредита для помещиков-землевладельцев.

2. Возбуждение вопроса: не может ли быть дворянским губернским собраниям предоставлено право кредитоваться у казны для покупки дворянских имений в случае их продажи или с аукциона или вольной продажи в недворянские руки?

3. Поощрение местных крупных работ в виде построек, сооружений и т. п. на местные средства.

4. Бóльшие пенсионные выгоды для служащих в провинции, чем для столичной службы.

5. Увеличение воспитательных средств, и в особенности кадетских корпусов, в губерниях.

6. Особенно тщательный и новый по духу так сказать выбор губернаторов; уменьшение доступа на эту должность чиновников и усиление доступа дворян-землевладельцев, без различия военных от невоенных.

7. Возвышение губернаторского звания, усиление его материального положения.

8. Прямое поощрение сверху тех дворян, которые живут в своих имениях, например, известные права на воспитание детей своих по истечении известного срока жизни и хозяйничанья в деревне.

9. Усиление прямых знаков Царского благоволения к губернским и уездным предводителям дворянства, заслуживающим одобрения и поощрения честною и полезною службою.

Не лишенною по-видимому практического смысла и остроумия является следующая мысль как средство: 1) заинтересовать провинциальною жизнью общество, 2) улучшить качество губернаторов и 3) помочь делу пробуждения провинции.

Мысль такая: разделить примерно Россию на три полосы; для каждой полосы назначить 4 месяца в году, в течение которой губернатор, губернский предводитель дворянства и председатель губ[ернской] земской управы должны заседать в особом Совете в Петербурге для участия в решении сообща с правительством текущих дел своих губерний. Совет этот состоял бы под председательством высшего сановника из представителей каждого министерства и из губернаторов, губ[ернских] предводителей и председателей губернских земских управ очередной полосы. В этом Совете обсуждались бы все губернские дела, по которым теперь производится беспощадно сложная переписка или по которым губернаторы бегают, приезжая в Петербург, по всем министерствам, ловя урывками чиновников и сановников. Таким образом в течение года Совет мог бы решать и оканчивать дела всех губерний, от министерств зависящие. Кроме того важно то, что в таких Советах по необходимости проявили бы себя неспособные губернаторы и напротив дельные и способные люди: в переписке неспособный губернатор скрывается бумагою и фразою своего правителя канцелярии, а в таком Совете он должен сам все делать. Надо думать, что такой Совет мог бы помочь улучшению делопроизводства, оживил интересы к провинциальной жизни и облегчил бы правительству трудную задачу искания людей для провинции.

Из текущих дел нынешнего года всего более говорили и говорят об университетском проекте[30]. Он послужил причиною серьезного разногласия не то что между либералами и консерваторами в среде государственных людей, но между самими консерваторами. К. П. Победоносцев представляет одну сторону; министры [И. Д.] Делянов и [Д. А.] Толстой другую. Предмет разногласия – экзамены: первый, то есть Победоносцев, за экзамены как прежде; вторые за экзамены на германский лад, с сторонними экзаменаторами из государственного люда. Трудна по-видимому задача Государя, имеющего решить: кто прав в этом вопросе? Обстоятельство, что Победон[осцев] не присоединился к Делянову и Толстому в вопросе об экзаменах, нельзя считать не важным; первый есть ум государственный, не увлекающийся, ум строго логический, с тонким чутьем: где фальшь. Мнение же вторых, то есть министров нар[одного] просв[ещения] и внутр[енн]их дел, есть в вопросе об экзаменах не столько государственное, сколько увлечение двух теоретиков, весьма узких и чуждых русской практической жизни, [А. И.] Георгиевского и [Н. А.] Любимова. Они из раболепства перед Германиею эту постройку экзаменов перенесли к нам, они же увлекли в эту мысль [М. Н.] Каткова и вот, тут, на практике, если эти госуд[арственные] экзамены применятся, может вот что выйти: сегодня могут экзаменаторы быть беспристрастными, а завтра, являясь из жизненной, чиновничьей и политической среды, они могут ввести в экзамены политическую страстность или тенденцию и сделать из экзаменов орудие борьбы той или другой партии. При нашей неустойчивости, при нашем усердии только в начале и беспечности в последствии можно опасаться, что эти экзамены обратятся в плотину: сегодня прочную и твердую, а завтра плохую, через которую рано или поздно нигилятина может добиться незаметно привилегии проникать в государственную службу успешнее порядочных молодых людей.

Казалось бы возможным и полезным вопросу об экзаменах в виду важности разногласия дать выясниться в совещании министров: вопрос, нужны ли у нас такие госуд[арственные] экзамены, так жизнью и выдвигается на обсуждение! Мало того, жизнь выдвигает другие вопросы: не нужно ли взглянуть на университеты гораздо проще и применить к ним понятие просто высшего учебного заведения и тогда подумать о том: не нужны ли репетиции в течение каждого года, не нужны ли экзамены ежегодно для перехода из курса в курс? Не нужны ли мундиры? Не нужен ли комплект студентов?

Вообще казалось бы нужным, если верить умным людям опыта, не торопиться этим вопросом об экзаменах. Не беда ему в виде проекта лежать до осени, а беда, если эта новинка на рыхлой университетской почве окажется непригодною или того хуже вредною.

Да и вообще верна ли исходная точка проекта? Вызван он сознанием необходимости водворить порядок в университетах. Но чем? Оказывается, вникая в сущность проекта, что университет хотят сделать вольным святилищем науки. Вот исходная точка и средство вернуть порядок.

Но так ли это, верно ли это? Где у нас в жизни элементы вольной науки? Оттого другой взгляд, кажется, тоже заслуживает внимания: не должен ли быть университет строго дисциплинированным высшим учебным заведением?

Все это мысли, о которых много толкуют.

Если возможно в кратких слова выразить, в чем заключается задача нынешнего времени в России, то определяется она такими словами: согласование теории с практикою. Можно безошибочно сказать, что прекрасные намерения и прекрасные цели для творчества прошлого периода реформ именно пострадали от избытка теории и от недостатка практической почвы. Теория или фраза погубила Францию при начале первой революции; почему она губительна и опасна, понять не трудно; теория или либеральная фраза не имеет пределов: незаметно поддаваясь теории, очень легко от теории крестьянского счастья, от всесословного или земского хозяйства прийти к теории уничтожения дворянства, а от нее к уравнению всех сословий под ценз образования, а от этой теории до теории бесполезности Самодержавия один шаг. Этот шаг почти был сделан. Наоборот, царствование Николая I было сильно тем, что оно стояло на практической почве, на почве сознавания и познавания нужд государства; тут самые нужды указывают пределы для правительственной инициативы и деятельности; тут правительство есть хозяин своего дела; тут нет ни увлечений, ни опасных скачков; узнать, что народу нужно, и постепенно удовлетворять нуждам его – не трудное и благодарное дело, и в то же время когда на этой почве стоишь, тогда и правительство само и общество ясно сознают, что другого пути для удовлетворения народных нужд кроме Самодержавия нет! Когда же стоишь на теоретической почве, тогда правительство не народными нуждами занимается, а разными вопросами, созидаемыми в головах проектеров и реформаторов, и, занимаясь ими, правительство мало помалу начинает, само того не замечая, отдаляться от народа, не слышит уже его нужд и дает себя забирать в руки и ослаблять тем самым проектерам, проектами которых оно занимается.

Теперь, куда ни взглянешь, с кем ни заговоришь, везде чувствуешь и слышишь общую нужду вернуться к практической жизни и освободиться от ига и гнета теории над жизнью.

Насколько теория сильна, это усматривается прежде всего в финансовой нашей области. Теория финансовая говорит, что российские финансы разорены, что бюджет обременен, что нужно сокращать расходы, что денег нет; практика финансовая, то есть русская жизнь, говорит: Россия вовсе не разорена, но благодаря тому, что правительство дало себя убедить в безденежьи, в необходимости уничтожать кредитные билеты, оно сузило рамки своей финансовой относительно России политики до крайней необходимости, отдалилось от общения с русскими внутренними нуждами и дало вследствие этого России сделаться в экономическом отношении ареною эксплуатации и наживы хищнической и кулацкой, а правильный, медленный, честный труд, лишившись покровительства правительства, так замер и затих, что можно с первого взгляда это затишье принять за разорение.

Но завтра вся экономическая жизнь в России может пробудиться и вступить на путь возрождения, если практика финансовая возьмет над теориею верх. Практические люди говорят так: Россия обременена внешними займами, это правда, и не только материально, в виде разорительных платежей золотом, но и нравственно, в виде доказательства недоверия правительства к своим внутренним обязательствам и к своим собственным государственным производительным силам; но Россия же может покрывать все расходы правительства в самых широких размерах, если оно, то есть правительство, свой собственный кредит, и кредит торговый, и кредит промышленный, начнет очевидно для всех и твердо основывать на внутренних займах, на поощрении правильного земледельческого помещичьего труда, на покровительстве всем видам промышленности, на сооружениях внутри России, на пробуждении всеми мерами провинциальной жизни. Один очень умный практик-финансист [И. А.] Вышнеградский, обсуждая последние наши внешние займы, высказал мысль весьма остроумную: не лучше ли вместо внешнего займа, когда нужны деньги, поступать казне так: выпустить столько, сколько нужно кредитных билетов, но в то же время ежегодно, и притом с известною торжественностью и в присутствии известных сословных свидетелей и с оповещением всенародным, складывать в особое хранилище в виде обеспечивающего фонда известное количество миллионов рублей золотом. На первый год быть может от выпуска кредитных билетов и от неудовольствия Берлинской биржи курс наш упадет, но зато как только все в России увидят, что казна ежегодно аккуратно откладывает в обеспечивающий фонд всю ту же сумму, и что фонд растет, доверие к казне станет внутри России ежегодно увеличиваться в геометрической прогрессии, и неизбежно вследствие этого курс наш должен будет подниматься.

Мысль эта оригинальна и дышит практичностью, но если ее высказать перед министром финансов, он, конечно, засмеется, ибо она совсем не сходится с финансовою теориею. И вот все подобные мысли, из практической жизни исходящие – встречают в лагере финансовых теоретиков полное недоверие, и наоборот, все финансовые теории, применяемые к делу, встречают на практике внутри России тоже недоверие. И выходит что же? Выходит нечто анормальное: правительство финансовое почти вовсе не участвует во внутренней экономической жизни России, а внутренняя жизнь России вовсе не участвует в финансовой политике правительства. Что же нужно, является вопрос. Люди практические говорят, что нужно уравновешивать и согласовывать теорию с практикою в финансовой области русской госуд[арственной] жизни. Такой честный, аккуратный, добросовестный и осторожный министр финансов как [Н. Х.] Бунге есть своего рода клад для правительства, но в то же время рядом с ним должно, по мнению практических людей, желать участия и другой стороны, стороны экономической практики. Но как это сделать? В ответ практические люди указывают на необходимость учреждения и действия особого министерства торговли и промышленности, которое являлось бы правильным противовесом Министерству финансов, не как противник его, но как другая сторона в каждом вопросе, где интересы финансовых операций должны быть выслушиваемы наравне с практическими внутренними нуждами России. Тогда явится спокойная, законная и постоянная арена для спора между финансовою теориею и финансовою практикою на глазах у правительства, вместо нынешнего глухого и скрытого антагонизма, и правительству несравненно будет легче справляться с государственными задачами. Например: правительство не может не сознавать настоятельной нужды в своих интересах увеличить содержание войск или строить громадную линию Сибирской жел[езной] дороги. В обоих вопросах теория финансов говорит: нет денег, и кончено! Практика же финансовая в виде министерства торговли и промышленности могла бы сказать: деньги есть, и указать на средства удовлетворять государственным нуждам, прямо, открыто, легально, с ответственностью перед правительством и государством, и правительство, имея два мнения, могло бы легче решать, чем при необходимости сообразоваться с одним мнением. Люди как [Н. А.] Новосельский, Вышнеградский могут оказать громадную услугу правительству своим практическим несомненно государственным умом, и кто знает, допущенные конкурировать с умами другого лагеря, лагеря финансовой теории, эти практические умы могут на легальной почве много помочь своими мыслями и сведениями[31].

[24 июня[32] ]

При сем дерзаю приложить маленький рассказ, выписанный из одесских газет.

Убеждение, что если Вы изволите прочесть этот рассказец, Вы захотите проявить Ваше Царское и человеколюбивое сердце, дает мне смелость рассказ доставить Вашему Величеству.

Смею полагать, что сию выписку, сделанную для «Гражданина» мною из Одесской газеты, можно было бы через Мин[истерст]во внутр[енних] дел проверить, и если сие известие справедливо, то Боже, сколько можно добра сделать несчастной семье ВАШИМ именем, и какое прекрасное действие будет иметь такое Царское деяние на всех!

Выписываю из газет.

«Редкий случай самоотвержения сообщает “Одесский вестник”: В последних числах мая от удара грозы в селении Кандель Одесского уезда загорелся дом, в котором помещалось волостное правление. Огонь быстро перешел и на соседний дом учителя Шнайдера. В момент общей паники кто-то крикнул, что в горящем здании правления осталось двое детей волостного писаря. Каждую минуту можно было ожидать, что крыша здания обрушится; маленький же домик Шнайдера уже весь был объят пламенем. Никто из толпы не решался идти на верную смерть, чтобы спасти малюток-детей писаря. Сам писарь и жена его отсутствовали. Толпа, оцепеневшая от ужаса, заколыхалась, когда увидела чью-то фигуру, быстро вскочившую в дверь горевшего волостного правления. Едва фигура скрылась в облаках дыма – крыша здания обрушилась. Оказалось, что это был учитель Шнайдер, бросившийся спасать детей; его вытащили из-под горевших бревен чуть живого и отправили в Одесскую больницу, где он, промучившись сутки, умер. Детей писаря в горевшем здании не было: они сами выбежали из дома, когда завидели огонь, и затерялись в толпе. Покойный Шнайдер прослужил сельским учителем 28 лет и, спасая чужих детей, осиротил свою семью, оставив жену и пятерых детей безо всяких средств к жизни и даже без крова».

Выписываю с мыслью, что может быть из читателей «Гражданина», всегда отзывавшихся на все доброе и благородное, найдутся такие, которые пожелают послать семье доблестного героя Шнайдера пособие, по мере средств, чтобы в то же время почтить память погибшего мужа и отца.

Адрес: Одесса, уездному исправнику, для передачи вдове кандельского учителя Шнайдера.

15 июля

Всемилостивейший Государь!

Почти никогда не осмеливаюсь Ваше Величество беспокоить просьбою прочитать одну из моих статей «Гражданина», считая себя того недостойным, но на этот раз, веря в правду моих мыслей и предчувствуя, что Вы удостоите сочувствия мою статью в ответ на нападки «С.-Петерб[ургских] вед[омостей]» на мои статьи, дерзаю умолять Ваше Величество прочесть прилагаемую здесь статью[33]. Вопрос университ[етского] устава столь важен в государственном смысле, что любящий свое Отечество и преданный Власти не может, пока Ваше решение не последовало – не говорить о нем.

Я послал по городской почте первый опыт письма к Вашему Величеству. Не знаю, дошло ли оно до Вас, Государь, и одобряете ли Вы форму и образ изложения. При письме было моление на счет семьи героя пожара в Одесском уезде. Дерзаю, зная Ваше сердце, о сем необыкновенном случае напомнить.

И еще дерзну. Сегодня я именинник. Если сие возможно, подарите мне через Конст[антина] Петров[ича Победоносцева] несколькими строками ответа. Так давно не слышал Вашего дорогого голоса, так давно не видел Вашего дорогого почерка.

А если многого слишком прошу, простите, Государь!

22 октября[34]

Вот я опять в своем одиночестве, перед своим письменным столом, в центре нашего гадкого Петербурга, – но мне легче дышится, светлее смотрится, теплее на сердце, душа точно моложе, и всем этим я обязан Вам, добрый Государь; оттого перо беру в руки смело и знаю наверное, что не наскучу Вам словами благодарности за получасовое свидание после 15 месяцев разлуки! 15 месяцев это много для почти старика как я, знающего, что впереди уже не жизнь, а остаток ее, хотелось бы, чтобы промежутки были чуть-чуть чаще, но и тут есть хорошая сторона: чем реже благо, чем реже радость, тем оно ценнее, тем глубже врезывается в душу каждая минута прожитого счастья. Но не это одно делает дороже наше свидание с большими промежутками. Мне выпала доля немногих невольно сравнить Вас 15 месяцев назад и Вас, Государь, теперь, сегодня. И от этих впечатлений благоговейно радуюсь; много, много сказали душе Ваша царственная возмужалость, Ваше просветлевшее чело, Ваш прояснившийся и успокоенный взор! Хорошо было мне их видеть, их увидеть, их запечатлеть в душе, и лучше с ними перед глазами теперь мне живется, – спасибо, спасибо Вам, Государь, за эти радости, за эти минуты.

Вы были так добры и милостиво внимательны спросить о судьбе «Гражданина». Подробно поговорить о нем я не мог и не смел. Но есть несколько мыслей, просящихся быть в откровенной беседе высказанными. Ежедневно благодарю Бога за доказательства того, что не недостойно просил Вашей помощи для этого дела; в прошлом году явилось значительное усиление числа читателей; в нынешнем году трудно было еженедельному изданию ожидать увеличения подписки, но зато, как я писал Вам, «Гражданину» удалось прошибить петербургскую броню и удвоить в Петербурге число подписчиков, а главное, удалось приобрести замечательно умных и дельных сотрудников в провинции; год назад приходилось двум-трем нам наполнять номер; теперь не хватает места для помещения всех статей, так сильно увеличился контингент сотрудников в провинции. «Гражданин» видимо входит в связь с разными центрами умственной жизни, и процесс проявления к нему внимания в России в нынешнем году сравнительно с прошлым стал не в сто, а в 500 раз больше! Это глубоко отрадно!

Но есть одна печальная сторона. Несомненное усиление значения «Гражданина», как органа правды и порядка, усилили к нему ненависть в печати либеральной, петербургской в особенности, до размеров невообразимых и чудовищных. Заговор замалчиванья «Гражданина» Петербургом – явление феноменальное. Его никогда не называют: его мысли берут как темы для страстного спора, но никогда не произносят имени «журнала». До смешного доходит эта злобная политика замалчивания, этот страх помочь успеху «Гражданина» хотя бы спором. Разумеется, в этом слишком явно видится признание врагами «Гражданина» за ним силы, но все-таки тяжел, очень тяжел этот новый фазис испытаний, ниспосылаемых труженикам «Гражданина». Не для самолюбия тяжело, самолюбие, Бог с ним, а тяжело потому, что мешает делу распространения журнала с очень умными сотрудниками в Петербурге. Но почему я смею так долго говорить о сем с Вами, Государь? А вот почему. Потому, что есть возможность пособить горю. Прежде, когда я был неосторожен в словах, увлекался, не опирался на достаточный круг надежных сотрудников, я не смел просить Вас о сем, ибо должен был бояться компрометировать. Но теперь, когда я подчинился контролю К. П. [Победоносцева], стал осторожнее и разбогател сотрудниками, дерзаю просить и умолять Вас, Государь, при случаях, к слову, упоминайте о «Гражданине» при министрах, Великих Князьях, дабы слагалось впечатление, что Вы уважаете этот журнал и интересуетесь им. Я убежден, что два, три слова, мимоходом Вами пророненные, будут иметь благотворную силу на судьбу «Гражданина» в известных сферах Петербурга[35]. В остальном Бог поможет. Мы же не посрамим святости просимой у Вас малой доли внимания! Не бойтесь, Государь! Еще и еще благодарю Вас!

К. В. М.

[19 ноября[36] ]