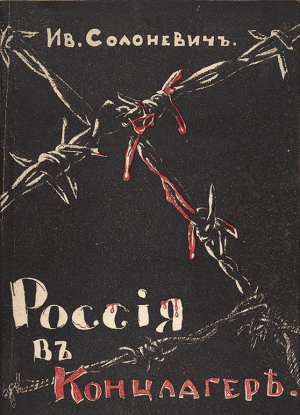

III изданіе. Издательство "Голосъ Россіи", Софія, 1938. Обложка и рисунки Ю. Солоневича.

НѢСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХЪ ОБЪЯСНЕНІЙ

ВОПРОСЪ ОБЪ ОЧЕВИДЦАХЪ

Я отдаю себѣ совершенно ясный отчетъ въ томъ, насколько трудна и отвѣтственна всякая тема, касающаяся Совѣтской Россіи. Трудность этой темы осложняется необычайной противорѣчивостью всякаго рода "свидѣтельскихъ показаній" и еще большею противорѣчивостью тѣхъ выводовъ, которые дѣлаются на основаніи этихъ показаній.

Свидѣтелямъ, вышедшимъ изъ Совѣтской Россіи, читающая публика вправѣ нѣсколько не довѣрять, подозрѣвая ихъ — и не безъ нѣкотораго психологическаго основанія — въ чрезмѣрномъ сгущеніи красокъ. Свидѣтели, наѣзжающіе въ Россію извнѣ, при самомъ честномъ своемъ желаніи, технически не въ состояніи видѣть ничего существеннаго, не говоря уже о томъ, что подавляющее большинство изъ нихъ ищетъ въ совѣтскихъ наблюденіяхъ не провѣрки, а только подтвержденія своихъ прежнихъ взглядовъ. А ищущій — конечно, находитъ...

Помимо этого, значительная часть иностранныхъ наблюдателей пытается — и не безуспѣшно — найти положительныя стороны суроваго коммунистическаго опыта, оплаченнаго и оплачиваемаго не за ихъ счетъ. Цѣна отдѣльныхъ достиженій власти — а эти достиженія, конечно, есть, — ихъ не интересуетъ: не они платятъ эту цѣну. Для нихъ этотъ опытъ болѣе или менѣе безплатенъ. Вивисекція производится не надъ ихъ живымъ тѣломъ — почему же не воспользоваться результатами ея?

Полученный такимъ образомъ "фактическій матеріалъ" подвергается затѣмъ дальнѣйшей обработкѣ въ зависимости отъ насущныхъ и уже сформировавшихся потребностей отдѣльныхъ политическихъ группировокъ. Въ качествѣ окончательнаго продукта всего этого "производственнаго процесса" получаются картины — или обрывки картинъ, — имѣющія очень мало общаго съ "исходнымъ продуктомъ" — съ совѣтской реальностью: "должное" получаетъ подавляющій перевѣсъ надъ "сущимъ"...

Фактъ моего бѣгства изъ СССР въ нѣкоторой степени предопредѣляетъ тонъ и моихъ "свидѣтельскихъ показаній." Но если читатель приметъ во вниманіе то обстоятельство, что и въ концлагерь-то я попалъ именно за попытку бѣгства изъ СССР, то этотъ тонъ получаетъ нѣсколько иное, не слишкомъ банальное объясненіе: не лагерныя, а общероссійскія переживанія толкнули меня заграницу.

Мы трое, т.е. я, мой братъ и сынъ, предпочли совсѣмъ всерьезъ рискнуть своей жизнью, чѣмъ продолжать свое существованіе въ соціалистической странѣ. Мы пошли на этотъ рискъ безъ всякаго непосредственнаго давленія извнѣ. Я въ матеріальномъ отношеніи былъ устроенъ значительно лучше, чѣмъ подавляющее большинство квалифицированной русской интеллигенціи, и даже мой братъ, во время нашихъ первыхъ попытокъ бѣгства еще отбывавшій послѣ Соловковъ свою "административную ссылку", поддерживалъ уровень жизни, на много превышающій уровень, скажемъ, русскаго рабочаго. Настоятельно прошу читателя учитывать относительность этихъ масштабовъ: уровень жизни совѣтскаго инженера на много ниже уровня жизни финляндскаго рабочаго, а русскій рабочій вообще ведетъ существованіе полуголодное.

Слѣдовательно, тонъ моихъ очерковъ вовсе не опредѣляется ощущеніемъ какой-то особой, личной, обиды. Революція не отняла у меня никакихъ капиталовъ — ни движимыхъ, ни недвижимыхъ — по той простой причинѣ, что капиталовъ этихъ у меня не было. Я даже не могу питать никакихъ спеціальныхъ и личныхъ претензій къ ГПУ: мы были посажены въ концентраціонный лагерь не за здорово живешь, какъ попадаетъ, вѣроятно, процентовъ восемьдесятъ лагерниковъ, а за весьма конкретное "преступленіе", и преступленіе, съ точки зрѣнія совѣтской власти, особо предосудительное: попытку оставить соціалистическій рай. Полгода спустя послѣ нашего ареста былъ изданъ законъ (отъ 7 іюня 1934 г.), карающій побѣгъ заграницу смертной казнью. Даже и совѣтски-настроенный читатель долженъ, мнѣ кажется, понять, что не очень велики сладости этого рая, если выходы изъ него приходится охранять суровѣе, чѣмъ выходы изъ любой тюрьмы...

Діапазонъ моихъ переживаній въ Совѣтской Россіи опредѣляется тѣмъ, что я прожилъ въ ней 17 лѣтъ и что за эти годы — съ блокнотомъ и безъ блокнота, съ фото-аппаратомъ и безъ фото-аппарата — я исколесилъ ее всю. То, что я пережилъ въ теченіе этихъ совѣтскихъ лѣтъ, и то, что я видалъ на пространствахъ этихъ совѣтскихъ территорій, — опредѣлило для меня моральную невозможность оставаться въ Россіи. Мои личныя переживанія какъ потребителя хлѣба, мяса и пиджаковъ, не играли въ этомъ отношеніи рѣшительно никакой роли. Чѣмъ именно опредѣлялись эти переживанія — будетъ видно изъ моихъ очерковъ: въ двухъ строчкахъ этого сказать нельзя.

ДВѢ СИЛЫ

Если попытаться предварительно и, такъ сказать, эскизно, опредѣлить тотъ процессъ, который сейчасъ совершается въ Россіи, то можно сказать приблизительно слѣдующее:

Процессъ идетъ чрезвычайно противорѣчивый и сложный. Властью созданъ аппаратъ принужденія такой мощности, какого исторія еще не видала. Этому принужденію противостоитъ сопротивленіе почти такой же мощности. Двѣ чудовищныя силы сцѣпились другъ съ другомъ въ обхватку, въ безпримѣрную по своей напряженности и трагичности борьбу. Власть задыхается отъ непосильности задачъ, страна задыхается отъ непосильности гнета.

Власть ставитъ своей цѣлью міровую революцію. Въ виду того, что надежды на близкое достиженіе этой цѣли рухнули, — страна должна быть превращена въ моральный, политическій и военный плацдармъ, который сохранилъ бы до удобнаго момента революціонные кадры, революціонный опытъ и революціонную армію.

Люди же, составляющіе эту "страну", становиться на службу міровой революціи не хотятъ и не хотятъ отдавать своего достоянія и своихъ жизней. Власть сильнѣе "людей", но "людей" больше. Водораздѣлъ между властью и "людьми" проведенъ съ такой рѣзкостью, съ какою это обычно бываетъ только въ эпохи иноземнаго завоеванія. Борьба принимаетъ формы средневѣковой жестокости.

Ни на Невскомъ, ни на Кузнецкомъ мосту ни этой борьбы, ни этихъ жестокостей не видать. Здѣсь — территорія, уже прочно завоеванная властью. Борьба идетъ на фабрикахъ и заводахъ, въ степяхъ Украины и Средней Азіи, въ горахъ Кавказа, въ лѣсахъ Сибири и Сѣвера. Она стала гораздо болѣе жестокой, чѣмъ она была даже въ годы военнаго коммунизма, — отсюда чудовищныя цифры "лагернаго населенія" и непрекращающееся голодное вымираніе страны.

Но на завоеванныхъ территоріяхъ столицъ, крупнѣйшихъ промышленныхъ центровъ, желѣзнодорожныхъ магистралей достигнутъ относительный внѣшній порядокъ: "врагъ" или вытѣсненъ, или уничтоженъ. Терроръ въ городахъ, резонирующій по всему міру, сталъ ненуженъ и даже вреденъ. Онъ перешелъ въ низы, въ массы, отъ буржуазіи и интеллигенціи — къ рабочимъ и крестьянамъ, отъ кабинетовъ — къ сохѣ и станку. И для посторонняго наблюдателя онъ сталъ почти незамѣтенъ.

КОНЦЕНТРАЦІОННЫЕ ЛАГЕРЯ

Тема о концентраціонныхъ лагеряхъ въ Совѣтской Россіи уже достаточно использована. Но она была использована преимущественно какъ тема "ужасовъ" и какъ тема личныхъ переживаній людей, попавшихъ въ концлагерь болѣе или менѣе безвинно. Меня концлагерь интересуетъ не какъ территорія "ужасовъ", не какъ мѣсто страданій и гибели милліонныхъ массъ, въ томъ числѣ и не какъ фонъ моихъ личныхъ переживаній — каковы бы они ни были. Я не пишу сентиментальнаго романа и не собираюсь вызвать въ читателѣ чувства симпатіи или сожалѣнія. Дѣло не въ сожалѣніи, а въ пониманіи.

И вотъ именно здѣсь, въ концентраціонномъ лагерѣ, легче и проще всего понять основное содержаніе и основныя "правила" той борьбы, которая ведется на пространствѣ всей соціалистической республики.

Я хочу предупредить читателя: ничѣмъ существеннымъ лагерь отъ "воли" не отличается. Въ лагерѣ, если и хуже, чѣмъ на волѣ, то очень ужъ не на много, — конечно, для основныхъ массъ лагерниковъ — для рабочихъ и крестьянъ. Все то, что происходитъ въ лагерѣ, происходитъ и на волѣ — и наоборотъ. Но только — въ лагерѣ все это нагляднѣе, проще, четче. Нѣтъ той рекламы, нѣтъ тѣхъ "идеологическихъ надстроекъ", подставной и показной общественности, бѣлыхъ перчатокъ и оглядки на иностраннаго наблюдателя, какія существуютъ на волѣ. Въ лагерѣ основы совѣтской власти представлены съ четкостью алгебраической формулы.

Исторія моего лагернаго бытія и побѣга, если не доказываетъ, то, во всякомъ случаѣ, показываетъ, что эту формулу я понималъ правильно. Подставивъ въ нее, вмѣсто отвлеченныхъ алгебраическихъ величинъ, живыхъ и конкретныхъ носителей совѣтской власти въ лагерѣ, живыя и конкретныя взаимоотношенія власти и населенія, — я получилъ нужное мнѣ рѣшеніе, обезпечившее въ исключительно трудныхъ объективныхъ условіяхъ успѣхъ нашего очень сложнаго технически побѣга.

Возможно, что нѣкоторыя страницы моихъ очерковъ покажутся читателю циничными... Конечно, я очень далекъ отъ мысли изображать изъ себя невиннаго агнца: въ той жестокой ежедневной борьбѣ за жизнь, которая идетъ по всей Россіи, такихъ агнцевъ вообще не осталось: они вымерли. Но я прошу не забывать, что дѣло шло — совершенно реально — о жизни и смерти, и не только моей.

Въ той общей борьбѣ не на жизнь, а на смерть, о которой я только что говорилъ, нельзя представлять себѣ дѣла такъ, что вотъ съ одной стороны безпощадные палачи, а съ другой — только безотвѣтныя жертвы. Нельзя же думать, что за годы этой борьбы у страны не выработалось милліоновъ способовъ и открытаго сопротивленія, и "примѣненія къ мѣстности", и всякаго рода изворотовъ, не всегда одобряемыхъ евангельской моралью. И не нужно представлять себѣ страданіе непремѣнно въ ореолѣ святости... Я буду рисовать совѣтскую жизнь въ мѣру моихъ способностей — такою, какой я ее видѣлъ. Если нѣкоторыя страницы этой жизни читателю не понравятся — это не моя вина...

ИМПЕРІЯ ГУЛАГ'А

Эпоха коллективизаціи довела количество лагерей и лагернаго населенія до неслыханныхъ раньше цифръ. Именно въ связи съ этимъ лагерь пересталъ быть мѣстомъ заключенія и истребленія нѣсколькихъ десятковъ тысячъ контръ-революціонеровъ, какимъ были Соловки, и превратился въ гигантское предпріятіе по эксплоатаціи даровой рабочей силы, находящейся въ вѣдѣніи Главнаго Управленія Лагерями ГПУ — ГУЛАГ'а. Границы между лагеремъ и волей стираются все больше и больше. Въ лагерѣ идетъ процессъ относительнаго раскрѣпощенія лагерниковъ, на волѣ идетъ процессъ абсолютнаго закрѣпощенія массъ. Лагерь вовсе не является изнанкой, нѣкоимъ Unterwelt'омъ воли, а просто отдѣльнымъ и даже не очень своеобразнымъ кускомъ совѣтской жизни. Если мы представимъ себѣ лагерь нѣсколько менѣе голодный, лучше одѣтый и менѣе интенсивно разстрѣливаемый, чѣмъ сейчасъ, то это и будетъ кускомъ будущей Россіи, при условіи ея дальнѣйшей "мирной эволюціи". Я беру слово "мирная" въ кавычки, ибо этотъ худой миръ намного хуже основательной войны... А сегодняшняя Россія пока очень немногимъ лучше сегодняшняго концлагеря.

Лагерь, въ который мы попали — Бѣломорско-Балтійскій Комбинатъ — сокращенно ББК, — это цѣлое королевство съ территоріей отъ Петрозаводска до Мурманска, съ собственными лѣсоразработками, каменоломнями, фабриками, заводами, желѣзнодорожными вѣтками и даже съ собственными верфями и пароходствомъ. Въ немъ девять "отдѣленій": мурманское, туломское, кемское, сорокское, сегежское, сосновецкое, водораздѣльное, повѣнецкое и медгорское. Въ каждомъ такомъ отдѣленіи — отъ пяти до двадцати семи лагерныхъ пунктовъ ("лагпункты") съ населеніемъ отъ пятисотъ человѣкъ до двадцати пяти тысячъ. Большинство лагпунктовъ имѣютъ еще свои "командировки" — всякаго рода мелкія предпріятія, разбросанныя на территоріи лагпункта.

На ст. Медвѣжья Гора ("Медгора") находится управленіе лагеремъ — оно же и фактическое правительство такъ называемой "Карельской республики" — лагерь поглотилъ республику, захватилъ ея территорію и — по извѣстному приказу Сталина объ организаціи Балтійско-Бѣломорскаго Комбината — узурпировалъ всѣ хозяйственныя и административныя функціи правительства. Этому правительству осталось только "представительство", побѣгушки по приказамъ изъ Медгоры, да роль декораціи національной автономіи Кареліи.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1934 года "лагерное населеніе" ББК исчислялось въ 286.000 человѣкъ, хотя лагерь находился уже въ состояніи нѣкотораго упадка — работы по сооруженію Бѣломорско-Балтійскаго канала были уже закончены, и огромное число заключенныхъ — я не знаю точно, какое именно — было отправлено на БАМ (Байкало-Амурская магистраль). Въ началѣ марта того же года мнѣ пришлось работать въ плановомъ отдѣлѣ Свирьскаго лагеря — это одинъ изъ сравнительно мелкихъ лагерей; въ немъ было 78000 "населенія".

Нѣкоторое время я работалъ и въ учетно-распредѣлительной части (УРЧ) ББК и въ этой работѣ сталкивался со всякаго рода перебросками изъ лагеря въ лагерь. Это дало мнѣ возможность съ очень грубой приблизительностью опредѣлить число заключенныхъ всѣхъ лагерей СССР. Я при этомъ подсчетѣ исходилъ, съ одной стороны — изъ точно мнѣ извѣстныхъ цифръ "лагернаго населенія" Свирьлага и ББК, а съ другой — изъ, такъ сказать, "относительныхъ величинъ" остальныхъ болѣе или менѣе извѣстныхъ мнѣ лагерей. Некоторые изъ нихъ — больше ББК (БАМ, Сиблагъ, Дмитлагъ); большинство — меньше. Есть совсѣмъ ужъ неопредѣленное количество мелкихъ и мельчайшихъ лагерей — въ отдѣльныхъ совхозахъ, даже въ городахъ. Такъ, напримѣръ, въ Москвѣ и Петербургѣ стройки домовъ ГПУ и стадіоновъ "Динамо" производились силами мѣстныхъ лагерниковъ. Есть десятка два лагерей средней величины — такъ, между ББК и Свирьлагомъ... Я не думаю, чтобы общее число всѣхъ заключенныхъ въ этихъ лагеряхъ было меньше пяти милліоновъ человѣкъ. Вѣроятно, — нѣсколько больше. Но, конечно, ни о какой точности подсчета не можетъ быть и рѣчи. Больше того, я знаю системы низового подсчета въ самомъ лагерѣ и поэтому сильно сомнѣваюсь, чтобы само ГПУ знало о числѣ лагерниковъ съ точностью хотя бы до сотенъ тысячъ.

Здѣсь идетъ рѣчь о лагерникахъ въ строгомъ смыслѣ этого слова. Помимо нихъ, существуютъ всякіе другіе — болѣе или менѣе заключенные слои населенія. Такъ, напримѣръ, въ ББК въ періодъ моего пребыванія тамъ находилось 28.000 семействъ такъ называемыхъ "спецпереселенцевъ" — это крестьяне Воронежской губерніи, высланные въ Карелію цѣлыми селами на поселеніе и подъ надзоръ ББК. Они находились въ гораздо худшемъ положеніи, чѣмъ лагерники, ибо они были съ семьями, и пайка имъ не давали. Далѣе слѣдуетъ категорія административно ссыльныхъ, высылаемыхъ въ индивидуальномъ порядкѣ: это варіантъ довоенной ссылки, только безъ всякаго обезпеченія со стороны государства — живи, чѣмъ хочешь. Дальше — "вольно-ссыльные" крестьяне, высылаемые обычно цѣлыми селами на всякаго рода "неудобоусвояемыя земли", но не находящіяся подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ ГПУ.

О количествѣ всѣхъ этихъ категорій, не говоря уже о количествѣ заключенныхъ въ тюрьмахъ, я не имѣю никакого, даже и приблизительнаго, представленія. Надо имѣть въ виду, что всѣ эти заключенные и полузаключенные люди — все это цвѣтъ націи, въ особенности, крестьяне. Думаю, что не меньше одной десятой части взрослаго мужского населенія страны находится или въ лагеряхъ, или гдѣ-то около нихъ...

Это, конечно, не европейскіе масштабы... Системы совѣтскихъ ссылокъ какъ-то напоминаютъ новгородскій "выводъ" при Грозномъ, а еще больше — ассирійскіе методы и масштабы.

"Ассирійцы, — пишетъ Каутскій[1], — додумались до системы, которая обѣщала ихъ завоеваніямъ большую прочность: тамъ, гдѣ они наталкивались на упорное сопротивленіе или повторныя возстанія, они парализовали силы побѣжденнаго народа такимъ путемъ, что отнимали у него голову, т.е. отнимали у него господствующіе классы... самые знатные, образованные и боеспособные элементы... и отсылали ихъ въ отдаленную мѣстность, гдѣ они, оторванные отъ своей подпочвы, были совершенно безсильны. Оставшіеся на родинѣ крестьяне и мелкіе ремесленники представляли плохо связанную массу, неспособную оказать какое-нибудь сопротивленіе завоевателямъ"...

Совѣтская власть повсюду "наталкивалась на упорное сопротивленіе и повторныя возстанія" и имѣетъ всѣ основанія опасаться, въ случаѣ внѣшнихъ осложненій, такого подъема "сопротивленія и возстаній", какого еще не видала даже и многострадальная русская земля. Отсюда — и ассирійскіе методы, и ассирійскіе масштабы. Все болѣе или менѣе хозяйственно устойчивое, способное мало-мальски самостоятельно мыслить и дѣйствовать, — короче, все то, что оказываетъ хоть малѣйшее сопротивленіе всеобщему нивеллированію, — подвергается "выводу", искорененію, изгнанію.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Какъ видите — эти цифры очень далеки и отъ "мирной эволюціи", и отъ "ликвидаціи террора"... Боюсь, что во всякаго рода эволюціонныхъ теоріяхъ русская эмиграція слишкомъ увлеклась тенденціей "видѣть чаемое какъ бы сущимъ". Въ Россіи объ этихъ теоріяхъ не слышно абсолютно ничего, и для насъ — всѣхъ троихъ — эти теоріи эмиграціи явились полнѣйшей неожиданностью: какъ снѣгъ на голову... Конечно, нынѣшній маневръ власти — "защита родины" — обсуждается и въ Россіи, но за всю мою весьма многостороннюю совѣтскую практику я не слыхалъ ни одного случая, чтобы этотъ маневръ обсуждался, такъ сказать, всерьезъ — какъ его обсуждаютъ здѣсь, заграницей...

При НЭП'ѣ власть использовала инстинктъ собственности и, использовавъ, послала въ Соловки и на разстрѣлъ десятки и сотни тысячъ своихъ временныхъ нэповскихъ "помощниковъ". Первая пятилѣтка использовала инстинктъ строительства и привела страну къ голоду, еще небывалому даже въ исторіи соціалистическаго рая. Сейчасъ власть пытается использовать національный инстинктъ для того, чтобы въ моментъ военныхъ испытаній обезпечить, по крайней мѣрѣ, свой тылъ... Исторія всякихъ помощниковъ, попутчиковъ, смѣновѣховцевъ и прочихъ — использованныхъ до послѣдняго волоса и потомъ выкинутыхъ на разстрѣлъ — могла бы заполнить цѣлые томы. Въ эмиграціи и заграницей объ этой исторіи позволительно время отъ времени забывать: не эмиграція и не заграница платила своими шкурами за тенденцію "видѣть чаемое какъ бы сущимъ". Профессору Устрялову, сильно промахнувшемуся на своихъ НЭП'овскихъ пророчествахъ, рѣшительно ничего не стоитъ въ тиши харбинскаго кабинета смѣнить свои вѣхи еще одинъ разъ (или далеко не одинъ разъ!) и состряпать новое пророчество. Въ Россіи люди, ошибавшіеся въ своей оцѣнкѣ и повѣрившіе власти, платили за свои ошибки жизнью. И поэтому человѣкъ, который въ Россіи сталъ бы всерьезъ говорить объ эволюціи власти, былъ бы просто поднять на смѣхъ.

Но какъ бы ни оцѣнивать шансы "мирной эволюціи", мирнаго врастанія соціализма въ кулака (можно утверждать, что издали — виднѣе), одинъ фактъ остается для меня абсолютно внѣ всякаго сомнѣнія. Объ этомъ мелькомъ говорилъ краскомъ Тренинъ въ "Послѣднихъ Новостяхъ": страна ждетъ войны для возстанія. Ни о какой защитѣ "соціалистическаго отечества" со стороны народныхъ массъ — не можетъ быть и рѣчи. Наоборотъ: съ кѣмъ бы ни велась война и какими бы послѣдствіями ни грозилъ военный разгромъ — всѣ штыки и всѣ вилы, которые только могутъ быть воткнуты въ спину красной арміи, будутъ воткнуты обязательно. Каждый мужикъ знаетъ это точно такъ же, какъ это знаетъ и каждый коммунистъ!.. Каждый мужикъ знаетъ, что при первыхъ же выстрѣлахъ войны онъ въ первую голову будетъ рѣзать своего ближайшаго предсѣдателя сельсовѣта, предсѣдателя колхоза и т.п., и эти послѣдніе совершенно ясно знаютъ, что въ первые же дни войны они будутъ зарѣзаны, какъ бараны...

Я не могу сказать, чтобы вопросы отношенія массъ къ религіи, монархіи, республикѣ и пр. были для меня совершенно ясны... Но вопросъ объ отношеніи къ войнѣ выпираетъ съ такой очевидностью, что тутъ не можетъ быть никакихъ ошибокъ... Я не считаю это особенно розовой перспективой, но особенно розовыхъ перспективъ вообще не видать... Достаточно хорошо зная русскую дѣйствительность, я довольно ясно представляю себѣ, что будетъ дѣлаться въ Россіи на второй день послѣ объявленія войны: военный коммунизмъ покажется дѣтскимъ спектаклемъ... Нѣкоторыя репетиціи вотъ такого спектакля я видалъ уже въ Киргизіи, на Сѣверномъ Кавказѣ и въ Чечнѣ... Коммунизмъ это знаетъ совершенно точно — и вотъ почему онъ пытается ухватиться за ту соломинку довѣрія, которая, какъ ему кажется, въ массахъ еще осталась... Конечно, оселъ съ охапкой сѣна передъ носомъ принадлежитъ къ числу геніальнѣйшихъ изобрѣтеній міровой исторіи — такъ по крайней мѣрѣ утверждаетъ Вудвортъ, — но даже и это изобрѣтеніе изнашивается. Можно еще одинъ — совсѣмъ лишній — разъ обмануть людей, сидящихъ въ Парижѣ или въ Харбинѣ, но нельзя еще одинъ разъ (который, о Господи!) обмануть людей, сидящихъ въ концлагерѣ или въ колхозѣ... Для нихъ сейчасъ ubi bene — ibi patria, а хуже, чѣмъ на совѣтской родинѣ, имъ все равно не будетъ нигдѣ... Это, какъ видите, очень прозаично, не очень весело, но это всетаки —фактъ...

Учитывая этотъ фактъ, большевизмъ строитъ свои военные планы съ большимъ расчетомъ на возстанія — и у себя, и у противника. Или, какъ говорилъ мнѣ одинъ изъ военныхъ главковъ, вопросъ стоитъ такъ: "гдѣ раньше вспыхнутъ массовыя возстанія — у насъ или у противника. Они раньше всего вспыхнутъ въ тылу отступающей стороны. Поэтому мы должны наступать и поэтому мы будемъ наступать".

Къ чему можетъ привести это наступленіе — я не знаю. Но возможно, что въ результатѣ его міровая революція можетъ стать, такъ сказать, актуальнымъ вопросомъ... И тогда г. г. Устрялову, Блюму, Бернарду Шоу и многимъ другимъ — покровительственно поглаживающимъ большевицкаго пса или пытающимся въ порядкѣ торговыхъ договоровъ урвать изъ его шерсти клочокъ долларовъ — придется пересматривать свои вѣхи уже не въ кабинетахъ, а въ Соловкахъ и ББК'ахъ, — какъ ихъ пересматриваютъ много, очень много, людей, увѣровавшихъ въ эволюцію, сидя не въ Харбинѣ, а въ Россіи...

Въ этомъ — все же не вполнѣ исключенномъ случаѣ — неудобоусвояемые просторы россійскихъ отдаленныхъ мѣстъ будутъ несомненно любезно предоставлены въ распоряженіе соотвѣтствующихъ братскихъ ревкомовъ для поселенія тамъ многихъ, нынѣ благополучно вѣрующихъ, людей — откуда же взять этихъ просторовъ, какъ не на россійскомъ сѣверѣ?

И для этого случая мои очерки могутъ сослужить службу путеводителя и самоучителя.

БѢЛОМОРСКОБАЛТІЙСКІЙ КОМБИНАТЪ (ББК)

ОДИНОЧНЫЯ РАЗМЫШЛЕНІЯ

Въ камерѣ мокро и темно. Каждое утро я тряпкой стираю струйки воды со стѣнъ и лужицы — съ полу. Къ полудню — полъ снова въ лужахъ...

Около семи утра мнѣ въ окошечко двери просовываютъ фунтъ чернаго малосъѣдобнаго хлѣба — это мой дневной паекъ — и кружку кипятку. Въ полдень — блюдечко ячкаши, вечеромъ — тарелку жидкости, долженствующей изображать щи, и то же блюдечко ячкаши.

По камерѣ можно гулять изъ угла въ уголъ — выходитъ четыре шага туда и четыре обратно. На прогулку меня не выпускаютъ, книгъ и газетъ не даютъ, всякое сообщеніе съ внѣшнимъ міромъ отрѣзано. Насъ арестовали весьма конспиративно — и никто не знаетъ и не можетъ знать, гдѣ мы, собственно, находимся. Мы — т.е. я, мой братъ Борисъ и сынъ Юра. Но они — гдѣ-то по другимъ одиночкамъ.

Я по недѣлямъ не вижу даже тюремнаго надзирателя. Только чья-то рука просовывается съ ѣдой и чей-то глазъ каждыя 10-15 минутъ заглядываетъ въ волчекъ. Обладатель глаза ходитъ неслышно, какъ привидѣніе, и мертвая тишина покрытыхъ войлокомъ тюремныхъ корридоровъ нарушается только рѣдкимъ лязгомъ дверей, звономъ ключей и изрѣдка какимъ-нибудь дикимъ и скоро заглушаемымъ крикомъ. Только одинъ разъ я явственно разобралъ содержаніе этого крика:

— Товарищи, братишки, на убой ведутъ...

Ну, что же... Въ какую-то не очень прекрасную ночь вотъ точно такъ же поведутъ и меня. Всѣ объективныя основанія для этого "убоя" есть. Мой расчетъ заключается, въ частности, въ томъ, чтобы не дать довести себя до этого "убоя". Когда-то, еще до голодовокъ соціалистическаго рая, у меня была огромная физическая сила. Кое-что осталось и теперь. Каждый день, несмотря на голодовку, я все-таки занимаюсь гимнастикой, неизмѣнно вспоминая при этомъ андреевскаго студента изъ "Разсказа о семи повѣшенныхъ". Я надѣюсь, что у меня еще хватитъ силы, чтобы кое-кому изъ людей, которые вотъ такъ, ночью, войдутъ ко мнѣ съ револьверами въ рукахъ, переломать кости и быть пристрѣленнымъ безъ обычныхъ убойныхъ обрядностей... Все-таки — это проще...

Но, можетъ, захватятъ соннаго и врасплохъ — какъ захватили насъ въ вагонѣ? И тогда придется пройти весь этотъ скорбный путь, исхоженный уже столькими тысячами ногъ, со скрученными на спинѣ руками, все ниже и ниже, въ таинственный подвалъ ГПУ... И съ падающимъ сердцемъ ждать послѣдняго — уже неслышнаго — толчка въ затылокъ.

Ну, что-жъ... Неуютно — но я не первый и не послѣдній. Еще неуютнѣе мысль, что по этому пути придется пройти и Борису. Въ его біографіи — Соловки, и у него совсѣмъ ужъ мало шансовъ на жизнь. Но онъ чудовищно силенъ физически и едва-ли дастъ довести себя до убоя...

А какъ съ Юрой? Ему еще нѣтъ 18-ти лѣтъ. Можетъ быть, пощадятъ, а можетъ быть, и нѣтъ. И когда въ воображеніи всплываетъ его высокая и стройная юношеская фигура, его кудрявая голова... Въ Кіевѣ, на Садовой 5, послѣ ухода большевиковъ я видѣлъ человѣческія головы, прострѣленныя изъ нагана на близкомъ разстояніи:

Когда я представляю себѣ Юру, плетущагося по этому скорбному пути, и его голову... Нѣтъ, объ этомъ нельзя думать. Отъ этого становится тѣсно и холодно въ груди и мутится въ головѣ. Тогда хочется сдѣлать что-нибудь рѣшительно ни съ чѣмъ несообразное.

Но не думать — тоже нельзя. Безконечно тянутся безсонныя тюремныя ночи, неслышно заглядываетъ въ волчекъ чей-то почти невидимый глазъ. Тускло свѣтитъ съ середины потолка электрическая лампочка. Со стѣнъ несетъ сыростью. О чемъ думать въ такія ночи?

О будущемъ думать нечего. Гдѣ-то тамъ, въ таинственныхъ глубинахъ Шпалерки, уже, можетъ быть, лежитъ клочекъ бумажки, на которомъ чернымъ по бѣлому написана моя судьба, судьба брата и сына, и объ этой судьбѣ думать нечего, потому что она — неизвѣстна, потому что въ ней измѣнить я уже ничего не могу.

Говорятъ, что въ памяти умирающаго проходитъ вся его жизнь. Такъ и у меня — мысль все настойчивѣе возвращается къ прошлому, къ тому, что за всѣ эти революціонные годы было перечувствовано, передумано, сдѣлано, — точно на какой-то суровой, аскетической исповѣди передъ самимъ собой. Исповѣди тѣмъ болѣе суровой, что именно я, какъ "старшій въ родѣ", какъ организаторъ, а въ нѣкоторой степени и иниціаторъ побѣга, былъ отвѣтственъ не только за свою собственную жизнь. И вотъ — я допустилъ техническую ошибку.

БЫЛО-ЛИ ЭТО ОШИБКОЙ?

Да, техническая ошибка, конечно, была — именно въ результатѣ ея мы очутились здѣсь. Но не было ли чего-то болѣе глубокаго — не было ли принципіальной ошибки въ нашемъ рѣшеніи бѣжать изъ Россіи. Неужели же нельзя было остаться, жить такъ, какъ живутъ милліоны, пройти вмѣстѣ со своей страной весь ея трагическій путь въ неизвѣстность? Дѣйствительно ли не было никакого житья? Никакого просвѣта?

Внѣшняго толчка въ сущности не было вовсе. Внѣшне наша семья жила въ послѣдніе годы спокойной и обезпеченной жизнью, болѣе спокойной и болѣе обезпеченной, чѣмъ жизнь подавляющаго большинства квалифицированной интеллигенціи. Правда, Борисъ прошелъ многое, въ томъ числѣ и Соловки, но и онъ, даже будучи ссыльнымъ, устраивался какъ-то лучше, чѣмъ устраивались другіе...

Я вспоминаю страшныя московскія зимы 1928 — 1930 г. г., когда Москва — конечно, рядовая, неоффиціальная Москва — вымерзала отъ холода и вымирала отъ голода. Я жилъ подъ Москвой, въ 20 верстахъ, въ Салтыковкѣ, гдѣ живутъ многострадальные "зимогоры", для которыхъ въ Москвѣ не нашлось жилплощади. Мнѣ не нужно было ѣздить въ Москву на службу, ибо моей профессіей была литературная работа въ области спорта и туризма. Москва внушала мнѣ острое отвращеніе своей переполненностью, сутолокой, клопами, грязью. А въ Салтыковкѣ у меня была своя робинзоновская мансарда, достаточно просторная и почти полностью изолированная отъ жилищныхъ дрязгъ, подслушиванія, грудныхъ ребятъ за стѣной и вѣчныхъ примусовъ въ корридорѣ, безъ вѣчной борьбы за ухваченный кусочекъ жилплощади, безъ управдомовской слѣжки и безъ прочихъ московскихъ ароматовъ. Въ Салтыковкѣ, кромѣ того, можно было, хотя бы частично, отгораживаться отъ холода и голода.

Лѣтомъ мы собирали грибы и ловили рыбу. Осенью и зимой корчевали пни (хворостъ былъ давно подобранъ подъ метелку). Конечно, всего этого было мало, тѣмъ болѣе, что время отъ времени въ Москвѣ наступали моменты, когда ничего мало-мальски съѣдобнаго, иначе какъ по карточкамъ, нельзя было достать ни за какія деньги. По крайней мѣрѣ — легальнымъ путемъ.

Поэтому приходилось прибѣгать иногда къ весьма сложнымъ и почти всегда не весьма легальнымъ комбинаціямъ. Такъ, одну изъ самыхъ голодныхъ зимъ мы пропитались картошкой и икрой. Не какой-нибудь грибной икрой, которая по цѣнѣ около трешки за кило предлагается "кооперированнымъ трудящимся" и которой даже эти трудящіеся ѣсть не могутъ, а настоящей, живительной черной икрой, зернистой и паюсной. Хлѣба, впрочемъ, не было...

Фактъ пропитанія икрой въ теченіе цѣлой зимы цѣлаго совѣтскаго семейства могъ бы, конечно, служить иллюстраціей "безпримѣрнаго въ исторіи подъема благосостоянія массъ", но по существу дѣло обстояло прозаичнѣе.

Въ старомъ елисѣевскомъ магазинѣ на Тверской обосновался "Инснабъ", изъ котораго безхлѣбное совѣтское правительство снабжало своихъ иностранцевъ — приглашенныхъ по договорамъ иностранныхъ спеціалистовъ и разную коминтерновскую и профинтерновскую шпану помельче. Шпана покрупнѣе — снабжалась изъ кремлевскаго распредѣлителя.

Впрочемъ, это былъ періодъ, когда и для иностранцевъ уже немного оставалось. Каждый изъ нихъ получалъ персональную заборную книжку, въ которой было проставлено, сколько продуктовъ онъ можетъ получить въ мѣсяцъ. Количество это колебалось въ зависимости отъ производственной и политической цѣнности даннаго иностранца, но въ среднемъ было очень невелико. Особенно ограничена была выдача продуктовъ первой необходимости — картофеля, хлѣба, сахару и пр. И наоборотъ — икра, семга, балыки, вина и пр. — отпускались безъ ограниченій. Цѣны же на всѣ эти продукты первой и не первой необходимости были разъ въ 10-20 ниже рыночныхъ.

Русскихъ въ магазинъ не пускали вовсе. У меня же было сногсшибательное англійское пальто и "неопалимая" сигара, спеціально для особыхъ случаевъ сохранявшаяся.

И вотъ, я въ этомъ густо иностранномъ пальто и съ сигарой въ зубахъ важно шествую мимо чекиста изъ паршивенькихъ, охраняющаго этотъ съѣстной рай отъ голодныхъ совѣтскихъ глазъ. Въ первые визиты чекистъ еще пытался спросить у меня пропускъ, я величественно запускалъ руку въ карманъ и, ничего оттуда видимого не вынимая, проплывалъ мимо. Въ магазинѣ все уже было просто. Конечно, хорошо бы купить и просто хлѣба; картошка, даже и при икрѣ, все же надоѣдаетъ, но хлѣбъ строго нормированъ и безъ книжки нельзя купить ни фунта. Ну, что-жъ. Если нѣтъ хлѣба, будемъ жрать честную пролетарскую икру.

Икра здѣсь стоила 22 рубля кило. Я не думаю, чтобы Рокфеллеръ поглощалъ ее въ такихъ количествахъ... въ какихъ ее поглощала совѣтская Салтыковка. Но къ икрѣ нуженъ былъ еще и картофель.

Съ картофелемъ дѣлалось такъ. Мое образцово-показательное пальто оставлялось дома, я надѣвалъ свою видавшую самые живописные виды совѣтскую хламиду и устремлялся въ подворотни гдѣ-нибудь у Земляного Вала. Тамъ мирно и съ подозрительно честнымъ взглядомъ прохаживались подмосковныя крестьянки. Я посмотрю на нее, она посмотритъ на меня. Потомъ я пройдусь еще разъ и спрошу ее таинственнымъ шепоткомъ:

— Картошка есть?

— Какая тутъ картошка... — но глаза "спекулянтки" уже ощупываютъ меня. Ощупавъ меня взглядомъ и убѣдившись въ моей добропорядочности, "спекулянтка" задаетъ какой-нибудь довольно безсмысленный вопросъ:

— А вамъ картошки надо?..

Потомъ мы идемъ куда-нибудь въ подворотню, на задворки, гдѣ на какой-нибудь кучкѣ тряпья сидитъ мальчуганъ или дѣвченка, а подъ тряпьемъ — завѣтный, со столькими трудностями и рискомъ провезенный въ Москву мѣшочекъ съ картошкой. За картошку я плачу по 5-6 рублей кило...

Хлѣба же не было потому, что мои неоднократныя попытки использовать всѣ блага пресловутой карточной системы кончались позорнымъ проваломъ: я бѣгалъ, хлопоталъ, доставалъ изъ разныхъ мѣстъ разныя удостовѣренія, торчалъ въ потной и вшивой очереди и карточномъ бюро, получалъ карточки и потомъ ругался съ женой, по экономически-хозяйственной иниціативѣ которой затѣвалась вся эта волынка.

Я вспоминаю газетныя замѣтки о томъ, съ какимъ "энтузіазмомъ" привѣтствовалъ пролетаріатъ эту самую карточную систему въ Россіи; "энтузіазмъ" извлекается изъ самыхъ, казалось бы, безнадежныхъ источниковъ... Но карточная система сорганизована была дѣйствительно остроумно.

Мы всѣ трое — на совѣтской работѣ и всѣ трое имѣемъ карточки. Но моя карточка прикрѣплена къ распредѣлителю у Земляного Вала, карточка жены — къ распредѣлителю на Тверской и карточка сына — гдѣ-то у Разгуляя. Это — разъ. Второе: по карточкѣ, кромѣ хлѣба, получаю еще и сахаръ по 800 гр. въ мѣсяцъ. Талоны на остальные продукты имѣютъ чисто отвлеченное значеніе и никого ни къ чему не обязываютъ.

Такъ вотъ, попробуйте на московскихъ трамваяхъ объѣхать всѣ эти три кооператива, постоять въ очереди у каждаго изъ нихъ и по меньшей мѣрѣ въ одномъ изъ трехъ получить отвѣтъ, что хлѣбъ уже весь вышелъ, будетъ къ вечеру или завтра. Говорятъ, что сахару нѣтъ. На дняхъ будетъ. Эта операція повторяется раза три-четыре, пока въ одинъ прекрасный день вамъ говорятъ:

— Ну, что-жъ вы вчера не брали? Вчера сахаръ у насъ былъ.

— А когда будетъ въ слѣдующій разъ?

— Да, все равно, эти карточки уже аннулированы. Надо было вчера брать.

И все — въ порядкѣ. Карточки у васъ есть? — Есть.

Право на два фунта сахару вы имѣете? — Имѣете.

А что вы этого сахару не получили — ваше дѣло. Не надо было зѣвать...

Я не помню случая, чтобы моихъ нервовъ и моего характера хватало больше, чѣмъ на недѣлю такой волокиты. Я доказывалъ, что за время, ухлопанное на всю эту идіотскую возню, можно заработать въ два раза больше денегъ, чѣмъ всѣ эти паршивые нищіе, совѣтскіе объѣдки стоятъ на вольномъ рынкѣ. Что для человѣка вообще и для мужчины, въ частности, ей Богу, менѣе позорно схватить кого-нибудь за горло, чѣмъ три часа стоять бараномъ въ очереди и подъ конецъ получить издѣвательскій шишъ.

Послѣ вотъ этакихъ поѣздокъ пріѣзжаешь домой въ состояніи ярости и бѣшенства. Хочется по дорогѣ набить морду какому-нибудь милиціонеру, который приблизительно въ такой же степени, какъ и я, виноватъ въ этомъ раздувшемся на одну шестую часть земного шара кабакѣ, или устроить вооруженное возстаніе. Но такъ какъ бить морду милиціонеру — явная безсмыслица, а для вооруженнаго возстанія нужно имѣть, по меньшей мѣрѣ, оружіе, то оставалось прибѣгать къ излюбленному оружію рабовъ — къ жульничеству.

Я съ трескомъ рвалъ карточки и шелъ въ какой-нибудь "Инснабъ".

О МОРАЛИ

Я не питаю никакихъ иллюзій насчетъ того, что комбинація съ "Инснабомъ" и другія въ этомъ же родѣ — имя имъ — легіонъ — не были жульничествомъ. Не хочу вскармливать на этихъ иллюзіяхъ и читателя.

Нѣкоторымъ оправданіемъ для меня можетъ служить то обстоятельство, что въ Совѣтской Россіи такъ дѣлали и дѣлаютъ всѣ — начиная съ государства. Государство за мою болѣе или менѣе полноцѣнную работу даетъ мнѣ бумажку, на которой написано, что цѣна ей — рубль, и даже что этотъ рубль обмѣнивается на золото. Реальная же цѣна этой бумажки — немногимъ больше копѣйки, несмотря на ежедневный курсовой отчетъ "Извѣстій", въ которомъ эта бумажка упорно фигурируетъ въ качествѣ самаго всамдѣлишняго полноцѣннаго рубля. Въ теченіе 17-ти лѣтъ государство, если и не всегда грабитъ меня, то ужъ обжуливаетъ систематически, изо дня въ день. Рабочаго оно обжуливаетъ больше, чѣмъ меня, а мужика — больше, чѣмъ рабочаго. Я пропитываюсь "Инснабомъ" и не голодаю, рабочій воруетъ на заводѣ и — все же голодаетъ, мужикъ таскается по ночамъ по своему собственному полю съ ножикомъ или ножницами въ рукахъ, стрижетъ колосья — и совсѣмъ уже мретъ съ голоду. Мужикъ, ежели онъ попадется, рискуетъ или разстрѣломъ, или минимумъ, "при смягчающихъ вину обстоятельствахъ", десятью годами концлагеря (законъ отъ 7 августа 32 г.). Рабочій рискуетъ тремя-пятью годами концлагеря или минимумъ — исключеніемъ изъ профсоюза. Я рискую минимумъ — однимъ непріятнымъ разговоромъ и максимумъ — нѣсколькими непріятными разговорами. Ибо никакой "широкой общественно-политической кампаніей" мои хожденія въ "Инснабъ" непредусмотрѣны.

Легкомысленный иностранецъ можетъ упрекнуть и меня, и рабочаго, и мужика въ томъ, что, "обжуливая государство", мы сами создаемъ свой собственный голодъ. Но и я, и рабочій, и мужикъ отдаемъ себѣ совершенно ясный отчетъ въ томъ, что государство — это отнюдь не мы, а государство — это міровая революція. И что каждый украденный у насъ рубль, день работы, снопъ хлѣба пойдутъ въ эту самую бездонную прорву міровой революціи: на китайскую красную армію, на англійскую забастовку, на германскихъ коммунистовъ, на откормъ коминтерновской шпаны. Пойдутъ на военные заводы пятилѣтки, которая строится все же въ расчетѣ на войну за міровую революцію. Пойдутъ на укрѣпленіе того же дикаго партійно-бюрократическаго кабака, отъ котораго стономъ стонемъ всѣ мы.

Нѣтъ, государство — это не я. И не мужикъ, и не рабочій. Государство для насъ — это совершенно внѣшняя сила, насильственно поставившая насъ на службу совершенно чуждымъ намъ цѣлямъ. И мы отъ этой службы изворачиваемся, какъ можемъ.

ТЕОРІЯ ВСЕОБЩАГО НАДУВАТЕЛЬСТВА

Служба же эта заключается въ томъ, чтобы мы возможно меньше ѣли и возможно больше работали во имя тѣхъ же бездонныхъ универсально революціонныхъ аппетитовъ. Во-первыхъ, не ѣвши, мы вообще толкомъ работать не можемъ: одни — потому, что нѣтъ силъ, другіе — потому, что голова занята поисками пропитанія. Во вторыхъ, партійно-бюрократическій кабакъ, нацѣленный на міровую революцію, создаетъ условія, при которыхъ толкомъ работать совсѣмъ ужъ нельзя. Рабочій выпускаетъ бракъ, ибо вся система построена такъ, что бракъ является его почти единственнымъ продуктомъ; о томъ, какъ работаетъ мужикъ — видно по неизбывному совѣтскому голоду. Но тема о совѣтскихъ заводахъ и совѣтскихъ поляхъ далеко выходитъ за рамки этихъ очерковъ. Что же касается лично меня, то и я поставленъ въ такія условія, что не жульничать я никакъ не могу.

Я работаю въ области спорта — и меня заставляютъ разрабатывать и восхвалять проектъ гигантскаго стадіона въ Москвѣ. Я знаю, что для рабочей и прочей молодежи нѣтъ элементарнѣйшихъ спортивныхъ площадокъ, что люди у лыжныхъ станцій стоятъ въ очереди часами, что стадіонъ этотъ имѣетъ единственное назначеніе — пустить пыль въ глаза иностранцевъ, обжулить иностранную публику размахомъ совѣтской физической культуры. Это дѣлается для міровой революціи. Я — противъ стадіона, но я не могу ни протестовать, ни уклониться отъ него.

Я пишу очерки о Дагестанѣ — изъ этихъ очерковъ цензура выбрасываетъ самые отдаленные намеки на тотъ весьма существенный фактъ, что весь плоскостной Дагестанъ вымираетъ отъ маляріи, что вербовочныя организаціи вербуютъ туда людей (кубанцевъ и украинцевъ) приблизительно на вѣрную смерть... Конечно, я не пишу о томъ, что золота, которое тоннами идетъ на революцію во всемъ мірѣ и на соціалистическій кабакъ въ одной странѣ, не хватило на покупку нѣсколькихъ килограммовъ хинина для Дагестана... И по моимъ очеркамъ выходитъ, что на Шипкѣ все замѣчательно спокойно и живописно. Люди ѣдутъ, пріѣзжаютъ съ маляріей и говорятъ мнѣ вещи, отъ которыхъ надо бы краснѣть...

Я ѣду въ Киргизію и вижу тамъ неслыханное разореніе киргизскаго скотоводства, неописуемый даже для совѣтской Россіи, кабакъ животноводческихъ совхозовъ, концентраціонные лагери на рѣкѣ Чу, цыганскіе таборы оборванныхъ и голодныхъ кулацкихъ семействъ, выселенныхъ сюда изъ Украины. Я чудомъ уношу свои ноги отъ киргизскаго возстанія, а киргизы зарѣзали бы меня, какъ барана, и имѣли бы весьма вѣскія основанія для этой операціи — я русскій и изъ Москвы. Для меня это было бы очень невеселое похмѣлье на совсѣмъ ужъ чужомъ пиру, но какое дѣло киргизамъ до моихъ политическихъ взглядовъ?

И обо всемъ этомъ я не могу написать ни слова. А не писать — тоже нельзя. Это значитъ — поставить крестъ надъ всякими попытками литературной работы и, слѣдовательно, — надо всякими возможностями заглянуть вглубь страны и собственными глазами увидѣть, что тамъ дѣлается. И я вру.

Я вру, когда работаю переводчикомъ съ иностранцами. Я вру, когда выступаю съ докладами о пользѣ физической культуры, ибо въ мои тезисы обязательно вставляются разговоры о томъ, какъ буржуазія запрещаетъ рабочимъ заниматься спортомъ и т.п. Я вру, когда составляю статистику совѣтскихъ физкультурниковъ — цѣликомъ и полностью высосанную мною и моими сотоварищами по работѣ изъ всѣхъ нашихъ пальцевъ, — ибо "верхи" требуютъ крупныхъ цифръ, такъ сказать, для экспорта заграницу...

Это все вещи похуже пяти килограммъ икры изъ иностраннаго распредѣлителя. Были вещи и еще похуже... Когда сынъ болѣлъ тифомъ и мнѣ нуженъ былъ керосинъ, а керосина въ городѣ не было, — я воровалъ этотъ керосинъ въ военномъ кооперативѣ, въ которомъ служилъ въ качествѣ инструктора. Изъ за двухъ литровъ керосина, спрятанныхъ подъ пальто, я рисковалъ разстрѣломъ (военный кооперативъ). Я рисковалъ своей головой, но въ такой же степени я готовъ былъ свернуть каждую голову, ставшую на дорогѣ къ этому керосину. И вотъ, крадучись съ этими двумя литрами, торчавшими у меня изъ подъ пальто, я наталкиваюсь носъ къ носу съ часовымъ. Онъ понялъ, что у меня керосинъ и что этого керосина трогать не слѣдуетъ. А что было бы, если бы онъ этого не понялъ?..

У меня передъ революціей не было ни фабрикъ, ни заводовъ, ни имѣній, ни капиталовъ. Я не потерялъ ничего такого, что можно было бы вернуть, какъ, допустимъ, въ случаѣ переворота, можно было бы вернуть домъ. Но я потерялъ 17 лѣтъ жизни, которые безвозвратно и безсмысленно были ухлопаны въ этотъ сумасшедшій домъ совѣтскихъ принудительныхъ работъ во имя міровой революціи, въ жульничество, которое диктовалось то голодомъ, то чрезвычайкой, то профсоюзомъ — а профсоюзъ иногда не многимъ лучше чрезвычайки. И, конечно, даже этими семнадцатью годами я еще дешево отдѣлался. Десятки милліоновъ заплатили всѣми годами своей жизни, всей своей жизнью...

Временами появлялась надежда на то, что на россійскихъ просторахъ, удобренныхъ милліонами труповъ, обогащенныхъ годами нечеловѣческаго труда и нечеловѣческой плюшкинской экономіи, взойдутъ, наконецъ, ростки какой-то человѣческой жизни. Эти надежды появлялись до тѣхъ поръ, пока я не понялъ съ предѣльной ясностью — все это для міровой революціи, но не для страны.

Семнадцать лѣтъ накапливалось великое отвращенье. И оно росло по мѣрѣ того, какъ росъ и совершенствовался аппаратъ давленія. Онъ уже не работалъ, какъ паровой молотъ, дробящими и слышными на весь міръ ударами. Онъ работалъ, какъ гидравлическій прессъ, сжимая неслышно и сжимая на каждомъ шагу, постепенно охватывая этимъ давленіемъ абсолютно всѣ стороны жизни...

Когда у васъ подъ угрозой револьвера требуютъ штаны — это еще терпимо. Но когда отъ васъ подъ угрозой того же револьвера требуютъ, кромѣ штановъ, еще и энтузіазма, — жить становится вовсе невмоготу, захлестываетъ отвращеніе.

Вотъ это отвращеніе толкнуло насъ къ финской границѣ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Долгое время надъ нашими попытками побѣга висѣло нѣчто вродѣ фатума, рока, невезенья — называйте, какъ хотите. Первая попытка была сдѣлана осенью 1932 года. Все было подготовлено очень неплохо, включая и развѣдку мѣстности. Я предварительно поѣхалъ въ Карелію, вооруженный, само собою разумѣется, соотвѣтствующими документами, и выяснилъ тамъ приблизительно все, что мнѣ нужно было. Но благодаря нѣкоторымъ чисто семейнымъ обстоятельствамъ, мы не смогли выѣхать раньше конца сентября — время для Кареліи совсѣмъ не подходящее, и передъ нами всталъ вопросъ: не лучше ли отложить все это предпріятіе до слѣдующаго года.

Я справился въ московскомъ бюро погоды — изъ его сводокъ явствовало, что весь августъ и сентябрь въ Кареліи стояла исключительно сухая погода, не было ни одного дождя. Слѣдовательно, угроза со стороны карельскихъ болотъ отпадала, и мы двинулись.

Московское бюро погоды оказалось, какъ въ сущности слѣдовало предполагать заранѣе, совѣтскимъ бюро погоды. Въ августѣ и сентябрѣ въ Кареліи шли непрерывные дожди. Болота оказались совершенно непроходимыми. Мы четверо сутокъ вязли и тонули въ нихъ и съ великимъ трудомъ и рискомъ выбирались обратно. Побѣгъ былъ отложенъ на іюнь 1933 г.

8 іюня 1933 года, рано утромъ, моя belle-soeur Ирина поѣхала въ Москву получать уже заказанные билеты. Но Юра, проснувшись, заявилъ, что у него какія-то боли въ животѣ. Борисъ ощупалъ Юру, и оказалось что-то похожее на аппендицитъ. Борисъ поѣхалъ въ Москву "отмѣнять билеты", я вызвалъ еще двухъ врачей, и къ полудню всѣ сомнѣнія разсѣялись: аппендицитъ. Везти сына въ Москву, въ больницу, на операцію по жуткимъ подмосковнымъ ухабамъ я не рискнулъ. Предстояло выждать конца припадка и потомъ дѣлать операцію. Но во всякомъ случаѣ побѣгъ былъ сорванъ второй разъ. Вся подготовка, такая сложная и такая опасная — продовольствіе, документы, оружіе и пр. — все было сорвано. Психологически это былъ жестокій ударъ, совершенно непредвидѣнный и неожиданный ударъ, свалившійся, такъ сказать, совсѣмъ непосредственно отъ судьбы. Точно кирпичъ на голову...

Побѣгъ былъ отложенъ на начало сентября — ближайшій срокъ поправки Юры послѣ операціи.

Настроеніе было подавленное. Трудно было идти на такой огромный рискъ, имѣя позади двѣ такъ хорошо подготовленныя и все же сорвавшіяся попытки. Трудно было потому, что откуда-то изъ подсознанія безформенной, но давящей тѣнью выползало смутное предчувствіе, суевѣрный страхъ передъ новымъ ударомъ, ударомъ неизвѣстно съ какой стороны.

Наша основная группа — я, сынъ, братъ и жена брата — были тѣсно спаянной семьей, въ которой каждый другъ въ другѣ былъ увѣренъ. Всѣ были крѣпкими, хорошо тренированными людьми, и каждый могъ положиться на каждаго. Пятый участникъ группы былъ болѣе или менѣе случаенъ: старый бухгалтеръ Степановъ (фамилія вымышлена), у котораго заграницей, въ одномъ изъ лимитрофовъ, осталась вся его семья и всѣ его родные, а здѣсь, въ СССР, потерявъ жену, онъ остался одинъ, какъ перстъ. Во всей организаціи побѣга онъ игралъ чисто пассивную роль, такъ сказать, роль багажа. Въ его честности мы были увѣрены точно такъ же, какъ и въ его робости.

Но кромѣ этихъ пяти непосредственныхъ участниковъ побѣга, о проектѣ зналъ еще одинъ человѣкъ — и вотъ именно съ этой стороны и пришелъ ударъ.

Въ Петроградѣ жилъ мой очень старый пріятель, Іосифъ Антоновичъ. И у него была жена г-жа Е., женщина изъ очень извѣстной и очень богатой польской семьи, чрезвычайно энергичная, самовлюбленная и неумная. Такими бываетъ большинство женщинъ, считающихъ себя великими дипломатками.

За три недѣли до нашего отъѣзда въ моей салтыковской голубятнѣ, какъ снѣгъ на голову, появляется г-жа Е., въ сопровожденіи мистера Бабенко. Мистера Бабенко я зналъ по Питеру — въ квартирѣ Іосифа Антоновича онъ безвылазно пьянствовалъ года три подрядъ.

Я былъ удивленъ этимъ неожиданнымъ визитомъ, и я былъ еще болѣе удивленъ, когда г-жа Е. стала просить меня захватить съ собой и ее. И не только ее, но и мистера Бабенко, который, дескать, является ея женихомъ или мужемъ, или почти мужемъ — кто тамъ разберетъ при совѣтской простотѣ нравовъ.

Это еще не былъ ударъ, но это уже была опасность. При нашемъ нервномъ состояніи, взвинченномъ двумя годами подготовки, двумя годами неудачъ, эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы. Какое право имѣла г-жа Е. посвящать м-ра Бабенко въ нашъ проектъ безъ всякой санкціи съ нашей стороны? А что Бабенко былъ посвященъ — стало ясно, несмотря на всѣ отпирательства г-жи Е.

Въ субъективной лойяльности г-жи Е. мы не сомнѣвались. Но кто такой Бабенко? Если онъ сексотъ, — мы все равно никуда не уѣдемъ и никуда не уйдемъ. Если онъ не сексотъ, — онъ будетъ намъ очень полезенъ — бывшій артиллерійскій офицеръ, человѣкъ съ прекраснымъ зрѣніемъ и прекрасной оріентировкой въ лѣсу. А въ Кареліи, съ ея магнитными аномаліями и ненадежностью работы компаса, оріентировка въ странахъ свѣта могла имѣть огромное значеніе. Его охотничьи и лѣсные навыки мы провѣрили, но въ его артиллерійскомъ прошломъ оказалась нѣкоторая неясность.

Зашелъ разговоръ объ оружіи, и Бабенко сказалъ, что онъ, въ свое время много тренировался на фронтѣ въ стрѣльбѣ изъ нагана и что на пятьсотъ шаговъ онъ довольно увѣренно попадалъ въ цѣль величиной съ человѣка.

Этотъ "наганъ" подѣйствовалъ на меня, какъ ударъ обухомъ. На пятьсотъ шаговъ наганъ вообще не можетъ дать прицѣльнаго боя, и этого обстоятельства бывшій артиллерійскій офицеръ не могъ не знать.

Въ стройной біографіи Николая Артемьевича Бабенки образовалась дыра, и въ эту дыру хлынули всѣ наши подозрѣнія...

Но что намъ было дѣлать? Если Бабенко — сексотъ, то все равно мы уже "подъ стеклышкомъ", все равно гдѣ-то здѣсь же въ Салтыковкѣ, по какимъ-то окнамъ и угламъ, торчатъ ненавистные намъ агенты ГПУ, все равно каждый нашъ шагъ — уже подъ контролемъ...

Съ другой стороны, какой смыслъ Бабенкѣ выдавать насъ? У г-жи Е. въ Польшѣ — весьма солидное имѣніе, Бабенко — женихъ г-жи Е., и это имѣніе, во всякомъ случаѣ, привлекательнѣе тѣхъ тридцати совѣтскихъ сребренниковъ, которые Бабенко, можетъ быть, получитъ — а можетъ быть, и не получитъ — за предательство...

Это было очень тяжелое время неоформленныхъ подозрѣній и давящихъ предчувствій. Въ сущности, съ очень большимъ рискомъ и съ огромными усиліями, но мы еще имѣли возможность обойти ГПУ: ночью уйти изъ дому въ лѣсъ и пробираться къ границѣ, но уже персидской, а не финской, и уже безъ документовъ и почти безъ денегъ.

Но... мы поѣхали. У меня было ощущенье, точно я ѣду въ какой-то похоронной процессіи, а покойники — это всѣ мы.

Въ Питерѣ насъ долженъ былъ встрѣтить Бабенко и присоединиться къ намъ. Поѣздка г-жи Е. отпала, такъ какъ у нея появилась возможность легальнаго выѣзда черезъ Интуристъ[2]. Бабенко встрѣтилъ насъ и очень быстро и ловко устроилъ намъ плацъ-пересадочные билеты до ст. Шуйская Мурманской ж. д.

Я не думаю, чтобы кто бы то ни было изъ насъ находился во вполнѣ здравомъ умѣ и твердой памяти. Я какъ-то вяло отмѣтилъ въ умѣ и "оставилъ безъ послѣдствій" тотъ фактъ, что вагонъ, на который Бабенко досталъ плацкарты, былъ послѣднимъ, въ хвостѣ поѣзда, что какими-то странными были номера плацкартъ — въ разбивку: 3-ій, 6-ой, 8-ой и т.д., что главный кондукторъ безъ всякой къ этому необходимости заставилъ насъ разсѣсться "согласно взятымъ плацкартамъ", хотя мы договорились съ пассажирами о перемѣнѣ мѣстъ. Да и пассажиры были странноваты...

Вечеромъ мы всѣ собрались въ одномъ купе. Бабенко разливалъ чай, и послѣ чаю я, уже давно страдавшій безсоницей, заснулъ какъ-то странно быстро, точно въ омутъ провалился...

Я сейчасъ не помню, какъ именно я это почувствовалъ... Помню только, что я рѣзко рванулся, отбросилъ какого-то человѣка къ противоположной стѣнкѣ купе, человѣкъ глухо стукнулся головой объ стѣнку, что кто-то повисъ на моей рукѣ, кто-то цѣпко обхватилъ мои колѣна, какія-то руки сзади судорожно вцѣпились мнѣ въ горло — а прямо въ лицо уставились три или четыре револьверныхъ дула.

Я понялъ, что все кончено. Точно какая-то черная молнія вспыхнула невидимымъ свѣтомъ и освѣтила все — и Бабенко съ его странной теоріей баллистики, и странные номера плацкартъ, и тѣхъ 36 пассажировъ, которые въ личинахъ инженеровъ, рыбниковъ, бухгалтеровъ, желѣзнодорожниковъ, ѣдущихъ въ Мурманскъ, въ Кемь, въ Петрозаводскъ, составляли, кромѣ насъ, все населеніе вагона.

Вагонъ былъ наполненъ шумомъ борьбы, тревожными криками чекистовъ, истерическимъ визгомъ Степушки, чьимъ-то раздирающимъ уши стономъ... Вотъ почтенный "инженеръ" тычетъ мнѣ въ лицо кольтомъ, кольтъ дрожитъ въ его рукахъ, инженеръ приглушенно, но тоже истерически кричитъ: "руки вверхъ, руки вверхъ, говорю я вамъ!"

Приказаніе — явно безсмысленное, ибо въ мои руки вцѣпилось человѣка по три на каждую и на мои запястья уже надѣта "восьмерка" — наручники, тѣсно сковывающіе одну руку съ другой... Какой-то вчерашній "бухгалтеръ" держитъ меня за ноги и вцѣпился зубами въ мою штанину. Человѣкъ, котораго я отбросилъ къ стѣнѣ, судорожно вытаскиваетъ изъ кармана что-то блестящее... Словно все купе ощетинилось стволами наганомъ, кольтовъ, браунинговъ...

___

Мы ѣдемъ въ Питеръ въ томъ же вагонѣ, что и выѣхали. Насъ просто отцѣпили отъ поѣзда и прицѣпили къ другому. Вѣроятно, внѣ вагона никто ничего и не замѣтилъ.

Я сижу у окна. Руки распухли отъ наручниковъ, кольца которыхъ оказались слишкомъ узкими для моихъ запястій. Въ купе, ни на секунду не спуская съ меня глазъ, посмѣнно дежурятъ чекисты — по три человѣка на дежурство. Они изысканно вѣжливы со мной. Нѣкоторые знаютъ меня лично. Для охоты на столь "крупнаго звѣря", какъ мы съ братомъ, ГПУ, повидимому, мобилизовало половину тяжело-атлетической секціи ленинградскаго "Динамо". Хотѣли взять насъ живьемъ и по возможности неслышно.

Сдѣлано, что и говорить, чисто, хотя и не безъ излишнихъ затрать. Но что для ГПУ значатъ затраты? Не только отдѣльный "салонъ вагонъ", и цѣлый поѣздъ могли для насъ подставить.

На полкѣ лежитъ уже ненужное оружіе. У насъ были двѣ двухстволки, берданка, малокалиберная винтовка и у Ирины — маленькій браунингъ, который Юра контрабандой привезъ изъ заграницы... Въ лѣсу, съ его радіусомъ видимости въ 40 — 50 метровъ, это было бы очень серьезнымъ оружіемъ въ рукахъ людей, которые бьются за свою жизнь. Но здѣсь, въ вагонѣ, мы не успѣли за него даже и хватиться.

Грустно — но уже все равно. Жребій былъ брошенъ, и игра проиграна въ чистую...

Въ вагонѣ распоряжается тотъ самый толстый "инженеръ", который тыкалъ мнѣ кольтомъ въ физіономію. Зовутъ его Добротинъ. Онъ разрѣшаетъ мнѣ подъ очень усиленнымъ конвоемъ пойти въ уборную, и, проходя черезъ вагонъ, я обмѣниваюсь дѣланной улыбкой съ Борисомъ, съ Юрой... Всѣ они, кромѣ Ирины, тоже въ наручникахъ. Жалобно смотритъ на меня Степушка. Онъ считалъ, что на предательство со стороны Бабенки — одинъ шансъ на сто. Вотъ этотъ одинъ шансъ и выпалъ...

Здѣсь же и тоже въ наручникахъ сидитъ Бабенко съ угнетенной невинностью въ бѣгающихъ глазахъ... Господи, кому при такой роскошной мизансценѣ нуженъ такой дешевый маскарадъ!..

Поздно вечеромъ во внутреннемъ дворѣ ленинградскаго ГПУ Добротинъ долго ковыряется ключемъ въ моихъ наручникахъ и никакъ не можетъ открыть ихъ. Руки мои превратились въ подушки. Борисъ, уже раскованный, разминаетъ кисти рукъ и иронизируетъ: "какъ это вы, товарищъ Добротинъ, при всей вашей практикѣ, до сихъ поръ не научились съ восьмерками справляться?"

Потомъ мы прощаемся съ очень плохо дѣланнымъ спокойствіемъ. Жму руку Бобу. Ирочка цѣлуетъ меня въ лобъ. Юра старается не смотрѣть на меня, жметъ мнѣ руку и говоритъ:

— Ну, что-жъ, Ватикъ... До свиданія... Въ четвертомъ измѣреніи...

Это его любимая и весьма утѣшительная теорія о метампсихозѣ въ четвертомъ измѣреніи; но голосъ не выдаетъ увѣренности въ этой теоріи.

Ничего, Юрчинька. Богъ дастъ — и въ третьемъ встрѣтимся...

___

Стоитъ совсѣмъ пришибленный Степушка — онъ едва-ли что-нибудь соображаетъ сейчасъ. Вокругъ насъ плотнымъ кольцомъ выстроились всѣ 36 захватившихъ насъ чекистовъ, хотя между нами и волей — циклопическія желѣзо-бетонныя стѣны тюрьмы ОГПУ — тюрьмы новой стройки. Это, кажется, единственное, что совѣтская власть строитъ прочно и въ расчетѣ на долгое, очень долгое время.

Я подымаюсь по какимъ-то узкимъ бетоннымъ лѣстницамъ. Потомъ цѣлый лабиринтъ корридоровъ. Двухчасовый обыскъ. Одиночка. Четыре шага впередъ, четыре шага назадъ. Безсонныя ночи. Лязгъ тюремныхъ дверей...

И ожиданіе.

ДОПРОСЫ

Въ корридорахъ тюрьмы — собачій холодъ и образцовая чистота. Надзиратель идетъ сзади меня и командуетъ: налѣво... внизъ... направо... Полы устланы половиками. Въ циклопическихъ стѣнахъ — глубокія ниши, ведущія въ камеры. Это — корпусъ одиночекъ...

Издали, изъ-за угла корридора, появляется фигура какого-то заключеннаго. Ведущій его надзиратель что-то командуетъ, и заключенный исчезаетъ въ нишѣ. Я только мелькомъ вижу безмѣрно исхудавшее обросшее лицо. Мой надзиратель командуетъ:

— Проходите и не оглядывайтесь въ сторону.

Я все-таки искоса оглядываюсь. Человѣкъ стоитъ лицомъ къ двери, и надзиратель заслоняетъ его отъ моихъ взоровъ. Но это — незнакомая фигура...

Меня вводятъ въ кабинетъ слѣдователя, и я, къ своему изумленію, вижу Добротина, возсѣдающаго за огромнымъ министерскимъ письменнымъ столомъ.

Теперь его руки не дрожатъ; на кругломъ, хорошо откормленномъ лицѣ — спокойная и даже благожелательная улыбка.

Я понимаю, что у Добротина есть всѣ основанія быть довольнымъ. Это онъ провелъ всю операцію, пусть нѣсколько театрально, но втихомолку и съ успѣхомъ. Это онъ поймалъ вооруженную группу, это у него на рукахъ какое ни на есть, а все же настоящее дѣло, а вѣдь не каждый день, да, пожалуй, и не каждый мѣсяцъ ГПУ, даже ленинградскому, удается изъ чудовищныхъ кучъ всяческой провокаціи, липы, халтуры, инсценировокъ, доносовъ, "романовъ" и прочей трагической чепухи извлечь хотя бы одно "жемчужное зерно" настоящей контръ-революціи, да еще и вооруженной.

Лицо Добротина лоснится, когда онъ приподымается, протягиваетъ мнѣ руку и говоритъ:

— Садитесь, пожалуйста, Иванъ Лукьяновичъ...

Я сажусь и всматриваюсь въ это лицо, какъ хотите, а все-таки побѣдителя. Добротинъ протягиваетъ мнѣ папиросу, и я закуриваю. Я не курилъ уже двѣ недѣли, и отъ папиросы чуть-чуть кружится голова.

— Чаю хотите?

Я, конечно, хочу и чаю... Черезъ нѣсколько минутъ приносятъ чай, настоящій чай, какого "на волѣ" нѣтъ, съ лимономъ и съ сахаромъ.

— Ну-съ, Иванъ Лукьяновичъ, — начинаетъ Добротинъ, — вы, конечно, прекрасно понимаете, что намъ все, рѣшительно все извѣстно. Единственная правильная для васъ политика — это карты на столъ.

Я понимаю, что какія тутъ карты на столъ, когда всѣ карты и безъ того уже въ рукахъ Добротина. Если онъ не окончательный дуракъ — а предполагать это у меня нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній, — то, помимо Бабенковскихъ показали, у него есть показанія г-жи Е. и, что еще хуже, показанія Степушки. А что именно Степушка съ переполоху могъ наворотить — этого напередъ и хитрый человѣкъ не придумаетъ.

Чай и папиросы уже почти совсѣмъ успокоили мою нервную систему. Я почти спокоенъ. Я могу спокойно наблюдать за Добротинымъ, расшифровывать его интонаціи и строить какіе-то планы самозащиты — весьма эфемерные планы, впрочемъ...

— Я долженъ васъ предупредить, Иванъ Лукьяновичъ, что вашему существованію непосредственной опасности не угрожаетъ. Въ особенности, если вы послѣдуете моему совѣту. Мы — не мясники. Мы не разстрѣливаемъ преступниковъ, гораздо болѣе опасныхъ, чѣмъ вы. Вотъ, — тутъ Добротинъ сдѣлалъ широкій жестъ по направленію къ окну. Тамъ, за окномъ, во внутреннемъ дворѣ ГПУ, еще достраивались новые корпуса тюрьмы. — Вотъ, тутъ работаютъ люди, которые были приговорены даже къ разстрѣлу, и тутъ они своимъ трудомъ очищаютъ себя отъ прежнихъ преступленій передъ совѣтской властью. Наша задача — не карать, а исправлять...

Я сижу въ мягкомъ креслѣ, курю папиросу и думаю о томъ, что это дипломатическое вступленіе рѣшительно ничего хорошаго не предвѣщаетъ. Добротинъ меня обхаживаетъ. А это можетъ означать только одно: на базѣ безспорной и извѣстной ГПУ и безъ меня фактической стороны нашего дѣла Добротинъ хочетъ создать какую-то "надстройку", раздуть дѣло, запутать въ него кого-то еще. Какъ и кого именно — я еще не знаю.

— Вы, какъ разумный человѣкъ, понимаете, что ходъ вашего дѣла зависитъ прежде всего отъ васъ самихъ. Слѣдовательно, отъ васъ зависятъ и судьбы вашихъ родныхъ — вашего сына, брата... Повѣрьте мнѣ, что я не только слѣдователь, но и человѣкъ. Это, конечно, не значитъ, что вообще слѣдователи — не люди... Но вашъ сынъ еще такъ молодъ...

Ну-ну, думаю я, не ГПУ, а какая-то воскресная проповѣдь.

— Скажите, пожалуйста, товарищъ Добротинъ, вотъ вы говорите, что не считаете насъ опасными преступниками... Къ чему же тогда такой, скажемъ, расточительный способъ ареста? Отдѣльный вагонъ, почти четыре десятка вооруженныхъ людей...

— Ну, знаете, вы — не опасны съ точки зрѣнія совѣтской власти. Но вы могли быть очень опасны съ точки зрѣнія безопасности нашего оперативнаго персонала... Повѣрьте, о вашихъ атлетическихъ достиженіяхъ мы знаемъ очень хорошо. И такъ вашъ братъ сломалъ руку одному изъ нашихъ работниковъ.

— Что это — отягчающій моментъ?

— Э, нѣтъ, пустяки. Но если бы нашихъ работниковъ было бы меньше, онъ переломалъ бы кости имъ всѣмъ... Пришлось бы стрѣлять... Отчаянный парень вашъ братъ.

— Неудивительно. Вы его лѣтъ восемь по тюрьмамъ таскаете за здорово живешь...

— Во-первыхъ, не за здорово живешь... А во-вторыхъ, конечно, съ нашей точки зрѣнія, вашъ братъ едва-ли поддается исправленію... О его судьбѣ вы должны подумать особенно серьезно. Мнѣ будетъ очень трудно добиться для него... болѣе мягкой мѣры наказанія. Особенно, если вы мнѣ не поможете.

Добротинъ кидаетъ на меня взглядъ въ упоръ, какъ бы ставя этимъ взглядомъ точку надъ какимъ-то невысказаннымъ "і". Я понимаю — въ переводѣ на общепонятный языкъ это все значитъ: или вы подпишите все, что вамъ будетъ приказано, или...

Я еще не знаю, что именно мнѣ будетъ приказано. По всей вѣроятности, я этого не подпишу... И тогда?

— Мнѣ кажется, товарищъ Добротинъ, что все дѣло — совершенно ясно, и мнѣ только остается письменно подтвердить то, что вы и такъ знаете.

— А откуда вамъ извѣстно, что именно мы знаемъ?

— Помилуйте, у васъ есть Степановъ, г-жа Е., "вещественныя доказательства" и, наконецъ, у васъ есть товарищъ Бабенко.

При имени Бабенко Добротинъ слегка улыбается.

— Ну, у Бабенки есть еще и своя исторія — по линіи вредительства въ Рыбпромѣ.

— Ага, такъ это онъ такъ заглаживаетъ вредительство?

— Послушайте, — дипломатически намекаетъ Добротинъ, — слѣдствіе вѣдь веду я, а не вы...

— Я понимаю. Впрочемъ, для меня дѣло такъ же ясно, какъ и для васъ.

— Мнѣ не все ясно. Какъ, напримѣръ, вы достали оружіе и документы?

Я объясняю: я, Юра и Степановъ — члены союза охотниковъ, слѣдовательно, имѣли право держать охотничьи, гладкоствольныя ружья. Свою малокалиберную винтовку Борисъ сперъ въ осоавіахимовскомъ тирѣ. Браунингъ Юра привезъ изъ заграницы. Документы — всѣ совершенно легальны, оффиціальны и получены такимъ же легальнымъ и оффиціальнымъ путемъ — тамъ-то и тамъ-то.

Добротинъ явственно разочарованъ. Онъ ждалъ чего-то болѣе сложнаго, чего-то, откуда можно было бы вытянуть какихъ-нибудь соучастниковъ, разыскать какія-нибудь "нити" и вообще развести всякую пинкертоновщину. Онъ знаетъ, что получить даже самую прозаическую гладкоствольную берданку — въ СССР очень трудная вещь и далеко не всякому удается. Я разсказываю, какъ мы съ сыномъ участвовали въ разныхъ экспедиціяхъ: въ Среднюю Азію, въ Дагестанъ, Чечню и т.д., и что подъ этимъ соусомъ я вполнѣ легальнымъ путемъ получилъ оружіе. Добротинъ пытается выудить хоть какія-нибудь противорѣчія изъ моего разсказа, я пытаюсь выудить изъ Добротина хотя бы приблизительный остовъ тѣхъ "показаній", какія мнѣ будутъ предложены. Мы оба терпимъ полное фіаско.

— Вотъ что я вамъ предложу, — говоритъ, наконецъ, Добротинъ. — Я отдамъ распоряженіе доставить въ вашу камеру бумагу и прочее, и вы сами изложите всѣ показанія, не скрывая рѣшительно ничего. Еще разъ напоминаю вамъ, что отъ вашей откровенности зависитъ все.

Добротинъ опять принимаетъ видъ рубахи-парня, и я рѣшаюсь воспользоваться моментомъ:

— Не можете ли вы, вмѣстѣ съ бумагой, приказать доставить мнѣ хоть часть того продовольствія, которое у насъ было отобрано?

Голодая въ одиночкѣ, я не безъ вожделѣнія въ сердцѣ своемъ вспоминалъ о тѣхъ запасахъ сала, сахару, сухарей, которые мы везли съ собой и которые сейчасъ жрали какіе-то чекисты...

— Знаете, Иванъ Лукьяновичъ, это будетъ трудно. Администрація тюрьмы не подчинена слѣдственнымъ властямъ. Кромѣ того, ваши запасы, вѣроятно, уже съѣдены... Знаете-ли, скоропортящіеся продукты...

— Ну, скоропортящіеся мы и сами могли бы съѣсть...

— Да... Вашему сыну я передалъ кое-что, — вралъ Добротинъ (ничего онъ не передалъ). — Постараюсь и вамъ. Вообще я готовъ идти вамъ навстрѣчу и въ смыслѣ режима, и въ смыслѣ питанія... Надѣюсь, что и вы...

— Ну, конечно. И въ вашихъ, и въ моихъ интересахъ покончить со всей этой канителью возможно скорѣе, чѣмъ бы она ни кончилась...

Добротинъ понимаетъ мой намекъ.

— Увѣряю васъ, Иванъ Лукьяновичъ, что ничѣмъ особенно страшнымъ она кончиться не можетъ... Ну, пока, до свиданья.

Я подымаюсь со своего кресла и вижу: рядомъ съ кресломъ Добротина изъ письменнаго стола выдвинута доска и на доскѣ крупнокалиберный кольтъ со взведеннымъ куркомъ.

Добротинъ былъ готовъ къ менѣе великосвѣтскому финалу нашей бесѣды...

СТЕПУШКИНЪ РОМАНЪ

Вѣжливость — качество пріятное даже въ палачѣ. Конечно, очень утѣшительно, что мнѣ не тыкали въ носъ наганомъ, не инсценировали разстрѣла. Но, во-первыхъ, это до поры до времени и, во-вторыхъ, допросъ не далъ рѣшительно ничего новаго. Весь разговоръ — совсѣмъ впустую. Никакимъ обѣщаніямъ Добротина я, конечно, не вѣрю, какъ не вѣрю его крокодиловымъ воздыханіямъ по поводу Юриной молодости. Юру, впрочемъ, вѣроятно, посадятъ въ концлагерь. Но, что изъ того? За смерть отца и дяди онъ вѣдь будетъ мстить — онъ не изъ тихихъ мальчиковъ. Значитъ, тотъ-же разстрѣлъ — только немного попозже. Степушка, вѣроятно, отдѣлается дешевле всѣхъ. У него одного не было никакого оружія, онъ не принималъ никакого участія въ подготовкѣ побѣга. Это — старый, затрушенный и вполнѣ аполитичный гроссбухъ. Кому онъ нуженъ — абсолютно одинокій, отъ всего оторванный человѣкъ, единственная вина котораго заключалась въ томъ, что онъ, рискуя жизнью, пытался пробраться къ себѣ домой, на родину, чтобы тамъ доживать свои дни...

Я наскоро пишу свои показанія и жду очередного вызова, чтобы узнать, гдѣ кончится слѣдствіе, какъ таковое, и гдѣ начнутся попытки выжать изъ меня "романъ".

Мои показанія забираетъ корридорный надзиратель и относить къ Добротину. Дня черезъ три меня вызываютъ на допросъ.

Добротинъ встрѣчаетъ меня такъ же вѣжливо, какъ и въ первый разъ, но лицо его выражаетъ разочарованіе.

— Долженъ вамъ сказать, Иванъ Лукьяновичъ, что ваша писанина никуда не годится. Это все мы и безъ васъ знаемъ. Ваша попытка побѣга насъ очень мало интересуетъ. Насъ интересуетъ вашъ шпіонажъ.

Добротинъ бросаетъ это слово, какъ какой-то тяжелый метательный снарядъ, который долженъ сбить меня съ ногъ и выбить изъ моего, очень относительнаго, конечно, равновѣсія. Но я остаюсь равнодушнымъ. Вопросительно и молча смотрю на Добротина.

Добротинъ "пронизываетъ меня взглядомъ". Техническая часть этой процедуры ему явственно не удается. Я курю добротинскую папироску и жду...

— Основы вашей "работы" намъ достаточно полно извѣстны, и съ вашей стороны, Иванъ Лукьяновичъ, было бы даже, такъ сказать... неумно эту работу отрицать. Но цѣлый рядъ отдѣльныхъ нитей намъ неясенъ. Вы должны намъ ихъ выяснить...

— Къ сожалѣнію, ни насчетъ основъ, ни насчетъ нитей ничѣмъ вамъ помочь не могу.

— Вы, значитъ, собираетесь отрицать вашу "работу".

— Самымъ категорическимъ образомъ. И преимущественно потому, что такой работы и въ природѣ не существовало.

— Позвольте, Иванъ Лукьяновичъ. У насъ есть наши агентурныя данныя, у насъ есть копіи съ вашей переписки. У насъ есть показанія Степанова, который во всемъ сознался...

Я уже потомъ, по дорогѣ въ лагерь, узналъ, что со Степушкой обращались далеко не такъ великосвѣтски, какъ со всѣми нами. Тотъ же самый Добротинъ, который вотъ сейчасъ прямо лоснится отъ корректности, стучалъ кулакомъ по столу, крылъ его матомъ, тыкалъ ему въ носъ кольтомъ и грозилъ "пристрѣлить, какъ дохлую собаку". Не знаю, почему именно какъ дохлую...

Степушка наворотилъ. Наворотилъ совершенно жуткой чепухи, запутавъ въ ней и людей, которыхъ онъ зналъ, и людей, которыхъ онъ не зналъ. Онъ перепугался такъ, что стремительность его "показаній" прорвала всѣ преграды элементарной логики, подхватила за собой Добротина и Добротинъ въ этой чепухѣ утопъ.

Что онъ утопъ, мнѣ стало ясно послѣ первыхъ же минутъ допроса. Его "агентурныя данныя" не стоили двухъ копѣекъ; слѣжка за мной, какъ оказалось, была, но ничего путнаго и выслѣживать не было; переписка моя, какъ оказалось, перлюстрировалась вся, но и изъ нея Добротинъ ухитрился выкопать только факты, разбивающія его собственную или, вѣрнѣе, Степушкину теорію. Оставалась одна эта "теоріи" или, точнѣе, остовъ "романа", который я долженъ былъ облечь плотью и кровью, закрѣпить всю эту чепуху своей подписью, и тогда на рукахъ у Добротина оказалось бы настоящее дѣло, на которомъ, можетъ быть, можно было бы сдѣлать карьеру и въ которомъ увязло бы около десятка рѣшительно ни въ чемъ ниповинныхъ людей.

Если бы вся эта чепуха была сгруппирована хоть сколько-нибудь соотвѣтственно съ человѣческимъ мышленіемъ, выбраться изъ нея было бы нелегко. Какъ-никакъ знакомства съ иностранцами у меня были. Связь съ заграницей была. Все это само по себѣ уже достаточно предосудительно съ совѣтской точки зрѣнія, ибо не только заграницу, но и каждаго отдѣльнаго иностранца совѣтская власть отгораживаетъ китайской стѣной отъ зрѣлища совѣтской нищеты, а совѣтскаго жителя — отъ буржуазныхъ соблазновъ.

Я до сихъ поръ не знаю, какъ именно конструировался остовъ этого романа. Мнѣ кажется, что Степушкинъ переполохъ вступилъ въ соціалистическое соревнованіе съ Добротинскимъ рвеніемъ, и изъ обоихъ и въ отдѣльности не слишкомъ хитрыхъ источниковъ получился совсѣмъ ужъ противоестественный ублюдокъ. Въ одну нелѣпую кучу были свалены и Юрины товарищи по футболу, и та англійская семья, которая пріѣзжала ко мнѣ въ Салтыковку на Week End, и нѣсколько знакомыхъ журналистовъ, и мои поѣздки по Россіи, и все, что хотите. Здѣсь не было никакой ни логической, ни хронологической увязки. Каждая "улика" вопіюще противорѣчила другой, и ничего не стоило доказать всю полную логическую безсмыслицу всего этого "романа".

Но что было бы, если бы я ее доказалъ?

Въ данномъ видѣ — это было варево, несъѣдобное даже для неприхотливаго желудка ГПУ. Но если бы я указалъ Добротину на самыя зіяющія несообразности, — онъ устранилъ бы ихъ, и въ коллегію ОГПУ пошелъ бы обвинительный актъ, не лишенный хоть нѣкоторой, самой отдаленной, доли правдоподобія. Этого правдоподобія было бы достаточно для созданія новаго "дѣла" и для ареста новыхъ "шпіоновъ".

И я очень просто говорю Добротину, что я — по его же словамъ — человѣкъ разумный и что именно поэтому я не вѣрю ни въ его обѣщанія, ни въ его угрозы, что вся эта пинкертоновщина со шпіонами — несусвѣтимый вздоръ и что вообще никакихъ показаній на эту тему я подписывать не буду. Что можно было перепугать Степанова и поймать его на какую-нибудь очень дешевую удочку, но что меня на такую удочку никакъ не поймать.

Добротинъ какъ-то сразу осѣкается, его лицо на одинъ мигъ перекашивается яростью, и изъ подъ лоснящейся поверхности хорошо откормленнаго и благодушно-корректнаго, если хотите, даже слегка европеизированнаго "слѣдователя" мелькаетъ оскалъ чекистскихъ челюстей.

— Ахъ, такъ вы — такъ...

— Да, я — такъ...

Мы нѣсколько секундъ смотримъ другъ на друга въ упоръ.

— Ну, мы васъ заставимъ сознаться...

— Очень мало вѣроятно...

По лицу Добротина видна, такъ сказать, борьба стилей. Онъ сбился со своего европейскаго стиля и почему-то не рискуетъ перейти къ обычному чекистскому: то-ли ему не приказано, то-ли онъ побаивается: за три недѣли тюремной голодовки я не очень уже ослабь физически и терять мнѣ нечего. Разговоръ заканчивается совсѣмъ ужъ глупо:

— Вотъ видите, — раздраженно говоритъ Добротинъ. — А я для васъ даже выхлопоталъ сухарей изъ вашего запаса.

— Что-же, вы думали купить сухарями мои показанія?

— Ничего я не думалъ покупать. Забирайте ваши сухари. Можете идти въ камеру.

СИНЕДРІОНЪ

На другой же день меня снова вызываютъ на допросъ. На этотъ разъ Добротинъ — не одинъ. Вмѣстѣ съ нимъ — еще какихъ-то три слѣдователя, видимо, чиномъ значительно повыше. Одинъ — въ чекистской формѣ и съ двумя ромбами въ петлицѣ. Дѣло идетъ всерьезъ.

Добротинъ держится пассивно и въ тѣни. Допрашиваютъ тѣ трое. Около пяти часовъ идутъ безконечные вопросы о всѣхъ моихъ знакомыхъ, снова выплываетъ уродливый, нелѣпый остовъ Степушкинаго детективнаго романа, но на этотъ разъ уже въ новомъ варіантѣ. Меня въ шпіонажѣ уже не обвиняютъ. Но граждане X, Y, Z и прочіе занимались шпіонажемъ, и я объ этомъ не могу не знать. О Степушкиномъ шпіонажѣ тоже почти не заикаются, весь упоръ дѣлается на нѣсколькихъ моихъ иностранныхъ и не-иностранныхъ знакомыхъ. Требуется, чтобы я подписалъ показанія, ихъ изобличающія, и тогда... опять разговоровъ о молодости моего сына, о моей собственной судьбѣ, о судьбѣ брата. Намеки на то, что мои показаніи весьма существенны "съ международной точки зрѣнія", что, въ виду дипломатическаго характера всего этого дѣла, имя мое нигдѣ не будетъ названо. Потомъ намеки — и весьма прозрачные — на разстрѣлъ для всѣхъ насъ трехъ, въ случаѣ моего отказа и т.д. и т.д.

Часы проходятъ, я чувствую, что допросъ превращается въ конвейеръ. Слѣдователи то выходятъ, то приходятъ. Мнѣ трудно разобрать ихъ лица. Я сижу на ярко освѣщенномъ мѣстѣ, въ креслѣ, у письменнаго стола. За столомъ — Добротинъ, остальные — въ тѣни, у стѣны огромнаго кабинета, на какомъ-то диванѣ.

Провраться я не могу — хотя бы просто потому, что я рѣшительно ничего не выдумываю. Но этотъ многочасовый допросъ, это огромное нервное напряженіе временами уже заволакиваетъ сознаніе какой-то апатіей, какимъ-то безразличіемъ. Я чувствую, что этотъ конвейеръ надо остановить.

— Я васъ не понимаю, — говоритъ человѣкъ съ двумя ромбами. — Васъ въ активномъ шпіонажѣ мы не обвиняемъ. Но какой вамъ смыслъ топить себя, выгораживая другихъ. Васъ они такъ не выгораживаютъ...

Что значитъ глаголъ "не выгораживаютъ" — и еще въ настоящемъ времени. Что — эти люди или часть изъ нихъ уже арестованы? И, дѣйствительно, "не выгораживаютъ" меня? Или просто — это новый трюкъ?

Во всякомъ случаѣ — конвейеръ надо остановить.

Со всѣмъ доступнымъ мнѣ спокойствіемъ и со всей доступной мнѣ твердостью я говорю приблизительно слѣдующее:

— Я — журналистъ и, слѣдовательно, достаточно опытный въ совѣтскихъ дѣлахъ человѣкъ. Я не мальчикъ и не трусъ. Я не питаю никакихъ иллюзій относительно своей собственной судьбы и судьбы моихъ близкихъ. Я ни на одну минуту и ни на одну копѣйку не вѣрю ни обѣщаніямъ, ни увѣщеваніямъ ГПУ — весь этотъ романъ я считаю форменнымъ вздоромъ и убѣжденъ въ томъ, что такимъ же вздоромъ считаютъ его и мои слѣдователи: ни одинъ мало-мальски здравомыслящій человѣкъ ничѣмъ инымъ и считать его не можетъ. И что, въ виду всего этого, я никакихъ показаній не только подписывать, но и вообще давать не буду.

— То-есть, какъ это вы не будете? — вскакиваетъ съ мѣста одинъ изъ слѣдователей — и замолкаетъ... Человѣкъ съ двумя ромбами медленно подходитъ къ столу, зажигаетъ папиросу и говоритъ:

— Ну, что-жъ, Иванъ Лукьяновичъ, — вы сами подписали вашъ приговоръ!.. И не только вашъ. Мы хотѣли дать вамъ возможность спасти себя. Вы этой возможностью не воспользовались. Ваше дѣло. Можете идти...

Я встаю и направляюсь къ двери, у которой стоитъ часовой.

— Если надумаетесь, — говоритъ мнѣ въ догонку человѣкъ съ двумя ромбами, — сообщите вашему слѣдователю... Если не будетъ поздно...

— Не надумаюсь...

Но когда я вернулся въ камеру, я былъ совсѣмъ безъ силъ. Точно вынули что-то самое цѣнное въ жизни и голову наполнили безконечной тьмой и отчаяніемъ. Спасъ ли я кого-нибудь въ реальности? Не отдалъ ли я брата и сына на расправу этому человѣку съ двумя ромбами? Развѣ я знаю, какіе аресты произведены въ Москвѣ и какіе методы допросовъ были примѣнены и какіе романы плетутся или сплетены тамъ. Я знаю, я твердо знаю, знаетъ моя логика, мой разсудокъ, знаетъ весь мой опытъ, что я правильно поставилъ вопросъ. Но откуда-то со дна сознанія подымается что-то темное, что-то почти паническое — и за всѣмъ этимъ кудрявая голова сына, развороченная выстрѣломъ изъ револьвера на близкомъ разстояніи...

Я забрался съ головой подъ одѣяло, чтобы ничего не видѣть, чтобы меня не видѣли въ этотъ глазокъ, чтобы не подстерегли минуты упадка.

Но дверь лязгнула, въ камеру вбѣжали два надзирателя и стали стаскивать одѣяло. Чего они хотѣли, я не догадался, хотя я зналъ, что существуетъ система медленнаго, но довольно вѣрнаго самоубійства: перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь. Сонная артерія передавлена, наступаетъ сонъ, потомъ смерть. Но я уже оправился.

— Мнѣ мѣшаетъ свѣтъ.

— Все равно, голову закрывать не полагается...

Надзиратели ушли — но волчокъ поскрипывалъ всю ночь...

ПРИГОВОРЪ

Наступили дни безмолвнаго ожиданія. Гдѣ-то тамъ, въ гигантскихъ и безпощадныхъ зубцахъ ГПУ-ской машины, вертится стопка бумаги съ помѣткой: "дѣло № 2248". Стопка бѣжитъ по какимъ-то роликамъ, подхватывается какими-то шестеренками... Потомъ подхватитъ ее какая-то одна, особенная шестеренка, и вотъ придутъ ко мнѣ и скажутъ: "собирайте вещи"...

Я узнаю, въ чемъ дѣло, потому что они придутъ не вдвоемъ и даже не втроемъ. Они придутъ ночью. У нихъ будутъ револьверы въ рукахъ, и эти револьверы будутъ дрожать больше, чѣмъ дрожалъ кольтъ въ рукахъ Добротина въ вагонѣ № 13.

Снова — безконечныя безсонныя ночи. Тускло съ середины потолка подмигиваетъ электрическая лампочка. Мертвая тишина корпуса одиночекъ, лишь изрѣдка прерываемая чьими-то предсмертными ночными криками. Полная отрѣзанность отъ всего міра. Ощущенье человѣка похороненнаго заживо.

Такъ проходятъ три мѣсяца.

___

Рано утромъ, часовъ въ шесть, въ камеру входитъ надзиратель. Въ рукѣ у него какая-то бумажка.

— Фамилія?

— Солоневичъ, Иванъ Лукьяновичъ...

— Выписка изъ постановленія чрезвычайной судебной тройки ПП ОГПУ ЛВО отъ 28 ноября 1933 года.

У меня чуть-чуть замираетъ сердце, но въ мозгу — уже ясно: это не разстрѣлъ. Надзиратель одинъ и безъ оружія.

...Слушали: дѣло № 2248 гражданина Солоневича, Ивана Лукьяновича, по обвиненію его въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ ст. ст. 58 пунктъ 6; 58 пунктъ 10; 58 пунктъ 11 и 59 пунктъ 10...

Постановили: признать гражданина Солоневича, Ивана Лукьяновича, виновнымъ въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ указанными статьями, и заключить его въ исправительно-трудовой лагерь срокомъ на 8 лѣтъ. Распишитесь...

Надзиратель кладетъ бумажку на столъ, текстомъ книзу. Я хочу лично прочесть приговоръ и записать номеръ дѣла, дату и пр. Надзиратель не позволяетъ. Я отказываюсь расписаться. Въ концѣ концовъ, онъ уступаетъ.

Уже потомъ, въ концлагерѣ, я узналъ, что это — обычная манера объявленія приговора (впрочемъ, крестьянамъ очень часто приговора не объявляютъ вовсе). И человѣкъ попадаетъ въ лагерь, не зная или не помня номера дѣла, даты приговора, безъ чего всякія заявленія и обжалованія почти невозможны и что въ высокой степени затрудняетъ всякую юридическую помощь заключеннымъ...

Итакъ — восемь лѣтъ концентраціоннаго лагеря. Путевка на восемь лѣтъ каторги, но все-таки не путевка на смерть...