Пролог

Огромная рыже-полосатая кошка, мягко прыгнув в сугроб, замерла: казалось, совсем рядом под чьими-то подошвами скрипел снег. Кошка была голодна, в животе урчало, и она прислушалась…

Тигр появился тут, в диком и малолюдном Хабаровском крае, недавно: холода и бескормица привели хищника, обычно столь осторожного, к человеческому жилью. Амурские тигры, как правило, редко нападают на людей: в тайге живности достаточно и без того.

Но это весной, когда на сопках нежно-розовым цветом распускается багульник, это летом, когда девственная дальневосточная природа позволяет мощному и свирепому хищнику прокормиться вдоволь.

Зимой, потеряв осторожность, амурский тигр, доведенный хроническим голодом до отчаяния, способен на все. А попробовав человечины, столь беззащитной и потому легкодоступной, он ни за что не согласится променять ее на другое…

А этот, огромный, больше двух метров, окончательно отощавший, уже пробовал сладкого человеческого мяса, правда чуть-чуть.

Его не пугала близость поселка: залатанные щитовые домики, снятые с колес железнодорожные ветхие вагоны, тщедушные фигурки людей вдали, рельефно выделявшиеся на иссиня-белом снегу, их слабые голоса и вьющиеся дымки надо всем этим…

Тигр продолжал стоять почти по брюхо в снегу; кончики рыже-белой шерсти обросли сосульками, сквозь облепленную репейником шкуру торчали ребра. Уши были навострены, кончик хвоста нервно подрагивал. Это было бы действительно красиво: огромная рыжая кошка с белой манишкой на ослепительно-синем, девственном снегу. Яркое дальневосточное солнце заставляло снежинки переливаться, искриться, разбивало их на мириады брызг…

Да, это действительно было бы красиво, великолепно, если бы не было так страшно.

Шаги тем временем приближались — они были нетверды и неустойчивы, эти шаги. Неожиданно до обоняния тигра долетел легкий запах горелого табака, водочного перегара и какой-то вони — так может пахнуть только человек, и тигр, слегка пригнувшись, насторожился…

То утро выдалось для известного в поселке Февральск бомжа Дюни тяжелым: Дюня был одним из самых удачливых профессиональных сборщиков бутылок — профессия, очень распространенная в здешних краях. Впрочем, с тех пор как началась зима и выпал снег, жить становилось все трудней, и удача повернулась к Дюне задом: бутылки, брошенные нетрезвыми руками местных алкоголиков (а тут, в Февральске, таковыми было почти все население от шестнадцати и старше), ныряли в метровые сугробы и извлечь их оттуда не было никакой возможности.

А если нет стеклотары — нет денег и, следовательно, гарантированной выпивки, которая, как правило, заменяла бомжу и еду.

Дюня — неопределенного возраста, плешивый, маленький, согбенный, с лицом, напоминавшим печеное яблоко, — нащупал в кармане ватника окурок «Беломора» и тут же поймал себя на мысли, что этот бычок — последний из тех, что ему удалось найти в мусорке местной столовой.

То ли от денатурата, выпитого на днях, то ли от полученного сегодня утром пинка (Дюня иногда выносил помои, за что получал от поварих объедки, но сегодня опоздал на работу) страшно болели почки, и это заставляло то и дело проводить по пояснице окоченевшей рукой.

Он остановился, отдышался, встал против ледяного ветра и, сунув одеревеневший чинарик в коричневые от чифиря, выщербленные зубы, с тяжелым, безотчетным вздохом закурил — порывы ветра сразу же относили дым за спину Дюни, и он еще раз укорил себя за то, что не дотерпел до теплой вонючей котельной, где жил: табачный дух долго держится в закрытом помещении.

День можно было считать потерянным: в авоське лежало всего только три бутылки из-под водки и одна — из-под «Портвейна-72», и вырученных денег вряд ли хватило бы даже на лосьон «Огуречный», не говоря уже о «Тройном» одеколоне, который Дюня просто обожал.

Обитатель котельной, выпустив через нос две струйки вонючего дыма, пробормотал философски:

— Да, бля, житуха совсем хреновая…

Состояние было похмельным, а потому — сумрачным, таким же совсем хреновым, как и житуха. Мутные мысли блуждали, перескакивали с чинарика на одеколон, с одеколона — на лосьон, с лосьона — на недавнее зоновское прошлое (бомж отсидел на общаке пять лет, и на зоне был чертом, запомоенным — категория, ниже которой только педерасты), с зоны — на бренность человеческого бытия, и Дюня не мог остановиться на чем-нибудь одном.

Бутылки сиротливо и жалобно позвякивали друг о друга, ветер продувал рваный бушлат насквозь, мороз щипал за облупленный сизый нос и щеки, замерзли ноги, обмотанные старыми, два месяца нестираными портянками, — в такие минуты бомж был готов повеситься. И он бы наверняка так и поступил, если бы не любовь к лосьону.

Правильно говорят: надежда умирает последней. Умирает последней она даже у бомжа, но без таких физических и нравственных мучений, какие в эту зиму преподносила Дюне злодейка судьба…

Дюня очень рассчитывал на помойку за дощатым туалетом-"скворешником", где, по расчету профессионального сборщика стеклотары, можно и должно было чем-нибудь поживиться.

Бомж, поеживаясь и кутаясь в драный бушлат, хукнул на грязные, с загнутыми обгрызенными ногтями руки — это, впрочем, не помогло: холод донимал. Он, охая и стеная, двинулся в сторону туалета. Еще издали он заметил, как два вусмерть пьяных дембеля из местного гарнизона, пошатываясь, в сорокаградусный мороз в шинелях нараспашку пьют из горла вино.

Глаза Дюни плотоядно загорелись. Несмотря на хреновое похмельное самочувствие, изжогу и ломоту в пояснице, он гусиными шажками засеменил промерзшими ногами быстрей. Кирзачи утопали в желтых, потечных от мочи сугробах, но Дюню это никак не смущало.

Однако дембеля оказались проворными и, что было гораздо хуже, коварными и не понимающими страдания других: допив вино, они по очереди бросили бутылки в промерзшую стену туалета, словно это были боевые гранаты, — те разлетелись с мелодичным звоном, и несчастному бомжу показалось, что солнце померкло навеки.

Дюня, пораженный таким гнусным и беспощадным цинизмом, остановился, смахнул с грязной седой щетины скупую мужскую слезу — да, по всему было видно, что сегодня «Тройного» ему не видать. Можно было бы полакомиться мастикой, но от нее в последнее время у бомжа целый день болела печень и мучила изжога.

— Братцы, — прохрипел он, — зачем же вы так?!

Дембеля — счастливые, с раскрасневшимися от мороза и спиртного лицами — повернулись к нему и, гадливо поморщившись, послали его подальше.

— Братцы… — прошептал пораженный Дюня, но это обращение утонуло в сатанинском хохоте.

Грязно выругавшись, дембеля проследовали в сторону магазина — видимо, за добавкой.

— Чтобы вы в жизни ни одного живого пузыря не нашли, — грязно и цинично выругался Дюня; это пожелание было самым страшным, на какое только способен профессиональный сборщик стеклотары.

Он бы так и стоял, шмыгая носом и думая о бренности бытия, если бы посторонний звук за спиной не заставил его обернуться…

Огромная рыже-полосатая кошка с белой манишкой упруго, грациозно приближалась к человеку, распространявшему вокруг себя тяжелых запах перегара и скверного табака. Человек этот обернулся и замер: прямо на него смотрели безжалостные зелено-желтые глаза убийцы…

Они смотрели друг на друга недолго — всего одно мгновение, но этого страшного, гипнотического желто-зеленого взгляда оказалось достаточно, чтобы Дюня понял: это конец. Волосы под грязным треухом встали дыбом и, казалось, зашевелились; лоб покрылся липкой, ядовитой испариной, а на снег, как раз из-под ватных штанин, полилась желтоватая струйка…

"Бежать, бежать…" — эта мысль была столь же естественной, сколь и бесполезной: тело рыже-полосатой кошки мгновенно сжалось, как огромная стальная пружина, и спустя мгновение Дюня почувствовал страшной силы удар в грудь — тигр не промахнулся.

Бороться, сопротивляться не было ни сил, ни решимости; страх, ядовитый и зловонный, точно моча, парализовал бомжа. Над самым ухом послышался грозный, устрашающий рык, клацнули страшные челюсти, и когти тигра неотвратимо вонзились в грудину несчастной жертвы, без особого труда войдя через ватный бушлат…

Мучения человека, пожираемого проголодавшимся тигром-людоедом, ужасны: Дюня почувствовал холод вонзившихся между ребер когтей, и дикая, нечеловеческая боль заставила его истошно закричать:

— А-а-а-а-а!..

Крик, отразившись от голых сопок, резко оборвался: легким движением мощной головы тигр зацепил желтым клыком за горло. Из разорванной гортани несчастного вырвалось слабое птичье клокотание, однако оно было недолгим: недовольный поведением жертвы, тигр быстро закончил процедуру умерщвления, перейдя к самому главному, откусив голову…

Кровь, стрельнув из сонной артерии уже безголовой жертвы, залила ближайший сугроб. Голова с дико вытаращенными глазами была отброшена нетерпеливым хищником в сторону, и рыже-полосатая кошка, довольно урча, уже разрывала когтями ватный бушлат. Через несколько секунд все было кончено — развороченные внутренности дымились на снегу, бурая кровь из брюшины расплывалась под тигром и его жертвой огромным бесформенным пятном.

Откусив руку, людоед склонил голову набок, чтобы переложить кость на мощные коренные зубы. Раздался оглушительный хруст — через несколько секунд окровавленная кисть скрылась в хищной пасти…

Треск ломаемых мощными лапами ребер — и хищник уже добирался до еще горячего, пульсирующего сердца: наверняка это было самое вкусное в жертве. Сероватые скользкие кишки случайно намотались на передние лапы, и это на какой-то момент лишило его радости наслаждения человечиной: тигр, нагнув морду, одним движением головы отбросил кишечник на метр…

А вот с ногами пришлось повозиться: они были обуты в вонючие кирзачи, которые пришлось долго пережевывать. Вкус был немного непривычным, гадким, и это заставило хищника поморщиться. Людоед недовольно зарычал…

До посещения поселка тигр не ел пять дней, и это решило все: через несколько минут от Дюни остались лишь ошметки окровавленной одежды и голова — отсутствие мяса на щеках и шее не привлекло внимания уже утолившего первый, острый голод тигра. Морда хищника довольно скалилась, на длинных усах уже замерзала темная, похожая на кофейную гущу кровь. Тигры — животные чистоплотные, и потому после непродолжительной трапезы он решил пополоскать клыки. Недалеко от поселка бежал быстрый ручей — он не замерзал даже в суровые местные зимы. Подойдя к берегу, хищник склонил голову и высунул измазанный кровью язык. Чистая родниковая вода быстро обмыла огромные клыки людоеда. Он, довольный собой, принялся вылизывать лапы.

Спустя несколько минут тигр исчез так же быстро, как и появился, и лишь огромные, размером с человеческую голову, следы, ведущие в тайгу, да окровавленное месиво на краю поселка свидетельствовали о развернувшейся тут трагедии…

Глава первая

Наверное, еще никогда начальнику оперативно-следственной части ИТУ строгого режима Андрею Киселеву не было так плохо: скажи ему сейчас — товарищ капитан, вам следует явиться в Кремль за получением Звезды Героя России, он бы только дохнул перегаром и прошептал бы мученически: "А на хрен мне та Звезда? На хрен мне та Россия? И вообще — идите вы отсюда знаете куда?.."

Адресование, вне всякого сомнения, было бы исполнено грамотно и профессионально, исходя из должности, которую Киселев тут занимал.

Должность эта на любой зоне, а тем более тут, на строгаче, пользуется среди всех без исключения зэков самой незавидной репутацией. Кум — а именно так именуют по фене начальника оперативно-следственной части — обязан разлагать блатных и воров, сеять среди них смуты и недоверие, плодить стукачей или, как их называют, сук, использовать внутренние противоречия между зэковским сообществом, исходя из прежней профессии, блатной масти, а также национальности, образования и степени дебильности.

Да, что-что, а посылать во все дыхательно-пихательные отверстия Киселев умел и умение свое использовал; в этом полезном навыке ему даже завидовал сам хозяин — начальник зоны полковник Алексей Максимович Герасимов.

Но теперь у товарища капитана не хватало сил даже для своего любимого дела. Что и говорить, вчера принял на грудь слишком много. Сперва — с женой прапорщика Красноталь, которую потом пришлось трахать, затем — с самим прапорщиком, столь некстати вернувшимся из наряда, затем — с начальником второго отряда, тоже капитаном, Витей Радченко, затем — с откинувшимся «маслокрадом» из Еревана, хитрожопым армянином Рудиком Исканяном, затем…

С кем пил кум потом, он не помнил, даже и не пытался вспомнить.

Паршивое похмельное настроение усугублялось тем, что сегодня с самого утра были получены неутешительные вести: суки второго отряда донесли, что двое самых, пожалуй, ценных и хорошо законспирированных осведомителей, Кеша Астафьев и Сергей Малинин, сгорели — их стукаческую сущность раскрыли блатные.

Что бывает с суками, товарищу капитану можно было и не объяснять: смерть предателям! Блатной суд суров, но справедлив, а что самое главное — быстр: ни тебе презумпции невиновности, ни тебе адвокатов, ни кассационных жалоб вплоть до суда Верховного…

Впрочем, тут, на строгаче, был свой верховный судья: очень уважаемый вор в законе по погонялу Астра, бывший к тому же смотрящим зоны. Астру боялись и уважали: когда в прошлом году синклит татуированных людей за месяц до откидки не смог прислать ему замену, вор в законе сделал показательную попытку к бегству. Таким образом он сознательно получил довесок к сроку, но зато не запятнал своего честного имени перед воровским сходняком.

Этот вор классической, «босяцкой» формации к ссученным был безжалостен и беспощаден. Перед взглядом пахана, тяжелым, придавливающим, как бетонная плита, никто не мог устоять, даже он, капитан Киселев…

Кум вяло пошевелил кончиками пальцев, чтобы определить, пьян он еще или нет, и — не определил.

Однако похмелье — похмельем, а служба — службой, и потому Киселев, икнув, придвинул к себе две папки с личными делами тех самых сук, над которыми в самое ближайшее время должен был состояться праведный суд.

— Иннокентий Мефодьевич Астафьев, кличка Чалый, 1948 года рождения, русский, уроженец Хабаровского края, 5 судимостей, последняя — за грабеж, осужден на 7 лет, — шевеля пересохшими губами, прочитал капитан.

Впрочем, личные дела стукачей кум знал и без прочтения, тем более что читать, даже служебные документы, он не любил.

Однако чисто милицейский педантизм взял верх, и он, превозмогая позывы к рвоте, придвинул к себе вторую папочку.

— Сергей Арнольдович Малинин, кличка Малина, 1962 года рождения, русский, уроженец города Москвы, 2 судимости, последняя — за мошенничество, осужден на 5 лет.

Конечно же, кум прекрасно знал Уголовный Кодекс Российской Федерации и даже в таком тяжелом состоянии перевел номер статьи в то, что она означала.

Само собой, убийство на зоне — очень неприятно, но если разобраться, можно списать на что угодно: несчастный случай на производстве, сердечно-сосудистая недостаточность и даже ОРЗ (на больничке врач — свой человек, да и с хозяином ссориться себе дороже).

Неожиданно невольно вспомнилась вчерашняя сцена: жена прапорщика Красноталь, учительница русской литературы Света, спелая блондинка рубенсовского типа — пышная, сдобная, с огромными ляжками, с коровьими карими глазами и неестественно длинными ресницами, демонстрировала такие чудеса акробатики, в сравнении с которыми меркнули даже звезды цирка на Цветном бульваре, и от этого воспоминания капитану полегчало на душе и в желудке. "Может быть, спасти? — промелькнула нечаянная мысль. — Может быть, пожалеть?.."

А спасти ссучившихся кум действительно мог — не на всю жизнь, конечно же, а на какое-то время: отправить в БУР — барак усиленного режима, или на дальняк, то есть перевести на дальнюю зону…

И тут тугим комом блевотины к горлу подкатило еще одно воспоминание: когда он, Андрей, пытался овладеть учительницей анально, в дверь постучал ее муж, прапорщик. Пришлось быстро натянуть штаны и сделать вид, что пришел выяснить кое-что по службе.

— А ну их в задницу, — обреченно махнул рукой кум, — блатные сами разберутся… Похмелиться бы сейчас.

Капитан нажал кнопку селектора внутренней связи — спустя несколько минут из динамика послышался охрипший голос его вчерашнего собутыльника Вити Радченко:

— Че?

— Че делаешь? — срывающимся голосом спросил кум.

Начальник отряда не ответил — ясное дело, чего — похмелиться надо.

— А ты? — все-таки Радченко сумел отреагировать на вопрос.

— Страдаю, — искренне признался Киселев.

— Похмелить? — сжалился друг.

При этом волшебном слове кум преобразился — язык отлип от нёба и слюна закипела в уголках губ.

— Че?

— Спиртяра!..

— Дык давай… тащи — быстро. Понял г!

— Гы… Сам иди. Мне теперь тяжело — издевательски откликнулась мембрана.

…Через пять минут кум сидел в кабинете Вити, жадно глядя, как тот булькает из фляги в стакан чистую, как слеза ангела, жидкость.

О Чалом и Малине, о предстоящей правилке он, естественно, уже забыл…

С давних времен — если не Соловецких островов, то наверняка Беломор-канала — блатные спят на нижних шконках. Почему именно на нижних — известно: когда из кишечника выделяются газы, зловоние, по всем законам физики, поднимается наверх и зависает под потолком.

Иннокентий Астафьев, он же Чалый, до недавнего времени — авторитетный блатной, спал на нижней шконке, а Малина, бывший тут, на строгаче, шестеркой, — как раз над ним.

Чалый и Малина никогда не дружили: положение не позволяло. В крапленой колоде этого ИТУ Кеша занимал место где-то между козырной девяткой и десяткой, а Малина как был некозырной шестеркой, так и оставался.

Еще бы! У Чалого пять судимостей, притом последняя — за грабеж, о чем свидетельствовала одна из многочисленных татуировок: распятие с аббревиатурой БОГ. К религии это не имеет никакого отношения, потому как БОГ обычно расшифровывается так: "был осужден за грабеж".

Малина, хотя и чалился тут по статье хорошей, крепкой — «фармазонство», то есть мошенничество, на серьезного человека не тянул: ну какой мошенник из начинающего ломщика валюты под одним из центральных магазинов Москвы! К тому же москвичей на зонах (и не только там) справедливо не любят, а Малинин был коренным москвичом…

И надо же было такому случиться, что и Чалый, и Малина прокололись на одном и том же — стукачестве.

Чалого вынудили ссучиться во время предыдущей отсидки: на крытке менты, приковав блатного цацками, то есть наручниками, к решке, то есть к решетке, ласково пообещали опустить, то есть сделать из него пассивного гомосексуалиста, и Чалый не выдержал.

Малина, человек со слабой, неуравновешенной психикой, дитя столичных бульваров, сломался после первой же прессовки в оперчасти — тоже при первой отсидке.

Однако нет ничего тайного, что бы не стало явным: менты тоже стучат блатным…

Так оно и случилось.

С недавних пор люди из окружения пахана Астры стали что-то очень ласковы с Астафьевым и Малининым, и это навело сук на нехорошие подозрения…

На зоне, хоть бы и на строгаче (которая в отличие от общака считается зоной более правильной), ласковость означает одно: скрытая ненависть. Чалый, проведший за колючкой большую часть жизни, прекрасно ориентировался в понятиях и потому осознавал — неспроста это все, неспроста…

Малина, засунув руку под подушку, что-то искал — руки его дрожали, и это не укрылось от взгляда опытного Астафьева.

— Чего кипешуешь? — спросил тот, не глядя на шестерку.

— Да так… — Малинин поджал бескровные тонкие губы, — плохо мне что-то…

Чалый понимал: Малина кипешует неспроста.

А вдруг у него такие же проблемы?

А вдруг и этот гаденький москвичок тоже сука?

А вдруг…

Размышления Астафьева прервал Матерый — «торпеда» из окружения пахана.

— Чалый, — стараясь вложить в свои интонации как можно больше доброжелательности, произнес он, — перетереть надобно…

Зэк невольно вздрогнул и боковым зрением заметил, как вздрогнул и Малина, хотя реплика человека из окружения пахана не имела к нему никакого отношения.

— А чего?

— Да дело есть, — щурясь, ответил Матерый.

— А что?

— Да тут, понимаешь… Пахан хотел с тобой переговорить. Давай перед отбоем соберемся.

— А о чем?

— А мне о том неведомо, — все так же любезно улыбаясь, сообщил Матерый, — мне пахан так сказал — найди друга любезного, дорогого Чалого и передай мою волю. Да, Малина, — теперь в голосе «торпеды» сквозило пренебрежение, — ты тоже подойди.

После этих слов Малинин стал бледнее мела.

— Что… пахан?

— Пахан, пахан, — успокоил его Матерый.

— А… Что?..

— Да то, Малина, все то же… Так, значит, вы вдвоем после отбоя в каптерку зайдите, есть к вам один деликатный базар, — уже уходя, произнес «торпеда». — Ну, так мы ждем вас. За час до отбоя, не опаздывайте, потому как пахан этого не любит. Привет всем.

Слова Матерого подтвердили самые худшие подозрения Иннокентия: во-первых, что он, уважаемый блатной Чалый, раскрыт и что жить ему осталось не больше четырех часов — после правилки получит он острую заточку в печень. Ну а во-вторых, что Малина (а Чалый догадывался об этом давно) тоже ссученный…

Москвич, прислонившись спиной к стене, стоял несколько минут, осмысливая услышанное: даже до него, тупого, теперь дошло, о чем именно хочет беседовать с ним пахан Астра. Дошло, естественно, и то, зачем смотрящий зоны вызывает и Чалого…

Некоторое время они молчали.

Первым, как ни странно, нарушил молчание Малинин:

— Так ты…

Чалый недобро зыркнул на него и ничего не сказал.

— …тоже.

Да, Малина «потек», и это было уже совершенно очевидно…

Странно, но в этот самый момент, столь критический, сознание грабителя работало четко, и работало только на одно: что делать?

Бежать к куму, в оперчасть?

Бесполезно. Ну, замочат его, Кешу, а Киселев спишет нечаянную смерть на издержки производственного травматизма.

К хозяину идти?

Да какое там — полковнику Герасимову осталось до пенсии полгода, это знает вся зона, от Астры и до последних акробатов (педерастов), и он, хозяин, больше всего озабочен, как бы дослужить спокойно.

Остается только один вариант: побег. Но бежать одному по зимней тайге во время холода и бескормицы очень тяжело, и потому Чалый, взвесив все «за» и «против», решился.

— Так ты сука? — глядя исподлобья, спросил он у Малины. — Ну? Признавайся?

Тот мелко задрожал.

— Ну… Я не хотел, я не виноват… — Помолчав, он неожиданно спросил: — А ты, Чалый?.. Как же тебя Астра вызывает?

— Не твоего ума дело, — огрызнулся блатной. — Ну, как жить дальше собираешься?

Малина молчал — долго, напряженно. Чалый выжидал, однако ответа не последовало.

И тогда Астафьев решил перейти к главному:

— Бежать надо.

— Отсюда?

— Люди из Бутырки бежали и — ничего.

— Да тут же… тайга кругом, зима, холодно, с голоду подохну… Если бы весна или лето, "зеленый прокурор"… Да с товарищем. А так — один.

Нехорошая улыбка зазмеилась на лице Иннокентия.

— А кто тебе сказал, что ты один пойдешь?

В лице Малины мелькнула надежда.

— И ты?

— Я помогу тебе, — любезно произнес Астафьев. — Я ведь местный, тайгу хорошо знаю. Все равно ты на зоне не жилец… С сегодняшнего вечера.

Москвич хотел было что-то возразить, но, встретившись со стальным взглядом собеседника, решил промолчать.

"А он ничего… Фраер, конечно, но упитанный. И не очень старый", — подумал Иннокентий, цепким взглядом оценивая фигуру москвича.

До правилки оставалось три часа — за это время неожиданно скорешившимся Чалому и Малине предстояло составить план побега.

Они стояли на ступеньках жилого барака — и блатные, и мужики, и черти, и даже акробаты, казалось, уже знают о том, какая участь им уготована: такие косые и выразительные взгляды ощущали на себе ссученные.

Чалый, с окурком в зубах, отвел Малину в сторону и произнес:

— Так, на хоздворе — грузовик.

— Так ведь вертухаи ошиваются. — Москвич имел в виду охранников.

— И что? Они ведь без автоматов.

Действительно, ментам вход на зону с оружием строго запрещен — это касается всех, кроме хозяина и бдящих на вышке.

— Так…

— Не боись, прорвемся, — покровительственно улыбнулся Иннокентий и принялся излагать свой план: — Так, водила всегда пьян; сейчас вечер, значит, уже в стельку.

— И что?

— Ну и то. Горячо в очке? Водилу я беру на себя. Захватываем грузовик, тараним ворота. А там — непогода, пурга начнется, — мечтательно продолжал блатной, — будем катить, сколько бензину хватит.

— Куда?

— Куда подальше.

— А потом? — Казалось, Малинин не верит в перспективу быстрого избавления.

— Что-нибудь придумаем. Во всяком случае, это лучше, чем стоять тут и ждать, пока в тебе сделают одной дыркой больше…

Все получилось именно так, как и планировал Астафьев: водитель, полуграмотный удмурт, действительно был пьян в стельку. Ключи торчали в замке, поблизости никого не было. Ну а авторитет, которым пользовался тут Чалый, позволил и ему, и его товарищу по ссученности проникнуть туда, куда проникать было запрещено категорически.

А дальше все развивалось по элементарному сценарию: удар угольником по голове алкоголика — удмурт, обливаясь кровью, свалился под колесо.

Чалый, вскочив за руль, приоткрыл вторую дверцу — бледный, как январский снег, Малина, трясясь, сел рядом, и мощный трехосный ЗИЛ, взревев мотором, понесся к металлическим воротам. Под левыми колесами что-то неприятно хрустнуло, но беглецы в спешке не обратили на это никакого внимания. Удар бампером — и ворота разлетелись в разные стороны.

ЗИЛ быстро набирал скорость — наверное, немногочисленные еще трезвые менты, оставшиеся на хоздворе, паниковали, но это было уже позади.

Переключившись на последнюю передачу и вжав педаль газа в пол, Иннокентий взглянул в зеркальце заднего вида и довольно ухмыльнулся: черная полоса блоков, очерченная геометрически правильной линией колючки, вышки с вертухаями — все это стремительно уменьшалось в размерах.

— Козлы, — самодовольно процедил Чалый сквозь зубы, — ладно, все будет хорошо…

Бензина хватило только на шестьдесят километров — но этого, по мнению Чалого, оказалось достаточно, чтобы перевести дух. К тому же начиналась пурга, ночная метель мгновенно заметала следы, и ментам только оставалось гадать, в каком же направлении проследовали беглецы. Чалый свернул с магистральной трассы, путая предстоящую погоню.

Несколько судорожных рывков — и ЗИЛ остановился за сопкой.

Чалый утер со лба крупные капельки пота.

— Ну, так, да… Лучше, чем на пике у Матерого сидеть, а?

Малина, казалось, до сих пор не верил в счастливый случай: он мелко трясся, будто бы сидел не в теплой вони кабины, а в каптерке перед страшным взглядом пахана Астры.

— Бензина нет, — наконец проскулил он.

— Э-э, главное, что мы есть! — воодушевился Чалый.

— И теперь че?

Чалый, прищурившись, быстро набросал перед перепуганным напарником план дальнейших действий: менты сейчас не бросятся их искать: во-первых, пьяны, во-вторых, сами испугаются, в-третьих, метель, в-четвертых, ночь. А если и бросятся, если найдутся теперь на зоне трезвые «мусора», то далеко от зоны уходить не будут: страшно!

— В кабине до утра переночуем, — ухмыльнулся Астафьев.

— Так печка не пашет.

— А, херня. Может быть, я тебя в очко трахну? — неожиданно предложил беглец.

В глазах Малинина мелькнул животный страх.

— Чалый, да ты что?..

— Зато согреемся! Ты что? Я ведь серьезно! Давай подставляй фуфло! Тебе за твою ссученность давно пора было целяк поломать! — сказал один сука другому, но тот, другой был закошмарен настолько, что не понял всей пикантности предложения.

— Чалый, я ведь думал… ты друг.

— Да ничего, я пошутил. А согреться — у меня пачка «Беломора» с собой. Перекурим, перекумарим.

Малина опустил руки под сиденье — настолько перепуган он был шуткой подельника. Однако это движение руками неожиданно принесло беглецам избавление от холода: среди разного хлама — ключей, промасленной робы, тряпок и всего прочего — он обнаружил флягу с остатками спирта.

…Всю ночь блатные пили спирт, согреваясь. Алкоголь действовал на них по-разному. Чем больше пил Чалый, тем скабрезнее становились его шутки.

— Ты ведь тилегент, москвич, тебе спиртяру без закуси сложно. Может быть, вафлей закусишь? — предложил он, делая вид, что собирается расстегнуть ширинку.

Чем больше пил Малина, тем больше он отчаивался: ему казалось, еще один глоток — и Чалый исполнит свое пожелание.

Но — удивительная вещь! — такая перспектива уже не казалась Малине страшной; в сравнении с той, которая ожидала его в каптерке у Астры…

Весть о побеге распространилась по зоне мгновенно: разумеется, все были недовольны. Менты — потому что ЧП, Астра — потому что не успел покарать ссученных, а остальные блатные, которые должны были присутствовать на правилке, — тем, что не смогли насладиться зрелищем печени ментовских прихвостней, протыкаемой пикой.

Однако слово вора — это слово вора, и если уж он сказал, что правилка состоится, то она состоится действительно, и Астра сдержал слово.

— Суки, — подтвердил он задушевно и, неожиданно насупившись, продолжил: — То, что они сбежали, еще раз доказывает, что они суки.

Астра, в отличие от подавляющего большинства блатных этого ИТУ, не гнул пальцы веером и даже старался поменьше "ботать по фене": это был вор-интеллигент, читавший не только бульварные газеты, но и серьезные книги — Ницше, Кафку, Шопенгауэра, Канта; а в тумбочке Астры всегда лежал последний номер журнала "Вопросы философии".

Однако блатные не только его понимали, но и очень даже уважали за основательность знаний и философский подход к жизни.

Матерый, тяжело дыша, дождался, пока пахан закончит толковище, и поинтересовался:

— Так че?

— Ну, они сами себя приговорили. Никто не сделает человеку так плохо, как он может сделать себе сам, — вздохнул интеллигентный вор.

— Так че? — дебильно переспросил "торпеда".

— А ты сам что скажешь? — поднял брови вор.

Матерый молчал, осознавая происшедшее, настолько он был поражен.

Видимо, чересчур интеллигентный язык не доходил до Матерого, и Астра перешел на более доступный, а потому понятный язык:

— Бля, из тебя «торпеда» как сам знаешь из чего. Встанет и молчит.

— Ну, так бы и сказал, — ощерился Матерый. — Бля, надо малявы везде разослать…

Вор улыбнулся:

— Уже ближе.

— Чтобы любой уважающий себя блатной… бля буду, на пику бы их… — Казалось, еще мгновение — и «торпеда» изойдет от ненависти к сукам слюной.

— Ну, подумай… Ладно. — Пахан махнул рукой, давая понять, что не хочет больше слышать о суках. — Я сказал, все слышали. А теперь о другом…

Несмотря на обилие выпитого, беглецы к утру основательно замерзли.

Чалый, открыв смеженные веки, долго и тупо смотрел через дырочку в заиндевевшем стекле на окружавший его заснеженный пейзаж, не понимая, как он тут очутился. И, лишь бросив взгляд на сопящего Малину, вспомнил…

Как ни странно, но спать больше не хотелось, тем более что надо было уходить дальше, а метель утихла.

Чалый приоткрыл дверку — в кабину, полную алкогольного перегара, ворвался крепкий морозный воздух.

Дверка открылась с трудом; за ночь снегом замело даже колеса.

Малина, разбуженный ледяным ветром, протер красные глаза, наконец-то очнулся и вопросительно посмотрел на подельника:

— Нас что — ищут?

— А с чего ты взял?

— Так должны же… — Москвич посмотрел на часы, тикавшие на щитке.

— А ты, бля, пацан ничего. Догадлив, — бросил Чалый, до половины высунулся из кабины и, как показалось москвичу, принялся нюхать воздух, посматривая на верхушки лиственниц.

Затем наклонился, зачерпнул горсть снега, поднес его ко рту и тоже понюхал.

Малина смотрел на него широко открытыми глазами.

— Что делаешь?

— Смотрю — никто нашу тачку за ночь не обвафлил, — не глядя на подельника, бросил тот. — А то тут деды морозы разные шляются, онанисты хреновы. Ладно, — лицо его стало серьезным, — погода будет хорошая, пурги уже не будет. Надо сматываться…

Так уж получилось, что от брошенного ЗИЛа до ближайшего поселка было рукой подать: километров десять. Беглецы шли, утопая по колено в снегу, и Чалый все время бормотал:

— Знал бы раньше, что уйдем, лыжи бы приготовил.

Москвичу, естественно, было тяжело втройне, он все время отставал, падал, спотыкался, и если бы не боязнь противоестественных желаний напарника, он бы наверняка уснул в снегу: ему все было уже безразлично, кроме разве что боязни за свой "фуфлыжный целяк".

— Давай, Малина, давай, скоро будем. Помнишь, год назад один чертила откинулся — Дюней звали?

— Ну… был. И что?

— Тут поселок должен быть. Февральск. Сейчас придумаем что-нибудь. Согреемся. Дюня хоть и запомоенный, но выбирать не из чего. Поможет, никуда не денется.

И действительно, спустя несколько часов на горизонте появились редкие дымки — вскоре беглецы подошли к поселку. Вагончик на краю поселка был нежилым — видимо, жильцы покинули его недавно, потому как в нем даже были стекла.

Чалый и Малина зашли внутрь и, перешагивая через кучки окаменевших от мороза фекалий, устроились на свалке грязного тряпья в углу.

Удивительно, тут даже сохранилась печка-буржуйка — ее просто не успели украсть.

Вскоре в металлическом чреве заплясали веселые огоньки, и разнеженный Чалый принялся мечтать:

— Анаши бы… Водки бы… Бабу бы…

— Пожрать бы… — поддакнул Малина.

— Если я бабу не найду, тебя во все дыры отдеру, — напомнил Астафьев задушевным голосом.

— Я… я… — Казалось, лицо Малины перекосила судорога.

— Да ты не боись, я просто так говорю.

— Тут поселок, — голос подельника звучал подобострастно и приторно, — наверняка кого-нибудь найдем.

— Чертилу этого, Дюню, я трахать не собираюсь, — брезгливо поморщился Иннокентий.

— А кого хочешь? — испуганно улыбнулся Малинин и опасливо почесал задницу.

— Бабу, — последовал ответ.

— Какую?

— С дыркой между ног! И чтобы волосы вокруг! Иди ищи!

— А анаши? Выпить? Закусить?

— Укради! — неожиданно заорал Чалый. — Не можешь украсть — заработай! Иди и не возвращайся просто так… Очко на британский флаг порву — ясно?!

Глава вторая

Чем больше ментовский начальник, тем больше у него стол. Во-первых — символ власти, как корона, трон или скипетр у абсолютного монарха, а во-вторых — просто очень удобно: так, на столике кума Андрея Киселева помещаются только несколько бутылок разведенного спирта и две-три тарелки закуски, а на столе самого главного начальника, хозяина зоны Алексея Герасимова, кроме официального вида телефонов, селектора, перекидного календаря и прочей обязательной атрибутики, возвышающей его в глазах всех, — целая батарея, да не плебейского спирта, а коньяка и настоящей магазинной водки.

А чего — он ведь самый главный, что хочет, то и делает. Захочет — закажет мужикам на промзоне стол десять на десять из кедра.

Его право.

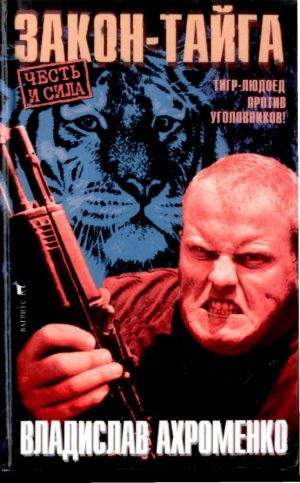

Как говорят: закон — тайга, медведь — хозяин.

Именно об этом думал хозяин, глядя на настенный календарь с голой сисястой бабой: до Нового, 1994 года остается десять дней. В прошлом году в такое время этот самый стол ломился от выпивки и закуси: по старой традиции за десять дней начали провожать старый, потом, правда, забыли, какой именно, поссорились, подрались, но на встрече Нового помирились.

Но теперь полковнику Герасимову было не до ностальгических воспоминаний: ЧП на вверенной ему правительством зоне, побег сразу двух уголовников — хуже не придумаешь.

— Бля, опять, — тяжело вздохнул хозяин и помрачнел, потому как за этот год побег был вторым.

Первый случился в мае, в самом начале, — бежали два вконец закошмаренных блатными акробата.

Май — самое время: тепло, вольготно, тайга прокормит…

Правда, акробатов нашли очень быстро, и преследователи, скуки ради, затравили их собаками. Трупы беглецов, разлагаясь, лежали перед проходной целую неделю: в назидание всем остальным.

Бегут обычно в мае — и тепло, и гнуса еще нет.

Но чтобы за несколько дней до новогодних праздников? Такое случается редко.

Полковник печально посмотрел на настенный календарь — ему показалось, что сисястая издевательски подмигнула ему.

— Кошмаришь? — вспылил Герасимов. — Улыбка твоя блядская… Сучка!

Настроение испортилось окончательно и бесповоротно: сисястая висела на стенке для возбуждения стареющей плоти хозяина, которую никто уже не мог возбудить, даже молодая жена-курва.

Тяжело вздохнув, полковник полез в сейф под столом, где хранилось самое дорогое — то, что он ценил и любил больше всего; его седая шевелюра на мгновение исчезла, но спустя каких-то несколько секунд Герасимов вновь возвышался над столом с символами официальной власти: теперь перед ним стояла бутылка "Пшеничной".

Зубами скусил пробку, шумно выплюнул в угол и, зажмурившись от приятного предвкушения, припал к горлышку фиолетовыми губами — волосатый кадык судорожно заходил, и вскоре Герасимов захорошел…

Однако питье — питьем, а дела — делами, и потому, насладившись новизной ощущений, полковник потянулся к селектору внутренней связи, набрал номер начальника режимного отдела майора Васи Коробкина.

— Вася, что делаешь? — спросил хозяин.

— Да вот уже пьем, бля, — послышалось радостно-возбужденное; судя по всему, майор выпил уже больше пол-литра.

— Идиоты, — страдальчески произнес Герасимов. — Ловить, ловить надо!

Вскоре из динамика донесся характерный булькающий звук, и Герасимов проглотил слюну.

— Да холод, у них ничего нет, сами подохнут…

— Да ты че, Вася! — Теперь полковник обратился в слух.

— Да ладно тебе!

— Собак надо, собак, — поучал хозяин.

— Чумка в вольере, собаки недееспособны, — щегольнул режимник Вася ученым словом.

— А Мухтар? — Герасимов вспомнил о самом злобном друге человека.

Да, хозяин знал, о чем говорил, — Мухтар числился лучшей розыскной собакой — именно благодаря его стараниям были найдены и загрызены майские акробаты.

Вася не смог удержаться от вздоха.

— Нет уже Мухтара…

— Что?

— Да вторые сутки, как пропал.

— Как пропал? Куда пропал?

— Наверное, съели…

— Солдаты?

— Да зэки…

— А кто позволил?

— Да разве уследишь?! — произнес режимник, причем по его тону нельзя было определить, за кем — то ли за Мухтаром, то ли за солдатами срочной службы, то ли за зэками. — Да че ты, Леша, не переживай понапрасну, пошли водки выпьем. Старый год надо проводить. Пора уже, нах…

— Так ведь начальник я, — напомнил хозяин и Коробкину, и на всякий случай — себе, пока не напился и не забыл.

— Ну и выпьем по этому поводу. — Режимника трудно было чем-то пробить.

— Так меня же… Ну, ты сам, того, понимаешь. — Полковник сделал натягивающий жест рукой на бедра, будто бы беседовал с режимником не по селектору, а по видеотелефону.

— Ну и что? Позвони в Хабаровск, объясни ситуацию. Они, начальники гребаные, в городе живут, а мы тут, в берлоге. Грамотные стали, сволочи, а нам тут заживо гнить, — вдруг злобно подытожил Вася. — Позвони, наври, что вооружены, что у нас технические неполадки, сигнализация отключилась, что урки перед побегом всех псов отравили, оттрахали, сожрали. Кинологи подтвердят. Все, жду. — Бутылка нетвердо, но конкретно звякнула о край стакана, и связь оборвалась.

Неожиданно для самого себя полковник вспомнил то, что знали все: через полгода ему, заслуженному работнику МВД, на пенсию.

Идиллия! Дача, рассада, черная «Волга», жену можно уволить без выходного пособия… А главное — переехать на Большую землю, куда-нибудь на кормилицу-Украину, где есть дешевое сало и вкусный самогон…

А тут это ЧП: опять проверка прибудет, хорошо еще, если из Хабаровска, а то и вовсе из Москвы, из ГУИН (Главного управления исполнения наказаний), начнет домогаться, придираться, значит, надо вновь взятку давать, а это — «кусок» от будущей сладкой жизни…

Запищал селектор:

— Леша, так мы тебя ждем! У тебя что есть?

Резкий, скрипящий голос режимника вывел хозяина из состояния предпенсионного оцепенения: он посмотрел на початую бутылку «Пшеничной» и тут же разозлился на Васю Коробкина.

"Что лучше — объявить выговор или не дать водовки?" Ни хрена, завтра же накатаю черновик…"

Допив водку прямо из горлышка, полковник механически сунул пустую бутылку в широкий карман галифе и, покачиваясь, пошел к двери…

Малина прибыл через час и, как заметил Чалый по здоровому блеску глаз, с хорошими вестями.

— Ментов видел?

Тот подобострастно улыбнулся:

— Та-а.

— А то ты чего — небось, уже ломанулся в мусарню, стукнул, сука, что двое опасных преступников сбежали с зоны? — В Иннокентии еще бродил ночной спирт. — Я тебе сейчас правилку устрою, и Астра тебе покажется детским лепетом в песочнице. Я тебя на пику садить не буду. Очко чтобы подмыл, ясно?

— Да че ты, Кеша, в натуре, бля буду, я же свой, — униженно залепетал Малина, — я тебе новости хорошие принес.

— Ну?

— Телок нашел — класс! — от удовольствия Малина даже присвистнул.

— Не сезон еще, — немного удивился Чалый. — Рано. Где они пасутся?

— В магазине.

— Ты че? — Видимо, уркаган, сильно завернутый на активной педерастии, слово «телки» понимал слишком буквально.

— Да тут… продмаг. Рядом совсем. Две барухи — закачаешься! Толстые, зады — во, сиськи — во! В натуре, бля буду!

Чалый аж приподнялся:

— Ну!

— Рядом! С километр, — подтвердил шестерка. — И никого нет вокруг: наверное, все еще по вчерашней пьяни отсыпаются.

Взгляд Астафьева приобрел определенную осмысленность, свидетельствующую о здоровой половой ориентации.

— Ну, тогда веди…

Продмаг открылся полчаса назад: невыспавшиеся продавщицы, поминутно зевая, обсуждали подробности вчерашнего вечера и его естественного ночного продолжения, хотя последнее получилось не совсем естественным.

Та, что стояла в промтоварном отделе, злобно щелкала костяшками счетов. Она была еще молодая, но уже стерва: об этом свидетельствовали и тонкие змеиные губы, и хищный нос, и треугольный подбородок, и зеленые глаза, горящие ненасытным огнем.

— А вчера Паша, козел, приходил, литруху моего спиртяры выжрал, я думала, останется, а он свалил спать, — вздохнула Клава.

— Ах, Клава, вот мужики-то пошли! Одной бутылки — мало, одной бабы — много. А ко мне вчера китаеза приходил…

— Ли Хуа, что ли? — Клава назвала известного в регионе торговца дешевыми шмотками из страны победивших рыночных реформ Дэн Сяопина.

— Ли Хуа, а сам ни хуа. — Вторая продавщица от остервенения с шумом вдохнула в себя пронизанный селедкой и пылью воздух, выдохнув его лишь со смачным зеленоватым плевком — тот со снайперской точностью опустился на окаменевшую буханку хлеба.

Глаза Клавы блеснули надеждой.

— А что? — Костяшки счетов плавно вернулись в исходное положение. — Зина, у него что — такой же маленький, как и он сам?

— Да если бы. — При упоминании об импортном мужчине Зина брезгливо поморщилась.

Клава напряглась, как змея перед прыжком: костяшки счетов со скрипом завизжали под ее толстыми сосисочными пальцами.

— Что?

— Да пидар он голимый, в натуре, — вздохнула обманутая.

— А я тебе давно говорила, — клавиши деревянного компьютера продолжали набирать скорость, — он ко мне как-то приставал, — соврала она на всякий случай, — и знаешь, что сказал? Что очень любит классическую музыку. Моцар-да ему подавай, арии Жопенов да Бетхуевенов! — вспомнила она. — Классику-то кто обычно любит? Только голубые…

Неизвестно, чем завершилась бы эта нехитрая интеллектуальная беседа, если бы двери не раскрылись от удара, очевидно, ногой, и тут в магазин с клубами морозного пара ворвались двое, одетые по обычной дальневосточной зэковской моде: клифты, штаны, кирзачи-"прохоря" (то есть специальные рабочие говнодавы) и бесформенные шапочки.

В полумраке магазина, в клубах пара они почти не отличались друг от друга — наверное, различие было только в табличках-фамилиях на груди…

— Эй, телки, — пробасил один, кряжистый звероподобный мужик с табличкой "Астафьев И.М.". — Че в вашем хлеву выпить есть?

И у Зины, и у Клавы от этого баса в пятки ушло все: не только сердце, но и другие органы.

"Ну, вот это настоящий мужик, — сладострастно подумала Зина. — Если сучка Клавка отобьет — отравлю. Бля буду!.."

Продавщица потянулась к счетам — то ли для каких-то загадочных арифметических вычислений, то ли для того, чтобы запустить ими в голову подруги.

"Ну, это точно не голубые, и хуа есть, и все остальное". — Груди четвертого размера равномерно вздымались из-под грязно-серого халата.

— Че молчите, лярвы грязные, как хрена в рот набрались! — пискляво произнес второй, с табличкой "Малинин С.А." на клифте, явно храбрясь.

"Ничего, мелкий, но тоже пойдет под водочку, живым ему отсюда ни за что не выбраться, — решила Клава и резким, но твердым движением бросила влево пять костяшек, потом, подумав, еще две. — Может быть, с курвой Зинкой по-дружески договориться?.."

Но Зинка уже выходила из-за прилавка; в руках у нее была табличка: "В магазине — прием товара"…

"Какого еще товара? — совершенно ошалев от увиденного, подумал Чалый. — Что — нас сдавать идет?.."

После этого он, пробежав глазами по полке со спиртным, потянулся в сапог-говнодав за спрятанной заточкой…

Наверное, только продавщицы периферийных дальневосточных продмагов могут дать мужчинам, доведенным за время «командировки» до состояния моряков-подводников в автономном кругосветном плавании, все или почти все, так что заточка не потребовалась.

Началось с любовной прелюдии: Клавка, поправляя то и дело сползавший лифчик, выставила на стол две бутылки "Русской".

Зинка, как истинная дальневосточная стерва, оказалась куда хитрей: пока ее подруга хозяйничала по столу (прилавку), та, достав огрызок кроваво-красной губной помады и надтреснутое карманное зеркальце, принялась торопливо, но тщательно наводить марафет: она твердо решила овладеть кряжистым мужиком — "Астафьевым И.М.", нимало не интересуясь его намерениями на этот счет.

— Мальчики, мальчики, а чем вы закусывать будете? — лебезила Клавка, прикидывая, чем бы угостить так кстати подваливших мужчинок.

Чалый вошел в роль:

— Всем. И вами тоже.

Глухой предоргазмический вздох вырвался из грудей подруг почти одновременно.

Зинка, вовремя вспомнив, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, вновь выиграла очко: придвинув громоздкую табуретку к полке с продтоварами, она принялась с шумом выставлять на прилавок все: сельдь, тушенку, кильку в томате, колбасу и припасенную специально для местного начальника милиции майора Игнатова баночку гусиной печени.

— Мальчики, мальчики, не стесняйтесь, вы, наверное, очень-очень голодные, — дрожащим от возбуждения голосом проблеяла Зинка униженно. — Да кушайте, гости дорогие, все, что хотите…

Клавка метнула в соперницу взгляд, полный змеиной ненависти.

— Я музыку сейчас поставлю… — И действительно, на прилавок встал добитый японский магнитофон, обмененный по дешевке у китайского фарцовщика. — Что хотите послушать? — Продавщица, по незнанке, назвала несколько громких фамилий эстрадных певцов, несомненно принадлежащих к голубому братству.

— Вивальди — есть? — Уже выпивший москвич Малина, выгибая грудь, решил продемонстрировать глубину музыкального воспитания.

После этого все внимание, естественно, переключилось на Астафьева; обе продавщицы, как по команде, метнули в любителя классики полные презрения взгляды.

— А пососи сама ты, — решил не отстать от подельника в интеллекте поддавший Чалый, имея в виду бетховенскую «Аппассионату»; продавщицы аж затаили дыхание.

Дальнейшие события развивались так, как и рассчитывали работницы прилавка: сперва дорогие гости выпили и закусили, притом обе продавщицы то и дело пододвигали к ним селедку и тушенку, подливали водку в граненые стаканы.

Затем прилично захмелевший Астафьев поманил пальцем обеих и выдохнул с икотой:

— Ты!

И Клавка, и Зинка приняли приглашение на свой счет: обе сделали несколько неуверенных шагов по направлению к дорогому гостю.

— Я? — в один голос переспросили похотливые продавщицы.

— Ты, ты… — подтвердил Чалый, продолжая манить обеих корявым татуированным пальцем, другой рукой с достоинством расстегивая ширинку грязных ватных штанов. Женщины приблизились к беглому уголовнику, на ходу срывая с себя дрожащими руками и грязные халаты, и то немногочисленное, что было под ними.

Спустя какую-то минуту пыльный полутемный зальчик продмага представлял собой сцену из крутого кинематографического «порника»: Зина, опередив подругу, дрожащими от нетерпения губами припала к бедрам кряжистого гостя; Клавка же, пораженная таким бесстыдным вероломством, довольствовалась лишь тем, что целовала его взасос, сдавив шею мощными лапами.

Малинин был обижен таким невниманием, такой фригидностью — к себе, конечно. Он угрюмо стоял у прилавка, измазанного селедочными кишками, и цедил водку.

Наконец Клавка, поняв, что подруга — надолго, обратила внимание на второго гостя.

— Ты! — Толстый палец, описав дугу, уперся в клифт беглеца.

Тот отпрянул:

— Что?

— Иди, иди сюда… Думаешь, мы тебя просто так кормили-поили? Думаешь, если, тилегент херов, пидаром прикинулся, так я на тебя управы не найду?! А ну, кому сказала!

Москвич затравленно и дико посмотрел на огромную, заплывшую жиром тушу продавщицы, загородившую собой весь проход. Пути к бегству не было, и свет померк в глазах Малины.

Хотя Чалый и был на полпути к кончине, происходящее не могло укрыться от его внимания.

— Ты че — бабу никогда не имел? — спросил он, не глядя на подельника.

— Да я… — Взгляд Клавки был гипнотичен, как у удава, смотрящего на кролика, и бедный Малинин не мог ответить внятно.

— Ты че — совсем?

Язык москвича одеревенел.

— Да я… того…

— Так че — бабы никогда не щупал? — все тем же тоном переспросил Иннокентий. — Онанизмом ты успеешь в СИЗО, на хате назаниматься, когда тебя менты накроют! Да ты… Оу-у-у-у! Ау-у-у-у! — Иннокентий кончил, а потому Малина так и не узнал, что же имел в виду его товарищ.

Удирать было некуда: Клавка, поигрывая в руках тяжелыми счетами, многозначительно смотрела на Малину — руки того дрожали.

— Ты, Малинин Эс. А., — рявкнула продавщица, глядя на зоновскую табличку, нашитую на клифт.

— Что мне делать? — затравленно и одновременно подобострастно спросил тот, не мигая глядя на ужасные счеты.

— Штаны снимай — быстро! — последовал жестокий приказ…

Чалый, устало откинувшись на спинку стула, с улыбкой наблюдал, как продавщицы издеваются над подельником: Клавка, резким движением опрокинув несчастного на спину, сидела на нем в позе наездницы. Зинка, совершенно нагая, бегала вокруг них, то и дело поглядывая на часы, и щипала подругу за мучные ягодицы.

— Клавка, сучка, — заплетающимся языком повторяла она, — сколько можно, ты уж целых полчаса на этом Малинине Эс. А. ерзаешь! Дай же и мне немножко, стерва!

Из глубины широкой груди стервы вырвалось нечленораздельное:

— Щас, щас… Еще один разок кончу!

Чалому, как ни странно, не чуждо было чувство сострадания к ближнему, даже к такому чмошнику, как этот гадкий москвичонок.

— Малина, помочь?

Из-под грузного тела послышалось сдавленное:

— Ы-ы-ы-ы… угу-у-у-у… омоги-и-и-и…

Зинка поняла это по-своему: оставив ягодицы подруги в покое, она подбежала к Иннокентию:

— Астафьев И.Эм., родненький, ну еще чуть-чуть, ну хоть часик! А я тебе еще водочки налью, а?

Чалый, вяло теребя татуированными пальцами свое обвисшее татуированное хозяйство, на редкость равнодушно спросил:

— А поднимешь?

— Ага, ага… — утвердительно кивнула продавщица и как подкошенная упала перед ним на колени — ну точно якут-язычник перед страшным шаманом. — Да я тебе все, что хочешь подыму, ты только не уходи!..

Однако договорить она не успела: тяжелые дубовые счеты опустились на распущенные волосы блудницы, и она, ойкнув, упала под прилавок.

Клавка в это время получала очередную порцию оргазма, и потому мгновенная смерть подруги-стервозы прошла незамеченной.

— Ой, ну что же ты так… (Видимо, Малина больше не мог справляться с тяжелой мужской работой.) Ну еще хотя бы одну палочку… Ну?

И тут Астафьев повел себя как истинный товарищ: не прошло и минуты, как рядом с окровавленной Зинкой лежал еще один труп.

Малина, с трудом переведя дыхание, поднялся.

— Фу-у-у-у… — Даже происшедшее только что двойное убийство не могло удержать его от искреннего вздоха облегчения.

А Чалый, быстро натянув штаны и застегнувшись, уже шел по направлению к кассе: в руках блатного невесть каким образом очутился тяжелый короткий ломик типа фомки…

Несколько тупых ударов, неприятный скрежет металла — и выдвижной ящик, подобно челюсти какого-то диковинного животного, плавно выехал вперед. Чалый быстро выгреб замасленные купюры, распихал их по карманам и кивнул оторопевшему от такого поворота событий подельнику:

— Че стоишь? Не знаешь, че? Бля, у тебя мозгов как у канарейки на хрен намазано! Водку, тушенку, хлеб, папиросы бери — живо!

Через пять минут беглецы, опасливо озираясь в сторону дверей продмага, на дверях которого по-прежнему болталась табличка "Прием товара", трусили в сторону от Февральска…

Глава третья

Огромная черная ворона, сидевшая на заснеженной лиственнице, повела головой, щелкнула клювом — казалось, она к чему-то прислушивается.

Тишину утренней тайги, со всех сторон окружающей небольшую, но основательно построенную избушку-зимовье, нарушил легонький скрип двери — пугливая ворона, резко взмахнув крыльями, тут же сорвалась с ветки, и вниз, в сугробы, рядом с зимовьем, посыпался мягкий, пушистый снег: наверное, такой снег бывает только тут, на Дальнем Востоке.

Застучал по стволу красногрудый красавец дятел — удары резко и гулко отразились от ближней голой сопки. Где-то совсем рядом завозились снегири, где-то чуть подальше послышался негромкий шорох — наверное, это был какой-то зверек, хорек или куница.

Волшебное, ни с чем не сравнимое таежное утро вступало в свои права…

Из избушки-зимовья вышел высокий, плечистый мужчина: несмотря на то, что эта избушка находилась в пятнадцати километрах от Февральска, ее обитатель выглядел куда лучше, чем председатель поселкового Совета, начальник милиции и начальник военторга (самые значительные люди поселка), вместе взятые.

Свежевыбритый, с мощным, волевым подбородком, с прямым, холодным взглядом стальных глаз, с морщинками, идущими от глаз к вискам, с аккуратно подстриженными усами и модной прической "под морскую пехоту", он чем-то неуловимо напоминал положительных героев старых американских вестернов. Серый свитер грубой ручной вязки, высокие меховые унты из волка, армейские полушерстяные брюки, широкий ремень с патронташем и массивным кинжалом в черных кожаных ножнах — все это свидетельствовало о том, что этот мужчина — профессиональный охотник.

Он потянулся, широко разведя в стороны мускулистыми руками, так, что кости хрустнули, посмотрел на восходящее белесое солнце и неожиданно доверчиво, мирно, почти по-детски улыбнулся.

Затем, быстро скинув с себя свитер и бывшую под ним рубаху, принялся обтираться снегом — мужчина от удовольствия только блаженно щурился, покрякивая, и упругие бугры бицепсов и трицепсов атлета ходили под смуглой кожей… Наверное, если бы сейчас, во время этой нехитрой, но обязательной по утрам гигиенической процедуры, рядом стояли или китаец Ли Хуа, достойный представитель местных сексуальных и национальных меньшинств, или любая порочная продавщица из поселкового продмага, они бы наверняка упали в обморок…

Впрочем, обитатель далекого заснеженного зимовья не имел никакого отношения ни к недостойному китайцу, ни к еще более недостойным продавщицам: было ему от роду тридцать три года, звали его Михаил Иванович Каратаев, и был он настоящим таежным охотником — профессия, ныне на Дальнем Востоке почти вырождающаяся.

Так уж случилось, что судьба немало побросала его по жизни…

Местный уроженец, поняв, что тут, в Февральске, делать нечего (ну не водку же пить!), он после десяти классов сразу же уехал на Большую землю и неожиданно для учителей и школьных товарищей поступил в славное Рязанское высшее командное училище десантных войск. Закончив учебу с красным дипломом, первым в выпускном списке, молодой лейтенант через полгода службы был направлен в Новосибирск, в школу спецназа КГБ.

Ну, а потом…

Потом было. многое, горы и равнины, моря и океаны, страны и континенты: Афганистан (самое его пекло — Кандагар), Никарагуа, Мозамбик, Ангола, Эфиопия, Нигерия, Сирия…

Да, Михаилу Каратаеву много где пришлось побывать на своем веку, многое перевидеть и многое познать: смерть друзей, предательство близких, ранения, контузии, болезни, маленькие радости и большие печали…

В девяностом году образцово-показательный капитан элитного спецназа «Альфа», кавалер ордена Красного Знамени Михаил Иванович Каратаев был переведен в Москву. В задачу его подразделения входила прежде всего борьба с набиравшим силу терроризмом, так думал и сам Каратаев, однако судьба распорядилась иначе…

Во время августовского путча 1991 года подразделение Михаила стояло в самой Москве — готовность номер один свидетельствовала о серьезности событий, развивавшихся столь стремительно, что вечерние приказы порой кардинально противоречили утренним. Вскоре стало известно: «Альфа», скорее всего, будет использована для разгона обезоруженных демонстрантов. Почти весь личный состав взбунтовался, и больше других — капитан Каратаев. Однако высокое начальство, выжидавшее, кто же победит, не определилось, медлило с выбором.

Демократы, как известно, победили, чего, впрочем, нельзя было сказать о демократии. Строптивца, забывшего главную воинскую заповедь — беспрекословное подчинение приказу свыше, — начальство взяло на заметку, и, когда через полгода с излишне принципиальным офицером случилось ЧП, никто из высоких чинов палец о палец не ударил, чтобы выручить провинившегося.

Хотя провинившимся его если и можно было назвать, то только с большой натяжкой.

А дело было так. Однажды поздно вечером, идя по Москве, по одному далекому микрорайону, именуемому спальным, спецназовец стал свидетелем сцены столь же дикой, сколь и безнравственной: двое хорошо подвыпивших ментов пытались затащить в служебную машину малолетку, почти девочку; выражения глаз и физиономии блюстителей правопорядка не оставляли сомнения в безнравственности их намерений. На вежливую просьбу Михаила отпустить школьницу менты лишь гадко заржали и пообещали посадить заступника на пятнадцать суток.

Каратаев отлично владел приемами каратэ, кунг-фу, самбо, айкидо, дзюдо и рукопашного боя, и потому исход дальнейшей беседы сомнения не вызывал. Однако ему немного не повезло: окровавленный сержант с переломанными ногами сумел-таки доползти до машины, где была рация, и вызвал подкрепление из РОВД.

Доказать что-либо не удалось, и капитана выгнали со службы; Михаилу оставалось утешаться лишь тем, что девочка осталась нетронутой.

Так Каратаев оказался в Москве один — без денег, без жилья и без каких-либо дальнейших перспектив.

Конечно же, такого человека с радостью взяли бы и в охрану какого-нибудь крутого нового русского, и в бригаду их идейных оппонентов — каких-нибудь солнцевских, люберецких, коптевских, долгопрудненских, таганских, мазуткинских или прочих бандитов: при своих замечательных физических статях, при своем живом уме Каратаев бы наверняка выбился в авторитеты.

Но не таким человеком был этот уроженец дальневосточного Февральска: новых русских, всех этих нуворишей в красных пиджаках с золотыми пуговицами и пищащими сотовыми телефонами в карманах, он откровенно презирал, а к бандитам всех мастей и формаций испытывал приблизительно такие же чувства, какие испытывал душман "непримиримой оппозиции" при виде обкурившегося анашой советского солдата, мочащегося в мечети.

И тогда бывший блестящий офицер избрал единственный — как, во всяком случае, ему казалось — верный путь: вернулся в родные края.

Родители к тому времени уже почили в бозе, оставив небольшое наследство: десятилетний «уазик», скромный домик в поселке да зимовье недалеко от него.

Прирожденный, Божьей милостью охотник, скромный и нетребовательный, аскет по натуре, Михаил привык всегда довольствоваться малым: чашка крепкого чая, непритязательная, но сытная еда, пусть не шикарный, но добротный, собственноручно отремонтированный домик. Из всех богатств у Каратаева были лишь дивный пятизарядный винчестер да старенький, давно нуждавшийся в ремонте «уазик»; заняться машиной никак не доходили руки.

Ровный в общении со всеми без исключения — от начальника поселковой милиции майора Игнатова и до бомжа Дюни, от председателя поселкового Совета и до торговки молоком, нехвастливый и приветливый, к тому же непьющий, он быстро завоевал уважение местных, тем более что тут еще многие помнили его родителей.

Жизнь бывшего спецназовца на исторической родине была весьма однообразна, но не казалась ему скучной: таежная охота и быт, занимавшие почти все его существование, заменяли ему многое — многое, но не все.

Тридцать три года — это возраст Христа и Магомета, возраст, когда человек задумывается о половине прожитой жизни, о семейном очаге и о продолжении рода.

Такие мысли все чаще и чаще посещали капитана в отставке, но он, человек по природе скромный и целомудренный, всегда стеснялся подойти к любой девушке первым, не говоря уже о другом.

Хотя тут, в забытом Богом, Сатаной и высоким начальством Февральске, почти все особи женского пола от пятнадцати и старше были бы счастливы, если бы этот импозантный красавец охотник хотя бы удостоил их взглядом; Михаил словно бы не замечал их.

И наверное, была только одна-единственная девушка, появление которой заставляло трепетать этого сильного, мужественного человека…

Медсестра из местного гарнизона Таня Дробязко, девятнадцатилетняя русская красавица, сразу же приглянулась Михаилу, но он ни за что бы не признался в этом никому; наверное, даже самому себе. Так и ходил он, бросая на нее косые взгляды и вздыхая украдкой…

И вот однажды в поселковом клубе, когда в дупель пьяные офицеры позволили себе в ее присутствии ругаться матом и смачно обсуждать гинекологические особенности других медсестер, Каратаев не выдержал и сделал им довольно резкое замечание. То ли офицеры были очень пьяны, то ли действительно не знали, с кем имеют дело, но защитник общественной нравственности и целомудрия был изощренно послан по всем правилам местного гарнизонного фольклора.

Увы, после этого инцидента работы у единственной непорочной медсестры только добавилось, — участники диспута долго ходили на перевязки и процедуры.

Так между Михаилом и Татьяной завязалась дружба — нежная и трогательная…

Однако все чаще и чаще Каратаев (который, конечно же, испытывал к Тане не только дружественные чувства) думал, что дело навсегда ограничится только этим — не более того. Вот уже целый месяц бывший капитан «Альфы» прикидывал, как бы сделать ей предложение; странно, что этот человек, беспримерному мужеству которого завидовали даже недоброжелатели и враги, человек, столь быстро принимавший решения в самые ключевые минуты жизни, медлил в самый, пожалуй, ответственный момент…

— Сегодня точно поговорю с ней серьезно, — дал себе слово бывший спецназовец и тут же поймал себя на мысли, что это обещание он дает себе только за последнюю неделю пятый раз…

Спустя полчаса он уже отдалялся от зимовья, уверенно работая лыжными палками. Снег скрипел под хорошо смазанными лыжами, доставшимися Михаилу еще от отца, известного таежного охотника-промысловика, и уже взошедшее солнце скупо освещало верхушки заснеженных деревьев.

Каратаев был сосредоточен и серьезен, потому как дело, на которое он шел, было важным: надо было проверить поставленные с вечера капканы. Близился Новый год, и Михаил очень хотел добыть соболя, чтобы подарить драгоценный мех своей тайной возлюбленной.

Неожиданно сердце опытного охотника тревожно забилось: на девственно-белом снегу отчетливо отпечатались крупные следы…

Их нельзя было спутать ни с чьими — конечно же, это был тигр и, судя по размеру следа, очень большой.

Остановившись, Михаил осторожно снял с плеча винчестер и прислушался: тихо… Но тишина тут, в тайге, всегда была обманчивой; коварный, кровожадный хищник мог притаиться за любым сугробом.

Положив палки на наст и стараясь не шуметь, охотник осторожно присел на одно колено и принялся внимательно изучать следы.

Каратаев понял: тигр прошел здесь недавно, максимум полчаса назад…

Тот день начальник оперативно-следственной части ИТУ строгого режима капитан Андрей Киселев запомнил на всю оставшуюся жизнь. Он сидел в кабинете, на удивление трезвый, и думал, как проведет остаток дня.

Перспективы были, конечно, заманчивыми, хотя и однообразными.

Во-первых, можно было вновь пойти к развратной жене прапорщика Красноталь — контролер сегодня был на боевом дежурстве, и его жена наверняка скучала без мужского внимания и ласки.

Во-вторых, можно было пойти к дружбану и собутыльнику, начальнику второго отряда капитану Виктору Радченко, чтобы выпить с ним разведенного спирта, тем более что Витек обещал поставить.

В-третьих, можно было совместить и то и другое — приятное с полезным, хотя Киселев так и не смог бы определить, что тут приятное, а что — полезное.

А в-четвертых…

Ну а в-четвертых, у этого гнусного, поганого мента никогда не было иных мыслей, кроме траханья и пьянства, пьянства и траханья.

Как часто говаривал пахан Астра, "бытие определяет сознание" (кстати, и блатные, и менты с уважением относились к вору за такие его мудрые мысли). Что поделать — ассортимент развлечений тут крайне скуден и ограничен, что, впрочем, соответствует интеллекту страждущего водки и зрелищ капитана МВД.

За такими вот нехитрыми, но глобальными рассуждениями и застал кума бригадир того самого отряда, где числился Астра. Вообще заходить в такие кабинеты без вызова — западло, косяк, то есть порочащий честного человека поступок, но уж если зэк пришел сам, без специального на то приглашения…

Киселев, тряхнув головой, чтобы приблизиться к жуткой реальности — а именно таковой ему всегда представлялась горькая ментовская служба, — посмотрел на авторитетного мужика.

— Ы-ы-ы? — Кум был не в духе и потому изъяснялся междометиями — кратко и лаконично.

— Гражданин начальник, с тобой хочет пахан поговорить, — после обязательного «здравствуйте» объяснил бригадир цель визита, теребя в руках шапку.

Капитан поднял левую бровь.

— Сегодня в клубе.

Кум, подняв вторую бровь, с ненавистью смотрел на посланца Астры.

— Не знаю, только он велел мне передать. Начальник оперчасти причмокнул синими от регулярно потребляемого спирта губами, смутно пытаясь представить, для чего же его хочет видеть такой уважаемый, выдающийся человек.

— В шесть вечера.

На кукишеобразной физиономии кума нервно заходили скулы.

— Астра говорит, что явка обязательна. Так и велел передать.

Засунув волосатый палец в нос, кум, обреченно вздохнув, выщипнул из ноздри длинную жесткую волосину с какой-то зеленоватой слизью и вытер его о галифе, а сам волосок положил перед собой, на какой-то старый циркуляр с грифом "секретно".

— Если опоздаешь, гражданин начальник, Астра будет очень недоволен, — напомнил авторитетный мужик. — Так велел сказать. Больше ничего, гражданин начальник. Только вот это…

Волосок из ноздри был длинный — ну точно из тех, что росли на лобке у жены прапорщика Светланы Красноталь, только не спиралеобразный, а очень прямой, как ментовские извилины.

Неожиданно все происходившее показалось непривычно, даже как-то болезненно трезвому капитану фантасмагорией: какой-то непонятный мужик в зэковской телогрейке-клифте, возникший неизвестно из какого пьяного кошмара в его черно-белой ментовской жизни, устоявшийся затхлый запах канцелярщины, перегара и сырых папок с документами, высохшее мумифицированное тельце таракана на захламленном подоконнике, невесть чей волосок на секретном документе и эти странные угрозы: "Астра будет недоволен", — запульсировало в висках…

Как! Ведь он, начальник оперативно-следственной части, тут, на строгаче, по логике — самый жуткий человек.

Наверное, еще хуже хозяина.

Ведь он почти в одиночку должен противостоять всей этой блатной кодле, сплоченной и организованной: всем этим паханам, ворам, жуликам, фармазонам, жукам, гоп-стопникам и прочим блатным; должен принижать авторитет этого татуированного сообщества, разлагая его частично и целиком, и поднимать репутацию бугров, то есть немногочисленных лагерных активистов и вообще всех, кто решил выйти на свободу с чистой совестью; должен манипулировать обещаниями отпустить на условно-досрочное освобождение, обещаниями амнистий и снисхождений, свиданок с родственниками, разрешения-получения посылок из дому…

Его должны бояться, перед ним должны трепетать все без исключения! А тут появляется какой-то идиот и говорит, что пахан, бля, его, великого и ужасного ментяру, просит к себе на свидание.

И тут шифер с крыши кума сорвало страшным ураганом; смертоносный цунами, недавно посетивший японский остров Хоккайдо, был по сравнению с этим всего лишь ласковым прибрежным бризом.

— Да ты, козлина, да я, бля буду, тебе пятую точку наболтаю!.. Ы-ы-ы… — заскрежетал кум редкими прокуренными зубами. — В мелкий порошок!.. В лагерную пыль!.. В очко!.. На крытку!.. В карцер пожизненно!.. Я вам тут устрою! Вам "Белый лебедь" раем покажется! Всех пересажаю и тебя тоже! — крикнул он собственной тени, уродливо дергающейся на облупленной стене.

Авторитетный мужик-бригадир, не впервые столкнувшись с таким ментовским беспределом, отступил, удивленный таким неуважением к воле вора в законе.

— Я к тебе не по своей воле пришел, и ты тоже не по своей пойдешь, — только и сказал он, закрывая за собой дверь.

— Сам пошел! Всех в БУР закатаю! — орал еще пока трезвый «мусор». — Отпетушу! На дальняк!.. Век воли не видать!..

Бригадир вышел, а совершенно обессиленный собственным бешенством кум наконец-то понял, какую роковую ошибку он совершил…

Мысли работали лихорадочно: надо было что-нибудь срочно предпринять.

Киселев поднялся, прошелся по кабинету и с трудом унял тик в щеке. Затем потянулся к селектору и набрал медсанчасть.

— Михалыч, дело есть… Да нет, спирта в долг больше просить не стану, если сам не нальешь… — срывающимся от волнения голосом проговорил капитан. — Что, никаких дел, пока не верну? — Кум почесал в затылке. — А? Почему? Да? Ну хорошо, а водкой возьмешь? Хорошей, «Русской». Да я понимаю, что еврейской не бывает. Хабаровский разлив — когда в отпуск ездил, купил. На Новый год берег, для себя одного. Нет, не бойся, я в собутыльники набиваться не буду, если сам не нальешь. Еще вино есть. Хорошее, настоящее чернило. Забирает не хуже спиртяры. Только один флакон, зато ноль-семь. Что? Согласен? Как — только по номиналу? Ну хорошо, хорошо…

Через полчаса капитан Киселев уже сидел в кабинете начальника медсанчасти: на столе перед Михалычем — хитрым дедком с огромной яйцеобразной головой и болтавшимся на груди неработающим стетоскопом — стоял весь драгоценный НЗ кума: четыре бутылки «Русской» водки и одна — "Портвейна-72".

— А портвейн-то хоть за литр спирта засчитай, — клянчил кум, дико таращясь на местное медицинское светило. — Ну хоть за пол-литра…

— Да ты тогда свою мочу по такому курсу посчитай себе, про сперму я и не говорю — наверное, всю уж разбрызгал в жену Красноталя, — парировал возмущенный такой грабительской арифметикой Михалыч.

Кум поник: он понимал, что пока не отдаст долг, договориться не получится.

— А что хочешь?

Михалыч был старым, опытным и хитрым и потому понял: Киселев пришел неспроста. Наверняка он попал в какую-то серьезную переделку — в карты блатным проигрался, и те его на счетчик поставили, или казенное имущество растранжирил…

Как бы то ни было, но проныра медик смекнул: теперь с Киселева можно будет скачать все, потому как торговаться не будет.

— А вот Света Красноталь…

Кум навострил давно немытые уши и спросил настороженно:

— А-а?

— А как она тебе?

— В каком смысле? — Киселев был настолько занят предстоящим разговором с Астрой, что даже не понял, что имеет в виду хитрый старик.

— Ну, в том самом…

— А-а-а. — Несмотря на серьезность ситуации, на лице Андрея Киселева отразилось понимание. — Ну, влагалище неглубокое, неширокое, типа "мышиный глаз", сиповка, волосы на лобке расчесаны, мандавошек нет, — продолжал сыпать медицинскими, как он во всяком случае считал, терминами капитан.

— Если ты не наградил. Или муж-идиот. А она хоть темпераментная?

— Да по десять раз подо мной кончает! — честно глядя в глаза Михалычу, соврал Киселев — видимо, желая прослыть эдаким Григорием Распутиным.

— Так что, — цинично продолжал зоновский Боткин, — давай по бартеру. Я тебе списываю спирт, что ты мне должен, конечно без учета сегодняшнего, а ты мне подгоняешь ту красючку.

Радостная улыбка заиграла на лице кума.

— Михалыч, спасибо, родной, благодетель. — Начальник оперчасти даже не подумал, что за жену прапорщика можно было бы договориться и без НЗ.

— А теперь говори — зачем пришел?

Кум понизил голос до доверительного шепота и, оглянувшись по сторонам, произнес:

— Мне бы больничный…

— Один день — литр спирта.

— Что-то дорого…

— Такса, — равнодушно пояснило светило, хитро прищурив один глаз. — Я со всех так беру.

— А направление в Хабару? Сколько за это возьмешь, Михалыч?

— В госпиталь?

— Ыгы.

— Обследоваться?

— Ыгы.

— От чего?

— Да от чего угодно!

Михалыч хитро прищурился:

— Импотенция — пойдет?

— Да не издевайся ты… У Красноталихи спросишь, какой из меня импотент.

Старик, взяв со стола тупой ржавый скальпель, которым недавно удалял одному акробату фурункул на ягодице, задумчиво почесал им в волосатом ухе.

— Не переживай, напишу, что с почками проблемы.

Кум сглотнул слюну.

— Сколько?

— Ну, это будет… это будет… Ящик сгущенки, ящик тушенки, желательно китайской, "Великая стена", ну и… — по тому, что кум не испугался, Михалыч уже понял, что список можно продолжить, — и твой японский двухкассетник… со всеми кассетами.

Двухкассетник был гордостью кума и, можно даже сказать, дорогой памятью. Именно под музыку, льющуюся из мощных динамиков этого дивного чуда азиатской техники, Киселев совершил выдающийся подвиг: трахнул жену самого хозяина Герасимова.

Однако делать было нечего…

— Ладно, бери, хрен с тобой, — тяжело вздохнул он, рассчитывая купить в Хабаровске еще лучший.

Как бы то ни было, но желанное направление было получено — через час Киселев, расплатившись с Михалычем и забежав к Красноталь предупредить, что на время отсутствия у него будет заместитель в лице начальника медсанчасти, счастливо теребил волшебный бланк в кармане кителя, трясясь в служебном «газончике» по направлению к железнодорожному полустанку, и размышляя, как замечательно проведет он время в краевой столице…

Глава четвертая

Вор в законе Астра, сидя за столом в тесной, жарко натопленной каптерке, задумчиво уставился на корешок знаменитой работы немецкого философа-идеалиста Артура Шопенгауэра "Мир как воля и представление". Вообще, смотрящий зоны всегда с огромным уважением относился к классической немецкой философской школе девятнадцатого века. Правда, ему по нраву пришлись и опусы Виктора Пелевина. Сейчас он читал "Жизнь насекомых" и даже что-то подчеркивал.

За этим замечательным занятием и застал его «торпеда» Матерый.

— Пахан, бля, да тут такие дела…

— Что за дела? — Карандаш Астры стремительно летал по строчкам.

— Кум в штаны насрал и с зоны свалил. На «кресте» у Михалыча за лярву Красного (это была кличка прапорщика-контролера Красноталя) и еще за ящик китайской тушенки "Великая стена", ящик сгущенки и двухкассетник «Шарп» купил у него направление в Хабару, в госпиталь, и сбежал, бля, — отрапортовал Матерый. — Надолго, если не совсем с концами.

— Кто сказал? — поинтересовался пахан, грызя карандаш.

— Сам Красный и сказал… Мы ему ножички на продажу отдаем, которые мужики на промке делают, а он нам за это — анашу, водку, чай и любую информацию. Ты же знаешь… Ну и че теперь?

Вор поднял голову.

— Ну, сбежал и сбежал… Чего суетишься? Одним ментом больше, одним меньше. А меньше на зоне ментов — чище воздух.

"Торпеда" наморщил лоб, осознавая услышанную фразу насчет связи между уменьшением ментов и чистотой воздуха, — вне сомнения, из-за краткости и емкости она могла претендовать на афоризм.

— Экология называется… Знаешь такую науку? — вздохнул вор.

— Но ведь «мусора», бля, борзеют… А все из-за сук, козлов этих. (Наименование парнокопытного животного на фене также могло означать стукача). Расплодили, бля, паучин…

Утверждение Матерого было истинной правдой: в последнее время тут, на зоне, несмотря на видимый бардак, начинался самый настоящий беспредел. По утрам похмельные менты — как правило, молодые офицеры, злые, как собаки — придирались ко всем без исключения: в ПКТ, в БУР можно было загреметь за плевок на землю, за не снятую перед начальством шапку, просто за косой взгляд…

Кум, начальники отрядов и сам хозяин пили не просыхая, и уставом, гнуловом и прессовкой занимался в основном режимник майор Василий Коробкин; несмотря на последний серьезный разнос за отказ ловить сбежавших Чалого и Малину, полковник Алексей Герасимов не раз представлял его к поощрениям и даже к правительственным наградам, справедливо полагая, что если бы не этот жестокий человек, если бы не его энергия, совершенно одичавшие зэки давно бы уже сожрали всех собак, вертухаев, прапорщицко-офицерский состав вместе с семьями, а также его, хозяина, и разбрелись бы по тайге в радиусе двухсот пятидесяти километров, грабя, убивая и насилуя всех на своем пути.

Менты хотя и гнули, и прессовали зэков со страшной силой, но не могли обойтись без них, потому что имели почти со всего контингента лагеря (и, естественно, родственников зэков, не говоря уже о воровском общаке) материальную выгоду, а потому продавали информацию и товар: именно от них и стало известно о ссученности Чалого и Малины; и даже они, при всей своей очевидной тупости, считали, что все зло на зоне — от сук (которыми, кстати, больше занимался режимник, чем кум, хотя по должности ему вроде бы это и не полагалось).

Логика дальнейшего существования была простой, как стальная заточка, и очевидной, как холодный цементный пол БУРа: надо пробить самых злостных сук, чтобы посадить их на пики; стукачей было куда больше, чем предполагалось, в свое время оперчасть создала для их появления все условия, и суки плодились с безответственностью кроликов. Короче говоря, будь их хотя бы наполовину меньше, блатным бы жилось куда вольготней.