© Richard Lloyd Parry, 2011

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

Пожиратели тьмы

Посвящается маме и папе

Старики, тайком посещающие дом «спящих красавиц», не только горюют об ушедшей молодости, но и хотели бы предать забвению зло, совершенное ими в течение жизни… Некоторые добились успеха, совершая зло, и оберегали свой успех, нагромождая одно зло на другое. Такие не знают мира в душе, напротив, живут в вечном страхе и фактически потерпели духовное крушение. Когда они лежат здесь, прикасаясь к обнаженному телу спящей молодой женщины, из глубины их души поднимается не только страх перед надвигающейся смертью, не только печаль об утраченной молодости. Бывает, что охватывает раскаяние о содеянном зле. Другие были несчастливы в семейной жизни, что часто случается у удачливых людей. Вряд ли у этих стариков есть свой Будда, перед которым они могли бы преклонить колени и помолиться. Крепко обняв обнаженных красавиц, старики обливаются холодными слезами, захлебываются в рыданиях, кричат, но девушки ничего этого не знают и ни за что не проснутся. Старики их не стыдятся и не чувствуют себя униженными. Свободно изливают свои жалобы и печали. Так не является ли для них «спящая красавица» чем-то вроде Будды? Живого Будды! Молодые тела и запах девушек обещают им всепрощение и несут успокоение в их души.

Ясунари Кавабата. Спящие красавицы[1]

Пролог

Жизнь до смерти

Разыскивается: Люси Блэкман Возраст: 21 год. Рост: 175 см, среднего телосложения.

Цвет волос: светлый. Цвет глаз: голубой.

В последний раз ее видели в Токио в субботу 1 июля.

С тех пор считается пропавшей без вести. Тел.03-3479-0110.

Если кто-нибудь ее видел или располагает информацией о ее местонахождении, обратитесь в полицейский участок Азабу.

Тел.03-3479-0110 или в ближайший к вам полицейский участок.

Люси Блэкман (англичанка)

Люси просыпается, как обычно, поздно. Яркие лучи дневного света пробиваются из-под шторы на окне и пронизывают темную комнату – с невысокими потолками, тесную, бесцветную. На стенах висят постеры и открытки, вешалки перегружены блузками и платьями. На полу, на футонах лежат две девушки. У одной светлые волосы, у другой каштановые. Одна спит в футболке, другая голышом под простыней, потому что даже ночью слишком жарко и влажно, чтобы укрываться одеялом. На улице, на натянутых между домами телеграфных проводах, с карканьем дерутся вороны. Девушки легли спать в четыре утра. Сейчас на пластмассовом будильнике почти полдень. Голова с каштановыми локонами продолжает покоиться на подушке, а Люси поднимается, надевает халат и идет в ванную.

Она называет свой дом в Токио «помойкой», и ванная комната – одна из главных причин. В квартире живет полдюжины человек, не считая их ночных гостей; и ванная, забитая чужими вещами и мусором, представляет собой отвратительное зрелище. На краю раковины извиваются полупустые тюбики зубной пасты, на полу в душе киснут размокшие обмылки, а сливное отверстие забито мерзким комком волос, обрезков кожи и ногтей. Свои многочисленные и дорогие туалетные принадлежности, а также расчески, щетки и косметику, Люси никогда здесь не оставляет. Моется она долго и тщательно. Всегда в определенном порядке: намылить голову шампунем, ополоснуть, дальше кондиционер для волос, мочалка с мылом, полотенце, легкий массаж, скраб, очищение, увлажнение, питательный крем, пинцет для бровей, чистка зубов щеткой и зубной нитью и, наконец, сушка волос феном. Люси – само воплощение разницы между обычным утренним душем и «уходом за собой». Если вам некогда, занимать за ней очередь в ванную точно не стоит.

Что видит Люси, когда смотрится в зеркало? Гладкое симпатичное лицо, обрамленное натуральными светлыми волосами длиной чуть ниже плеч. Волевой подбородок; крепкие, ровные и белые зубы. Когда она улыбается, на щеках видны ямочки. Нос с закругленным кончиком, прямые, тщательно выщипанные брови и небольшие темно-голубые глаза с вытянутыми книзу уголками. Люси не нравятся ее «азиатские» глаза, и она часами торчит перед зеркалом, пытаясь их подправить. Такой разрез глаз и впрямь выглядит довольно неожиданно и экзотично у голубоглазой белокожей девушки спортивного телосложения.

Люси довольно высокого роста, 175 сантиметров. У нее пышная грудь и широкие бедра. Она тщательно следит за своим весом. В мае, когда Люси только переехала в Японию, поселилась в «помойке» и искала работу, она выглядела стройнее, чем сейчас. Но несколько недель ночных смен в клубе – и она снова «нагуляла» все сброшенные килограммы. В неудачные дни Люси считает себя уродиной. Ей кажется, что она раздулась и обвисла. Она ненавидит родимое пятно на бедре и темную родинку между бровей. Беспристрастный наблюдатель, пожалуй, наделил бы ее старомодными и слегка пикантными эпитетами «пышненькая» и «пригожая». Девушка с каштановыми волосами на другом футоне – лучшая подруга Люси Луиза Филлипс – обладает более традиционной привлекательностью: стройная, невысокая, с живыми чертами лица. Впрочем, большую часть времени, по крайней мере в обществе посторонних, Люси держится уверенно и непринужденно. Ее смех, жесты во время разговора, привычка встряхивать волосами и бессознательно дотрагиваться до человека, с которым она беседует, – все это придает ей обаяния и притягивает как женщин, так и мужчин.

Люси выходит из ванной. Чем она занимается дальше? Мы знаем, что девушка не делает записи в дневнике – забросила его почти две недели назад. Также она не звонит Скотту, своему парню, который служит на авианосце в портовом городе Ёкосука. Позже в ее личных вещах семья найдет неотправленную открытку, адресованную старинной подруге Саманте Берман, оставшейся в Англии. Так что, возможно, сейчас Люси как раз подписывает эту открытку: «Дорогая Сэмми, шлю весточку из Токио, просто чтобы сказать, как приятно было на днях поболтать с тобой. Я очень рада, что ты нашла славного друга / парня / приятеля (кем бы он ни был). Знаю, мне легче, ведь у меня теперь совсем другая жизнь, и воскресенья я провожу совсем иначе. Но, поверь, мне очень тебя не хватает, и мы скоро, хотя я не знаю, когда именно, обязательно встретимся – здесь, где я сейчас, или когда я вернусь домой. Обожаю тебя, ужасно скучаю и всегда буду скучать. С любовью, Лулу».

В половине второго внизу звонит телефон. Кто-то из соседей по квартире поднимает трубку и зовет Люси. В отличие от Луизы, у которой есть собственный мобильный телефон, подарок одного из клиентов, Люси приходится пользоваться установленным на кухне общественным таксофоном – громоздким розовым пластмассовым ящиком, в который забрасывают иены. Разговоры по нему слышны всем обитателям первого этажа. Но Люси недолго придется мириться с этой неприятной ситуацией – всего через несколько часов у нее появится собственный мобильник.

Луиза тоже проснулась и сидит в общей гостиной, пока подруга говорит по телефону. Разговор совсем недолгий. Это он, сообщает Люси Луизе, повесив розовую трубку. Перенес свидание с трех на час позже. Он еще позвонит, и они встретятся у станции. Потом пойдут пообедать, хотя обедом это уже не назовешь, но она вернется вовремя, до восьми, чтобы успеть на танцы с Луизой и еще одной девушкой из клуба. Люси снимает халат и выбирает наряд: черное платье, серебряная цепочка с хрустальной подвеской в форме сердца и часы от Армани. Солнечные очки лежат в черной сумочке. На часах уже больше трех. В 15:20 розовый телефон звонит снова. Он едет и будет на станции через десять минут.

Люси выходит на улицу; вороны хлопают крыльями и громко возмущаются. Девушка в очередной раз испытывает легкий шок, который знаком каждому иностранцу, живущему в Токио. Внезапное осознание, от которого сердце колотится чаще: я в Японии. Это чувство каждое утро застает Люси врасплох. То ли дело в том, под каким углом падает свет, то ли в звуках, которые витают в летнем воздухе. А может, в поведении людей на улице, в автомобилях и поездах, – все скромные и одновременно целеустремленные, аккуратные, вежливые, сдержанные, но сосредоточенные, будто на секретной службе.

Ни через годы, ни даже через десятилетия иностранцу не избавиться от нервного возбуждения, от каждодневного изумления, в которое приводит сам факт жизни в Японии.

«Помойка» – или официально Сасаки-хаус – представляет собой грязное оштукатуренное здание в конце глухой узкой улочки. Люси выходит из подъезда, поворачивает налево, минует еще более жалкий с виду жилой дом, детскую площадку с деревянными лесенками и старомодный ресторан, где подают рисовый омлет и карри. Затем среди окружающей серости вдруг вспыхивает драгоценный камень – классический театр Но с гладкими модернистскими бетонными стенами, окруженный лепной оградой и садом камней.

Люси поворачивает направо – и все вокруг резко меняется. Только что пейзаж напоминал обшарпанный пригород, но уже через пять минут Люси идет по одной из главных улиц большого города. Над головой по высокой эстакаде бегут рельсы электрички и скоростная автомагистраль. Еще 450 метров – и будет станция «Сэндагая», где маршруты автобусов пересекаются с линиями метро и пригородных поездов. В субботний день здесь шумно и оживленно от наплыва транспорта и людского потока. Перед зданием станции черед дорогу от Олимпийского стадиона мельтешат пешеходы в рубашках с короткими рукавами и летних платьях. Он ждет Люси здесь, напротив полицейского участка; его машина стоит неподалеку.

Незадолго до ухода Люси Луиза тоже отправляется по своим делам: обменять туфли в Сибуе, самом большом торговом районе на юго-западе Токио. Она садится в поезд до станции «Сибуя», где девять разных линий ежедневно перевозят 2,5 миллиона пассажиров и где Луиза сразу же теряется. Она растерянно бродит в субботней толпе мимо магазинов и ресторанов, которые, несмотря на головокружительное разнообразие, все же умудряются быть похожими один на другой. Девушка теряет немало времени, но наконец находит нужный универмаг и затем устало возвращается на станцию.

В несколько минут шестого у нее звонит телефон. На экране высвечивается: «Неизвестный абонент». Но это Люси, которая должна бы уже торопиться домой, чтобы успеть привести себя в порядок перед танцами. Однако она звонит из автомобиля. Говорит, что едет «к морю», где они пообедают (хотя для обеда уже слишком поздно). Но планы на вечер остаются прежними, говорит Люси подруге; она вернется домой вовремя, через час-другой она снова позвонит и уточнит время. Судя по голосу, она довольна и весела, хоть и сдерживает эмоции, по привычке опасаясь, что разговор подслушают. Она объясняет Луизе, что звонит с его мобильного телефона, так что не может долго болтать.

Позже Луиза скажет, что такой поворот ее немало удивил: совсем не в характере Люси садиться в машину к чужому мужчине и выезжать с ним за пределы Токио. А вот звонок как раз в ее духе. Люси и Луиза знакомы с детства и очень крепко дружат. Они созваниваются просто ради того, чтобы услышать друг друга, убедиться во взаимной близости и доверии, даже когда сказать особенно нечего.

Стоит безумно жаркий и влажный летний день. Луиза заходит в их любимый с Люси универмаг «Лафорет» и покупает яркие наклейки и блестки для лица, чтобы прихорошиться для дискотеки. Садится солнце и наступает вечер, сумерки обволакивают мрачные обшарпанные жилые дома и зажигают неоновые огни ресторанов, баров и клубов, которые сулят всевозможные удовольствия.

Проходит два часа.

В шесть минут восьмого, когда Луиза уже дома, у нее снова звонит мобильный. Это Люси. Она возбуждена и в приподнятом настроении. Он такой милый, уверяет она. Как и обещал, подарил ей новый мобильный телефон и бутылку шампанского «Дом Периньон», которую они с Луизой потом выпьют вместе. Где она, непонятно, а подруга не догадывается спросить. Но Люси обещает вернуться в течение часа.

В семнадцать минут восьмого Люси звонит по мобильному своему парню Скотту Фразеру, но попадает на автоответчик. Она оставляет короткое радостное сообщение, обещая встретиться с ним завтра.

А потом Люси исчезает.

В Токио начинается субботний вечер, но не будет ни дискотеки с подругами, ни свидания со Скоттом. Не будет больше ничего. То сообщение, сохраненное в банке данных телефонной корпорации и автоматически удаленное через несколько дней, – последний живой след Люси.

Когда Люси не вернулась, как обещала, Луиза сразу же забила тревогу. Позже это вызвало подозрения: почему Луиза так рано и так активно запаниковала? Соседи по квартире, которые курили марихуану в гостиной, не могли понять ее беспокойства. Всего через час с небольшим после предполагаемого времени возвращения Люси Луиза уже звонила своей матери Моурин Филлипс в Британию.

– С Люси что-то случилось, – заявила девушка.

После этого она поехала в ночной клуб «Касабланка» в злачный район Роппонги, где они обе работали.

– Я помню тот день, первое июля, очень хорошо, – рассказывал мужчина, который был клубе в тот момент. – Дело происходило в субботу вечером, у Люси и Луизы был выходной. Их обеих не ждали на работе. Еще было довольно рано, когда вдруг приехала Луиза и сообщила: «Люси пропала. Поехала на встречу с клиентом и не вернулась». Вообще-то ничего удивительного, ведь было всего восемь-девять вечера. Я сказал: «Все нормально, чего тут странного, Луиза? Почему ты так волнуешься?» – «Люси всегда возвращается вовремя, а иначе обязательно мне звонит», – объяснила она. И это правда. Что бы ни произошло, они знали друг о друге все.

Девушек связывали действительно близкие отношения.

Луиза сразу же почуяла неладное.

Луиза названивала в клуб всю ночь в надежде услышать новости о Люси, но никто ничего не знал. Она обошла все бары и клубы Роппонги, где они обычно бывали с Люси: «Пропаганда», «Дип блю», «Токио спорте кафе», «Джеронимо». Девушка расспрашивала о своей подруге людей, которые раздавали листовки на перекрестках. Затем она взяла такси до района Сибуя и зашла в клуб «Фура», куда они собирались вместе той ночью. Она знала, что подруги там нет, – с чего бы Люси идти туда одной раньше времени, не заглянув домой или хотя бы не позвонив? Но Луиза не знала, что еще предпринять.

Почти всю ночь шел дождь – теплый токийский летний ливень, от которого становится только жарче. Когда рано утром в воскресенье Луиза вернулась в Сасаки-хаус, уже рассвело. Девушка обошла все бары, какие только смогла вспомнить. Дома она не нашла ни самой Люси, ни сообщений от нее.

Луиза позвонила Кацу – японцу, который работал в «Касабланке» официантом, – и они стали вместе думать, как быть. Кац обзвонил несколько крупнейших больниц, но нигде о Люси не слышали. Может, предположил он, Люси решила провести ночь со щедрым клиентом и просто забыла предупредить? Луиза с ходу отмела эту вероятность: лучшие подруги так не поступают.

Следующим разумным шагом было обращение в полицию. Но у такого шага имелись и свои подводные камни. Люси и Луиза приехали в Японию по туристической девяностодневной визе, которая однозначно не предполагала разрешения на работу. Вообще-то, в такой же ситуации были большинство девушек-иностранок из клубов Роппонги: и сами хостес, и их наниматели нарушали закон.

Утром в понедельник Кац с Луизой все-таки отправились в полицейский участок Азабу в Роппонги и сообщили об исчезновении человека. Они заявили, что Люси просто туристка, прилетела в Токио в отпуск, поехала за город с местным мужчиной, с которым недавно познакомилась, и до сих пор не вернулась. Они не упомянули ни работу в качестве хостес, ни клуб «Касабланка», ни его клиентов.

Полиция не проявила особого интереса к их заявлению.

В три часа дня Луиза отправилась в британское посольство в Токио. Там она встретилась с вице-консулом, шотландцем Йеном Фергюсоном, которому изложила уже полную версию событий. Фергюсон стал первым из тех, кому обстоятельства, при которых Люси уехала в тот день из города, показались странными.

«Я поинтересовался, что известно о клиенте, и очень удивился, не получив никаких сведений, – записал он на следующий день. – По словам Луизы, с разрешения начальства работающие в клубе девушки раздают всем свои визитки, и клиенты часто назначают личные встречи. Мне с трудом верилось, что клуб позволяет сотрудницам встречаться с клиентами, о которых ничего не известно. Но Луиза продолжала настаивать. И разумеется, Люси не сказала подруге ни имя клиента, ни мраку автомобиля, ни даже куда они поехали, только упомянула, что на море…»

Фергюсон расспросил Луизу о том, какой Люси человек. Капризна, непредсказуема, ненадежна? Наивна, легко поддается чужому влиянию?

«Луиза нарисовала четкий портрет, – писал он, – уверенной в себе, видавшей виды и вполне разумной девушки, которая отличалась здравыми представлениями о жизни и никогда по глупости не ввязалась в опасную авантюру. Почему же тогда она села в машину совершенно незнакомого человека? Луиза не могла объяснить поведения подруги, повторяя, что оно совершенно не характерно для Люси».

По части глупостей, совершаемых британцами за границей, нет никого опытнее сотрудника консульства. И кому, как не ему, знать, что обычно причина «исчезновения» молодых людей вполне предсказуема и прозаична: ссора друзей или любовников, наркотики, алкоголь или секс. Но в тот день Люси дважды звонила Луизе, чтобы сообщить о своем местонахождении. Она даже предупредила, что вернется в течение часа, поэтому трудно понять, почему она не позвонила еще раз, если планы вдруг изменились. Йен Фергюсон связался с полицейским участком Азабу и заявил, что консульство чрезвычайно обеспокоено судьбой Люси. Он потребовал рассматривать ее случай не просто как исчезновение человека, но как вероятное похищение.

Луиза вышла из консульства. Прошло два дня с тех пор, как подруга пропала, и девушка почти не спала. Ее терзали неизвестность и беспокойство. Ей было невыносимо оставаться одной в комнате, где они жили с Люси, и она отправилась в гости к их общему другу, где собирались и остальные знакомые Люси.

Около половины шестого мобильный телефон зазвонил снова, и Луиза судорожно схватила трубку:

– Да?

– Луиза Филлипс? – послышался голос.

– Да, это Луиза. С кем я говорю?

– Меня зовут Акира Такаги. Вообще-то, я звоню по просьбе Люси Блэкман.

– Люси! Боже мой, где она?! Я так волновалась. Она с вами?

– Да, она здесь, со мной. У нее все в порядке.

– О господи, слава богу! Дайте ей трубку. Мне необходимо с ней поговорить.

Голос принадлежал мужчине. Человек изъяснялся на хорошем английском, но с ярко выраженным японским акцентом. Спокойный и сдержанный, он говорил только по существу и был почти дружелюбен, даже когда Луиза запаниковала и расстроилась.

– Ее нельзя сейчас беспокоить, – пояснил собеседник. – Вообще-то она в нашей спальне. Она изучает и практикует новый образ жизни. На этой неделе ей нужно еще очень многому научиться. Не стоит ее отвлекать.

Ужасно волнуясь, Луиза беззвучно шепнула друзьям: «Это он» – и замахала руками, требуя жестом бумагу и карандаш.

– Кто вы? – спросила она. – Это с вами Люси уехала в субботу за город?

– Я познакомился с Люси в воскресенье. В субботу она встречалась с моим учителем, лидером нашей группы.

– Вашим учителем?

– Да, учителем. Они познакомились в поезде.

– Но ведь она… Когда я говорила с ней, она ехала в машине.

– Были такие ужасные пробки, а она не хотела опаздывать на встречу с вами. Поэтому предпочла ехать поездом. Как раз перед тем, как сесть в вагон, она встретила моего учителя и приняла судьбоносное решение. Так или иначе, в тот вечер она согласилась вступить в его секту.

– В секту?

– Да.

– О чем вы говорите, какую секту? Что… Где Люси? Где находится секта?

– Это в Тибе.

– Как? Повторите. Можете произнести по буквам?

– В Тибе. Т-И-Б-А.

– Тиба, Тиба. А… как называется секта?

– Новое воскрешение.

– Как? Что за…

– Новое воскрешение. – Мужчина спокойно произнес по буквам и это название.

Луиза была в смятении.

– Я должна поговорить с Люси, – заявила она. – Позовите ее к телефону.

– Она сейчас не очень хорошо себя чувствует, – возразил мужчина. – Да и вообще не хочет сейчас ни с кем разговаривать. Возможно, она свяжется с вами в конце недели.

– Пожалуйста, – взмолилась Луиза, – я вас очень прошу, дайте мне с ней поговорить.

Но в трубке стало тихо.

– Алло! Алло! – кричала Луиза, но ответа не было.

Она уставилась на маленький серебристый телефон, который держала в руке.

Через несколько мгновений он вдруг снова зазвонил.

Трясущимися пальцами девушка нажала кнопку приема вызова.

– Прошу прощения, – произнес тот же голос, – должно быть, связь пропала. Люси не может сейчас говорить. Ей нехорошо. Возможно, она пообщается с вами в конце недели. Но она начала новую жизнь и не вернется к вам. Я знаю, что у нее много долгов, шесть или семь тысяч фунтов. Но она выплачивает их наилучшим образом. Короче, она просто хотела сообщить вам и Скотто, что у нее все в порядке. Она начинает новую жизнь. – Собеседник отчетливо сказал «Скотто»: так японцы произносят непривычное английское имя «Скотт». – Она написала письмо в «Касабланку», что не вернется на работу.

Последовала пауза. Луиза начала всхлипывать.

– Какой у вас адрес? – поинтересовался мужчина.

– Мой адрес…

– Адрес вашей квартиры в Сэндагае.

– Зачем… зачем вам мой адрес?

– Я хочу отправить вам кое-что из вещей Люси.

Луизе стало страшно: если раньше она волновалась только за подругу, но тут ее охватил страх и за себя.

«Выпытывает, где я живу, – подумала она. – Он придет за мной».

Вслух она сказала:

– Но ведь Люси знает адрес. Ей известно, где мы живем.

– Она сейчас плохо себя чувствует и не может вспомнить.

– Тогда и я не могу.

– Понятно… Может, в таком случае скажете, что находится рядом с вашим домом?

– Нет-нет, не помню.

– А какая улица? Название улицы?

– Нет, я…

– Но мне надо вернуть ее вещи.

– Я забыла адрес…

– Если это так сложно, не стоит беспокоиться.

– У меня вылетело из головы…

– Ничего. Не волнуйтесь.

Луизу охватила паника. Она больше не могла сдерживать эмоции. Рыдая, она передала трубку своему другу-австралийцу, который жил в Токио уже много лет.

– Алло, – сказал тот по-японски. – Где Люси?

Но через несколько секунд он вернул телефон:

– Он будет говорить только по-английски и только с тобой.

Луиза собралась с мыслями. Она понимала: чтобы выяснить местонахождение Люси, надо поддержать разговор.

– Алло, – произнесла она. – Это снова Луиза. А я могу вступить в вашу секту?

Голос ответил не сразу:

– Какой религии вы придерживаетесь?

Луиза ответила:

– Я католичка, но Люси тоже католичка. Я не прочь сменить вероисповедание и тоже хочу начать новую жизнь.

– Вообще-то, это зависит от Люси. От ее мнения. Но я подумаю.

– Пожалуйста, позвольте мне поговорить с Люси, – сделала Луиза еще одну отчаянную попытку.

– Я поговорю с учителем и спрошу у него разрешения.

– Пожалуйста, дайте мне с ней поговорить! – закричала Луиза. – Я умоляю вас, пожалуйста, передайте ей трубку.

– Так или иначе, мне пора, – заявил мужчина. – Простите. Я просто должен был сообщить, что вы больше ее не увидите. До свидания.

И связь снова оборвалась.

Люси пропала в субботу, 1 июля 2000 года, в середине первого года XXI века. Весть об ее исчезновении распространилась только через неделю. В следующее воскресенье, 9 июля, одна британская газета дала короткую заметку об исчезновении туристки Люси Блэкман (причем даже имя напечатали с ошибкой). На следующий день в других британских и японских изданиях появились более подробные сообщения. Там упоминались Луиза Филлипс и сестра Люси, Софи Блэкман, которая вылетела в Токио на ее поиски, а также отец девушки Тим, тоже собиравшийся приехать. В статьях говорилось о пугающем телефонном звонке и высказывались смутные предположения, что жертву похитили участники секты. Авторы пары статьей опасались, что ее насильно вовлекли в проституцию. Поначалу Люси называли стюардессой авиакомпании «Бритиш эйруэйз», но в более поздних статьях уже упоминали как «работницу бара» или «хостес» в «токийском квартале красных фонарей». Тут за сюжет ухватилось японское телевидение, и съемочные бригады стали рыскать по всему Роппонги в поисках светловолосых иностранок. Сочетание молодого возраста пропавшей, ее национальности, цвета волос и характера занятий привело к тому, что достаточно обычное происшествие переросло в сенсацию. Теперь обойти его вниманием было просто невозможно. За сутки в Токио вылетели двадцать британских репортеров и фотографов, а также пять бригад разных телеканалов. Они приступили к расследованию вместе с десятком корреспондентов и внештатных журналистов, постоянно проживающих в Японии.

В тот же день распечатали и распространили по всей стране – главным образом в Токио и Тибе, префектуре к востоку от столицы, – тридцать тысяч объявлений.

Крупный заголовок гласил: «Разыскивается», сбоку шел двуязычный текст (на японском и английском), а внизу значилось: «Люси Блэкман (англичанка)».

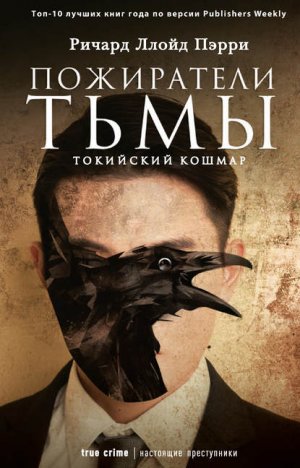

Дополняла объявление фотография пропавшей крупным планом: Люси сидит на диване в коротком черном платье, у нее светлые волосы, застенчивая улыбка открывает белые зубы. Камера смотрит на нее сверху вниз, отчего лицо кажется по-детски округлым. Благодаря крупной голове, длинным волосам и острому подбородку девушка из объявления очень напоминает Алису в Стране чудес.

К тому времени Люси Блэкман уже была мертва. Она умерла еще до того, как я узнал, что такая девушка вообще жила на свете. Впрочем, именно из-за ее гибели – или исчезновения, потому что в тот момент других сведений не было, – я и заинтересовался ею. Я работал корреспондентом британской газеты и жил в Токио. А Люси Блэкман, молодая англичанка, пропала в этом городе – так что поначалу я счел ее историю всего лишь отличным материалом.

С самых первых дней сюжет оказался запутанным, а потом и вовсе превратился в настоящую головоломку. Вокруг трагической фигуры Люси, жертвы преступления, позднее развернулось бурное и ожесточенное судебное разбирательство. История привлекла немало внимания в Японии и Британии, но смущала своей противоречивостью и непоследовательностью. Иногда по нескольку месяцев никто не проявлял к делу Люси никакого интереса, но затем появлялись новые подробности, которые немедленно требовали освещения в новостях и разъяснений. В общих чертах историю знали все: пропала девушка, тело найдено, мужчина осужден. Однако, если копать глубже, дело представлялось настолько сложным и запутанным, чреватым неожиданными поворотами и мистическими событиями, что обычных репортажей уже не хватало. Они лишь вызывали новые вопросы, на которые не было ответов.

Именно неоднозначность, выходящая далеко за рамки привычных новостных материалов, и сделала историю Люси такой захватывающей. Она терзала сердце – и четыре газетные колонки или трехминутный телевизионный сюжет не могли его успокоить. Эта трагедия поразила меня, и даже спустя много месяцев я не смог забыть Люси Блэкман. И я решил расследовать ее дело с самого начала, этап за этапом, чтобы попытаться отыскать какую-то логику и ясность в его поворотах, узлах и нестыковках. Это заняло у меня десять лет.

Я прожил в Токио большую часть своей взрослой жизни, путешествовал по всей Азии и за ее пределами. Освещая в репортажах стихийные бедствия и войны, я повидал на своем веку немало бед и горестей. Но в деле Люси я столкнулся с той сферой жизни, о существовании которой даже не подозревал. Исчезновение Люси словно дало мне ключ к потайной двери в знакомой комнате – двери, за которой прячется пугающая, жестокая, чудовищная реальность. Увидев ее своими глазами, я смутился и растерялся. Получалось, что я, опытный репортер, упустил из виду важный аспект жизни города, о котором знал почти все. Вернее, только думал, что знал.

Только когда общественность стала забывать о Люси, я разглядел в ней не только героиню репортажа, но и человека. Я встречался с ее родственниками, когда они прилетали в Японию. Будучи криминальным репортером, поначалу я столкнулся с их предусмотрительным недоверием, позже переросшим в сдержанное дружелюбие. Затем я вернулся в Британию и навестил семью Блэкманов на родине. Я разыскал друзей и знакомых из разных периодов жизни Люси. Одна ниточка тянула за собой другую, а те, кто при первой встрече не горел желанием общаться, со временем разговорились. К родителям, сестре и брату Люси на протяжении многих лет я заходил неоднократно. Суммарная продолжительность наших бесед составила бы несколько суток.

Мне казалось, что собрать основные факты о человеке, жизнь которого оборвалась на двадцать первом году, будет нетрудно. На первый взгляд, Люси Блэкман ничем не отличалась от миллионов других девушек: молодых представительниц среднего класса с юго-востока Англии со средним достатком и образованием. Биографию Люси вообще можно охарактеризовать как «среднюю», «обычную». Пока что самым необычным фактом ее жизни выглядел трагический финал. Но чем больше я узнавал, тем запутаннее становилась картина.

Каждый по собственному опыту может заключить, что в двадцать один год Люси уже обладала слишком многогранным характером, чтобы кто-нибудь, пусть даже самый близкий человек, мог понять эту девушку целиком и полностью. Каждый видел ее чуть по-своему. К моменту окончания детства ее личность превратилась в сложное переплетение убеждений, эмоций и желаний, зачастую противоречивых. Люси была преданной, честной – и способной на обман. Она была уверенной в себе, надежной – и ранимой. Она была простой и загадочной, открытой и замкнутой. Как биограф я чувствовал себя беспомощным, просеивая факты и увязывая одно с другим в попытке сложить из деталей целую жизнь. Я с большим интересом изучал человека, которого никогда не знал и, возможно, не узнал бы, даже не заметил, если бы не вмешалась смерть.

Всего за несколько недель после исчезновения тысячи и тысячи людей узнали имя Люси Блэкман и ее лицо – или хотя бы портрет, который появился в газетах и на телевидении, Алису с плаката, пропавшую без вести. Для них она была жертвой, почти бесплотным символом трагического сюжета: молодая женщина находит жуткую смерть в экзотической стране. Но я надеюсь, что мне удастся воздать должное Люси Блэкман и почтить ее память, показав ее нормальным человеком, девушкой с непростым, но славным характером, у которой была своя полноценная жизнь.

Часть I

Люси

Мир под правильным углом

Даже позже, когда Джейн, матери Люси, было трудно найти что-нибудь хорошее в собственном муже, она признавала, что однажды Тим Блэкман спас жизнь их дочери.

Тогда Люси был год и девять месяцев, и они всей семьей жили в арендованном доме в маленькой деревне в графстве Суссекс. С младенчества девочка страдала от жестоких приступов тонзиллита, из-за которого поднималась температура и воспалялось горло. Родители обтирали ее водой, чтобы охладить, но жар не проходил, а когда болезнь все-таки отступала, через несколько недель все начиналось заново. Однажды Тим пришел пораньше с работы, чтобы помочь Джейн ухаживать за больным ребенком. Ночью он проснулся от крика жены, которая встала, чтобы проверить, как там дочка.

Когда Тим вошел в детскую, Джейн уже бежала вниз по лестнице.

– Люси лежала в кроватке и не шевелилась, вся холодная, – рассказывал Тим. – Я схватил ее и положил на пол, и она синела прямо на глазах, приобретая жуткий иссиня-серый оттенок. Видимо, кровь перестала циркулировать по телу. Я не знал, что делать. Я обнимал ее на полу, а Джейн вызывала по телефону скорую помощь. Люси не издавала ни звука, не дышала. Я попытался открыть ей рот. Челюсти были плотно стиснуты, но двумя руками я все-таки разжал их и держал рот открытым, придерживая большим пальцем челюсть, а остальными достал запавший язык. Я не знал, правильно поступаю или нет, но пытался хоть что-то сделать, поэтому наклонил голову дочери набок, вдохнул ей в ротик воздух и надавил на грудную клетку, чтобы он вышел, снова вдохнул и надавил, и тут она начала дышать самостоятельно. Мне было худо от страха и волнения, но скоро я увидел, как у нее розовеет кожа, а к тому времени уже приехала скорая помощь и бригада спешила по маленькой узкой лестнице, прекрасные крепкие парни с массивным грохочущим оборудованием, мне они показались огромными, размером с наш дом. Они разобрали носилки, уложили на них Люси, спустили вниз и занесли в машину. И все обошлось.

У Люси случились фебрильные судороги и мышечный спазм из-за высокой температуры и обезвоживания, в результате у нее запал язык, не давая свободно дышать. Еще несколько минут, и она умерла бы.

– В тот момент я понял, что хочу еще детей, – признался Тим. – Осознал со всей ясностью. Я думал об этом и раньше, когда Люси только родилась. Но в те минуты я понял, что не переживу потери единственного ребенка.

Люси родилась 1 сентября 1978 года. В переводе с латыни ее имя означает «свет», и, даже когда малышка подросла, по словам ее матери, она стремилась к яркому свету, а в темноте чувствовала себя плохо, поэтому даже на ночь включала в своей комнате все лампы.

Роды у Джейн длились шестнадцать часов, и их пришлось стимулировать. Плод располагался поперек, и из-за тазового предлежания процесс родов был очень болезненным. Однако малышка весом три килограмма шестьсот граммов родилась здоровой, и молодые родители испытали невероятное, хоть и трудно доставшееся, счастье появления на свет первенца.

– Я была счастлива, абсолютно счастлива, – признавалась Джейн. – Впрочем, думаю, когда становишься матерью… Мне только хотелось, чтобы моя мама была рядом, ведь я так гордилась тем, что у меня появился ребенок. Но ее не было, поэтому к радости примешивалась грусть.

Детство у Джейн вообще выдалось грустным. Да и взрослая жизнь была отмечена сокрушительными потерями, привившими женщине склонность к горькому и мрачному черному юмору, направленному то на самобичевание, то на яростную самозащиту. Джейн было далеко за сорок, когда я с ней познакомился. Я увидел стройную привлекательную женщину с короткими русыми волосами и резкими строгими чертами лица. Одевалась она аккуратно и скромно, глаза обрамляли длинные пушистые ресницы, но вместо девичьей мягкости в ее взгляде отчетливо сквозили уверенность в собственной правоте и абсолютная нетерпимость к дуракам и снобам. В душе Джейн шла беспрерывная борьба между гордыней и жалостью к себе. Она напоминала лису, упрямую изящную лису в темно-синей юбке и жакете.

Ее отец руководил киностудией, и Джейн с младшими братом и сестрой росла в дальнем предместье Лондона. Жизнь среднего класса была строгой и довольно унылой: работа по дому, обучение хорошим манерам за столом и ежегодные летние каникулы на ветреном английском побережье. Когда Джейн исполнилось двенадцать, семья переехала в Южный Лондон. Утром первого дня в новой школе девочка вошла в спальню матери, чтобы поцеловать ее на прощание, и застала ее спящей после бессонной ночи от головной боли.

– Я сразу поняла, что произойдет нечто ужасное, – рассказывала Джейн. – И спросила отца: «Она же не умрет?» Он ответил: «Нет, что за глупости, конечно же нет». Когда я пришла домой из школы, мама уже умерла. У нее обнаружилась опухоль мозга. С тех пор отец так и не оправился. Он был сломлен, полностью разбит, и мне пришлось стать сильной. Тогда и закончилось мое детство.

Матери Джейн на момент смерти было сорок.

– По будням о нас заботилась бабушка, по выходным папа, – рассказывала она. – Помню, как он все время плакал.

Однако через год и три месяца после смерти супруги он женился на молодой женщине, которой не исполнилось и тридцати. Джейн пришла в ужас.

– Ведь у него было трое детей, и он даже с ними не справлялся. Настоящий кошмар. На самом деле я мало что помню из детства. Когда испытываешь шок и претерпеваешь такую боль, мозг стирает все из памяти.

В пятнадцать лет Джейн бросила школу. Она окончила курсы секретарей и нашла работу в большом рекламном агентстве. В девятнадцать она отправилась с подругой на Майорку и прожила там полгода, работая на автомойке. Тогда в Испанию приезжало не так много туристов из Британии, и Балеарские острова считались редким экзотическим направлением. Там отдыхал известный футболист из клуба «Манчестер юнайтед» Джордж Бест.

– Я с ним не встречалась, но видела его в барах в окружении красавиц, – рассказывает Джейн. – Сама я держалась слишком благоразумно и осторожно. У меня прямо-таки на лбу было написано: «Целомудрие». Пусть все вокруг веселились, но только не я. В общем, скукота.

Однажды на Майорке целомудрие Джейн подверглось испытанию в лице едва знакомого парня, который появился у ее входной двери и попытался поцеловать.

– Я оскорбилась до глубины, потому что почти не знала его, вдобавок дело происходило средь бела дня. Думаю, паренек был из Швеции. И хотя я не давала ему никакого повода, впредь стала вести себя еще осторожнее. Я наслаждалась солнцем и морем, много гуляла, но не могу сказать, что отрывалась на Майорке, потому что я сохраняла благоразумие. До свадьбы у меня вообще никого не было.

С Тимом Джейн познакомилась в двадцать один год. Тогда она жила с отцом и мачехой в городке Чизлхерст в Бромли, одном из пригородов Лондона. Тим Блэкман был старшим братом приятеля Джейн, и ей о нем все уши прожужжали.

– Мне говорили: «Вот отличный парень, – вспоминала она. – Идеальная пара».

Тим только что вернулся с юга Франции, где жил со своей девушкой-француженкой.

– Когда он все-таки начал со мной флиртовать, я бросила на него свой ледяной взгляд, – рассказывала Джейн. – Наверное, он впервые получил отказ от девушки и счел меня недотрогой. Но, если честно, мне просто не хватало опыта. Вокруг множества моих очень красивых подруг постоянно крутились мужчины, а я на дискотеках обычно сторожила сумочки. Тим не мог понять, почему я не попалась к нему на крючок, а мне не верилось, что мной кто-то заинтересовался. Видимо, поэтому все и закончилось женитьбой.

Свадьба состоялась через полтора года, 17 июля 1976 года, когда Тиму исполнилось двадцать три.

Блэкман заправлял обувным магазином в соседнем городке Орпингтон, последним из сети, которую когда-то развернул его отец по всему юго-востоку. Но магазин обанкротился, и Тиму пришлось полгода жить на пособие по безработице. Он содержал молодую семью благодаря случайным заработкам, помогал друзьям в качестве внештатного художника и декоратора.

– Мы жили от зарплаты до зарплаты, – признавался он. – Начало восьмидесятых стало очень трудным, тяжелейшим периодом. Мы не знали, где взять очередные пятьдесят фунтов. Но мы вместе с малышкой обитали в чудесном доме в стиле Лоры Эшли[2], и жизнь была прекрасна. Приятно вспоминать детство Люси.

В мае 1980 года, меньше чем через два года после рождения первого ребенка, на свет появилась Софи, а еще через три года – Руперт. Тим нашел партнера по бизнесу и, оставив стезю декоратора, занялся строительством. В 1982 году семья переехала на несколько километров севернее, в симпатичный спальный район городка Севеноукс. Здесь их мытарствам пришел конец, и Джейн смогла создать для собственной семьи атмосферу, о которой всегда мечтала сама: цветы, красивые платья и детский смех.

Коттедж, в котором они жили, – Джейн окрестила его «Маргариткой», – смотрел прямо на частную среднюю школу Грэнвилл, очень престижное учебное заведение. Оно воплощало все мечты Джейн: идеальное место даже для самых застенчивых детей, о котором каждый выпускник вспоминает с улыбкой. Девочки начиная с трехлетнего возраста носили форму, платья в голубую клетку и серые шерстяные шапочки с помпоном, а на весенние праздники украшали голову венками из цветов. В школьное расписание входило обучение реверансам и танцам вокруг Майского дерева[3].

– Окна нашей спальни выходили прямо на детскую площадку, – вспоминала Джейн. – Просто идеальное расположение: Люси играла, а потом подходила к окну и махала мне рукой, а я махала ей в ответ.

Школа словно сошла со страниц старинной детской книжки с картинками.

– Мы как будто очутились в стране грез, а не в реальном мире, – объясняла Джейн.

Люси с самого раннего детства отличалась сознательностью и серьезностью, вызывающей улыбки у взрослых. Однажды Джейн попросила ее почистить горох, и девочка, внимательно изучая каждую горошину, отбраковывала все, которые, по ее мнению, страдали изъянами. Она любила играть в куклы и, устроившись рядом с матерью, прикладывала к груди пластмассового пупса, когда Джейн кормила Софи.

– Она была такой щепетильной во всем, такой чистенькой и аккуратной, – говорила Джейн. – Как и я с самого детства.

Софи, напротив, отличалась капризным характером и склонностью к хандре, которую старшая сестра умела мягко развеять. Сестры спали на большой старомодной кровати; как-то в Пасхальное воскресенье они целый день провели под ней: ели, читали книжки с картинками, играли в куклы.

Школьные тетрадки Люси доказывают, что Джейн удалось создать для своих детей невинный и счастливый мир. Вот одно из первых ее сочинений:

Имя: Люси Блэкман

Тема: Новости

20 мая, понедельник

Сегодня папа заберет меня из школы, и мы поедем домой, и я надену платье от Лоры Эшли, оно серое и галубое с мелкими цветочками, а потом я собираюсь в гости к Теско и принесу Джемме падарок, но не знаю, что ей падарить на день рождения, у нее четыре подруги: я, Селия, Шарлотт и еще одна девочка из ее школы, а из школы Грэнвилл буду только я.

Друзья, друзья, друзья, друзья.

И еще из одной тетради:

Имя: Люси Блэкман

Тема: Эксперименты

Свет

Я взяла большое зеркало.

Смотрела на себя.

Видела свое отражение.

Я закрыла один глаз.

Видела себя с одним закрытым глазом.

Я дотронулась до носа.

Видела себя с правой рукой на носу.

Я хлопнула в ладоши.

Увидела, как я хлопаю.

зеркало

εǝdʞɐvо

Я взяла большое зеркало.

Поставила зеркало сбоку.

Увидела мир под правильным углом.

– У меня было печальное детство, поэтому мне всегда хотелось прекрасной счастливой семейной жизни, – поясняла Джейн. – Я подогревала тапочки детей возле печи, чтобы они были теплыми, когда дети придут из школы. Когда Руперт играл в регби, я встречала его из школы с грелкой и термосом с горячим чаем. Больше всего на свете я боялась потерять детей. Даже когда они были совсем маленькими. Купила специальные кожаные помочи с нарисованными маленькими кроликами и заставляла Руперта их надевать. Сына водила на помочах, а девочек всегда держала за руку. Стоило мне в супермаркете потерять детей из виду, я просто… Потерять их – вот чего я больше всего боялась из-за того, что произошло со мной в детстве. Поскольку я потеряла маму, меня ужасала даже сама мысль, что я могу потерять детей. Поэтому я всегда была очень заботливой матерью, даже слишком.

Но в сказочный мир Джейн вмешалась суровая реальность.

Строительный бизнес Тима пошел на спад, и Люси с Софи пришлось забрать из Грэнвилла. Девочек перевели в местную государственную школу, шумное неприглядное заведение с туалетами на улице; никаких венков, реверансов и шапочек с помпонами.

– Шокирующая разница между прелестной частной гимназией и государственной школой разбила мне сердце, – признавалась Джейн. – Я снова пережила огромную потерю и очень расстраивалась. Пусть Грэнвилл – всего лишь гимназия, но в ней царила… настоящая идиллия. Я знала, что там моих детей никогда не обидят. Мне хотелось, чтобы они всю жизнь распевали песенки и плели венки из маргариток, не ведая жестокой реальности.

Проблема оплаты учебы в школе разрешилась, когда Люси выиграла стипендию в Уолтемстоу-холле, серьезном заведении в особняке из красного кирпича, основанном в XIX веке для дочерей христианских миссионеров. Она усердно училась и, возможно, могла бы стать успешной выпускницей Уолли-холла, где гордились высоким процентом поступивших в университеты. И все же Люси не до конца вписалась в новую школу.

– Уолтемстоу-холл довольно претенциозен, – рассказывала Джейн. – Многие девочки на день рождения получали в подарок ключи от автомобиля. А мы совсем не входили в эту лигу.

Однако мрачной тенью на подростковую жизнь Люси легли не деньги, а болезнь.

В возрасте двенадцати лет она подхватила микоплазменную пневмонию, редкое заболевание, которое свалило ее с ног на несколько недель.

– Девочка ужасно себя чувствовала, и никто не знал, что с ней, – вспоминала Джейн. – Она сидела в постели, опираясь на гору подушек, и мне приходилось стучать ей по спине, чтобы отходила мокрота. Даже во время дыхания в легких слышались хрипы.

Люси чувствовала сильную слабость, а ноги так болели, что она почти не могла ходить, и два года усердной учебы пошли насмарку. Иногда в течение нескольких недель у девочки совсем не было сил. Попытка спуститься на один пролет лестницы приводила к полному изнеможению. И ни один доктор не мог точно сказать, когда она выздоровеет и выздоровеет ли вообще.

Надо заметить, Джейн Блэкман свято верила в скрытые силы разума и собственную интуицию. Она работала рефлексологом и массажистом, лечила боль в ступнях и часто, по ее словам, предвидела ближайшие события – смерть пожилой родственницы или беременность пациентки, когда та сама еще ничего не знала.

– Во время работы у меня просто появляются предчувствия, – объясняла она. – В голове звучит голос, он мне что-то говорит, и скоро все сбывается. Думаю, дело в сопричастности. Я чувствую чужую боль. Говорят, я слишком эмоциональна, но, если бы вы сами прошли через столько бед, у вас тоже появились бы такие способности.

Сверхъестественный дар у дочери впервые проявился, по наблюдениям матери, именно во время болезни.

Оба родителя независимо друг от друга начали замечать легкий, но отчетливый запах в большой спальне, где лежала Люси, – сигарный дым. Но никто в семье не курил. Тим даже звонил соседям, чтобы убедиться, что дым не просачивается от них сквозь смежную стену. Через несколько дней Джейн спросила о запахе Люси. Девочка тогда была очень слаба и почти все время спала. Но ее ответ потряс мать:

– Это от мужчины, который сидит на краю кровати.

– Какого мужчины? – спросила Джейн.

– Иногда ночью приходит старик и садится на край кровати, и он курит сигары.

– Ох, – качал головой Тим, рассказывая мне эту историю. – Мы все решили, что Люси совсем плоха.

Много позже, когда к ней вернулись силы, Люси приехала в дом деда и сводной бабки. Увидев на серванте фотографию какого-то старика, девушка спросила, кто он такой. В тот день дома была бабушка Джейн, прабабушка Люси, и человек на снимке оказался ее мужем. Его звали Холлис Этеридж, и он умер много лет назад.

– Это он, – заявила Люси. – Тот человек, который сидел у меня на краю кровати.

Всю жизнь Холлис был заядлым курильщиком сигар.

Люси наконец выздоровела и вернулась в школу. Но в последующие годы семью Джейн снова постигла ужасная потеря.

Дети обожали сестру своей матери Кейт Этеридж, молодую (на 11 лет моложе Джейн) гламурную городскую тетушку, которая работала в Лондоне редактором журнала. По выходным Люси, Софи и Руперт ездили в Лондон и ходили с тетушкой по музеям и художественным галереям, а затем она угощала их бургерами и пиццей на Кингз-роуд. Летом 1994 года семья начала замечать в Кейт перемены – не свойственную ей медлительность и трудности в подборе слов. Женщину терзали сильные головные боли и приступы тошноты, и вскоре у нее обнаружили огромную опухоль в мозге. Не прошло и двух месяцев, как Кейт умерла под анестезией во время операции, которая даже при удачном исходе навсегда сделала бы ее инвалидом.

Тем временем отец Джейн, который всю жизнь много курил, страдал от закупорки сосудов, препятствующей нормальной циркуляции крови. В правой ноге у него началась гангрена, и пришлось ампутировать сначала ступню, а потом и всю конечность. Изможденного, на инвалидном кресле его привезли в церковь на похороны дочери.

Через год после смерти Кейт Этеридж Джейн и Тим развелись после девятнадцати лет брака.

Исчезновение Люси Блэкман, долгие месяцы неопределенности и известие о ее трагической судьбе только усилили враждебность между родителями, хотя ладить они перестали задолго до смерти дочери. Громкие споры о том, кто из них прав, сопровождали последние пять лет жизни Люси.

По версии Джейн, разрыв грянул внезапно, в ноябре 1995 года, в их последнем общем доме – большом эдвардианском особняке с шестью спальнями в Севеноукс, там, где наконец осуществились все мечты Джейн о семейной жизни.

– Я собиралась установить там плиту «Ага»[4], – рассказывала она с горькой насмешкой над собственной наивностью. – Хотела свить семейное гнездо. Я бы крутилась на кухне, готовила еду на плите, а рядом бегали бы дети, а потом и внуки. Но вышло совсем по-другому.

Воскресным днем семья из пяти человек сидела в гостиной. В камине горел огонь. Джейн приготовила обожаемые детьми «цветные тосты» с прослойкой из джема трех разных оттенков.

– Мы смотрели сериал «Чудесные годы»[5], который мне очень нравился, – вспоминала Джейн. – Нам всем он очень нравился. Руперт устроился у Тима на коленях, остальные сидели рядом, и я никогда не забуду слов мужа. Он сказал: «Как хорошо, что у нас семья». До сих пор помню. «Как хорошо, что у нас семья». Так и сказал. А на следующий день семья распалась.

В понедельник утром Джейн позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что Тим спит с его женой. В тот вечер, когда жена встретила его обвинениями, Тим вначале все отрицал, но потом признался. Джейн потребовала, чтобы он немедленно ушел из дома. Разгорелся скандал, и в тот же вечер в окно полетели пакеты для мусора, набитые вещами Тима.

– Я считала Тима заботливым и верным мужем, – жаловалась Джейн. – Но после девятнадцати лет брака вдруг обнаружила, что жила с тем, кого на самом деле никогда не существовало.

Тим признал, что обманывал жену. Но он говорил не о внезапном крахе счастливого брака, а о долгом мучительном движении ко все большей неприязни и отчуждению.

– Когда Джейн что-то не нравилось, она просто меня игнорировала, – вспоминал он. – Целые выходные могла ходить с каменным лицом и молчать. Иногда это длилось неделями, а потом и месяцами – по нескольку месяцев кряду. Конечно, с юридической точки зрения вина лежит на мне, и я был виновной стороной при разводе, но никто даже не поинтересовался, что предшествовало разрыву. Уверен, в глазах детей именно я разрушил семью. Но в жизни не бывает черного и белого, и те, кто оказывался в похожей ситуации, меня поймут.

Джейн с тремя детьми отметила невеселое Рождество в большом эдвардианском доме среди призраков неродившихся внуков. Денег от Тима практически не поступало, его компания к тому времени была ликвидирована, и Джейн пришлось продать особняк и снять дом поскромнее, мрачную кирпичную клетушку в гораздо менее респектабельном районе Севеноукс. У здания была своя история: его последняя владелица Диана Голдсмит, сорокачетырехлетняя алкоголичка, отвезла детей в школу и исчезла при невыясненных обстоятельствах. Когда туда въехала Джейн с детьми, на окнах все еще оставались следы порошка, которым пользовались детективы для снятия отпечатков пальцев.

– Мы с детьми часто шутили: «Надеюсь, она не под ванной», – рассказывала Джейн. – Но в этой шутке была доля правды.

В следующем году тело Дианы Голдсмит нашли закопанным в саду в районе Бромли. Бывшего любовника Дианы арестовали, но позже оправдали.

– Этот дом ненавидели все, – признавалась Джейн. – Грязный до неприличия, да еще такое ужасное прошлое. Я не такая уж меркантильная, но мне нравятся красивые вещи, которые радуют глаз. А этот дом прямо-таки оскорблял мои эстетические чувства. Дочка его ненавидела.

Это был последний родной дом для Люси.

Правила

– Развод порождает множество вопросов, – поясняла Софи Блэкман. – Когда растешь в семье, все ясно: вот мама, вот папа, вот брат и сестра. У тебя есть свой мир. Когда он рушится, встает вопрос: кто ты такой и зачем существуешь. Руперту тогда было тринадцать, он пролил немало слез, но все-таки смирился. Мне исполнилось пятнадцать, и я как раз переживала такой период, когда и без того все вокруг наперекосяк, и я даже не знала, куда кинуться. Люси в свои семнадцать была чуть старше. Не то чтобы она заняла сторону мамы – об этом речь не шла. Но Люси ей сочувствовала. Потому что сама была нам с Рупертом вроде второй матери.

Софи Блэкман внешне очень похожа на Люси. Разница в возрасте у них меньше двух лет, и почти всю жизнь провели вместе. Все, кто их знал, говорил о поразительном сходстве сестер – отчасти в чертах лица, но главным образом благодаря одинаковым жестам и манере говорить, что характерно для большинства братьев и сестер.

Софи отличалась холодностью, колючим характером и безграничной преданностью сестре. Многие близкие друзья Люси нуждались в ней куда больше Софи, но сестра понимала ее лучше всех.

Однако темперамент у них очень различался. Люси с самого детства была настоящей маминой дочкой, послушной и прилежной. А Софи росла упрямой агрессивной пацанкой. В юности она без конца скандалила и раздражалась, высказываясь по любому поводу с убийственным сарказмом и без сантиментов. Как и Джейн, она не выносила идиотов, однако не менее едко отзывалась об «ахинее», которой увлекалась мать, – суевериях и сверхъестественных явлениях. По характеру она скорее походила на отца, а с Джейн яростно спорила. После развода родителей стычки между матерью и дочерью только ужесточились и участились.

Вместе с браком рухнула мечта Джейн об эдвардианском уюте, и крушение надежд привело к неожиданным переменам в семье. Мать, всегда строгая и требовательная к детям, вдруг стала поразительно либеральной и терпимой. Друзьям и подружкам стало можно и даже нужно оставаться на ночь, а юный Руперт едва не сгорел от стыда, когда мать вручила ему пачку презервативов. Друзья отмечали, что Люси с Джейн близки не как мать и дочь, а скорее как подруги.

– Они и разговаривали как подружки, Люси вечно хихикала, когда звонила матери, – рассказывала Кэролайн Лоуренс, которая училась с Люси в одной школе. – Они часто обменивались одеждой и даже ходили вместе куда-нибудь по вечерам. Я все понимаю, потому что мы с мамой тоже очень близки, но в клуб я бы с ней не пошла.

С подростками не избежать конфликтов, но чаще всего ссорились Джейн и Софи, а миротворцем в битвах выступала Люси. Некоторые даже считали, что для Джейн она не просто дочь.

– На самом деле Люси заняла место матери в доме, – рассказывала Вэл Берман, подруга Джейн. – Когда Софи кричала и ругалась с Джейн, Люси успокаивала их обеих. После ухода Тима она очень быстро повзрослела. Словно она была матерью, а Джейн – ребенком.

Люси не могла похвастать ни стройной фигурой, ни тонкими чертами лица настоящей красавицы, и все-таки ее внешность многих привлекала. Тщательный уход за собой имел для Люси огромное значение. Друзья даже иронизировали над тем, что она обязательно делает прическу и красится перед походом в магазин или утренней пробежкой. Когда Люси смеялась, она встряхивала длинными волосами, которые рассыпались по плечам. Благодаря высокому росту и прекрасным светлым волосам Люси очень выделялась среди ровесников. По словам Джейн, она «освещала все вокруг».

– Когда мы только познакомились, она меня просто заворожила, – призналась мне Вэл Берман. – Я слушала ее с раскрытым ртом. Язык у Люси был отлично подвешен. О чем бы она ни говорила, и ее хотелось слушать. Она могла рассказать целую историю про кусок сахара.

Поток слов сопровождался изящными движениями пальцев с отполированными до блеска ногтями.

– Все замечали ее маникюр – она будто разговаривала руками, – рассказывала Кэролайн Лоуренс. – А какие волосы… Я помню, как однажды ждала ее в «Дорсет армз». В пабе было огромное окно, а Люси как раз переходила дорогу, и вот клянусь, буквально весь паб застыл и уставился на нее. Даже девушки. Еще бы, такое зрелище: высокая блондинка, настоящая секс-бомба, уверенно плывет через дорогу.

Люси любила обновки и обожала ходить за покупками. Как и Джейн, ей нравилось поддерживать уют в доме и содержать вещи в строгом порядке. Именно из-за стремления к роскоши и комфорту, помимо прочих причин, студенческая жизнь совсем не привлекала Люси. Она, как и положено, сдала экзамен на аттестат, но осталась в старших классах, чтобы получить полное среднее образование. Однако, в отличие от большинства отличниц Уолтемстоу-холла, не стала подавать документы в университет. После экзаменов девушка какое-то время работала в пиццерии, позже стала помощником учителя в местной частной школе. Затем через друга семьи Люси получила должность в «Сосьете женераль», или «Сосжен» – французском инвестиционном банке в лондонском Сити, деловом центре города.

Люси работала ассистентом дилеров: вводила в систему заявки, выкрикиваемые в операционном зале. Трейдеры – обычно молодые амбициозные мужчины с высоким уровнем доходов. Темп работы у них бешеный, атмосфера на бирже агрессивная. Люси, молодая блондинка-новичок, тут же стала объектом мужского внимания. За пышную грудь ее прозвали Пампушкой. Девушке исполнилось всего восемнадцать, но она уже умела привлекать к себе внимание и флиртовать. Она любила наряды и украшения, а после работы распивала шампанское в барах Сити.

– Все, кроме нас, учились в университете, а мы работали, – рассказывала Кэролайн Лоуренс, которая окончила Уолтемстоу-холл и тоже нашла работу в Лондоне. – Деньги не ахти какие, но в собственных глазах – семнадцати-восемнадцатилетних девчонок – мы были богачками. Люси нравилось работать в «Сосжен» – для нее это был первый глоток свежего воздуха после Севеноукса, и особенно ей нравилось работать со всеми этими парнями в Сити. Мы казались себе такими взрослыми, каждый день отправляясь в город на поезде. Я видела, как она в час пик делает себе французский маникюр. Стоя. А ведь французский маникюр – штука сложная. Сначала надо покрыть ногти лаком телесного цвета, а потом покрасить кончики белым. Это непросто даже в удобном положении, а она ухитрялась справиться стоя. В движущемся поезде.

В Сити все занимались тем, что покупали и продавали валюту, и Люси очень привлекала такая деятельность. Она приобрела автомобиль, черный «рено клио», и каждое утро еще до восхода солнца выезжала из Севеноукса в Лондон, чтобы успеть к открытию финансовых рынков. По выходным она каталась за покупками в торговый центр «Лэйксайд» в Тарроке к востоку от Большого Лондона. Однажды Люси с подругой зашла в магазин нижнего белья «Ригби-энд-Пэллер», который изготавливает корсеты для королевы, и в мимолетном порыве приобрела десять знаменитых бюстгальтеров по индивидуальным меркам.

Однако получала Люси около шестнадцати тысяч фунтов стерлингов в год, крупицу оттого, сколько зарабатывали ее коллеги мужчины. И именно в «Сосжен» девушка впервые влезла в долги. Кредитные банковские карты, карты магазинов, дорогие покупки в рассрочку – так жили многие обитатели Сити, но Люси не спешила разделять их философию.

– У меня было гораздо больше долгов, чем у нее, – признавалась Кэролайн Райан, ее коллега по Сити. – Но Люси очень переживала. Стоило ей потратить на несколько фунтов больше заработанного, она просто места себе не находила.

Люси провела в «Сосжен» год, но в конце концов поняла, что такая жизнь не для нее. Сама должность не сулила никаких перспектив. Любовная история с младшим трейдером в фирме закончилась несчастливо и со слезами. Люси привлекали путешествия, но с определенным уровнем комфорта и стиля.

– В этом вся Люси, – соглашалась Софи. – Турпоходы ее не интересовали: в палатке фен и макияж не имеют смысла. Люси нравилось делать маникюр и ухаживать за волосами, она носила туфли на каблуке, заботилась о собственной внешности, и ее образ жизни не сочетался с рюкзаками и грязными хостелами. Вот уж нет. Но она очень хотела увидеть другую культуру, новых людей, попробовать экзотическую еду, но обязательно с комфортом.

Спустя год работы в Сити Люси придумала, как осуществить свою мечту. Она обратилась в авиакомпанию «Бритиш эйруэйз» и стала стюардессой.

На первый взгляд, работа идеально подходила Люси: престижная должность, нарядная форма, возможность попрактиковаться во французском языке. В мае 1998 года девушка прошла трехнедельный курс обучения, где, помимо прочего, узнала, как принимать роды, управляться с наручниками и обезвредить бомбу на борту (надо перенести ее в самый дальний угол салона рядом с выходом и обложить влажными подушками, чтобы они поглотили взрывную волну). Первые полтора года в авиакомпании Люси работала на коротких рейсах в британские и европейские города. Самым первым стал сорокаминутный перелет на остров Джерси.

– Я твердила себе, что летать намного безопаснее, чем переходить улицу. Что дорога в аэропорт куда страшнее самого полета, – рассказывала Джейн Блэкман. – Но во время первого рейса дочери у меня внутри все переворачивалось.

По требованию матери Люси звонила ей после каждого рейса. Все время, что дочь работала в «Бритиш эйру-эйз», Джейн следила за отправлением и прибытием воздушных судов через сервис «Сифакс»[6] и успокаивалась только после того, как убеждалась, что самолет дочери благополучно приземлился и находится в аэропорту.

Возможно, из-за перенесенной в юности болезни и долгих месяцев в постели Люси, повзрослев, став молодой женщиной, прямо-таки зациклилась на разных методиках и приемах упорядочивания собственной жизни и самодисциплины. Она писала списки будущих дел и достижений, которые служили ей своего рода заклинаниями против лени. Она собирала книги о самопомощи и самосовершенствовании – как управлять долгами, добиться плоского живота или повысить самооценку – и делилась ими с друзьями. Страница из дневника Люси от начала 1999 года демонстрирует ее приоритеты: фитнес, красота, здоровье и деньги.

Новогодние решения!

1. Ходить в спортзал 3–4 раза в неделю.

2. Освоить два новых вида спорта.

3. Перестать пользоваться двумя телефонами.

4. С марта начать откладывать деньги.

5. Придерживаться «Правил».

6. Проводить больше времени с У. + Г./Х. + Дж.

7. Больше спать.

8. Выучить итальянский.

9. Не тратить премиальные.

10. Пользоваться скрабом и загорать через день.

11. В остальные дни пользоваться лосьоном.

12. Пить больше воды.

Решение под номером 5 относится не к правилам в общем, а к «Правилам» – популярному американскому руководству по свиданиям и романтическим отношениям, которому Люси старалась следовать. «Правила» представляют собой радикальную эмоциональную «диету», возвращение к традиционным способам ухаживания, царившим до эпохи феминизма, когда от мужчины требовалось долго и упорно ухаживать за девушкой, чтобы получить хоть какое-то вознаграждение за свои старания. В другой тетради дневника Люси сделала собственные выводы из «Правил».

1. Сохранять хладнокровие.

2. Пусть сам суетится, звонит и все остальное.

3. Не раскрывать карты: если захочет знать о моих чувствах, сам спросит.

4. Только легкая беседа.

НЕ ЗАПАДАТЬ НА НЕГО!

Люси привлекала мужчин и лет с пятнадцати редко оставалась без бойфренда. Вот только решение больше копить, чем тратить, и меньше болтать по телефону, а также диктуемые «Правилами» сдержанность и хладнокровие шли вразрез с характером Люси.

– Когда Люси с кем-нибудь встречалась, она отдавалась отношениям целиком, и не раз ей разбивали сердце, – отмечала Софи. – Она совершенно не скрывала своих чувств: мол, я такая, какая есть, бери или проваливай. И кавалеры брали ненадолго, а потом проваливали.

Друзья Люси давно вычислили схему развития ее романов: найдя нового «друга», девушка быстро теряла голову, а парень терял к ней интерес.

– Она безумно влюблялась, – рассказывала Софи, – а через пару месяцев ее уже трясло от одного упоминания имени парня. Люси очень хотелось найти своего принца, остепениться, завести детей и поселиться за городом. А это означало, что сначала придется перецеловать кучу жаб.

Вот, например, Джим[7], которого возненавидели все подруги Люси, нагло бросил ее в день ее восемнадцатилетия. Или Роберт, который жил над местной пиццерией и променял Люси на одну из ее лучших подруг. Или Грэг, ее коллега по «Сосжен», разрыв с которым и ускорил переход девушки в «Бритиш эйруэйз». А потом появился самый привлекательный и опасный из ее приятелей Марко – красивый и дикий итальянец с криминальным прошлым.

Первой Марко заметила Софи, когда работала барменом в отеле «Ройал оук» в Севеноуксе. Она сразу же поняла: парень подходит сестре по всем параметрам – высокий, сильный, шикарный.

– Марко действительно был хорош собой, – признавала Софи. – Раньше он работал моделью. Ему было тридцать; у сестры всегда были парни старше ее. На первый взгляд Марко казался настоящей находкой, и Люси сильно им увлеклась. А потом выяснилось, что он врал напропалую.

В «Бритиш эйруэйз» Люси предоставляли десять выходных дней в месяц, и почти все из них она проводила с Марко. Он пользовался ее автомобилем, пока девушки не было в городе, и забирал ее в аэропорту Хитроу после рейсов. Они посещали клубы «Министри оф саунд» и «Клаб 9» в Лондоне, выпивали в пабах Севеноукса «Вайн», «Чимниз» и «Блэк бой». Люси часто оставалась в квартире Марко, он тоже ночевал в доме Блэкманов. Марко постоянно простужался и много часов проводил в постели. Вечерами, выходя куда-нибудь с Люси, он периодически ненадолго исчезал с друзьями. Однажды, когда Марко особенно плохо себя чувствовал, Люси поставила у его кровати целую коробку медикаментов: леденцы «Стрепсилз» от боли в горле, мазь для растирания «Вике», носовые платки «Клинекс», пастилки от кашля, журналы.

– Мы вообще не понимали, что на самом деле происходит, – жаловалась Софи. – До чего же глупо и наивно с нашей стороны.

Друзья девушки считали итальянца высокомерным и грубым, но чувства Люси к Марко все росли. Как-то на выходных он забросил ее в Хитроу и укатил на ее «рено», пообещав встретить возлюбленную на следующий день. Но когда она прилетела, Марко не было.

– Он не встретил ее, он вообще не явился, и Люси очень расстроилась, – рассказывала Софи. – Сестра не могла с ним связаться, не знала, где ее машина и где сам Марко, – вообще ничего не знала. Наконец Люси позвонила кому-то из его родственников, двоюродному брату или еще кому. И тот сказал: «Я надеялся, что этого больше не повторится. Но у Марко вечно так. Что он тебе наплел?»

Как выяснилось, Марко никогда не был моделью. Более того, страдал сильной зависимостью от кокаина. Исчезновения в пабах, склонность к «простудам» и медленное выздоровление – все вдруг встало на свои места. Софи в гневе поехала к Марко домой. Тот лежал в постели, оглушенный долгой попойкой и наркотиками. Он даже не мог ответить на вопросы разъяренной Софи все объяснить. Ключи от «рено клио» Люси лежали рядом на столе. Софи схватила их, хорошенько врезала Марко на прощание и выскочила на улицу, чтобы забрать машину. Дверь и задняя часть кузова оказались поцарапаны и помяты в результате аварии.

Люси очень следила за своей машиной и ухаживала за ней столь же тщательно, как за волосами и ногтями. Разумеется, теперь между ней и Марко все было кончено. Она очень страдала, но недолго. Через несколько месяцев ее отрезвила новость: Марко покончил с собой или, по другой версии, умер от случайной передозировки наркотиков. Что бы ни произошло на самом деле, бывший бойфренд Люси скончался.

Люси нравилась не всем, особенно это касалось молодых девушек, которые иногда испытывали к ней враждебность. Некоторым она казалась не симпатичной болтушкой, а наглой пустомелей; их раздражала ее привычка жестикулировать и встряхивать светлыми волосами.

– Просто наивная паинька из младших классов не вписывалась в среднюю школу, – комментировала Софи. – Ребята постарше не в восторге от «ботаников», умников и подхалимов. То, что казалось милым в маленьком ребенке, в подростке выглядит по-другому.

Софи всегда яростно защищала свою семью. Однажды, спасая сестру, она даже ввязалась в потасовку. Они сидели вместе в одном из баров Севеноукса. Был выходной, и в зале собралось много народу. За столом, где сидела Софи со своими друзьями, расположилась еще одна незнакомая им компания. Люси стояла у бара и разговаривала с каким-то мужчиной.

– Она выпивала и болтала со знакомым парнем, – рассказывала Софи. – Они дружили с ним уже некоторое время, к тому же он был геем, так что о приставаниях и речь не шла. Они разговаривали, гремела музыка, они немного потанцевали. Вдруг девушка, которая сидела за нашим столиком, начала на нее наезжать. Не в глаза, а с места: «Что за девка там ошивается? Что она о себе возомнила? Пришла в паб, да еще и танцы устроила. Да она такая, она сякая», – ну и прочее в том же духе. Она совсем не знала Люси, просто та ей сразу же не понравилась. Девушка вела себя очень грубо. И она не знала, что Люси моя сестра. Я подумала: «И что же тебе не нравится в Люси? Что она потрясающе выглядит, пришла в паб и не стесняется потанцевать с другом, хотя публика может посчитать это странным?» Да, сама я так себя не вела бы, потому что мне не хватает уверенности в себе, но Люси другая. А девица за столиком все не успокаивалась и продолжала ворчать. Тогда я сказала: «Это моя сестра, так что хватит». Она, конечно же, не послушалась и даже швырнула в меня чем-то. Я встала и говорю: «Ты что творишь?» И, конечно, тоже чем-то в нее кинула. И села на свое место. Тут она подскочила, схватила меня за волосы – и понеслось.

Драка закончилась тем, что подбежала Люси и оттащила Софи от соперницы.

– Что ты устроила? – спросила она сестру.

– Я тебя защищала!

– Простите, пожалуйста, – извинилась Люси перед той девушкой и вывела Софи из паба.

Дальние рейсы

Люси легко заводила друзей везде: в Сити, в «Бритиш эйруэйз», в пабах Севеноукса. Но самыми близкими для нее людьми оставались мама, Софи и несколько друзей, в основном из школы. Сознательно или нет, Люси не давала подругам пересекаться. Некоторые едва знали друг друга и практически не встречались. И большинство девушек росли без отца.

Среди них была Кэролайн Лоуренс, которая училась с Люси в школе Грэнвилл, а позже в Уолтемстоу-холле. Кэс, как все ее звали, обладала шапкой рыжих пушистых волос и бунтарским характером. Ее родители развелись, и как раз у Лоуренсов, когда матери не было дома, устраивались вечеринки с танцами и распитием сидра до поздней ночи. Еще одна девушка, Гейл Блэкман, познакомилась с Люси в Уолтемстоу-холле, когда обеим было по четырнадцать (несмотря на совпадение не самой распространенной фамилии, кровного родства между ними нет). Отец Гейл тоже «загулял». Кроме того, в свое время она тоже много болела, страдая астмой и сильной экземой. Как и Люси с Кэс, в Уолтемстоу-холле Гейл считалась изгоем, а после окончания школы не планировала поступать в университет.

– Наши амбиции отличались от тех, которых ждали преподаватели, – рассказывала Гейл. – Люси хотела найти стабильную работу, а потом завести семью; у нее не было планов по завоеванию мира. Но наши учителя относились к таким мечтам с презрением. Для них имел значение только рейтинг университета, и еще, как мне показалось, им не нравились девочки из неполных семей. На тех, кто не собирался поступать в университет, чтобы стать инженером или доктором, они не обращали никакого внимания.

Одной из самых недавних подруг Люси стала Саманта Берман. Их младшие братья вместе ходили в школу, и Вэл, мать Сэм, подружилась с Джейн Блэкман. Обеим было под сорок, обе только что развелись и воспитывали детей-подростков. Время от времени Вэл и Джейн брали дочерей и все вместе отправлялись в Лондон в ночной клуб. Эти походы вызывали в Софи скрытую, но яростную неприязнь.

– Две разведенки со старшими дочерьми. Не знаю, как по мне, просто отвратительно, – говорила она. – Разве это нормально? Хотелось прикрикнуть на них: «Вспомни, сколько тебе лет! Гуляй со своими ровесниками, зачем зависать с молодыми девчонками?» Так фальшиво, демонстративно, пошло. Не знаю, о чем они только думали… Меня бесили их вылазки.

В 1999 году за несколько дней до Рождества Сэм и Люси пошли в клуб со старым другом Сэм Джейми Гаскойном. Он был наслышан о Люси. Последние несколько недель и Саманта, и ее мама Вэл обещали свести парня с подругой. Когда вечеринка уже была в разгаре, Люси отправилась за напитками, и незнакомец у барной стойки начал довольно агрессивно к ней приставать. Джейми тут же подошел к нему и полушутя-полусерьезно заявил, что Люси его жена.

– Тогда она развернулась и поцеловала меня, – рассказывал Гаскойн. – Меня будто… током ударило.

Троица вернулась в дом Сэм, и Люси с Джейми проболтали всю ночь.

– Не знаю, она была зажигательной, возбуждающей, веселой, прямо идеальная девчонка, вот честно, – признался Джейми. – Любой в ее присутствии чувствовал себя по-настоящему живым. Вот какой она была. Подобные девушки притягивают к себе, к ним сразу привязываешься.

Никто из парней Люси не обожал ее сильнее Джейми Гаскойна. И только Джейми пытался ее удержать. Люси изменила его жизнь. Он считал, что их свела сама судьба.

Они познакомились за несколько дней до конца двадцатого века. Для Джейми эти дни превратились в сказку. На два года старше Люси, крупный и мускулистый, но впечатлительный парень тогда работал в Сити в инвестиционном банке «Леман бразерз». В то Рождество, через несколько дней после знакомства с Люси, он задарил ее украшениями. Парочка сразу же стала проводить вместе все свободное время. В канун нового тысячелетия они отправились на новогодний бал. Джейми сильно простудился и был не в форме. На следующее утро ему позвонили и сообщили, что умерла его бабушка.

– Люси держалась как скала, – рассказывал он. – Бабушка была очень близким мне человеком, но Люси повела себя бесподобно и помогла мне пережить потерю.

Отношения развивались очень бурно. У нас была песня, наша песня – трек «Сэведж гарден», его тогда постоянно крутили: «Я полюбил тебя еще до нашей встречи». Мы встречались чуть больше месяца, а Джейн с Вэл уже спрашивали: «Когда свадьба? Когда же свадьба?» Джейн в шутку называла меня своим зятем. Мы с Люси практически всегда были вместе.

Джейми жил с родителями в Ислингтоне на севере Лондона, в двух часах езды от Севеноукса. Каждые выходные и те будни, которые Люси проводила дома, он приезжал к ней и оставался на ночь в доме Блэкманов. А затем вставал до рассвета и ехал на работу в Лондон.

– Мы украшали ее спальню в Севеноуксе, ходили ужинать вдвоем. Всё, буквально всё делали вместе, – вспоминал Джейми. – Мы были безумно счастливы. Казалось, все идет как надо и люди вокруг тоже рады за нас. Никогда не забуду те времена. Этот опыт изменил всю мою жизнь, потому что Люси была такой милой, что я, естественно, влюбился в нее по уши. В такую девушку грех не влюбиться. Правда. Она просто чудесная.

Вскоре стало ясно, что профессия стюардессы Люси не подходит. К началу 2000 года работа превратилась в капкан, из которого надо срочно выбираться. Коллеги не понимали девушку. Ведь она только что добилась того, к чему стремился любой член экипажа «Бритиш эйру-эйз», – ее перевели с местных воздушных линий в Хитроу на межконтинентальные рейсы из аэропорта Гэтвик. Перелеты на дальние расстояния влекли экзотикой и шиком и к тому же лучше оплачивались. Как начинающей бортпроводнице оклад Люси назначили мизерный – 8336 фунтов стерлингов в год без вычета налогов. Еще столько же она получала в качестве премиальных, которые начислялись в зависимости от направления и класса самолета, на борту которого она работала. Очень ранние, слишком долгие, ночные или срочные перелеты приносили дополнительные бонусы. Выделялись также деньги на питание, причем компенсация рассчитывалась исходя из стоимости трех блюд на каждый прием пищи в пятизвездочном отеле в местной валюте. Естественно, большинство служащих выбирали еду подешевле, а разницу клали в карман. Так что самыми невыгодными в этом плане были короткие рейсы между городами Великобритании. Выше всего ценились перелеты в дорогие города Азии и Америки: Майами, Сан-Паулу и – самый выгодный – Токио.

В дальних рейсах Люси получала бы около 1300 фунтов в месяц после вычета налогов. Однако, как она ни беспокоилась о деньгах, долги лишь множились. В кратком отчете о доходах и расходах к концу 1998 года значились ежемесячные выплаты в размере 764 фунтов 87 пенсов (больше половины доходов) только на «Дайнерз клаб», одну из ее кредитных карт. Кроме того, Люси платила ежемесячные взносы за «рено клио» в размере 200 фунтов, а еще – 47 фунтов за банковский кредит, 89 фунтов 96 пенсов за карту «Виза», 10 фунтов за кредитку «Маркс-энд-Спенсер», 70 фунтов матери за аренду дома, 32 фунта за членство в спортивном клубе и 140 фунтов за мобильную связь. Каждый месяц, покупая декоративную косметику, шампуни и одежду, необходимые для работы, Люси превышала бюджет на несколько сотен фунтов, а из-за процентов выплачивать долги становилось с каждым днем все труднее.

Она уставала и болела. Длинные ночные перелеты истощали, вся романтика прошла. В «Бритиш эйруэйз» числилось 14 тысяч сотрудников, в большинстве случаев Люси обслуживала рейс с коллегами, которых видела в первый и последний раз. Редкое удовольствие работать с подругой все равно не спасало от утомительного однообразия: знай себе разливай томатный сок по пластиковым стаканчикам и предлагай выбрать между курицей и говядиной.

– Гостиничные номера во всех странах похожи один на другой, – сетовала Софи. – Она могла оказаться утром в Париже, после обеда в Эдинбурге, а на следующий день в Зимбабве. Но везде просто сидела в номере и страдала от смены часовых поясов, не в силах выйти и наслаждаться жизнью, культурой и едой. Ближе к концу сестра совсем вымоталась – вечно усталая, несчастная, постоянно среди чужих людей.

Глубина нервного истощения Люси даже пугала.

– Под конец она спала по пятнадцать часов в день, – вспоминала Софи. – Сестра чувствовала себя ужасно и начала серьезно болеть.

Девушка словно вернулась в тот тревожный период восемь лет назад, когда долгие месяцы после болезни не могла подняться с постели. Тогда измученная Люси заговорила о поездке в Японию.

Идея появилась еще в конце 1999-го или начале 2000 года. Никто точно не помнил, как она возникла, но мысль определенно подала Луиза Филлипс.

Луиза была ближайшей подругой Люси. Они познакомились еще в тринадцать лет. Внешне они представляли полную противоположность друг друга: стройная, невысокая, изящная брюнетка Луиза и рослая Люси. Филлипс тоже росла без отца: он скоропостижно умер от рака, когда ей было двенадцать. Роднили подруг и схожие жесты, и манера говорить, и любовь к макияжу и маникюру, даже имена у них начинались одинаково. Джейн считала двух подруг родственными душами. Тим смотрел на дело проще:

– Луиза могла болтать дни и ночи напролет, прямо как Люси. Так они и болтали без конца и считали друг дружку безумно веселыми.

Степень их близости можно оценить по карьере обеих девушек. На каждом жизненном этапе Люси следовала по пути, уже проторенному подругой. Луиза окончила в школу в шестнадцать лет и пошла работать в инвестиционный банк в Сити, как и Люси через два года после нее. Луиза первой стала стюардессой в «Бритиш эйру-эйз», Люси потянулась за ней. И инициатива поехать вместе в Токио, чтобы расплатиться наконец с долгами, которые стали для Люси тяжким бременем, исходила именно от Луизы.