| прошлый век |

|---|

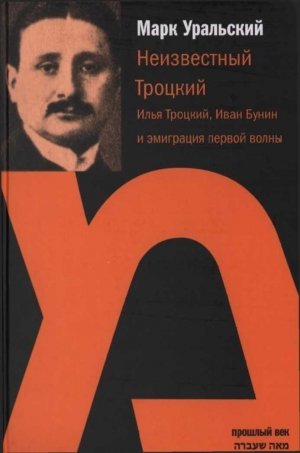

Марк Уральский

Неизвестный Троцкий Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны

Гешарим • Иерусалим

Мосты культуры • Москва

Книга издана при поддержке

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Неизвестный Троцкий. Илья Троцкий, Иван Бунин и эмиграция первой волны. Иерусалим; М.: Гешарим/Мосты культуры, 2017. 702 с. — (Прошлый век. Воспоминания).

ISBN 978-5-93273-440-7

ISBN 978-5-93273-440-7

© Марк Уральский, 2017 © Мосты культуры/Гешарим, 2017 © Андрей Бондаренко, оформление

Илья Маркович Троцкий (предисловие)

Жизненный путь Ильи Марковича Троцкого, известного журналиста и общественного деятеля русского Зарубежья, типичен для многих молодых евреев из южной России. Отправившийся совершенствовать свое техническое образование за рубеж (в начале века он стал вольнослушателем машиностроительного факультета Венского политехнического института), он, одновременно, стал активно сотрудничать в австрийской и русской периодической печати. Очень быстро журналистика превратилась в его основную профессию.

В конце Первой русской революции Илья Троцкий, приняв предложение крупнейшего русского издателя того времени Ивана Сытина стать иностранным корреспондентом его газеты «Русское слово», навсегда поселился за границей, разделив таким образом судьбу многих интеллектуалов, которые предпочли оставаться вне России, подвизаясь главным образом в качестве зарубежных публицистов в русских газетах и журналах. К этой дореволюционной волне русской эмиграции принадлежат многие видные русские литераторы и публицисты: Максим Горький и Александр Амфитеатров, Михаил Осоргин и Михаил Первухин, Илья Бунаков-Фондаминский и Борис Савинков...

Весьма успешное, с точки зрения личной карьеры, дореволюционное пребывание Ильи Троцкого за рубежом является лишь началом долгого, по существу, вечного странничества этого пылкого и трудолюбивого представителя русско-еврейской интеллигенции, которому по воле судьбы досталась фамилия, сыгравшая роковую роль в истории России первой половины XX века (об этом настоящая книга сообщает интересные детали и исторические подробности). Его публицистика этих лет содержит в себе очень ценный фактический материал о жизни русской диаспоры в Европе до Первой мировой войны, культурном обмене и взаимоотношениях между русскими и европейскими интеллектуалами — историческими артефактами, изученными, на мой взгляд, сегодня весьма поверхностно.

Австрия, Германия, Скандинавия, Франция, Голландия, Швейцария, а с началом Второй мировой войны Новый Свет — вот география многолетнего странствия Ильи Троцкого, носимого по свету различными волнами русской эмиграции. Он прожил долгую, до предела насыщенную событиями и, судя по материалам, приведенным в данной книге, вполне успешную жизнь. Сотрудничество в российских, затем русских эмигрантских, а также иноязычных газетах и журналах дало возможность Илье Троцкому, как журналисту, живо интересующемуся современным литературным процессом, познакомиться и общаться с целой плеядой представителей русской и мировой словесности. Его публицистическое и эпистолярное наследие — богатейший источник исторических фактов, которые особенно значимы для профессионалов еще и потому — отмечу это особо! — что Троцкий-журналист, отличаясь высоким профессионализмом, был предельно щепетилен в выборе публикуемого им материала, умело избегая дешевой сенсационности, фальшивок и всякого рода «клубнички». Статьи, интервью, корреспонденция И.М. Троцкого разбросаны по огромному количеству журналов, газет и архивных собраний, а его собственный богатый архив хранится в нью-йоркском Институте еврейских исследований (YIVO). Открытие и изучение этого разнообразного наследия позволило автору настоящей книги добыть ценнейший материал по истории русской культуры, который проливает свет на ранее неизвестные страницы из жизни и творчества многочисленных литераторов и общественных деятелей, с которыми Илья Троцкий имел возможность общаться. В первую очередь это касается последнего классика русской литературы Ивана Бунина, знаменитых писателей эмиграции первой волны Марка Алданова и Дон Аминадо, а также таких европейских звезд, как Кнут Гамсун, Август Стриндберг, Луиджи Пиранделло, Герхард Гауптман и др.

Внимательного изучив источники и исторический фон, на котором происходили события жизни его героя, Марк Уральский в доступной беллетристической форме описал судьбу Ильи Марковича Троцкого, чья биография, публицистика, в том числе мемуарная, а также общественные заслуги (например, инициирование кампании по номинированию Ивана Бунина на Нобелевскую премию по литературе, создание Южноамериканского WOrldORT, работа в нью-йоркском Литфонде) долгое время оставались вне поля зрения историков литературы, культурологов и других исследователей.

Что же касается читателя, интересующегося историей европейской культуры и русского Зарубежья в частности, то книга «Неизвестный Троцкий», содержание которой вполне соответствует названию, позволит ему окунуться в атмосферу «Серебряного века», будней литературной элиты русской эмиграции, напомнит имена видных общественных и политических деятелей из этой среды, сообщит о многих доселе неизвестных событиях и документальных фактах.

В заключение позволю себе выразить надежду, что книга М. Уральского «Неизвестный Троцкий» привлечет должное внимание к личности И.М. Троцкого — незаурядного, в высшей степени достойного человека, и его наиболее значительные литературно-публицистические работы будут собраны по различным изданиям и опубликованы в отдельной хорошо комментированной книге.

Стефано Гардзонио (Пизанский университет)

Введение

Илья Маркович Троцкий, журналист газеты «Русское слово» («русскословец», как их называли) и видный общественный деятель, играл заметную роль в культурной жизни русской эмиграции первой волны. Его имя постоянно мелькает в многочисленных исследованиях, посвященных послереволюционной эмигрантской литературе и журналистике1. Историки и литературоведы, занимающиеся русским Зарубежьем, непременно натыкаются на следы его бурной активности. Тем не менее, долгое время личность И.М. Троцкого — публициста и неутомимого «ходатая по делам русских писателей в изгнании», — оставалась непроясненной ни в историческом, ни в культурологическом контексте. Солженицын, например, неоднократно цитируя И.М. Троцкого во втором томе своего историко-полемического исследования «Двести лет вместе», о нем самом не сказал ни слова. Да и историки эмигрантской литературы не проявляли интереса к его фигуре, ограничиваясь краткими биографическими примечаниями.

Первые подробные и достоверные сведения об И.М. Троцком приводятся в статьях автора настоящей книги, опубликованных в сборнике «Русские евреи в Америке» (РЕВА)2, за которыми последовали другие его публикации.

Есть долг памяти. Если кому-то отдавать долги, то предкам, тем, кто несправедливо забыт, по воле случая или злому умыслу. Книга «Неизвестный Троцкий» относится к разряду документальной беллетристики. По своему характеру это жизнеописание, в котором портрет главного героя — Ильи Марковича Троцкого (1о июня 1879, Ромны, Российская империя — 5 февраля 1969, Нью-Йорк, США) создается в связке с людьми и в окружении людей, с которыми он общался в разные периоды своей бурной жизни: как русский интеллигент и как еврейский подвижник, как журналист и как масон, как общественный деятель и как предприниматель.

Автор сознает, что при таком подходе фигура И.М. Троцкого подчас тонет в деталях — ярких и запоминающихся, имеющих отношение к ее бытованию и судьбе, но не создающих портрета отдельной личности «в галошах, шляпе и пальто». Да и кто такой по большому счету Илья Троцкий? Журналист, общественник... Таких в те годы было десятки. Вот Иван Бунин, с коим он был знаком более 30 лет, это личность. В первую очередь — «классик русской литературы», и к этому еще «биография»! Писать о Великих большая честь, но на этом поле топчутся орды жаждущих сказать нечто свое. Тогда как писать «о малых сих» — трудно, но можно и нужно. Ибо великие живут за счет малых, кои греются в лучах их гения. Илья Троцкий этому убедительный пример. Не будь вокруг Бунина таких, как он, не имел бы этот гений ни Нобелевской, ни средств к существованию.

Свою карьеру журналиста И.М. Троцкий начал в Вене, корреспондентом влиятельной ежедневной газеты «Das Neue Wiener Tagblatt». Затем судьба свела его с русским медиамагнатом Иваном Сытиным, и он

сразу попал в «Русское слово» — крупнейшую газету России <...>. До Первой мировой войны И.М. Троцкий был берлинским корреспондентом «Русского слова», <затем вплоть до 1917 г. ее специальным корреспондентом по скандинавским странам. — М.У>. Влияние заграничных корреспондентов столичных русских газет в эти годы было очень велико, — с ними считались министры и дипломаты, и нередко через журналистов неофициальным путем в Петербург давали знать то, что нельзя было сказать в официальных нотах3.

В начале XX в. И.М. Троцкий опубликовал в русской прессе около 400 статей, многие из которых и поныне весьма занимательны для читателей, интересующихся «Серебряным веком. Помимо работы в качестве корреспондента «Русского слова», он издавал первую русскоязычную газету в Германии, стал первым (и последним) русским журналистом, который поддерживал личные отношения с норвежскими литераторами Бьёрнстьерне Бьёрнсоном, Квидом Квидамсоном, Кнутом Гамсуном и единственным иностранцем, кого принял у себя в доме и удостоил многочасовой беседы гениальный шведский писатель и драматург Август Стриндберг.

Среди его знакомых, интервью с которыми он регулярно публиковал в русской прессе, значились такие корифеи западного литературного мира, как австрийские писатели Артур Шницлер и Петер Альтенберг, немецкие — Герхарт Гауптман, Бернхард Келлерман и Герман Зудерман, датчанин Георг Брандес — один из крупнейших скандинавских мыслителей и литераторов, чье влияние на европейскую литературу ощущается до сих пор. Таким образом, Илья Троцкий, образно выражаясь, играл роль «живого моста», соединявшего в начале XX в. скандинавскую, австро-германскую и русскую культуры.

Оказавшись в эмиграции, И.М. Троцкий продолжал активную литературно-публицистическую деятельность, концентрируя свою энергию как на представлении русскому читателю знаменитых западных писателей — например, нобелевских лауреатов 1920-х Синклера Льюиса и Луиджи Пиранделло, — так и в создании паблисити на Западе корифеям русской эмигрантской литературы, в первую очередь — Ивану Бунину. В дневнике В.Н. Муромцевой-Буниной от 26 декабря 1930 г., где приведена выдержка из письма И.М. Троцкого к одному коллеге-журналисту: пора, начать кампанию номинирования Бунина на Нобелевскую премию, «Друзья Бунина должны взяться за дело!»4

Сам И.М. Троцкий не входил в в ближайшее окружение писателя, как, например, М. Алданов, Б. Зайцев, И. Фонда-минский или М. Цетлина. Он просто был горячим поклонником писательского таланта и его «верным другом», всегда готовым откликнуться на просьбу о помощи.

В своей «буниниане»5 Илья Троцкий отнюдь не ограничивался частной перепиской с друзьями писателя. Как публицист он обратился ко всей эмиграции первой волны. И его голос был услышан. После публикации статей И. Троцкого в парижской газете «Последние новости» и рижской «Сегодня»6 в русском Зарубежье началась активная кампания в пользу Бунина, в которой сам Троцкий, используя свой личный авторитет и обширные знакомства в среде шведских интеллектуалов, играл роль влиятельного лоббиста. Кампания по номинированию Бунина закончилась триумфальным успехом. В 1933 году Иван Алексеевич Бунин стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии и одновременно первым в мире литератором-эмигрантом, без гражданства, получившим эту высокую награду. Что касается Ильи Троцкого, то «год Бунина» оказался для него лично очередным переломным моментом в его эмигрантской судьбе. В Германии к власти пришли нацисты и ранней весной 1933 г. И.М. Троцкий в срочном порядке покинул Берлин. С этого времени он жил то в Копенгагене, то в Брюсселе, то в Париже, пока в 1935 г. не перебрался в Аргентину, приняв предложение ОРТ стать представителем этой организации в Южной Америке. С началом Второй мировой войны И.М. Троцкий безвыездно жил в Буэнос-Айресе, а в 1946 г поселился в Нью-Йорке7, где прошли последние, но очень плодотворные в литературном отношении годы его жизни.

Всю свою жизнь, до самых последних дней Илья Троцкий был неутомимым общественником. Он занимался организацией материальной поддержки евреев, пострадавших во время Первой мировой войны, участвовал в акциях помощи жертвам большевицкого голодомора 1920-х, более шестидесяти лет жизни посвятил работе в области еврейского профессионального образования и здравоохранения (ОРТ-ОЗЕ) и, будучи с 1947 г. секретарем нью-йоркского Литфонда, всемерно способствовал выживанию русской эмигрантской культуры. На этом поприще, как свидетельствуют документы, публикуемые в настоящей книге, он вместе с Алдановым и другими друзьями Бунина оказал неоценимую помощь в организации кампании по материальной поддержке больного писателя, оставшегося после войны без средств к существованию.

Активно работал Илья Троцкий и в нью-йоркском «Союзе русских евреев»8, который по части благотворительности помогал всем эмигрантам, невзирая на религиозную принадлежность — при подлинной нужде отказа не было никому.

Как политический деятель И.М. Троцкий до революции примыкал к Народно-социалистической трудовой партии (энесы), а в эмиграции участвовал в деятельности Республиканско-демократического объединения9. Он занимал умеренные социал-демократические позиции и был известной и уважаемой в среде правых социалистов Австрии, Дании и Голландии фигурой.

При его жизнеописании нельзя не коснуться истории революции и Гражданской войны, русской послереволюционной эмиграции, не сказать о духовной атмосфере, в которой эти события вызревали и разразились. После 1917-го «Серебряный век» оказался разорванным на части. Одна из них, «модернистская», до конца 1920-х развивалась в Советской России в русле «Первого русского авангарда», а затем — «социалистического реализма». Другая часть, как «очаг истинно русской культуры», бережно сохранялась в русском Зарубежье, в среде эмиграции первой волны.

Во что вскоре превратилась русская революция, не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было совершенно нестерпимо для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России бежали все имевшие возможность бежать. Бежало и огромное большинство самых видных русских писателей, и прежде всего потому, что в России их ждала или бессмысленная смерть от руки первого встречного злодея, пьяного от разнузданности и безнаказанности, от грабежа, от вина, от крови, от кокаина, или позорное рабское существование во тьме, во вшах, в лохмотьях, среди эпидемий, в холоде, в голоде, в пещерных муках желудка и унизительных заботах только о нем, под вечной угрозой быть выброшенным из своего нищенского угла на улицу, быть посланным на уборку солдатских нечистот в казарму, быть без всякой причины арестованным, избитым, оскорбленным, увидеть свою мать, сестру или жену изнасилованной — и в полном молчании, ибо за малейшее свободное слово в России могут вырезать язык10.

Волна революции вымыла в Зарубежье весь цвет русской литературы и публицистики «Серебряного века».

Среди интеллектуалов первой волны в общем и целом превалировали либерально-демократические умонастроения, выразителем которых были две крупнейшие газеты русского Зарубежья — парижская «Последние новости» и рижская «Сегодня». С ними активно сотрудничал И. Троцкий, здесь же печатались И. Бунин, М. Алданов и другие писатели-эмигранты. На более правых, охранительских позициях стояла парижская газета «Возрождение». В ней после 1926 г. из представителей бунинского окружения публиковали свои произведения только Марк Алданов, Борис Зайцев, Александр Куприн и Николай Рощин.

Другую часть интеллектуальной элиты русской диаспоры — менее многочисленную, но компактную и весьма сплоченную, составляли консерваторы-монархисты и национал-патриоты разных оттенков, опиравшиеся на симпатии «молчаливого большинства» — пассивных, с точки зрения интеллектуальной и общественной активности, эмигрантских масс. В этой среде пропагандировались «Протоколы сионских мудрецов», разрабатывались теории «жидомасонского заговора», процветали антисемитизм, антиэкуменизм, великодержавный русский шовинизм и другие подобного рода «прелести мира сего». У них были свои органы печати, как правило, сугубо публицистические, малотиражные, рассчитанные на узкий круг единомышленников. Беллетристика в изданиях консервативно-монархического толка была представлена слабо, и в целом ничего, заслуживающего внимания с точки зрения высокой литературы, эта среда на свет не произвела.

На правом фланге обретались и «просвещенные консерваторы», как философ Иван Ильин или историк Сергей Ольденбург, дистанцировавшиеся от эксцессов «кондовой» русской духовности и поддерживавшие плодотворный и весьма интересный в историко-культурной ретроспективе диалог со своими оппонентами из либерально-демократического лагеря — см., например, переписку члена ЦК партии кадетов «московского златоуста» Маклакова с известным консерватором-монархистом Шульгиным11.

Обращаясь к ретроспективе литературного наследия русской эмиграции, можно согласиться с мнением одного из друзей И.М. Троцкого — поэта-сатирика Дон Аминадо:

Несмотря на твердо укоренившееся мнение, что дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, должен непременно засохнуть и превратиться в пыль, равно как обречен на гибель и разложение каждый покинувший родную почву и подпочвенные пласты честный писатель, — кстати сказать, о Тургеневе, написавшем большинство своих произведений в Буживале под Парижем, почему-то забывали, — несмотря на все эти мрачные предпосылки и предсказания, литература в эмиграции расцвела пышным цветом.

«Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Последнее свиданье» и «Солнечный удар», не говоря уже о целом ряде других книг рассказов, стихов и воспоминаний, Бунин написал на берегу Средиземного моря, в Грассе, в Приморских Альпах, на берегу Атлантического океана, в Париже, а не на Волге, не в Москве, и не в Елецком уезде Орловской губернии.

Куприн написал своих «Юнкеров», «Елань», книгу «Храбрые беглецы», рассказы для детей, не выезжая с улицы Жака Оффенбаха, и, конечно, задолго до того страшного дня, когда бессильного, немощного, полупарализованного, полуживого, и уже бывшего, а не сущего, везли его в отдельном купэ на советскую родину, на подпочвенные пласты, на осиротевшую дачу в Гатчине.

Все вещи Алданова, начиная от «Св. Елены» и «Девятого Термидора» и кончая «Ключом», «Бегством», «Истоками», — блестящий перечень их в несколько строк не уложишь, — задуманы и созданы в эмиграции, заграницей, за рубежом.

Рассказы, романы, повести Бориса Зайцева — «Анна», «Дом в Пасси», его «Тургенев», «Жуковский», — все это плоды трудов и дней невольного и длительного изгнания.

Свою замечательную книгу «После России» Марина Цветаева написала тоже здесь, а не там.

Там была только одиночная камера, и в одиночной камере смерть.

То же самое, и в полной мере, относилось и к Осоргину, и к Адамовичу, и к Ходасевичу, и к Мочульскому, и к многочисленным молодым беллетристам и поэтам, чуть ли возникшим и окрепшим уже в эмиграции.

А об историках, философах, и ученых и говорить не приходится.

Бердяев, Лев Шестов, Ростовцев, Лосский, Степун, — вся эта Большая, а не Малая медведица, расточала свой звездный блеск тоже не на русские, и на иностранные горизонты. И вот оказывалось, что о любви к отечеству и о народной гордости можно было с полным правом декламировать вслух не только на Ленинском шоссе или на площади Урицкого, но и где-то у черта на рогах, на левом берегу Сены, в стареньком помещении Тургеневской библиотеки, неожиданно пополнившейся томами и томами новых изгнанников, на которых, продолжая желтеть от времени, глядели старомодные портреты Герцена и Огарева, не убоявшихся легкокрылого афоризма, что мол на подошвах сапог нельзя унести с собой родину...

Оказалось, что можно, и что история эта, конечно, повторяется12.

Однако помимо творческого потенциала и высоких принципов существовала еще и грубая реальность: литературная среда русского Зарубежья была перенасыщена профессиональными литераторами, и жить на одни гонорары было практически невозможно13, хотя такие журналисты «с именем», как И.М. Троцкий, были востребованы.

Кроме жесткой конкуренции и хронического безденежья литераторы-эмигранты постоянно сталкивались с враждебным отношением к себе местных собратьев по перу, в большинстве своем симпатизировавших Советскому Союзу. Да и правительства западных демократий, из-за боязни осложнений во взаимоотношениях с СССР, не выказывали особого

желания помогать русским эмигрантским сообществам.

Среди европейских писателей «первого эшелона» были, конечно, случаи глубокого понимания и сочувствия участи русских изгнанников. Так, например, Томас Манн после своей первой личной встрече с Буниным в парижской квартире Льва Шестова (28 января 1926 г.)14 писал, что приверженность к культуре своей страны:

<...> сегодня обрекает людей <типа Бунина>стать контрреволюционерами, буржуазными, антипролетарскими, политическими преступниками, вынужденными покинуть свою страну, если это удается. Тут я чувствую симпатию, солидарность — некоторого рода потенциальное товарищество; ибо мы в Германии еще не дошли до того, чтобы писатель с чертами характера, похожими на бунинские, должен был отряхивать прах отечества со своих ног и есть хлеб Запада. Но я не сомневаюсь нисколько в том, что в подобных обстоятельствах я разделил бы его судьбу».

Увы, для Томаса Манна последнее замечание оказалось пророческим — через всего семь лет он сам стал изгнанником. Однако, в общем и целом, западные интеллектуалы относились к русской эмиграции неприязненно.

Эти изгнанники нашли столь мало сочувствия и понимания со стороны принявших их стран. Чудовищность положения русских эмигрантов заключалась в том, что к ним, сбежавшим от ада большевистской революции, относились с таким презрением, будто бы они были отребьем человечества или отбросами истории15.

Таким образом, упорная полувековая работа русской диаспоры по сохранению в Зарубежье очага истинно русской культуры шла в условиях «борьбы за выживание». В отличие от советских «литераторов-вельмож» (Горький, А.Н. Толстой, К. Федин, И. Эренбург), осыпаемых золотым дождем гонораров, премий и привилегий, писатели-эмигранты, и в их числе первый русский нобелевский лауреат по литературе

Иван Бунин, на Западе влачили полунищенское существование16. В подобном ракурсе результаты их работы кажутся еще более поразительными — по своему объему, культурно-историческому и художественному значению.

Мироощущение интеллектуальной элиты русского Зарубежья Иван Бунин выразил в своей программной речи «Миссия русской эмиграции» (Париж, 16 февраля 1924 г.17):

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и тогда нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить домы и гробы отчие, часто поруганные, оплакать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всякого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!» <...> Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием , памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы... <...>

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не

только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. «Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!» Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. <...> мы очень прислушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине <...>. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: «Ах, ах, тра-та-та, без креста!» и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего воссияния. <...>

Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: «Подождем, православные, когда Бог переменит орду»! Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный мир» с нынешней ордой18.

Успех бунинской речи сделал писателя духовным лидером той интеллектуальной части русской эмиграции, где превалировали либерально-демократические воззрения, христианский персонализм и мессианизм. Из людей именно такого типа организовался своего рода «бунинский круг», к которому принадлежал и И.М. Троцкий. Для всего бунинского окружения:

Задача сохранения культуры исчезнувшей старой России переросла в миссию русской эмиграции. Культура Российского зарубежья оказалась фантомным отражением Серебряного века, в атмосфере которого выросли ее представители19.

В повседневной жизни Бунин был на редкость сложной, артистически-изменчивой натурой. Всегда и во всем характер его проявлялся в самой широкой гамме эмоций. Здесь помимо писательского тщеславия и сугубого эгоцентризма он неизменно выказывал искреннюю отзывчивость на чужое горе, застенчивость, резкую правдивость и еще, говоря словами его старого друга Куприна, «какое-то жадное ко всему крайнему любопытство».

Возможно, в силу этих качеств бунинского характера возникла многолетняя его дружба с Алдановым — явление в мире искусств уникальное. Других примеров таких трогательно доверительных, простых, без охлаждений и ссор, дружеских отношений между двумя выдающимися литераторами, один из которых считался самым значительным, а другой — самым читаемым писателем русского Зарубежья, история отечественной культуры не знает. В этом свете проясняется и подоплека отношений между Ильей Троцким и Марком Алдановым, иллюстрирующихся их перепиской, публикуемой в настоящей книге.

Супруги Бунины были многим обязаны по жизни дружеской поддержке своего окружения. Но и сами они в критических ситуациях готовы были прийти им на помощь.

О гражданском подвиге И. Бунина, приютившего в своем доме в Грассе литератора Александра Бахраха, которому как еврею некуда было деться в оккупированной нацистами Франции, и прятавшего «под своей крышей» во время облавы на евреев супругов Александра и Стефу Либерман, рассказывается в разделе Гл. 5. «Спасенные Буниным»: Александр Бахрах и супруги Либерман.

История русской эмиграции первой волны знает немало сумасбродных проектов, подлостей «во благо великой идеи», фактов прямого предательства «горячо любимой родины» и других эксцессов, присущих экзистенциальному состоянию «тотальной отверженности». Все они относятся к разряду «банальных истин».

Тогда как созидательно-творческий импульс русской эмиграции — уникальный, как уже отмечалось выше, культурологический проект «сохранения очага», достоин самого тщательного изучения. В этом ракурсе Илья Маркович Троцкий — литератор, общественник, демократический социалист и масон, как историческая фигура являет собой обобщенный типаж русского интеллигента «Серебряного века», а его долгая жизнь, насыщенная многочисленными контактами, разъездами, полемическими выступлениями и публицистической деятельностью — своего рода зеркало русской эмиграции первой волны.

Возможно, настоящее и не изменяется к лучшему от нашего постижения истории, но — и в этом пишущий эти строки глубоко убежден — знание прошлого придает обыденности стиль, форму и содержание, а значит — делает повседневную жизнь ярче и интересней.

В процессе изыскания и подготовки материалов для данной книги неоценимую помощь автору оказали Гунард Берг (Нью-Йорк), Татьяна Гладкова (Париж), Ричард Девис (Лидс), Готтфрид Кратц (Мюнстер), Борис Равдин (Рига), профессор Галина Родина (Арзамас), Габриэль Суперфин (Бремен), профессор Владимир Хазан (Иерусалим), Татьяна Чеботарева (Нью-Йорк), профессор Магнус Юнггрен (Стокгольм). Всем им автор выражает свою глубокую благодарность. Особенно признателен автор Олегу Коростелеву (Москва) — за постоянную поддержку советом и делом, а также академику Александру Лаврову (С.-Петербург), Сергею Морозову (Москва) и профессору Стефано Гардзонио (Пиза), взявшим на себя труд прочесть рукопись и высказать свои замечания. Примечания, идущие по тексту, даются в сокращенном виде.

ОПИСАНИЕ АРХИВОВ

В YIVO-архиве И.М. Троцкого (Title: Ilya Trotsky, ID: RG 577, Inclusive Dates: 1937-1968 (www.yivoarchives.org/?p=collections/ controlcard&id=32945) хранятся документы, относящиеся главным образом лишь к периоду его жизни в Новом Свете. Архив состоит из четырех боксов.

В Box I собраны подлинники писем, среди которых особый интерес представляют письма писателей М. Алданова, И. Бунина, Дон Аминадо, Т. Варшер, С. Орема и М. Авенбурга, публикуемые в настоящей книге. В Box II находятся рукописи различных авторов, копии газетных статей, личные документы, поздравительные телеграммы по случаю 75-летия, перечень русских писателей в Париже и др. материалы, в Box III — рукописи самого И. Троцкого, например, «Путешествие по южной Америке» (на испанском), автографы его статей на различных языках и др. материалы, а в Box IV — три альбома с копиями статей И. Троцкого на немецком и идише, тексты Августа Гайлита и Стефана Поллачека на немецком языке.

Другая часть публикуемых в настоящей книге писем и материалы, имеющих отношение к личности И.М. Троцкого, разыскана автором в Бахметьевском архиве (BAR) — три письма И. Троцкого к М. Алданову, Русском архиве Лидсского университета (РАЛ/LRA) — письма И. Троцкого к Буниным, архиве Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета (HIA), архиве «Джойнт» (JDC Archivé) и личном архиве Рикардо Авенбурга (Буэнос-Айрес).

Примечания

1 Абызов Ю., Равдин Б., Флейшман А. Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Кн. 3. Stanford, 1997; Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). М., 2001-2002; Дымов О. Вспомнилось, захотелось рассказать: Из мемуарного и эпистолярного наследия / Общая ред., вступит, статья и комм. В. Хазана. Jerusalem, 2011; Будницкий О.В., Полян АЛ. Русско-еврейский Берлин (1920-1941). М., 2013; Schlögel К., Ки-cher K, Suchy В., Thun G. Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941. Berlin, 1995; Марченко ТВ. Русские писатели и

Нобелевская премия (1901-1955)- Köln; München, 2007 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte; Bd. 55).

2 Уральский M. Илья Маркович Троцкий — публицист, общественный деятель, ходатай за русских литераторов в изгнании // Русские евреи в Америке (ниже всюду — РЕВА). Кн. 9. Торонто; СПб., 2014. С. 82-162.

3 Седых А. Памяти И.М. Троцкого // Новое русское слово. 1969. № 20423. 7 февраля. С. 1.

4 Из письма И. Троцкого С. Полякову-Литовцеву // Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Т. 2. Мюнхен, 1982. С. 235.

5 Уральский М. Память сердца: буниниана Ильи Троцкого // Вопросы литературы. 2014. № 6. С. 325-344-

6 Троцкий И. Среди нобелевских лауреатов (письмо из Стокгольма) // Последние новости. 1930. № 3560. 21 декабря; Получат ли Бунин и Мережковский Нобелевскую премию? (письмо из Стокгольма) // Сегодня. 1930. № 360. 30 декабря.

7 Приезд И.М. Троцкого // Новое русское слово. 1946. 1 октября. С. 3.

8 Эта европейская организация эмиграции «первой волны», воссозданная в Нью-Йорке в 1942 г., после войны под руководством Якова Фрумкина среди прочего занималась издательской деятельностью.

9 Талас М. Республиканско-демократическое объединение российской эмиграции: организация, стратегия и тактика (http:// cyberleninka.ru/article/n/respublikansko-demokraticheskoe-obedinenie-rossiyskoy-emigratsii-organizatsiya-strategiya-i-taktika).

10 Бунин И.А. Письмо к Боссару (21 июля 1921 г.) // И.А. Бунин: Pro et contra. СПб., 2001. С. 32.

11 Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919-1939 гг. / Сост., вступит, ст. и прим. О.В. Будницкого. М., 2012.

12 Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. М., 2000. С. 693-694.

13 Березовая Л.Т. Культурная миссия пореволюционной эмиграции как наследие Серебряного века // Новый Исторический вестник. 2001. № 3 (5).

14 Манн Т. Парижский отчет // И.А. Бунин: Pro et contra. С. 115-

116.

15 Герра Р. Несостоявшийся диалог // Новый журнал. 2009 (http:// magazines.russ.ru/nj/2009/257/ge20.html).

16 М. Алданов, призывая Бунина не быть излишне щепетильным в отношениях с меценатами, писал 21 декабря 1948 г.: «Во все времена — даже и в лучшие времена — знаменитейшие писатели часто не могли прожить своим трудом, и, от Горация до Гоголя и до наших современников, жили в значительной мере тем, что их друзья собирали для них деньги». (Грин М. Письма М.А. Алданова к И.А. и В.Н. Буниным // Новый журнал. 1965. № 81. С. 128).

17 Бунин ИЛ. Миссия русской эмиграции (http://bunin.niv.ru/ bunin/bio/missiya-emigracii.htm); Бакунцев А.В. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в общественном сознании эпохи (По материалам эмигрантской и советской периодики 1920-х гг.) // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. М., 2014. С. 268-337.

18 Бунин И. Великий дурман: Неизвестные страницы / Сост., вступит. статья, прим. О. Василевской. М., 1997.. С. 126-138.

19 Березовая А.Г Культурная миссия пореволюционной эмиграции как наследие Серебряного века. 2001.

Глава 1

В начале пути

К сожалению, сведений о начальном (до 1906 г.) российском периоде жизни Ильи Марковича Троцкого не сохранилось, а сам он об этом в своих статьях-воспоминаниях не рассказывает. Эту часть его биографии приходится воссоздавать на основе косвенных данных. При этом некоторые датировки являются приблизительными. Отрывочные воспоминания его младшего брата — Я.М. Троцкого, которые используются в тексте, относятся к середине 1960-х. Якову Марковичу тогда уже было за восемьдесят и, хотя он и обладал ясной памятью, никакие точные даты им не упоминались. По всей видимости, Илья Маркович впервые появился в Петербурге в 1903-1904 г., в конце 1905 г. он переезжает в Вену, а в 1907 — в Берлин. Начиная с даты «первого берлинского периода» жизни И.М. Троцкого, все этапы его большого жизненного пути определены достаточно точно. В адресных книгах Вены и Берлина фамилия Ильи Троцкого (Ilja Trotzky) появляется с 1906 г. (по 1908 г.) и с 1909 г. (по 1914 г.) соответственно.

Илья (Минахем Элияху) Маркович (Мордухаевич) Троцкий родился 1о июня 1879 г. в Ромнах — уездном городе Полтавской губернии, расположенном на правом берегу Сулы (левого притока Днепра), в устье реки Ромна, в небогатой многодетной еврейской семье. К концу XIX в. это был маленький — около 23 ооо человек, город с немощеными и неосвещаемыми улицами и домами, в большинстве своем крытыми соломой. Евреи составляли почти третью часть населения города. В основном это были ремесленники и тор-говцы. Во многом благодаря активности последних ежегодно в Ромнах происходили четыре ярмарки, на которые доставлялись товары из других городов Украины, России и Белоруссии. Две из них — Вознесенская и Ильинская, известные далеко за пределами Украины, продолжались от двух до трех недель. В 1881 г. и в октябре 1905-го в Ромнах произошли погромы (в 1905 г. восемь евреев были убиты), после которых часть евреев эмигрировала, в том числе семья знаменитого сиониста Хаима Арлозорова1, одного из пионеров создания государства Израиль.

Из известных в истории людей помимо И.М. Троцкого в Ромнах: родились, будущий «отец советской физики» Абрам Иоффе, революционер, а впоследствии активный сионист Петр Рутенберг, знаменитый большевик Григорий Сокольников (Бриллиант) и Александр Таиров (Корнблит) — выдающийся театральный режиссер, основатель Камерного театра. В Ромнах не было мужской гимназии, но существовало реальное училище (с 1877 г.), в котором учились А. Иоффе, И.М. Троцкий, П. Рутенберг и будущий выдающийся ученый в области прикладной механики Степан Тимошенко2. Будучи погодками, они, возможно, окончили училище в одно и то же время — в 1896 г. Все перечисленные выпускники РРУ воспользовались правом поступления в высшие учебные заведения Российской империи. Абрам Иоффе, например, отправился затем в Петербург, учиться в Технологическом институте3, позднее там же учился и Рутенберг, а Тимошенко окончил Петербургский институт путей сообщения (1901 г.). Что касается И.М. Троцкого, то в отличие от товарищей он поехал получать дальнейшее образование в Екатеринослав, в Высшее Горное училище (ЕВГУ)4. Известно, что Абрама Иоффе и Степана Тимошенко связывала многолетняя дружба. Тимошенко и Рутенберг состояли в переписке. Однако сведений об отношениях между И.М. Троцким и его одноклассниками нет. Иоффе и Тимошенко были далеки от литературы и политики, а И.М. Троцкий как журналист не интересовался научными проблемами.

Но вот то, что ни Илья Троцкий, ни Петр Рутенберг друг о друге в своих воспоминаниях не упоминают, кажется странным, поскольку оба они, будучи социалистами, участвовали в российской общественно-политической жизни. Впрочем, один раз журналист все же вспомнил о Рутенберге — в статье на немецком языке «Мартин Иванович5. Один эпизод из жизни Рутенберга», опубликованной в газете «Еврейское недельное обозрение» («Jüdische Wochenschau»)6, выходившей в Буэнос-Айресе, где он жил в годы Второй мировой войны. Статья по существу является некрологом — Рутенберг скончался в Иерусалиме 3 января 1942 г., и звучит как торжественный панегирик борцу за освобождение рабочего класса Российской империи, а впоследствии активному сионисту, ушедшему в мир иной. Из всей яркой жизни Рутенберга акцент в ней сделан только на один эпизод — организацию им казни агента царской охранки попа Гапона. «Убийство попа Гапона» — одно из нераскрытых политических преступлений в царской России. Жертвой убийства стал 36-летний политик и общественный деятель, руководитель Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга, бывший священник Георгий Аполлонович Гапон. Убийство произошло 28 марта (10 апреля) 1906 г. в пригороде Петербурга, дачном поселке Озерки. Возбужденное следствие не привело ни к каким результатам и через несколько лет было закрыто. Материалы следственного дела остались необнародованными. В качестве главного подозреваемого в следственном деле фигурировал член партии эсеров, инженер П.М. Рутенберг. В 1909 г. он опубликовал заявление, в котором признавал, что совершил убийство Гапона по поручению ЦК партии эсеров. Интересно, что подчеркивая факт рождения Пинхаса Рутенберга в ортодоксальной еврейской семье виноторговцев из провинциального украинского городка, рассказывая о его учебе в хедере и лишь затем — с 11 лет, по настоянию матери! — в «христианском реальном училище», Троцкий скромно умалчивает о том, что они с покойным погодки, земляки и, вполне возможно, одноклассники. Более того, сближение Рутенберга с социал-демократами (он примыкал к левым эсерам) произошло в Екатеринославле, причем именно в те годы, когда там жил и учился в ЕВГУ И.М. Троцкий. Таким образом, вопрос, почему это личное знакомство не отмечено в некрологе и не прослеживается больше в других мемуарных публикациях Ильи Марковича, остается загадкой. В начале 1900-х Илья Маркович Троцкий окончил ЕВГУ, получив профессию маркшейдера. Однако его больше прельщала карьера на литературном поприще, и он всячески стремится войти в литературную среду. И.М. Троцкий публикует заметки в южнорусских газетах7, а в 1903-1904 гг. появляется в Петербурге, где посещает литературные «воскресенья» Федора Сологуба на 7-й линии Васильевского острова.

Из отрывочных замечаний И.М. Троцкого следует, что ему в те годы помогала освоиться в литературной среде будущая жена Сологуба — писательница, переводчик и деятель женского движения Анастасия Чеботаревская, работавшая с 1905 г. в редакции петербургского «Журнала для всех». Символистская атмосфера сологубовских посиделок не повлияла на вкусы Ильи Троцкого, чьи предпочтения никогда не выходили за рамки классической традиции — Пушкин, Толстой, Чехов, Горький, Куприн, Бунин, Алданов.

«Два Троцких»

Определенную роль в возникновении «затененности», окутывающей в исторической ретроспективе жизнь и деятельность И.М. Троцкого, несомненно, играет сама его фамилия.

Среди ошибок, связанных с отождествлением имени «Троцкий» с теми или иными историческими фактами, имеются и злонамеренные подтасовки. Например, апологеты теории «иудео-масонского заговора» записывают в масоны Л.Д. Троцкого — заклятого врага масонства, на том лишь основании, что в списках членов парижской ложи «Свободная Россия» значится И.М. Троцкий8. Последний, действительно, был инкорпорирован в эту ложу в 1937 г. и принимал участие в масонском движении вплоть до своей кончины. Об И.М. Троцком-масоне будет рассказано ниже, в разделе Гл. 5 «Илья Троцкий и русские масоны», но курьезных случаев, когда Илью Марковича отождествляли со Львом Давидовичем и наоборот, можно найти предостаточно. Ведь они не только были ровесники и земляки, но с 1905 по 1917 гг. оба обретались в Западной Европе — в Австрии (Вена), Германии (Берлин) и Скандинавии (Копенгаген, Стокгольм). В кайзеровском Берлине оба Троцких представляли в качестве иностранных корреспондентов влиятельные российские газеты: Илья Маркович — «Русское слово», а Лев Давидович — «Киевскую мысль»9. Несомненно, уже по этой причине их постоянно путали друг с другом.

Вот что, например, писал на сей счет главный редактор немецкоязычной венгерской газеты «Пестер Ллойд»10 Джозеф Фешци (сообщая о публикации в своем издании статьи Ильи Троцкого «Трагедия одной фамилии»):

Будапешт, 21.11.1927

Глубокоуважаемый коллега!

Само собой разумеется, что из-за Вашей фамилии Вас часто путают с другим Троцким, и для Вас — эмигранта, преследуемого советским режимом и вынужденного жить на чужбине, это является фатальным обстоятельством. Из двух интересных статей, что вы мне прислали, я хочу опубликовать одну, под названием «Трагедия одной фамилии». Гонорар за нее будет перечислен на ваш берлинский адрес.

Лев Давидович Троцкий, урожденный Бронштейн, имел много партийных кличек и псевдонимов. Троцким он вошел в историю по воле случая. Убегая в 1902 г. из сибирской ссылки, он вписал в фальшивый паспорт фамилию надзирателя одесской тюрьмы, в которой ему пришлось сидеть в 1898 г. Новая фамилия постепенно пристала к нему навсегда.

Г.А. Зив, соратник Л.Д. Бронштейна по революционной борьбе, вспоминал:

Как только я впервые увидел этот псевдоним, в моей памяти невольно всплыла импозантная фигура Троцкого, старшего надзирателя одесской тюрьмы, величественно опирающегося на свою длинную саблю и из своего центра держащего в руках всю тысячную толпу непривыкших к покорности и повиновению обитателей тюрьмы, всех младших надзирателей и даже самого начальника тюрьмы.

Сильная и властная фигура Троцкого несомненно произвела глубокое впечатление и на Бронштейна.

И чем более я знакомился с деятельностью Бронштейна впоследствии, тем больше росла во мне уверенность, что Бронштейн свою новую фамилию позаимствовал у царька одесской тюрьмы11.

Хотя «Троцкий» для Ильи Марковича — родовое имя, а для Льва Давидовича — псевдоним, типологически они во многом схожи личностями: оба одногодки, родом с Украины, в раннем детстве посещали хедер, затем реальное училище. С юности обоих привлекала журналистика. Лев Давидович с самого начала своей литературно-публицистической деятельности заявил себя незаурядным политическим и литературным критиком: кусачим, проницательным, обладающим четко формулируемой «установкой», ярким и напористым стилем.

Лев Троцкий — публицист «идейный», точнее — ангажированный, а поэтому в своих статьях — будь то политический памфлет или литературная критика, — всегда манифестирует, как ледоход, пробивая в закостенелом, по его убеждению, духовном пространстве свежие идеи. Но, так или иначе, все они сводятся к вычленению подспудных «причин», благодаря которым появляется на свет разбираемое им произведение. И всегда эти причины имеют социальную природу. Из любой литературы Л.Д. Троцкий «по капле выдавливает» буржуя12. В созданной его усилиями «Трисэсэ-рии»13 подобный подход лег в основу пресловутого метода социалистического реализма.

Тогда как Илья Маркович Троцкий — вполне заурядный очеркист, без особых аналитических, метафизических или идейных амбиций. По классификации другого Троцкого, он типичный

мелкобуржуазный интеллигент, <который — М.У.> — увы! — в качестве «инструмента», пользуется беглыми наблюдениями и поверхностными обобщениями — до тех пор, пока большие события не ударят его крепко по темени14.

Илья Троцкий — кочующий по миру журналист, собиратель фактов для корреспонденций типа «обо всем понемножку», «милый друг» различного рода знаменитостей, сочинитель трогательных воспоминаний с ностальгической жилкой — в исторической перспективе фигура не политическая, а культурологическая. Он боготворил литературу — эту «священную корову» русской духовности

и как всякому русскому интеллигенту, ему было свойственно просветительство — желание научить народ азбуке, преподать ему некие элементарные навыки, <в том числе — М.У.> гигиенического свойства15,

— избегая при этом крайностей, свойственных его идеологически ангажированному однофамильцу.

В качестве примера, характеризующего литературную публицистику «двух Троцких», можно сопоставить их статьи о популярном в конце XIX — начале XX в. немецком писателе Германе Зудермане16.

В 1902 г. Лев Троцкий опубликовал в газете «Восточное обозрение» статью «Да здравствует жизнь!» о драме Зудермана «Es lebe das Leben!»17. Это была первая в России серьезная критическая работа о творчестве популярного в конце XIX — начале XX в. немецкого писателя. Автор начинает статью с формулировки своего видения литературного жанра трагедии как отражения «социальных законов».

...в классической трагедии главным действующим лицом — хотя и без лица — был Рок. Он сокрушал, расстраивал, губил, карал, он потрясал сердца, он рождал в зрителях трепет ужаса («беременные женщины выкидывали, дети умирали в содроганиях», говорит наивное предание), — в этом собственно и крылось торжественное величие трагедии. Теперь рока нет. Его роль выполняется (pardon!) мелкой сволочью социальных законов — спроса и предложения, конкуренции, кризисов и пр. и пр., — армия более дисциплинированная, но не менее безжалостная. Темная стихийная сила Судьбы, неожиданными и неотразимыми волнами смывающая, как прибрежный песок, человеческие надежды, ожидания и идеалы, разменялась — обидно сказать! — на цифры, на статистику.

Я полагаю, однако, что дело все-таки не в этом. Где бы ни лежали причины «вырождения» трагедии, во всяком случае несомненно, что превращение Рока в социальный закон не лишило страстей их напряженности, страданий — их пафоса... Законы общественной жизни и партийные принципы, в которые их облекает сознание, это тоже сила, не уступающая в своем величии древнему фатуму.

Общественные принципы в своей безжалостной принудительности способны, не менее Судьбы Эсхила, растереть в прах индивидуальную душу, если она вступит с ними в конфликт. <...>

Речь у нас идет о пятиактной пьесе Зудермана <...> «Да здравствует жизнь!».

Это произведение носит название драмы, но в нем, — если отрешиться от схоластических критериев — можно найти все основные элементы трагедии. Другой вопрос — до какой высоты сумел их поднять Зудерман...

Далее идет краткое изложение сюжета пьесы, который строится на конфликте между отвлеченными моральными принципами аристократа-охранителя, радеющего за святость института брака, и реальной ситуацией, где он оказывается возлюбленным жены собственного друга и единомышленника.

Здесь, на сцене, — мир личных отношений. Тот же барон любит в течение пятнадцати лет жену своего друга Беату, которая и является его истинной подругой жизни, вдохновительницей его лучших идей, «сущностью, окраской и апогеем его бытия», наконец, воспитательницей его сына. Интимные отношения развиваются в борьбе с основами общественно-нравственного миросозерцания, которая углубляет их и под конец сообщает им невыразимый трагизм. Принципы проходят железною стопою по человеческим костям.

В общем и целом — вполне толстовская проблематика из «Анны Карениной» и «Крейцеровой сонаты», где герои являются мучениками своих собственных принципов. Однако Лев Троцкий находит истинных виновников личной трагедии главного героя — барона Рихарда Фелькерлинга в лице ряда второстепенных персонажей и далее делает далеко идущие выводы в духе ницшеанской концепции гибели принципов аристократического благородства под натиском «ресентимента». В качестве носителей столь низменной духовности в пьесе, по мнению Л. Троцкого, выступают представители «рыцарско-германско-европейско-капиталистического миросозерцания». <Они — М.У.>, а не идеалисты реакции Фелькерлинги, составляют материальную силу партии угнетения. Все живое гибнет в ее атмосфере.

Да и не может быть иначе в той немецкой среде, где реальные основы всех понятий и суждений давно размыты. Где весь идеализм, одухотворявший некогда жизнь, выдохся без остатка и заменился несколькими окостеневшими формулами «господской морали», патетически провозглашаемыми в парадных случаях, но нарушаемыми на каждом шагу практического обихода. Где собственная сословная «честь», утратившая старый романтический ореол, представляется лишь прозаическим «исполнительным листом», выданным из государственной германской канцелярии на право взыскания с плебейских масс.

Сын этой среды, который смотрит на ее моральные постулаты не как на неизбежный «этикет», а как на руководящие и вдохновляющие идеи, который чуток и честен с собою настолько, чтобы давать себе отчет во всех нравственных конфликтах, создаваемых его общественным положением, который в то же время настолько пропитан предрассудками своего «общества», что отречься от них для него значило бы отказаться от разумного существования, — такой человек воплощает в своем лице трагические черты отжившего сословия.

Как герой античной трагедии, он обречен року... року своей касты. Таков барон Рихард Фелькерлинг.

Судьба его безмерно скорбна. Но в наше отношение к нему примешивается струя холода. Понятно почему: для нас это человек другой планеты. Хочется сказать: пусть мертвые хоронят своих мертвецов.

Нам же пристало жить, жить и работать для жизни.

Es lebe das Leben!

Десятилетие спустя И.М. Троцкий публикует в газете «Русское слово» свое интервью с Зудерманом, а в 1928 г., в газете «Сегодня», очень интересную с историографической точки зрения статью-некролог «Зудерман и Толстой»18.

Умер Герман Зудерман. Ушел из жизни кумир провинциальных див, театральных предпринимателей, мечтательных дев и идейно настроенных юношей. <...> Нужно правду сказать, Зудерман как художник и драматург уже лет двадцать мертв для германской литературы. О Зудермане в последние годы не говорили. <Им> зачитывалась <только — М.У.> провинция.

Зудермана, как драматурга, вознесли на вершину славы женщины: Элеонора Дузе, Эльза Леман, Вера Комиссаржевская и Елена Полевицкая.

<...> В девяностых годах прошлого столетия <ХІХ в. — М.У.> Зудермана ставили в ряд с Ибсеном и Гауптманом. С годами, однако, в свете Ибсена звезда драматического натурализма Зудермана тускло померкла. Развенчал его известный германский критик Альфред Керр. Под бичующим хлыстом керровского сарказма от художественной ценности творчества Зудермана мало <что> осталось. Он ушел из жизни оцененный, но крепко обиженный. И если его драматическое творчество еще некоторое время в провинции будет жить, то беллетристика обречена на невзыскательный литературный вкус пасторских дочек, отставных чиновников и сентиментальных вдов.

После столь неутешительной оценки литературного гения ушедшего из жизни писателя И.М. Троцкий приступает к рассказу о своей встрече с ним в 1910 г., когда по заданию газеты «Русское слово», готовившей «специальный номер, посвященный Толстому», он «снесся письменно с Германом Зудерманом», чтобы заказать ему статью для этого выпуска.

Однажды раздался у меня телефонный звонок: Зудерман.

— Я в городе и хочу с вами встретиться. — К вашим услугам. — Встретимся на Ангальтском вокзале, а оттуда поедем ко мне в Треббин19. По пути поговорим о вашем предложении. — С удовольствием. — А вы меня узнаете? Бороду мою знаете?

Кто в Германии не знал «пятиактной» бороды Германа Зудермана.

В условленный час встретились. Первое впечатление от внешности писателя — здоровенный мужик с бородой лопатой. Горланит во все горло и жмет руку до треска в суставах. До Треббина, где лежит поместье Зудермана с изумительной виллой-дворцом, поехали третьим классом. <...> Зудерман объяснил — М.У.>:

Не люблю летом ездить в мягком вагоне. В сиденьях много пыли и в вагоне духота. В третьем классе легче дышится...

Заговорили о предложении «Русского слова». Я назвал Зудерману имена писателей, давших согласие написать о Толстом.

<...>

— Кнут Гамсун, к сожалению, отказался. — Почему? — Не любит он Толстого. Написал мне короткое письмо с таким непристойным отзывом о нашем великом писателе, что не решаюсь его опубликовать. Выйдет скандал и не в пользу Гамсуна.

Зудерман задумался и умолк. Молчал долго. Уже подъезжая к Треббину, коротко обронил:

— Нехорошо! Очень нехорошо!

В Треббине меня приняли с чисто русским радушием. Зудерман интересовался отношением к его произведениям русского читательского мира, расспрашивал о русских постановках его драм и пытливо вникал в мои рассказы о творчестве Горького, Бунина и Мережковского. Имя Толстого тщательно обходилось.

И только поздним вечером, когда мы с писателем гуляли в саду, Зудерман вернулся к моему предложению».

Далее И.М. Троцкий рассказывает, что Зудерман отклонил предложение «Русского слова» написать статью о Льве Толстом, мотивируя свой отказ этическими соображениями:

Изощряться в склонении прилагательного «великий» — мне не дано. Все, что я мог написать о Толстом, мною вам сказано. <...> Если русскому читателю ценно мое мнение о Толстом, он помирится и на моем коротеньком, но искреннем интервью...

Так Герман Зудерманом о Толстом и не написал. Я его понял и не настаивал.

Мы еще вернемся к подробностям встречи И.М. Троцкого с Зудерманом. А вышеприведенные тексты наглядно демонстрируют стилистические и концептуальные различия в публицистике «двух Троцких», относящейся к жанру «литературные страницы». Здесь налицо два разных подхода к литературе. Илья Маркович живет литературным процессом, в мире литературы и для литераторов, не выпячивая при этом свое собственное «Я». Он, говоря словами Сент-Бева: «лишь рисовальщик, создающий портреты великих людей».

Лев Давидович, напротив, стремится руководить литературным процессом, заставить его развиваться в нужном, единственно верном, в его понимании, направлении. Он не только не умаляет из почтения перед великими представителями писательского сообщества свое «Я», а наоборот выпячивает его по максимуму, нависая, как колосс, над головами собратьев по перу.

Из публикаций И.М. Троцкого можно почерпнуть много любопытных сведений о привычках, манерах, укладе жизни и отдельных чудачествах, присущих тем или иным знаменитым фигурам литературного мира. Он пишет о живых людях и для людей, тогда как другой Троцкий моделирует концептуальные схемы творчества знаменитых писателей, беспощадно критикует их и научает, что делать.

Эти «два Троцких» — украинские евреи, ровесники, социалисты и литераторы, были настолько чужды друг другу как с психологической, так и с мировоззренческой точек зрения, что, даже пребывая в одном и том же пространстве, явно избегали личных контактов. Так, например, Л.Д. Троцкий, осужденный после революции 1905 г. на вечное поселение в Сибирь и бежавший по дороге в ссылку, уехал из России и в 1907 г. обосновался в Вене. В это же время в столице Австро-Венгерской монархии проживал и И.М. Троцкий.

Однако не имеется никаких указаний, что их пути в Вене хоть как-то пересекались. То же самое можно сказать о Скандинавии и Берлине. И.М. Троцкий, охотно вспоминавший в печати о своих встречах с известными революционерами социал-демократами, близкими к Л.Д. Троцкому (Ганецкий20, Коллонтай21, Парвус, Радек22 и др.), никогда не упоминает своего однофамильца в числе знакомых.

Для понимания причин такого рода «антагонистической» несовместимости важно не упускать из вида один исключительно важный момент. Если Лев Давидович — революционер-марксист, ниспровергатель основ и устоев, всегда позиционировал себя как не еврей23, то Илья Маркович — умеренный социалист, убежденный демократ и либерал, напротив, был именно русский еврей, человек не религиозный, но остро ощущавший свою кровную связь с еврейством и активно боровшийся за выживание своего народа в годину тяжелейших испытаний, выпавших на его долю. Фигур подобного типа — «пассионариев XX столетия» — было немало: П.Б. Аксельрод, Г.Я. Аронсон, Л.М. Брамсон, А.А. Гольденвейзер, Г.А. Ландау24, Я.Г. Фрумкин, и с многими из них И.М. Троцкий был знаком, сотрудничал и дружил. Эти люди всегда четко дистанцировались от Л.Д. Троцкого и большевиков, никогда не питая иллюзий относительно их устремлений и деяний.

Несомненно и другое. Лев Троцкий — пламенный трибун, яркий мыслитель, выдающийся политический деятель, а как личность — эгоцентричный, властный и заносчивый человек, относится к числу наиболее выдающихся фигур первой половины XX столетия.

В сравнении с этим «гигантом мысли» И.М. Троцкий попросту теряется на историко-культурологическом горизонте. Он даже не политический деятель, а типичный «общественник», хотя, что называется, и не лыком шит. Илье Троцкому, русскому интеллигенту из литературной среды «Серебряного века», присущи и цельность мировидения, и твердость убеждений, и пусть не «брильянтовый», однако собственный, узнаваемый и располагающий к себе литературный стиль. Как тип исторической личности И.М. Троцкий — не источник новых идей, а, образно говоря, «зеркало эпохи», в котором отразилась история русской революции, массовой политической эмиграции и русского Зарубежья.

После сравнительного описания личностей «двух Троцких» скажем о самом происхождении их фамилии. Считается, что фамилия Троцкий (польск. Trocid) образована от одноименного прилагательного, обозначающего принадлежность к городу Троки (ныне Тракай в Литве) — древней столице Великого княжества Литовского. Первые корни фамилии на территории России можно обнаружить в ведомости переписи Древней Руси в период Ивана Грозного. У Великого князя имелся особый список знатных и благозвучных фамилий, которые давались приближенным только в случае особых заслуг или поощрения. В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона сказано следующее:

Троцкие — дворянский род, происходящий от лубенского полкового судьи Максима Т., пожалованного местностями в 1710 г. Его сын Петр был наказным полковником лубенским и временно заменял генерального есаула (1742). <...> Род Т. внесен в род. кн. Полтавской (Гербовник, VIII, 133), Воронежской, Полтавской и Черниговской губ.25

Самый прославленный из этой дворянской семьи, генерал-адъютант Виталий Николаевич Троцкий участвовал в покорении Средней Азии. В 1875 г., после завоевания этого края, он был военным губернатором Сырдарьинской области. А в конце жизни Виталий Николаевич Троцкий — генерал-губернатор западных губерний Российской империи: Виленской, Ковенской и Гродненской. Его сын Сергей Витальевич Троцкий26 — один из бакинских друзей поэта и философа Вячеслава Иванова27, который посвятил ему стихотворение «Соловьиные чары»28.

Среди русских масонов отмечен другой военачальник XIX в. — генерал-лейтенант Аникий Осипович Троцкий29. Что касается евреев, живших в окрестностях Трок, то они получили эту фамилию, когда польско-литовские земли вошли в состав Российской империи. Так некоторые евреи стали «Троцкими», т.е. однофамильцами российских дворян. Никто из «еврейских Троцких» в Российской империи никакими значительными деяниями себя не проявил, знаменитой эта фамилия стала только в эпоху Первой русской революции, благодаря кипучей деятельности Л.Д. Троцкого. В советское же время из урожденных Троцких прославился архитектор Ной Абрамович Троцкий, работавший в Ленинграде до Великой Отечественной войны. По легенде, архитектору настойчиво предлагали изменить одну букву в своей фамилии, став Троицким или Тронским; но он наотрез отказывался, отвечая: «Пусть Лев Троцкий меняет, потому что для него это псевдоним, а для меня — фамилия». Умер он в своей постели через три месяца после того, как в Мексике по приказу Сталина был убит его однофамилец, заступивший ему путь на вершину «всесоюзной славы».

Американский художник и мемуарист Сергей Львович Голлербах, представитель «второй волны» эмиграции, в разговоре с автором30 вспоминал, как в начале 1950-х присутствовал на собрании, организованном редакцией журнала «Социалистический вестник» в Нью-Йорке, где в числе известных социал-демократов — Аронсона, Вишняка, Никольского, — выступал и И.М. Троцкий.

Они тогда мне, человеку неполных тридцати лет, казались глубокими стариками, им всем было за семьдесят. Троцкий выглядел человеком уверенным и весьма представительным. Он начал свое выступления со слов:

— Меня зовут Илья Троцкий и Льву Троцкому я не сват и не брат, хотя бы уже и потому, что «Троцкий» — моя родная фамилия, а его фамилия — Бронштейн.

Присутствующие смеялись и аплодировали.

В базе данных «Жертвы политического террора в СССР», составленной обществом «Мемориал», упомянут 51 носитель фамилии Троцкий/Троцкая, из них евреями были только семеро, остальные — русские, украинцы, поляки и белорусы. Среди Троцких встречаются представители практически всех слоев населения: священники, крестьяне, рабочие, служащие, ремесленники, а также два известных советских ученых: Исаак Моисеевич Троцкий — литературовед, историк, писатель31, ученый секретарь Историко-археографического института АН СССР32, и Николай Николаевич Троцкий — профессор-энтомолог.

Итак, желая пошутить, а то и дистанцироваться от своего природного «еврейства», русский революционер Лев Давидович Бронштейн, став Троцким, обеспечил этой фамилии всемирную славу, но вместе с тем принес ее исконным носителям неприятности. Вслед за опалой и объявлением Л.Д. Троцкого «злейшим врагом советской власти», его однофамильцы в СССР, чтобы не нажить беды, в подавляющем большинстве меняли родовую фамилию.

Впрочем, фамилию Троцкий меняли не только в принудительном порядке. Например, младшие сыновья Ильи Марковича — Дан Марк и Евгений, живя в Америке, посчитали для себя более удобным носить фамилию Тревор (Trevor). В свою очередь младший сын Льва Троцкого — Сергей, оставшийся в СССР после высылки отца, предпочел носить фамилию матери — Седов. Но это не помогло — он погиб в ГУЛАГе.

Из тех Троцких, которым удалось вовремя покинуть родину, в указателе имен биографического словаря «Российское зарубежье во Франции», помимо И.М. Троцкого, Л.Д. Троцкого и членов его семьи, представлены: Елена Владимировна Троцкая — церковный деятель, в эмиграции жившая в Аньере (под Парижем); Зинаида Самеевна Троцкая-Зильберквейт — поэтесса; Мария Владимировна Троцкая — фрейлина Двора последней императрицы и Владимир Николаевич Троцкий-Сенютович — промышленник, церковный деятель, благотворитель.

Наверное, в русском Зарубежье обретались и другие Троцкие. Однако никто из них не стал сколь-нибудь значимой фигурой в этом культурно-историческом пространстве.

С.И. Гусев-Оренбургский и А.И. Куприн

В одном из своих очерков 1920-х И.М. Троцкий, с ностальгической восторженностью описывая атмосферу, царившую в русском столичном обществе того времени (1905-1907 гг.), называет имена своих первых наставников на литературном поприще.

Еще совсем юнцом <И.М. Троцкому в 1906 г. было 27 лет. —М.У.> делал я тогда первые робкие шаги на литературном поприще. Максимилиан Волошин33, Гусев-Оренбургский, покойный Григорий Петров и ныне здравствующий собрат по перу Петр Пильский были моими крестными отцами. Новичок в журналистике и чужак в столице, я крепко держался своих «крестных», жадно ловя каждое новое слово и ища литературных знакомств34.

Максимилиан Волошин — один из крупнейших и популярнейших сегодня русских поэтов «Серебряного века». Об о. Григории Петрове, знаменитом в начале XX в. христианском публицисте, мы скажем ниже. А вот имя Сергея Ивановича Гусева-Оренбургского — писателя из горьковского круга издательства «Знание», давно и прочно забыто на родине; биографические сведения о втором, эмигрантском периоде (1921-1963) его долгой жизни практически отсутствуют.

Гусев-Оренбургский был писателем небольшого таланта, но честный и искренний. Прежде, чем стать писателем, он служил священником, скромным, провинциальным священником где-то возле Оренбурга. Поэтому к своей фамилии Гусев он добавил еще Оренбургский. Был он человеком тихим и сердечным, с побитым оспой лицом, гладко зачесанными волосами и одетый весьма просто и непритязательно35.

Писал Гусев-Оренбургский главным образом о русской глубинке. Его герои — бесправные крестьяне, жизнь которых протекает в безысходной, удручающей бедности. Важная тема — переселенчество: писатель повествует о тщетных попытках бедняков обустроиться в Сибири. Под влиянием Горького пафос социального обличения вскоре обретает у Гусева-Оренбургского апокалиптические тона. Писатель решительно не приемлет прошлое и настоящее в целом, «страну отцов», где безраздельно царят стяжатели и мракобесы: «Земля уже наполнилась слезами и кровью... наступила эпоха повального бегства детей из страны отцов». Он чает идеального будущего, когда «вулканы гнева зальют мир огнем всеочищающего пожара»36.

Когда же этот чаемый пожар и вправду разразился, писателю пришлось эмигрировать. Он попал сначала в Харбин, а затем 40 лет (1923-1963 гг.) жил в Нью-Йорке, где зарабатывал на жизнь исключительно литературным трудом. Нередко печатал свои рассказы дважды, а то и трижды, порой под разными заглавиями. Был осторожно уклончив в общении с литераторами.

Характерно, что ни в мемуарных очерках И.М. Троцкого, ни в его переписке за исключением вышеприведенной фразы упоминания о Гусеве-Оренбургском никогда больше не встречаются, хотя с 1950-х они оба жили в Нью-Йорке, сотрудничали в русскоязычной прессе и, казалось бы, должны были пересекаться.

Не менее интересно и другое — И.М. Троцкому принадлежит статья «Еврейские погромы на Украине и в Белоруссии 1918-1920 гг.»37, однако еще за 45 лет до ее написания его бывший «крестный» буквально по горячим следам опубликовал свое исследование на эту тему — «Багровую книгу»38.

Послесловие к нему, поражающее своей убийственной и беспощадной прямотой, написал Максим Горький:

Книгу эту следовало бы озаглавить так: «Деяния обезумевших скотов». Составляя кровавую книгу грязных подвигов христолюбивого русского народа, В.И. Гусев-Оренбургский, бывший священник, человек совестливый, чувствовал себя, должно быть, очень подавленным той позорной правдой, которую ему пришлось видеть, слышать и рассказать. Он употребил немало усилий для того, чтобы собрать и отметить все, самые ничтожные проблески примитивной «жалости», видимо надеясь, что эта «жалость» — свойственная даже и животным, но оскорбительная для разумных людей, — эта жалость ляжет яркими пятнами трогательной человечности на однообразно-мрачную картину бессмысленного, бредового зверства».

Вспоминая о том, как он делал «первые робкие шаги на литературном поприще»39 И.М. Троцкий описывает и свою первую встречу с А.И. Куприным:

Время горячее и вдохновенное. Россия клокотала политическими страстями. Столица жила как в горячке. Литература и журналистика расцветали пышным цветом. Чуть ли не каждый день нарождались новые журналы и газеты. Откуда-то из провинциальной глуши нагрянула в Петербург целая ватага молодых талантов и дарований. Страницы новых изданий пестрели незнакомыми именами. Раскрепощенное от цензурных оков слово играло яркой мыслью и пенилось революционным задором. Литературный Петербург бредил наяву. Не знал грани дня и ночи. <...>

Звезда А.И. Куприна стояла тогда в зените славы. Мне страстно хотелось с ним познакомиться.

— Куприн у меня сегодня будет. Приходите. Познакомитесь... — сказал небрежно Пильский, поправив неизменно сползавшее пенсне.

И вот я у Пильского. В его «берлоге», как тогда в литературном мире окрестили беспорядочно заваленную книгами, журналами и газетами квартиру неистового критика. С трепетом и волнением жду знаменитого автора «Поединка».

Я мыслил себе Куприна стройным красавцем и бравым офицером. Такое представление создал себе о нем, читая его изумительные произведения.

Каково же было мое разочарование, когда в комнату шумно ввалился всклокоченный увалень в сильно потертом костюме и в брюках с «бахромою».

От наблюдательного писателя трудно было скрыть изумление.

— Что, батенька, разочарованы. Вы себе меня иным рисовали? Не смущайтесь, юноша! Не вы первый и не вы последний!.. Послушайте, какой курьез со мной в Самаре произошел.

Попал я в этот богоспасаемый город случайно... Дело было зимою. Поезд наш застрял в снегу. Решил переночевать в городе. Куда пойти? Отправился в дворянский клуб. Хотя знакомых никого, костюмчик неважный, все же впустили. С холода да от одиночества немного лишнее выпил. Подходит ко мне старшина и справляется о моей персоне. Замечаю, что у старшины физиономия расплывается в улыбку и он с ехидцою говорит: «Вы что же, быть может, писатель Куприн?» Киваю утвердительно головою. Он, дескать, самый и есть. Поверите, чуть не отколотили! Даже хмель прошел. С трудом спасся...

Вот, батенька, в какие переделки попадаю из-за своей внешности.

В эмиграции И.М. Троцкий без сомнения не раз встречался с Куприным, но никаких воспоминаний больше не оставил.

Петр Пильский

Петр Моисеевич Пильский — один из самых плодовитых и ярких русских публицистов первой половины XX в. — родился в 1876 г. в офицерской семье в Орле. Его мать принадлежала к старинному французскому роду Девиер — этой фамилией журналист, использовавший огромное количество псевдонимов40, часто подписывал свои литературно-критические статьи и заметки. По желанию отца Петр с младых ногтей начал делать военную карьеру: учился в Московском кадетском корпусе, в престижном Московском Александровском военном училище. В училище Петр Пильский близко сошелся с Александром Куприным. Дружба этих впоследствии известных литераторов со временем переросла в литературное сотрудничество. Впервые Пильский осознал себя литератором после того, как стал посещать литературный кружок Валерия Брюсова.

Сам Пильский, однако, тяготел к реалистической традиции, придерживаясь «классической» линии Пушкин — Лев Толстой — Чехов. В 1894 г. он посетил Ясную Поляну, где имел личную беседу со Львом Толстым. И хотя на Толстого сам он особого впечатления не произвел, Пильский запомнил их встречу на всю жизнь, восприняв доброжелательное отношение писателя к своей персоне как благословение на серьезные занятия литературой. Решив посвятить себя литературе, Пильский выходит в отставку и в 1898 г. появляется в Петербурге, где обзаводится солидными литературными знакомствами: Владимир Короленко, Максим Горький, Леонид Андреев...

Пильского знали и как хорошего лектора, сочетавшего талант едкого фельетониста и жадного на впечатления репортера41.

Хотя Пильский чурался всякого рода «измов», он, как отмечалось выше, поддержал в начале пути идейного вождя акмеизма Николая Гумилева, дружил с футуристом Василием Каменским и даже выступал на эпатажном вечере футуристов в Одессе в начале 1914 г.42

По многочисленным воспоминаниям современников, в быту Пильский был склонен к загулам, жил беззаботно и безрассудно:

Пильский был темпераментный и бойкий писатель, отлично владевший пером, но бреттер, самохвал, забияка, кабацкий драчун43.

В 1914 г. Пильский был мобилизован и отправлен на фронт, где пробыл два года. На войне командовал разными подразделениями — ротой, батальоном. Демобилизованный по ранению в 1916 г., он продолжал активную литературную деятельность вплоть до 1918-го:

<...> 1918 г. стал годом бегства Пильского из Советской России. Столкнувшись с любопытным фактом — в мае 1918 г. петербургские матросы «волей революционного народа освободили из психиатрической больницы Николая Чудотворца сумасшедших...» — Пильский начал собирать материалы по этому вопросу у врачей-психиатров. Эти изыскания привели его к политическому, антибольшевистскому выводу — о душевной болезни большевистских комиссаров. В статье «Смирительная рубаха», опубликованной в петербургской вечерней газете «Эхо» летом 1918 г., Пильский употребил термин «душевно больные» не только в метафорическом, но и в буквальном смысле. Позже, уже в эмиграции, он писал: «Я наверно и точно знал, что Раскольников, занимавший тогда виднейшее положение комиссара Балтийского флота, — многолетний пациент психиатров, что он сидел в сумасшедшем доме, что продолжает лечиться <...>. Знал, что пользовался услугами невропатологов и сам Ленин...». Естественным следствием статьи стал арест автора.

Пильский был отправлен в военную тюрьму, но давать показания до суда отказался. Прошли месяцы, до суда дело так и не дошло (разбирательство было невыгодно и неудобно самим большевикам, в то время еще пытавшимся соблюдать видимость правовых норм). Чтобы ослабить значение статьи, большевики объявили сумасшедшим самого Пильского. Воспользовавшись временно предоставленной свободой, Пильский бежал из Петербурга44.

Несколько лет он метался по охваченной гражданской войной России, неоднократно арестовывался — то махновцами, то большевиками, в октябре 1921 г. оказывается в Прибалтике — в Риге, где сразу входит в круг сотрудников газеты «Сегодня», год спустя перебирается в Эстонию, где проработает пять лет (опубликовав за это время около тысячи статей в местной и в зарубежной печати, на русском и на эстонском), а в 1927 г. возвращается в Ригу, где проживет до конца своей жизни, заведуя литературным отделом «Сегодня», ставшей к тому времени одной из самых читаемых газет русской эмиграции.

В эти годы искрометные и одновременно изящные публикации Пильского на темы литературы, искусства и театра имеют большой успех. В эмиграции Пильского ценили также как одного из лучших литературных критиков, который собирал по крохам и оценивал данные о литературной жизни всего русского зарубежья. При этом «многие известные писатели считали Пильского благожелательным критиком, свойство, которое в литературных кругах, — по мнению Алданова, — встречается далеко не часто». Пильский всячески способствовал продвижению русской эмигрантской литературы на прибалтийскую литературную сцену. Благодаря ему в Риге было осуществлено единственное прижизненное издание прозаических сочинений Юрия Фельзена, опубликована автобиографическая повесть Куприна «Купол святого Исаакия Далматского» и поздние прозаические произведения Бунина, с которым его связывали особенно теплые отношения.

В 1928 г. под псевдонимом «П. Хрущов» Пильский публикует роман «Тайна и кровь» в жанре революционного детектива-боевика, предисловие к которому написал Александр Куприн. Книга имела большой коммерческий успех и дважды переиздавалась (в Англии и Франции). В 1929 г., уже под его настоящим именем, в Риге выходят две книги мемуарных очерков «Роман с театром» и «Затуманившийся мир», тепло встреченные эмигрантской критикой.

7 июня 1940 г. в Латвию входят войска Красной армии. Эмигрантскую газету «Сегодня» закрывают, в квартире Пильского устраивают обыск и изымают рукописи из домашнего архива. Поскольку незадолго перед этими событиями Петр Пильский пережил инсульт и находился в парализованном состоянии, он избежал ареста и депортации. В декабре 1941 г. Пильский скончался в своей рижской квартире, из которой не выходил последние полтора года.

А.А. Суворин-младший

Эпоха «Серебряного века» ознаменовалась, в частности, невиданным доселе расцветом публицистики, появлением большого числа качественных газет и журналов, как регионального, так и всероссийского масштаба. Профессия журналиста, особенно центральных газет, становится очень востребованной и хорошо оплачиваемой. Времена газетчиков-«щелкоперов» канули в небытие. На их место пришли высокообразованные молодые журналисты, из которых многие по происхождению были евреями. Среди них отметим для примера только тех, о ком речь пойдет ниже — инженера Осипа Дымова (выпускник Петербургского лесотехнического института), социолога Соломона Полякова-Литовцева (выпускник Парижской высшей школы социологических исследований), адвоката Аминада Шполянского (Дон Аминадо), имевшего диплом юридического факультета Киевского университета, и самого Илью Марковича Троцкого, выпускника Екатеринославского высшего горного училища.

Первой крупной русской газетой, с которой И.М. Троцкий стал сотрудничать, была «Русь» — газета кадетского толка, основанная А.А. Сувориным. Последний был младшим сыном русского медиамагната, крупнейшего деятеля русской культуры второй половины XIX — начала XX вв., представителя консервативно-охранительского направления Алексея Сергеевича Суворина45. Вполне возможно, что попал И.М. Троцкий в «Русь» благодаря протекции Осипа Дымова, который после знакомства с ним в Вене стал рекомендовать его как журналиста своим российским знакомым. Например, в одном из своих зарубежных писем к В.Ф. Боцяновскому, заведовавшему в газете «Русь» с момента ее основания отделом литературно-критического фельетона, он интересовался:

Нужен ли «Руси» корреспондент из Вены? Я мог бы указать

на сотрудника венских газет (больших) Илью Марковича (sic!)

Троцкого, т Wien XX Wallersteinstr. 2146.