Посвящаю Марии Леонидовне Пахоменко

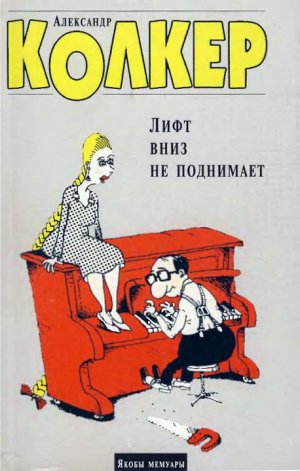

Лифт вниз не поднимает.

Эту подпись я прочитал в одесской гостинице “Лондонской” в 1969 году. Прошло много лет, о мне никак не избавиться от ощущения, что вся моя жизнь определяется этим парадоксом.

Подарок Утесова

Родился я 28 июля 1933 года в Ленинграде. Первая удача связана с незабываемым эпизодом. Во дворе я познакомился с Борисом Максимовичем Фирсовым. Ему было девять, мне пять. Я отдал ему большое, в железной оправе, с ручкой, увеличительное стекло, а он мне — красную звездочку. Я был счастлив и считал, что Боря просто лопух. Чтобы понять, кто из нас был тогда лопухом, понадобилось пятьдесят с лишним лет…

Еще до войны поступил в музыкальную школу, что на Каменноостровском проспекте, дом 5. В классе профессора Александра Давыдовича Печникова начал осваивать азы скрипичного искусства. Так хотела моя мама.

Скрипачом я был очень слабым. Прежде всего, я трусил. Выхожу на школьную сцену с маленькой скрипочкой — четвертушкой — и умираю со страха. Пальцы не слушаются. Полуобморок.

Спасла меня война. Уверяю вас, что тушить на крышах немецкие зажигалки вместе с “взросляками” было совсем нестрашно. Это вам не “Пчелка” Шуберта!

В январе 1942 года меня с сестрой увезли в далекую сибирскую деревню Лапино (Омская область, Ишимский район). Две тысячи блокадных детей, почти все дистрофики, доходяги. Эвакуированных, а по-местному “кувырканных”, привезли в деревенскую рубленую избу и накормили до отвала горячей перловой кашей. Для многих эта каша была последней…

Пока мы жадно засовывали в рот перловку, шустрые местные жители основательно обчистили нас, позарившись на детские вещички. Потом нам объяснили, что народ здесь озлобленный. Основное население — сосланные по линии “НЭКАВЭДЭ”…

Эвакуация. Это налеты на местные огороды. Это бередящие мальчишескую душу сцены, когда наши молоденькие столичные воспитательницы от безысходности добивались “любви” у местных мужиков. Это стремительный полет с горы на самодельных лыжах, прикрученных к заплатанным валенкам при помощи веревки и сучковатой палки. Это смерть моих сверстников от голода, холода и болезней. Это раннее, не по годам, повзросление. Это военные песни — искренние, мелодичные и печальные.

Услышав впервые “Землянку” и “Темную ночь”, я повторял их сотни раз, молча, про себя, чтобы никто не слышал. “До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…”. А дальше не могу. Реву.

В начале 1944-го вернулись в Ленинград. Отцу, пробывшему всю войну на казарменном положении в блокадном городе, разрешили привезти семью.

После войны занятия скрипкой пришлось совмещать с учебой в общеобразовательной школе. Здесь я подружился с Сергеем Беликовым. Наше совместное детище — школьный джаз-оркестр: скрипка и аккордеон — я, рояль — моя старшая сестра Ольга (“вольнонаемная”), тромбон — Борис Фирсов (играть на тромбоне он не умел и просто пел в него басовую партию), а также ударные — пионерский барабан и ряд бутылок.

Душа джаза — Сергей. Поет, сочиняет стихи, бьет чечетку, отлично рисует. Пять минут — и на картошке вырезана печать.

Билеты распространялись по школам. Бесплатно.

Наша путеводная звезда тех лет — кино. “Веселые ребята”, “Цирк”, “Серенада Солнечной долины”, “Джордж из Динки-джаза”…

Такого откровенного подхалимажа история еще не знала! Зато снисходительное отношение к нашей успеваемости и тайное покровительство нам было обеспечено. Василий Матвеевич, грузный немолодой человек, приходил на все наши концерты. Садился в первом ряду и ждал начала. Когда Беликов — он же солист, он же конферансье — ломающимся юношеским голосом выкрикивал: “…где директором Василий Матвеевич Шиков!”, директор вставал. В этот момент на его круглом лице уживались два чувства — застенчивость и самодовольство. Раздавались негромкие, нерешительные аплодисменты. Василий Матвеевич, галантно поклонившись, покидал зал…

Первые песни, первые концерты, первый успех, главным образом у девочек. Тогда мы отчетливо осознали: аплодисменты — это великая движущая сила!

И вот первая рисованная афиша:

В 1947 году в Ленинграде гастролировал джаз под управлением Утесова, и мы с Сергеем осмелились явиться к нему в гостиницу “Астория”. Представляете, как нас занесло! Два сопляка прорываются в “люкс” к выдающемуся мастеру.

Было десять часов утра. Мой скрипичный футляр оказал магическое действие на старого швейцара. Про Беликова я небрежно, через плечо, кинул: “Это со мной!”. Робко стучим в номер. Дверь открыла его дочь — Эдит. И свершилось чудо! Перед нами наше божество, наш кумир — великий Утесов!

Мы наперебой пели ему наши мальчишеские песенки, свято веря, что обогатим ими репертуар мастера эстрады.

В номер вошел официант и принес Леониду Осиповичу и Эдит первый завтрак — горячий шоколад и зеленый горошек в вафельных чашечках. Я даже предположить не мог, что аромат горячего шоколада может так мешать показу песен и вызывать столь обильное слюноотделение.

Кончилось тем, что Утесов нас похвалил, песен не взял, но подарил 1500 рублей. На аккордеон.

В садике перед “Асторией” мы с Сергеем прыгали от радости, без конца обнимались, поверив, что будущее безоблачно и прекрасно. Аккордеон “Хонер” с тремя регистрами у нас в кармане! Вот оно, счастье! Вот великий покровитель талантов, бескорыстный и мудрый наставник!

На следующий день объявили денежную реформу…

Как хотелось верить, что Леонид Осипович накануне о ней ничего не знал.

Значительно позже, будучи уже довольно известным композитором, я встречался с Утесовым у него дома, в Москве.

Звоню в дверь. Примерно минуту слышатся металлическое лязганье, какое-то клацанье и перестук. Это хозяин открывает входную систему запоров — десятка полтора замков, щеколд и цепочек. В прихожей под потолком висит огромная связка надувных разноцветных шаров. Для многочисленных малолетних родственников и знакомых.

Мы прошли в кабинет, где меня поразили две вещи — коллекция северных статуэток из моржовой кости и большой, во весь рост, портрет, на котором был изображен молодой Утесов, отражающийся в зеркале.

Леонид Осипович, сильно постаревший, долго читал свои стихи. Было видно, что он относится к ним трепетно. На одно из стихотворений — “Мальчик Ван Ли” — он предложил написать музыку. Наверное, это объяснялось тем, что Утесов уже знал мои наиболее популярные песни. Я как-то прочел в “Правде” его восторженный отзыв о моей “Зависти”.

Песня “Мальчик Ван Ли” у меня не получилась. Стихи были откровенно слабыми. Тема дружбы великих народов тогда волновала меня мало. Впрочем, как и сейчас.

О двух мальчишках, прорвавшихся в гостиницу “Астория”, я Утесову напоминать не стал.

У Сергея Беликова отец погиб на фронте. С матерью и младшим братом он никогда бы не вернулся в Ленинград, но его поэтический дар выручил тогда всю семью. Мальчик Сережа написал в эвакуации целую поэму о блокадном городе и послал ее в Москву на имя ААЖцанова. Пришел вызов. Беликовы вернулись.

После седьмого класса Сергей пошел работать на “Печатный Двор” художником-оформителем. Школу бросил. Большого труда стоило мне затащить его в десятый класс, чтобы он получил аттестат зрелости. Пропустив занятия в восьмом и девятом классах, Сережа тупо взирал на синусы и косинусы. Учителя на многое закрывали глаза, зная о незавидной судьбе одаренного неуча. Когда на выпускном экзамене по физике ему достался вопрос “Трансформаторы переменного тока”, он, как молодой Пушкин в Лицее, возвышенно выпалил импровизацию:

Ему поставили “отлично”.

Потом Сергей окончил филфак Ленинградского университета, болгарское отделение. Зачем? Он и сам не знал.

Подрабатывал Беликов тем, что “крутил” куплеты популярным эстрадникам П. Рудакову и В. Нечаеву. Платили, как правило, “наличманом”.

Жил он с матерью и братом в десятиметровой каморке на Карповке. В этой же коммуналке жила девица. Они расписались. Постоянные свары, скандалы, мордобой, нищета.

Кончилось это все трагически. Сережа повесился на чемоданном ремне в своем туалете. Ему было двадцать девять.

…В тринадцать лет я вступил в комсомол, наврав в райкоме, что мне четырнадцать.

Кто за тебя мазу держит?

В послевоенном ленинградском дворе верха держали взросляки. Особым авторитетом пользовались те, кто побывал на тюремных нарах, то есть — чалился.

Козырять блатным жаргоном было особым шиком. Черняшка и беляшка — черный и белый хлеб. Бацилла — жирное. Балабаска — сладкое. Кто за тебя мазу держит? Долбан? Емеля? — Кто тебя опекает?

За меня мазу держал Чураха. Именно ему я носил в скрипичном футляре бациллу и балабаску. Если б моя мать знала, куда исчезает скудный семейный рацион! Но ей было не до меня. После войны она родила нам младшую сестренку. Назвали ее Галей. Отец рвал и метал. Ребенок получился случайно. Конечно, во всем была виновата наша несчастная мать.

Отец у нас был суровым. Работал он всю жизнь бухгалтером в одном очень серьезном заведении, но считал себя выдающимся чекистом. Вторым после Дзержинского.

По праздникам мать ставила перед ним на стол огромное блюдо с вкуснейшими сладостями собственной выпечки с орехами и черносливом. (Слюна течет даже при воспоминании.) Отец съедал добрую половину печенья и, не взглянув на мать, выдыхал куда-то вверх: “Хорошую я купил муку!”.

Мою принадлежность к блатному миру должен был подтверждать внешний вид: клеши шириной не менее тридцати сантиметров, тельняшка, уголок которой выглядывал из небрежно расстегнутой рубашки, фикса (золотая коронка) и, обязательно, широкий ремень с надраенной морской пряжкой — бляхой.

Чтобы обрести этот стандартно-угрожающий вид, мне пришлось изрядно потрудиться.

Ну, клеши были изготовлены путем вставки во внутренний шов брюк нескольких клиньев. Золотая фикса — фольга, искусно наклеенная на зуб. Тельняшки не было. Ее заменял полосатый уголок, подшитый к рубашке. Но бляха! Взросляки наваривали на обратную сторону такой пряжки свинец. Когда в жестокой драке сходились — стенка на стенку — две банды, она превращалась в грозное оружие. Бляху мне подарил отец, не подозревая о ее зловещем назначении. Вроде бы все.

Такой вид не оставлял никаких сомнений — этот хряет в блатных! Единственное, что выдавало меня, — рост 142 сантиметра, очки на носу и футляр со скрипочкой.

Однажды меня затащили в парадную два подростка. Я попытался оттянуть их, выкрикивая весь фраерский набор:

— Кто за тебя мазу держит? Да я вас в рот… по нотам!

Ребята молча делали свое дело. Снимали с меня ремень с заветной бляхой. Потом дали хорошего пинка и смылись.

Нести скрипку, одновременно придерживая падающие брюки, довольно сложно. Отец всыпал мне “по двадцатое число”. Моя приблатненность заметно уменьшилась.

Зачастую я приходил домой в слезах. Во дворе меня обзывали евреем. Я возмущенно жаловался матери: “Разве я еврей? Я же ленинградец!”.

В тринадцать лет отец купил мне аккордеон. Трехчетвертной “Гигантилли” с одним регистром. Заветная мечта свершилась! Всю ночь я не спал, подбирая по слуху вальс “На сопках Маньчжурии”. Аккордеон не скрипка! Неважно, что перламутровый красавец закрывал меня от подбородка до колен. Зато какой шик! Желание покрасоваться рождало одержимость. Новый тембр звучания живо напоминал военные песни. Одним словом, довольно скоро я освоил этот волшебный инструмент. Вершиной моего исполнительского мастерства стала знаменитая “Карусель”, которую виртуозно исполнял сам Юрий Шахнов!

С тех пор я стал подрабатывать. Ходил по городу с учителем танцев. Играл на аккордеоне танго, фокстроты, вальсы-гавоты, польки. Он платил мне один рубль в день (по старым ценам).

Запомнился урок танцев в кардиологическом санатории на Каменном острове. Тучные, с одышкой, сердечники неподвижно сидят на стульях.

— Танцуем полечку-пипирочку! — с ухмылкой объявляет “балетмейстер”. — Маэстро! Темп средний! — Это уже в мой адрес.

Шутка сердечникам нравилась. Не слезая со своих мест, они начинали сучить ножками, как новорожденные.

Заработанные деньги отдавал матери небрежно. Подумаешь! Делов-то!

Спортивно-музыкальный вуз

В 1951 году по совету все того же Бори Фирсова поступил в ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). Специальность — автоматика и телемеханика.

В те годы электроника бурно врывалась во все сферы жизни. Профессия инженера-электрика считалась сверхпрестижной. Зачем быть плохим скрипачом, когда можно быть плохим инженером?!

Студенческая среда была очень пестрой. Многие парни донашивали гимнастерки и бушлаты. Резкий контраст этим бывалым, понюхавшим пороха мужикам составляли первокурсницы. Белые передники, туго заплетенные косички, круглые от страха перед преподавателями глаза.

ЛЭТИ тогда называли так: спортивно-музыкальный вуз с небольшим электротехническим уклоном. Баскетболисты Олег Мамонтов и Олег Попков, легендарный Виктор Набутов, писатели Ким Рыжов, Михаил Гиндин и Генрих Рябкин, актриса Алла Прохорова, социолог и философ Борис Фирсов, композитор Александр Колкер — это только единичные примеры из длинного списка выпускников института, щедро пополнивших ряды спортсменов и деятелей культуры.

Поступив в ЛЭТИ, я не порвал с музыкой.

В институтском джаз-оркестре играл первую скрипку, а главное — начал посещать семинар при Ленинградском отделении Союза композиторов. Здесь под руководством И. Я. Пустыльника и других профессиональных педагогов изучил полифонию, анализ формы, гармонию. Одним словом, сдал экстерном курс консерваторских дисциплин.

В институте царила этакая “дедовщина”. Она заключалась в беспрекословном и восторженном почитании старшекурсников, которые в наших глазах были настоящими корифеями. Наиболее нахальные из них могли при всей аудитории обратиться к профессору: “Послушайте, коллега!” или “В целом я согласен с вашими доводами!”.

Отношение старшекурсников к нам было в основном пренебрежительным. Их вечно озабоченные взгляды скользили над нашими головами. Труднее всех приходилось хорошеньким первокурсницам. Обед в институтской столовой становился для них тяжким испытанием.

Два амбала подсаживаются к столику, за которым сидит юное создание, и начинают обсуждать содержимое ее тарелки.

— Уверяю тебя, что эта мясная косточка мне знакома, — говорит первый.

— Не понял. В каком смысле знакома? — серьезно подхватывает второй.

— Я вчера ее обгладывал и хорошо запомнил. Особенно вон тот хрящик!

— Какой именно? Покажи.

— Да вон тот!

Палец “корифея” лезет в тарелку первокурсницы. Вспыхнувшие щеки, смятение и стремительный бег из столовой были наградой этим хохмачам. Нетронутая тарелка щей, естественно, становилась их добычей.

Кима Рыжова я впервые встретил на зачете по электрическим машинам. Встреча эта была, как теперь говорят, судьбоносной. Наше содружество продолжалось больше двадцати пяти лет…

В аудиторию, где проходит зачет, врывается рыжий, среднего роста, худощавый студент. Он с трудом управляется с кучей учебников, толстых тетрадей и свернутых в рулон чертежей. “Невооруженным глазом” видно, что в последний день зачетной сессии этому второкурснику надо “столкнуть” не один зачет.

— Я занимал очередь! — ошалело произносит студент и подсаживается к преподавательскому столу. Группа первокурсников почтительно помалкивает. В ответ на заданный вопрос он запузыривает такую тираду, которая повергает всю аудиторию, включая преподавателя, в явное замешательство:

— Кривая короткого замыкания асинхронного двигателя пересекает кривую холостого хода вышеозначенного двигателя в точке А вследствие того, что работа асинхронного двигателя в режиме короткого замыкания принципиально отличается от режима работы этого двигателя в режиме холостого хода. Особенно при форсаже.

Преподаватель подается всем корпусом вперед. Студент, заглотнув очередную порцию воздуха, продолжает:

— Эта точка А, где происходит пересечение указанных выше характеристик — короткого замыкания и холостого хода, указывает на многовариантность решения поставленной вами задачи и при оптимальном ее решении может принести ощутимую выгоду народному хозяйству нашей великой страны при эксплуатации двигателей этой серии.

— Вы так полагаете? — успевает вставить преподаватель.

— Разрешите закончить, — перебивает его студент. — Боюсь потерять главное!

Напряжение в аудитории достигает критической отметки. В воздухе явно пахнет “коротким замыканием”. Студент продолжает:

— Предложенное мной нестандартное решение задачи асимптотически приближает к нулю величину затрат электроэнергии при работе под нагрузкой этих видов асинхронных двигателей, столь широко используемых в нашей отечественной электропромышленности.

Приближается развязка. Аудитория замерла. Студент, как дошкольник, невинно моргает пушистыми рыжими ресницами. Экзаменатор потирает лоб и смотрит невидящим, отрешенным взглядом куда-то вдаль.

— Интересная мысль, — произносит он задумчиво. — Надо будет на досуге хорошенько обдумать ваш нестандартный ход рассуждений… Давайте вашу зачетку! Очень интересная мысль!.

Так талантливо скинуть зачет мог только настоящий корифей. Корифея звали Ким Иванович Рыжов.

“Весна в ЛЭТИ”

В 1952 году комитет комсомола ЛЭТИ, возглавляемый все тем же Борисом Фирсовым, поддержал идею пятерых литературно одаренных студентов — К. Рыжова, М. Гиндина, Г. Рябкина, М. Смарышева, И. Трегера и одного музыкально одаренного — А. Колкера. Мы задумали объединить в веселом студенческом спектакле все институтские самодеятельные коллективы: оркестр, балет, хор, певцов, артистов, спортсменов. Название будущего шедевра (в этом никто из авторов ни минуты не сомневался) — “Весна в ЛЭТИ”.

Репетировали днями и (главным образом) ночами. Весь институт замер в ожидании премьеры. Преподаватели ставили нам “трояки” вместо заслуженных “неудов”. Самые смазливые студентки стали обращать внимание на самого невзрачного из всех авторов. На меня. Что касается Кима… Ну ладно, об этом позже…

И вот, когда прошли генеральные репетиции и мы были готовы поднять занавес, умер Сталин.

Все плакали. Нет, всех сотрясали рыдания. Лысеющие деканы ничем не отличались от чувствительных студенток. Как Дальше жить? Да и зачем дальше жить?!

Но были и такие лихие студенты, которые в эти скорбные дни вели себя иначе. Они заказывали аудиторию для проведения траурного комсомольскою собрания и, закрывшись на ключ, “шпилили” там круглые сутки в преферанс. Благо, занятий не было.

Мы, создатели спектакля, отчетливо понимали, что шутить и веселиться наша страна не будет никогда!

И вдруг жизнь сделала головокружительный кульбит — Никита разоблачил Иосифа.

В мае 1953 года состоялась премьера нашего искрометного, зубодробительного, музыкального спектакля “Весна в ЛЭТИ”.

На афише среди авторов красовалось и мое имя — “музыка Александра Колкера”.

Конная милиция и студенческие патрули пытались сдержать уставшую от траурных маршей толпу молодежи. Казалось, все ленинградское студенчество собралось в тот вечер на подступах к Выборгскому Дворцу культуры. Наиболее шустрые проникали внутрь через крышу. По каким-то вентиляционным шахтам. Кончилось все тем, что атакующие снесли все кордоны и ворвались в зрительный зал. Материальный ущерб обошелся институту в кругленькую сумму.

Понять сегодня это почти невозможно. Но тогда, в далеком 1953-м, еще не было Арлазорова, Богдана Титомира и группы “Полиция нравов”. А мы были!

Вот как описывает “Весну в ЛЭТИ” наш земляк известный театровед Эмиль Яснец в монографии “Александр Колкер”:

“…Кинопролог показывает горячие минуты перед началом занятий. Обвешанный гроздьями молодых людей, приближается к институту на просевших рессорах автобус десятого маршрута — “червонец”. Сломя голову бегут студенты и преподаватели, многие из них хорошо знакомы зрительному залу. На часах в вестибюле без двух минут девять. В одно мгновенье все стихает. Улица мертва. Начались лекции.

И тут к входу подлетает такси! Открываются дверцы и — не торопясь, вальяжно — выходят двое. Он: завитый кок, импортный цветастый галстук, туфли на толстенной микропоре, узкие в обтяжку брюки “дуды”. Стиляга начала 50-х годов — Арнольд Кукеш (И. Трегер). Она: ярко накрашенный рот, прическа в стиле “я у мамы дурочка”, смелые телодвижения и вызывающий разрез на юбке. Одним словом, Мэг Купидонова (А. Прохорова).

Парочка проходит в вестибюль и становится под знаменитыми часами. Здесь институтский “бродвей” — место сбора любителей сладкой жизни, преферанса, просто прогульщиков.

Заканчивается кинопролог показом полупустой аудитории. Входит глуховатый профессор и произносит всем известную сакраментальную фразу: “Я вот тут с вами…, а меня ждут заводы юга!”.

Здесь зал грохнул так, что перегорели радиоусилители.

Сюжет о любви “всеобщественника” Сени Птичкина (М. Смарышев) и “забубенного” отличника Феди Смирнова (А. Знаменский) к вполне положительной студентке Нине Алмазовой (И. Попова) разворачивается в интерьере весны, ветки сирени и “чьей-то записки в несколько строчек”.

Интермедии, сценки, веселые номера и остроумные репризы показывают институтский быт в горизонтальном и вертикальном разрезах. Расположенный рядом с ЛЭТИ знаменитый Ботанический сад помогает авторам в разрешении многих лирических сцен. А когда стиляга Арнольд Кукеш застыл, облокотившись на дерево с табличкой “Дуб обыкновенный”, радиоусилители пришлось менять вторично.

Эпизод в общежитии позволяет продемонстрировать “частную жизнь” студентов; сценка “В раздевалке спортзала” — неплохой повод для выступления акробатической группы под руководством Александра Плотникова (чемпиона и тренера сборной страны и одновременно студента ЛЭТИ); “Репетиция джаз-оркестра” — это еще и лирическая песня “Ночь весенняя”, а картинка “В столовой оригинальный танец с огромным ножом…

Совсем другое — сцена студенческого карнавала. Праздничная лента вальса окаймляет несколько хореографических миниатюр и среди них — остроумную танцевальную зарисовку “Хлестаков”.

Кипучего бездельника, профсоюзного деятеля Волокитова играет Ким Рыжов. Он сам написал себе куплеты “заорганизованного” бюрократа:

Ким обладает приятным тенорком и отличным музыкальным слухом. Неназойливое грассирование — р-р — придает его пению особую привлекательность”[1].

На премьере с Кимом случился небольшой “ляп”. Дело в том, что дружки посоветовали Рыжову для храбрости и для лучшего звучания верхнего, тенорового регистра принять грамм сто пятьдесят…

Свой коронный номер “Куплеты Волокитова” Ким исполнял на авансцене в сопровождении трио — аккордеон, гитара, контрабас. Первый куплет начинался словами:

Выходит на сцену институтский кумир, гроза всех (без исключения!) студенток, Кимуха. За его спиной звучит вступление нашего трио:

— Ум-па, ум-па, ум-па, ум-па…

Рыжов беспомощно улыбается.

— Ум-па, ум-па, ум-па, ум-па…

— Подскажи первую строчку, — просительно шепчет Ким, пытаясь обыграть непомерно долгое “умпанье” музыкантов.

— “Я не помню…” — шепчу ему с натужной улыбкой, продолжая: — Ум-па, ум-па, ум-па, ум-па…

Покрывшийся испариной ''корифей” жалобно умоляет контрабасиста:

— Первую строчку!

— “Я не помню…” ум-па, ум-па, ум-па, ум-па.

В зале всепрощающий хохот. Наконец затуманенное сознание начинающего алкаша проясняется и он азартно тенорит:

Студенческий гимн, написанный мной для финала представления, звучал в исполнении солистов, хора и оркестра как клятва верности институту, родному городу, молодости:

Песню подхватил весь зал. Пели студенты, пели профессора и преподаватели, пел ректорат и партком. Незабываемые минуты!

Я пережил много премьер, но такого успеха не припомню. И это продолжалось на всех последующих представлениях.

Почему? Ну, смело, конечно, было по тем временам. Юмор, а тем более сатира, были не в почете. Не следует забывать, что все это было написано и отрепетировано еще при жизни “отца всех народов”.

Было бы несправедливо не упомянуть режиссера спектакля Наума Бирмана, дирижера оркестра Анатолия Бадхена, балетмейстера Виссариона Зосимовского. Позже они стали видными деятелями культуры Ленинграда.

Слава о нашей “Весне в ЛЭТИ” разлетелась по всей стране. На наших представлениях побывали Аркадий Райкин, Дмитрий Кабалевский, Игорь Владимиров, Николай Черкасов, Николай Акимов… Спектакль повезли на гастроли в Москву. Успех сногсшибательный. Пресса нас не заметила.

Московский зритель резко отличается от ленинградского. Первый выражает свои эмоции бурно, раскованно. Второй — сдержанно, настороженно поглядывая на соседа. Удивляться здесь не приходится. Наших горожан всю жизнь учат скромности. Не надо высовываться! Не надо забывать, что вы областной центр. А мы — столица! Зачастую эти уроки были жестокими…

Поскольку участники “Весны в ЛЭТИ” заканчивали учебу и разъезжались “по городам и весям”, мы решили увековечить наше творение и явились (судьба-злодейка!) в гостиницу “Астория”…

В “люксе”, где я когда-то встретился с великим Утесовым, нынче остановился великий Охлопков. В то время популярнейший киноактер возглавлял Главк кинематографии. С ним прибыл и главный редактор Госкино товарищ Витензон. Группа авторов во главе с тем же Борей Фирсовым в девять часов две минуты постучала в номер Николая Павловича.

— Почему опоздали на две минуты? — грозно спросил Охлопков. — Я человек государственный, человек дела. Каждая моя минута расписана на месяц вперед!

— Извините нас. Мы…

— Знаю. Слышал отзывы, — продолжал государственный человек. — В Москве не смог достать билет на вашу “Весну в ЛЭТИ” (!). Товарищ Витензон, приказываю вам…

Спины наши напряглись. Мы слегка привстали с мягкого кожаного дивана.

— …заключить с талантливой молодежью договор! — чеканил Охлопков. — Пусть по этому спектаклю напишут киносценарий. А мы снимем двухсерийный цветной художественный фильм. Извините. Спешу.

Что с нами творилось! В садике перед “Асторией” мы прыгали от радости, без конца обнимались, поверив, что будущее безоблачно и прекрасно! Вот оно, счастье! Вот великий покровитель талантов, бескорыстный и мудрый наставник!

К сожалению, на этом все и кончилось.

— Витензон, Витензон нам поставил формазон, — напевали мы, горестно вздыхая.

…Летом 1995 года Марина Петрова — самая талантливая наша радиожурналистка — предложила мне сделать передачу о “Весне в ЛЭТИ”. В 1953-м она сама была студенткой и сумела прорваться в Выборгский Дворец культуры. Потом она сделала запись нашего спектакля. С тех пор в фонотеке радио хранится уникальная пленка.

После радиопередачи мне оборвали телефон. Звонили знакомые и незнакомые, мои ровесники и те, кто помоложе: “Спасибо! Огромное вам спасибо за передачу. Как глоток чистого воздуха! Мы помолодели на сорок лет!”.

Так уж вышло, что наша “Весна в ЛЭТИ” стала звездным часом целого поколения.

Вперед! Марш!

Мое воинское звание — старший лейтенант-инженер военно-морского флота. В ЛЭТИ была военная кафедра. Студентам, прошедшим морскую подготовку — месяц в Кронштадте и месяц в Лиепае, — присваивали офицерское звание.

— Первая рота, слушай мою команду! Подъем!

Этот немилосердный окрик бравого старшины раздавался ежедневно ровно в шесть часов утра. “Чего орешь?! Изверг! Мы же студенты!”. А изверг, гладко выбритый, с отутюженными стрелками брюк, продолжал издевательство:

— Одеваться и заправлять койку надо за две с половиной минуты! Первая рота, слушай мою команду! Всем в койки! Раздеться догола!

На военные сборы я брал с собой аккордеон. И не зря. Не такой уж я дурак! Когда в кубрике (мы базировались в морском экипаже) объявлялась “большая приборка”, я хватал свой “Гигантилли” с одним регистром и начинал бравурным маршем подбадривать однокурсников. Драить палубу под музыку — совсем другое дело!

Средства самозащиты были заготовлены на все экстремальные случаи. Строевой подготовкой мы занимались на Якорной площади, а морскую пехоту из нас пытались сделать на Бычьем поле. Есть такое топкое место в Кронштадте. Морской пехотинец Колкер представлял собой жалкое зрелище. Карабин, противогаз, скатка (свернутая колбасой шинель), на поясе две гранаты, а на ногах “модельная обувь” — ГД (“говнодавы”). И это все при моей хлипкой комплекции! От крика старшины я постоянно вздрагиваю.

— Первая рота, слушай мою команду! Атакуем противника! Пятьсот метров бегом! — Старшина ехидно подмигивает мне. — Вперед! Марш!

Какой марш! Я могу пробежать только один шаг! Но… Голь на выдумки хитра! Быстро достаю заранее заготовленную табличку — “я убит”. Вешаю ее себе на шею и падаю в придорожный кювет.

Два наряда вне очереди значительно лучше, чем смерть на Бычьем поле.

Эта позорная страница моей воинской службы искупается другим, приятным, воспоминанием. Было это уже два года спустя, в Лиепае. Вторые наши военые сборы проходили на телеуправляемом корабле “Цель”. Это уникальное судно служило мишенью для совершенствования стрельбы крейсеров и эсминцев. Нутро “Цели” было напичкано различной автоматикой и аппаратурой дистанционного управления.

Когда после войны делили фашистский флот между союзниками, нам досталась личная яхта Адольфа Гитлера, а англичанам этот корабль-цель, бывшее название крейсер “Гессен”.

На банкете по случаю раздела флота наш адмирал запросто перепил адмирала английского. В результате англичанин поплыл домой на гитлеровской яхте (на фиг она нам нужна!), а наш заполучил крейсер.

Трюмы этой посудины были забиты пробкой и бочкотарой, чем достигалась высокая непотопляемость. “Цель” оставалась на плаву при любых пробоинах.

На стрельбах артиллеристы старались раздолбать все надстройки — рубку, трубы, мачты. Зато старпом нашего корабля имел три личных автомобиля! Он сдавал в металлолом искореженное на стрельбах железо. Десятки тонн. Природная забывчивость не позволяла ему отдавать вырученные деньги государству…

Потом в доке наваривали новую трубу, новую рубку, новые мачты. Цикл повторялся.

Корабль кишел крысами. За поимку одной крысы боцман давал одно увольнение на берег. За поимку одной поросной (беременной) крысы — два.

Самым шустрым из нас был Женя Каслов. Он ловил крысу, надувал ее и успевал добежать до боцмана:

— Разрешите обратиться! Студент… Виноват! Матрос Каслов!

— Слушаю, матрос.

— Докладываю. Только что поймал в трюме поросную крысу!

— Откуда ты знаешь, что она поросная?

— Докладываю, — продолжал придуриваться Каслов, — у нее беременный живот! Взгляните.

— Молодец, матрос. Как, напомни, твоя фамилия?

— Матрос Каслов!

— Молодец, матрос Каслов. Благодарю за службу!

— Служу Советскому…

— Отставить! — перебивал афериста бывалый служака. — Крысу за борт! А тебе два наряда вне очереди!

— За что? Товарищ…

— Отставить разговорчики! — орал боцман. — В другой раз, когда будешь надувать крысу, прилагай меньше усердия. У твоей живот больше баскетбольного мяча! Кругом! Марш!

После окончания сборов был устроен футбольный матч — сборная моряков против сборной студентов. В нашей команде были настоящие спортсмены. Перворазрядники и даже мастера спорта. Одни играли в баскетбол, другие занимались плаванием или бегом. Главное, они были атлетически подготовлены к матчу.

Моя спортивная слава ограничивалась вторым разрядом по шахматам. Но во мне жил настоящий боец и я уговорил капитана нашей команды поставить меня в нападение!

Истекало время второго тайма, а счет был прежний — 0:0.

И тут случилось чудо. Мяч, посланный сильнейшим ударом нашего защитника, стукнулся о мою голову и рикошетом отскочил в ворота команды моряков. Ура! 1:0 в нашу пользу!

Несколько минут, оставшиеся до конца матча, над футбольным полем летел призывный клич нашего капитана: “Пасуй Колкеру!”.

После окончания института (диплом я 'защитил на “пять шаров”) мы с Кимом “сыграли в ящик”. Почтовый ящик № 128. Некоторое время работали инженерами. Вернее, делали вид, что работали. Платили нам по 90 “рэ” в месяц. Мы сидели в лаборатории и писали песни.

Правды ради надо сказать, что Рыжов несколько раз ездил в командировку на Север. Там в ледовых пустынях испытывалась продукция нашего сверхсекретного НИИ. Не уверен, что Ким Иванович внес крупный вклад в обороноспособность нашей державы, но облитерирующий эндартериит он там заработал. Страшная, неизлечимая болезнь. Беда! В 1964 году Киму ампутировали правую ногу.

…Когда входил завлаб, я стремительно совал паяльник в канифоль, а Кимуля начинал на своем рабочем столе закручивать огромный шуруп. Так мы демонстрировали наш трудовой порыв!

Иногда в лабораторию вваливалась группа пьяных до потери пульса военпредов. Целый день они в соседнем помещении “забивали козла” и пили за могущество отечественного военно-морского флота.

— Требуем предъявить готовую продукцию! — произносил какой-нибудь капитан первого ранга. — Однако штормит!

Великих тружеников качало, как в девятибалльный шторм.

Мы предъявляли. Они принимали. Ах, если бы эта продукция, проходившая под грифом “Совершенно секретно. Особая папка”, еще и работала!

Дни моей инженерной деятельности совпали по времени с настойчивым ухаживанием за будущей женой — Марией Леонидовной Пахоменко. Какая уж туг работа!

Мне повезло. В те времена была номерковая система. Если твой рабочий номерок висит на табельной доске, значит, ты служишь отечеству справно!

Я имел дубликат своего номерка. Если вместо работы я бежал на свидание с любимой, то Рыжов, придя на службу, вешал два номерка — свой и мой. Что касается его отношений со строгой табельщицей… Ну ладно, об этом позже.

Не обнаружив Колкера на рабочем месте, завлаб выказывал свое возмущение:

— А где же Колкер? Не вижу его целый день!

— Только что был здесь! — гудела вся лаборатория, театрально возмущаясь недоверием начальства. — Вероятно, поднялся в спецбиблиотеку!

— Странно. Я только что оттуда! — не унимался завлаб.

— Вспомнил! — вступал в разговор Кимуха. — Колкера вызвали в экспериментальный цех, в другой корпус.

Но однажды я сгорел.

После бессонной ночи (нет-нет, вы подумали не о том — Нева, разведенные мосты) я пришел на работу. Уткнулся носом в резиновый тубус осциллографа (это такая штуковина, вроде огромного, телевизора) и уснул. Незаметно подкрался завлаб. Разбудил меня и немедля предложил написать заявление “по собственному желанию”.

В целях экономии бумаги я предложил Рыжову сделать это одновременно. В заявлении значилось:

Заведующему лабораторией № 1 лабораторно-исследовательского отдела НИИ п/я 128 тов. Ходорову В. Я.

Заявление

Согласно с Вашим желанием просим уволить нас по собственному желанию.

Колкер. Рыжов.

“А мы отдыхаем так!”

В 1956 году мы сотой Ленинградский молодежный эстрадный ансамбль (ЛМЭА), побравший в себя лучшие самодеятельные силы города. Слава “Весны в ЛЭТИ” не давала нам покоя.

Возглавил ансамбль А. Балхен. Очень помог нам все юг же Б. Фирсов, бывший в то время одним из лидеров ленинградского комсомола. Нельзя не вспомнить и А. Камчугова — директора Дворца культуры Промкооперации. Именно он заложил под воплощение нашей идеи ошеломляющую сумму — миллион рублей!

Декорации и костюмы к первому спектаклю-обозрению были выполнены по эскизам Николая Павловича Акимова. Молодежным энтузиазмом в свои солидные годы выдающийся художник и режиссер не страдал. Но когда с ним заключили договор на очень солидную сумму…

Зато большой симфо-джаз мог из глубины сцепы выезжать к самой рампе на уникальном, движущемся станке. Солисты, танцоры, музыканты, кукловоды, актеры и вокальные ансамбли были одеты (или раздеты) с большим вкусом. Акимов!

Все знают Акимова-режиссера и Акимова-художника. Но немногие слышали его саркастические, уничтожающие суждения о том, что он высмеивал или презирал. Приведу лишь два эпизода.

Город выделил Акимову квартиру в новом доме па Петровской набережной. Этот прекрасный дом с огромными квартирами и высокими окнами смотрит через Неву на Летний сад и Троицкий мост. Здесь же поселили Е. Мравинского, Г. Товстоногова, Е. Лебедева, А. Петрова, В. Стржельчика. Короче говоря — весь “бомонд”. Для порядка одну квартиру на первом этаже дали рабочему. Естественно, со звездой Героя Соцтруда, члену горкома КПСС. В народе этот дом метко окрестили “дворянским гнездом”.

После одного из спектаклей Акимов решил похвастать новыми апартаментами и пригласил в гости Кима Рыжова и меня. Входим в парадную. Лифт не работает. Освещения нет. Мы стали подтрунивать над новоселом:

— Какое безобразие! Позор! В чем дело, Николай Павлович?

— Не знаю, не знаю! НЕ Я РАЗГОНЯЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ! — зло выпалил Акимов.

Николай Павлович не любил оперетту. Особенно он не любил одну опереточную примадонну, которая до преклонных лет позволяла себе любые непристойности, лишь бы сорвать аплодисменты. Характеристика Акимова была убийственна: “ТВОРЧЕСКУЮ ПАЛИТРУ ЭТОЙ АКТРИСЫ ОБЕДНЯЕТ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРДЕТЬ НА СЦЕНЕ!”

Афиши с интригующим названием “А мы отдыхаем так!” приглашали любителей эстрады на нашу первую программу. И снова предстартовая лихорадка, и снова ожидание премьеры…

Для этого ансамбля я написал двадцать песен. Из них две были бесспорными шлягерами, по-современному — хитами: “Дождик” (“…кап-кап-кап-кап, каплет дождик…”) и “Парень с Петроградской стороны”. Обе на стихи Кима Рыжова. Я и сейчас храню маленькую пластиночку, “сорокапятку”. На ней Кимуша со своим неизменным “р-р” поет с оркестром про парня с Петроградской стороны, которого “не раз встречали вы на берегах Невы”. Известный ленинградский композитор Г. Носов, прослушав эту запись, не преминул мне заметить: “Ты, Колкер, неглупый человек. И я не хочу тебя обидеть. Но тактически было бы правильнее записать эту песню, где уж больно много буквы “р”, с другим исполнителем. Русским”.

Звездой нашего ансамбля была Нонна Суханова — обаятельная, долговязая нескладуха. С обезоруживающей улыбкой она божественно пела под Эллу Фитцджеральд. Именно она исполняла мой “Дождик”.

Эта песня — гвоздь программы. Как и другие, она была театрализована. Кроме солистки на сцене выступал балет. Но какой балет!

Поскольку место действия песни — пляжу Петропавловской крепости, наши танцовщицы были (о, ужас!) в купальниках.

На приемке спектакля Главным управлением культуры Ленинграда больше всех возмущалась Нина Пельцер. Она решительно требовала запретить этот номер.

— Омерзительная вульгарность! Тлетворное влияние Запада! Куда смотрит комсомол?! — выкрикивала опереточная балерина, всю жизнь задиравшая в канкане выше головы свои очаровательные ноги!

Плотину прорвало! “Надолбы” из Главного управления культуры, перебивая друг друга, клеймили нас позором. Знаменитую оттепель слегка подморозило…

Но вот слово взял первый трубач оркестра, слесарь пятого разряда Геннадий Махов:

— А мы отдыхаем так! Не надо нас прикрывать. Нам, рабочему классу, это нравится!

После премьеры ко мне подошел Н. П. Акимов:

— Не можете, Саша, устроить мне в непринужденной обстановке встречу с Нонной?

На следующий день мама готовила фаршированную рыбу…

Нонна пришла пораньше и немного трусила. Звонок в дверь — и в комнату входит Николай Павлович со свитой: дирижер Анатолий Бадхен, режиссер спектакля Наум Бирман, Ким Рыжов и зав. сектором художественной самодеятельности ДК Промкооперации Исаак Эткинд, научивший меня закусывать водку сладким сырком с изюмом. Пришел еще кто-то. Не помню.

Акимов оценивает богато накрытый стол и плотоядно поглядывает на Нонну.

И вдруг Суханова, надев свою обезоруживающую улыбку, подходит к мэтру.

— Коля! Сядь со мной рядом! Не бойся! — ласково произносит наша нескладуха, поглаживая лысину Николая Павловича.

Метр позволил себе выпить рюмочку. Глаза его помолодели, и он угостил нас забавнейшими историями.

Нонна выпила рюмочек десять. Она взгромоздилась на рояль и села по-турецки, скрестив ноги. Белый треугольничек ее трусиков, как луч театрального пистолета, был направлен прямо в нос Акимову.

Нонна пела. Пела по-английски. Я аккомпанировал. Все умирали от удовольствия. Я умирал больше всех. “Колыбельная Птичьего острова“ приводила меня в сумасшедший экстаз.

Акимов попросил: “Саша, вызовите мне отдельное такси…”.

Утром позвонила Нонна.

— Ничего особенного. Даже платочка не подарил. Не ожидала.

Потом в портретной галерее Николая Павловича появилась новая работа. “Артистка Нонна Суханова”.

В 1957 году мы выступали в Москве на Всемирном фестивале молодежи.

Я давно приметил такую закономерность. После московских гастролей — будь то какой-нибудь театр или музыкальный коллектив — всегда наступает спад. Москва действует на периферию разрушительно.

Так было и с нами. Ансамбль стал разваливаться. Зато на профессиональную эстраду ушло более сорока человек. Назову лишь несколько имен. Лидия Клемент, Мария Пахоменко, Нонна Суханова, Герта Юхина, Георгий Штиль, Вячеслав Бесценный, Павел Кравецкий.

В ансамбле я впервые увидел Марию Леонидовну Пахоменко. Увидел и победил. Ей было девятнадцать, мне двадцать три. У нее была толстенная, до щиколоток белая коса и абсолютный слух. У меня были песни, скромная популярность и учащенное сердцебиение. Сорок лет мы вместе.

Сначала было трудно. Уволившись с инженерной работы, я лишился своих кровных 90 “рэ“ в месяц. И хотя первые мои песни исполнялись довольно широко, авторских гонораров я еще не получал.

Скажем, “Песенку почтальона” на слова Л. Норкина с успехом пела Майя Кристалинская в сопровождении оркестра Олега Лундстрема. Ну и что? Известность была, а денег не было. А тут семья.

В 1960 году у нас родилась дочь Наташа. На помощь родителей уповать не приходилось. В Машиной семье четверо детей, в моей — трое.

Стал играть на всех “пыльниках”. Так назывались многочисленные танцевальные вечера. Зато какой опыт!

Помню Мраморный зал ДК им. Кирова. Наш оркестр играл вальсы и фокстроты, мазурки и блюзы. Появился первый рок-н-ролл.

Рядом, в соседней комнате, работала выездная сессия Василеостровского районного суда. В антракте между танцами выходила строгая дама и торжественно объявляла: “Выездная сессия районного суда приговорила сейчас к трем годам лишения свободы гражданина Иванова, пырнувшего в припадке ревности ножом гражданку Сидорову. Танцуем полонез-мазурку!”

Когда уважаемая публика была недовольна нашей игрой, в оркестр летели дымовые шашки. Вот она, композиторская школа.

Однажды мне позвонил мой приятель Сергей Слонимский. Сейчас он профессор консерватории, народный артист.

— Сандро! Как пишется партия ударных инструментов в рок-н-ролле?

Он тогда писал музыку к какому-то кинофильму.

— Сережа, — говорю ему, — сходи на танцы. Например, в Мраморный зал. Мы играем рок-н-ролл. Послушаешь.

— Как же я пойду на танцы! — пугается маститый композитор. — Ведь там рабочие! Вероятнее всего, они меня изобьют!

— Ну тогда не пиши музыку в современных ритмах! — хохочу я в телефонную трубку.

“Долго будет Карелия сниться…”

М. Гиндин, Г. Рябкин и К. Рыжов объединили свои дарования в один литературный триумвират. Получилось — ГИНРЯРЫ.

Вместе с ними я отправился в 1963 году на “чёс”. Или просто — на заработки. Наша концертная бригада была молодой и выносливой. Иногда мы давали пять (!) концертов в день. Выступали где угодно — за прилавком магазина, в детских яслях, в местах заключения.

— Не влияет роли, — любил говорить Рыжов, — лишь бы хорошо башляли.

Позарез нужны были деньги. Особенно мне. Ребята к тому времени написали программу одного из спектаклей А. Райкина и обзавелись зимними пальто с бобровыми воротниками. Я еще обходился плащом.

Наш путь лежал в Карелию и Мурманскую область.

Продать билеты на наши концерты было трудно. Что это такое — ГИНРЯРЫ? А кто такой Колкер?

Чтобы не сорвать гастроли, мы серьезно подсуетились.

Во-первых, был приглашен пройдоха-администратор. Само собой, еврей. Знающие люди говорили, ему удавалось сделать аншлаг даже в тех случаях, когда провал был неминуем.

В Ненецком национальном округе он сумел продать все билеты на спектакль “Анна Каренина”. Сам по себе этот факт уже вызывал сомнение. Но когда мы узнали, что гастролировал со спектаклем самодеятельный молдавский театр и артисты играли на молдавском языке, мы зауважали нашего администратора безмерно.

А происходило это так. Наш пройдоха приехал в Нарьян-Мар заранее. Он ходил по городу и сам расклеивал афиши — “Анна Каренина”. При этом он водил на поводке маленького медвежонка…

— Ура! Цирк приехал! — восторженно кричала местная детвора.

Администратор загадочно улыбался и ничего не отрицал.

— У вас не найдется лишнего билетика? — спрашивали вечером у входа в местный Дом культуры.

…Во-вторых, афиша наших концертов была составлена хитроумнейшим образом. Мы по-своему использовали “эффект медвежонка”.

Все коми и суоми читали на афише главное — Аркадий Райкин — и валили валом на наши концерты, после которых разгорались горячие споры, доходившие до потасовок. Который из них Райкин?

В Сортавале мы жили все вместе в одном большом “люксе”. Бывший офицерский бордель, переделанный в гостиницу после финской войны, был выстроен с комфортом. Вояки могли заказать напитки, изысканный ужин и девочку. Ужин подавался прямо в номер на индивидуальном микролифте.

Зажигалась лампочка (надо думать, красная), офицер открывал створки п вынимал поднос. Кушать подано!

В паши дни все ото, естественно, не рабошо. Я имею в виду не девочек, а лиф|.

Мы все следили га Кимом, чтобы он не курил. Это было ему противопоказано напрочь. Но наш “облитеритик” смывался на озеро и дымил там, как паровоз.

Колдовская красота сортавальской природы вдохновила Кима на первые строчки нашей будущей “Карелин“:

Я схватил аккордеон и заперся в туалете… К вечеру песня была написана.

“Карелию” вдохновенно спела Лидия Клемент.

Художественный совет Ленинградского радио, прослушав песню, вынес решение: “Дешевый банальный вальсок. Не покупать и не рекомендовать к исполнению”.

Лидия Клемент. Мы жили вместе на даче в Кирилловском. По дороге на Выборг. У Лиды с мамой там был свой домик, а мы снимали комнату, чтобы вывозить на лето дочку. Загорали вместе, на озере. Как-то я заметил, что Лида заклеивает пластырем родимое пятно на ноге…

Она умерла в двадцать четыре года. Лида была красивой и талантливой. Умирала она под звуки “Карелии”. В тот скорбный день Центральное радио передавало эту уже очень популярную песню двенадцать раз.

Это все, что мне удалось сделать тогда для нашей Лиды.

ВППС

В жанре песни я всегда себя считал учеником Василия Павловича Соловьева-Седого. Речь идет не о формальных занятиях учителя с учеником. Нет. Тем более, что Василий Павлович никогда не увлекался преподавательской работой.

Просто его песни не нуждались в объявлении автора. Зазвучит мелодия, и сразу ясно — так ярко, так самобытно мог сочинить только он!

Как жаль, что многие нынешние композиторы, работающие из “материала заказчика”, не понимают главного: успех и долголетие песни в первую очередь зависят от талантливой мелодии, не похожей на все песни сразу.

Визитной карточкой страны стала песня Василия Павловича Соловьева-Седого “Подмосковные вечера”.

В последние годы я регулярно просиживаю штаны в жюри многочисленных песенных конкурсов. “Под крышами Санкт-Петербурга”, “Шлягер-95”, “Шлягер-96”, “Золотой шлягер”.

Я постоянно в курсе того, ЧТО сегодня звучит на эстраде и в эфире.

С Александрой Пахмутовой мы играем в такую игру.

Встречаемся где-нибудь на фестивале — в Курске или Таганроге — и обмениваемся впечатлениями. Какие из современных супершлягеров поразили наше композиторское воображение? Какие из них с особой настойчивостью раскручивает телевидение?

— Слышал такой перл? — спрашивает меня Александра Николаевна:

Прирожденная артистка, она точно воспроизводит весь видеоряд. Вот на телеэкране появляется нечто округлое, обтянутое зелеными лосинами. А вокруг этого округлого прыгает доведенный до полового экстаза лось-жеребец.

Но меня не возьмешь голыми руками! И я цитирую припев такого шлягера, который слышал своими ушами по первой программе телевидения:

…За глаза мы называли Василия Павловича — ВПСС. Он знал это, но не сердился, поскольку никогда в партиях не состоял.

Тактика партии состояла в том, чтобы некоторые видные деятели культуры были беспартийными. Это олицетворяло торжество “свободного” волеизъявления. Например, беспартийными были Н. Акимов, Г. Товстоногов, В. Соловьев-Седой.

С другой стороны, партия могла резко поправить свое экономическое положение, приняв в КПСС — ВПСС. Партийные взносы популярного композитора составили бы внушительную сумму.

Правда, возникала опасность потерять выдающегося песенника. Отдать свои трудовые в никуда?! В черную дыру?! Вася этого бы не пережил!

Бывало, какой-нибудь создатель “маловысокохудожественных” произведений шепотом спрашивал меня:

— Как ты думаешь, старик, сколько зашибает Васятка?

— Ты кого имеешь в виду? — прикидывался я дурачком.

— Во дает! Ну, с кем ты накоротке?

— Л! Гы имеешь и виду Василия Наиловича? Как бы 1сбс это образно объясни 1 ь, — творю я, оглядываясь по стропам и понижая тлос. — Только сугубо между нами!

— Обижаешь, старичок!

— Понимаешь… — Беру любознательною коллегу иол локоть и отвожу в угол. — Понимаешь… Короче! Вася па свои гонорары запросто может кушпь Индию!

Еще в студенческие годы в Ленинградской консерватории сдружилась фоица — Вася Соловьев-Седой, Ваня Дзержинский и Николай Ган.

Дене1 было шусто. Однако, когда получили первый авторский юнорар, решили шикануть. Махнун на юг к морю. На всех ‘троих денет не хватало. По жребию в Крым отправились Вася и Вайя.

Всю наличность пропили дня за два. Оставшейся мелочи хватило лишь на телеграмму:

“Ленинград. Консерватория. Гану. Еще.”.

И такой эпизод, о котором я уже рассказывал в фильме “То, что на сердце у меня”. Дело было в послевоенные годы. Вася любил путешествовать по стране. Летом он частенько ездил в Москву на своей “Волге” вместе с закадычным другом и шофером Виктором Евстигнеевым.

Конечно, по сравнению с “Красной стрелой” в автопробеге были и свои изъяны. В поезде, например, можно было начать пить еще до отправления. Поскольку желающих заняться этим невинным развлечением было великое множество, надо было первым проникнуть в буфет и занять место у стойки. Занять место в своем куне можно было и под утро.

В машине Василий Павлович помалкивал. Иногда он напевал что-то себе под нос. Иногда просто улыбался. Это означало, что композитор сочиняет очередную эпиграмму.

Где-то под Вышним Волочком решили искупаться. Жара. Разделись. Влезли в речку. И вдруг…

Бежит народ, что-то кричит, руками машет. Впереди мальчишки, за ними бабы и мужики. Подбегают к купающимся и наперебой орут: “Куда полезли?! В речке боеприпасы!”.

Оказывается, недавно именно в этом месте саперы обнаружили подарок военных лет.

— В войну видывал и не такое, — замечает Василий Павлович, сохраняя спокойствие и выдержку. — Меня, друзья, этим не напугаешь!

Вылезли из воды, оделись, сели в машину и помчались в сторону Москвы, приветливо помахав остолбеневшим местным жителям.

Проехав километров тридцать, храбрецы обнаружили, что едут без ботинок. Только Вася мог позволить себе войти в отель “Метрополь” в носках.

Свадьбу своей единственной дочери Василий Павлович справлял долго и в разных местах. Апофеоз события проходил на даче, в Комарово. Огромный участок — полгектара, огромный дом, огромный сад. Гостей было много. Гуляли на славу. Прошло несколько дней…

Татьяна Давыдовна, жена композитора, всю жизнь провела в суровой борьбе с алкоголем. Сама спиртного не выносила, я бы сказал, по происхождению: родилась в семье киевских врачей, пианистка, прямая, строгая, рыжая, красивая.

На даче Татьяна Давыдовна была уверена в себе и спокойна. Без ее высочайшего разрешения нигде и ста граммов не сыщешь. Все стерильно!

Начинал Вася работать рано утром. Самое продуктивное время. Но после свадьбы дочери стал быстро уставать.

— Что-то я притомился, — говорил он жене. — Пойду в сад яблоньки окучивать…

— Иди, Васенька, иди, — соглашалась Татьяна Давыдовна, — это полезно! Только прошу тебя с участка не уходить. Час ранний, магазин еще закрыт.

— Татьяна! Как ты могла подумать?!.

Минут через двадцать Вася приползал “на бровях”. Какая-то “кафка”!

Оказывается, в разгар свадьбы, под шумок, этот остроумный и дальновидный мужик зарыл под каждую яблоню по три бутылки “Отборного” коньяка. Талант!

Соловьев-Седой жил в огромной квартире на набережной Фонтанки. Дом старинный, петербургский, но без балконов. Втиснутый в лестничную клетку лифт вмещал максимум двух человек. Вася умещался в нем один, но с трудом, а на табло сразу же загоралась лампочка — “перегруз”. Забраться же на свой этаж без подъемного устройства ему было тяжело: возраст, вес и постоянное нарушение функций вестибулярного аппарата из-за безмерного обожания спиртного.

Однажды Вася не добрал. А был уже второй час ночи и взять было негде. Крадучись спустился на улицу и стал ловить машины, чтобы добыть бутылку. Ночью, в расчете подработать на таких страждущих, шоферы возят под сиденьем бутылку-другую водки. Это сейчас через каждые два шага расположены “шопы”, работающие круглосуточно. Главное и несомненное завоевание демократии! А тогда?!.

Машин ночью мало. Таксисты с пассажирами не останавливаются.

Наконец, великий Василий останавливает грузовик с выдвигающейся люлькой — чинить фонари, менять дорожные знаки, натягивать электропровода.

Повезло. Пожилой шофер достает из-под сиденья бутылку. Вася садится к нему в машину:

— Стаканы есть?

— Ну.

— Тогда наливай. И себе тоже.

— Я за рулем. Не буду.

— Ты что, сукин сын, каждую ночь пьешь с Соловьевым-Седым? Наливай, говорю!

— Закуси нет!

— Наливай!!

Тяпнули. Стали болтать. Вспомнили военные дороги…

В те годы самые выдающиеся полководцы зачислили Василия Павловича в свою маршальскую семью. И по праву. Его песни воевали наравне с “катюшами”, “илами” и “тридцатьчетверками”.

Интересно, что Исаак Осипович Дунаевский, мелодии которого распевала вся страна, в войну замолчал. В своих письмах он потом объяснял это тем, что его сковало какое-то оцепенение, какой-то ужас. Мажорный оптимизм его довоенной музыки, воспевший непобедимость и всяческие преимущества нашего строя, рухнул, как карточный домик.

…Минут через двадцать Вася захорошел, почувствовал, что добрал.

— Сажай меня в свою люльку и вези вон к тому окну. Это приказ! — пропел пьяный композитор на мотив какой-то оперной арии…

Татьяна Давыдовна никогда не знала — придет, не придет? Жив ли? Ночь. Тишина. Как маятник слоняется она по гостиной.

Вдруг слышит, кто-то тихо скребется в окно. Решила, что сдвинулась.

Подбегает к окну. Отдергивает штору.

В призрачном свете ночного фонаря ей улыбается пьяная и счастливая физиономия любимого мужа…

Соловьев-Седой в песне был глыбой, эпохой, вершиной! Рядом с ним в Ленинграде трудились и другие композиторы-песенники — Носов, Прицкер, Феркельман, Сорокин. Но в сравнении с Васей они были лишь пригорками.

Однажды Василий Павлович встретил своего приятеля Георгия Носова, у которого чувство юмора и самоиронии было не главным. Будучи слегка навеселе, Вася решил пошутить:

— Вот что я скажу, Гоша, — у тебя всего две хороших песни.

— Ты, Вася, извини меня! — заводится с пол-оборота Носов. — Мое песенное наследие…

— Нет у тебя никакого наследия. И песенного тоже! — обрывает его Соловьев-Седой. — “Далеко-далеко” и “Я счастлив, что я ленинградец”. Остальное не в счет.

— Ты, Вася, из-из-извини меня! — начинает от злости заикаться Гоша.

— Не переживай! Ты сразу успокоишься, — продолжает издеваться Вася, — когда дослушаешь меня до конца.

— Ну, да-да-давай!

— Поскольку ты, Гоша, живешь в мою эпоху, спустя несколько лет тебя забудут и твои песни будут приписывать мне.

Георгий Никифорович тайно недолюбливал Василия Павловича, считая, что ему слишком уж везет, хотя талантом они равны.

В те годы деятели искусств сходили с ума, желая заполучить какую-нибудь бляшку или звание. Носов здесь исключением не был. Он мечтал стать лауреатом Сталинской премии! Другие регалии его волновали меньше.

У ВПСС этого добра было — не сосчитать. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, народный артист СССР, трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, ордена Шахтерской Славы трех степеней, ордена всякой другой славы и куча медалей. Одним словом, когда он навешивал на себя весь этот “иконостас”, он сгибался. Медали, висяшие в самом нижнем ряду, стыдливо прикрывали… Да, да. Именно это.

Недавно, слушая петербургское радио, я обратил внимание на объявление диктора:

— Василий Соловьев-Седой — “Далеко-далеко”…

С Васей мы встретились в аэропорту Пулково. Он летел в Одесский театр музкомедии на премьеру своей оперетты “У родного причала”. Я и Ким Рыжов летели в тот же театр, чтобы показать наше первое творение в этом жанре, опереггу “Журавль в небе”.

Всем известно, что премьера — это праздник. Поэтому начали еще в аэропорту, в ресторане, благо вылет задерживали на два часа.

Накачались изрядно, а ВПСС взял еще с собой несколько стеклянных фляжек с коньяком. Они были удобны тем, что без усилий помещались во внутренние карманы. Получался этакий коньячный бронежилет.

В полете великий песенник и мы, его попутчики, уничтожили все запасы и стали громко, на весь самолет, выяснять — кто из нас самый талантливый.

— Ким! Прошу тебя! “Сядь со мною рядом”. Знаешь такую песню? Моя, — начал разговор Василий Павлович.

— Это не ваша песня! Как вам не стыдно! — возмущался я. — Может быть, “Карелия” тоже ваша?

— Моя, — убежденно продолжал Вася, — все песни мои, кроме плохих!

— Я не могу сесть рядом с вами, — резко менял тему Кимуха, — потому что не знаю, где мои костыли…

— Оставь этого очкарика и перелезай ко мне. Я тебе помогу.

— Лезу, — объявлял Рыжов окружающим.

— Кимуша! Ты допускаешь серьезный промах. Зачем ты пишешь все время с Колкером? Это ошибка. Давай напишем с тобой песню века!

В Одессе нас встречал весь театр. Прямо у трапа самолета, почтительно улыбаясь, стояли звезды первой величины: Водяной, Сатосова, Крупник, Ошеровский (режиссер) и вся дирекция театра.

Первым по трапу скатился Вася, за ним, не удержавшись на костылях, спланировал Кимуха. Я не упал лишь только потому, что тащил чемоданы, служившие мне опорой.

Учитывая, что после спектакля Василий Павлович в гостинице “Лондонская” давал банкет на двести персон, одесситы умоляли его поспать и до премьеры не пить. Но уже через минуту горничная бежала за очередной бутылкой.

Вечером нас привезли в театр и затолкали в комнатку администратора площадью, примерно, четыре квадратных метра. ВПСС был пьян в хлам.

Вдруг открывается дверь и появляется величественная одесситка. На голове “хала”, на плечах дорогое каракулевое манто, на лице полный макияж. Администратор подобострастно кидается к ней, чтобы принять шубку. И тут Василий Павлович, с неимоверным усилием оторвав голову от администраторского столика, спрашивает: “Что за курва?”.

Дама, вспыхнув, вылетает пулей в фойе. Обалдевший администратор, стуча от страха зубами, шепчет: “Это третий секретарь обкома КПСС. По идеологии”.

Премьера прошла на ура. Вся Одесса кричала: “Желаем автора!”.

Слегка проспавшись за три часа, пока артисты из кожи лезли у родного причала, чтобы угодить автору, на сцену вышел САМ:

— Дорогие мои евреи! Я вам еще не то напишу! — крикнул Вася в зал.

— Ура! Чтоб ты так жил! — неслось из зала.

— Давайте все вместе споем мои “Подмосковные вечера”!

Больше Вася сказать ничего не мог. Его повело в сторону оркестровой ямы. К счастью, артисты в последнее мгновенье не дали ему грохнуться вниз.

В Одессе Василия Павловича любили не меньше, чем в Ленинграде, и конечно же прощали ему маленькие шалости.

На банкете были все, кроме Васи.

Соловьев-Седой умирал в “Свердловке”. Это ленинградская “Кремлевка”.

За несколько дней до смерти в разговоре со мной великий мастер сказал, вернее прохрипел: “Саня, ты лучше других знаешь ящик моего письменного стола, где лежат все мои регалии. Отдаю весь этот драгметалл, только бы один-единственный раз сходить в лес, в грибы…”

Ленин и Сталин

В 1965 году меня приняли в Союз композиторов.

Я уверен, что поступить на работу в Объединенный институт ядерных исследований значительно легче, чем тогда стать членом творческого союза.

Сначала тебя обсуждает песенная секция Ленинградского отделения Союза композиторов (ЛОСК), потом Секретариат ЛОСК, потом Правление ЛОСК, потом Секретариат Союза композиторов РСФСР, потом Правление Союза композиторов РСФСР, потом Секретариат Союза композиторов СССР, потом Правление Союза композиторов СССР. Подпись Первого секретаря Союза композиторов СССР Т. Н. Хренникова венчала конец этих мытарств.

А дело-то было плевым.

Некоторые мои песни стали в стране очень популярны. Моя профессиональная оснащенность тоже не вызывала сомнений. Андрей Петров, возглавлявший наш Ленинградский Союз композиторов тогда (и возглавляющий его по сей день), мог просто выписать мне “корочки” и дело с концом. Ну как тут не вспомнить А. Сухово-Кобылина: “Что, просителя попарить надо? Так мы его попарим!”.

На жизнь я подрабатывал, аранжируя сочинения других композиторов, среди которых было много маститых, отмеченных высокими званиями. Но это не мешало им не знать, каким концом берется в рот кларнет.

Написать партитуру для оркестра — большой творческий и физический труд. Платили оркестровщику за это копейки. Двадцать копеек за один такт. Таким образом, если я оркестровал песню Носова или Прицкера, Соловьева-Седого или Колмановского, я получал за эту изнурительную работу пятнадцать-двадцать рублей. Не деньги, а слезы.

Итак, я член творческого союза. Это считалось большой победой. Особенно по тем временам. Сейчас я ни за какие коврижки не полез бы в эту лирическую организацию, но тогда…

Некоторые обыватели считают, нет, они просто убеждены в том, что членам творческих союзов платят деньги, типа зарплаты. Что им дают бесплатно огромные петербургские квартиры. Это глубокое заблуждение.

Такими привилегиями пользуются единицы, любимчики режима.

Что касается меня, то я считаю себя заслуженным строителем СССР. Я выстроил за свои кровно заработанные три кооперативные квартиры: дочери, себе с женой и матери с сестренкой Галей. В противном случае мы все закончили бы свою жизнь в знаменитых ленинградских коммуналках.

Сколько раз я слышал восклицания такого рода: “Неужели Марии Пахоменко и Александру Колкеру город не мог выделить приличную жилплощадь?!”. Черт его знает! Может быть, и мог. Но для этого надо было превратиться в ПРОСИТЕЛЯ.

Творческие союзы. Зачем нас всех собирали в кучи? Куча художников, куча композиторов, куча писателей. Правда, так легче было следить за умонастроениями…

Каждая из таких куч напоминала пауков в банке. Каждая куча делилась на две явно неравные части — людей одаренных (их меньшинство) и создателей “маловысокохудожественных” произведений (основная масса).

При этом я заметил такую закономерность. Бездари никогда не смотрятся в зеркало. Все свои неудачи они объясняют интригами одаренных.

Любимое занятие неудачников — считать деньги в чужом кармане. А, как известно, “в чужой руке всегда толще”! (Народная мудрость.)

Перед композиторскими съездами издавались газетки, где меня изображали всегда таким образом: либо на Колкера сыпался с неба золотой дождь (“кап-кап-кап-кап-каплет дождик…”), либо Колкер энергично дергал рычаг колонки и выкачивал не воду, а опять же монеты (“качает, качает, качает…”).

В монферрановском особняке, на Большой Морской, 45, где находится Санкт-Петербургское отделение Союза композиторов, есть уникальный концертный зал. Он целиком сделан из дерева, на что ушло более ста пород экзотической древесины. Высокие итальянские окна. Напротив, на уровне второго этажа изящная балюстрада. В углу винтовая лестница. Лишь небольшая часть стен над деревянными панелями обтянута муаровым штофом.

В этом зале композиторы исполняют свои опусы. Здесь же они пьянствуют. Сюда же их привозят, но уже в гробах, для прощания со своими коллегами.

Однажды, еще не будучи членом союза, я был приглашен на празднование Старого Нового года в этот зал.

Столики были накрыты. За “правительственным” восседал Андрей Петров с женой и приглашенный на праздник Мстислав Ростропович.

В конце зала, поближе к выходной двери, приткнулись я и Рыжов.

Дома мы с Кимом приготовили выступление и записали его на магнитную ленту. Поскольку в стране была оттепель (якобы!), мы решили позволить себе… В нашей сценке было всего два персонажа — Ленин и Сталин. Картавый Рыжов играл Ленина, а я Сталина.

— Скажите, Иосиф Виссарионович, а кто такой этот ваш Колкер?

— Он написал, Владимир Ильич, песню “Дождик”.

— А что дал этот “Дождик” рабочим и крестьянам?

— Да ничего не дал, Владимир Ильич. Кроме того, этот самый Колкер — еврей!

— Так может быть, Иосиф Виссарионович, мы возьмем этого самого Колкера и…

— Я угадал вашу мысль, Владимир Ильич. Мы возьмем его и расстреляем!

— Верно, батенька! Совершенно верно!

Мы были уверены, что на праздновании Старого Нового года такая невинная юмореска вызовет безудержный хохот и гром оваций. Прозвучали последние слова нашего дуэта, записанного на магнитофон, и…

Тишина. Зловещая тягучая тишина. Лишь один человек мелкими торопливыми шажками стремительно кинулся к телефону.

А я всегда считал его музыковедом…

Беспомощно оглядываюсь и, заикаясь, спрашиваю у Петрова:

— Что мне делать? Андрей Павлович!

— Возьми свое творение, спустись в туалет и мгновенно уничтожь! Иначе Союза композиторов тебе не видать, как своих ушей! — отвечает, заикаясь, Андрей Павлович.

Я схватил пленку и ринулся вниз к туалетам. Пленка рвалась с трудом. Заграничная! Сливной бачок набирал очередную порцию воды очень медленно. Наконец, все следы преступления были уничтожены.

При выходе из туалета меня облапил Ростропович:

— Умоляю! Дай переписать! Это гениально!

— Что переписать? — удивленно смотрел я на него.

В 1968-м я стал одним из первых лауреатов премии Ленинградского комсомола. Газета “Смена” поздравила меня такими строчками:

“За музыку звонкую, яркую, смелую Тебе мы завидуем завистью белою!”.

На следующий год Андрей Петров, как бы невзначай, напомнил мне, что я горячо желаю быть в первых рядах строителей коммунистического общества. И вот я в КПСС.

Зачем вы, мальчики, красивых любите?

Маша Пахоменко?

Мария Пахоменко?

Мария Леонидовна Пахоменко?

Время здесь не властно. Это очень красивая женщина!

Маша родилась в Ленинграде, но все ее родственники — мать, отец, бабки и деды — из Белоруссии, с Краснополья.

Я вывел формулу: белорусы — это те же русские, но со знаком качества.

Мне повезло вдвойне. Маша красива и умна. Редкий случай.

Моей везучести просто нет предела. Маша красива, умна и предана своей семье. Весь день она колготится, ни разу не присев. Продуктовые магазины, обед, стиральная машина, уборка.

Отдых для нее наступает к вечеру, когда, наведя скромный макияж, она едет на сольный концерт.

Сначала Маша пела в женском вокальном квартете. Солисткой она стала значительно позже, в шестьдесят четвертом году.

Мне стоило больших усилий — в те времена, когда она еще пела в квартете, — уговорить ее выступить в новом амплуа и записать свою первую сольную песню “Качает, качает, качает…”.

Песня была написана на стихи Льва Куклина к спектаклю “Иду на грозу” по роману Д. Гранина. Дебют этот был несомненной удачей.

Расставшись с театром, песня зажила своей самостоятельной жизнью. Молодой, удивительно чистый, а главное, незнакомый Машин голос сыграл здесь важную роль. Через год всё и вся “качало” — корабли и поезда, молодежные вечера и концертную эстраду. Позже Мария Леонидовна стала исполнительницей очень многих песен наших композиторов. От М. Блантера и В. Соловьева-Седого до А. Пахмутовой и В. Гаврилина.

Из моих “женских” песен она спела почти все.

“Опять плывут куда-то корабли”, “Утоли мои печали” — стихи Инны Кашежевой; “Хохлома”, “Чтобы ни случилось” — стихи Михаила Рябинина; “Стоят девчонки”, “Красивые слова”, “Моя Россия”, “Рябина” и романс Лиды (из мюзикла “Свадьба Кречинского”), “Чудо-кони” и “Признание” — все на стихи Кима Рыжова.

Песня “Признание” — это исповедь женщины, вышедшей замуж не по любви. А сколько таких было в послевоенные годы…

И хотя война была далеко в прошлом, проблема замужества у нас оставалась болезненной во все времена. “Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят”. Эту статистику регулярно подправляли Корея и Вьетнам, Афганистан и Чечня, Таджикистан и… Убивают самых юных. Женихов.

Вот и голосят по всей России безутешные матери и обезумевшие невесты.

Ким написал такие грустные и жизненные строчки:

Эту песню Маша поет уже четверть века. Песня не стареет.

Интересно устроен наш зритель. Он, не задумываясь, отождествляет поэтический образ песни с исполнителем. Увидел в телепередаче, как Пахоменко искренно и проникновенно поет “Признание”, и мчится к телефону: “Правда, что вы с Марией развелись?”. Многие годы нам на концертах задавали, смущаясь и краснея, один и тот же вопрос: “Извините меня за нескромность, говорят, что вы с Пархоменкой развелись. Это правда?”.

Я не понимал, почему советский народ был так недоволен тем, что Пахоменко вышла замуж за Колкера. Сначала мы горячо оправдывались:

— Да что вы! У нас образцовая дружная семья, у нас растет дочь. Она тоже хочет стать артисткой!

Но раздавался очередной телефонный звонок и кто-нибудь из знакомых или незнакомых спрашивал:

— Правда, что вы развелись?

Меня научили — никогда не оправдывайся. И когда умирающий от любопытства поклонник (поклонница) Пахоменко начинал лепетать что-то по поводу нашего развода, я приглушенным, скорбным голосом отвечал:

— Да. Случилось непоправимое. Мы развелись. Маша вышла за Кобзона, а я женился на Пьехе…

— Ой, врешь! — весело кричали в ответ.

В 1968 году во Франции в Каннах Мария Леонидовна стала победительницей европейского конкурса грамзаписей “МИДЕМ”, завоевав Большой приз.

В те годы вышло более двух миллионов дисков с записями песен в исполнении Марии Пахоменко.

Советскую звезду поселили в отеле “Карлтон”. Часов в девять утра бесшумно открылась дверь и в апартаменты вошел стюард. Прямо к кровати он подвез столик, на котором, кроме легкого завтрака, красовался красивый литографский проспект. Известную эстрадную певицу приглашали посетить салон, где продавались бриллианты.

Владельцы салона надеялись, что мадам Мария сможет удовлетворить свой взыскательный вкус и приобретет какие-нибудь украшения.

Особое внимание посетителей салона должны были привлечь сравнительно низкие цены, не более 150 тысяч долларов.

Артистам, выезжающим за границу на международные конкурсы, наше государство платило суточные…

В зале, где проходили репетиции гала-концерта, было прохладно. Артисты, дожидаясь приглашения дирижера, сидели, накинув на плечи шубки или модные тогда дубленки. И вот приглашают на сцену мадам Пахоменко, чтобы отрепетировать с оркестром песню “Чудо-кони”.

И туг Машей овладевает жуткое сомнение. Что делать с дубленкой? Выйти в ней к оркестру? Неприлично. Свернуть и взять под мышку? Неудобно петь. Оставить в зале? Но впереди через несколько рядов сидит какой-то жуткий тип, совершенно не внушающий доверия, — черные до плеч волосы, косоватый воровской взгляд. Черт его знает. Дубленка-то дорогая! А главное, единственная! Оставишь в зале, а потом…

Слава богу, все обошлось. Маша отрепетировала и спустилась со сцены. Дубленка была на месте. Следующим вышел к оркестру этот подозрительный тип. Им оказался всемирно известный композитор Фрэнсис Дей.

В 1971 году на конкурсе “Золотой Орфей” представительное международное жюри присудило “Гран-при” молодой ленинградской певице Марии Пахоменко.

Нетрудно себе представить мое беспокойство за жену, когда ее отправляли в Болгарию. Чиновников из Минкульта СССР никогда не волновало, где певица возьмет концертное платье, кто сделает ей прическу. Их не интересовало, кто напишет партитуры конкурсных песен для большого эстрадно-симфонического оркестра, как вы будете защищать честь великой страны на международном форуме песни. Это ваши проблемы.

Мужа вместе с женой, естественно, за рубеж не выпустили.

Звоню в Москву. Спрашиваю: “Какие сведения из Болгарии? Как выступает Пахоменко?”. Отвечают: “Не знаем. Исчерпан лимит на телефонные переговоры”.

Дозваниваюсь в Варну, находящуюся в нескольких километрах от Бургаса, где проходит конкурс.

Спрашиваю: “Как выступает Мария Пахоменко?”. Апаше по культурным вопросам отвечает: “Не знаем. У нас очень много работы!”. Называть себя во множественном числе было принято у “культурных” апаше. Фантастика!

И вот счастливая Маша звонит в Москву, в Министерство культуры и докладывает:

— Впервые в нашей стране завоевала высшую награду международного фестиваля “Золотой Орфей” — “Гран-при”!

— Что “Гран-при”? Что “Гран-при”? А где первое место?! — возмущаются в Москве. Фантастика!

Своеобразная реакция на победу Пахоменко была и в Ленинградском обкоме партии.

— А что, “Золотой Орфей” действительно из чистого золота? — спросил по телефону высокомерно-пренебрежительный голос.

— Ага. Четыре с половиной килограмма чистейшего золота 96-й пробы! — ответил я за Машу. — Прошу возле дома выставить вооруженную охрану!

Фантастика!

Я настороженно отношусь к обилию новых имен на современной эстраде. Все эти Ники, Лики, Вики… Многие из них, как мотыльки-однодневки. И даже стоящий (или лежащий) за их спиной финансовый магнат не всесилен. Ах, если б можно было купить талант и сценическое обаяние!

Но есть имя, которое много лет вызывает у меня и Марии Леонидовны бесспорное почитание. Это Алла Борисовна Пугачева. Целая эпоха в нашей песенной стране!

Тем больнее было услышать в цикле телевизионных передач, посвященных любимой певице, что первой артисткой в нашей стране, завоевавшей “Золотого Орфея”, была она, Алла Пугачева.

Кому-кому, а ей-то уж известно лучше других, что за несколько лет до нее, в 1971 году этой престижной награды была удостоена Мария Пахоменко.

“Хочешь жить — умей вертеться!”. Этот постулат принял в моей жизни индивидуальный опенок. Раскрою некоторые семейные тайны.

Если для театра характерна, скажем, “сцена у фонтана”, то моя жизнь наполнена “сценами у дверей”. У входных дверей в нашу квартиру.

Звонок в дверь.

— Мария! Это мы. Твои соседи. Из общежития! “Разговоры да разговоры, слово к слову тянется, разговоры стихнут скоро, а любо-о-овь останется!”. Мария! Ну, не жидись! Дай треху!

Звонок в дверь.

— Разрешите доложить — капитан первого ранга Иванов! Выполняя поручение экипажа ракетного крейсера “Свирепый”, хочу вручить вам, Мария, скромный букет цветов.

— Товарищ капитан первого ранга! Да где же вы видели, чтобы к артистам приходили в семь часов утра? Хотя бы и с цветами! — возмущается за дверью Пахоменко.

— А вы, Мария, не переживайте. Знаете, как много в жизни красот для тех, кто рано встает? Вам надлежит букет, безусловно, принять. А в знак, так сказать, ответной благодарности прошу вас исполнить для меня лично мою любимую песню “Ах вы ночи, матросские ночи”. Если у вас не парадная, так сказать, форма одежды, это меня не смущает. В какой-то мере, это даже приятно!

— Слушай мою команду! — рявкаю я из-за двери тоном контр-адмирала. — Кру-угом! Марш!

Звонок в дверь.

— Я люблю Марию…

— Я тоже, — отвечаю миролюбивым тоном.

— Мне нужно срочно ее увидеть. Я хочу ее прямо сейчас…

Выглядываю в дверной глазок. Стоит парень. Следы неуравновешенности украшают его тусклое лицо.

— Молодой человек! Хотите увидеть Марию Леонидовну? Пожалуйста, приходите на концерт. Сегодня концерт в Театре эстрады, на Желябова. Возле ДЛТ. Усекли?

Звонок в дверь.

— Вы меня не поняли. Я сейчас ее хочу…

— Сейчас я спущу тебя с лестницы! — храбро кричу я через закрытую дверь, мысленно соизмеряя свою щуплость с его спортивной фигурой.

Звонок в дверь.

— Я очень хочу…

Забыв, что у меня семья, что я могу ее никогда больше не увидеть, выскакиваю на лестничную площадку. Мои очки оказываются на уровне живота страдателя:

— Во-первых, Пахоменко нет дома. Во-вторых, хромай отсюда! Донжуан сраный! Постыдился бы! Мария Леонидовна тебе в матери годится!

— Нет! Нет! Это ложь! В какие матери? Мария совсем молодая! Молодая и безумно красивая! Я люблю ее! Я целую ее… когда она поет в телевизор.

Завязывается потасовка. От неминуемых увечий меня спасают соседи.

Страдалец кубарем скатывается по лестнице вниз. У меня в руках остается его шапка.

Звоню в милицию.

— Так, мол, и так. Приходил один… Говорит, что любит.

— Александр Наумович! — посмеивается дежурный райотдела. — Вы успокойтесь. Если вернется за шапкой, вы позвоните нам. Мы сразу.

На другой день Маша с дочкой уехала к родственникам. Я один.

Звонок в дверь.

— Извините меня! Ради всего святого! Вы никогда меня больше не увидите! Мне стыдно за вчерашнее. Как дурно я поступил!

Этот высокий литературный “штиль” растопил мое сердце. Выхожу на лестницу. Отдаю шапку.

— Давай поговорим как мужчина с мужчиной, — говорю тихо и ласково. — Мария Леонидовна воспитывает дочь. У нее сложная и напряженная жизнь. Хочешь проявить к ней свои чувства? Приходи на концерт. Принеси цветы. Ей будет приятно. И тебе тоже.

— Я очень вам признателен. Еще раз извините! Я исчезаю!

Взял шапку и ушел.

Дочь, окончив Ленинградский институт театра, музыки и кино, стала работать на эстраде. Иногда на концертах мы выступаем всем семейством — Маша, Наташа и я. А теперь, когда подросла внучка (ей уже восемь лет!), — две Маши, Наташа и я.

Если мы выступаем втроем, “доброжелатели” ленконцертовского помола шипят в спину: “Сообразили на троих!”.

Было часов одиннадцать вечера, когда, “сообразив на троих”, мы подъехали к дому.

Высадив из машины своих дам, я подхватил мешок с концертными платьями и проводил их до дверей квартиры. Так спокойнее.

Гараж у меня рядом с домом. Загнал свою рабочую лошадь “в стойло”. Из темноты ко мне подходит… Нет! Это не тот! Тот был совсем молодой. Я запомнил его на всю жизнь! А этот — усы, бородка. На носу пенсне.

— Я люблю Марию! Я хочу! — услышал я родной голос.

Милиция обнаружила у временно не работающего гражданина Шутко, кроме усов, бородки и пенсне, список предметов, необходимых ему для полного счастья: золотые запонки, кольцо с бриллиантом, автомобиль “Волга” черного цвета и Мария Пахоменко.

Чтобы покинуть город, ему дали 24 часа. Яичными визитами он нас больше не тревожил. Он писал письма. Кажется, из Ростова-на-Дону. Нашим соседям.

Несколько достоверных цитат из писем других “поклонников”. (Умные, уважительные письма я отложил в сторону.)