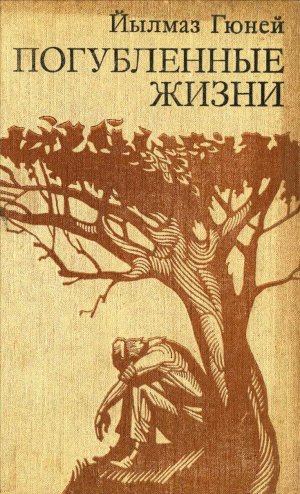

Yilmaz Güney

Boynu bükük öldüler

ANKARA 1971

Перевод с турецкого

Предисловие К. БЕЛОВОЙ

Редактор А. МИХАЛЕВ

© Предисловие и перевод на русский язык «Прогресс», 1978

ЙЫЛМАЗ ГЮНЕЙ И ЕГО ГЕРОИ

Имя писателя, кинорежиссера и актера Йылмаза Гюнея широко известно в Турции. Более того, без преувеличения можно сказать, что почти вся страна знает Гюнея в лицо. В середине 60-х годов его фотографии, посвященные ему статьи, рецензии на его фильмы и книги не сходили со страниц газет и журналов. Его лицо, увеличенное до огромных размеров, смотрело с тысяч экранов и афиш. Некрасивый, но обаятельный, Гюней был в кино воплощением мужественности: бесстрашным и суровым контрабандистом с южных границ, лихим наездником, неуловимым разбойником, удачливым соперником в современных мелодрамах. Он был королем экрана, охотно принявшим эпатирующее прозвище «безобразный король», и воротилы кинобизнеса делали все возможное, чтобы миф о «безобразном короле» заслонил подлинного Йылмаза Гюнея. Отделы светской хроники смаковали подробности личной жизни актера, изображая его скандалистом и прожигателем жизни. Когда же Гюней начал ставить собственные, реалистические фильмы из жизни народа, цензура отчаянно старалась не допустить их на экран. Но режиссер и сценарист Йылмаз Гюней упорно шел своим путем, закладывая основы нового турецкого кино, свободного от влияния коммерческого кинематографа Запада с его культом насилия и секса, с его дешевой сентиментальностью.

Судьба Йылмаза Гюнея необычна. Сын бедного крестьянина, он родился в 1931 году близ местечка Сиверек, в глухом уголке южной Анатолии. С детских лет он работает, помогая отцу прокормить семью, но все его помыслы подчинены одному — любой ценой получить образование. Ему удается перебраться в Адану, крупнейший город на юге Турции, и поступить в лицей. Здесь, в Адане, молодой Йылмаз Пютюн (такова настоящая фамилия писателя) делает и первые шаги в литературе, публикуя в местных газетах и журналах рассказы о деревенской жизни.

Адане принадлежит совершенно особая роль в формировании кадров прогрессивной интеллигенции Турции. Притягивая к себе наиболее одаренную и целеустремленную молодежь юго-восточных районов страны, этот город стал своего рода питомником талантов, составляющих ныне гордость турецкой литературы и искусства. В разное время в Адане жили и работали писатели Орхан Кемаль, Бекир Йылдыз, Яшар Кемаль, Демирташ Джейхун; здесь начинался творческий путь художника Абидина Дино, поэта и журналиста Кемаля Байрама, кинорежиссера Али Озгентюрка. Этот список можно дополнить десятками других известных имен.

Колорит полного резких контрастов юга Турции наложил заметный отпечаток на многие художественные произведения последних десятилетий. Необозримые хлопковые плантации, гнущие спину под жарким солнцем безропотные батраки, не желающие смириться с несправедливостью бунтари, дикие феодальные пережитки и бурный процесс капитализации деревни, живущая по своим законам беспокойная граница с ее отважными контрабандистами, стихийные бедствия, пыльные бури, затяжные зимние дожди, яркие краски короткой весны и щедрой осени — весь этот мир «аданские питомцы» перенесли на киноэкран и на страницы своих книг (советский читатель знаком с романами Яшара Кемаля «Тощий Мемед» и «Жестянка», с рассказами из сборника Бекира Йылдыза «Черный вагон»). Они поведали о печалях и бедах этих забытых богом мест, где приходится в борьбе отстаивать свое человеческое достоинство… Вероятно, не случайно Йылмаз Пютюн после переезда в Стамбул взял псевдоним Гюней, что означает «юг». Символично звучит и сочетание Йылмаз Гюней — «несгибаемый юг».

В Стамбуле Гюней поступает на экономический факультет Технического университета. Чтобы как-то сводить концы с концами, он берется за любую работу и впервые сталкивается с миром кино: снимается в эпизодических ролях, выступает в качестве ассистента режиссера. Он продолжает писать и публиковать рассказы. В одном из них цензура усмотрела «коммунистическую пропаганду», и Гюней вынужден расстаться с университетом — его приговаривают к полутора годам тюрьмы и шести месяцам ссылки. В тюрьме у писателя рождается замысел романа «Погубленные жизни», он пишет первые главы. Однако в то время обстоятельства не позволяют Гюнею завершить книгу. Выйдя на свободу, он безуспешно ищет работу, пока в 1963 году режиссер Нури Акынджи не предлагает ему сняться в серии фильмов из жизни Турции в османскую эпоху. С этих-то псевдоисторических боевиков и начался взлет «безобразного короля», оказавшегося не только блестящим актером, но и талантливым режиссером. Неожиданно, после стольких лет безвестности, пришедшая слава не помешала Гюнею сохранить в чистоте свои идеалы, стремление создавать настоящие произведения искусства. Работая как одержимый, он выпускает по шесть-восемь картин в год, чтобы на вырученные деньги ставить фильмы, отвечающие его собственным вкусам и требованиям. В конце 60-х годов, проходя службу в армии, Гюней пишет сценарий фильма «Надежда»: рассказ о трагической судьбе маленького человека — городского извозчика, который, потеряв лошадь, остается без средств к существованию; обманутый шарлатаном, он отправляется на поиски клада в пустыню и, проблуждав несколько дней, сходит с ума. «Надежда» завоевала в 1970 году первую премию на национальном кинофестивале. Цензуре, обвинившей фильм в «создании неверного представления о турецком обществе», удалось на время запретить прокат картины, но она все-таки вышла на экраны страны, а затем получила и международную известность. Тунисский журнал «Жён Африк» назвал «Надежду» одним из лучших произведений кинематографии развивающихся стран. Турецкая критика считает картину поворотным пунктом на пути отечественного кино к реализму.

Следующие два года были чрезвычайно плодотворными в кинематографическом и литературном творчестве Йылмаза Гюнея. Один за другим появляются его правдивые, полные драматизма фильмы «Боль», «Плач», «Бесстрашные», «Отец», «Всадник». За успехи в развитии национального киноискусства, за новаторство творчества Гюней был в 1972 году удостоен звания лучшего деятеля искусств Турции. В это же время заканчивается и работа над книгой «Погубленные жизни», принесшей автору славу первого лауреата премии Орхана Кемаля — высшей в стране награды за реалистический роман.

Однако это общенациональное признание его таланта приходит к Йылмазу Гюнею, когда он опять за тюремной решеткой. В период чрезвычайного положения, введенного после правого военного переворота 12 марта 1971 года, многие прогрессивные писатели, художники, артисты становятся жертвами репрессий, Гюней арестован по обвинению в «оказании помощи левым экстремистам». Более двух лет проводит он в застенках, но дух его не сломлен. Новые произведения писателя и кинорежиссера — плоды долгих раздумий, переоценки собственных взглядов и недавних политических событий — увидели свет сразу же после освобождения Гюнея. В 1974 году выходит фильм «Товарищ». Картина вызвала множество откликов и не сходила с экранов рекордное для Турции время — четыре недели. Буржуазная критика делала вид, что в творчестве Гюнея не произошло никакого качественного сдвига, что он все тот же «безобразный король», однако прогрессивная печать признала фильм, наряду с «Надеждой» и «Плачем», одним из самых зрелых произведений турецкого кинематографа. Лента рассказывает о судьбе двух друзей; в студенческие годы их связывали общие идеалы добра и служения народу, но впоследствии они оказываются в разных лагерях: Джемиль становится влиятельным, преуспевающим буржуа, а Азема убеждения, вся логика его жизни приводят в ряды революционного движения. Главная идея фильма — борьба за лучшее в человеке. Поняв, что Джемиля уже не изменишь, Азем по-новому оценивает собственную жизнь, борется с заблуждениями и буржуазными пережитками в своем сознании. Тема диалектики развития личности, «переделывания» человеком самого себя проходит и через все литературное творчество Йылмаза Гюнея, объединяет в своеобразную трилогию романы «Погубленные жизни» (1971), «Размазня» и «Обвиняемый» (1975).

Герой «Погубленных жизней», сирота Халиль, выросший в хлеву у деревенского богатея и с малых лет привыкший к безропотному послушанию, слепо предан хозяину, он почти обожествляет своего «благодетеля». Лишь ценой больших потерь и тяжелых страданий юноша приходит к прозрению. Подспудно нараставший в его душе протест наконец выливается в стихийный бунт против рабской доли и уродливых предрассудков, лишающих его надежды на счастье. Наступает момент, когда он понимает, что больше не может оставаться в деревне. Дождливой осенней ночью, наскоро попрощавшись с батраками, он вместе с любимой девушкой уходит в город, навстречу новой судьбе.

Характеры других персонажей также даны автором в развитии, хотя в их трагически безысходной жизни и не происходит видимых перемен. Бездомные и нищие батраки, почти крепостные Кадир-аги и его братьев, они тем не менее понимают, что их погубленные жизни должны послужить уроком другим, тем, кому еще не поздно решительно изменить свою судьбу. Умирающий от чахотки Хыдыр, добрейший Али Осман, молчаливый Дервиш — эти изнуренные непосильной работой люди уже примирились с тем, что вонючий хлев — их единственное пристанище на земле. Но в душе они гораздо большие бунтари, чем Халиль до его прозрения. Их коллективный опыт, их выстраданный протест, словно эстафета, переходит к Халилю, будит его сознание, помогает сделать решительный шаг.

Особое место в романе занимает сын нищего батрака Ремзи. Можно предположить, что образ этого мальчика в определенной степени автобиографичен, во всяком случае именно Ремзи писатель делает носителем своих идей. Добрый и эмоциональный мальчик с недетским упорством борется за право быть свободным человеком. Если Халиль лишь в зрелом возрасте открывает для себя возможность начать новую жизнь, то Ремзи уже в десять лет видит перед собой ясную цель — выучиться, несмотря на все трудности, обрести независимость и вызволить родителей из-под гнета Кадир-аги. Это уже не стихийный протест, а сознательная борьба.

Проблема образования сельской молодежи, пробуждения у нее критического отношения к действительности чрезвычайно волнует Йылмаза Гюнея. Этой теме посвящен его роман «Размазня». Но писателя не удовлетворяет показ только двух первых фаз диалектического развития личности — стихийного протеста и пробуждения сознания. Герой романа «Обвиняемый», студент университета, вступает в активную политическую борьбу революционно настроенной молодежи.

Необходимо сказать несколько слов о творческом почерке Йылмаза Гюнея. Писатель видит мир во всех его красках и проявлениях, остро подмечает малейшие движения человеческой души, тонко чувствует природу. Необыкновенно лиричны и детально выписаны его пейзажи, портреты деревенских ребятишек и батраков, сцены полевых работ. Наряду с нищетой, безысходностью, непосильным трудом под палящими лучами солнца Гюней показывает и праздники и радости деревни. Автор мастерски противопоставляет замкнутой, удушливой атмосфере хлева, где гибнут человеческие жизни, открытый, свободный, благоуханный простор полей, степи, моря. Вместе с тем долгие годы работы в кино, привычка к «сценарной» технике письма наложили определенный отпечаток на стиль литературных произведений Йылмаза Гюнея. Читая «Погубленные жизни», мы сталкиваемся с рядом чисто «кинематографических» сцен (перестрелка Халиля с курдами, драка в кофейне, таинственные видения в заброшенной деревне Маласча, избиение Эллине). Эти эпизоды служат скорее для развлечения читателя, чем для развития сюжета. Заметим, однако, что в последние годы влияние кинематографа прослеживается и в произведениях других писателей Турции. Пока трудно судить, окажется ли это преходящей модой или превратится в стойкий элемент современного литературного процесса.

Романы Йылмаза Гюнея занимают сегодня видное место в турецкой беллетристике, хотя, бесспорно, его вклад в кино несоизмеримо больше. Если фильмы Гюнея стали поистине новаторским явлением, то в литературе он неотделим от общего направления «социального реализма», широко представленного в творчестве писателей последнего двадцатилетия. Сходство жизненного опыта большинства вышедших из низов прогрессивных прозаиков Турции зачастую заставляет их поднимать одни и те же проблемы. Так, о тяжелой участи разорившихся крестьян, вынужденных уходить в города, немало писал классик турецкой литературы Орхан Кемаль; о стремлении сельской молодежи к образованию и о препятствиях, которые ей приходится преодолевать, рассказывает книга Кемаля Тахира «Семечко в степи» (1967); развернутая картина капитализации сельского хозяйства, приводящей к необратимым переменам в жизни деревни, дана в произведениях Яшара Кемаля; крестьян, батраков, контрабандистов из юго-восточных районов Турции читатель встречает в многочисленных рассказах Бекира Йылдыза. Подобно тому как «деревенские» произведения Гюнея, включая его рассказы и сценарии, влились в общий поток литературы «социального реализма», так и его «городской» роман, «Обвиняемый», представляет собой типичный пример литературы «политического направления», рожденной событиями переворота 1971 года.

В то же время романам Йылмаза Гюнея присущи черты, отличающие их от близких по теме произведений других авторов. Писатель показывает личность в постоянном внутреннем развитии, делает своих героев более целеустремленными. Халиль и Эмине уходят в город, связывая надежды на избавление от рабской доли с работой на фабрике. Они вольются в ряды городского пролетариата — и это придает роману оптимистическое звучание. В фильме «Товарищ» Азем понимает, что сможет стать подлинным борцом за дело пролетариата, лишь до конца освободившись от мелкобуржуазных предрассудков. Даже обреченный на гибель Яшар Йылмаз, герой романа «Обвиняемый», думает о будущем — своей самоотверженностью он призывает товарищей к борьбе, к верности революционной идее. Стремление заглянуть в будущее характерно для каждого произведения Гюнея. В обыкновенном товариществе деревенской бедноты писатель усматривает ростки качественно новой солидарности. Всмотритесь в сцену петушиного боя в «Погубленных жизнях»: крестьяне и батраки отдают последние гроши, чтобы собрать необходимую сумму на заклад, потому что победа петуха, принадлежащего Арабу Сейфи, для них равнозначна их общей — пусть лишь символической — победе над угнетателем.

К проблемам, поднятым в романах «Погубленные жизни», «Размазня» и «Обвиняемый», Йылмаз Гюней возвращается в вышедшей в конце 1975 года книге «Моя тюремная камера», стремясь дать им более глубокое теоретическое осмысление. Турецкий журнал «Милитан» в рецензии на эту книгу подчеркивает, что она развенчивает миф о «безобразном короле» и знакомит читателя с размышлениями Гюнея о борьбе за раскрепощение личности и очищение сознания от рабских привычек, об установлении тесных связей между революционным художником и народными массами. Придавая огромное значение идейным позициям писателя и роли художественного творчества в революционной борьбе, Йылмаз Гюней пишет: «Пролетарское искусство нельзя считать просто вспомогательным элементом, находящимся вне борьбы пролетариата за власть; я рассматриваю его как неотделимую, живую часть этой борьбы. Пролетарским художником может быть лишь тот, кто находится в гуще этой борьбы и выполняет все обязанности, которые возлагает на него революция»[1].

К. Белова

У каждого есть город, о котором он тоскует, город, который он видит во сне. У меня тоже есть такой город. Это Адана. В Адане живут дорогие моему сердцу люди. Шюкрю Текбаш — один из них, ему я и посвящаю этот роман.

Часть первая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Пустынная дорога, залитая лунным светом, колючки чертополоха, устало раскачивающиеся под свою, им одним ведомую мелодию, голые хлопковые поля — все это вызывало в Халиле суеверный страх, рассеиваемый лишь назойливым скрипом колес арбы. И эта ночь бесконечного одиночества, простиравшегося от земли до самого неба, и эти поля, тянувшиеся насколько хватало глаз, а потом исчезавшие где-то в пустоте, напоминали страшную сказку, грустную, далекую песню. А скрип колес звучал прекрасной колыбельной, по которой Халиль так истосковался. Халиля пьянили запахи земли, листьев, трав и ласка легкого ветерка. Такое сияние и такие серебряные ночи бывают только здесь, в краю Юрегира. И в эту ночь, ночь бесконечного одиночества, все существа, даже те, о которых нам ничего не известно, расточают себя с удивительной щедростью. Подхваченное волной прохладного душистого ветра, дыхание Юрегира может долететь до самых дальних стран, найти затерявшееся на чужбине сердце и пробудить в нем воспоминания о прошлом. И это дыхание, едва коснувшись тоскующих струн души, острой болью отзовется в сознании, чтобы оживить осколки разбитых воспоминаний и оставить горький привкус. В конце концов, жизнь невозможна без прошлого, потому что нельзя измерить ее глубину, не зная горестей прошлого, грусти прошлого, радости прошлого. И поэтому на земле царит ночь, сладостная, как детская песня, как звучащая в этой песне надежда.

И хотя в долине Юрегира царит добрая ночь, одинаково добрая к человеку и лошади, к птице и быку, к небу и земле, Халиль, под тяжестью нахлынувших воспоминаний, особенно остро чувствует свое одиночество.

Как сквозь пелену тумана он видит свое детство. Длинной вереницей проплывают дни, сменяют друг друга картины далекого прошлого: смертельно раненный отец, будто пригвожденный к стене дома, едкий запах пороховой гари и тлеющего пыжа, дым, рассеивающийся в воздухе, и опять отец с кремневым ружьем в руке, медленно сползающий по стене на землю… Мать, растерянная, сразу постаревшая… Хриплый голос отца: «Меня убили, Эмино!» — и его глаза, глаза затравленного зверя, а на губах — улыбка, полная презрения к смерти. Друзья похоронили отца. Мать отрезала две пряди волос: одну положила отцу на грудь, другую привязала к шесту и воткнула шест рядом с камнем, по обычаю положенным на могилу.

Но прядь эту сорвал с шеста ветер…

Халиль отчетливо видит, как ветер уносит волосы матери, видит невысокий холм, слышит запах свежевырытой земли…

Настала пора уходить. Уходить от отцовской земли, от дома, от росшего перед ним дерева. И вот уже растворяются в темноте дома и деревья, все погружается в безмолвие ночи, земля засыпает — потому что настала пора уходить. Облака клубятся у горных вершин, вершины скрываются в облаках, горы становятся лиловыми, затем темно-синими.

Туманы обволакивают мир — настала пора уходить…

Они прошли долгий путь от родной деревни Каледжик уезда Сиверек до деревни Енидже, неподалеку от Аданы. Но человека, которого они искали, там уже не было. Он куда-то переселился. А куда — никто не знал. Их приютил Камбер. Халиль помнит мать вечно больной и измученной. Такое же страдание он читает в лицах нищих, их глаза смотрят на него скорбными глазами его матери. Мать была до того худой, что казалась скелетом, прикрытым лохмотьями. Иссохшие руки, бледное изможденное лицо, босые ноги с потрескавшимися ступнями… У этой несчастной женщины в целом мире не было никого, кто поддержал бы ее…

Через несколько дней после прихода в Енидже она умерла, оставив маленького Халиля круглым сиротой. Возле покойницы хлопотали какие-то женщины: одна вливала ей в рот святую воду, другая подвязывала подбородок, связывала большие пальцы ног вместе.

Утром Камбер отвел Халиля на ферму. Халилю дали чарыки[2], сунули в руки хворостину и отправили пасти телят. Так Халиль стал батрачить. Постепенно маленький курд вырос, научился говорить по-турецки. Жил он как все батраки: летом спал на крыше хлева, зимой — на соломенном матрасе в хлеву…

Воспоминания Халиля нарушила песня, которую негромко затянул возчик Дервиш. Волы еле плелись от усталости. Халиль помнил их еще совсем маленькими бычками.

— У-ух ты, мать твою! — ежась от холода, выругался Дервиш.

Скинув с плеч шинель, Халиль протянул ее Дервишу.

— Что ты, не надо! Ей-богу не надо!

— Бери, бери! Мне не холодно.

Виновато улыбаясь, Дервиш накинул на плечи шинель.

Еще на постоялом дворе Дервиш показался Халилю каким-то чудным в своей новой, кричащего синего цвета фуражке. Лицо его было надуто от важности, даже цигарку он держал по-особому, не как все, и ходил тоже по-особому, очень потешно. В то же время он чувствовал себя неловко в новой фуражке, то и дело мотал головой, озирался по сторонам, дергал плечами, чесал за ухом. Пока они ели обильно приправленный луком кебаб, Дервиш норовил обнять Халиля, лез к нему с поцелуями, И Халиль, с жалостью глядя на этого чавкающего человека, думал о том, как сильно Дервиш постарел. Три года Халиль служил в армии и не раз вспоминал Дервиша, только совсем другого. Теперь же перед Халилем был немощный, сломленный жизнью старик.

Халиль всматривался в его лицо, затененное козырьком ярко-синей фуражки. Оно было потрепанным, как старый ботинок. А голос? Разве такой голос был у Дервиша прежде? А эти угасшие глаза, жалкие отвислые усы, жиденькая бороденка?..

Постепенно в темноте начали проступать очертания деревни. Халиль уже различал дома, деревья, виноградники. Из мрака неожиданно выплывали ветхие строения, одинокие деревья. Все чаще вслед арбе лаяли собаки, со всех сторон неслось пение петухов — наступало ласковое утро. Где-то рядом залаяла собака, и на Халиля повеяло теплом домашнего очага. Он приподнялся на колени и, когда собака залаяла вновь, взволнованно спросил:

— Дядя Дервиш, ведь это наш Карабаш, правда?

— Карабаш? Нет, племянничек, Карабаш давным-давно подох.

— Ну-у?

— Ей-богу.

До чего же забавным и веселым был тот пес… Халилю стало грустно.

— Да, племянничек, так-то вот, — вздохнул Дервиш. — Подох наш Карабаш.

Луна постепенно растворялась в утреннем небе, становилось все светлее и светлее. Земля пахла свежестью, пахла росой.

Они ехали меж вспаханных полей.

— Дядя Дервиш, где-то здесь было кладбище, да?

— Нету больше кладбища, племянничек, перепахали. Под поле перепахали.

— Под поле? Остановись на минутку!

Дервиш остановил волов. Халиль спрыгнул с арбы и, проваливаясь по щиколотку в мягкую пашню, от которой шел одуряющий запах теплой, влажной земли, побрел по полю. Вдруг Халиль остановился. Где-то здесь было кладбище. Но разве отыщешь теперь могилу матери?

«Мама!» — билось у него в горле.

Заложив руки за спину, Кадир-ага [3] всматривался вдаль, словно чего-то ждал. Над землей медленно поднимался, клубясь и расползаясь в стороны, туман. Вот уже стали видны крестьяне, работавшие в поле, и вереница людей, бредущих навстречу рассвету.

К деревне приближался скрип колес. Наконец показалась и сама арба, двигавшаяся прямо к хозяйскому дому.

Хозяин, Кадир-ага, сидел на веранде, как и три года назад, когда Халиль уезжал в армию. Это так поразило Халиля, что он на ходу спрыгнул с арбы и кинулся вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Хозяин даже не шелохнулся и, глядя поверх Халиля, сказал:

— Ну что, приехал?

— Приехал, мой господин, — со слезами на глазах ответил Халиль и припал губами к рукам хозяина. За годы службы он соскучился по этим иссохшим, холодным рукам, оставлявшим на губах такое сладостное ощущение. Халиль целовал руки хозяина, терся о них лицом.

— Ну-ну, хватит!

Халиль заглянул хозяину в глаза, посмотрел на его поседевшие волосы и брови. К горлу подступил комок. Халиль с трудом сдержался, чтобы не заплакать.

— Значит, отслужил? — спросил Кадир-ага. — Подумать только, три года! Как быстро пролетело время…

— Нет, мой господин. Не быстро. Очень долго, — смущенно проговорил Халиль.

Он глядел на хозяина и не мог наглядеться. А хозяин был маленький, неказистый, только очень богатый. Халилю хотелось выплакать у хозяина на груди свое горе, излить ему душу. Но он знал, что это невозможно, и потому чувствовал еще большую тоску. Коротышка хозяин был в глазах Халиля чуть ли не господом богом.

Кадир-аге стало не по себе от пристального взгляда парня, и он сказал:

— Хорошо, хорошо, иди!

Покорно сложив на груди руки, Халиль попятился.

— И пришли ко мне Мухиттина!

— Слушаюсь.

Мухиттин в это время подметал двор. Увидев Халиля, он бросил метлу и кинулся обнимать его:

— Здравствуй, брат!

— Тебя хозяин зовет. Прислал меня за тобой.

— Ладно, расскажи лучше, как ты?

— Все в порядке, брат, все в порядке…

— Сейчас я к нему сбегаю, а потом поговорим.

Халиль поднял метлу и принялся мести двор. Дервиш уже заводил волов в хлев. Лучи вырвавшегося из-за крыш солнца залили двор ярким светом. Халиль выпрямился, осмотрелся. Дерево, росшее перед домом, исчезло. «Срубили», — с горечью подумал он.

Вскоре вернулся Мухиттин.

— Давно срубили шелковицу, Мухиттин-аби[4]?

— Шелковицу? Э-э-э, шелковицу… Давно.

У Халиля ёкнуло сердце.

— Ну, выкладывай, что у тебя хорошего, — сказал Мухиттин.

— Да ничего…

К полудню стало припекать. Собаки и куры жались к стенам, стараясь укрыться в их тени. Халиль стоял посреди двора, там, где когда-то росла шелковица, пытаясь сообразить, какие еще перемены произошли за это время. Все, что было так свежо в его памяти, в ярком солнечном свете казалось состарившимся, обветшавшим, поблекшим, безжизненным. И куры, и собаки, и облезлые стены, и даже тени от стен наводили на Халиля тоску, словно перед ним были развалины некогда счастливого, но с годами одряхлевшего, безвозвратно затерянного в прошлом мира. Все унесло безжалостное время, оставив Халилю лишь щемящую тоску воспоминаний…

Поодаль, на куче навоза, лежала корова и, мерно двигая челюстями, жевала жвачку. По белой мете на лбу Халиль тотчас признал корову. Он помнил ее шустрой телкой, носившейся по двору с задранным хвостом. Теперь ей было лень даже повести глазами, и она в своем немом отупении не переставая жевала.

Стены, двор, куры, собаки, земля — на всем была печать уныния. Радужные мечты, которые все три года в армии помогали Халилю терпеливо сносить горести и лишения, рассеялись, исчезли в этом кладбищенском безмолвии. Скорбь по всему живому, казалось, сосредоточилась в больших, гноящихся, облепленных мухами глазах коровы. Под бременем судьбы они погасли, в них застыло выражение сиротливой безысходности, им словно опротивел весь мир. Неподалеку от коровы, высунув язык, дремали собаки.

Запертый в курятнике, томился белый петух.

Старая лестница, дышло, длинное бревно, подпиравшее стену хлева, дополняли унылую картину.

Изнурительная истома, исходившая от ветхих стен, от дремавших собак, от коровьих глаз — от всего, что окружало Халиля, будто заразная болезнь, передавалась и ему.

Халиль поплелся на кухню для батраков, там было сумрачно и прохладно. Халиль спугнул с квашни целый рой мух. На подстилке из мешковины похрапывал Мухиттин. Лицо его было прикрыто грязным платком, колыхавшимся от мерного дыхания.

Мухи снова облепили квашню. Халиль тихонько сел на скамью и окинул кухню взглядом: на стене висели решето и сито, на полу в беспорядке валялись мешки с булгуром[5], жестяные банки с маслом, маслобойка, сепаратор, корзина для хлеба. Противоположную стену будто полоснули ножом: ее пересекала длинная трещина. Между потолочными балками Халиль заметил разоренные ласточкины гнезда.

Во всем чувствовалось приближение зимы. Жаркое, но уже не палящее солнце, влажная прохлада теней, незаметно подкрадывавшийся вечер — это были приметы конца осени. Ветер кружил в воздухе дорожную пыль и сухие колючки, предвещая близкое ненастье. Халиль любил поля в золотистом сиянии стерни, хохлатых жаворонков, виноградники после сбора винограда, лозы с еще державшимися на них сухими листьями, пожелтевшие травы на косогорах, полевые цветы, чертополох…

В эту пору медленно осыпающиеся листья бывают самых разнообразных цветов и оттенков, от багровых до желтых. Каждый падающий на землю лист напоминал Халилю о бренности и быстротечности жизни.

Повернув голову, Халиль заметил, что из темного угла на него смотрит лежащая на мешке кошка. До чего же она старая и тощая! Вся шерсть вылезла.

Халиль подошел к кошке.

— Кис-кис!

Кошка, жалобно мяукнув, обнюхала руку Халиля и стала к нему ластиться, а Халиль ласково гладил ее, чувствуя, как прилипают к ладони шерстинки.

— Кисонька!

Дверь в кухню открылась, и Халилю ударил в нос запах псины, сыра, хлева и пота. «Никак Али Осман!» — подумал Халиль и обернулся. Да, это был Али Осман.

Он стоял в дверях и, щурясь, пытался разглядеть скрытого сумраком человека.

— Халиль! Родной ты мой!

Они крепко обнялись, и в этом мужском объятии было столько сердечной тоски и в то же время радости, что Халиль прослезился. Время заметно ссутулило плечи Али Османа, его брови и усы побелели. Глубоко запавшие глаза слезились, и он то и дело вытирал их.

— Садись, родной, садись! — говорил Али Осман, разглядывая Халиля. — Да ты стал настоящим мужчиной, ей-богу! Армия, видать, пошла тебе на пользу. Ну, теперь ты насовсем вернулся, а?

— Насовсем, дядюшка Али.

— Ну и слава богу! Слава богу!

Али Осман вытащил из кармана кисет, зажал между дрожащими пальцами клочок бумаги, отсыпал щепоть табаку, аккуратно свернул цигарку, послюнявил и, заклеив, протянул Халилю.

— На, закуривай, родной! — Он выбил огнивом искру, и Халилю ударил в нос знакомый запах горящего трута.

Халиль смотрел на Али Османа, поражаясь тому, сколько душевной доброты светится в его глазах. Привычными движениями Али Осман свертывал вторую цигарку. Взволнованный встречей, он запинался, не находя слов. Неожиданно он сказал:

— А Карабаш-то сдох.

Халиль сокрушенно покачал головой.

— Сдох бедняга, — горестно вздохнул Али Осман. — Ох и любил же он тебя! Бывало, по пятам за тобой ходил. А сдох-то он как! В тот день встал я чуть свет, мы как раз в поле идти собрались. А у меня зуб разболелся, да так, что сил не было терпеть. Я и нынче зубами маюсь, пропади они пропадом. Пошлет аллах здоровья — в этом году непременно их подлечу. Ведь как заноют — и про аллаха, и про пророка забудешь.

Он свернул еще цигарку и снова протянул Халилю.

— Бери, после выкуришь.

— А что же тебе останется, дядюшка Али?

— Бери, бери! Табачок добрый, такой не всегда достанешь. Лавочник Сабри для меня его бережет. Клянусь, в целом свете не найдешь табака лучше. Ну да ладно, о чем же мы говорили?

— О Карабаше…

— Ах да. Сдох бедный пес. Каждое утро, бывало, бежит себе тихонько впереди арбы. А в то утро, смотрю, нет его и нет. И звал я его, и искал — нет, и все тут! А зуб у меня разболелся — и не расскажешь как! У тебя когда-нибудь зубы болели?

— Было как-то раз. Только мне тут же больной зуб и выдернули.

— И мне выдернули. Правда, лучше б я на это не соглашался! Знаешь Фариза, что у Ахмед-аги стряпает для работников? Так вот, он мне и говорит: «Я раньше брадобреем был, выдерну тебе зуб, и не заметишь». Измучил, изверг, всю душу вымотал, челюсть своротил и еще, бесстыжий, взял с меня за это пачку табаку.

— Как же это так, дядюшка Али?!

— Ей-богу, Привязал к зубу нитку, и давай дергать. Дергал, дергал, ничего не получилось. Тогда он говорит: «Сейчас я его выдерну, как доктора дергают». Велел мне ждать, а сам куда-то ушел. Вернулся с клещами, да этими клещами зуб мне и выворотил.

Али Осман помолчал, а затем грустно добавил:

— Да-а, и Карабаш наш подох.

— Ну а как там дядя Сулейман?

— Считай, ты меня о нем не спрашивал, а я тебе ничего не говорил. Загубил себя Сулейман, загубил. Все одно и то же: заведутся у него деньжата — напьется, начнет песни петь, плакать. Всем уши прожужжал, что он станет торговцем, купит лошадь и начнет развозить товар по деревням.

— А дядя Камбер?

— И он недалеко ушел. Давай лучше пойдем поглядим на сад.

Листья доживали последние дни. Они оделись в желто-красный наряд, потому что не умели по-другому выразить свои чувства и думы, горечь пережитого. Наступает осень, и однажды лист срывается с ветки. Покой вокруг таит в себе боль разлуки с последними теплыми днями. Тонкая цепочка облаков, поблекшая голубизна неба, тающие запахи, золотистая листва — все исполнено неизбывной грусти. Кажется, будто по земле прошелся пожар, оставив следы на выгоревших травах, кустах чертополоха, деревьях. Навевают тоску и гранатовые деревья, и виноградные лозы с покрасневшими листьями, и сиротливая птаха.

Камбер, задумчиво скручивая очередную цигарку, сплюнул прилипшие к губам табачные крошки и вздохнул:

— Нет нам счастья!

Сулейман чертил палочкой по земле. Рядом с ним, кружась, упал лист.

— И хозяин очень переменился, — сказал Али Осман. Они замолчали. Халиль чувствовал, что за этим молчанием что-то кроется. Но они только поглядывали друг на друга, оба не зная, с чего начать.

Первым нарушил молчание Сулейман:

— Потом еще поговорим, пора приниматься за дело. Али Осман, Дервиш и Сулейман встали.

— Ну, пока! — попрощались они.

Халиль проводил их взглядом. Сулейман шел, широко размахивая огромными ручищами, — его всегда можно было сразу узнать по походке. Вскоре Халиль услышал, как отворилась и тут же захлопнулась садовая калитка.

— Жизнь, Халиль, вконец нас измотала, — пожаловался Камбер.

Халиль кивнул.

— Невмоготу стало, опротивело все.

Когда Халиль вышел из сада, вечерело. Сулейман чинил крышу, лопатой бросал на нее солончак. Поблескивая, земля рассыпалась в воздухе и рыхло падала на кровлю. Али Осман выравнивал землю на крыше, а Дервиш укатывал катком.

Халиль влез на другой конец крыши и смотрел оттуда на заходящее солнце. Небосвод был надвое разделен огненно-красной лентой, которая на глазах делалась все шире и шире, окрашивая небо в розовый цвет.

С полей с вязанками хвороста за плечами возвращались женщины, босоногие дети, девушки. Дул прохладный ветерок, без которого вечер не вечер. Халилю вспомнился другой вечер — в армии, когда кто-то из солдат играл на сазе. Халиль будто снова услышал грустную мелодию и мысленно перенесся в тот далекий день, в тот вечер. Как тосковал он тогда по родному краю! А теперь вот с грустью вспоминает армейские будни.

Дома, деревья, дороги постепенно тонули в ночном мраке. Над домом вился дымок и быстро растворялся в воздухе, словно не желая никого тревожить, вызывая чувство покоя и безмятежности.

Земля Юрегира смиренно отдавала себя во власть наступавшей ночи и безропотно погружалась в темноту. С шумом рассекая воздух крыльями, возвращались в гнезда голуби. Где-то прокричала сова, заставив Халиля вздрогнуть. Он вспомнил деревню Маласчу, от которой остались лишь наводящие ужас развалины, и погрузился в раздумье. Его вернул к действительности голос Али Османа:

— Халиль, родной! Тебя Камбер заждался, видишь, сына за тобой прислал.

Халиль оглянулся. Во дворе, пряча руки за спиной, стоял мальчик. Его лица не было видно в темноте.

— Тебя отец зовет, — сказал он.

Халиль осторожно спустился с крыши. Следом за ним спустился и Али Осман.

— Передай от меня Камберу привет и скажи, что ночью сад постерегу я.

Ремзи, так звали сынишку Камбера, был хилым, болезненным мальчиком лет десяти. На бледном лице особенно ярко выделялись глаза — черные, блестящие. Халиль смотрел на него с нежностью — как на младшего братишку, которого едва узнал после разлуки.

Ремзи молча шел за Халилем и ни разу не поднял на него глаз, а стоило Халилю обернуться, тотчас опускал голову.

Когда они подходили к дому, Ремзи побежал вперед и скрылся из виду. Из дома вышли Камбер и его жена Ребиш. Ремзи прятался за их спины. Со слезами на глазах Ребиш обняла Халиля, расцеловала. Глядя на них, Камбер рассмеялся:

— Хватит! Оставь парня в покое!

Халиль скинул башмаки и сел на пол. Ремзи с очень серьезным видом стоял спиной к Халилю и грел у огня руки, время от времени косясь на гостя.

— А наш малый уже в третьем классе, — сказал Камбер.

— Выучится — человеком станет, — подхватила Ре-биш.

Халиль с некоторым удивлением смотрел на молчавшего Ремзи. По тому, как мальчик теребил пальцы и упорно смотрел в одну точку, чувствовалось, что он чем-то расстроен.

Взрослые уселись вокруг подстилки, на которой стоял поднос с фаршированным петухом.

— А почему Ремзи не садится? — спросил Халиль.

Камбер повернулся к сыну:

— Иди, сынок, поешь вместе с нами! Видишь, гость не хочет без тебя есть.

Ремзи сердито дернул плечами.

— Иди, детка! Разве можно сердиться на отца?

Мальчик не двинулся с места.

— Иди, сынок, иди!

Ребиш поделила петуха на части и положила лучшие куски перед Халилем.

— Иди сюда, Ремзи, не упрямься. Ну, смотри, выведешь меня из терпения… — снова заговорил Камбер.

— Да оставь ты его в покое! Не хочет — не надо.

— Ладно, Халиль, давай есть., дорогой. Сегодня с нашим эфенди не сладить.

— Возблагодарим господа! — произнес Халиль и принялся за еду.

Камбер тоже энергично задвигал челюстями.

— С парнем что-нибудь произошло? — спросил Халиль.

— Да кто его знает. Не ест — и все тут, — ответил Камбер.

— Мы его петуха зарезали, вот он и сердится, — сказала Ребиш.

Кусок застрял у Халиля в горле, и он спросил, указывая на блюдо:

— Вот этого?

— Этого самого.

Глотая слезы, Ремзи выбежал во двор.

— Видала? — разозлился Камбер. — Видала, что вытворяет? Кости бы переломал этому поганцу!

— Да ты что? Разве можно так говорить! Ребенок ведь!

— Вот именно! Потому и должен знать свое место!

— Обидно ему.

— Ничего, потерпит.

— Ты ведь знаешь, как он любил этого петуха! Единственная радость у него была!

— Радость? А у меня какая радость, а?

— Ну не сердись, успокойся!

— Нет, ты погляди на этого выродка, еще нос дерет! В кои-то веки к нам гость пожаловал, так на тебе, этот поганец нас осрамил!..

— Он ведь ребенок…

— Ну, ладно, он — ребенок, а ты чего раскудахталась? Чего ты добиваешься?

— Добиваюсь?

— Конечно! С чего ты шум поднимаешь?

— Ей-богу, ничего мне не надо. Об одном прошу, не сердись на Ремзи. Он не такой, как другие дети.

— А что я плохого сказал, а? Ну что я такого сказал, что ты раскудахталась?

— И я ничего такого не сказала. Просто жалко мне его, ребенок он, дитя малое…

— Заткнись! Дитя малое пожалела! Вот так-то, Халиль, она не угомонится, пока не охрипнет. Ей только палец дай — руку отхватит. Сам знаешь, у любой бабы язык без костей!

— Ничегошеньки у него не было, кроме этого петуха…

— Да я и его петуха, и его самого… Ты, жена, помолчи лучше, не вводи меня в грех! Поганец и так весь ужин испортил.

Камбер вынул кисет и, сердито сопя, стал сворачивать цигарку. Руки у него дрожали.

— Видишь, Халиль? — заговорила Ребиш. — Видишь, каково мне живется? И так каждый день. Придерется к чему-нибудь и орет.

— Как же, придерешься к тебе…

— Ну скажи, Халиль, родной, что особенного случилось? У мальчика только и было радости, что этот петух. А мы взяли его и зарезали. Мальчик слова не сказал. Забился в угол и там плакал.

— Кончай свою трескотню!

— Хоть бы скорей на тот свет! Сил больше нет терпеть!

Ребиш поднялась и вышла.

Камбер долго сидел понурившись и молчал. Потом наконец заговорил:

— Не суди меня строго, Халиль. Поставь себя на мое место. Вот я пришел из армии, и ты позвал меня в гости, потому что очень любишь, а у тебя сын, точь-в-точь как мой балбес. И у этого балбеса есть любимый петух. Зарезал бы ты этого петуха, чтобы принять дорогого гостя, если бы у тебя ничего больше не было? Ну скажи, зарезал бы? А еще говорят, Камбер такой, Камбер сякой. Что же мне оставалось делать?

Халиль опустил голову.

— Думаешь, я не хочу, чтобы все было по-другому? Чтобы мой сын не завидовал детям, которые вкусно едят и красиво одеты? — Камбер тяжело вздохнул и, швырнув окурок в огонь, вытер ладонью губы.

Ребиш, стоя на пороге, уговаривала сына:

— Иди в дом, родной мой, а то, не дай бог, простудишься.

Но Ремзи лишь всхлипывал.

— Не плачь, сынок, отец тебе другого петуха купит. Камбер снова свернул цигарку. Вскоре мать с сыном вошли в комнату.

— Вот всегда так, — заворчал Камбер. — Мать пустит слезу — сын заревет. Сын заревет — у матери глаза на мокром месте. Плачут и плачут, рехнуться можно. Вроде бы не с чего, а они все равно ревут. Ладно, — обратился он к жене. — Парень ревет, потому что его любимого петуха зарезали, а ты чего голосишь?

— Руки-ноги целовать тебе готова, только замолчи! Что мы такого сказали?..

— Сказали… Этого еще недоставало!

Ребиш повернулась к Халилю:

— Ради аллаха, ты хоть скажи, разве мы чем-нибудь его обидели?

— Не хватало только Халиля в это дело впутывать.

— Не бери греха на душу. Бога побойся!

— Бог, конечно, он и есть бог… Вот так всегда, Халиль. Начнут ныть — никого не забудут: ни на земле, ни на небе. И до бога доберутся, и до пророка, и до ангелов, и до чертей со всеми джиннами. Никакого сладу!

Ребиш гневно покачала головой:

— Чтоб тебя аллах покарал! Ох и накажет он тебя! За что ты над нами измываешься? Все наше богатство — сын да петух. Петуха мы зарезали, а ребенка до слез довели. Какой ты отец! У других детей чего только нет. А у нашего? Недаром он на других косится, головой вертит, того и гляди шею свернет! Ничего у мальчика нет — ни ботинок…

— А у меня есть?

— …ни штанов путных…

— Я что, по-твоему, монету чеканю? Или скряжничаю, в кубышку складываю? Или на одного себя трачу?!

— Был один петух, и того зарезали.

— Постыдилась бы… при чужом человеке…

— Халиль нам не чужой. Он все про нашу жизнь знает. Чего же от него скрывать? Мальчику петуха жалко, вот он и расплакался. А ты, был бы ты настоящим отцом, не стал бы его ругать.

— Ты что мелешь? Выходит, я ему не отец!

Ремзи снова заплакал. Камбер привстал и крикнул:

— Замолчи, поганец! Слышишь?! Сейчас же перестань ныть! Будь на моем месте камень, и тот бы не стерпел. А я еще хотел, чтоб все было как у людей, гостя пригласил… Лучше бы не приглашал, лучше бы у меня язык отсох! Только опозорили меня! Эх, Камбер, ослиная твоя голова! Безмозглый ты дурак, Камбер! Чтоб тебе сгинуть на этом месте! И всё твоя дурья башка! Разбить ее мало!

Камбер неожиданно вскочил на ноги и с разбегу стукнулся головой о стену.

— Разбить тебя мало, подлая башка, разбить!..

Ничего не понимая, Халиль бросился к Камберу, стараясь удержать его.

— Не держи меня, Халиль! Не держи, сынок! С такой головой нельзя жить на свете. Уж лучше разбить ее, тогда кончатся все мои страдания. Ох и натерпелся я из-за своей головы! Все из-за нее, проклятой…

— Посмотрите только, что он вытворяет! — крикнула Ребиш. — Пусть тебя накажет аллах! Ох и накажет он тебя!

— Молчи, дура! Молчи! — взревел Камбер, дрожа всем телом и потирая ушибленный лоб. — Видишь, Халиль, что я терплю? Она меня поедом ест, сынок, доброго слова от нее не услышишь. Ты посмотри, в какой я рубашке хожу. От грязи вся почернела. И постирать ее некому, а еще считается, что у меня жена есть. Но мало этого: когда она молится, то просит аллаха лишь об одном: «О аллах, о всемогущий аллах, сделай так, чтобы Камбера пулями изрешетили!)» Самого аллаха хочет уговорить. Вот дура, разве аллах не видит, кто прав, а кто виноват? Только и знает, что проклинать меня. А за что, ей-богу, понятия не имею. Что бы ни случилось, во всем Камбер виноват. Ногу подвернула — Камбера проклинает, зуб заболел — Камбер виноват, голова зачесалась — опять Камбер! Не скажет: бедный Камбер столько работает, что у его матери слезы от жалости не высыхают; не скажет: у Камбера нет порток задницу прикрыть; не скажет: Камбер нищий, Камбер голодает. А почему? Да потому, что во всем Юрегире не найдешь большего дурака, чем Камбер. Вай, Камбер, что тут скажешь? Башку тебе мало разбить!.. Вообразил себя человеком, пригласил гостя. Но разве ты человек? Кто станет тебя уважать, если собственное чадо ни во что тебя не ставит? Ох-ох! Посоветуй, Халиль, что мне делать. Куда податься с моей дурьей башкой? Разве не лучше размозжить ее и навсегда избавиться от мучений, а? Ах ты, чертова голова, да я тебя!..

— Не обращай внимания, Халиль, на этого помешанного, — перебила его Ребиш. — Посмотришь на него — вроде бы человек. Но я такое могу тебе о нем рассказать…

Камбер дрожал от гнева.

— Что же ты можешь рассказать, а? Что, говори!

— Уж кто-кто, а я знаю, что это за змей.

— Что?! Змей! Я змей?! Этого, кажется, я от тебя еще не слыхал!

Тут раздались такие вопли, что слов уже было не разобрать. Халиль растерянно стоял между ними, кусал губы, теребил пальцы и, улучив момент, когда ссора на минуту утихла, быстро сказал:

— Ну, мне пора.

— Вот как все обернулось.

— Да, обернулось так, что ребенку не дали поесть.

— И в этом тоже я виноват, да? Вай, Камбер, вай, безмозглый Камбер! Отравить тебя нужно, повесить, пристрелить, никому ты не нужен.

— Мало того, что расстроил ребенка, так еще всякую чушь несет! Ведь куска не дал ему проглотить!

— Значит, я во всем виноват, да? Ладно, но что я сделал? Скажи, чтобы я хоть знал, Видал, дорогой мой Халиль, видал, родной мой?

— Вот именно, пусть Халиль скажет.

— Да замолчи ты, заткнись!

— Вот так всегда, Халиль. Сам ссору затеет, а после спрашивает, что он такого сделал. Ох! Не приведи бог с ним связаться! Но что поделаешь, все во власти аллаха.

Камбер рванулся к жене и заорал, указывая на дверь:

— Ну и убирайся! Не нравится — вот тебе порог, вот дорога!

— Ты кого со двора гонишь, меня?

— Не нравится — убирайся на все четыре стороны!

— И не подумаю. Это мой дом. Сам проваливай, если хочешь. Вот тебе порог, вот дорога, а вот твое одеяло!

Ребиш кинулась в угол, где была сложена постель, и, вытащив истрепанное, засаленное одеяло, швырнула его на середину комнаты.

— Вот тебе одеяло! Ты этого не знаешь, Халиль, не знаешь… Когда мы с ним поженились, у него только и было добра, что одно-единственное одеяло, и то все во вшах. Вот оно, полюбуйся. Я нарочно его храню. Ей-богу, ничего больше у него не было.

— Правильно, точно, ничего… — огрызнулся Камбер.

— Что, может, я вру? А до чего грязный был! В хлеву столько не наберется вшей, блох и другой пакости, сколько у него в голове было. Целых два дня мыла, скребла… натерпелась с таким муженьком! Все сама, все сама. Ты не поверишь! Чтобы скрыть нищету, перед людьми не срамиться, я во дворе ставила на огонь кастрюлю с водой, будто в ней что-то варится. Вот в этом самом углу, где сейчас лежит постель, я ела хлеб с водой, приправленной одним чесноком, вот как я жила! И никогда на судьбу не жаловалась, виду не подавала. Хорошо, что хоть свой дом есть, А понадейся я на этого вшивого, у нас совсем ничего бы не было.

— Ну конечно! Ничего бы не было. Я растратил бы все деньги на любовниц. От этого болвана Камбера только и жди подлости!

— Все, что есть в доме, я одна нажила. Во всем себе отказывала, зато нажила. А теперь этот бесстыжий гонит меня со двора. Ей-богу, ничего у него не было, кроме этого вшивого одеяла. Как же он смеет гнать меня из дома? Видишь, Халиль, что у нас творится? Если бы не Ремзи, я и минуты не осталась бы с этим вшивым. Только ради ребенка и терплю его издевательства.

— А я, что я зря все эти годы спину гнул?!

— Чтоб мне первым же куском хлеба подавиться, если я вру!

— Еще хлебом клянется, бессовестная!

— Может, скажешь, я вру?

— О аллах, где же ты, где?

— Ей-богу, он спятил.

— Это уж точно, иначе…

— Да покарает тебя аллах!

— Замолчи ты! А то с тобой и в самом деле недолго спятить. Что за напасть такая! Сколько же можно терпеть?

Ребиш истерически рассмеялась. Камбер судорожно дернул рубаху за ворот и разорвал ее на себе пополам.

— Замолчи! Замолчи же! Ох, моя голова!.. Во всем она виновата, эта проклятая лошадиная голова! О какой только камень ее размозжить?!

Ребиш молчала, сокрушенно качая головой. Камбер еще больше распалился и с такой силой саданул головой о стенку, что посыпалась штукатурка. Халиль пытался его успокоить, крепко схватив за плечи.

— И все из-за какого-то петуха! — крикнул Камбер и запустил в Ребиш подносом.

Камбер куда-то ушел. Ребиш плакала. На полу валялись недоеденные куски петуха. Халиль стоял и курил. В голове все перемешалось, как у пьяного. Он почти ничего не помнил.

Потом Халиль вышел во двор и зашагал к ферме. От свежего ветра он постепенно приходил в себя. Детские голоса, крик, визг… Дети… Воспоминания давно прошедших дней: Омар, Якуб… Халиль остановился. Со всех концов деревни до него доносились голоса, кто-то свистел, в нос ударил резкий запах резины.

Тот же запах, запах детства. Точь-в-точь такой, как в те далекие годы. Халиль прислушался. Вот появились дети. В руках они несли отбрасывающие длинные тени куски горящей резины. Это была целая армия детей, она росла на глазах. Дети приближались к Халилю. Уже можно было различить их лица. Они даже не взглянули на Халиля. Лишь шедший позади остальных поднес огонь к его лицу.

— Кто это? — спросил один из мальчишек.

— Халиль, батрак Кадир-аги, — нехотя ответил другой.

Дети убежали. Халиля снова окружила темнота. И он сразу почувствовал себя очень одиноким. Постоял еще немного и пошел дальше.

У фермы то вспыхивала, то исчезала огненная точка. Приблизившись, Халиль увидел Дервиша. Во рту у него была цигарка.

— Здравствуй, дядя!

— Здравствуй, племянник!

— Закурить найдется?

Дервиш протянул кисет. Халиль свернул цигарку и сел рядом. Некоторое время они сидели молча. Было слышно только, как попыхивает цигаркой Дервиш. Наконец он нарушил молчание:

— Иногда взгрустнется человеку, всяко случается, племянничек. — Он покачал головой. — Но другому стоит выпить, и он на человека не похож. Сам не слышит, что языком мелет. И все же я смолчал, проглотил обиду — товарищ как-никак.

Дервиш отшвырнул цигарку, в темноте мелькнуло и тут же пропало красное пятнышко.

— Обидно мне, племянничек. Настоящий друг на такое никогда не пойдет. Он сильно меня обидел, но мне все равно его жалко, потому что он мой старый товарищ. Н-да, пропащий человек этот Сулейман. Совсем опустился. Всякое уважение потерял. У всех подряд деньги занимает. Лавочник больше в долг ему не дает. — Дервиш тяжело вздохнул.

Из кухни донесся пьяный голос:

— Не наш ли это дядюшка гуляет? — спросил Халиль.

— Он самый. Сулейман. Снова запил. И у кого только деньгами разжился? Шакалу Омару пятнадцать лир задолжал. А Омар сам нищий, жениться собрался, так Сулейман денег не отдает. А еще картуз мой ему, видите ли, не нравится. Насмехается надо мной. Да ни он сам, ни отец его, ни дед отродясь такого не имели. А он еще говорит: лучше повеситься, чем такую шапку напялить. И чего он ему не приглянулся? Ведь красивый картуз, и цвет у него приятный. Верно, племянничек?

— Верно, верно! Значит, Шакал, говоришь, жениться собрался?

— Собрался. В жены Халиму берет, что у Хасан-аги за харчи в прислугах была.

Сулейман снова запел, сипло, как заигранная пластинка:

— Постель я тебе приготовил, — сказал Дервиш. — На старом месте. Соломы навалил — не пожалел. Жестко будет — еще подброшу.

— Спасибо! — Халиль встал и пошел на кухню.

Дервиш остался сидеть, бормоча под нос:

— Только и знает, что клянчить в долг, а после обязательно налакается водки, вина или какой-нибудь другой дряни. Я уж по дружбе молчу! А он язык распустил. Будто его картуз лучше моего…

На кухне в тусклом свете закопченной лампы сидели двое. Перед ними стояла бутылка дешевого вина, лежал прямо на клочке бумаги нарезанный кружочками лук.

— Вай, племянничек! Явился, орел! — приподнимаясь, воскликнул Сулейман. — Садись с нами! Подвинься, Мухиттин!

Сулейман потянул Халиля за руку и усадил на освобожденное Мухиттином место.

— Выпей, агабей, прошу тебя! — обратился Мухиттин к Халилю.

— Спасибо, Мухиттин, я не пью.

— Ну хоть глоточек, дорогой!

— Не хочу. Вот от сигаретки не откажусь.

— Что, племянничек, думы одолели?

— Взгрустнулось что-то.

Мухиттин протянул Халилю кисет.

— А мне, племянничек, — сказал Сулейман, — всегда грустно. Всегда. Араба Сейфи знаешь? Ему тоже всегда было грустно. Сидит, бывало, на постели пригорюнившись. Спросишь его: «О чем грустишь?» — а он молчит, ничего не отвечает. Как-то ночью разбудил нас. «Ухожу, — говорит, — братья!» В тот день Араб Сейфи осмелился замахнуться на хозяйского петуха. За это хозяин отругал Араба Сейфи и поколотил. Ну парень и взбесился, В ту же ночь ушел. А на прощанье сказал: «Я еще вернусь в эту Енидже. Все вокруг объезжу, а найду хорошего петуха». Это он собрался найти такого петуха, который заклюет хозяйского, словом, решил отомстить. Ты только подумай, как у парня голова варит! Взгрустнется тебе, станет тошно, бери пример с Араба Сейфи, С тех пор два года прошло, а о парне ни слуху ни духу. Он, как ты, частенько грустил.

— До чего же, брат, везучий наш ага, — вмешался Мухиттин. — На каком-то петухе так нажиться! А петух у него — не петух, а зверь лютый.

— Видел ты, племянничек, его петуха? — спросил Сулейман.

Халиль покачал головой.

— Дал бы мне аллах такого петуха, я бы ни о чем и не мечтал, — заявил Мухиттин.

Сулейман положил руку Халилю на плечо.

— Люблю я тебя, парень!

— Спасибо на добром слове.

— И дядя Али Осман тебя любит. Все мы тебя любим. Ты нам все равно что родной, ей-богу!

— Спасибо.

— Знаешь, песня такая есть: «Ах ты, друг мой родной!» Знаешь?

— Нет, не знаю.

— Случись с тобой, не приведи бог, какая беда, не представляю, что бы с нами было. Эй, Мухиттин, верно я говорю?

— Вернее некуда!

— А как некуда?

— Да так. Некуда, и все. Откуда мне знать как?

— Кому же знать, если не тебе, дураку? Сказал бы, как мы все любим Халиля! Ведь до чего мы с Али Османом горевали, когда тебя, Халиль, не было. А Мухиттин вот ни слезинки не пролил.

Отхлебнув из бутылки, Сулейман протянул ее Мухиттину:

— На, пей, только меру знай. А то все вылакаешь, я тогда… Слушай, Халиль, голос у тебя красивый. Спел бы нам что-нибудь. Ну хоть вот эту: «Дороги Енидже извиваются…»

— Не хочется мне петь, дядя.

— Вот тебе и на!

— Ей-богу, не хочется.

— Так ничего и не споешь? Значит, не уважаешь меня! А мы ведь тебя любим, и я, и Али Осман. Не уважаешь!

— Ну что ты, дядя!

— Не уважаешь, это точно. Постыдился бы! Мы так скучали без тебя, столько слез пролили, а ты… Бывало, вспомним о тебе с Али Османом и заплачем! Ей-богу! Стыдно так поступать, очень стыдно! За всю мою любовь одной несчастной песенки не хочешь спеть! А я вот для тебя что хочешь спою, только попроси.

— Не до песен мне сейчас, дядя!

— Ну что-нибудь другое попроси. Клянусь, все сделаю. Хочешь, заору как оглашенный? Ничего не испугаюсь. Вот слушай.

И Сулейман заорал во все горло:

— А-а-а! И а-а-аллаха! И всех я, мать вашу…

— Ради бога, брат, перестань кричать, — взмолился Мухиттин. — Еще ага услышит.

— Ну и черт с ним. Так я его и испугался!

— Ну что ты, дядюшка! Стыдно ведь перед хозяином, — пробормотал Халиль.

— Подумаешь, хозяин… Я, когда к нему нанялся, был молодым, крепким, а теперь еле ноги волочу.

Сулейман выхватил у Мухиттина бутылку:

— Ну ты силен! Я двух слов сказать не успел, а он почти все вино вылакал. Нам оставь хоть немножко.

Сулейман отпил из бутылки, вытер губы ладонью и заорал:

— Ага! Эй ты, ага!

— Стыдно, дядя, — попытался утихомирить его Халиль. — Разве можно так о хозяине?

— Доживешь до моих лет, не то еще закричишь. Мне и восемнадцати не было, когда работать на него начал, только пушок на губах появился. Помню, было у меня тогда зеркальце, так все время в него смотрелся. Эх, и парень же я был! А сейчас? Все волосы седые, даже на копчике, а в кармане по-прежнему пусто, на понюшку табаку деньжат не наскребешь. Потому-то я и ухожу. На-ка, отпей глоточек.

— Не пью я.

— Не такая уж это отрава, глоток отпить можно.

Халиль взял бутылку с еще влажным горлышком.

— Пусть это будет нашим прощальным ужином, племянничек.

— Куда же ты решил податься?

— Мне главное — отсюда уйти. Привяжи меня — все равно убегу. Золотом осыпь — не останусь. Хватит с меня! Куплю себе лошадь и займусь мелочной торговлей. Ты скажешь: вот счастье — мелочная торговля! А это, между прочим, дело прибыльное. Только лошаденку непременно надо завести, притом чалую, выносливую.

— А я бы вороную купил, — сказал Мухиттин. — Вороная, она повыносливей.

— Да что ты в лошадях понимаешь? С самым плевым делом не можешь управиться, а еще о лошадях судить берешься.

— Нет, Сулейман, лучше вороной лошади не найти. А чалая, она быстро зябнет.

— Ну и что? Можно попону потолще накинуть. Не слушай ты, племянник, этого болтуна, меня слушай. Я на этом деле собаку съел. Поторгую годок-другой, деньжат скоплю и куплю себе настоящий городской пиджак. Не знаю только, какого цвета. Посоветуй, племянник! Темносиний, что ли, а? Какой скажешь, такой и куплю.

— Я бы коричневый купил, — сказал Мухиттин, — или серый.

— Да ты отродясь не носил городского пиджака, а опять со своими советами лезешь. Я, говоря по правде, тоже не носил, зато на других видел. Ну так как, племянник, подойдет темно-синий?

— Подойдет.

— Вот и я так думаю.

— Темно-синий вроде бы ничего, только пыль к нему пристает, — заметил Мухиттин.

— Ну и пусть! Куплю щетку. Никакой цвет не сравнить с темно-синим! Еще шелковый платочек прикуплю, чтоб из кармашка высовывался. Потом серые туфли куплю. И обязательно чтобы со скрипом. Идешь себе по улице, а они вроде как тебе подпевают. Все останавливаются, глядят, по скрипу сразу узнают и говорят между собой: «Вон торговец Сулейман идет».

Мухиттин захохотал во всю глотку.

— Чего гогочешь? Не нравится, что ли? — сердито спросил Сулейман и схватил бутылку с таким видом, словно собирался запустить ею в Мухиттина. Тот невольно отпрянул.

Сулейман отхлебнул вина и продолжал:

— Так о чем я говорил, племянник? Ах да. К пиджаку еще нужны шаровары из черной саржи, и обязательно с вышивкой. Точь-в-точь такие, как у Дурмуш-аги. И зеркальцем непременно обзаведусь, маленьким, мне большого не надо. Вот тогда-то можно смело стучаться в любую дверь. Да, еще картуз надо Духами спрыснуть.

— А что, мыться больше не будешь? — спросил Мухиттин. — Про исподнее-то забыл.

— Можно и без исподнего обойтись, все равно его никто не видит, главное, чтоб сверху все прилично было. Помолчал бы лучше, только сбиваешь меня. Ну так вот, племянник, после этого стучись в любую дверь и говори: «По велению аллаха, по велению пророка прошу вашу дочь…» А там и думать больше не о чем. Все пойдет как по маслу. Стучись в любую дверь… «Счастье привалило нам, — скажут хозяева. — Сам торговец Сулейман сватается к нашей дочке. Радость-то какая!» Так и скажут… Еще бы, ведь тогда меня уже будут величать торговцем Сулейманом. Верно я говорю, племянник?

Мухиттин запел дурашливо:

— Я и твою Асью, и твою куропаточку… — обозлился Сулейман.

— А что? Петь, что ли, нельзя?!

— Тоже мне певец нашелся! Не обращай на него внимания, племянник. Разве он человек?! Меня слушай, одного меня, я один тебя люблю. Да, так про что это мы говорили? Про красавицу жену. Считай, что она моя. Тогда уж — эх! — Сулейману все будет нипочем. Ходить будет, как султан, шапка набекрень! Само собой, новая. Старую я, так и быть, Мухиттину подарю. Подарить? А, племянник? Будешь тогда ко мне в гости захаживать. К тому времени ты тоже женишься, и тоже на красивой. Неплохо, а? Чего ты сердитый такой? Может, мои разговоры не нравятся?

— Нравятся, дядя.

— Чего же ты скис? Может, я что не так сказал, может, обидел тебя?

— Да как вы могли меня обидеть?

— Почем я знаю? Всяк человек грешен. Все может быть, — сказал Сулейман и, запрокинув бутылку, стал с жадностью пить.

— Оставь немножко, — попросил Мухиттин.

— Убери лапу! — Сулейман ударил по руке потянувшегося к бутылке Мухиттина, помолчал, сердито покачал головой и, шумно вздохнув, сказал:

— Чую я, беда у тебя, племянник. Не молчи, расскажи, что случилось. Я ведь тебе дядя. Излей душу. Может, ты влюбился в кого? Так мы ее умыкнем. А если кто против тебя зло затаил, проучим негодяя как следует. Ну, говори же, кто тебя обидел?

— Не кричи так, дядя, хозяин услышит! — попросил Халиль.

— Ну и пусть слышит! Пускай он только явится! Я скажу ему пару теплых слов.

— Опомнись, Сулейман! — взмолился Мухиттин. — Уймись! Ведь без куска хлеба останемся!

— Кто не чтит хозяина, тот не чтит аллаха! — сказал Халиль.

— Не сердись, племянник, пойми — я тоже человек. Нет, видно, у меня другого выхода, бросать все надо, уходить! Ну и уйду! Уйду! Никто меня не удержит.

Неожиданно дверь приоткрылась и на пороге появился Дурмуш, старший сын хозяина. Мухиттин и Халиль вскочили на ноги. Сулейман силился встать, но словно прилип к полу и от досады едва не плакал. Опустив голову, он таращил глаза как баран. «Пропал, пропал я», — мелькнуло у него в голове. Он напрягся, но тело не слушалось, точно налитое свинцом. Сулейман судорожно глотнул слюну, сделал последнюю отчаянную попытку и, качаясь, кое-как приподнялся на дрожащих ногах. Облизнув губы, он смотрел на хозяйского сына, который застыл в дверях.

— Что тут за сборище? — рявкнул Дурмуш-ага.

Никто не проронил ни слова.

— Кто тут орал, как ишак?

Он подошел ближе и увидел у ног Сулеймана бутылку.

— Это ты драл глотку?

Сулейман уронил голову на грудь.

— До седин дожил, а ума-разума не набрался. Поглядишь на тебя — вроде бы человек, а на самом деле ишак ишаком. Где только тебя шайтан носил, когда аллах ум раздавал? Небось в это время дно бочки вылизывал? Что говорить, ростом и силой аллах тебя не обидел, а вот ума не дал ни капли! И ты тоже хорош, Мухиттин! Я тебе, скотина, что говорил?

— Ей-богу, ага, ей-богу, уговаривал я его, — запинаясь, бормотал Мухиттин. — Аллахом молил, да разве он послушает? Сколько ни твердил «хватит» — все попусту. Вот Халиль не даст соврать.

— Значит, не слушает?!

— Не слушает, ей-богу, не слушает!

Дурмуш-ага повернулся к Сулейману.

— Ты что же это, вздумал распоряжаться здесь, как у себя дома?! — закричал он и наотмашь хватил Сулеймана кулаком по лицу. Сулейман закусил губу и еще ниже опустил голову. Ага снова ударил Сулеймана, да так сильно, что у бедняги по лицу потекла кровь.

— Смотри у меня! — крикнул Дурмуш-ага, потом взглянул на Мухиттина и перевел взгляд на Халиля. — А ты когда заявился?

— Сегодня утром, ага.

— Не успел прийти, а уже безобразничаешь?

— Никак нет, ага.

— Молчи, пес паршивый! — гаркнул Дурмуш-ага и повернулся к Сулейману. — Раньше ты, скотина, такого себе не позволял!

Сулейман нервно теребил пальцы. По губе у него текла струйка крови. Глаза наполнились слезами. Его униженный и несчастный вид болью отозвался в сердце Халиля, и он едва сдерживал гнев.

— Не реви, не баба! — цыкнул на Сулеймана хозяйский сын. — Запомни: еще раз увижу такое — выгоню, как собаку! Слышишь?

Дурмуш-ага окинул всех троих взглядом и с важным видом покинул кухню.

Сулейман обнял Халиля:

— Будь я на твоем месте, племянник, непременно ушел бы отсюда. Сейчас же, сию минуту, сию секунду. Убежал бы без оглядки!

Он поднял с пола бутылку, допил вино и молча ушел.

— Сколько раз говорил ему: ага сердится, так он и слушать не желает, — забормотал Мухиттин.

Халиль вышел во двор и сел на камень у дверей. Голова у него раскалывалась, Вдали слышались громкие детские голоса. Из темноты вынырнул Дервиш.

— Что с тобой? — спросил он.

— Да так, ничего, дядя.

— Вижу, тошно тебе, да и у меня на душе муторно. Сходил вот в кофейню Сабри, чайку попил… Спать-то когда пойдешь?

Халиль поднялся.

— Да, пора уж запирать ворота.

В хлеву душно. От резкого запаха перехватывает дыхание. Запах навоза, прелой соломы и скотины удушливым смрадом окутал людей, сидящих вокруг убогого фонаря. Фонарь сплошь покрыт копотью, и от этого в хлеву кажется еще темней. Смутно вырисовываются стойла, мулы, лошади и жующие свою жвачку волы.

В темноте затрепетал огонек и тут же погас.

— Хыдыр! — крикнул Дервиш.

— Ну!

— Когда ты успел вернуться?

— Только что.

Дервиш с Халилем подошли к Хыдыру, долговязому мужчине с глубоко запавшими щеками. Он сидел на соломенном матрасе, поджав под себя ноги, и хрипло, учащенно дышал. От зажатой между костлявыми пальцами цигарки поднималась тонкая струйка дыма. Хыдыр закашлялся и виновато сказал:

— Простыл вроде бы.

Голос у него был низкий, приятный.

— Этот парень и есть Халиль? — спросил Хыдыр, указывая на Халиля пальцем.

— Он самый, — ответил Дервиш. — Только сегодня вернулся из армии.

Хыдыр дружелюбно улыбнулся, и они с Халилем крепко пожали друг другу руки.

— Рад видеть тебя, брат!

— Я тоже рад.

— Тебя здесь частенько вспоминали. И всегда добрым словом. Очень рад тебя видеть!

— Спасибо.

— Хыдыр — настоящий человек, — заметил Дервиш, — сердечный, другу душу готов отдать. Только горяч чересчур.

— Закуривай, брат. — Хыдыр протянул Халилю пачку сигарет. — Присаживайся. Да не надо снимать ботинки, не на ковер садишься.

Халиль сел рядом с Хыдыром.

— Завтра Сулейман едет на мельницу, — сказал Дервиш, обращаясь к Хыдыру.

— В Юзбаши?

— Да.

— Вот бы меня с собой прихватил!

— Я про то тебе и толкую.

— А кто еще поедет?

— Вроде бы Халиль.

— Я? — удивился Халиль. — Кто сказал?

— Старший ага распорядился, — объяснил Дервиш.

— Вот и хорошо, вместе съездим, — улыбнулся Хыдыр.

— Договорились, — ответил Халиль.

— Ох и натерпишься ты с той девушкой, Хыдыр, — сказал Дервиш.

— Уже натерпелся. Дальше некуда.

Дверь тихо отворилась, и вошел Али Осман. Ни на кого не глядя, он шагнул прямо к постели и завалился спать.

— Что же это ты, дядя Али? Ни привета, ни доброго слова?

— А, ты уже вернулся?

— Как видишь.

— Привез?

— А то как же! Если писарь Кятиб Хюсню-эфенди не врет, от этих семян все как рукой снимет.

— Чего это ты, Али Осман, скучный такой? — спросил Дервиш.

— А с чего мне веселым быть?! Ткни меня пальцем — и развалюсь. Все опостылело, жить неохота. Как ни старайся — все впустую!

— А ты, Али Осман, не принимай каждую мелочь к сердцу, не расстраивайся! Помни: где тонко — там и рвется!

— Уж все изорвалось, одни клочья остались? — Али Осман положил руки под голову и уставился в потолок.

Переглянувшись, мужчины отвели глаза. Все молчали и думали о своем. Один смотрел на стену, где колыхались огромные тени, другой — на потолочные балки или на оконные решетки. Было слышно, как жует свою жвачку скотина, как игриво лягают друг друга мулы, но все эти звуки, казалось, тонули в удушливом смраде. В тишине раздался голос Али Османа:

— Дорогой ты мой, не оставайся, уходи из этих мест. Не то пропадешь. В гяурскую [6] деревню, что ли, подайся, выучишься там грузовик водить.

— Дай-ка сигарету, — попросил Халиль Хыдыра.

Тот протянул ему пачку. Халиль взял сигарету и прикурил от своего же окурка.

К Али Осману подошел Дервиш и вполголоса проговорил:

— Не приставай к нему, Али Осман! Оставь парня в покое!

— Все во мне кипит, Дервиш, все нутро горит. Чую я, не уйдет Халиль — сгниет, как и мы. Жаль, совсем ведь еще молодой, сердце за него болит. Смолчал бы, да совесть не позволяет. Потому и говорю.

Халиль затянулся, опустил голову и уставился в землю. Снова воцарилось молчание. Свет фонаря стал совсем унылым и тусклым.

— Жалко мне тебя, Халиль, — продолжал Али Осман. — Придет день, когда спина твоя сгорбится, как у нас, и по утрам тебе невмоготу будет ее разогнуть. Вот тогда-то ты вспомнишь, что я тебе говорил, пожалеешь, что не послушался Али Османа. Камень будешь искать, чтобы размозжить об него свою голову, только не найдешь. Не губи свою молодость. Послушай меня, уходи отсюда, не бойся. А на нас не смотри. Мы люди конченые, сил у нас больше не осталось…

— Не береди парню душу, Али Осман, — остановил его Дервиш, — не мучай его, брат! Все образуется.

— Когда-нибудь сгинет эта Енидже, ох сгинет, превратится во вторую Маласчу, только совы здесь будут кричать.

В это время до них донесся крик ночной птицы.

— Сова… — прошептал Али Осман, широко раскрыв глаза.

— А ты, Халиль, иди спать. Вставать-то спозаранку. Иди, ложись, — тихо уговаривал Хыдыр.

Али Осман не унимался:

— Ну, слыхали? Вот послушайте, совы кричат! Совы, Халиль!

Халиль побрел в свой угол. К нему подошел Дервиш.

— Ну как тебе, мягко будет? Или еще соломы подбросить?

— Спасибо, дядя, и так хорошо!

Халиль разделся, повесил одежду на гвоздь и улегся, натянув на себя кусок мешковины, от которой чесалось тело, грудь кололи кое-где вылезшие соломинки.

— Совам достанутся эти края, совам! — твердил Али Осман.

Голова у Халиля стала тяжелой. Медленно, как погружается ведро в колодец, он погружался в сон, отдаляясь от стоявшего в хлеву смрада, возни скотины, тяжелого дыхания людей.

— Ни за что ни про что жизнь сгубили… — жаловался кто-то.

Чьи-то короткие всхлипывания, красная, как гранатовые цветы, пелена, дым, туман и где-то далеко приглушенный, едва слышный разговор:

— Ложись, родной мой, ложись. Все уже спят.

— Ты меня уважаешь, Али Осман? — Это был голос Сулеймана.

— Даже люблю, дорогой.

— Врешь!

— Ей-богу!

— Обман, обман, один обман кругом. Самую паршивую, чесоточную лошаденку дороже ценишь, чем меня. Никто меня не любит, никто. Даже собаки не любят. Обман, один обман кругом. Я и подохну, как лошадь, как мул, в хлеву подохну, — говорил Сулейман.

— Иди спать, дорогой!

— Правда, я скоро помру, Али Осман.

— Спаси тебя аллах!

— Помру, помру, подохну как собака. А ты, Али Осман, напиши на моем надгробном камне: «Здесь покоится Сулейман, бывший батрак Кадир-аги». А ниже допишешь: «Сулейман всю жизнь работал как лошадь — и подох, как лошадь». Так и напиши, Али Осман. Ох, Али Осман, ох!

— Сулейман, дорогой! Ну что ты болтаешь?!

— Помрем — никто и не всплакнет. Что мы за люди, Али Осман, если некому нас даже пожалеть? Хоть ты поплачь, Али Осман. Поплачешь, а?

— Сулейман!

Халиль наполовину проснулся, но еще лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к странным, повторяющимся через равные промежутки времени глухим ударам. Наконец он приоткрыл глаза и увидел, что Сулейман бьется головой о нары Али Османа, твердя:

— Ты знаешь, кто я такой, Али Осман?

— Ты Сулейман, а то кто же?

— Не то говоришь. Я самый что ни на есть последний дурак. Я собака, Али Осман, паршивая собака.

— Пожалей ты себя хоть немного!

— Швырнули нам кость: нате, грызите! Глодаем, грызем, а мяса ни крошки. Мясо хозяева сами сожрали. Потому что собаки мы, понимаешь, собаки! И жизнь у нас собачья. Вот оно что… Ну, теперь понял, кто я такой?

— Успокойся…

— Кто я такой, я тебя спрашиваю!

— Не надо, не надо, Сулейман!

— Нет, ты мне скажи, кто я такой.

— Собака ты, ну… собака.

— А чья я собака?

— Зачем ты так, Сулейман?

— Нет, ты скажи, чья я собака. Чья, а?

— Аллаха!

— А вот и нет. Я собака Кадир-аги.

Он еще неистовее стал биться головой о нары. Али Осман пытался ему помешать:

— Ну что ты зашелся, как дите малое!

Хыдыр лежал в постели и курил. Сулейман зарыдал, заметался, выкрикивая:

— Не трогайте меня, уйду я! Не желаю оставаться здесь, не желаю! Пустите же меня! Пустите!

Но Али Осман с Дервишем крепко держали Сулеймана.

— И зачем только он пьет, если не может? Дядя Али, дядя Дервиш, не трогайте его, ради аллаха! Дайте ему отлежаться.

— Пустите меня, не держите! — кричал Сулейман. — Опостылела мне жизнь, повеситься хочу!

— Да оставьте вы его в покое, — процедил Хыдыр. — Пусть вешается, раз ему так приспичило, а мы посмотрим.

— Сулейман, дорогой, успокойся! — твердил Али Осман.

— Плюнь ты на него, дядя Али, на эту скотину. Пусть валяется, — сказал Хыдыр. — А то носятся с ним, вот он и кобенится.

Чем крепче держали Сулеймана, тем яростней он вырывался. Наконец Хыдыр не выдержал и вскочил с постели.

— Сколько же терпеть такое? Каждый день одно и то же. Покоя нету от него. Эй, Сулейман! Слышишь, скотина! Вставай, безбожник! Поднимайся! Ну!

— Не трогайте меня! Уйду я! Не останусь здесь, — вопил Сулейман. — За что меня все бьют?

Оттеснив в сторону Али Османа и Дервиша, Хыдыр схватил Сулеймана за плечи и поволок к двери.

— Вот тебе, подлец, порог, а вот — дорога. Видишь дверь? Бьют тебя здесь, жить не дают? Ну и убирайся на все четыре стороны! Посмотрим, до чего ты докатишься, если и дальше будешь водку лакать. Вытряхивайся, живо!

— И уйду. Увидите! Все равно никого у меня нет. Все меня бьют. Зарежусь я!

Хыдыр выхватил из кармана кинжал с насаженной на острие пробкой и протянул Сулейману:

— Вот! Бери кинжал и режься! Ну, чего ждешь?

Сулейман покосился на кинжал.

— Бери! — крикнул Хыдыр и бросил ему кинжал.

Сулейман, скривив губы, разрыдался.

— Режь себя, гад! Убивай! — Хыдыр позеленел от гнева и задыхался. — Мало у нас своего горя, так еще ты навязался. Ей-богу, дядя Али, это ты его распустил, скотину эту. Ведь не младенец, до седин дожил. Кто хочет свою жизнь порешить, тот и так порешит, а болтать про то не станет. Кто задумал уйти, тот уйдет!.. Уйдет, как ушел Араб Сейфи. А этот трепач только и знает, что вино лакать да слюни распускать. Много я на своем веку повидал, а такого ублюдка ни разу не встречал. Давай, Сулейман, проваливай!

— Ни матери у меня нет, ни отца, — захныкал Сулейман.

— Цыц! — И Хыдыр ударил Сулеймана ногой в бок.

— Оставь его, Хыдыр, не надо! Жалко беднягу.

— А-а-а! Бьют! — кричал Сулейман. — Бьют!

— Вставай, слизняк! Вставай и иди дрыхнуть, а то, как теленка, прирежу!

Хыдыра трясло от злости, он поднял с пола кинжал.

— Долго еще дурака валять будешь? — крикнул он, схватил Сулеймана за руку, поднял с земли, а потом дал ему такого пинка, что тот снова свалился и стал поспешно отползать в сторону. Хыдыр еще раз пнул его ногой в бок. А Дервиш и Али Осман поволокли Сулеймана к койке.

На стенах подрагивали тени животных. Их мало-помалу поглощала отбрасываемая закопченным фонарем огромная тень, которая медленно расползалась во все стороны.

Халилю всегда нравился Хыдыр: и его манера держать себя, и даже то, как он курит. Хыдыр, переводя дух, вытирал со лба пот.

— Разве можно так? — ворчал Али Осман.

Хыдыр подошел к нему:

— Дядюшка Али! Я человек не злой. Если надо — жизни не пожалею для друга. Но разве дело то, что вытворяет Сулейман! Он всем уже осточертел. И без него тошно. У каждого — свое горе, свои заботы. А тут еще этот ноет и ноет. Может, ему так веселее — пить вино и слезы лить?!

Али Осман молча слушал Хыдыра.

Халиль лежал, уставившись на ласточкины гнезда. «Ласточки уже улетели», — подумал он, засыпая. Хыдыр взобрался на нары. Уснул и Али Осман. Постепенно сон одолел всех. Один только Дервиш бодрствовал: сегодня была его очередь приглядывать за скотиной.

У Дервиша зачесалась спина, и он поскреб ее, думая, как было бы хорошо, если бы ему почесала спину мягкая женская рука. Дом, жена, дети… Несбыточная мечта! Тоскливо становится на душе.

— Дети… жена… дом… — произносит Дервиш вслух, и лицо его на мгновение озаряет улыбка. Он тяжело вздыхает, вспоминая, как в далекой деревне восточной Анатолии в последний раз целовал руки матери и отцу, прежде чем отправиться в далекий путь. Мать, отец, родные… С какой надеждой он ехал сюда!

Каждый раз с наступлением осени ему начинает казаться, что он вот-вот вернется домой. Он прикидывает, что надо купить, представляет, как его встретят, видит каменистую землю у дома, выросших, а может, уже обзаведшихся собственными семьями детей, которых он так давно оставил. Но с тех пор миновала не одна осень, а Дервиш… Почему именно осенью тоска по родным местам так жжет его сердце, сладкой болью разливается по телу? Почему в осеннюю пору его так волнует пение птиц?

Надежда… Тоска по родной земле, по отчему дому… Дервиш улыбнулся. Его мечты давным-давно стали похожи на старую сказку, грустную сказку детства, не имеющую конца. Он не смог развеять неизбывную грусть этой сказки, и постепенно надежды стали частью ее. Много раз еще придет осень, расцветут и завянут цветы, прилетят и улетят птицы… на том и сказке конец.

Дервиш извлек из-за пазухи небольшой сверток, вынул из него сложенные в несколько раз ассигнации: одну в десять лир, другую в пять, развернул и стал поочередно подносить их к фонарю, поворачивая то так, то эдак, то подвигая к свету, то поднося совсем близко к глазам. Затем снова сложил и бережно завернул.

Когда Халиль проснулся, Хыдыр чистил скребницей мулов, а они жевали солому, громко чавкая. Дервиш похрапывал. Али Османа и Сулеймана уже не было.

— Проснулся, брат? — спросил Хыдыр.

— Бог в помощь!

— Спасибо, брат! Иди поешь, и двинемся в путь.

— Говорил с Сулейманом?

— Говорил.

Халиль быстро оделся и пошел к дверям.

— Дождик прошел!

— Поморосил немного и перестал.

Сейчас все выглядело чистым и нарядным: земля, заборы, дома. По небу стремительно неслись тучи, чтобы где-то далеко пролиться дождем. Легкий ветерок, казалось, проникал в самое сердце Халиля, наполняя его свежестью.

Халиль взялся за ручку колодезного насоса и с наслаждением умылся под тугой струей воды. Приметил возившегося неподалеку красавца петуха, белого, с огненно-красным гребешком, таким пухлым, что его хотелось потрогать. Нахохлившись, петух важно расхаживал по двору. В это омытое дождем утро все вокруг дышало свежестью, бодростью, самой жизнью.

Над кухней, как бы завершая картину, вился дымок. Но Халиль испытывал смутную тревогу, хотя чувствовал себя таким здоровым и сильным, что казалось ему, земля осядет в том месте, где он ступит. Это чувство силы как бы подкрепляли грубые ботинки на толстой подошве и солдатская форма.

На кухне было полутемно. У бачка с похлебкой сидели Али Осман, Сулейман и Мухиттин.

— Селям алейкюм! — поздоровался Халиль.

— Алейкюм селям! Бери ложку и подсаживайся.

Халиль взял из корзины деревянную ложку и сел между Али Османом и Сулейманом.

— Купишь мне немного сладкого? — спросил Мухиттин. — Я тебе денег дам.

Халиль крошил в похлебку хлеб.

— Какого еще сладкого?

— Ну, конфет…

— Управился там Хыдыр с мулами? — спросил Али Осман.

— Всю жизнь этот придурок на конфетах помешан, — заметил Сулейман.

— Что поделаешь, брат. Душа просит, — добродушно ответил Мухиттин.

— Ладно, куплю, — согласился Халиль.

— Смотри не забудь. А то Хыдыр всегда забывает. Сколько раз его просил!

— Разве влюбленному до твоих конфет? — съязвил Сулейман.

— Родной мой, — Али Осман обратился к Халилю, — раз ты поедешь с Хыдыром, я должен тебя кое о чем предупредить. У Хыдыра с легкими не в порядке. Тяжести ему таскать нельзя.

— Знал бы об этом хозяин, — вставил Сулейман, — выгнал бы его. В общем, если работа будет тяжелой, мы что-нибудь придумаем.

Халилю стало жаль Хыдыра, и в то же время он проникся к нему еще большей симпатией.