От редактора

Любезный читатель!

Еще несколько лет назад о подобной книге было немыслимо даже подумать. Но времена меняются, и воздействие гласности стало ощущаться даже в такой консервативной сфере нашей деятельности, как книгоиздательское дело.

Не надо обладать пророческим даром, чтобы предвидеть, какие противоречивые оценки — от полного неприятия до безоговорочной поддержки! — вызовет среди читателей и у критики эта книга. Но для того и берутся за перо писатели, чтобы не было в обществе сонных и равнодушных.

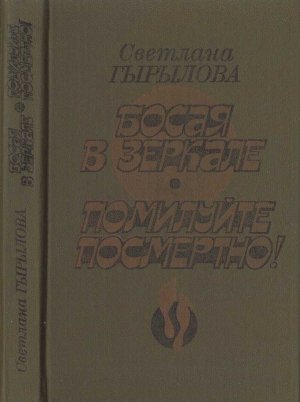

Когда три года назад Светлана Гырылова пришла в «Современник», имея при себе лишь сравнительно тощую папку, вторая часть этой книги — «Помилуйте посмертно!» — существовала только в замысле. Издательство почувствовало в Светлане интересного автора и, несмотря на значительные расхождения в оценках ее творчества, сделало все для того, чтобы эта книга стала фактом литературной жизни.

Однако что же такого необычного в дилогии Светланы Гырыловой? Наверное, прежде всего — выбор темы (из тех, что прежде были запретными) и предельная, на грани (а порой и за гранью) эпатажа откровенность автора.

Главными героями «Помилуйте посмертно!» выступают два абсолютно несхожих, явно не предназначенных друг для друга человека, чьи судьбы тем не менее все туже затягивает в единый мертвый узел то ли господь бог, то ли дьявол, то ли его величество Случай. Бурятская девушка из далекого села, с экзотической внешностью и странным для русского слуха именем Алтан Гэрэл, работающая в Москве по лимиту, и заключенный Мелентий Мелека, отбывающий долгий срок в колонии строгого режима за убийство своей неверной возлюбленной. Не стану пересказывать сюжета этого беспощадного и редкого по силе эмоционального воздействия произведения — читатель не глупее редактора и сам сумеет разобраться, кто есть кто и что к чему в этой бурной и яркой книге. Хочу лишь предупредить любителей дамской прозы, что здесь они не найдут ни безупречной героини, белокрылым ангелом парящей над душой героя, ни благородного узника из романтических темниц позапрошлого века.

Увы, некогда прекраснодушная и по-своему обаятельная бунтарка Алтан Гэрэл сама беззащитна и уязвима в чреве гигантского мегаполиса, где ей, как и всякой незаурядной личности, да еще и горластому борцу за правду, живется ох как нелегко! Так было во все времена и на любой ступени общественной лестницы, а в эпоху застоя и в недрах московского лимита — особенно. Да и Мелентий Мелека — озлобленный и недалекий убийца, медленно и мучительно возрождаемый к человеческой жизни беззаветными усилиями Алтан Гэрэл, — только через несколько лет пробуждается от летаргии бездуховности для страшного суда над самим собой. И самое тяжкое для него наказание — возродившая его любовь к странной и ни на кого не похожей женщине.

В книге, безусловно, много грубого натурализма (таков материал и чудовищно жестокая правда жизни, исследуемая в романе), порой автор впадает в безудержную риторику на социальные и эротические темы. Особо отметим феминистскую тенденцию в творчестве Гырыловой, которую рецензент рукописи, известный литературный критик В. Гусев остроумно назвал «женофильской».

Издательство не разделяет авторского ригоризма по многим затронутым ею вопросам и не поддерживает авторские оценки некоторых произведений и деятелей советской литературы и искусства, однако считает, что эти расхождения с издательской точкой зрения не могут лишить автора права иметь, а также высказать собственные взгляды. Главное, что книга выступает против косности, лжи, лицемерия, бездушия, чиновного чванства и кумовства, а ее герои не ходульные персонажи, состряпанные наспех на потребу дня, но полнокровные люди, за которыми стоят живые судьбы их соотечественников со всеми взлетами и падениями, потерями и обретениями, верой в силу человеческой души и жизненную потребность общественных перемен. Такая книга не могла не выйти в наше время. Поэтому вы держите ее в руках.

МАРАТ АКЧУРИН

Босая в зеркале

Как терзают мозоли мне ноги!

Раздобыть бы золотые копыта…

Часть первая

Кто встретит Чудо-змею с коралловыми рогами и завладеет ими, тот станет богатым и счастливым.

Старинное бурятское поверье

Еще до рождения прозвали меня Бесенком: в материнской утробе мне было тесно, я изо всех сил билась и бунтовала.

Мама, родившая семерых детей, потом часто говорила мне:

— Ты и в животе вела себя безобразно. Так хотелось поскорее родить тебя!

Будучи трехмесячной, я прославилась тем, что свалилась с полатей. Бабушка запеленала и обвязала меня четырьмя кожаными тесемками, как деревянную чурочку, и, положив на самую середину полатей головою к стенке, отлучилась по хозяйству во двор.

Вернувшись, она застала меня на полу, побуревшую от рева. Подняла и видит: так же крепко завернута и обвязана.

— Как же ты умудрилась?! Уж не дьявол ли скинул тебя на пол?! — испугалась бабушка.

Если бы дедушка или мама оставили меня лежать без присмотра, бабушка их поедом бы ела. И не пало бы подозрение на ни в чем не повинного дьявола. Но в семье авторитет бабушки был непререкаем.

Сосновые полы нашего старого дома стараниями бабушки блестели желтизной, как дощечки для сушки сыра. Наливая воду или молоко, бабушка держала левую руку под черпаком, старательно сложив ее ковшиком, чтобы не капнуть на пол. Недаром в тридцатые годы она не раз получала первую премию по улусу за чистоту — красное земляничное мыло и белое вафельное полотенце! В то далекое время по домам ходила от сельсовета комиссия, проверяла санитарное состояние. Моя бабушка Цэрэн слыла на весь улус чистюлей. Это она научила меня мыть пол особым способом: сперва ошпарить кипятком, потом натереть песком, затем смыть песок, выскоблить все углы и щели и, наконец, снова сполоснуть горячею водою и вытереть насухо при закрытых дверях, чтобы пол не стал сизым от сквозняка.

Прежде чем зайти к нам в дом, люди подолгу вытирали ноги о железную сетку перед крыльцом, стряхивали с себя дорожную пыль и грязь. Милая моя, самая усердная на свете бабка! Своими сильными руками она пеленала и крепко-накрепко перевязывала мне колени, чтобы я не унаследовала кривые ноги от своих кочевых предков-наездников. Так от великого бабушкиного старания ноги у меня искривились шиворот-навыворот, стали иксообразными.

Когда мне было пять лет, я завидовала мальчишкам, которые делали стойку на руках. И решила от них не отставать.

В первый раз во дворе я с разбегу встала на руки, но чересчур перекинула назад ноги и грохнулась плашмя на спину. После неудачи обучалась на высокой куче золы. И ходила, похожая на искупавшуюся в золе курицу.

Однажды, желая похвастаться своим искусством перед моею старшею подругою Сэсэгмою Банзаракцаевой, я с разбегу упала прямо на золу. А та оказалась горячею, только-только из печки, в ней еще тлели красные угольки, они пулями отпечатались на моих руках.

— Чертова девка, сожгла себе руки! Теперь на ушах будешь стоять?! — распекали меня дома.

На кистях образовались большие и малые волдыри, потом они лопались, оттуда вытекала жидкость и до слез жгла оголенные раны. Мама долго смазывала мои руки рыбьим жиром, и я ходила с повязками. Тогда школьники копали колхозную картошку, я же ничего не делала, околачивалась возле матери, грызя вытертую о подол морковку и стыдясь своей ненужности. Мама работала бригадиром огородников, а я, мамина помощница, по дурости своей стала инвалидом… и она никак не могла похвалиться мною.

Руки мои со временем зажили, остались, правда, шрамы от ожогов. И опять, едва проснувшись, я убегала из дому играть, не взглянув даже на небо, хотя мать учила меня, хотела вырастить толковою:

— Алтан Гэрэл! Приличный человек должен утром осмотреться кругом, взглянуть на небо, горы, на землю…

Когда я спросонья выскакивала на улицу, то прямо-таки слепла от кипящего, бурлящего солнца. Крепко зажмурившись, я с наслаждением мочилась навстречу солнцу золотистою струей.

— Не для того солнце светит золотое, не для того вершины гор высятся в синеве, чтобы такая бестолочь, такая срамница позорила их! — сердилась бабушка.

Закончив вечерние хлопоты, она, даже усталая, прежде чем войти в дом, пристально вглядывалась в горизонт, потом, резко закинув голову, изучала небеса по цвету и облакам, стараясь угадать по закату завтрашнюю погоду. Бабушка Цэрэн одухотворяла природу, словом, была философом, насколько им могла быть безграмотная бурятская старуха 1899 года рождения.

Помню, как я утащила из колхозной кладовой гирьки от весов. Когда это обнаружили, родители принялись меня ругать:

— Мало того что девчонка лупит всю детвору в селе, а взрослым говорит такое, что от стыда можно сгореть, так еще и воровать стала! — Родители потребовали, чтобы я сама отнесла гирьки кладовщику и попросила прощения, иначе не станут меня, воровку, кормить!

Я забралась в темный, мрачный амбар и целый день просидела голодная, чтобы родителям стало невмоготу. Сижу в засаде, а в полутьме поблескивают передо мною беленькие, желтенькие гирьки, одна другой лучше и меньше. Я отдала бы за них все мои игрушки: глиняного беломордого коня, белого фарфорового слона и моську, желтую тряпичную лисицу с красными стеклянными глазами, набитую опилками… желтое драгоценное яйцо бильярдного шара… отдала бы за них синий свод небесный с раем. Железные гирьки, блестящие и не бьющиеся, были мне дороже всего. В них я чувствовала непостижимую странную тайну, — ведь ими можно взвесить все-все на свете. И твердо решила ни за что не расставаться с ними, ведь у кладовщика есть еще много больших чугунных гирь.

Меня слегка подташнивало, в животе урчало от голода. Я тихо позвякивала гирьками и беспрерывно думала о еде. Дедушка всегда добавлял мне мясо из своей порции под предлогом того, будто у него притупились зубы, а у меня, «как у щенка, острые шильца». С азартом, балуясь, я громко клацала зубами.

— Хватит щелкать, Гэрэлма, а то сломаешь! — и бабушка целовала меня, а я счастливо брыкалась.

В отрочестве я во сне часто скрежетала зубами, пугая суеверную мать, внушившую себе: если мужчина скрежещет зубами во сне, то он врагов своих громит и побеждает, а если женщина во сне зубами скрежещет, то родных своих поедает, их костями хрумкает…

Когда корова отелится или овца объягнится, у нас варят молозиво — желтое, густое, как творог, сытное и вкусное, после молозива целый день не проголодаешься!

А еще мама и бабушка каждое лето толкут черемуху, смешивают ее с творогом, топленым маслом, сахаром и сушат черемуховые сырки для праздника Белого месяца — первого весеннего месяца, начала молочного изобилия. В марте к нам всегда прибегает ребятня, чтобы отведать знаменитые черемуховые сырки.

— Шевелите, детки, усами, шевелите! — с улыбкою приговаривает бабушка, раздавая сырки, а дети смущенно прикрывают обветренными руками беззубые рты. Нет ничего вкуснее этих сырков, как чудесно хрустят они на зубах, рассыпаются и тают во рту.

А как ласково бабушка уговаривает выпить сырое яйцо!

— Еще тепленькое, розовое! — И она прокалывает его шилом и шилом же солит, размешивает внутри. Я морщусь при этом, будто мне готовят отраву в золотой скорлупе…

Вспомнив все это, я заплакала, полезла в старый амбарный сундук, где хранились праздничные старинные одежды и мамины коралловые бусы. Достала их и зубами разорвала нитку. Вместе со слезами и слюною проглотила три коралла в надежде, что умру… Пусть родители поплачут обо мне!

Но мне не суждено было умереть. Вечером, придя с работы, мама вывела меня из амбара и напоила пенящимся, шипящим молоком. Узнав обо всем, она следила за мною, как за курицей-несушкою, когда же я снесу ее драгоценные кораллы. При этом грозила, что иначе придется делать операцию! Наконец-то кораллы покинули меня. Мама обмыла их и вдела в свое ожерелье.

— Видишь, Гэрэлма, как ты сварила мои кораллы! — и даже гостям показывала три поблекшие бусинки.

На следующее утро, как я снесла кораллы, меня разбудили рано.

— Косматый человечек, поди-ка сюда! — с лукавою лаской зовет бабушка.

Я удираю, но бабушке удается поймать меня, и она обрадованно и мстительно приговаривает:

— Бэр-бэр, за все косматые дни тебя, бесенка, причешу!

Мои разнузданные волосы злятся, трещат и рвутся в цепких, усердных пальцах бабушки. Смачивая их сахарною водою, она заплетает пять косичек «мышиные хвостики», причем самая крупная, почетная царица-косичка заплетается на макушке. Дотошная бабушка не оставит в покое ни одного волосенка, прихватит в плен самые крайние тонюсенькие, «голодные» волосиночки.

Говорят, наша бабушка в молодости так гладко и туго заплетала свои косы, что ни один волосок не выбивался. Воротник ее простого черного платья бывал наглухо застегнут.

А я убегаю в сарай и, морщась от боли, вырываю остро дерущие кожу волосы.

— Смотри, Алтан Гэрэл, косички на всю неделю заплетены! — строго предупреждает бабушка.

Родители собрали мои гирьки и сказали:

— Сколько мы можем укрывать воровку в нашей семье? А?

Отец взял меня за руку. И мы пошли к кладовщику. Оказалось, что скупой дядя Чагдаржаб из-за этих гирек несколько дней не выдавал людям муки и хлеба. У меня от стыда зачесались пятки.

Говорят, свет не видывал, чтобы девчонка была такою драчуньей и забиякою, как я. Мальчишкам приходилось обороняться от меня сообща. К тому же я давала им самые меткие прозвища, которые сразу же прилипали. Даже те мальчишки, что вместе нападали на меня, ссорясь, обзывали друг друга именно так.

Тогда я ликовала, а они дружно набрасывались на меня. Но со мною не так-то просто было справиться. Я защищалась отчаянно, пускала в ход не только кулаки, ногти и зубы, хватала все, что попадало под руку. Однажды одному мальчонке влепила в лицо горячую коровью лепешку!

После драки, пряча слезы, я убегала на речку купаться, по дороге заходила к соседям зашить платье, объясняла, что зацепилась за сук. Жестокие родители никогда не принимали жалоб, во всем случившемся обвиняли только меня. Это разучило меня жаловаться вообще, и я стала носить обиды в себе.

Взрослые в селе меня любили: я им гадала, предсказывала всем счастливую судьбу. Старым и больным обещала рай после смерти, а их детям жизнь до ста лет. Одиноким вдовушкам предсказывала замужество в соседних селах, где табунами бродят приличные бравые женихи, а не какие-нибудь замухрышки. Бездетным семьям— такое множество детей, что рожать надоест.

Пятидесятилетней тетушке Доржиме я нагадала, что удочерит русскую золотоволосую девочку из детдома. И случилось так, что гадание мое через год сбылось: тетушка Доржима с мужем съездили в город Улан-Удэ и привезли оттуда годовалую девочку с золотистыми волосами.

— Вот и пришла к нам в Гэдэн золотоволосая из города. Гэрэлма адяа[1], дай ей имя. Неудобно человеку даже день прожить без имени! — и тетя Доржима взволнованно целовала свою маленькую дочку.

Девочка была беленькая, как бумага, под прозрачною нежною кожицей ветвились синие жилочки, а глаза были сказочно русские, огромные, голубые, как ласковое летнее небо. Ей сшили желтое ситцевое платье в коричневый горошек, и девочка казалась большою живою куклою, ненастоящей, загадочною. Шутка ли дать такой имя?!

— Имя придумаю в пятницу, потому что пятница — самый мягкий благополучный день недели, — прошептала я.

— Детонька, проживем еще немного без имени? — спросила тетя Доржима у малютки. Моя мама дала ей розовый пряник. Она всегда девочкам дает розовые пряники, а мальчикам белые.

С этого дня я потеряла покой. Повсюду искала имя девочке: заглядывала в углы и щели, в куриное гнездо, в мышиную норку, искала даже под берестою белой березы, сдирая бересту.

В отчаянии я готова была отдать девочке свое чудесное имя — Алтан Гэрэл, что означает золотой свет и золотое зеркало. Мама переводит мое имя на русский язык — Светлана. Но по своей материнской ревности никогда, конечно, не позволит других называть именем своей первой и единственной дочери.

В ночь на пятницу, когда все уже спали, я шепотом перебирала женские бурятские имена, какие знала в свои семь лет. Может быть, тогда инстинктом почувствовала разлад между бурятскими именами и необыкновенными огромными голубыми очами русской девочки? Я никак не могла придумать ей имя. Уже тревожно подкрадывается пятница, чувствую, что этот добрый, ласковый день станет для меня днем неудачи.

Неплохое имя у нашей соседки — Сонин, что означает «вести», «новости». Но сама бабушка Сонин жадюга, никому никогда ничего не дает — ни взаймы, ни даром, ни даже когда заплачешь.

Когда в первом классе научилась писать слово «скупердяй», в тот же день стащила из класса мел и в сумерках, когда бабка Сонин доила корову, написала у нее на ставне: «Скупердяйка Сонин». А утром у нас в доме разразился скандал. Отличник Саша Раднаев, внук бабки Сонин, сразу же наябедничал, кто это написал. Хотел поколотить меня, но куда там! Щупленький он, как козленочек. Я его повалила, оседлала и надавала шелбанчиков десять в лоб. Могла бы дать и двадцать пять, но пожалела: еще шишка выскочит на лбу, начнет он бодаться с баранами!

Саша попробовал было подговорить мальчишек, чтобы отомстить мне, но те не поддержали его, не заступились за скрягу.

Тетя Сонин сама рассказала обо всем моим родителям.

— Скажите, пожалуйста, какой вред вашей Гэрэлме от моей скупости? Никому нет вреда от моей скупости ни грамма! — И старуха со слезами в голосе показала на тоненькую полоску грязи под твердым желтым ногтем на указательном кривом пальце. — Никому на свете нет вреда от моей скупости ни грамма! — повторила она со страшною обидою, и я убежала из дома на целый день.

Мне было муторно от слез соседки, от ее грязи под ногтями, от своей злой надписи на ставне чужого окна, от ябедника Саши и сурового гнева моих родителей. Издали с улицы поглядывала на ставни соседей, но порочащие бабку слова уже были стерты.

Боясь зайти домой, вечером я сидела под огромным дырявым котлом, поставленным в углу внутри хлева, где куры откладывали яйца. Курам я давно отыскала хорошие имена: Сафрон — это сизая, пепельная курица, сильная, с кряжистыми толстыми ножками, она реже других приносит яйца, но они у нее такие крепкие, с гладкою твердою бежевой скорлупой, и вкусные. Яйца Сафрона не сдавали в магазин, не меняли на керосин и спички, мы ели их сами. Одну невинную курицу я прозвала Сонным Гребешком, просто так, дурачась, но для всех эта кличка стала загадкою.

— А почему петух у тебя Клюнет-Неклюнет? — посмеивались родители.

Царь-петух воинственно поглядывал на всех немигающим черно-бисерным зрачком с огненным кольцом. Клюнет, не клюнет, гордо всклекочет и вдруг мелко-мелко спешно закудахтает, подзывая многочисленных жен к вкусному зерну. Тощий от любовных страстей, настырный петушище никогда не терял мужского достоинства, гордо возвышался на безобразных своих, корявых морщинистых ногах. А куры-дуры послушно глотали вместе с зернами землю, которая крошилась и пылилась под их яростными клювами. Безумно глотали и осколочки стекла. Осколочки же эти я находила расплавленными среди выветрившегося помета. Когда я впервые щупала кур, опасалась даже, что наткнусь мизинцем на острые осколочки. Если курам удалось бы проглотить гвозди, то их бесстрашный желудок наверняка переварил бы даже железо!

— А где же оно, птичье молоко-то? Может, из красных гребешков течет тайно? А? — приставала я к бабушке.

— Молочко-то у них льется тайно, может, из зоба, есть, есть оно, птичье молоко! Только нам его не доить, не пить, масла из него не сбивать, — говорила бабушка, и мне очень хотелось погладить и ущипнуть куриные коралловые гребешки, чтобы ощутить их тайну и жар.

— Гребешки-то у кур вместо грудей цветут! — восклицала я, и мы смеялись над болтающимися на головке гребешками.

Долго я мучилась своими думами, сидя под дырявым котлом, так ничего и не придумала. А когда стемнело совсем, зашла в сарай бабушка и сердито окликнула:

— Гэрэлма! Долго будешь сидеть под дырявым котлом, горбатою станешь! Слышишь? Может, принести тебе яйца Сафрона, чтобы ты высидела цыплят?

По голосу бабушкиному слышу, что она еле сдерживает смех, и я опережаю ее. Смеясь, выхожу из своей крепости и сдаюсь в плен на милость родителей.

О, как отрадно, что у нас дома вечером не ссорятся! После скандала человеку могут присниться дурные сны, у нас все боялись дурных снов. От них надолго расстраивалась мама, молчала, замыкалась, и к тому же взрослым надо вставать с зарею. Поэтому, напроказив и натворив бед, я до вечера пряталась в хлеву под котлом, а с наступлением сумерек родители сами находили меня. Как-то вечером я искала корову и вышла к далекому горному оврагу, на кладбище для скотины. Увидела там пляшущие синие огни и примчалась домой насмерть перепуганная:

— Черти зажгли там свои огни для ночной жизни!!!

Но вернусь к наказанию за то, что оскорбила соседку.

— Не хватало того, чтобы от тебя, от бармалейки, плакали взрослые! — возмущалась мама и на полоске бумаги написала химическим карандашом: «За порочащие людей надписи выпороть Гэрэлму крапивою по голой заднице!» — и наклеила бумагу на раму в окне. Я быстро сообразила: скосила на нашей усадьбе всю крапиву и сварила щи свиньям. Чужую крапиву мама не тронет, не хватало еще позора рвать чужую крапиву, чтобы выпороть единственную дочь!

В ту мучительную ночь на пятницу мне приснилась летящая ветвистая змея с коралловыми рогами.

Она летела высоко и, мирно, плавно шевеля ветвями-крыльями, тихо прядала коралловыми рогами, паря и выруливая в воздухе. Рога у нее были круто закручены, как у барана. Прелесть-то какая! А конец одного рога был унизан теми тремя поблекшими кораллами, которые сварились в моем желудке. Каково же было мое изумление — в короне у царицы-змеи мои кораллы!

— Ы-ы-ы-ы дыд-гы! — испугалась бабушка, когда я рассказала свой волшебный сон. Она была убеждена, что змея может быть только подлою и от нее не жди добра ни во сне, ни в сказке. Впервые посмотрела на меня с непонятным отчуждением и тревогою, в это утро ей не захотелось причесывать меня.

В нашем селе Гэдэне тогда шипом шипели змеи, летом грелись у самого дома на завалинке. Однажды я подцепила лопатою большого коричневого ужа и с ужасом выбросила на улицу. Уж и не подумал кинуться на лопату, как я ожидала, а быстро пересек дорогу и уполз в густые луга. Я никогда не видела ужаленного змеей человека. Зато часто с отвращением видела, как пацаны камнями убивают змей, хотя люди и спасаются от многих болезней змеиным ядом.

А дедушке мой сон полюбился, он радовался ему:

— Значит, змея летает, как в сказке? А коралловые рога у нее закручены, как у колхозных баранов? Красота-то какая! Мне бы хоть раз в жизни увидеть такой сон! А? — поблескивал глазами дед.

— Ты стар и слишком крепкий табак куришь! Разве тебе приснится толковый сон?! Старик, у тебя из ушей бурлит ядовитый табачный дым, как из трубы. Любой сон сгорит в твоей башке, как щепка в печке. Зола и дым — как надоели мне отрыжки дурмана твоего! — и бабушка метнула на него уничтожающий взгляд.

Я смотрю — не бурлит ли волнистый, кудрявый дым из ушей дедушки.

— Поди сон сгорит в моей голове, как щепка в печке, и вылетит с табачным дымом через уши! — пошутил дедушка, поднаторевший в пожизненной табачной перебранке с бабкою.

Мама — сказительница бурятских волшебных сказов, обдумывая мой сон о Чудо-змее, таинственно молчала.

Я привязала бантик на хвост бычку и ушла из дома. Наш красивый черный бычок с острыми рожками то и дело чесал свои растущие рога: то забор бодал, то телегу. Когда наконец он разрушил всю поленницу, дедушка рассердился, а я привязала бычку на хвост бантик, чтобы отвлечь его от зуда. Чем ему еще поможешь? Когда черный бычок был новорожденным теленочком и зимою жил с нами в избе, я обнаружила на нем синеватых вшей и намазала его, бедного, керосином, сожгла его нежную кожу, и за это мне драли уши.

Теперь, напоив красавчика водою, я поливала ему рога — пускай растут! Но чем больше они росли, тем сильнее чесались, и черный бычок мучился от проклятых рогов, как от чесотки, и готов был обломать их до основания и ходить комолым. Какой позор — стать комолым быком! Да его коровы забодают!

Еще до того, как приснилась мне ветвистая прекрасная змея, как-то подвела я бычка к забору, до боли в ногтях почесывая его за ухом и подкручивая хвост. Потом, схватив за чесоточные рожки, прыгнула ему на спину. Бычок мой понесся было галопом, но не успела я опомниться, как он замотал головою, закружился, запрыгал и, хотя я крепко держалась за ошейник, сдавивший ему горло, сбросил меня.

Соседский Саша-муха рядом как из-под земли вырос. Смеется, не нарадуется. Упасть с бычка ничуть не больно, но позором стало то, что после этого случая дурашливый Василий Санживалов, озорник и острослов, намного старше нас, сочинил про меня песенку:

Целый бесконечный день я бродила как неприкаянная. Дурак-день! Воздух от жары томится, бесится, сверкает искрами, будто жарится на сковороде. В речке Мучее камушки до того гладкие, хоть пляши на них босиком.

— Аха-аа-а-а-а! Не смогла дать имя русской девочке?! Так тебе и надо! Ворожейка, гадалка, лгунья, колдунья! — напал неожиданно на меня Саша и, торжествуя, готов был перевернуться через голову.

— Ах ты муха поганая! Дуста на тебя насыпать!

Я схватила горсть песка, швырнула вслед убегающему Саше и горько заплакала… Признаться, однако, мы с Сашею Раднаевым не такие уж заклятые враги. Однажды случилось, попали под сильный дождь и, взявшись за руки, побежали вместе, рядышком. С тех пор мы частенько брались за руки и до надрыва сердца носились по нашей улице.

Когда на Сурхарбане, нашем национальном празднике, в беге на сорок метров я вышла победителем у девочек, Саша подбежал ко мне, дал конфетку, расплавившуюся в его ладони, и молча убежал, пунцовый от стыда…

На нашей улице меня встретила стая мальчишек. Они хором распевали песенку, которую сочинил взрослый стихоплет Василий Санживалов. На лицах мальчишек дрыгалось и дробилось гаденькое счастьице. Им немыслимо было рассказать о змее с коралловыми рогами.

«Они и живут-то на свете только для того, чтобы дразнить и драться с девчонками», — подумала я с отвращением. Это было моим первым осуждением сильного пола.

Тогда мне свято верилось в старинное бурятское поверье: «Кто встретит Чудо-змею с коралловыми рогами и завладеет ими, тот станет богатым и счастливым». Может быть, она живет на вершинах гор, а может, обитает в белых пушистых облаках?

«О, прилети наяву, Чудо-змея! Пролети над нашим селом Гэдэном высоко и мирно. Пусть увидят все, как плавно парят твои ветви-рога и как круто закручены прекрасные коралловые рога!» — молила я всем существом наперекор бедам. Все чаще и чаще снилась мне вещая змея, и в напряженном томительном ожидании ее… я заболела корью.

Родители возненавидели змею, как предвестницу болезни. Мама стала спать со мною вместе, хотя я во сне пинаюсь. Она подолгу гладила мою голову, боясь, что мне вновь приснится это «божественное чудовище». А днем, улучив часок, терпеливо читала мне «Доктора Айболита», пропуская страницы о злом Бармалее.

— А какие у Бармалея глаза? Красные или желтые? — спрашивала я слабым голосом.

— Милая Гэрэл, когда болеешь, надо забыть о Бармалее! — И мама с укоризною захлопывала книгу.

В посудном шкафу уныло висел сморщенный круг копченой колбасы, ожидая моего выздоровления. Иногда я вставала и украдкою протыкала шилом пучеглазые колбасные жиры. Мне давали кипяток, слегка забеленный молоком. Родители жалели меня и сокрушались, какою тонкою стала моя шея.

— Выздоравливай, Гэрэлхэн, выздоравливай. Вон даже колбаса плачет по тебе жиром! — подбадривали меня родные.

После моего выздоровления к нам в Гэдэн приехал знаменитый в аймаке Вандан-лама. Бабушка и дедушка пригласили его служить молебен, чтобы отвадить от меня Чудо-змею.

В то время я, верховодя ребятишками, рассказывала им о волшебствах, творимых Вандан-ламою. У нашего дяди Тумура он связал в узел старинный серебряный меч! Дети слушали меня со страхом и восхищением. Вдруг меня позвали в дом.

— Аха-а-а-а! Вылетишь оттуда мокрым тараканом! — злорадно накликал Саша-муха.

Все знали, что Вандан-лама нещадно лупит детей, а малюток хватает за ноги и швыряет в угол! Я вошла и молча стала у двери, готовая мигом увернуться от побоев.

— Не бойся, девочка, — ласково обратился ко мне ламбагай. — Расскажи, как ты помнишь себя впервые?

— Лошадь стояла в реке. Ее понукали, дергали за вожжи, били кнутом. Она боялась, перебирала ногами и упала в воду. Дедушка с бабушкою, сидя в тарантасе, отчаянно бранились, — тут я оглянулась на них.

— Не бойся, рассказывай все, что помнишь, — поддержала явно смущенная бабушка. Родители смотрели на меня с умилением, словно я была им ниспослана свыше.

— Потом они сняли унты. Закатали штаны. Полезли в воду. Дед взял лошадь за узду. Потянул вперед. А бабка сзади толкала тарантас. Мне было страшно очень. Я уцепилась за вещи и ревела. Мы тогда кочевали сюда в Гэдэн с Боргойской степи, — я громко шмыгнула носом, боясь вытереть рукавом, и продолжала: — «Гэрэл-ма! Да ты не реви ревом, лягушка жирная в рот вскочит! Давай бери вожжи. Помогай!» — прикрикнула бабушка.

Ну я и перестала выть. Не хотелось, чтобы жирная лягушка влезла в рот. От нее вырастут бородавки по всему телу. Я взяла вожжи. «Чу! Чу! Чу!» И лошадь вывела тарантас на берег. А дед меня похвалил. Сказал, стану наездницею. Тогда я думала, что Халуюн потеряла подкову в речке, искала ее. Может, она и правда потеряла, а вы считали, что не может вытащить нас? — вдруг спросила я с отчаянием.

Никто ничего не помнил. У деда было несчастное беспокойное лицо. Но он отважился подойти ко мне при ламе. Понюхал мою большую почетную косичку на макушке и поцеловал. Раньше он всегда хвалил, как ароматно и вкусно пахнет моя большая косичка, а тут промолчал.

— Речка Ичетуйка тогда смыла подковы Халуюн и унесла! — убежденно сказала я Вандан-ламе.

— Сколько тебе было лет? — спросил ламбагай с уважением. Я не помнила, сколько тогда мне было лет. Все обернулись к маме, она знала мой возраст не только по годам, но и по месяцам.

— Три года. А два года Гэрэлма накликала дочери Баюу — Тамажаб двух сыновей — Дамдина и Жамбала. Так и зовут мальчиков, как нарекла их Гэрэлма, — с гордостью ответила мама.

— Ваша дочь сказочницею станет или за русского замуж выскочит! — строго изрек лама. — Подай мне кочергу! — грозно приказал он.

«Треснет сейчас кочергою и череп расколет, чтобы не вышла потом за русского!» — подумала я со страхом. Отважилась-таки, подала кочергу, а сама кошкою метнулась к двери.

Распалившийся Вандан-лама в экстазе молниеносно скрутил толстую кочергу в бараний рог! Родители были потрясены.

— Моя змея с коралловыми рогами лучше тебя! Она летает! — вскрикнула я с таким отчаянием, словно моя жизнь в эту минуту висела на волоске. Волшебник ламбагай в ярости кинул в меня скрученною кочергою. Я выскочила из дому и, не чуя ног, босиком побежала в степь.

В ушах грохотал громовой удар об пол скрученной в погибель кочерги и словно все еще догонял и догонял меня, пока я на бегу не влезла правою ступнею в сусличью нору и упала, как пораженная стрелою вдогонку.

От резкой боли в суставе померкло солнце.

Так я горько-горько плакала в одиночестве, впервые причитая в степи от огромной детской беды:

— Остались мы без ко-чер-ги-и-и-и!..

— Кто же теперь скует нам но-ву-ю-ю-ю?..

— Чтобы никто, никакой злой лам-ба-га-ай-ай-ай!..

— Не скручивал боле-е-е-е ко-чер-гу-у-у-у!..

— Нашего се-мей-но-го-о-о-о оча-га-а-а-а…

— Нуж-на-а-а-а нам чу-гун-ная-я-я-я!

— А лучше всего сковал бы кузнец нам медную ко-чер-гу-у-у-у!

Боль стихала от причитаний.

Боль моя стихала от красоты сияющей медной кочерги. А голенный сустав правой ноги все более распухал…

Я мысленно разгребала алые угли раскаленным медным гребнем новой царской кочерги.

…Так в семь лет я бесстрашно вступила в единоборство и по-своему победила знаменитого ламбагая.

Вскоре моя жизнь совсем потускнела. Родилась моя первая сестренка Очир-Ханда, за нею — вторая Машенька, потом я обзавелась двумя плаксивыми братишками Владимиром и Лубсаном.

Родители перестали трястись надо мною, как над единственным домашним идолом. Будили рано, и я целыми днями служила на побегушках: подметала пол, выбрасывала мусор и золу из печки, таскала дрова и воду, мыла посуду, стирала бесконечные вонючие пеленки, с отвращением отворачиваясь от них.

А вечерами носилась по горкам и оврагам, чтобы загнать домой скотину. Бабушка, давая мне кружку парного молока, называла меня то стальною подковою, то неутомимым веретеном. Ободренная ее похвалою, я ветром уносилась искать недостающих овец. Родители порою жалели меня и вздыхали:

— Что поделаешь, Алтан Гэрэл, теперь ты адяа — старшая сестра! Перестала тебе сниться змея с рогами… Пеленки змею погубили!

Лишь изредка среди лета, бывало, посчастливится нарвать черемухи да сходить в кино или случайно прочесть книгу «Принц и нищий»…

Хотя я давно уже потеряла веру во всякие чудеса на свете, но при воспоминании о волшебной Чудо-змее с коралловыми рогами, приснившейся мне в семь лет, иногда в душе нет-нет да шевельнется тихая странная радость, ласковым дуновением прикоснется сладкая неземная тоска, будто Чудо-змея наяву пролетела над моим детством и лишь по мановению капризницы-судьбы навсегда сгинула за горизонтом, обронив свои коралловые рога.

Иногда, в лучшие минуты озарения, вижу я, как парят волшебные коралловые рога в правом почетном углу сверхскромной квартиры, где нет никаких вещей.

Пожалуй, я единственная из бурят, живущая вечным ожиданием Чудо-змеи с коралловыми рогами. Значит, недаром оно существует, старинное бурятское поверье.

Из самых диких жеребят выходят наилучшие лошади, только бы их как следует воспитать и выездить.

Плутарх

Шестнадцать лет — будто тугую стрелу пустили в синее небо и над тобою горят три солнца!

Родители купили черного коня — Ураганчика. Шерсть его приглажена волосок к волоску, блестит, как полированная, а грива и хвост словно дегтем просмолены.

Конь вздыбливается, рубит копытами землю — пыль взлетает столбом, кажется, вот-вот он порвет поводья или сбросит коновязь.

«Промчаться бы вихрем на Ураганчике, бросив позади, в густой пыли, всех мужчин!» — мечтает Алтан Гэрэл.

Отец ее, потомственный конюх, месяцами бьется с Ураганчиком, называет его бешеным, стегает кнутом, а конь еще пуще звереет от этого и готов скинуть с себя седло!

Дедушка Сандуй каждый день пророчит отцу Алтан Гэрэл, что он доскачется на жутком диком жеребце, сломает себе хребет.

— Хребет! Хребет! — дразнит деда Алтан Гэрэл.

— А ты бы на нем нос сломала себе! — язвит дед.

Когда отец совсем потерял надежду объездить Ураганчика, конь впервые поскакал нормально, не сбросил его.

Распознав волю и вес наездника. Ураганчик немало был удивлен — поскачет и остановится, диковато косясь на седока, как на диковинный нарост на своей спине, по которой только что гулял чудесный ветерок.

Разве природа создала прекрасные спины лошадей для того, чтобы оседлал их человек?

Алтан Гэрэл впервые взобралась на Ураганчика и вдруг ощутила свои руки, ноги, спину, маленький холодный свой нос, свое стесненное дыхание — все в ней было женским, тайным, и Алтан Гэрэл впервые почувствовала особенный женский страх за себя.

Так, наверно, страшно было бы водителю на машине без тормозов. Алтан Гэрэл Ураганчиком не правила: он хоть и дикарь, но не наскочит на забор, а люди издали его сторонятся. Ведь кроме ее отца, коневода, никто еще не отважился ступить ногою в стремя Ураганчика.

«Мой конь, моя черная бестия! Вихрем промчи меня, женщину, наследницу славных наездников. Мужчины чванливы… Если каждый из них удержался бы в седле даже заезженной клячи… было бы для нас больше женихов!»— так пелось-заклиналось в душе юной Алтан Гэрэл.

Девушке конь казался шелковым: хочешь — скачи галопом, расхотела — на рысь переходи, а то и шагом ступай.

Скачет Алтан Гэрэл не нарадуется, скачет по горам и степи, скачет по самым пыльным дорогам.

Но вдруг Ураганчик галопом метнулся на кручу и сиганул оттуда в овраг! Сердце девушки покатилось… «Погибли оба!» — мелькнуло в уме.

Взлетный толчок, как с трамплина на лыжах, и Алтан Гэрэл с Ураганчиком приземлились невредимыми. А скакун после своей опасной шутки вновь понесся безудержным галопом как ни в чем не бывало.

Только звонкий цокот копыт раздавался вокруг и в груди девушки клокотала необъятная радость.

Сын председателя колхоза Саша Жаргалов приехал на летние каникулы. Алтан Гэрэл издали видела высокого сутулого парня, одетого по последней улан-удэнской моде.

Ходит в темных очках, гладкие блестящие черные волосы подстрижены спереди челкою, сзади — лесенкою, на чистом безвольном лице ни единой морщинки, ленивые усы обрамляют губы.

— Давно хотел познакомиться со звездою колхозного конного спорта. Саша — студент пятого курса филфака, рост сто восемьдесят, вес семьдесят два, очки минус четыре, рубаха-парень и холост, — представился он на чистейшем русском языке с артистизмом и обаянием баловня судьбы.

— Может ли вареная рыба стать морским разбойником? — в тон ему спросила Алтан Гэрэл на русском, и у нее часто-часто забилось сердце, ища выхода из груди. Девочка была на бесконечных шесть лет моложе и боялась сразу же разонравиться.

— Браво, крошка! Один — ноль в вашу пользу! — Саша засмеялся и поднял руки вверх.

— А вы не могли бы отрастить усы против шерсти — концами вверх?! — Алтан Гэрэл прыснула от смеха, закручивая гибкими пальцами в воздухе воображаемые усы.

— Ах, чтобы угодить какой-нибудь маленькой амазонке… готов станцевать краковяк на темечке! — И Саша завихлял всем долговязым телом.

— А вы всегда такой комик? — смутилась Алтан Гэрэл. Ей стало весело, тревожно, досадно и вольготно.

— Комик не комик, а вот закрючит за жабры какая-нибудь маленькая амазонка — и будешь ей податливым, добрым мужем. — Он великодушно вздохнул. Саше нравилось морочить голову незнакомой девочке. — Правда, я парень феминизированный и балдежный…

— Надежно балдежный молодожен — Балда Балданович? — вырвалось у Алтан Гэрэл и разлилось в синем воздухе.

— Да ты, детка, ядовита! Ну, хватит мне малышей дразнить. Чао, крошка, подрастай! — Он расплылся в обильной улыбке, небрежно помахал ей рукою и пошел, нарочно выписывая ногами пьяные кренделя.

Алтан Гэрэл рассердилась и сразу возненавидела его. Сын железного председателя колхоза — шалопай Сашка Жаргалов разрушал идеал мужчины в воображении юной Алтан Гэрэл.

На земле брезжит белесый молочный рассвет. Звезды текут, тают по сизому небосклону, словно усталые слезы. Месяц серебряным завитком повис на его пологом, седом виске.

Сонная Алтан Гэрэл с трудом доит сонных коров, и по рукам нежным сонно струится теплое ночное молоко, целует, щекочет ей руки.

В мире еще так рано, заспанные коровы идут качаясь и, выйдя за ворота, тут же плюхаются на свежую сонную землю, шумно вздохнув, закрывают свои коровьи добрые, бессмысленные глаза, в которых застыл вечный жвачный покой.

Спать, спать, спать до прихода шумного пастуха-самодура. Он и вечером остервенело гонит их с огромными нагруженными животярами, полным молочища выменем. Вот-вот брызнет густое теплое молоко от тяжелого, неуклюжего, колыхающегося бега. Смотреть-то неловко на коровий бег этих молоковозов. А пастух-самодур рад стараться, словно геройство какое нашел, погоняя несчастных коров свистящим бичом!

Алтан Гэрэл мысленно видит свою корову, которая, задрав рога, мычит на звезды, считает их. Она звонко смеется:

— О, как утробно мычишь ты на божьи звезды!

Даруйте с неба дойной корове превкусной соломы!

В день Сурхарбана ранним утром, не успели лица домочадцев обсохнуть после умывания, как пылающая Алтан Гэрэл торжественно поставила сумасшедшее условие родителям:

— Или мы с Ураганчиком победим всех на скачках, или моя нога больше не коснется его стремени!

Алтан Гэрэл в тринадцать лет купили велосипед, гармошку, а в пятнадцать лет — золотые часы. Не было дня, чтобы она не придумала чего-нибудь: недавно потребовала у матери сшить ей белую юбку, черную кофту, кружевное платье на лето. Приспичило ей купить шиповки для бега, которых нет в здешних магазинах.

Вот уже три года Алтан Гэрэл переписывается с Машенькой Бектиной из Смоленской области, познакомились они заочно через «Пионерскую правду». Алтан Гэрэл умоляет родителей отпустить ее одну — съездить в гости к подруге на Смоленщину.

Мать, устав от ее бесконечных домоганий и просьб, обещала:

— Когда исполнится тебе восемнадцать, уезжай хоть в другие страны…

Желанию Алтан Гэрэл выделиться с Ураганчиком в праздничных скачках никто в доме не удивился, родители молча переглянулись.

— Что ж, сверкните подковами, — молвил отец.

Алтан Гэрэл высоко подпрыгнула и стала танцевать от радости, ей хотелось выскочить на улицу через окошко. Она плюхнулась на кровать и сделала стойку на трех точках, вытянув в линеечку носки. Мать подошла, пощекотала ей ступни, а Гэрэлма, смеясь, отталкивала ее. Цирковой этюд вызвал восторг всей семьи.

Конники со всех концов Джидинского аймака томились на жаре. Пот стекал с мужских спин.

«Слава богу, что я не потею. Что может быть неприятнее? Разве только бородавка на носу?» — думала Алтан Гэрэл.

Скакуны томились, волновались, вздрагивали в ожидании команды.

Еще ни разу не глотавший пыль от чужих копыт, Ураганчик чуял в воздухе предстартовую горячку.

По команде взметнулись плетки — и скакуны понеслись!

Ураганчик, обезумев, шарахнулся в сторону.

Отец Алтан Гэрэл замахнулся кнутом — жеребец в бешенстве вздыбился и, словно опомнившись, погнался галопом за умчавшимися вперед. На середине дистанции он обогнал половину из них.

Опустив поводья, Алтан Гэрэл клещом впилась в седло и молила: «Конь мой черный! Копыта твои острые, подковы звонкие, степь родная вскормила тебя лучшими цветами и травами, чистый родник под скалою поил целебным аршаном! А сам ты нравом буйный, удалой, Ураганчик, милый! Что тебе стоит обскакать этих кляч? Дай же мне победить всех мужчин!»

Ураганчик чуял, что нужно догонять и догонять скачущих впереди коней, пока не поравнялся с первым из них. Теперь у него не было больше цели, погас инстинкт гонки, и он свободно держался рядом с выдохшейся кобылою, скакал нога в ногу, ноздря в ноздрю с нею, косясь и заигрывая…

Вот когда угостить бы плеткою неразумное животное! Но плетки у Гэрэлмы не было, таков дикарь Ураганчик— не терпит плетки, кнута, тут же сбрасывает седока!

Алтан Гэрэл хотелось соскочить с коня и побежать самой, она в отчаянии укусила его в холку — Ураганчик рванул вперед и обогнал взмыленную кобылицу.

Это был желанный финиш! В счастливый тот миг Ураганчик, дичась суеты и криков, вздыбился страшно и стал сбрасывать седока.

Смекнуть бы Алтан Гэрэл да спрыгнуть сразу. Падая, она ступнею влезла в стремя. Дикий жеребец, шарахался от людей, как ошпаренный, и волочил хозяйку по земле…

Алтан Гэрэл лежала в больнице и пыталась представить трагикомическую картину: девушка, победитель скачек, зацепившись ногою за стремя, волочится по земле, как огородное пугало!

Чемпионку на «скорой помощи» доставили в аймачную больницу: растяжение сухожилия, разбитые губы, ссадины на лице, поцарапаны скулы. «Звезда» конного спорта хромала и плакала.

Родители принесли награду за первенство — мужские наручные часы «Полет»… Ну, пусть упала с коня, пусть словно кошкою поцарапана, пусть хромает она. Все это ничто по сравнению с победою над мужчинами! Алтан Гэрэл, рожденная для неведомых великих битв, была счастлива.

— Ураганчика надо выхолостить и продать в цирк! — не унимался дедушка.

В больницу к Алтан Гэрэл пришел Саша Жаргалов. Она была так удивлена, что на миг забыла, какое у нее теперь безобразное лицо, потом взвизгнула и закрылась простынею.

Но долго вытерпеть Алтан Гэрэл не могла, отыскала дырочку в застиранной больничной простыне с заплатками, смотрела через нее и не узнавала юношу.

Он сидел в белом халате, без темных очков, щурил близорукие глаза. К удивлению Гэрэлмы, глаза у Саши, оказывается, зеленые.

Сашка Жаргалов был необыкновенно скромен и прост. Принес ей от себя тоже приз за первенство — мартышку шоколадного цвета. Мартышка была очаровательна, и Алтан Гэрэл чмокнула ее через простыню.

Юноша говорил по-бурятски. Как родным, так и русским он владел блестяще.

Уходя, он пожал ей руку — его сухая, горячая рука словно отпечаталась на крепкой кисти девушки. Она, замерев, лежала под простынею, ощущая сладостный след рукопожатия. Когда шаги юноши затихли в коридоре, резво сбросила простыню и спрыгнула на пол, забыв о больной ноге.

Отец Алтан Гэрэл запряг Ураганчика в большую телегу на автомобильных колесах, но не успел вскочить на сиденье, как конь дернулся, будто его кнутом стеганули. Недавно Ураганчик по земле катался, хотел сбросить упряжку; не выносит он сбрую, будто жжет, колет она его.

И когда отец ударил его, Ураганчик попытался рубить в ответ копытами. Дедушка считает Ураганчика воплощением всех конских пакостей, тунеядцем… в колхозном табуне.

— Он же не кусается! — защищал коня отец.

— Только кусаться ему недоставало! Волкам тогда его — пусть с ними покусается! — возмущался дед.

Алтан Гэрэл жалела и отца, и дедушку, и Ураганчика, они раздирали ее в разные стороны, словно Лебедь, Щука и Рак.

— Пусть! Пусть съедят его волки, чем мучиться в упряжке! — рассердилась она, выбежала со слезами и сорвала с Ураганчика узду.

Распластав хвост и гриву, прекрасный и свободный конь умчался в степь.

Долго не было строптивца в табуне, скакал по горам и лесам, словно первобытный.

Стая волков напала на Ураганчика. Он рассвирепел, истоптал, изрубил волков — вырвался из кольца хищников, примчался домой в крови и заржал…

— Ураганчик, милый! Замучились с тобою волки? — воскликнула Алтан Гэрэл и бросилась лечить коня йодом.

— И правда, тунеядец одолел волков! Каков стервец! А? — обрадовался дед, сразу простивший долгие «прогулы» скакуна.

— Молодец Ураганчик, что вспомнил дом родной, — отец счастливо усмехнулся и пошел в амбар, доставать Ураганчику свежий вкусный овес.

Родители, боясь, что Ураганчик изувечит когда-нибудь Алтан Гэрэл, купили ей мотоцикл «Иж-Юпитер». Это тебе не жеребец: не вздыбливается, не топчет.

И Алтан Гэрэл решила на своем блестящем «Иж-Юпитере» объездить все селения и окрестности. Иногда к ней подходил Саша и просил прокатить.

Алтан Гэрэл нравилось катать Сашу. Он великодуш-

но садился сзади и широко улыбался: «Ну, попылили!» Потом обнимал Алтан Гэрэл за талию и, когда она выжимала газ до предела, парень в испуге опускал руки.

— Не девка, а смерть! — восклицал он с восторженным ужасом. — Откуда у тебя эта мания скорости?!

Не прошло и месяца, как изуродованный «Иж-Юпитер» уже валялся в амбаре под огромным замком.

Алтан Гэрэл опять лежала в больнице и представляла себе очередную сенсацию в селе: девушка-джигит обкатывает «Иж-Юпитер». Она, конечно, не учится на вечерних курсах мотоциклистов при аймачном ДОСААФ, а на зависть ровесницам катает модного и обаятельного Сашеньку. Без права вождения и без шлема ездит на высоких скоростях.

Асфальтированное шоссе. Вдруг за поворотом в нескольких метрах женщина с коляскою безмятежно пересекает дорогу. Мотоциклистка резко выруливает и летит в канаву с лужею…

Очнулась Алтан Гэрэл в больнице, когда ей делали рентген черепа… Затем наложили ей двойные швы на висок и губу.

— Швы-невидимки, швы-невидимки, — умоляла она, кусая губы и подавив стон.

— Учти, Алтан Гэрэл! Мы после аварии больше тебя не примем. Вот в роддом добро пожаловать! — шутит хирург Алексей Николаевич Дуров, чей огромный портрет украшает районную доску Почета.

— Теперь меня со шрамами никто замуж не возьмет! — пытается отшутиться Алтан Гэрэл сквозь слезы.

— Такой лиходейке только за хирурга и выходить! Иначе ей головы не сносить! — И напряженный Дуров грозит пальцем.

Алтан Гэрэл выписалась из больницы. Дома ее с утра до вечера пилят, ругмя ругают: мотоцикл — не Ураганчик, а железо, бензин да огонь. Можно так врезаться, что страшно подумать…

Угробленный мотоцикл упекли в амбар под замок.

Но родители никак не угомонятся. Ежедневно талдычат Алтан Гэрэл, что она не своею смертью умрет!

— Хватит! Может, я вообще никогда не умру! Ни своею, ни чужою, никакою смертью! — крикнула она. Родители переглянулись.

«Может, я в самом деле никогда не умру?! Зачем мне умирать?» — думала девушка, настороженно прислуши-

ваясь к себе; ей казалось, что юная отвага будет вечною и бессмертною. Родителям грех было более напоминать ей о смерти. Гэрэлма вновь надела корону царицы дома.

Алтан Гэрэл и Саша вместе работают на стрижке овец. Алтан Гэрэл не поднять остервенело брыкающегося баранчика, не то что зрелого барана с огромными закрученными рогами.

Саша с трудом втаскивает барана на низкие нары, сгибаясь, как стебелек под ветром, но стрижет умело и быстро. Стригаль в сандалетах и джинсах, без сорочки, говорит, что сил нет стирать ее ежедневно. Часто снимает темные очки, чтобы смахнуть пот с бровей.

— Не брыкаться, а то отстригу тебе сокровища! Без них кто мы? Кому нужны? — Он, шутя, борется с ярым бараном и связывает ему ноги крепко.

Недавно Саша за смену остриг семьдесят баранов и занял второе место по стрижке. Вечерами перестал ходить в кино, читает аргентинского писателя Хулио Кортасара и от усталости засыпает над книгою.

Алтан Гэрэл за смену остригла всего тридцать семь голов и стала чемпионкой среди несовершеннолетних. Поранив ножом барана, она страдает, чуть не плачет от чужой боли, причиненной ею, лечит, мажет солидолом, чтобы не закусали зеленые поганые мухи.

Мать кормит ее пенкою, настоявшейся за день от густого кипяченого молока, чтобы старшая дочь не ударила лицом в грязь на стрижке. Тяжелая работка для подростка! Но самолюбивая Алтан Гэрэл никому не жалуется, ведь мать кормит ее превкусною пенкою, родители гордятся ею. Она зарабатывает деньги на кружевное платье.

В тот памятный день, когда шел град, разбивший все оконные стекла и разоривший огороды, Саша назначил свидание Алтан Гэрэл на кладбище при заходе солнца.

Девушка стояла в белом с острыми складками платье у ворот кладбища. О, как огненно пламенел закат! Саша тихим голосом читал ей стихи бурятского лирика Дондока Улзытуева. В воздухе струился сладкий дурман ая-ганги чарующей песенной поэзии.

Алтан Гэрэл боялась пошевелиться, она замерла от дивной полноты золотого заката, от раздолья мирового вечера»

Но она тайно-претайно боялась больше всего на свете, что сейчас непосредственный Сашка запросто погладит ее по головке, как маленькую девочку, которой здесь необычно и страшно…

— Сашенька, я знаю, что ты ветреный и влюбчивый парень, — начала Алтан Гэрэл нерешительно. — Будешь потом изменять жене и разыгрывать перед нею всякие сцены? — жалобно спросила она.

— Ты думаешь, что они осудят? — и он кивнул головою на могилы за спиною. — Совесть надо иметь— и под землею людей осуждать.

— Я так и знала, что ты изведешь свою жену! — возмутилась Алтан Гэрэл.

— Не знаю, — ответил он серьезно. — Я боюсь, что ты разобьешься, Алтан Гэрэл!

— Да не разобьюсь я никогда! Только пойдем отсюда. Мало, что ли, места на свете?

Саша крепко взял ее за руку, и они пошли прочь от кладбища, с наслаждением вслушиваясь в отдаленный лай собак. В счастливые эти минуты лай собак казался им хором далеких звезд, радостною песнею природы.

Девушка хотела представить себе Сашу на Ураганчике верхом и никак не могла, как когда-то не смогла дать бурятское имя русской девочке с огромными голубыми глазами.

Саша хотел представить Алтан Гэрэл со своим сыном на руках, но видел ее летящею на мотоцикле — узкая кисть до предела выжимает газ…

«Неужели он так и будет плыть по жизни за могучею спиною отца?» — задумывалась Алтан Гэрэл, прежде чем заснуть крепким счастливым сном.

«Как ждать Алтан Гэрэл целых два года? Да и захочет ли она выйти за меня замуж?» — сомневался Саша, лежа в темноте один, и ему было тоскливо-тоскливо, как это может быть только в двадцать два года.

На развилке степных дорог купается в пыли Ураганчик. Он катается с боку на бок, отчаянно дрыгает ногами, словно рубит в воздухе невидимого противника, хлещет хвостом, ухает, фыркает и чихает от клубящейся вокруг пыли и гулко бьется головою о землю.

Алтан Гэрэл и Саша тычут в него пальцами и смеются до слез.

— Ай, зачем дурью башку-то отбиваешь?! — визжит Алтан Гэрэл, топает тонкими ногами, прыгает и кувыркается. Юноша от стыда закрывает лицо руками и садится на землю.

— О, горе мне с вами, первобытными детьми! — И он тоже блаженно рухнул на землю.

Ураганчик досыта искупался в золотой пыли, тяжело встал, красиво отряхнулся и поскакал, гарцуя, а на прощание помахал хвостом: «Бывайте, ребята!»

Алтан Гэрэл, смеясь, отряхивала короткое платьице-тунику, сотрясаясь, как Ураганчик, и в эту минуту Саша ненавидел и любил Алтан Гэрэл неведомою ему отчаянною любовью. Но как нестерпима была эта невинная и бесстыдная Алтан Гэрэл, по какому-то тайному праву дразнящая его своею вседозволенностью!

— Отчего Ураганчик так отчаянно валяется-купается в пыли? Может, его конские вши заедают? — въедливо спросила Алтан Гэрэл.

— Ураганчик слишком гладок — не по зубам им, вшам. Должно быть, от счастья он в пыли валяется, бесится, куражится! — рассмеялся отец.

— А кто наваксил Ураганчика обувною щеткою?! — строго спросила Алтан Гэрэл, округлив смелые карие глаза.

— Чтобы кобылы его к себе не подпускали. Представь, целый табун таких ураганчиков… Сплошные смерчи! — Дедушка стал тереть глаза перед внучкою, словно они засорились.

— Почему Ураганчик такой свирепый и забавный? — спросил Саша. — Чудо-юдо какое-то!

Знаете, Ураганчик — это я, — вдруг неожиданно для всех призналась Алтан Гэрэл с такою обезоруживающею самоуверенностью, что мужчины смущенно рассмеялись.

— Алтан Гэрэл, как Ураганчик, еще жеребенок, — сказал дед и любовно поцеловал внучку в макушку.

Саша Жаргалов смутился и закурил. Он затягивался с таким азартом, будто глотал не дым, а волшебное благовоние, что Алтан Гэрэл, с тревогою глядя на него, впервые заметила, какие красивые у Саши губы.

«Его предки миллионы лет занимались красноречием, миллионы лет целовались они, чтобы губы Саши обрели такую законченную, совершенную форму», — осенило Алтан Гэрэл внезапно.

— Ураганчик — это я, — повторила она смущенно и грустно, а дедушка тяжелыми, негнущимися пальцами поправлял ей чудесные растрепанные и разнузданные волосы.

— Чудо-юдо девочка! Да, ты с Ураганчиком победишь на всемирных скачках! — И Саша намертво вдавил окурок в пепельницу, словно докурил последнюю сигарету в жизни.

* * *

Семьдесят семь раз летела я с седла Ураганчика, но чудом уцелели птичьи девичьи косточки…

Но ты, Ураганчик, подарил мне ни с чем не сравнимое счастье полета сумасшедшим галопом по вольной степи.

О, дивный, свирепый, вещий скакун моей Судьбы!

Звени, звени золотыми подковами, сверкай выше белоснежных саянских вершин!

Сэмбэр уула, Сэмбэр уула1 —

Живет в сердцах гора такая!..

Дедушка не раз рассказывал мне о Сэмбэр, которую он хорошо знал с детства.

Он был убежден, что раньше в Бурятии не было другой такой женщины.

О ней говорила вся волость.

За глаза ее называли Сэмбэр уула.

Саженного роста и толщиною в два обхвата, она в любую дверь могла протиснуться лишь боком.

Лицо у нее благодатно-красное, лоснящееся от довольства, с тройным подбородком, обрамленное иссиня-черными волосами, — такою она мне представлялась.

И она не была бы тою Сэмбэр, если бы ее изумительные иссиня-черные косы не были заплетены так гладко и туго, как плетка степняка-кочевника.

Сэмбэр была женою богача Будажаба, и одевалась она, как то приличествовало ее положению.

Она любила темно-синие шелковые платья до пят с широким оборчатым подолом.

— Материи, что пошла на это платье, пожалуй, хватило бы на обшивку юрты! — говаривал дедушка. — Помнится, когда я однажды увидел Сэмбэр, сидящую на крыльце с распущенными волосами, она показалась мне похожею на огромную медведицу.

«Наверное, из пудовых грудей Сэмбэр можно было высосать по ведру молока. Но где найдешь такого Гаргантюа?»— думала я.

По иронии насмешницы-судьбы, мужем Сэмбэр был плюгавенький замухрышка Будажаб.

От одного ее гневного взгляда муженек дрожал, как зайчишка.

1 У у л а — гора (бурятск.).

— Глазки у него при этом бегали, как у мышонка, большая бородавка на лбу с пятью волосинками тряслась. Про таких в народе говорят: на полдраки не хватит! — смеялся дедушка.

Муж не доставал головою до плеча супруги и сбивчиво семенил рядом трусцою, чтобы не отстать от нее.

Говорили, что однажды Сэмбэр будто осведомилась у кого-то о муже, когда тот был в отъезде:

— Не встречался ли в пути человечек чуть-чуть выше земли?

— Как же он ночью на тебя забирается? — хохотнул наглец.

— По лестнице! — улыбнулась Сэмбэр.

Против воли своей, ради большого калыма Сэмбэр была выдана родителями замуж за Будажаба.

Сэмбэр настолько презирала мужа, что невзлюбила даже единственного сына — Жамбала за то, что он уродился похожим на отца.

Сама она одевалась добротно и богато, но никогда не обращала внимания на то, как был одет ее муженек.

Будажаб постоянно носил темно-зеленую рубаху, сшитую не по росту, и широченные черные штаны, болтающиеся сзади кулем.

К довершению всего муж был склочником.

Всегда что-нибудь он нашептывал волостному начальству, а по грошовым мелочам ябедничал на Сэмбэр своему старшему брату богатею Чойробу.

Жена и брат ненавидели друг друга, и Будажаб выкладывал весь запас своего ума, чтобы они не ругались хоть на людях.

Богатей Чойроб ненавидел свою невестку вовсе не за обильные телеса, хотя за глаза называл ее не иначе как слонихою, — дело в том, что Сэмбэр вызывающе дерзко попрала вековечное раболепие жены в феодальной бурятской семье.

Летом Будажаб с сыном жил на зимнике, а Сэмбэр занималась хозяйством на выгоне скота.

Здесь Сэмбэр пила молочный самогон с мужчинами и вела вольный вдовий образ жизни.

Кстати, Сэмбэр была на девятнадцать лет моложе своего мужа.

Если жена не любит мужа, то вряд ли простит ему такую разницу в возрасте.

В селе все боялись Сэмбэр, и никто не осмеливался в глаза попрекнуть ее вдовьим образом жизни при живом супруге под пупком.

И когда пьяный Будажаб, плача навзрыд, все же обвинял ее в распутстве, Сэмбэр брала его за шиворот, как щенка, водворяла в дровяной сарай и замыкала там огромным амбарным замком.

По словам супруги, «шавка-гавка» собачился, как мог: лаял, визжал и раскидывал по сараю дрова, которые ему же на следующий день приходилось складывать.

На Сэмбэр шум и гавканье мужа действовали как комариный укус на слона, и она выпускала своего пленника лишь утром, выходя доить коров.

— Такого бесчестья, такого унижения достоинства бурятского мужчины свет не видел до Сэмбэр! Но у нее, как у ханши, были свои законы, с которыми людям приходилось считаться, — говорил дед.

Но недолго Сэмбэр перебирала храбрецов.

Она полюбила родственника мужа — молодого Жаргала Дармаева. Круглый сирота, он батрачил у них с детства и был на особом положении среди родственников Будажаба.

Когда Жаргал был еще мальчиком, Сэмбэр относилась к нему с материнскою нежностью и ласкою, кормила и одевала его наравне с родным сыном.

И когда Будажаб ревновал Жаргала к Жамбалу, Сэмбэр укоряла мужа:

— Кто же тогда о бедном сироте позаботится, если не мы с тобою?! Да и Жамбалу нашему он как старший брат родной!..

И когда Жаргал вырос и возмужал, его нельзя было не полюбить: сильный, смелый, мастер на все руки, любое дело у него спорилось и горело в руках.

Не только умелым парнем вырос Жаргал Дармаев — бог не обидел его ни умом, ни голосом, речь у него лилась рекою, любил он шутки и прибаутки, ночами мог рассказывать народные сказки.

Все это щемило большое сердце немногословной Сэмбэр, она частенько забывала о делах по хозяйству, слушала волшебные сказки да складные речи своего воспитанника, и при этом ее сытое, счастливое лицо с тройным подбородком полыхало гордою и обжигающею улыбкою.

Однажды в честь большого праздника Сэмбэр и Будажаб созвали такое множество гостей, что они не уместились в юрте, и по воле хозяйки бедняки и батраки угощались на улице.

Жаргал Дармаев был посажен в юрте, среди почетных гостей, за верхний стол, как Григорий Орлов возле Екатерины Второй.

Когда все изрядно захмелели, богатей Чойроб не выдержал нарушения чинопорядка за столом и громко обратился к Жаргалу:

— Племянничку тоже наследства захотелось?! А? Наступило жаркое молчание.

Тогда, ободренный произведенным эффектом, Чойроб повернулся к невестке:

— Сэмбэр, может, тебе еще нужны молодые крепкие силы? Ведь все знают, что удалых баторов ты ценишь выше бурханов!

Наступило грозное молчание.

— Может, у самого дядюшки рыльце в пуху да усы в сметане?! — выпалил смущенный и разгоряченный Жаргал Дармаев.

— Хе-хе-хе! Усы в сметане! — раздался пьяный смех.

Не успели гости опомниться, кто же осмелился надсмеяться над богатеем Чойробом, как побагровевшая от ярости Сэмбэр молча встала со своего места и правою каменною рукою схватила деверя за шиворот.

Батраки, пировавшие на улице, а среди них находился и мой дед, увидели, как рывком распахнулась дверь юрты, оттуда кубарем вылетел богатей Чойроб да покатился по земле, вздымая шелками тяжелую пыль.

— Цк-цк-цк! — жалели бедняки его царственный наряд.

Говорили, будто Чойроб подал жалобу на дракониху в волостную администрацию.

Приехал один чиновник, поглазел-поглазел на Сэмбэр, обошел ее со всех сторон и с глуповатою улыбкою спросил:

— А не хотите ли, сударыня, в цирке бороться с медведем?

— Зачем с медведем? Он в лесу! — Сэмбэр свирепо взглянула на него.

— Что вы, что вы, сударыня! В цирке большие деньги платят, — только и успел пролепетать чиновник, поспешно пятясь задом к двери.

Такова была Сэмбэр, никого никогда не боялась: ни власти, ни знати, ни самого далай-ламы с его загробным раем и адом, и тем более людской молвы, что прихотливее морской пены, уходящей в песок.

Единственное на свете, чего страшилась женщина, — это потерять любовь молодого Жаргала Дармаева.

Когда умер ее старый муженек Будажаб, ровно через сорок девять дней (а это срок, за который душа умершего отыскивает и находит приют для своего нового облика в одном из трех миров), Сэмбэр вышла замуж за Жаргала.

Она разделила имущество и скот поровну, половину оставила сыну и переехала с мужем в новый дом.

Там молодожены закатили свадьбу на все селение, приглашены были даже последние оборвыши.

На этой свадьбе скот не жалели, голову за головою резали за счастье новобрачных, молочная водка лилась рекою. Сэмбэр, которая в один присест могла съесть за четверых дюжих мужчин, тут отличилась великим хлебосольством.

Счастье даже скупца делает щедрым, а уж щедрого— безмерно щедрым!

Люди и через полвека вспоминали знаменитую сэмбэровскую свадьбу, продолжавшуюся неделю и разорившую молодоженов.

На грандиозной этой свадьбе пьяные гости подпаивали даже собак, будто бы «по велению ханши».

Возвращаясь со свадьбы, многие замертво падали у первой попавшейся юрты, засыпая на сутки, а бедняки, оборвыши с переполненными желудками еле-еле доползали до своих юрт.

За небывалое угощение все, кроме богатея Чойроба, благословляли Сэмбэр и Жаргала, множество раз провозглашались тосты, до хрипоты в горле тянули степные и горные песни.

Жаргал Дармаев был горд и счастлив, что стал законным мужем такой могучей женщины, хотя Сэмбэр была старше его ровно на двадцать лет.

После женитьбы Жаргал неузнаваемо изменился.

Раньше он был заводилою во всех играх, играл с мальчишками в бабки, гонял мяч, а со взрослыми резался в карты.

Всегда-то он был зачинщиком молодежных хороводов— ёхоров, неутомимо пел, шутил, балагурил.

И куда все это девалось? Исчезло, как плевок на ветру.

Теперь Жаргал стал степенным домоседом.

Построил деревянный дом в центре села и с головою ушел в хозяйство и любовь.

А как трогательно старался Жаргал выглядеть старше своих лет!

Отрастил усы и бороду, постоянно поглаживал и пощипывал их, но они, к его огорчению, были хилыми.

Мужчины знай шутили: «Смазывай сметанкою да заплетай на ночь — к седине-то и вырастут!» Жаргал смущался и покашливал баском.

Когда Жаргал и Сэмбэр работали рядом, то любо-дорого было на них смотреть: до чего ж ловко и складно они работали вместе!

Оба разом подденут вилами по копне и разом взмахнут на стог.

— Даже пот с лиц смахнут разом! Сердца у них бились единым ударом — и все им завидовали, — просветленно рассказывал о них дедушка.

Супруги жили на редкость дружно, никто не слышал, чтобы они препирались или ссорились.

Они понимали друг друга без слов.

Каждый из них жил для счастья другого.

Во втором замужестве Сэмбэр стала еще молчаливее, но теперь ее молчание было глубоким, грудным молчанием от полноты женского счастья.

Она никуда не отлучалась из дома, разве что иногда навестит сына, которого полюбила. Мать ласково уговаривала Жамбала жениться, подбирала невест.

Жаргал и Жамбал, выросшие с детства почти братьями, внешне будто бы ими и оставались. Но, бывало, вырвется у Жаргала изредка крепкое словцо, Жамбал не упускает случая с озорством поддеть родича:

— Ёк, ёк, папаша, зачем же вслух об этом?

Но братская дружба незаметно сменилась ревнивым, зрелым, обновленным самим роком, вечным родством.

Своенравная женщина ни с кем из родственников и бывших друзей покойного мужа и словом не перемолвилась, словно они умерли вместе с ним, ненавистным.

Порою Сэмбэр молчала весело, подбирала живот.

Платья она носила теперь не темно-синие, а краснокоричневые или бордовые, и это ее очень молодило.

Изумительные иссиня-черные волосы заплетались по-особенному, не туго и строго, как прежде, а мягко и лениво, с небрежною грацией счастливой жены, отчего косы свисали ниже колен.

Дедушка говорил, что душевное состояние женщины можно угадать по ее прическе: счастливые женщины заплетают волосы с каким-то особым достоинством и небрежно-самовлюбленно закидывают их за плечи.

— Аай, бурхан![2] Что за дивные косы были у Сэмбэр! Каждая — такой толщины, как заплетенный хвост доброй кобылицы! — с удивлением и тоскою вспоминал дедушка.

Я никак не могла представить толщину сэмбэровских кос, ибо никогда не видела хвост кобылицы заплетенным.

Да какая добрая кобылица даст кому-то заплести себе хвост?

Так лягнет по лбу, что глаза вылетят!

Никто не может нашему Ураганчику хвост подравнять…

Долго и счастливо прожили на свете Сэмбэр и Жаргал и умерли в один год — Сэмбэр было девяносто один год, а Жаргалу — семьдесят один.

Детей у них не было, кроме Жамбала…

— Когда я вижу их могилы рядом, меня не покидает чувство, что они так же неразлучны и любят друг друга там, в ином мире, — взволнованно заканчивает свой рассказ дедушка.

Мне хочется представить Сэмбэр, когда ей было девяносто один год.

Уцелели ли ее чудо-косы, о которых через полгода дедушка вспоминает с тоскою и болью?

Нет, невозможным кажется, что могли поседеть и поредеть дивные косы Сэмбэр, пока в них жила и светилась душа любящей и счастливой женщины.

Недаром слово жаргал означает у нас счастье!

Сэмбэр уула, Сэмбэр уула —

Живет в сердцах гора такая!..

Так вот она — настоящая

С таинственным миром связь,

Какая тоска щемящая,

Какая беда стряслась.

Что если, над модной лавкою

Мерцающая всегда,

Мне в сердце длинной булавкою

Опустится вдруг звезда?

Осип Мандельштам

Кем только я не мечтала стать в школьные годы! Хотела быть учителем, журналистом, геологом, олимпийским чемпионом, писателем, астрономом, космонавтом! Инстинктом, всем своим существом я верила, что добьюсь в жизни, чего только пожелаю, и стану самою выдающейся женщиной на земле. Ничего невозможного для меня и в мыслях не существовало, все жизненные преграды представлялись досадною паутиною, которую можно смахнуть белыми перчатками и пойти дальше по романтичной и бесконечно прекрасной трассе-стезе.

От природы бурятской я обладала редким здоровьем и всегда слыла сильною, крепкою девчонкою-атаманом, в крови бурлила потребность бегать, прыгать и действовать! С тринадцати лет я занималась всеми доступными в селе видами спорта. Побеждать на соревнованиях было непреодолимою потребностью души. Эта закалка, ища применения в жизни, искушала мое богатое воображение всячески. Ночью при лунном свете я одна каталась на коньках, нещадно спотыкаясь о трещины во льду и падая. От ушибов мое лицо сияло всеми цветами радуги.

И вечно я испытывала прочность своих костей на все лады.

В тринадцать — пятнадцать лет, отучившись во второй смене в Нижнем Бургалтае, по субботам я одна отправлялась домой на лыжах через замерзшее болото и горы, где водились волки. Другие дети, боясь темноты, дожидались друг друга после уроков и, собравшись вместе, шли домой в Гэдэн с песнями в обход по шоссе в надежде встретить машину. Я же с нетерпением надевала лыжи и перла напрямик десять километров.

«Если нападут волки, то железными наконечниками лыжных палок выколю им алчные красные глаза, проткну пасть!» — разгоряченно заклинала я, скользя лихорадочно по искрящемуся от лунного света снегу. И волки, видимо, издали звериным нюхом чуяли прущую из меня отвагу и трусливо обходили стороною. Не только волки, может, бронетанки обошли бы меня в ту пору! Сейчас у меня по спине ползут мурашки запоздалого страха от той глупейшей в мире храбрости, от высшей готовности голыми руками порвать пасти волкам!

* * *

Высокое в просветах черемухи небо сияло яркою сочною синькою. Густой, сытный благодатный аромат цветущих черемух пьянил голову. Милые суслики приветствовали меня, стоя на задних лапках.

— Эй! Суслики-услики! Приве-е-ет! — крикнула я на всю жаркую лесостепь, и суслики молниеносно юркнули в норы. Змей я не боялась, шла босиком. Ха, пусть укусит меня какая-нибудь извертевшаяся чахлая гадюка или разомлевший змей, пусть попробует на зубчик! Умру, что ли? Я упала на высокие травы и несколько раз перекувырнулась. Гадюки — не дуры, должно быть, тоже спрятались от меня, чтобы я не размозжила им ядовитые драгоценные головы. Выйдя на опушку, я увидела палатки на берегу Джиды и помчалась к ним. Там горел костер, и от него тянуло дымком и вкусным запахом ухи.

— Девушка, вы, наверно, скачете быстрее косули! — улыбнулся один бородач, сверкая бликами модных заморских очков.

— Это вы нас сусликами-усликами называете? — рассмеялся другой, обросший до кончика носа, и я стала испытывать постыдное чувство, будто они щекочут и трут меня шершавыми, колючими, как кошма, бородами. Вот уж украшение — эти бородищи! А если вши в них заведутся? Фу! Наши буряты на бороду не богаты…

Огромный рыжий парень пригласил меня пообедать с ними и уставился на меня, как на невидаль. Я вздрогнула, как будто меня уличили в какой-то вине. Почти от глаза молнией через всю правую щеку до подбородка пронзительно вопил шрам! Во мне вспыхнул пожар разнородных чувств, словно молния-шрам пронзила мое сердце иглою. Привыкший к разным впечатлениям, которые производит на людей его шрам-молния, он смотрел на меня холодно и выжидающе. А глазищи у него пронзительные, как ток! И нет у него мерзкой колючей бороды, коей мог прикрыть шрам-молнию… Вдруг он щедро улыбнулся, глаза его вспыхнули зеленым пламенем, как светофор в темноте! Щурю и без того узкие глаза и чувствую, как широко, словно степь, расстилаются мои монгольские скулы из-под буйно разнузданных волос.

— Как зовут отважную аборигенку? — Рыжий протягивает свою огромную деревянную красную лапу. — Еремей Калашников!

— Гэрэлма! — как остро торчат мои проклятые коленки, как у кузнечика, будто не меня, а коленки зовут Гэрэлмою.

— Гэрэлма, значит, дочь Бурятии? — он снисходительно бережно отпустил мою сухую раскаленную ладошку, которая чуть не задохнулась в чужой, огромной, опасной лапе.

…Обедая, геологи с тоскою поглядывали на ревущую Джиду. Речь шла о том, что в нашем аймаке открывается вольфрамо-молибденовый комбинат. Джида текла, словно радуясь своей силе, в далекую Селенгу, а Селенга течет еще сильнее, спешит в сказочный Байкал. И так по всей Земле текут эти реки, переливая зачем-то воды, — может, затем чтобы они не заплесневели во сне?

— Здесь никто не переплывал Джиду! Тут воронки с водоворотами! — пояснила я геологам, отрываясь от завораживающего течения реки.

— Эх, сколько рыбы крутится там! — сказал Еремей.

— В вас, русских, дух воды, плаваете и ныряете как рыбы!

— Вода — наша стихия! Но тут рискованно.

— Хотите, я завтра переплыву здесь Джиду? — спросила я неожиданно.

— На спор? — удивились ребята.

— На страх и риск! — ответила я.

Бывалый Рыжий с любопытством смотрел на меня, и злорадно смеялся его шрам. Я смутилась от собственной дерзости перед взрослыми русскими мужчинами, сразу попрощалась и безудержно побежала наперегонки с тенью. Я не умела чинно и красиво шагать. Бег был естествен для меня, как само дыхание. Я летела, и юные силы звенели от роста, как летящие стрелы. Со мною летело все: тропка, тень, деревья и мои разнузданные волосы, ускоряющие бег. Без развевающихся волос нет прелести женского бега. Ах, пусть солнце-золотце радуется с небес и хохочет надо мною глупою!

* * *

Где-то я читала, что в Африке стадо слонов решилось на марафонский заплыв, чтобы показать миру великую слоновью выносливость. Слоны переплыли озеро наискось — расстояние сорок километров — за двадцать семь часов! Могучие бивни разрезают волны, как кили, необъятные уши раздуваются, как паруса. Универсальный гений-хобот загребает волны вместо плавника… Плыли сутки и три часа на диво ученым-зоологам. Может, гиганты решили встряхнуться и сбросить лишний вес? Титанам требуются титанические нагрузки, чтобы выжить… Мудрым слонам-пловцам я поставила бы серебряный памятник! Но где человечество наскребет столько тонн серебра?

Я плыву потому, что так загорелась душа, запрыгало сердце и закипела кровь… Неужто я стану добычею рыб? Да не будет такого безобразия, чтобы меня засосала слепая воронка и какие-то вонючие черви слопали меня— Дочь целого народа! Да откуда мне знать пределы своих сил? Я, может, лучше самих рыб плаваю? Если захочу, золотою рыбкою приплыву к берегу. Ведь я — великая девочка… Даже комолые коровы, бараны великоглупые, сальные свиньи переплывают реки, задрав свои беспомощные морды! Одними ногами. А как же безногие, безусые, гладкие как стекло, отполированные природою, змеи плывут?! О, не будь беспомощною, как куриное яйцо в воде!

Могучее течение уносит меня, как щепку. Отрывайтесь, мои руки и ноги, но плывите, не висите, как сосульки! Укусить себе пальцы, но — плыть, плыть, плыть! Хоть зубами, ртом, волосами… Джида текла куда-то в небо, и я плыла-текла куда-то в небо и в вечность. Но вот наглоталась ледяной воды до оглушения и пошла по кругам на дно воронки, под безумную толщу вод ада…

Снова ревела ледяная вода, ярился водоворот, кружилась воронка, где кружился весь мир, ледяные осколки солнца вонзались в мозг, и я тонула в кружении миров. Сознание собрало всю мою великую человеческую волю, могучий яростный инстинкт жизни, и я снова плыла-текла куда-то в небо и в вечность.

Рыжий плыл ко мне. Этот ускользающий миг реальности в далеком будущем выльется в строки:

Я в бездне миров блуждаю одна —

Опору на миг себя подари!

Тогда он вынес меня на берег, укутал в ковбойку пятьдесят четвертого размера и, не зная, куда положить, стоял и держал на руках, как новорожденную.

— Дура! Дура! Дура великая! — он захлебнулся, и я чувствую, что опасность смерти приблизила нас сразу на столетие, и начинается новый век — может быть, двадцать первый, в коем мы свои, близкие люди.

И все вокруг: солнце, небо, воздух, река и люди — дарило мне одно ощущение, одно бессмертное чувство, что я жива, жива, жива! Трижды жива голенькая дурочка в пятьдесят четвертого размера большущей ковбойке, но временами мне так плохо, что не ведаю ни стыда, ни боли, ни радости, ни раскаянья, только дышу в смертельной отрешенности, слегка чувствую его прерывистое теплое дыхание, вижу, как словно по руслу стекают капли по его шраму. Да что шрам? Гримаса разъяренной кожи. Человек может состоять весь из шрама, как поле из борозд!

— Надо растереть тебя спиртом! — пыхтит Еремей.

Пусть растирает меня хоть бензином, хоть собачьей мочою, мне все равно. Пусть я — самая смелая девочка на земном шаре, что от этого? Чуть не утонула. Я навеки ощутила и осознала одно великое чувство, что я — жива, а все остальное под солнцем далеко посторонилось за горы, глаза мои закрылись в больном тумане. Во сне ли, в бреду или наяву река текла куда-то в небо и в вечность, унося меня холодно-стругающими, разъяренными рыбо-глыбными волнами.

— Я принес тебе печень в масле, — Еремей открыл банку, поставил передо мною и сказал строго: — Чтобы все съела!

Мне стыдно было при нем уплетать печень, да еще в масле, но прилежно все съела, облизнулась и шаловливо поскребла ложкою в банке.

— У тебя снова температура? — он слегка приложил широкую, как лопата, ладонь к моему лбу. Я отклонилась, покачала головою, чувствуя, какая она взлохмаченная.

— Ты ложись, Гэрэлмушка, отдыхай, а я выйду покурю.

Моя ненаглядная Риммочка-пампушечка, круглая и крепкая, как арбуз, в цевку надутая девочка трех лет, округлив большие черные глаза, внимающая Еремею, вдруг забавно рассмеялась, откидывая голову назад.

— Дядя, ты почему мою маму называешь Мушкою? А? Она что, батагана[3], что ли? — спросила Риммочка шаловливо-ревниво, глазами ища мух на окне.

— Разве Гэрэлма твоя мама? — удивился Еремей.

— Она тоже бывает мамою, когда мамы дома нет. Она, она — заммама! Вот так! — гордо басит она густым громким голосом по-русски, пыхтя и путаясь в своем двуязычии. — У меня два мама! Мушка, мушка — батагана! — радостно кричит она, пытаясь поймать муху.

Риммочка всегда безудержно смеется от конфуза столкновений разноязычных слов и понятий. Когда я ей объяснила, где у нее подмышки, сестренка залилась безудержным смехом: «Мышки, что ли, под мышками бегают? А?»

— Где я раньше была? А? Ты знаешь? — теребит она Еремея своим коронным вопросом бытия, которым всегда всех ставит в тупик.

— В животе у мамы росла, ой как брыкалась! — поспешно отвечаю я.

— А до живота, дядя, где я сидела? А? Ты знаешь? — не отстает она.

— Везде ты жила-была, Риммочка, в воде плавала, в воздухе летала, — ласково напеваю я ей.

Риммочка перестает мурыжить Еремея, округлив большие, черные, как черемуха, глаза, смотрит на потолок, пытаясь понять, как она раньше в воздухе плавала пылинкою…

— Раньше я что, паром была, что ли? А? Кипела в чайнике? А? Дядя, дядя, ты тоже хочешь стать папою? Да? — а сама успевает крутить-заводить его часы наоборот.

— Ах, ты! — Еремей, не находя слов, смущенно берет и сажает Риммочку на колени.