Цветы на свалке*

Поэтезы

«Поэты вписаны в угрюмые реестры…»

«Потише, люди! Поэт в ударе…»

«Я молился с сектантами о Христовом пришествии…»

«Кую безжизненные звенья…»

«Я знаю, дамы! Я знаю, барышни…»*

«Ты в ассонансах – праздный шут…»

Зазыв

«Свежие орехи! Тепленькие пончики!..»

«Больше я не фокусник, чинно напомаженный…»

«Капельку внимания! Правда или ересь?..»

Мои знакомые

«Неужели проиграна жизнеценная ставка?..»

«Вечерами волшебными, вечерами морозными…»*

«Девочка в коричневом. Быстрая цыганочка!..»*

«Это было прелестно: будуара интимней…»*

Поцелуйные пляски

«Ах, уж эти гимназистки! Как недавно белый крем…»*

«Мы друг другу надоели…»*

«Мы давно не встречались. Так лучше. Я рад…»

«Облака – проворней белки…»*

«На затопленный остров, где накидан булыжник…»*

«Ударили воду тяжелые весла…»*

«Туманное утро. Предутренний сон…»

«Гремел оркестр на скетинг-ринке…»

«О, мечтам заплатил я сероскучною данью!..»*

«Мне будет другом, мне будет братом…»

Шампанские поэзы

«Вы помните, царица Гиперборейских стран…»*

«Разбирая перчатки в магазине Кальмеера…»*

«Я помню фонтаны горящих минут…»

IV

«Эй, послушайте, девица за четырнадцать рублей!..»

«Она отдавалась, закурив пахитоску…»

Горная радость

«Развиваются, рвутся клочья черного дыма…»

«Пламенное Солнце ранит нежный Вечер…»

Молитвы

«Божья Матерь, строгая Владычица!..»

«Храм Василия Блаженного…»

«Леший, леший, будь мне братом!..»

«Солнце! Море!..»

«Жарким вечером томимый…»*

«Господи, спаси, спаси меня!..»

Стихи об умершем Петербурге

«Как пыль металла,

Лазурь тускла».

(Верлен).

«Черные лужи на грязной земле…»*

«Меня ты спрашиваешь: кто я?..»*

Брату Евгению.

«Умер Петербург, великая столица!..»

Мерцания

«Мысли, реченья, цвета…»

«Огонь молодой одалиски…»*

«Добро. Чистота. Справедливость…»

«Бунина я вечером читал…»

«Перехожие калики…»

«В городе душно и пыльно…»

«Аляповатое барокко…»

«Марк Ильич, Вы помните вчерашнее?..»

Марк Ильич, Вы помните вчерашнее?

М. Фельдману

Косоворотка

«Я уничтожил перед обыском…»

«Нет, полюбить я не смогу…»

Проволочные заграждения

I

«Внезапно вскинувшейся сворой…»

«Венеру Милосскую в землю зарыли!..»*

IV

V

VI

VII

Деревянный крест*

Узкие врата

«Сарматы смачивали стрелы…»*

«Ясность в душе пустынной; холодно мне и странно…»*

«Если ты хочешь создать гармонично-звучащие ритмы…»*

«Быть одному – страданье и отрада…»

М. ФЕЛЬДМАНУ

«Темнеет. Тишина. Давно закрыты двери…»

«Когда потухнет бледный мой ночник…»*

Возвращение

«Верую, Господи, помоги моему неверию».

«Как хорошо, окончив пыльный путь…»

«Твое терпенье – тягостный укор…»

«В огнях пророческих зарниц молюсь…»

«На каменном полу лежу в пыли…»*

«Гармоники завели плясовую…»

«Мечтой пленяясь невозможной…»

Ожидание

«Страна моя! Смиренная обитель…»

Петербург

Деревня*

Евреи

Финляндия*

Польша*

Сибирь*

Деревянный крест

«Честь имею донести Вашему Превосходительству: снарядов не хватает».

«Ветер осенний и пьяный…»

«Спешу уйти куда-нибудь…»

«Грозный час. Великая беда…»*

Русь

«Ты вся – неизреченный свет…»

«О, Русь! Раскинутая ширь…»*

«В час туманного заката неприветливого дня…»

«Бредет старуха по проселкам…»*

Вл. Бакрылову

«Господи, с последнею мольбою…»

«Всегда и всюду и с тобою…»*

«Люблю тебя в облике рабьем».

М. Волошин

Дракон*

Памяти Вл. Соловьева

Sibirica

«Невольной родине моей…»

«Нередко, в холода декабрьской непогоды…»

Зимняя ночь*

Замерзание

Ольхон*

На Байкале

Заячья охота

«В унтах с узорною каемкой…»*

«У Белогорья и на Лене…»

Заклятье

В городе*

«Здесь города зевают в алчной скуке

И жизнь обвило узкое кольцо».

2

Степь*

«И вдруг мелькнет, неведомо откуда,

Раскосый взгляд насмешливого Будды

И желтое скуластое лицо».

ПРИМЕЧАНИЯ

Унты – меховые сапоги.

Забереги – тонкий лед вдоль берегов еще не застывшей реки.

Яман – баран.

Бурундук – сибирская белка.

Медуника и пострелы – весенние сибирские цветы.

Хурут – сыр из кислого молока.

Ходак – лента для жертвоприношений.

Бурхан – общее название для богов у шаманистов-бурят.

Шаджи-Муни – халхаское произношение индусского «Сакья-Мунн».

Хуре – буддийский монастырь.

Ухыр-бурэ – огромная труба, употребляемая при богослужениях. Звук ее подобен реву слона.

Сарлук – монгольский бык.

Майдари – ожидаемое воплощение Будды. С его именем часто связывается пророчество братства келанов об освобождении Тибета от китайского влияния и утверждении власти буддистов над всем миром (См. Подгорбунский, «Буддизм», вып. 1, 1900 г., стр 189–190).

Sentimentalia

Сентиментальные рондо*

«Письма не будет. Знаю. Знаю.

Писать ведь письма нелегко».

Г. Адамович

Всеволоду Курдюмову

Сентиментальные рондели

В меблированных комнатах*

«Белый снег заметает пути…»

Письмо

Публикации в альманахах, сборниках и журналах

Клуб самоубийц*

Несколько юношей, непринужденно развалясь в мягких креслах и качалках, расставленных в зеленой гостиной, курили, изредка перебрасываясь короткими фразами. Большинство в гимназической и студенческой форме, двое в смокингах. Хорошенький зеленый попугай, покачиваясь на трапеции, подвешенной к потолку высокой клетки, насвистывал французскую шансонетку. Дымок крепких египетских папирос принимал причудливые очертания и застывал в воздухе. Белый медведь, подбитый ярко-красным сукном, тупо глядел на собравшихся вставными желтыми глазами.

– Ну, что же, начнем? – предложил румяный блондин в смокинге и запел, потягиваясь, арию из «Пиковой дамы»:

– Однажды, в Версале, au jeu de la reine…

– Не нужно, Юрка! – остановил его бритый сероглазый путеец. – Начать бы можно, да мы ждем одного субъекта, гимназиста…

– Сегодня чрезвычайное собрание?

– Да, милый Юрочка, сегодня собрание чрезвычайное, с вынутием жребия. Один из здесь присутствующих, не позже, чем через двадцать пять часов, отправится ad patres.

Гимназист в мундире перестал дразнить попугая и обернулся:

– Прошлый раз ушел Борис?

– Совершенно верно, Коленька. Прошлый раз ушел Борис, господин гимназист С.-Петербургской XX гимназии. В газетах по этому поводу была поднята нелепейшая шумиха.

– Ну, господа, мы скоро начинаем? Я уже два часа здесь! – заволновался Коленька.

– Мой дорогой, я не понимаю, почему вы плохо чувствуете себя. Возьмите танагру, садитесь в качалки и помечтайте или перелистайте этот томик. Это восхитительные «Les trofees» Эредиа в редком, хотя чересчур громоздком, академическом издании.

– Однажды, в Версале, au jeu de la reine, – снова затянул Юрий.

В комнату вошел Паша и остановился, растерянный.

– Творец, и откуда ты нам посылаешь такого раритета! – повернулся путеец к Юрию.

– Однажды, в Версале, au jeu de la reine… Казимир, этот раритет, как ты изволишь выражаться, уже давно хочет побывать в клубе. Почему бы нам не доставить ему удовольствия? Я уверен, что на наше настроение не сможет повлиять никто.

Казимир резко повернулся, так что громко звякнул браслет с золотым медальоном – миниатюрный снимок с Джио- конды.

– Господин прозелит, садитесь, вот на этом кресле удобно! – закивал Юрий. – Казимир, начинай.

Казимир уселся в качалку и, плавно раскачиваясь, заговорил медленно и мечтательно.

– Мы ничего не ждем в жизни. Жизнь скучная и пошлая вещь. В жилах у людей иная кровь, чем текла раньше. Голубая кровь течет в жилах мечтателей, возлюбивших белую невесту-смерть больше хамки-жизни с раскрашенным лицом. Но мало голубокровых и чужды им люди с горячей, клокочущей в жилах, красной кровью. Все, что придумывали люди, чтобы забыться, мы испытываем: вино, прекрасный опиум, изощренные ласки. Раз в две недели мы собираемся вместе, чтобы поскучать, покурить, прочесть две- три страницы достойного нашего внимания поэта и поболтать. Раз в два месяца мы в первом часу ночи надписываем свои имена на кусках картона и бросаем картон в вазу. Вазу подносим попугаю. Попугай великолепно обучен и вытаскивает один кусок. Тот, чье имя на нем написано, кончает с собой не позже, чем через сутки. Яды, браунинги, ножички для вскрытия жил у нас всегда имеются. Пока попугай возится с вазой, приходится испытать несколько острых мгновений. Ради этих мгновений мы и устроили клуб. Уставов, конечно, никаких. Уклонений не бывало. Каждый волен не приходить в зеленую гостиную. Если вы, господин прозелит, ждали каких-нибудь страшных слов и мистических обрядов, вы разочаруетесь. Ничего подобного у нас нет. Я уже устал говорить… Картон на круглом столике. Юрий, ты обнесешь гостей, не правда ли? Карандаши тоже на столике. Картон с надписанным именем бросайте вот сюда.

Он указал на ажурную вазу и опустил в нее свою визитную карточку, украшенную гербом.

– Прошу вас!

Юрий, взяв четырехугольный продолговатый картон, задумался. Сколько раз ему приходилось участвовать на этих «чрезвычайных собраниях», и все же он не мог не волноваться. Ему казалось, что все это несерьезно, что он играет в какую-то запретную игру и сейчас все кончится и можно будет уйти.

Паше хотелось спать, и он плохо сознавал, как попал сюда и что от него требуется. Машинально написал свое имя; когда напомнили – опустил картон в вазу.

Стало неожиданно весело.

– Господа, вспомним Петрония! – неестественно развязно предложил Казимир. – Розы, кто хочет роз!

Он сломал несколько стеблей бледно-алых тепличных роз и бросил цветы на пол.

– Подбирайте, кто хочет! Коленька, будь виночерпием, шампанского!

Наполнив узкие бокалы редерером, выстроились рядом. Казимир схватил вазу, поставил перед попугаем и закричал:

– Господа, что-нибудь веселенькое!

«Иду к Максиму я,

Там ждут меня друзья», –

сочным юношеским голосом затянул Юрий. Все подхвати-

ли. Паша заулыбался и тоже хотел петь, но не знал слов.

Попугай посмотрел на вазу и, подсвистывая Юрию, нагнулся и вытянул картон. Песня оборвалась. Юрий подбежал к попугаю, отнял картон, взглянул и тихо сказал:

– Паша.

Общий облегченный вздох.

Казимир подошел к обреченному и пожал ему руку.

– Поздравляю Вас. Вам яду?

– Пожалуйста! – обрадовался Паша, сознавая, что его желание исполняется и смерть близка и уже готова взять его.

– Вот. Действие начнется через четыре часа, почти безболезненно; умрете приблизительно часов через десять. Впрочем, Вы, вероятно, раньше. Примете в вине?

Казимир с ласковой и серьезной улыбкой высыпал в бокал порошок и передал Паше.

– Вот.

Паша перекрестился и выпил. Виновато улыбнулся: «Горьковато немножко».

Клубисты смущенно переглядывались. Казимир, подняв над головой вырванный из книги листок, заговорил нараспев:

– Кончим наш прекрасный вечер чтением поэта, умеющего радоваться и призывать к радости. Коленька, читай, ты умеешь.

Коленька улегся на медведя, обнял красивую белую голову и, взглянув на листок, начал декламировать:

Страсть*

Кутеж*

«Пианино. Канарейки. Фикус…»*

Слово о полку Игореве*

Марк Аврелий*

Узкие врата*

М. Фельдману

Август 1917 г. Петроград.

Письмо в ссылку*

Маме

21 апреля*

Оборотень*

Княжна*

Марсельеза*

Дворцы*

Близок срок*

Распутье*

После митинга*

1918

Письмо из Петербурга*

Издавать стихи, выпускать художественные журналы – дело по нынешним временам трудное. Когда проф. Само- киша красногвардейцы, как «саботажника», заставляют чистить снег на улицах, а длинный ряд лучших наших писателей и художников ежедневно анафемуется на страницах официальной печати, об искусстве много не поразговариваешь, а публично – тем более.

Еще сразу после октябрьских дней, после варварского разгрома Зимнего дворца, Кремля и многих храмов (на улицах Петрограда матросы продавали части мощей в золотых ковчежцах по 200 рублей за «штуку») – бывш. Союз деятелей искусств попытался в зале Академии художеств устраивать популярные лекции о старом Петрограде – нарочито для солдат и рабочих. Лекции, однако, ни теми, ни другими не посещались совершенно, а собиравшаяся любоваться исключительно интересными старыми гравюрами немногочисленная публика (человек 40–50) уж, конечно, меньше всего нуждалась в «популярности» лекций. Вторым осенним опытом широких выступлений, предпринимаемых художниками, были газеты-однодневки в защиту свободного слова и в защиту Учредительного Собрания. Газеты эти не привлекли широкого внимания. Новых изданий в Петрограде, за исключением двух-трех брошюр дебютирующих поэтов, не было совсем; новых постановок в театрах тоже почти не было. Усердно посещался только поставленный у Незлобина «Царь Иудейский», где поражали великолепные эрмитажные костюмы – подлинные костюмы эпохи. Пытались в Мариинском к январю поставить Стравинского, но не удалось – плотники отказывались ставить даже стариннейшего «Конька-Горбунка», находя, что в нем слишком много картин. Жизнь эстетическая теплилась только в изредка собиравшемся неизменно замкнутом цехе поэтов, да на вечерах у Сологуба, где по-прежнему можно было думать и говорить о стихах

Все же многочисленные кружки и общества либо распались, либо не собирались вовсе. В декабре были устроены 2–3 студенческих вечера поэтов.

В декабре же вечер поэтов в Академии художеств, где читали и Блок и Сологуб и Ахматова и многие другие; вечер, уже не популярный, собрал переполненный внимательными слушателями зал. В общем же искусство было придавлено. В Москве, пожалуй, было благополучнее. Там и все тот же привычный кружок писателей возле «Московского книгоиздательства» с Ив. Буниным во главе устраивал периодические вечера, и Маяковский со своей компанией докладывал приютившимся за столиками посетителям его вечеров:

Почти единодушно за немногими исключениями (из них отметим статьи А. Блока в казенном петроградском «Знамени труда») писатели и поэты отказались участвовать в большевистских изданиях. Соглашающихся возили для очистки от буржуйности в Кронштадт на матросские вечера и потом признавали невиновными в «саботаже» и «соглашательстве». Первым совершил эту поездку маститый Ясинский, которого уж никак нельзя было заподозрить в пристрастиях к крайним течениям в политике.

Не избег этого и Шаляпин, удостоенный лаврового венка и похвальной статьи в «Известиях».

В общем же, эстетическая жизнь замерла в обеих столицах.

Я не был удивлен, увидев в Тифлисе объявления о художественном журнале и эстетических вечерах: всюду, где есть возможность жить, пробиваются и художественные начинания.

В январе в Ростове мне бросились в глаза объявления о «Вечере 13». Пошел; имена сплошь незнакомые: молодежь гимназического возраста. Кое-кто, усвоив себе эффектные псевдонимы вроде «Дар Гер» и «Скалагримм Березарк», дивил милую, но все же провинциальную публику плохими подражаниями Северянину и Маяковскому, в простоте душевной принимая их за последний крик моды, но в некоторых (прежде всего М. Лещинский) чувствовалось неокрепшее, но оригинальное дарование.

Как бы там ни было, вечер поэтов. Радуешься и тому, что дала молодежь, имевшая смелость устроить свой вечер.

Бабушкин шифоньер*

Весна*

С. Шаргородский. «Пыль и только пыль…»

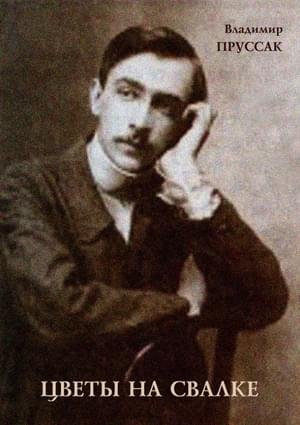

«Сколько таких горевших, сгоревших, забытых искр! Одни – рано погибшие и неиспользованные жизнью. Погибшие в юности. Другие и прожившие долгие годы, да оказавшиеся ненужными» – записывала в дневнике в сентябре 1974 г. Н. И. Гаген-Торн – ученый-этнограф, писательница и дважды сиделица, колымская и мордовская. «А Владимир Пруссак? Ему было 24 года, когда он заразился сыпным тифом и умер. Никто уж и не помнит, что был такой поэт. Кто, кроме меня, знает его прекрасные строки:

Путь был недолог. И – не оставил следа»[1].

Гаген-Торн цитировала по памяти и с искажениями. Не знала она и того, что еще в 1967 и 1972 гг. видный сибирский литературовед В. П. Трушкин уделил Пруссаку немало места в своих книгах «Литературная Сибирь первых лет революции» и «Пути и судьбы: Литературная жизнь Сибири 1900–1920 гг.»[2]. И хотя Гаген-Торн было известно мемуарное сочинение Л. В. Успенского «Записки старого петербуржца» (1970), где рассказывалось и о Пруссаке, по сути она была права: стихи поэта мало кто помнил. Между тем, о Пруссаке в свое время похвально отзывались Ф. Сологуб, Д. Бурлюк, Вс. Иванов, Н. Чужак, позднее Л. Мартынов, он выступал на одних литературных вечерах с А. Блоком, А. Ахматовой, О. Мандельштамом, В. Маяковским и С. Есениным.

В 1985 г., когда книга Трушкина «Пути и судьбы» вышла вторым исправленным изданием, в журнале «Сибирские огни» был опубликован большой, хотя и не свободный от преувеличений, ошибок и, разумеется, аккуратно расставленных советских «акцентов» очерк о Пруссаке[3]. Да и в XXI веке биография Пруссака не была обойдена вниманием: в пятом томе биографического словаря «Русские писатели 1800–1917» появился обстоятельный биографический очерк К. М. Азадовского; любопытные сведения о Пруссаке и его семье привела в своей работе Е. Н. Груздева[4].

Так сложилась парадоксальная ситуация – биография совершенно неведомого читателям поэта была изучена достаточно подробно, тогда как стихи его продолжали пребывать в безвестности[5]. Ситуацию эту трудно назвать случайностью: биография В. Пруссака часто кажется намного весомей его творений – хотя бы как некий символ эпохи и история упущенных возможностей и далеко не реализованного поэтического таланта. И в самом деле, молодой поэт, едва проживший на свете 24 года, обладал удивительной способностью оказываться в самой гуще событий. Он успел побывать и героем нашумевшего политического процесса, и пожизненным ссыльным в Иркутске, и фронтовым агитатором, и деятельным участником литературной жизни Сибири, Петрограда и Тифлиса…

Владимир Владимирович Пруссак родился 21 июня 1895 г. в семье известного петербургского инженера-архитектора В. Ф. Пруссака (1850–1917), построившего в столице несколько доходных домов, дач и особняков[6]. В. Ф. Пруссак также состоял в комиссии Городской управы по изысканию мер для ограждения Петербурга от наводнений и в 1899 г. разработал «Проект обращения части Финского залива в коммерческую гавань», который представил городскому голове. В политике Владимир Федорович, как указывает Е. Груздева, придерживался умеренно-«кадетских» позиций, однако под влиянием революционных событий 1905 г. выступил с речью по вопросам социально-политического устройства России, которую опубликовал отдельной брошюрой и предлагал обсудить ко дню созыва Государственной Думы[7].

Семья жила в собственном доме на Петроградской стороне (Лопухинская ул. 7-г)[8]. Владимир был третьим из четырех детей. Старшая дочь В. Ф. Пруссака Анна (в замужестве Беляева, 1888–1956), выпускница Женского педагогического института, плодотворно работала как этнограф, филолог и историк-источниковед[9]. Старший сын Евгений (1890–1942) пошел по стопам отца: окончил Институт гражданских инженеров, в качестве инженера-строителя был занят в нескольких отцовских проектах, впоследствии стал инженером-нормировщиком и автором нескольких пособий. Вместе с тем, он был не чужд прекрасному: писал стихи и как композитор-любитель сочинил совместно с А. Гладковским первую советскую оперу на современный сюжет – «За Красный Петроград» («1919 год»), премьера которой состоялась в 1925 г. После смерти отца в 1917 г. Евгений и Анна приняли на себя заботу о матери и младшей сестре Елене (1899 – после 1956)[10].

Поступив в Введенскую гимназию, Владимир Пруссак вскоре сблизился с другими учениками, исповедовавшими революционные взгляды – благо в гимназии хватало кружков и групп и политического, и самообразовательного толка. Здесь действовали, к примеру, кружок им. Л. Н. Толстого, издававший «Газету Санкт-Петербургской Введенской Гимназии», кружок старшеклассников, редакция ученического журнала «Недотыкомка» и, по выражению одноклассника Пруссака А. Ильина, «какой-то третий кружок»[11].

В 1911 г. Пруссак и Ильин, согласно хронологии последнего, вступили в редакцию «Недотыкомки» и быстро превратили юмористический листок на четырех гектографированных страничках, созданный гимназистом Ю. Васильевым, в «агитационно-пропагандистское издание».

«Я, по преимуществу, писал статьи, подписывая их псевдонимом „эс-дек“, Пруссак писал революционные стихи, Васильев составлял хронику» – вспоминал Ильин. «Пруссак был, по преимуществу, поэт. Ему не хватало политической выдержанности. Но революционному движению он отдавался горячо и беззаветно <…> Стихотворения Пруссака имели большой успех среди учащейся молодежи. Они подкупали своей искренностью и преданностью революции».

Ильину запомнилось одно из гимназических стихотворений Пруссака, навеянное революционными событиями в Китае:

В 1911 г. начало оформляться объединение представителей гимназических кружков и группировок; первое собрание новосозданной межученической организации, согласно Ильину, состоялось зимой 1911–1912 г. на квартире Г. О. и М. М. Шкапской[13].

К лету или осени 1912 г. Пруссак стал одним из основателей «Революционного Союза» – организации, ставившей целью активную революционную борьбу. Как пишет Ильин-Женевский,

задачей «Революционного Союза» являлось объединение всех партий, состоящих левее кадетов на почве совместной активной борьбы с самодержавием. «Врозь идти, вместе бить», – таков был лозунг «Революционного Союза». «Надо сперва покончить с самодержавием, – говорил мне неоднократно В. Пруссак, – а потом мы уже будем говорить, что делать дальше».

В «Революционный Союз» охотно шли эсеры, анархисты и все те революционно настроенные юноши, которые не могли еще разобраться в программах существующих революционных партий <…>

Серьезного влияния на межученическую организацию «Революционный Союз» не имел. Это в значительной степени объясняется тем, что члены организации, вступившие в «Союз», несколько отошли от работы в организации и уже значительно меньше интересовались ею. Помню, как В. Пруссак на мой прямой вопрос, почему он уже который раз пропускает заседание комитета, заявил: «Мне не до учеников. Надо организовывать рабочие массы».

Впрочем, в последнюю минуту «Союз» решил организационно привлечь на свою сторону межученическую организацию. С этой целью Вл. Пруссак и пришел на общее собрание 9 декабря 1912 года в гимназию О. К. Витмер. Но, увы, собрание, которое должно было бы быть чрезвычайно интересным, так как на нем должны были решительным образом столкнуться различные течения организации, оказалось оцепленным полицией и арестовано[14].

Разгром был неминуем: полиция располагала информаторами в среде гимназистов, один из которых и доложил о готовящейся сходке на Садовой улице. Были задержаны 34 человека, конфискованы всевозможные документы – от личной переписки и гимназических журналов до журнала «Союза» «Религиозная чума», воззваний «К крестьянам», «К польскому народу» и пр. Девять участников собрания были арестованы и провели в заключении от нескольких дней до месяца. Предоставим вновь слово Ильину-Женевскому:

Арест гимназистов (всего на собрании было арестовано 31 ученик и 3 ученицы) произвел большой переполох в Петербурге. Левые газеты воспользовались этим, чтобы начать новую ожесточенную кампанию против правительства. Правые газеты пытались всячески замарать нас, доходя в этом отношении до попыток изобразить нашу организацию чем-то вроде лиги свободной любви.

Дело дошло до Государственной Думы, которая вынудила министра народного просвещения <Л. А.> Кассо выступить с объяснением по этому поводу.

Ввиду большого общественного интереса, который вызвало это дело, правительство не смогло применить особо строгих мер взыскания к арестованным ученикам. Вскоре все арестованные были выпущены на свободу. Половина участников собрания была исключена из гимназии, но с правом держания экзаменов экстерном, девять же человек, и я, пишущий эти строки, в том числе, особым циркуляром министра народного просвещения, были лишены даже и этого права[15].

Исключенных взял под крыло делец и политический филантроп Н. А. Шахов, предоставивший им стипендии для учебы за границей. Но Пруссак, также оказавшийся с «волчьим билетом» на руках, великодушным предложением не воспользовался, а вместо того с головой ушел в деятельность «Союза», составил прокламации «К солдатам» и «К 300-летию дома Романовых». В конце марта 1913 года он был вновь арестован за распространение написанной А. Ф. Керенским прокламации к годовщине Ленского расстрела и на время следствия помещен в одиночную камеру.

«Полудетский организм Пруссака не выдержал одиночного заключения; он захворал острым нервным расстройством и был переведен на арестантское отделение больницы Николая Чудотворца» – писала сестра поэта Анна М. К. Азадовскому[16]. Подобная тонкость душевной организации, очевидно, была чертой семейной: Анна, арестованная в 1924 г. в связи с гонениями на католиков, после оглашения приговора испытывала истерические припадки, в результате чего у нее была диагностирована «тяжелая форма истеро-эпилепсии»[17].

В больнице Пруссак составил небольшую работу о воровском жаргоне и песнях, которую Анна предложила для публикации профессору А. А. Шахматову. Она писала:

Уважаемый Алексей Александрович! Ввиду того, что мне неоднократно приходилось читать в Известиях Императорской Академии наук труды о различных «условных» языках, я позволила себе переслать вам работу моего брата, гимназиста VIII кл., о воровском жаргоне. <…> В… больнице политические и уголовные помещаются вместе, и брат более трех месяцев провел вместе с уголовными, присланными сюда на «испытание» со всех концов России. Еще на воле интересуясь вопросами языкознания, брат здесь занялся наблюдением над воровским жаргоном и собиранием песен, поющихся в настоящее время преступным миром на воле и в тюрьмах. Если работа брата заслуживает быть напечатанной, то не откажите посодействовать ее напечатанию…[18]

Работа заключенного, однако, не заинтересовала Шахматова и была возвращена отправительнице.

«Революционный Союз» виделся группой куда более опасной и радикальной, нежели школярская межученическая организация, и меры к Пруссаку и его товарищам были применены самые жесткие. После года пребывания в тюрьме и госпитале и судебного процесса (с блестящей речью защитника – А. Ф. Керенского) Пруссак 19 марта 1914 г. был приговорен окружным судом к пожизненной ссылке в Сибирь.

К слову, не кого иного, как Керенского, А. В. Пруссак винила в несчастьях брата: дескать, тот поручил Пруссаку распространение собственной прокламации, затем скрыл свою роль и предложил родственникам выступить на процессе защитником, а «за произнесенную на суде речь стребовал с них крупную сумму денег, которая с трудом была собрана»[19]. Но необходимо учитывать, что все это Анна излагала в конце двадцатых, после полуторагодичного тюремного заключения в 1924–1925 гг. Естественно, она придавала событиям соответствующую окраску, скрывая эсеровскую политическую деятельность брата после Февральской революции и близость его к Керенскому (по словам Л. В. Успенского, по возвращении в Петроград Пруссак «стал своим <…> в семье Керенских»)[20].

Весной 1914 г. восемнадцатилетний изгнанник прибыл к месту ссылки – в село Суховское в 40 верстах от Иркутска. Здесь он пробыл всего полгода и уже в октябре получил разрешение на временное проживание в Иркутске «для лечения». Разрешение это, однако, постоянно продлевалось, что позволило юному поэту обзавестись литературными знакомствами[21] и устроиться на работу в банк. «Я два года честно торчал за банковской конторкой и делал завидную карьеру», – писал он Шкапской 31 октября 1916 г.[22] В стихах работа «у конторки», правда, обрела северянинский флер:

Брат Евгений и сестра Анна регулярно навещали Владимира в ссылке. Евгений жил в Иркутске в июне-июле 1914 и в феврале-марте 1916 г. Анна, заручившись командировкой для сбора диалектологического материала от Отделения русского языка и словесности Академии наук, провела с братом все лето 1914 г. и вновь побывала в Иркутске летом 1915 г.[23] Видимо, она и привезла в столицу рукопись первой поэтической книги Пруссака «Цветы на свалке», вышедшей в октябре 1915 г. как авторское издание.

К. Азадовский описывает «Цветы на свалке» следующим образом:

Название – очевидная реминисценция «Цветов зла» Ш. Бодлера. В желании эпатировать своими «поэтезами» начинающий поэт откровенно подражает И. Северянину, утрируя его манеру и доводя ее порой до нелепости (словообразования типа «грезошалость», «рифмовздохи»; аллитерации «В лилеалой аллее олелея лилейно»; богемно-эстетский колорит создают «поцелуйные пляски», «интимные будуары», «угарные желания»). Встречаются и страницы, заполненные многоточиями подобно текстам A. M. Добролюбова, возможно, к нему восходят религ. настроения, стремление расстаться с «городом», удалиться от суеты. Звучит в сб-ке и автобиогр. мотив подпольной борьбы (стих. «Я уничтожил перед обыском…», упоминаются «нашумевший процесс», «партийный оратор», «эсеровская явка»). В целом первый сборник П. выделяется эклектичностью, в нем слышны разные голоса[24].

«Все принципы поэтики и эстетики эгофутуризма, – замечал В. Трушкин, – здесь крайне обнажены и нередко доводятся до абсурда, до полной потери чувства меры и вкуса»[25].

Однако подобный лобовой подход к «Цветам на свалке» не представляется целиком и полностью оправданным. Наряду с юношеской наивностью, подражательностью и поэтической неискушенностью в книге ощущается и изрядная доля рефлексии, от явно иронического использования эгофутуристических приемов и осознанного «кэмпа»[26] до нарочитого конструирования авторской личности в расчете на успех эпатажа.

Последнего мнения придерживался, похоже, С. Городецкий, разглядевший на поэтическом лице Пруссака «смешную маску»:

А между тем средь всей этой пошлятины вдруг встречаются живые слова, говорящие подлинную правду о молодом, может быть, и поэте:

«Я петербургской мостовой

Невоплотившийся ребенок».

Конечно, ребенок! Так только дети умеют молиться, как молится г. Пруссак Богородице:

«Душу скорбную, нетронуто-печальную,

Ты не выдай на смех лютым ворогам!»

Конечно, невоплотившийся! Ибо то, в чем он вышел на свет, еще не плоть, а только платье, шутовской наряд, да еще от плохого портного, дань моде. Любопытно проследить, как все веянья в поэзии оставляли свои следы на работе г. Пруссака. Тут и Блок с его мертвой красотой, тут и Саша Черный с его наскоком на тему, и Алексей Ремизов со своей чертовщиной. Конечно, это «прошлое» много лучше настоящего. Личности у автора еще нет, или, пожалуй, она есть, но не имеет еще права на то, чтоб являться публично[27].

Об установке на «вкус толпы» и подражании «наиболее счастливым предшественникам» писал и Вс. Рождественский, при этом начисто отказывая автору «Цветов на свалке» в каком-либо таланте: «Владимир Пруссак прямой тропой пришел к „несравненному Игорю“ и взял от него то, что было по душе: ресторанный чад и лакейскую пошлость. Его „поэтезы“ – родные сестры „Ананасов в шампанском“ <…> Книга томит длиннотами и в лучшем случае заставляет вспомнить „поэзы“ Игоря Северянина, увы, не в пользу автора „Цветов на свалке“, где дано все, чтобы оправдать это название и нет только цветов»[28]. В горьковской «Летописи» Д. Выгодский высказался благодушней и в духе «в них что-то есть» своего патрона: «Некоторые страницы книги все же останавливают на себе внимание и заставляют подозревать, что у автора их кое-что свое, что он бы мог даже это высказать своими словами, простыми и искренними»[29].

С чрезвычайно резкой рецензией выступил Н. Гумилев; приведем ее целиком:

Если вспомнить андреевский рассказ «В тумане», нам многое прояснится в стихах Владимира Пруссака. Без этого непонятно, почему он ломается, представляя то сноба скверного пошиба a la Игорь Северянин, то опереточного революционера, то доморощенного философа, провозглашающего, что искусство выше жизни, и наполняющего свои стихи именами любимых авторов. Почему он не пишет о продуманном, а не о придуманном, если хочет быть поэтом, а не флибустьером в поэзии – а кажется, он действительно этого хочет? Помимо неврастеничности, жидкости и слабости духа, неспособности выбирать и бороться за выбранное, качеств, общих с героем Андреева, у Владимира Пруссака есть как будто мысль, очень распространенная у молодых поэтов и крайне для них губительная – желание быть не таким, как другие, пусть мельче и пошлее, только не как другие. Но, увы, только пройдя общий для всех людей путь, можно обрести свою индивидуальность, и нет такого смрадного закоулка мысли, где бы уже не сидел какой-нибудь шевелящий усами мыслитель-таракан.

Свалка? – сколько угодно свалок в литературе. Обольщение гимназисток – и столько гимназисток-то не наберется, сколько их обольщали в стихах и в прозе. Веселые прогулки с проститутками воспевались сотни раз. Все это кажется новым только оттого, что легко забывается. Каких-нибудь три, четыре года, как появился эго-футуризм, а каким старым и скучным он уже кажется. Владимиру Пруссаку надо сперва рассеять в своих стихах туман шаблона, чтобы о нем можно было говорить, как о поэте.[30]

Как бы то ни было, Пруссак сумел заставить известных критиков говорить о своей книге, что само по себе являлось достижением.

В начале июня 1916 г. Пруссак и его молодые сотоварищи-поэты – К. Журавский, Н. Камова, Л. Повицкий и В. Статьева – выступили с первым и оставшимся единственным выпуском альманаха «Иркутские вечера»[31].

Альманах открывался декларацией:

В стране непробужденных просторов и злых морозных туманов, где искусство живет вчерашним днем, где поэзия кажется тихой заводью, пугающейся свежего ветра, мы, немногие, случайно спаянные временем и местом, дерзаем вступить на путь действенного и гласного творчества.

Не примыкая ни к одной из существующих групп в поэзии, не замыкаясь в свою собственную, мы предоставляем каждому из нас выявлять себя в избранных им образах и мотивах. Общее между нами – наша любовь к поэзии и веротерпимость. Наш альманах – стихи, которые каждый из нас считает для себя наиболее характерным в данное время.

Мы рады будем, если к нашим голосам присоединяется новые. Мы ждем их.

Иркутск. Июнь. 1916.

Альманах, действительно, был весьма разнороден по составу – от камерной лирики Журавского до откровенно перепевавших Блока и Ахматову стихов Камовой и политических мотивов Повицкого («Централ», «Забастовка» и т. п.). Пруссак опубликовал в альманахе ряд стихотворений, многие из которых позднее, с некоторой правкой, вошли в его второй сборник «Деревянный крест» (1917); подборку открывал сонет «Сибирь» («Покоится зловещая тайга…»). Цитируя это стихотворение, большевистский публицист и литературный критик, деятель дальневосточного футуризма и будущий лефовец Н. Ф. Чужак-Насимович (1876–1937) писал: «Само собой разумеется, что подобная (не буколически-патриотическая) интерпретация Сибири не могла понравиться обломкам областничества, державшим всю сибирскую печать в своих руках <…> „Иркутские вечера“ были встречены свирепым воем, всех без исключения, сибирских газет, – в то время, как столичная критика их оприветствовала»[32].

Вероятно, Чужак имел в виду, прежде всего, разгромную рецензию И. Г. Гольдберга (1884–1938). Писатель и критик не нашел в альманахе ничего, кроме малограмотности, подражательности и «рабского служения мертвому слову, форме». «Оставьте нам Анну Ахматову, Александра Блока, К. Бальмонта, Игоря Северянина, В. Брюсова и др., мы будем брать их в подлиннике, а не в вашем ухудшенном издании…» – восклицал он. «Уйдите в тишину и поработайте <…> А уж потом выходите на свет Божий. Быть может тогда в ваших словах будет трепетать сила, а не бессилие, жалкое и смешное, как теперь»[33]. Однако альманах приобрел известную популярность в Иркутске; еще более популярной сделалась пародийная пьеска участника кружка «Вечеров», поэта и переводчика Д. И Глушкова-Олерона (1884–1918) «Миракль „Иркутских вечеров“, или Сон ночного сторожа» – любители переписывали ее и заучивали наизусть[34].

Летом 1916 г. Пруссак побывал в Забайкалье, где осматривал буддийские монастыри (Азадовский считает эту поездку частичной причиной появления в его творчестве «восточных мотивов»). В августе вышел в свет первый номер журнала «Багульник» (редактор-издатель А. И. Миталь), сыгравший недолгую, но значительную роль в литературной жизни Сибири. Журнал, по словам его активнейшего участника Чужака-Насимовича, продолжил «энергичную кампанию по возрождению в Сибири поэзии вообще», начатую поэтами «Иркутских вечеров»: «„Багульник“ действительно объединял все не застойное в поэзии сибиряков <…> „Багульник“, можно смело это сказать, был единственным в 1916 году печатным органом в Сибири, делавшим ту самую работу нового осознания всего сибирского через художество, которую в 1900-ых годах открыла группа беллетристов. Немудрено, что один за другим все раскиданные по широкой Сибири поэты входят так или этак, путем ли переписки и бесед, путем ли прямого сотрудничества в журнале – в действенную связь с группой иркутских поэтов»[35].

В журнале участвовали стихами и прозой все поэты «Иркутских вечеров». Пруссак, некоторое время состоявший секретарем редакции, напечатал в первом же номере написанную в Забайкалье малую поэму «Сибирь». Поэма, основанная на «панмонголистских» прозрениях Вл. Соловьева и распространенных ощущениях грозящей Западу «желтой опасности», не только – хотя и в противоположной тональности – предвосхитила «Скифов» Блока, но словно пророчествовала о появлении в монгольских степях кровавого безумца барона Унгерна:

Н. Чужака поэма привела в восторг; в 1920 г. он писал: «„Степь“ носит следы такого величавого, такого грозного и полного воплощения в судьбы Сибири, до которого не возвышался ни один коренной поэт Сибири <…> Такого эпического осознания Сибири, далекого от идиллического патриотизма Омулевского, равно и от тревожной импрессионистичности беллетристов-сибиряков, конечно, еще не бывало в „сибирском“ творчестве»[36].

Во втором номере «Багульника» привлекает к себе внимание прозаический фрагмент Пруссака «Клуб самоубийц», означенный как отрывок из повести «Гимназичество». О степени автобиографичности этого сочинения судить сложно, но некоторые моменты настораживают: так, в изображенном Пруссаком кружке самоубийц, состоящем из пресыщенных и эстетствующих гимназистов и студентов, царит культ Северянина – «поэта, умеющего радоваться и призывать к радости». В финале один из героев декламирует северянинский «Шампанский полонез». В гимназические годы Пруссак, как свидетельствует М. Л. Слонимский, с подобным «клубом самоубийц» по меньшей мере соприкасался:

Иногда так мне становилось душно, что хоть в петлю. Но в петлю полез Валя Ковранский, мой задумчивый одноклассник, писавший туманные стихи. Один из витмеровцев, по фамилии Пруссак, тоже писал стихи, и Ковранский однажды виделся с ним, поэтому я уважал его. Но Ковранский организовал в седьмом классе кружок самоубийц, и я самолично сорвал его с петли в гимназической уборной[37].

Вместе с тем, «Клуб самоубийц» Пруссака напоминает и о газетной шумихе 1912 г., когда петербургская пресса вовсю раздувала сообщения о мифической «Лиге самоубийств»: члены ее якобы «эстетизировали смерть» и прощались с жизнью с помощью цианистого калия в бокале шампанского (нечто похожее и у Пруссака), только по-клонялись не Северянину, а Ф. Сологубу и М. Арцыбашеву[38].

С Сологубом Пруссак встретился лично 16 октября 1916 г., когда писатель выступил в Иркутске с лекцией «Россия в мечтах и ожиданиях». 20 октября Сологуб писал жене:

Познакомился с Чужаком. Молодой человек довольно жизнерадостного вида, по манерам нечто вроде смеси Минского и Луначарского. Заведует какою-то маленькою типографиею. В сибирских газетах не участвует. Принят в «Летопись», но в Горьком разочарован: посылал ему критическую статью о Горьком без похвал, и не получил даже ответа. Под руководством Чужака образовался кружок поэтов, выпустили сборник «Иркутские вечера», издают журнал «Багульник». Не очень талантливые, но милые молодые люди, все не сибиряки, один, В. Пруссак, ссыльный витмеровец. Были у меня, после лекции угощали меня ужином[39].

В 1916 – начале 1917 г. Пруссак публиковался также в журнале «Современный мир» (1916, №№ 4 и 5), сибирских газетах «Амурское эхо», «Голос Сибири», «Лучи», «Омский день», напечатал ряд стихотворений в красноярском журнале «Сибирские записки». В рецензии на первый номер журнала Вс. Иванов писал, что «из десятка стихотворений, помещенных в книжке, имеют только относительную ценность стихи Вл. Пруссака»[40].

В начале 1917 г. под маркой «Иркутских вечеров» Пруссак выпустил свой второй сборник «Деревянный крест», где резко отошел от прежних экскурсов в эгофутуризм в пользу классических тем, размеров и форм. В его поэзии начинают звучать гражданские мотивы (особенно ощутимые в военном, если не антивоенном, титульном разделе «Деревянный крест»). Вместе с тем, стенания о «распятой» и «поруганной» святой Руси, стране «терпенья, нищих и крестов», загадочной, мистической и непознаваемой «страдалице-невесте» Христа («Ты вся – неизреченный свет, / Твои пути неизъяснимы»), которой суждены и «новые кресты и разрушительные беды», и «великий поворот» революции, и «величье будущего Рима», отдают шаблонностью и блоковскими, а по временам тютчевско-некрасовскими интонациями.

В особом разделе «Sibirica» – попытка повернуться лицом к Сибири вплоть до погружения в ее «шаманскую» стихию: нарратор стихотворения «Заклятие» участвует в фантастическом камлании и воссоединяется с умершей невестой[41]. Раздел этот можно рассматривать как эксперимент того же свойства, что и некоторые стихотворения «Цветов на свалке»: если раньше Пруссак пытался соединить северянинскую поэтику с описаниями революционного подполья, то теперь он силится привить розы классических форм к «дичку» сибирской природы и быта, пусть эти розы и окружены ореолом весьма чуждых предмету коннотаций.

Сборник произвел огромное впечатление на молодого Л. Мартынова: «Этот юный поэт покорил меня, юного тогда читателя, даже просто только названием своей книги, названием и простым, и трагическим, и глубоко соответствующим содержанию, смыслу, духу этого сборника стихов: „Деревянный крест“»[42].

Сразу после Февральской революции, несмотря на «жесточайшее», по словам сестры, воспаление легких, Пруссак устремился в Петроград[43]. Однако он продолжал опосредованно присутствовать в сибирской литературной жизни. В последнем, пятом номере «Багульника» (март 1917) в составе цикла «Шаньги и оладьи (Молодым сибирским литераторам)» была напечатана запоздалая пародия «Язвы» (Ф. И. Чудакова, 1888–1918):

Пруссак также поддерживал переписку с редактором-издателем «Сибирских записок» В. М. Крутовским; как указывал последний, «Пруссак написал нам, что он не покидает журнала, будет писать из Петрограда, что связь с Сибирью ему теперь дорога. Он дал свой адрес и просил высылать ему „Сибирск. записки“»[44]. В декабрьском номере журнала за 1917 г. были напечатаны два стихотворения Пруссака из цикла «Узкие Врата», написанные в августе 1917 г. в Петрограде и завершавшиеся знаменательными строками:

В Петрограде Пруссак, сдав экстерном экзамен на аттестат зрелости, погрузился в общественно-политическую деятельность, стал почетным председателем Организации средних учебных заведений (ОСУЗ), способствовал созыву в Москве Первого всероссийского съезда учащихся средней школы, публиковал в газете ОСУЗа «Свободная школа» зажигательные стихи: «И юное, бодрое слово „Товарищ“ / Раздастся свободно и звонко теперь». Об этом периоде его жизни вспоминает Л. Успенский[45]:

<…> Среди членов Управы ОСУЗа уже с начала апреля появился один более взрослый человек – только что вернувшийся из ссылки «витмеровец», эсер и поэт, Владимир Пруссак.

Что значит – «витмеровец»?

Несколько учеников одной из питерских гимназий во главе с юношей по фамилии Витмер[46] были два или три года назад арестованы по обвинению в принадлежности к партии эсеров. Их судили и выслали на поседение в Сибирь.

В ссылке молодые люди эти попали под крыло старой эсерки, «бабушки русской революции», как ее именовала партийная пресса, Екатерины Брешко-Брешковской.

Владимир Пруссак, юноша из интеллигентской семьи, не то докторской, не то инженерской, еще до всего этого выпустил небольшой сборник стихов под замысловатым, «бодлеровским» заглавием – «Цветы на свалке». Стихи – что и понятно – были еще совсем не самостоятельные, подражательные. Образцом был – никак не гармонируя с названием сборника – Игорь Северянин. Шестнадцати- или семнадцатилетний гимназист В. Пруссак рассказывал в северянинской лексике и ритмике о том, как он (они – такие, как он) после очаровательно проведенного дня «развратно поаскетничать автомобилят в „Метрополь“» и т. д. и т. п. Критика отнеслась к выпущенному на собственные средства автора белому сборничку, пожалуй, иронически. Публика им не заинтересовалась… <…>

Как совмещались в голове и в душе юного поэта северянинские эксцессы с эсерством, я сейчас уже не берусь растолковать ни читателю, ни даже себе. Воображая теперь психологию тогдашней интеллигенции, мы невольно стараемся рационализировать (и – схематизировать) ее странную противоречивость. Нам все кажется, что такой причудливой двойственности быть не могло, что это – либо полная беспринципность, либо камуфляж, либо… А на деле все обстояло вовсе не так, и тот же Пруссак был совершенно искренен в обеих своих ипостасях – и когда переносил с одной конспиративной квартиры на другую эсеровскую литературу, и когда наслаждался «бронз-оксидэ, блондинками – Эсклармондами» Северянина, его распутными «грэзэрками», его «принцессами Юниями де Виантро» и пытался – в стихах, конечно, только в стихах! – изобразить и себя удачно «смакующим мезальянсы» с различными «напудренными, нарумяненными Нелли».

Никаких Нелли не было; не было и доступных гимназисту «Метрополей». И как только постановлением суда В. В. Пруссак был отправлен по этапу в Сибирь, он забыл о «двенадцатиэтажных дворцах» своего кумира, об «офиалченных озерзамках» Мирры Лохвицкой и всей душой переключился в иную тональность.

В сибирском издательстве «Багульник» вышел второй сборник стихов В. Пруссака, с совершенно иным настроем. Назывался он «Крест деревянный» и был полон не очень определенными, но скорее блоковскими, чем северянинскими, реминисценциями. Этот сборничек был замечен и получил совсем другую оценку. И стихи стали много серьезнее, самостоятельнее (среди них – несколько просто превосходных), и – отчасти – сыграло свою роль положение автора: «витмеровцев»-гимназистов защищал чуть ли не сам Керенский, процесс был «громким», осужденные в глазах общества стали жертвами и героями. Стихи такого начинающего поэта невольно производили впечатление…

В ссылке «витмеровские» связи с эсеровской (право-эсеровской) группировкой укрепились. Вернувшись из Сибири в первые же дни свободы, и Пруссак, и его единомышленник, друг и «сообщник» Сергеев оказались в центре внимания старшего поколения эсеров – Пруссак стал своим у Савинкова, у приехавшей в Петроград «бабушки», в семье Керенских.

На одно из осузских заседаний они – он и Сергеев – явились вдвоем. Ореол вчерашних ссыльных осенял их. Под гул всеобщей овации оба героя были «оптированы» в состав Управы в качестве ее почетных членов. Сергеев после этого сразу же исчез с нашего горизонта, а Владимир Владимирович Пруссак оказался деятельным нашим сочленом, интересным и приятным товарищем…

Да и неудивительно: вчерашний «каторжанин», «кандальник», овеянный романтикой следствия, суда, ссылки «в места отдаленные», и в то же время – поэт с двумя книгами! Он пленил ОСУЗ, осузцы пленили его… увы ненадолго: летом 1918 или 19-го года он скончался от аппендицита.

Посреди бурной общественной деятельности Пруссак не забывал и о поэзии. Сохранились сведения о его участии в «Вечере свободной поэзии», организованном обществом «Искусство для всех» в зале Тенишевского училища 13 апреля 1917 г.; на вечере выступали, среди прочих, Ф. Сологуб, С. Есенин, К. Чуковский, Р. Ивнев и объявленный «сверх программы» В. Маяковский[47]. Считанные дни спустя разногласия по поводу политики Временного правительства выливаются в кровавые уличные столкновения (так называемый «апрельский кризис»). Стихотворение Пруссака «21 апреля» проникнуто ужасом и предчувствием братоубийственной бойни:

С мая Пруссак начал достаточно регулярно публиковать свои стихи в «Новом Сатириконе». Эти стихотворения постепенно сложились в своеобразный цикл на злободневные политические темы. Летом он в качестве эмиссара Петросовета выезжает на фронт, агитирует солдат, вручая им «Знамя Свободы»[48], старается «наладить» полки[49], участвует в расформировании мятежных частей. Попытка расформирования одного из полков, несмотря на все усилия Пруссака, оборачивается орудийной дуэлью и жертвами[50]. «Ответственный агитатор» (так назвал себя Пруссак в одном из очерков) видит, как разваливается армия и захлебывается «наступление Керенского» – последняя наступательная операция русских войск в Первой мировой войне. Порой кажется, что он гипнотизирует сам себя «революционной необходимостью», как в стихотворении «Марсельеза» («Нет отдыха и сказок / Война и революция в мире!») или в статье «Умывающие руки», где решительно выступает за применение введенной Временным правительством смертной казни на фронте:

Памятуя о павших в проклятые, отравленные июльские дни мы должны были сказать «смертная казнь тем, кто хочет смерти революции».

С невыразимой болью сказали мы – если ничто не может остановить безумное бегство, грозящее погубить Россию, пусть смерть остановит бегство.

И бегство было остановлено.

Когда Керенский говорит, что он половину души отдал, когда восстанавливал смертную казнь – в этой ужасающей, предельной искренности выявилась та правда, которую сознали все мы. Но ради спасения революции революционер должен жертвовать всем[51].

В сентябре с Пруссаком несколько раз встречается Р. Ивнев – и записывает в дневнике:

18 сент. 11 ч. вечера, столовая, у самовара.

Странное впечатление производит В. В. Пруссак. Он какой-то особенно целомудренный, девственный. Краснеет, как девушка. И должно быть безукоризненно нравственный человек. И мне с ним трудно. Я чувствую себя слишком грешным, грязным, низким (хотя тысячу раз значительнее, но это одно другому не мешает) на фоне его белизны. Когда с ним говоришь – представляешь себе бесконечно ровное белое поле.

19 сент. Политическое управление Воен.<ного> М-<инистерст>-ва. Мойка. И потом еще – у остановки трамвая на Невском.

Р. S. В. В. П<руссак> мне неприятен, несмотря на явные достоинства, а может быть только благодаря им[52].

После Октябрьского переворота Пруссак отходит от политической и общественной деятельности. В его стихах, как справедливо замечает К. Азадовский, «все явственней звучат мотивы разочарования в революции, тревога за будущее России („Опять к тяжелому распутью / Россия тихо подошла“), уныние и отчаяние от несбывшихся надежд („Храни, Христос, твою Россию / Опасность смертная близка)“».

«Слова и жесты. Пыль и только пыль…» – размышляет усталый и до предела опустошенный агитатор в стихотворении-автопортрете «После митинга». Это предпоследнее стихотворение из условного цикла «Нового Сатирикона», последнее же, «1918», открыло первый номер журнала за 1918 год. Не новых ли властителей подразумевал поэт под «королями лихими» в этой «оде вольности»?

16 декабря 1917 г. Пруссак участвовал в «Вечере поэтов» в Академии художеств, собравшем цвет петроградской поэзии (А. Ахматова, А. Блок, О. Мандельштам, И. Северянин, Ф. Сологуб и многие другие). В начале 1918 г. он вступил в брак с В. Браун, дочерью профессора германистики Петербургского университета Ф. А. Брауна, и выехал на юг.

Поездка эта окружена таинственностью. «Слабые легкие дали о себе знать и в Петрограде, – пишет В. Бондаренко. – Зимой 1918 года он [Пруссак] вынужден был отправиться для лечения на юг, в Грузию»[53]. Версия о «лечебной» поездке в Грузию через уже охваченный гражданской войной юг России едва ли выдерживает критику. Е. А. Динерштейн, напротив, утверждает, что «в 1918 году по правительственной командировке Пруссак направляется в Закавказье, а затем с отчетом возвращается в Москву, где его принял В. И. Ленин»[54]. Вероятно, Пруссаку понадобился для этого путешествия какой-либо мандат, которым он мог заручиться благодаря своим знакомствам в большевистской среде. Возможно, он замыслил на долгое время покинуть Петроград или примерял на себя эмиграцию.

В январе Пруссак присутствует в Ростове-на-Дону на вечере местных авангардных поэтов, а затем оказывается в Тифлисе, где вскоре присоединяется к литературной группировке С. Городецкого, печатается в журналах «Русская дума» и «Ars». В марте он вместе с Городецким, Г. Робакидзе и Ю. Дегеном входит в состав «отборочного жюри» будущего «Цеха поэтов», в апреле участвует в обсуждении стихотворений, прочитанных на открытии «Цеха»[55], затем возвращается в Петроград.

Осуществить задуманные планы – продолжить образование в университете, выпустить готовившиеся сборники «Sibirica» и «Воскресение» – Пруссаку не удалось. Как кратко пишет А. В. Пруссак, поэт «заболел аппендицитом, перешедшим в перитонит, и после неудачно произведенной операции скончался 9 июля 1918 г.»[56]

В 1919 г. в первом и единственном сборнике тифлисского «Цеха поэтов» «Акмэ» был посмертно опубликован цикл Пруссака «Весна», состоящий из трех коротеньких стихотворений. В 1920–1922 гг. о Пруссаке еще вспоминали невольные «сибиряки» – Н. Чужак во Владивостоке, Д. Бурлюк в Берлине, с грустью писавший: «В Иркутске я нашел развалины издательства г-жи Миталь „Багульник“. Вокруг этого журнала группировалась плеяда самобытных авторов, из которых сосланный в далекую Сибирь гимназист Влад. Пруссак являлся весьма значительным поэтом»[57]. После 1927 г. какие-либо упоминания о нем надолго исчезли с печатных страниц.

Комментарии

В настоящем издании собрана основная часть сохранившегося литературного наследия В. В. Пруссака, за исключением публицистики и некоторых стихотворений, разбросанных по сибирским периодическим изданиям.

Тексты публикуются по первоизданиям в новой орфографии, с сохранением авторской пунктуации. Безоговорочно исправлены некоторые явные опечатки.

Приношу глубокую благодарность И. Лощилову и А. Соболеву за помощь в работе над книгой.

С. Ш.

Цветы на свалке*

Публикуется по: Пруссак Владимир. Цветы на свалке: Стихи. Петроград, издание автора, октябрь 1915.

«Я знаю, дамы! Я знаю, барышни…»*

…billets-doux – любовные записки (фр.).

…demoiselle – девушка, барышня (фр.).

…dame de coeur – дама сердца (фр.).

…pour la bonne bouche – на закуску (фр.).

…«Metropole» – здесь, вероятно, как общий символ «шикарной» жизни. Но, с учетом других иркутских реалий в сборнике, не исключено, что имелся в виду известный ресторан «Метрополь» при одноименной гостинице на ул. Луговой (ныне Марата), кот. открылась в 1899 г. и считалась в Иркутске фешене-

бельной. Деревянное здание сохранилось до наших дней.

…demi-vierge – девица легкого поведения (фр.).

«Вечерами волшебными, вечерами морозными…»*

…Нелли – имеется в виду поэтич. сборник Стихи Нелли (М., 1913), представлявший собой мистификацию В. Я. Брюсова, написанную от лица вымышленной поэтессы и навеянную его романом с поэтессой Н. Г. Львовой (1891–1913). См. также с. 32.

…tete-a-tete – здесь: свидание наедине (фр.).

…mon ami – здесь: приятель (фр.).

«Девочка в коричневом. Быстрая цыганочка!..»*

…распуколки – распускающиеся почки, бутоны.

«Это было прелестно: будуара интимней…»*

…плерезами – Плерезы – траурные нашивки на платье, обычно по рукавам и воротнику.

«Ах, уж эти гимназистки! Как недавно белый крем…»*

…chaiselongue – шезлонг (фр.).

«Мы друг другу надоели…»*

…тюрбо – рыба из отряда камбалообразных, обладающая высокой гастрономической ценностью.

…О. Мирбо – франц. романист, драматург и публицист (1848–1917), чрезвычайно популярный в России в предреволюционные годы!., автор скандальных Сада пыток (1899) и Дневника горничной (1900).

«Облака – проворней белки…»*

…присух – Присуха – приворотное средство, заговор, чары.

…челдон – также чалдон, наименование старинных русских переселенцев в Сибири и их потомков; употреблялось и в знач. «бродяга, беглый каторжник».

«На затопленный остров, где накидан булыжник…»*

…Игоря, несравненного Игоря – т. е. И. Северянина.

…духами Rigaud – подразумеваются духи основанной в 1854 г. (и существующей до сих пор) франц. парфюмерной фирмы Jehanne Rigaud.

…азяме – Азям – крестьянская одежда в виде длинного кафтана с кушаком.

«Ударили воду тяжелые весла…»*

…Тору – Тора – Пятикнижие (ивр.).

«О, мечтам заплатил я сероскучною данью!..»*

В лилоалой аллее олелея лилейно – намек на сологубовскую аллитерацию «Лила, лила, лила, качала / Два тельно-алые стекла. / Белей лилей, алее лала / Бела была ты и ала» (Любовью легкою играя…, 1901).

«Вы помните, царица Гиперборейских стран…»*

…en trois – здесь: ужин втроем (фр.).

…ирруа – сорт французского шампанского вина.

…я невольник, срывающий Анчар – отсылка к стих. А. С. Пушкина Анчар (1828).

«Разбирая перчатки в магазине Кальмеера…»*

…магазине Кальмеера – имеется в виду галантерейный магазин крупнейшего иркутского торгового дома «С. С. Кальмеер и Сыновья».

…causerie – непринужденная беседа (фр.).

…утончайте искусственность – В ориг. публикации «утончайше»; возможно, здесь опечатка и должно было стоять «утончая».

«Жарким вечером томимый…»*

…гоноболь – также гонобобель, голубика.

«Черные лужи на грязной земле…»*

«Как пыль металла / Лазурь тускла» – эпиграф взят из Песни без слов П. Верлена (1844–1896) в пер. Ф. Сологуба; пер. был опубликован в кн.: Верлен П. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом (СПб., 1908).

«Меня ты спрашиваешь: кто я?..»*

Брату Евгению – Е. В. Пруссак (1890–1942) – старший брат автора, инженер-строитель, баловавшийся сочинением стихов и музыки, впоследствии инженер-нормировщик, составитель ряда пособий. Посещал брата в ссылке в июне-июле 1914 и в феврале-марте 1915 г.

…мазаграна – Мазагран – прохладительный напиток, холодный черный кофе с сахаром и коньяком, иногда с лимоном.

…бесстыдно высунув язык – Высунутый язык – традиционный иконографический атрибут дьявола; см. ниже: «Вы назовете князем мглы / Кому напрасно расточали / Неудержимые хвалы».

«Огонь молодой одалиски…»*

…де Лиля… Верхарен – речь идет о франц. поэте, главе Парнасской школы Ш. Леконте де Лиле (1818–1894) и выдающемся б ельгийском поэте-символисте Э. Верхарне (1855–1916).

«Венеру Милосскую в землю зарыли!..»*

Венеру Милосскую в землю зарыли! – Видимо, до автора дошли искаженные слухи о защите шедевров Лувра от возможных бомбежек во время Первой мировой войны, основанные на мерах, принятых в 1870 г. в период франко-прусского конфликта, когда статуя Венеры Милосской была спрятана в подвале парижской префектуры. На самом деле статуя на сей раз была помещена в комнату-сейф; для защиты др. греческих скульптур использовались мешки с землей (см.: Protecting the Louvre //American Art News (N. Y.). 1914. Sept. 19).

Деревянный крест*

Публикуется по: Пруссак Владимир. Деревянный крест: Вторая книга стихов. Иркутск, изд. «Иркутские вечера», 1917.

«Сарматы смачивали стрелы…»*

Впервые: Иркутские вечера: Стихи. Альманах первый. Иркутск, изд. группы поэтов в Иркутске, июнь 1916 (далее – ИВ). Здесь иная композиция цикла: под № 3. идет стих. Пианино. Канарейки. Фикус… (см. с. 189), № 4 из ДК отсутствует.

«Ясность в душе пустынной; холодно мне и странно…»*

Впервые: ИВ, с разночтениями в ст. 1: «радостно мне и странно», ст. 7: «пусто в моей светлице», ст. 9: «мощным ликует хором», ст. 13: «искусству».

«Если ты хочешь создать гармонично-звучащие ритмы…»*

Впервые: ИВ, с разночтениями в ст. 13: «принявший все утраты», ст. 17: «придешь, неведомый», с. 19: «исступленный странник».

«Когда потухнет бледный мой ночник…»*

Впервые: ИВ, с разночтениями в ст. 2: «смерть, вздремнув», с. 5: «духовный, ласковый», ст. 12: «Иду! И встретят».

…сладостный Маир – аллюзия к фантастическому стихотворному циклу Ф. Сологуба Звезда Маир (1904), мотивы кот. прослеживаются в стих.

«На каменном полу лежу в пыли…»*

Я вышел до зари, я вышел рано! – отсылка к пушкинскому «Свободы сеятель пустынный / Я вышел рано, до звезды…» (1823).

Финляндия*

…Похьолы… седая Лоухи – Похьола (Похьёла) – в карельских эпических песнях и карело-финском эпосе Калевала далекая враждебная страна, где царит злая колдунья Лоухи; отсюда, однако, герои похищают женщин и культурные блага. В этом же краю, согласно мифологическим представлениям, находился корень мирового дерева.

Польша*

Не сгибла Польша… – частичный пер. первой ст. польского гимна («Jeszcze Polska nie zgin^la»). В связи с данным стих. уместно вспомнить воззвание К польскому народу, распространявшееся (и, возможно, составленное Пруссаком) в период его гимназической деятельности в «Революционном Союзе». Текст см.: Революционное юношество: Из прошлого социал-демократической учащейся и рабочей молодежи. Сб. I. <…> Л., 1924. С. 156–157.

…Батория – имеется в виду Стефан Баторий (15331586), трансильванский князь, король Польши с 1576 г., успешно воевавший с Московским царством.

Деревня*

Также: Сибирские записки. 1917, январь, без разбивки на строфы и с разночтениями в ст. 2: «досуга», ст. 3: «нищая, назойливая», ст. 12–13: «Потом, в толпе, с повинной головой / Идет в цепях дорогой в чистом поле».

Сибирь*

…урмана – Урман – в Сибири обозначение темнохвойного леса на приречных участках.

«Грозный час. Великая беда…»*

Также: Багульник. 1917. № 5, март, под заг. Из цикла «Деревянный крест» с незначит. вариациями в пунктуации и разбивке на строфы и перестановкой ст. («Считает земные поклоны / Рыдает у скорбной иконы»). В журн. публ. в последней строфе: «Напрасно гибнут родины сыны! / Измена и позор под русским кровом…» (видимо, в кн. имели место цензурные замены).

«О, Русь! Раскинутая ширь…»*

И белым пламенем в ночи / Горят тревожные зарницы… – возможно, подсказано загл. сб. К. Бальмонта Белые зарницы (1908).

«Бредет старуха по проселкам…»*

Вл. Бакрылову – В. В. Бакрылов (1893–1922) – соратник автора по процессу «Революционного Союза», эсер, личный секретарь Е. К. Брешко-Брешковской. После революции коммиссар госуд. театров, позднее секретарь Репертуарной секции ТЕО Наркомпроса, секретарь Вольфилы. Покончил с собой, бросившись в Неву.

«Всегда и всюду и с тобою…»*

«Люблю тебя в облике рабьем»… – Эпиграф – искаж. цит. (правильно: «в лике») из стих. М. Волошина Россия (1915).

Дракон*

…Pax Romana – букв. «римский мир», исторический период стабильности и процветания в римской империи (27 г. д. н. э. – 180 г. н. э.); здесь в переносном смысле.

…Campo Santo – монументальное историческое кладбище на Пьяцца деи Мираколи (площади Чудес) в Пизе.

Зимняя ночь*

Также: Сибирские записки. 1917. № 2, март, без разбивки на строфы и с разночтениями в с. 6: «призрачный, недостоверный», с. 16: «брожу в полях».

Ольхон*

Ольхон… Кобылья Голова… прокаженных – Ольхон – крупнейший остров оз. Байкал, где была в свое время распространена проказа; Кобылья Голова – полуостров на западе этого острова.

«В унтах с узорною каемкой…»*

…кошеву – Кошева – широкие и глубокие сани, обитые кошмой или рогожей (диал.).

В городе*

Впервые: Багульник. 1916. № 3, октябрь; здесь вместо «докучный плен» – «тяжелый плен», № 2 под заг. Рондо, вместо «постылого туда» – «докучного труда».

«Здесь города… кольцо» – автоэпиграф (с вариациями) из сонета Сибирь (с. 118).

Степь*

Впервые: Багульник. 1916. № 1, август с перестановками ст. в II–IV и датировкой: «Гусиное озеро. Июнь, 1916».

«И вдруг мелькнет… лицо» – чуть искаж. автоэпиграф из сонета Сибирь (с. 118).

Сентиментальные рондо*

«Письма не будет… нелегко» – эпиграф взят из стих. Г. Адамовича Последняя любовь, включенного в авторский сб. Облака (1916).

Всеволоду Курдюмову – В. В. Курдюмов (1892–1956) – поэт, драматург, к 1916 г. автор пяти стихотворных сб., в советские годы автор многочисл. агитационных произведений. В Иркутске в 1916 г. проходил военную службу, публиковался совместно с Пруссаком в журн. Багульник.

В меблированных комнатах*

Также: Сибирские записки (1917. № 2, март) с разночтениями в пунктуации, ст. 11: «звенит телефон» и добавлением двух финальных строк: «Все так же… все так же, как было; как было тогда и давно. / Опять электричество гаснет… Испорченный провод! Темно». См. об этом стих. также биографич. очерк, с. 225–226.

Клуб самоубийц*

Впервые: Багульник. 1916. № 2, сентябрь. Целиком повесть Гимназичество, видимо, не сохранилась либо не вовсе была дописана. Коммент. к данному отрывку см. в биографии. очерке, с. 231–232.

…au jeu de la reine – на карточной игре у королевы (фр.).

…ad patres – к праотцам (лат.).

…«Les trofees» – сб. сонетов Трофеи (1893), главное произведение франц. поэта Ж. М. де Эредиа (1842–1905).

«Иду к Максиму я…» – припев куплетов графа Данило в оперетте Ф. Легара (1870–1948) Веселая вдова (1905).

«Шампанского в лилию!.. вино» – Цитируется Шампанский полонез (1912) И. Северянина.

Страсть*

Впервые: ИВ.

Кутеж*

Впервые: ИВ. В тексте: «в шелку и шеншеля».

«Пианино. Канарейки. Фикус…»*

Впервые: ИВ как № 3 в цикле Узкие врата.

Слово о полку Игореве*

Впервые: Сибирские записки. 1917. № 1, январь.

Марк Аврелий*

Впервые: Сибирские записки. 1917. № 4–5, август-октябрь.

Узкие врата*

Впервые: Сибирские записки. 1917. № 6, декабрь.

Письмо в ссылку*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 16, май.

21 апреля*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 19, июнь.

Стих. посвящено событиям 20–21 апреля 1917 г., когда политический кризис, связанный с политикой Временного правительства в отношении участия России в Первой мировой войне, вылился в уличные столкновения в Петрограде, Москве и др. городах.

Оборотень*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 22, июнь.

Княжна*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 32, сентябрь.

Марсельеза*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 34, сентябрь.

Павшие восемнадцатого июня – 18 июня – дата начала т. наз. «наступления Керенского» на Юго-Западном фронте, последней наступательной операции российской армии в Первой мировой войне. Наступление вскоре провалилось из-за катастрофического разложения в армии.

Дворцы*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 37, октябрь.

Близок срок*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 39, октябрь.

Распутье*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 41, ноябрь.

После митинга*

Впервые: Новый Сатирикон. 1917. № 42, ноябрь.

Впервые: Новый Сатирикон. 1918. № 1, январь.

Письмо из Петербурга*

Впервые: Ars: Ежемесячник искусства и литературы (Тифлис). 1918. № 1.

…проф. Самокиша – видимо, речь идет о знаменитом баталисте, иллюстраторе и педагоге Н. С. Самокише (1860–1944).

…газеты-однодневки в защиту свободного слова – Эти издания стали формой протеста против большевистского декрета О печати от 27 окт. 1917 г. и начавшегося удушения «буржуазной» прессы. 26 ноября в Петрограде под девизом «В защиту свободы печати» вышла однодневная Газета-протест Союза русских писателей, в кот. участвовали З. Гиппиус, Е. Замятин, В. Короленко, А. Кугель, Е. Ляцкий, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, А. Тыркова и др. В Москве 10 дек. вышла изданная Клубом московских писателей однодневная газета Слову – свобода! (среди участников Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, И. Бунин, В. Вересаев, М. Волошин, М. Гершензон, Б. Зайцев, Вяч. Иванов, М. Осоргин, А. Соболь, Н. Телешов, А. Толстой, Е, Чириков, Л. Шестов, И. Эренбург и др.).

…поставленный у Незлобина «Царь Иудейский»… великолепные – Драма «августейшего поэта» К. Р. (вел. князя Константина Константиновича, 1858–1915) Царь Иудейский (1909–1912, изд. 1914) была поставлена в театре Н. К. Незлобина осенью 1917 г. с использованием реквизита и декораций любительского спектакля 1914 г. в Эрмитажном театре, в котором играл и сам автор.

…вечер поэтов в Академии художеств – На этом вечере, организованном Союзом деятелей искусств, выступили А. Ахматова, А. Блок, Ю. Верховский, М. Зенкевич, Р. Ивнев, А. Кондратьев, О. Мандельштам, В. Пруссак, И. Северянин, Ф. Сологуб, Н. Тэффи, в хореографической части – О. Глебова-Судейкина и Е. Анненкова. См.: Литературная жизнь России 1920-х годов… Т. 1. Ч. 1: Москва и Петроград. 1917–1920 гг. М., 2005. С. 79.

«Ешь ананасы…» – искаж. цитируется двустишие В. Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков жуй / День твой последний приходит, буржуй» (1917).

Первым совершил эту поездку маститый Ясинский… – 14 ноября 1917 г. беллетрист И. И. Ясинский (1850–1931) выступил в Кронштадте с лекцией о Ф. Ницше; во время пребывания в Кронштадте он также выступил с приветствием на заседании Кронштадского Совета. 17 ноября А. Луначарский изложил в статье в «Известиях» частную беседу с Ясинским, поддержавшим новую власть. С осуждением Ясинского выступили М. Горький, Е. Чириков, В. Короленко и др.

Не избег этого и Шаляпин… – Концерт Ф. И. Шаляпина в Кронштадте под эгидой Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, подробно описанный им в мемуарах Страницы из моей жизни, состоялся 17 декабря 1917 г.

…«Вечере 13»… «Дар Гер» и «Скалагримм Березарк»… М. Лещинский – Нам не удалось обнаружить отчеты об этом вечере. Псевд. «Дар Гер» не расшифрован; возможно, это А. О. Гербстман (1900–1982), уже издавший к тому времени кн. стихов Отблески молний (1917), впоследствии филолог, литературовед и выдающийся шахматный композитор. «Скалагримм Березарк» – очевидно, И. Б. Березарк (Рысс, 1897–1981), поэт, журналист, театральный критик и мемуарист. М. М. Лещинский – младший брат поэта, художника и революц. деятеля О. Лещинского (1892–1919), автор сб. Сожженный сад (Париж, 1920, под псевд. Эварист Лин), Стихи (1922) и поэмы Отто Ранке: (социал-демократ) (1932).

Бабушкин шифоньер*

Публикуется по: АБГ (Тбилиси). 2001. № 2, июнь.

Весна*

Впервые: Акмэ: Первый сборник тифлисского Цеха Поэтов (Тифлис, 1919).

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.