Соглядатай человеческий

Откройте наугад. Прочтите страницу. Не надо страницу. Полстраницы... треть, четверть...

«Лаковые сапожки достала мне тетка на этот день и еле-еле натянула их, а когда я сказал: «Жмет!» — ответила: «Лаковые сапожки не могут жать!»

Или:

« — Ах, эти евреи! — сказал мосье Франсуа, хотя по черным глазкам его, по выгнутому носу видно было, что и он еврей, но весь его вид говорил, что у него случайно черные глазки, случайно выгнутый нос».

Или — о любителе нюхать чужой табак:

«Пальцы Бен-Зхарья были в шрамах, их и прищемляли, и зажимали в табакерках, а один даже закрыл табакерку с его пальцами и хотел положить в карман».

Или:

«Как лебеди плыли гуси». Это вносят кушанья на купеческий ужин.

«Ярмарка» рассказана мальчиком-сиротой. Он остался без матери, но вертится в родном кругу. Ему нельзя быть слишком сладким, чтобы не проглотили, и слишком горьким, чтобы не выплюнули. Он — под опекой напористой тетки, которая хотела бы увидеть, что будет после ее смерти. «И все боялись, что она до этого доживет...»

Художник — в каждой фразе, каждой фразой завораживающий воображение.

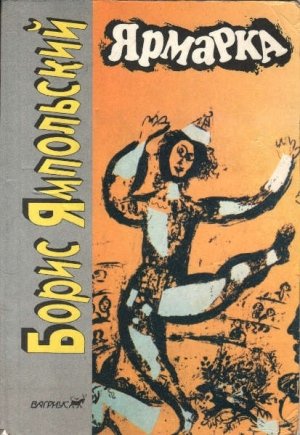

Имя художника — Борис Ямпольский.

«Ярмарка» — это образ ЖИЗНИ.

В русской литературе XX века немало талантливых книг-деревьев, выросших у еврейского дома. Не стану перечислять, читатель сам составит список того, что любит. Думаю, в него войдет и «Ярмарка» — неотразимая, печальная, ностальгически-торжественная и забавная. Повесть? Поэма?

То, что поэма, уверенно приходит на ум. По аналогии с Гоголем? Гоголя вы бы не трогали. Но как ни глянь, характер «Ярмарки» очень гоголевский. И Сорочинцы ведь недалеко от местечка Белого... И с «Мертвыми душами» тянет сопоставлять, хотя знаешь: грех.

Автор не определил жанр: это, наверно, не нужно. Читателю проблема жанра неинтересна.

Издана «Ярмарка» была только однажды, в году военном, не победном, бедном, малым тиражом (5 тыс.), на плохой бумаге, с огрехами. Не до книг было, и автора никто не знал, а все-таки была издана. Это объяснимо. Это неспроста.

Исторический контекст таков. Книга вышла после того, как еврейский артист Михоэлс в советском кинофильме «Цирк», сделанном по образцам Голливуда и прославляющем сталинский режим, спел на идиш колыбельную черному ребенку, пострадавшему от американского расизма. И — до того, как эти кадры были из фильма изъяты. И раз уж вспомнился Михоэлс, укажу на связь издания «Ярмарки», подписанной в печать в ноябре 1942 года, с поездкой еврейского артиста в Америку, начавшейся в марте 1943 года, где он получил от близких и дальних родственников госпожи Канарейки и господина Дыхеса (изображенных в «Ярмарке» не то с отвращением, не то с восхищением) миллионы долларов для сражающейся России, для Красной Армии. А также медикаменты, часы, одежду. Может быть, он приблизил и открытие второго фронта?..

Исторические события — путаное дело. Результат схватки перекрещивающихся сил, составленных из множества воль человеческих; вечно суются в схватку и настырные боги. Значит ли, что Ямпольский сознательно участвовал в пропагандистской акции? И даже — в большой политике?

Политики — люди действия. Художник — мечтатель. Политики пользуются плодами вдохновений, но разве он виноват в этом? Плоды вдохновений, бывает, облагораживают политику. Или, напротив, оттеняют ее аморальность.

Ямпольский был мечтателем. По его будущей Стране Счастья должен был разъезжать на верблюде старик в высокой шапке и показывать бутылочку со слезами: «Это сто лет назад один человек плакал в этой стране». Ямпольский был мечтателем. «Ярмарка» — его первая художественная вещь, он выразил здесь слишком много сокровенного. Он был счастлив, что может обнародовать эту вещь.

Такой возможности ему не представилось больше до самой смерти.

Все мы люди своего времени. Ямпольский разделил со своим временем некоторые иллюзии. В «Ярмарке» эти иллюзии труднее всего заметить, потому что у него был безупречный вкус и потому что стихия материала так сильна, что заслоняет стержень подцензурного замысла. И остается только. любовь. К жизни. К детству. К своему роду, ведь Ямпольский был человек родовой — в старинном, сегодня романтическом, смысле этого слова.

«Ярмарка» — гимн роду. Как водится, с восклицанием, с заглавным «О»:

«О род мой, затравленный, замордованный! Морил тебя голод, сушила чахотка, душила грудная жаба. Трясучка и косноязычие одолевали твоих сыновей. Женщины твои страдали истерией и кровоизлиянием...

Поразил тебя Бог, как предсказал, горячкой, лихорадкой, воспалением, чтобы ты был истреблен. Но живуч был мой род. Потомки Иакова, десятки крикливых семей, цепко держались за жизнь, пережили несчастья, погромы, пожары.

И как бы в насмешку над судьбой, наперекор природе, в семьях евреев, чахоточных и налитых водянкой, рождались дети — прекрасные лицом, с железным умом, сильными руками и громкой речью, с черными глазами, полными огня, страсти и печали, которые слышали, как лист растет и движутся тучи. Воины, поэты, математики, скрипачи.

Я — горячая капля крови этого рода...»

Все в «Ярмарке» крупно. Пылающий горшок красного борща чернеет, приперченный кузнецом Давидом. Кровельщики кричат так, будто кроют не крышу, а небесный свод. Стекольщики, если заказать, могут вставить стекла во все стороны света. Это библейский размах.

Ярмарка — образ ЖИЗНИ. Существующей?

В поздней маленькой повести «Табор» Ямпольский написал: «Нет и не будет уже никогда на Украине хоральных синагог, хедеров, обрезаний, помолвок под бархатным балдахином, золотых и бриллиантовых свадеб, голодания до первой звезды судного дня Йомкипур и веселого хмельного праздника Симхестойре».

Но и сама «Ярмарка», осторожно вписанная в историческую реальность — между русско-японской войной («Господин Дыхес продал все гнилое мыло на войну») и первой русской революцией, — не столько воспоминание, сколько поэтическая фантазия очень богатого и очень изысканного воображения.

Художнику известно: искусство выше политики, даже большой и кичливой. Творения искусства, переживая творца, впитывают новые настроения, вдруг перелицуются или перекрасятся. Но кто прочел «Ярмарку»? Редкие экземпляры дотянули до наших дней и не рассыпались.

«Ярмарка» — первый раздел этой книги. Во втором — лучшие новеллы автора, а новеллист он был замечательный. Часть из них публикуется впервые. Третий раздел — «Последняя встреча с Василием Гроссманом». Как раньше говорили: мемуар. Сперва ходил по бывшей стране счастья самиздатом, в 1976 году попал на Запад и появился в «Континенте».

Вот такая книга. Попытка избранного, три грани сверкающего дарования Бориса Ямпольского.

Борис Самойлович Ямпольский родился 8 (21) августа 1912 года в Белой Церкви, о которой энциклопедия сообщает: «В XIX в. — крупный торгово-ярмарочный пункт». В анкетах писал: в семье служащего. По свидетельству старшей сестры Фани Самойловны, отец работал на мельнице, а у матери был небольшой магазин, где торговали платками. «Вы видите этот клетчатый платок? — говорит в «Ярмарке» уличная торговка. — Спите на нем, кушайте на нем, заворачивайте в него детей, варите в нем, пеките в нем, целуйтесь в нем — ему ничего не будет». И спали, и кушали, и заворачивали... Детей было шестеро; младший — Борис.

Он должен был стать еврейским писателем. Но... к тому времени, как он родился, ни деда, ни бабки, говоривших на идиш, не было. В потоке русской речи, звучавшей в доме, проблескивали еврейские, украинские, польские словечки. Новое поколение стремилось к ассимиляции, связывая с ней равноправное будущее. «Вы знаете язык? — Только акцент» («Диалоги»). Русский писатель-еврей, Ямпольский гордился своим акцентом и боялся его.

Однажды, в послесталинские годы, он попросил товарища, поэта А. Межирова, прочесть вместо него на вечере речь в честь Андрея Платонова. Он объяснил просьбу тем, что акцент и что болят зубы. А когда болят зубы, акцент усиливается. Но дело было не в акценте: неприятностей избежать не удалось — в речи сквозила ненависть к палачам. Ямпольского вызвали в горком партии, угрожали и предупреждали, и он даже сгоряча крикнул Межирову: «Ты продал меня КГБ!», а потом бросил ему в почтовый ящик письмо, где умолял о прощении за обидные, несправедливые слова.

В крохотном рассказе из московской жизни он назвал себя соглядатаем человеческим. Соглядатайство художника не профессия, а природа, и уходит корнями в детство. В «Ярмарке» читаем: «Я заглядывал в окна домов: кто-то, ударив картами по столу, взглянул на меня сверкнувшими глазами, кто-то плачущий, увидев, что я смотрю, плюнул на меня через окно, кто-то ругавшийся изругал и меня; вор, укравший подсвечник, заметив, что я подсмотрел, погнался за мною». Он смотрел, и это не нравилось человечеству.

«...Дом наш — как голубятня...» (Помните, у Кустодиева — «Голубой домик», очень похоже). Мальчик из дома-голубятни, мальчик с Голубиной улицы... В свои «ранние, нежные, светочувствительные годы» он был таким же и не таким, как все. Вот Фаня Самойловна помнит, что с ним было чудо. Однажды весной, в четыре с половиной года, он упал с дерева и потерял речь. (Тут вспоминается Пушкин: «...И вырвал грешный мой язык...») Мать безутешно рыдала. Речь вернулась к нему, и он сказал: «Не плачь, мама. Посмотри: светит солнце, цветы на ветках, поют птички» («...И жало мудрыя змеи в уста замершие мои...»). Может быть, так начинаются пророки?

В восемь лет он поцеловал девочку с красивым именем Стелла. Красивое имя всплывает в самой невероятной его новелле «Таганка», где о любви в барачной Москве скупо сказано такое, что никто не посмел.

Он рано научился читать — книги и географические карты. Играл в футбол, прыгал в речку Рось со мшистых скал, называвшихся «Голова» и «Монах». На антисемитский вопрос «Ты зачем Христа распял?» честно отвечал: «Я не пял». Хорошо учился, но не понимал математики. Любил сначала Жюля Верна и Луи Буссенара, а потом Толетого, Гоголя, Стендаля, еще позже — Бунина.

Имя Гоголя прозвучало снова. У Гоголя тройка, а в «Ярмарке» собачник-гецель с длинными намыленными петлями в руках: «И несется сумасшедшая коляска, полная затравленных глаз, — страшная собачья тюрьма, и только рев проносится по улице, да скрежет зубов о решетки, да клоки шерсти подхватывает ветер. Куда несешься ты, коляска?..»

Это образ еврейской судьбы.

...После революции его социальное происхождение было под подозрением. Его не хотели принимать в пионеры.

Маленьким мальчиком он боялся уснуть, чтобы не проспать мировую революцию. Нес плакат: «Школы стройте, тюрьмы сройте!» Смотрел — и вскоре заметил, что революция строит новые тюрьмы — покрепче и пострашней.

Начал печататься подростком — в 1927-м. Работал в Баку, в редакции газеты «Вышка». Здесь в шестнадцать лет под псевдонимом Бор. Северный выпустил очерк «Трагедия в ледяной пустыне» (1928), посвященный неуспеху полярной экспедиции Нобиле. Работал журналистом в Новокузнецке: в его романе «Знакомый город» из редакции рабочей газеты один за другим исчезают сотрудники. По-видимому, его тоже, еще в начале 30-х годов, допрашивали в Новокузнецком горНКВД: это было нелепо связано с тем, что его отец в молодости эмигрировал в Америку, но вернулся, стал реэмигрантом, значение этого слова ускользало от следователя. Ямпольский пытался постичь закономерность репрессивной системы: «Один день меня не было, и меня уже похоронили. Но почему пошла туда инструктор по кадрам, та, которая больше всех сделала, чтобы все остальные пошли туда, откуда не возвращаются, которая работала в таком контакте, в таком согласии и энтузиазме с теми, кто этим занимался, этого я не понимаю и никогда не пойму». И — еще: «Один знаменитый адвокат сказал мне: единственные дела, за которые я не берусь, — это невиновные, потому что оправдать невиновного невозможно».

Перед войной он окончил Литературный институт. Очень нуждался. Начал войну корреспондентом «Красной звезды», перешел в «Известия». Тремя изданиями вышел его очерк «Зеленая шинель» (1941,1942). Затем «Ярмарка» и книжка рассказов «Чужеземец» (1942). Затем в Саратове: «Люди стальной воли» (1943). Он был в осажденном Ленинграде, в партизанском отряде в Белоруссии. Его единственная награда от государства — медаль «Партизану Отечественной войны» I степени. Не за литературу. За личное мужество на оккупированной территории.

Гитлеровский юдоцид был для него потрясением, это видно в «Десяти лилипутах», «Чуде». В «Лилипутах» вечный цирк жизни быстро сгущается в трагедию. В кротких старческих лицах артистов, декламирующих пафосный текст, есть что-то героическое. Безумие оккупантов и зловещий поступок мещанина Барыги с его огромным сокрушающим опытом повиновения властям. А Бабий Яр — на расстоянии, чтобы глаза читателя могла освежить влага. Художник знает: множественность трагедий Освенцима, Катыни, Колымы, Бабьего Яра недоступна воображению и потому за пределами искусства. Как повторяла Ахматова:

...А следующая книга вышла после двенадцатилетнего перерыва: «Дорога испытаний» (1955). Затем: «Мальчик с Голубиной улицы» (1959), «Храбрый кролик и другие». Рассказы о зверях и птицах: «Детский мир» (1961), «Молодой человек» (1963), «Волшебный фонарь» (1967), «Карусель» (1969), несколько переизданий.

Снилось ли в страшном сне европейским художникам такое давление, какое тупо и гибельно оказывал на искусство большевизм? Все теперь позади. А сколько живых произведений подпорчено тем, что авторы были убеждены: режим вечен.

По свидетельству А. Межирова, у Ямпольского к началу послевоенного времени иллюзий не было. Он все понял. Утерянные иллюзии образовали вакуум, вакуум заполнился страхом. «Московскую улицу», опубликованную только в 1988-м, сравнивают с «Процессом» Кафки: герой, обозначенный буквой К., парализован страхом по-советски.

Автор «Московской улицы» был человеком храбрым, так есть ли здесь противоречие? Этот феномен раскрыт в стихах Бродского о Жукове: «Смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою».

Трудно скрывать, что ненавидишь палаческий режим. Ямпольский говорил про собрания, куда вынужденно приходил: «Это помесь суда, панихиды и плахи». Он называл сталинского подручного Кагановича «пышным и жестоким фразером». Он написал про Суслова: «Чудовищное высокомерие временщика», и это значит, что он не принимал временность за вечность, знал: «откроются архивы, откроются доносы, все получит свою оценку». Это не смягчает его пессимизм: «Увы, прошло много веков жизни, но чему они научили? Очевидно, время, эта бесконечность опыта, которая могла бы, казалось, стать конденсированной мудростью, время не обладает способностью кого-нибудь чему-нибудь научить разумному. Все повторяется. И глупость, и тупость, и жестокость. Куриная слепота при ярком солнце». («Мысли после чтения одной статьи Андрея Платонова». )

Он был до конца предан своему искусству. Вот подслушал в новогодней очереди: «Дайте язык. Почему вы не даете язык? — Это бутафория. — Тогда дайте вот это заливное с крабом. — Это бутафория. — Ну вот эту индейку? — Это бутафория...» Вот списал с театральной афишки: «Оперетта «Улыбнись, Света», драма «Здравствуй, Катя». Вычитал в жалобной книге глазной больницы: «Двенадцать лет я был слепой, и вот в больнице сняли с глаз катаракту. Я стал зрячим. И что же я увидел в этой больнице? Безобразие. Вместо 3 кусков сахара дают 2».

И в каждой фразе его звук, акцент, его, как он сказал про Платонова, улавливаемая и неуловимая плазма.

Однажды я спросил о Гайдаре. Он мгновенно ответил: «Лакировщик номер один». Написал о Пришвине: «Он, как громадный лось, укрылся в лесу и питался почками».

Свои рассказы Ямпольский не датировал. (Не датированы они и в этой книге.) Его архив, если существует, неизвестно где. После того как у Василия Гроссмана арестовали рукопись романа, одинокий Борис Самойлович (горестный парадокс — родовой человек без семьи), заметая следы, панически пристраивал свои неопубликованные произведения разным лицам; дай Бог, чтобы всплыли, и — под его, а не под чужой фамилией. Неизвестно, где тысячи страниц рассказов, заметок, зарисовок этого соглядатая человеческого. Где три или даже четыре романа.

Будущим исследователям не позавидуешь. Что исследователи будут, сомневаться нельзя: уж очень значителен дар и весом вклад в литературу, покамест не осознанный нами.

Исследователи разберутся. Выяснят, кто на кого влиял и каким бы стал Ямпольский-новеллист, если бы, скажем, не «Темные аллеи». Для исследователей: том прозы Бунина, подаренный Борисом, у меня сохранился. Там есть его пометы — свидетельства пристального чтения.

Ямпольский благоговел перед Зощенко и Булгаковым.

Он дружил с Платоновым и Олешей.

Мне кажется, «Ярмарка» в родстве с лесковским «Левшой». С «Кола Брюньоном».

А больше всего он любил эхо собственного детства. И даже в генуэзском отеле мерещилась ему «Жмеринка 1913 года, узкие, дремучие коленчатые коридоры, пахнувшие нафталином, чесноком, клистирами, всеми постояльцами, их вирусами, их мукой, тоской и безысходностью метаний» («Отель «Коломбия»).

Автор французской биографии Гоголя Анри Труайя эффектно сказал, что Гоголь хотел быть Рафаэлем русской литературы, а оказался ее Босхом.

Заманчиво было бы назвать Ямпольского Босхом русского еврейства. Но все эти сравнения хромают, и каждый художник неповторим.

Борис Ямпольский умер после тяжелой болезни почек 28 декабря 1972 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

«И когда мессия придет будить евреев, он поднимет меня и спросит: «Что это за еврей с улыбочкой — один на весь свет?» Но что я могу сделать, если нельзя согнать ее с лица».

Поклонимся художнику.

Владимир ПРИХОДЬКО

Ярмарка

Повесть

Утро

Я проснулся вдруг, как просыпаются только в детстве. Утренняя луна — серебряный рожок — бродила над местечком.

Где-то далеко-далеко беспрерывно стучал бондарь, будто набивал обруч на новый день.

Я весь еще во снах. Но надо мной стоит уже тетка, и у тетки моей, как у всех злых теток, — толстые красные щеки.

— Ну, — говорит она, — тебе, я думаю снились райские яблочки? Смотри, еще во сне крылышки вырастут и унесут тебя в окно...

Я был странным мальчиком. И спал тревожно. Даже драконы мне снились. Но я боялся рассказывать сны свой тетке. У тетки был реальный характер, и во сне она видела только окутанные паром блюда. Она даже уверяла, что во сне поправляется. «Но драконы? Как могут еврею сниться драконы? Это же польский сон!..»

Освещенный луной, стоял я в горячем корыте, весь в мыле, и тетка, и три родные мои сестрицы, и три двоюродные сестрицы мочалками и тряпками скребли меня, а с трех сторон в щели заглядывали соседки и давали советы.

— Не шевелись! — кричала тетка. — Ты будешь беленький, как месяц. Как по-вашему, понравится он аристократам?

И как только там, за дверьми, услышали вопрос, раскрылись двери, и с трех сторон вошли соседки, еще красные от огня печей, с кочергами в руках. Они бросили горшки с фасолью — пусть они сгорят! Когда еврею надо дать совет, до горшков ли с фасолью?

Лаковые сапожки достала мне тетка на этот день и еле-еле натянула их, а когда я сказал: «Жмет!» — ответила: «Лаковые сапожки не могут жать!» К курточке она пришила две золотые пуговицы, сверху и снизу, и сказала, что теперь все пуговицы кажутся золотыми. Потом она крикнула: «Не шевелись!» — и опрыскала меня одеколоном, но тут же предупредила, что я не стою одеколона и что прыскает она не ради меня, а ради них.

Затем она стала меня причесывать, говоря, что прическа — самое главное, по прическе встречают человека. А соседки давали советы, и совет одной был похож на совет другой, как день на ночь:

— Сделайте ему пробор, они это любят.

— Если бы у него волосы курчавились, он бы даже понравился мадам Канарейке.

— Скажите лучше, если бы у него был не еврейский нос, он бы графине Браницкой понравился.

Тетка не выдержала и провела по моему носу — не выровняет ли она его хотя бы на один день.

Даже мальчик Котя, и тот советовал, как причесывать, чтобы и ушки казались причесанными; у него были оттопыренные уши, и ему казалось, что всему миру хочется их причесать.

Тетка уже не кричала мне «Выкрест!», не гадала, как обычно, что из меня выйдет: грабитель на большой дороге или капельмейстер? Нет! Она плакала надо мной и говорила: «Сирота» — и все спрашивала: «На кого тебя оставили?» — как будто я знал!

— Теперь ты кормилец дома! — говорила она. И смотрела на меня с уважением, и сестренки смотрели на меня с уважением, и даже кошка на печи, и та смотрела на меня с уважением и, умываясь лапкой, казалось, говорила: «Теперь ты кормилец наш».

Услышал шум меламед Алеф-Бейз и выглянул в окошко.

— Ой, у него голова! Еврейская голова!

— А руки? — ввернула слесарша. — Золотые руки!

Подошел грузчик, задрожали стекла.

— На эти плечи я положу мешок муки, и вы думаете — я буду бояться?

— С такими ногами я бы бегал и бегал, — пропищал на ходу посыльный и убежал с письмами, в которых были приветы и счета.

Цирюльник Мориц, еврей с красными щечками и напомаженной бородкой, взяв меня за руку, расписывал парикмахерский рай с газовым рожком, с цветами на стенах, никелевыми креслами, зеркалами, где все видят свои лица, тонкими запахами и приличным шепотом. О великое искусство намыливания, бритья бороды и макушки! А пульверизатор! Он даже боялся этого слова.

Бондарь сказал, что самое главное в мире — бочки, а часовщик дед Яков, — что если бы не он, все спутали бы день и ночь...

Но когда отец попросил: «Хорошо, евреи, возьмите его к себе», — меламед захлопнул окошко, а слесарша, подняв руки к небу, воскликнула: «Господи!» Трубочист же сказал, что все его заработки уходят, как дым из трубы.

Тетка плюнула в их сторону.

— У тебя будет пароходная контора! — сказала она мне.

Почему именно пароходная контора — она и сама не знала. Синее море с белыми пароходами было далеко-далеко, да еще неизвестно, было ли оно, а на нашей реке никто пароходов не видел. Гусак, перейдя реку, хвастался перед своими женами лакированными сапожками.

Но тетке нравилась именно пароходная контора.

Когда я был одет и причесан, тетка, оглядев меня вблизи и затем отбежав и оглядев издали, поставила меня на табурет, чтобы поговорить со мной.

— Слушай же меня, мой мальчик! Не будь слишком сладким, чтобы тебя не проглотили, и слишком горьким, чтобы тебя не выплюнули! — с этими словами она сняла меня с табурета, взяла за ручку и повела по лестнице.

Изо всех дверей выглядывали женщины, и все всплескивали руками и говорили, что это совсем не я, а другой мальчик, и тетка была очень довольна, что я — другой. Она вышла на улицу в шляпе с розовыми лентами и желтых полосатых чулках и гордо поплыла, как самая большая бочка водовоза. И соседки смотрели уже не на меня, а на нее.

— Соль ей всю жизнь лизать! — говорили ей вслед. — Чтобы она сама в соляной столб превратилась, и козы бы его лизали и слизали весь до основания, а наутро чтоб она снова проснулась целым соляным столбом, и они бы его снова слизали. И так каждый день!

Вот как ее любили!

«Ах! — говорила она обычно. — Я хотела бы увидеть, что будет после моей смерти». И все боялись, что она до этого доживет...

Дом наш — как голубятня: на самом верху, над маленьким окошком, откуда, кажется, вот-вот вылетят белые голуби, прямо на стене написано: «Фуражки. Чижик». А в окошке сидит сам Чижик, среди гирлянд разноцветных фуражек, и вшивает в фуражки красные и зеленые канты. В центре дома — балкон, уставленный вазончиками и горшками с красными и белыми цветами, откуда стеклянная дверь, всегда казавшаяся мне в детстве зеркальной, ведет в столовую, где ест хозяин дома, господин Котляр, папа мальчика Коти. В самом низу, над косыми окошками, наполовину уже вросшими в землю, с одного края дома висит желтая вывеска: «Сапожная мастерская «Новый свет», где рядом трогательно нарисованы крохотная туфелька и огромный сапог. А с другого края дома — синяя вывеска с изображением завитого господина в сюртуке и с тросточкой — «Парижский портной Юкинбом». Из окошек выглядывали детки парижского портного и грызли хлебные корки. У порога, в кальсонах, грелся дед парижского портного — старик с белой бородой. И вот он вышел сам, в жилетке, с сантиметром через плечо, размахивая на ветру утюгом и напевая парижский мотив: «Ай-я-яй! я-яй...»

— Куда ты в таких лаковых сапожках? В чем дело? — закричал он, увидев меня.

— В чем дело? — крикнул и Чижик со своей голубятни. — Кого ты ограбил?

И Ерахмиель, сапожник, высунул в окошко «Нового света» свою патлатую бороду, которая тоже, казалось, спрашивала: «В чем дело? Кого ограбили?»

Тетка им все рассказала: и какие я буду носить фуражки, и какие я буду носить сюртуки, сзади — карманчик для красного платка.

— О! — сказал Юкинбом и поднял палец, показывая, что красный платок в заднем карманчике — это как раз то, что нужно.

— Я сделаю тебе белую меховую шапку! — закричал Чижик со своей голубятни. — Шелковый картуз я тебе сошью — еврейский картуз из лучшего репса. Сколько фуражек я сделал, сколько мерок снял — волос у тебя нет.

— Лаковые лодочки! — сказал из окошка «Нового света» Ерахмиель. — На высоких каблучках, с белыми бантиками и никелированными пряжками. Ты будешь ходить, как барин.

— Ой, маленький барин! — вскричала тетка. — Ты будешь ходить осторожно.

— А пальто тебе будет — кастор! — предложил Юкинбом. — Огонь!... Штучные брюки, черные, как ночь, глубокие карманы!...

— Да, да, глубокие карманы! — обрадовалась тетка.

На балкон вышел господин Котляр с золотой цепью на животе и с такими же оттопыренными ушами, как у сына его Коти. И хотя он нас видел, но делал вид, что не видит, и смотрел на облачко. Тетка, заглядывая ему в лицо, сказала: «Здравствуйте!» — и ущипнула меня, чтобы и я сказал «здравствуйте», и только тогда он посмотрел на нас и, медленно приподняв котелок, ответил:

— Здравствуйте! — с таким видом, будто дал нам денег.

Тетка, заулыбавшись, трижды повторила: «Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!»

— Ведите его, — проговорил господин Котляр. — Довольно ему рвать чужие груши!

Но я-то отлично знал, что в садике у него нет ни одной груши, а растет только дикое дерево с черными ягодами, из которых мы делали чернила.

— Ой, его надо бить, ой, его надо шлепать, — крикнул из окошка рыжий ребе, — чтобы он знал, где «а» и где «б»!

— Где «а» и где «б»... — хором повторили мальчики...

Ребе, ребе!...

В темной, продымленной комнате, кишевшей клопами и пропахшей луком, чесноком и всеми сладкими и горькими еврейскими блюдами, сидели двадцать мальчиков, тесно прижавшись и изнывая, щекоча друг друга, царапаясь, пересчитывая друг другу ребра и обыгрывая друг друга на крючки от штанов.

Сзади нас стоял бегельфер — помощник ребе, рыжая морда — и держал наготове канчук.

Меня уткнули в желтую истлевшую книгу, и ребе, усмехаясь, пропел:

— Вот это будет алеф! Алеф — это начало...

И задремал.

Бегельфер притронулся к моей спине канчуком и, брызгая слюной, произнес:

— Вот это будет алеф!

И мальчики заорали, торопясь и заикаясь:

— Вот это будет алеф!

И я в тоске и отчаянии закричал:

— Вот это будет алеф!

Ребе проснулся и снова нехотя затянул:

— А-л-е-ф!

И вес мы тотчас подхватили:

— А-л-е-ф!

Весь первый день я, раскачиваясь, напевал: «А-л-е-ф!»

И весь второй день я, раскачиваясь, напевал: «Б-е-й-з!»

А когда я вдруг сказал «А-л-е-ф!», ребе встрепенулся и, напевая: «Б-е-й-з!, стукнул меня кулаком:

— Грубиян!

И бегельфер, рыжая морда, вытянул меня канчуком:

— Грубиян!

И мальчики, раскачиваясь и не отрываясь от книг, зашептали:

— Грубиян! Грубиян!

Рыдая, я показал ребе фигу.

Протирая глаза, он рассматривал грязную мою фигу, не веря. Он ясно видел ее, ребе, и все-таки не верил. Мне надоело, и я опустил руку.

— Мальчики, может, я сплю? — в ужасной тоске произнес ребе, все не веря.

Я снова показал фигу, чтобы уже не было никаких сомнений.

— Нет, вы не спите, ребе, — сказали мальчики.

— Что же он мне показывает? — спросил ребе и взялся за канчук.

— Он вам показывает дулю, — ответили мальчики.

И ребе с размаху ударил меня канчуком по голове.

Дома я сказал, что пойду к речке и утоплюсь, если меня снова пошлют в хедер. И мне поверили.

Так я постиг алеф и бейз, первые две буквы еврейского алфавита. По букве в день...

— Будь самым богатым! — кричали мне вслед.

— Самым богатым! — поддерживала тетка. — Сладкие тебе печеночки, трубочки с маком.

Мальчик Котя бежал впереди нас, рассматривая мои золотые пуговицы и заглядывая мне в лицо, как бы желая узнать, не изменился ли я оттого, что мне пришили две золотые пуговицы.

— Уйди, Котя! — сказала тетка. — Он уже с тобой не будет играть, он уже большой!

Появился трубочист с черной метлой, за ним бежали дети: «Трубочист, трубочист! Верхом на метле! « Вышел пожарный в медной каске, и дети помчались за ним: «Пожарный, куда ты идешь?» Из раскаленной пекарни выскочил длинноногий Муе, бубличник, обвешанный гирляндами бубликов, и дети тотчас погнались за ним: «Бублики, бублики! — И проводили рукой по сердцу. — Ах, как хорошо, как сладко пахнут бублики!...»

И мне тоже захотелось крикнуть: «Бублики! Бублики!»

Но тетка ущипнула меня:

— Ты уже большой!

Маляры с высокими кистями, черный угольщик, почтальон в зеленой фуражке — детство мое проходило мимо меня...

Жужжа, вертелось большое деревянное колесо, и сучильщики с пенькой у пояса прямо на улице плели веревки; стекольщик, сияя стеклами, стеклил окна; ножовщик, запустив свой станок и высекая огонь, кричал, что огонь вложит в ножи и будут ножи не резать, а жечь...

— Скорей, скорей! — кричала тетка.

У открытых окон сидели швеи над машинами и шили, шили, шили; гончары вертелись вокруг гончарных кругов, а медники с красными бородами стояли у красных самоваров; хмурый резчик раскаленной иглой выжигал на дереве узоры, чёрные узоры своих дум, а живописец с бантиком выводил на вывеске вензеля своего воображения; часовщик, дед Яков, ковырялся в часах, все время поглядывая на солнце: не остановилось ли солнце, пока он исправляет часы?

Я прощался с нашей улицей.

Вся она полна была решимости. Шли маляры с зелеными и красными кистями, обещая заказчикам и ад, и рай; грузчики с веревками на шее, готовые все перенести, и, если на дороге встречали телегу, смотрели на нее, как на пушинку; дровосеки в нательных рубахах, с большими топорами и длинными пилами, готовые рассечь и распилить все, что угодно: на лес пойдут, и леса не станет — только небо и земля!

А кровельщики кричали на крыше так, будто не крышу, а небесный свод они крыли; а стекольщики со стеклами так выступали, будто стоит только им заказать, и они вставят стекла во все четыре стороны света.

И я понял тогда, что мир сотворен человеком.

Сотрясая мостовую, проезжали огромные биндюги; краснорожые биндюжники, завтракая на ходу и перекликаясь, передавали друг другу бутылку водки, и каждый, взбаламутив ее, опрокидывал в глотку, крякал на всю улицу и, дав еще лошади понюхать, передавал дальше. Глядя на них и слыша их голоса, верилось, что смеясь поднимут и дом, поставят на биндюг и повезут.

Неслись извозчики, свистя кнутами. И, обгоняя всех, пронесся, стоя на пролетке, рыжий Эли, держа вожжи так, будто впереди не лошади, а птицы, гикая на прохожих, на землю, на небо; сам рыжий, и лошади рыжие — словно огонь пронесся, оставляя за собою только искры, свист и пар да запах водки, которую Эли выпил. Прохожие только котелки снимали, а у кого была лысинка — вытирал лысинку от испуга. А господин русский учитель высунулся из окошка и показал детям иллюстрацию к только что пройденной цитате о колеснице пророка Ильи.

Бочары катили с горы пустые бочки — как гром по небу; на горе гремела кузня, под горой тарахтела крупорушка, как будто уезжала куда-то по шоссе; догоняя ее, стучала маслобойня; клубились черным дымом трубы, окна и двери смолокурни; как пароход перед отходом, вся в белом пару, будто в облаке, плыла прачечная, и навстречу нам летела красильня в праздничном наряде. На бойне мычали коровы, и с резникова двора неслись предсмертные крики петухов.

Местечко

Местечко наше — Белое, которое евреи называли Черное, ибо давно известно: что для царя было бело, то для евреев — черно.

Это маленькое еврейское местечко, каких было много на Украине, до того маленькое, что когда кривой Афоня, зимой и летом шагавший по каланче в тулупе, кривым глазом обозревая окрестности, отчего, когда горело на западе, обыкновенно сообщал, что горит на востоке, — когда этот Афоня кричал жене своей: «Христя, а де ж рассол?» — женщины на окраинах слышали это и говорили: «Опять кривой черт напился», зная, зачем Афоне понадобился рассол.

На Орлиной горе, окруженный лишь синим небом, — белый графский замок с серебряным куполом.

На рассвете, только коснется купола первый луч, вспыхнет он, как от спички, и кажется: это от него разливается белый свет и наступает день.

Для нас, мальчиков из Иерусалимки, замок был воздушной картинкой. Иногда казалось, что он оторвался от земли и плывет вместе с облаками, и мы, мальчики, смотрели: куда же он уплывет. Но небо прояснилось, и снова белый замок стоял на Орлиной горе, окруженный лишь синим небом.

У въезда в имение графини Браницкой стояли два чугунных столба с обвившимися вокруг них змеями. Говорят, графиня до того не любила евреев, что если у въезда появлялся еврей в лапсердаке, с пейсами и несчастным своим лицом, — даже железные змеи шевелились. Нам говорили, что там есть хижина из медных пятаков, пруд красного вина, гора рафинадного сахара. И лишь в год революции, когда все небо над Орлиной горой было залито огнем от горящего имения, мы при свете пожара увидели, что нет там хижины, сложенной из медных пятаков, пруда красного вина, горы рафинадного сахара. Это были легенды голодных евреев.

Вдали от больших дорог затеряно наше местечко в милом моему сердцу крае, где протекала река моего детства, где леса диких яблонь и вишен в пору цветения кажутся запущенными садами и вокруг, куда ни глянь, желтеют поля.

Мимо пробегали поезда, мимо, казалось, жизнь проходила.

Только несчастья не забывали нас. Вдруг, в ясный день, появлялась холера и ходила из дома в дом, из местечка в местечко. Ночью внезапно начинались пожары, и, если в одном местечке горело, небо зажигалось над всеми местечками, будто ветром переносило огонь. Но ничто на свете так быстро не докатывалось и так широко не разливалось, как весть о погроме: в тихой украинской ночи вдруг вскрикивали в одном доме, крик подхватывала вся улица, и уже все местечко ревело, стучало в тазы и кастрюли; потом все стихало, и тысячи женщин, детей и стариков прислушивались к ночи.

В одну из таких ночей, которые помнит еврейский народ, по каменистой дороге брел с сумой калека-еврей, знаменитый гранильщик алмазов. В погром бежавший из Киева, неся на себе багровые следы нагаек, кочевал он из местечка в местечко, спрашивая по дороге, где местечко Белое, которое евреи называют Черное.

Он стучал костылем в двери высоких домов, спрашивая: «Здесь живут евреи?» Его встречали еврейские вопросы и провожали еврейские советы, но из всех кварталов этого местечка только один — наша Иерусалимка приютила его.

Здесь находили кров все нищие, сироты и вдовы, погорельцы и калеки, жертвы погромов и войны. Под крышами Иерусалимки укрывались беженцы со всей земли, изо всех стран, где только живут евреи, а где евреи не живут?

Здесь можно было встретить польских евреев с длинными пейсами и галицийских евреев в высоких шапках, и немецких евреев в коротких сюртучках, и литовских евреев с их крикливым голосом, и евреев-коммивояжеров, побывавших на Огненной земле.

И отсюда уезжали беженцы во все земли, ибо в какой земле, в какой стороне нет беженцев из местечка Белое, которое евреи называли Черное.

На нашей улице, среди стонов рожениц, бреда безумных, шепота сплетниц и поминальных молитв, среди грома кузниц и стука бондарей, люди, как везде на свете, мечтали о счастье, и нигде счастье не было от них так далеко.

На черной улице, среди сточных канав и выгребных ям, воображение вызывало оранжевые закаты неведомых земель, обетованную страну, обильную медовыми реками и тучными стадами.

Соседи наши бросали очаг и род свой и, гонимые погромами, исчезали. Дым и чад местечек таял вдали на украинской равнине.

Для них были закрыты все границы, перед ними возвели санитарные кордоны, им уготовили карантины, где их заражали болезнями, их поджидали острова слез, где они умирали, полицейские засады и коварные законы, швырявшие их из страны в страну. Но, слыша еще в ушах своих свист русских городовых, они пробивались через все границы, кордоны и заставы.

Они приплывали ко всем пристаням и вступали в споры на всех языках.

Там, на чужих берегах, на гранитных и холодных набережных, в тумане, еврей ждет своего сына, своего отца, свою дочь, что-то бормоча и проклиная и все фантазируя.

Под ними горела чужая земля.

И они становились, местечковые евреи, жокеями, факирами, доминиканскими монахами. Они были брадобреями у султана и пекли бублики испанскому королю.

Никто из них не знал днем, что будет с ним вечером.

Они — коммивояжеры всех товаров, даже тех, что продаются на Формозе и в Исландии, и продавцы всех лекарств от всех болезней. Они — корчмари на всех дорогах, глашатаи на всех базарах, маклеры на всех биржах, поэты на всех языках. Они — на всех перекрестках. Они проникают во все трюмы и проливают слезы на всех островах.

Им нельзя было жить в Петрограде, Москве, Киеве, Харькове, Воронеже, Тамбове — нигде. Они заселяли Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, Париж, Алжир, завели там Иерусалимки, Пески, Молдаванки, черные клубки несчастных улиц.

Им кричали: «Надувалы! Вы умеете только считать деньги!»

Они показали себя искуснейшими землепашцами, в поте лица своего разводили сады в Калифорнии, обрабатывали поля в Аргентине, выращивали рис в Китае, чай на Цейлоне, виноград на склонах Скалистых гор.

Не было лучших, чем они, скрипачей, а когда они пели, женщины всего мира плакали. Они ужасали своими преступлениями, поражали математическими вычислениями, астрономическими наблюдениями и хирургическими операциями.

Они — часовщики на всех концах земли и думают, что по их часам движется солнце вокруг света.

И где бы они ни были — в пустыне Сахаре, на острове Ямайке или на Капской земле, — они встречали потомков и предков своих, рассеянных и развеянных по всему миру, похожих на китайцев, негров, индусов.

И еврейский Бог выслушивал из уст их молитвы за алжирского бея, за персидского шаха, за турецкого султана, за раджу мадагаскарского.

Но ничто не спасало их.

Они рыскали на всех ярмарках, и так уж повелось: без них не обходилось ни одно жертвоприношение, чтобы они не приносили жертвы, ни одни похороны, чтобы они не плакали, ни один погром, чтобы их не резали, наводнение, чтобы их не заливало, землетрясение, чтобы их не убивало, измена, кровосмешение, прелюбодеяние, клятвопреступление, в которых бы не обвиняли их.

Они привыкли к сжигающему солнцу пустынь и к ветру гор. И солнце их сожгло и сделало черными, а горный ветер вызывал у них зобы. На юге они тряслись от малярии, на севере у них выпадали зубы и чернели от цинги десны. Они переносили язвы и выживали.

И все искали они землю, обильную медовыми реками и тучными стадами, и не находили се. И все ждали обещанного золотого века, когда барс будет лежать рядом с ягненком и маленький мальчик стеречь их.

Со страстью еврейской молились они, обратив лицо к востоку, но горе шло от запада и от востока, от севера и от полудня.

Они клялись друг другу в верности: «Шма, Исроель! Слушай, Израиль! Господь Бог твой, Господь — единый...» Но пока они молились, золото сделало многих из них господами, и рабы у них — евреи.

И он уже в чалме золотой, в мехах, атласе синем! Он уже разодет, жирноголовый, и жена его в шелку и белой парче, и дети его в бархате желтом. Он уже забыл все унижения и вытер все плевки. И только и думает о том, как поскорей бы сбросить образ свой еврейский, только и боится, как бы не заподозрили, что он еврей. Позабыл он фамилию свою и имя, и улицу, где родился, и цвет обоев в комнатах детства, и друзей своих, и голос отца, и мать свою, братьев и сестер, и язык свой — все продал он за деньги, И не было радости больше, когда говорили ему, что не похож он на еврея: и говорит не так, и кричит не так, и любит не так, и нос совсем не еврейский.

Этот раб, этот каторжник, этот нищий, этот калека — его молочный брат, его сосед, родственник? Нет, он его не узнает. И душит он раба своего, еврея, как и нееврея, и смеется над говором его, над песнями его, над плачем его ужасным над его покойниками...

Приходили в наше местечко письма со штемпелями всех стран: круги, квадраты, треугольники, черные, синие, оранжевые.

Под аравийским небом и в полярной ночи раздавались стоны и песни моей родины, тоскливые песни беглецов о синем небе юго-запада, о шуме лесов, о местечках Киевской губернии.

Калека-еврей, нашедший приют в Иерусалимке, был Иаков, прадед отца моего, Симона, первый предок, имя которого сохранила память нашего рода. И о нем рассказывал мне дед Авраам, закатывая глаза.

От знаменитого гранильщика алмазов Иакова и повелось на Иерусалимке наше племя мечтательных и буйных евреев.

Были в нашем роду разбойники, чудесные гранильщики алмазов, могучие ковали, искусные швеи, прекрасные комедианты, горькие пьяницы, изобретатели перпетуум мобиле, висельники, утопленники, коробейники.

Голодным евреям снились горячие яства, и они облизывались, а детям — цветные мячи, и они вскрикивали во сне.

О род мой, затравленный, замордованный! Морил тебя голод, сушила чахотка, душила грудная жаба. Трясучка и косноязычие одолевали твоих сыновей. Женщины твои страдали истерией и кровоизлиянием. Слепота поражала глаза часовщиков; горб кривил спину сапожников; вода сдирала кожу с кровоточащих рук прачек; катар схватывал глотки торговцев; в сумасшедшем доме кончали жизнь свадебные шуты.

Поразил тебя Бог, как предсказал, горячкой, лихорадкой, воспалением, чтобы ты был истреблен. Но живуч был мой род. Потомки Иакова, десятки крикливых семей, цепко держась за жизнь, пережили несчастья, погромы, пожары.

И как бы в насмешку над судьбой, наперекор природе, в семьях евреев, чахоточных и налитых водянкой, рождались дети — прекрасные лицом, с железным умом, сильными руками и громкой речью, с черными глазами, полными огня, страсти и печали, которые слышали, как лист растет и движутся тучи. Воины, поэты, математики, скрипачи.

Я — горячая капля крови этого рода...

Давид

— Пойдем к Давиду, — говорит отец.

— Господи, — восклицает тетка, — накажи этого еврея лихорадкой, горячкой, воспалением!

— Пойдем к Давиду, — повторяет отец.

— Господи, — всхлипывает тетка, — у других людей дети — доктора, раввины, фабриканты. У нас — биндюжник, сапожник...

— Пойдем к Давиду! — уже кричит отец.

И пока мы поднимаемся в гору, тетка причитывает:

— Зачем я тебя одевала, зачем я тебя причесывала, зачем я тебе лаковые сапожки доставала, золотые пуговки пришивала?.. Чтоб ты ковалем был? Если б твоя мама на том свете проснулась!..

На краю Иерусалимки, высоко на горе, над рекой, стояла кузня. День и ночь горели огни кузни, и в детстве я был уверен, что кузнец никогда не спит.

Много лет назад, далеко отсюда, на краю большого украинского села, у опушки леса на горе, жил рядом со своею ветхой кузней коваль-еврей по имени Нафтула.

На голову был он выше всех людей, и сыновья росли в него, и когда они выходили все вместе и шли с горы, казалось — лес пошел.

От пращура, знаменитого коваля Гедали, повелось в этом доме: после обрезания, как только мальчик становился евреем, его сразу вносили в кузню, чтобы понюхал огня и дыма. Люльку подвешивали у ворот кузни, в красном свете огней. И как, наверное, сыну рыбака первые видения являются в море, сыну лесника — в темном лесу, так сыновья Нафтулы в огне увидели первые свои сны. И как правоверного еврея, перед тем как опустить в могилу, во дворе синагоги обносят священным свитком торы, так умершего коваля обносили вокруг кузни, чтобы простился навеки с огненным дымом, в котором провел свою жизнь.

Предки Нафтулы делали колеса с тех пор, как люди стали ездить на колесах. И когда бы мимо ни проезжала телега, а ездят телеги по земле день и ночь, всегда можно было у Нафтулы достать новое колесо, и все мужики вокруг ездили на его колесах.

Проезжая или проходя мимо открытых ворот кузни, мужики всегда снимали шапки и кричали: «Бог на помощь!»

Но вот приходит день, и приходит сотский в синих шароварах с лампасами и красным носом и говорит: «Жид! И жена жидовка, и дети жиденята, и колеса — не колеса, а жидовский обман!»

А ночью, когда сыновья были в местечке, налетели хищные птицы в мохнатых шапках, и запахло водкой на версту.

— Эй, вы, жиды, языческие дети! Зачем обманом живете? Зачем на одной версте становили по три кабака, поили дурманом проезжего и пешего, зачем не пропускали ни бедного, ни нищего, отбирали у него пшено и яйца?...

И вот уже лежит Нафтула в крови, вниз лицом, лежит с железом в руках.

Утром пришли три сына, а сотский в синих шароварax с лампасами и красным носом кричит на них:

— Эй, вы, жиды, языческие дети! Зачем подняли вы этот страшный бунт и тревогу? Зачем обманом живете?

Подняли отца сыновья, и старик нищий — тот, что с еврейской торбой проходил через эти места, дети бежали за ним и кричали: «Сумасшедший, сумасшедший!», а сошел он с ума, когда на глазах его убили сына, — этот безумный старик с полной разумностью и спокойствием обмыл еврея Нафтулу от копоти и сажи, и человека, который всю жизнь прожил в черном кожаном переднике коваля, быть может, впервые одели в белое — в саван, так что прибежавшие бабы, глядя на него, не узнали его.

И кузнец, к которому шли мы, был не кто иной, как один из сыновей Нафтулы, правнук Гедали, Давид. Здесь жил он с тремя своими сыновьями — Ездрой, Нафтулой и Енохом. Так, пройдя сквозь погромы, несчастья, пожары, как бы бессмертный, снова жил еврейский род ковалей.

Как и предки их, они поселились да горе, близко к небу, будто им для работы их нужны были молнии и громы.

Там, рядом с кузней, всегда в облаке белого пара, Ездра, в широкополой соломенной шляпе, старший сын Давида, гнул ободья колес, а в кузне Давид и сыновья его Нафтула и Енох ковали железные шины.

День и ночь Давид с сыновьями делали колеса и выкатывали их из своей кузни, белые и высокие, уже окованные железом.

И дед мой Авраам говорил мне: если бы можно было так толкнуть колесо, чтобы оно полями-равнинами, перепрыгивая через горы, перелетая через моря-океаны, обогнуло бы всю землю кругом, колесо Давида вернулось бы обратно без единой трещины, запыленное пылью земли, но со скрипом, словно его только что выкатили из кузни. Потому что знал Давид, как делать колеса: отец Давида и дед Давида делали колеса, и отцы мужиков и деды мужиков ездили на этих колесах, и одни из них даже родились, а другие умерли в подводах, поставленных на эти колеса. Давид научил своих сыновей сгибать ободья и работал день и ночь, потому что много колес нужно человеку, чтобы проехать расстояние от люльки до гроба.

Ночью огни кузни полыхали в небе, и тогда вам, детям, казалось, что и там кузнецы куют, и когда гремел гром и сверкали молнии, мы говорили: «Кузнецы разошлись».

Летом, на рассвете, просыпаясь и видя над головой огненное облако, мы, дети, думали, что это восходит заря. Но то работал Давид с сыновьями, отковывая железо для колес, чтобы не боялись колеса ни ям, ни камня и везли мужиков к счастью и к несчастью, ко всему, к чему везут колеса...

Только стали мы подниматься в гору, донесся кузнечный гром.

Среди огней стоял Давид, в дымящемся кожаном переднике, в дымящейся рубахе, изодранной на груди, с длинной черной бородой, казалось, тоже дымящейся, и длинными клещами держал в раскаленных углях побелевшее железо. Секунда — и оно расплавится. Я посмотрел ему в лицо, но Давид был спокоен, и я подивился величавому его спокойствию.

— А! Пароходная контора! — сказал Давид.

— Грех смеяться! Грех смеяться! — строго отозвалась тетка. — Мы пришли серьезно поговорить с вами, как евреи с евреем!

Но только она открыла рот, чтобы начать говорить, как говорит еврей с евреем, Давид вырвал из огня пылающую полосу железа; огонь сверкнул по лицам сыновей; они на лету перехватили раскаленную полосу, со свистом промчали по кузне и кинули на наковальню, которая зазвенела.

И когда Давид поднялся во весь свой рост с молотом, занесенным над головою, тетка крикнула: «Ай!» А я поразился различию человеческих существ: отец мой стоял сухой и маленький и, мигая глазами, смотрел на коваля:

— Вот еврей!

Давид со всей силой обрушил молот; мягкое железо поддалось, расплющилось, и, ощутив его, Давид с каким-то неистовством стал ковать.

— Вот так! Вот так!

Енох и Нафтула, чернобородые, как и отец, с высоко поднятыми молотами, полуголые, раздвинув багровые плечи и вдохнув воздух, ожидали только знака.

— Вот так! Вот так! Ну! — кричал Давид, отковывая.

И Нафтула, ахнув, с наслаждением опустил свой молот, а за ним Енох. Колесом — тяжелые молоты. Слышны только храп да стоны:

— Вот так! Вот так!

И внучонок Давида с закоптелым лицом тоже вертелся вокруг со своим молотом, приговаривал:

— Вот так! Вот так!

А Давид уже только стоял и смотрел на сыновей, посмеиваясь.

— Ты тоже будешь такой? — спросил он меня.

С завистью смотрел я на закоптелого кузнечонка, внука Давидова, важно раздувавшего мех и даже не желавшего смотреть в мою сторону.

В это время дочь Давида принесла пылающий горшок красного борща. Давид вынул из сундучка бутылку водки, поглядел ее на свет, полюбовался, понюхал и, убедившись, что это именно то, что он предполагал, опрокинул в глотку. Сыновья смотрели на отца, и если у него было сладкое лицо, то и у них по лицу разливалась сладость; когда отец крякал, крякали и они.

Давид передал сыновьям бутылку с одной каплей водки.

— Босяки! Вы терпеть не можете, когда отец на языке чувствует водку.

Сыновья покорно взяли бутылку и по очереди нюхали эту каплю.

А Давид приперчил красный борщ так, что он почернел, и глубокой деревянной ложкой стал есть, степенно вылавливая картофель, высасывая кости и все время покручивая головой.

— Ой, — говорила тетка, — так медленно?

— Я ни у кого не вырвал этот кусок. Я его заработал. И я имею время скушать его и почувствовать, какой он: сладкий или горький, — отвечал Давид.

И, пока он ел, тетка стояла перед ним, и громко им любовалась, и хвалила его силу, его грудь, его ремесло, копоть на его лице, трещины на его руках; она забыла все, что выдумывала и говорила раньше, и теперь все ей здесь нравилось.

— Он умеет раздувать огонь, — говорила она про меня, — это же не мальчик, а разбойник. Дайте ему подуть — будет пожар.

— Он знает, где «а» и где «б», — торжественно заявил отец, и Давид посмотрел на меня с уважением. — Он вам будет письма писать, он добрый мальчик.

— В самом деле? — спросил Давид. — Такой маленький, и ты уже знаешь, где «а» и где «б». Поиграй с ним! — прикрикнул он на маленького кузнечонка, в это время показывавшего мне язык. — Он знает, где «а» и где «б», босяк!

Я испытал на себе завистливые взгляды кузнечонка, который плакать хотел от досады, что не знает, где «а» и где «б».

— Сделайте его ковалем, — сказала тетка.

Давид ущипнул меня за щеку, потом стал тискать мускулы на моих руках и несколько раз ударил в грудь.

— Это же коваль из ковалей! А ну!

Я взялся за клещи, схватил кусок железа, сунул его в огонь и стоял очень важно. Тетка восхищенно вздыхала, отец умилялся.

И казалось мне: кузня наполнилась гулом; зашумели мехи, раздувая огонь; свистя и разрезая воздух, пронеслись в темноте раскаленные прутья; подхватили их Давидовы сыновья и заковали, и закричали: «Молодец! Еще!...» Горячий уют кузни обнял меня. Мне было душно и весело, и мир проносился передо мной, раскрашенный в радужные цвета.

— У него золотые руки, ему не железо ковать, ему золото ковать, — с сожалением сказал Давид, поглаживал меня грубой рукой, привыкшей к железу.

— Золотые ручки, — спохватилась тетка. — Ой, какие золотые ручки!

И она моментально передумала. Она уже ни за что не хотела сделать из меня коваля.

— Мой племянник будет ковалем? Как вам это нравится?... Как тебе это нравится? — спрашивала она меня.

Разноречивые чувства охватили мою тетку: то она восхищалась ковалями, то презрительно смеялась над ними. Она всегда была такая.

— Мадам! — сказал Давид. — Вы не знаете, что говорите. Я — простой человек, я коваль, и отец мой коваль, и дед мой коваль, и отец моего деда был такой коваль, какого теперь не найти на всей земле. Когда царица проезжала в золотой карете и карета сломалась, он в секунду починил, она даже не проснулась. Он выпивал ведро водки и мог скушать четверть коровы. И нам никогда не было стыдно, что мы своими двумя руками зарабатываем хлеб. И коваль Давид никогда не скажет сироте: нет, не надо! Надо! Я его беру. Только что он будет кушать? Или вы, мадам, думаете, что ковалю не хочется кушать? Вы так думаете, мадам?

— Он ковалем будет, и я еще кормить его буду! — завертелась тетка. — Отрубями я его буду кормить? Приплатите нам за то, что вы его ковалем сделаете! Приплатите! Вы слышите? — настаивала она.

— Пусть мальчик остается, — уговаривал ее отец. — Надо же его чему-нибудь научить? Пусть свечки делает или монпансье, или подковы. И когда чужой человек берет кусок в рот, чтобы он не хотел вырвать этот кусок.

— Господи! — страстно воскликнула тетка, закатив глаза. — Пусть мои враги делают свечки и монпансье, а мой племянник пусть жжет эти свечки и сосет эти монпансье, чтобы ему было светло и сладко.

В это время звонари поднялись к небу и ударили во все колокола. Из домов выползали косые древние старухи, окутанные тряпьем, полуголые очумелые старики, люди в черных перчатках и люди с крючками вместо рук — все, что гнездилось в недрах хижин.

Безногий солдат в красной фуражке бешено промчался на коляске; с сияющими лицами, о чем-то лопоча, неслись глухонемые. Приседая и раскачиваясь, приближались хромоногие, горбуньи, и цветные рубища их развевались на ветру.

Тяжело прошла женщина с железной ногой, пронесся загадочный человек в синих очках, с изрубленным или обожженным лицом; и тот, что обернул голову чалмой, и тот, кто разгуливал в шкуре зверя; в толпе замелькали: парень с отметиной на лбу и со свороченной челюстью, всегда готовый убить, странный человек с кошачьими глазами — все, кто в детстве меня изумлял, восхищал и пугал.

Вытянув шеи, с криком «Ой, ой-ой» летели они вперед, и я со страхом смотрел на эту бесноватую толпу. Ее качало из стороны в сторону.

Понурые евреи вели танцующих медведей в железных ошейниках и ошалелых лысых мартышек, щелкавших грецкие орехи; колючих ежей, приученных к ласке, и наглых ярко-желтых попугаев, обученных матерщине.

Торопились шаромыжники, каббалисты, продавцы каленых каштанов, кляузник с длинным, изрытым оспой носом, тень от которого падала на все тело; евреи-гладиаторы в туниках, уличные фельдшеры с лекарствами от всех болезней, знахари со снадобьями для любви и нежности, напитками слабительными, укрепляющими, горячащими, — люди фантастических и мрачных ремесел.

За зверями и птицами кто-то провел бычка о двух головах; воровка Слониха показывала ублюдка с головой в кулак и живую черепаху. Соседи наши целой семьей привели своего рыжего мальчика Беню: он удивительно мог в уме все сосчитать, поделить и умножить; его водили по ярмарке, и он за грош решал разные задачки и отвечал на каверзные вопросы, подводил балансы, выводил сальдо, и вся семья, все вместе — и отец, и мать, и дедушка, и малые дети охали и стонали от изумления, когда получалось.

О Беня шепелявый, о друзья моего детства! Черные глаза, обведенные синевой, пламенные глаза еврейских мальчиков, полные слез, тоски и страсти!...

Под колокольный звон воскресных колоколов со всех четырех сторон, по всем трактам и дорогам двигались в местечко, на ярмарку, мужики 999 деревень пани графини Браницкой.

На всех дорогах их встречали маклеры, глашатаи, зазывалы в котелках и жокейках, еле державшихся на макушках, советуя, что купить и где купить. Выбегали навстречу пузатые торговки птицей и пискливые селедочницы и на ходу, прямо с подвод, щупали кур и вываливали в свои корзины живую рыбу. Метались среди возов румяные старички и, показывая мужикам нательные кресты, уговаривали уступить им, а не обманным жидам. Важно надув щеки, стояли свиноторговцы в белых картузах и белых чесучовых пиджаках и улыбались только тогда, когда слышали хрюканье.

Корчмарь в ермолке выбежал на перекресток дорог, подняв руки. Он кричал, что его распяли и зарезали, дом его опустошили: почему никто к нему не едет? И он стонал и жаловался Богу, зачем он живет, зачем его не зарезали ножом, чтобы он этого не видел.

И когда донеслись звуки рогов, крики бегущих, орущих, скачущих, рев быков, мычание, стоны и хрюканье — далекий прибой ярмарки, — вдруг на площади все разом заорали; глашатаи, зазывалы, крикуны засвистали, заревели. Они выбежали на площадь, бесноватые орали и, держась за животы, вздымая руки к синему небу, стали выкрикивать славу и хулу господину колбаснику, господину мельнику, мыловару и табачнику, шинкарю и рыбнику, дегтю, гробам и свечам, всем товарам, всем купцам, врагам и друзьям.

Рев и мольбы глашатаев!

Чтобы мыло розовое мылилось, табак душистый курился, монпансье сосалось, чтобы все жрали, пили и наслаждались. Ой, дай Бог, чтобы всем подвело животы, у всех сосало под ложечкой, чтобы всем хотелось и не терпелось.

Те, которые успели проснуться раньше, уже бегали, суетились, распалялись, продавая друг другу горчицу и банные веники, и всякий вздор. Люди уже сводничали и клеветали, и клялись, предлагая и покупая, и понукая друг друга.

Едут!

Заслышав крики и свистки, все сходили с ума. Это звонили вам, это свистали нам, это призывали нас.

Глухие кричали, что они все слышат, слепые, что есть еще у них глаза. Ах, как безногие жалели, что не могут нестись стремглав; как безрукие плакали, что не могут протянуть рук к тому, чего хотят!

Калеки, не выдержав ожидания, вопя и жалуясь, потрясали обрубками, нищие торопились показать свои язвы. Жалкие желтые карлики все протискивались вперед, чтобы показать, какие они маленькие. И хотели быть еще меньше, совсем в землю врасти, чтобы одна голова торчала над землей, а руки собирали деньги.

Уже эпилептики бились в припадках, собирая восторженных зрителей, и дети с медными кружками обходили любопытных и угрожали тем, кто посмеялся и не заплатил. И эпилептики, встав с земли, тоже показывали им кулаки: для чего же они в кровь разбивались, над собой смеялись?...

Едут!

Пробудился весь город.

Уже дантисты схватили щипцы, подстерегая в своих домах гнилозубых; из окон кричали костоправы, хвалясь вправить и расправить все кости, цирюльники клялись побрить до синевы, массажисты обещали сделать тело нежным и розовым, и лекари, гордясь, вытаскивали клистирные трубки.

— Едут!

Наша соседка Ципа выбежала вся в волнении, плача, что опоздала. Она ломала руки: «Майн готт! Майн готт!...» За нею, теряя по дороге пуговицы, катушки, иголки, бежали Дина, Зина, Минна, девочки с такими длинными носами, что даже смешно, и Зюзя и Кузя — тоже с длинными носами, всхлипывая и нахваливая товар. Ах, пуговицы для веселой жизни — бронзовые и серебряные, свечки для учености и смерти, шикарные шнурки для свадеб и венчания, иголки длинные, помады нежные. Зина, Дина и Минна надевали ленты и банты, всем показывая. Зюзя и Кузя расстилали кружева.

Едут!

Визгливые девицы бегали среди подвод:

— К нам во двор, к нам за стол, к нам в постель, у нас стеганое одеяло!...

На всех улицах и площадях вдруг вспыхивала торговля. Из всех окон, ворот и дверей вопили зазывалы, каждый дом превращался в лавку. Во всех дворах, этажах кричали и хвастались барышники, бесстыдно клялись купцы, горланили цыгане. На всех перекрестках оглушали барабаны, лебезили карлики, ломались великаны.

Раскосые китайцы со свистом раскрывали огнекрылые веера, сиявшие, как радуга; в руках китайчат были пестрые бумажные фонтаны. Высоко над ярмаркой, изумляя толпу, вертелись и плыли крылатые воздушные игрушки, похожие на раскрашенные детские сны.

В обжорках уже спивались, обжирались, кричали, хлопали пробками, дрались на ножах.

Евреи-гладиаторы в туниках схватили в зубы лестницы; по лестницам взбирались мартышки, щелкали орехи и плевали с высоты на зрителей. Закричали попугаи; понурые евреи затанцевали со своими медведями; музыканты заиграли в костяные дудки, охнули в барабаны, покрывая свист и вой.

— Ша! Ша! — сказала тетка. — Бульба!

Бульба

Сколько я себя помню, помню я и пузатого городового Бульбу — Бульбу в оранжевых шнурах, при усах и круглых глазах, которые словно что-то увидели, выскочили из орбит и так и остались.

Впервые ослиные уши увидел я не у осла, а у Бульбы: длинные и узкие, они торчали и были видны за две улицы, и если спереди его узнавали по носу, то сзади по ушам. Нос его издали можно было принять за картошку, Бог весть какими путями попавшую между кирпичных щек Бульбы, если бы не фиолетовые жилки, выдававшие, что это все-таки нос, да еще нос не дурак.

Бульба стоял у полосатой будки на площади в тени огромной двуглавой птицы, повисшей над белой аркой, точно собравшись в полет. Люди, проходя, со страхом смотрели на нее, а птицы, пролетая в небе, всегда кричали над этим местом. Бульба же ухмылялся и все следил за большой и страшной тенью птицы, которая до полудня уменьшалась, а потом увеличивалась, и казалось: Бульба охраняет эту тень.

Кто такой Бульба и откуда он — никто не знал. Говорили, что и Бульбой его не зовут, а звали Бульбой того, кто стоял до него и кого прозвали так за красный нос бульбой. Но тот был в точности такой же, и никто даже не заметил, что его уже нет, а стоит другой; и этого продолжали звать Бульбой, и он сначала хрюкал, а потом привык и стал откликаться. Вскоре все уверились, что и фамилия его Бульба, и мать его стали звать Бульбихой, а сына Бульбенком, и они, видя, что Бульба откликается, и сами откликались.

И всем казалось, что Бульба стоит вечно и что не было такого времени, когда бы он не стоял, и уже не могли себе представить птицу без Бульбы и Бульбу без птицы.

Одну сторону площади занимал длинный глухой деревянный забор тюрьмы, опутанный колючей проволокой; поверх нее виднелись решетки, и за ними всегда кто-нибудь стоял и, если замечал, что на него долго смотрят, показывал фигу.

Рядом, на пустынной стороне, — похожая на мельницу в степи — «Португалия», с веником над воротами, этим некогда международным гербом заезжих домов. В центре площади — белая церковь, так как давно известно, где пан ставил корчму, там поп — церковь.

На той стороне, где стоял Бульба, — высокая белая арка ворот с хищной, точно собравшейся в полет птицей. Ворота вели на пустырь, заросший бурьяном, где была когда-то богадельня. Однажды ночью старичок, сошедший с ума в богадельне, поджег ее, и она сгорела так быстро, что многие старички и старушки, особенно крепко спавшие, не успели даже проснуться. Двенадцать раз хотели богадельню отстраивать и собирали пожертвования, но никак не могли собрать достаточной суммы, и тогда недостаточную сумму делили между собой те, кто ее собрал. Когда в тринадцатый раз все-таки собрали, уездный начальник решил, что число 13 несчастливое, и положил деньги себе в карман, строго наказав ежегодно белить арку и в чистоте содержать птицу, собравшуюся в полет.

Так и остался пустырь, куда выбрасывали дохлых кошек и где калеки и нищие подсчитывали свои доходы и в густом бурьяне устраивали свои свадьбы. Бульба видел, как по вечерам у безруких вдруг в рукавах появлялись руки и этими руками они считали деньги, вырученные за то, что у них не было рук; как слепые подсчитывали, не ошибаясь в счете, немые грубо ругались, а глухие оскорблялись, слыша эту брань. Бульба видел и молчал. Но когда они после проходили или проползали, или, подскакивая, хотели пронестись на тележках мимо, как ветер, Бульба поднимал правый ус, и они знали, почему он поднял именно правый ус.

Здесь же воры, несмотря на близость тюрьмы, делили краденое. И так как одному доставался кафтан, а другому подсвечник, тот, кому достался кафтан, зарился на подсвечник, казавшийся ему золотым, а получивший подсвечник хотел получить и кафтан и часто тем же подсвечником проламывал голову владельцу кафтана. Совестливые воры одному такому владельцу даже поставили крест, и если приходилось им выпивать, делали это не иначе, как на могилке усопшего, рассказывая про него разные истории. Так и стоял этот крест воров посреди местечка, никого не удивляя. А Бульба получал и с кафтана, и с подсвечника, и за проломленную голову отдельно.

И, наконец, четвертую сторону площади занимал удивительный дом, всегда мертвый, с закрытыми ставнями и дверью, на которой кто-то дегтем нарисовал крест. Изредка какое-нибудь окно раскроется и, как птичка, выглянет девица, но тотчас же за ней появятся усы и будто съедят эту птичку, и снова никого нет в окнах. На крыльцо дома поднимались господа в котелках, важные, словно шли в банк, и стучали три раза, а за ними бежал старичок и предлагал библейские картинки. На крыльцо выходила старуха в белом чепце и подмигивала Бульбе, и Бульба отвечал ей тем же подмигиванием, точно оба они знали что-то такое, о чем никто, кроме них, не знал.

Здесь же на площади стояли два старых еврея — Рубинштейн и Гольдштейн. Рубинштейн продавал клистирные трубки разных размеров, а Гольдштейн — шляпные булавки разных фасонов. Если долго не было покупателей, Рубинштейн и Гольдштейн торговали друг с другом, производя обмен трубок на булавки, причем Гольдштейн давал в обмен булавку с летающей бабочкой, а Рубинштейн требовал со змеиной головкой, на что Гольдштейн язвительно отвечал: не захочет ли он еще булавки с львиной головкой? Так он ему заранее говорит: все его трубки не стоят одной львиной головки. Бульба, слушая их, загадочно ухмылялся, но если они слишком громко ругались, свистел.

О площадь моего детства!... То вынесется на нее пьяный гецель на своей сумасшедшей коляске, полной затравленных собак, и с криком «убью!» пронесется дальше, и Бульба выпучит глаза, будто и сам кричит «убью!». То солдаты проведут арестанта. То, размахивая котелком, прибежит и закружится по площади Пунцум, сумасшедший в белых кальсонах, крича в небо «у-у-у», будто рассказывая о чем-то Богу, и Бульба, если хочет, слушает Пунцума, а если не хочет, засвистит и свистит до тех пор, пока Пунцум не убежит. То пьяный, выйдя из корчмы, доплетется до центра площади, свалится а захрапит, точно ему удобнее всего спать именно здесь. Если Бульбе не лень, то подойдет и стащит пьяного в глубокую канаву, где квакают лягушки, а если лень, то так и хрюкает пьяный посредине площади, и свиньи ходят вокруг него и: тоже хрюкают, а Бульба загадочно ухмыляется.

Стоит Бульба и, как собака, вытягивает голову и вынюхивает — повернет ее то в одну сторону, то в другую: «А?!»

Никто не спасется от круглых глаз его, от красных Бульбиных усов.

Скачет длинноногий Муе со связкой бубликов и уже заранее развязывает веревочку. «Я какой вчера брал — яичный или маковый?» — спросит Бульба. «Яичный», — ответит Муе, дрожа за бублики. «Ну тогда сегодня — маковый», — говорит Бульба и выбирает самый большой маковый.

Вдруг выбежит на площадь коробейник с пузатой коробкой. Коробейник, коробейник, не беги через площадь! Бульба, вылупив глаза, говорит: «А?!» И пока тот объясняет, откуда несет, куда несет и вообще зачем он всю жизнь разносит, Бульба только шевелит ушами и выберет иголочку, или катушечку, или наперсток и отнесет в будку.

Если подвода проедет, Бульба свистом остановит подводу и уже несет назад в обеих руках по яичку. Если старушка пронесет в церковь деревянное масло, Бульба перекрестится, перстом поманит и старушку и спросит: что несет? И отольет себе немного масла в бутылочку, припасенную на случай, если масло пронесут, чтобы горели у Бульбы лампадки под образами. И если кто обронит пуговицу, Бульба выждет, пока тот пройдет, и пуговицу поднимет и спрячет в коробочку для пуговиц; туда же он кладет и кнопки, а крючки кладет уже в другую коробочку. Вечерней порой, пригорюнясь, пройдет девица в красных или зеленых чулках, но Бульба, несмотря на то, что она плачет, ей ухмыльнется, показывая, что знает, отчего она плачет, и уже шевелит пальцами, и девица дает в шевелящиеся пальцы гривенничек, а если гривенничка нет, Бульба и семечки примет и спрячет в будку, в мешочек для семечек.

Все коробочки и мешочки старая Бульбиха очистит, все пуговки, крючки, пряжки, катушечки и наперсточки разложит, рассортирует и вынесет на базар, а если будут копейки и грошики — в копилочку их.

А сам Бульба торговал только на пасху, продавая орешки еврейским мальчикам, зная, что они любят играть в орешки, и на копейку давал не стакан, как на базаре, а полтора стакана. В эти дни мальчики совсем не боялись Бульбы и даже кричали на него, чтобы скорее давал орехи. Когда они прибегали к нему, Бульба поднимал усы, но узнав, что за орехами, — ухмылялся; но когда Бульба уже продал и выходил с мальчиком из будки, он снова поднимал усы и, уже как городовой, брал несколько орешков и в кулаке относил обратно в мешочек.

Но особенно был он рад, когда несли покойничка. Покойничек еще за три улицы, но Бульба уже чувствует и, подняв усы, выглядывает — из какой улицы понесут. И если Бульба издали видит иконы, то снимает фуражку, перекрестится и с обнаженной головой ждет, пока пройдут; если же слышит вой и еврейские крики, плюнет три раза — вправо, влево и впереди себя и ждет, не снимая фуражки, так как знает, что нельзя снимать ее на еврейских похоронах. И только покойничек поравняется с Бульбой, Бульба вкладывает свисток в зубы и пучит глаза, показывая, что сейчас засвистит. Родственники, еще громче плача, раскрывают кошельки и делают складчину, причем если хоронят старичка, стараются собрать больше: у Бульбы со старичками свои счеты, ибо уверен, что с неподатливых старичков он при жизни недополучает. К Бульбе отправляют посланца, обязательно в котелке и с золотой цепью на пузе, а если без золотой цепи, то с пузом обязательно, и тот говорит Бульбе, что нынче хорошая погода, с чем Бульба соглашается и незаметно принимает складчину. Продолжая смотреть за порядком, Бульба в карман опускает по монетке, ощупывая каждую. Но как бы обильна складчина ни была, Бульба на покойничка смотрит сердито, жалея, что с него самого получить не может, и то, что его закопают в землю, считает своим убытком.

И если где свадьба, обрезание или просто веселье, у Бульбы уже першило в глотке, он уже глаза раскрывал и спокойно стоять не мог у своей полосатой будки, хрюкал и хмыкал, и показывал, что и ему хочется коржиков, еврейских коржиков! И Бульба, подняв красные усы, ловил сладкие запахи на лету. Но возвращаясь домой, он обязательно заходил на свадьбу и в оранжевых шнурах, круглой фуражке с медной бляхой и со свистком проходил прямо на кухню. Там стряпухи угощали его фаршированной шейкой, которую Бульба очень любил. Он знал, как ее есть, и раскрывал ее с такой же ловкостью, как и дедушка мой, так что мне казалось, что вот он и благословенье произнесет, как мой дедушка, но Бульба, расправив усы, отхватывал полшейки сразу, заедал шейку золотым бульоном, а затем еще ел кисло-сладкое мясо, которое тоже очень любил. Но, поев и кисло-сладкого мяса, не уходил: он знал, что еще должен быть кугель-цимес, и если кугель-цимеса не оказывалось, Бульба делал удивленное лицо: «Какая же это свадьба без кугель-цимеса?» Тогда ему давали фисташки или сладкие фиги, чем любят евреи закусывать на свадьбах, и, закусив фисташками или сладкими фигами, Бульба уходил, говоря: «Лапсердаки!»

И если у евреев праздник «пурим», Бульба пахнет маком, потому что евреи пекут на «пурим» маковые пироги, и на пасху Бульба пьет только пейсаховку; не надо и в календарь заглядывать, а надо идти к Бульбе и узнать, какой праздник.

Накануне нового года, по еврейскому летоисчислению, нафабрив усы и даже завив кончики усов кольцами, Бульба, в новых сапогах с лаковыми голенищами, с синей лентой на пузе, выходил словно царя встречать; тогда шел посредине улицы, ни на кого не глядя, и свиньи, лежавшие на его пути, уходили, ворча, уступая Бульбе дорогу.

Хрюкали свиньи, кукарекали петухи, трубили гуси, а Бульба шел среди них.

Старая Бульбиха, с жесткими волосками на подбородке и такими же круглыми глазками, как у Бульбы, с торбой ходила за ним, все шепча, шипя и подговаривая, а позади на одной ножке прыгал маленький Бульбенок — весь вылитый отец, так что казалось: только надеть на него круглую фуражку, сунуть в зубы свисток, и готов городовой — сразу засвистит и, выпучив глаза, скажет: «А?!»

Бульба — в подкованных сапогах, высокая Бульбиха — тоже в башмаках на подкованном ходу, и даже Бульбенок, и тот с подковками; когда они шли, то звенели, и все уже заранее знали, что Бульбы идут. Тогда бежали навстречу с костью для борща или жареным языком. Если Бульба сам подойдет, он на десять борщей возьмет, глаза его завертятся, глаза его — глаза городового — не имеют дна. И несли — кто печенку, кто лапки, а кто и крылышко, Бульба только усом поводит, а Бульбиха торбу раскрывает, все шепча, все шипя и подговаривая.

Дойдя до торгового ряда, Бульба входил в первый же магазин и поднимал усы, и все понимали: Бульба поздравляет с еврейским новым годом. На прилавке появлялась рюмка и наполнялась свежей осенней вишневкой. Бульба привычным движением опрокидывал рюмку в рот, крякал и, вытянув ладонь левой руки, указательным пальцем правой, кончик которого был отрублен, рисовал на ладони кружочек и посередине ставил палочку. При этом, если кто-нибудь думал, что это копейка, Бульба шептал: «Рублик».

Именно тогда и говорили, что Бульба даже со стены берет.

Но и на христианский новый год Бульба в тех же новых сапогах с лаковыми голенищами, с синей на пузе лентой и еще с синим башлыком, так же шел посредине улицы и входил в те же магазины, на этот раз поздравлял с новым христианским годом и, выпив рюмку, но не вишневки, а перцовой настойки или наливки, вытягивал ладонь левой руки и указательным пальцем правой рисовал кружочек, шепотом объясняя, что это за кружочек.

И тогда тоже говорили, что Бульба даже со стены берет.

И так шел Бульба по всем рядам: с каждого рыбака — по рыбке, и все спрашивал золотую рыбку; с каждой бабы — по яичку, проверяя на свет, и, если не отливало розовым светом, требовал два яичка; с каждого пекаря — по калачику, выспрашивая, почему не посыпаны маком, не заплетены как следует, по-еврейски; с каждой селедочницы — по селедке; пищали селедочницы, а Бульба спрашивал: где такая селедка поймана, в каком море?

Кричали стряпухи, а Бульба, ухмыляясь, выбирал колбасы, с которых кровь текла, и глотал галушки, как фокусник шпаги, и блины брал со сковород, и пампушки из кастрюль, и еще спрашивал, нет ли сметаны к пампушкам.

«Сладко ли или кисло?» — спрашивал Бульба и ел сладкое и кислое, и кисло-сладкое, — все, чем богата ярмарка на Украине, над которой, точно сладкие птицы, несутся запахи украинских, еврейских и польских кушаний, и давал Бульбихе пробовать и Бульбенку; и Бульбиха указывала стряпухам, что недосолено и что пересолено, а Бульбенок просил еще.

Наевшись, Бульба шел к кваснику, мирно стоявшему у своей бочки. «А?!» — спрашивал Бульба, будто квасник отраву, а не квас продавал, и, расправив усы, выпивал жбан квасу: нет, нельзя отравиться! И наливал еще в бутылочку, чтоб и Бульбиха и Бульбенок подтвердили, что нельзя отравиться. Раздувая нос, шел Бульба к табакам. «А?!» — спрашивал он коробку с табаком и, понюхав, чихал, а чихнув, удивлялся, и так, чихая и удивляясь, набирал в кисет, и в карман, и еще в нос про запас, чтобы весь день чихать и удивляться.

И была еще у Бульбы копилка — серебряная, с узорами. Копилочку несла Бульбиха, а Бульбиху боялись еще больше Бульбы, потому что она родила городового. Увидев знакомую копилочку, евреи как бы украдкой рассматривали копейку: а на самом деле показывали Бульбихе, как она блестит, пробовали на зуб, не фальшивая ли, и даже причмокивали: «Ах, хорошая копейка!» И только после этого, украдкой, бросали в копилку, которую тоже украдкой подставляла Бульбиха; и Бульба только усом показывал, что видел, где она, эта копейка, а Бульбиха головой трясла, что слыхала звон.

Когда мы с теткой вышли на площадь, Бульба, увидев нас, тотчас поднял усы:

— А?!

— Ша! Ша! — шепнула тетка и сунула ему в шевелящиеся пальцы монету.

Приняв монету, Бульба сразу успокоился.

— Бульба, — сказала тогда тетка, указывая на меня, — скажи ему что-нибудь ласковое.

Бульба смотрит на меня: лучше бы перед его глазами убивали, сидели бы верхом и резали острым ножом, — ему было бы легче: он взял бы свисток в зубы, а там — свисток бы его вывез.

Бульба растирает нос: Бульба думает! Усы его сходятся и расходятся, даже уши его вытянулись от крайнего напряжения мысли.

Наконец Бульба, надувшись, сказал:

— Б-р-р! — и, ухмыляясь, показал кулак и даже присел, чтобы я лучше этот кулак рассмотрел. И тогда-то я увидел, что Бульба совсем не такой, каким он мне казался: усы его были не красные, а зеленые, и только снаружи крашенные; нос, весь в фиолетовых жилках, был, кроме того, покрыт волдырчиками, — казалось, стоило только их тронуть булавкой, брызнет вишневая настойка; глянцевое лицо его было на самом деле покрыто черными угрями, и под носом, в ушах и в других самых неподходящих местах торчали пучки белых волос.

— Видишь? — спросил Бульба.

— Вижу, — ответил я, рассматривая кулак и удивляясь его величине.

Мы были уже далеко, а Бульба все показывал кулак, словно радуясь, что нашел способ развеселить меня.

Госпожа Гулька

— Тебе нельзя в «Португалию», — сказала тетка отцу, — там все попрыскано одеколоном!

Отец остался у ворот, а мы с теткой вошли в попрысканную одеколоном «Португалию» и попали в ярко-красную залу с позолоченными столбами, увитыми пестрыми гирляндами бумажных роз. Низенькие двери вели из залы в меблированные комнаты. На дверях висели ярко-желтые занавеси с пышными красными цветами, больше похожими на птиц, а на стенах — кабины глядя на которые тетка ахала и кричала на меня чтобы я не смел глядеть.

Во всю длину залы вытянулся торжественный стол с разбитыми блюдами, объедками и бутылками в которых уже не было вина; посредине его стоял самовар накрытый румяной куклой в широкой юбке, которая будто напившись чая, отдыхала на самоваре. Крысы с писком пробегали по столу, а важный кот с пушистым хвостом и усами до пола глядя на них урчал но не трогался с места — так он нажрался. С потолка, как гроб свисала огромная потухшая люстра, и на входящих смотрела труба граммофона. В чадном воздухе, еще не остывшем от веселья, казалось, носились крики, стоны хохот и пьяный храп — все, что было и будет, когда снова разгорится люстра над столом.

В это время поднялся спавший на бочках, в углу человек с толстым красным лицом и без бровей, сам похожий на ожившую бочку.