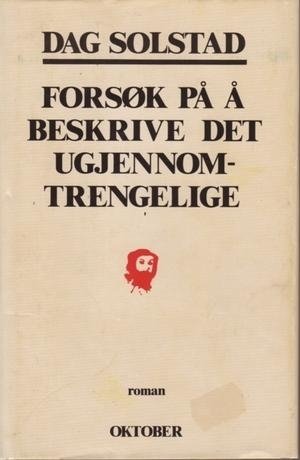

Forlaget Oktober A/S, 1984

На этот раз я сделал рассказчиком самого себя, и повествование мое — хотите верьте, хотите нет — начинается с того, что главный герой звонит по телефону писателю (то бишь мне), чтобы договориться о встрече и обсудить его (то бишь мой) предыдущий роман («Рассказ учителя гимназии Педерсена…»), который произвел на него неизгладимое (хотя и совершенно превратное) впечатление. Итак, герой набрал номер. Он ждет ответа. Прижав трубку к уху, слушает гудки: один, второй, третий. В это время у меня в квартире раздается звонок. Телефон! Я иду к нему и хватаю трубку.

— Да, — как всегда заинтригованный, говорю я, и на другом конце невидимого провода, который соединил нас и, без каких–либо усилий с моей стороны, будет поддерживать связь до окончания разговора, произносят мое имя.

— Кто это? — кричу я в трубку.

— А. Г., — отвечает голос, смущенно посмеиваясь.

— Ну да? А. Г.? Неужели это ты? Просто невероятно!

И тем не менее это был А. Г., Арне Гуннар Ларсен. Друг детства из Саннефьорда, с которым мы вместе росли и с которым вместе в буквальном смысле просиживали штаны сначала, в 1948 —1950 годах, в тамошней народной школе, еще за партой на двоих, потом, последние четыре года школы, на более модерновых одноместных партах, сидя в затылок друг дружке, а там было реальное училище, гимназия, да и позднее, в начале 60‑х, во время учебы в Осло, мы продолжали числиться приятелями, пока в шестьдесят пятом он тихо не исчез с моего горизонта, чтобы больше не подавать признаков жизни до этого звонка, нежданно–негаданно раздавшегося промозглым, ветреным и снежным февральским днем 1983 года в столице Норвегии Осло. Как мне было поверить, что это действительно А. Г.? Однако я предпочел поверить, тем паче что он перешел к делу и начал превозносить мой последний роман, а в конечном итоге предложил на другой день поужинать вечером в «Театральном кафе».

Меня это предложение, мягко говоря, не очень устраивало, поскольку я уже был одной ногой в Мексике, куда улетал через три дня, сроком на полгода. Т. е. пребывал в крайне напряженном, возбужденном, взвинченном состоянии, предвкушая самую важную и самую длительную в своей жизни поездку за границу. Конкретным ее выражением были здоровые чемоданы, что стояли в раскрытом виде посреди гостиной, готовые заполниться нашими вещами, моими и моей подруги. Дел перед отъездом нужно было провернуть уйму, а на проворачивание их оставалось всего три дня. Так что, по правде сказать, мне было некогда встречаться с А. Г. Кроме того, он предлагал для встречи субботний вечер, что вряд ли пришлось бы по вкусу моей подруге и спутнице, во всяком случае сейчас, накануне отъезда в Мексику. И все же у меня не повернулся язык отказать А. Г. Мне надо было повидаться с ним.

Поэтому я и выполз в такую холодрыгу из дома и теперь мерз на станции «Уллеволский стадион» в ожидании электрички из Хогнванна, которая бы доставила меня в центр, к «Театральному кафе». Заснеженный, стылый город, промозглый и горящий неоновой рекламой. Пожалуй, просто ради встречи с Арне Гуннаром Ларсеном я вряд ли вылез бы на улицу. А уж ради общения с каким–нибудь посторонним человеком, который бы позвонил и стал расхваливать мой последний роман, я и подавно не тронулся бы с места. Но сочетание того и другого оказалось неотразимым. От комплиментов, расточаемых старым другом из Саннефьорда, мне, я надеялся, предстояло испытать высшее блаженство, доступное писателю. Так что я, можно сказать, влетел в «Театральное кафе» как на крыльях, сдал в гардероб пальто, вошел в просторный приветливый зал этого ресторана в венском стиле и обратился к метрдотелю, который провел меня к столику, заказанному на имя архитектора Арне Гуннара Ларсена. Я опередил А. Г. и сел дожидаться его.

Итак, я ждал члена ВСА[1], архитектора Арне Гуннара Ларсена, то бишь А. Г., как он стал называть себя еще в гимназии, чем умудрился, несмотря на очевидную претенциозность имени, завоевать определенный авторитет. Образовано имя было в подражание радиолюбительской перекличке. «А. Г. вызывает О. П. Прием». Раньше он был просто Арне Гуннар. В своем повествовании я буду звать его то А. Г., то Арне Гуннар, а в случае необходимости буду прибегать и к фамилии, Ларсен. Я сидел в ожидании. Мы не виделись с ним семнадцать лет, тогда нам обоим было по двадцать четыре, теперь скоро исполнится сорок два. Мы родились в один год, в один и тот же месяц и сидели в саннефьордской школе за одной партой, макали ручки в одну чернильницу. Нас было не разлить водой, даже когда мы уехали из Саннефьорда и поступили учиться дальше, он на архитектора в-училище изобразительного и прикладного искусства, я на историко–философский факультет университета, где изучал историю общественной мысли, — и так продолжалось до самого лета 1965 года, когда, без всякой на то причины, пути наши разошлись и мы больше ни разу не видели друг друга. Сказать, что я радовался предстоящей встрече, значило не сказать ничего — если б я даже не предвкушал дифирамбов от старого приятеля, я все равно с нетерпением, хотя и разбавлен ным грустью, думал бы о том, что он с минуты на минуту появится в дверях «Театрального кафе» и подойдет ко мне. О его житье–бытье я был осведомлен довольно неплохо, поскольку время от времени нападал на людей, вращавшихся в его кругу, и всегда справлялся о нем. Пожалуй, даже удивительно, что за эти семнадцать лет я ни разу не натолкнулся на него самого: как–никак, мы жили в одном городе, с населепием, хоть это и столица, чуть больше пятисот тысяч человек и с центром, занимавшим весьма ограниченную площадь, а наши пути в повседневности разошлись не так уж далеко, во всяком случае, я то и дело встречал среди своих знакомых людей, которые общались с А. Г. Ларсеном и могли поделиться новостями о нем. Впрочем, то же самое справедливо в отношении многих из моих прежних знакомых, особенно начала 60‑х годов, когда я, будучи студентом Ословского университета, втайне от всех учился на писателя. Я их не вижу. Но вот наконец–то проявился А. Г. Ларсен, и я радовался встрече с ним. Здесь, однако, не мешает оговориться: если бы у меня хоть на секунду зародилось подозрение, что я дожидаюсь героя своего нового романа, радость моя, несомненно, померкла бы, поскольку Арне Гуннар Ларсен заведовал отделом планирования в ОБОСе[2], — а, положа руку на сердце, любой писатель предпочел бы на роль главного героя кого–нибудь поинтереснее. Если к тому же учесть, что мне доложили о его сравнительно недавнем разводе с Бенте Берг (Ларсен), то, заподозри я в нем литературного персонажа, да еще моего собственного, а именно героя данной книги, я бы сейчас предвкушал удовольствие (как частное лицо) и в то же время страшился надвигающейся катастрофы (как литератор).

Но вот и он. Несмотря на истекшие семнадцать лет, я мгновенно узнаю его. Вступает сидящий на балконе оркестр. «Театральное кафе» машет А. Г. белыми скатертями, устраивает ему овацию звоном посуды и всеобщим гомоном, салютует сигаретным дымом. Я поднимаюсь и приветствую его. Дружище! Долгие годы неразлучный приятель, который бок о бок со мной вел неравную борьбу против действительности, ныне столичный чиновник. Чиновник от архитектуры.

Я смотрю на него:

— Куда ты дел свою шевелюру?

Он смотрит на меня:

— Терье Викен! Раньше ты был просто чудак, а теперь чудак с сединой[3].

Мы здороваемся друг с другом. Добро пожаловать! Мы пьем за свидание. Смотрим меню: сегодня нам хочется воздать должное нашей дружбе праздничным ужином. Мы сидим посередине зала, в окружении стройных колонн, а также прекраснейших дам и нарядных мужчин, двое беглецов из китобойного городка Саннефьорда, вновь обретшие друг друга. Говори же, рассказывай! У нас над головой играет музыка, льются вкрадчивые звуки скрипок. К столику подходят аккуратные официанты и принимают заказ. О музыка, музыка! Со всех сторон улыбающиеся лица, мы же сидим в центре зала и смакуем свою дружбу. Нам подали отменное оленье филе, и я пользуюсь случаем хотя бы теперь, пусть запоздало, выразить благодарность шеф–повару, поскольку в тот вечер, по причинам, на которых я остановлюсь далее, мне не удалось этого сделать. Вино было недурное, но, конечно, не первоклассное (последнего не бывает в норвежских ресторанах в силу ряда обстоятельств, связанных с государственной политикой в отношении спиртного, о чем сходятся во мнениях самые различные партии, в том числе, насколько мне известно, и РКП (м-л)[4], тем не менее бутылки за нашим столиком откупоривались одна за другой — как и положено, облаченным в белое официантом (осмелюсь ли я подозвать тогдашнего кельнера сегодня?), который как нельзя лучше отвечал стилю этого шикарного заведения, избранного нами в качестве декорации для торжественного ужина.

Прошло семнадцать лет. Как я уже говорил, Арне Гуннар Ларсен стал архитектором и чиновником. Кому же из них он отдал предпочтение, собираясь на встречу со мной? Иными словами, под кого он оделся? Он предпочел выглядеть чиновником. А. Г. был одет просто и неприметно, как и подобает служащему в ОБОСе высокопоставленному социал–демократу. Никаких тебе «архитекторских» выкрутасов, во всем облике ни малейшего намека на художника, даже шелкового платка на шее — нет–нет, А. Г. Ларсен был при галстуке в белую и синюю полоску. Не приходилось сомневаться, что напротив меня сидит руководитель с социал–демократическими убеждениями. Он крайне ненавязчиво воилощал идеалы «умеренности», «порядка», «эффективного и в то же время демократического социализма». В глубине души я вынужден был сознаться, что чувствую себя более скованным, чем если бы он захотел предстать передо мной эдакой «художественной натурой», чисто случайно попавшей на службу в ОБОС.

А все–таки какими разными путями пошли наши жизни! Он — высокопоставленный социал–демократ (и архитектор) из ОБОСа, я — бунтарь, писатель–коммунист, т. е. он входит в систему, я же нахожусь вне ее. Да, А. Г. Ларсен был настолько «вхож», что в свое время удостаивался приглашений на изысканные правительственные приемы — правда, в качестве кавалера своей жены. Бенте Берг Ларсен, юрист по образованию, была довольно известным деятелем рабочей партии, занимала солидное положение в министерстве торговли, а не так давно, в пору недолгого пребывания у власти правительства Гро Харлем Брундтланд[5], даже поднялась до заместителя министра в министерстве потребления и управления. Теперь они, впрочем, расстались, и развод этот, как сообщил в ответ на мой прямой вопрос А. Г., прошел безболезненно. Мы с А. Г., родом из глухомани китобойного городка, в горе и в радости держались вместе. Он — живой и общительный, я — замкнутый в себе. Был ли я его нелюдимой тенью? Или скорее он был моим представителем в повседневной действительности? Трудно сказать, да и невозможно вдаваться в эти тонкости — во всяком случае, в рамках нашего повествования. Как бы то ни было, на меня вахнуло теплом мальчишеской привязанности, которая зашевелилась где–то в укромном уголке моей души.

Свидание после долгой разлуки. Двое мужчин, сорока двух лет, родившиеся в один месяц в одном городе. Он здорово полысел. И ссутулился. Но на здоровье, видимо, не жаловался. У меня создалось впечатление, что он увлекается спортом. И все же он был прежний, я узнавал его до мелочей, до того, что — не побоюсь громкого слова — испытывал к нему нежность. Мой бывший приятель, полысевший, сидел передо мной и, изображая скромного чиновника, нахваливал «Рассказ учителя гимназии Педерсена…». Мы встретились за праздничным столом, и тема, которую избрал для разговора за ним Арне Гуннар, как нельзя лучше соответствовала нашему настроению.

— Ты у нас теперь чуть не самый популярный писатель, — конфузливо начал А. Г. Кто бы мог подумать! А я всего лишь жалкий архитектор… но я люблю свою работу, и это самое главное, правда? — неуверенно прибавил он. (Твое здоровье, Арне Гуннар. Твое здоровье, Даг.) — Я, между прочим, слежу за твоими публикациями… по–моему, я прочел все… кроме одной книги, про войну, как она называется? (Видимо, «Война, 1940»! А может, «Хлеб и оружие».) Успех у тебя, конечно, заслуженный. (Твое здоровье, Даг. Твое здоровье, Арне Гуннар.) Но последний роман просто обалденный. (Обалденный??? Христа ради, только не это слово, я не выношу его.) (Твое здоровье, Арне Гуннар. Твое здоровье, Даг.) Роман потрясающий… Ха–ха–ха! (Ха–хаха?) Как он катается на велосипеде по воде… Фантастика. Ха–ха–ха… И едет на ежегодную конференцию в Швецию… Потрясающе… А девица, которая аж в постели кричит «Товарищ!», как ее там звали? (Нина Скотэй.) Фантастика. Ха–ха–ха. (Твое здоровье, Даг.) А сам учитель, этот горе–борец за рабочий класс! Как тебе такое пришло в голову? (Твое здоровье, Арне Гуннар. Твое здоровье, Даг.) И на велосипеде по воде. Фантастика.

И так далее и тому подобное. Короче говоря, вечер обещал быть на редкость приятным. Я, во всяком случае, совсем размяк от расточаемых комплиментов. Но вскоре я встрепенулся, уловив в речах А. Г. что–то не то. Больно странно он меня хвалил. Вовсе не так, как мне хотелось бы. Должен признаться, у меня есть к похвалам определенные пожелания, даже требования, в конечном счете меня не устраивают просто комплименты. А. Г. же не оправдывал моих надежд. Прежде всего он был излишне многословен. Это я, так и быть, простил ему, не желая производить впечатление выскочки, который еще разбирается, какими словами ему поют дифирамбы. Хотя не отметить это я про себя не мог. «До чего ж велеречивым сделал тебя комфортный социал–демократический образ жизни», — подумал я. Однако насторожило меня в его славословиях нечто другое. Я сообразил, в чем дело, когда А. Г. в третий раз вспомнил, как учитель Педерсен катался на велосипеде по воде, ха–ха–ха, и какой учитель Недерсен горе–борец за рабочих, ха–ха–ха, и как Нина Скотэй кричала в пылу страсти «Товарищ!» — ха–ха–ха, и ха–ха–ха, и еще раз ха–ха–ха! Только тут, сопоставив восхитившие А. Г. примеры, я понял, что в своих похвалах мне он исходит из ложных предпосылок. Нора вмешаться, решил я:

— Ну–ну, А. Г., я все–таки не фарс написал.

— Не фарс? — недоуменно посмотрел на меня А. Г. Я бы даже сказал, он уставился на меня в искреннем недоумении. А. Г. был совершенно сбит с толку. К своей досаде я обнаружил, что он считает меня юмористом. Он расточал мне комплименты как юмористическому писателю! Черт знает что такое! (Но это еще были цветочки.).

— И что же, скажи на милость, ты написал? — спросил А. Г., ошеломленный моим заявлением.

— Я написал книгу для мыслящих людей, которые хотели бы с толком распорядиться своей жизнью, — обиженно отвечал я.

— Что–то не похоже, — смущенно усмехнувшись, сказал А. Г.

— Нак не похоже?! — возмутился я. Ты–то откуда знаень?

— Но я читал ее, Даг. Ты написал остроумнейший фарс, и не пробуй отпираться. Взять хотя бы сцену, где гимназический учитель Педерсен ездит на велосипеде по воде (в четвертый раз!). Что же это, как не развенчание с помощью смеха революционной романтики? И такого у тебя полно. Один сплошной юмор. Я, признаться, обхохотался над твоей книгой.

У меня отнялся язык. Вот уж чего я никак не ожидал от А. Г. Я вовсе не за этим в холод и темень тащился на встречу с ним в «Театральное кафе». Я не нашел слов, чтобы выразить свои ощущения, и сделал то, что показалось мне в данной ситуации единственно приемлемым.

Поднялся на ноги и ВЗРЕВЕЛ. Я встал посреди «Театрального кафе», опираясь о стройную колонну возле нашего столика, и издал протяжный рев на весь нарядный зал. Музыка мгновенно прекратилась. Официанты замерли в самых нелепых позах, а метрдотель в черной паре просто оцепенел рядом со своей конторкой, в коридорчике при входе. Все посетители обернулись ко мне, в том числе те, что сидели спиной, они в особениости привлекли мое внимание, потому что им было неудобно: они сворачивали шеи, тараща на меня глаза. Все с застывшим любопытством наблюдали за моим ревом. Никто в зале не шевелился. Не двигалась ни одна вилка, ни один нож. Бокалы на столах оставались нетронутыми. Белые скатерти лежали ровно и покойно. Все взгляды были обращены ко мне. Я сел и попытался как ни в чем не бывало продолжить разговор с А. Г., но из–за воцарившейся гробовой тишины мои слова прозвучали слишком громко и отчетливо, и на весь зал разнеслось: «Нету меня никакого юмора!» После чего метрдотель на моих глазах шепнул что–то на ухо одному из кельнеров, и тот, торопливо пробравшись между замершими столиками, прочел мне нотацию. Во всеуслышание. Что и разрядило обстановку. Снова заиграла музыка. Зазвенели бокалы. Заскрипели по тарелкам ножи и вилки. Шум, гам, веселье.

Мы возобновили беседу. Этот эпизод, надо признаться, сблизил нас с А. Г., поскольку мы оба выходцы из Саннефьорда и в таком ресторане, как «Театральное кафе», не можем не чувствовать себя учениками, которые должны сдавать экзамен по хорошим манерам. Метрдотель вдалеке был для нас инспектором Антониуссеном из саннефьордской народной школы (а если метрдотель был гораздо массивнее — чтобы не сказать толще, — так это просто–напросто потому, что он перещеголял по корпулентности самого инспектора Антониуссена), официанты же исполняли роли учителей и бегали вокруг, разнося на огромных серебряных подносах экзаменационные билеты, а потом, так же на бегу, вскрывая темы сочинений, которые они раздавали нам, взволнованным испытуемым из Саннефьорда, чтобы в полночь щедро наделить всех свидетельствами о сдаче экзамена в виде отпечатанных на машинке счетов. Общие тревожные ощущения и спаяли нас с А. Г. Помимо всего прочего, именно А. Г. спас меня от провала на экзамене. Когда кельнер подскочил к нашему столику, А. Г. быстренько извлек из кармана кредитную карточку «VISA» и ненавязчиво выложил ее перед собой. Эта карточка послужила нам охранной грамотой. Я понял, что лучшего аттестата о сдаче экзамена не бывает, и решил непременно завести такую карточку себе.

Мы с А. Г. сидим в столичном «Театральном кафе». Двое мужчин, перевалившие на пятый десяток. Мы едим свое оленье филе и потягиваем свое вино. Мы ведем беседу. По–прежнему о «Рассказе учителя гимназии Педерсена». Не стану больше утомлять вас подробностями, скажу только, что А. Г. умудрился еще раз лишить меня дара речи. Он пустился в рассуждения о правдивости романа. По его словам, в книге были на редкость правдиво описаны десять лет моей жизни. Он превозносил меня до небес за мою искренность. Естественно, он воображал, будто льстит мне, я же воспринял его слова не как похвалу, но как глумление надо мной. Я достаточно пожил на свете, чтобы разбираться: если кому приписывают искренность, значит, его считают тупым, недалеким, ограниченным. Иначе говоря, А. Г. обвинял меня в том, что роман получился поверхностным. Мне было ни к чему такое обвинение. Я не желал, чтобы меня называли «искренним». А. Г. же знать не хотел ничего другого. Я, дескать, не думая о последствиях для себя, описал десять лет, проведенных, как он выразился, в тенетах сектантства и революционной романтики. Он восхвалял мой талант художника. Лишь крупнейшие дарования осмеливаются писать столь правдиво, разглагольствовал он. Это привело меня в бешенство. Я почувствовал, что настала пора действовать. И приступил к действиям. Я встал и ВЗРЕВЕЛ во второй раз.

Мой второй рев последовал примерно через полчаса за первым. Среди посетителей тем временем произошли некоторые замены, кое–кто расплатился и ушел, в полной уверенности, что больше одного рыка за вечер не будет, зато появились новые люди, для которых второй рев оказался как бы первым, и они, вероятно, недоумевали, почему администрация так жестко и так типично по–норвежски отреагировала на него. В остальном же все было в точности как тогда, даже сам рев продолжался ровно столько же. Единственное отличие состояло в том, что, усевшись на место, я в наступившей тишине вместо «Нет у меня никакого юмора» произнес другую реплику — «Никакой я не искренний», но фраза эта прозвучала не менее отчетливо, чем первая, и подскочивший официант был тем же самым. Впрочем, на этом сходство эпизодов кончается. Если в первый раз А. Г. ненавяззиво положил перед собой на стол кредитную карточку, теперь он не предпринял такой попытки. А официант на этот раз и не подумал отчитывать меня, напротив, он не проронил ни слова, однако мгновенно убрал наши бокалы, рюмки для коньяка и кофейные чашки (ужин был давно поглощен, и тарелки унесли еще на законном основании). Поспешно удалившись, он тут же вернулся и снял со стола белую скатерть. Одновременно примчался другой официант, который подал счет: мол, расплачивайтесь и уходите. И мы ушли. А. Г. даже не воспользовался своей кредитной карточкой: поделив расходы пополам, мы заплатили наличными.

Теперь на улицу, в зимнюю ночь. Осло. Промозглая метель. Зверский холод. И тьма. Мимо прогромыхал трамвай, с пассажирами за желтыми окнами. На здании по соседству с давно не функционирующим кинотеатром «Скала» светились часы. Сновали взад–вперед озябшие прохожие, ищущие столичных развлечений. Вдоль всей Стортингсгата, на одном светофоре за другим, зеленый свет сменялся на красный, а потом красный — снова на зеленый. Время от времени по улице проезжало одинокое такси с желтым фонариком на крыше. Вот кто–то побежал за ним и, как говорится, схватил его. Посреди всего этого стояли мы с А. Г. Пора было прощаться.

Сласибо за приятный вечер, Арне Гуннар, но я через два дня уезжаю в Мексику, так что мне, сам понимаешь, нужно домой, собираться. Но я даже не заикнулся об этом. Коль скоро нас обоих выставили из «Театрального кафе», и по моей вине, я не мог просто взять да смыться, как бы сильно мне того ни хотелось. А. Г. же вовсе не хотелось расставаться. Он объявил, что время еще детское, и спросил, куда мы пойдем. Мне наверняка известны злачные места, а? Вообще А. Г. казался чуть ли не довольным тем, что его выгнали из ресторана: он отпускал беспечные шуточки, пока мы в гардеробе дожидались своих пальто (нод присмотром официанта, которому поручили выпроводить нас). А. Г. явно примерял на себя эпизод «Изгнание». Теперь он утверждал, что время еще детское. И надо пуститься в загул.

Что мы и сделали. Мы пустились в загул в ночном Осло, прежде всего обойдя заведения, где я был своим человеком. Сквозь пургу и ветер — в «Hot House»[6], к роскошным стаканам с пивом или (если не сказать «и») изящным бутылкам красного вина, в зал, согретый множеством чудесных людей, которые по той или иной причине сошлись туда. Из «Hot House» — короткая пробежка до «П-17»[7], где нас снова ожидали стаканы с пивом и изящные бутылки красного вина, а также совсем другая, очень интересная публика. Оттуда на такси в «Jazz Alive»[8]. А оттуда, опять на такси, на неизвестную мне квартиру.

Мы гуляли. Как следует. Кутили вовсю. Гремела музыка. Кажется, даже были танцы? И А. Г., кажется, танцевал? Кругом рок и джаз, кругом ор и бас. А там, в уголке, не Юн ли это Мишлет? Сидит себе, доверительно беседуя с растрепанной темноволосой феминисткой, от которой исходит по–звериному терпкий аромат духов (О6 их уединении даже шептались). Ну конечно, это Мишлет! А вон вышагивает по залу Эдвард Хуэм, дружелюбно раскланиваясь направо и налево. А вот и я. Сижу перед высоченным стаканом с пивом, который мне предстоит осушить. Рядом со мной А. Г., он что–то рассказывает, склонившись к моему уху. Он разливается соловьем, Говорит о том, что я облегчил его душу. И облегчение ему принес мой последний роман. Потому что в нем идет речь о моем банкротстве. У А. Г. отлегло от сердца, когда он прочел эту книгу. Он понял, что ничего в жизни не упустил. Я физически и морально обессилен своим ревом. Я в загуле. Мы в загуле. А. Г. ничего не упустил в этом мире. Мы встаем. Ах, уже закрывается? Ну и пожалуйста, мы стоим в очереди. В «П-17». Чинно–мирно стоим. Но вот мы просачиваемся сквозь очередь и заходим внутрь. И все благодаря А. Г. Как это ему удалось? Меня никуда не пускают без очереди. А. Г., значит, понял, что ничего в жизни не упустил. Он хочет сказать мне кое–что по секрету. Он говорит мне по секрету: он сам чуть не попал под влияние РКП. Году примерно в семидесятом. (Можно подумать, я не знал. Мне тогда все о нем сообщали.) Он занимался в партийном кружке. Под руководством одного молокососа, слишком много о себе воображавшего. Какое–то у него было странное имя… Ага, Эллен. Эллен! Не может быть, Может, может. Руководителя звали Эллен. К счастью, у А. Г. оказалосьтаки довольно здравого смысла. Он вовремя остановился, Не бросился занимать место в вагоне. А вон опять Эдвард Хуэм собственной персоной! Он важно шагает по залу и дружелюбно раскланивается направо и налево. Поезд ушел без меня. (Это А. Г.) К счастью. Я стоял на перроне, но поезд ушел оез меня. И слава богу. Могу только радоваться. Здоровые у них тут стаканы! Их небось от стола не оторвешь, такие тяжелые. Попробуй. Ну, нам пора. Такси. Еще одна очередь. Перед «Jazz Alive». А. Г. и через нее ухитряется просочиться, не представляю как. Тут играет джаз. И я тоже тут. И еще А. Г., который болтает без умолку. Тараторит в самое ухо. Он хочет мне кое–что рассказать. Он рассказывает. Своей жизнью он доволен. Он твердо знает: я (т. е. А. Г.) приношу пользу. Я — частица Норвегии. Я понимаю основные проблемы так же, как большинство норвежцев. Кто это «я»? «Я» или «ты»? «Я». Значит, А. Г.? Ну да, А. Г. Я разбираюсь в том, в чем не разбираешься ты. Слушай, слушай! Я из тех, кто создал современную Норвегию. Из тех, кто преобразил Норвегию. Ты?! Да, я! Я служу силам, сотворившим эту страну. А. Г., говори громче, мне ничего не слышно из–за проклятой музыки. Ты что, рехнулся? Здесь же джаз — самое главное. Сюда приходят посреди ночи специально ради джаза. А. Г. утверждает, что каждый день трудится на винограднике Господа.

А кто Господь? И где его виноградник? Догадаться нетрудно. Можно, я скажу? Господь — это рабочая партия! Почти угадал. А. Г. только считает, что точнее сказать: социал–демократическая Норвегия, А виноградник — это…? ОБОС! Совершенно верно. Я не стал садиться на смехотворный поезд в утопическое будущее. Нарочно не стал. Сознательно. Все обдумав. Я предпочел посвятить себя карьере. Я стал чиновником. У меня ответственная должность. Я приношу пользу. Служу существующему порядку! Не так громко, у оркестра перерыв, давай потише. Я горжусь этим. Тем, что служу существующему порядку. Что такое существующий порядок? Это то, чего добивался народ, о чем он мечтал. Вернее, то, о чем он раньше не осмеливался мечтать. Вот она, сегодняшняя Норвегия. И я служу ей. Смотрите, опять Эдвард Хуэм. Он вышагивает по залу и дружелюбно раскланивается направо–налево. Мы потом завалимся куда–нибудь еще. Понятия не имею куда. Вон с той компанией. Я служу. А. Г. продолжает говорить. У самого моего уха, нет, у самого моего стакана с пивом, мое ухо за стаканом, вот так, и звуки проходят сквозь стакан и попадают мне в ухо. Я прекрасно все соображаю. Я физически и морально измотан. Сегодня я наконец–то взревел. Но А. Г. служит. Он старается, проектирует скромные квартиры, укладываясь в жесткие финансовые ограничения, которые ему ставит действительность. Никаких тебе витаний в облаках. Один трезвый расчет. В этом весь я (то бишь А. Г.). Я благодарю судьбу за то, что я — это я (то бишь А. Г.), а не ты (то бишь я). На самом деле народу служу я. Если уж воспользоваться пышной фразой, которой несколько лет тому назад так кичились вы. Теперь ты говоришь слишком громко, А. Г. Нет, это ты говоришь слишком громко. Я? Я вообще молчу. Ты? Ты не закрываешь рта. И что я такое говорю, А. Г.? Мне почему–то ничего не слышно. (Вслух или про себя произнес я эти фразы?) Вы никогда не служили народу. Нет–нет, ты уж помалкивай. Дай мне сказать. А. Г. говорит, А. Г. изливается. Он втолковывает: вы пытались ввести народ в заблуждение. Пытались ограбить народ. Лишить его здравого смысла, лишить способности отличать большое от малого, важное от второстепенного. Неужели вы не понимаете, что народ умнее вас? Неужели ты сам не понимаешь, что живешь в истинно гуманном обществе, одном из немногих в мире? Тем временем мы действительно заваливаемся куда–то еще. Совершенно новый антураж. Это частная квартира. А. Г. продолжает разглагольствовать. Склонившись к самому моему уху. Без передышки. Он не утихомиривается, даже когда приезжает Эдвард Хуэм, не видит, как тот важно шагает по дому и любезно раскланивается направо–налево, в том числе со мной, в том числе с А. Г. (с которым он не знаком). Я дую водку. И это мое последнее воспоминание о вечере. А. Г. еще доказывает свое. Подумать только, он продолжает в том же духе, даже когда я очухиваюсь в такси — за окном светло, мы едем по прекрасной автостраде, и я вдруг говорю ему:

— Привет!

А. Г. недоуменно смотрит на меня. И я чувствую, он знать не знает о моей отключке. А я, хоть и знаю о ней, в данный момент ничуть не беспокоюсь. Через некоторое время я уясняю себе, что мы едем по Тронхеймсвейен, и путем некоторых умозаключений прихожу к выводу, что сегодня воскресенье и мы сидим в такси, направляясь в столичный пригород Румсос, где собираемся позавтракать у Арне Гуннара Ларсена.

Я, значит, отключился и ничего не помнил. Но если поначалу я не очень переживал об этом, поглощенный неумолимо надвигавшимся ощущением похмелья, то потом провал в памяти заинтриговал меня. Ведь наше повествование боязано своим появлением на свет исключительно моему отпаду. Без него я бы не имел возможности ничего написать. Дело в том, что через полгода после описываемого вечера А. Г. Ларсен разыскал меня и весьма обстоятельно поведал о событиях, положенных в основу этого романа. Он обратился именно ко мне, чему я не вижу никаких разумных объяснений. Его доверие можно отнести только за счет моей отключки, во время которой я, очевидно, сказал или сделал что–то такое, от чего мы с А. Г. нашли общий язык, установили теснейший контакт, и он вспомнил об этом, когда ему понадобилось поделиться с кем–нибудь своими обстоятельствами. Что я такого сказал (или сделал), остается для меня загадкой. Я много раз пытался выяснить это, копаясь в тайниках своей души, но не обнаружил ничего, кроме потемок. Таким образом, ключ к появлению данного повествования утрачен. У меня есть кое–какие предположения о том, что я мог сказать или сделать (боюсь, что ничего хорошего), однако когда я, наедине с самим собой, перебираю эти возможности, я не обнаруживаю ключа, который бы подходил к замкнутой шкатулке сознания. Я твердо знаю одно: что у меня было выпадение памяти и я сказал или сделал нечто, чем, сам того не подозревая, завоевал глубочайшую привязанность А. Г. Ларсена.

Но пока что я как раз очнулся от своего забытья и, чувствуя подступающее похмелье, сижу вместе с А. Г. на заднем сиденье такси, направляясь по Тронхеймсвейен к микрорайону под названием Румсос. Скоро я уйду со сцены. Уйду из этого повествования как действующее лицо и сосредоточусь на роли рассказчика, Мы приближаемся к месту действия, и вскоре я вас покину. Но прежде мне нужно кое–что сообщить вам. Дабы ничего не скрывать, я хотел бы уточнить, что события, о которых пойдет рассказ, на самом деле никогда не происходили. Тот, кто не поверит мне и обратится к приводимым здесь источникам, не обнаружит ничего. Да и на месте происшествия не отыщется никаких следов событий, о которых я собираюсь поведать. Если попытаться проследить эти события каким–то другим способом, то и тогда поиски не увенчаются успехом. Если проверить упоминаемые в книге биографические данные, это заведет вас в тупик: от них не тянется следа к описываемым событиям. Где бы вы ни искали, к каким бы методам ни прибегали в своем расследовании, вам не удастся отыскать ни единой улики, достаточной для возбуждения дела. Я специально оговариваю это, поскольку у меня есть предчувствие, что кое–кто посчитает своим долгом поставить точки над i, и им мои объяснения могут показаться малоубедительными. Вполне вероятно, что такие читатели захотят обратиться к первоисточникам, и их ожидает кропотливая и совершенно бессмысленная работа. которая завершится весьма для них обидным выводом: ничего, nothing[9].

Такси въезжает в Румсос. Мы выходим у многоэтажного гаража, расплачиваемся и идем внутрь квартала, туда. где живет А. Г. С перепою — в Румсос. Современный норвежский пригород. Уже совсем рассвело, грядет новый день под хмурым норвежским небом, промозглый, ветреный, метелистый; сегодня воскресенье. Кругом выстроились корпуса домов. Когда я попадаю в окружение коробок в норвежском микрорайоне вроде Румсоса, меня пронизывает ощущение чего–то враждебного. Так они угнетают меня. И вот мы с А. Г. входим в один из корпусов — тот, в котором он живет.

Мы пришли завтракать. Мы попадаем в квартиру к А. Г., который, как было сказано, возглавляет отдел планирования в ОБОСе. Описание квартиры я отложу до другого раза, сейчас мы не задерживаемся в ней надолго, поскольку выясняется, что у А. Г. в запасах ничего съестного. Черствый хлеб и кусок старого сыра, нет–нет, он хочет предложить мне что–нибудь повкуснее. Он захватывает бутылку водки, и мы вместе — он впереди, я сзади — пересекаем лестничную клетку и звоним в дверь напротив.

Дверь с табличкой «Юнсен» открыла молоденькая женщина. Она смущенно улыбнулась А. Г., который, размахивая бутылкой, высказал желание позавтракать у них. Женщина украдкой взглянула на меня, стоявшего за спиной А. Г.

— Конечно, Ларсен, милости просим обоих, — сказала она и широко распахнула двери. А. Г. ввалился внутрь, я последовал за ним. Мы явно застали обитателей дома врасплох — семейство только что встало, еще не завтракало и по случаю воскресенья пребывало в разобранном состоянии. Откуда–то возник муж, на вид несколько старше жены, он расплылся в сердечной улыбке при виде А. Г. и протянул руку мне:

— Бьёрн Юнсен.

Представилась и жена. Илва. Я со своего похмелья чувствовал себя здесь лишним, и мне стало совсем худо, оттого что Арне Гуннар пытается организовать плотный завтрак — с яйцами, селедкой, выпивкой. Тем не менее его старания увенчались успехом. Арне Гуннар попытался также пробудить интерес к моей персоне, объявив, что я писатель, однако эти его старания оказались менее удачными. Бьёрн Юнсен спросил, знаю ли я Моргана Кейна[10], а когда выяснилось, что не знаю, разговор застопорился. Видел я и сына, который забавлялся на полу с электронной игрой. Ему было лет шесть–семь. Помню, я еще подумал, что Илва, видимо, довольно рано завела ребенка. Мне в моем похмелье действовал на нервы писк электронной игры. Завтрак с яйцами и селедкой. И небольшой интригой. Выпьет ли Бьёрн Юнсен стопочку за компанию или он, как намечалось, пойдет с сыном кататься на лыжах? Илва настаивала на втором варианте. Арне Гуннар соблазнял: выпить будет неплохо. Сам Бьёрн Юнсен. посчитал, что осилит и то, и другое — сначала немножко водки, а потом пробежаться на лыжах. Я видел Юнсенов в первый и последний раз. За завтраком, в воскресное утро, в феврале восемьдесят третьего, т. е. прошлого, года. Неторопливо тянущееся воскресенье. Илва, нарезающая за кухонным столом хлеб (она, кажется, чуть настороже?). Бьёрн Юнсен, который выпивает далеко не одну рюмку, время, которое еле течет, мальчик, который начинает канючить и которого в конечном счете отсылают кататься на лыжах одного, но он вскоре возвращается и садится за свою игру, издающую столь пронзительные звуки. Ларсен спрашивает, не собирается ли Бьёрн в следующую субботу на «Бишлет», смотреть чемпионат мира по конькам, потому что он, Ларсен, может достать билеты. Бьёрн Юнсен, однако, не собирается, у него есть телевизор, и он предпочитает смотреть конькобежные соревнования дома. По телевизору куда лучше. У Бьёрна с Ларсеном явно теплые, приятельские отношения. Илва иногда тоже вставляет реплики, но она, кажется, раздражена несостоявшейся лыжной прогулкой. Я был тут совершенно посторонним человеком. Я знал, что никогда больше не встречусь с ними, что попал сюда случайно, незваным? да еще в сильном похмелье, поэтому я лишь пригуоил свою водку, тем более что до меня наконец дошло: пора домой, к подруге. Была ли Илва красавицей? Не помню, чтоб она показалась мне красивой, но какое–то впечатление, видимо, произвела, раз и подумал: «Не томится ли ona адесь, взаперти?» Но мне нужно было домой, и я искал повода откланяться как можно незаметнее, м не мог улучить момент, м продолжал сидеть в гостях у этого незнакомого семейства из Румсоса, пока не перевалило за полдень потом начало смеркаться — тут только а сумел выдавить из себя: «Ну вот, уже темнеет, мне пора отчаливать», м, поблагодарив хозяев, попросил А. Г. вызвать по телефону таксы и уехал. Это была первая и последняя встреча с Юнсенами, так что мои личные воспоминания ограничиваются тем воскресным днем. Дома моя подруга с вызывающим видом сидела посреди гостиной на крышке запакованного чемодана. — Мы разве не едем в Мексику? — процедила она сквозь зубы. — Почему же, едем, — отвечал я, самое время. И мы поехали. Нас не было полгода. По возвращении я хотел немедленно привести в порядок свои заметки, чтобы описать происходившее со мной там — в Мексике, в Центральной Америке. Но тут раздался телефонный звонок. А. Г. Ларсен. Он просил о встрече, и я пошел повидаться с ним; тогда–то я и выпытал у него эту историю, давшую толчок моему роману. Обращаю ваше внимание на то, что сам я абсолютно непричастен к событиям, о которых рассказывается в книге. Все свершилось в мое отсутствме, когда я находился в другом полушарии. Я не имел никаких (или почти никаких) контактов с теми, кто тут замешан. Меня эти события коснулись лишь через друга детства, с которым мы накануне моего отъезда в Мексику целый день прокутили, отмечая первое свидание после почты двадцатилетней разлуки. Так что для меня случившееся — дело стороннее. Но это стороннее дело оказалось такого свойства, что отодвинуло начатые было записки о посещении Мексики.

Еслы вкратце, то события, о которых пойдет речь, начинаются с того, что руководитель отдела планировавия в ОБОСе, член ВСА, архитектор Арне Гуннар Ларсен, расставшись со своей женой, завотделом в министерстве торговли, кандидатом юридических наук Бенте Берг, переезжает в Румсос. и там у него, как ни странно, завязывается дружба с живущей в том же доме супружеской парой, Илвой м Бьёрном Юнсенами. Многое из поведанного мне А. Г. указывает ма то, что человек он весьма своеобразный, однако я не стремлюсь подчеркивать его своеобразие или странности. напротив, я булу стараться, по мере возможности, истолковывать его мысли, чувства м поступки как присущие не одному ему. Это, в частности, относится к тому, что он рассказал мне о разрыве с женой и переселении в Румсос.

Свою бывшую супругу. Бенте Берг Ларсен, он назвая «деловой женщиной», добавив при этом, что у него была «идеальная жизнь» и что в своем браке он стал «свидетелем идеальной жизни и идеального супружества» — свидетелем, поскольку А. Г. много лет наблюдал эти отношения и себя самого (как «одного из действующих диц идеального супружества») словно со стороны. Он чувствовал себя чужим, лишним в собственном браке и в собственной семье, состоявшей из жены и двоих детей, десятилетнего Мортена и восьмилетней Кари. с которыми он жил в центре Осло, в квартире возле парка, Санкт–Хансхёуген. Далее он обрисовал среду, в которой вращалась супружеская чета Берг–Ларсен. назвав ее «норвежской элитой, об утонченности, интеллектуальности и беспристрастности которой ходила молва по всей стране». Означенная элита включает в себя преуспевшую молодежь конца 60‑х годов, тех, кто теперь занимает теплые местечки в государственном аппарате либо же в единственной партим, обладающей достаточным влиянием, чтобы определять политическое и обществевное развитие Норвегни в нашем веке, то есть в Норвежской рабочей партны. А. Г. поделылся со мной своей радостью, оттого что порвал и с браком, и с этим кругом. Да–да, он до колик смеялся и дрожад от волнения, когда перебирался в свою новую четырехкомнатную квартиру в Румсосе. «Наконец–то можно начать жизнь сначала». При этом, подчеркивал А. Г., ом прекрасно понимал, что он всего–навсего «лысый стареющий мужчина сорока двух лет от роду». Да, он муниципальный чиновник, но, гордо и страстно заверял А. Г., ов в дальше будет отдавать свои сизы проектированию повых квартир м жилых районов, «хотя экономическая ситуащия становится все более напряженной и особенно требует благоразумия, умеренности и трезвости». Так что он сознавал, что за человек переселяется в Румсос co своим скарбом, и все же в глубине души почитал себя счастливцем, поскольку избавился от жены, «поглощенной собственным преуспеванием», и от своих «высокопоставленных детей» и поскольку перед ним открывалась новая жизнь.

Рассуждая о бывшей жене, об их бывшем совместном доме, об их прежнем круге знакомых, А. Г. не ограничивался привычными формулировками. Он говорил со злостью, чуть ли не с ненавистью и слова выбирал, не характерные для той среды, к которой он, пусть против воли, принадлежал сам. «Преуспевание». «Элита». Слово «идеальный» для выражения ненависти. Когда А. Г. рассказывал о своей прежней жизни в квартире на Санкт–Хансхёугене, его речь пестрела такими словами. А. Г. Ларсена вовсе не смущало то, что и сам он, как мы знаем, сделал неплохую карьеру, став одним из шефов ОБОСа, чего отнюдь не стыдился. Чем даже гордился. Он служил существующему порядку. Откуда же тогда эта злость по отношению к другим, кто тоже служит существующему порядку и придерживается тех же политических убеждений, что и он? По–моему, объяснение коренится не в чудачестве А. Г., а в тоске. Его противоречивость объясняется тоской, нередко встречающейся среди социал–демократов того слоя, к которому относится А. Г. Это тоска по отчему дому.

Норвегию и норвежское общество невозможно понять без учета тоски по родному краю. Вероятно, нигде больше нет такой сильной тяги домой, обратно, как у нас в стране, особенно среди государственных служащих, тех, что управляют, распоряжаются делами — от самого низкого уровня до самого высокого. И это не конкретная тяга назад, в детство, к труженице матери, к жару кухни, к промерзшим, заколенелым детским варежкам, — это абстрактное стремление домой. В нем выражена неудовлетворенность выбившихся в люди служителей порядка тем, что они попали в чуждую им среду. Мне кажется, это явление — одна из отличительных черт современной Норвегии. Как бы то ни было, нагляднее всего она проявляется в Осло, на стадионе «Бишлет», во время чемпионата мира по одному из самых замечательных видов спорта, хотя и мало распространенному в мировом масштабе: по так называемому скоростному бегу на коньках. «Бишлет» тогда заполняют двадцать тысяч зрителей, они стоят плечом к плечу и смотрят на двух одиноких конькобежцев, которые круг за кругом, пара за парой движутся по овалу ледовой дорожки. Люли стоят на улице, зимой, нередко в пятналцатиградусный мороз, стоят, чтобы было теплее, на пенопластовых плитах. а то и на старых газетах, похлопызают себя по плечам, пьют водку, а чаще особую смесь чая с волкой, из термоса, и стоят так по многу часов, ревом и криками подбадривая одетых в трико уникумов на ледовой дорожке и окоченелыми пальцами записывая результаты каждого спортсмена, каждого круга, которые объявляют репродукторы в оглушительной тишине, наступающей вслед за окончанием забега. Соревнования транслируются по национальному телевидению, и норвежцы наблюдают на своих экранах, как переполненные трибуны взрываются знаменитым бишлетским ревом. От кого же исходит этот столь популярный в Норвегии рев? Говорят, от народа. Потому и собираются здесь те, кто служит существующему порядку, — с радостью, как один, идут они сюда, чтобы затеряться в толпе, нет, чтобы слиться с народом и извлечь из своих глоток вопль, который, соединившись с воплями других глоток и усиленный бетонными стенами стадиона и самым низким атмосферным давлением в котловине Осло, образует рев «Славных стоячих»[11]. Здесь собираются Чиновники, Финансисты, Плановики, Экономисты из международных организаций вроде МОТ[12] или ЖМОТ, Референты, Тузы из Объединения профсоюзов и НРП, Университетские профессора и ассистенты, Заместители министров, Сотрудники газет, радио и телевидения, как оппозиционно, так и конформистски настроенные к существующему порядку, Бывшие и будущие члены Государственного совета — все они сливаются с народом в унисонном реве, который подгоняет одетых в трико уникумов по овалу «Бишлета», по молочно–серой глади хорошо подготовленного льда, со сладостным скрежетом разрезаемого сталью коньков. Но народа там, увы, почти нет, одна только фикция. Народа там как раз недобор. Народ сидит дома и смотрит тот же чемпионат по телевизору. Простой люд давно смекнул, что действительность в цветном изображении сама пожалует к нему в гостиную, и перестал таскаться из своего пригорода к черту на рога, в центр, ради того чтобы стоять и мерзнуть, да еще, возможно, напиться на потеху всем вокруг. Народ давно уяснил себе, что крупные мероприятия гораздо лучше смотреть но телевизору. На стадион ходят одни пижоны. По телевизору и видно лучше, и слышно, и сидеть куда уютнее в собственной гостиной, не говоря о том, что обходится дешевле, — в общем, по всем статьям никакое событие не может конкурировать с хорошим телевизионным репортажем о нем. Так что народа на «Бишлете» — кот наплакал, явный недобор по сравнению с теми, кто, движимый своей социал–демократической тоской, как один пришел сюда ради того, чтобы слиться с массами, чтобы встать плечом к плечу с ними на «Славных стоячих». Эта

самая тоска по дому и обуяла А. Г., заставляя его страдать. Из–за нее–то они переехал в Румсос в ноябре восемьдесят второго года, за несколько месяцев до нашей с ним первой встречи. Он утверждал, что из–за нее распалась его семья. Насколько я понял, сам А. Г. считал эту тоску чем–то особенным, присущим только ему, во всяком случае, выделявшим его из среды, к которой он принадлежал, но в которой был по сути дела чужаком. Ему, в отличие от меня, она не казалась бременем, втайне тяготившим всех представителей этого круга.

В общем, для А. Г. Ларсена в разрыве с семьей и переезде из Санкт–Хансхбугена в Румсос была своя привлекательность, свой интерес. Наконец–то он сможет реализовать себя. Наконец–то в нем смогут проявиться те его свойства, от которых он прежде получал удовольствие втихомолку и которые, между прочим, сам находил несколько смешными. Например, его притягивала служебная столовая в ОБОСе. Хотелось поболтать о том о сем с сотрудницами, что он и делал, причем довольно часто (на его взгляд, слишком часто), и извлекал из этого огромную радость, и ловил себя на том, что сравнивает обстановку в ОБОСовской столовой, с ее распущенностью языков, с ее сплетнями, и свое «идеальное» супружество. ОБОСовская столовая была его увлечением, его страстью, там он, ординарный и скучный на вид, да еще напустив на себя скованность, неловкость, застенчивость, присаживался к столу рядовых сотрудниц и на полном серьезе толковал с ними обо всем на свете. И подсаживался он не к молоденьким и хорошеньким, а к самым прозаическим дамам среднего возраста, к тем, что не питали более сногсшибательных надежд, а, примирившись, свели свою жизнь к будничным заботам, — этих–то дам он и любил слушать и с ними любил вступать в беседу.

А. Г. поведал мне о своем, как он его называл, «увлечении» несколько смущенно. И все же он рассказал о нем, хотя его никто не тянул за язык. Точно так же он рассказал мне, что у него часто возникало желание сесть, совершенно одному, в поезд до Саннефьорда, выйти на вокзале и побродить по тамошним улицам, никого не разыскивая, никого не зная в лицо, так, чтобы и его никто не признал, — посторонним вернуться к родным пенатам. Неужели нельзя было взять и съездить туда? Нельзя, потому что, если бы он заикнулся о своем желании Бенте, она бы загорелась: «Чудесная мысль, обязательно захвати детей». Она увидела бы тут возможность для сына и дочери приобщиться вместе с отцом к временам его детства. А. Г. же как раз этого и не хотел. Он хотел приехать в родные края «незнакомцем», «посторонним», «человеком без прошлого и настоящего», а вовсе не отцом преуспевающего семейства, стремящимся показать отпрыскам нищету своего детства.

В собственном доме у него было одно, очень сильное — и запретное — желание. Он мечтал сидеть на стуле и тупо смотреть в пространство, на виду у жены и детей. Они непременно должны были увидеть его. Увидеть и ужаснуться. Ведь в семействе Берг–Ларсенов не принято было попусту терять время, напротив, время (и жизнь) там употребляли с пользой. Все, начиная от отца с матерью и кончая Мортеном и Кари, тратили время на полезные занятия и расширяющее кругозор общение. Члены семьи постоянно соверщенствовались, в особенности дети, чем они несказанно радовали старших. Они жили полнокровной жизнью. Но в душе Арне Гуннара таилась мечта о том, что его дети войдут в гостиную и увидят своего отца: как он сидит на стуле и не сводит глаз со стены. Да–да, он такой, ваш отец. Забудьте все остальное, прочее лишь поза, маскарад, хотел бы он сказать им и в своих грезах наяву считал, что уже выложил это.

Так проявлялась социал–демократическая тоска власть имущих у преуспевающего начальника отдела, перевалившего за четвертый десяток. А. Г. же считал себя белой вороной и воспринимал свои желания как нечто постыдное, не переставая, однако, лелеять их и ее умеряя дикой злости на собственный образ жизни. Пора было кончать с ним. поэтому А. Г. развелся и переехал в Румсос, до колик смеясь, по его выражению, оттого что сумел–таки выпутаться.

Свою новую квартиру он обставил только новой мебелью. С Санкт–Хансхёугена не взял даже комода. Он купил все заново, и в первый же вечер, проведенный в Румсосе, на А. Г. снизошла удивительная благодать. Он был совершенно один. В окружении совершенно новой мебели. В совершенно новой для себя квартире. Он подошел к окну и выглянул на улицу. В других окнах горел свет. Мало кто задернул шторы. Он мог заглянуть в тысячу домов (ну–ну, без сантиментов). Он чувствовал себя счастливым.

А. Г. не случайно переселился именно в Румсос. Из всех пригородов Румсос был ему ближе всего. Объяснялось это тем, что там были воплощены (или, если угодно, погребены) его юношеские мечтания. В конце 60‑х он, — можно сказать, новоиспеченный архитектор — входил з состав группы. проектировавшей Румсос. Они задумали создать микрорайон, комфортный для человека. Им отвели одетый холмами участок в Лилломарка, угозо нетронутой восточнонорвежской природы, с елями, зесными озерцами, пригорками, пологими вершинами, болотами м скалистыми кручами. Там им предстояло спроектировать жилой комплекс на восемь тысяч человек. Это было больше, чем вего родном Саннефьорде, так что у А. Г. было совершенно особое ощущение от работы. Подумать только: сотворить на кульмане целый город, крупиее того, в котором прошло его детство. Конечно, он был еще желторотым, еще не завоевал авторитета среди проектировщиков, и все же… все же он тоже работал. То, что возникало у него в голове в виде идеи, если заслуживало одобрение группы, переносилось на бумагу и становилось эскизом. а потом могло войти в окончательный проект м воплотиться в действительность, т. е. определять жизнь восьми тысяч человек как некая совокупность, без которой им было не обойтись, как некая данмость, от которой зависела существенная часть их повседневной рутины, на многие поколения вперед.

Участок располагался к северу от Гроруда или, точнее, примерно в километре от чудища под названием Аммеруд. Архитекторы и хотели создать район, который бы стая протестом против Аммеруда. Альторнативой ему. Гигантские жилые кварталы Аммеруда, корпуса в двадцать этижей высотой, по сто метров в длину, с тысячью жителей в каждом, и все это в чистом поле, где нет ничего, кроме заполонивших округу домов серого бетона — вырвавшееся из–под контроля порождение холодного технологического века (так считали А. Г. и другие архитекторы). Их доводом в споре и должен был стать Румсос. Городок на восемь тысяч человек. На которых бы не давили бездушные жилые махины, куда они будут забираться по вечерам. Микрорайону предстояло раскинуться вокруг широкой луговины. Несколько обособленных кварталов. Архитектоническое целое из невысоких корпусов и домиков на одну–две семьи. С проходами между отдельными кварталами, с тропинками. Для автомобильного транспорта микрорайон был закрыт. Весь участок опоясывала кольцевая дорога, от которой ответвлялись подъезды к различным кварталам, к стоянкам, где положено было оставлять машины. Оттуда водители, перейдя на пеший ход, направлялись в глубь кварталов, к разбросанным на лугу домам — по замыслу проектировщиков, изобразивших все это на листе ватмана, район. должен был стать апологией Жизни, которая есть контакт между людьми. К каждому кварталу примыкали школа и детский сад. И школы, и Детские садики были небольшие, в двух шагах от вашего дома. Отводились участки и под промышленную зону. Жизнь в городке должна была бить ключом. Просторные лоджии при квартирах. И еще отдельная лоджия возле прачечной (помещения для стирки), где можно было развесить выстиранное белье. По соседству с домами намечалось соорудить вместительные сараи, которые бы также служили мастерскими. Здесь, между сараями, и рядом, на лугу, было приволье для общения. К вечеру тут должен был кишеть народ: женщины пьют кофе, мужчины переговариваются, стоя за верстаками, дети играют — картинка из итальянской жизни, перенесенная на норвежскую почву, всего в каком–нибудь калометре от этого чудовищного Аммеруда. Сама архитектура должна была петь осанну человеческим контактам. Здесь не могло быть речи об изолированности и одиночестве. С внешней сторовы многоквартирных домов проектировались вместительные лифты: даже такой ничтожный повод, как поездка в лифте, использовался тут, чтобы подтолкнуть людей к общению. Движутся вверх–вниз кабины лифта. Развовается на лоджии вывешенное для просушки белье, реет его многоцветье. Толпится на лугу народ. Смех и крики. И тут же, неподалеку — покой и тишь природы. Живописная местность с пешеходными тропами, которая всегда привлекает норвежцев.

Таким был Румсос на стадии замысла. На замысел этот столкнулся с действительностью, етолкнулся с администрацией ОБОСа, е его технолюгами, а потом еще и с подрядчиком. Столкновение, крайне болезненное для юного Арне Гуннара Лареена и для его единомызтленников, архитекторов. Просчитали затраты. Слишком низкая рентабельность. Кое–где добавили по, нескольку этажей зданиям. Тут и там всунули лишний дом. И вое изменилось. Прекрасный замысел был сведен на нет, от него остались рожки да ножки. «Попел наш Румеос» — так воспринял положение А. Г. Технологи. вносили поправочку сюда, поправочку туда. В целом идем вроде бы еохранились, но от поправок пострадала общая концепция. Автомобильные стоянки и пешеходные зоны остались, так же как идея строить школы и прочие учреждения в пределах микрорайона, но все это далеко не в тех масштабах, которые предусматривали проектанты и которые они считали единственно приемлемыми в данном случае. Взявигийся за дело подрядчик внес еще одну поправку: подъемник, указал он, имеет совершенно определенную конструкцию, которая не сочетается с некоторыми идеями молодых, радикально наетроенных архитекторов. Следовало либо сохранять идеи и конструировать новый (доселе неведомый) тип подъемника, либо учесть особенности имеющейся модели и соответственно модифицировать проект. Так создавался Румсос. От гравдиозного замысла осталось всего ничега Юный А. Г. Ларсен извлек для себя урок о том, что миром правят технология и капитал. Теперь он, правда, расценивал ситуацию несколько иначе.

Румсос превратился в его глазах в район, где новые, радикальные идеи оттачивалиеь требованиями действительности. Он видел в проектировании Румсоса плодотворное взаимодействие смелых идей и трезвого расчета, с ограничениями, налагаемыми резльными условиями (как–то: производственные ресурсы, конструкция подъемника, характеры людей, сложившиеся цены на цемент, существующий уровень дохода с капитала и т. д ит. п.). На этой основе был создан микрорайон, которого им, по мнению А. Г..Ларсена, можно было не стыдиться. Памятник современной Норвегии 70‑х годов, Румсос ведь и был современной Норвегией. Уж если искать конкретное воплощение Норвегии, которой с такой гордостью служил А. Г. Ларсен, лучшего образца, чем Румсос, было не найти. В этот самый образец он и переселился, когда пришла пора заново начинать жизнь.

Он переселился сюда, и его дети узнали нового отца. Более мрачного, более вспыльчивого, более разочарованного, чем отец, с которым они имели дело прежде. Отца, который мог рычать, как раненый зверь (выражение А. Г.), обижаться, как ребенок, быть крайне уязвимым — в общем, бомба замедленного действия на двух ногах. Человек, умудренный опытом, а потому раздвоенный, неуверенный в себе — и добродушный. Возможно, он испугал своих «высокопоставленных детей», и все же ему хотелось предстать перед ними именно в таком виде. Он как бы намекал Мортену и Кари на ошибочность того, что раныше сам старался внушить им: нельзя, дескать, разбазаризать свою жизнь, ведь это школа (говорят же, школа жизни), в которой каждый вечер приходится держать экзамен по рациональному использованию отмеренного нам недолгого срока на земле. Теперь он пытался подсказать им, что это неверно. Что жизнь нужно принимать такой, какая она есть, со всеми ее радостями и горестями, что жизнь содержит уйму всякого, в том числе неуловимого, как свет, и преходящего, утекающего между пальцев, за что она не выводит оценок, но чего все же не стоит упускать. Вот почему он ‘стал с прохладцей относиться к своим отцовским обязанностям. Подолгу спал утром, не старался как можно интереснее обставить встречи с детьми. Читал за столом газету вместо того, чтобы вызывать их на разговор, спорить, в конце концов, просто поддерживать беседу. Отсылал детей на улицу самим искать себе занятия, а в это время отдыхал, размышлял о жизни или тупо смотрел в стену. Скармливал им конфеты вместо морковки. Нроливал молоко на брюки. Пусть видят отца с пятнами на штанах. Пусть видят печального отца, чтобы потом вспоминать его как олицетворение жизни. Однако таким он бывал только с детьми — и наедине с собой. На людях он казался прежним. Заурядный ина вид начальник отдела планирования, сдержанный, дружелюбный, ровный в обращении. Правда, он теперь разъезжал в серебристо–сером «саабе». Этот его «сааб», в котором он каждое утро отправлялся на работу, стоял в румсосском гараже. Но в основном А. Г. не изменил своим привычкам.

В частности, бегу трусцой. Подобно большинству мужчин его возраста и круга, Арне Гуннар Ларсен был любителем бега. Учитывая круговорот жизни и пределы, которые он ставит осуществлению наших самых главных надежд, А. Г. заботился о своем теле. Каждый вечер, облачившись в спортивный костюм, он бегал возле многоэтажных корпусов Румсоса. Заведенный ритуал, во время которого он слышал биение своего сердца. Одетый в защитный костюм современного человека, А. Г. каждый вечер бегал от болезни и смерти по бесснежным тропинкам в Румсосе. Он также вступил в Гроруддаленское общество поощрения искусства: будучи архитектором, он, естественно, был не чужд изобразительных искусств, и его привлекало такое интересное и нужное дело, как приобщение к ним жителей новых районов, что поднялись после войны в узкой, протянувшейся на целую милю[13] долине и по бокам от нее. А еще в Румсосе было открыто местное отделение рабочей партии. В тот период, на рубеже восемьдесят второго — восемьдесят третьего годов, партию волновали три вопроса. Первый — размещение ракет, в связи с чем велись жаркие дебаты вокруг замораживания арсеналов и того, насколько далеко следует заходить в одностороннем разоружении. На повестке дня стояло также выдвижение кандидатов от этой партии на выборах в столичный муниципалитет. А в местном масштабе, в самом Румсосе, требовали разрешения социальные проблемы, вызванные высокой квартплатой. А. Г. Ларсен постоянно сотрудничал с рабочей партией, убежденный, что таким образом вносит свой вклад в очень важную деятельность, в контексте Норвегии приобретающую решающее значение. Их неболышая, но исполненная благоразумия партийная ячейка собиралась в зале «Б» культурного, общественного и торгового центра Румсоса и представляла как норвежский народ, с его здравомыслием и некоторой ограниченностью, так и победоносцев, тех, кто в силу исторических причин стал у кормила власти. Большинство членов ячейки отличалось крепкой народной рассудительностью, которую они, возможно, еще культивировали в себе — и правильно делали. Тем не менее поближе ни с кем из местных партийных деятелей А. Г. так и не сошелся, хотя какие–то отношения с ними были и он время от времени захаживал к ним в гости. Впрочем, вечерами он в основном сидел дома. Ставил хорошую пластинку и под лившуюся в комнату стереофоническую мелодию корпел над взятой домой работой: начальнику отдела не уложиться в конторские часы, с десяти до четырех. Иногда он занимался партийными делами, а то погружался в роман или в какую–нибудь другую книгу. Бывало, что в своей новой жизни он просто слонялся под проигрыватель по квартире. У него было ощущение, что он впервые за много лет нашел себя. Он словно наконец–то обрел дом. Чего ему недоставало, так это друга.

А. Г. вставал у окна квартиры и не сводил глаз с чужих окон, в болыпинстве своем ярко освещенных. Шторы не задернуты, и можно совершенно свободно заглянуть внутрь. Видно цветное свечение телеэкранов. Различимы и люди, которые сидят на диване или же, внезапно поднявшись, идут по комнате и попадают под люстру. А. Г. может, совершенно не скрываясь, наблюдать за ними. Открытые взору, они передвигаются в собственных квартирах. А. Г. заворожен. Вон они, за освещенными окнами, у него на виду, в корпусе наискосок или в домах напротив, на другой стороне. Время от времени кто–нибудь из людей возникает в окне, среди зелени комнатных цветов, и тоже выглядывает наружу, возможно, смотрит на него, А. Г., который наблюдает за ними. Там идет жизнь. И А. Г. мог быть там. Он безумно мечтал о друге! Вот что ему необходимо. Ему необходим друг! Человек, с которым можно дружить, на которого можно положиться и который мог бы положиться на А. Г. Ларсена.

Обо всем этом мне рассказал сам А. Г., несколько сконфуженный своими словами, однако не скрывающий, что сильнее прочего он страдал от скромного, немудреного желания иметь друга. Чтоб было на кого положиться и чтоб кто–то мог положиться на него. Но как завести друзей в Румсосе? Это оказалось невероятно сложно. Бегая, А. Г. поразился тому, насколько пустынны улицы норвежского пригорода. Жизнь, которая так свободно открывалась за окнами, была не более чем иллюзией, поскольку тут, на земле, рядом с домами, она не только не кипела, но была очень скудной, если не вовсе отсутствовала. Очевидно, современных норвежцев ни капельки не трогал внешний мир и они плевать хотели, если кто–то и увидит их, им даже в голову не приходило бояться этого, поскольку для них за пределами собственной квартиры были лишь безразличные кулисы (или природный ландшафт). В других странах, как известно, люди скрывают свою частную жизнь шторами, а то и солидными ставнями, прекрасно понимая, что за ними могут наблюдать. Здесь же — ничего подобного. А. Г. познакомился с безжизнеиным Румсосом во время пробежек. Я так и вижу перед собой нашего одинокого бегуна. В вымершем пространстве. Он одет в свой защитный костюм, известный под названием тренировочного. Вот он выскакивает из подъезда и по тускло освещенному проходу выбегает в вечернюю темень, трусит между светящимися корпусами и унылыми мокрыми елями (или — после январского снегопада — между елями стылыми и заиндевевшими). А. Г. бежит и слышит собственное дыхание, ощущает биение своего сердца. Кругом, можно сказать, ни души. Разве что попадется навстречу хозяин, выгуливающий собаку. Коротко взвывает ветер, и этот вой произительным эхом отдается между домами, под елями, унылыми и мокрыми (либо етылыми и заиндевевшими), на дорожках, по которым трусит наш одинокий бегун, с облачками пара изо рта, в этом странном безлюдии, составляющем одну из главных примет современного норвежского микрорайона. Принюхивающаяся собака слушает, навострив уши, а потом все же подчиняется зову хозяина, у которого, следовательно, есть друг, друг до самой смерти. Арне Гуннар Ларсен обегает Румсос, все его двенадцать кооперативов, каждый со своим вымпелом, развевающимся на флагштоке, на лугу, и своим именем, соответствующим первоначальным географическим названиям лесного массива, который располагался к северу от норвежской столицы, и А. Г. внезапно потрясает чувство Отверженности, охватывает неизбывная жажда общения с теми, кто живет в освещенных квартирах, кто ходит по ним, ничего не стесняясь, как ходили люди до грехопадения, пока А. Г. бегает внизу, чувствуя себя Отверженным.

Это чувство Отверженности не смягчалось, когда он возвращался к своему дому, входил в подъезд и поднимался по лестнице, с ее режущим глаза светом и холодными каменяыми стенами. Не слышно ли чего? Он прислушивался, но сюда не доносилось ни звука. Двери. Наглухо запертые. Таблички с именами. Почтовые ящики. Перила. Он шел к себе, за дверь с надписью «Ларсен». На двери через площадку стояло «Юнсен». На других этажах, выше и ниже, стояли другие фамилии, на некоторых современных, тщательно выделанных табличках могла быть надпись: «Здесь живут Хане Петтер и Вибеке Халл Сименсены и еще Томас и Лине». Но соседей он видел редко. И то мельком. Сталкиваясь с кем–нибудь из них, А. Г. каждый раз любезно здоровался. Они отвечали на приветствие, довольно сухо, и торопились исчезнуть за дверью. Он пробовал предлагать помощь: как–то помог жившей этажом выше молодой маме по имени Бьерклунн, Глория Бьерклуинн, спустить по лестнице коляску © ребенком. Он попытался завязать разговор — и по пути вниз, и когда они уже сошли с лестницы, но она только застенчиво улыбнулась, вежливо поблагодарила за помощь и поспешила прочь. Один в пустом подъезде. Двери с крепкими запорами. Редко–редко они открывались, чтобы быстренько впустить гостя, и тогда из–за двери доносилась громкая музыка. Однажды он слышал так музыку от Юнсенов: на площадке остановилась парочка и позвонила в дверь, которая тут же распахнулась, и из квартиры вырвались радостные голоса и музыка, после чего дверь была мгновенно заперта снова. Один раз ему довелось увидеть и самих Юнсенов. Утром, уходя на работу. Дверь тогда открылась, и появившаяся на пороге фру Юнсен закричала: «Бьёрн, ты забыл бутерброды». Она кинула сверток ему вслед, и Бьёрн изящным жестом, одной рукой, поймгл его на лестнице… и не удержался, бросил взгляд на А. Г.: видал, мол, наших? Обычно же здесь царила пустота. А. Г. мечтал о дружбе. Но мог только смотреть, как соседи, не таясь, расхаживают за своими освещенными окнами, до бесстыдства самоуверенные, понятия не имеющие о том, что их видно. Да ведь на его площадке живет за закрытыми дверьми семья Юнсенов. А у него кончился кофе! Ему нужен кофе! Вот возьму и позвоню в соседнюю кваргиру. Одолжите кофе! До завтра, фру, обещаю. Честное слово. Отдам вдвойне. Но он не пошел к ним. Что удержало его? У него нет молока! Он не может без молока, пропади все пропадом. Сходить к соседям за молоком. Будьте любезны, у вас найдется пакет молока? Я не могу по утрам без молока. Простите, что ворвался. Но он так и не ворвался. Почему ои не сделал этого? Он, А. Г. Ларсен, привыкший к общению на самых различных уровнях, привычный к тому, чтобы руководить, давать указания, оценивать ситуацию. Что его удерживало?

Да, может показаться загадочным. что начальник отдела планирования в ОБОСе, член ВСА, архитектор Арне Гуннар Ларсен, который так тянулся к дружбе, не осмеливался перейти через площадку и попросить взаймы несчастный пакет молока. Впрочем, для жителя Румсоса тут нет ничего удивительного, это в высшей степени естественно. Однако А. Г. такое положение, при всей его естественности, унижало. Он видел в нем угрозу своему достоинству. Он стыдилея своих «страстей», которые делали из него посмешище. Ну, не посмешище, еще не хватало, чтоб он был посмешищем. Во всяком случае, превращали его в Страдальца. Представьте себе, как это мучительно! Жить, тоскуя по дружбе, и наталкиваться на одни только закрытые двери — и на приличия, которые не позволяют их открыть. Одиночество. Будь А. Г. в юношеском возрасте, оно бы, может, и красило его. Но одинокий мужчина сорока двух лет от роду? В этом было нечто жалкое. Что затрудняло признание. Из всего поведанного мне А. Г. и легшего в основу нашего повествования мучительнее всего дался ему рассказ о том, как он, взрослый, солидный мужчина, сидел в своем одиночестве в Румсосе и испытывал столь жалкие порывы. Представьте себе, он смертельно томился без человека, с которым можно перекинуться словом! Можно быть вместе. Такая непомерная тоска по такой малости. Доводить себя до умопомрачения от недостатка дружеского участия! При его должности, с его требованиями к жизни это было нестерпимо. Перейди площадку и попроси пакет молока. Тьфу ты, нечистая сила! Ну что, скажите на милость, удерживает меня? Всех, кто попадался ему на глаза в Румсосе, А. Г. записывал в потенциальные друзья. И начинал фантазировать, придумывать, как они найдут общий язык, чем будут заниматься вместе, о чем говорить. Таким другом мог, например, стать Юнсен, сосед по площадке, который с горделивой миной поймал свой завтрак. Они будут ходить на лыжах, благо снега уже достаточно. Далеко, насколько хватит сил. И еще долго — до и после прогулки — обсуждать, чем лучше мазать лыжи. Как же А. Г. томился… Его мучительная, постыдная тоска безжалостно свидетельствовала об одиночестве стареющего мужчины. Не помогали и напоминания о том, что он сам избрал для себя одиночество. Что он до сих пор мог быть уважаемым членом норвежской элиты. Но он вырвался из этой среды и теперь сидел в Румсосе, не решаясь пересечь площадку и попросить пакет молока. Возьми себя в руки, А. Г.! Перейди площадку. Одолжи молоко. Если он не в состоянии пересечь площадку и спросить пакет молока, когда оно кончилось в доме, значит, он безнадежен. Он пропал. Ну же, наберись храбрости! Но он был не в состоянии. Чем больше он уговаривал себя набраться храбрости, тем очевиднее становилось ему самому, что он не может сходить за молоком, потому что дело вовсе не в молоке, не в молоке, не в молоке!

Несомненно, А. Г. оказался у опасной черты. Он настолько запутался, что не мог выпутаться без посторонней помощи, и его ожидал серьезный психический кризис, из которого, по–видимому, не нашлось бы иного выхода, кроме как отступить, вернуться в привычное окружение. Если этого не произошло, то лишь потому, что к нему уже спешили на выручку. А. Г. и не подозревал 0б установленной за ним слежке. За запертой дверью с табличкой «Юнсен» тронулся лед. Там заговорили о нем. О человеке, живущем за дверью с табличкой «Ларсен». С ним явно дело нечисто. Бьёрн Юнсен обнаружил в гараже, рядом со своей машиной, новенький «сааб». А кто может позволить себе новый «сааб»? Они много говорили об А. Г. Наблюдали за ним. Через глазок во входной двери. Эти замечательные устройства, которыми снабжена каждая квартира в норвежских пригородах, позволяют выглядывать наружу, самому оставаясь незамеченным. Соседи видели в глазок, как А. Г. выходит из квартиры в спортивном костюме. И видели, как час спустя он возвращается, вспотевший, но не задохнувшийся. И обратили внимание, что он бегает довольно часто, точнее, чуть не каждый вечер. Это они тоже обсудили. Новый «сааб». Регулярные занятия бегом. Нет ли тут связи? Сколько ему лет? Илва готова была держать пари, что ему за сорок, почему он так усиленно и бегает. Бьёрн же утверждал, что его тренировки связаны с новым «саабом». Сосед изнуряет себя ежевечерним бегом из–за машины. Чтоб не утратить форму.

Итак, А. Г. попал под наблюдение. Кто–то говорил о нем, перемывал ему косточки, интересовался им. В конце концов ситуация переломилась. Бьёри Юнсен сам завел с ним беседу. В гараже. Субботним утром в середине января. Норвежская зима. Хмурое небо с низкими тучами, слякотный снег, пронизывающая сырость. А. Г. собирался смотаться в центр и взошел на второй этаж трехэтажного румсосского гаража, в котором вы‚строились автомобили самых разных марок и годов выпуска, темного гаража с низкими потолками, в котором пахло бензином и маслом. Пройдя к машине, А. Г. уже полез за ключами, как вдруг почувствовал у себя за спиной чье–то присутствие.

— Приличная тачка, — услышал он голос сзади. Он обернулся и увидел Юнсена.

— Не жалуюсь, — довольный, отозвался А. Г.

Они постояли какое–то время, любуясь серебристосерым «саабом». Потом Юнсен подошел ближе и заглянул в окошко.

— Как же ты с такой машиной без стерео? — ужаснулся он. А. Г. ответил улыбкой: он догадался, что Бьёрн Юнсен заранее все проверил. После чего тот намекнул ему, что может достать стереокомбайн. Новенький. И по дешевке. Совершенно новый автомобильный кассетник вместе с радио, за полцены. Что на это скажет сосед?

— Новый? За полцены? — переспросал А. Г.

— Да, — подтвердил Бьёрн Юнсен. Он даже обещал достать комбайн сегодня же, только не раньше вечера, потому что сейчас ему надо в Бьерке[14], и вернется он не скоро.

— Ах, в Бьерке, — протянул А. Г. — Чтоб тебя там ободрали?

— Ну уж нет, — отвечал Юнсен. — Спасибочки. Обдирают пусть дураков да липку. А я там работаю. Подрабатываю, — уточнил он. — Нам ведь у себя в Беверли–Хиллз[15] тоже нужно как–то изворачиваться.

— А основная работа у тебя где? — спросил А. Г., пытаясь увести разговор в сторону от сделки со стерео.

— В «Клесмане». Я продавец, — сказал Юнсен. А ты?

— Я работаю в ОБОСе.

— Большой, значит, начальник?

— Да, начальник, — ответил А. Г.

— А вон моя колымага, — кивнул Юнсен. — Как видишь, когда–то она была не хуже твоей.

Он указал на «сааб», выпущенный лет шесть–семь тому назад, — машину довольно заезженную, но с массой дополнительных приспособлений, которыми обычно увлекаются молодые автолюбители. из чего А. Г. заключил, что он неверно определил возраст Бьёрна Юнсена. Он принял его за тридцатилетнего, но теперь сделал поправку — нет, Бьёрну не больше двадцати пяти.

— Сколько всяких штучек, — заметил А. Г., лишь бы что–нибудь сказать, и тут же пожалел о своих словах, поскольку сам перевел разговор обратно на тему сделки. Бьёрн Юнсен не замедлил воспользоваться этим.

— Давай посмотрим, — предложил он. Они перешли к старенькому «саабу» Юнсена, и он продемонстрировал все, что у него было понаставлено. Среди прочего и великолепную стереосистему.

— Лучший стерео на рынке. Я тебе предлагаю такой же. Абсолютно новый. За восемьсот крон. Считай, даром. Что скажешь?

А. Г. неопределенно хмыкнул в ответ.

— Я зайду к тебе вечером, часиков в восемь, сказал Бьёрн Юнсен. Можно будет сразу и подсоединить. Так тебя интересует?

— Ясное дело, интересует, — сказал А. Г., — но…

— Значит, договорились? — Юнсен протянул руку.

А. Г. поколебался… и кивнул: «Договорились». Он подал руку навстречу Юнсену. Тот ответил крепким пожатием.

— Вот и ладушки.

А. Г. вовсе не отличался наивностью. Он прекрасно понимал, что новую стереосистему предлагают по детевке вовсе не за красивые глаза, и его тревожило собственное положение.

Очередной скандал в ОБОСе. ОБОСовский начальник взят под стражу за укрывательство краденого. Трюгве Хегнар[16]: «Этого следовало ожидать!» Бенте Берг Ларсен: «Я разочарована своим бывшим мужем». Быстро же А. Г. влип в историю. Не успел расплеваться с идеальным браком и интеллектуальной элитой Норвегии, как заделался преступником. Укрыватель краденого. Ерунда, конечно. Но после обвинений, выдвинутых против руководителей ОБОСа журналом «Капитал», после связанного с ними судебного процесса и оправдательного приговора А. Г., вместе с остальной верхушкой ОБОСа, чрезвычайно болезненно воспринимал все, что могло быть использовано против него.

Тем не менее он согласился. Целый день А. Г. внушал себе, что жалеет об этом: он сглупил и вечером, когда Юнсен позвонит в дверь, надо отказаться от сделки. Достаточно объяснить свое положение, и Юнсен непременно поймет, что А. Г. не может рисковать. И говорить нужно с досадой, чтоб Юнсен уразумел: загвоздка вовсе не в сделке, а в его работе. Боже упаси, сделка фантастическая, только последний кретин может отказываться от нее. Юнсен ведь понимает про риск? Что он не может рисковать? Но, когда Юнсен позвонил в дверь и с заговорщицкой улыбкой сообщил о стереосистеме, которая дожидается у него в багажнике, А. Г. надел пальто и пошел с ним в Гараж. Они отперли ворота. Там, в полутьме, в сырости, замешенной на морозе, бензине, масле и цементе, выстроились в ряд автомашины общей стоимостью в миллионы крон. Юнсен с Ларсеном достали магнитофон из багажника и начали прилаживать его в серебристо–серый «сааб» А. Г. Чад головой нависал низкий потолок румсосского Гаража. Бьёрн Юнсен забрался в машину соседа, сам же А. Г. стоял рядышком и смотрел, как Юнсен ловкими движениями подсоединяет систему. Пока он возился, заскрипели ворота и в Гараж, ослепив людей, въехала мацтина с горящими фарами. Вдалеке, на другом конце Гаража, из машины вышли двое мужчин и направились к выходу, пройдя чуть не в метре от них. А. Г. боялся, что они подойдут ближе и спросят, в чем дело, но его опасения были напрасны. Юнсен тем временем вмонтировал стерео. Готово! Теперь ты повязан! Теперь тебе не выпутаться! Ты у соседа в руках! Они опробовали покупку. Сели на переднее сиденье и проиграли кассету, которая нашлась в машине у Юнсена. Все работало. Порядок. Лучшая стереосистема на рынке. А. Г. отсчитал восемь стокроновых бумажек и протянул Юнсену, тот запихнул их в карман брюк. Ладушки!

Они покинули Гараж. Заперли дверь висячим замком и пошли к своему дому.

— Ты заметил, что я приволакиваю ногу? — спросил Юнсен.

— Нет, — сказал А. Г.

— Старая травма колена, — продолжал Юнсен. — От хоккея. Я играл за «Манглеруд–Стар». Десять лет как, а колено до сих пор чувствую.

— Десять лет? — удивился А. Г. Ты что, вундеркиндом был?

— Нет. Просто я уже в девятнадцать бросил спорт.

Грустная история. Я тогда играл в первом составе и провел за него четыре матча подряд. Вроде закрепился. Ты ведь согласен, что можно так сказать, если человек сыграл за команду в четырех важных встречах подряд?

А. Г. был согласен. Они шли к светящемуся огнями дому. Зимний вечер. Холод. Снег. Плывущие в вышине облака, темные и неприветливые. У парадного Юнсен с Ларсеном потопали ногами, стряхивая снег, и двинулись вверх по лестнице. А. Г. думал о том, с какой стороны лучше подкатиться к Бьёрну. Но он мог бы и не волноваться: когда они поднялись и очутились каждый перед своей дверью, Юнсен пригласил его зайти. По случаю субботы. Если, конечно, у него нет других планов.

Так А. Г. Ларсен попал за закрытую дверь с табличкой «Юнсен». Субботний вечер он провел с молодой супружеской четой и их сыном. Этот удивительный вечер перевернул судьбу А. Г., вовлек его в отношения, которых он искал, только куда теснее, чем ему хотелось бы. В ту субботу А. Г. оказался крепко–накрепко связан с Бьёрном Юнсеном и его семьей. Он переступил порог простого норвежского дома — квартиры в Румсосе. Стандартной квартиры в 95 квадратных метров[17], с угловой гостиной и тремя крохотными спальнями, квартиры, которую он фактически сам когда–то проектировал, чего у А. Г., по собственному мнению, не было никаких оснований стыдиться. Просторное, функциональное помещение. Где еще народ живет в современных квартирах площадью чуть не в сто квадратных метров? А Юнсены, небольшое семейство из трех человек, жили как раз в такой квартире. И их дом можно было с первого взгляда назвать полной чашей. Тут было все, что положено: диван с креслами, стенка, обеденный стол, телевизор, видеомагнитофон — одним словом, все. На диване сидела Юнсенова жена, Илва. Очень молоденькая на вид и, обратил внимание А. Г., нарядно одетая и подкрашенная. Как будто собралась в гости. Но она сидела дома и смотрела телевизор. Рядом с ней прикорнул на диване Малыш, в пижаме и укрытый пледом.

— Вырубай своих Херадсбё[18], — велел Бьёри Юнсен. — У нас гости.