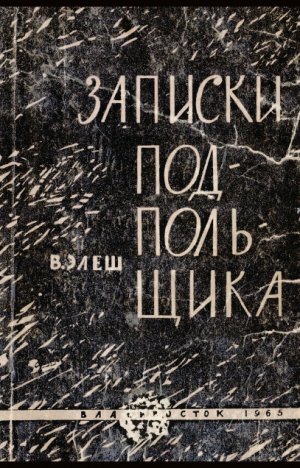

Элеш В., Записки подпольщика

Чувашский мальчик

По обеим сторонам глубокого оврага, заросшего высокими визами и лохматыми, старыми ивами, в одной версте от Волги, раскинулась чувашская деревня Кинеры. По дну оврага бежит веселый ручеек.

Из окон нашей избы виднеются яблоневые и вишнёвые сады, огороды, жерди с вьющимся на них хмелем, верхушки вязов и ив, выглядывающие со дна оврага. За ними, там, где заходит солнце, открывается величественная роща вековых, могучих дубов.

За околицей совсем другая картина. Направо, на фоне ржаного поля, нежно-зеленого весной и золотистого летом, тихо перебирали крыльями ветряные мельницы. Налево — поля и возвышенность Чар-ту со смешанным лесом. Дальше — остров Криушинский, а за ним красавица Волга. Широкой лентой она прорезает пески и луга, уходя далеко на восток. С высокого крутого берега Волги как на ладони видны корабельные сосны.

В деревне больше ста дворов. Бревенчатые, рубленые избы крыты тесом и соломой. Были и две курные избы. Эти широкие улицы, образующие букву П, заросли травой.

С ранних лет мы любили слушать легенды и сказки про Волгу, про большие волжские каменные города — Симбирск, Самару, Саратов, Царицын и Астрахань.

Ходили легенды и про нашу Чар-ту (по-русски — Царь-гора). Старики рассказывали, что здесь с войском стоял Иван Грозный, когда воевал с Казанью, и что на вершине ее зарыт клад.

Жигулевские горы, по рассказам, представлялись нам величественными, таинственными. Хотелось знать, что там, за этими горами.

Но больше всего мы любили Волгу. Она была рядом и доставляла нам много радости. Рыбу ловили круглый год. Особенно хорошо в июне клевала чехонь. Эту костлявую рыбу так и называли чувашской. Она была нашей главной пищей. С утра детвора собиралась на берегу. Купались, закидывали удочки, разводили костры, жарили рыбу.

Жизнь на Волге не прекращалась ни на минуту: вверх и вниз по Волге плыли пароходы обществ «По Волге», «Кавказ и Меркурий», «Надежда», «Самолет», совершая рейсы из Нижнего в Астрахань, из Нижнего до Перми, от Уфы до Нижнего. Буксиры тащили за собой караваны барж, на носовой части которых крупными буквами были выведены надписи «Бр. Нобель», «О-во Мазут»...

Ночью пароходы казались сказочными дворцами, украшенными разноцветными огнями. Медленно проплывали беляны, огромные светлые горы пиленого леса и связанные из бревен плоты с затейливыми и приветливыми домиками на них. На плотах горели костры. Вокруг них сидели плотогоны и пели песни, вывезенные с берегов Унжи, Ветлуги и с верховьев Волги.

Здесь моя родина, Чувашский край! Здесь я вырос, получил первое понятие о жизни.

В нашей семье, кроме близнецов (меня и Ивана), было еще два брата — Никита и Илья и сестра Матрена.

У отца земли было мало, и наша семья никогда не имела в достатке своего хлеба. Отцу приходилось наниматься пильщиком, а старшему брату Никите бурлачить на Волге. Я не помню отца без работы.

Наша изба была небольшая, крытая тесом. Кровати в ней заменяли скамейки из широких досок. Справа от двери стояла большая русская печь, да перед «красным углом» небольшой простой стол и стул. Вот и вся обстановка.

У нас любили сумерничать: после дневных трудов сидеть и отдыхать в темноте. Но вот мать зажигает керосиновую висячую лампу «семилинейку», а с появлением света приходит и сосед. Вслед за ним другой. Так постепенно изба заполняется людьми. Рассядутся где кто может: на скамейках и просто на полу, и начинаются беседы. Каждый старался рассказать что-нибудь: матросы с барж — о жизни в городах, плотогоны — о том, как они проводили сплав леса по реке Кокшаре, плотники и пильщики — о своем. Некоторые бывали в самарских и донских степях, где косили сено и хлеб.

Мы, дети, забившись в каком-нибудь укромном местечке, сидели тогда тихо-тихо, слушая рассказы бывалых людей. Так и засыпали. Обычно эти беседы затягивались до глубокой ночи. Мы любили такие длинные зимние вечера.

С пасхальных дней, когда земля становится суше, молодежь переносила свои развлечения в центр села, на площадь, где устраивался большой хоровод, пелись те же песни, что и на посиделках.

Чуваши — веселый, душевный народ. Однако жилось им нерадостно. Наряду с постоянными недостатками, в чувашских семьях часто вспыхивали болезни: брюшной тиф, дифтерит. Люди умирали, особенно дети. Моя мать родила 12 детей, а в живых осталось пять. Такие болезни, как чесотка и трахома, были национальным бедствием. В детстве я болел постоянно, особенно болезнью, которую называли горячкой. Тогда мать, бывало, натрет картошки и этой массой обвяжет ноги и голову. Вот так и лечили. Кроме горячки переболел я брюшным тифом, желтухой, дифтеритом и бог знает еще чем.

На несколько десятков деревень была одна больница и при ней врач и фельдшер. Больной, так и не дождавшись медицинской помощи, умирал.

Но более трудные дни для чувашей наступали осенью, когда надо было платить налоги. Срок этот приурочивался ко времени уборки скудного урожая хлебов и овощей и сбора хмеля. Народ готовился к этому, как к величайшему бедствию, торопливо тащили на базар последний кусок домотканого холста, последнего поросенка, петухов и все, что можно было продать.

Налоги и подати были высоки. Были подати государственные, были земские, были и церковные. Все они почему-то из года в год росли. Собирал налоги староста. С понятыми он ходил по дворам. Но не все могли платить. Тогда приезжали в деревню волостной писарь и старшина, а с ними и становой — добирать недоимки. Пороли.

Вот так я рос среди песен и радостей, болезней и слез. Когда повзрослел, исполнилось мне десять лет, пошел я учиться в церковно-приходскую школу, в деревню Щамалы. Все было интересно в школе, но самое примечательное для меня было то, что там зародилась у меня мечта. Она, эта мечта, и привела меня в 1904 году в Бичуринское 2-классное училище. Здесь застали меня события 1905 года.

Помню декабрьский солнечный морозный воскресный день; помню глубокий, отдающий синевой снег на улицах. В селе Бичурине небывалое оживление. У волостного правления огромная толпа — собрались крестьяне со всей волости. Здесь же и ученики. Шум, разговоры, смех. Вот неожиданно наступила тишина: стоя на облучке кошевы, начал говорить, обращаясь к народу, кто-то в форменной фуражке и шинели с башлыком. Это был студент Казанского университета Николаев. Он говорил тогда о том, что чуваши мрут от голода, слепнут от трахомы, что народ держат в темноте, давят налогами.

Толпа слушала неслыханно смелую речь. Каждое слово падало на благодатную почву. Это понятно: чуваши ненавидели царский режим и полицейский произвол. Налоги и разные земские сборы ложились на крестьян тяжелым бременем. Малоземелье и низкая урожайность постоянно держали народ на крайней степени голода и нищеты.

На призыв Николаева захватить власть в руки крестьян народ ответил быстрыми действиями. Были арестованы волостной старшина, писарь и урядник. Создан временный волостной комитет.

Однако народная власть просуществовала недолго. На третий день в село прибыл становой пристав с ротой солдат. Несколько человек было арестовано, а на жителей в наказание было возложено содержание прибывшей роты солдат. Село будто вымерло. Появились в нем урядник, жандармы...

Разрозненные восстания крестьян происходили и в других волостях Чебоксарского уезда, но эти восстания, не получив широкого развития, быстро подавлялись.

... Окончив в 1906 году 2-классное училище, я решил продолжить образование. Была заветная мечта стать капитаном.

В лапах улицы Мокрой

Я знал, что 20 октября приемные экзамены в Казанском речном училище. Решил попытать счастья. «А если не попаду, — думал я, — останусь в городе. Подыщу работу».

Посоветовался со старшим братом Никитой. Он одобрил и дал на дорогу серебряный рубль. С этим рублем 19 октября 1906 года на пристани Звениговский Затон я сел на пароход. Спросил кассира:

— Сколько стоит билет до Казани?

— Рубль!

Что делать? Купить билет и остаться без денег? Решил на пристани в Козловке сойти. Оттуда до нашей деревни 12 километров. Но, к несчастью или счастью, пароход не остановился в Козловке. Я продолжал ехать без билета и все время думал, что делать.

Пока я переживал и думал, наступила ночь, пароход приближался к Казани. Пароход в Морквашах стоял всю ночь, грузился мукой.

Вот и Усть-Казанская пристань. Здесь тоже дебаркадеры убраны. Пароход пристал, приткнувшись к берегу носом. Я наблюдал, как матросы подали швартовы (чалка — по-волжски) и стали подтягивать корму. Наблюдал, и у меня зрела мысль: как только корма парохода подтянется ближе к берегу, разбегусь и выпрыгну на берег. Я так и сделал. Прыжок мой был достоин рекорда.

... В речном училище швейцар принял меня за нищего. Он сказал:

— Нищим не подают. Здесь училище.

На мне был весь в заплатах полушубок, грязная солдатская шапка, на ногах лапти, за плечами котомка.

— Я не нищий, пришел учиться, — ответил я.

Оказалось, что экзамены уже прошли, но швейцар все же доложил обо мне начальнику.

Через несколько минут в прихожую, она же и приемная, вошел внушительного вида рослый морской офицер. Я заметил пышные светлые усы на морщинистом продолговатом лице и толстые губы. Серые, чуть навыкате глаза смотрели, как мне показалось, строго. Это был начальник училища Михаил Васильевич Черепанов.

Он подошел ко мне и спросил:

— Вы хотели меня видеть?

Вместо ответа я подал ему прошение с документами. Он внимательно просмотрел их.

— Хочу быть капитаном, — сказал я.

Находившиеся тут ученики и два швейцара громко рассмеялись, а М.В. Черепанов, еще раз внимательно оглядев меня, распорядился проводить в один из классов.

Для меня одного он организовал приемный экзамен, использовав для этой цели находящихся в училище преподавателей. То ли вопросы задавались мне легкие, то ли на самом деле я был подготовлен, но отвечал я по всем предметам неплохо и был принят в Казанское речное училище. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю Михаила Васильевича Черепанова.

Сразу же после экзаменов секретарь училища предупредил меня:

— Элеш! Учтите, в лаптях в училище ходить нельзя.

А у меня, кроме лаптей, каравая черного хлеба в котомке, ничего не было.

Я вспомнил, что в Казани, на Мокрой улице (а училище находилось в Адмиралтейской слободе, в 3-х километрах от города) арендует постоялый двор наш деревенский русский сосед М.П. Мосолов. Я направился к нему.

М.П. Мосолов и его жена Антонина Захаровна приняли меня приветливо. Оба они были еще молодые, приятные люди. Когда я им рассказал, что поступил в Казанское речное училище, удивлению их не было предела. При помощи этих отзывчивых людей выход из моего бедственного положения был найден: мне дали во временное пользование старые сапоги и пиджак хозяина, разрешили жить у них на постоялом дворе.

В первый же день я написал старшему брату письмо в деревню:

«Дорогой брат Никита!

Шлю тебе и всем большой поклон; 20-го числа я сдал экзамен в Казанское речное училище и хожу на занятия. В лаптях в училище ходить нельзя, поэтому Мосоловы дали мне на время старые сапоги и пиджак. Рубль, что ты дал мне, я бережно трачу, но он приходит к концу. Живу у Мосоловых на постоялом дворе. Для того чтобы продолжать учиться, мне надо хотя бы валенки, в них зимой в училище можно ходить, и костюм какой-нибудь, да надо немного денег, хлеба и картошки. Напиши, как быть дальше».

Через неделю приехал Никита, которого я вовсе не ожидал. Я ему очень обрадовался. Да и он, обычно всегда суховатый в обращении с людьми, был трогательно ласков со мной.

Оказывается, мое письмо обрадовало не только нашу семью, но и всех в деревне. Дядя Петр Миронович Девеев помог деньгами, купил мне валенки, местный портной сшил для меня без мерки костюм из хлопчатобумажной темной материи. Выходит, почти вся деревня приняла участие в моей судьбе. Брат привез мне еще каравай хлеба, картошки, пирожков домашних. На прощание оставил три рубля.

Улица Мокрая, где я поселился, оправдывала свое название. Она была самой грязной в городе. Не только весной и осенью, но и летом, при первых дождях, она становилась непроходимой. Улица постоялых дворов, грязных ночлежек, кабаков и трактиров, чайных и лавочек, она заканчивалась свалкой нечистот. У свалки стояла из красного кирпича церковь пророка Ильи.

Постоянными жителями улицы были содержатели кабаков и прочих заведений и обслуживающий их персонал, служители церкви Ильи, запойные пьяницы обоего пола да случайно заезжие в город бедняки.

«Почему они потеряли человеческий облик?» — думал я.

На постоялом дворе были люди всякого звания и общественного положения в прошлом.

Здесь я встретил студента-медика Казанского университета, некоего Сергея Николаевича — человека невысокого роста, хлипкого сложения, со светлой жиденькой бородкой. И глаза у него были серенькие, невыразительные. Весь он был какой-то мягкий, ходил тихо, незаметно. Носил студенческую форму из синего диагоналя, студенческую фуражку. Тужурка никогда не расстегивалась, под ней не было белья. Наступили холода, а он оставался в летнем, ходил весь съежившись. Лекций в университете не посещал. Он вызывал во мне жалость. И несмотря на все это, я смотрел на него как на бога. Шутка ли сказать — студент!

Хозяйка брала уроки и за это подкармливала его.

... До боли мне было жаль в ту пору одну женщину. Молодая, лет двадцати пяти, не больше, она появилась в нашем дворе, обратив на себя внимание всех. Высокого роста, стройная, с темно-карими глазами, обрамленными черными ресницами. Трезвая, она держалась с достоинством. Тогда в ее глазах стояла тоска, ярко-красные и полные губы выражали брезгливость. Одета она была не в пример жителям Мокрой улицы просто, но со вкусом. Пьяная, она плакала. Как мне хотелось, чтобы она выбралась на дорогу. Но неотвратимо она опускалась на дно. И некому было ее спасти. Постепенно ее хорошая одежда превратилась в тряпье, все чаще появлялась она на улице пьяной и, наконец, стала, как и многие, уличной девкой.

На Мокрой улице я почти не видел радостных лиц, не слышал смеха. Но горя тут было хоть отбавляй.

В то время я наивно думал, что все несчастья людей происходят только от пьянства.

Сам я питался плохо: черный хлеб и картошка, а когда кончался привезенный из деревни картофель, я переходил на один черный хлеб с водой.

Три рубля из деревни я получал не всегда. Из них за место на нарах нужно было отдать по 3 копейки в день. За два фунта хлеба в сутки по 7 копеек, да еще надо было выгадать на учебники и письменные принадлежности. Бывали дни, когда совсем нечего было есть, я голодал.

Несмотря на такие лишения, я не падал духом. Учился, ходил в городскую библиотеку, любил книги. И ни разу не болел. Сказались деревенская закалка и занятие физическим трудом с детства.

Учился я хорошо. Наш класс состоял из учеников разных возрастов (от 20 до 35 лет). Многие были женаты, служили на пароходах на командных должностях, имели детей. Большинство из зажиточных семей. Одетые с иголочки в форму речного училища со светлыми пуговицами, в шинелях от лучших портных, они сторонились меня.

Но зато отношение ко мне начальника училища М.В. Черепанова было отеческим. Он преподавал «Навигацию». В каждый свой урок вызывал меня к доске, показывая этим, что следит за моими успехами. Я боготворил его.

М.В. Черепанов любил отмечать выпуски учеников торжественно. Обычно на эти торжества приглашались пароходовладельцы. В 1907 году присутствовал почетный шеф училища, миллионер, владелец многих пароходов и барж, хлеботорговец, купец первой гильдии Землянов. Лицо у него было грубое, неотесанное и бородатое. Говорить он не умел, сильно заикался, однако выступил с речью, в которой было немало оскорбительного для учеников. Надо было видеть тогда М.В. Черепанова! Он стремительно вышел на середину залы. В отличие от Землянова, он умел говорить. Но теперь он говорил особенно горячо.

Он хлестко тогда отчитал миллионера.

Однажды он останавливает меня в коридоре и спрашивает:

— Элеш! Вы бывали когда-нибудь в опере?

— Нет! — ответил я смущенно.

— Вот вам билет на «Пиковую даму», от Марии Васильевны. Непременно посмотрите! — сказал он, подавая мне билет.

Мария Васильевна — жена М.В. Черепанова — была добрейшей души человек. Высококультурная, с демократическими взглядами на жизнь, она немало помогала ученикам и заслуженно пользовалась уважением всех.

Билету я был очень рад и сердечно поблагодарил Михаила Васильевича. О «Пиковой даме» я не имел никакого представления. Надо сознаться, что даже слово «опера» для меня тогда было новым словом.

В театре я испытывал неповторимые чувства. Попасть из чувашской деревни в такой театр, как Казанский, было равносильно открытию нового сказочного мира. Я был буквально потрясен всем виденным: прежде всего люстрой, огромной люстрой, что свисала с потолка и сверкала тысячами огней, отраженных в прозрачном хрустале; величественной сценой, красоту которой мой ум воспринимал как чудо; артистами и публикой, непохожими на меня. Все происходящее в театре я остро переживал. Сидя в четвертом ярусе театра (всех ярусов пять), очарованный, я не смел пошевелиться.

Театральные переживания оставили во мне те же чувства, что и красивые сказки. Я хорошо понимал, что существует иная жизнь, но она для меня была несбыточной. Я продолжал оставаться жителем улицы Мокрой.

Весной 1909 года я окончил Казанское речное училище. Потом побывал в сибирских городах, поплавал на многих сибирских реках, но где бы ни был, я не забывал никогда моего бывшего начальника училища М.В. Черепанова. В 1928 году, вернувшись из-за границы и получив назначение в Ленинград, я случайно от капитана учебного судна «Товарищ» Лухманова узнал, что М.В. Черепанов живет в Ленинграде.

Конечно же, я прежде всего навестил своего старого учителя. Мы поздоровались. Я понял, что М.В. Черепанов не узнал меня.

— Михаил Васильевич, — сказал я, — прошу простить меня, что беспокою вас и Марию Васильевну. Я ваш бывший ученик по Казанскому речному училищу, тот чувашский мальчик, который пришел в лаптях.

— Да, да... чувашский мальчик... в лаптях. Вспоминаю. А Марии Васильевны не стало вот уже четыре года, — добавил он и глубоко вздохнул.

Он молча, внимательно рассматривал меня с головы до ног. Ему, видно, трудно было сравнивать хорошо одетого человека с тем мальчиком в лаптях, которого он знал много лет назад. Я рассказал о себе. В свою очередь от него узнал, что с первых дней революции он стал работать с большевиками в Ленинградском порту. Старика уважали. Ему дали хорошую квартиру, пенсию.

Старик потеплел. Ему было приятно, что питомцы не забывают его, вспоминают добром.

... Это была последняя встреча с М.В. Черепановым. Скоро меня перевели в другой город. Через год не стало и М.В. Черепанова — замечательного человека, доброго к людям.

На Волге

Зимняя учеба кончилась. В 17 лет я стал матросом буксирного парохода «Суворов», куда меня устроил начальник училища М.В. Черепанов.

Жизнь матросов была однообразной, но я был молод, меня интересовало все: сама Волга, широкая как море, ее красивые берега и люди, окружавшие меня. Здесь я уже не голодал: похлебка-тюря, каша пшенная, черный хлеб и кипяток всегда были к завтраку, обеду и ужину.

Исполнились и мои юношеские мечты: я побывал во всех городах Волги, Камы и Белой.

Жизнь бурлила в волжских городах. Со всех концов необъятной, обширной России текли сюда безработные, гонимые голодом. Волга превращала сотни тысяч людей в матросов, кочегаров, грузчиков, плотогонов, бурлаков. На десятках пристаней, растянувшихся на версты по берегу реки, загроможденных горами всевозможных грузов, стоял несмолкаемый шум.

В моей памяти сохранилась встреча в Астрахани с грузчиком Михаилом Кабановым, моим земляком-соседом. Его изба в деревне стояла через улицу, прямо против нашей. Это была бедняцкая семья. Небольшая изба с небольшими же окнами, крохотный амбарчик — вот и все постройки, да пустой двор. Лошади у них не было, не было и других домашних животных, кроме трех-четырех овец. В избе узкие скамейки по стенам, потемневшая от времени иконка в углу, небольшой простой столик да русская печь. Неуютная, сумрачная изба не была красна пирогами. На их столе я редко видел горячее кушанье. Обычно лежал каравай черного хлеба и стояла деревянная чашечка-солонка. Время обеда в семейном кругу у них редко соблюдалось. Каждый подходил к столу, когда хотел, отламывал — не резал ножом, а именно отламывал — кусок хлеба, посыпал солью и ел где попало. И в этой бедной, полураздетой, полуголодной семье, на черном хлебе и воде да на свежем воздухе рос и развивался крепыш и силач, чувашский Поддубный. Михаил Кабанов был старше меня на несколько лет и ушел из дома, когда я еще учился в селе Бичурине. Домой он не приезжал и, будучи неграмотным, писем не писал. И вот в Астрахани, на подмостках пароходной пристани, я столкнулся с ним лицом к лицу: он легко нес на спине огромный тюк кожи. Мы оба очень обрадовались. Тюк он отнес, и передо мной предстал широкий в плечах, пышущий здоровьем крепыш — подлинный волжский богатырь. Одет он был, как и большинство грузчиков, в рваную рубашку, шаровары из чертовой кожи, без меры в ширину, короткие в длину, в опорки. Голову его покрывала обыкновенная тряпка.

Я смотрел на его широкое загорелое лицо с синими глазами. Да, передо мной был тот же Михаил Кабанов из деревни Кинеры, только его слегка рыжеватые волосы стали светлее, да глаза смотрели без прежнего юношеского озорства, с какой-то затаенной печалью.

Он обхватил меня, легко приподнял и прижал к себе:

— Экий Топтыгин! — говорю ему, — пусти, раздавишь!

— Я любя, — смеется он.

Мы выбрали место на рогожных мешках с вяленой воблой, и началась наша длинная беседа на родном языке. Я рассказывал о деревенских новостях: кто умер, кто женился и кто болеет; говорил, что его очень ждут дома, а мать горюет и плачет. Он внимательно слушал, был молчалив и невесел, только задавал вопросы. Но и мне хотелось знать, как он жил и живет.

Ничего веселого не было в его рассказе.

Года два назад он поступил матросом на деревянную, нефтеналивную баржу фирмы Конецких. Первым же рейсом попал в Астрахань. Здесь обратил на него внимание подрядчик и, соблазнив большими заработками, уговорил Кабанова остаться в артели грузчиков.

— Год поработаю, — думал я тогда, — будет и лошадка и коровенка. А вот, как видишь, все еще продолжаю работать.

— Наверно, накопил денег и скоро поедешь в деревню? — спрашиваю я, — там будут рады!

— О деревне как не думать! Думаю, — отвечает он, — но ехать не могу.

— Почему же? Там тебя все ждут!

— Гол я как сокол, — отвечает он, — вот все мое богатство! — Говорит он, хлопая по штанам.

Когда босяки с Мокрой улицы ходили в рвани и без гроша, то было понятно: они не работали! А он, Михаил Кабанов, красавец и силач, много работает, а гол как сокол, как те же босяки с улицы Мокрой! Как же это?

В артели грузчиков, где был Михаил, работало около двухсот человек. Принимал в артель подрядчик, тесно связанный с управляющим пароходной пристани. За счет труда грузчиков хорошо наживались оба. Артель жила в грязнух бараках, принадлежащих подрядчику. Там же была столовая, хозяином которой являлся он же. Он наживался не только на труде грузчиков, но и на их питании, жилье. Наряды на работу давал подрядчик: захочет послать на выгодную работу — пошлет; захочет оставить день-два без работы — оставит. Изменить этот порядок грузчики не могли. Был у артели и свой старшина, выбранный грузчиками, но он бессилен был что-либо сделать. Обычно он быстро скатывался до роли подхалима хозяина и, как правило, начинал тянуть его руку.

В артели был разный народ. Тут и молодые, как Кабанов, случайно оторвавшиеся от семьи; средних лет, еще крепкие, здоровые, но потерявшие окончательно семейные и родственные связи, лишившиеся всяких нравственных устоев. Одни из них — типичные босяки, потеряли надежду на будущее, жили сегодняшним днем, остальные продолжали повторять пройденный товарищами нерадостный путь.

Грузчики работали посменно 12, иногда 14 и более часов в сутки. Приходилось носить на себе обычно пять-шесть пудов, а иногда 10 и 20. Это не все грузчики могли. В матросах и я испытал эту долю. Бывало сваливался вместе с пятипудовым мешком прямо в трюм.

В бараке грязно, у многих вместо матраца голая доска. А после трудов и грузчику хочется отдохнуть. Но где же может найти он желанный отдых? Только в трактире! Там свет, тепло, музыка! Вот и идут грузчики гурьбой в трактир и там пропивают последние деньги, что еще бренчат в карманах. Не беда: завтра подрядчик выручит — даст в счет зарплаты. Да, подрядчик не откажет и даже с большой охотой даст. Но зато при месячном расчете грузчик всегда оказывался в долгах у подрядчика. Кабанов не был пьяницей, но, живя в артели, приходилось артельно и расплачиваться: за трактир, за общежитие, за питание. Глядишь — и получать нечего.

— Вот и тянешь лямку из месяца в месяц, — невесело закончил Кабанов.

— Но как же так, — спрашиваю его, — ведь ты, наверно, неплохо зарабатываешь?

— Зарабатываю, дай бог всякому, — отвечает Кабанов, — до двадцати пяти рубликов, а иной месяц и больше, но в кармане шиш. Деревню я не забыл! Но как я туда появлюсь в своих лохмотьях?.. Засмеют!

Что я мог посоветовать этому богатырю? Ничего! Так мы и расстались с ним — оба с нерадостными думами.

Грузчики жили тяжело. Однако по сравнению с другими они были еще счастливчиками — имели работу, могли существовать. Рядом с ними на пристанях приволжских городов я видел несметные толпы безработных, бледных, болезненных, оборванных, босых. Они проели последние деньги, успели спустить за бесценок все, что у них было. Все они приехали сюда в погоне за работой, ждали работы, а ее все не было.

... При поступлении в училище я, как помнит читатель, ответил начальнику училища М.В. Черепанову: «Хочу быть капитаном».

Хотеть — это одно, но быть — другое.

Третью навигацию я работал на арендованном Казанским округом путей сообщения пароходе «Ермак» матросом-вахтером. Командиром был инженер Владимир Иванович Орлов. Это был типичный интеллигент, народник. Живой, энергичный, он ко всем относился запросто. Все привлекало в нем: его всегда ровное настроение, приятное, слегка продолговатое умное лицо, открытые глаза, манеры, его хорошее отношение к людям.

Прибыв на службу под руководство инженера Орлова, я был приятно удивлен, увидев, что подавляющее большинство матросов на землечерпалке и на шаландах были чуваши. Я подолгу разговаривал со своими земляками.

Работа в навигацию 1909 года у инженера В.И. Орлова на пароходе «Ермак» была для меня временной. Нужно было искать постоянную. Не придумав ничего путного, я решился поехать с инженером А.И. Воскресенским лебедчиком землечерпательного каравана «Волжская-II», командиром которого он был назначен. Караваи работал на плесе Нижний Новгород — Юрьевец. Проработав восемь месяцев матросом, я получил назначение на должность вахтера (письмоводителя) на той же машине. Дальнейших перспектив для себя я не видел. К тому же испортились мои отношения с багермайстером (руководителем всех работ землечерпательной машины) Маховым. Дело началось с того, что я заметил, как Махов включает в список несуществующих матросов, а их зарплату присваивает себе.

Сам Махов, довольно энергичный и умный делец, хорошо понимающий, что физический труд матросов и лебедчиков очень тяжелый, все же, в корыстных целях, держал неполный штат.

Я, конечно, не стал молчать, и Махов вынужден был прекратить свои проделки.

После этого случая, не доверяя уже Махову ни в в чем я стал проверять счета на закупаемые им материалы. Махов и тут оказался подлецом. Он представлял фальшивые счета.

Мой начальник, командир машины, инженер Вознесенский был человеком нерешительным, не любил заниматься делами и часто находился в отлучке.

Вот в этой обстановке из приказа по Казанскому округу я узнаю, что инженер В.И. Орлов назначен заведующим землечерпательными работами Томского округа путей сообщения.

«А не поехать ли мне в Сибирь?», — мелькнула робкая мысль...

Сибирь

Прибыл я в «столицу» Западной Сибири — Томск в воскресенье. Медлить было нельзя, так как деньги были на исходе. Разыскал квартиру В.И. Орлова. Он и его жена, Софья Александровна, приняли меня тепло, как желанного гостя. Вышел я от них радостный. И Сибирь окончательно преобразилась в моих глазах: огромная, еще неясная, она казалась мне приветливой и полной человеческой теплоты, как и семья Орловых.

На другой день я был назначен помощником командира парохода «Семипалатинск» и выехал в Омск, где тогда находился пароход. Вот и река Иртыш, большая и многоводная, но непохожая на Волгу. Волга величаво и плавно, как бы не торопясь, медленно несет свои воды в Каспийское море. Иртыш спешит, вырываясь в быстром и бурном беге из объятий отрогов хребтов Тарбоготая и Алтая. Несходны и паводки (разливы) рек. Волга широко разливается весной. Стоишь и думаешь: «Море!» А Иртыш в жаркие месяцы лета, июль — август, когда в горах начинается усиленное таяние снега и вечных льдов, полной грудью вздохнет, затопит берега, еще пуще стремясь слиться с Обью. Волга вечно в плавном, постоянном движении, а на Иртыше тихо. Я люблю Волгу, стремительную жизнь на ней, но полюбил впоследствии и Иртыш. Правда, здесь не было столько судов, белян, плотов, не слышно было и песен, но какой простор!

«Семипалатинск» оказался сравнительно крупным буксирным пароходом, имел просторные чистые помещения, а команда приняла меня в свою среду по-сибирски радушно. И потекла жизнь молодого помощника командира тихо.

... Шла первая мировая война. На Иртыше слабо чувствовалась военная обстановка. Разве только в том, что из многих семей молодые уходили на войну, да в городах появились юнцы в золотых погонах с одной звездочкой и саблей на боку. Стали расширяться слесарно-токарные и кузнечные кустарные мастерские: война требовала много снарядов. Быстро стал ощущаться большой недостаток в рабочей силе, и впервые на судах появились в качестве матросов и кочегаров казахи.

Говорили о войне всюду. Оживились театры, клубы, усилился интерес населения к газетам и журналам. Но о революции — гробовое молчание! Казалось, кругом тишь, да гладь.

Но тишина эта была только у нас, на Иртыше. Политическая жизнь в Петрограде и промышленных городах бурлила, как весенний паводок. Это стало чувствоваться по тону газет. В отчетах о заседаниях Государственной думы передавались речи депутатов оппозиции и немногословные и фильтрованные цензурой речи депутатов-большевиков. Жадно читали газетные данные о наших победах и провалах. Формула «Война до победного конца» была священной. Она была и моей формулой в то время...

А война продолжалась и требовала все новых и новых средств в масштабах, превышающих возможности страны. Выдержать таких огромных жертв страна не могла. Газеты стали писать о начале экономической разрухи, о недостатке продуктов в Петрограде и промышленных центрах, о плохом снабжении фронта, о разложении армии, о похождениях Распутина и министерской «чехарде»...

Стали появляться сведения о стихийных выступлениях женщин и рабочих. Телеграфное сообщение в феврале 1917 г. о том, что Николай II, а затем и Михаил отреклись от престола, всколыхнуло жителей, все еще живших в обывательском неведении. Площадь быстро наполнилась народом. У всех радостные и взволнованные лица, красные банты или ленты на груди. В тот же день состоялся митинг. Тут было все городское начальство, именитые купцы, чиновники всех рангов и простой народ. Внешне это казалось единством всех классов и сословий. Мне тоже казалось, что с революцией наступит эра новой, свободной жизни: народ, избавившись от гнета царизма, получит возможность свободно учиться, а налоги не будут больше давить крестьян и моих чувашей.

Всему этому я искренне верил и думал: есть искушенные в политике партийные люди, они и завершат устройство послереволюционной жизни.

Вскоре я был переведен в Томск, на земснаряд «Сибирская-III». На новом месте, конечно, были новые люди: командир — инженер И. Гохштейн, вахтер — бывший политкаторжанин, эсер Александр Рудаков, а в тридцатых годах, когда я его встретил в Москве, он уже был коммунистом. А пока что он успел создать на судне эсеровскую партийную ячейку. Александр Рудаков был первым членом революционной политической партии, с которым мне пришлось работать бок о бок в течение полутора лет. Он не увлек меня за собой и за своей партией. Был он какой-то неряшливый и неорганизованный во всем. Эсеровская ячейка под его руководством особой роли не играла. И когда в сентябре 1917 года был созван 1-й съезд водников Томского округа, делегатом на съезд команда избрала меня, беспартийного.

В октябре караван был отведен в Самуськовский затон на зимовку, а я стал учиться на Высших технических курсах в Томске. На некоторое время я оторвался от рабочей среды. Мало читал газет. Но даже из того немногого, что успевал урывками узнавать из газет, было достаточно, чтобы иметь представление о событиях. Я видел непримиримость партий, которая становилась все глубже, острее, и огорчался этим, совершенно не понимая, что идет жестокая классовая битва, борьба идеологий.

Жизнь не улучшалась. Надвигалась разруха и голод, армия разваливалась. Ушло в прошлое и сибирское изобилие в продуктах, а недостаток промтоваров в непромышленной Сибири был теперь обычным явлением.

И вдруг телеграф принес известие: революция! Создано первое в мире Советское социалистическое государство. Образован Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным.

На другой день появились сообщения о первых декретах, принятых II съездом Советов. Эти первые законы Советской власти изменили настроение многих. И это понятно. Когда правительство Керенского проводило в жизнь лозунг «Война до победного конца», большевики буквально в первый день своего существования на весь мир объявляют: «Довольно войны, мир народам!» — это было понятно народу: он смертельно устал от войны. Правительство Керенского откладывало решение аграрного вопроса, Советское правительство быстро решило этот вопрос, провозгласив: частная собственность на землю отменяется, земля принадлежит народу. Это тоже было понятно народу.

Эти первые законы открыли миллионам таких, как я, сущность Советской власти. У меня было такое ощущение, будто после долгих поисков я отыскал вдруг самых близких, родных мне людей. Улетучилось чувство сиротливости, и я почувствовал, что трудовой человек обрел прочную защиту. Своя это была власть!

В Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов шла жестокая политическая борьба. В октябре большинство в Совдепе принадлежало еще эсерам и меньшевикам.

Советская власть установилась в Томске только 6 декабря. Переход власти к Совдепу произошел для большинства населения города совсем незаметно. Рассказывали, что утром 6 декабря вооруженные группы красногвардейцев и солдат гарнизона заняли все основные правительственные учреждения и взяли на себя охрану города. На этом дело по захвату города и закончилось. Я узнал о новой власти только вечером 6 декабря, когда патруль не пропустил меня на занятия. Оказывается, был объявлен комендантский час.

У нас на курсах за короткое время прошли два собрания студентов. Выступали в основном кадеты и эсеры. Их на курсах было большинство.

Выступал и я, приветствуя декреты о мире и земле как законы, которые отвечали жизненным чаяниям трудового народа.

Меня на курсах стали называть большевиком, хотя ни к какой партии я в то время не принадлежал. Просто законы пришлись мне по душе, соответствовали моим взглядам.

Особую злобу вызвал у эсерствующих контрреволюционеров разгон Учредительного собрания, известие о котором было получено вечером 6 января. Главная улица Томска как бы ощетинилась: всюду группы людей спорили, шумели, кричали... По улице ходили патрули вооруженных солдат и красногвардейцев. Они вежливо, но строго уговаривали расходиться и не устраивать сборищ и шума. Им из толпы кричали: «Узурпаторы!..», «Кто дал вашим комиссарам право разогнать народных представителей?..», «Ничего, придет скоро расплата!»

В толпе слышались и голоса, оправдывающие разгон Учредительного собрания.

— Учредилка оказалась контрреволюционной, — слышится спокойный голос в толпе, — вот и разогнали.

— Правильно сделали, — поддерживает другой голос, — зачем нам контра!

— Контра нам ни к чему, — говорит парень в шинели, — нам чтоб было за народ!

А бойцы суровели, но все так же вежливо, но более настойчиво продолжали свое дело охраны порядка.

В то время я снимал комнату у инженера Хитрова. По вечерам у нас собирались инженеры, путейцы. Очень резко выступал обычно малословный, похожий на Собакевича, как его рисует художник Агин, сам хозяин — инженер Хитров. Он считал, что рано или поздно действительность заставит большевиков одуматься.

— Они должны понять, — говорил он, — что с одними комитетами рабочих, круглыми невеждами, управлять промышленностью и транспортом невозможно.

Таких же взглядов придерживался и инженер Широков. Я сидел и слушал, но их высказывания не находили отзвука в моей душе. Я понимал, что советские декреты прямо-таки застряли у них в горле. Меня в этой компании тоже стали называть большевиком.

Время шло в спорах о власти, о партиях. Я продолжал учиться на Высших курсах. В апреле 1918 года Советская власть назначила двух багермайстеров на инженерные должности: Резвякова и меня. Я поехал в затон, где снова был избран членом судового комитета.

1 июня в затон прибыл вооруженный белогвардейский офицерский отряд. Мы узнали, что Советская власть в Томске 31 мая свергнута. В тот же день отряд белых отбыл. Исполнительный комитет рабочих продолжал свою работу, как будто ничего и не случилось. Вот все, что стало мне известно о перевороте, когда 3 июня наша землечерпательная машина была отбуксирована вверх по реке Томи на дноуглубительные работы.

Новая эсеро-меньшевистская и кадетская власть в Сибири на первых порах проявляла либеральность и сладко говорила о демократии. Но положение скоро изменилось. Широко развернулась деятельность белогвардейской контрразведки, набранной в основном из бывших царских жандармов. Начались преследования и репрессии. В конце июля прошли массовые аресты рабочих и служащих в Самуськовском затоне, в Томске и других районах. В числе первых были арестованы члены судового комитета, тогда еще беспартийные, командир землечерпалки «Сибирская-I» Резвяков и машинист катера Михайлов, с которым я часто встречался по служебной и общественной работе. Оба они просидели в тюрьме до прихода Советской власти.

Ничего в то время об этих арестах я не знал. Наша землечерпалка еще в начале июня была забуксирована вверх по реке Томи и работала по углублению переката у деревни Поломошная.

И только в начале августа по приезде в Томск я узнал об арестах. Меня предупредили и посоветовали остерегаться. Тогда я и принял решение уехать еще дальше, на восток.

Выстрелы в лесу

Весь путь до самого Владивостока был полон больших впечатлений: Байкал, окружающие его горы, необъятная тайга Забайкалья. Но все очарование от них пропало у меня из-за дикой выходки семеновцев на станции Хилок. Среди пассажиров этой станции оказались новобранцы, только что призванные в армию Семенова. Потолкавшись у теплушек, новобранцы вошли в вагон III класса, где находилась группа семеновских офицеров. Офицерам это не понравилось. Они вытолкнули новобранцев и на платформе стали их бить стеками.

Новобранцы, молодые ребята в возрасте 20 лет, возмущенно кричали:

— Вы не имеете права!

Меня тоже возмутил поступок офицеров, и я не сдержался:

— Как вам не стыдно, господа офицеры, — сказал я, насколько мог спокойно, — молодые люди призваны в армию, готовятся служить, а вы их бьете.

Какое-то время офицеры молча смотрели на меня злыми, враждебными глазами.

— Арестовать этого большевистского агента, — крикнул офицер, наблюдавший с площадки вагона.

— Слушаюсь, господин ротмистр, — ответил младший по чину офицер и подошел ко мне. К нему присоединился другой офицер и оба сделали сабли наголо. Мне оставалось только подчиниться. Комендатура помещалась рядом с вокзалом, и мы быстро дошли.

— Господин капитан, — обратился конвойный офицер к коменданту станции, — мы привели к вам большевистского агента. Он вел среди новобранцев агитацию, возбуждал их против офицеров.

Сказав это и передав таким образом меня коменданту, офицеры взяли под козырек и вышли.

Я стоял перед комендантом в форме речника со светлыми пуговицами, не ожидая ничего хорошего.

Комендант устало посмотрел на меня и нехотя спросил:

— Расскажите, что произошло у вас с офицерами и новобранцами?

Я сказал, что не большевик, и, не скрывая и не прибавляя ничего, рассказал обо всем, как оно было. Очевидно, он поверил и отпустил меня, дав совет:

— Будьте впредь осторожны, молодой человек.

В вагон я вернулся, когда меня там вовсе не ожидали. Думали: «Погиб». Внутри у меня все бушевало. Я ругал себя за абсолютно бесполезное вмешательство.

Так я ехал по Читинской железной дороге. Не знаю, на какой станции, но помню, что это было вскоре после Карымской, наш поезд надолго остановился. Давно прошла проверка документов, а поезд все стоял. Эти долгие стоянки были невыносимы.

— Арестованных повели: сняли с поезда, — сказал кто-то. Многие выскочили из вагона.

Вооруженные офицеры конвоировали нескольких штатских в сторону видневшегося вдали леса. Через некоторое время оттуда раздались одиночные винтовочные выстрелы. Потом все смолкло. Пассажиры тихо, как пришибленные, вернулись в вагон и молча уселись по местам. Поезд продолжал стоять. Кое-кто из пассажиров набрался храбрости и вышел на платформу.

— Расстреляли шесть большевиков, — сказал один из пассажиров, возвратившийся в вагон.

— Расстреляли рабочих и двух матросов, — уточнил другой.

— Расстреливать без суда и следствия! Разве это законно? — возмущается мужчина, обращаясь ко всем и ни к кому в частности.

— Как бы не так! Будут они, отец, спрашивать у тебя, что им можно и что нельзя!

Слышу недалеко от себя шепот:

— Вот и начался белогвардейский террор, бессмысленный.

— Этого надо было ожидать.

Это говорили между собой два молодых человека, обособленно державшиеся от остальных пассажиров.

Медленно надвигались сумерки. В вагоне темнело. Поезд все продолжал стоять.

— Так им, большевикам-разбойникам! — хлестнул, как плетью, кто-то громкоголосый из другого конца вагона. — Большевиков надо хватать везде и расстреливать на месте!!

Пассажиры в пререкания с громкоголосым не вступали. Притихли, опасливо поглядывая на соседей. От мирной обстановки и доброжелательности друг к другу в вагоне не осталось и следа. Каждый замкнулся в себе, сидел и молчал. Молчал и я.

Поезд медленно продирался сквозь осеннюю тайгу, одетую в золото и пурпур. На одной из станций ко мне на верхнюю полку втиснулся новый пассажир. Был он молодой, моих лет. В простом поношенном темном пальто и яловых сапогах, шапке-ушанке. Усталым, тревожным взглядом стал осматриваться кругом. Мы разговорились. Говорил он скупо, очень скупо, как бы жалея слова, заменяя твердые согласные буквы гласными.

— Вы чуваш? — спрашиваю его.

— Чуваш! — отвечает он.

Мы оба давно не встречали земляков. И, несмотря на это, он долго держался со мной настороженно, как бы боялся всего. Как выяснилось позже, было ему из-за чего осторожничать.

Он был большевик-красногвардеец с Забайкальского фронта. Назвался Антоновым. Знал лично товарищей Лазо, Мухина и многих большевиков. Имя Мухина и Лазо я слышал еще по пути из Иркутска в Читу. Но Антонов рассказал мне, что борьба с белыми временно прекращена, красные бойцы скрываются в тайге и подполье.

Это был первый большевик на моем жизненном пути, с которым я так близко, откровенно разговаривал, да еще в такой обстановке! Он говорил много о Ленине, о целях большевиков, первых декретах Советской власти. Говорил он также о меньшевиках и эсерах.

— Шуйтансем весем (дьяволы они), — говорил он о меньшевиках и эсерах, — если бы не их предательство — не торжествовали бы белобандиты в Сибири.

— Борьба еще не закончена, — продолжал он. — Будет всенародная борьба!

К сожалению, наша встреча была короткой. На станции Шилка он слез. Я уговаривал его остаться и вместе продолжать путь до Хабаровска.

— Нет, — отвечал он, — дальше мне опасно, да и договорился я с товарищами встретиться на станции Шилка; пойдем в тайгу.

Больше я его не встречал. Где теперь товарищ Антонов, жив ли? Не уверен я и в том, что эта фамилия не вымышленная. Время было такое. Я до сих пор хорошо помню этого товарища, хотя встреча была совсем короткой. Он помог мне лучше понять действительность.

С тревожными мыслями продолжал я свой путь на Дальний Восток. Не проходило дня, чтобы с поезда не снимали пассажиров!

В Хабаровск прибыли вечером. Оставив чемодан на хранение, пошел знакомиться с городом, расположенным довольно далеко от вокзала. По дороге и в городе много военных. Приюта в городе на ночь не нашел, дошел до памятника Муравьеву-Амурскому, посмотрел на могучий и широкий Амур, на пароходные огни, милые моему сердцу, и вернулся на вокзал. Но тут произошел инцидент, который мог для меня плохо кончиться.

В слабо освещенном зале станции народу было много. Все стояли. Недалеко от меня — группа молодых женщин с узелками и мешками. Возле них — три казака с желтыми погонами — калмыковцы, как мне объяснили потом. Вначале у них, очевидно, шел обычный разговор, который бывает между незнакомыми. Потом казаки стали наглеть, приставать к женщинам, предлагая им на ночь место в своем вагоне. Женщины отказывались. Тогда казаки стали силой тащить их к выходу.

— Оставьте нас! Мы не хотим в ваш вагон! — кричали женщины.

Мое вмешательство помогло женщинам, казаки оставили их в покое, но сосредоточили внимание на мне.

— Кто такой? Откуда взялся? — кричал один из них, наступая на меня.

— Я не обязан вам отвечать, — говорю им возможно спокойнее.

— Это мы еще посмотрим, как не обязан, — продолжал тот же казак.

— Что с ним церемониться и терять время. Заберем с собой и баста! Ну-ка, пойдем в наш отряд, — командовал второй казак.

Меня уже схватили за руки, за плечи, пытаясь увести с собой.

А толпа смотрела и молчала!

Как раз в это время в помещение вокзала вошли американские офицеры. Казаки, очевидно, сочли неудобным при них держать меня и освободили. Я отошел.

В это время из толпы кто-то шепнул: «Скройтесь». Я воспользовался советом доброжелателя, смешался с толпой и вышел на улицу.

Я ехал в Хабаровск, чтобы устроиться в Амурском пароходстве. Но этот случай на вокзале, рассказы о зверствах калмыковцев и личные наблюдения в пути заставили пересмотреть мои намерения. Тут же я купил билет и уехал во Владивосток.

Владивосток

Поезд прибыл во Владивосток ночью. Еще в дороге мне говорили, что искать пристанища в гостиницах бесполезно, свободных комнат не найти, а если и удастся, то это будет редким, счастливым исключением. Я решил не гнаться за исключением и коротать ночь на вокзале. Здесь для пассажиров было два помещения: одно в первом этаже для пассажиров попроще, второе для привилегированных, где ресторан. Я поднялся в ресторан и занял свободное место за столом. Вскоре все стулья были быстро заняты такими же, как и я, бесквартирными. Разница была лишь в том, что я прибыл сегодня, а многие вчера и даже несколько дней назад.

«Нечего сказать, весело, — думал я, осматривая помещение ресторана, — и надо же было мне заехать так далеко, почти на край света, таскаться без угла, ходить без работы и, чего доброго, голодать».

Для таких дум у меня была основательная причина — деньги подходили к концу. Да, надо прямо сознаться, настроение было неважное, я решил не брезговать никакой работой.

Невозмутимо спокойно сидел рядом со мной молодой краснощекий крепыш с яркими губами и белоснежными зубами. Светлые, пышные и мягкие волосы его были зачесаны набок. Одет он был просто, но опрятно. Мы почему-то улыбнулись друг другу и заговорили. Он оказался моряком. Плавал на коммерческих судах матросом, кочегаром, как удавалось устроиться. А теперь без работы... За длинную ночь мы успели наговориться вдоволь и решили вместе искать работу и комнату.

Так я познакомился с Вилли Штейнбергом. Мне стало веселее.

Утром мы решили прежде всего сходить в баню, но это оказалось не таким простым делом. Городские бани не работали. Нам порекомендовали бани на Семеновском базаре. С трудом отыскали их в трущобах. Шли по каким-то переулкам и переходам, узким и темным, поднимались по крутым лесенкам на этажи, проходили каморки без окон, и, наконец, банщик показал нам открытую дверцу в клетушку без окон же, размером не более четырех квадратных метров. Принес по ведру каждому горячей пресной воды и, указав на кран в стене, сказал:

— Соленая вода.

В помещении сидений не было. Мылись стоя. Но мы были довольны и этим.

Так началась наша жизнь в незнакомом городе, без пристанища, без работы, почти без денег.

День во Владивостоке был чудесный, кругом море и тепло. Все привлекало наше внимание: здания, амфитеатром спускающиеся с сопок; бухта Золотой Рог; корабли, стоящие у пристани и на рейде; небольшой, старинной русской архитектуры вокзал в центре города; залитые светом, оживленные улицы.

Но почему-то нам с Вилли Штейнбергом особенно понравилась сопка Орлиное Гнездо, высившаяся над площадью. Так и тянуло на ее вершину.

Отсюда открывался большой, испещренный бухточками лесистый Русский остров со множеством бухт. Дальше, далеко в открытом море, — острый, как правильный конус, выделялся остров Аскольд, а еще дальше — залитое солнцем Японское море.

Еще прошлой ночью я тревожился: «И надо же было заехать так далеко», а теперь, глядя с вершины сопки, думал: «Как хорошо, что я здесь все это вижу».

Однако скоро нам предстояло спуститься с заоблачных высот и окунуться в «земное».

Город был переполнен интервентами: английскими моряками и шотландскими стрелками в клетчатых юбках, французскими солдатами в беретах с помпонами, «выутюженными» американскими солдатами с вечной резиновой жвачкой во рту, итальянскими моряками, альпийскими стрелками, китайскими и канадскими матросами и солдатами. Этот «букет» дополняли потомки самураев — солдаты Страны восходящего солнца в фуражках с красным околышем. По улицам, на вокзале, в театрах и ресторанах щеголяли в новеньких английских мундирах штабные офицеры генерала Иванова-Ринова — белогвардейского ставленника в Приморье.

В дневные и вечерние часы владивостокские кафе, рестораны и столовые превращались в своеобразные черные биржи. Среди посетителей можно было встретить коммерсанта, спекулянта, офицера, артиста оперетты и видного гражданского чиновника, занимающихся валютными сделками.

Продавалось все: цинковые и оловянные рудники, уголь и угольные шахты, фабрики и заводы, рыбалки и пароходы с грузом лососевых консервов фирмы «Демби», покупалась валюта всех стран мира, акции всевозможных (русских по названию, иностранных по капиталу) промышленных предприятий.

На улицах, особенно вечером, пестрели погоны офицеров, гардемаринов и всевозможных интервентов.

Своеобразен был и ночной Владивосток. Ярко освещенные и переполненные кафе и рестораны, закусочные и шашлычные, открытые и тайные дома свиданий, клубы разных обществ и притоны работали круглую ночь. Там шумно пьянствовали и безобразничали, проигрывали и выигрывали крупные суммы и все, что представляло какую-то ценность.

С раннего утра до поздней ночи шумел Семеновский базар. Здесь, прижавшись друг к другу, громоздились магазины, жилые дома, бани, лавчонки, разные мастерские, опиокурильни, ларьки денежных менял. Разноплеменный, пестрый поток людей бесконечно толкался по разукрашенным яркими фонариками и цветастыми полотнищами узким и грязным улочкам. Внешне вся эта картина представлялась причудливым пестрым балаганом.

Рынок без остатка пожирал все. Тысячи людей жили на доходы от контрабанды. Продажность таможенных чиновников и стражи открыла широкую дорогу контрабанде, и она текла сюда через все сухопутные и морские границы.

Под видом снабженческих грузов для интервентских войск контрабанда не менее широко и безнаказанно выбрасывалась на рынки Приморья юркими дельцами — американскими и японскими купцами в военной форме.

Страшно было в городе по ночам. В темных улицах грабили, раздевали, порой убивали.

Резким контрастом на этом фоне буржуазно-спекулятивных нравов одичавшей своры белогвардейцев и интервентов выделялся Владивостокский Народный дом и клуб железнодорожников на станции Первая Речка. Оба они были местом подлинно культурного отдыха для рабочих и их семей. Здесь можно было услышать живое слово, лекцию, посмотреть любительский спектакль, побывать на концерте. Иногда и я бывал в театре «Золотой Рог», но чаще — в Народном доме и клубе. С тех пор прошло почти сорок лет, а я вспоминаю их по-прежнему с особенно теплым чувством. Это были своего рода очаги культурно-просветительной и политической работы, которую вели разные кружки самодеятельности, работники профсоюзов и рабочего Красного Креста. Здесь происходили и конспиративные встречи большевиков. Не случайно Народный дом и клуб были под особым наблюдением белогвардейской контрразведки. То и дело здесь появлялись шпики. Посетители Дома и клуба хорошо это знали и всегда были начеку. Поэтому, хотя облавы с проверкой документов бывали часто, однако, за редким исключением, оказывались безрезультатными.

Помню, как с неизменным успехом выступал на сцене Народного дома в амплуа босяка артист Зорин. В театре «Золотой Рог» с немалым успехом подвизалась труппа Константина Зубова. Там же нередко выступал молодой артист Россов с экзотическими, полными мистики и упадочнических настроений песенками Александра Вертинского.

Был в подвальном помещении театра «Золотой Рог» и своеобразный клуб владивостокской богемы — «Балаганчик». Трудно сказать, кто его организовал. Состав его посетителей был разношерстный. Многие из них появились во Владивостоке в те годы, когда в центральных районах Советской России шла гражданская война. Видимо, они рассчитывали на Дальнем Востоке найти тихую пристань.

В «Балаганчике» по вечерам собирались писатели, поэты, актеры, художники и затевали литературные споры и дискуссии. Появлялись импровизаторы-конферансье, поэты и писатели читали стихи и рассказы, актеры декламировали, пели. В основном это была интеллигенция политически пассивная, но с «левыми» настроениями; встречались среди них и сочувствующие большевикам, такие как поэты С. Третьяков, Н. Асеев, А. Жаров, С. Алымов, писатель капитан Лухманов, актеры К. Зубов, Варшавский и многие другие деятели искусства. В 1920 году на короткое время неожиданно появился проездом в Америку Давид Бурлюк.

Внешняя сторона городской жизни с ненавистными населению белогвардейцами, официальными учреждениями, с накипью ошалелых спекулянтов и дельцов ни в какой мере не отражала подлинного лица города, общественно-политических настроений основного населения Владивостока — трудящихся.

Местная буржуазия даже под крылышком интервентов дышала на ладан. Она не представляла общественной силы, была разобщена. Влиятельная часть буржуазии держала в своих руках всю добывающую и обрабатывающую промышленность Приморья. Она активно поддерживала японских интервентов, продолжала выступать в тесном контакте с ними. Некоторая часть буржуазии начала ощущать на себе нажим со стороны иностранного капитала, особенно японского. Здесь оказалась задетой русская мошна. Этого никак нельзя было терпеть, но что делать? А делать буржуазия ничегошеньки не могла: сил не было.

В городе было много безработных. Безработица была бичом рабочих и давала себя чувствовать все острее. У биржи труда каждый день собирались толпы людей. Кроме биржи были и специальные агентства, вербовавшие физически крепкую молодежь в Америку, на угольные шахты Пенсильвании и Австралии. Однако отправка завербованных в Америку не состоялась: американцы предпочли рабочих из других стран, не «зараженных большевизмом».

Биржа труда могла обеспечить работой одиночек. И, тем не менее, рабочие проявляли стойкость и высокую организованность. После Октябрьской революции, за короткое время существования здесь Советской власти, рабочие сумели закрепить за собой завоеванные права и не отдали их даже тогда, когда с помощью интервентов пришла власть белых.

Гостиницы, свободные квартиры, углы, даже сараи были на скорую руку приспособлены под жилье. Переполнены были и все дачи в окрестностях города, вплоть до станции Угольная. В этой обстановке ежедневно и упорно, подолгу мы искали хоть какой-нибудь угол, но все было напрасно.

Путь в партию

После долгих поисков, мы с товарищем Штейнбергом наконец нашли жилье (вернее угол) на 7-й Рабочей улице, в доме № 2, у рабочего П. Дубинина.

Но получить работу было еще труднее. Безуспешные поиски продолжались до тех пор, пока я не обратился в союз грузчиков, который направил меня грузчиком на Коммерческую пристань.

Было одно плохо — далеко: с 7-й Рабочей до Коммерческой пристани, а иногда на Чуркин мне приходилось пробираться пешком через всю Светланскую улицу, утром и вечером.

Мы были довольны и этим. Во Владивостокском порту грузчиков был избыток. Их насчитывалось более 7 тысяч. Всех, безработных — и не имеющих никакой специальности и специалистов с высшим образованием — нужда гнала в грузчики. Между тем жизнь Владивостокского порта, оторванного гражданской войной от Сибири и центральной России, постепенно замирала. Грузооборот резко сократился.

В ожидании работы грузчики каждый день толпились по районам порта. Самыми крупными районами были Эгершельд, Товарный двор, мыс Чуркин и Первая Речка. Здесь всегда было оживленно. Интересовались Советской Россией, Красной Армией. Говорили и спрашивали с опаской, сдержанно, оглядывая проверяющим взглядом соседа, но жадно ловили каждое слово. Часто произносилось здесь имя Ленина. Ленина знали все.

Можно было услышать довольно резкие суждения о Колчаке и его режиме. В большинстве своем грузчики были настроены революционно. Много среди них было сочувствующих большевикам, были, наверное, и большевики, но я их не знал. Приходили в порт жены и дети грузчиков, приносили обед, под видом родственников появлялись девушки и раздавали листовки или воззвания подпольной организации большевиков. Центральным бюро профсоюзов даже издавалась газета. Но она преследовалась и после каждого очередного запрещения выходила под новым названием. Помню, выходили одна за другой газеты «Красное знамя», «Рабочий путь», «Рабочая трибуна», «Путь», «Заря» и другие, названия которых в памяти не сохранились.

Нужно сказать, что во Владивосток я прибыл не с теми отсталыми и сумбурными политическими взглядами, которые в недавнем прошлом владели мной. Все, что я видел и пережил в пути, встреча с большевиком Антоновым, конечно, оставили во мне неизгладимый след. Я начал хорошо понимать предательскую роль эсеров, меньшевиков и других партий, серьезно заинтересовался политикой, стал более вдумчиво читать газеты.

Вскоре я был окончательно прикреплен к участку Коммерческой пристани. Обычно здесь пришвартовывались товаро-пассажирские пароходы, совершающие заграничные рейсы. Поэтому сюда не поступали и отсюда не грузились массовые грузы, как рис, соя, бобы, чай, уголь, лес... В основном на эту пристань поступали текстиль, аптекарские товары, игрушки и всякие предметы роскоши.

Группа активистов подпольной партийной работы и партизанского движения в Приморье.

Сидят, слева направо: В.А. Масленников, Г.В. Лебедев, Н.К. Ильюхов, Р. Шишлянников, Г.С. Гендлин;

стоят, слева направо: П. Никитенко (Телешев), В. Владивостоков, К.Ф. Пшеницын, В.М. Элеш, В.П. Шишкин

Вместе с другими грузчиками я носил тюки, чемоданы, корзины или ящики в склад. Часто приходилось участвовать при таможенном осмотре. Тогда занимались вскрытием ящиков и переупаковкой их, а также навешиванием пломб на товары, прошедшие таможенный осмотр.

Работы было мало. Часто мы были заняты только два-три дня в неделю. Свободного времени было достаточно, чтобы подыскать другую работу.

На Коммерческой пристани часто бывал таможенный экспедитор Центросоюза Фролов. Я стал захаживать к нему на работу. В одно из этих посещений он познакомил меня с Клавдией Петровной Никифоровой. Она в то время имела какое-то отношение к кадрам. Там же меня познакомили с Птицыным, человеком добродушным на вид и весьма спокойным. Я тогда понятия не имел о том, кто такой Птицын. Меня в Центросоюзе больше интересовал инженер Г.А. Нилов. Он заведовал транспортным отделом Центросоюза и мог быть мне полезен. Так стал расширяться круг знакомых.

Хотя на Коммерческой пристани было мало грузчиков, но и здесь велись политические разговоры. Я не отставал от других, передавал им все, что успевал узнать нового о международных и внутренних событиях. Конечно, многого сделать я не мог, да и сам, говоря правду, учился у активных рабочих. Особенно привлекал мое внимание грузчик Коля Бахарев. Молодой, лет 26, это был неунывающий, веселый парень. Достаточно грамотный, он неплохо разбирался в политических событиях. Он тоже еще не был большевиком, но беззаветно верил, что Советы будут. Любил он говорить на политические темы, однако осторожно, умел для этого выбрать и время и людей. Мы вместе работали с ним в одной группе, вместе читали газеты и листовки рабочим, вели беседы.

Коля часто говорил: «Надо держаться большевистской партии. Мы должны добиться Советской власти. Наша эта власть, рабочая».

Коля Бахарев был прирожденным общественником, агитатором. Таких, как он, тогда среди грузчиков было немало.

Вот Алеша, портной по специальности, 23 лет, со светлыми волосами, открытым и доверчивым лицом. Бывал он у нас на квартире почти ежедневно. Готов был слушать разговоры на политические темы хоть до утра. Сам говорил мало, мешала скромность, но неизменно повторял:

— Надо нам быть с большевиками.

Алеша не был членом партии, но ни у кого не вызывало сомнений, что по зову большевиков он пойдет на любые подвиги! Таким же был и мой товарищ, честный и скромный В. Штейнберг.

Но встречались люди и иного образа жизни. Квартира, где мы снимали угол, была неспокойной. Хозяин квартиры Порфирий Дубинин, бывший матрос Сибирского флотского экипажа, был максималистом, имел большой круг знакомых. Его друг Татаринов, бывший матрос, служил кочегаром на пароходе «Симбирск», совершал рейсы в Шанхай и возил контрабанду (он вскоре уволился или уволили его). Приходили к хозяину Бажанов, хорошо одетый и с приятными манерами, Григоренко — высокий и стройный, с ухватками военного, и многие другие. Все они нигде не работали, но часто пьянствовали. Приглашали на свои пирушки и нас: Штейнберга, Алешу и меня. Пьянка нас не соблазняла. Мы зарабатывали немного, но не голодали. А рядом с нами — люди нигде не работали, а жили широко.

По сообщениям газет мы могли судить о том, что в Советской России живется трудно. Начинался незабываемый 1919 год. Окруженная армиями белых генералов и интервентов, вооруженных первоклассной по тому времени военной техникой, Красная Армия и советский народ напрягали все силы, отстаивая свободу, революционные завоевания. Вся Сибирь и Дальний Восток изнывали под гнетом произвола колчаковских ставленников и самозванных атаманов. Во Владивостоке свирепствовал генерал Иванов-Ринов, установивший режим террора. За слово «товарищ» — пороли, подозрение в большевизме стоило тюрьмы, даже расстрела. Каждый шаг и каждое слово требовали от людей, сочувствующих большевикам, особой осторожности.

Рабочие рассказывали, что после контрреволюционного переворота 29—30 июня 1918 года чехословаки и белогвардейцы арестовали почти весь состав исполнительного комитета Владивостокского Совета и наиболее активных руководящих большевиков. Среди них были товарищи К.А. Суханов, П.М. Никифоров, М.И. Губельман и другие. В общем, руководство было разгромлено, и большевики ушли в подполье. Рабочие, которые часто бывали у нас на квартире, говорили, что небольшая группа большевиков уцелела и ведет работу. Из листков и газет, которые мы изредка получали, мы и сами знали, что подпольный обком большевистской партии действует. Я стал часто бывать в Центросоюзе, у К.П. Никифоровой. Эта худенькая и плохо одетая простая женщина, мать двух детей, почему-то вызывала у меня доверие. И на ее вопросы о грузчиках и моей работе я рассказывал ей все запросто. Однажды сам спросил:

— Не родственник ли вам большевик Никифоров, который в тюрьме?

— Он мой муж, — без колебаний и просто ответила она.

Это было большой неожиданностью. Я стал с ней еще более откровенен и в каждый свой приход буквально давал ей отчет о том, что у нас делается.

П.М. Никифоров, один из руководителей приморской организации большевиков

Часто бывал я и у инженера Г.А. Нилова. Этот всегда живой и оригинальный человек привлекал своим общительным характером. Я стал бывать у него в семье. Он жил на Седанке (дачный район). Вот у него, на Седанке, в марте 1919 года я впервые встретился и познакомился с Володей Маленьким (В.П. Шишкиным).

Почти одновременно, не помню при каких обстоятельствах, я познакомился с Николаем Горихиным, а в клубе железнодорожников на Первой Речке — с Михайловым и Леваном.

Я не был лежебокой, принадлежал к натурам активным. И эта моя активность пробила наконец броню отдела кадров Добровольного флота, и меня приняли матросом на пароход «Яна». Пароход ремонтировался в сухом доке. Мы, матросы, здесь были заняты отбивкой и очисткой стен и потолков трюмных помещений от старой краски. Но по той безработице, которая была во Владивостоке, я рад был и такой работе. Устроиться матросом на пароход было большим достижением.

Было отрадно, что матросы «Яны» были настроены революционно, стояли за Советскую власть. Но, к сожалению, работать с ними мне не пришлось. Вскоре я перешел в Центросоюз.

... Однажды, когда собрались Лагутин, Никифорова и я, Лагутин сказал:

— Я большевик, связан с партийной организацией, а Клавдия Петровна сочувствующая, работает в рабочем Красном Кресте. Ты, — обратился он ко мне, — тоже сочувствуешь большевикам. Будем считать, что мы партячейка.

Тут же председателем партийной ячейки избрали Лагутина. Так я вошел в партию.

Еще не так давно, когда за характер выступлений на собраниях меня называли большевиком, я отрицал это, заявляя, что никакой я не большевик. И это было на самом деле так. Передо мной тогда не возникал вопрос о партийности. Я был беспартийным. А вот теперь, в условиях террора, когда большевистскую партию загнали в подполье, я стал большевиком.

Я становлюсь подпольщиком

Во Владивостоке и в Приморской области в это время свирепствовал белогвардейский ставленник генерал Иванов-Ринов. 27 марта 1919 года он опубликовал во владивостокских газетах приказ:

«1. Активных деятелей большевизма, захваченных нашими отрядами, предавать военно-полевому суду и немедленно, после состоявшихся приговоров, расстреливать, все их имущество конфисковать, дома уничтожать до основания.

2. Из зараженных большевизмом местностей брать заложников из числа сочувствующих большевизму и пособников их.

3. В случае повторения проявления террористических актов, заложников расстреливать и, кроме того, предавать военно-полевому суду и подвергать смерти большевистских деятелей и активных большевиков, находящихся в тюрьмах, по 10 человек за каждый террористический акт.

4. В случае, если террористические акты будут продолжаться, то мною будут объявлены списки деятелей большевизма и сочувствующих, и всех этих деятелей я поставлю вне закона» («Наши дни», № 23, 1919 г. ).

Тем не менее Колчак снял генералов Хорвата и Иванова-Ринова и назначил вместо Хорвата генерала Розанова.

О том, каков был режим Розанова, красноречиво рассказывает командующий американским экспедиционным корпусом в Сибири генерал Гревс в своей книге «Американская авантюра в Сибири»: «Жестокости были такого рода, что они несомненно будут вспоминаться и пересказываться среди русского населения через 50 лет после их свершения...».

Необычайно оживилась контрразведка. По селам разъезжали каратели. Во Владивостоке специальные отряды устраивали облавы: на улицах, в домах, в ресторанах и в других общественных местах ловили молодых людей и насильно отправляли в белогвардейскую армию.

Были у колчаковских сатрапов веские основания беспокоиться.

К весне 1919 года Красная Армия на Восточном фронте перешла в решительное наступление и отбросила войска Колчака за Урал, отогнала Юденича от Петрограда, приостановила наступление Деникина. Это был переломный момент, когда победа на фронтах гражданской войны склонялась на сторону Красной Армии.

На чрезвычайном заседании Моссовета 3 апреля В.И. Ленин говорил: «Колчак двинул теперь все свои резервы».

По всей Сибири и в Приморье Колчак собирал силы для продолжения борьбы с Советами. Была объявлена широкая мобилизация многих возрастов вплоть до родившихся в 1885 году. По городам и селам всюду были расклеены воззвания и приказы Колчака о призыве. Однако население отнеслось к мобилизации отрицательно. Дальневосточный комитет РКП (большевиков) обратился к населению с призывом: «Ни одного солдата Колчаку!»

Карательные отряды жестоко расправлялись со всеми, кто уклонялся от мобилизации, как и с теми, кого подозревали в сочувствии большевикам.

В апреле 1919 года одна из таких облав задержала меня на Светланской улице. Был я тогда с бородой и имел временное удостоверение с удачно исправленным годом рождения: 1884 вместо 1890, но не имел еще брони по работе.

Проверяя мое удостоверение, офицер сказал:

— Знаем мы ваши документы. Вишь, какой старичок выискался. Ну-ка, не разговаривай и марш к остальным!

Ни борода, ни документ меня не спасли. «Мобилизованных» таким образом обычно направляли в специальных эшелонах прямо на фронт, а пока что втолкнули в городской сад, что против Китайской улицы.

Хотя городской сад был довольно обширен и окружен невысокой чугунной решеткой, я обнаружил, что вырваться отсюда невозможно: вокруг сада стояли вооруженные солдаты. В то время, когда полный тревожных мыслей, я стоял у решетки и безучастно смотрел на проходящих по улице, я увидел инженера Г.А. Нилова и окликнул его. Объяснив почему я здесь, я просил помочь мне выбраться отсюда. Г.А. Нилов, который так же, как и я, работал в Центросоюзе, отыскал офицера, поговорил с ним, что-то настойчиво доказывая, и меня отпустили. К этому времени было уже известно, что в Сибири рабочие и крестьяне неспокойны, что и там участились восстания, возросло дезертирство солдат и даже офицеров. Мобилизация не только не укрепила армию, а привела к деморализации ее. Неудержимо шел процесс разложения колчаковского воинства. Еще быстрее разваливались колчаковские учреждения. Военные продавали имущество, чиновники — все, что плохо лежало. Взяточничество, подкупы, спекуляция достигли неслыханных размеров.

В тех условиях, когда большевики жестоко преследовались, нечего было и думать о широкой агитационно-пропагандистской работе. Также не могло быть и речи о том, чтобы руководящие работники, активисты большевистского подполья могли открыто приходить к рабочим. И все же большевистская агитация среди рабочих не прекращалась. Кропотливо, упорно, она велась на всех предприятиях и в учреждениях, в гуще рабочих, среди солдат гарнизонов. С каждым днем все новые и новые люди вставали в ряды сочувствующих большевикам.

Так и наша маленькая партячейка вела работу в Центросоюзе. За короткое время мы успели подготовиться к выборам в Совет рабочих и служащих Центросоюза. Так назывался профсоюзный местный комитет по коллективному договору. Выборы в Совет состоялись в июле 1919 года, и, несмотря на то, что все руководство Центросоюза состояло из эсеров и меньшевиков, в Совет были избраны Лагутин, Никифорова и я, то есть все члены партячейки. Председателем Совета избрали меня.

Мы организовали группу сочувствующих большевикам, куда вошли Копытин, Горсткин и Рябов.

Конечно, наряду с элементами стихийности, рост и развитие революционной сознательности рабочих и служащих направлялись указаниями Центрального бюро (ЦБ) профсоюзов, нерегулярно выходящими большевистскими газетами и листовками. Но самыми лучшими агитаторами в то время были первые декреты Советской власти. Имя Ленина и слово «большевик» были знаменем для рабочих, той притягательной силой, с которой были неразрывно связаны мечты и чаяния простых людей. Поэтому не приходится удивляться тому, что, несмотря, на сравнительно слабую, на первых порах, связь рабочих с подпольной организацией большевиков, единство рабочих и большевиков укреплялось.

По информации Лагутина во всей Владивостокской партийной организации было не больше двухсот коммунистов. Он говорил, что на первых порах связь в партии была нарушена, первичные парторганизации распались, не было и руководящего центра. 22 декабря состоялся партийный актив, на котором присутствовало 30 активных партийных работников. На нем был впервые после переворота избран областной комитет РКП (б) куда вошли: Дельвиг, Воронин (Птицын), 3. Секретарева, И. Сибирцев и А. Владимирский.

Военный отдел был поручен Воронину и Шишкину, связь и явка — Перевозчикову и Сахьяновой, агитация и пропаганда — Дельвигу и И. Сибирцеву, объединенный рабочий Красный Крест — 3. Секретаревой и финансовый отдел — А. Владимирскому.

Собрание приняло решение для активной пропаганды использовать все возможности: легальные, нелегальные и индивидуальные и, прежде всего, профсоюзы, учреждения рабочего Красного Креста, подпольную типографию для издания листовок.

В рабочем Красном Кресте стали работать 3. Секретарева, А. Фадеев, К. Шумятская, Т. Цивилева, К. Никифорова, Мария Белых, Тупицына.

В проведении политики партии большую роль играли профсоюзы. В то время во Владивостоке насчитывалось до 30 отдельных профсоюзов с общим числом членов до 35 тысяч, объединенных Центральным бюро профсоюзов.

При Центральном бюро профсоюзов работал актив коммунистов и сочувствующие большевикам. Руководящие работники там часто менялись. Так, в разное время в течение 1918—1919 годов председателями ЦБ были Раев, Морозов, Усов (Шура), Вакс, Климов, Петровский, короткое время Федор Коваль и другие. В конце 1919 года — снова Раев.

Такая частая смена руководства ЦБ вызывалась условиями конспирации, усилением репрессий колчаковской контрразведки.

Группа руководящих партийных работников периода 1917—1918 гг.

Следует особо сказать о роли коммунистов Временных вагоносборочных мастерских на Первой Речке. Мастерские были созданы еще в 1914 году. Тогда там работало более 12 тысяч рабочих. В 1916 году, когда поставка деталей вагонов из США прекратилась, мастерские законсервировали. Вновь они открылись в мае 1917 года, когда правительство Керенского, следуя лозунгу Антанты «Война до победного конца», получило от США крупный заем. Во Владивосток снова стали поступать детали вагонов.

Из Перми, Екатеринбурга и Тюмени прибыли квалифицированные, кадровые рабочие, ранее работавшие в Первореченских мастерских. Часть рабочих была набрана во Владивостоке. Среди них были и эмигранты, вернувшиеся из разных стран. Из коммунистов здесь с мая 1917 года работали П.М. Никифоров, И.Г. Кушнарёв, Строд, Камыс.

И.Г. Кушнарев один из руководителей приморских большевиков

Вначале комитет рабочих и служащих находился целиком под влиянием меньшевиков, но после переизбрания руководства, когда председателем комитета стал И.Г. Кушнарев, а секретарем — М.И. Шуликов (оба коммунисты), влияние коммунистов выросло. Увеличивалось и число коммунистов. В июле 1917 года их стало 18. Тогда же была создана коммунистическая партийная ячейка. Председателем ячейки был избран Строд.

Большому коллективу Временных мастерских партия всегда уделяла особое внимание. В 1917—1918 годах здесь часто выступали А. Нейбут, К. Суханов, П. Никифоров, И. Кушнарев. В дни чешского выступления были арестованы многие, в том числе И. Кушнарев. Однако влияние коммунистов не ослабло, а усилилось. К этому времени в мастерских работало уже 40 коммунистов. Несмотря на репрессии, коммунисты Временных мастерских продолжали активно вести партийную работу. Они были и оставались политической силой, способной сплотить многотысячный коллектив Временных мастерских. Примером тому служит организация и проведение забастовки железнодорожников в июле 1919 года.

Июльской забастовкой железнодорожников в 1919 году руководил стачком в составе коммунистов: М. Шуликова (председатель), Наумова и Попова. После окончания забастовки первыми пострадали члены стачкома. Союз железнодорожников был надежной опорой партии.

«За сочувствие большевизму и Советской власти» (так был сформулирован приказ) были уволены 957 железнодорожников и рабочих Временных мастерских.

Из других профсоюзов самым крепким и организованным был союз грузчиков. Там было сильное ядро стойких и смелых пропагандистов, которые среди многотысячного коллектива грузчиков распространяли идеи коммунизма, осуществляли повседневную борьбу с колчаковским режимом и интервентами.

Наступление реакции вначале сказалось на общем состоянии партийной работы в Приморье. Многие коммунисты были арестованы; в некоторых учреждениях и даже на крупных предприятиях партячейки распались. Вновь они стали создаваться в конце 1918 года уже в подпольных условиях. Появились ячейки в порту, в судоремонтных мастерских, на узловых станциях железных дорог и в ряде учреждений. Партийная работа большевиков усиливалась.

Работали и мы в Центросоюзе: Лагутин держал связь с Центральным бюро профсоюзов, Никифорова — с рабочим Красным Крестом, я — с грузчиками порта.

Уместно здесь рассказать об одном из заданий.. Однажды в апреле или начале мая 1919 года пришёл к нам товарищ Михайлов и говорит:

— Надо со склада чехословаков достать два ящика браунингов. Дело опасное только до некоторой степени, так как есть договоренность с часовыми-сторожами. Для дела надо шесть человек: четверо будут нести ящики, а двое охранять. Операцию проведем в час ночи, сегодня.

— Кто будет участвовать? — спросили мы со Штейнбергом.

— Будут участвовать: я, Леван, еще два товарища да вы. Вот нас и будет шесть.

— Вся эта работа, — сообщил Михайлов, — подготовлена Володей Маленьким. Сомневаться в успехе нет основания.

Мы согласились.

Ровно в час ночи мы подошли к складу. С задней стороны склада сторожами-часовыми была подготовлена лазейка (один лист железа висел на одном гвозде). Ночь была весенняя, темная. Погода благоприятствовала нам: шел мелкий моросящий дождик.

В складе мы обнаружили, что ящики с браунингами завалены тяжелыми тюками сукна. Пришлось сбрасывать и укладывать горы тюков. Работали без шума, молча. Стало жарко, все были мокрые, как в бане. Ящики достали и осторожно вынесли через лазейку. Несли ящики по два человека. Один из нас шел на определенном расстоянии впереди, разведывая путь, а другой замыкал шествие, тоже наблюдая по сторонам.

Опасность представлял отрезок пути через Светланскую (ныне Ленинскую) улицу.