Не размыто временем (Галина Демыкина)

Книга Майи Фроловой названа «Современная девочка». Время действия — первые послевоенные годы в западных районах Украины.

Так, значит, речь пойдет о некоей девочке, которая в те, уже далекие от нас годы, ощущалась или смотрелась, как современная?

Вовсе нет.

Об оттенках слов и словосочетаний мы поговорим чуть позже. А сейчас без опасений и предвзятости откроем дверь в роман. И вот мы — в зеленом городе, где изгороди перевиты диким виноградом, а одна из улиц выводит прямо в лес. Заглянем в школу, познакомимся со старшеклассниками и учителями, чуть оглядимся, прежде чем начнут разворачиваться бурные события.

Я не люблю одинаковых домов, похоже обставленных комнат, не люблю пусть даже правильных, но лишенных индивидуальности людей. Роман Майи Фроловой — целое шествие, целый карнавал характеров. Не все они проявлены в действии (да это было бы и невозможно), некоторые так и остаются в масках (таковы, на мой взгляд, Таня и Алеша — не знаю, согласитесь ли вы со мной, когда прочтете книгу). Но все увидены и намечены писательницей, даже если бегло, то очень точно, так что вам, читателям, будет интересно самим додумать: а как поступит тот или иной персонаж?

Но здесь же вы найдете характеры, нарисованные щедро, крупными резкими штрихами. В этом смысле обратите внимание на Нику и ее бывшую подругу Клару. Одна — веселая, голосистая, с удобным качеством пропускать мимо себя все, что выше ее понимания. Такова Клара. Другая — Ника — прямая, резковатая, с мужественной походкой и недевчоночьей храбростью. Кто из этих двух вам больше понравится? С какой захочется дружить? Тут нет однозначного ответа, потому что не все ведь в человеческих отношениях решается разумом. Но вот по таким контрастным натурам можно выверять наклонности и поступки как свои, так и чужие. И вот еще что важно: люди в этой книге — не символы, — в них теплота и живость черт, они ошибаются, рядом с прекрасными поступками совершают ложные шаги (подумайте об этом, когда будете читать про Лёню Мартыненко, про Симу Бецкую, Володю Сопенко — это все довольно сложные образы).

...Образ... Я не хотела говорить так, потому что помню и не люблю этот термин еще со школьных лет. Все верно, есть в каждой книге характеры, образы. Но они в пересказе, в объяснении всегда беднее того, что думал, что чувствовал автор, когда писал о них, а если что-то в этих людях затронуло и нас, в нем будет уже много нашего, личного: мы часто ищем себя, свои мысли, чувства, подмечаем человеческие схожести — с другом ли, с врагом... То есть не только мы обогащаемся за счет прочитанного, но и этот самый «образ» становится богат нашим опытом, нашими ассоциациями, мы как бы переливаем в него свое.

Вот какой силой владеет вдумчивый читатель!

Но вернемся к роману. Попробуем найти, именем кого из девочек он назван?

Сочетание слов дает определенный оттенок.

«Современная девочка!» — скажет иная пожилая женщина и в интонацию вложит высокомерное осуждение: в наше, мол, время девочки были скромнее. В устах сверстника, пожалуй, наоборот: «современная девочка» — значит, не ханжа, не ломака.

А что имеет в виду писательница? Ведь она — само собой понятно — взрослый человек.

Нет, ее взгляд — не ханжеский, смелый, говорит со своими читателями она честно и открыто. Ей грустно, что Лене, едва перешедшей в девятый класс, приходится уехать из города, где все знают друг друга, — уехать для того, чтобы стать матерью. Тайно, без радости и гордости материнства, без надежды на семью: дело не только в том, что рано, — уж больно скверный ей парень попался, она даже имя его пытается забыть. По молодости, по глупости не сумела разобраться.

Писательница сочувствует Симе, которая, как и Лена, рано вырвалась в женскую жизнь, а мальчик, другой мальчик, которого она полюбила позже, узнав об этом, обдает ее презрением. А ведь Сима обрела уже новую прекрасную жизнь, оставила позади болото пустоты и цинизма, которое поначалу затянуло ее.

Но что же этот высокомерный мальчик по имени Володя Сопенко? Плох он или хорош? Прав или не прав? На чьей стороне автор?

Автор не обязан принимать чьей-либо стороны, он иной раз просто говорит: да, бывают такие характеры. Юношеская запальчивость тяготеет к разрушительству. Возможно, с годами этот максимализм и пройдет, уступит место мудрости. Но и мудрость у такого человека, как Володя, не все прощает: ведь он ищет в жизни чистоты, высокого.

Часто встречаются книги о школьной молодежи, где любовь по воле автора подменяется дружбой, где отношения похожи на те, какие бывают у первоклассников. Майя Фролова ни разу не опускается до лжи. А что о «современной девочке», то неизвестно, кого вы сочтете более современной — Лену Штукину с ее ранним материнством, а может, Нику — о ней я уже говорила, или маленькую Клару, которая не любит задумываться. К слову сказать, этот характер писательнице, вероятно, хорошо знаком, отмечен для нее знаком личного отношения — не зря похожий на Клару мальчик — Алюн — появляется в ее маленькой повести, включенной в эту же книгу. Легкий, но и легковесный, с открытой миру душой, но открытой для доброго и для скверного.

В произведениях Майи Фроловой нет вялости, очень привлекательны их искренность и правдивость, читаются они с интересом. Мне лично очень дорого, что жизнь молодых людей здесь тесно сплетена с природой, с искусством. Ребята — во всяком случае, многие из них — читающие, знающие музыку, любящие петь. Не все они хороши, эти ребята. Ведь наивно думать: прочитал человек хорошую книжку и улучшился. Послушал Моцарта или Баха — и стал прекрасен. Но незавершенный процесс сопереживания — в музыке, в живописи, в литературе, свое творческое участие в зазвучавшем в нас искусстве мы несем в себе, иногда и не осознавая этого. И подчас не догадываемся, что именно это сопереживание настроило нас на ту волну, которая много позже развернула нашу жизнь на сто восемьдесят градусов, дало ей иное, чем могло быть, направление, обогатило ее цветом, подарило ей свет. Поэтому, для того чтобы воспринимать (а не только творить) искусство, надо обладать смелостью выйти из обыденных рамок, нужна настойчивость и решимость. Вот так хороший спортсмен ставит планку выше своих возможностей, выше расчета.

В жизни героев романа все обострено: война кончилась, а звучат еще выстрелы бандеровцев; через город проходят траурные процессии: хоронят убитых украинскими националистами людей. Всё в ребячьей жизни серьезно, порой — опасно, а каждая победа — яркая радость.

Ворвитесь вместе с героями романа в деревню, подожженную бандеровцами; станьте на место Вити Хомякова, которого бандиты заставляют попросить соседей открыть дверь — заставляют для того, чтобы, оттолкнув его, кинуться в дом и перестрелять всю семью...

Пусть вас захватит роман, не оставит равнодушными. Пусть это будет чтение-соучастие, когда то на место одного, то на место другого вы будете ставить себя, своих близких, когда вас будет волновать вопрос: а как бы тут поступил я? А как — мой друг? Моя подруга?

Вот такого прочтения я желаю вам. А книге Майи Фроловой — такого читателя.

Г. Демыкина

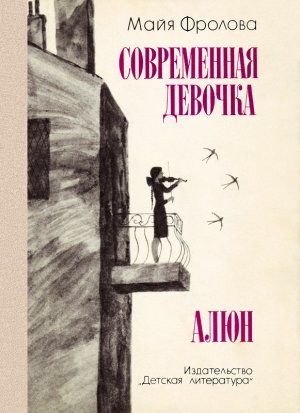

СОВРЕМЕННАЯ ДЕВОЧКА

Глава первая. Дела школьные

1

Малышня выла от восторга: по школьному коридору шествовало громогласное чудище. Старшеклассники тащили наспех намалеванный и надетый на швабры лозунг «Анархия — мать порядка». На плечах у Алика Рябова восседал Пиня — скелет из биологического кабинета, на его голове болталась кубанка с алым верхом, в зубах дымилась здоровенная самокрутка. Время от времени Пиня помахивал костлявой ручкой — и старшеклассники взревывали: «Гип-гип-ура!» К потолку летели кубанки, пыльные меловые тряпки, скомканная бумага, портфели, учебники. Звонок беспомощно барахтался в этом реве, сзади на толпу учеников наседали учителя, но пробиться сквозь пробку не могли. Пробка протискивалась по коридору, медленно освобождая классные двери, в которые ныряли с журналами учителя младших классов, предоставляя директору, завучу и учителям старших классов восстанавливать порядок и разбираться в этом очередном происшествии, зачинщиками которого, без всякого сомнения, снова была знаменитая компания из восьмого класса.

Наконец пробка рассосалась, Пиня, уронив со своей лысины кубанку, завалился набок и исчез в восьмом классе, щелкнув перед носом учителей пятками.

Директор Кузьма Иванович, завуч Дора Сергеевна и преподаватель биологии Ольга Матвеевна еще долго мыкались перед запертой дверью. Когда же она открылась, в классе сидели одни девочки, натянутый на швабры лозунг красовался перед доской, а под окном трещал мотоцикл Алика Рябова. Второй этаж был низко, и не раз уже ученики спасались от немедленной расправы, прыгая из окон в сад.

2

— Не понимаю, что происходит, почему! — Ольга Матвеевна мелкими шажками бегала по учительской, лавируя между стульями. — Ведь почти взрослые люди, а они... — Мирное, доброе личико Ольги Матвеевны сморщилось, по щекам потекли слезы.

Просматривая журналы, проверяя тетради, учителя шуршали страницами, скрипели перьями и только вздыхали. То, что творилось в восьмом классе, где в основном собрались ребята на год-два старше обычных восьмиклассников, упустившие несколько школьных лет по разным военным причинам, было непостижимо учительскому разумению. Заводилами «веселых» происшествий были Игорь Мищенко и Алик Рябов, их охотно поддерживали мальчишки из класса и даже девочки — Лена Штукина и Сима Бецкая. Некоторые ребята, подобно Володе Сопенко, подчеркнуто держались в стороне, но таких было меньшинство. Остальные же стихийно и беззаботно присоединялись к затеям так называемой «компашки» — лишь бы повеселиться. Класс этот будоражил школу, разрушал все, создаваемое с таким трудом.

А трудности — они еще вот, под рукой, и за порог выходить не надо. И все-таки сколько уже сделано! Если вспомнить, с чего они здесь начинали, то покажется, что прошло не несколько месяцев, а несколько лет.

В начале августа войска 4-го Украинского фронта освободили город, и уже через несколько дней была создана комиссия по организации школ. В нее входили учителя, уцелевшие при немцах, и Кузьма Иванович, присланный из госпиталя после тяжелого ранения в распоряжение гороно. Вместе с представителями Советской власти осматривали они полуразрушенные, загаженные здания бывших школ. Разве можно было поверить, что первого сентября дети сядут за парты? Ни парт, ни книг, ни тетрадей. Ни учителей.

Но все оказалось не таким уж безнадежным. Да так и бывает: стоит вбить в доску гвоздь для доброго дела, как и помощники найдутся, и молотки рядом застучат.

По городу развесили объявления: начата запись детей в школу, занятия с первого сентября. А рядом — обращение к населению с просьбой помочь в восстановлении школ. Объявление и обращение на трех языках: русском, украинском, польском.

Обращение собрало много добровольцев. Родители делали школьные доски, скамейки, приносили из дому столы, стеклили окна, белили стены, мыли полы. Они хотели, чтоб их дети учились в настоящих школах, ведь при немцах были только начальные — «абетки», в которых занятия проводились по сокращенной программе.

Детей учили писать, читать, считать — и только. Зачем холопам, предназначенным для роли рабочей скотины, настоящее образование?

В августе во Дворце пионеров, особняке, принадлежавшем в годы войны старосте города и сразу же отданном Советской властью детям, состоялось собрание учителей.

Учителей было мало: многие погибли, многие еще воевали. В педвузах проводились досрочные выпуски, учителя приезжали из других областей. Все, все было сделано для того, чтоб вернуть детям детство — возможность учиться и нормально развиваться.

Все они тогда — и опытные учителя, и вот такие девчушки из институтов, как Ольга Матвеевна — работали дни и ночи. И открыли школы к первому сентября.

И не только отпраздновали начало учебного года, но в первую же зиму, хотя было и голодно и холодно, провели олимпиаду, несколько интернациональных вечеров. Это были крохи, но как много значили они тогда! На вечера дети приходили с родителями. Взрослые украшали зал вышитыми рушниками, цветами, с благоговением слушали, как их дети читают стихи, поют. Здесь, в западных районах Украины, только в 1939 году ставших советскими, школа была не просто школой, в которой обучают, — она приобщала население к большой социалистической культуре, к Советской власти.

Тем обиднее, что в школе, хотя бы и в одном классе, происходит такое, что даже многоопытные учителя растерялись. По классу гуляло затертое, но совсем не безобидное изречение: «Вшистку едно — война!» («Все равно — война!»), принесенное кем-то с барахолки, где оно было популярным. Война — значит, можно не учиться всерьез, это сейчас не главное, а «под шумок» делать что кому хочется. Вот и устраивалось время от времени нечто подобное сегодняшнему шествию с анархическим лозунгом, заимствованным из кинофильма «Пархоменко», который шел в кинотеатрах города.

— Да, подобралась компания, ничего не скажешь, — произнесла завуч Дора Сергеевна, не отрываясь от тетрадей.

Ольга Матвеевна не может остановиться, ревет, как девчонка.

— Оленька, возьмите себя в руки. — Дора Сергеевна отрывается от тетрадей, подходит к Ольге Матвеевне, вытирает ее лицо своим платком.

— Заберите от меня этого Пиню-ю-ю...— Ольга Матвеевна умоляюще смотрит на завуча. Ей, молодой учительнице, особенно доставалось. На уроки биологии, как «натуру», приносили мышей, лягушек, пауков, прятали их в самых неожиданных местах. Для Ольги Матвеевны как урок в восьмом — так и слезы. — Ведь это мой инвентарь, а они таскают по городу... Пропадет — где я достану другой скелет?

Учителя невесело смеются. Кто-то шутит:

— Нужно заказать рыцарские доспехи в складчину, для уроков в восьмом.

— Лучше всяких доспехов ваши мужественные учительские сердца. — Директор Кузьма Иванович выходит из своего кабинета, разговор становится общим.

Дора Сергеевна отложила ручку: какая уж тут проверка тетрадей! Сказала:

— Как не хватает нам школьной формы. Вот Лена Штукина одевается, как принцесса. Туфли на каблуках, ножки тонкие подламываются, жакет красный, юбка клетчатая. Шляпа с полями. Выглядывает из-под нее, как мартышка. Какое может быть в классе рабочее настроение? Ее я не могла убедить. Позвонила отцу, а он мне: «Вы учителя — вы и справляйтесь».

— Учится-то она неплохо, это и успокаивает родителя. А ведь Лена с компанией дружна, Мищенко и Рябова поддерживает, вот в чем беда, — сказал Кузьма Иванович. — Столько лет преподаю, а никак не возьму в толк, почему умные, авторитетные на работе люди бывают такими беспомощными в вопросах воспитания? Что это — пресловутый родительский инстинкт или равнодушие к тому, какого потомка оставляем после себя человечеству?

— Да все они такие еще дети, пыжатся, из себя выпрыгивают, чтоб казаться взрослее! С Леной-то все проще: мать умерла, отец постоянно занят, да и черствоват... Эту девочку бы в хорошие материнские руки, — прервала патетическую речь Кузьмы Ивановича Дора Сергеевна.

— К сожалению, никто из нас ей матери не заменил, рассуждать легче, — съехидничала высокая, худая, немного чопорная географичка.

— А как она может на меня смотреть, — вмешалась молчавшая до сих пор учительница младших классов, — когда я замазываю дырки на туфлях чернилами и ноги у меня в кляксах, не отмываются, а она в школу в чулках «паутинка» приходит и в лакировках, эта пигалица, которая еще ничего не сделала для людей!

Это была горькая, наболевшая тема. Некоторые мальчики носили кожаные куртки, каракулевые кубанки — шик моды; Лена Штукина щеголяла красивой обувью, тонкими чулками, нарядными шерстяными кофточками, длинными модными жакетами. Директор же школы Кузьма Иванович зимой ходил в своем прострелянном ватнике, который ему вернули после госпиталя, летом — в вытертой армейской форме. Чопорная географичка шелестела зимой, по морозу, тоненьким прорезиненным плащиком...

Иногда по талонам давали одежду, обувь, но каждый старался взять пальто, платье или ботинки для ребенка. Питались в столовой, где ежедневно одно и то же: перловый суп и каша-размазня. Учителя не очень от этого страдали, жили дружно, весело, помогали друг другу.

— Вопрос ясен. — Директор прошелся по кабинету, погладил по плечу притихшую Ольгу Матвеевну, которая притулилась к холодной кафельной печке. — Хоть и много у нас кочек, а год идет к концу, справились мы с ним, в основном, успешно, носы вешать нечего. Что касается восьмого класса, то без родителей нам этот воз не вытянуть. Надо собирать родительское собрание.

— Попробуй собери, народ-то все сверхзанятый, — буркнула Дора Сергеевна. — Опять придут родители тех детей, у которых и так все благополучно.

— Придут и остальные, это я беру на себя, — ответил директор.

3

Родители на собрание пришли.

Впереди восседала на учительском стуле, довольная, что захватила его, мать Игоря Мищенко. На плечах — чернобурка, на муфте — лисья морда и хвосты. В уголке, откинувшись на спинку парты, в какой-то надломленной позе, вся в черном, с болезненным печальным лицом — мать Хомякова, вдова погибшего генерала. Рядом — мама Симы Бецкой, одетая красиво, элегантно. Она пианистка, работала в филармонии. Сима тоже играла на пианино, выступала на вечерах, училась хорошо, и в общем-то претензий у учителей к ней не было, кроме одной: Сима дружила с Леной Штукиной и поддерживала все те коники, которые выкидывала «компания».

Были и отцы, много — военных. Из уважения к их мундирам и званиям в класс снесли стулья со всей школы. Пришел даже генерал с женой, веселой говорливой женщиной, которая командовала в родительском комитете школы.

Пришел и отец Лены Штукиной, сдержанно поздоровался, сел в стороне и от родителей, и от учителей. Его тонкое усталое лицо портили надменно приспущенные уголки губ.

Первым выступил Кузьма Иванович. Коротко обрисовал положение в школе. Как водится, сказал о хорошем, о том, что было сделано, потом перешел к восьмому классу. Называл фамилии, не утаил никаких происшествий, конфликтов. Родители ерзали, краснели, отцы мяли в пальцах папиросы, не решаясь закурить. Видимо, для большинства это было новостью. Правда, учителя ходили домой, вызывали родителей в школу, писали записки, но дела поглощали людей, на собственных детей времени не оставалось.

— Но, даже учитывая сложную обстановку, которая сложилась у нас, в Западной Украине, воспитание детей остается очень важным, ответственным делом, которым нельзя пренебрегать! — закончил свое выступление Кузьма Иванович.

Вначале родители, то ли по привычке, то ли действительно их торопили дела, поглядывали на часы. После выступления директора на часы глядеть перестали. Попросили несколько минут на перекур, сбили папиросами волнение, собрание продолжалось.

Поднялся отец Лены Штукиной.

— Лично у меня, — он подчеркнул «лично», — произошел небольшой конфликт с учителями и директором. Я считаю, что воспитанию дочери отдаю все возможное. Учится она хорошо, особых нарушений не было. Остаются какие-то мелочи, за которыми я не могу уследить. Как понимаете, в силу своей занятости, от этого никуда не уйдешь. Но то, чего не могу я, должны сделать учителя, проявить чуткость. Говорят, Лена крикливо одевается... Не знаю, может быть, в школу она уходит без меня... У Лены нет матери. Кто привьет ей вкус? В школе у вас женщины, но, извините, не вижу ни одной, кто бы мог это сделать...

Учителя сжались. Штукин как бы продолжал тот их разговор в учительской, но совсем с других позиций. А он замолчал, скользил взглядом по учителям. Дора Сергеевна невольно поджала ноги в залатанных туфлях. Это движение привлекло Штукина.

— Вот вы... В вашем платье, извините, не детей учить, а в цирке выступать. А вы говорите о крикливости моей Лены...

У Доры Сергеевны закружилась голова, она с ужасом подумала, что сейчас упадет в обморок, это с нею, после контузии во время эвакуации, когда они попали под бомбежку, бывает. Стоит чем-либо возмутиться, расстроиться, горячая волна застилает белый свет. Она закрыла на миг глаза, сосредоточила всю свою волю, чтоб отогнать эту волну. Хорошо даже, что он сам начал, ведь она тоже хотела говорить об этом, но не знала — как, будет ли удачный момент, чтоб сказать о наболевшем тактично, не обижая уважаемых в городе людей.

Это платье она получила по талону. Хотелось, конечно, что-нибудь попрочнее, попроще, более ноское, удобное для работы. Но пришлось выбирать из так называемых американских подарков. Американцы, не пережившие ни одной войны на своей территории, плохо представляли жизнь и потребности воюющего народа. Часто среди хороших вещей, которые действительно выручали, попадались и вот такие никчемные, смешные. Что ж, дареному коню в зубы не смотрят, пришлось взять то, что давали. Темно-фиолетовое переливающееся платье с узкими рукавами и буфами, отделанное блестящим шнуром по вороту, можно было переделать и приспособить «для выхода», но когда она сегодня перед собранием попробовала отпарить юбку, в которой ходила в школу, та разлезлась под утюгом. Пришлось срочно спороть шнур, ушить буфы и надевать платье. И вот ее хотят выставить посмешищем. Кто дал право на такую слепоту? Зато теперь она скажет все, не посмотрит на успокаивающий жест Кузьмы Ивановича.

Дора Сергеевна постояла молча в напряженной тишине. Волна отхлынула, теперь в обморок она не упадет. Пришло знакомое учительское хладнокровие, не раз выручавшее в сложных ситуациях.

— В этом вся и беда, — сказала Дора Сергеевна тихо, — в непонимании... Мы чувствуем у некоторых ребят пренебрежительное отношение к нашей трудной обстановке. В нашей стране умеют ценить людей, в самых тяжелых условиях государство стремится создать нормальные условия для жизни и работы. Те, кто получает литерные пайки, обеспечены лучше других. Мне неприятно говорить об этом вам, но я вынуждена — ради ваших, ради наших общих детей. Они не могут понять, что это делается ради ваших заслуг, а не ради них самих. Вокруг них невольно возникает ореол исключительности. Со следующего года вводится школьная форма. А пока я прошу родителей одевать детей, особенно девочек, скромнее. Для нас все одинаковы, и те, что в красивых платьях, и те, что в латаных штанах. Но если мы, взрослые, можем трезво оценить обстановку, то дети не умеют разобраться, считают себя привилегированными. Их отношение распространяется не только на других учеников, но и на учителей... А это платье, товарищ Штукин, я получила по талону. Если бы у меня был выбор, я бы его не надела, вкуса для этого у меня достаточно. Туфли с заплатами тоже не к лицу учительнице, но других нет. И я не вижу в этом трагедии. Мои коллеги — тоже... Это я говорю не для того, чтоб кого-то укорить или вызвать сочувствие. Пережили войну, справились, а с дырками на туфлях и подавно справимся. Год, другой — и все у нас будет. А вот если ребят не повернем в другое русло, наплачемся. И вы, и мы... Зачем, например, предоставлять свои персональные машины в распоряжение детей, школьников? Вот и ваш сын тоже иногда в школу и из школы на машине ездит. Знаете, с этаким шиком перед другими… К чему? — Дора Сергеевна посмотрела на генерала и его жену.

Генерал поднялся с таким видом, будто был нашкодившим учеником.

— Извините, я не знал. Это он, стервец, моего шофера уламывает, а тот и рад стараться. Обещаю — больше не будет!

Подняла руку мама Симы Бецкой:

— Прежде чем говорить о делах, я считаю, товарищ Штукин должен извиниться перед учителями. Его бестактность бросает тень на нас всех.

Штукин недовольно дернул плечом, но в классе стояла выжидательная тишина. В конце концов, почувствовав на себе взгляд генерала, он встал:

— Прошу меня извинить! Обидеть никого не хотел...

Все говорили об одном — какими мерами отвлечь ребят от хулиганства. Мама Алика Рябова пообещала изъять у Алика мотоцикл, заменить его шикарную хромовую курточку обычным пальто. Мама Симы Бецкой сказала, что охотно организует с ребятами что-нибудь музыкальное: то ли вечер, то ли кружок.

Директор школы предложил двух-трех учеников, не желающих исправляться и вышедших из школьного возраста, перевести в вечернюю школу, устроить на завод. Среди названных был Игорь Мищенко.

Мама Мищенко заклокотала. Не поднимаясь, заговорила, почти закричала:

— Почему — его? Игорек такой же ребенок, как и все! Я буду жаловаться!

— Можете жаловаться. О проделках вашего сына знает весь город. И закон не на вашей стороне: Игорю семнадцать, а он ученик восьмого класса.

Кто-то бросил реплику:

— Почему из-за одного-двух должен страдать весь класс, вся школа?..

Кузьма Иванович сказал, что нужно избрать новый классный комитет, спросил, кто хочет сам работать, не должно быть ничего формального: положение в классе можно сравнить с военной тревогой.

Мама Симы Бецкой снова подняла руку:

— Я могу, мне даже нужно. Чувствую, что Сима ускользает от меня.

— А папы, папы? — настаивал Кузьма Иванович.

Папы молчали, поглядывали с надеждой друг на друга.

— Может быть, я пригожусь? — вызвался наконец отец Володи Сопенко, отличника, которого считали гордостью школы.

Кузьма Иванович продолжал:

— Это не все. Нужно решить, кто будет классным руководителем восьмого. На тех же принципах добровольности...

Учителя молчали. Никто не решался сказать — буду я. И все же кто-то произнес эти слова:

— Буду я...

Их сказала новая учительница немецкого языка Регина Чеславовна. О ней знали немного, но это немногое было очень веским и уже само по себе вызывало уважение: Регина Чеславовна пережила Освенцим...

4

Регина Чеславовна шла в восьмой класс спокойно. Что эти подростки понимают, что они могут противопоставить ей, чья душа и тело прошли через муки, выпавшие на долю немногим даже в этой страшной войне? Ничем ее уже не испугаешь, ничем не удивишь. Шалят, куражатся и чувствуют себя героями. Да кто из подростков не пережил этого, особенно мальчишки? Правда, их детство что-то затянулось... Но боже мой, как она завидует им, здоровым, живущим, от имени тех, чья жизнь развеяна дымом и пеплом!..

Дым и пепел человеческий — символы фашизма, распростертого над землей. И горстка, совсем маленькая горстка, — ее сына... Но даже если бы не было этой единственной горстки, сотни тысяч других будут стучать в ее сердце, и этот стук, как и свою ненависть к поработителям, убийцам, насильникам, как любовь и огромное уважение к человеческой жизни, она передаст другим, в этом теперь смысл ее жизни. Передаст живым, здоровым, кому не угрожает ежеминутно смерть. Не могут же вырасти они подлецами, это было бы самым великим кощунством на земле после всего пережитого, пускай пережитого другими...

Регина Чеславовна поправила воротник блузки, галстук, прическу. Жест машинальный, не забытый, не убитый ни временем, ни концлагерем, где убивалось все человеческое. Значит, жив в ней учитель, педагог, жив!

Регина Чеславовна улыбнулась и так, с улыбкой, вошла в класс. Для учеников это было неожиданностью: и новая учительница и ее улыбка. В этот класс учителя с улыбками не входили...

Встали. Сидеть остался один, в кубанке и алой кожаной куртке, хотя в классе было тепло. Сидел боком, небрежно положив ноги на сиденье парты через проход. Лицо у него будто подмалеванное: румяные щеки, толстые сочные губы, широкие черные брови и синие глаза, удивительно маленькие на крупном, сытом лице.

— Здравствуйте!— сказала Регина Чеславовна.

Класс молчал.

— Садитесь!

— Стоять! — небрежно бросил сидящий, и все продолжали стоять.

Класс испытывал новую учительницу.

— В таком случае будем вести урок стоя. — Регина Чеславовна положила журнал на стол, всем своим видом показывая, что она пришла сюда надолго и не уйдет, пока не сделает своего дела. — Преподавать я буду немецкий...

Договорить ей не дали:

— Долой нимкеню!

— Фрицам капут!

— Катись колбаской, немецкий учить не будем!

— Кроме того, — будто не слыша, продолжала Регина Чеславовна, — теперь я ваш классный руководитель. Зовут меня Регина...

— Ха-ха-ха! Что? Дубина?

— Регина. Регина Чеславовна.

Ее это не злило. Немного смешило. Немного было досадно, что именно так проходит первый урок, о котором она всего несколько месяцев назад, в концлагере, даже мечтать не смела. Она перешла на немецкий:

— Ферштеен зи дейч одер нихт? (Понимаете ли вы по-немецки или нет?)

— Ясно — нихт... — протянул сидящий.

Стоять за партами неудобно, ученики полулежали, держась за крышки, полусогнув колени, опираясь на спинки парт. В классе было несколько девочек. Девочки стояли сзади, прятались за спины мальчишек, стараясь не встречаться с глазами учительницы.

— Ладно, садитесь! — махнул рукой сидящий.

Сели.

Было не шумно, но как-то расхлябанно. Позы, мины — все выражало снисходительное презрение к учителю. Были и другие лица, но выступало это, слитое воедино. И уж конечно, молодые учителя его не выдерживали, нервничали и не могли нормально вести урок. Но Регина Чеславовна видела сейчас другое. Они — живые, нет в их глазах обреченности. Когда-то ей казалось, что она уже не увидит таких глаз.

И вот — сколько их перед нею... Живые, юные — значит, нет ничего невозможного. Только смерть категорично безнадежна.

Волна нежности и веры в хорошее затопила ее, приподняла над досадными мелочами, и она, подойдя вплотную к партам, начала, совсем не предполагая раньше делать этого, рассказывать о себе. Путала русские слова с украинскими и польскими, как бывало, когда ее захватывала такая приподнятость, такое волнение. Кто-то ее передразнил, кто-то рассмеялся. Но она не слышала. Рассказывала, как, закончив университет «за Польщи», не могла получить работу, потому что числилась в списках неблагонадежных, как она встречала в тридцать девятом году Советскую власть, как ждали этого освобождения люди, угнетенные и нищие, как она вступила в Коммунистическую партию, учила в этой же школе детей. Но пришли немцы и сразу забрали ее, ничего она не успела сделать — только страдала за свою Отчизну. А в этой войне этого было мало, нужно было бороться. Она жива... Но остался сын... навеки... Такой же молодой, как они. И таких, как они, там погибло много, так много, что люди еще долго будут ходить по колено в крови и пепле, что остается в печах от людей...

В классе тихо. Даже тот, в алой куртке, незаметно убрал ноги с парты, а тот, что сзади него — тоже в куртке, желтой, на «молнии», стрижка «ершиком», лицо бледное, совсем светлые, слегка выпуклые глаза, веснушки на коротком, бульбочкой носу, тонкая ребячья шея и упрямый пренебрежительный рот, — тихим движением снял с его головы кубанку, поднялся. И когда разжал упрямые губы, лицо его стало детским, даже добрым:

— Мы будем вас звать Евгенией. Евгения Славовна — это по-нашему. Зачем нам Регина-царица?

— Согласна. Действительно, на царицу я мало похожа. Но... скажите, пожалуйста, эту фразу по-немецки.

Мальчик покраснел и громко шепнул через класс:

— Эй, Сопа, шпрехни!

Поднялся другой, и Регина Чеславовна удивилась, что не заметила его сразу. Совершенно свободно он заговорил по-немецки, и Регина Чеславовна, с удовольствием глядя в его умные темные глаза, кивала головой и приговаривала вполголоса, тоже по своей прежней учительской привычке:

— Гут... гут... зер гут... Очень хорошо... Немен зи пляц... Садитесь. Данке... Спасибо...

Но прежде чем сесть, Сопенко добавил скороговоркой по-немецки:

— Извините за такой прием. Ребята у нас неплохие, за некоторым исключением. Думаю, больше такого не будет.

— Переведи, пожалуйста, — попросила Регина Чеславовна.

Сопенко, как-то непонятно глянув на нее, будто предупреждая, что делать этого не следует, все-таки перевел, хотя тот, в алой куртке, — Регина Чеславовна догадывалась: это и есть Игорь Мищенко — презрительно морщил лоб. Значит, не все под его дудку пляшут, да такого и не могло быть.

Прощаясь, она сказала:

— Данке, киндер! (Спасибо, дети!)

Игорь засмеялся, хотя этим клохчущим утробным звукам больше подходило бы слово «заржал». Сзади его дернул светлолицый:

— Кончай!

— Думаешь, Али́, она у нас задержится?

«Значит, этот светлолицый — Алик Рябов...»

— Думаю, Гарри, задержится...

— Ну, вшистку едно — во́йна! — равнодушно отозвался Игорь.

— Это лозунг тех, кто, пользуясь тяжелым положением и сложной обстановкой, спешит нагреть руки. Вам, Мищенко, понятен истинный смысл этого выражения? — не дожидаясь ответа, Регина Чеславовна вышла из класса.

5

То, что первое знакомство с классом прошло удачно, не означало еще полной победы и не исключало неприятностей и неожиданностей. Регина Чеславовна знала это.

И очень скоро восьмой класс снова показал свой норов. Кто-то закрыл Ольгу Матвеевну в туалете. Она промыкалась там весь урок, пока не началась перемена и ее не освободили девочки.

Поскольку этот урок Ольга Матвеевна должна была проводить в восьмом, никто не сомневался, что это опять проделки компании. В классе собралась целая делегация учителей во главе с Кузьмой Ивановичем, но Регина Чеславовна сказала, что разберется сама.

Игоря Мищенко перевели в вечернюю школу. Но днем, во время уроков, он приходил под окна школы, горланил двусмысленные песенки, бросал комки снега и грязи. А после уроков восьмиклассники окружали Игоря, сидели с ним в сквере. Работать на заводе Мищенко, как видно, не собирался. Мама была целиком на стороне своего сыночка. Это поняла Регина Чеславовна, побывав у Игоря дома. В семье Мищенко ее встретила непробиваемая стена сверхсытости, когда люди понимают, чувствуют только одно — свое благополучие, и живут так, чтобы это благополучие приумножалось. Все остальное их не интересует, вернее, интересует в той мере, в какой способствует или не способствует их процветанию.

Квартира Мищенко — как трехслойный пирог. На окнах занавески трех сортов: шелковые розовые «задергушки» с оборочками внизу и сверху, длинные тюлевые занавеси с кистями и плотные, плюшевые, ровными полосками по бокам. На столе поверх тяжелой бархатной скатерти — шелковая, на ней вышитая салфетка; диван покрыт ковром, на ковре — узкие гобелены, на них чучело рыжей лисицы. Поверх ковра на полу полосатые дорожки, буфет, сверкающий фарфором и хрусталем, стены сплошь увешаны картинами в блестящих рамах — квадратными, круглыми, продолговатыми, узкими и широкими.

В комнате Игоря та же безвкусная роскошь. Вместо ковра на полу медвежья шкура. И только несколько чернильных пятен на письменном столе да небрежно брошенных тетрадок и учебников напоминало о том, что это комната школьника. Вся эта вычурная мебель, все эти картины и вещи были явно из какого-то иного мира, собранные здесь случайно. Их выставляли напоказ, ими гордились.

Первым побуждением Регины Чеславовны было повернуться и уйти — настолько чужд, враждебен ей был весь этот быт.

Ничтожные людишки! Вещи — это пустота. Сколько видела она вещей... Горы! Платья, обувь, чемоданы... Вещи людей, превращенных в пепел...

— Зачем все это? — не сдержалась она, показала на кровать Игоря, с занавесочками и бантами, на загроможденную безделушками этажерку.

— Что? — не поняла мать Игоря, улыбающаяся женщина в длинном переливающемся халате с кистями на поясе. Даже неприятности, связанные с сыном, не могли разрушить ее благоденствия.

— Зачем все это в комнате мальчика?

— Вам не нравится? Уютно, красиво... Игорек доволен. Если есть возможность, почему не создать ребенку нужных удобств?

Регина Чеславовна не могла подобрать слов для этой женщины, та стояла за стеной, куда не доходили обычные понятия. Такой же стеной заслонили родители от всех болей и нужд и своего сына, не достучаться в его глухое сердце.

Мать Игоря была не согласна с переводом сына в другую школу. Переубедить эту женщину Регина Чеславовна не смогла. На прощание все же посоветовала не считать Игоря ребенком и обязательно устроить на завод, в крепкий рабочий коллектив: поможет — если еще поможет! — только это.

— Ради чего он должен работать? Ради куска хлеба? Ну уж нет, в хлебе мы не нуждаемся! И на работу загнать Игоря вам не удастся! Он будет учиться и еще всем вам утрет нос!..

И вот Игоря Мищенко в классе нет, зато снова есть чрезвычайное происшествие.

Регина Чеславовна вошла в класс. Была перемена. Те, кто сидели за партами, встали, стоящие у окна повернулись к ней.

— Евгения Славовна, почему не было биологии? — спросил кто-то.

Регина Чеславовна внимательно оглядела ребят. Похоже, в классе не знают, что произошло. Конечно, могут и не знать. Сделал кто-то один. Если бы знали все, Ольга Матвеевна не проплакала бы в туалете целый урок.

— Прошу вас, сядьте на места… Кто это сделал? — спросила, глядя в тот угол, где сидел Рябов. Не хотела, а все же смотрела именно туда, считала, что больше некому.

В глазах учеников любопытство и вопрос: «Кто? Что? Какая еще сенсация?»

— Это не шутка и не озорство. Это носит другое название — подлость... Допрашивать не буду. Честно говоря, не уверена, что виновник сознается. Ведь подлость идет рука об руку с трусостью...

Очень тихо. В глазах уже не простое любопытство, а тревога.

Лицо Лени Мартыненко бледнеет, потом начинает краснеть, от шеи, пятнами. Он встает и, хотя лицо его пылает, смотрит на учительницу открытым и, как ей кажется, честным взглядом.

— Я! — Раскаяния в голосе нет

— Почему?

— Потому что она... — Он колеблется, но все же произносит: — Дура, и я ее не люблю.

— Объясни, пожалуйста.

— Разве это учительница? Мышей боится, лягушек боится, глаза вечно на мокром месте!

Регина Чеславовна еще не успела со всеми познакомиться ближе. В этом ученике ничего примечательного, только вот одежда необычная — пригнанная по росту солдатская форма. Да мало ли кто как одевается — значит, другой одежды нет. Смотрит всегда хмуровато, немного набычившись. Как будто дружит с Рябовым и в то же время не во всем подчиняется ему, сам по себе.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать...

— Значит, тебе доступно понимание, например, таких вещей: молодая учительница, еще не закончившая институт переводится на заочное отделение и добровольно, так как учителей не хватает, по призыву комсомола, едет в Западную Украину, где трудностей достаточно и помимо плохих учеников. Уехала из родного города, от мамы, в себе не уверена, наверное, даже голодает... Приходит в класс с трепетом, с желанием быть хорошей учительницей, а тут... каким свинством вы все-таки занимаетесь! — Это невольное восклицание было адресовано всему классу, который начинал понимать, что Мартыненко обидел Ольгу Матвеевну. Только-то и всего! Обижать Ольгу Матвеевну стало игрой, забавой — будто девчонку дразнить. Но что там натворил Леня? Почему так «выступает» Евгения Славовна?

— Сегодня, Мартыненко, ты унизил человеческое достоинство, просто так, чтоб позабавиться. Ольга Матвеевна хочет уйти из школы, уехать из города, но и в любой другой школе ей теперь трудно поверить в себя. Не знаю, изменит ли это ее состояние, но хотя бы для того, чтоб уважать себя, прежде всего ты должен перед нею извиниться...

Мартыненко отвел глаза и опустил голову. Поза весьма красноречивая — извиняться не будет.

— А вы знаете, Евгения Славовна, кто такой Мартыненко? — спросил Рябов. — Он — сын полка, у него медаль.

— До сих пор о сыне полка у меня было другое представление.

— Леня, покажь! — шепнул кто-то на весь класс.

Он мотнул головой — нет.

— Пусть видит!

Рябов перегнулся с задней парты, вытащил полевую сумку, в которой Мартыненко носил учебники, достал из маленького отделения что-то завернутое в лощеную бумагу.

— Вот! — Рябов держал медаль двумя пальцами, поворачивая то к Регине Чеславовне, то к классу.

«За отвагу», — прочитала Регина Чеславовна.

— За что ты получил медаль, Леня? — Что-то в ее голосе дрогнуло. Какая война!.. Даже дети втянуты в схватку. И ее опять захлестнула боль за всех и за одного, единственного, — сына...

Мартыненко молчал. Выкрикнул Рябов:

— Разве не видите — за что? За отвагу! Он мост подорвал! Сам!

— Значит, мост легче подорвать, чем осознать свою вину перед человеком, которого обидел?

Молчание. Рябов осторожно положил медаль перед Мартыненко на парту.

— Иди, Мартыненко, — тихо сказала Регина Чеславовна.

— Куда? — не понял он.

— Сейчас мой урок. Я не хочу, чтоб ты на нем присутствовал. Это мое право.

Мартыненко зажал медаль в кулаке, нахлобучил шапку, подхватил сумку и, гремя сапогами, выбежал из класса.

6

Ольга Матвеевна ушла из учительской, не слушая уговоров и увещеваний, совсем разбитая, растерянная. Кузьма Иванович пытался ее проводить, но она, еле сдерживая слезы, попросила:

— Если вы хоть чуточку добрый, не ходите...

Она бродила по улицам, не замечая ни холода, ни сырости.

Все-таки, что бы ни вытворяли эти великовозрастные «ученички», никого они не мучают так, как ее. Одни куражатся, а другие молчат, наблюдают, вроде этого умника Сопенко. Для нее они все на одно лицо, никто ей не помог в классе, ни одних добрых, сочувствующих глаз она не видела. Не преподавание, а сражение. Уйти, уехать... А куда? Была счастлива, что помогает маме. Отсылает домой все, что может и не может: сама как-нибудь, лишь бы мама знала, что не ошиблась в своей Оле. А она оказалась слюнтяйкой, девчонкой перед этим разнузданным классом. Кто ее закрыл в туалете, она не знала. Ревела от унижения и безвыходности.

Стемнело. Огней на улице мало — у кинотеатра да вокруг ратуши. Тротуары освещены отблесками магазинных витрин, окон жилых домов.

Ольга Матвеевна жила в пристройке, в школьном дворе, с учительницей младших классов. Не хотелось расспросов и сочувствия, и Ольга Матвеевна бродила вокруг школы, пока не погасли последние огни. Во флигельке тоже выключили верхний свет, осталось слабое мерцание от тусклой настольной лампочки. Значит, ее соседка легла, оставив этот огонек: они боялись крыс, расплодившихся в городе во время оккупации.

Когда она подошла к калитке, откуда-то из-за деревьев, плотно окружающих школу, так что даже в солнечную жаркую погоду там было темновато и прохладно, выскользнула мужская фигура и загородила проход. Ну вот, теперь ее еще прибьют или придумают похуже гадость. Но кричать она не будет, больше они не увидят ее страха и беспомощности. И она решительно шагнула к калитке.

Фигура отшатнулась, проход был свободен, и Ольга Матвеевна прошла во двор, ожидая удара в спину. Но сзади торопливый просящий голос:

— Ольга Матвеевна! Подождите!

— Леня? Леня Мартыненко? — не верила Ольга Матвеевна, чувствуя великое облегчение.

— А вы не испугались, — тоже удивленно сказал Леня.

— Почему я должна тебя бояться?

— Не меня, конечно, а вообще вы же всего боитесь, всяких пустяков... Мышей, лягушек...

У Ольги Матвеевны запылали уши.

— Господи, да не лягушек я боюсь, а вас, бесчеловечных! — отчаянно вырвалось у нее. Тут же она пожалела об этом. И когда она научится сдерживаться, не показывать своих чувств ученикам? А собственно, почему не показывать? Ведь так естественно, что она испугалась тогда лягушки. Любой бы испугался на ее месте — от неожиданности.

Ольга Матвеевна спросила официальным, «учительским», как она представляла, тоном:

— Так что тебе надо, Мартыненко?

— Это я закрыл вас в туалете...

Обида с прежней силой придавила Ольгу Матвеевну.

— Иди, Мартыненко, мне нечего тебе сказать.

— Ольга Матвеевна! — заторопился Леня. — Я не потому пришел, что боюсь кого-то или чего-то... Вы ходили по городу, думали, плакали… Я видел. Я тоже ходил, тоже думал... Мне стыдно. Евгения Славовна права: это подлость. А я воевал. И у меня есть медаль. Какие люди были рядом!.. Если бы они узнали... Стыдно!

Леня с силой хлопнул полевой сумкой по забору, и Ольга Матвеевна подумала, что он, как и она, замерз и проголодался. Видно, еще и дома не был.

— Ладно, Леня, иди. Мне тяжело не только из-за этого случая. Наверное, не могу я быть учительницей, не тот характер...

— А вы не отступайте, Ольга Матвеевна, не уходите из школы. Научитесь еще!

— Ты так считаешь?

— Конечно! Самое последнее дело — отступать. Вы же теперь как обстрелянный боец, вам теперь должно быть все не страшно.

— Хорошо, Леня, я ведь еще не решила, я еще подумаю...

На следующий день, войдя в класс, Регина Чеславовна сразу потянулась взглядом к парте, где сидел Мартыненко, и встретилась с его глазами. Расспрашивать ни о чем не стала: раз человек так смотрит, значит, вопрос для его совести решен. Ольга Матвеевна пришла сегодня в школу тоже какая-то новая, повеселевшая. И ничего не говорила о том, что уйдет, на уроки пошла бодрая, даже Пиню вытащила из директорского кабинета и отнесла в биологический.

7

К уроку биологии готовился новый «аттракцион»: фанерное сиденье стула, которое по мере надобности вынималось, сняли, по краям насыпали толченого мелу, сиденье осторожно положили на спички. Ольга Матвеевна сядет — спички сломаются, фанера выстрелит мелом.

Работал, в основном, Рябов, ему охотно помогал Витя Хомяков. Девочки, как обычно, в затее участия не принимали, держались отдельной республикой «наблюдателей». Ребята толпились вокруг, давали советы, посмеивались, предвкушая очередное зрелище.

Интерес к Ольге Матвеевне в связи с загадочным поступком Мартыненко возрос.

Когда все было готово, Леня подошел к Рябову:

— А теперь садись.

Рябов непонимающе уставился на него.

— Проверь, вдруг не сработает!

Мартыненко был крепче, сильнее Алика, хотя и ниже ростом. Он прижал Рябова к стулу. Рябов перегибался, у него подламывались коленки — вот-вот ляпнется на сиденье. Руками он изо всех сил упирался в спинку стула.

— Брось шуточки, Мартышка! — пропищал, видимо от неудобной позы, Рябов.

Мартыненко рванул его за руки, и Рябов плюхнулся на стул. Хлопок! — мел щедро опылил щегольские галифе Рябова. Зачихали сгрудившиеся вокруг ученики, засмеялись. Но никто не вмешивался. Происходило невероятное: ссорилась компашка.

— Я тебя предупреждал — Мартышкой не называть. В другой раз в нос получишь. — Леня за плечи удерживал Рябова на стуле. — Это раз. И кончай свои штучки с Ольгой Матвеевной. Это два.

— Влюбился, что ли? — Рябов неестественно захохотал.

— Дурак! — спокойно сказал Леня и отпустил его.

Когда в класс вошла Ольга Матвеевна, было так непривычно тихо и серьезно, что она даже растерялась и не решилась сесть на тщательно вытертый дежурными стул.

8

Только школой, только учениками жила Регина Чеславовна. И свой трудный класс начинала любить, верила, что все наладится, образуется. Не считала и Рябова чудовищем. Мищенко все еще дергает его за ниточки, как куклу, и направляет куда хочет.

Свой класс любила, наверное, именно потому, что он трудный, требует много душевных сил, а они не растрачены, скопились за годы отчаяния, ожидания и надежды. И еще потому, что в этом классе учился Володя Сопенко, чем-то неуловимо напоминающий сына. Сейчас сын был бы ненамного старше Володи. Володя притягивал, бередя душу, потому что был таким и не таким, каким хотела бы видеть сына Регина Чеславовна.

Учился Володя блестяще — и не только по программе. Сам искал новое, трудное. Помимо немецкого языка, самостоятельно взялся за английский.

Учителя привыкли, что Сопенко — это пятерки, блестящие ответы, которые слушать интересно не только ученикам, но и учителям.

При немцах большая библиотека Регины Чеславовны пропала. Для Сопенко она доставала книги у знакомых, выпрашивала в библиотеке те, что не давались на дом.

В классе Володю уважали и никогда не задирали. Школьные дела его не занимали. Он был выше интересов, которыми жил класс. Но именно это тревожило Регину Чеславовну. Неужели у Володи холодное сердце? Нет, нет, не может быть... Ведь написал он стихи для классной газеты... Все, за что ни брался, у него получалось. И Рябова тогда не пришлось уговаривать, хотя директор предупреждал, что газета будет только в том случае, если она умеет стоять на коленях и Рябов «снизойдет» — кроме него, никто не умел в классе рисовать. На коленях перед Рябовым стоять не пришлось. Володя пошептался с Аликом, они остались после уроков и сделали отличную газету. Но газета — пустяк, важно изменить обстановку в классе, и Регина Чеславовна надеялась, что именно Володя поможет ей. Но он не вмешивался. Смотрел на проделки ребят со стороны, снисходительно, как на баловство детей. И горячая привязанность и нежность к нему в душе Регины Чеславовны сменилась каким-то другим, сложным чувством.

Однажды они задержались после уроков, рассматривали английские и немецкие книги, которые достала Регина Чеславовна. Потом вместе шли по улице. Володя в узком длинном пальто — наверное, отцовском — казался совсем взрослым, Регина Чеславовна была в тонком плаще, но под ним приятно согревал тело ватник, подаренный ей при освобождении из лагеря советским солдатом.

Володя говорил вдохновенно; он только что прочитал книгу о Гейне, выучил несколько его стихотворений на немецком языке.

— Хотите, прочитаю? — И, не дожидаясь ответа, начал декламировать, передавая голосом все нюансы, как будто стихи были русские. И Регина Чеславовна снова поддалась его обаянию.

— Это прекрасно, Володя. И стихи Гейне, и то, что ты их так чувствуешь... Но... Я тебя давно хотела спросить... Почему ты равнодушен к жизни класса, не реагируешь на то, что там происходит?

— Если я буду «реагировать», что-нибудь изменится?

— Думаю — да. Ведь тебя уважают, считаются с тобой. Подумай об учителях, о других ребятах. Компания ведь и тебе мешает, лишая полноценных уроков...

— Ну, я уже все это перерос. Уроки для меня — только ориентир... А Рябов не такой уж плохой парень, без Мищенко. С Игорем долго возились, надо было сразу из школы гнать...

— Куда же его было гнать? В рабство продать, что ли?

— Извините, Регина Чеславовна, это дело учителей. Мне некогда и не хочется этим заниматься. Тем более, что вы мне такие чудесные книги достали. Спасибо!.. Можно, я пойду?

— Да, да, иди, Володя! — машинально ответила Регина Чеславовна.

Вот и не получилось разговора. Володя Сопенко слишком занят собой, подготовкой себя для блистательного будущего. Нет, ее сын, наверное, был бы другим...

9

Через город проходили войска — части победившей армии возвращались на Родину. День и ночь по брусчатке грохотали орудия, дребезжали повозки, шли и ехали солдаты — загорелее, пропыленные, приманивали глаза школьников орденами и медалями.

В саду, возле школы, бойцы останавливались на отдых. Школьники встречали их цветами. Ходили за цветами в поле, обрывали все цветущее в палисадниках и садах, в оправдание говорили людям:

— Это солдатам!

Люди не возражали: цветы — солдатам...

Трудно было вести уроки: добрая половина учеников крутилась между солдатами, носила им холодную воду, бегала за папиросами...

Школьный год завершал счет трудным дням, вместе с ветками цветущих каштанов во все окна стучались долгожданные школьные каникулы.

Экзамены прошли удачно.

Перед каникулами для старшеклассников устроили вечер. Вместе с ребятами пришли родители, нарядные, с цветами. Из воинской части прислали солдата-баяниста. Девочки окружили его, к ним присоединились мальчики, учителя, стали петь. Одна за другой звучали военные песни — о разлуках, о верных друзьях, которые выручают в бою, не жалея жизни, о любимых, умеющих ждать, о соловьях, мешающих спать солдатам. Других песен еще не было: война только закончилась. Потом играли в «ручеек», танцевали под баян.

Кузьма Иванович захлопал в ладоши, попросил всех сесть. Принесли стол, покрытый красным полотнищем, поставили цветы. Началась официальная часть.

— Этот год был трудный, — сказал директор, — всякое пришлось пережить. За лето вы отдохнете, наберетесь сил. Мы, учителя, надеемся, что в следующем учебном году жить будем дружнее, умнее, содержательнее...

— А правда, что девочки будут учиться отдельно? — перебил его Алик Рябов.

— Возможно.

— У-у-у... — загудели недовольно.

Кузьма Иванович остановил шум движением руки — об этом потом.

— Почтим память тех, кто погиб за Родину, за нас! — сказал он.

Все встали. Мама Симы Бецкой подошла к роялю, заиграла «Реквием» Моцарта. У многих на глазах появились слезы.

«Как еще все близко, как еще все больно... — думала Регина Чеславовна. — Но неужели придет время, когда эта боль забудется?» Она даже содрогнулась... Моцарт писал «Реквием» по заказу одного человека. Мог ли он думать, что его «Реквием» будет звучать над землей в память о миллионах?

После вечера ребята, теперь уже девятиклассники, хотели проводить ее, но Регина Чеславовна отказалась. Вместе погуляли по центральной улице, в переулок она свернула одна.

Шла медленно, вся еще под впечатлением душевной близости с ребятами. Они с мужем жили в тупичке, недалеко от центра, но когда свернешь с главной улицы, кажется, что сразу попадаешь на окраину: ни мостовой, ни тротуаров, ни света — маленькие домики за глухими заборами.

То, что они с мужем нашли друг друга, было чудом. Потерялись в первые дни войны. Он ушел в военкомат узнать, что и как, и не вернулся, отступил с воинской частью. Она долго пряталась с сыном по знакомым, по подвалам и чердакам, пока не выдала их какая-то сволочь...

В конце переулка был нежилой участок — разгороженный сад и груда кирпичей от разрушенного дома. Проходить мимо этого участка в темноте неприятно. На углу зияла чернотой пустая трансформаторная будка, она тоже не вдохновляла на одинокие ночные прогулки. Когда не встречал муж, Регина Чеславовна бежала по переулку, оступаясь в ямы. Муж так и остался военным, часто ездил в командировки.

Боялась за него: страшно погибнуть от бандитского удара из-за угла именно теперь. И в то же время знала, что единственный путь — борьба, поэтому не удерживала мужа и сама не уходила от трудностей.

А положение в области, несмотря на то что закончилась война и трудности, казалось, должны были отступить сами собой, было очень тяжелым. По центральной улице, куда выходили окна школы, часто двигались траурные процессии. На венках ленты с надписью: «Погибшему от бандитских рук украинских националистов...» Венки обычно делали в школе. Жестокая борьба с бандеровцами продолжалась на всей территории Западной Украины. В труднейших условиях советские, партийные работники, военные налаживали экономическую и культурную жизнь области. Вот и ее муж...

Но что это? Там, в глубине, загораживая проход, стоит какая-то компания. Что они здесь делают? Молча стоят, ждут кого-то. Может, ее?

Узнала коренастую фигуру Мищенко. Папироска слабо освещала его полные губы, на голове — кубанка. Интересно, как он выглядит без кубанки?

— Кого ждете? — миролюбиво спросила Регина Чеславовна.

— Вас, — ответил Мищенко и выплюнул папиросу.

Остальные молчали, отворачивались, прятали лица. Какие-то другие, не школьные его товарищи.

— Зачем?

— Убить хотим... — Голос насмешлив, это обычная его манера. Но и враждебен. Он, конечно, способен не только бахвалиться.

— Ну что ж, хорошее дело — учительницу убить. Фашисты тоже с этого начинали: убивали коммунистов, потом учителей... — ответила ему в тон.

Молчание. Пошла прямо на них.

Игорь стоял на месте, другие — кто, она не знала — отступили к забору. Остановилась.

— Мальчик, ты забыл, что за моей спиной Освенцим...

Глава вторая. Компашка

1

— За речкой, за рощей... — Клара начинала высоким тонким голосом.

Густым, низким подхватывала Ника, а потом — все, кто как умел, в лад и не в лад, но дружно, задорно. Озеро далеко, без песни не доберешься, а купаться всем хочется.

Клара любила запевать, любила это состояние приподнятости, когда поешь, любила, как запевала, идти впереди, рядом с вожатой. Песен она знала много, пела охотно, вытягивала всех, когда песня сникала и переходила в невнятное бормотание, увлекалась, задирала голову, втыкаясь носом прямо в солнце, зажмуривая глаза, чтоб, не видя его, ощущать его горячую ласку.

Тонкий голос Клары опирался на голос Ники и, хотя был ярче и звонче, терялся и дрожал, когда Ника замолкала. Иногда они пели только вдвоем, совсем не походные песни. Песен этих почти никто не знал, хотя это были очень хорошие песни. Иногда их пели родители Клары. У Клариного отца приятный тенор, у мамы — такой же высокий, тонкий, немного резковатый, как у Клары, голос, для дуэта они не очень подходили, но все же как-то прилаживались друг к другу, пели хорошо, задушевно; видно было, что все, о чем они поют значительно и дорого для них.

Как-то Клара начала напевать одну из этих песен, Ника подхватила. Почему-то и Ника их знала.

Расшумелся ковыль, голубая трава,

голубая трава, бирюза,

Ой, геройская быль, не забыта, жива,

хоть давно отгремела гроза...

Или вот эта:

Маруся Бондаренко лежит в степи глухой

В походной портупее и шапке боевой...

А про маленькую девушку в солдатских сапогах выучили все, и когда Клара запевала, подхватывал весь отряд:

И рядом с нами в кожаной тужурке,

В больших изодранных солдатских сапогах

Шагала гордо женская фигурка,

Шагала девушка с винтовкою в руках...

Эта девушка была такого же маленького роста, как Клара, она погибла, защищая знамя, а кто-то вот сложил про нее песню.

Хотя и Клара, и Ника, и другие девочки в их отряде вышли из пионерского возраста — все они перешли в девятый класс, — им было очень хорошо в лагере. Ведь из-за войны ездить в пионерские лагеря не пришлось.

Лагерь занимал несколько деревянных дач в центре курортного городка, расположенного неподалеку от областного центра. Когда-то здесь жила польская буржуазия, пила прославленную воду «нафтусю» и «юзю», потом лечили свои печени и почки немецкие офицеры. Сейчас большинство дач пустовало, курортные сооружения разрушены, запущенный парк переходил в лес, густо поросший орешником и ежевикой.

Пионеры «паслись» в лесу, идя на озеро и обратно, набирали мягких, еще молочных орешков, потом перебрасывались ими с мальчишками, которые жили в соседней даче.

Озеро тоже было запущено: купальни разбиты, доски на искусственных деревянных пляжах, разбросанных по всему озеру, подгнили; на глубоком месте стояла вышка для прыжков, но очень высокая, ребятня прыгала с ее нижних этажей.

Девочки в комнате были из разных районов области. Клара и Ника — из города. Но обе они в город приехали недавно и познакомились только в лагере. Были они очень разные, и не только характерами, но и внешностью.

Маленькая, беленькая, подвижная Клара — все переливы настроения на ее круглом курносом личике. Как бы она ни печалилась, слегка заостренный ее носик не поникал, торчал задорно вверх, смеялись веснушки и поднимались удивленно и радостно тонкие круглые бровки, ожидая от окружающего только хорошего. Из круглых глаз, рыже-зеленых, с короткими загнутыми ресничками, одинаково легко выкатывались и слезы и смех. Клару редко звали по имени — чижик, коза, стрекоза, пуцвиринок (воробышек).

Ника — высокая, широкоплечая, с крупными прямыми чертами лица. Смуглое темноватое лицо Ники казалось бы угрюмым, если бы не глаза: светлые, всегда внимательные, «говорящие» — называла их мама. Да еще родинка над верхней губой, сбоку. Ходила Ника крупно, размашисто, движения ее были резковаты, суждения решительны и категоричны. Она была всегда сдержанной, холодной и этим отпугивала подружек. Но Клара прилепилась к Нике, она будто не замечала ни резкости, ни холодности.

У Клары была очень удобная способность обходить то, что было сложнее ее понимания. Когда Ника замыкалась и как-то непонятно печалилась, Клара не расспрашивала — что да почему. Просто тормошила, тянула в игру, бывала даже назойливой.

Ника не сердилась. С Кларой они ладили.

2

Они лежали рядышком на теплых досках, не принимая участия в ребячьей суете. Не так часто выдавались чистые солнечные дни, вечно у гор бурлили и ссорились тучи, толкаясь о вершины и не умея через них перескочить. Эти скандалы кончались громом и слезами, и почти ежедневно городок поливался дождем. Все было насыщено влагой, солнце не справлялось с нею, даже доски слегка парили.

— Как в бане, — сказала Ника, подставляя солнцу свое и без загара смуглое лицо. Сколько бы она ни жарилась, тело ее только смуглело да все больше золотился пушок на руках и ногах.

Клара прикрывалась косынкой: она сразу вся наливалась розовым цветом, как будто не кожа краснела, а выступал он изнутри.

— Вы надолго в Западную приехали? — спросила Клара. Хоть и были они все время вместе, поговорить не пришлось: то поход в кино, то на озеро, то в лесопарк за орехами, то игра в волейбол. Сейчас все барахтались у берега, а девочки переплыли к дальнему помосту-пляжу и остались вдвоем.

— Не знаю... Маму прислали, чтоб она сделала памятник генералу, который погиб при освобождении города. Сколько она будет работать, столько мы и будем здесь.

— Она что — художница?

— Скульптор...

— А мы, наверное, надолго, — не дожидаясь Никиных вопросов, сказала Клара и не без гордости добавила: — Мой папа в обкоме работает. Он часто в командировки ездит, мы с мамой всегда за него переживаем. Знаешь, в селах, в Карпатах, — бандеровцы... — Эти слова Клара произнесла беззаботным голосом, отковыривая от досок и бросая в воду гнилушки.

— А у меня нет папы, — сказала Ника.

— Погиб?

— Не знаю. Мне кажется, его и не было никогда.

Клара фыркнула:

— Такого не может быть. Откуда же ты взялась?

— Мне иногда кажется, что ниоткуда, прямо из всего, что вокруг: из неба, из воздуха, из озера, из солнца...

— Придумаешь тоже.

— Когда все время одна, еще и не то придумаешь... Ну ладно, хватит, — прервала она себя, заметив на Кларином лице недоумение и сочувствие. — Смотри, какая странная компания!

На берегу остановилась легковая машина, из нее вывалились две девочки, а может, и девушки в ярких воздушных платьях и соломенных шляпах с огромными полями и двое ребят в светлых костюмах. Наряд их был явно не пляжный, но, видно, они и не собирались купаться. Девочки, высокие, тонконогие, да еще в туфлях на каблуках, отошли к деревьям, стали причесываться, поправлять платья.

— Шифоновые, — сказала Клара. — Самые модные...

Ребята, сняв пиджаки и повесив их на дерево, достали из машины какое-то полотнище, расстелили его на траве, стали извлекать из сумок свертки, бутылки; все это раскладывали и расставляли на скатерти, брошенной поверх полотнища.

Один из них, широкоплечий, круглоголовый, пошел вдоль берега, остановился с той стороны, где расстояние до помоста было самым коротким, приложил руку козырьком к глазам и начал бесцеремонно разглядывать Нику и Клару.

— А бабенки ничего! — крикнул он своей компании, нисколько не заботясь, что незнакомые девочки слышат его.

— Идиот! — прошептала Ника и прикрыла лицо концом Клариной косынки.

Клара, приподняв краешек косынки, украдкой наблюдала.

Товарищ круглоголового отвлекся от своих хлопот, подошел к берегу и тоже стал глазеть на девочек.

— Эй! — снова крикнул круглоголовый. — Красотки, плывите к нам! Нам как раз вас не хватает!

Он еще что-то добавил, чего девочки не расслышали, и громко захохотал.

— Придется плыть к своим, — сказала Ника. — Не дадут позагорать спокойно.

Но ребята направились к деревьям, компания стала рассаживаться вокруг скатерти.

Ника и Клара повернулись к ней спиной.

Плескалась под досками вода, вопила ребятня на пляже, смеялась и что-то выкрикивала компания, но так было много воздуха, простора, что звуки, возникая, сразу улетали ввысь и не тревожили.

Разморенные солнцем, девочки начали подремывать, как вдруг совсем близко раздался плеск, и когда они сели и оглянулись, круглоголовый уже влезал на плот, другой паренек подплывал к нему. Прыгая и вытряхивая воду из ушей, круглоголовый в упор, внимательно разглядывал Нику и неопределенно усмехался.

— Гарри Миг! — он шагнул к Нике, протягивая руку. Но она руки не подала, поднялась на ноги, отошла к краю помоста. — А это небезызвестный в школьном мире Алик Рябов — Али-Баба, прошу любить и не жаловаться! — Он подвел к Кларе высокого тонкого паренька, который успел вылезть на плот и отряхнуться.

— Вы что, иностранцы? — насмешливо спросила Ника.

Клара поежилась, виновато взглянула на Нику и, сидя, протянула пареньку руку. Он дернул, Клара взлетела, повалилась на него.

— О! — воскликнул Гарри. — Какая крошка! Симпампулечка!

— Кошечка! — в тон продолжал Алик. Он приложил пальцы к губам и послал Кларе, чуть не ткнув ей в лицо, воздушный поцелуй. — Как же зовут это дитя природы? Впрочем, имя мы дадим сами... Пончик!.. Нет, старо... Пупчик!.. Не поэтично... Нашел: Пупочка! Пупочка, такой вот турнепс.

Эту вычитанную где-то фразу он повторял через каждые два-три слова. Ника подумала: он сам как турнепс — длинный, бескровный, синюшный. Во время войны, в эвакуации, они с мамой досыта наелись этого турнепса.

— Пупочка? Браво, подходит! — хлопнул в ладоши Гарри. — Дать новое имя — таков закон компашки!

— Вновь окрещенную — в купель! — Алик толкнул Клару, и она полетела в воду, растопырив руки и ноги.

Ника прыгнула за нею. Клара, обиженно всхлипывая, плыла к берегу.

Гарри нырнул, выскочил перед Никой, загородил ей дорогу.

— Пропуск — ваше имя, сеньорита!

Ника резко повернула и поплыла к другому берегу, но Гарри снова оказался впереди. Тогда она свернула к вышке. Гарри плыл следом.

Ника взобралась по шатким ступенькам на первый ярус, потом на второй, третий. И все время слышала за спиной Гарри. Оказавшись на самом верху, она обернулась и резко, гневно спросила:

— Что тебе, в конце концов, нужно?

— Только имя.

— А разве твоя кличка — имя?

Гарри вскинул брови, губы его дрогнули в полуусмешке. Козырнул.

— Игорь Мищенко к вашим услугам, сеньорита! А ты?

— А я без имени. У меня нет имени! По крайней мере для тебя.

— Я давно хотел познакомиться с такой вот недотрогой. Штучка и Беця из нашей компашки стильные девочки, но мне с ними скучно. И уж если я чего-то захочу... Все равно скажешь!

Игорь наступал на Нику, она отодвигалась, пятилась, пока не оказалась на доске, выступающей далеко над водой. Доска пружинила, потрескивала. Ника подумала, что доска такая же изношенная, подгнившая, как все сооружения вокруг.

— Или прыгай, или давай знакомиться! — Игорь снова протянул руку, оставаясь на площадке, на доску не ступал. — Компашка у нас что надо, не пожалеешь... Ты мне сразу понравилась. Ну? — Он покачал доску ногой.

Ника повернулась к нему спиной. Как далеко видно! Лесистые горы совсем рядом, деревья на склонах различишь: кричат ребята на пляже — такие махонькие букашки; машет галстуком пионервожатая, жест очень выразительный: не смей, не смей прыгать! Внизу далекая глубина под поверхностью озера. Интересно, сколько метров? Страшно! А сзади наступает этот наглый, губастый. Лучше умереть, чем поддаться ему!

Ника сложила над головой руки, вытянулась в струнку и уже в воздухе услышала испуганное с вышки:

— Не надо, я уйду!..

Вода оглушила, ослепила, но это только миг. Ника вынырнула, вдохнула и поплыла к берегу. Навстречу в воду посыпалась ребятня, с берега орали девочки из ее отряда: «Ура! Ура!» Будто она подвиг совершила.

Выйдя на берег и еще не слыша сквозь какую-то пелену возмущенной скороговорки вожатой, Ника оглянулась на вышку. Отсюда она не казалась высокой — нормальная вышка. Прислонившись к перилам, в задумчивой позе стоял губастый и глядел в ее сторону.

3

Ника и Клара сидели на балконе. Происшествие на озере они давно уже обсудили. Ника читала, Клара делала ей прическу: громоздила какие-то немыслимые султаны волос, перевязывала разноцветными лентами.

Снизу, со стороны мальчишеского корпуса, донесся шум, смех, кто-то замогильным голосом проревел:

— Внимание! Внимание!

— А может, из-за тебя? — не оборачиваясь, ответила Ника, и обе стали смотреть вниз.

Клара и Ника кинулись к перилам. Когда показалась голова Ники, в хохлах и бантах, внизу грянул смех, но Ника, не обращая внимания, крикнула сгрудившимся под балконом мальчишкам:

— Что там у вас?

— Опять Вовка Сопенко что-то затеял, а все из-за тебя, — сказала Клара.

Мальчишка в бумажном колпаке и накинутой на плечи простыне, изображая глашатая, с завыванием гундосил в скрученный из газеты рупор, за ним шествовал другой, в таком же одеянии, неся в высоко поднятых руках огромное яблоко. Выло известно, что прошлой ночью мальчишки совершили набег в чей-то сад. Бесхозных садов было много, и это не очень преследовалось. Утром мальчишки перебрасывали со своего балкона девочкам яблоки и сливы, но такое огромное желтое яблоко с красной щекой трудно было встретить даже на заваленном яблоками базаре.

Из комнат выскочили девочки, облепили перила балкона, а глашатай вещал:

— Это яблоко предназначено той, что всех прекрасней! Просим обитательниц балкона провести разбирательство, объективное и справедливое, и присудить сей прекрасный плод самой достойной!

— Ура, ура, ура! — трижды прокричала толпа мальчишек, яблоко было доставлено «пажем» на балкон и вручено Нике.

— Почему мне? — смутилась Ника, но «паж» уже скрылся.

Внизу Ника разглядела Володю Сопенко, но он повернулся к балкону спиной и с независимым видом отошел от мальчишек.

Ника нисколько не сомневалась, что эта затея его. Кто еще из мальчишек знает о споре трех богинь из-за злополучного яблока с коварной надписью: «Той, что всех прекрасней»? А Вовка напичкан всякими сведениями.

Ника держала гладкое теплое яблоко в ладонях, Клара дергала ее за вихор и просила:

— Ну давайте, давайте же судить!

В это время к воротам подъехала машина, та, что была у озера. Из нее вышел Гарри. На территорию лагеря посторонних не пускали, и он подозвал к забору Вовку Сопенко. Было видно, что они давно и хорошо знакомы. Это удивило Нику: что может быть у них общего?

Игорь о чем-то расспрашивал, потом они вместе обернулись, поглядели на балкон. Ника отшатнулась, спряталась за столб, но Клара, усевшись на перила, демонстративно разглядывала Игоря и девочек в машине: здесь она не робела, здесь она у себя дома, пусть смотрит кто хочет, если не лень.

Игорь галантно шаркнул ножкой и махнул Кларе, как старой знакомой. Клара показала ему язык.

Компания уехала.

Ника, сунув яблоко Кларе, выбежала во двор, подошла к Володе:

— Что ты ему сказал?

— Сказал, кто есть кто...

— Кто тебя просил?!

— Не знал, что вы с Кларой засекречены. Напрасно ты сердишься, секрета все равно не получится. Учиться-то будем все в одном классе, с Рябовым, Бецкой и Штукиной, только Игорь в вечерней.

— А машина у них чья?

— Игорева папеньки, конечно. Для своего отрока он ничего не жалеет.

Ника пошла к своему корпусу.

— Вы уже выбрали прекраснейшую? — крикнул Володя вслед.

— Если это тебя так волнует, выбери сам!

Яблоко разрезали на столько ломтиков, сколько девочек в отряде, и съели, демонстративно усевшись на перила балкона, держа ломтики двумя пальчиками, чтоб мальчишки лучше видели.

А учиться всем вместе не пришлось: осенью школы разделили на мужские и женские. Клара и Ника оказались в одном классе с Леной Штукиной и Симой Бецкой.

4

Лена Штукина пригласила Клару и Нику к себе на день рождения. Ника наотрез отказалась: никаких дел с Симой и Леной у нее не может быть. Клара, посоветовавшись с мамой, согласилась. В том, чтобы ближе познакомиться с девочками и мальчиками, мама не находила ничего плохого, тем более что сама она уже познакомилась с мамой Симы Бецкой и та ей понравилась.

Вместе с мамой они подобрали подарок для Лены — отрез шифона на блузку. Они всегда жили скромно, никаких отрезов у них не водилось, и из этого, купленного на рынке, еще не решили, кому сшить блузку, маме или дочке. А теперь они единогласно решили подарить отрез Лене. Ни Кларе, ни ее маме не хотелось ударить в грязь лицом перед новыми знакомыми.

Лена жила на центральной улице, в доме, стоящем в глубине красивого сада — с аллеями, какими-то ажурными загородками, оплетенными диким виноградом. В саду преобладал красный цвет — красное легло на осенние листья винограда, вдоль главной аллеи потряхивали длинными алыми ягодками кусты барбариса, на небольших клумбах, разбросанных среди травы, кричали настурции красным цветом всех оттенков, от оранжевого, пламенеющего, до приглушенного, тяжелого, как на бархатных драпировках в театре. В тон были подобраны и сорта георгинов, посаженных близко к фасаду дома.

Дом, со стеклянными фонариками закрытых балконов по углам и красной черепичной крышей, был увит плющом, маленькие окошечки второго этажа доверчиво выглядывали из этого заслона.

Во всем была какая-то тихая торжественность, совсем не соответствующая характеру Лены. Клара подумала, что садом и цветами занимается кто-то другой — не Лена.

Лена, как радушная хозяйка, встретила Клару в передней; подлетел Алик Рябов, бесцеремонно крикнул: «Привет, Пупка!» — однако жакет помог снять по всем джентльменским правилам.

В галифе с острыми висячими углами и курточке, сшитой на манер полувоенного френча — с двумя нагрудными карманами и отложным воротничком, Алик показался Кларе не таким тощим и разболтанным.

Клара неловко протянула Лене сверток с шифоном, пытаясь сложить поздравительные слова в вежливое предложение, но от поздравлений Лена отмахнулась, ловко выхватила кусок шифона из бумаги, размахивая им, вбежала в комнату: «Вот еще! Пупочка принесла!» — будто у Клары другого имени не было. Это покоробило Клару, но она ничего не сказала, чувствуя себя очень стесненно.

Шифон Лена сунула под диванную подушку, где уже лежали какие-то подарки.

Игорь Мищенко, не вставая с подоконника, приветственно махнул рукой. Сима Бецкая, сидящая у рояля, пробежала по клавишам пальцами — это означало «здравствуй». Незнакомый мальчик в черном костюме, очень отглаженный, чистенький, поднялся с дивана, молча наклонил голову, как английский лорд перед знатной леди. Лена бесцеремонно дернула его за руку:

— Хомячок, хватит фасонить, подай руку!

Мальчик послушно подал руку.

— Витя.

Был еще один мальчик, в солдатской форме, сапогах. Он стоял, облокотившись о рояль, на Клару взглянул равнодушно, отвернулся, стал листать журнал. Он не скрывал своего превосходства над остальными, и к этому здесь привыкли. Клара почувствовала себя лишней, неловко присела на краешек дивана рядом с Витей. Витя успокаивающе сказал:

— Не бойся, это Леня Мартыненко, сын полка.

Клара украдкой разглядывала Симу и Лену, которые были сейчас совсем иными, чем в классе.

На Симе черное атласное платье с высокими плечами и широкими рукавами, тугой, вшитый клином пояс, от которого вверх к груди и плечам разбегались сборки, делающие Симу непропорционально суженной книзу. У выреза на груди круглая брошь — веночек из переливающихся камушков. У Клары в доме женских безделушек вроде этой брошки не водилось, а Кларе тоже хотелось бы такую брошечку.

Лена была одета по-домашнему: в голубой пушистой пижамке с длинным широким поясом до пола, в голубых туфельках на каблучках, без задников. Под пижамкой белая кружевная блузка. В этом наряде был какой-то особый шик, и Клара, в своем светло-сером платьице с рукавами-фонариками, с беленьким круглым воротничком под самое горло, чувствовала себя совсем маленькой, и ей очень хотелось уйти.

Но тут Лена принесла вазу с яблоками, многозначительно кивнула на дверь — это было всеми понято, потому что Алик чинно сел в кресло и развернул на коленях журнал, Игорь с подоконника переместился на стул и сделал постное лицо, Леня сел на диван, Лена подошла к роялю, Сима заиграла что-то медленное, нежное...

В комнату заглянула миловидная женщина, но не вошла, чтоб не мешать, поманила к себе Лену, сказала ей что-то на ухо. Лена кивнула:

— Хорошо, тетя. Мы немножко. — Потом подошла к окну.

Хлопнула входная дверь, на аллее показались тетя и папа. Он поддерживал тетю под локоть, тетя что-то быстро говорила, оборачиваясь к нему, ее нежное лицо было счастливым. Конечно, ни тетя, ни папа сейчас не думают о ней, Лена это знала, и снова болью и обидой сжалось ее сердце.

Когда-то по настоянию папы приехала тетя, младшая мамина сестра, Лена ее полюбила почти так же, как маму. Ей казалось, что тетя приехала только для нее, что они оба — тетя и папа — живут ради Лены. Так и было, пока между папой и тетей не возникли какие-то особенные отношения. Наверное, папа полюбил тетю. Тетя была похожа на маму, но красивее, Лена видела это. С приездом тети в квартире поселились новые запахи, цветы, красивая мебель и одежда.

Тетя работала модельером, сама шила, могла «из ничего», как она говорила, соорудить моднейший наряд. Она и маме всегда присылала красивую одежду, но мама ее не носила, запихивала в чемоданы, и только после ее смерти Лена постепенно распотрошила желанные тайники.

Лене нравилось то новое, что пришло в их дом вместе с тетей, она тоже хотела быть такой же женственной и обаятельной. Конечно, ни тетя, ни папа не перестали ее любить, она знала, но этот их новый мир, который они оберегали и прятали от Лены, был нестерпимым.

Им теперь трудно было находиться втроем, и тетя с папой часто уходили из дому, то в театр, то в гости, всегда говорили, что скоро вернутся, но приходили поздно — наверное, специально выжидали, когда Лена заснет.

Они разрешили ей приглашать друзей — чтоб не скучала (и не мешала, — добавляла Лена про себя). «Послушать музыку» — называла это тетя. Может быть, они даже сознательно закрывали глаза на эти сборища, и Лена старалась вовсю — назло им...

«Ну, обернитесь же!» — мысленно обращалась Лена к тете и папе, вкладывая в свой взгляд всю волю, чтоб они почувствовали. Не почувствовали, не обернулись! Звякнула калитка. Ушли...

Лена, сделав усилие, с прежним беззаботным выражением лица повернулась к друзьям, торжествующе махнула рукой:

— Ушли в гости!

— Сценка для родителей окончена! Гип-гип-ура! — Игорь снова взлетел на подоконник. — Кончай, Беця, эту духовную семинарию, давайте нашу! — И он, не дожидаясь, когда Сима закончит играть, затянул: — «Когда солдаты пьют вино!..»

— «Пьют вино!» — подхватил Алик.

— «Подружки ждут их все равно...»

— «Все равно!» — гаркнули Алик и Леня.

— «Сижу с бутылкой на окне, не плачь, милашка, обо мне!..»

— «Так будь здорова, дорогая!» — подхватили все: и Витя — послушно, натренированно, — и Сима, и Лена.

Сима брала громкие рокочущие аккорды, комната грохотала.

Клара невольно зажала уши. Но к ней подскочил Алик, схватил за руки, крикнул:

— Пой, Пупка, такой вот турнепс!

Эту песенку из трофейного ковбойского кинофильма Клара слышала, ее примитивные слова запоминались легко. И она тоже запела:

— «Прощай и друга не забудь!» — Но ее тонкий голосишко ничего не добавил к общему крику, и Алик тряхнул ее за руки, скомандовал:

— Громче, Пупка, громче!

Клара стала выкрикивать, как остальные:

— «Твой друг уходит в дальний путь, к тебе я постараюсь завернуть как-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь!»

Грохот оборвался, только в рояле еще постанывали струны.

— Лена, действуй, время не ждет, — сказал Игорь, впервые называя Лену по имени. — Что в печи, все на стол мечи!