Оксфорд

University Press

Great Clarendon Street, Oxford, 0x2 6dp, United Kingdom

Oxford University Press является департаментом Университета Оксфорда. Его публикации во всём мире содействуют стремлению университета к совершенству в исследованиях, гуманитарных науках и образовании. «Oxford» является зарегистрированной торговой маркой Oxford University Press в Соединённом Королевстве и в некоторых других странах.

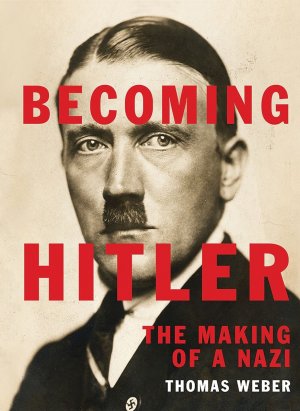

Copyright © 2017 by Thomas Weber

Внутренний дизайн книги — Джефф Вильямс

British Library Cataloguing in Publication Data

Data available

ISBN 978-0-19-966462-7

Отпечатано в Великобритании издательством Claus Ltd, St Ives. Plc

© Перевод с английского языка Кузьмин Б. Л., 2020–2021

Редактор перевода Гончарова Т. Н.

Посвящается Саре.

Вступление

14 декабря 1918 года было всё же величайшим днём для национал-социализма. В этот ясный день первый кандидат от национал-социалистической партии был избран в национальный парламент. После подсчёта всех голосов выяснилось, что 51,6 процента электората в Сильвертауне, избирательном округе рабочего класса на границе между Лондоном и Эссексом, со стороны Эссекса, проголосовали за Джона Джозефа «Джека» Джонса от национал-социалистической партии, чтобы тот представлял их в британской палате общин.

Национал-социализм был порождением двух великих политических идей девятнадцатого века. Его отец, национализм, был освободительным движением, нацеленным на превращение династических государств в национальные государства, рождённым в эпоху Просвещения и сметавшим династические империи и королевства в течение полутора столетий после Французской революции. Его мать, социализм, был рожден, когда в Европе распространилась индустриализация, и в этом процессе был создан неимущий рабочий класс. Социализм достиг зрелости после грандиозного кризиса либерализма, который был вызван крахом Венской Биржи в 1873 году.

В своём младенчестве национал-социализм был наиболее успешен там, где экономическая неустойчивость конца девятнадцатого и начала двадцатого веков встречалась с кризисом многонациональных династических империй. Так что неудивительно то, что первые национал-социалистические партии были образованы в Австро-Венгерской империи. Чешская Национальная Социалистическая партия была образована в 1898 году. Затем, в 1903 году, в Богемии была основана Немецкая Рабочая партия. Она переименовала себя в мае 1918 года в Немецкую Национальную Рабочую партию, когда она разделилась на две ветви, одну, базировавшуюся в Австрии, и другую в Судетах — немецкоговорящей территории Богемии. Некоторые сионисты также говорили о своих еврейских «национал-социалистических» мечтах.

Таким образом, национал-социализм не был дитём Первой мировой войны. Тем не менее, во время войны он прошёл пору взросления. Своего политического успеха он достиг, когда социалисты по всей Европе вели битвы во время войны по вопросу — поддерживать ли военные усилия своих наций, и когда политики, равным образом выступавшие против капитализма и интернационализма, порвали со своими прежними партиями. Это была та битва, что дала возможность национал-социализму достичь своего прорывного успеха в Британии, в Вестминстерском дворце.

По контрасту с этим Германия в истории национал-социализма была запоздавшей нацией. После избрания Джека Джонса в нижнюю палату британского парламента прошло шесть лет до избрания первых национал-социалистических политиков в Германии в рейхстаг (тогда под знаменем национал-социалистической партии свободы). А кандидаты от партии, возглавляемой Адольфом Гитлером, были избраны в национальный парламент лишь в 1928 году, через десять лет после появления первого национал-социалистического члена парламента Британии.

Когда Национальная Социалистическая партия была основана в Британии в 1916 году, Адольф Гитлер, потенциальный лидер Национал-социалистической партии Германии, всё ещё был неуклюжим нелюдимом с переменчивыми политическими воззрениями. Эта книга рассказывает историю его метаморфоза в харизматического лидера и коварного политика с твёрдыми национал-социалистическими идеями и экстремистскими политическими и антисемитскими убеждениями. Его трансформация не начиналась до 1919 года и завершилась лишь в середине двадцатых годов 20 столетия. Она произошла в Мюнхене, в который Гитлер переселился в 1913 году: в городе, который, по сравнению с Сильвертауном и многими городами в империи Габсбургов, оставался политически стабильным до конца Первой мировой войны.

В то время как эта книга сосредотачивается на времени между 1918 и серединой двадцатых годов, ключевых годах в жизни Гитлера, она, кроме того, повествует об истории запоздалого успеха национал-социализма в Германии. Это также история политической трансформации Мюнхена, столицы Баварии, в котором Гитлер поднялся к известности — города, который только лишь несколькими годами ранее считался бы одним из наименее вероятных мест для неожиданного возникновения и триумфа демагогии и политического хаоса.

Когда я стал историком, то никогда бы не вообразил того, что стану писать сколько-нибудь обстоятельно об Адольфе Гитлере. Будучи аспирантом, я ощущал как большую честь и ощущаю до сих пор то, что играл очень малую роль — составляя библиографию книги — в работе над первым томом авторитетной биографии Гитлера, написанной Яном Кершоу. К тому же после множества значительных научных трудов о Гитлере, которые были опубликованы между тридцатыми годами 20 века и публикацией в конце девяностых биографии, написанной Кершоу, мне было трудно представить, что осталось ещё сказать что-либо ценное и новое о вожде Третьего Рейха. Как немца, воспитанного в семидесятых и восьмидесятых годах, меня также несомненно, по меньшей мере подсознательно, волновало то, что писать о Гитлере могло показаться защитительным действием. Другими словами, это стало бы возвратом в начало пятидесятых, когда множество немцев пытались возложить вину за множество преступлений Третьего Рейха исключительно на Гитлера и небольшое число окружавших его людей.

Однако, когда я окончил писать свою вторую книгу в середине первого десятилетия 21 века, я начал видеть недостатки в нашем понимании Гитлера. Например, я не был более столь уверен в том, что мы действительно знаем, как он стал нацистом и, следовательно, что мы делаем верные выводы для нашего времени из истории его метаморфоза. Это не означает, что у предшествующих историков не доставало таланта. Совсем напротив; некоторые из самых лучших и наиболее острых книг о Гитлере были написаны между тридцатыми и семидесятыми годами. Но все эти книги могут быть хороши лишь как свидетельство и научное исследование, доступное во время их написания, поскольку все мы неизбежно стоим на плечах других.

К девяностым годам долгое время доминировавшая точка зрения, что Гитлер стал радикалом уже во время взросления в Австрии, была разоблачена как один из его собственных своекорыстных обманов. Отсюда исследователи заключали, что если Гитлер не был радикализирован ни ребёнком и подростком в приграничных к Германии землях Австрии, ни в Вене молодым человеком, то его политическая трансформация должна была произойти позже. Новый взгляд состоял в том, что Гитлер стал нацистом вследствие своих впечатлений во время Первой мировой войны или их комбинации с послевоенной революцией, превратившей имперскую Германию в республику. К середине первого десятилетия 21 века эта точка зрения более не была для меня убедительной, поскольку я начал видеть множество её недостатков.

Таким образом, я вознамерился написать книгу о годах, пережитых Адольфом Гитлером в Первой мировой войне, и о том влиянии, которое они оказали на остальную его жизнь. Продвигаясь через архивы и частные собрания на чердаках и в подвалах на трёх континентах, я осознал, что история, которую рассказали нам Гитлер и его пропагандисты о его участии в войне, не была только лишь преувеличением подлинной сущности. В действительности, сама её суть была недостоверной. Гитлером не восхищались его армейские сверстники за его исключительную смелость, и не был он типичным продуктом пережитого в войне солдатами полка, в котором он служил. Он не был олицетворением неизвестного солдата Германии, который вследствие своего опыта в качестве связного на Западном фронте превратился в национал-социалиста, и который отличается от своих товарищей только исключительными лидерскими качествами.

Книга, которую я написал, Первая война Гитлера (Hitler's First War), показала кого-то весьма отличавшегося от человека, с которым мы были знакомы. После вступления добровольцем в качестве иностранца в армию Баварии на протяжении всей войны Гитлер использовался на Западном фронте. И, как и большинство людей из его воинской части — Шестнадцатого Баварского Резервного пехотного полка, обыкновенно называвшегося «полк Листа[1]» — он не стал радикалом вследствие своего опыта в Бельгии и северной Франции. Он вернулся с войны со всё ещё переменчивыми политическими воззрениями. Какие бы убеждения у него не были тогда относительно евреев, они не были достаточно важными для него, чтобы их озвучивать. Нет свидетельств того, что во время войны существовали трения между Гитлером и еврейскими солдатами его полка.

Его мысли были мыслями австрийца, ненавидевшего монархию Габсбургов всем сердцем и мечтавшего об объединённой Германии. Однако за пределами этого он, похоже, колебался между различными коллективистскими левыми и правыми идеями. Вопреки его заявлениям в Mein Kampf, нет свидетельств того, что Гитлер уже был противником социал-демократии и других умеренных идеологий левого крыла. В письме, написанном в 1915 году своему довоенному знакомому из Мюнхена, Гитлер отразил некоторые из своих политических убеждений военного времени, выражая свою надежду на то, «что те из нас, кому достаточно посчастливится вернуться в отечество, найдут его более чистым местом, менее пронизанным иностранным влиянием, так что ежедневные жертвования и страдания сотен тысяч из нас и потоки крови, что продолжают литься здесь день за днём против интернационального мира врагов, не только помогут сокрушить врагов Германии извне, но и что наш внутренний интернационализм также рухнет». Он добавляет: «Это было бы более ценно, чем любые территориальные приобретения».

Из контекста этого письма ясно, что его неприятие «внутреннего интернационализма» Германии не следует расценивать как направленное во-первых и прежде всего на социал-демократов. У Гитлера в мыслях было нечто иное и нечто менее определённое: неприятие любых идей, которые ставили под сомнение убеждение, что нация должна быть изначальной точкой всех человеческих взаимодействий. Это включало противодействие международному капитализму, международному социализму (т. е. тем социалистам, которые в отличие от социал-демократов не поддерживали нацию во время войны и которые мечтали о будущем без государства и наций), международному католицизму и династическим многонациональным империям. Его неопределённые мысли периода войны об объединённой, не интернационалистской Германии всё ещё оставляли широкий простор для его политического будущего. Его ум определённо не был пустой грифельной доской. И всё же его возможные варианты будущего ещё включали широкий спектр левых и правых политических идей от определённых течений социал-демократии. Вкратце, к концу войны его политическое будущее всё ещё было неопределённым.

Даже если Гитлер, как и большинство солдат «полка Листа», не был политически радикализован между 1914 и 1918 годами, он тем не менее был ничем иным, как типичным продуктом опыта войны людей своей воинской части. Вопреки нацистской пропаганде множество фронтовых солдат его полка вовсе не прославляли его за храбрость. Вместо этого, поскольку он служил при штабе полка, они оказывали ему и его штабным товарищам холодный приём из-за их предположительно комфортной жизни Etappenschweine (в буквальном переводе «свиней из тылового эшелона») в нескольких милях за линией фронта. Они также были убеждены, что такие люди, как Гитлер, получали свои медали за храбрость, поскольку лебезили перед начальством в штабе полка.

Говоря объективно, Гитлер был добросовестным и хорошим солдатом. Но всё же история человека, презираемого фронтовыми солдатами его части и со всё еще неопределённым политическим будущим, не способствовала бы его политическим интересам, когда Гитлер пытался использовать свою службу во время войны для создания себе места в политике в 1920-е годы. То же было верно в отношении факта, что его начальники, высоко оценивая его за надежность, не видели в нём каких-либо лидерских качеств; они видели Гитлера как некий образец того, кто скорее следует приказам, чем отдаёт их. Действительно, Гитлер никогда не командовал ни одним другим солдатом в течение всей войны. Более того, в глазах большинства его товарищей среди вспомогательного персонала — которые, в отличие от фронтовых солдат, ценили его общество — он был немного больше, чем всеми любимый одиночка, кто-то такой, кто не совсем вписывался в их круг и не присоединялся к ним в пивных и борделях северной Франции.

В двадцатые годы Гитлер создаст версию своего жизненного опыта во время Первой мировой войны, которая была в основном вымышленной относительно действующего лица, но которая позволила ему основать политически полезный базовый миф о себе, о нацистской партии и о Третьем Рейхе. В последующие годы он продолжил переписывать это повествование каждый раз, когда это было политически целесообразно. И он охранял свою историю о своём заявленном военном жизненном опыте столь нещадно и столь хорошо, что в течение десятилетий после его смерти верили, что в ней есть истинная сущность.

Если война не «сделала» Гитлера, то возникает очевидный вопрос: каким образом было возможно, что в течение года после его возвращения в Мюнхен, этот непримечательный солдат — неуклюжий одиночка с неустойчивыми политическими взглядами — стал глубоко антисемитским национал-социалистическим демагогом? Равным образом возбуждает любопытство то, что через пять лет он напишет книгу, которая претендовала на решение всех мировых политических и социальных проблем. Со времени публикации книги «Первая война Гитлера» (Hitler's First War) было издано множество книг, пытавшихся ответить на эти вопросы. Принимая в различной степени то, что война не радикализовала Гитлера, они предполагают, что Гитлер стал Гитлером в постреволюционном Мюнхене, когда он впитал идеи, что уже были всеобщими в послевоенной Баварии. Они представляют образ побуждаемого местью Гитлера с талантом политического оратора, который он использовал для поношения тех, кого он считал ответственными за проигрыш Германией войны и за революцию. Кроме того, они рассматривали его как человека, который был чем угодно, но не серьёзным мыслителем, и как человека, выказывавшего мало талантов в роли политического ловкача, по крайней мере до середины 1920-х годов. Вкратце, они изображали его как имевшего более или менее неизменные взгляды и мало собственных амбиций, поскольку он был влеком другими лицами и обстоятельствами.

Читая в последние годы новые книги о Гитлере, я инстинктивно нашёл противоречащей здравому смыслу мысль о том, что он неожиданно воспринял полный набор политических идей вследствие Первой мировой войны и придерживался их всю свою остальную жизнь. Но только во время написания этой книги я понял, насколько далеко от истины эти авторы были. Гитлер не был движимым местью человеком с неизменными политическими идеями, которого вели другие и у кого были ограниченные личные амбиции. Это также было время, когда я пришёл к пониманию важности лет перерождения Гитлера — от конца войны до времени написания им Mein Kampf — для нашего понимания движущих сил Третьего Рейха и Холокоста.

Знакомясь с новой литературой о Гитлере, я также нашёл невозможной ту мысль, что он просто впитал идеи, которые были всеобщими в Баварии, поскольку во время войны он уже был в отношениях любви-ненависти с Мюнхеном и Баварией. Как человеку, мечтавшему об объединённой Германии — пангерманисту, в то время таких людей так именовали — Гитлеру причиняло глубокие страдания католическое, анти-прусское баварское местничество — чрезмерная преданность интересам Баварии — которое царило в самом южном государстве Германии и среди многих солдат его полка. Важно помнить, что Бавария гораздо старше Германии как политическая единица. Когда Бавария стала частью объединённой Германии после основания Германского Рейха во главе с Пруссией в 1871 году, то новая империя была федерацией множества немецких монархий и княжеств, среди которых Пруссия была только самой большой.

Все они сохранили много от своего суверенитета, как очевидно из того факта, что в Баварии остался свой собственный монарх, вооружённые силы и министерство иностранных дел. Кайзер Вильгельм, глава Германии, несмотря на всё своё бряцание оружием, был только первым среди равных из монархов Германии.

Как результат столкновения с сильным возрождением анти-прусских настроений и местничества в Мюнхене, когда он выздоравливал зимой 1916–1917 г от ранения в бедро, которое получил на Сомме, Гитлер не проявил никакого интереса к посещению Мюнхена при двух последующих возможностях, когда ему давали отпуск домой с фронта. Оба раза он предпочёл остаться в Берлине, столице как Пруссии, так и Германского Рейха. Это предпочтение столицы Пруссии над Мюнхеном составило двойное неприятие последнего: это было не только отрицательное решение против Мюнхена и Баварии, но также и положительное в пользу Берлина и Пруссии в то время, когда нигде в Германии не ненавидели Пруссию столь сильно, как в Баварии. В то время многие баварцы думали, что это Пруссия виновата в том, что война всё ещё продолжается.

В противоположность к тому образу, который порой формируется о Баварии как о месте зарождения нацистской партии, политическое развитие Баварии выглядело многообещающим, по крайней мере до конца Первой мировой войны. Глядя с довоенной перспективы, было бы обоснованным предположение, что в конце концов произойдёт полная демократизация Баварии. Часто слышимое мнение, что немецкая демократия была мертворожденной вследствие безуспешной и незавершённой революции в конце Первой мировой войны, что в конечном счёте привело страну в бездну после 1933 года, основано на неверном предположении, что революционное республиканское изменение было предпосылкой для демократизации Германии. Это проистекает от чрезмерного поклонения духу американской революции 1776 года и французской революции 1789 года. Это также является результатом неведения, окружающего то, что можно назвать духом 1783 года, финального года американской войны за независимость. Этот год отмечает начало эры постепенных реформ, постепенного изменения и конституционной монархии в самой Британии и в оставшейся части её империи. В течение последующего столетия или около того дух 1783 года был столь же успешен по всему земному шару, как был успешен дух 1776 и 1789 годов в распространении свободы, правового государства и гуманитарных идеалов, и в поощрении демократизации. Решающим образом доморощенная политическая традиция Баварии разделяла свои главные черты с духом 1783 года, но не с духом 1776 и 1789 годов.

Бавария до войны уверенно шла по пути к демократизации своей политической системы. Кроме того, довоенные социал-демократы, либералы и по меньшей мере прогрессивное крыло католической партии центра — все приняли путь к постепенным реформам и к конституционной монархии. Вследствие их действий члены баварской королевской семьи также приняли постепенное изменение в направлении парламентской демократии уже до войны. Это в особенности относилось к кронпринцу Руппрехту, бывшему номинальным претендентом от Стюартов на британский трон, который был известен своими литературными произведениями о его приключениях по всему миру, включая исследования Индии, Китая и Японии, и своими путешествиями инкогнито с караваном по Среднему Востоку, которые в том числе привели его в Дамаск, где он был очарован еврейской общиной города. Это также равным образом верно в отношении сестры короля Людвига, принцессы Терезы Баварской. Она не только приобрела известность как зоолог, ботаник и антрополог, исследуя дикие местности в Южной Америке, внутренней части России и в других местах, но также она была известна в своей семье как «демократическая тётушка».

Во многих отношениях принцесса Тереза воплощала собой город, в котором она жила и который даст рождение нацистской партии. Мюнхен был старым средневековым городом, который в течение веков был резиденцией династии Виттельсбахов, правившей Баварией. Однако, поскольку Бавария долгое время была европейским захолустьем, Мюнхен уступал в размере и в значении крупным городам Европы. И всё же к восемнадцатому веку началось превращение Мюнхена в изысканный город искусств. К тому времени, когда в него прибыл Гитлер, он славился своей красотой, своими искусствами и своим либерализмом, что сосуществовало с традиционной баварской жизнью, с упором на католическую традицию, культуру пивных залов, кожаных штанов и духовых оркестров. Жизнь в Швабинге, наиболее богемном предместье Мюнхена, напоминала жизнь в парижском Монмартре, в то время как жизнь всего лишь через несколько улиц в основном была схожа с жизнью жителей баварской деревни, поскольку большая часть населения Мюнхена переехала в город только лишь в предшествующие десятилетия из баварской сельской местности. Довоенный Мюнхен едва ли был городом, где мог бы родиться политический экстремизм.

С написанием книги «Первая война Гитлера» мне стало ясно, что все наши предыдущие объяснения того, как Адольф Гитлер превратился в нациста, более не являются логичными. В то время как исследования и написание книги позволили мне понять, какую роль война в действительности играла в развитии Гитлера и какую роль придуманная им история о его военном опыте будет играть в политическом смысле в грядущие годы, это также сформулировало новую загадку: как стало возможным то, что Гитлер превратился в знаменитого пропагандиста возникающей нацистской партии в течение всего лишь одного года, и вскоре после этого стал не только лидером партии, но и искусным и умелым политическим дельцом?

Ответ на этот вопрос, который был дан множество раз в различных вариациях с момента публикации Mein Kampf, состоял в том, чтобы представить Гитлера как человека, вернувшегося с войны с радикальной, но неопределённой предрасположенностью к правым политическим взглядам; как кого-то, кто не высовывался в течение месяцев революции, которую он пережил в Мюнхене, и кто затем вдруг осенью 1919 года стал политизирован, впитывая как губка и усваивая все идеи, выражаемые людьми, с которыми он встречается в армии в Мюнхене. Относясь с глубоким уважением к историкам, выражающим эти взгляды, я всё же стану доказывать в этой книге, что сохранившиеся свидетельства о том, каким образом Гитлер превратился в нациста, указывают в совершенно ином направлении.

«Становление Гитлера» также оспаривает ту точку зрения, что Гитлер был просто нигилистом и непримечательным человеком без каких-либо истинных качеств. Не был он также до написания Mein Kampf и «барабанщиком» для других. Эта книга не соглашается с утверждением, что Гитлера лучше всего можно понять как кого-то, кто «направлялся» кем-то другим и кто, следовательно был лишь немного более, чем пустая оболочка, на которого немцы могли направлять свои желания и идеи. Более того, эта книга отвергает ту идею, что Mein Kampf был лишь немного более, чем систематизацией идей, распространявшихся Гитлером с 1919 года.

В соответствии с собственным заявлением Гитлера в его квази-автобиографической книге Mein Kampf, опубликованной в середине 1920‑х годов, он стал тем человеком, кого мир знает, в конце войны, во время левой революции, разразившейся в начале ноября и свергшей монархов по всей Германии. В это время он вернулся в Германию после недавнего отравления горчичным газом на Западном фронте. В Mein Kampf Гитлер описывает, как он реагировал на новости, внезапно сообщённые пастором, приписанным к его военному госпиталю в Пазевалке, недалеко от Балтийского моря, что началась революция и что война окончена и была проиграна. В соответствии с Mein Kampf, он выбежал из комнаты, пока пастор всё еще обращался к пациентам госпиталя: «Для меня было невозможно больше там оставаться. В то время как всё вновь начало темнеть перед моими глазами, спотыкаясь, я нащупал свою дорогу обратно в спальню, бросился на койку и зарыл свою пылающую голову в одеяла и подушки».

Описание Гитлером возвращения его слепоты, впервые пережитой на Западном фронте вследствие газовой атаки британцев в середине октября, представляет собой кульминацию драматического превращения, которое предположительно сделало его правым политическим лидером. Он описывает, как в ночи и дни после того, как он узнал о социалистической революции, испытывая при этом «всю боль в глазах», он принимает решение о своём будущем: «Я, тем не менее, твёрдо решил теперь стать политиком».

Предшествующие 267 страниц Mein Kampf были ничем иным, как основой для этого одного предложения. Они подробно описывают, как его детство в глубинке Австрии, проведённые им годы в Вене, и, прежде всего, четыре с половиной года с Шестнадцатым Баварским Резервным пехотным полком за Западном фронте, превратили его в национал-социалиста, из неизвестного солдата в воплощение неизвестного солдата Германии — вкратце, процесс того, как он сначала превратился в человека, которого ослепляет простая мысль о социалистической революции, и затем в радикального правого антисемитского и антисоциалистического политического лидера. Рассказывая в Mein Kampf историю своей жизни, Гитлер следовал условностям воспитательного романа [Bildungsroman], что в своё время немедленно было бы распознано почти всеми его читателями — романа, который рассказывает о том, как главный герой взрослеет и развивается в течение его или её формирующих лет, как морально, так и психологически, выходя в мир и ища приключений.

Наша история начинается сразу же после выпуска Гитлера из госпиталя в Пазевалке и его предположительного драматического превращения. В ней в трёх частях рассказываются две параллельные истории: как Гитлер стал нацистом и превратился в лидера, немедленно узнаваемого для всех нас, а также как Гитлер создал альтернативную, вымышленную версию своей трансформации. Две истории взаимно переплетаются, потому что то, как он создал альтернативное повествование о своём превращении, было составной частью его попыток выстроить для себя место в политике и создать восприятие политического пробела или пустоты, который только он может заполнить. Другими словами, только рассказывая обе истории, можно прояснить, как Гитлер действовал в качестве манипулирующего и коварного политического ловкача.

Часть I. Начало

Глава 1. Государственный переворот

20 ноября 1918 года вскоре после выписки из военного госпиталя в Пазевалке двадцатидевятилетний Адольф Гитлер оказался перед выбором. После его прибытия на Штеттинский вокзал в Берлине по пути в Мюнхен, куда он должен был явиться в демобилизационное подразделение своего полка, у него был выбор из нескольких маршрутов, чтобы попасть на вокзал Анхальтер, откуда отходили поезда на Баварию. Наиболее очевидным был самый короткий — через центр Берлина вдоль Фридрихштрассе. Идя этой дорогой, он, скорее всего, мог видеть или слышать в отдалении огромный социалистический митинг и марш, проходившие в тот день как раз рядом с бывшим имперским дворцом, из которого еще совсем недавно сбежал кайзер Вильгельм II.

Другим вариантом было пройти как можно дальше от социалистических революционеров. Гитлер легко мог это сделать, не теряя много времени, некоторое время направляясь на запад к тому району, из которого он станет править Третьим Рейхом спустя много лет, поскольку вокзал Анхальтер находился от него к юго-западу, а демонстрация была к востоку от него. Третьим вариантом было отклониться к востоку, чтобы вблизи наблюдать социалистическую демонстрацию в честь рабочих, убитых полутора неделями ранее во время революции.

Следуя логике его собственного признания в Mein Kampf о том, как он узнал о революции на предыдущей неделе в Пазевалке, и как при этом событии он был радикализован и политизирован, первые два варианта были единственно истинно правдоподобными, при этом второй был наиболее вероятным. Если его собственная история о том, как он стал нацистом, верна, по всей вероятности он бы попытался проложить дорогу как можно дальше от социалистических революционеров. Это было бы единственным способом избежать риска вновь потерять своё зрение и быть вблизи подвергнутым воздействию той доктрины, которую он столь презирал.

Тем не менее, Гитлер не сделал ничего, чтобы избежать социалистической революционной демонстрации. В сильном контрасте к тому, как он описал в Mein Kampf возвращение своей слепоты и как он игнорировал революцию, он разыскивал левых революционеров, чтобы видеть их своими собственными глазами и ощутить социализм в действии. В действительности, в другом месте в Mein Kampf Гитлер неосторожно допустил, что он буквально отклонился от своего пути, чтобы увидеть, как социалисты демонстрируют силу в тот день: «В Берлине после войны я наблюдал массовую марксистскую демонстрацию перед королевским дворцом и в Лустгартене», — писал он. «Океан красных флагов, красных шарфов и красных цветов придавали этой демонстрации […] мощный облик, по крайней мере, внешне. Я сам мог чувствовать и понимать, сколь легко человек из народа поддаётся гипнотическому очарованию такого грандиозного и впечатляющего спектакля».

Поведение Гитлера в Берлине показывает человека, у которого нет признаков недавнего обращения к национал-социализму с глубокой антипатией в отношении социалистических революционеров. Всё же когда он, в конце концов, сел на поезд, который отвезёт его обратно в Мюнхен, город, охваченный даже более радикальным левым переворотом, чем имевший место в Берлине, то ещё должно было проясниться, как он станет реагировать на каждодневное воздействие революционной жизни.

Гитлер сел на направлявшийся в Мюнхен поезд на вокзале Анхальтер не из-за особенной любви к городу и его обитателям, но по двум различным причинам. Во-первых, у него не было настоящего выбора в этом отношении. Поскольку демобилизационный отдел полка Листа размещался в Мюнхене, ему было приказано проделать свой путь обратно в столицу Баварии. Во-вторых, его самые лучшие надежды воссоединиться со своими фронтовыми товарищами из полкового штаба должны были направить его в Мюнхен.

Даже хотя они и обращались с ним как с несколько чудаковатым человеком, Гитлер ощущал себя чрезвычайно близким к своим братьям по оружию из вспомогательного персонала полкового штаба, в отличие от солдат в окопах. Поскольку его контакты с довоенными знакомыми за время войны иссякли, и он, лишившийся родителей в восемнадцать лет, давно уже прекратил контакты со своей сестрой, сводной сестрой, сводным братом и обширной остальной семьёй, то вспомогательный персонал штаба полка Листа стал его новой квази-суррогатной семьёй. В течение войны он предпочитал общество своих товарищей какому-либо ещё. Когда Гитлер направился на юг от Берлина, солдаты Списочного полка всё ещё служили в Бельгии, но теперь это был лишь вопрос времени, когда члены полкового штаба тоже вернутся в Мюнхен. В то время, как поезд Гитлера, пыхтя, продвигался через равнины и долины центральной и южной Германии, он мог с нетерпением ожидать вскоре воссоединения с товарищами военного времени, к которым был так привязан.

Оказавшись в Мюнхене, Гитлер добрался до казарм демобилизационного подразделения своего полка на Обервизенфельд, в северо-западной части столицы Баварии. По пути он обнаружил город, истощённый более чем четырьмя годами войны и двумя неделями революции. Он проходил мимо осыпавшихся фасадов и по улицам, полным выбоин. Это был город, где краска отставала от большинства поверхностей, трава была не скошена, а парки стали почти неотличимы от дикой местности.

Должно быть, это приводило в уныние того, кто выбрал Мюнхен своим убежищем, имея подданство Австро-Венгерской Империи, — австрийского немца, живущего среди немцев Баварии. Бело-голубые баварские флаги были вывешены повсюду для приветствия возвращающихся воинов, в то время как флагов Германии можно было видеть очень немного. Это свидетельствовало о том, что город всё ещё ставил свою баварскую идентичность выше германской, именно так, как это было, когда Гитлер столкнулся с этим и невзлюбил Мюнхен в зиму 1916–1917 гг. В умах многих людей «германский вопрос» — должны ли все территории с говорящим по-немецки населением действительно быть объединены и жить вместе под одной национальной крышей — всё ещё не был разрешён.

Когда Гитлер шёл по улицам Мюнхена, он встретился с таким вариантом социализма у власти, который, следуя логике его более поздних заявлений, он должен был бы ненавидеть ещё более, чем тот, с которым столкнулся в Берлине. Даже хотя у Баварии была и более умеренная политическая традиция, чем у Пруссии, революция в Берлине возглавлялась умеренными социал-демократами (SPD), в то время как в Мюнхене у руля были более радикальные отколовшиеся независимые социал-демократы (USPD) левого толка. Несмотря на гораздо меньшую опору в народе у радикальных левых, они действовали более решительно и, таким образом, преобладали в Баварии.

Невозможно понять, почему Бавария обеспечит Гитлеру сцену, с которой он начнёт свою политическую карьеру, без понимания особенностей баварской революции, которые поставили её в стороне от большей части остальной Германии. События конца 1918 и начала 1919 года разрушили структуру умеренной баварской традиции, создавая, таким образом, условия, при которых в конечном счёте мог возникнуть Гитлер в качестве национал-социалиста.

В отсутствие опытного вождя, вследствие недавней отставки их больного и слабого здоровьем долговременного председателя Георга фон Волльмара, и основываясь на вере в действенность постепенных реформ и заключения сделок с оппонентами, умеренные социал-демократы в Баварии просто не знали, как извлечь выгоду из неожиданного начала политического хаоса в ноябре 1918 года. В последние дни войны по всей Германии вспыхнули протесты, требовавшие демократизации и скорого окончания войны. Неумение «Баварских Королевских социал-демократов», как с насмешкой именовали умеренных, справиться с ситуацией стало очевидным во время массовой политической демонстрации, которая прошла солнечным днём 7 ноября на Терезиенвизе [ «луг Терезы»], месте проведения знаменитых мюнхенских ежегодных народных пивных фестивалей, «Октоберфест». Демонстрация была созвана скорее для того, чтобы потребовать немедленного мира, а также отречения кайзера Германии Вильгельма II, чем для начинания революции или для требований положить конец монархии как институту власти.

На демонстрации умеренные намного превосходили числом радикалов. И всё же когда мероприятие подходило к концу, у них не хватило решительных лидеров и они были захвачены врасплох, когда вождь независимых социал-демократов Курт Айснер уловил момент. Айснер и его сторонники устремились к военным казармам в Мюнхене, намереваясь пригласить солдат присоединиться к ним в немедленной революционной акции. Тем временем умеренные социал-демократы и большинство присутствовавших на демонстрации отправились домой поужинать и лечь спать.

Когда Айснер и его сторонники достигли военного городка, государственные учреждения Баварии не сумели отреагировать на революционную акцию, происходившую в тот момент в городе. Оглядываясь назад, сумма индивидуальных решений, принятых в ту ночь, вылилась в крах старого порядка. Однако реагировавшие на действия независимых социал-демократов намеревались совершить иное и осмысливали свои принятые в то время решения совсем иначе.

Люди реагировали на местные события часто вполне рационально, не видя, не говоря уже о понимании, картины большего масштаба, и поэтому не предвидя последствия своих действий. Например, организация без необходимости сопротивления действиям Айснера и его сторонников, которые не угрожали неминуемо благоденствию короля Баварии, выглядела бы нецелесообразной поздним вечером 7 ноября по простой причине. Ранее тем вечером король Людвиг III, вовсе без багажа, кроме коробки сигар, которую он нёс в своих руках, покинул город, веря в то, что он покидает Мюнхен просто на время, чтобы пережить бурю.

Если короля не было в городе, а правительственные чиновники все были по домам, то не было непосредственной опасности для безопасности королевской семьи и для правительства. Когда революционеры из независимых социал-демократов достигли первых военных казарм, унтер-офицеры, оставленные дежурными на внеурочные часы, решили, что нет необходимости устраивать битву. Поэтому они разрешили солдатам покинуть казармы и присоединиться к революционерам на улицах Мюнхена, если они так желают. С одним исключением подобные сцены последовательно произошли в казармах по всему городу, включая казармы воинской части Гитлера. Тем временем изредка слышались случайные выстрелы.

До вечера 7 ноября было очень мало признаков того, что народ в Мюнхене требует революционных перемен. Когда швейцарская женщина-фотограф Рене Шварценбах-Вилле, посещавшая свою подругу и любовницу Эмми Крюгер в Мюнхене в дни, предшествовавшие революции, покинула Мюнхен и вернулась в свою родную Швейцарию, то у неё не было и малейшего подозрения, что революция может разразиться в ближайшие часы. Мать Рене отметила в своём дневнике после возвращения своей дочери домой, что она «не заметила ничего, а в тот вечер Баварии стала республикой!»

Только небольшое число решительных и идеалистических радикальных левых вождей, многие из них мечтатели в самом лучшем смысле слова, нежели умеренные социал-демократы, приняло участие в акции тем вечером. По словам Рахель Штраус, врача и сионистской активистки, которая присутствовала на демонстрации днём: «Лишь горстка людей — как утверждают, едва сотня — овладела моментом и начала революцию».

Ближе к полуночи, когда почти все в Мюнхене крепко спали, Айснер провозгласил Баварию свободной республикой, Freistaat — в буквальном переводе, свободным государством — и отдал указание издателям газет обеспечить, чтобы его декларация появилась в утренних газетах. Баварская революция в действительности была левым государственным переворотом, которого мало кто ожидал, и ещё меньше предвидели его наступление. Это не была народная волна протеста, возглавляемая Айснером, которая осуществила революцию; скорее, Айснер ждал, чтобы массы и их вожди отправились спать, прежде чем узурпировать власть. Как телеграфировала в газету Neue Zürcher Zeitung в Швейцарии служба по делам прессы новообразованного Совета рабочих, солдат и крестьян, «буквально в течение ночи с четверга на пятницу после большой массовой демонстрации был успешно совершён умело управляемый переворот».

Утром 8 ноября, когда Мюнхен пробуждался от сна, большинство людей сначала не поняли, что это не будет только лишь ещё один обычный день. Например, Эрнст Мюллер-Майнинген, один из либеральных лидеров Баварии, сказал женщине, сообщившей ему новость о революции, что сейчас не то время года — рассказывать ему первоапрельские шутки. Людвиг III тем временем до полудня не знал, что он стал королём без королевства.

Как написал в своём дневнике Йозеф Хофмиллер, учитель одной из мюнхенских средних школ и умеренный консервативный эссеист, «Мюнхен лёг спать как столица королевства Бавария, но проснулся как столица Баварского „народного государства“». И можно добавить, что даже когда поезд Гитлера из Берлина подходил к Мюнхену позже в тот месяц, то будущий диктатор прибыл в город с довольно умеренной политической традицией — такой, который, несмотря на свой недавний опыт радикального захвата власти решительными действиями сектантского меньшинства, был маловероятным местом для рождения политического движения, которое принесёт в мир беспрецедентные насилие и разрушение.

Когда 21 ноября 1918 года Гитлер в конце концов явился в резервный батальон Второго пехотного полка, демобилизационное подразделение полка Листа, в котором он служил, он снова оказался перед выбором. Он мог выбрать демобилизацию и отправиться домой, что теперь, когда война окончилась, было ожидаемой стандартной процедурой для людей, не бывших профессиональными солдатами. Более того, возвращавшимся в свои демобилизационные подразделения при их прибытии в Мюнхен выдавали заранее отпечатанные документы об увольнении. В качестве альтернативы Гитлер мог принять демобилизацию и затем вступить в один из правых добровольческих корпусов (Freikorps), как называли народное ополчение, сражавшееся в восточных пограничных землях Германии как против этнических поляков, так и против русских большевиков, или защищавших разваливающуюся южную границу Германии. Последнее было бы действием, ожидаемым от человека, антагонистически настроенного и политизированного наступлением социалистической революции.

У Гитлера однако был и иной выбор: предпринять необычный шаг отказа от демобилизации и таким образом поступить на службу новому революционному режиму, что он и сделал, вступив в Седьмую запасную роту Первого запасного батальона Второго пехотного полка. По словам Хофмиллера, это были прежде всего «нескладные молодые люди, уклоняющиеся от работы», кто принимал такое же решение, как Гитлер, и оставался в армии. По контрасту с этим, «домой отправлялись хорошие, зрелые, трудолюбивые солдаты». Большинство солдат, замечает он, «просто возвращались домой. Наши люди чрезвычайно миролюбивы. Долгая война измотала людей на фронте».

В послереволюционном Мюнхене люди, подобные Гитлеру, которые не приняли демобилизацию, слонялись по городу. Их красочный внешний вид был большой разницей по сравнению с их дисциплинированным видом во время войны. «Они одевали свои круглые полевые шапки щегольски заломленными набекрень. На плечах и на груди у них были красные и синие украшения, такие как банты, ленты и маленькие цветы», — как наблюдал Виктор Клемперер, академик еврейского происхождения и журналист во время своего визита в Мюнхен в декабре 1918 года. Клемперер добавил: «Но все они тщательно избегали комбинации красного, белого и черного [цвета имперской Германии], и на их шапках не было следа имперской кокарды, в то время как они сохранили баварскую». В поведении солдат на улицах Мюнхена было мало контрреволюционного. В одном случае одна и та же группа солдат распевала по очереди традиционные баварские военные марши и «Марсельезу» немецких рабочих — песню немецких социалистов, которая пелась на мелодию французского национального гимна с припевом: «Не боясь врага, мы сплотимся и сражаемся! Мы маршируем, мы маршируем, мы маршируем, мы маршируем; через боль и нужду, если потребуется, за свободу, права и хлеб!»

Репутация запасного подразделения Гитлера и подобных ему в Мюнхене была не просто та, что они помогли революции устоять, но такая, что как авангард радикальных изменений они в первую очередь осуществили революцию. Некоторые люди в Мюнхене даже говорили о солдатах, служащих в городе, как о «большевистских солдатах». В самом деле, в дни после революции группы солдат из Второго пехотного полка видели марширующими с красными флагами по Мюнхену.

Решение Гитлера остаться в армии не обязательно было следствием политических соображений. Поскольку его единственным значимым социальным сообществом в то время был вспомогательный персонал полкового штаба, его решение отвергнуть демобилизацию несомненно было следствием осознания, по меньшей мере частично, того, что у него нет семьи или друзей, к которым можно вернуться. Не является невероятным и то, что материальные проблемы также играли роль в его решении остаться в армии. Он вернулся с войны совершенно без средств к существованию. Его сбережения к концу войны составляли 15 марок 30 пфеннигов, приблизительно 1 процент от годового заработка рабочего. Если бы он выбрал демобилизацию, он бы встал перед перспективой жизни на улице, если бы только не исхитрился немедленно найти работу, что было не простым делом вследствие войны. Обращение в австрийское консульство за помощью также было бы напрасным, поскольку в Мюнхене было полно австрийцев. В соответствии с данными консульства, предполагалось, что австрийская дипломатическая миссия в Мюнхене будет обеспечивать двенадцать тысяч австрийских семей, однако у неё попросту не было ресурсов для этого.

Оставаясь в армии, по контрасту с этим, Гитлер получал обеспечение бесплатными жильём, едой и ежемесячным жалованьем приблизительно в 40 марок. Позже в частном разговоре он подтвердит, насколько важным для него было получаемое им армейское обеспечение. «Это было единственное время, когда я был свободен от забот: мои шесть лет с армией», — заявит он 13 октября 1941 года в одном из своих монологов в Верховной Ставке, «ничто не воспринималось очень серьёзно; меня обеспечивали одеждой, которая, хотя и была не очень хороша, всё же была почётна, и пищей; а также жилищем, или же позволением улечься там, где я захочу».

Основной мотив Гитлера в отказе от демобилизации вполне мог быть приспособленческим. Тем не менее, своим активным и необычным решением остаться в армии он продемонстрировал, что не имеет ничего против того, чтобы служить новому социалистическому режиму, если этот выбор позволяет ему избежать бедности, бездомности и одиночества. Вкратце, как минимум, приспособленчество победило политику.

Служба Гитлера не позволяла ему держаться в стороне, поскольку солдатам в Мюнхене было приказано поддерживать и защищать новый порядок. Поскольку всё чаще у людей возникало желание противостоять новому режиму, Курт Айснер вынужден был отказаться от своих пацифистских убеждений и положиться на поддержку тех солдат в Мюнхене, которые, подобно Гитлеру, выбрали отказ от демобилизации. Как замечает 2 декабря Йозеф Хофмиллер: «Толпа пришла к министерству иностранных дел, чтобы заставить Айснера выйти и потребовать от него отставки. Но немедленно подъехал военный автомобиль. Пулеметы, направленные на толпу, заставили ее быстро рассеяться. Солдаты заняли [примыкающий] „Баварский Двор“».

Одной из задач для Гитлера и других солдат в Мюнхене была защита режима от антисемитских атак, которые быстро увеличивались в числе, не в последнюю очередь вследствие бросающегося в глаза вовлечения в революцию евреев, не родившихся в Баварии. Например, как Айснер, так и его главный помощник Феликс Фехенбах были не баварскими евреями. Рахель Штраус и некоторые из её друзей среди установившегося в Мюнхене еврейского сообщества ощущали тревогу с момента взятия власти Айснером по поводу того, как на отношение к евреям может повлиять революция. «Нас в то время стало беспокоить, как много евреев неожиданно стало министрами», — вспоминала Штраус спустя много лет. «Вероятно, дела хуже всего обстояли в Мюнхене; дело не только в том, что было много евреев среди вождей, но даже ещё больше среди правительственных служащих, с которыми сталкиваешься в правительственных зданиях. […] Это была большая беда. Это было началом еврейской катастрофы […] И не то, что мы знаем это только теперь; мы знали это тогда, и мы так и говорили».

Действительно, через несколько часов после свержения старого порядка в Мюнхене стали слышны голоса, обвиняющие новый режим в том, что им управляют евреи. Например, оперная певица Эмми Крюгер, подруга и любовница Рене Шварценбах-Вилле, отметила в своём дневнике 8 ноября: «Оборванные солдаты с красными флагами, пулемёты, „поддерживающие порядок“ — стрельба и крики повсюду — революция в полном разгаре. […] Кто у власти? Курт Айснер, еврей?? О, Боже!» В тот же день Хофмиллер написал в своём дневнике: «Наши еврейские соотечественники, похоже, беспокоятся, что ярость толпы может повернуться против них». Более того, маленькие листовки, направленные против Айснера и евреев в целом, были расклеены на Фельдхеррнхалле, монументе, прославляющем военные победы Баварии в прошлые времена, на месте множества народных собраний.

Через неделю после возвращения Гитлера в Мюнхен его решение остаться в армии было вознаграждено. Оно позволило ему воссоединиться с членом его «суррогатной» семьи на фронте, с которым он был ближе всего во время войны: Эрнст Шмидт, живописец и член профсоюза, связанного с социал-демократической партией. Как и Гитлер, Шмидт выбрал остаться в армии, когда 28 ноября он явился в демобилизационное подразделение Списочного полка. Шмидт вернулся в Мюнхен задолго до того, как другие солдаты полка прибудут обратно в столицу Баварии, поскольку он был в отпуске дома с начала октября. Вследствие развала Западного фронта ему не требовалось более возвращаться в северную Францию и Бельгию.

Шмидт, подобно Гитлеру, был одним из его собратьев-связных в штабе полка на Западном фронте. Это было далеко не единственное сходство между Гитлером и Шмидтом. Оба были не-баварцами, родились в один и тот же год вдали от баварской границы — Шмидт вышел из Вюрцбаха в Тюрингии, в то время как Гитлер родился вблизи южной границы Баварии, в Браунау-ам-Инн в Верхней Австрии. Оба, Шмидт и Гитлер, жили в довоенной Австрии и их общей страстью была живопись: Гитлер как рисовальщик почтовых открыток и честолюбивый художник, Шмидт как художник орнаментов. Они даже внешне выглядели в некоторой степени схоже: оба были худощавы, хотя Гитлер был слегка выше, а у Шмидта были светлые волосы. Как и Гитлер, Шмидт был одинок. Как и Гитлер, он не выказывал какого-либо явного глубокого интереса к женщинам, и подобно Гитлеру, у него не было близкой семьи, к которой можно вернуться. Единственное настоящее различие было в их религиозном воспитании: в отличие от Гитлера, который номинально был католиком, Шмидт, как многие будущие национал-социалисты, был протестантом. Помимо этого, Шмидт и Гитлер выглядели и действовали почти как близнецы.

С возвращением Шмидта в Мюнхен Гитлер мог надеяться, что он сможет просто продолжать свою жизнь, какой она была в полковом штабе во время войны, и которую он нашёл эмоционально столь удовлетворяющей для себя. Если верить последующему свидетельству Шмидта, два друга проводили своё время в дни, последовавшие за их воссоединением, за сортировкой военного обмундирования. При этом Гитлер от всех остальных держался на дистанции. Можно с уверенностью предположить, что эти двое страстно ожидали возвращения в Мюнхен своих товарищей из полкового штаба.

До этой поры в течение двух недель, которые он провёл в столице Баварии после своего возвращения с войны, Гитлер действовал весьма отлично от той истории, которую национал-социалистическая пропаганда будет рассказывать о том, как он стал вождём национал-социалистов. Он был человеком, плывущим по течению и оппортунистом, который быстро приспосабливался к новым политическим реалиям. В его поведении не было ничего антиреволюционного.

Мюнхен, в котором он обретался, был теперь в руках социалистических революционеров, которые, в отличие от вождей большевиков в России, воздерживались от применения силы во время своего переворота — почти совершенно бескровной революции. Более того, лидер этой революции, Курт Айснер, пытался выстроить мосты от социал-демократов к центристам и умеренным консерваторам. Как стало ясно в последующие недели и месяцы, проблема будущего Баварии не состояла в целях Айснера. Она заключалась в том факте, что его государственный переворот разрушил существующие институты и политические традиции Баварии, не заменив их жизнеспособными новыми. На данный момент, однако, Гитлер выказывал мало знаков того, что его беспокоит что-либо из этого. Будущий диктатор Третьего Рейха был не аполитичной личностью, но приспособленцем, для которого стремление избежать одиночества значило больше всего прочего.

Мечте Гитлера о воссоединении со своими товарищами по военному времени не суждено было претвориться. Рано утром 5 декабря, за неделю до возвращения в Мюнхен их братьев по оружию из полка Листа, Гитлер и Шмидт собрали свои пожитки в Луизеншуле, школьном здании как раз к северу от Центрального вокзала Мюнхена, где располагалось их подразделение и где Гитлер выздоравливал зимой 1916–1917 года от своего ранения на Сомме. Они оделись в зимнее обмундирование и отправились в короткое путешествие, которое привело их в Траунштайн, маленький живописный город к юго-востоку от Мюнхена рядом с Альпами, где они должны были нести службу в лагере для военнопленных и гражданских интернированных лиц.

На поезде, который повёз их в Траунштайн, они были в числе 140 рядовых и двух унтер-офицеров из Запасного батальона их полка, которым было приказано нести службу в городе недалеко от австрийской границы. Из этих солдат было отобрано в общей сложности пятнадцать человек для работы в лагере. Состояние здоровья Гитлера скорее всего послужило причиной того, что он попал в списки солдат, направленных в Траунштайн, поскольку местные жители характеризовали подразделение, в котором ему надо было служить, как по сути «команду выздоравливающих».

Гитлер и Шмидт станут позже утверждать для политической выгоды, что они вызвались добровольцами для службы в Траунштайне, так, чтобы поддержать историю о том, что их будущий вождь нацистской партии вернулся с войны как почти полностью сформировавшийся национал-социалист и потому не чувствовал ничего, кроме отвращения к революционному Мюнхену. В Mein Kampf Гитлер утверждал, что его служба «в резервном батальоне моего полка, который был в руках „солдатского“ совета […] настолько внушала мне отвращение, что я решил немедленно уйти снова, если будет возможно. Вместе с моим преданным товарищем по войне, Эрнстом Шмидтом, я теперь прибыл в Траунштайн и оставался там до тех пор, пока лагерь не был закрыт». Шмидт, между тем, позже заявит, что когда искали добровольцев для службы в Траунштайне, «Гитлер сказал мне: „Слушай, Шмидт, давай вызовемся, ты и я. Я не могу здесь больше находиться“. И я тоже не мог! Так что мы вышли вперёд».

Заявления Гитлера и Шмидта противоречат фактам. Даже если они добровольно вызвались исполнять свои обязанности в лагере, их решение всё ещё не было направлено против нового революционного режима, поскольку эти двое всё ещё служили этому самому режиму в Траунштайне. Солдатские советы существовали повсюду в Баварии так же, как они существовали в Мюнхене. Революционные советы были учреждены в военных частях по всей Баварии, на заводах, а также и крестьянами, с надеждой на то, что они более, нежели парламент, теперь представляли народную волю и что они приведут к политическим переменам. Только лишь вступив в Добровольческие корпуса или согласившись быть демобилизованным, мог Гитлер избежать служения режиму Айснера.

Когда Гитлер и Шмидт прибыли в Траунштайн, почти исключительно католический город с населением немногим более восьми тысяч человек, они были встречены впечатляющим видом, особенно после жизни посреди разорённого пейзажа Западного фронта в течение более четырёх лет. В морозный зимний день покрытые снегом величественные горные цепи Баварских Альп, видимые вблизи Траунштайна, выглядели почти нереальными.

Гитлер и Шмидт были теперь членами караульной команды, которая, как и команда пограничной стражи (Grenzschutz), проживавшей вместе с ними, поддерживала новое революционное правительство. В день революции солдаты в Траунштайне действительно приветствовали новую республику. И на волне революции члены караульной и пограничной команд избрали солдатский совет, решительно высказавшись в поддержку нового порядка.

Лагерь, в который были посланы Гитлер и Шмидт, располагался в бывшей соляной фабрике, лежавшей ниже располагавшегося на возвышенности исторического центра Траунштайна. В начале войны здание в форме креста в плане, увенчанное большой дымовой трубой в центре, было огорожено деревянным забором. Хотя лагерь прежде содержал как вражеских гражданских лиц, так и военнопленных, его гражданские интернированные лица покинули лагерь ко времени прибытия Гитлера. Оставшиеся в нём военнопленные, которые не видели себя более заключёнными вследствие окончания войны, теперь проводили своё время, входя и выходя из лагеря, исследуя район или посещая фермы и мастерские, в которых они прежде использовались как работники.

В противоположность утверждению нацисткой пропаганды, что задачей Гитлера было контролировать выход и вход у ворот лагеря, имея в виду поддержку истории о нём как о честном, контрреволюционном будущем нацисте, который избежал безумия Мюнхена, чтобы поддерживать порядок, похоже, что он работал в центре распределения одежды лагеря, выполняя задачи, сходные с теми, что были назначены ему в Мюнхене. Другими словами, Гитлер служил революционному режиму в Траунштайне на должности в самом низу лагерной иерархии.

Когда он прибыл в Траунштайн, людей в лагере было существенно меньше его полной вместимости. Оставлено было только шестьдесят пять французских и приблизительно шестьсот русских военнопленных. Почти определённо это было первый раз в жизни Гитлера, когда он встретил вблизи большое число русских. Он также встретил там группу евреев, которые были поселены вместе, как принадлежавшие к одной этнической группе, поскольку власти лагеря предполагали, что русские военнопленные будут репатриироваться по национальной принадлежности вследствие развала царской империи.

К сожалению, остаётся неясным, какое впечатление произвело на Гитлера знакомство с пленниками из страны, которая в конце концов станет столь значимой для его идеологии, как и с религиозной общиной, которой он вскоре станет столь одержим. Он прибыл в лагерь во время немногих оставшихся трений между русскими военнопленными и их тюремщиками. Пленники, надсмотр над которыми был минимален, ощущали себя политически близкими баварскому вождю Курту Айснеру. Кроме того, Германия и Россия были в состоянии мира между собой с начала 1918 года. Таким образом, непохоже, чтобы ежедневные встречи Гитлера с русскими в Траунштайне должны были иметь немедленное негативное влияние на него. Только позже, существенно позже после того, как он стал правым радикалом, он превратится в русофоба.

Когда Гитлер был не на службе и ходил вверх по скалам в центр Траунштайна, он встречал город, который не ощущал горечь или чувство мщения, по той простой причине, что осознание поражения Германии ещё не проникло в головы людей. Это стало очевидным на параде, который город устроил в начале января 1919 года в честь местных ветеранов, возвращающихся с войны.

В назначенный солнечный зимний день ветераны и члены местных клубов и объединений промаршировали по городу, в котором над частными домами развевались флаги Баварии и местный флаг Траунштайна. Только общественные здания вывесили имперский флаг Германии. Всё время звонили церковные колокола, играли военные марши, салютовали пушки и народ ликовал. В своей официальной речи Георг Фонфихт, бургомистр Траунштайна, чествовал вернувшихся с войны как «победителей».

Несомненно, местные жители знали, что французы и британцы безусловно видели себя победителями в войне и требовали условий мира, отражающих эту реальность. И всё же Гитлер и остальные читатели газет в Траунштайне по всей видимости верили в то, что британцы и французы вряд ли добьются своего и что война окончилась вничью. Осознание людьми реальности поражения Германии, которое станет столь важным для зарождения Гитлера как национал-социалиста, всё ещё было в будущем.

В декабре 1918 года местные газеты в Траунштайне раз за разом сообщали о том, что президент США Вудро Вильсон всё ещё придерживается своих четырнадцати пунктов — наброска нового мирового порядка и послевоенного мирного соглашения, которое отвергает штрафные санкции. Гитлер мог причесть в местных газетах Траунштайна, что Вильсон не верил в аннексии и полагал, что немецкая земля должна оставаться немецкой. Далее, пресса сообщала, что американские официальные лица, недавно прибывшие в Париж в процессе подготовки мирных переговоров, поддерживали членство Германии в должной быть вскоре основанной Лиге Наций и полагали, что интересы Германии должны быть учтены в любом мирном соглашении. Это освещение международных новостей в местных газетах объясняет, почему местным жителям в Траунштайне всё ещё казалось, что их ветераны вернулись домой как «победители», или в самом крайнем случае не как проигравшие.

В конце речи бургомистра Траунштайна все присутствующие запели «Песню Германии» (Deutschlandlied) с её знаменитой фразой «Германия превыше всего» (Deutschland über alles), которой предполагалось завершить мероприятия дня. Но затем произошло нечто, что должно было напомнить Гитлеру, что едва ли в Траунштайне он когда-либо сможет чувствовать себя как дома.

Даже не будучи приглашённым сделать это, лейтенант Йозеф Шлагер — двадцатишестилетний местный житель и ветеран войны на подводных лодках — взошел на трибуну и начал нападать на три группы людей среди присутствующих: увиливающих от работы, «женщин и девушек без чести» (т. е. тех, кто предположительно спал с военнопленными), и «угнетателей пленников [войны]!» Упоминание последней группы было явным указанием на офицеров и стражей лагеря Гитлера и на то, что с интернированными там скверно обращались. Нападки Шлагера на Гитлера и его товарищей не было мнением одиночки. За этим последовали неожиданные аплодисменты из толпы. Это вовсе не говорит о том, что Гитлер лично жестоко обращался с военнопленными, в частности, поскольку он прибыл в Траунштайн только после окончания войны. Но безотносительно того, как он лично обращался с пленниками, поведение стражей лагеря во время войны повлияло на то, как местные вели себя с новыми стражами, тем самым обеспечивая то, что Гитлер и Шмидт не чувствовали себя особенно желанными в Траунштайне.

Находясь в Траунштайне, Гитлер должен был полагаться на газеты и на молву, чтобы следить за продолжением разворачивания нового политического порядка в городе, куда он вскоре должен был вернуться. Новости из Мюнхена подтверждали, что даже хотя революция в Баварии и была более радикальной, чем происходившее в остальной Германии, будущее всё ещё выглядело обнадёживающим. Особенно в канун Нового Года многие в Мюнхене хотели наслаждаться жизнью после лет войны. Как неодобрительно писала в своём дневнике 6 января Мелания Леманн, жена националистического издателя Юлиуса Фридриха Леманна: «Мюнхен ринулся в Новый Год с большим шумом на улицах, множеством стрельбы, резвых танцев. Похоже, что наши люди всё ещё не отдались какому-либо серьёзному осмыслению. После 4 лет лишений солдаты хотят теперь развлекаться, равно как и городская молодёжь».

Зимой 1918–1919 гг. всеобщим настроением в Мюнхене была скорее неопределённость, чем безысходность. Иногда люди были полны надежд и сдержанно оптимистичны в отношении будущего; в другое время они испытывали тревогу, беспокойство и множество сомнений. Мира, в котором они выросли, более не существовало, и многие люди всё ещё гадали для себя, в какого рода будущем мире они хотели бы жить. По всей видимости, они всё время встречались с друзьями и знакомыми, чтобы попытаться понять смысл событий, происходивших и всё ещё разворачивавшихся вокруг них, и поговорить о своих ожиданиях и надеждах на будущее.

В то время, как старый порядок распадался на «хаотическую мешанину безымянных фрагментов», как это выразил поэт, романист и житель Мюнхена Райнер Мария Рильке, всё еще было неясно, как эти фрагменты будут собраны заново, чтобы сформировать нечто новое. Тем не менее, 15 декабря 1918 года Рильке думал, что наступающее Рождество будет гораздо счастливее, чем было предыдущее. Как он писал своей матери, он думал, что дела были не столь плохи в сравнении не с картиной совершенного мира, но с картиной прошлого: «Когда мы сравним, дорогая мама, это Рождество с последними четырьмя, оно представляется мне неизмеримо более обнадёживающим. Сколь сильно не расходились бы мнения и стремления — теперь они свободны».

Даже политически дела выглядели всё ещё обнадёживающе, несмотря на тот факт, что вследствие переворота Айснера и американской политики Бавария уже утратила свой наилучший шанс на успешную демократизацию — шанс, который был бы основан на местных традициях постепенности и реформ, подобных британской конституционной традиции, нежели чем на революционном духе 1776 и 1789 гг. Как написал Йозеф Хофмиллер в своём дневнике 13 ноября: «Я верю, что всеобщее чувство — это то, что революция вещь неплохая, но люди в Мюнхене хотели бы революции, возглавляемой господином фон Дандль [дореволюционный премьер-министр Баварии] […] и, быть может, королём Людвигом, или, ещё лучше, дорогим старым регентом». Он заключил так: «В этом много подобострастия, но также и естественный инстинкт, что у монархии есть свои практические стороны, даже с социал-демократической точки зрения».

В решающий момент кронпринц Руппрехт дал явное согласие на продолжение демократизации Баварии. 15 декабря Руппрехт отправил телеграмму кабинету министров, предлагая создать «национальную конституционную ассамблею». Хотя и существовало растущее возмущение его отцом во время войны, поскольку в глазах многих баварцев Людвиг III стал прислужников пруссаков, но чаще всего это не переходило в постановку вопроса о существовании монархии как института, или даже самой династии Виттельсбахов, правивших Баварией на протяжении семисот лет. В самом деле, многие баварцы видели в кронпринце Руппрехте противоположность Людвигу. Многие славили его за то, как он противостоял пруссакам, поскольку его неприязнь к генералам Паулю фон Гинденбургу и Эриху Людендорфу, бывшими де-факто верховными военачальниками в конце войны, была хорошо известна. Существовал даже широко распространявшийся в Баварии слух о том, что в конце войны Руппрехт отказался продолжать жертвовать своими войсками в конфликте, который был уже проигран, и таким образом нанёс Гинденбургу в противостоянии с ним сильный удар.

В ноябре 1918 года триумф республиканского революционного духа 1776 и 1789 гг. над местным духом постепенных реформ — родственным британской традиции реформирования — непреднамеренно удалил умеренные и стремящиеся к умеренности силы с центра политической сцены. В результате многократно возрос риск того, что экстремистские группы левых или правых смогут сорвать демократизацию Баварии.

Разумеется, революция в Баварии не происходила в изоляции. Она имела место не только в контексте коренных перемен по всей Германии, но также и в процессе великой глобальной фазы разрушительных волнений, смятений и переходов, происходивших со времени убийств коронованных особ и террористических атак анархистов 1880-х годов и позже, через революции довоенного десятилетия до середины 1920-х. И всё же дело тут именно в том, что многие из государств, которые лучше всего прошли через этот период глобального хаоса — в этом они не были сломлены внутренними противоречиями — предпочли путь постепенных реформ и конституционной монархии. Британия и её доминионы, Скандинавия, Нидерланды и Бельгия обратились к разуму. И хотя государства, здесь упомянутые, либо были на стороне победителей в войне, либо в ней не участвовали, монархии на территориях проигравшей стороны не были неустойчивыми. В конце концов, монархия в Болгарии пережила поражение в войне.

В Германии монархия вполне могла бы выжить в конституционной форме, если бы Вильгельм II и его сыновья прислушались к родственникам и многим другим и отреклись. Убеждение реформистов военного времени в том, что политические перемены стали бы наиболее успешны в том случае, если они придут в форме конституционной монархии, не были ограничены реформистами среди социал-демократов, либералов и склонными к реформам консерваторами в Германии. Финляндия, например, в 1918 году пыталась основать конституционную монархию, что, тем не менее, державы-победительницы в войне не допустили. Подобным образом во время войны Томаш Масарик, вождь чешского национального движения, который станет первым президентом Чехословакии, пытался убедить британцев в том, что новое послевоенное независимое государство «может быть только королевством, не республикой». Точка зрения Масарика состояла в том, что только монарх — и только тот, кто не являлся бы членом ни одной из этнических групп в землях чехов и словаков — мог бы предотвращать этническое напряжение и тем самым удерживать страну единой.

Если её собственные политические традиции и институты указывали на умеренное будущее, почему Бавария потерпела поражение в своей лучшей попытке демократизации, что в конечном счёте вывело на сцену Гитлера?

Условия, которые сделали возможным неожиданный коллапс германских монархий, были результатом чувства всеобщего изнеможения и желания мира почти что любой ценой. В общем и целом революция не была по своей природе социальной. Скорее это был бунт против войны. Как заметила в своём дневнике Мелани Леманн через четыре дня после начала баварской революции: «Огромное большинство армии, равно как и народ, хотели только мира, и таким образом мы должны были принять позорный мир: не потому, что мы были разгромлены нашими врагами (мы не были), но только потому, что мы сами сдались, и у нас не было силы терпеть». Более того, люди верили, что предпосылкой заключения приемлемых условий мира — основываясь на четырнадцати пунктах президента Вудро Вильсона и последующих американских заявлениях — была ликвидация монархий. Комбинация этих настроений ослабила иммунную систему Баварии и сделала её почти беззащитной к фатальным ударам. Имел ли в виду Вильсон действительно ликвидацию монархии или только лишь автократии, но он был понят большинством немцев как настаивавший на первом.

Таким образом, поведение держав-победительниц было более важным в прекращении существования монархий в Европе к востоку от Рейна, чем проигрыш этих регионов в войне. В Баварии это способствовало левому путчу и в большой степени определило то, как люди реагировали на переворот. Действия победителей в войне устранили от власти институцию, которая в прошлом часто была как умеренной, так и сдерживающей. На территориях, которыми правила династия Виттельсбахов, чувство коллективного изнурения уменьшило защитные функции и вероятно было наиболее важной причиной для принятия большинством людей как крушения старого порядка, так и переворота Айснера. Стремление к миру почти что любой ценой было чётко и ясно выражено на митингах и собраниях, происходивших в Мюнхене в недели и дни, приведшие к революции.

Хотя наилучший шанс Баварии на успешную демократизацию, основанный на традициях баварской стратегии постепенных изменений и реформ, был погублен революцией Айснера и требованиями победителей в войне, переход к более демократическому будущему вовсе не был мертворожденным. Поскольку политическая трансформация собственно Гитлера была, как это станет ясным со временем, зависимой от политических условий вокруг него, то и будущее Гитлера также всё ещё было неопределённым.

Одна из причин того, что демократизация a la bavaroise [«по-баварски»] не была обречена с самого начала, состоит в готовности умеренных социал-демократов сформировать правительство с радикалами Айснера. В то время как вожди баварской СДПГ предпочли бы исполнить революцию иного рода, они желали сотрудничать с правительством Айснера, таким образом приручая радикалов на левом фланге. Некоторое время эта стратегия СДПГ работала на удивление хорошо, чему помогали собственный примиренческий и благородный идеалистический подход Айснера к политике и его способность, по меньшей мере вначале, осознавать, где остановиться, не заходя чересчур далеко. Хотя он и возглавлял независимых социал-демократов, он не разделял цели крайне левых революционеров в Мюнхене. Айснер рассматривал себя умеренным социалистом более в традициях великого философа Просвещения Иммануила Канта, нежели чем тех, что породили большевиков, произведших революцию в России.

Другая равным образом важная причина того, что демократизация в баварском стиле всё же имела шанс, состоит в прагматической готовности многих членов старой элиты и верноподданных режима сотрудничать с новым правительством, даже если часто их собственное предпочтение явно было в пользу иного политического порядка. Это прежде всего вследствие поведения верноподданных прежнего режима революция прошла так гладко. Когда они проснулись в республике 8 ноября, то предпочли просто согласиться с новыми реальностями, нежели устраивать сражение.

Конечно, само собой разумеется, что многие верноподданные режима предпочли бы реформы скорее, чем ликвидацию старого порядка. И всё же они приняли новый. Даже Отто Риттер фон Дандль, последний премьер-министр короля, убеждал Людвига отречься, добавляя при этом, что он тоже потерял свою работу. Подобным образом Франц Ксавер Швайер, высокопоставленное должностное лицо при короле и непоколебимый роялист, станет тем не менее лояльно служить республике, сначала как чиновник в Берлине и затем в качестве баварского министра внутренних дел. Макс фон Шпайдель, один из бывших командиров военного времени и стойкий монархист, также помогал новому режиму. Через три дня после захвата власти Айснером он отправился к королю Людвигу, чтобы убедить его освободить баварских офицеров от их присяги верности монарху. Так как Людвига нигде нельзя было найти, Шпайдель решил сам выпустить предписание, которое побуждало солдат и офицеров сотрудничать с новым режимом. Даже Михаэль фон Фаульхабер, архиепископ Мюнхена, который полагал, что революция принесла не «конец несчастьям», но «несчастье без конца», сказал священникам своей епархии помогать поддерживать общественный порядок. Он также отдал им указание заменить традиционную молитву за короля в церковных службах «так незаметно, как это возможно» другой молитвой, и поддерживать «официальные отношения с правительством».

Наиболее важными причинами того, почему будущее Баварии выглядело многообещающим, были результаты двух выборов, которые имели место 12 января. Они выявили, что Айснер и его товарищи, независимые социал-демократы, которые возглавляли баварскую революцию во время их переворота, практически не имели никакой поддержки среди населения, и, таким образом, у них не было легитимности. Партия Айснера получила только жалкие 3 места из 180 в баварском парламенте, что означало преобладающую поддержку парламентской демократии, или по меньшей мере её принятие. Более того, суммарное количество голосов за социал-демократов, левых либералов и католическую Баварскую Народную партию (BVP) дало трём партиям в сумме 152 места в новом баварском парламенте. Политические лагери этих партий уже сотрудничали друг с другом на национальном уровне во время войны, продвигая идеи мира без аннексий и конституционных реформ. Теперь, после войны, они были главными силами при основании Веймарской республики, как она была названа по имени города, в котором собралась конституционная ассамблея страны.

Результаты выборов в Национальную Ассамблею, которые имели место спустя неделю, 19 января, выявили существование линии непрерывности поддержки реформистских партий через водораздел Первой мировой войны. Результаты в Баварии доказали, что ни война, ни революция не изменили фундаментально политическое мировоззрение и предпочтения баварцев. Суммарное голосование за СДПГ, левых либералов и политический католицизм в Верхней Баварии был почти точно таким же, как в последние довоенные выборы в Рейхстаг 1912 года: в 1912 году за одну из этих партий голосовали 82,7 процентов избирателей по сравнению с 82,0 процентами в 1919 году. Если человека, совершенно не знающего истории двадцатого века, попросить назвать время катастрофической войны, которая, как говорили позже, всё изменила, пользуясь при этом только результатами выборов в Баварии на протяжении всего столетия, то он или она определённо не выбрали бы период 1912–1919 гг.

В самом деле, результаты выборов в Баварии ставят под вопрос частое предположение о том, что по крайней мере для региона, который станет местом рождения немецкого национал-социализма, Первая мировая война была «зародышевой катастрофой» последующих бедствий двадцатого века. Перспективы демократизации, или по крайней мере умеренного политического будущего в Баварии, продолжали быть обещающими в январе 1919 года, не несмотря на, но вследствие отсутствия разрыва с прошлым. На политические идеи и предпочтения баварцев удивительно мало повлияла война; те же соотношения голосов избирателей, которые в прошлом подпитывали довоенный реформистский политический строй в Баварии, теперь поддерживали новый либеральный парламентский порядок в Германии.

Если вернуться в Траунштайн, то там зрели проблемы, поскольку по словам Ганса Вебера, одного из офицеров лагеря, люди, с которыми служил Гитлер, были индивидами, «которые похоже расценивали свою военную работу после перемирия и революции чисто как средство продолжения своего беззаботного существования за счёт государства. […] Они были самыми отвратительными созданиями из когда-либо бывавших в Траунштайне: ленивые, недисциплинированные, требовательные и нахальные. Они регулярно покидали свои посты, не исполняли своих обязанностей и отлучались без увольнительной». Вследствие их распущенного поведения глава солдатского совета срочно затребовал, чтобы солдат вернули в Мюнхен, когда большинство из оставшихся военнопленных было репатриировано в конце декабря. Запрос был удовлетворён. Однако офицеры в лагере исключили Гитлера и Шмидта из числа тех, кого попросили покинуть Траунштайн. Решение начальников оставить Гитлера, когда отослали так много других стражников, указывает на то, что в глазах его офицеров он продолжал быть добросовестным солдатом и послушным долгу исполнителем приказов, каким он был в течение войны. То есть, в отличие от большинства других солдат, которые были вместе с ним посланы в Траунштайн, он не был ни недисциплинированным, ни бунтовщиком. Всё ещё не было признаков какой-либо трансформации в личности Гитлера, по крайней мере во внешнем проявлении.

По этой причине Гитлер и Шмидт всё ещё были в Траунштайне после того, как большинство военнопленных было отправлено по домам. Не совсем ясно, когда эти двое вернулись в Мюнхен. Сам Гитлер ложно утверждал в Mein Kampf, что они оставались в лагере до его роспуска и что «в марте 1919 года мы снова вернулись в Мюнхен». Это была своекорыстная ложь, поскольку она удобно размещала Гитлера вне Мюнхена во время политического хаоса, который должен был разразиться в конце февраля.

Наиболее вероятно, что Гитлер и Шмидт покинули Траунштайн вскоре после отбытия 23 января 1919 года последних из остававшихся русских военнопленных. С этого времени оставался только основной состав для закрытия лагеря, который был демонтирован в конце февраля. Похоже, что самое позднее 12 февраля Гитлер вернулся в Мюнхен, поскольку в этот день он был переведён из Седьмой роты Запасного батальона Второго пехотного полка во Вторую демобилизационную роту полка.

Тот факт, что Гитлер и Шмидт не были среди стражников, отосланных обратно в Мюнхен, как только большинство военнопленных покинуло лагерь, важен не только потому, что он показывает Гитлера, продолжающего угождать своему начальству. Он также указывает на пропасть, существовавшую между Гитлером и большинством солдат, с которыми он служил, как это было во время войны. Его добросовестная служба вбила клин между недисциплинированным большинством служивших в Траунштайне и им. Как результат, Гитлер и Шмидт продолжали быть чужаками там так же, как они были во время войны в качестве членов полкового штаба.