Первая добыча

На десятом году моей жизни я получил от деда подарок: вогульский лук и две стрелы. Сколько радостей и огорчений доставили мне вылазки в Тайгу с этим луком! Я пропадал на охоте с утра до. вечера, и ноги мои не уставали.

Осень. Сжатые полосы кажутся розовыми в нежарком солнечном блеске. Певчие птицы замолкли — улетели в тёплые края. Полёт ворон и галок стал тяжелее, они подолгу сидят на берёзах. Мне кажется, они думают: «Скоро зима. Вот беда-то! Как жить будем?»

Тишина в горах и на озёрах. Изредка в небе протянет запоздалая стайка хохлатой чернети. Эти проворные утки летят молчаливо, не останавливаются в Цитрах нашей реки. Я провожаю их взглядом и направляюсь к лесу.

Куропатки поднимаются с пашни всей стаей сразу. Как всегда, я опоздал приготовить лук! Стрела Втыкается в землю далеко в стороне, а птицы рассыпаются в воздухе, как зёрна, брошенные из лукошка рукою деда. Самец сидит в борозде, повернул ко мне голову, подпрыгивает и стрекочет:

«Кто такой? Кто такой? Не боюсь!»

Мне же стрелять больше нечем: вторую стрелу ещё летом я запустил на озере в лебедя. Стрела воткнулась ему в бок, и могучая птица улетела с нею…

Будь у меня запасная стрела, я показал бы этому куропатичу! А может, у него подбито крыло и он не в силах подняться? Я пытаюсь накрыть весёлого петушка шапкой — он взвивается над пашней и легко догоняет переместившийся табунок. Какой хитрец!

Поднимаю с земли стрелу, вхожу в лес. В сумрачной тишине даже осины-лопотухи, на которых кое-где остался жёлтый лист, стоят не шелохнутся.

Дед сказал мне, что когда хвоя лиственницы закисает, глухари вылетают на кормёжку к берегу реки. И я иду скрадывать[1] глухарей…

Молчаливый лес немного пугает — кажется, на сотни вёрст кругом нет живой души. Да ведь это обманчиво: под каждым кустом таятся звери, птицы; они наблюдают за мною. Подгибаются колени, а надо идти: охотник должен быть смелым.

День тихий, глухарей далеко слышно. Они с шумом трясут дерево, обдирают ветки. Но какие это чуткие птицы! Они улетают, прежде чем я успеваю подойти к ним и пустить стрелу.

«Недотёпа ты, недотёпа! — ругаю я себя. — Ничего-то не умеешь!»

Однако я помню слова деда: «Охотник может упустить девять случаев, а на десятом отыграется». Неудачи не отбивают у меня желания бродить по лесу.

Я прячусь под лиственницами, в густом папоротнике, жду…

Медленно течёт время. Кажется, что солнце остановилось над вершиной горы и дню не будет конца.

Меж деревьев синеет река. В тишине гулко падают на землю шишки с сосен. Будто вымерло всё кругом. Только чайки проносятся над рекой. Их уже Мало, скоро и эти улетят на юг.

Дрема подступает ко мне, и тут, как сквозь сон, — знакомое квохтанье, хлопанье крыльев. Старка и два. Молодых петуха садятся на дерево, под которым я лежу. Мне видно каждое их пёрышко.

Они сидят молча, прислушиваются. Потом глухарка подаёт голос, и все начинают расхаживать по веткам.

Я натягиваю до отказа тетиву и пускаю стрелу под крыло птицы: глухарь падает к моим ногам. Он бьётся в траве, вытягивает шею и понемногу затихает. Остальные как ни в чём не бывало щиплют хвою. Осторожно вынимаю стрелу из убитого глухаря. Хорошо бы снять ещё одного!.. Но, должно быть, я сделал неловкое движение: птицы улетают.

С убитым петухом спускаюсь к реке напиться. Над заводью, как хлопья пены, кружат чайки. Они видят меня, рассказывают о моей удаче:

«Молодой охотник убил глухаря. У него верный глаз и стрела с костяным наконечником: берегитесь, птицы! Берегитесь, звери!»

По дороге к дому я часто останавливаюсь, ощупываю глухаря. Какой он тяжёлый! Что в сравнении с ним куропатки-стрекотухи!

Мне кажется, я несу из тайги своё счастье. Золотые листья берёзы шуршат под ногами. Лес молчит, слушает мои шаги. Думается, даже деревья и камни завидуют мне.

Дома я кладу птицу на стол и важно говорю бабушке:

— Принимай добычу, Наталья Денисовна!

Есть старухи очень злые, как баба-яга из сказок, — моя же бабушка добрая-предобрая, и мы с нею дружим. Её дряблое лицо расцветает улыбкою, она всплёскивает руками:

— Батюшки мои светы! Матвейко-то взрослый стал, добытчик!..

А во мне уже проснулся охотник, я не прочь и прихвастнуть:

— Погоди, бабушка, завтра двух принесу! Я теперь знаю, как и где их добывать.

Как я учился стрелять

Впервые взялся я за ружьё лет сорок назад, двенадцатилетним мальчиком; и прошёл школу стрельбы, невозможную в наши дни.

Дед давал мне пять зарядов и посылал с шомпол- кой в тайгу — я должен был принести пять птиц, битых непременно в лёт. Если охота была неудачна, меня ожидало наказание: за. каждый промах — удар по спине ремнём.

Дед мой был человеком добрейшей души, он любил меня, но иных способов учёбы, кроме беспощадной строгости, не знал: его в детстве обучали так же. Он хотел сделать из меня человека и драл добросовестно.

Я уже неплохо стрелял по сидячей птице из лука, из шомполки, но убить сидячую особого мастерства не нужно. Охотник начинается с тех пор, когда он валит быстро бегущего зверя, снимает летящую птицу. Не постиг этого — вешай ружьё на стену, не теряй попусту времени на охоте! Дед мой понимал это и старался подготовить из меня отличного стрелка.

Перед выходом в лес я уже знал правила стрельбы дробью. Старик объяснил мне, что птица летит со скоростью от двадцати до тридцати метров в секунду. Я знал скорость полёта дроби, влияние бокового и встречного ветра на выстрел.

До стрельбы по дичи мы упражнялись в огороде на швырках: дед завёртывал в бересту деревянное чучело тетерева и кидал его в разные стороны. За день я сделал до полусотни выстрелов, разбивал чучела боковые, угонные, встречные, извёл множество бересты. Дед одобрительно крякал. К вечеру он перетрудил взмахами руку и сказал:

— Довольно.

Мне хотелось для верности поупражняться в поле на воронах и галках.

— Ещё чего выдумал! — рассердился дед, ненавидевший охотников, которые стреляют «неположенную» птицу. — Бить для потехи никого нельзя! Есть галку не станешь, значит и стрелять в неё — озорство.

Открылась летняя охота на птицу. Я ушёл в тайгу с пятью зарядами, вернулся без дичи и получил положенные пять ударов ремнём. То же повторилось на второй, на третий и на четвёртый день.

Я ходил без собаки, вспугивал на лесных полянах рябков, глухарей, тетеревов и стрелял по ним на взлёте. Они улетали, не обронив пера.

Мне казалось, что я стреляю по правилам. Откуда же эти бесконечные промахи? Я был в совершенном отчаянии. Намучившись с лесной дичью, я выходил на озёра и на болота, поднимал уток — промахи и здесь. И каждый день такое наказание!

Страдания заключались не только в том, что дедовский ремень по вечерам ходил по моей спине, — я страдал больше оттого, что о ремне знала вся деревня. Двоюродный брат Колюнька, на год постарше, встречал меня у выгона с каким-то непонятным злорадством:

— Ой, да, никак, ты опять с пустой сумкой возвращаешься? Дедушка тебе даст жару!

Мать и бабушка смотрели на меня, как на непутёвое чадо, которому и ремень ума не прибавляет.

— Старайся, малый! — уговаривала бабушка. — Глаза молодые да вострые, а в птицу попасть не можешь! Когда дедушка тебя лупит, глядеть тошно. Пожалей ты себя, учись поскорее!

Всей душой, всем сердцем своим я хотел овладеть искусством стрельбы, но оно, как жар-птица, не давалось мне.

И я осквернил себя ложью. Край наш богат дичью, и летом, когда молодая птица не сторожка, нетрудно сделать за день пять выстрелов по сидячим. Я стал выслеживать, куда садится поднятый с земли рябок или глухарёнок, осторожно подходил к дереву и снимал птицу одним выстрелом.

На озёрах я вёл себя безобразно: садился на берегу, в кустах лозняка, и ждал. Подплывала утиная стайка, три-четыре птицы сплывались в кучу — я стрелял по ним и убивал всех сразу. Так я экономил несколько зарядов, которыми бил в лёт, — и неизменно «мазал».

Итак, я убивал сидячих птиц, отдавал же их деду как битых в лёт. Порка кончилась. Дед повеселел, ласково хлопал меня по плечу.

Бабушка радовалась и уверяла, что мне бог помог выучиться стрелять, потому что она каждый день молилась за меня.

А я чувствовал себя плохо, меня мучили угрызения совести. Обманщик, жалкий лгунишка, я презирал себя за ложь, но отказаться от этой спасительной лжи не мог.

Что будет, когда откроется обман? А он должен открыться, в этом не было сомнения! Осенью, когда можно замораживать дичь для продажи, мы выйдем с дедом на промысел — и старик увидит, что я за охотник…

Почему же всё-таки я не попадаю в летящую птицу? Дед попадает, дядя Нифонт и другие охотники попадают, а мне это заказано. Почему? Я не находил ответа.

Перед стрельбой в лёт я вспоминал все наставления деда, бил навскидку, бил с выдержкой, бил с поводком — результат получался один и тот же: промах!

«В деревянные чучела-швырки на усадьбе попадал, — размышлял я, — а в летящую птицу попасть не могу! Швырки, брошенные рукою деда, летят не хуже, чем рябки и глухарята, — значит глаза мои в порядке, значит я умею стрелять в лёт». Выходило: и умею, и не умею. Дома — умею, в лесу и на озёрах — «мажу».

Эти мысли окончательно запутали меня: в чём моя беда?

В эти дни близ деревни поселился новый лесничий. Он зашёл к нам, сказал, что его любимая дичь — бекасы, и обещал платить по пять копеек за каждого долгоносика.

Цена была подходящая: летних рябков мы продавали тоже по гривеннику пара. Заряд же в моей мелкокалиберной шомполке обходился в четверть копейки, следовательно был расчёт промышлять бекаров.

Дед выслушал лесничего, усмехнулся и показал на меня:

— Эва молодой охотник! Он тебе долгоносиков целый короб нащёлкает.

Лесничий, видимо, сам был из неудачливых охотников. Он глянул на меня, сощурился и сказал:

— Бекас — птица вёрткая. Сомневаюсь, чтобы такой оголец мог её стрелять.

Дед решил постоять за внука:

— Оголец и чирков на лету сшибает! А чирок-то Дуда прытче бекаса летит. Будьте благонадёжны: без бекасов не останетесь.

Лесничий ушёл. Я сидел на лавке и весь дрожал. Бекас на дерево не садится, по воде не плавает. На болоте же, в кочкарнике и в траве, эту маленькую пичугу в сидячем положении не увидишь и не убьёшь.

Будь я постарше, я бы, наверное, увильнул как-нибудь от поставки бекасов лесничему: заболел бы на несколько дней, запорошил правый глаз или устроил иное членовредительство, не позволяющее выходить на охоту. Но тогда я был слишком юн, не сумел схитрить и решил покориться судьбе.

«Это бог задумал покарать меня за ложь, — размышлял я. — Лесничий, любитель бекасов, послан в наши края богом…»

Ночью я спал плохо. Снились страшные сны: бекасы подлетали ко мне, долбили по голове своими шилообразными носами и кричали: «Мы тебе покажем на бекасах пятачки зарабатывать! Мы тебе глаза выклюем!»

Я просыпался; стучали от страха зубы.

Утром, взяв у деда десять зарядов, я пошёл на болото. Шёл, убеждённый, что этим днём и кончится моя охота. Произойдёт нечто страшное: дед отберёт у меня ружьё и всей моей жизни наступит конец.

Бекасов было множество. В течение каких-нибудь двадцати минут я сделал десять выстрелов и убил восемь птиц.

Два промаха из десяти! Непостижимо! Меня настолько ошеломил успех, что я даже не мог радоваться, был как в угаре. А каким чудесным казался мир в то утро!..

Я пересчитал тёплых птиц, уложил их в сумку и всё думал: «Что за притча? Если не попадаю в летящего глухаря, как же мог я валить бекасов — птиц крохотных, тощих, летающих быстрее да к тому же зигзагами?»

Долго разгадывал я загадку, прикидывал так и сяк. Наконец всё мало-помалу прояснилось. Никакой чертовщины не было. Просто рябок, тетерев, куропатка, гусь, утка, глухарь считаются в наших местах дичью. Как дичь эти птицы вошли в моё сознание чуть ли не с пелёнок. Трепет их крыльев при взлёте волнует меня, я горячусь, делаю промахи. Мне только кажется, что я стреляю по правилам, — на самом теле я вскидываю ружьё наугад и бью выше или ниже птицы.

Бекас же для меня не дичь. Никто в деревне до приезда лесничего не стрелял бекасов. Взлёт их, как птицы несъедобной и никчёмной по нашим таёжным понятиям, не волновал меня, и я стрелял по болотным долгоносикам с не меньшей меткостью, чем по дедовым швыркам на усадьбе.

Когда всё это открылось мне, я повеселел, как человек, спасённый от гибели.

«Что же мне надо сделать для того, чтобы стрелять в лёт боровую и водоплавающую дичь?» — Спросил я себя.

И ответил:

«Побороть в себе горячку — бить глухаря, как бекаса».

Понятно, придётся ещё немало потрудиться над тем, чтобы уравнять глухаря с бекасом, однако это не пугало меня.

Мысленно благословил я лесничего и отправился домой.

«Завтра пойду в лес, — мечтал я по дороге, — буду смирять своё сердце перед выстрелом — и дело, пожалуй, наладится».

Так оно и вышло.

Осенью мне уже не страшно было идти в тайгу с дедом. Я овладел мастерством стрельбы в лёт и знал что не уступлю старику.

Шутка

Я вырос в глухом уголке Урала, где много всякого зверья. Медведи часто задирали коров, лошадей. Любопытные росомахи «по ошибке» забегали в деревню. Лисы, несмотря на множество собак, таскали цыплят из курятников. Лоси подходили на выгоне к коровьему стаду и бодались с нашим могучим и злым быком Карпухой.

Начав охотиться подростком, я побаивался встреч с крупным зверем и промышлял близ деревни белок, рябчиков. Ружьё у меня было не зверовое — ветхая одноствольная шомполка мелкого калибра. Она давала осечки, затяжные выстрелы. Ныне такую «фузею» можно встретить лишь в областных краеведческих музеях, как примету старины.

Однажды я отдыхал у лесной тропы сидя на валежине. На тропу — шагах в тридцати — выкатился медвежонок. Пузатый, лохматенький, зверёныш-первогодок!

На ловца и зверь бежит! Однако я не мог убить его крохотным зарядом шестёрки из моей капризной фузеи. И всё-таки я выстрелил. Почему? Просто так: вздумалось пошутить с малюткой. Во мне и самом-то было много ребяческого. Ежели перевести медвежью жизнь на человеческую, мы с Мишуткой были ровесники. Отчего не пошутить?

Должно быть, две-три дробинки попали в цель. Медвежонок завертелся и заскулил. На выстрел и плач сына из ельника примчалась мамаша, смекнула, в чём дело, и ринулась ко мне.

Я бросил шомполку и с ловкостью кошки взобрался на дерево. Со мною не было ни ножа, ни топора для защиты. Я знал, что медведи неплохо лазят по деревьям, и гибель казалась неизбежной.

Медведица почему-то не полезла за мной. Встав на дыбы, она немилосердно трясла молодую ёлочку, на которой я сидел. Дерево качалось, готовое вот-вот повалиться. У меня кружилась голова, сердце стучало так, словно хотело выпрыгнуть из груди, но я не разжимал пальцев.

Медвежонок сидел на дороге и плакал. Мать поворачивала голову и раздражённо шипела:

«Молчи! Видишь, трясу? Вот ужо стряхну этого бездельника — наломаю ему бока!»

Мишутка плаксиво тянул:

«Ты, мам, как следует наломай! Пусть не стреляет дробью. Взял моду — пугать маленьких!»

Медведица тихо урчала:

«Наломаю, Мишенька. Уж я постараюсь!»

Она бы наломала… Выручили меня соседи. Они «стригли» в тайге рябину и. выехали к тропе на шести лошадях, навьюченных мешками с уральским «виноградом». Мужики громко разговаривали. Кони ржали, почуяв медвежий дух.

Медведица прислушалась, недовольно уркнула и пошла в кусты. За ней, смешно переваливаясь, ковылял Мишутка.

Я слез с дерева, ничего не сказал мужикам. Такими «подвигами» охотники — даже юные — не хвастаются.

С тех пор я повзрослел и, кажется, поумнел. Встречая в тайге зверёныша, я знал: где-то поблизости бродит мамаша, а она не любит шуток. Если не было в руках ружья и снаряженных пулей патронов, я давал стрекача, чтобы не попасть в беду.

Храбрые люди, возможно, улыбнутся над моею исповедью. Я советую всем храбрым посидеть хотя бы десять минут на ёлке, которую трясёт разъярённая медведица, посидеть без надежды на спасение, не ведая о том, что едут избавители, — и храбрецы поймут, где требуется мужество, где — благоразумие…

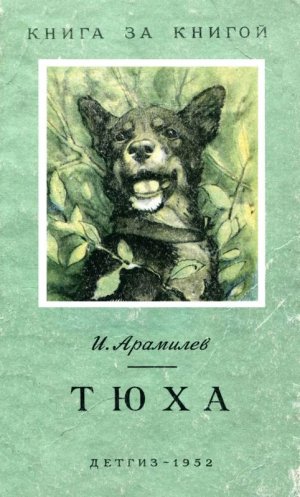

Тюха

Был июль — закрытый для охоты месяц. Я отдыхал в таёжной деревушке на Уральском хребте. У Авдея Мироныча Лопатина, где я квартировал, были четыре вогульские лайки.

Летом Авдей заведовал колхозной пасекой, зимой возглавлял бригаду промысловых охотников. Хозяйка, Пелагея Ниловна, добродушная толстуха с двойным подбородком, возглавляла бригаду огородников. К удивлению моему, я узнал, что в зимний сезон Пелагея тоже берёт иногда ружьишко и идёт в лес добывать белку.

Зимой собаки работали с полной нагрузкой, а летом отдыхали.

Старая Дамка и два её трёхлетних сына, Пыжик и Серко, статные собаки, похожие на волков, лениво бродили по усадьбе, грелись на солнышке, ловили друг у друга блох.

Тюхе, младшему сыну Дамки, исполнилось девять месяцев. Это был нескладный, голенастый щенок с широкой грудью и могучими лапами. Он умел отпирать любую дверь, проникал в кухню, в погреб, опрокидывал горшки с молоком и сметаной, лакал хозяйские щи, холодец, подметал жареное и пареное.

Пелагея Ниловна выходила из себя от Тюхиных проказ.

— Наказание господне! — ворчала она. — Чорт бы взял эту собачку!

— Ничего! — добродушно улыбался хозяин. — Которая собака вялая дома, от неё и на промысле толку мало. Озорная же себя оправдает. Я в Тюху верю.

Тюха скучал и томился — старшие братья не хотели с ним играть. Позавтракав из корыта, он убегал в лес. Пелагея Ниловна притворно покрикивала ему вслед:

— Тюха, сидел бы дома! Тебя, несмышлёного, зайцы затопчут!

Он задорно гавкал в ответ:

«Я их сам затопчу! Я им уши оторву, косоглазым!»

Тюха облаивал белок, бурундуков. Авдей Мироныч к «практике» щенка относился равнодушно и даже поощрительно: «Пускай привыкает».

Иные дни Тюхе перепадало кое-что в тайге. Он прибегал со вздутыми боками, тяжело сопя, и не глядел на овсянку в корыте.

Я подозревал, что пёс лакомится нелётными рябчиками, глухарятами-поршками. В этом краю, где изобилие дичи, на собачьи шалости не обращают внимания. Мародёрами вроде Тюхи даже гордятся: «Его и кормить не надо. Сам добывает!»

Однажды Тюха прибежал из тайги в полдень, чего никогда не случалось. Он как-то странно вертелся возле матери, умильно брехал, повизгивал. Дамка строго глядела на него и тоже тявкала. Пыжик и Серко стояли рядом и, прислушиваясь, изредка взлаивали.

Я наблюдал за собаками. Казалось, Тюха докладывал о чём-то весьма значительном, а мать и братья не особенно верили ему. Они выведывали дополнительные подробности.

Раза два Тюха порывался бежать со двора, как бы приглашая за собою мать и братьев. Дамка рычала; Пыжик и Серко, рванувшиеся было за щенком, покорно останавливались. Тюха снова начинал тявкать, юлить.

Должно быть, он убедил Дамку. Она как-то по- особенному рыкнула, и все четыре собаки галопом помчались в тайгу. Тюха бежал впереди.

Скоро из леса донёсся лай. Звонкий голос Дамки сливался с гулкими басами её сыновей. Тюха захлёбывался от азарта, ломкий басок его переходил в истошный щенячий визг.

Авдей Мироныч вышел на крыльцо, прислушался, погладил рыжую бороду и сказал:

— На зверя!

Он проворно сбегал в амбар, сунул в двустволку патроны с пулями, пристегнул к поясу «охотничий нож, надел патронташ и зашагал в тайгу. Я взял ружьё и пошёл за ним.

Пелагея Ниловна полола в огороде капусту.

— И вас Тюха взбаламутил? — засмеялась она. — Не ходите, мужики. На куницу, поди, лают. Куниц-то не время ещё бить.

Авдей махнул рукой и прибавил шагу.

Лай был серьёзный, подогревал нас обоих. Мы уже не шли, а бежали, прыгая через валежины и мелкие кусты.

На полянке лежал медведь с вырванным боком. Прислонившись задом к медведю, сидела росомаха. Собаки не нападали на росомаху и не давали ей тронуться с места.

Я сразу отгадал «хитрость» Дамки. Вчетвером лайки, хорошо притравленные на зверя, одолели бы росомаху. Да ведь и она могла их поцарапать в схватке, особенно молодого, неопытного Тюху. Дамка, искушённая в охотничьих делах, сообразила, что сегодня нет нужды рисковать. Надо вызвать хозяина. Пусть заговорит ружьё!

И оно заговорило. Авдей Мироныч с хода ударил ро росомахе жаканом и снёс ей череп. Тюха будто ждал выстрела — он прыгнул и впился в горло росомахе. Мы едва оттащили собаку от мёртвого зверя. Дамка слизывала тёплую кровь с головы росомахи и ласково-поощряющим взглядом смотрела на младшего сына.

Когда привезли в деревню добычу, я высказал хозяину свои соображения о собачьем разговоре. Авдей Мироныч сказал:

— А что вы думаете, они понимают друг друга! Нынешний случай возьмём. Медведь подох, должно, от старости. К свежей туше подкатила росомаха и давай жрать. Тюха это увидел. Нападать одному неспродручно и оставить зверей нельзя: непорядок! Он и припылил за подмогой. Не обскажи он, в чём суть, разве бы Дамка побежала за ним в тайгу? Никогда!

Вечером хозяин растянул на распорах медвежью и росомашью шкуры. Мясо зверей засолили на корм собакам.

Пелагея Ниловна, очень довольная, сказала:

— Вот вам и Тюха!

Утки

Кряква вела своих маленьких детей из высохшего болота к заливу реки. На моих глазах утку схватил ястреб.

Утята были совсем крошки. Мне казалось, они погибнут без матери. Я собрал их в шляпу и принёс домой.

Двор у меня крытый, скота нет, и малышам жилось привольно. Они сперва дичились немного, забивались в тёмные углы, но корм ели вполне исправно, охотно купались в корыте, куда каждый день наливалась свежая вода.

Одного малыша поцарапал соседский кот, вывернул ему лапку. Утёнок выжил, но остался хромоножкой. Пока я лечил его, делал перевязки и припарки, он сильно привязался ко мне, стал более ручным, чем другие утята.

Они подрастали и становились настоящими прожорами: ели кашу, рубленую картошку, салат, рыбу, лягушек, редиску, червячков и улиток. Только давай!

В доме завёлся ещё один питомец — лисёнок. Лисы с птицей дружбу не водят. Как быть с утятами?

Я недолго думая подарил малышей колхозной птицеферме. Там были утята одного возраста с моими, и мне казалось — дикари найдут в одной из домашних уток добрую мамашу, вольются в какой-нибудь выводок.

Начались непонятные дела. Мои крошки проводили день на птицеферме, плавали на колхозном прудке, а вечером ковыляли на мой двор. Впереди всегда Шагала хромоножка. Подойдут к воротам и забаву шипят:

«Отпирай, хозяин! Ночевать пришли!»

Я устраивал их на ночлег, а утром снова нёс на птицеферму.

Птичница Мария Даниловна однажды сказала мне:

— Морока с твоими дикарями: я к ним с лаской, в они нос набок! И всё норовят попрятаться. В воду нырнут, в крапиву забьются. Тем и занимаюсь, что разыскиваю. Они ведь в книге записаны — пропадут, а я за них отвечай. Забирай, пожалуйста, себе или выкинь на болото.

Мы поспорили с Даниловной. Упрямая женщина твёрдо стояла на своём. Я сдался. Утята окончательно поселились на моём дворе. К счастью, ливёнок их не трогал.

В конце июля питомцы подросли, стали пробовать крылья. Летали по двору, над садом, уносились на колхозный прудок, но к Вечёру аккуратно возвращались домой. Они уже не шипели, а крякали, как взрослые утки.

Я выходил на крыльцо с кормом, кричал «ути-ути», и весь выводок проворно бежал ко мне, возился у корыта, хватал пищу. Кряквы вели себя почти как домашние, брал их на руки, сажал к себе на плечо. Но я обольщался напрасно.

Всё-таки они улетели. Даже хромоножка не осталась на дворе…

В ту осень я не мог стрелять уток на озёрах. Вскинешь ружьё — и вдруг подумается, что это они, мои питомцы, и рука онемеет.

В конце октября подморозило. Повалил снег, подул холодный ветер. Я колол на дворе сосновые чурки. Сквозь шум ветра засвистели чьи-то крылья, раздалось «кря-кря».

От неожиданности я уронил топор. На двор плавно опустились восемь крякуш. Это были мои, в полном составе. И даже милая хромоножка ковыляла среди выводка.

— Здравствуйте, ути-ути! — говорил я, приветствуя гостей. — Рад вас видеть, желанные!

«Кря-кря! — хором отозвались они. — Непогода застигла. Не откажи в ночлеге».

Я задал им корму, и они по старой привычке с аппетитом поужинали из корыта. Прямо удивительно это было — будто с прогулки вернулись! Смело бродят по двору, цапают песок, по-хозяйски шипят на лисёнка Рыжика, когда он пытается с ними поиграть…

Всю ночь птицы разговаривали. Может, обсуждали, как быть: зимовать на дворе или лететь на юг, куда зовёт родовой инстинкт?

Утром потеплело, ветер затих. Мягко грело осеннее солнце. Я накормил гостей и открыл ворота. Утки подошли к подворотне, задумались. Они думали долго. Потом начался разговор. Волнуясь, что-то крякала хромоножка. Ей возражали братья и сёстры. Мне думается, хромоножка предлагала остаться, но другие не соглашались.

Я стал возле уток. Хромоножка подошла, долбанула клювом мой сапог и внушительно сказала:

«Кря-кря! Что ж, хозяин, молчишь? Объясни ты им, что незачем отсюда лететь. Может, они послушаются тебя!»

Только я раскрыл рот, чтобы уговорить уток, — они, словно подстёгнутые, ринулись в воздух. Последней взлетела хромоножка:

«Кря-кря! Прощай, хозяин!»

— Счастливого пути, милые! — сказал я. — Будьте осторожны. Прилетайте будущей весной!

Лебеди

Сибирская весна отличается капризами. Накануне было теплым-тепло. Ночью хватил мороз, большое озеро Чаны покрылось голубым ледком.

Утром я занял своё место в шалаше на одном из островов озера. Взошло солнце. Молодой ледок искрился, весело сверкал, а было тоскливо на душе. Такая невыносимая для охотника тишина!

Вчера шёл табун за. табуном. Одни птицы садились на денёк-другой отдохнуть и покормиться, чтоб потом лететь к самым дальним северным широтам, другие облюбовывали тут места для гнездовья. Кого только не было! И всё это возбуждённое племя крылатых южан шумело, кагакало, крякало на сотни ладов. Воздух гудел от свиста крыльев и птичьих голосов.

Теперь, напуганные заморозком, гости опять повернули на юг. Даже ястребы — их-то всегда было множество — не маячили в пустом небе. У птиц свой барометр, не менее, пожалуй, точный, чем у нас.

Стрелять было некого. Я собирался покинуть скрадок и заняться подлёдным ловом рыбы. Где-то в стороне раздалось лебединое «клу-кли-кли». Я повернул голову. Шёл огромный табун. Как белые облачка, птицы плыли над маслянисто-жёлтой полосой камыша.

Я был до крайности удивлён. Все покинули замёрзшее озеро, а лебеди остались. Чудаки! На что же они надеются?

Птицы опустились невдалеке от скрадка. Они ходили по льду, перекликались. Может, разговаривали о том, насколько прочен весенний лёд, надолго ли завернули эти майские холода и что им, лебедям, теперь делать, если негде добывать корм и плавать.

Вдруг старый лебедь-самец приподнялся, будто для взлёта, и ударил грудью в зеркальную гладь. Сознательный, сильный удар! Лёд чуть-чуть прогнулся, но выдержал. Птица ударила ещё и ещё… С упорной настойчивостью она била в одно и то же место.

Другие птицы стояли и смотрели, как лебедь-молотобоец пытался сокрушить ледовую броню.

Наконец лёд хрустнул; взметнулись под солнцем янтарные брызги. Образовалась крохотная полынья.

Лебедь бил по кромке, и полынья понемногу расширялась. Стала помогать одна птица, другая… Скоро весь табун — сотня голов — начал дружно ломать лёд.

Птицы трудились самозабвенно и весело. Они не покорялись природе — они хотели подчинить её себе. До чего же это было хорошо!

Раньше я считал лебедя изнеженной, декоративной птицей. Теперь я изменил о лебедях своё мнение.

В полынье то. и дело раздавался чей-то гортанный, ободряющий крик: «Клу-кли-кли!» Вероятно, это означало: «Давай, братцы, давай! Наша берёт!»

Полынья достигла размеров небольшого озерца. Словно по команде, лебеди кончили работу. Они важно плавали меж кусков битого льда и окунали головы в синюю чанскую воду. «Клу-кли-кли!» — гудели сотни голосов. И такая радость была в этих кликах!

Сорок метров отделяло меня от лебедей. Оба ствола моего садочного ружья были заряжены крупной дробью. Дуплет произвёл бы изрядное опустошение в табуне. Но у кого поднимется рука!..

Чтобы не вспугнуть счастливых птиц, я осторожно вылез из скрадка, повесил ружьё на ремень и зашагал к становью.

В ягдташе было пусто, а мне казалось, что я уношу самую богатую добычу за всю мою охотничью жизнь.

Рыжик

Пастух Емеля принёс пойманного им лисёнка. Мы договорились о цене, и зверёныш из сумы пастуха перебрался в мою избу. За две недели перед этим у меня ощенилась легавая собака Зента. Из шести щенков четыре подохли. Молока у роженицы было достаточно. Я подсадил к ней лисёнка.

Приёмыш сразу потянулся к сосцам. Зента обнюхала его, зарычала. Я погладил собаку, приласкал. Она успокоилась, допустила Рыжика пососать. Он сладко зачмокал, засопел от удовольствия и, наевшись, заснул у тёплого брюха Зенты, рядом с её сыновьями.

Всё пошло хорошо. Лисёнок рос, носился по избе, играл, с молочными братьями. Зента облизывала Рыжика с такой же заботливостью, как родных сыновей.

Через два месяца я подарил щенков друзьям. Всю свою материнскую любовь Зента перенесла на приёмыша. Её заботы о нём были трогательны.

Рыжик свободно ходил по саду, выбегал на улицу греться на солнышке. Деревенские шарики и барбоски пытались было погонять лисёнка. Зента быстро отучила их обижать её приёмного сына.

Лисёнок был до крайности сметлив. Дрессировать его — одно наслаждение.

Осенью Рыжик задавил цыплёнка. Я подвёл его к этому цыплёнку, погрозил плёткой, сказал «нельзя». Рыжик понял слово «нельзя» раньше, чем понимают его щенки в таком возрасте.

Немного спустя он опять вздумал пошалить. Забрался на колхозную птицеферму, задушил курицу и принёс её домой. Это уже разбой! Я задумался. Как теперь быть? Держать лисовина в клетке, на привязи?

Ко мне пришла заведующая птицефермой Анна Михайловна. Добрая женщина была в гневе.

Рыжик смотрел на неё и на меня виноватыми, испуганными глазами.

— Что с тобою делать, охальник? — строго вопрошала Анна Михайловна, размахивая у него под носом мёртвой курицей. — Станешь по одной в день таскать, за год что от фермы останется?

Помолчав, она добавила:

— Посажу-ка его к петухам Прошке и Антошке. Они злые-презлые. Они ему живо глаза выклюют!

— Придётся, видно, к петухам, — сказал я.

Рыжик махал хвостом:

«Простите, больше не буду!»

Я уплатил за курицу и, проводив Анну Михайловну, решил: «Ещё раз повторится такая история — приму крутые меры».

Мер не потребовалось, потому что с того дня навсегда кончились «шалости» Рыжика с домашними и колхозными курами.

Мне пришла мысль, приспособить лисёнка для охоты. «Удастся опыт, — думал я, — получу собаку исключительную. Не удастся — беда не велика. Чем я рискую?»

В июле я стал натаскивать Рыжика по перепелам и серым куропаткам. Лисёнок работал превосходно. Какая потяжка! Причуяв дичь, он не бежал прыжками, как молодые собаки, и даже не шёл, а почти полз по траве. И не ковырялся в набродах, чтоб распутать следы. Великолепное верхнее чутьё вело его прямо к затаившейся птице.

Стойку он делал накоротке, прыгал на птицу без команды. Я удлинил стойку, приучил его поднимать дичь по команде «вперёд». Одного не удавалось добиться от способного ученика: после взлёта Рыжик нёсся за птицей, гонял её долго. Это собакам не положено. Впрочем, я не терял надежды, что удастся отучить лисёнка от гоньбы.

Открылась охота по перу. Мы пошли на озеро. Я ударил по табуну высоко летящих чирков. Утка упала в воду, Зента поплыла за птицей. Рыжик беспокойно метался на берегу и повизгивал. Несколько раз он пытался войти в воду, но, замочив передние лапки, поворачивал обратно.

Когда была убита третья утка, я придержал Зенту и послал Рыжика. Неохотно прыгнул он в озеро, поплыл и подал мне добычу. В награду я дал ему кусочек, мяса, приготовленный заранее, чтобы поощрить хорошую работу.

Дело пошло на лад. После выстрела Рыжик и Зента наперегонки плыли за птицей и дружно возвращались.

Я глядел на них и радовался.

Иные наши охотники имеют дурную привычку выходить на утиную охоту с гончей собакой. Это мне ужасно мешало. Гончаки приметят Рыжика — завопят, зальются как оглашенные:

«Лисица на заливе! Ай-ай-ай! Какое безобразие! Ай-ай-ай! Хватай, братцы-сестрицы! Ай-ай-яй!»

Я дую в свисток. Зента схватится с одним дурнем, а два-три скачут к Рыжику. С гончими шутки плохи. Рыжик летит ко мне, прядает ушками, машет хвостом: «Спасай!» Я посажу его в заплечный рюкзак; отбиваюсь от гончих прикладом.

Рыжик сидит в мешке, как в крепости. Высунет морду в дырочку, посмеивается над злыми собаками:

«Чудаки лопоухие! Разве хозяин даст меня в обиду!»

Отбив нападение, мы снова принимаемся за своё дело.

Однажды на утиной охоте случилось маленькое происшествие, о нём стоит сказать. Раненая утка шилохвость упала очень далеко, почти на середине большого озера, где возвышался крохотный островок.

Я послал Рыжика. Он подплыл к утке, взял её в зубы, выбрался на островок и принялся завтракать. Он спокойно уплетал сбитую мной утку. Сущее мародёрство, неуважение к хозяину! А главное, чревато последствиями. Ведь лиха беда начало. Если Рыжик пристрастится лопать добычу, что из него выйдет? Возмущало меня ещё и то: лисовин не был голоден — утром я накормил его и Зенту до отвала. Чего же ради он польстился на шилохвостую утку?

Я свистел, вызывая Рыжика на берег. Он слышал позывные, но продолжал грызть утку. Я послал за ним Зенту. Она подплыла к островку, отняла у лисовина остатки птицы и прыгнула в воду. Рыжик поплыл за ней.

На берегу я долго распекал Рыжика за мародёрство. Он виновато помахивал пушистым хвостом, просил прощения, лизал мне руки. Всем своим поведением он говорил: «И сам не понимаю, как это случилось, хозяин! Больше не буду!» Я простил его, и это, действительно, не повторилось.

Рыжик постепенно осваивал «технику» утиной охоты, становился таким же дельным помощником, как Зента.

Первые успехи вскружили мне голову. Мысль моя вознеслась высоко. Я уже предвидел день, когда приглашу специалистов-собаководов и покажу им работу Рыжика:

«Новая порода охотничьей собаки. Прошу любить и жаловать».

Надо было испытать Рыжика на боровой дичи. Я начал с уток, потому что там вся работа лисовина была на виду, в лесу же труднее следить за поиском и стойкой. Теперь, казалось мне, совершенно безопасно пустить лисовина по тетеревам.

Мы отправились в лес. Сперва Рыжик бегал рядом с Зентой, затем куда-то исчез. Я давал позывные. Лисовин не шёл на свисток.

— Зента, Рыжик пропал! Ищи Рыжика!

Собака знала эту команду — так мы часто играли на усадьбе. Лисёнок прятался в копнах соломы или в бурьяне, и Зента отыскивала его.

…Минут через десять послышался лай Зенты. Я зашагал на голос. Собака, стоя у входа в жилую лисью нору, отрывисто и сердито тявкала. Временами лай переходил в растерянный визг.

«С ума спятил, дурашка! — корила она приёмыша. — Выходи скорее!»

Мне всё стало ясно: зов предков увлёк Рыжика в подземное логово. Он слышал голос «матери» и не отзывался. Ему было хорошо и уютно в норе. Значит, то древнее, что проснулось в нём, было сильнее привязанности к собаке-воспитательнице, к человеку- хозяину.

На всякий случай я дунул в свисток. Лисовин не выходил. Со мною не было ни топора, ни лопаты, чтобы откопать предательскую нору. Да и какой смысл копать! Разве поправишь непоправимое?

Я отозвал собаку и двинулся к дому. Зента дважды поворачивала назад, жалобно тявкала там, где остался её непутёвый «сын». Как не хотелось ей возвращаться без него в деревню!

Была ещё маленькая надежда: Рыжик опомнится и, проголодавшись, вернётся на второй или третий день.

Рыжик не вернулся…

Мы с Зентой попрежнему охотимся в том лесу. Иногда я даю резкие позывные, останавливаюсь. Мне думается, лисовин выбежит из кустов и радостно прыгнет на грудь. Зента стоит рядом и ждёт. В добрых глазах её — напряжение, боль.

— Рыжик! — зову я.

Никто не отзывается. Тишина.

Неудачники

Это было в дни осеннего перелёта.

Задолго до рассвета я вышел к заливу, где всегда садились на жировку пролётные утки. Обычно тут стрелять приходилось по сидячим: залив клином вдавался в мелкий ельник, скрадывать птиц было удобно.

Теперь же картина изменилась. Осень была сухая, вода сошла, кромка залива оказалась далеко от леса.

Я призадумался.

Когда посветлело, я увидел множество птиц. Вся поверхность воды была покрыта чёрными движущимися точками. На отмели копошились кряквы, чирки, широконоски, гоголи, нырки, свиязи, серухи. Я смотрел на птичий базар и не знал, как быть.

Чтобы приблизиться к уткам на выстрел, надо было вылезать из ельника на заболоченную луговину, совершенно открытую, где земля чавкает под сапогом, а я знал, что осенняя утка осторожна, далеко видит и слышит человека.

Я уже мало-помалу примирился с мыслью, что на этот раз из охоты ничего не выйдет, и хотел повернуть к дому, но тут моё внимание привлекла лиса.

Она вышла из того же ельника, в котором я стоял, и ползком передвигалась по мочажине к отмели, где у самого берега кишмя кишели жирные осенние утки. Птицы беззаботно кормились, окунали головки в воду и время от времени разговаривали о чём-то на своём птичьем языке.

Подберись к ним лиса на расстояние прыжка, она могла бы недурно позавтракать в это тихое осеннее утро.

Я смотрел на лису в. полевой бинокль, она была передо мной как на ладони. До чего же она ловко ползла! Острая мордочка плотно прижалась к земле, подогнутые и чуть откинутые в сторону лапы работали совершенно незаметно, пышный светлосерый хвост — лисья краса и гордость, — теперь не нужный, был вытянут и волочился по лужам, по ржавой, мокрой траве.

Чем ближе лиса подползала к черте, с которой можно сделать бросок на добычу, тем изящнее, осторожнее становились её движения.

Она подолгу замирала, вжималась в липкую, холодную грязь, потом её рыжая голова с прижатыми ушами чуть-чуть продвигалась вперёд, и она опять останавливалась.

Я ждал развязки, волновался и, признаюсь, немного завидовал лисе: она вот охотится, а я не могу. Она-то своё возьмёт, а я уйду с пустым ягдташем!

И всё-таки птицы заметили её. Она была в двух метрах, и когда стала собирать мускулы для прыжка, утки без крика и шума, словно выполняя чью-то шопотом произнесённую команду, отплыли от берега.

Лиса всё поняла. Встала, презрительно фыркнула, отряхнулась от мокрети, вильнула грязным хвостом и поплелась к ельнику, откуда начался её трудный, бесплодный скрад.

Я посмеялся над лисой, закурил трубку. Стало легче на душе: если мне сегодня не везёт, то и у лисы не вышло. Вот и ладно, пусть здравствуют и размножаются утки!

Я покуривал и ждал, не будет ли ещё чего-нибудь занятного на заливе.

Над лесом показалось оранжевое осеннее солнце, лучи мягко позолотили воду; заметно потеплело.

Утки снова приблизились к берегу, и лиса, отдохнув, опять поползла к ним.

Я насторожился. Вдруг ей теперь удастся и она посмеётся надо мною! И так горько стало от этой мысли, что я едва подавил желание попугать лису выстрелом.

Однако напрасны были мои страхи. Второй тур лиса закончила с тем — же результатом, что и первый. Охота разожгла её. Шесть раз повторила она ползок из ельника к заливу и наконец, поняв тщету изнуряющих усилий, встала на берегу во весь рост и начала брехать.

Голос у неё тонкий, визгливый как у щенка, срывается порою на хрип. Лаять лиса не мастерица, до собаки ей далеко. Брехала же она злобно и мрачно. На кого? На уток, которые не хотели стать её добычей? На горькую лисью судьбу? Этого не знаю. Но было смешно смотреть на лающую лису.

Ведь какой умный зверь, а попал впросак и обиделся!