*Перевод с французского выполнен семинаром по художественному переводу под руководством М. К. Голованивской на кафедре французского языкознания филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в составе:

А. Афанасьева (глава 17), А. Глазырин (глава 13), М. Гончар (глава 15), В. Зайцева (глава 11), А. Кажемская (глава 6), К. Кузнецова (главы 7, 8), Е. Наумова (главы 14, 19, эпилог), Ю. Переслегина (глава 12), В. Пономарева (главы 8, 9, 10), Н. Романова (глава 16), М. Роянова (главы 17, 18), И. Свердлов (главы 2,3,4), А. Черненъкова (пролог, глава 1), Е. Юдина (глава 5).

Под редакцией И. Свердлова

Предисловие С. Б. Джимбинова

*Перевод осуществлен по изданию:

Pierre Petitfils. Rimbaud. Paris, Julliard, 1982

Ouvrage publié avec l’aide

du ministère français chargé de la Culture —

Centre national du livre

Издание подготовлено при поддержке

Министерства культуры Франции

(Национального центра книги)

Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d’aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des affaires étrangères français et de l’Ambassade de France en Russie

© Julliard, 1982.

© Семинар по художественному переводу под руководством М. К. Голованивской (филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова), перевод, 2000 г.

© Издательство АО «Молодая гвардия»,

художественное оформление, 2000 г.

© «Палимпсест», 2000 г.

ЗАГАДКА РЕМБО

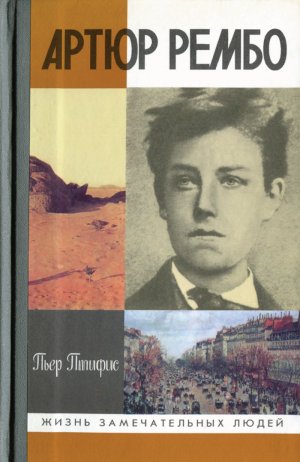

Книга Пьера Птифиса, вышедшая в Париже в 1982 году, дает, пожалуй, наиболее подробную сводку биографических материалов об Артюре Рембо. Птифис то и дело переходит границу, отделяющую строго научное исследование от того, что французы называют «романизированной биографией», то есть некоего гибрида романа и биографии. Работа Птифиса изобилует мелкими фактами, которые, по замыслу автора, должны соединиться в сознании читателя, составив цельную картину жизни поэта. Такой прием имеет свои достоинства и недостатки. Самое главное — читатель не видит широкого контекста развития французской поэзии второй половины XIX века, а без этого трудно понять феномен Рембо, которому во Франции придают такое большое значение. Наша статья ставит своей задачей восполнить этот пробел.

Как ни странно это может показаться, французов иногда называют непоэтическим народом. Декартовское «cogito ergo sum» (я мыслю, следовательно, я существую) в самой заостренной форме выразило рационалистическую, рассудочную подоснову французского мирочувствия. А рассудочность никак не способствует поэзии. Еще перед Второй мировой войной известный английский поэт Альфред Хаусмен обронил в разговоре с Андре Жидом обидную фразу, что у французов между Вийоном и Бодлером, то есть целых триста лет, не было лирических поэтов. Мы слегка поправи-ди бы А. Хаусмена, забывшего П. Ронсара и поэтов «Плеяды», но все же остаются целых два века — XVII и XVIII — без поэзии. Это особенно курьезно, потому что XVII век считается «золотым веком» французской литературы, и имена Мольера, Расина и Корнеля до сих пор предмет гордости нации. А разве не курьез, что в XVIII веке величайшим поэтом Франции считался… Вольтер? Кто теперь помнит его многословные риторические послания?…Мы невольно произнесли слово «риторика». Французская поэзия очень риторична, велеречива, декламационна, пышные эпитеты составляли ее важную особенность вплоть до XX века. Только П. Верлен, старший современник Рембо, попытался, по его словам, «свернуть шею риторике» в своих небывало простых и задушевных «Романсах без слов». Даже великий Бодлер все еще работал в рамках классического александрийского стиха и связанной с ним пышной риторики.

Есть еще одна странная особенность французской поэзии, о которой здесь следует упомянуть. Русский, немец и англичанин всегда или почти всегда по одной строчке смогут сказать, стихи это или не стихи. Ибо стихи для них — это более или менее правильное чередование ударных и безударных слогов в строке (силлабо-тоническая система). А вот француз, даже на основании самой дивной строчки Бодлера или Малларме, не скажет, стихи это или нет, ему обязательно нужна вторая строка, и если число слогов (только число!) в ней окажется таким же, как в первой, то это, конечно, стихи. Дело в том, что французская система стихосложения чисто количественная, то есть силлабическая, без учета тоники (ударений). Иначе говоря, число ударных слогов в строке не имеет значения, лишь бы общее число слогов было одинаковым. Связано это с тем, что французский язык относится к группе языков с фиксированным ударением: как бы велико ни было число слогов в слове, ударение всегда будет на последнем слоге. Исключений нет, даже иностранные имена французы произносят на свой лад — «Пушкин», «Гоголь», «Достоевски». Фиксированное ударение придает некоторую негибкость французскому стиху, но мы уже сказали, что французы вообще не обращают внимания на качественную характеристику слогов и считают только их количество.

Силлабический стих на слух воспринимается как несколько более однообразный и монотонный, количество без учета качества слогов привело к тому, что долгое время основным размером французской поэзии был александрийский стих, который ни в коем случае нельзя отождествлять с русским шестистопным ямбом, последний весь основан на четком чередовании безударных и ударных слогов. Французский александрийский стих — это всего лишь 12-сложник, то есть в каждой строке должно быть 12 слогов, а уж сколько ударений — бог весть…

Таким образом, мы подошли к одному важному выводу — оказывается, все наши, даже прославленные, русские переводы французских стихов (хотя бы переводы В. Левика из Ронсара и Дю Белле), строго говоря, сделаны вовсе не размером подлинника. А для того, чтобы перевести их эквиритмически, следовало бы переводить силлабическим стихом (помните вирши Симеона Полоцкого и Антиоха Кантемира?), что было бы и вовсе художественной катастрофой. Так что не будем сетовать на наших замечательных переводчиков, хотя не следует забывать и о неизбежной условности их переводов.

Теперь можно перейти к истории французской поэзии. В XVIII веке у французов был один подлинный лирический поэт, его звали Андре Шенье, он был особенно любим в России, его переводил Пушкин (не все знают, что некоторые известные стихотворения Пушкина, например, «Покров, упитанный язвительною кровью», являются довольно точными переводами из А. Шенье). Кончил единственный крупный лирик XVIII века плохо: ему отрубили голову на гильотине за контрреволюционную деятельность (одно из многих деяний «Великой французской революции», о которых не любят вспоминать). Шенье был классицистом, подражал античной поэзии, античные реалии переполняют его стихи. Полвека спустя в них влюбился и совершенно изумительно перевел на русский язык граф Алексей Константинович Толстой.

Подлинный расцвет французской поэзии начался только с конца 20-х и в 30-е годы прошлого века. Романтики во главе с Виктором Гюго опробовали все жанры лирической поэзии, а Гюго еще отличался не только завидной плодовитостью, но и необыкновенным долголетием, причем многие самые значительные свои поэмы создал уже в конце жизни, то есть в эпоху символизма (конец 70-х годов). Но даже выдающиеся французские романтики — В. Гюго, А. Мюссе, А. Ламартин, А. де Виньи — не ушли от традиционной риторики, высокопарности, велеречивости. На излете романтизма, в середине 50-х годов, появился, может быть, самый значительный сборник стихов во всей европейской поэзии XIX века — «Цветы зла» Ш. Бодлера. Произошло чудо: этот сборник легко перешагнул языковые границы и получил мировую известность. Обычно считается, что Ш. Бодлер в середине XIX века начал новую европейскую поэзию, поэзию XX века.

Что, собственно, совершил Бодлер? Он показал реально и воочию, что непоэтическая действительность индустриального века может стать материалом для совершенно новой, небывалой поэзии. Название «Цветы зла» можно расшифровать как «красота безобразного». Из «бесконечной тошнотворности вывесок» (фраза из «Моего обнаженного сердца» Бодлера), глядя сквозь нее и поверх нее, преодолевая и преображая ее, можно создать нечто сравнимое с песнями дантовского «Ада», только на современном материале. Влияние этой книги на последующую поэзию, особенно в XX веке, было оглушительным и ни с чем не сравнимым (так было в Германии и Англии, но отчасти и в России).

Но вернемся в 60-е годы прошлого века. Романтизм уже исчерпал себя, расплылся в туманностях и многословии. И вот в 1866 году выходит первый том альманаха «Современный Парнас», рождается новое литературное направление, сразу противопоставившее себя романтикам, — парнасцы. Интересно, что одним из главных теоретиков и практиков новой группировки был вчерашний романтик, далеко не молодой человек — Теофиль Готье. Рядом с ним стояли такие замечательные поэты, как Леконт де Лиль, Теодор Банвиль, Ж. М. Эредиа. Парнасцы поставили себе задачей снова стянуть и собрать расслабленный романтиками французский стих. Главное в поэзии теперь — пластика, зримость и скульптурность. Вместо размытости — фокусировка на четкость и сжатость. Материал же поэзии мог быть самый разнообразный — Леконт де Лиль и Эредиа ушли в экзотику, Восток и тропики, античность и Средневековье. В отличие от Бодлера их меньше всего интересовала современность, она явно не вмещалась в предельно отполированные сонеты Эредиа. Парнасцам было отведено не так уж много времени, потому что в 70-е годы на смену им шло новое направление— символизм. Друг Рембо Поль Верлен, начинавший как парнасец, вскоре стал одним из главных символистов. Несколько упрощая, можно сказать, что если парнасцы представляли собой некий неоклассицизм, то символизм воскресил многие принципы романтизма — музыкальность, туманность, мечтательность и был своего рода неоромантизмом. Как сердце живет систолой и диастолой (сжатием и разжатием), так и искусство движется вечной сменой классицизма и романтизма, то есть объективного и субъективного образа мира. В этом смысле можно сказать, что ничего нет нового под луной. Даже сюрреализм в известном смысле позволительно расценивать как неоромантизм. Но не будем забегать вперед.

Мы подошли к главному герою нашего повествования — Артюру Рембо. Как хотелось ему напечататься в престижном альманахе «Современный Парнас»! Но, увы, второй выпуск вышел слишком рано, в 1869 году, пятнадцатилетний Рембо еще безвылазно сидел в своем Шарлевиле и писал полудетские «Новогодние подарки сирот», а следующий, третий выпуск, появился только в 1876 году, когда Рембо давно уже ушел из литературы.

Абсолютная уникальность феномена Рембо в двух датах: начало творчества (по крайней мере, дошедших до нас текстов) в 15 лет (1869 год), окончание и уход из творчества в 19 лет (1873 год). Таким образом, всего пять лет, которые исследователи бойко делят на три периода — ранний, средний и поздний, причем «поздний» — это все то, что подросток написал в 18 и 19 лет. Но гораздо удивительнее другое — за эти пять лет Рембо успел пройти путь, для которого европейской и, в частности, французской поэзии понадобилось не более не менее как целых пятьдесят лет, то есть до середины 20-х годов нашего века. И вот тут первая загадка Рембо. Как удалось подростку, почти мальчику из захолустнейшего крохотного городка Шарлевиля (попробуйте отыскать его на карте Франции, подскажу — ближе к границе с Бельгией), достичь так рано такого совершенства — ведь гениальный «Пьяный корабль» написан в 17 лет! Для марксистских критиков такого вопроса просто не могло существовать. Они с маниакальной, почти параноидальной настойчивостью выискивали в жизни и творчестве поэта то, что так или иначе связывало его с Парижской коммуной, все остальное оставляя в тени.

Итак, первая загадка Рембо: как и почему французская действительность позволила ему так рано вымахать до такой неправдоподобной высоты? Рембо прежде всего пришел вовремя: символисты сменяли парнасцев, стоял небывалый расцвет французской поэзии. Но почему из захолустья? Тут припомним один факт из биографии школьника Рембо: на выпускном экзамене он со сказочной быстротой набрасывает десятки безукоризненных стихотворных строк на давно уже мертвом и чрезвычайно сложном латинском языке («классическое образование»). Когда-то в Древнем Китае чиновник, чтобы получить следующую ступень на служебной лестнице, должен был написать массу стихов самого разнообразного содержания. К чему это привело, мы знаем: поэзии Танской и Сунской эпохи, Ду Фу и Ли Бо, Ван Вэю и Бо Цзюй И. Одно из семи чудес истории мировой поэзии. Но те хотя бы писали стихи на родном китайском. А тут от каждого школьника в провинциальном коллеже требуют стихов на мертвом латинском языке! Зато уж на родном-то он сможет писать стихи просто для отдыха и развлечения. Во всяком случае это раз в десять легче: скачки в мешках и свободный бег. Не знаю, убедил ли я читателя своей попыткой объяснения раннего совершенства Рембо, но материал для размышления здесь есть.

К тому же Рембо невероятно много читал, чуть ли не все книги шарлевильской городской библиотеки перебывали в его руках. Одно время подросток с жадностью поглощал оккультную и мистическую литературу (в том числе совсем еще свежие тогда книги Элифаса Леви), не случайно одна из основных глав «Сезона в аду» называется «Алхимия слова». Кстати, теоретические высказывания Рембо оказались не менее влиятельными, чем его поэтическая практика. Поэтому будет не лишним напомнить их читателю.

В «Алхимии слова» читаем (здесь и далее цитаты в моем переводе. — С. Д.): «Я приучил себя к простым галлюцинациям: смотрел на здание фабрики и совершенно ясно видел мусульманский храм (мечеть), школу барабанщиков, в которой обучались ангелы, кареты на небесных дорогах, салон на дне озера, чудовищ; тайны <…> Я пришел к тому, что стал считать хаос моего сознания священным»[1].

В последней фразе предельно краткая характеристика будущей поэтики сюрреализма. Проблема оформления, упорядочивания образов внешнего мира вдруг перестала существовать. Задача, оказывается, только в том, чтобы создать этот небывалый хаос в душе творца, а затем можно переносить его без всяких изменений на бумагу или холст. Можно ли упорядочивать то, что уже изначально признано священным?

Развитие и разъяснение мыслей Рембо можно найти в знаменитом письме к Полю Демени от 15 мая 1871 года (так называемое «Письмо ясновидца»): «Все дело в том, чтобы сделать душу чудовищной, наподобие того, что компрачикосы делали с лицом. Вообразите человека, сажающего и культивирующего на своем лице бородавки. Я утверждаю, что нужно стать ясновидящим, сделать себя ясновидящим. Поэт делает себя ясновидцем путем долгого и систематического расстройства всех своих органов чувств <…> Он ищет самого себя, он пробует на себе все яды, чтобы оставить лишь их квинтэссенцию. Это нестерпимая мука, поэту требуется вся его вера, вся сверхъестественная сила духа, зато он станет великим больным, великим преступником, великим проклятым — и великим Ученым! Ибо достигнет неведомого! Потому что он возделывал свою душу — и без того богатую, — больше, чем кто-либо другой! Он достигнет пределов неведомого, и хотя жаждущий, он даже перестанет понимать смысл своих видений, он все-таки их видел!»[2]

К этим экстатическим откровениям нужно сделать прозаическую справку: видения и прорывы в неведомое происходили не без помощи гашиша и опиума, которые быстренько расстраивали «все органы чувств».

Мы подошли ко второй загадке Рембо: почему после столь блестящего начала поэтической карьеры он вполне сознательно и добровольно ушел из литературы в 19 лет? И прожил еще целых 18, умерев в классическом возрасте поэтов — в 37, после ампутации ноги? На этот вопрос есть ответ самого Рембо. Когда друзья спрашивали его, почему он перестал писать стихи, он отвечал: «Иначе я бы сошел с ума». В свете «Письма ясновидящего» это не пустые слова, а вполне серьезный ответ. «Расстраивать все органы чувств», чтобы галлюцинировать наяву, можно только до определенного предела, дальше — сумасшедший дом. Рембо предпочел практическую жизнь, как мы сейчас бы сказали — бизнес. Что поражает в Рембо, помимо его таланта, так это железная воля. Он был ровно на десять лет моложе Верлена (соответственно 17 и 27 в момент их знакомства), однако ведомым был именно Верлен, а Рембо ведущим. Порвав раз навсегда с поэзией и литературой, он запретил себе всякие попытки возврата или компромисса. И только в воспоминаниях сестры поэта Изабель есть удивительное место, где рассказывается о том, как в предсмертном бреду тридцатисемилетний поэт все ждал корабля, который возьмет его на борт, и бормотал какие-то странные слова, похожие на стихи. Значит, в последние минуты жизни поэзия вернулась к Рембо.

Но пора обратиться и к творчеству Рембо. И тут нас ждет, может быть, главный парадокс поэта: оказывается, мировое значение Рембо основано вовсе не на его стихах, в подавляющем своем большинстве слишком ранних, сентиментальных и не особенно глубоких, а только на двух его прозаических работах — «Сезон в аду» (в другом переводе «Одно лето в аду») и «Озарения». Строго говоря, это не совсем проза, это, скорее, верлибр или ритмизированная проза (припоминаю, как первый русский переводчик этих книг М. Кудинов выиграл процесс у издательства «Наука», которое сначала оплатило ему его работу как перевод прозы, а не построчно, как стихи).

Среди стихов Рембо резко выделяется «Пьяный корабль» (1871). Его можно перечитывать бесконечно. Поразительная сгущенность образов, богатство фантазии (об икре тропических рыб — «горькая рыжизна любви»), но главное — пророческое прозрение всей будущей жизни, вплоть до возвращения после африканских странствий в марсельский госпиталь старой Европы.

Русская поэзия ответила на «Пьяный корабль» почти столь же гениальным «Заблудившимся трамваем» Н. Гумилева. И русский поэт, как и его французский собрат, провидел в нем свою судьбу:

Гумилев ошибся только в орудии смерти: не топор палача, а чекистская пуля оборвала его жизнь в 36 лет…

«Пьяный корабль» переводят у нас уже почти сто лет, начиная с прозаического подстрочника А. Гилярова в его книге «Предсмертные мысли современной Франции». И давно уже насчитывается более десятка поэтических переводов «Пьяного корабля». А ведь фактографической основой этой дивной 100-строчной поэмы послужили доступные каждому школьнику романы «20 000 лье под водой» Жюль Верна да «Труженики моря» В. Гюго. Из всех переводов едва ли не самый точный — Бенедикта Лифшица. Судите сами: привожу первую строфу и даю максимально точный прозаический подстрочник:

То есть:

А теперь чудо-перевод Б. Лифшица:

В переводе сохранен буквально каждый байт информации оригинала, ничего не добавлено от себя, и при этом строчки безукоризненно зарифмованы, александрийский стих передан наиболее близким к нему русским шестистопным ямбом. Так и следовало бы переводить великую поэзию, хотя я понимаю, что это превосходит человеческие возможности.

Птифис упоминает, что когда известный поэт Теодор Банвиль, услышав «Пьяный корабль», предложил Рембо сделать разъяснительное вступление в таком духе: «Я — корабль, который спускался по рекам» и т. д., поэт ответил грубым ругательством в адрес мэтра парнасцев. И в самом деле, Рембо не только ничего не разъяснял, но открыл двери всем разновидностям алогичного, иррационального, произвольного… Словом, провозгласил некую хартию поэтической вольности, за что и был потом прославлен сюрреалистами. Но значение Рембо не только в этом.

Крупнейший католический писатель Франции, поэт и драматург Поль Клодель не раз заявлял, что пришел к вере под влиянием… чтения Артюра Рембо. Позвольте, но ведь Рембо — ярко выраженный антихристианский автор, читатели «Сезона в аду» помнят пафос отторжения христианства и возврата к язычеству. Все разъяснилось, когда я обратился к письмам Клоделя. 80-е годы прошлого века во Франции были периодом почти безраздельного господства позитивизма с его двумя главными «китами» И. Тэном и Э. Ренаном. Вера в безграничные возможности науки и прогресса, объяснимость всего и вся, что же касается религии, то в лучшем случае для позитивиста — это область непостижимого, и чем меньше о ней говорить, тем лучше. Так думал отец позитивизма Огюст Конт, а его ученики И. Тэн и Э. Ренан пошли гораздо дальше в сторону атеизма. Все чудесное, невероятное, волшебное отошло в область сказок, легенд, мифов, не имело отношения к реальной жизни. В этой атмосфере рос молодой позитивист Поль Клодель. И вот в его руки попали «Озарения» и «Сезон в аду» Рембо. И оказалось, что для свободного полета фантазии нет никаких пределов и можно сочетать что угодно с чем угодно и радоваться возникающему переливу красок. Можно видеть салон на дне озера и рояль в Альпах… Мир чудесен, он выше всяких чертежей науки, он создан всемогущим Творцом и управляется им по каким-то таинственным законам. Позитивист Клодель стал католиком. Но это было только начало славы А. Рембо. В 1924 году появился «первый манифест сюрреализма», подписанный Андре Бретоном. Пришел час Страшного Суда над декартовским рационализмом, иссушавшим французскую поэзию в течение нескольких веков. Долой разум и логику, этих тюремщиков всякого творчества! Только автоматическое письмо под диктовку бессознательного и подсознательного может обновить французскую поэзию. Движение захватило чуть ли не всю французскую поэзию. Легче назвать тех, кто в него не входил — это прежде всего Поль Валери, Поль Клодель и Сен Жон Перс. А среди тех, кто входил, едва ли не полсотни известных поэтов: Рене Шар, Поль Элюар, Луи Арагон, Анри Мишо, Раймон Кено, Жак Превер, Робер Деснос и десятки других. Стали искать предшественников нового литературного течения. Их оказалось двое, причем оба — почти современники: Исидор Дюкасс, писавший под псевдонимом граф Лотреамон, и Артюр Рембо как автор двух книг «алмазной прозы» — «Озарения» и «Сезон в аду». Сюрреалисты были единодушны в своих восторгах: как мог Рембо полвека назад, в начале 70-х, пробиться к подлинно сюрреалистской образности, дать такие образцы герметического зашифрованного письма, что даже самые изощренные современные комментаторы опускают руки в бессилии найти какой-либо смысл в некоторых главках «Озарений». Начался настоящий «бум Рембо». В 50-е годы уже выходил специальный журнал «Пьяный корабль», целиком посвященный проблемам рембоведения — редкая честь для поэта.

В нашей стране Рембо, наряду с Вийоном, удостоен двуязычного собрания сочинений (оригинал и русский перевод: Рембо А. Произведения. — М.: Радуга, 1988). Но сколько-нибудь подробной биографии у нас до сих пор не было, если не считать небольшой книжки Ж. Карре, вышедшей 70 лет назад (Л., 1929). Книга П. Птифиса заполняет давно уже зиявший пробел.

Станислав Джимбинов

Люди наконец поняли — поэт проклят с рождения, обречен на ужасающее одиночество, он — сумасшедший.

ЖАН КОКТО(из выступления в Оксфорде в 1956 г.)

Наоборот, я понимаю, и всегда понимал, что невозможно жить мучительнее, чем живу я.

АРТЮР РЕМБО(из письма домой от 5 мая 1884 г.)

ПРОЛОГ

На сегодняшний день о Рембо написано более трехсот книг и, кажется, ни к чему добавлять еще один том в эту библиотеку. После такого количества субъективных оценок, после такого множества исследований — научных и антинаучных, — посвященных поэту, который столь мало написал, быть может, не стоит развивать сюжет, и без того изученный в мельчайших подробностях, даже затасканный. Не рискует ли автор лишь сгустить мрак, окружающий имя Рембо? Во всяком случае, рассказывать о его жизни — значит идти наперекор современным взглядам, согласно которым произведение искусства самодостаточно, а знакомство с автором совершенно излишне и даже вредно, ведь, как говорят, только литературное наследие поэта достойно внимания, а разные истории и случаи из его жизни не более чем любопытны. Иногда такой подход правомерен: так, рассказ о жизни Малларме — жизни совершенно неприметной — не дает ничего нового для понимания его блистательного творчества; но было бы непростительной ошибкой поступать так в отношении таких авторов, как Верлен и Рембо, которые самую свою жизнь бросили на алтарь поэзии. Их жертва и есть их наследие. Все, что написал Верлен, перекликается с его биографией, а стихи Рембо останутся пустым звуком для того, кто не знает этапов его «крестного пути»: удушливую атмосферу, в которой он рос; жестокое обращение матери; его бунт, время, когда он был полон всесокрушающей энергии, способной все сровнять с землей, чтобы построить новый мир — столь же великолепный, сколь и призрачный; жестокое разочарование, когда он понял, что проиграл; ту ярость, с которой он растоптал свою любовь и свои мечты; наконец, решение броситься очертя голову в авантюры, и итог — гибель. Рембо оказался в когтях жестокой судьбы, покаравшей его за попытку вырваться за отведенные человеку пределы.

Рембо прожил недолгую жизнь — всего 37 лет, но она стоит того, чтобы описать ее во всех подробностях. Многие исследователи выбирают по себе те или иные ее моменты, только их считая существенными, например, «революционный», или «бунтарский» период. Другие решительно ничего не хотят знать о последних десяти годах жизни поэта в Африке, когда он, по выражению Андре Бретона, «вернулся в тюрьму», навсегда порвав с поэзией. Иные авторы скатываются и вовсе к бессмыслице, оценивая, а по сути снабжая ярлыками отдельные эпизоды жизни Рембо, объясняя это тем, что жизнь его якобы была лишена всякой логики. Это обманчивое впечатление; она насквозь пропитана логикой — логикой греческой трагедии.

Весьма противоречивые черты характера Рембо (например, он работал исключительно ради денег) смутили критиков, и они вообразили, будто, чтобы объяснить его, достаточно просто подобрать некий ключ. Таким ключом служит то детство поэта, то его склонность к розыгрышам, то гомосексуальные наклонности, то увлечение индуизмом, оккультными науками или магией — мы уже не говорим об иных ученых, которые зашли так далеко, что отождествили себя с Рембо, и, рассуждая о нем, говорят на самом деле лишь о себе. Но, поскольку ни один из вышеозначенных подходов не позволяет составить полной картины, у исследователей опускаются руки; они делают вывод, что жизнь поэта полна тайн, мифов и, наконец, что в ней просто ничего нет. Такой взгляд не нов: еще в 1892 году — спустя всего год после смерти Рембо — некий Адольф Ретте под псевдонимом Фра Дьяволо[3] писал: «Искатель приключений Артюр Рембо никогда не существовал, Артюр Рембо — миф». Известно, каким успехом «мифологический» подход пользовался в 50—60-х годах нашего столетия.

Вот до чего дошли ученые, в своей слепоте — умозрительные идеи нередко лишают людей зрения — забывшие о том, что Рембо был созданием из плоти и крови. А потому неудивительно, что среди огромного числа работ о нем столь незначительное место занимают биографии. Серьезные труды (беллетристика не в счет), посвященные его жизни, можно пересчитать по пальцам. Все, что есть — это «Жизнь и приключения Артюра Рембо» Жана-Мари Карре, неплохой труд, не вполне научный и на современный взгляд чудовищно неполный, работы Старки, полковника Годшота, книги Ундервуда, Франсуа Рюшона, Даниэля де Граафа и, наконец, «Жизнь Артюра Рембо», написанная мною в соавторстве с Анри Матарассо (изд-во «Ашетт», 1962, предисловие Жана Кокто), труд краткий и конспективный, в настоящее время ставший библиографической редкостью.

Сейчас, когда, по словам Алена Борера, «мы, наконец, понимаем Рембо», пришло время написать наиболее точную и ясную его биографию. Это должен быть рассказ, основанный на фактах и документах, рассказ, в котором не будет места предрассудкам, наконец, рассказ, который, как гласит девиз серии «Vivants»[4], будет открывать, а не скрывать.

О Рембо много говорят, но его плохо знают. Происходит это от того, что мы, воспитанные на картезианской догме — превратившейся уже в пагубное пристрастие, — которая предписывает нам любой ценой «понимать» (как будто поэта или стихотворение вообще можно «понять»), очень хотели бы объяснить его феномен рационально. Истина, однако, в том, что поэт ускользает от нас, ибо он родом из иного мира, и ничей мир не отстоял от нашего дальше, чем мир Рембо. Когда у него, ясновидца, «открывались глаза», он возвращался на свою настоящую родину; а она была далеко, очень далеко от сей суетной планеты, где, как он сам сказал в одном своем прекрасном стихотворении, наш собственный ничтожный, жалкий разум и близко к истине нам подойти не даст[5].

Глава I

КОРНИ

Окрестность города Аттиньи, что лежит между горными массивами Арденны и Аргон, — довольно плоская долина, сплошь состоящая из пашен и лугов, окаймленных лесами и орошаемых бесчисленными ручьями. Тут и там разбросаны хутора, на всем лежит печать уныния и нищеты. «В этой части Арденн, — пишет Поль Клодель, — вас встречают скудные пашни, две-три черепичные крыши и знаменитые леса, опоясывающие весь горизонт. Это страна источников, где лениво течет чистая, пленяющая своей глубиной вода, зеленовато-голубая Эна, заросшая водяными лилиями и длинным желтым тростником, что показывается из ее вод»1[6].

Говорят, характер человека формирует земля, на которой он живет. Надо полагать, еще в далеком прошлом крестьяне слились в одно целое с этой неблагодатной землей, которую век за веком обильно поливали своим потом. Здешние крестьяне вынуждены были стать мужественными и терпеливыми, чтобы выстоять перед иноземными нашествиями: сперва сюда пришли норманны, потом англичане, а затем немцы, немцы, немцы — в XVII веке, в 1815,1870,1914,1940 годах…

Когда-то Аттиньи был городом значительным, там проходили церковные соборы и советы знати, созывавшиеся королем. Было время, когда именно здесь вершилась история Франции. Здесь построил свой дворец Хлодвиг II, здесь в присутствии Карла Великого крестился Пипин Короткий, здесь перед всем народом каялся его сын, Людовик Благочестивый. Теперь о былой славе напоминают лишь развалины дворца XVI века в центре города.

В то время в Сент-Вобуре, неподалеку от Аттиньи, располагалось обширное поместье с замком, часовней, парком, садами, прудами, где разводили рыбу, банями и охотничьими домиками; в этом поместье жил правитель Роша. Совсем рядом, в Валларе, находилось еще одно поместье, сведения о нем сохранились в документах XIV века. На окрестных землях работали вилланы, многие из них с незапамятных времен носили фамилию Кюиф.

Как сказал впоследствии их потомок, Артюр Рембо, только после принятия «Декларации прав человека и гражданина» эти мужланы подняли глаза от своей драгоценной земли и увидели, что кроме нее в мире еще что-то есть.

Один из них, по имени Жан-Батист, родившийся в 1714 году, приобрел в 1789-м часть рошского поместья у Луи Ле Сёра, каноника из мезьерской семинарии. В 1791 году он перестроил и отремонтировал ферму (выведя на фронтоне главного дома свои инициалы), затем, войдя во вкус, отстроил и обновил другие дома на рошском хуторе. Он также перестроил и несколько других окрестных ферм, среди них Фонтенийскую, что находилась между Рошем и Вонком и принадлежала его отцу Николя. Именно на Фонтенийской ферме обычно жил наш Жан-Батист Кюиф. Неизвестно, когда именно ему пришло в голову переселиться в Рош и заняться обработкой земель, которые простирались вдоль Мери и Шюффильи. Несчастный, он не знал, что то было проклятое место.

Его история берет свое начало с разыгравшейся здесь семейной драмы и через драму духовную, выпавшую на долю правнука Жана-Батиста, Артюра Рембо, приходит к финалу — уничтожению немцами 12 октября 1918 года всех зданий фермы, кроме сенного сарая, перестроенного в 1933-м и в свой черед разрушенного в мае 1940 года вместе с прочими постройками по соседству, некогда принадлежавшими г-же Рембо.

Непохоже, чтобы Жан (1759–1828), сын Жана-Батиста, унаследовал предприимчивость отца; нам известно лишь то, что он сочетался браком с некоей барышней по имени Маргарита Жакмар.

Настал черед рассказать о деде поэта, Жане Николя Кюифе (1789–1858), земледельце из Роша. Его супругу звали Мари-Луиза Фелиция Фэй, родители ее, как и сам Кюиф, были землевладельцами. Дочь Жана Николя, Витали, будущая г-жа Рембо, мать поэта, всегда отзывалась о нем нежно («мой добрый отец»), а когда в 1900 году производилась его эксгумация, вспоминая о нем, отметила, что он был «высокий и очень сильный человек»2.

Все имеет свои корни в прошлом. Возможно, Артюр Рембо был бы другим, если бы другой была его мать. Ее же собственную судьбу определило печальное событие, произошедшее 9 июня 1830 года: мать Витали скончалась в возрасте 26 лет, оставив троих маленьких детей: Шарля-Огюста, двух месяцев от роду, ее саму, Мари Катрин Витали (ей тогда было пять) и Жана Шарля Феликса (ему было шесть лет).

Таким образом, семья лишилась материнской заботы. Отец делал для детей, что мог, но второй раз не женился. Конечно, бабушка, урожденная Жакмар, принимала участие в их воспитании; тем не менее Витали не замедлила взять на себя роль маленькой — но настоящей — хозяйки дома. Представим себе эту шестнадцатилетнюю девочку, работающую на ферме с утра до вечера, серьезную, экономную, деятельную и крайне замкнутую. В ее жизни не было никаких развлечений, кроме редких прогулок в Вузьер или на сооружавшийся тогда Энский канал; в ее жизни не было ничего, кроме обязанностей и ответственности. С раннего детства она поняла, что ни в чем не может полагаться на братьев.

В 17 лет (шел 1841 год) старший оказался замешан в каком-то происшествии (не то в драке, не то в грабеже), и ему грозила тюрьма; чтобы избежать ее, он завербовался в африканскую армию. Младший, Шарль-Огюст, пьяница и лентяй, был с братом одного поля ягода. Их выходки доставляли Витали необычайные страдания, поскольку выше всего она ставила доброе имя своего рода. Надо заметить, что ей выпала действительно горькая доля: никаких радостей, ни минуты отдыха, никаких знакомств, одна лишь работа изо дня в день, становившаяся все более и более изнурительной по мере того, как старели отец и бабка. У человека, прожившего такую юность, складывается совсем иное представление о том, как устроен мир, чем у ребенка, окруженного родительской любовью, которого отец и мать пытаются, насколько возможно, оградить от грубой реальности повседневной жизни. Стоит ли удивляться тому, что она еще в детстве надела на себя тяжелые вериги долга и что безделье, мотовство и распутство возмущали и оскорбляли ее до глубины души?

Разумеется, именно она вела счет семейным деньгам и не давала ни су брату-лентяю Шарлю-Огюсту, слишком хорошо зная, на что он их потратит. Можно себе представить, сколько криков слышала рошская ферма, сколько сцен и скандалов она перевидала. В один прекрасный день Шарлю-Огюсту это надоело, и двадцати двух лет от роду он женился на девушке по имени Маргарита Аделаида Миссе; свадьбу сыграли 10 февраля 1852 года.

Витали, утратив свое положение полновластной хозяйки дома, в конце того же года приняла решение уехать. Отец отвез ее в Шарлевиль и снял ей квартиру в центре города на улице Наполеона, в доме 12. Дом был самый обыкновенный, на первом этаже в нем располагалась — и располагается поныне — книжная лавка.

Старик Кюиф вынужден был частенько наезжать в Рош (сам он также отныне жил в городе): женитьба отнюдь не остепенила сына. Что до Витали, то она с каким-то высокомерным мужеством удовольствовалась жизнью бездеятельной и одинокой. Что ожидало эту изгнанницу? Судьба набожной старой девы, до которой никому нет дела? Ей нужно было хотя бы выйти замуж… Но она не поддерживала знакомства ни с кем, кроме, быть может, соседей. Шарлевиль, однако, был приятный и оживленный город, торговля в нем процветала, и в базарные дни на улицах было не протолкнуться. Это был даже город примечательный: построен он был в XVII веке, автором генерального плана был Карло Гонзага, герцог Мантуанский; великолепная — в целый гектар — Герцогская площадь была украшена прекрасным фонтаном; наконец, привлекали и окрестности города — извилистые, поросшие лесом берега Мааса. Местное общество состояло из разбогатевших негоциантов, дворян и промышленников маасской долины — долины мрачной, гудящей от шума литейных и кузнечных заводов, — но Кюифам путь в этот узкий кружок был заказан. Витали выходила из дому только в церковь или за покупками.

В конце 1852 года, когда ей было уже 27, Витали случайно познакомилась с тридцативосьмилетним красавцем-офицером по имени Фредерик Рембо. Встретились они на Музыкальной площади[7], куда пришли послушать выступление оркестра 47-го пехотного полка, расквартированного в Мезьере. Это событие было сродни чуду, поскольку замкнутая Витали, почти дикарка, была не из тех, кто знакомится с первым встречным. Она не была хорошенькой, однако ее манеры не лишены были благородства, то есть было видно, что она человек серьезный; все это не могло не пленить офицера, который после суровой жизни под африканским солнцем желал создать наконец свой домашний очаг. События развивались очень быстро, без излишней сентиментальности. 3 января 1853 года будущие супруги приехали к шарлевильскому нотариусу, г-же Дешарм, чтобы утвердить проект брачного контракта3, согласно которому супруги должны были иметь равные права на собственность; имущество невесты состояло в правах на долю наследства ее матери, и, кроме того, отец обязался завещать ей большую часть своего состояния.

15 января капитан Рембо испросил у командующего 4-й дивизией разрешение жениться на мадемуазель Витали Кюиф, за которой отец давал приданое в 30 тысяч франков и которая могла рассчитывать на наследство в 46 тысяч, довольно приличное по тем временам. Бракосочетание состоялось 8 февраля 1853 года — как только было получено разрешение. Свидетелями жениха были полковник барон Лемер и один из друзей, капитан Габийо; свидетелями невесты — дяди Фредерика Рембо, Шарль Морен из Рильи-Озуа и Пьер Огюстен Пьерло из Алландьи.

Откуда же он взялся, красавец-офицер по имени Фредерик Рембо? Чтобы узнать все с самого начала, отправимся в место куда более приятное, чем Рош, — в Нантильи, департамент Сона и Луара. Это «совсем маленькая деревенька в нескольких километрах от Грей, утопающая в зелени, где колокольня возвышается над верхушками деревьев»4, — рассказывает нам Жак Фукар. Упущена одна деталь: склоны холмов, превращенные в виноградники: предки капитана Рембо были виноделами.

Фамильная легенда, изложенная П. Берришоном5, согласно которой семейство Рембо происходит от герцогов Оранских, таким образом, является вымышленной, так же, как и родственные связи с провансальским трубадуром Раймбаутом де Вакейрасом6 (1180–1207). Действительность несколько прозаичнее. Фамилия Рембо связана с немецким по происхождению словом ribaud, что означает «обесчещенный». В средние века так назывались наемники, которые вербовались в войска с целью пограбить побежденных, и Артюр, наш поэт, знал об этом, когда писал в «Одном лете в аду»: «Мои предки если и отрывали задницу от скамьи, то только чтобы пограбить». В провансальском слово ribaud восходит к позднелатинской форме ribaldus или rimbaldus. Мистраль в своем Провансальском словаре приводит выражение «Cassa Ribaud» («наемник-пехотинец»), описывая комендантский час.

Итак, в Нантильи жили два винодела, братья Рембо, Гийом (1669–1739) и Габриель (1680–1735), у каждого из них была большая семья. Жан-Франсуа, один из сыновей Габриеля (год рождения 1730), открыл в Нантильи сапожную мастерскую. Это был человек непостоянный, из тех, что часто переезжают с места на место. Овдовев, в возрасте 47 лет он женился второй раз, на двадцатипятилетней Маргарите Брот (или Бродт), дочери портного. Однако жена так отравила ему жизнь, что однажды воскресным утром 1792 года (его сыну было всего шесть лет) он исчез, не попрощавшись и не взяв с собой даже перемены платья; далее его следы затерялись7. О Маргарите Брот известно, что она снова вышла замуж, сперва за дезертира-датчанина по имени Франсен, потом за одного ярмарочного торговца и кончила свои дни в совершенной нищете.

Дед поэта, Дидье, единственный ребенок Рембо и Брот, родился 19 апреля 1786 года. Он владел в Парсее портняжной мастерской; 27 июня 1810 года он женился на Катрин Тальяндье, дочери землевладельца. Позже, в возрасте 28 лет, мы находим его по-прежнему хозяином портняжной мастерской, но уже в Доле, департамент Юра. Он умер 18 мая 1852 года.

Именно в его время закрепляется написание фамилии Рембо — Rimbaud; до сих пор ее писали и как Rimbaut, и как Rimbaux, Rimbault, Rimbeaud — всех вариантов не перечесть.

У Рембо и Тальяндье было четверо детей. Двое из них, как говорят, погибли во время волнений 1830 года, однако подтверждений этому обнаружить не удалось. Зато судьба выжившего ребенка, Фредерика, прослеживается ясно. Ему удалось избежать обыденной монотонности этого бренного существования: он стал, что называется, «бравым воякой»8.

Родился он 7 октября 1814 года в Доле. В 18 лет, по совету кузена, офицера Иностранного легиона в отставке, Фредерик записался добровольцем в 46-й пехотный полк. Ему пришлось семь лет ждать, прежде чем 6 мая 1839 года он получил звание старшего сержанта. 13 апреля 1841 года он был произведен в чин младшего лейтенанта и переправлен в Алжир в составе пешего стрелкового батальона. Пешие стрелки, впоследствии прозванные «орлеанскими охотниками», отвечали за опасный участок фронта в районе Тлемсена, где они преследовали отряды Абд аль-Кадира. В том же батальоне служил Франсуа Ахилл Базен, будущий маршал.

В 1845 году, после очередного повышения, лейтенант Рембо был переведен в тлемсенский резерв, и это, как оказалось, спасло ему жизнь: его батальон был уничтожен в бою при Сиди-Брахиме. В июле 1845 года его назначили управляющим арабскими делами, а в июне 1847-го — главой Арабского отдела в Себду, то есть ему пришлось оставить шпагу и взяться за перо. Себду, небольшой аванпост с гарнизоном в 280 человек, находился в восьмидесяти километрах от марокканской границы. Его обязанности были чисто административного свойства и заключались в составлении раз в две недели отчетов о деятельности противника, поведении местных жителей, о положении на местных рынках, а также прочих делах, таких, как деятельность судов, работа полиции, сбор налогов и т. п. Он более чем достойно справлялся со своими обязанностями. Опубликованы некоторые из его отчетов, сохранившиеся в Архивах заморских территорий Франции9. Отметим среди прочего отчет о налете саранчи, случившемся в июне-июле 1849 года; его стиль великолепен и до странности похож на стиль его сына Артюра. Письмо Фредерика Рембо отличается ясностью, краткостью и точностью выражений. Он мастерски владел пером — ни излишних прикрас, ни неуклюжих оборотов; он писал, как заправский секретарь суда, аккуратный и ясно мыслящий. Другие его труды остались в рукописях; среди них «Военная переписка», «Трактат о воинском красноречии» и «О войне». Первые биографы его сына, г-н Бургиньон и г-н Уэн писали: «Это труды необыкновенные. В первом насчитывается 700 страниц большого формата, мелко исписанных, он сопровождается комментариями и пометами. Второй представлял собой сравнительный анализ античных и современных ораторов, избранные речи которых были изданы обществом офицеров в 1818 году. Третий замечателен изрядным количеством карт и описанием отдельных эпизодов Алжирской, Крымской и Итальянской кампаний»10.

Этими сведениями мы обязаны Изабель Рембо, сестре Артюра; ее мать отказалась разговаривать с вышеупомянутыми биографами и на просьбу показать рукописи также ответила отказом. От г-на Бургиньона мы знаем, что г-жа Рембо использовала листы сих необыкновенных трудов на свой манер: она заворачивала в них покупки, сделанные на шарлевильском рынке.

Для полноты картины надо также упомянуть сохранившуюся французскую грамматику, снабженную примечаниями, и различные арабские бумаги, в том числе утерянную ныне тетрадь, озаглавленную «Шутки, игра слов и т. д.»; говорили также о томе Корана с пометками Фредерика Рембо.

Абд аль-Кадир капитулировал в 1847 году; лейтенант Рембо оставался в Себду до самого 1850 года. Вернувшись во Францию 26 июня 1850-го, он был вынужден прозябать где-то в резерве, пока не получил звание капитана и назначение во второй батальон 47-го пехотного полка, расквартированного в Арденнах. Штаб полка и 2-й батальон располагались в Мезьере, 1-й батальон — в Живе, а резерв — в Рокруа.

Нетрудно себе представить, что капитан Рембо смертельно скучал в этом маленьком городке с узенькими улочками, где почти ничего не происходило. Должно быть, он тосковал по африканскому солнцу, по пескам и атакам, по былой ответственности и постоянным опасностям.

Вот тогда-то он и оказался в Шарлевиле, на Музыкальной площади…

Витали определенно испытывала нежные чувства к красавцу-офицеру. Она мечтала о прочном браке, основанном на строгих религиозных и моральных принципах, о детях и о том, как строго она будет их воспитывать, дабы научить быть стойкими в неудачах и жизненных неурядицах. Капитан Рембо, в свою очередь, отметил достоинства этой крестьянской девушки: несгибаемую волю, сильное чувство долга, врожденную склонность к экономии и требовательную строгость в одежде.

Молодожены поселились у отца Витали, все в том же доме 12 по улице Наполеона.

Прежде чем продолжить наш рассказ, следует, однако, описать обоих супругов (фотографий или портретов не сохранилось).

Вот что говорит о Витали Рембо ее зять Пьер Дюфур (литературный псевдоним Патерн Берришон): «Это была женщина выше среднего роста, с темно-русыми волосами над широким лбом, с лицом несколько смуглым, аккуратным прямым носом и миниатюрным ртом. Худая, с длинными, немного узловатыми руками, она выглядела высокомерной и в то же время энергичной».

Он замечает, что под этой суровой оболочкой скрывалась «душа необыкновенно тонкая, чуткая», и добавляет, что она была женщиной крайне нервной и в детстве страдала сомнамбулизмом. Наконец, следует сказать, что она хорошо владела пером. Ее письма, опубликованные Брие11, носят отпечаток благородства и простоты, их стиль напоминает «великий век»[8].

Жан Бургиньон рисует ее крестьянкой среднего роста, с лицом морщинистым и довольно красным, с ясными синими глазами. «Я ни разу не видел, чтобы она смеялась или улыбалась», — добавляет Луи Пьеркен, один из друзей Артюра.

К несчастью, те самые ее качества, что пленили капитана Рембо и выглядели издалека как несомненные достоинства, вблизи оказались невыносимыми недостатками. Ее глубокая религиозность проявлялась в виде чудовищной нетерпимости: она сочетала в себе ограниченность янсениста с железной логикой гугенота. Добавим к этому изрядную долю фарисейства — мнение окружающих очень много значило для нее. Она судила о людях больше по благосостоянию, чем по достоинствам, презирала бедняков и обездоленных, считая их ни на что не способными неудачниками.

Решимость ее характера питал безграничный деспотизм: она не терпела никаких посягательств на полноту своей власти, никаких советов, никаких упреков. Нет ничего удивительного в том, что она перессорилась со всеми соседями и, так сказать, со всем миром. Женщина с чувством долга? Что ж, капитан получил то, что хотел. Однако проявление чувства долга — это подарок: важно не то, что дарят, а то, как это делается. Исполняя долг, большинство людей испытывает радость и обретает душевное равновесие. Она же находила в этом повод для гордости и какое-то мрачное наслаждение. Нельзя сказать, что Витали была совершенно неспособна любить, но объект любви должен был покоряться ее воле. «Господь наградил меня сильным сердцем, полным мужества и отваги», — писала она Полю Верлену. Чем больше ей сопротивлялись, тем больше она сжимала тиски. И если позже она будет жаловаться, что несчастна, что ей на долю достались одни лишь страдания и слезы, так это потому, что взлелеянная ею жесткая дисциплина отогнала от нее всех, и вокруг Витали образовался вакуум. Мы увидим, как ее оставит муж, как старший сын сделается разносчиком газет, а потом завербуется на пять лет в армию только для того, чтобы досадить ей, а младший, Артюр, будет мечтать об одном — как оказаться от нее подальше. Витали чуть не порвала отношений со своей дочерью Изабель, добрейшей душой, только из-за того, что та вышла замуж не за солидного арденнского землевладельца, а за какого-то парижского писаку.

Марсель Кулон, описывая Витали, говорил в шутку, что она представляла собой нечто среднее между Брутом и мадам Лепик, матерью Поля де Карота. Верлен — не менее шутливо — называл ее матерью Гракхов.

Что за человек был капитан Рембо? Мы мало знаем об этом, и оттого гораздо хуже, чем могли бы, знаем его сына. Патерн Берришон никогда не видел его самого, но, вероятно, видел какой-то его портрет; он описывает его так: «Голубоглазый блондин среднего роста, с высоким лбом, коротким, чуть вздернутым носом, пухлыми губами, усами и эспаньолкой по тогдашней моде». Он добавляет также, что характер у него был «непостоянный, беспечный и необузданный». Позже мы увидим, что он был совершенно не способен смириться с обстоятельствами, которые были ему неприятны. Кроме того, его стиль свидетельствует об импульсивности и высокомерии. Высказывания на его счет иных биографов совершенно необоснованны: то, что Рембо в свое время был занят в Арабском отделе, не доказывает, что он пил, а то, что полки, где он служил, постоянно переезжали с места на место, вовсе не говорит о том, что у него была склонность к бродяжничеству. Наконец, нет никаких доказательств его безверия, а то, что он был погребен в полном соответствии с церковным обрядом, свидетельствует скорее об обратном. Но вполне возможно — и вполне понятно, — что ханжество жены его раздражало. «Каждый раз, когда ей случалось проходить мимо маленькой статуи Девы Марии, стоявшей в нише в стене, выходившей в сад, она становилась перед ней на колени; так происходило порой по двадцать раз на день», — пишет Брие. «Каждый вечер, прежде чем удалиться в спальню, она благословляла дом, и отдельно, уже лежа в кровати, горничную Мари».

К счастью или к несчастью, они поженились. Скорее всего к несчастью.

Примечания к разделу

1 Предисловие к Oeuvres complètes de Rimbaud, Mercure de France, 1912.

2 Письмо г-жи Рембо к Изабель от 24–25 мая 1900 г.

3 Брие С., Rimbaud notre prochain.

4 Фукар Ж., «Les ascendances bourguignonnes et comtoises d’Arthur Rimbaud», в le Bien public (Dijon) от 27 октября 1954 г.

5 Берришон П., Jean-Arthur Rimbaud, le poète.

6 Кулон M., la Vie de Rimbaud et de son œuvre, c. 24.

7 Ср.: Анри Ж., «Note sur les arrière-grands-parents d’Arthur Rimbaud»: Etudes rimbaldiennes, том III (1972).

8 Ср.: полковник Годшот, Arthur Rimbaud ne varietur, том I.

9 Ср.: Rimbaud vivant, № 5 (1974).

10 Буржньон Ж., Уэн Ш., Revue d’Ardenne et d’Argonne, ноябрь-декабрь 1896.

11 Брие С., Madame Rimbaud.

Глава II

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Шарль-Огюст получил от отца довольно крупную сумму денег для ведения хозяйства на рошской ферме (закупка инвентаря, семян и т. п.). Кюиф-старший счел это своей обязанностью, ведь для Витали он сделал очень много, и сын имел право рассчитывать на помощь отца; старик полагал теперь, что может наконец отойти на покой. Но, к его огорчению, негодяй снова стал пить и так грубо обращался со своей женой, что ей пришлось вернуться к родителям. Оставшись один, Шарль-Огюст завел привычку заставлять своих гостей — иногда, похоже, под дулом винтовки — напиваться с ним до полного изнеможения; скандал следовал за скандалом. Знал ли о подобных выходках Кюиф-старший? Трудно сказать, но он был не из тех, кто может сносить такое, и скорее бы отправился обратно в Рош восстанавливать почти разоренную сыном ферму. Однако скоро стало ясно, что его присутствие в Шарлевиле совершенно необходимо — медовый месяц наших молодоженов был очень короток, и 1 мая 1853 года капитан Рембо должен был оставить уже беременную жену и вернуться в расположение своей части под Лионом.

Через девять месяцев после свадьбы, 2 ноября 1853 года у Витали родился мальчик; его назвали Жан Николя Фредерик и отдали кормилице из Мезьера. Отец ребенка в это время гарцевал на лошади в окрестностях Романа, Анноне и Баланса.

В начале 1854 года капитан получил отпуск и приехал в Шарлевиль. Должно быть, он был рад прижать к себе сына, но тем не менее быстро понял, что терпеть не может детей, хоть это и не помешало ему сделать следующего ребенка.

В том же 1854 году капитан получил орден Почетного легиона; в Роше тем временем дела шли все хуже. Шарль-Огюст почти уже промотал деньги отца, когда на ферме неожиданно появился его брат. Он сильно загорел под алжирским солнцем, и его тут же прозвали «африканец». При виде своего непросыхающего братца Жан Шарль испытал такое омерзение, что «перекупил» у того ферму и попытался поставить ее на ноги. К несчастью, он ничего толком не успел сделать. 3 декабря 1854 он скончался; причина смерти осталась неизвестной.

К этому времени у г-жи Рембо уже родился второй сын, Жан Николя Артюр, герой нашего рассказа; произошло это 20 октября, в шесть часов утра. Капитан не присутствовал при рождении: за несколько дней до этого он был уже в Лионе, в своем полку.

Запись в книге актов гражданского состояния сделана дедом, Жаном Николя Кюифом и скреплена подписями Жана-Батиста Эмери[9], служащего мэрии, и Проспера Летелье, торговца книгами, хозяина дома. Крестили будущего поэта 20 ноября в церкви Гран Приёре (собор Нотр-Дам был построен только в 1860 году); совершил таинство викарий Констан Грисон. Крестным отцом был дед Кюиф, крестной матерью некая Розали Кюиф, по всей вероятности, его кузина.

С самого рождения жизнь Рембо овеяна мифами и легендами. Патерн Берришон не пропускает ни одной мелочи в истории его детства, о котором ему рассказывала его жена Изабель, сестра Артюра; своим рассказом он стремится убедить читателя, что на землю тогда явилось существо сверхъестественное. Например, Артюр якобы родился с открытыми глазами, что свидетельствовало о его будущей любознательности; нескольких месяцев от роду он якобы выбрался из колыбели и ко времени, когда его хватились, дополз практически до входной двери — это был первый из ряда его бесчисленных побегов.

С раннего детства его отправили на воспитание в семью одного торговца гвоздями в Жеспенсаре, близ границы с Бельгией. И вот, приехав туда в один прекрасный день, мать поэта была немало удивлена, обнаружив своего сына нагишом в ящике для соли, в то время как предназначенные для него кружевные пеленки красовались на его молочном брате.

Подобных историй можно рассказать великое множество; но довольно сказок о «безмятежном детстве».

Представляется правдоподобным, что г-жа Рембо поспешила в Рош, как только ей позволило здоровье; возможно, она даже присутствовала на похоронах своего брата Жана Шарля. С большей уверенностью можно утверждать, что она пыталась подыскать арендатора, который смог бы заменить Шарля-Огюста — последнего она просто выставила за дверь. Сей несчастный стал нищим бродягой; нанимался тут и там сельскохозяйственным рабочим, ночевал где придется, а временами жил на подаяние. Рассказывают, что как-то ему случилось снова оказаться в Роше и постучаться в родной дом. Г-жа Рембо сделала вид, что не узнала его, потребовала у него документы и, не обращая внимания на вопли брата, сунув ему немного денег, захлопнула дверь перед самым его носом. Он отдал Богу душу 31 января 1924 года. В свой последний час он отказался от исповеди, а вместо священника потребовал… красного вина.

Приключения капитана Рембо тем временем продолжались. В мае 1855-го он поднялся на борт «Зеноби» и направился в Крым. На передовую он не попал и увеличивал славу французского оружия тем, что рыл окопы вокруг Севастополя; сражаться ему пришлось только с начавшейся там эпидемией холеры.

Летом 1856 года, в то время как его полк направился пешим маршем в Париж — 25 дней пути! — он оставил его на сборном пункте в Гренобле; находясь там, он получил разрешение увидеться с семьей. Сохранившиеся в Шарлевиле документы говорят, что в том году — ив следующем тоже — Жан Николя Кюиф, как и прежде, жил на улице Наполеона, но его дочь Витали «уехала». Значит, встреча супругов произошла уже в Роше.

Встреча имела последствием рождение дочери, которую назвали Викторина Полина Витали; она появилась на свет 4 июня 1857 года и, увы, покинула его через месяц. В одном из стихотворений Артюр говорит: «Это она, в розах, маленькая покойница» (Озарения, Детство, И); должно быть, это воспоминание о могиле Полины — мать регулярно водила детей на кладбище.

Вскоре скорбь о потерянной девочке рассеялась: в сентябре 1857 года капитан вновь получил отпуск, и 15 мая 1858 года в семье родилась вторая дочь, Жанна Розали Витали; отец и на этот раз не присутствовал при родах — за некоторое время до того он отбыл обратно в Гренобль.

Артюру меж тем было уже четыре года. Примерно тогда, повествует Берришон, произошла следующая история: в один прекрасный день, вскоре после рождения Витали, малыш Артюр висел на подоконнике книжного магазинчика Летелье и пытался взобраться на него, чтобы получше разглядеть алые переплеты книг и лубочные картинки, украшавшие витрины. Старик Летелье незаметно прокрался ему за спину, схватил его и спросил:

— Что это тебя тут так привлекает?

Малыш показал на картинки.

— Хочешь, я тебе их продам?

— У меня нет денежек.

— A-а, у тебя нет денежек…

— Да, нет. Но если хотите, я отдам вам мою младшую сестренку.

Капитан редко навещал семью; 47-й пехотный полк по неизвестно чьей прихоти перебрасывали из пункта в пункт — из Гренобля в Дьепп, из Дьеппа в Страсбург, из Страсбурга в Селеста.

В конце августа 1859 года, когда жатва в Роше закончилась, г-жа Рембо, наняв детям гувернантку, сумела выбраться к мужу в Селеста — это была ее первая в жизни поездка на отдых. Но вскоре злосчастный полк должен был снова поменять дислокацию — из Селеста в Лотенбург, из Лотенбурга в Вейсенбург — так что она вынуждена была вернуться.

Через два-три месяца уже нельзя было не заметить, что она снова ждет ребенка. Г-н Летелье был так напуган столь регулярным приумножением потомства своей квартирантки, что попросил ее подыскать себе другую квартиру.

Каково это — ожидать четвертого ребенка и оказаться без крова!

Сдавать квартиры внаем в Шарлевиле начинали обычно после праздника святого Иоанна (27 декабря). В ожидании г-жа Рембо и ее выводок должны были довольствоваться номером в отеле «Серебряный Лев», в центре города. Когда год подошел к концу, г-жа Рембо согласилась на первое же предложение — квартиру на улице Бурбон (вероятно, дом 73); улица была застроена крохотными одноэтажными домами, жили там рабочие, а лавки и магазины вовсе отсутствовали.

Там, 1 июня 1860 года, родилась еще одна девочка, Фредерика Мари Изабель.

Судя по сохранившимся документам, капитан Рембо на некоторое время приехал пожить с семьей. Тогда-то отношения супругов уже всерьез разладились. Капитан привык командовать и никак не мог совладать с таким же авторитарным характером своей супруги, которая становилась все сварливее от необходимости мириться с более чем средним достатком и простотой нравов, среди которой им приходилось жить. Никакого покоя и бесконечные оплеухи детям. В то лето в доме царил сущий ад. Артюр (тогда ему было шесть лет) вспоминал в разговоре с Эрнестом Делаэ одну характерную сцену: его отец, в приступе ярости, швырнул на пол серебряную чашу, которая украшала буфет в столовой. Когда же, опомнившись, он поднял ее и аккуратно поставил на место, мать, чтобы не остаться в долгу, снова швырнула ее на пол и точно так же подняла и поставила обратно.

Незадолго до 16 сентября 1860 года, даты очередного передвижения 47-го пехотного полка — на этот раз в Камбрэ — супруги расстались (ей было 35, ему 46 лет). Разрыв был окончательный — у нас есть все основания полагать, что они с тех пор даже не переписывались.

Капитан прибыл вместе с полком в Камбрэ, затем в Валансьен, затем на сборный пункт в Шалоне. Так продолжалось еще несколько лет, в конце концов он подал прошение об отставке. 14 августа 1864 капитан Рембо оставил армию и обосновался в Дижоне1.

От него осталась лишь грамматика Бешереля-старшего (Париж, Симон, 1854), толстенный том в 878 страниц, испещренный его пометками. На форзаце мы читаем следующую максиму: «Если хотя бы немного не поработать, не получишь никакого удовольствия». На титульном листе написано: «Грамматика есть основа всего человеческого знания».

Ай да капитан!

Итак, г-жа Рембо оказалась одна на улице Бурбон со своими четырьмя детьми — двумя девочками и двумя мальчиками.

Она была несчастна. Ее мечта о размеренной и достойной семейной жизни рухнула как карточный домик. Скорбеть об этом она будет всю жизнь. Даже по прошествии сорока семи лет ей будет достаточно всего лишь увидеть, как за окном маршируют солдаты, чтобы старые раны открылись заново. «Сейчас, когда я пишу это письмо, — обращалась она к Изабель 6 июня 1907 года (в год своей смерти), — через город идут военные; а на меня нахлынули воспоминания о вашем отце, с которым я была бы счастлива, если бы иные из моих детей не появились на свет. Вы знаете, о ком я говорю; они принесли, мне столько страданий».

Если бы у г-жи Рембо не было детей, она, пожалуй, и вправду вела бы обычную жизнь офицерской жены. Однако судьбой ей было предначертано сражаться одной против целого мира и в каждой битве терпеть сокрушительное поражение. Неудачи заставили ее с удвоенной энергией заняться образованием детей, которых она решила наставить на суровый путь чести и долга, почитая любые попытки сделать карьеру пагубными. Став бабушкой, она уйдет на покой, сполна воздав за все оскорбления, которые нанесли ей братья и муж; так она думала тогда.

Когда мы думаем об этих благостных убеждениях и ужасающих последствиях, которые повлекло за собой их воплощение в жизнь, мы не можем не испытывать к бедной женщине одновременно чувства уважения и глубокой жалости.

Уже будучи взрослой, Изабель осознала, что старания матери пошли прахом, что она прожила свою жизнь зря; отсюда то остервенение, с которым она принялась защищать свою мать — и брата Артюра — от «нападок» историков, которые как раз говорили правду. Когда она с пеной у рта утверждала, что ее брат был истинным джентльменом, средоточием добродетелей и что он умер, как умирают святые, она тем самым пыталась облегчить страдания матери. Добавим к этому и определенную ограниченность, свойственную недостаточно образованным девушкам, какой была Изабель — Артюр действительно был для нее ангелом, святым, живой иконой. Эта почти религиозная наивность, быть может, дает повод для улыбки, но никак не для насмешек над «святым семейством», «проповедницей Изабелью», изолгавшейся сестрой и т. д.

Чем насмехаться, лучше попытаться понять.

На улице Бурбон у детей было два занятия — учиться под строжайшим надзором матери или, что совершенно естественно, играть с местными ребятишками. Для игр были отведены лестница, двор, в котором находились отхожие места, и чахлый садик. Несомненно, дружба с детьми работяг досаждала г-же Рембо чрезвычайно; однако братья, сообщники во всем, что касалось непослушания, преступали буквально все запреты. Мать шлепала их, сажала на хлеб и воду, лишала сладкого — ничто не помогало.

В стихотворении «Семилетние поэты»2, написанном со страстью, очень красочным языком, Рембо вспоминает о жизни на улице Бурбон. Там есть все — и мать, самодовольная и гордая, чей взгляд «таил ложь», и жалкие соседи:

наконец он сам, «в комнате своей пустынной и зловещей, где пахло сыростью и к ставням лип туман»[11], все еще взволнованный недавней потасовкой с девчонкой из семьи рабочих «с соседнего двора»; он вспоминал аромат ее кожи, а потом «прериями грезил, где трава / и запахи, и свет колышутся едва», или читал взахлеб романы, которые переносили его в неведомые края под сказочными небесами. Простыни из грубого полотна, на которых ему приходилось спать, превращались в паруса воображаемых лодок, которые носили его, опьяненного свободой, по безбрежным морям.

Увы, этой самой свободы он был уже лишен — в октябре 1861 года мать записала семилетнего Артюра и Фредерика в частную школу г-на Росса, что на улице Аркебуз, дом 113.

Это была школа без пансиона (так называемый экстернат), основанная в 1855 году Франсуа Себастьяном Росса, доктором наук из Страсбургского университета; поначалу в ней было около двух сотен учеников. Вскоре после основания, во исполнение директив о принципах современного образования министра Виктора Дюруя, учреждается «специальное» (говоря нашим языком, техническое) отделение, для которого строятся аудитории, лаборатории, мастерские. Результат не заставил себя ждать: никто и оглянуться не успел, как в школе училось уже более трех сотен учеников (на сто больше, чем в коллеже). Позднее, когда реформа была завершена, Франциск Сарсей писал («Солнце» от 19 марта 1866 года): «В Шарлевиле находится одно из самых лучших общеобразовательных заведений во Франции»4.

Школа и по сей день существует на площади Карно (в настоящее время площадь Уинстона Черчилля) в Шарлевиль-Мезьере. Здания по улице Аркебуз, знавшие Рембо, снесены. Каноник Мати описывает их так: «Фасад, выходивший на улицу Аркебуз, мало отличался от соседних домов. Входная дверь была выкрашена в темно-зеленый цвет. Войдя, вы оказывались в вестибюле, справа от вас была приемная, уставленная стеклянными шкафами, в которых стояла всякая всячина — чучела птиц, скелет и т. д. За вестибюлем находился узкий дворик (глубина его превосходила ширину в три раза), окруженный высокими, изрядно обветшавшими стенами, выкрашенными в цвет, который имеет кожа давно умершего человека; вдобавок они еще были покрыты заметным слоем паутины, как какой-нибудь древний кожаный переплет. Все это превосходило самые мрачные ожидания. Внизу была «комната для рисования», чтобы попасть в нее, нужно было спуститься по небольшой лестнице. Дальняя стена была так загажена, что новая грязь на ней была просто незаметна, так что ученики не брали греха на душу, когда швырялись в нее чернильницами на церемониях вручения премий».

«Во втором дворике только и можно было делать, что играть в шары. Спрятаться от дождя можно было только в бывшей прачечной, в которой вечно гулял ветер. В каждом уголке царили нищета и убожество — плесень, пятна и похабные надписи на стенах, залитые чернилами и изрезанные перочинными ножами пюпитры. Ни икон в классах, ни часовни, не говоря уже о церкви. И однако г-н Росса не был антиклерикалом — оркестр его подопечных нередко принимал участие в крестном ходе»5.

Несмотря на более чем плачевное состояние зданий и помещений, школа могла гордиться тем, что в ее стенах учатся дети местной буржуазии, «сливки» общества.

Г-н Тот, служащий в архиве Шарлевиль-Мезьера, откопал в газете «Арденнский курьер» за 13 августа 1862-го, 17 августа 1863-го и 9 августа 1864 года отчеты, свидетельствующие об успехах юного Рембо в школе Росса6 — в первый год, то есть в 9-м классе (1861–1862), он получил три премии и три похвальные грамоты (не указано, по каким предметам), во второй год, в 8-м (1862–1863), ему досталась первая премия среди учеников младшего звена, пять премий и семь похвальных грамот (не указано, по каким предметам), и наконец на третий год он получил премию по латыни и по переводу на латынь, премию по родному языку, премию по истории и географии и премию по латинской и греческой декламации, не говоря уже о похвальном листе по математике.

Патерну Берришону было суждено отыскать уникальные книжки[12], которые Артюр получил в дар: «Красота природы» отца Плюша (XVIII век), «История жизни Святого Доминика в картинках» де Марле 1858 года издания, «Заселение пустыни» Майн Рида 1861 года издания с иллюстрациями Гюстава Доре (книга в очень плохом состоянии — ее многократно перечитывали), «Французский Робинзон, или Новая Каледония» Морлена 1861 года издания и «Молодость Робинзона» Фалле 1863 года издания.

Неудивительно, что чтение вдохновило юного школьника на написание рассказов о «чудесных путешествиях в сказочные страны, в пустынях и океанах, в горах, о плаваниях по рекам» (письмо Изабель Рембо Луи Пьеркену от 23 октября 1892 года). К сожалению, позже Артюр частью эти рукописи потерял, частью уничтожил.

Сохранился ряд документов, связанных с периодом, когда Рембо учился в школе Росса. Во-первых, фотография его класса: он в школьной форме, смирно сидит в первом ряду, лицо насупившееся, кепи держит на коленях. Во-вторых, тетрадь для черновиков (без обложки) — 16 страниц, исписанных мелким почерком, неаккуратным и неразборчивым. Это диктанты, переводы с иностранных языков, конспекты, разного рода заметки, разбросанные в совершеннейшем беспорядке.

Это отрывки из Бытия, из басен Эзопа, Лафонтена, конспекты уроков географии, физики, всего 28 текстов на французском, 12 на латыни, несколько бессмысленных рядов слов, две математические задачки и семь рисунков.

Весь этот хлам не представлял бы ни малейшего интереса, если бы там не было одного странного рассказа, переходящего в исповедь, с прологом; начинается он так:

Автор грезит («Мне кажется, что… я родился в Реймсе в 1503 году»), но не все в этом тексте — игра его воображения; к ней примешиваются, хотя и в искаженном виде, реальные детали его жизни:

Хотя автор ничего не смыслил в математике, не желал — что бы ему ни предлагали: конфеты, карманные деньги, игрушки — ничего читать, отец отдал его в школу, как только ему исполнилось десять лет.

Затем тон меняется, роман превращается в памфлет, на тетрадные листы изливается ученическая злоба на тех, кто приговорил его к школьной каторге:

Рисунки — пять рисунков на предпоследней странице и два на последней, — озаглавленные «Детские радости», не менее любопытны:

1. Сани. Школьник тянет за собой сани, на которых сидит девочка. «Да здравствует Снежная Королева», — говорит она. Он отвечает: «Мы утонем».

2. Качели. Девочка сидит на стуле, подвешенном на дверной ручке. «А! Я упаду!» — кричит она. «Возьмись за что-нибудь», — отвечает ее брат, стоя с поднятыми руками.

3. Осада. У окна собралась семья — отец, мать и двое мальчиков — и швыряют разные вещи в толпу, собравшуюся на улице. Прохожий в цилиндре, подняв руки, с криком протестует: «Надо подать жалобу!»

4. Месса. Две сестры стоят на коленях у скамеечки для молитв. Одна из них протягивает брату, который ведет службу, куклу и приказывает ему: «Это нужно крестить».

5. Земледелие (подписано А. Рембо). Двое братьев и двое сестер машут руками над ящиком на подоконнике, в котором растет какое-то растение (каучуковое?).

6. Морское плавание (на последней странице). «На помощь!» — кричит школьник, сидящий в лодке, у него поднята левая рука. Другой пассажир лодки, его брат, вытянулся и тоже в отчаянии поднял руки.

7. (неподписанный эскиз). «На нем изображена женщина, сидящая у входа в рощу, она закрывает себе левой рукой лицо, а правой рукой машет в воздухе. От нее широкими шагами удаляется мужчина, с таким видом, словно он совершил преступление» (С. Брие). Аллюзия на уход из семьи отца или намек на какую-то собственную попытку к бегству7.

В «Атласе» Деламанша[15], которым пользовались все дети в семье Рембо, на оборотных сторонах карт тоже есть рисунки, иногда оригинальные, иногда явно скопированные с известных картин (1865–1870).

Наступил 1862 год, Артюр и Фредерик все еще учились в школе Росса; к празднику святого Иоанна г-жа Рембо сумела наконец подыскать подходящую квартиру в доме 13 на Орлеанском бульваре, широкой улице, вдоль которой росли каштаны (поэтому жители прозвали ее «Аллеями»); она соединяла Шарлевиль с Мезьером. Мы предполагаем, что именно тогда она распустила слух, что овдовела. Ее можно понять — она хотела раз и навсегда пресечь пересуды соседей, а говорили о ней всякое, например, что капитан был прав, что ушел от такой неуживчивой супруги. Вдовство станет теперь официальной версией; так, в 1871 году Артюр напишет Верлену: «Моя мать вдова».

Г-жа Рембо была недовольна школой Росса, она не оценила ни ее ориентацию на современность и науку, ни безразличие Росса к религиозному образованию. С ходом времени становилось все более ясно, что церковь относится к коллежу гораздо благосклоннее.

В этом свете неудивительно, что на Пасху 1865 года мать забрала братьев из школы Росса и отдала их в коллеж.

Вовремя! Летом того же года г-н Росса открыл в Шарлевиде — о ужас! — «Общедоступные курсы Шарлевиля и Мезьера».

Примечания к разделу

1 О «бегстве» капитана Рембо см.: Revue française de psychanalyse, май-июнь 1975. О его жизни в Дижоне и занятиях журналистикой см. статью А. Любленского-Боденема в Rimbaud vivant, № 18–19 (1980).

2 Единственная сохранившаяся рукопись этого стихотворения датирована 26 мая 1871 г. Однако у Ж. Изамбара были причины оспаривать эту дату, поскольку стихотворение явно позднее; со всей очевидностью, его писал Ясновидец — оно очень похоже на стихи осени 1871 г. Возможно, Изамбар читал более ранний вариант этого стихотворения, менее ядовитый, который Рембо впоследствии исправил? Это было бы естественным объяснением.

3 Полагали, что Рембо поступил в класс не раньше 1862 г. Стефан Тот в своей статье в 6-й тетради Культурного центра Артюра Рембо (Шарлевиль — Мезьер, ноябрь 1978) доказал, что Артюр поступил в класс уже в 1861 г. Из того факта, что он получал премии за 1861/62 учебный год, делается вывод, что он проучился в школе Росса целый год.

4 Данные из доклада Рене Робинета, бывшего архивиста департамента Арденны, на 98-м Национальном конгрессе ученых сообществ Клермон-Ферран в 1963 г. Тезисы опубликованы в le Bateau ivre, № 20, сентябрь 1966 г.

5 Выдержка из Entre nous, журнала бывших выпускников коллежа Сен-Реми (в прошлом — частная школа Росса), второй квартал 1949 г.

6 6-я тетрадь Культурного центра Артюра Рембо (Шарлевиль — Мезьер, ноябрь 1978).

7 П. Берришон в la Vie de J.-A. Rimbaud, с. 32 и J.-A. Rimbaud, le poète, c. 26, датирует эту тетрадку 1862–1863 гг. Высказывалось возражение, что тетрадь более поздняя — в ней содержится упоминание о персидских царях, а в школе Росса не преподавали древнюю историю; тем самым записи должны датироваться самое раннее концом 1865 г. Мы думаем все же, что это возражение бьет мимо цели — просто юный школьник так выражает свое неприятие того, чему его учат. Ср. примечание Антуана Адана в издании l’édition de la Pléiade, c. 1027. И однако мы согласны, что рисунок «Морское плавание», опубликованный в la Grive в апреле 1956 г., больше подходит для ученика коллежа — учебные корпуса находились на берегу Мааса.

Глава III КОЛЛЕЖ

Шарлевильский коллеж — а вместе с ним семинария и городская библиотека — располагался во внушительном (XVII век, греческий фронтон с лотарингским крестом) здании бывшего женского монастыря Гроба Господня на площади Гроба Господня (в настоящее время Земледельческая площадь); за коллежем находилась церковь с колокольней.

Дрожа от страха, братья Рембо переступили порог сего заведения в апреле 1865 года, семья как раз снова переехала — в дом 20 по улице Форе (впоследствии Императорская улица).

Артюру было десять с половиной лет, он пошел в седьмой класс, а Фредерик в шестой. Преподаватель истории, г-н Клуэ, не замедлил оценить способности младшего из братьев; ему так понравились его конспекты, непревзойденные по лаконичности и ясности, что он привел мальчика к преподавателю латыни и французского, г-ну Луи, и заставил его зачитать их.

В новом учебном году, когда Артюр перешел в пятый класс, уроки вел г-н Рулье, человек в высшей степени вспыльчивый, с угрюмой физиономией (непокорная прядь волос все время свисала ему на лоб); однако, когда приступ гнева проходил, он становился вполне терпимым.

Юный ученик сумел вписаться в новую обстановку, но не показал в тот год особенно высоких результатов: с церемонии вручения премий, состоявшейся 6 августа 1866 года, он унес домой похвальную грамоту первой степени по закону Божьему (а его брат — похвальную грамоту четвертой степени), похвальную грамоту пятой степени по родному языку и первую премию по латинской и греческой декламации.

Когда в октябре 1866 года наш герой пошел в четвертый класс, в коллеже сменился директор — место г-на Маллара занял г-н Дедуэ.

Ах! Господин Дедуэ! Этот тщедушный седовласый человечек1 с измученным лицом, южанин по происхождению, непоседливый как ребенок, не уставал поражать коллеж напыщенностью своих речей, просторностью одежды и необъятными полями своих шляп.

Класс вел теперь «дядя Перетт», дряхлый старик, в прошлом сельский учитель, требовательный и строгий. Он сразу разглядел в Артюре личность неординарную — и понял, что этот молодой человек за свою жизнь доставит людям массу неприятностей.

— Пусть он читает все, что успевает, заставляйте его! — сказал ему как-то г-н Дедуэ, но старый учитель покачал головой:

— Да, конечно, он умен, но что-то мне не нравятся его взгляд и улыбка. Он плохо кончит; обыденного его голова не вмещает — он будет гений, но не знаю, добрый или злой.

А Дедуэ уже видел Артюра в Высшей школе и только что не осыпал его цветами. Одноклассник описывает нам такую сцену: Артюр, слегка покрасневший, полный уверенности в себе, стоит посреди класса и несколько презрительно глядит на остальных, Дедуэ «детально разбирает его сочинения и буквально каждый абзац в устах директора превращается в шедевр»2.

В этот год братья Рембо первый раз причастились. От этого дня сохранилась фотография: Артюр — круглая голова, прилизанные волосы, задумчивый взгляд: ни дать ни взять ангел — сидит на стуле; справа от него стоит Фредерик, с нарукавной повязкой, левая рука на груди, взгляд глупый и сердитый.

Будущий поэт щеголял тогда своей набожностью; однажды, рассказывает его друг Делаэ, когда старшие ученики, покидая церковь, решили побрызгаться святой водой, он накинулся на них, стал царапаться, кусаться, хватать осквернителей за что попало и был побит; кончилось тем, что появился надзиратель и в наказание оставил всех в классе после уроков. После этого его называли не иначе как «ханжа, недомерок вонючий»3. Но это была лишь минутная вспышка.

Ожидая неотвратимого, как смерть, момента, когда часы коллежа пробьют восемь, ученики резвились на площади Гроба Господня. Как это всегда бывает, они бегали, пихались, дрались, швырялись друг в друга портфелями и катались на льду, если он был.

Площадь Гроба Господня выходила к Маасу; на другом берегу реки возвышался поросший лесом холм, местный «Олимп», на вершине которого в то время стояла вилла с башенкой в стиле рококо, прозванная «башня Лоло».

Один ученик четырнадцати лет по имени Эрнест Делаэ должен был каждый день преодолевать путь в десять километров — он жил в Мезьере — от своего дома до коллежа, и поэтому часто приходил раньше других; вместо того чтобы слиться с бушующим морем своих собратьев, обычно он бродил по берегу реки, с интересом наблюдая за тем, что проделывают двое каких-то мальчишек. Они, бросив портфели на откосе и забравшись в рыбачью лодку, пытались ее раскачать и опрокинуть. Когда она слишком близко подходила к берегу, они натягивали якорную цепь и, оттолкнувшись от берега ногами, снова выталкивали лодку на течение и продолжали раскачивать. Оба были — вот странно — одеты совершенно одинаково, немного на английский манер: в черные куртки и аспидно-черные брюки, оба носили одинаковые круглые шапочки. Другой свидетель говорит, что Артюр (речь идет именно о нем и его брате Фредерике) был «опрятненький, затянутый, напомаженный, носил пробор справа, всегда был в начищенных до блеска полуботинках, узел галстука, обрамленный накрахмаленным отложным воротничком, всегда был завязан безупречно».