*М., «Молодая гвардия», 1971

18 марта 1871 года Париж просыпался не для обычной будничной работы; в этот день его народ призван был совершить величайшую революцию века. Разбуженные барабанным боем, гулом набата и стрельбой рабочие, ремесленники, лавочники, весь трудовой люд великого города бросился к своим ружьям и побежал к местам сбора батальонов Национальной гвардии. Народ был вооружен. Вторжение прусских войск вынудило власти еще в прошлом году создать в Париже народное ополчение — Национальную гвардию. Уже много месяцев гвардейцы возмущались своими буржуазными правителями, которые после развала империи Наполеона III думали только о том, чтобы разоружить «чернь» и снова загнать ее в трущобы и мастерские. Сегодня они попытались отнять у Национальной гвардии пушки, купленные на гроши бедняков. С рассветом солдаты двинулись к холмам, и прежде всего к Монмартру, чтобы захватить орудия. Это происходило в рабочих кварталах, где люди привыкли вставать рано. К тому же грохот тяжелых пушечных колес, раздавшийся на рассвете, мог разбудить кого угодно. Первыми бросились к солдатам женщины и заговорили с ними, потом подоспели их вооруженные мужья. А солдаты, возненавидевшие своих генералов, позорно проигравших войну, не только отказались стрелять в народ, но и расправились с двумя из них. Командующий расстроенными войсками генерал Винуа приказал отступать. Даже те пушки, которые солдаты привезли с собой, пришлось бросить. Да что пушки, генерал Винуа потерял в суматохе свою фуражку! А батальоны Национальной гвардии, возглавляемые революционными командирами, начали занимать все важные пункты Парижа: военное и другие министерства, префектуру, Ратушу. Париж постепенно переходил в руки восставшего народа. Над Ратушей поднялся красный флаг победоносной революции.

Было около четырех часов дня, когда из ворот министерства иностранных дел на набережной Орсэ, ближе к западным окраинам Парижа, поспешно выехала богатая карета. Кирасиры окружили ее, и кавалькада помчалась в сторону, противоположную той, где уже торжествовала революция. Карета казалась пустой, но в глубине, забившись в самый угол, сидел маленький толстый старик, испуганно поглядывавший по сторонам. Иногда он высовывался и кричал офицеру, чтобы конвой, охранявший его, скакал быстрее. Это был глава правительства Адольф Тьер. В разговорах его чаще называли — «Муха» или «Карлик». Обычно эти прозвища звучали отнюдь не добродушной шуткой. Их произносили с ненавистью, с презрением. Даже многие из близких к Тьеру людей испытывали отвращение к нему, хотя и не могли обойтись без помощи этого поразительного человечка, в крошечном геле которого было сконцентрировано столько злобного, изощренного ума, столько коварства, необычайной ловкости, иезуитской хитрости, столько способности к холодному расчету и циничной лжи, что без него так или иначе не могли обойтись все сменившиеся за последние сорок лет французские правители.

Про Тьера никак нельзя было сказать, что он восполнял свой маленький рост возвышенностью мысли; вопиющим контрастом с его тщедушной фигуркой могли служить только его необъятное тщеславие да редкостная по гигантским масштабам подлость. Правда, ему не чужды были человеческие чувства, но только самые низменные.

Власть и деньги — вот что владело всеми помыслами его души. Впрочем, власть он любил больше денег, собственно, он даже никогда не отделял одно от другого. Месяц назад он достиг высшей власти, став главой государства. Тьер начал с установления себе гигантского трехмиллионного оклада. Он и раньше не раз добирался до кормила власти. Еще при короле Луи-Филиппе Тьер стал министром, а в 1840 году, тридцать лет назад, возглавил правительство. Но, к своей досаде, он все время оставался на вторых ролях. Этот пигмей стремился к установлению своего личного, неограниченного господства над всей великой Францией, которая должна была в конце концов оказаться под каблуками его кривых коротких ножек. Он шел на все ради власти. Даже объявлял себя революционером и подстрекал к революциям, чтобы на другой день утопить их в крови. Он ненавидел революции больше всего на свете. Сколько раз революционеры мешали ему захватить власть! Но еще чаще он сам душил революции. Ради этого он помог Луи-Бонапарту совершить государственный переворот, хотя и презирал его как человека. Империя пала в крови, грязи и позоре. Народ, на этот раз вооруженный и озлобленный, внушал смертельную тревогу буржуазии. Как заставить его расплачиваться за гигантские издержки войны, как сохранить его покорным и послушным? Задача не из легких, и не было человека, который больше Тьера мог бы подойти для ее выполнения. Вот почему он, пообещав обуздать Париж, и получил теперь вожделенную власть. Сегодня Тьер предпринял первый шаг, попытавшись отнять у народа пушки. Он рассчитывал на беспечность парижан, но оказалось, что его замыслы расстроены, а ведь он всегда без тени улыбки утверждал, что никогда не ошибается!

Итак, теперь ему предстоит уже не предотвращать революцию, а подавлять ее. Для этого надо прежде всего бежать из Парижа. Вот почему Тьер погонял лошадей. Наконец миновали Севрские ворота. Тьер отпускает конвой и направляет генералу Винуа приказ вывести все войска в Версаль, в загородную резиденцию французских королей. Мэру Парижа Ферри, своим министрам он поручает отозвать всех чиновников, остановить всю систему управления городом и всем бежать в Версаль. Оттуда он поведет войну с восставшим Парижем.

Тьер уже выехал из города за линию укреплений, и его карета проезжает мимо форта Исси, одного из многих крепостных сооружений, которые по предложению Тьера построили еще тридцать лет назад. Удастся ли их использовать для подавления революции или они станут опорой восстания? Многое тревожит сейчас Тьера. Он знал, что рано пли поздно произойдет решающая схватка, вспыхнет революция, неизбежное ь которое! он понимал, может быть, даже лучше тех, кто в Париже сейчас торжествовал победу.

Адольф Тьер использовал свой талант лжи не только в политике, но и в исторической науке. Он написал восьмитомную историю французской буржуазной революции, потом объемистую историю консульства и империи Наполеона I. Он понял, что основа истории — борьба классов. А поскольку его симпатии в исторических сочинениях всегда находились на стороне власть имущих, а его ненависть всегда обращена к народу, или к «черни», как он выражался, то и в политике он выступал только как представитель господствующего класса. В течение полувека он с тревогой наблюдал рост нового, враждебного буржуазии класса — пролетариата. Еще в июне 1848 года Тьер помог совершить кровавую расправу над восставшими рабочими. Однако рост рабочего движения не переставал тревожить сон карлика. В последние годы империи его особенно беспокоили забастовки рабочих, развитие их организаций; он чувствовал, что рано или поздно рабочий класс настолько увеличится и настолько усилится, что уничтожит буржуазию. Не наступило ли сейчас именно такое восстание рабочего класса, которого он боялся больше всего? А может быть, тем самым представился случай надолго задержать рабочее движение, расправившись с его самыми активными представителями? Надо отучить рабочий класс, эту «чернь», которую он ненавидел за то, что она угрожала его богатствам, хотя сама создавала их, отучить хотя бы на время одного поколения и думать об улучшении своей участи! Вот задача, решение которой достойным образом увенчает его карьеру! Беда в том, что это не так-то просто. В Париже 300 тысяч человек в Национальной гвардии. Если все они на стороне восставших, то что сможет сделать он, если у него всего двадцать тысяч солдат, которые к тому же сегодня не захотели стрелять в народ? Что если на помощь Парижу придут другие города Франции? Вся надежда на германского канцлера Бисмарка: ведь в плену у немцев несколько сот тысяч французских солдат. Надо, кроме того, восстановить против парижских бунтовщиков провинции. Конечно, на стороне Тьера Национальное собрание, которое через день начнет заседать в королевском театре Версаля. На его стороне церковь, все защитники старого порядка. Надо лишь, чтобы они оставили свои разногласия и поняли смертельную опасность, исходящую из Парижа, чтобы осознали небывало грозный характер восстания. Смешанное чувство восторга перед масштабами преступления, Которое он может совершить, и страха перед опасностью этого предприятия словно омолодило душу злобного карлика, вселило в него дьявольскую энергию одержимого. Конечно, у него пока нет сил, но зато есть коварство, хитрость и огромный опыт борьбы с этим добродушным гигантом — французским народом, которого надо лишь обмануть, усыпить, одурачить. Ему ли, прославленному историку, не знать, сколько раз это удавалось и более ничтожным людям, чем он!

За свою долгую жизнь Тьер доказал, что он превосходит иных королей, императоров, особенно все это скопище республиканских или монархических министров тем, что он способен на все, даже на то, что вызывает омерзение у самых закоренелых негодяев. Франция «порядка», то есть Франция капиталистов, банкиров, помещиков, генералов, священников и остальных, кто из-за глупости, страха или расчета поддерживал их, эта Франция и вручила ему верховную власть.

Кто же лучше может обеспечить «порядок»? Как писал Карл Маркс, «Тьер, этот карлик-чудовище, в течение более чем полстолетия очаровывал французскую буржуазию, потому что он представлял собой самое совершенное идейное выражение ее классовой испорченности».

Итак, вот главные действующие лица всемирно-исторической драмы, разыгравшейся сто лет назад: буржуазия, все, что было во Франции реакционного, старого, отсталого, жестокого, несправедливого, олицетворяемого Тьером, с одной стороны, и Париж, его народ, революция, свобода, социальная справедливость, все, олицетворяемое Парижской коммуной, и ее деятелями, — с другой.

Что же происходило в Париже в то время, как вслед за Тьером все буржуазные подонки и их лакеи устремились из столицы в Версаль?

22 марта в версальском собрании министр правительства Тьера Жюль Фавр говорил: «Состояние Парижа — это грабеж, воровство, убийство, возведенное в социальную доктрину, и мы все это увидим, если не победим его!.. Никакой слабости, никакого примирения! Поспешим расправиться с негодяями, завладевшими столицей!»

Ярость Фавра можно понять, кроме всего прочего, и потому, что парижские революционные газеты перепечатывали подлинные юридические документы, из которых следовало, что с помощью подлогов Фавр приобрел огромное наследство, что за ним числились и другие грязные дела. Чтобы представить действительную обстановку в Париже, обратимся к свидетельству тоже противника Коммуны, но, в отличие от Фавра, хотя бы не запятнанного уголовщиной. В одном из уютных особняков на улице Монморанси жил в это время писатель Эдмон Гонкур. Он каждый день записывал в дневник свои мысли и впечатления. Этот богатый любитель изысканного брезгливо морщился при виде бедности и рабочих людей. Разумеется, грязную работу по удержанию этой «черни» в повиновении он охотно уступал людям типа Тьера или Фавра. Сам он предпочитал все «возвышенное», оставаясь, по существу, вульгарным буржуа. Вот его записи:

«18 марта… на Монмартре идут бои… Население Парижа за эти шесть месяцев видело столько, что его, наверное, уже ничто не может взволновать… Кажется, восстание торжествует победу и овладевает Парижем; национальных гвардейцев становится все больше, и повсюду высятся баррикады, а наверху торчат шальные мальчишки».

На другой день эстетствующий буржуа, однако, заволновался: «19 марта… Я устал быть французом; во мне зреет смутное желание поискать себе другую родину, где мысль художника может течь спокойно, где ее не тревожат каждую минуту глупая агитация и бессмысленные конвульсии всесокрушающей толпы… Для этой черни Свобода, Равенство, Братство могут означать только порабощение и гибель высших классов… Отвращение охватывает при виде их глупых и мерзких лиц; эти торжествующие и пьяные физиономии словно излучают беспутство».

Пропустим несколько дней и прочитаем запись, раскрывающую причину благородного негодования автора пикантных романов: «28 марта… совершается просто-напросто завоевание Франции рабочими и подчинение дворян, буржуа и крестьян их деспотической власти. Власть уходит от имущих и переходит к неимущим, она уходит от тех, кто материально заинтересован в сохранении существующего общества, и переходит к тем, кто отнюдь не заинтересован ни в порядке, ни в стабильности, ни в сохранении прежнего режима».

«10 апреля… Примирение между Версалем и Коммуной — это мечта идиота!» Да, именно так, что и выясняется в одной из следующих записей, где писатель пересказывает содержание плаката, который он увидел на стене. Во Франции 7,5 миллиона семей владеют всего десятью миллиардами, в то время как 450 тысяч буржуазных семей имеют 400 миллиардов. «Плакат этот, — отмечает Гонкур, — сокровенная суть секретной программы Коммуны!» Почему же секретной? Коммунары открыто говорят, что ведут борьбу за социальную справедливость!

Это и вызывает ярость Версаля. Страх потерять нечестно нажитые богатства, утратить несправедливые привилегии, отчаянная жадность собственников, дрожащих над награбленным добром, звучит в диких проклятиях, посылаемых из Версаля Коммуне. У них революция 18 марта и вызвала взрыв бешеной ярости. Буржуазия испугалась, что ее собственный лозунг «Свобода, Равенство, Братство» из фальшивой вывески на зданиях префектур, судов и тюрем станет принципом реальных человеческих отношений. Эта перспектива ужасает версальцев.

Но именно по этой же причине восставший Париж, объединенный вокруг Коммуны, охвачен небывалым энтузиазмом.

Париж и Версаль разделяет пропасть, ибо Версаль — проклятое прошлое, Париж — прекрасное будущее.

В Версале царит страх, в Париже — уверенность и радость.

Версаль исходит злобой и ненавистью, Париж сияет великодушием и доброжелательностью.

Коммуна воплощает лучшие стремления, высокие и благородные желания. Коммуна — надежда на лучшее будущее. Коммуна — мечта о подлинной свободе и правах для каждого. Коммуна — вера в торжество справедливости.

Прекрасен и суров Париж весной 1871 года. На улицах, где так много теперь людей, чувствующих приближение счастья, стоят баррикады и пушки. А у одной из баррикад беззаботно играет ребенок. Жюль Валлес, коммунар и писатель, обращается к нему:

— День 18 марта раскрыл перед тобою прекраснее будущее, мой мальчик. Ты мог бы, подобно нам, расти во мраке, топтаться в грязи, барахтаться в крови, сгорать от стыда, переносить несказанные муки бесчестья. С этим покончено! Мы пролили за тебя кровь и слезы. Ты воспользуешься нашим наследием. Сын отчаявшихся, ты будешь свободным человеком!

Но могут сказать, что Валлес, писатель, наделенный чувствительной душой, жил романтическими грезами. А что ощущал народ? Труженики Парижа восприняли Коммуну как радостный праздник свободы, как долгожданный триумф справедливости, как воскресение своих не раз обманутых, истерзанных, затоптанных, ныне чудесно оживших, сокровенных надежд!

В день провозглашения Коммуны гигантские волны сотен тысяч людей с оркестрами и барабанами, с красными знаменами, с фригийскими колпаками на штыках затопили Гревскую площадь. Здание Ратуши украшено флагами, на трибуне возвышается мраморный бюст Марианны — символ республики, обвитый красными лентами, а вокруг него стоят члены Коммуны. Главный герой здесь — ликующий народ.

Габриель-Ранвье, член Центрального комитета, провозглашает Коммуну:

— Центральный комитет Национальной гвардии передает свою власть Коммуне. Граждане, я не могу сегодня произносить речь, мое сердце слишком полно радостью. Позвольте мне только воздать хвалу населению Парижа за тот великий пример, который он дал миру!

Далеко не все из многих тысяч людей, окружавших Ратушу, разобрали слова Ранвье: ведь микрофонов тогда не было. Но каждый чувствовал, понимал смысл слов, которые должны быть сказаны. И толпа откликнулась выражением единодушного восторга. Впрочем, послушаем свидетелей этого необыкновенного праздника. Один из них, Катюль Мендес, держался в сторонке. Противник Коммуны, он был поражен народным апофеозом и писал о нем так: «Внезапно раздается пушечный выстрел, песня несется грозными раскатами. Громадная зыбь знамен, штыков, кепи уходит, набегает, струится и сбегает к трибуне. Пушки продолжают грохотать, но их слышно только, когда смолкает пение. Затем все звуки теряются в общем голосе толпы; и у всех этих людей единое сердце, как у всех у них один голос, один крик: «Да здравствует Коммуна!»

Другой свидетель, Артур Арну, стоял на трибуне; он был членом Коммуны. «Когда Центральный комитет объявил имена избранных в Коммуну, — вспоминает он, — когда пушечный залп внезапно потряс город, из тысяч грудей раздался крик, полный такого энтузиазма, такого единодушного и решительного провозглашения республики и Коммуны, что этого не забудет никто из присутствующих на этом торжестве, хотя бы ему пришлось жить столетия».

С основанием Коммуны занялась заря новой эры в истории человечества. Коммуна открыла совершенно новую страницу в книге истории. Каждая минута немногих недель ее существования была матерью веков.

В Версале кричали, что Париж превратился в разбойничий притон, в гнездо разврата, в рай для уголовных преступников. В действительности, никогда еще Париж, из которого изгнали жандармов и полицейских, не жил так спокойно. Нет больше убийств, грабежей, воровства. Сам народ, каждый гражданин охраняет порядок. Витрины магазинов сверкают изобилием товаров. Но ни один из них не был разграблен. В своей щепетильности Коммуна, пожалуй, заходила слишком далеко, охраняя собственность буржуа.

Жизнь огромного города, хозяйство и администрацию которого намеренно дезорганизовал Тьер, отозвав всех опытных чиновников, наладилась за несколько дней. Никогда еще почта, больницы, дома престарелых и детские приюты не работали так образцово. Простые рабочие встали во главе министерства финансов и всех хозяйственных учреждений. Они проявили не только честность и добросовестность, но и поразительные административные таланты. Хотя Париж блокирован с одной стороны пруссаками, а с другой — версальцами, Коммуна обеспечивает бесперебойное снабжение продовольствием. Более того, цены снижаются, жизнь становится дешевле. Коммуна окружает вниманием и заботой стариков, инвалидов, вдов, сирот и больных. Администрация Коммуны стала для них заботливой матерью. Чуткими мерами искореняется нищенство. Проституция, которой славился Париж, больше не позорит улиц города.

Повсюду, везде, во всем человек из объекта эксплуатации, преследования, унижения и оскорбления превращается в объект заботы, внимания, уважения и почета. Коммуна обеспечивает всем, без всякого исключения, личные права и свободы. В Париже начинают заседать десятки политических клубов. Для народных собраний предоставлены величественные древние соборы. Церковные органы исполняют «Марсельезу», и на жизнерадостную толпу свободно рассуждающих, спорящих, думающих граждан смотрит каменный Христос, обвитый красными лентами революции…

Да что Христос, сам великий скептик Вольтер удивился бы, увидев, как на площади его имени, у подножия статуи знаменитому философу коммунары устроили символическую церемонию: сюда притащили из тюрьмы гильотину, разбили ее и сожгли. Коммуна приняла декрет об отмене смертной казни!

К несчастью, крайний, доведенный порой до абсурда демократизм Коммуны, беспредельное уважение к правам личности, ее безграничное великодушие подло использовались Версалем в борьбе против революции. Тщательное, доходящее до какой-то мании соблюдение всесторонней демократии было странным, вопиющим диссонансом на фоне ожесточенной, кровопролитной, зверской войны Версаля против Коммуны. Демократизм Коммуны ослаблял удары, которые она должна была наносить своим смертельным врагам. Но не компенсировалась ли эта слабость поддержкой народных масс, их энтузиазмом, порожденным ощущением реальной свободы? Если бы Коммуна не была демократичной, гуманной, великодушной, не утратила ли бы она свою притягательную силу, свое неизмеримое моральное превосходство над версальскими палачами? Нравственное превосходство Коммуны над буржуазным обществом, ее благородство сделали ее ярко вспыхнувшей путеводной звездой, зарницей грядущего подлинно человеческого общества!

Во всем Коммуна решительно разрывала с самыми священными для буржуазного общества принципами. Величайшее символическое значение имело свержение Вандомской колонны, гигантского памятника в честь побед Наполеона I. Коммуна объявила, что императорская колонна представляет собой памятник варварства, символ грубой силы и ложной славы, апологию милитаризма, отрицание международного права, постоянное оскорбление победителями побежденных, вечное посягательство на один из трех великих принципов французской республики — братство. 16 мая 1871 года колонну снесли в присутствии многочисленной толпы; народ приветствовал свержение памятника тирану. Коммуна обещала, что монументы, которые она сама воздвигнет, никогда не прославят какого-нибудь исторического разбойника. Они увековечат для потомства славные завоевания в науке, труде и в достижении свободы.

Еще не осела пыль от рухнувшего колосса милитаризма и шовинизма, а Вандомскую площадь переименовали в Международную. Коммунары, страстные патриоты, горячо мечтали о Всемирной социальной республике, среди них было немало членов Интернационала, Всемирной ассоциации трудящихся, основанной Марксом и Энгельсом. Коммуна с радостью предоставляла уроженцам других стран великую честь бороться и умирать за ее идеалы. Ее фактическим министром труда был венгр Лео Франкель. Пост главнокомандующего Национальной гвардии она предложила легендарному итальянцу Гарибальди. Видные генералы Коммуны — поляки Домбровский и Врублевский. Вместе с французами против Версаля сражалось много бельгийцев, поляков, итальянцев, северо-африканцев. Были там и русские.

Главное, что принесло Коммуне бессмертную славу, — ее социалистическая тенденция и пролетарская природа. Правда, Коммуна не провела коренных социалистических преобразований. Во-первых, у нее оказалось слишком мало времени, да и его пришлось в основном тратить на борьбу за существование, то есть на войну, во-вторых, самые способные социалисты Коммуны, особенно Варлен, справедливо считали, что социализм нельзя ввести одним декретом. Они понимали, что для социализма время еще не пришло, что для этого нужен целый исторический период.

И все же революция 18 марта 1871 года сразу обнаружила еще невиданную в мире социальную природу. Она резко отличалась от Великой французской буржуазной революции, которая иногда была более жестокой к рабочим, чем к монархистам. Парижская коммуна явилась правительством рабочего класса, хотя он действовал в союзе с мелкой буржуазией. Коммуна учредила особую комиссию труда. Действуя совместно с рабочими, эта комиссия изучала, предлагала и проводила важные социальные меры. Она развернула борьбу с безработицей, за сокращение рабочего дня, повышение зарплаты, она ограничила права частных хозяев, запретила штрафы, позаботилась об охране труда. Наконец, она провела через Коммуну декрет о передаче орудий производства в руки самих рабочих. Правда, он касался только брошенных хозяевами мастерских и содержал другие ограничения. Однако его социалистическая тенденция несомненна.

Конечно, если сравнивать социальную политику Коммуны с тем грандиозным социальным переворотом, каким была Великая Октябрьская революция, то она выглядит еще очень робкой, неуверенной, смутной. Дело в том, что героически восставшие сто лет назад парижские рабочие еще крайне неясно представляли себе, что же это такое — социализм? Над сознанием даже самых передовых деятелей Коммуны тяготели традиции различных школ утопического мелкобуржуазного социализма. Чаще всего они руководствовались в своих действиях инстинктом, чутьем; у них еще не было самого важного, самого эффективного оружия пролетариата — научной революционной теории. Ведь Коммуна даже не осмелилась посягнуть всерьез на собственность буржуазии.

Но удивляться надо не этому, а тому, как в неимоверно трудных, запутанных обстоятельствах жестокой борьбы, в тумане отживших представлений она все же реально, совершенно определенно обнаружила свое стремление к социальному освобождению трудящихся. Социалистической мерой явилось ее знаменитое решение о том, что никто, какой бы высокий пост он ни занимал, не может получать больше денег, чем квалифицированный рабочий. Таким образом, наступление на материальные привилегии старого общественного порядка руководители Коммуны начали с самих себя! Эта мера, которую Ленин называл «особенно замечательной», наряду с полной выборностью и сменяемостью всех должностных лиц, прямо устремлялась к социализму. Вот что вызывало бешенство тьеров, фавров и других людей Версаля. Они понимали, что дело пахнет полным уничтожением самых главных, жизненных, коренных принципов буржуазного строя.

Одно и то же ощущение возможности глубоких перемен вызывало в Версале злобу, а в Париже — радость, энтузиазм, надежду. Наступила необыкновенная весна, время прекрасных иллюзий… Люди сохраняли хорошее настроение, сияли оптимизмом, хотя в западных кварталах рвались версальские снаряды. Отряды коммунаров с пением «Марсельезы», «Карманьолы», революционной «Походной песни» шли на боевые позиции. Возвращались они тоже с песнями, но ряды их редели, хотя над ними по-прежнему развевались простреленные и опаленные огнем красные знамена. У многих в стволах ружей торчали ветки цветущей сирени. Потом зацвела вишня. Поэт-коммунар Жан-Батист Клеман свое знаменитое стихотворение, посвященное Коммуне, не зря назвал «Пора вишен».

Карл Маркс напряженно следил из Лондона за событиями в Париже. С чувством, в котором смешивались искреннее восхищение и глубокая тревога, он писал в те дни мая 1871 года: «Коммуна каким-то чудом преобразила Париж… Трудящийся, мыслящий, борющийся, истекающий кровью, но сияющий вдохновенным сознанием своей исторической инициативы, Париж почти забывал о людоедах, стоявших перед его стенами, с энтузиазмом отдавшись строительству нового общества!»

72 весенних дня 1871 года — всего мгновенье в двухтысячелетней истории Франции. Однако трудно найти в сложной, наполненной множеством бурных событий многовековой жизни великого народа столь же интересный период, как незабываемые дни Парижской коммуны. Разве случайно за сто лет после Коммуны о ней написано множество книг? И появляются все новые! По случаю столетия Коммуны во Франции выходит «Большая история Коммуны». Она состоит из пяти огромных томов. Однако наивно было бы думать, что даже в этом издании описано все касающееся Коммуны.

Каждая из множества сторон жизни восставшего города заслуживает книги. Вот, например, недавно появилась книга о том, как коммунары организовали работу почты. А Тристан Реми выпустил в прошлом году книгу, в которой описал только один день борьбы трудящихся Монмартра с наступавшими версальцами. Но история учреждений, событий, сражений является в конечном счете описанием действий живых людей. Какие же они были, эти люди Коммуны, которые жили, радовались, страдали и умирали в далекое время и в далекой стране? Что они думали, чувствовали, к чему стремились, о чем мечтали, творя историю бессмертной Коммуны?

Узнать это нелегко. Живые свидетели давно ушли из жизни. Многие письменные документы и свидетельства затерялись в потоке времени и событий. И все же в исторических сочинениях, в воспоминаниях современников Коммуны содержится достаточно сведений о многих ее Героях, Которые, по выражению Маркса, бесстрашно штурмовали небо. Конечно, речь идет лишь о тех, кто стоял на авансцене событий. Имена многих тысяч рядовых Коммунаров вообще неизвестны, как и их бесчисленные героические подвиги. Не зря объектом почтительного поклонения потомков служит анонимный памятник, не связанный ни с чьим именем: потрясающая своим простым величием Стена коммунаров, украшенная небольшой серой каменной доской с лаконичной надписью: «Мертвым Коммуны».

Один из историков великой революции 18 марта и Коммуны заметил, что она не имела своих Робеспьеров и Дантонов. На это замечание можно ответить словами революционера-якобинца Сен-Жюста, который говорил в Конвенте: «Революция в народе, а не в славе, окружающей имена некоторых личностей».

К тому же посмертная судьба выдающихся людей Коммуны оказалась очень несправедливой к ним. Словно предчувствуя это, один из великих коммунаров, Шарль Делеклюз, писал другу буквально за несколько минут до своей трагической смерти: «Пусть судит о нас потомство и история, эта проститутка». Он имел в виду буржуазную историю; ведь другой тогда и не существовало. И действительно, сколько лжи, клеветы, самой низкой и подлой, пустили в ход буржуазные историки, чтобы очернить и осквернить светлые и благородные образы коммунаров. А чаще всего сами их имена просто замалчивали и скрывали. Крупнейшая буржуазная французская газета «Монд» в номере от 31 января 1970 года призналась: «Вот уже почти сто лет образ Коммуны возникает лишь иногда, внезапно озаряя ослепительной вспышкой время праздника, время мечты, которая, едва успев воплотиться в жизнь, была убита. Затем республика привилегированных исказила смысл Коммуны или вообще отодвинула ее в забытые потемки истории. Действительно, когда мы были детьми, нам рассказывали о Жанне Д’Арк или о Бонапарте, но весна 1871 года чаще всего замалчивалась».

Друзья Коммуны давно расстроили этот заговор молчания и разоблачили клевету. Карл Маркс 30 мая 1871 года, когда еще дымились остатки баррикад Коммуны и гремели залпы карательных взводов, обнародовал свое великолепное произведение «Гражданская война во Франции», в котором гениально раскрыл величие подвига коммунаров и всемирно-историческое значение революции 18 марта. Коммуна по праву стала гордостью и славой мирового освободительного движения пролетариата.

Но что касается героев Коммуны, то даже сочувствующие им историки очень часто не столько показывают их изумительные свершения, сколько с дотошной и педантичной придирчивостью копаются в их ошибках. Игнорируя условия времени и места, им непременно вменяют в вину, что они не знали теории научного коммунизма. С равным успехом можно было бы обвинить коммунаров в том, что они во время провозглашения Коммуны пели «Марсельезу» — гимн буржуазной революции, а не «Интернационал». Но ведь «Интернационал» еще не был создан. Коммунар Эжен Потье написал его лишь через месяц после гибели Коммуны!

Могут сказать, что сам Маркс, а также Энгельс и Ленин немало писали об ошибках Коммуны. Верно, но они писали это для того, чтобы мировой пролетариат учился на ее замечательном опыте. Они при этом не только не умаляли величие подвига коммунаров, но не переставали восхищаться им. «Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность самопожертвования у этих парижан! — писал Маркс 12 апреля 1871 года… — История не знает еще примера подобного героизма!., теперешнее парижское восстание, — если оно даже и будет подавлено волками, свиньями и подлыми псами старого общества, — является славнейшим подвигом нашей партии…»

Пантеон Коммуны обширен и великолепен разнообразием лиц, характеров, умов. Большинство их состояло из подлинных революционеров. Сорок из восьмидесяти членов правительства Коммуны сидели в тюрьмах при прежних режимах. Их средний возраст — 36 лет. Только шестеро были старше 60 лет. Самому старшему — Шарлю Беле — было 76. Самому молодому — Раулю Риго — 25. Среди членов Коммуны 33 рабочих, что само по себе делало Коммуну небывалым в истории правительством. В нее входило 30 интеллигентов, по своим взглядам либо близко стоявших к рабочим, либо их признанных руководителей. Среди интеллигентов 14 журналистов, 5 врачей, 4 юриста, 1 архитектор, 4 преподавателя, 2 художника. Кроме того, в Коммуну вошло 11 чиновников, 5 коммерсантов, 2 офицера.

Все они были бедняками, за исключением нескольких состоятельных людей. Но и они отдавали свое достояние на осуществление политических замыслов. Единой политической партии в Коммуне не было. Ее члены придерживались разных взглядов, различных политических направлений. Они спорили и вступали в конфликты между собой. Им так не хватало единства!

В Коммуне было много социалистов. Это прежде всего члены Интернационала, часто находившиеся под влиянием идей мелкобуржуазного социалиста Жозефа Прудона. Самой крупной фигурой среди социалистов был Эжен Варлен, решительно преодолевавший прудонистские иллюзии.

Вместе со своими товарищами, как и он, простыми рабочими, сумевшими подняться из мрака невежества и беспросветного каторжного труда к духовному освобождению и приобщиться к идеям социализма, он представляет в Коммуне рабочий класс Франции. Среди социалистов-рабочих друзья Варлена: красильщик Малой, переплетчик Клемане, механик Авриаль. Здесь и Асси, металлист, организатор забастовок в Крезо. 18 марта 1871 года он руководил захватом Ратуши. Активные борцы за социализм ювелир Лео Франкель и сапожник Огюст Серрайе были уже знакомы с идеями революционного марксизма, влияние которого, к несчастью, слабо ощущалось в Коммуне. Впрочем, часто интуитивная революционная логика побуждала рабочих-коммунаров действовать вопреки прудонистским взглядам. Одним из таких людей был резчик по металлу Альбер Тейс, показавший себя на посту директора почтового управления одним из лучших администраторов Коммуны. Рабочий-ювелир Камелина столь же успешно руководил Монетным двором. Он надолго пережил Коммуну и в 1920 году играл немалую роль при образовании Французской компартии, явившись живым олицетворением ее связи с Коммуной.

Эти и другие рабочие, имена которых будут встречаться читателю, ярко выражали пролетарский характер Коммуны. Они принесли в Коммуну надежды на социальное освобождение, преданность, энергию, мысль и честь рабочего класса Парижа. Кстати, в совете Коммуны относительная доля рабочих была значительно меньше доли рабочих среди всей массы коммунаров. Но рабочие справедливо считали своими представителями в Коммуне многих интеллигентов-социалистов. Таким был талантливый журналист и писатель Верморель. Он еще до Коммуны распространял идеи социализма. Правда, с точки зрения научного социализма и в его взглядах легко заметить теоретическую слабость, присущую всем тогдашним французским социалистам. Энергичный Верморель из-за резкости характера нажил немало врагов. Своей деятельностью в Коммуне, героическим поведением в ее последние дни, он опроверг клеветнические слухи, которые некоторые распускали про него. Верморель был одним из подлинных героев Коммуны.

Социалист Лефрансе завоевал репутацию лучшего социалистического оратора. Этот школьный учитель задолго до образования Коммуны приобрел опыт революционной борьбы и подвергался преследованиям. Он красноречиво показывал ограниченность слепых последователей Прудона, их политическую трусость. Еще за пять месяцев до революции 18 марта он говорил: «Лишь Интернационал и рабочая федерация способны осуществить социальную революцию, которую обозначит провозглашение Коммуны, становящееся все более вероятным».

Наиболее многочисленной группировкой были революционеры-якобинцы. Они романтически преклонялись перед идеями и делами крайних революционеров Великой французской революции, возглавлявшихся Робеспьером. Якобинцы в Коммуне представляли интересы городской мелкой буржуазии, у них были и социалистические стремления, правда довольно неопределенные. Духовным вождем якобинцев являлся Шарль Делеклюз.

Видную роль в Коммуне играл друг Делеклюза адвокат Тамбов. Вместе они боролись против империи Наполеона III. В Коммуне Гамбон входил в комиссию юстиции, а затем — в Комитет общественного спасения. В дни «кровавой недели» он героически сражался на кладбище Пер-Лашез, а потом вместе с Варленом защищал одну из последних баррикад. Но в группе якобинцев, как и других, были и случайные для революции люди вроде Феликса Пиа, шумевшего без толку, но не без вреда больше всех.

К якобинцам примыкали бланкисты, последователи великого революционера Огюста Бланки. Он сам тоже был избран в Коммуну. Однако еще 17 марта полицейские Тьера арестовали его, заточили в тюрьму, так что он узнал о Коммуне уже после ее гибели. Бланкисты — Эд, Дюваль, Ранвье, Ферре, Риго — были крайне удручены отсутствием своего вождя. «Без Бланки нельзя ничего сделать, — говорил Риго, — с Бланки можно сделать все». Блацкисты были энергичными и бесстрашными революционерами, хотя у них, подобно якобинцам, не было ясной социальной программы.

Многие бланкисты входили в Интернационал. Среди них выделялся энергией, революционной смелостью рабочий-литейщик Дюваль. Он был одним из самых решительных руководителей в день 18 марта и стал генералом Коммуны. К несчастью, Дюваль погиб еще в самом начале апреля. Бланкист, член Интернационала, он заслужил исключительную популярность среди рабочих Бельвиля своей самоотверженной борьбой за революцию.

Наибольшим авторитетом среди бланкистов пользовался Тридон, близкий друг Огюста Бланки. Этот в прошлом состоятельный человек своему богатству предпочел служение революции. Талантливый, остроумный журналист, член Интернационала, он, будучи неизлечимо больным, поражал своей сверхчеловеческой выдержкой. Смелыми и преданными революционерами проявили себя Риго и Ферре. Но они, пожалуй, в наибольшей степени выражали слабость бланкистов. Они пренебрегали деловой повседневной работой, питали слабость к ультрареволюционной фразе.

Гюстав Флуранс, которого относят и к бланкистам и к якобинцам, славился беспримерной смелостью. Но из-за нежелания видеть реальные трудности и сложность обстановки он неизменно терпел неудачи. Маркс не зря говорил, что Флуранс слишком полон иллюзий и революционного нетерпения. В отличие от него бланкист Эдуар Вайян, врач и инженер, проявлял в Коммуне несравненно больше деловой выдержки. В Коммуне он ведал делами народного просвещения и стремился внести в него социалистические принципы.

Среди видных деятелей Коммуны выделяется яркая фигура журналиста и писателя Жюля Валлеса. Этот типичный революционер-одиночка, представитель интеллигентской богемы, тем не менее зарекомендовал себя преданным революционером. В последние недели Коммуны Валлес выступал вместе с группой социалистов.

Все вместе коммунары составляли гигантскую массу доблести, необычайной революционной стихийной силы и мужества. Но эти замечательные источники успеха остались нереализованными из-за отсутствия революционной, дисциплинированной партии единомышленников. Когда дело доходит до того, что каждый имеет в душе как бы свою собственную политическую партию, общая борьба обречена на неудачу…

Коммуна возникла стихийно, и ни одна из ее политических группировок не имела к этому времени своей политической программы. Да и сами эти группировки отнюдь не были однородными, четких границ между ними не существовало. Они напряженно искали свою политическую линию, колебались, ошибались. Поэтому Коммуна порой проводила противоречивую политику. Но это была не вина, а беда Коммуны, объясняющаяся невероятно сложной обстановкой, в которой она оказалась. Можно только восхититься тем, что и в таких условиях Коммуна сумела проявить исключительную политическую смелость, беспредельную преданность народу, поразительную интуицию. Ее объединяло и вдохновляло то, что Ленин называл «гениальным чутьем проснувшихся масс».

Среди членов Коммуны, особенно вначале, были колеблющиеся, неустойчивые, случайные люди. Ведь выборы в Коммуну явились торопливой импровизацией. Но в ней образовалось ядро подлинных революционеров. Они горели энтузиазмом и во имя своих идеалов готовы были идти на смерть. И при этом у них хватало особенно редкого мужества не претендовать на непогрешимость. Они способны были чувствовать свою скромную роль в сопоставлении с величием революции. «Пусть умрет память о нас, лишь бы революция была спасена», — говорил социалист Лефрансе, повторяя девиз деятелей Великой французской революции. Гюстав Флуранс, талантливый ученый, пламенный революционер, «Дон-Кихот революции», писал: «Я узнал, что кровью мучеников укрепляется свобода. Если моя кровь может омыть Францию от грязи и укрепить союз родины и свободы, я охотно отдам ее палачам».

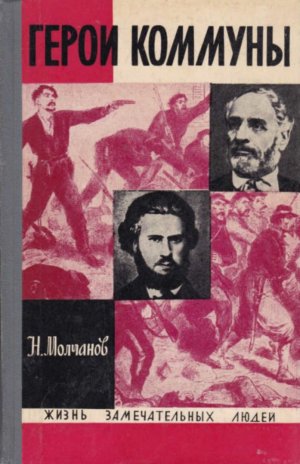

Среди всех деятелей Коммуны выделяются монументальные фигуры Эжена Варлена и Шарля Делеклюза, главных героев этой книги. Оба они занимали важные посты в Коммуне, играли выдающуюся роль в критические моменты ее существования. Но не только это делает их. из ряда вон выходящими фигурами. Это были в полном смысле слова сильные личности, могучие творческие натуры, способные вопреки всему искать и находить правильный путь борьбы, не отступать ни перед какими препятствиями.

Варлен и Делеклюз не единомышленники. Напротив, каждый из них являлся крупнейшим представителем двух различных политических направлений и группировок, образовавшихся в Коммуне. Варлен — убежденный социалист, который еще до Коммуны стал лидером французского рабочего движения. Делеклюз — республиканец, последовательный демократ и революционный якобинец. Он в два раза старше Варлена. А если допустить, что идеи и взгляды тоже имеют возраст, то здесь разрыв между социализмом Варлена и якобинизмом Делеклюза еще больше. Тем не менее в различных мировоззрениях этих двух деятелей оказалось достаточно совпадений, чтобы они сами, подобно представляемым ими социальным силам, выступили в конце концов вместе под знаменем Коммуны.

О Коммуне нередко говорят, что она была последней революцией XIX века и первой революцией XX. Действительно, пролетарская социалистическая природа Коммуны, этого первого в мире рабочего правительства, своеобразно сочеталась с ее революционными буржуазно-демократическими тенденциями, с борьбой коммунаров в защиту республики, против феодально-монархического версальского собрания. Вся сложность социально-политической природы Коммуны как в зеркале отражается в образах Варлена и Делеклюза, в их различиях, в индивидуальном своеобразии каждого из них.

Это люди разного происхождения, один — рабочий-переплетчик, превратившийся в профессионального революционера; другой — представитель буржуазной интеллигенции, журналист и политик. Спокойный, молчаливый, очень сдержанный Варлен и темпераментный, резкий Делеклюз. Его принципиальность и строгость принесли ему прозвище «Стальной брус». О Варлене говорили, что это «Спартак без меча, Христос без бога». Огромный личный авторитет в Коммуне они приобрели благодаря своим необыкновенным нравственным качествам, своей беспредельной преданности делу Коммуны. Каждый из них не представлял себе иной судьбы, чем судьба Коммуны. Ни тому, ни другому и в голову не приходила мысль попытаться спасти свою жизнь. Они погибли вместе с Коммуной. Их героическая решимость, их готовность к самопожертвованию заслоняют все: их ошибки, недостатки, слабости. Они сумели гордо умереть за Коммуну. Разве можно требовать от людей большего?

Коммуна — одно из величайших событий мировой истории. Это одна из тех ослепительных вспышек, которые озаряют поток жизни на многие века. Коммуна — один из великолепнейших порывов человечества к лучшему будущему. И если искать людей, которые в наибольшей степени олицетворяли Коммуну, то это были именно Варлен и Делеклюз, ее бессмертные мученики, которые, по словам Маркса, «навеки запечатлены в великом сердце рабочего класса».

ШАРЛЬ ДЕЛЕКЛЮЗ

I

Шарль Делеклюз, четырнадцатилетний ученик лицея Ландри на улице Шоссе д’Антен, оказался среди тех неудачников, которых родители не забрали домой на пасхальные каникулы 1824 года. Изнывая от скуки, мальчики слонялись по пустым дортуарам и классам. Постепенно они собрались во дворе лицея, залитом теплым апрельским солнцем. Кто-то придумал разделиться на две группы и устроить сражение. Скоро всех охватил такой азарт, что игра превратилась в настоящую драку. Отнюдь не отличавшийся физической силой, но быстро увлекавшийся Шарль нечаянно так сильно ударил товарища, что чуть не выбил ему глаз. Именно в этот момент во дворе появился директор лицея г-н Ландри. Не хватало еще, чтобы его образцовый лицей приобрел репутацию заведения, где калечат учеников! Не обращая внимания на искреннее огорчение и раскаяние юного Делеклюза, разгневанный г-н Ландри сурово наказал его. Провинившийся должен был отправиться в карцер и находиться там до тех пор, пока не перепишет четыре тысячи строчек стихотворений.

Никто не ожидал, что Делеклюз выйдет из карцера раньше, чем дней через десять. Но, к общему удивлению, Шарль выполнил урок, заданный ему в наказание, за два дня! Он объяснил, что боялся больше всего, как бы судороги, сводившие его измученные пальцы, не помешали ему. Директор Ландри, уже до этого понявший несправедливость наказания, решил загладить свою чрезмерную строгость. Он объявил, что Делеклюз заслуживает за свое необычайное усердие награды: права в течение восьми дней носить почетный серебряный крест, предназначенный самому отличившемуся ученику, а также приглашения на обед к директору. Шарль Делеклюз гордо отказался от награды. Мальчик был очень обидчив и крайне чуток к любой несправедливости. Он отличался также пылким и воинственным темпераментом.

Независимостью и резкостью характера Шарль выделялся еще в своей семье. Его мать, скромная, очень набожная женщина, горячо любила своего старшего сына. Из восьми ее детей пятеро умерли в раннем детстве. Выжили трое — Шарль и его сестры. Потом появился маленький брат, на десять лет моложе Шарля. Глава семьи, хотя и был полицейским комиссаром в маленьком городе Дрё в семидесяти километрах западнее Парижа, где 2 октября 1809 года родился Шарль, отнюдь не отличался строгостью. Жизнерадостный и добрый, любитель выпить, он спокойно довольствовался скромным окладом в 800 франков. К тому же брат его жены, богатый барон Лавенан подарил сестре ренту, приносившую 1600 франков в год, а кроме того, иногда оплачивал долги семейства. Детство Шарля Делеклюза проходило в обеспеченном, можно сказать, буржуазном семействе. Его отец имел возможность пренебречь скромным муниципальным училищем в Дрё и отдать сына в парижский лицей Ландри, пользовавшийся хорошей репутацией. Шарль проявил исключительные способности и получал, как правило, самые высокие оценки. Вот почему г-н Ландри полюбил своего ученика, несмотря на его довольно строптивый характер, и надолго сохранил дружеские отношения с ним и его семьей.

В 1827 году молодой Делеклюз блестяще закончил лицей по классу риторики и начал изучать право. Но скромные денежные средства семьи не позволили ему продолжать учебу в столице; и он возвращается в Дрё. Здесь его взял письмоводителем в свою контору адвокат Даверне. Через него Шарль познакомился с помощником нотариуса Скеллем, который скоро стал его другом. Странная это была дружба. Скелль имел заслуженную репутацию благонамеренного молодого человека, уважающего все, что полагается: короля, церковь, существующие законы. Иное дело Шарль Делеклюз. С юных лет он буквально влюблен в Великую французскую революцию — в ее идеи, в ее героев. В реставрированной после падения Наполеона монархии Бурбонов о революции невозможно было узнать в школе: там ее либо не упоминали, либо проклинали. Но ведь еще жили свидетели и участники этой революции. Одним из них был отец Шарля. В 1792 году он добровольно вступил в революционную армию и заслужил нашивки сержанта. Шарль с увлечением слушал рассказы отца о походах против армий европейских аристократов, об осаде Лилля, в которой участвовал этот бывший сержант, вспоминавший о людях Конвента, о бесстрашных якобинцах. Иногда старик, расчувствовавшись, запевал запрещенную «Марсельезу». А в Париже Делеклюз учился как раз в пору повального увлечения молодежи революцией. Не только Дантон, но Робеспьер и даже грозный Марат, которым в то время пугали детей, становились кумирами парижской учащейся молодежи. Когда Шарль Делеклюз, вернувшись из Парижа, стал служить у адвоката Даверне, он познакомился с идеями Сен-Симона; патрон оказался поклонником великого социалиста-утописта. Делеклюза не могла не восхитить мысль Сен-Симона о том, что Франция ничего не потеряла бы от исчезновения тридцати тысяч ее главных представителей дворянства, духовенства, политических деятелей, чиновников и земельных собственников, тогда как непоправимой потерей была бы гибель трех тысяч ее ученых, художников и промышленников.

Между тем в июле 1830 года в Париже происходит революция. Власть Бурбонов в лице Карла X, пытавшегося восстановить абсолютистские порядки, свергнута. Но кучка политиканов, и прежде всего молодой беспринципный Адольф Тьер, украли у народа плоды совершенной им революции. Во Франции сохранилась монархия, правда такая, которая из феодальной теперь превращалась в буржуазную. Королем стал Луи-Филипп Орлеанский. Однако новый режим дал власть только одной части буржуазии. Установилось царство банкиров, таких, как Лаффит и Перье. Основная часть буржуазии еще не получила доступа к власти. Число людей, пользующихся избирательным правом, увеличилось незначительно: с 90 до 240 тысяч. И хотя отныне можно было сколько угодно петь «Марсельезу» и любоваться трехцветным флагом, республиканское движение не только не прекратилось, но резко усилилось.

Известие о революции застало Делеклюза в Дрё. Теперь все его помыслы сосредоточены на том, чтобы поскорее перебраться в столицу. Революция, несомненно, будет продолжаться, как это было с Великой революцией, история которой все больше вдохновляла Делеклюза. Вскоре он подыскал себе место письмоводителя у парижского адвоката Валле и в ноябре 1830 года уже оказался в Париже. Там он вскоре вступает в республиканское общество «Друзья народа», возникшее в самый разгар июльской революции. Сначала общество действовало открыто и легально, но уже через два месяца после июльской революции преследования властей превратили его в тайное. Оно не было особенно многочисленным: в него входило около 600 человек. Однако «Друзья народа» быстро приобрели широкое влияние. Общество состояло главным образом из молодых людей вроде Делеклюза, вносивших в него неистовый юношеский энтузиазм и романтические иллюзии. Четкой политической программы или единой системы взглядов у них не было; чувства и мечты заменяли идеи. Большинство «Друзей народа» называли себя якобинцами и превозносили Конвент. На своих многочисленных собраниях они без конца цитировали Демулена, Робеспьера или Марата. Во всяком случае, общество оказалось самой левой и самой революционной французской политической организацией тех времен.

Еще раньше, во время учебы в Париже, Делеклюз слышал речи вождя общества Годфруа Кавеньяка. Этот высокий молодой человек с блестящими глазами и орлиным носом, одетый в длинный, наглухо застегнутый сюртук, поразил его своей энергией, отрывистой, категорической манерой речи. Сын члена Конвента, Кавеньяк страстно прославлял якобинцев. Преклонение перед монтаньярами заменяло программу. Образы Робеспьера и Сен-Жюста вдохновляли сильнее теоретических формул, наводивших на молодежь скуку. Кавеньяк, один из храбрейших участников июльской революции, теперь предстал в новом ореоле. Он гневно возмущался ничтожными результатами революции и требовал ее продолжения. В обществе «Друзья народа» состояли и еще более крайние революционеры, такие, как студент-юрист Огюст Бланки. Он настаивал на немедленной организации вооруженного заговора. Делеклюз с головой окунулся в дела общества и стал одним из его наиболее ревностных участников.

Он горит желанием послужить революции. А возможностей для этого в Париже сколько угодно. В последние месяцы 1830 года столица охвачена волнениями из-за суда над бывшими министрами Карла X. Это они своими ордонансами пытались восстановить абсолютизм и спровоцировали кровопролитие июльских дней. Сейчас министры во главе с ярым роялистом князем Полиньяком заключены в Венсеннский замок и ждут суда. По мнению июльских борцов, министры заслуживают смертной казни. Однако Луи-Филипп вдруг заговорил о своем величайшем отвращении к пролитию крови. Дело в том, что в душе он мечтал о том же, к чему стремились Полиньяк и министры его кабинета. И вот в августе в палату депутатов вносится закон об отмене смертной казни. Слепому ясно, что Луи-Филипп хочет спасти Полиньяка. Рабочие предместий выходят на демонстрации с криками: «Смерть министрам!» С оружием в руках они окружают Венсеннский замок. В декабре, когда начался суд, дело уже запахло восстанием. Палата пэров, заседавшая в Люксембургском дворце, окружена войсками, город превращен в военный лагерь. Народ бурлит, но восстание совершенно не подготовлено и явно обречено на неудачу. Общество «Друзья народа» призывает своих сторонников предотвратить бесполезное побоище. Тысячи студентов бегают по городу и уговаривают нетерпеливых и ослепленных ненавистью сограждан не выступать раньше времени, беречь силы революции. Делеклюз в самой гуще этих событий. Однажды в суматохе уличного столкновения увесистый булыжник попадает ему в голову. Первая рана!

Увы, участие в революционном движении редко обходится без неприятностей. В январе 1831 года Делеклюз теряет работу. Его патрон уже давно возмущался тем, что молодой клерк вместо того, чтобы переписывать деловые бумаги, предается бунтарской деятельности. И вообще благонамеренный адвокат не хочет иметь дело с врагами короля. После ожесточенного спора Делеклюзу пришлось покинуть контору г-на Валле. Он сразу оказался без гроша денег и без крыши над головой. Только добрый Друг Скелль поддерживал его, посылая время от времени франков по пятьдесят. Но вот судьба вновь улыбнулась молодому революционеру. Богатый дядя барон Лавенан приютил его в своем доме на улице Бюффо, на Монмартре. Более того, он настоятельно посоветовал племяннику Продолжать учебу. Делеклюз записался на факультет права, но по-прежнему гораздо больше времени он проводит на политических собраниях, чем в лекционных аудиториях Сорбонны. К тому же и здесь, во дворе Сорбонны, непрерывно происходят политические манифестации, непременным участником которых является Делеклюз.

Уже в эти годы он окончательно и бесповоротно определяет свой жизненный путь. Революционная деятельность становится жизненной потребностью Делеклюза. Ни практические соображения, ни трудности, ни его слабое здоровье — ничто не может теперь отвлечь его от борьбы за свои идеалы. Впрочем, не только это мешает ему посвятить себя учебе.

Весной 1831 года отец Шарля теряет должность комиссара в Дрё, а вместе с ней и скудное, но регулярное жалованье. Попытки найти новое место или получить пенсию не увенчались успехом. Надежды на богатого дядюшку тоже плохи. Революция пошатнула его денежные дела: он вынужден сначала сократить, а потом и вовсе прекратить денежную помощь сестре, матери Шарля. Теперь Делеклюз не только не может рассчитывать на помощь родителей, но должен сам помогать им. Он ищет работу и опять устраивается к одному адвокату. Зарабатывает он мало и ведет полуголодную жизнь нищего студента.

Быть может, стоит отказаться от революционных иллюзий и посвятить силы упрочению своего положения? Все в один голос предсказывают, что Делеклюзу при его способностях легко сделать выгодную карьеру. Тем более что у него перед глазами наглядный пример того, насколько это просто. Его друг Скелль удачно женится, покупает собственную нотариальную контору. Он часто пишет Делеклюзу и проявляет поистине братское отношение к нему, постоянно предлагая денежную помощь. В трудный момент, когда отец Делеклюза лишился должности, Скелль даже хотел продать свои золотые часы, чтобы помочь ему. Его многочисленные письма к Делеклюзу обычно начинаются с выражения беспокойства по поводу длительного молчания друга. Но главное в них — постоянные, упорные попытки направить Шарля на истинный путь, отвратить его от пагубной революционной деятельности, просьбы быть осторожнее, предусмотрительнее. «Прошу вас, — пишет Скелль летом 1831 года, — быть осторожным в день 14 июля и в годовщину июльской революции. Ведь вы сами должны признать, что республиканская партия представляет меньшинство и что все ее крики, все эти угрозы не приведут ни к каким результатам». В следующем письме Скелль снова упрекает друга за молчание и пишет: «У меня гораздо больше оснований беспокоиться о вас, чем вам обо мне, учитывая вашу физическую слабость, а также вашу вспыльчивую, взбалмошную голову, наполненную идеями мщения, смуты, войны, революции. Вы рискуете тем, что в любое время вас могут убить или, по меньшей мере, арестовать, тогда как мне, другу порядка и спокойствия, ничто не может угрожать. Вы хотите всего достичь насилием, я же хочу только того, что нам дают законы. Сравните мое и ваше положение и, если сможете, сделайте выводы».

Многие письма Скелля к Делеклюзу — это целые политические трактаты, написанные в духе самого благонамеренного консерватизма. Увлеченный идеей спасения друга от пагубных заблуждений и возвращения его в лоно мещанского благоразумия, простодушный Скелль пускает в ход все, напирая, в частности, на сыновний долг. Вот что он писал 27 сентября 1831 года: «Вчера я был в Дрё и застал вашего отца, вашу мать и вашу сестру в состоянии смертельного беспокойства. Они вам пишут без конца, а вы им ничего не отвечаете. Из этого они заключают, что вы были втянуты в одно из последних волнений и что вас заключили в тюрьму, где вы страдаете, искупая ошибки вашего беспокойного ума, охваченного злосчастными навязчивыми идеями… Неужели никогда, мой дорогой Делеклюз, у вас не откроются глаза и вы никогда не станете настолько мудрым, чтобы осознать ту мысль, что постоянные политические волнения не могут иметь никаких других результатов, кроме паралича торговли, огорчения порядочных людей, нашего ослабления и раскола перед лицом заграницы и ликвидации достижений июльской революции? Назовите мне хотя бы одного солидного политического деятеля, который решился бы назвать себя республиканцем…»

Видимо, Делеклюз подолгу не писал Скеллю не только потому, что все его время и силы отданы революционной деятельности. Что мог сказать ему Делеклюз? Что буржуазное благополучие, которым тот пытался его соблазнить, заслуживает лишь презрения? Что есть высшие духовные и нравственные ценности, которые для него важнее любого эгоистического благоденствия? Что по-настоящему честный, порядочный человек не может мириться с царством несправедливости, угнетения, мракобесия? Что личная судьба может быть принесена в жертву интересам народа, интересам прогресса, что за свободу можно идти на смерть? Что мог написать Делеклюз своему доброжелателю, подыскавшему ему доходную адвокатскую контору и выгодную невесту и думавшему, что тем самым он осчастливил друга? Как объяснить ему, что понятие счастья и смысла жизни для Делеклюза определяется совсем иначе, чем для преуспевающего молодого нотариуса?

Делеклюз с грустью думал о непреодолимой интеллектуальной ограниченности и моральной черствости, под защитой которых спокойно и счастливо существовал, подобно многим, его случайный друг. Шарль Делеклюз, несмотря на свою внешнюю резкость, был бесконечно добрым, мягким человеком. Он нежно любил своих родителей, свою сестру, трогательно о них заботился. Но его высокие нравственные качества и влекли его на тот гибельный, по мнению Скелля, путь, который Делеклюз считал прекрасным и с которого он не свернет никогда. Вот почему он не отвечает на увещевания Скелля, отделываясь все более редкими и короткими письмами.

А политическая жизнь Франции, поглощавшая все мысли и чувства Делеклюза, представляла собой в это первое десятилетие царствования Луи-Филицца почти непрерывную, ожесточенную гражданскую войну. Поскольку Луи-Филипп получил корону в результате революции, в первое время его называли «королем баррикад». Но уже вскоре это звание стало звучать как жестокое издевательство. В самом деле, восстания почти непрерывно потрясают страну. Бурное развитие капитализма вызвало резкий рост рабочего класса, который впервые начинает решительно выступать на политической сцене. Широкие слои мелкой буржуазии были также глубоко разочарованы итогами июльской революции, которая дала власть только кучке крупных финансистов. Обострялись противоречия внутри правящего класса. Даже монархисты боролись за то, чтобы посадить на трон вместо Луи-Филиппа своих претендентов. Словом, посев июльской революции прорастал в виде баррикад.

Разнородная оппозиция беспрерывно со всех сторон терзала июльскую монархию. Она яростно отбивалась от нападок газет. С июля 1830 года по сентябрь 1834 года состоялось 520 судебных процессов по делам печати. Журналисты в общей сложности были приговорены к 106 годам тюрьмы и 400 тысячам франков штрафа. Но происходило кое-что и посерьезнее. В ноябре 1831 года вспыхнуло грозное восстание рабочих Лиона, поднявшихся под лозунгом «Жить работая или умереть сражаясь». Весь город оказался во власти пролетариата. Потребовалось послать 36-тысячную армию, чтобы подавить восстание. Через три месяца начались волнения в Гренобле.

Новый, 1832 год принес новые мятежи и восстания. Январь ознаменовался так называемым «заговором на башнях собора Парижской богоматери». Спустя месяц был раскрыт «заговор на улице Прувер». Только эпидемия холеры, начавшаяся в марте, приостановила на время политические волнения, заговоры и восстания. Впрочем, уже в апреле предпринимается попытка роялистского мятежа, возглавленного герцогиней Беррийской. Но крупнейшим событием года оказалось республиканское восстание в июне, в котором участвовал Шарль Делеклюз.

Республиканцы давно уже говорили о необходимости восстания. Поводом для него послужили 5 июня похороны генерала Ламарка, который приобрел большую популярность своей оппозицией режиму Луи-Филиппа. Грандиозная толпа собралась на похороны. Недалеко от Аустерлицкого моста на шествие напала кавалерия. Кварталы Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, площадь Бастилии немедленно покрылись баррикадами. В ночь с 5 на 6 июня восставшие уже, казалось, одерживали верх. Но в этот критический момент буржуазные республиканцы, сами не ожидавшие такого размаха событий, струсили и расстроили ряды восставших.

Только рабочие дрались до конца, защищая баррикады на углу улиц Сен-Мерри и Сен-Мартен. Начавшись выступлением разных групп республиканцев, восстание приобрело пролетарский характер. На баррикаде у монастыря Сен-Мерри в рядах бойцов находился Шарль Делеклюз.

Он сражался рядом со своим двоюродным братом Бержероном, уроженцем Шони, где родился отец Шарля, где жила сестра отца, мать Бержерона. Двоюродный брат оказался единомышленником Делеклюза. Студент-юрист, зарабатывавший на жизнь частными уроками, он тоже состоял в обществе «Друзья народа» и был руководителем секции «Права человека», приобретавшей большое влияние.

Друзьям повезло — они не были арестованы и преданы суду, как это случилось со многими инсургентами. Впрочем, Бержерон вскоре попал в тюрьму из-за очередного покушения на жизнь короля. В Луи-Филиппа в эти годы стреляли очень часто, хотя и не очень метко. 19 ноября 1832 года король направлялся в палату депутатов для торжественного открытия сессии. Из толпы на Пон-Ройяль прогремели пистолетные выстрелы. Стрелявшего задержать не удалось, но полиция подозревала Бержерона и арестовала его. На суде он держался очень смело и открыто провозглашал свои республиканские убеждения, доказав в то же время свою непричастность к покушению.

Делеклюз оказался одним из свидетелей на процессе, и это имело для него некоторые косвенные последствия. Его богатый дядя барон Лавенан уже давно с неприязнью следил за делами Делеклюза. Барон был крайне практичным человеком и неизменно проявлял преданность всем режимам, сменявшимся во Франции после революции. Когда он узнал, что Делеклюза вызывал прокурор в связи с делом Бержерона, он грубо отказал племяннику от дома. Итак, «порядочное» общество выбрасывало Делеклюза из своей среды. Зато его «общественное положение» революционера определялось со все большей ясностью. В письме к сыну барона Лавенана, своему кузену, Делеклюз писал по поводу этого эпизода: «Может быть, если я не ошибаюсь, не так уж далек тот день, когда возникнет потребность в сближении с республиканцами для тех, кто сейчас бежит от них, как от чумы». Для Делеклюза этот день не наступит, ибо он становился не только республиканцем, но революционером, чего буржуазия не простит ему никогда.

Итак, у Делеклюза в его послужном списке революционера уже была первая рана, полученная в уличном столкновении, затем участие в бою на баррикаде; не хватало тюрьмы. Этого не пришлось долго ждать.

Республиканское революционное движение усиливалось. В начале 1833 года место распавшегося общества «Друзей народа» заняло общество «Прав человека». В новой организации республиканцев оказалось теперь много рабочих. Только в Париже в общество входило четыре тысячи человек. Внутри общества «Прав человека» боролись две тенденции: одни выступали за мирную и легальную деятельность, другие мечтали только о баррикадах. Среди последних находились Делеклюз и все, кто называл себя якобинцами. Они особенно сблизились с рабочими. Даже умеренные члены общества, которых называли жирондистами, все чаще требовали не только установления политической демократии, но и социального равенства, улучшения участи рабочих.

Стоявшее у власти правительство Тьера и Гизо решило «обуздать тигра анархии» и нанести обществу «Прав человека» смертельный удар. Для этого 25 марта 1834 года в палате провели «закон об ассоциациях», запрещавший всякую политическую оппозицию. Сразу же вспыхнуло восстание. Оно началось 9 апреля в Лионе, и его главной силой вновь оказались рабочие. Четыре дня в городе шли ожесточенные бои между войсками и восставшими. Артиллерия полностью разрушила некоторые кварталы. 13 апреля восстание было подавлено с исключительной жестокостью. Революционные выступления произошли одновременно в Сент-Этьене, Гренобле, Марселе, Перпиньяне, Оксере, Шалоне, Энинале, Пуатье и Клермон-Ферране.

В Париже самые воинственные члены общества «Прав человека», среди которых был и Делеклюз, с энтузиазмом готовились к восстанию. Когда 10 апреля стало известно о сражениях в Лионе, они потребовали от Центрального комитета общества немедленного призыва к восстанию. Но вожди заколебались. Позднее Делеклюз вспоминал: «В течение двух дней таинственное влияние парализовывало деятельность партии в то время, когда лионцы умирали как герои». 12 апреля в редакции республиканской газеты «Трибюн» собрались самые смелые, которые вырвали наконец у вождей решение о выступлении. Делеклюз и его одиннадцать товарищей уже собирались уходить из своей штаб-квартиры, чтобы дать нетерпеливо ожидавшим их товарищам сигнал начинать восстание. В этот момент в редакции раздался стук прикладов. Бежать было поздно. Спустя несколько минут Делеклюз и его товарищи, окруженные плотной цепью полицейских, шагали к тюрьме.

По приказу Тьера в этот день арестовали более сотни наиболее активных членов общества «Прав человека». Восстание лишилось своих вождей, но десятки тысяч человек готовы были идти на баррикады.

Когда Делеклюз и его товарищи оказались в тюрьме Сент-Пелажи, их поразила крайняя предупредительность и любезность тюремщиков. Ведь еще никто не знал, каков будет исход восстания. В случае его успеха нынешние заключенные могут возглавить правительство. А они, повиснув на решетках окон, затаив дыхание прислушивались к звукам стрельбы. Ждать пришлось недолго; беспорядочные выстрелы сменяются регулярными залпами. Это верный признак поражения. Сразу изменилось отношение тюремщиков. Когда привезли много новых заключенных, окровавленных и пахнущих пороховым дымом, их уже заталкивали в камеры без всяких церемоний.

Восставшие, лишенные руководства, не выдержали натиска войск и одну за другой сдали к утру 14 апреля все свои баррикады. Восстание закончилось кровавой расправой. На улице Транснонен, у дома 12, был ранен один офицер. Солдаты ворвались в дом и перебили всех, кто там находился, включая женщин и детей.

Наступило время жестоких гонений против республиканцев, время бесконечных судебных процессов, преследований печати и любых демократических выступлений. Новые покушения на Луи-Филиппа еще более усилили ярость властей. В 1836 году Делеклюз оказался под угрозой суда за участие в заговоре и одновременно за то, что он состоял членом тайного общества. Чтобы избежать тюрьмы, он уезжает в Бельгию. Там в это время было много беглецов из Франции. Бельгийское правительство короля Леопольда встретило их неприветливо. Одних выслали, других, как, например, Делеклюза, поставили под надзор полиции и обязали жить лишь в строго определенных местах. Положение его было нелегким. Надо было прежде всего найти работу, чтобы прокормиться самому и помогать родителям. Он становится сначала преподавателем в Коммерческой школе, созданной французским политическим эмигрантом Лабруссом. Делеклюз пытается также попробовать свои силы в журналистике, и его статьи появляются в бельгийских газетах. Но все это давало очень мало. Иногда приходилось прибегать к плохо оплачиваемой переписке и к частным урокам.

Только в конце 1838 года положение Делеклюза несколько улучшается. Группа демократов из Шарлеруа решила издавать свою газету. Сначала Делеклюза пригласили просто сотрудничать в ней, а вскоре его сделали редактором. Под руководством Делеклюза, обнаружившего качества отличного журналиста, «Журналь де Шарлеруа» быстро завоевала популярность и стала одним из самых видных органов бельгийской демократической оппозиции. Дела Делеклюза пошли столь успешно, что вскоре он уже самостоятельно начинает издавать в Брюсселе сатирический журнал. Но мысли о возвращении во Францию не оставляют его. Наконец вышел закон, позволяющий эмигрантам вернуться, и 1 января 1841 года он выезжает из Брюсселя в Париж, где встречается наконец с родителями, сестрой и братом, которых он не видел 45 февраля 1836 года. Шарль был теперь единственной опорой семьи; барон Лавенан не давал больше сестре ни гроша. Вернувшись на родину, Делеклюз пытался сначала работать в одной железнодорожной компании. Но область коммерции оказалась ему совершенно чуждой. Вскоре ему предложили более подходящее для него дело — пост заместителя редактора провинциальной газеты «Эмпарсьяль дю Нор». В конце августа 1841 года Делеклюз отправляется в Валансьен, небольшой промышленный город в департаменте Нор, недалеко от границы с Бельгией, в двухстах километрах к северу от Парижа. Конечно, уже всем ясно, что Делеклюз создан для журналистики и политики. Но какую политическую роль играет газета и какое место в политике займет теперь революционер Делеклюз?

Политическая обстановка во Франции была мрачной. Казалось, Луи-Филипп, выдержав революционный натиск, как-то стабилизовал свою власть. Действительно, республиканские и революционные силы дезорганизованы и ослаблены после поражения восстания 1834 года. Попытка крайне левых революционеров Бербеса и Бланки поднять новое восстание в 1839 году кончилась крахом, и они сидели теперь в одиночных камерах в замке Монсен-Мишель. Буржуазные республиканцы, группировавшиеся вокруг газеты «Насьональ», оказались неспособными возглавить демократическое движение и проповедовали умеренность, осуждали революцию и готовы были идти на сделки с правительством Луи-Филиппа. Рабочий класс еще не созрел для политической организации. Словом, это был тоскливый и туманный переходный период, когда все как-то успокоилось, а революционное движение если и не умерло, то как бы заснуло.

Особенно тяжело было в провинции. Новые суровые законы о печати не только уничтожили свыше тридцати газет, но и поставили оставшиеся газеты в такое положение, что они всегда оказывались перед угрозой преследования и закрытия, как только на их страницах появлялось свободное слово. Как и прежде, провинциальные республиканцы и их газеты смотрели на Париж, ожидая оттуда лозунгов, советов и поддержки. Что касается «Эмпарсьяль дю Нор», основанной в 1839 году, то до прихода Делеклюза она ориентировалась на парижскую «Насьональ», становившуюся с каждым днем все более благонамеренной, робкой и консервативной. Правда, она все же оставалась оппозиционной газетой, в отличие от выходивших в Валансьене еще двух газет, одна из которых была органом супрефектуры, то есть правительства, а другая — «династической левой» Одиллона Барро, отличавшейся от официозных газет лишь либеральными оттенками.

Хотя Делеклюз сначала является вторым лицом в редакции и лишь через некоторое время станет ее директором, он сразу придает газете значительно более смелый, более демократический и революционно-республиканский характер. Другого трудно было ожидать от него. Ведь не случайно сразу после возвращения Делеклюза из Бельгии по специальному указанию министерства внутренних дел над ним был установлен строжайший полицейский надзор. Супрефект Валансьена докладывал своему начальству: «Я отдал комиссару полиции приказ осуществлять тщательное, незаметное и беспрерывное наблюдение за поведением этого анархиста».

Делеклюз с первых шагов своей деятельности на посту редактора начинает критиковать правительство. Уже через месяц после появления Делеклюза в газете против нее начинается судебное преследование за критику принципа неприкосновенности короля и за оскорбление его величества. «Эмпарсьяль» непрерывно вступает в поле мику с реакционными газетами департамента Нор. Газета критикует мэра Валансьена Дире и супрефекта барона Пти де Лафоса. Они превращаются в постоянную мишень для насмешек. Делеклюз не упускает ни одного случая, чтобы не обрушиться на клерикалов. Особенно активизируется «Эмпарсьяль» во время проведения выборов. В марте 1843 года Делеклюзу уже приходится прилагать огромные усилия, чтобы выплатить крупный денежный штраф. Через год новый приговор за «искаженную» информацию. Делеклюз должен выплатить две тысячи франков штрафа и отсидеть месяц в тюрьме.

Там Шарль Делеклюз и получил письмо от своей сестры Аземии, которая была самым близким ему человеком в семье, а затем стала другом и единомышленником. В письме Аземия ласково и грустно подшучивала над братом: «Мне кажется, мой бедный мальчик, что тебе на роду написано через каждые десять лет находиться в тюрьме. Двадцать лет назад, когда ты был в пансионе Ландри, ты писал маме, как печально тебе проводить пасхальные праздники в карцере, куда тебя посадили за то, что ты, играя, повредил глаз своему товарищу. Ровно через десять лет, в апреле 1834 года, тебя арестовали в редакции «Трибюн». И сейчас, в 1844 году, ты снова в тюрьме и снова страдаешь за справедливость и за правду».

Выйдя из тюрьмы, Делеклюз немедленно возобновляет борьбу с клерикалами. Ожесточенная полемика с католической газетой «Эмансипатёр» дошла до такой остроты, что Делеклюз послал директору этой газеты вызов на дуэль, от которой тот, впрочем, отказался. Вскоре такой же эпизод с дуэлью (это обычный тогда метод решения газетных конфликтов) произошел у Делеклюза с директором газеты «Курье дю Нор», который тоже струсил и не принял вызова. Зато он добился того, что суд присудил Делеклюза к штрафу в три тысячи франков.

Так продолжалось все годы его пребывания в Валансьене. Непрерывная, ожесточенная борьба с политическими противниками, напряженная полемика, острые споры, доходящие до дуэлей, часто оканчивающиеся для Делеклюза штрафом или тюрьмой, — такова жизнь этого прирожденного борца и революционера.

Близкие Делеклюза: отец, мать, особенно сестра — внимательно читают его газету. Они следят за всеми перипетиями тревожной деятельности Шарля. Испуганные его бесконечными процессами, конфликтами, они в своих многочисленных письмах не устают призывать его к осторожности, умеренности и даже советуют найти менее опасное занятие. Впрочем, его сестра, увлеченная жаром тех споров, которые ведет ее брат, порой не может сдержать чувства одобрения и восхищения. Все эти годы Делеклюз может быть спокоен за своих близких, поскольку у него теперь достаточно денег, чтобы содержать их. Более того, ему хватает средств даже для удовлетворения одной своей слабости: он любит элегантно одеваться и сейчас может себе это позволить.

Между тем в Париже на арене политики и журналистики появляются люди, с которыми Делеклюз находит общий язык. В 1843 году начинает выходить республиканская газета «Реформ», значительно более левая, чем утратившая свой пыл «Насьональ». Вокруг новой газеты объединяются политические деятели, которых называют радикалами, а иногда и социалистами, впрочем, без особых к тому оснований. Среди них выделяются депутаты палаты Ледрю-Роллен, Арагу, проповедник мелкобуржуазного социализма Луи Блан. Еще до выхода новой газеты Делеклюз связывается с ними, помогает собирать деньги для ее издания, начинает сотрудничать с Ледрю-Ролленом и его друзьями. Этот лидер радикалов всем своим обликом, жизнью, характером и мыслями несомненный буржуа. Но это левый республиканец. Более того, он много и часто говорит о тяжелом положении рабочего класса, причем говорит очень эффектно. Высокий, красивый, с громовым голосом и широкими жестами, он явно создан для пышного красноречия во французском стиле. Правда, красноречие у него больше походит на декламацию. Во всяком случае, этот способный человек, к тому же с якобинскими, столь милыми сердцу Делеклюза идеями, не мог ему не понравиться. Поскольку Делеклюз не склонен к научному теоретическому анализу, к строго логической последовательности в политическом мышлении, он не видит зияющих несоответствий, противоречий и пробелов во взглядах Ледрю-Роллена. А этот «социалист», по его собственным словам, требует социальных реформ только для того, чтобы «спасти собственность от коммунистов». В конечном счете реальный смысл деятельности Ледрю-Роллена сводился к выступлениям за всеобщее избирательное право и за улучшение участи рабочих в буржуазном обществе. Но это уже было кое-что. Во всяком случае, в палате депутатов он оказался самым левым, а его газета «Реформ» — главным органом республиканцев. Делеклюз становится активным и боевым союзником Ледрю-Роллена. Его Газета «Эмпарсьяль дю Нор» выступает с теми же идеями, что и парижская «Реформ». Благодаря этому идеи радикалов привлекают на севере Франции много новых сторонников.

Тем временем Делеклюз приобретает новых врагов. Они появляются даже среди недавних его политических единомышленников, которые входят в административный совет газеты. Им совершенно не по вкусу ее новый радикальный характер. Они хотели бы по-прежнему равняться на умеренную «Насьональ», а не на радикальную «Реформ». Правда, в этом конфликте сказался и независимый, прямолинейный характер Делеклюза, его неумение лавировать и хитрить. Дело дошло до того, что Новые враги Делеклюза составили оскорбительный пасквиль и разослали его подписчикам «Эмпарсьяль дю Нор». В каких только преступлениях его не обвиняют! В памфлете используются все имеющиеся во французском языке оскорбительные слова, в нем говорится о «низости» Делеклюза, который, оказывается, «провокатор, наглец, циник и, что хуже всего, человек, который платит черной неблагодарностью тем, кто сделал для него все». Пасквиль заканчивается так: «Если бы подобный человек имел столько силы, сколько у него злобы, то это было бы общественное бедствие и когда-нибудь в истории Валансьена можно было бы прочитать: город испытывал бедствие от чумы в 1008 году, от холеры в 1832-м и от Делеклюза в 1847 году».

В отчаянии от нелепых оскорблений и нападок, Делеклюз решает бросить газету и уехать в Париж. Но радикалы Парижа и севера Франции выступают в его поддержку, развертывают кампанию по сбору денег и помогают выкупить газету у противников Делеклюза. Теперь «Эмпарсьяль» переходит полностью под его контроль.