Рисунки художника К. КУЗНЕЦОВА

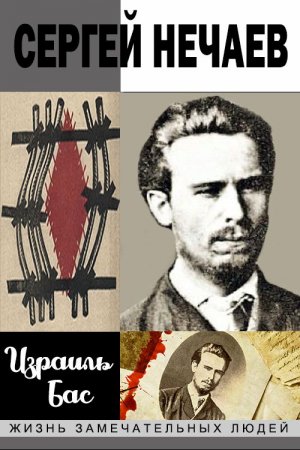

Если бы редакция созвала общее собрание всех читателей — набралось бы их несколько десятков тысяч, и если бы им всем сказать: «а ну-ка, поднимите руки, кто знает про Сергея Нечаева», — нам кажется, поднялось бы не более десятка рук тех ребят, которые знают что-нибудь о жизни отважного революционера и великого бунтаря Сергея Нечаева.

Придавленный тяжелым каблуком «царя-освободителя», который освободителем был прозван потому, что освободил крестьян от… земли, стонал огромный стотридцатимиллионный народ, и Нечаев был одним из крохотной горсти мужественных людей, отдавших свой мощный ум, силу, ловкость и невероятную энергию на борьбу с царским строем.

Для наших читателей описание его жизни, полной приключений и опасностей, побегов и баррикадных боев, будет интересным. Напишите, товарищи-читатели, что вам нравится в описании жизни Нечаева.

Глава первая

ЗНАКОМСТВО С ОХРАНКОЙ

— …Нечаев голосует за казнь царя, — спокойно сообщил Желябов.

Перовская вспыхнула чувством радостной гордости, но тотчас овладела собой и в тон Желябову произнесла:

— Чего и следовало ожидать…

Остальные молчаливым кивком головы поддержали реплику. И только тогда к сидевшему в тени народовольцу вернулся дар слова.

— Позвольте, — вскричал он, — но мне совершенно непонятно, почему так и следовало ожидать, чтоб голос из загробного мира высказался за казнь царя?! Может, мне показалось, что вы назвали Сергея Нечаева? — нерешительно обратился он к Желябову, но, получив утвердительный ответ, с еще большей горячностью заговорил:

— Значит, Нечаев жив! Вы говорили с ним?! Но почему он не здесь? Где он был эти восемь лет?..

Желябов с прежним спокойствием произнес:

— Товарищ только что из Москвы. Он не знает, что перед Исполнительным Комитетом даже царские тайники растворяют свои двери. И не знает… — но здесь голос изменил этому сильному человеку, глубокая грусть зазвучала в нем, когда он доканчивал фразу, — как дорого платит Нечаев за свое согласие.

Приезжий изумленно обвел глазами собрание, еще ничего не понимая, но чувствуя, как необычная торжественная печаль, нависшая над товарищами, сжимает и его сердце.

Описанное событие разыгралось двенадцать лет спустя после того, как пронесся первый буйный вихрь русского революционного движения. Вихрь, закрутивший студенчество, просвещенное общество, трусливое правительство и взметнувший над всем этим таинственное и громовое имя: Нечаев. Уже пронесся этот вихрь, но старшее поколение революционеров еще помнило мрачные закоулки 60-х годов, где он зарождался. Отсюда начинается и наш рассказ.

Придавленный всесильным Третьим Отделением Петербург молчит, не подает и признаков жизни. Любимые писатели в ссылке, в изгнании. Журналы хиреют, страшась навлечь на себя гнев царской цензуры. Шеф жандармов, граф Шувалов, заверяет царя в незыблемости устоев и преданности народа. И в это же время в Петербургском Сергиевском училище учитель закона божия собирает по вечерам горячую молодежь и страстно проповедует не любовь, а ненависть, не веру, а безбожие, не смирение, а революцию.

Этот учитель сам в комсомольском возрасте — ему едва пошел двадцать второй год, но горячие приверженцы уже считают его своим вождем.

С его восторженных уст не сходят имена Каракозова, несколько лет назад стрелявшего в царя, и Бабефа, заговорщика Великой французской революции, — и всем становится ясно, что он и сам станет в одном ряду с ними.

Неудивительно, что так внимательно слушает его и Вера Засулич, когда он, все оживляясь, говорит о своей мечте. Нет, не мечте. Мечта — это что-то туманное и бесформенное, а Нечаев уже лелеет точный, рассчитанный план революции.

— … Воспользоваться волнением студентов в Питере и Москве, выбрать лучших среди них, преданных нашим идеям. Они пойдут по всем городам, уездным и губернским, чтобы поднять народ. Нужно только умело организовать это; и не пройдет и года, как вспыхнет революция, ибо народ недоволен, в нем уже бродит бунтующая сила…

Вера не впервые слышит Нечаева. После первой памятной встречи на учительском собрании, когда сразу обнаружилось столько общего в их взглядах, она с удовольствием беседует с этим человеком, ей нравится твердость его взглядов и энергия, с какой он их защищает.

Нечаев ловит на себе вдумчивый взгляд молодой девушки — это вызывает в его груди странное чувство теплоты. Он говорит все увереннее и увлекательнее.

— Бороться до «полного умственного, социально-экономического и политического освобождения народа», — наизусть читает он программу Бакунина из нелегального «Народного Дела».

А когда они остаются вдвоем, грозный революционер, «будущий разрушитель могущественнейшей империи», почему-то замолкает, а потом неожиданно брякает:

— Я вас полюбил!..

Вера смотрит на него с изумлением. Изумление — это единственное чувство, которое она испытывает.

— Я очень дорожу вашим хорошим отношением, но я вас не люблю.

В Петербурге студенческие беспорядки. На какой-то частной квартире идет сходка. Нечаев уже спешит туда, и скоро в накаленную спорами атмосферу падают его горячие слова:

— Научитесь же, наконец, требовать! Устраивайте манифестации в самих университетах…

— И вас выкинут из них… — зло перебивает Езерский, постоянный его противник.

— Не посмеют, если выступите коллективно. Покажите напуганному начальству вашу силу и требуйте своих прав…

— Чтоб озлобить правительство. Чтоб нас выгнали из университета и сослали…

— Но только так вы добьетесь чего-нибудь!

— Неправда! Мы пришли учиться. Мы все погубим, если нас станут считать революционерами…

— Да начальство нас всегда ими считало…

«Учебное начальство и полиция обязываются уведомлять друг друга о всех проступках, о всех действиях, навлекающих сомнение в нравственной и политической благонадежности студентов…»

«В устранение потери времени для учения и исправного посещения лекций, студентам воспрещается устройство концертов, чтений и каких бы то ни было собраний…»

Параграф за параграфом читает Нечаев правила министерства народного просвещения. Читает и испытующим взглядом ищет в этих разгоряченных головах, пылающих глазах решимость и отвагу. Он зовет их дальше, от простых студенческих волнении к великому народному бунту — к революции.

— Здесь, в рядах истомившегося народа, наше место. Вспомните, на чьи деньги мы учились. Забудем ли мы его теперь, отвернемся ли!?

Собрание глухо и недовольно урчит. Петербургские студенты еще не доросли до политической борьбы.

Но вокруг Нечаева уже теснится маленькая группа сторонников. Кто-то из них бросает в лицо собранию презрительное — консерваторы! Кличка подхвачена. Через несколько дней весь Петербург будет говорить о том, что студенты раскололись на «консерваторов» — езерцев, и «радикалов» — нечаевцев.

Сходка кончается. Уже полночь. Нечаев возвращается в Сергиевское училище.

В ночной тишине особенно гулко раздаются шаги, вызывая какое-то странное эхо. Нечаев, сначала рассеянно, потом все внимательнее прислушивается и вдруг оборачивается. Чья-то фигура прижимается к стене и сливается с темнотой. В это же время умолкает эхо. «Шпион!» — промелькнуло у Нечаева.

Сырой петербургский день. Двумя встречными потоками текут толпы занятых и чуждых друг другу столичных жителей.

Подгоняемый общим течением, молодой человек в студенческой шинелишке приближался к Троицкому мосту, когда вдруг у самого его уха раздался стук колес.

Студент обернулся.

В это время быстро мчавшаяся тюремная карета поравнялась с ним, и к ногам студента упала бумажка.

— О-ох, проклятый! Носит вас таких, окаянных!.. — закричала толстая баба, налетев сзади на неожиданно нагнувшегося студента.

— Деньги, что ли, нашел? — подозрительно произнесла она, но студента уже не было. Скрывшись за угол, он оглянулся, развернул записку, прочел адрес, круто повернул и широкими шагами зашагал к Вере Засулич. А в это время карета уже привезла Нечаева в Третье Отделение.

Чиновник Колышкин нагнулся к бумагам и приступил к допросу.

— У нас получены сведения, что вы подстрекаете студентов к беспорядкам.

— Ваши сведения подшутили над вами.

— Вас видели на днях в университете.

— Я — вольнослушатель университета.

— Где вы были вчера вечером?

При этом вопросе Нечаеву вспомнилась прячущаяся фигура шпиона.

— Вечер велик. Мало ли где успел побывать. Чего вы, собственно, хотите от меня?

Словесный поединок кончился поражением чиновника. За недостатком улик Нечаева пришлось выпустить. Уходя, он пообещал себе:

— Теперь буду осторожнее с проклятыми шпиками.

А нечаевцы все усиливали агитацию. На сходках раздавались уже чисто политические речи. В местах заседаний появились портреты Герцена, Чернышевского. Движение выливалось за университетские стены и уже будоражило общество. Имя Нечаева становилось все популярнее. Последний арест окружил его новым ореолом. Третье Отделение начало нервничать. Посыпались обыски и аресты студентов. Граф Шувалов вернулся из дворца после очередного доклада мрачнее тучи и тотчас же вызвал к себе Колышкина. Канцелярия замерла, прислушиваясь к грозному рыку, доносящемуся из кабинета начальника. Наконец, дверь отворилась и показалась пунцовая физиономия Колышкина. Придя к себе, он вплотную подошел к сгрудившейся кучке филеров и, глядя в упор в их бегающие трусливые глазки, прорычал:

— Отыскать Нечаева! — и поднял сжатый кулак.

Филеры с удвоенной юркостью зарыскали по Петербургу.

Одновременно совершенно секретная, особо нужная бумага из столицы сообщила всей провинциальной полиции о розыске учителя Сергиевского приходского училища Сергея Нечаева.

Но в то самое время, когда встревоженный губернатор знакомил в Киеве своих подчиненных с секретным предписанием, киевские студенты впервые слушали рассказ приезжего товарища о произведенных кружком Нечаева петербургских волнениях. Студенты хотели выставить такие же требования и у себя; и в тот самый день, когда петербургский пакет был получен в Москве, москвичка Александра Ивановна Успенская, сестра Засулич, читала в тесном кругу письмо Веры:

— «…Имя Нечаева на всех устах. Его арестовывали (он успел выбросить в окно тюремной кареты записку); потом выпустили, теперь снова разыскивают. По настойчивости и энергии это исключительный человек…»

В тот самый час, когда бумага взывала к бдительности пограничных жандармов, Нечаев с чужим паспортом в кармане спокойно переезжал границу.

Глава вторая

В ИЗГНАНИИ

На почтамте чиновники-цензоры читали письма из-за границы.

«Царским жандармам не удалось меня схватить!.. Шлю вам, мои дорогие товарищи, эти строки из чужой земли, на которой не перестану работать во имя великою связывающего нас дела».

Веселый молодой человек, читавший письмо, от неожиданности подпрыгнул на стуле. Вытаращенные глаза побежали вниз и споткнулись: как скала перед носом цензора выросло имя — Ваш Нечаев.

Он упал обратно на свое место, но тотчас снова вскочил, бросился из почтамта и побежал в Третье Отделение.

С каким-то опасливым ожиданием с этого дня цензор вылавливал из кучи корреспонденций пакеты с иностранной печатью и каждый день с ужасом обнаруживал десятки нечаевских прокламаций. Они рассылались по сотням разных адресов и в сотнях экземпляров кричали об одном: крепитесь. Не бросайте борьбы. Помощь идет. Нечаев собирается с новыми средствами, с новой энергией. Из их намеков можно было понять, что мощная революционная организация готовится скоро показать себя.

Прокламации снова испортили прояснившееся было настроение в Третьем Отделении. Студенческое движение стало спадать. Массовые аресты обескровили его и лишили вождей. Казалось, уже все успокоилось. Только самый неукротимый и самый опасный из этих бунтовщиков, Нечаев, ушел от полиции. И вот случилось худшее, чего можно было опасаться. Нечаев поднял за границей знамя открытой революционной борьбы. Начинает вокруг себя собирать прежних друзей и соратников.

Отныне Нечаев и Третье Отделение стали врагами не на жизнь, а на смерть.

В Швейцарии живут старые русские революционеры. Им навеки отрезано возвращение на родину, но они чутко прислушиваются к ее далекой жизни. /Кадно ловят каждое живое движение в стране.

Вот и теперь они радостно приветствуют поднявшихся студентов.

Весь горящий в красных огнях заката стоит у окна Огарев, старый редактор «Колокола», и вдохновенно читает свое новое стихотворение:

Растроганный Бакунин едва не душит его в обʼятиях.

— Знаешь что, дорогой мои! Ты должен посвятить эти стихи Нечаеву. Орленок только расправляет крылья! Но увидишь, он еще заткнет за пояс нас, старых дураков, — добродушно смеется он, восхищаясь своим новым другом, — и, конечно, мы не станем, уподобившись немецким Гретхен, вздыхать над твоими стихами, а превратим их немедля в превосходную прокламацию. Это я уже беру на себя, — заканчивает Бакунин, прощаясь с Огаревым.

Захватив рукопись, он направился домой, где его давно уже поджидал Нечаев. Бакунин поздоровался.

— Вон какую гору нагромоздил, — указал он на литературу, только что принесенную Нечаевым. — Ведь сам набрал и отпечатал?

Наступил вечер. Друзья о чем-то заговорили, сначала вполголоса, но скоро Бакунин увлекся и загремел на всю квартиру:

— Я понимаю тебя, мой друг! Пора, пора ехать туда, в Россию.

— Вот где бы только взять средства… — Бакунин в раздумьи зашагал по комнате. — Моя касса, увы, совсем опустела.

Стало тихо. Бакунин перелистывал принесенную брошюру. Вдруг он круто повернулся и с еще большей силой воскликнул:

— Постой, гениальная мысль!.. И как это мне раньше не пришло в голову; ты получишь деньги у Герцена.

Это было так неожиданно, что Нечаев неуверенно спросил:

— А найдутся ли у него?

Но Бакунин решительно повторил:

— Ну конечно же, у Герцена…

В 1858 году Герцен познакомился в Лондоне с русским помещиком Бахметьевым.

На другой день после знакомства Бахметьев уже рассказывал ему о своем решении покинуть навсегда Рос сию и поселиться на Маркизских островах.

Там намерен он посвятить свою жизнь созданию колонии «на социальных основах».

— …И после всех необходимых затрат у меня еще остается 20 тысяч франков, которые я решил отдать на вашу пропаганду.

— Но я, право, не нуждаюсь в деньгах, — возразил Герцен, удивленный таким неожиданным оборотом.

— Нет, это дело решенное. Я хочу обратить эту сумму на благо родины, а для этого не вижу лучшего средства, как поддержать вашу пропаганду.

Герцен снова возразил. Бахметьев настаивал, и в конце концов Герцену пришлось уступить. Деньги были положены в банк, а сам Бахметьев с тех пор исчез, как в воду канул.

Из этого «Бахметьевского фонда» десять лет спустя получил Нечаев необходимые ему средства.

Все уже было готово к отʼезду. Нелегальная литература была спрятана в двойном дне чемодана, удостоверение Женевского Революционного Комитета за подписью Бакунина искусно зашито в платье. И, наконец, Нечаев прощается со своим учителем. Старый бунтарь взволнован и растроган. Он берет со стола тетрадку и вручает ее Нечаеву.

— Друг мой! Здесь записал я для тебя и для твоих товарищей в России ваш новый символ веры. Пусть это станет катехизисом для всех настоящих революционеров. Я ничего не выдумывал за письменным столом своего кабинета. Нет, ты сам научил меня всему, что здесь написано. Твой образ запечатлел я на этих страницах.

Бакунин заключил юношу в обʼятья и трижды расцеловался с ним.

Нечаев уехал. Впереди — Россия, преследования, нелегальная жизнь, встречи, шпики…

КАТЕХИЗИС РЕВОЛЮЦИОНЕРАРеволюционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.

Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденною, ежеминутно должна соединяться с холодным расчетом.

Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционером, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции.

О солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся сила революционного дела…

Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен сообразоваться не с какими-нибудь личными чувствами, а только с пользою революционному делу. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем, с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на избавление, и на какую сторону перетянет, так и должен решить.

Глава третья

«НАРОДНАЯ РАСПРАВА» В МОСКВЕ В 1869 ГОДУ

Собравшиеся в небольшой гостиной друзья услыхали, что Петр Иванович Павлов только что приехал из-за границы, и что он там близко встречался с эмигрантами.

Раздались восклицания, расспросы. Скоро Петр Иванович, отшучиваясь на все стороны, добродушно улыбаясь, до мельчайших подробностей представил слушателям как живут, где живут, с кем живут русские эмигранты.

Между тем, солнце село. В комнате сразу стало темно. Хозяин встал, подошел к окнам и, затворив ставни, зажег огонь.

— Ну, а что же они говорят о нас?

И уже не шутя, а пытливо вглядываясь в лицо, Иван Петрович ответил:

— Они ждут — когда и мы начнем…

— И мы начнем! В будущем году я кончаю… — заговорил Кузнецов, двадцатилетний студент Петровской земледельческой академии.

— А пока вы, значит, подождете начинать?

— Но надо же получить знания…

— Революцию можно произвести и без этих знаний.

— Вы хотите революции?

— А вы чего хотите?

— Я хочу, чтобы народ был счастлив!..

— Революционеры тоже только этого хотят.

— … Мы понесем народу знания, организуем артели…

— Вы сами себя обманываете.

— Что?!

— Правительство разгонит ваши артели.

— … Мы откроем школы…

— А оно прикроет их.

— … Мы пойдем в народ…

— И вас арестуют, закуют, сошлют.

— Но где же выход?

— В революции. Только в ней. Кто говорит иначе — лицемер.

Слова Павлова дышали холодной страстью революционера. Нельзя было устоять против их жестокой правды. Но Кузнецов еще пытался удержаться на своей позиции.

— Нет, знания нам все же нужны. Пусть по-вашему: сначала — революция; но после нее? Народ к нам придет за помощью, за советом, и мы должны будем знать, что ответить, когда он спросит: «Ну, а теперь что? Научите как строить новую жизнь!»

— Новое здание будут строить новые плотники. Не заботьтесь о них. Их выделит из своей среды народ, когда мы сбросим с него гнет государства.

Как-то сразу стало ясно, что нет другого пути, кроме революции. Еще недавно, скажи это любому из них в отдельности, он отшатнулся бы от чуждого жуткого слова: революция. А теперь, наоборот, каждый почувствовал себя просто и тепло, словно вернулся в родную дружную семью.

Крепко пожал Павлову руку хозяин дома, Петр Гаврилович Успенский. Успенскому было всего 24 года. Из-за недостатка средств пришлось ему уйти из университета.

На его квартире стала собираться молодежь. Они еще не задавались никакими определенными целями, хоть и бродило уже в них глухое недовольство существующим порядком.

Как раз в это время из-за границы приехал Павлов. Вот почему так легко удалось ему убедить и увлечь своих слушателей.

— От слов пора перейти к делу, — сказал Успенский. — Революции нужна организация. Мы не будем последними, кто вступит в нее.

…Так возникло в сентябре 1869 года в Москве революционное общество «Народной расправы».

На следующий день Кузнецов собрал близких друзей, с которыми вместе учился в академии. Еще полный вчерашнего возбуждения прочел прокламации Нечаева, Бакунина, листки «Народной Расправы» и восторженно рассказал о создании революционного общества. Вокруг Кузнецова образовался новый кружок из пяти человек. Скоро каждый из них создал еще пятерки вокруг себя. Но члены каждой из них не знали, из кого состоит другая пятерка.

С руководителями общества кружки сносились только через своего организатора. Так устроена была конспиративная организация. Этим надеялся Нечаев обеспечить «Народную Расправу» от провала.

Недели через три на квартире Успенского собралось необычное общество. Какой-то монах в длинной до пола рясе кротко убеждал возбужденного офицера, поминутно хватавшегося за шашку. Возле, внимательно прислушиваясь к их спору, стоял молодой паренек в крестьянской одежде. Вдруг он фамильярно хлопнул офицера по расшитому серебром эполету.

— Да будет вам… ясно. А вот тебе придется сʼездить в Тулу. Организация растет прямо не по дням, а по часам… Я вчера вернулся из Ярославля; там уже создано отделение. Видел новую листовку? Сейчас принесу…

И крестьянин вышел в другую комнату.

Монах сказал:

— Знаешь, он последние дни спит не больше двух часов в сутки. Кажется, он одновременно находится в десяти местах. Что за дьявольская энергия! Завтра он опять выезжает в провинцию. Впрочем, он всегда был такой. Еще мальчиком так же упорно работал, когда решил вдруг добиться грамоты. И за несколько лет из самоучки превратился в учителя.

— Как самоучки? Почему ж его в детстве не учили?

— А кому было учить? Отец — крепостной крестьянин, маляр. Малярное дело у них из рода в род передается. Грамоту там не очень ценят. Сережу девяти лет отдали уже на фабрику…

— На фабрику?

— Ну да. Жили они в Иванове[1]. Это известный фабричный район. Был он посыльным мальчиком при конторе. Испытал немало издевательств и побоев. Там-то он и понял, что без грамоты всю жизнь ему рабом оставаться. Тогда он фабрику бросил. Стал учиться. Чтобы с голоду не умереть, работал маляром и в шестнадцать лет уже весь гимназический курс сам прошел.

— Но почему он учителем стал?

— Он, конечно, мечтал дальше, — в университет, — итти. Но денег не было. Пришлось от университета отказаться и держать экзамен на народного учителя.

— Да… Видно, суровую школу прошел человек…

Молодой крестьянин вернулся с листком в руках.

— Мы уже достаточно сильны. Общество должно узнать о нас. Нужно отпечатать и распространить эту прокламацию.

Офицер прочел: «От сплотившихся к разрозненным». Внизу подпись: «Народная Расправа».

Вошел Успенский.

— Касса все пополняется. Кому нужны деньги на поездку? Да, во Владимире уже создана организация. На днях еду в Нижний. У меня там старые друзья… А это что, листовка? Ну, что же, давай… надо ее распространить… Павлов, а ты можешь уже и переодеться, — обратился он к крестьянину. — Вообще, кому сейчас гардероб не нужен для дела, складывайте в этот шкаф.

…Однажды Прыжов, член «Народной Расправы», вошел расстроенный и мрачный. Это бросилось сразу в глаза.

— В чем дело?

— Иванов болтает всюду о «Народной Расправе».

— А ты б его остановил.

— Он говорит, что ему надоела эта история, он уйдет из организации…

— Вот как. Ну, если он сейчас не сдерживает себя, так потом уж и вовсе…

— Он и сам намекает, что собирается итти с повинной…

— Предать нас?!

— Может, он только так это…

— Нет, он выдаст.

— Иванов — предатель.

— Что же делать?

На этот раз так ничего и не решили. Но через несколько дней известия оказались еще тревожнее. Иванов отказался притти на заседание комитета и продолжал по всему городу разносить слухи об организации. Наконец, Павлов сурово произнес:

— Выход один…

Все тревожно обернулись.

— Придется убить его.

— Но…

— Он же товарищ…

— Интересы революции выше интересов личности…

Успенский поддержал:

— Если пощадим его, провалится организация.

Смертный приговор был вынесен.

В глухом углу парка Петровской академии находится забытый грот. Возле него, — покрытый льдом (на дворе ноябрь) пустынный пруд. Туда подходят в этот ужасный вечер несколько человек. Среди них Иванов.

— Где же шрифты? — спрашивает он.

— В гроте…

Иванов входит. Делает несколько шагов в темноте. Снаружи остается один Успенский. Он дрожит в неожиданной лихорадке. Все, что совершается, доходит до него, словно сквозь сон. Вдруг доносится испуганный крик.

— За что вы меня бьете? Что я вам сделал?!

Кто-то мелькнул у выхода. Успенский бросается, растопыривая руки, задерживает вырвавшегося Иванова.

Его снова уволокли в пещеру. Раздается выстрел, и все стихает.

Бледные, растерянные выходят из грота Кузнецов, Николаев и Павлов с револьвером в руках.

У Успенского закружилась голова. Но еще не конец. Нужно скрыть следы. Павлов идет к пруду и начинает пробивать лед. Остальные обматывают бичевкой кирпичи, но руки становятся деревянными, не слушаются, узлы не вяжутся, кирпичи выскальзывают из петель; наконец, они привязаны к трупу; несколько шагов проносят труп на руках и спускают в воду.

…Домой!

— Он вернулся!..

— Вы читали? — Шувалов на приеме у царя протянул генералу Мезенцову листовку «Народной Расправы».

«…Да, мы не будем трогать царя, мы убережем его для казни перед лицом всего освобожденного черного люда, на развалинах государства… А теперь мы примемся за истребление его Аракчеевых, т. е. тех извергов в блестящих мундирах, обрызганных народной кровью, что считаются столпами государства…»

— Это какой-то бред!

— Это листовка Нечаева.

Мезенцов вздрогнул.

— Вы думаете, он способен?

— Читайте дальше…

«…До начала всеобщего народного восстания нам придется истребить целую орду грабителей казны»…

— Читайте выноску.

Мезенцов скосил глаза вниз и смертельно побледнел. В списке приговоренных к казни зловеще запрыгало его имя.

Силясь казаться спокойным, он произнес:

— Это только угрозы.

Однако Шувалов придавал Нечаеву больше значения и не скрывал своих опасений:

— Студент Иванов был убит по одному подозрению в предательстве.

— Но преступная организация раскрыта…

— В Москве. Есть сведения, — голос его понизился до шепота, — что здесь, в Петербурге, существует такое же общество… Нечаев скрылся. Нет! — воскликнул Шувалов, — пока он не пойман, я не буду спокоен ни за себя, ни за священную особу его величества государя императора.

— Неужели он неуловим?

Мезенцов попрощался с графом, пошел к выходу и вдруг испуганно отшатнулся: у подʼезда, держа руку в кармане, стоял какой-то молодой человек. Генералу ясно представилась притаившаяся под пальто бомба, оглушительный взрыв, куски мяса и мозга. Но молодой человек прошел, даже не подозревая о произведенном впечатлении. Мезенцов обеими руками готов был теперь подписаться под словами Шувалова:

— Пока Нечаев не пойман, я ни минуты не буду спокоен…

Бессильный злобный страх охватил всех царских сановников со дня раскрытия заговора. Многие лишились спокойного сна.

…Труп Иванова был найден на шестой день после убийства. Одежда не была тронута. Даже часы оставались в боковом кармане. Было очевидно, что он убит не простыми грабителями. Среди знакомых Иванова оказался Успенский, квартира которого давно считалась подозрительной. Полиции не трудно было напасть на след. Мрачные люди пришли ночью на эту квартиру играть в прятки. Залезали под кровати, за шкаф, вспарывали бархат мягкой мебели и, наконец, нашли спрятанное, сурово взглянули на хозяина и увели его с собой.

Организация была раскрыта в самом начале своей деятельности. Друзья Павлова были арестованы. Сам он успел бежать в Петербург. Но столица уже была поднята на ноги. Нечаева разыскивали, как никакого другого революционера. Павлову пришлось снова бежать за границу. В это время в третьем отделении уже знали, что Павлов и Нечаев — одно лицо.

Глава четвертая

ПОГОНЯ

Шифрованное письмо Михаила Бакунина к Альберту Ришару6 февраля 1870 года

…Да, положение дел г. А. С.[2] весьма серьезное и станет еще серьезнее весною.

Его крах неминуем. Что из этого получится, один бог ведает! Будет ли то неудавшееся злостное банкротство? Будет ли то откровенное полное банкротство?

Угадать невозможно. Одно несомненно, что положение крайне серьезно, и что через месяц, самое большее через два, произойдет скандал.

Я был всецело поглощен его делами весь месяц. Мы сделали все, что только можно было сделать, лук натянут — стрела полетит, и тогда мы увидим, что случится. Нам не в чем будет упрекнуть себя, ибо мы выполним свой долг до конца.

Ах, мой дорогой! Как эти ребята[3] работают, какая организованная и серьезная дисциплина и какая мощь коллективного действия, где все личности стираются, отказываются даже от своего имени, от своей репутации, от всякого блеска, от всякой славы, принимая на себя лишь риски, опасности, самые суровые лишения, но в то же время сознавая, что они — сила, что они действуют. Ты помнишь моего молодого дикаря[4]? Ну, так он вернулся. Он совершил такие подвиги, что у нас даже не поверят. Он перенес ужасные мучения; схваченный, избитый до полусмерти, затем освобожденный, он снова принимается за старое с удвоенной энергией. И все они таковы. Личность исчезла, а на месте личности — невидимая, неведомая, вездесущая рать, действующая повсюду, каждый день умирающая и каждый день возрождающаяся; их хватают десятками, они возрождаются сотнями; гибнут личности, но рать бессмертна, и мощь ее растет с каждым днем, ибо она пустила глубокие корни в мир черных рук и черпает из этого мира бесчисленное множество рекрутов.

Вот та организация, о которой я мечтал, мечтаю до сих пор и которую хотел бы видеть и у вас. К несчастью, вы еще в периоде индивидуального героизма, потребности индивидуального красования, в периоде драматических эффектов и красивых исторических выступлений. Вот почему власть ускользает из ваших рук, и от ваших действий остаются лишь шум и фраза. Не пишешь ли ты мне, что если я того пожелаю, то могу сделаться Гарибальди социализма? Очень мне надо сделаться Гарибальди, да и вообще играть роль! Дорогой мой, я умру, и меня сʼедят черви. Но я хочу, чтобы наша идея восторжествовала. Я хочу, чтобы черные руки были действительно освобождены от всех властей, от всех героев, настоящих и будущих. Для торжества этой идеи я хочу не выставления, более или менее драматического, моей собственной персоны, я хочу не моей власти, а нашей власти — власти нашего коллектива, нашей организации, нашего коллективного действия, ради которых я первый готов отказаться от своего имени, от своей личности, вычеркнуть их…

— Отказаться от своего имени, от своей личности, вычеркнуть их…

Бакунин отложил перо, ловя себя на том, что повторяет слова Нечаева. Маститый революционер, привыкший к роли вождя и учителя, не скрывал от себя, что покорен энергичным юношей.

За короткий срок Нечаев, действительно, сделал многое. Беззаветно преданный своей мечте, он верил в близкое торжество революции. Он не боялся, что не сможет восстановить разгромленное жандармами революционное общество, но боялся, что сможет так подумать Бакунин. А его поддержка была нужна. И Нечаев скрыл от Бакунина провал.

Впрочем это была доведенная до конца система самого Бакунина. Это он требовал, чтоб организация была конспиративна; чтоб члены ее вербовались в тайных с глазу на глаз беседах; и, кроме четырех товарищей по пятерке, рядовой революционер ни о ком больше бы не знал. Как можно было в таких условиях привлечь в свою среду новичка? Нужно было его убедить, что организация охватила всю страну, что чуть ли не все честные люди в нее уже вошли, и что он, пожалуй, последний, кто еще не сделал этого шага… Нечаев не постеснялся представить в таком виде дело самому Бакунину.

Почти так представлялось оно и третьему отделению.

Правда, все дела организации находились в это время уже в следственных папках отделения. Но можно ли было за что-либо поручиться, пока Нечаев на свободе. Он, несомненно, при первой возможности снова вернется в Россию, а тогда…

Правительство решило не ждать его возвращения, а захватить Нечаева за границей.

В день получения очередной почты из Петербурга царские послы во всех столицах Европы задвигались разом, подобно марионеткам, заведенным общей пружиной. Камердинеры принесли парадные костюмы, кучера подали блестящие кареты. Послы откинулись на спинки сидений и все, как один, произнесли:

— К министерству!

В Берлине — немецкому, в Париже — французскому, в Лондоне — английскому, на Балканах и в Швейцарии — балканским и швейцарскому министерствам были в тот день нанесены визиты по случаю того, что русский царь очень огорчился побегом уголовного преступника Нечаева и, чтоб совсем не расстроиться, просит помочь изловить убийцу для достойного наказания.

Мудрые европейские правители не выразили никакого удивления тому, что сам царь занялся простым убийцей. Русские послы принесли на всех европейских языках благодарность за понимание и сочувствие.

Только английский министр, усмехаясь на речь русского посла, блеснул свободолюбивыми убеждениями своего королевства.

— Политические эмигранты пользуются правом убежища в нашей стране!

— Но ведь он убил человека!..

— Политическое убийство не лишает беглеца права убежища… — любезно проговорил министр.

Скоро зашныряли по всей Европе гороховые пальто — русские шпики.

Бисмарку подали карточку: «Александр Францович Шульц. Чиновник особых поручений при третьем отделении».

Железный канцлер радушно протянул царскому шпиону руку и крепко пожал ее. Результатом этого пожатия явилось предписание всем полицейским властям Германии: в случае обнаружения Сергея Нечаева — арестовать и выдать России.

Такими же дружескими рукопожатиями обменялись в Швейцарии русские шпики и префекты полиции.

Третье отделение с нетерпением стало ждать последствий.

Уже четвертый месяц женевский префект ежедневно жмет руку своему дорогому русскому коллеге, но на все вопросы последнего безнадежно отвечает вопросом же:

— Все еще ничего не слышно, уважаемый господин полицейский?

Всем известно, что Нечаев укрывается здесь же, у русских эмигрантов в Женеве. Город наводнен царскими шпионами. Местная полиция горит желанием помочь им. Но молодой революционер исключительно ловок и осторожен. Его не удается ни выследить, ни случайно накрыть на улице.

Наконец господин русский полицейский прибегает, запыхавшись, в префектуру:

— Я его видел! Дайте мне жандармов, господин префект!

И швейцарские жандармы под командой русского шпика быстро бегут по главной улице Женевы. Впереди них идут, прогуливаясь, двое русских.

— Стойте! Именем закона… — жандарм не договорил: русские стали бешено отбиваться.

— Его, его держите! — кричал царский шпик, повиснув на рукаве высокого русского. Жандармы бросились к нему на помощь. Второй русский воспользовался минутой и пустился бежать.

Арестованного торжественно повели в тюрьму. Две недели продержали его в одиночной камере. Потом выпустили, когда выяснилось, что его приняли совсем за другого.

А его товарищ, успевший бежать, был Нечаев.

Снова женевский префект, ежедневно пожимая руку своему дорогому коллеге, безнадежно отвечал вопросом на вопрос:

— Опять ничего не слышно, уважаемый господин полицейский?

Поздно вечером в тихой квартире Н. А. Тучковой-Огаревой раздался звонок. Н. А.испуганно посмотрела на молодую девушку, сидевшую напротив. С ней жила дочь Герцена, Наталья.

— Кто бы это мог быть? — тревожно спросила она.

Наталья Герцен была предупреждена, но ничего не отвечала. Н. А. пошла отворить. В дверях стоял Нечаев.

— Позвольте мне остаться у вас дня два-три, не более.

— Хорошо, — скрепя сердце, отступила Н. А., пропуская Нечаева, — но долго здесь нельзя скрываться!..

Нечаева поместили в пустой маленькой комнатке. Дверь из нее вела в спальню Наташи. Принесли матрац. Нечаев постелил себе на полу. Наступила полночь.

— Спокойной ночи!

Перед тем как лечь спать, Н. А. придвинула к двери Нечаева тяжелый туалетный стол и привязала к его ножке колокольчик.

— Если сдвинут стол, колокольчик зазвенит и я прибегу, — сказала она Наташе.

Н. А. провела тревожную ночь. Несколько раз она просыпалась и вслушивалась в темноту, приподнявшись на постели. Ей ужасно не нравилось такое близкое соседство с Наташей. Либеральная (свободолюбивая) барыня боялась и ненавидела этого «слишком настоящего» революционера. Убийство Иванова навевало на нее ужас и отвращение. Она принадлежала к кругу свободомыслящих дворян-эмигрантов, но уже к тому времени революция оставила их далеко-далеко позади себя.

Шла вторая неделя, а Нечаев все еще не мог покинуть своего убежища. Появиться на улицах Женевы в обычном виде — значило добровольно отдать себя в руки рыскавших всюду шпиков. Друзья Нечаева все обещали принести рабочий костюм и корзину, а пока он проводил целые дни в своей клетке, скрываясь не только от посторонних, но и от прислуги. Маленькая дочь Огаревой приносила ему незаметно пищу.

Н. А. все сильнее нервничала и негодовала. Наконец, она не выдержала:

— Нет! Вам неудобно более оставаться у нас. Хозяин нашего дома страшный реакционер. Каждую минуту он может вас увидеть и выдать. Этим нельзя шутить!

Чтоб избавиться от Нечаева, Н. А. решилась сама помочь ему бежать из Женевы.

В яркий солнечный день к подʼезду подкатила роскошная карета. Н. А. с дочерью под руку и Нечаевым вышла из дому. Через несколько минут они уже мчались по улицам Женевы; а через три часа Нечаев прощался с ними далеко за городом на берегу озера. Больше всего он благодарил маленькую девочку за заботы о нем и за уменье в ее годы хранить тайну. Потом он сел в лодку и переехал благополучно в Савойю.

Жандармам не приходило в голову, что молодой человек, катающийся в роскошной карете с красивой нарядной дамой, может быть русским бунтовщиком Нечаевым.

Нужна была необычайная энергия и воля к жизни для изнурительной неравной борьбы с преследователями, но изумительная натура Нечаева находила в эти дни силы и время еще и для революционной работы. Создать организацию! Сколотить по одному бревнышку, собирать по человеку, — но во что бы то ни стало создать организацию! Нечаев рассылает письмо за письмом своим старым друзьям. Из Америки вызывает молодого Сажина.

В мае 70-го года Сажин был уже в Женеве и искал Нечаева. Рано утром на малолюдной пристани к Сажину подошел незнакомец и тихо шепнул:

— Восстание и Труд! — и прошел на пароход. Услышав условный пароль, Сажин поспешил за ним. Через несколько часов они спустились на берег и прошли в гостиницу. Здесь уже был приготовлен обильный обед на двоих. После обеда подали фаэтон, и к ночи Сажин подʼехал к небольшому домику. Это было убежище итальянских революционеров — мадзинистов. Мадзинисты обладали прекрасной конспиративной организацией, имели своих агентов, почту, средства сообщения. У них укрывался радостно встретивший Сажина Нечаев.

— Наконец-то вы приехали! Работы сейчас непочатый край!

Но Сажин уже наслушался в Женеве слухов и сплетен о Нечаеве и был предубежден против него.

— Говорят, вы не доверяете своим товарищам по работе, обманываете их и «эксплоатируете». Если это, действительно, так, то не знаю, сработаемся ли мы с вами?

— Эти эмигрантские обыватели только и умеют, что врать! Неужели вы думаете, я не понимаю, что к товарищам по революционной работе относятся с полным доверием… Впрочем, наша совместная работа убедит вас лучше слов.

— Но что же я должен буду делать?

— Возьмите на себя руководство русскими революционными делами за границей.

— В чем это выразится?

— У нас в разных городах имеются группы. С подробностями вас познакомят в Женеве. Там сейчас мой друг Серебренников.

Прощаясь, Нечаев крепко пожал руку Сажина. Они расстались друзьями и соратниками.

Но пребывание в Швейцарии становилось все более опасным для Нечаева. Кроме того, здесь нельзя было заниматься издательской деятельностью, и Нечаев решил переехать в Лондон. Через несколько дней он уже был в чужом огромном городе, в кипящем человеческом океане, где швыряет отдельных людей, как унесенную от берега лодку. Однако неукротимый борец и здесь быстро находит защищенную бухту и бросает в ней якорь. И Нечаев уже радостно вдыхает запах типографской краски и ведет свое перо по листу корректуры, как опытный лоцман — судно через опасный пролив. Нечаев со своим другом Серебренниковым печатает газету «Община».

Константин Федорович Филиппеус, фактический руководитель сыском при третьем отделении, докладывает его превосходительству генералу Мезенцову:

— Нечаев окончательно исчез из поля зрения наших агентов.

— Ваши агенты пьяницы и остолопы. Они не дают себе труда искать его.

— Но, ваше превосходительство! После злосчастного ареста Серебренникова Нечаев не появляется больше на улицах…

— Что же делать?

— Агенты отказываются от дальнейшей слежки. Это совершенно бесплодно…

— Но я от нее не откажусь!.. Придумайте другой путь…

У Филиппеуса уже был выработан план.

— Нужно прежде всего выяснить, где Нечаев. Наш агент должен под маской сочувствующего войти в доверие к революционерам.

— Но эта дичь слишком осторожна, чтобы подпустить к себе собаку.

Филиппеус поморщился от не совсем лестного сравнения, но продолжал:

— Агент Роман пользуется полным доверием у Огарева, а через него легко сойдется и с Бакуниным.

Мезенцов задумался.

— Хорошо! Я доложу графу Шувалову.

Через несколько дней в поезде, шедшем за границу, занял отдельное купэ отставной русский офицер, книгоиздатель Постников. Он ехал в прекраснейшем настроении. И всю дорогу он ощущал в боковом кармане толстый бумажник с тоненькой, но многозначительной бумажкой:

«Статскому советнику Роману. Согласно приказания его сиятельства графа Шувалова, вам вменяется в обязанность применить особое старание к открытию настоящего местопребывания Нечаева».

Если это удастся — Романа ждет блестящая карьера.

Книгоиздатель Постников играет за границей роль свободолюбивого барина, который боится потерять свое легальное положение, но уважает смелость и непримиримость старых эмигрантов. Поэтому он не вмешивается в революционные дела, но охотно беседует о них со стариком Огаревым, с Бакуниным. Когда революционеры испытывают денежные затруднения, а это с ними бывает нередко, он умеет тактично ссудить им несколько десятков франков; возвращаясь в Россию, он берется отвезти несколько нелегальных листков.

Со свежим человеком, только что приехавшим из России, можно просидеть до утра, расспрашивая про жизнь, про настроения, о том, что думают, что говорят.

Бакунин засыпает вопросами любезного соотечественника, а Постников незаметно переводит разговор на Нечаева:

— Да, любопытно было бы его увидеть…

Бакунин промолчал.

Постников крепко выругался про себя, но не подал виду и перевел разговор на другую тему. Потом стал прощаться:

— Завтра непременно загляну.

Скоро Постников превратился в поклонника и постоянного посетителя Бакунина. Имя Нечаева стало все чаще упоминаться в беседах. Хитрость талантливого сыщика не раз пыталась обойти бдительность старого конспиратора.

— Проклятая лиса, не проговаривается! Однако застану же я когда-нибудь Нечаева у него на квартире.

Но в ежедневных отчетах третьему отделению Роману приходилось признаваться в неизменной неудаче.

Граф Шувалов снова мечет громы и молнии. Полиция всей Европы совершенно бессильна перед легендарным Нечаевым.

Мечты о блестящей карьере все реже посещали статского советника Романа. Он готов был сложить оружие. Но перед этим в последний раз пошел напролом. Он открыто заговорил с Бакуниным о Нечаеве и, наконец, услыхал:

— Он все-таки сорви-голова, таких нам теперь и нужно. Когда приедешь в Лион, я тебя с ним познакомлю, и ты убедишься, что я прав.

Лион осенью семидесятого года стал резиденцией Бакунина. Здесь готовилась революция, готовилось такое восстание, какого Бакунин ожидал всю жизнь, которое должно было уничтожить всякое насилие, всякую власть, создать свободную коммуну. Бакунин стал душой революционной организации в Лионе. Он вызвал на улицу рабочие толпы и повел их к городской думе свергать власть.

В день восстания прибыл в Лион книгоиздатель Постников. Уже на вокзале он уловил какое-то необычное настроение. Все спешили к центру города. Магазины торопливо закрывались. Постников сразу попал в густую толпу. Людской поток быстро повлек его за собой. Вдруг он увидел впереди солдат.

«Чорт возьми! Агент русского правительства в рядах бунтовщиков!..» — засмеялся Постников над своим положением.

Он решил выбраться из толпы, но потом передумал: «Ведь не так уж часто выпадает случай посмотреть настоящую революцию».

И вместе с возбужденной толпой с красным знаменем впереди, под крики «свобода!» Постников бросился к городской думе.

Поздно вечером Постников разыскал Бакунина.

— А Нечаев приедет? — было его первым приветом.

Бакунин протянул письмо. Постников понял, что оно от Нечаева и с нетерпением развернул.

«…Я был в Лионе. Убедился на месте в полной несвоевременности и неуспехе восстания. Твое участие в нем лишний раз убеждает меня в твоей непрактичности. Что касается меня, то я отказываюсь от всякого участия в этом предприятии. Уйдя раз от русской полиции, не желаю попасть снова в руки французской, что легко случилось бы, если б я послушал тебя. Адреса я не оставляю…»

Постников бешено выругался. Бакунин решил, что из сочувствия к нему. Дружба между ним и Нечаевым давно уже дала трещину. Бакунин к этому времени убедился, что он обманут. Никакой реальной организации у Нечаева нет. Среди многих других причин, может быть, эта сыграла не последнюю роль. Великий бунтарь, сам применявший и оправдывавший подобные приемы, может быть, не смог простить того, что они были применены к нему. Во всяком случае, он вознегодовал, а после этого письма окончательно порвал с Нечаевым.

«Сорви-голова» снова исчез. Теперь для Постникова не оставалось никакой надежды.

Прошло больше года. Постников уже давно поставил крест над своей карьерой. Отпросившись в долгосрочный отпуск, он поправлял расшатанное здоровье. В Европу на розыски Нечаева отправился сам адʼютант шефа жандармов майор Николич-Сербоградский.

Нечаев вернулся в Швейцарию. Его тянуло в Цюрих, к друзьям. Из всех русских эмигрантов он с наибольшей симпатией вспоминал молодого энергичного Сажина. Но встреча их прошла холодно. Сажин состоял в кружке Бакунина, и учитель требовал разрыва с Нечаевым. Нечаев был огорчен.

Нечаев нашел приют и поддержку у старого эмигранта, участника польского восстания, Адольфа Стемпковского. И скоро основное ядро организации снова было сколочено. В центральную группу вошли три человека: Нечаев, Стемпковский, Турский.

Нечаев последние дни был в восторге. Стемпковский казался настоящим и преданным революционером. Он предоставил себя в полное распоряжение организации. Сегодня он обещал доставить паспорт и средства, необходимые для поездки. Нечаев пришел на свидание, назначенное Стемпковским в маленьком загородном ресторане.

Друзья радушно поздоровались. Усевшись за отдельный столик, они потребовали пива и о чем-то вполголоса заговорили. Задняя дверь ресторана вела в маленький садик. Сюда повел Стемпковский своего друга. Они переступили порог, и вдруг кто-то бросился на них из засады.

Нечаев вскочил обратно в кафэ, но сюда уже вбежали с улицы жандармы. Ловушка захлопнулась. Он был схвачен.

— Скажите русским, что их товарищ арестован… — крикнул он, прежде чем префект успел заткнуть ему рот. Под усиленной охраной его повели в тюрьму.

Он был предан Стемпковским.

— А, господин Нечаев! Наконец-то я имею удовольствие с вами познакомиться, — прошипел майор Сербоградский.

— Вы ошибаетесь. Мое имя — Стефан Гражданов. Я — серб. За что меня задержали? — обратился Нечаев к префекту полиции.

Но царский жандарм его перебил:

— Это Нечаев. Я удостоверяю его личность.

Префект любезно поклонился.

— Этого вполне достаточно, господин майор!

Нечаев ухитрился передать на волю записку для Сажина.

«Архив мой находится у мадам Клеман в Париже. Возьмите его. Я уверен, что вы поступите с ним наилучшим образом. Я погиб».

Через несколько дней Сажин стучался в квартиру мадам Клеман.

— Ваш жилец Стефан Гражданов серьезно заболел и его увозят на родину. Я хотел бы забрать его вещи и бумаги.

Впрочем, бумаги и оказались единственными вещами жильца мадам Клеман. Сажин собрал их, перевез в Цюрих и сжег.

Между тем Бакунин поднял на ноги всю русскую эмиграцию. Газеты печатали протесты революционеров. Делегаты отправлялись к самому префекту:

— В свободной республике борцы против деспотизма не имеют убежища?

Но префект полиции за хорошую мзду хорошо зазубрил свою роль:

— Мы всегда были рады приютить политических эмигрантов. Нечаева же мы выдаем не как революционера, а как убийцу.

— Но это политическое убийство!

— Русское правительство обещает судить его только за уголовное преступление.

— И вы верите обещаниям самодержавных жандармов?

— Конечно. Не можем ведь мы укрывать убийц?

Тогда несколько смельчаков решились действовать иначе. На вокзале в день отправки Нечаева собралась кучка возбужденной молодежи. Совсем молодая девушка поминутно оглядывалась на товарищей, не отходя в то же время от подʼезда. Вдруг она вздрогнула и сорвавшимся от волнения голосом произнесла:

— Ведут!

Молодежь затеснилась у выхода на перрон. Через минуту появились жандармы. С оглушительным криком, свистками, сжав кулаки, бросилась молодежь им навстречу. Жандармы невольно отступили на шаг, и молодежь окружила Нечаева. Началась свалка. Публика в панике разбежалась, оставив смельчаков на опустевшем перроне лицом к лицу с полицией. Но силы оказались слишком неравными. Конвой был усиленный и хорошо вооруженный, к нему на помощь подоспели русские шпики, а Нечаев был закован в кандалы. Через минуту два жандарма втолкнули его в вагон, пока остальные продолжали избивать его неудачных освободителей. Дверь вагона захлопнулась. Нечаева увезли в Россию.

Через несколько дней, опасаясь мести, спешил улизнуть из Швейцарии Стемпковский. На том самом перроне, где друзья в последний раз видели Нечаева, нетерпеливо шагал предатель. Руки были запрятаны в карманы, воротник поднят, голова опущена в землю, как у страуса, прячущегося от опасности. Кто-то загородил ему дорогу. Стемпковский поднял глаза и помертвел: прямо в глаза уставилось черное дуло револьвера. Раздался выстрел, и предатель упал. Поднялась тревога. Стрелявших схватили и увели. Жандарм наклонился над убитым. Стемпковский медленно раскрыл глаза, обвел окружающих и, убедившись, что опасность миновала, стал подыматься перепуганный, но невредимый.

Александр II охотно сдержал данное слово. Нечаева судили только как уголовного преступника. Не в интересах правительства было снова вызывать грозную тень «Народной Расправы».

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?

— Я — эмигрант. Подданным русского императора быть перестал. Формальности вашего судопроизводства не имеют для меня никакого значения. Я признавал бы позорным для себя допустить судить мое поведение…

— Вывести подсудимого!..

Жандармы поволокли его из зала, и уже в дверях раздался его возглас:

— Рабом вашего деспота я быть перестал!.. Долой деспотизм!

Офицер втолкнул его в маленькую комнатку и обрушился на него с кулаками.

Через несколько минут его опять привели.

— Подсудимый, вы обвиняетесь в убийстве из личной ненависти.

— Убийство студента Иванова — политический акт.

— Вывести его.

Опять маленькая комнатка, грубые жандармы и дикие, оскорбительные побои.

Царское правительство сдержало слово. Прокурор в двухчасовой речи доказал, что убийство было совершено с целью… ограбления.

Председатель поднял коротко остриженную голову:

— Подсудимый, вы ничего не имеете сказать в свое оправдание?

— Я считаю унизительным для своего имени защищаться от клеветы, очевидной для всех. Правительство может отнять у меня жизнь, но честь останется при мне.

Старый лицемер кротко обернулся к присяжным:

— Прежде чем вы будете решать, виновен ли этот человек, я хотел бы вам напомнить слова из высочайшего манифеста: «Да царствует милость в судах!»

Нечаев негодующе отрезал:

— А меня бил жандармский офицер!

Двадцати минут было достаточно присяжным для вынесения приговора:

«Подсудимого Нечаева, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы на двадцать лет».

Глава пятая

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН

Нечаев очутился в страшном Алексеевском равелине. Отсюда еще никто не выходил. Отсюда уже никогда не выйти и ему.

Потянулись жуткие дни мертвого одиночества, могильного безмолвия, убивающего бездействия. Могильная тишина, от которой ушам становилось больно, раздиралась только дикими отчаянными воплями несчастного, томившегося где-то вблизи, уже сошедшего с ума узника. Нечаев в ужасе вскакивал ночью со своей постели, заслышав безумный крик. Он чувствовал, что и его, как новую добычу, подкарауливает та же участь. В бессильном бешенстве сжимал он зубы, а днем ходил понуро взад и вперед и мучительно искал спасения. Повеситься на прутьях железной решетки?.. Нет. Его жизнь еще будет нужна. Как же сохранить свою жизнь и рассудок?

Нечаев нашел выход. Через несколько дней он обратился к смотрителю:

— Будьте добры, испросите для меня разрешения пользоваться книгами и бумагой для литературных занятий.

Потом немного помолчал и добавил:

— Я очень хорошо понимаю свое положение; может быть, я здесь и жизнь кончу, но все-таки не хотелось бы оставаться без всякого дела; согласитесь, рассудок потерять можно!

Просьба Нечаева была доложена царю.

Третье отделение скоро обʼявило, что исполнит ее.

Прошло несколько недель.

У Нечаева появились книги. Он повеселел и даже стал вежливее с тюремщиками.

В это же время был назначен новый смотритель равелина. Казенные деньги, шедшие на содержание заключенных, стали оседать в его кармане.

Нечаев поднес ко рту ложку горячей мутной водицы и выплюнул. Мясо было гнилое. Есть нельзя было.

На утро вошел смотритель.

— Я есть ничего не буду! Уберите чай!

— Что это значит?

— То, что вы меня падалью кормите. С голоду уморить хотите.

— Молчать! Будь благодарен за то, что дают! А не будешь есть — силой заставлю…

Нечаев вспыхнул. В воздухе мелькнули ножки, и стул полетел в смотрителя. Жандарм на лету схватил его, разбив себе руку. Нечаев отвернулся и лег на койку. Началась первая голодовка. Нечаева посетили комендант крепости и тюремный врач. На пятый день начальство убедилось, что ему не сломить упорства своего врага.

— Впредь пища будет вполне доброкачественной.

Прошло больше двух лет. В одно тоскливое утро в Алексеевском равелине происходил торжественный переполох. Ждали нового шефа жандармов генерала Потапова. Смотритель и часовые суетились, стараясь хоть немного приукрасить безнадежную мрачность каменного мешка.

— Идет!

Генерал Потапов вошел в камеру.

— Я к вам приехал по делу.

Нечаев вопросительно поднял голову.

— Я надеюсь, что за три года вы успели убедиться, какая судьба вас ждет: вы никогда больше не увидите свободы.

— Я это знаю.

— Но вы можете облегчить свою участь. Назовите имена ваших соучастников, расскажите мне о средствах революционной партии, и я обещаю вам выхлопотать снисхождение у государя императора.

— Генерал! Вы ошиблись. Подлость и предательство живут под блестящими мундирами, а не в груди революционера.

— Ах, вот ты как говоришь!..

— Правительство судит по себе. Негодяи не верят, что существуют честные люди…

— Молчать! Ты забыл, кто перед тобой! Хочешь, чтобы мы выколотили из тебя признание розгами…

Нечаев бросился вперед. Четкий удар прозвучал в камере. Потапов схватился за щеку. Из носа текла тонкая струйка крови.

Жандармы в ужасе схватили Нечаева.

Потапов быстро повернулся и вышел из камеры.

Никто не должен знать, что генерал Потапов получил пощечину от арестанта.

Генерал Потапов глубоко затаил свою злобу.

За три года в камере Нечаева выросла гора рукописей. Статьи о молодежи 60-х годов; письма из Лондона о демократии; тюремные дневники «Живой могилы»; наброски романов о Парижской Коммуне, об эмиграции, заметки, записи, черновики, — здесь сосредоточивалась вся его жизнь, все мысли, все его общество.

Сошел с ума несчастный сосед Нечаева — Бейдеман. Решился на повинную и написал свою «исповедь» Бакунин. Покончил с собою не один революционер.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ РУССКОГО НАРОДА.Государь!

По истечении трех лет одиночного заключения в крепости со дня приговора, незаконно произнесенного надо мной московским окружным судом, я, эмигрант Сергей Нечаев, не считаю себя в праве оставаться долее в положении выжидательном и обращаюсь к вашему императорскому величеству, как к высшему авторитету правосудия и законности в государстве, абсолютно монархическом, с формальным прошением о соблаговолении повелеть подвергнуть правильному и беспристрастному судебному пересмотру «дело об убиении студента Иванова».

Я, эмигрант Нечаев, арестованный в окрестностях города Цюриха в августе 1872 г., до сих пор не знаю, на каких условиях выдало меня швейцарское правительство в руки российского правосудия.

Я был увезен из Цюрихской тюрьмы, ночью неожиданно, без всякого предупреждения и обʼяснения, неизвестными личностями, на которых даже не было полицейского мундира, — я был увезен из тюрьмы в отсутствие директора местной полиции г. Пфеннингера, в отсутствие всякого представителя швейцарской власти, напутствуемый единственно смотрителем тюрьмы, который отказался дать мне какие-либо обʼяснения.

Доставленный в цепях в баварский пограничный город Линдау, я обʼявил начальнику встретивших меня там русских агентов, г. Севастьянскому, что считаю себя жертвой произвола и беззакония, противного основным принципам публичного права, — ибо не знаю, выдала меня Швейцария или меня «украли из Швейцарии», подобно тому, как некогда граф Орлов похитил из Ливорно несчастную княжну Тараканову.

Перевезенный в конце 1872 г. в Москву, я и там на вопросы следователя и прокурора отказался давать показания, еще раз заявив, что «считаю выдачу меня швейцарским правительством вопиющей несправедливостью».

Я, Нечаев, теперь, как и тогда, готов признать себя подсудимым не только перед русским судом, но даже перед судом турецким или китайским, если только предварительно соблюдены будут все легальные условия, требуемые публичным правом — если правительство Швейцарской республики, на почве которой я был арестован, возьмет на себя прямую юридическую ответственность за правильный исход процесса, т.-е. обʼявит мне предварительно (в присутствии чиновника русскою посольства): на каких основаниях и при каких условиях меня выдает России, и снабдит меня копией с своего решения по этому поводу.

Остаюсь в уединении каземата, в ожидании решения вашего императорского величества по этому поводу с надеждой на возможность правосудия в моем отечестве, во второй половине XIX века.

Узник, в силу беззакония и вопиющего произвола швейцарских олигархов 4-й год томящийся в келье Петропавловской крепости

ЭМИГРАНТ учитель Сергей Нечаев. 1876 г., января 30 дня.

Через несколько дней, когда Нечаев вернулся с прогулки, он не узнал своей камеры. Она опустела. Было опять неприютней и одиноко, словно ушел навсегда близкий человек.

— По высочайшему повелению вам запрещено пользование бумагой и пером, а все написанное до сего отослано в Третье отделение.

— Хорошо!

Нечаев заметался по клетке. Щелкнул замок. Смотритель ушел.

Ночью раздался яростный вопль. В камере Нечаева зазвенели стекла. Часовой побежал за смотрителем. Оловянной кружкой заключенный бил по окну, по железным прутьям решетки, топтал ногами осколки стекла.

На взбешенного узника накинули смирительную рубаху, привязали к кровати. А через несколько дней заковали по рукам и ногам в кандалы и лишили прогулки.

Три месяца провел он закованный в цепи, не переступая порога каменной дыры. На ногах появились раны, и только тогда ноги расковали и в первый раз повели Нечаева гулять. На руках оставались цепи.

Протест Нечаева не вернул бумаг.

«ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛЕНО ВСЕ РУКОПИСИ ПРЕСТУПНИКА УНИЧТОЖИТЬ».

Так второй раз был сожжен Нечаевский архив. Только чиновник Третьего отделения прочел его, представляя царю свое заключение. И даже этот пристрастный враг должен был отдать Нечаеву дань изумления:

«Нельзя назвать автора личностью дюжинной. Всюду сквозит крайняя недостаточность его первоначального образования, но видна изумительная настойчивость и сила воли в той массе сведений, которые он приобрел впоследствии. Эти сведения, это напряжение сил развили в нем в высшей степени все достоинства самоучки: энергию, привычку рассчитывать на себя, полное обладание тем, что он знает, обаятельное действие на тех, кто с той же точкой отправления не могли столько сделать».

Обаятельное действие на тех… Много лет спустя чиновник вспомнил свою пророческую фразу.

Маленькая камера равелина в конце коридора превращена в караульное помещение.

Молодой солдатик, недавно пригнанный из деревни, шепотом спрашивает у соседа:

— А кто это в пятом номере сидит?

— Неизвестно… А, должно быть, важный. Давно уж это было. К нему генерал Потапов приехал: «Покорись, говорит, царю — мы тебя всеми милостями осыпем»…

— А он что?

— А он его в морду. Ты, говорит, — негодяй, так думаешь, что и все такие…

— А генерал что?

— Ничего. Поклонился и говорит этак тихо: спасибо за науку.

— И так-таки ничего ему не было?

— Не. Только потом отняли бумаги и писать запретили.

— А что им жалко, что ли?

— Да вот, будто он там всю правду и написал, а правда-то глаза колет.

Через полчаса солдатик стоял на посту у пятого номера. В глазок видна была внутренность камеры. Часовой с любопытством разглядывал таинственного узника. Нечаев повернул голову. Часовой почувствовал на себе сверлящий взгляд.

— Как на дворе сегодня?

Часовой промолчал.

— Что же ты не отвечаешь?

— Не велено разговаривать.

Нечаев вскочил, быстро подошел к глазку и взбросил вверх руки. Оковы лязгнули и скользнули к локтям. Под ними обнажились страшные гнойные язвы.

— Вот за тебя ношу. Тебе хотел правды добыть, а ты…

— Да что же я… Не разрешают говорить. Не моя это воля.

— Со мной все говорят. Ну, как же на дворе?

— Солнце…

Нечаев победил.

Между тем, после бумаги Нечаева лишили и книг. Пытку делали более жестокой.

Уже давно опустела камера. И вдруг, вернувшись с прогулки, узник нашел несколько томиков. Тут же стоял смотритель. Нечаев взглянул на книги, потом на смотрителя и возбужденно зашагал по камере.

— Это вы от себя положили здесь или вам приказали?

— Наступают великие дни воскресения Христова, и я думал, что эти книги…

— Их сочинили попы; вы знаете, что я неверующий, лицемерить я не стану.

Ночью он не спал. Он добьется своего. Он будет требовать. Но как передать свой голос туда, за стены этой тюрьмы? Как заставить царя выслушать его?

На рассвете он вскочил на ноги и бросился к стене. Стиснув челюсти от невыносимой боли, разбередил свои раны, и макая указательный палец в кровь, стал им писать на стене.

Утром смотритель застал Нечаева на койке с мертвенно-бледным лицом.

На стене алела кровавая надпись:

Государь!

В конце восьмого года одиночного заключения третье отделение без всякого с моей стороны повода лишило меня последнего единственного занятия — чтения новых книг и журналов. Этого занятия не лишал меня даже генерал Мезенцов, мой личный враг, когда он два года терзал меня в цепях. Таким образом, третье отделение обрекает меня на расслабляющую праздность, на убийственное для рассудка бездействие. Пользуясь упадком моих сил после многолетних тюремных страданий, оно прямо толкает на страшную дорогу: к сумасшествию или к самоубийству.

Не желая подвергнуться ужасной участи моего несчастного соседа по заключению, безумные вопли которого не дают мне спать по ночам, я уведомляю вас, государь, что третье отделение канцелярии вашего величества может лишить меня рассудка только вместе с жизнью, а не иначе.

С. Нечаев

Нечаев снова обʼявил голодовку.

Через несколько дней его требование было удовлетворено.

Солдатам караульной команды жилось немногим легче самих заключенных. Отлучка из крепости разрешалась очень редко. В самом равелине тянулось тоскливое однообразное существование. Удивительно ли, что молодой солдатик давно сдружился с Нечаевым и целыми часами простаивал у глазка, заслушиваясь неслыханными речами! Это было запрещено, но кто мог его выдать? Разве его товарищи не поступали так же во время своего дежурства? И разве хоть один из них теперь позволил бы себе причинить вред этому великому страдальцу, который за них отдал свою жизнь!

Эти простые люди, понявшие, кем был на самом деле Нечаев, любили его и благоговели перед ним.

Не двигаясь с места, Нечаев вырвался из заколдованного круга одиночества, и снова воспрянула его воля, снова заработала цепкая упорная мысль:

— Бежать. Бежать из проклятого царского гроба…

Но за восемь лет у Нечаева никого не осталось там, снаружи. Некому помочь. Некуда бежать. Солдаты отдадут за него свою жизнь, но и они ничего не могут сделать, у них тоже никого нет в Петербурге.

Единственный его товарищ, сосед по темнице, давно сошел с ума.

Но вот однажды к глазку подошел часовой и шепнул:

— Привезли арестованного.

«Кто вы? Не бойтесь. Часовой наш.

Нечаев».

«Революционер Ширяев. Неужели вы живы? Сообщите на волю. Вот явка…»

Глава шестая

СМЕРТЬ СЕРГЕЯ НЕЧАЕВА

На конспиративной квартире собрался Исполнительный Комитет партии «Народная Воля». После нескольких неудачных покушений на царя предпринимается последняя, самая упорная и решительная попытка. Готовящейся казни Александра II отданы все силы, все мысли революционеров. Давно потеряны связи со старыми знакомыми, с друзьями. Забыты родные, книги, наука.

На заседаниях Исполнительного Комитета обсуждаются детали террористического акта.

Уже собралось большинство членов Исполнительного Комитета. За столом беседуют вожди «Народной Воли» — Желябов и Перовская. Собравшиеся поглядывают на дверь в ожидании опоздавших. И вот дверь открывается и появляется Исаев. С мороза, весь в инее, не снимая шубы, он подходит к столу и кладет на него пакет.

— Письмо от Нечаева!

Из первого минутного чувства недоумения стал расти, разливаться бурный поток восторженного изумления.

Здесь каждый знал имя этого революционера, боровшегося тогда, когда они сами были еще юношами и детьми. Знали о его трагической судьбе, гибели и вдруг — он жив!..

Письмо Нечаева было скромно и просто. Он в Алексеевском равелине. Восемь лет провел в одиночке. Могут ли революционеры устроить побег.

Желябов твердым голосом, не допускавшим сомнения, воскликнул:

— Надо освободить!

И Перовская радостно откликнулась. Заседание единодушно решило освободить Нечаева.

Солдат, ходивший с письмом от Нечаева к народовольцам, принес ответ.

Безумно забилось сердце Нечаева. Он бросился на постель, сжимая руками голову.

Как участливо расспрашивает Желябов о его судьбе, как горячо обещает помочь, как уверенно говорит об освобождении. Десятки раз перечитывает Нечаев это письмецо, заучивает его наизусть, прежде чем уничтожить. Как ни тяжело уничтожать весточку с воли, но это необходимо сделать.

И немного успокоившись, Нечаев снова пишет на волю. Он уже разрабатывает план побега и подробно рисует своим друзьям расположение Петропавловской крепости и равелина, которые он прекрасно изучил, не переступая порога своей тюрьмы. Не даром в долгие дни заключения он часами расспрашивал и выпытывал и терпеливо выслушивал солдатские описания и рассказы о крепости.

В бессонные ночи Нечаев строил планы побега.

В маленьком внутреннем садике равелина, куда выводили Нечаева на прогулку, выходит наружу крышка водосточной трубы. Часовые, друзья Нечаева, помогут ему поднять крышку и спуститься в трубу. А выход из нее уже за крепость. Там должны его ждать сообщники, переодеть и спрятать его… Или можно получить с воли военный мундир, переодеться и выйти из равелина, мимо преданной Нечаеву стражи. Эти планы изложил Нечаев народовольцам.

Заключенный № 5 нетерпеливо вскочил с постели. Сегодня он должен получить письмо от Желябова. Выпит чай. Прошел смотритель. В камере темно и тоскливо в серый зимний день. Но узник не замечает этого. Он привык к своей клетке, а сегодня мысли его слишком далеки отсюда. Записочки Ширяева рассказали о мощной революционной организации. Это не либеральничающие студенты. Это герои старого «катехизиса революционера». Это боевая революционная партия. В ее рядах можно итти вперед.

— Получай! — прервал голос нечаевские мысли. Нечаев шагнул и сжал в руке письмецо.

«Организация занята подготовкой террористического акта. Это отнимает у нас силы и время. Но мы выделили группу, которая будет работать над вашим освобождением…»

Казнь царя. Нечаев уже слышал об этом от Ширяева… Но это только первый шаг. Он должен лишь развязать революцию. Поднять мужика. Однако не слишком ли сильна его глупая, слепая вера в царя? Как победить эту веру?

И Нечаев из тюрьмы шлет советы своим новым друзьям. После стольких лет бездействия Нечаев опять чувствует себя в гуще революционной борьбы. Энергичный ум уже выработал свой план, и Нечаев передает его на волю: после убийства царя тотчас нужно разослать поддельный «манифест наследника». Вступая на престол, наследник возвращает землю крестьянам и призывает их бороться с теми из помещиков, кто не захочет отдать свою землю.

Конечно, ни один помещик своей земли не уступит, и тогда разгорится революционная крестьянская война. Нечаев разрабатывает, дополняет свои планы и пишет о них Желябову.

В этой переписке проходит время. Осмыслились тюремные будни. Но Нечаев уже видит, он не может не видеть, как отступает все дальше и дальше в туман предположений его побег, что на воле все меньше и меньше говорят об этом.

Сырые стены снова начинают смыкаться вокруг своей жертвы. Узник чувствует, как давят они его грудь, и из груди вырывается глухой кашель. С грустью сознает он, что если не вырвется теперь, вот сейчас, немедленно, ему уже не вырваться никогда. Живая могила цепко держит его в своих обʼятиях, и настоящая уже протягивает за ним руки.

И в это время Нечаев получил записку:

«Наших сил не хватает на два дела одновременно. Что бы вы сказали, если б вам представили как революционеру решать, какое из этих двух предприятий осуществить первым: казнь царя или ваше освобождение? Мы ждем ответа…»

— Казнь царя!.. — Нечаев произнес это вслух и не колеблясь в своей пустой камере. Но он еще долго сидел за столом над ответом. Там, на воле, не должно быть никаких сомнении. Там дело нужно довести до конца. Им должен ответить не заключенный, не исстрадавшийся человек, не сломленная жертва, нет, — товарищ по организации присоединит свой голос к их решению. Ни тени жалобы, ни капли горечи не будет в записке. Спокойная. Деловая. Убедительная.

«За казнь.

Нечаев».

Записочку унесли. С ней унесли мечту о воле. Второй раз был произнесен убийственный приговор, и на этот раз его произнес над собой сам Нечаев. Этот великий революционер снова отдал свою жизнь делу революции, и заживо погребенный царем, он снова решал судьбу царя.

Чтобы отвлечь свои мысли от воли, от которой он отказался, чтобы забыть новую безнадежность своего положения, Нечаев стал еще напряженнее следить за борьбой «Народной Воли» с царем. Записки народовольцев держали его в курсе событий. Целыми днями Нечаев обдумывал их, разбирал, намечал детали и с нетерпением ждал последнего известия.

Наконец вечером 1 марта взволнованный часовой шепнул ему:

— Государь убит!

Грозная «Народная Воля» нанесла страшный удар, но тотчас сама зашаталась под ударами правительства. Одна за другой записки стали приносить Нечаеву известия об арестах и провалах народовольцев. Уже арестованы Перовская, Желябов. Бегут из Петербурга, спасаясь от жандармов, уцелевшие пока народовольцы.

Нечего и помышлять о помощи с воли. Организация разгромлена. Это понял Нечаев. Он делился этим с Ширяевым, и к их тревогам о собственной судьбе прибавились опасения о судьбах партии и революции.

В это время заболел Ширяев. Равелин сделал свое привычное дело. Сырость выпила румянец щек, плесень потушила блеск глаз, тяжелый низкий потолок согнул спину. Ширяев стал кашлять, метался ночами в поту, и с каждым утром вставал все более слабым. Нечаев узнал от часовых о болезни Ширяева. Неужели уйдет от него и этот последний друг!

Умер старый комендант Петропавловской крепости, и появился новый — бездушный зверь Ганецкий. Он понял дух нового времени.

«…Прежде мне позволяли выходить подышать чистым воздухом два раза в день. Теперь мою прогулку сократили с двух часов до 20 минут. Мало того, меня по целым неделям совсем не выводят из душного каземата, в котором Ганецкий даже приказал заделать душники, будто с целью лишить меня возможности достать сажи для составления чернил. Верхнее стекло оконной рамы у меня было чистое, позволявшее мне видеть клочок неба. Нужно знать ужасы долголетнего одиночного заключения, чтобы понять, какую отраду доставляет узнику вид проходящего облака и сияние звезд ночью… Ганецкий приказал выбелить стекло…»— писал в своих уже не частых письмах на волю Нечаев.

Так прошла весна 1881 года. Проходило лето, и каждый уходящий день больно отзывался в сознании Нечаева. Он напрасно терял самое удачное для побега время. Усиливались строгости в равелине. Со дня на день могли напасть на след нечаевской организации. Приближалась зима, а тогда — без связей, без помощи — не бежать.

В тяжелом раздумье проводил Нечаев потускневшие дни. 16 августа рано утром шепотом подозвал его часовой. Без прежнего радостного нетерпения, а с тяжелым предчувствием, — он привык уже к дурным вестям, — подошел Нечаев к глазку.

— Друг твой… умер.

Тогда Нечаев решил, наконец, бежать без чужой помощи.

Под матрацом тюремной койки лежала солдатская одежда. Настала новая зима. Нечаев снова лихорадочно заработал. Каждый солдат получил свою роль. Был назначен день. Все было готово к побегу. Предусмотрено. Через несколько дней настанет назначенный час. И Нечаев окажется на свободе.

Проснувшись, Нечаев вскочил с постели, быстро подошел к двери. Он сегодня должен сделать последние распоряжения, — он неожиданно запнулся. Слова застыли. По коридору шагал незнакомый часовой.

Внесли чай. Со смотрителем вошел новый унтер.

Как же это произошло? Разве не соблюдал он строжайшей конспирации? Разве он ошибался в этих простых искренних людях? Неужели его снова предали! Нечаев горько недоумевал при этой мысли и не хотел ей верить. Действительно: не эти солдаты, любившие Нечаева всей душой, даже на суде оставшиеся верными ему, на суде гордо называвшие его «наш орел», — не они выдали Нечаева.

Предал Мирский. Жалкий человек случайно попал в ряды революционеров, а когда очутился в равелине, смертельно испугался. Испугался, что погибнет его жалкая жизнь, испугался, что забудет оставшаяся на воле невеста. Нечаев увидел в записках Мирского трусость и не открыл ему всех своих планов. Но Мирский все-таки многое знал. Он знал, что солдаты находятся в руках Нечаева.

Мирский, цепляясь за жизнь, предал революционера, и за свое предательство получил фунт рублевого табаку ежемесячно и фрукты на третье блюдо к обеду.

Новый царь, Александр III, сумрачно слушал доклад министра внутренних дел.

«В силах ли бороться с Нечаевым даже власть царя? Он снова встает кровавой угрозой, снова простирает руку над троном… Нет, Нечаев должен исчезнуть с лица земли, не в каземате, не в подвале, откуда он вырвется, — он должен исчезнуть совсем, навсегда…»

Но царь не выдал своего страха. Его лицо все мрачнело и мрачнело. Когда кончилось чтение, он неуклюже сказал:

— Более постыдного дела для военной команды и ее начальства, я думаю, не бывало до сих пор.

«Постыдное дело» кончилось для нечаевских друзей, солдат равелина, ссылкой в Сибирь, сдачей в дисциплинарные батальоны. С самим Нечаевым также решено было покончить.

Узника перевели в камеру № 1. В изолированном малом коридоре равелина он был теперь отрезан не только от мира, но и от внутренней жизни тюрьмы. Нечаева лишили прогулки. Резко ухудшили питание.

Какое наказание можно было придумать для этого человека, лишенного всех прав, всех надежд, всякого смысла в жизни? Каторжные работы были б для него несказанным облегчением. Цепи и карцер ничего б не прибавили к его пыткам… Нужно было просто покончить с его существованием.

Правительство не наказало Нечаева за его деятельность в равелине. Ему даже не сказали об этом ни слова. Его только перевели в еще более сырую, еще более страшную могилу. Его совсем лишили воздуха, почти лишили пищи. Он лежал на своей постели и медленно страшно умирал…

Такова была месть царя.

«Содержавшийся в камере № 1 Алексеевскою равелина арестант сего 21 ноября 1882 г. около 2-х часов пополудни умер от общей водянки, осложненной цынготною болезнью, о чем вашему превосходительству донести честь имею».

Арестант в камере № 1 — Нечаев. Даже после смерти нельзя было назвать его имени.

Поздней ночью, таясь от постороннего взора, вынесли тело Нечаева из равелина. Где его похоронили — никто не знает.