Об исторических романах Семена Резника. Вместо предисловия

«В эмиграции [Семен Резник] раскрылся как оригинальный прозаик, хотя роман „Хаим-да-Марья“ и [две] повести „Кровавая карусель“ написаны еще в России. Написаны, но были обречены на неиздание.

„Хаим-да-Марья“ назван историко-документальным романом-фантасмагорией. Не потому, что того, о чем в нем повествуется, в действительности не было, а потому, что реальность, воплощенная в событиях и судьбах повествования, фантасмагорична до абсурда. Сюжет романа задан российской историей: действие развивается в 20-30-е годы XIX века, в царствование Николая I, и связано с так называемым „Велижским делом“, по которому более 40 евреев обвинялись в ритуальных убийствах христианских детей. Что это, как не один из ответов на вопрос об исторических корнях и хронологических рамках русского антисемитизма?..

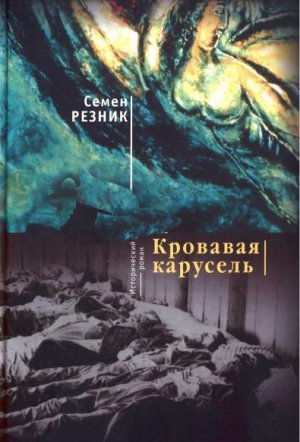

„Кровавая карусель“ — две повести под одной обложкой и одним названием. В основе сквозного сюжета обеих — еврейский погром 1903 года в Кишиневе. Его драматические события в первой повести даны через восприятие убежденного шовиниста — охранителя, апологета царизма, поборника и выразителя имперской политики, великодержавной идеологии, [П.А. Крушевана]. Во второй они увидены глазами [В.Г.] Короленко, писателя-гуманиста, чей совестливый, неподкупный голос мужественно звучал в защиту жертв черносотенного насилия и полицейских провокаций».

Валентин Оскоцкий, критик и литературовед, Москва. (Доклад: «Антифашистская литература русского зарубежья», 1992 г.)

«Семен Резник владеет материалом как профессиональный историк. От него не ускользает, кажется, ни одна архивная мелочь, способная воссоздать события и, главное, характеры людей стопятидесятилетней давности. Дальше историк уступает место писателю, точнее, плодотворно сосуществует с ним. Неизбежный и необходимый в историческом романе домысел (вспомним Ю. Тынянова!) дает автору творческую свободу, которой он пользуется с умением и тактом».

Эдуард Капитайкин, литературный критик, Израиль. («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1986 г.)

«Роман [„Хаим-да-Марья“] написан мастерски, это существенный вклад в современную литературу. В причудливой повествовательной манере автора оригинально сочетается реалистическое повествование с его пародированием… В книге много горького сарказма, убийственной иронии. Резник пишет для своих современников, хотя и не о них самих. Это подчеркивается современными лексическими оборотами, вклиненными в стилизованное под старину повествование, усиливая намеренные диссонансы, характерные для стиля этого необычного романа.

Сюжет романа — это нагромождение беспредельных абсурдов и столь же беспредельных страданий… Два императора, министры, губернаторы, местные правители оказываются в кафкианском лабиринте полицейско-бюрократической системы царской России. С.Резник показывает их как живых людей, а не как безликий инструмент власти. Все дело держится на показаниях городской проститутки Maрьи Терентьевой, чье реальные и воображаемые похождения находятся в центре повествования. С.Резник прибегает к острой сатире, позволяющей рельефнее раскрыть психологию и эмоциональное состояние жертв — не только Хаима и других евреев, но также и Марьи, которую автор показывает не столько источником зла, сколько инструментом, которым умело манипулируют. Откуда же явилось зло? Последовательно избегая прямых обвинений и дидактических деклараций, С.Резник не дает прямого ответа на этот вопрос, даже не ставит его. Но всем строем повествования дает читателю возможность самому на него ответить. Когда роман, полный интригующих сюжетных поворотов, дочитан до конца, он оставляет в сердце глубокую рану».

Яков Рабкин, профессор Монреальского университета, Канада, 1988.

«В марте 1988 года, когда [будапештское] издательство „Интерарт“ решило издать эту книгу русского писателя, живущего в Америке, все мы были уверены, что просто дарим читателям еще один превосходный роман. Достаточно редкий роман, который, без всякого сомнения, будут читать и через 50 лет. Ведь такое происходит не часто, чтобы произведение находило горячий отклик у читателей, вызывало и смех, и слезы. Такой роман самозабвенно прочитывается от доски до доски даже утонченными интеллектуалами с завышенными эстетическими требованиями, хотя в нем не найти внешних атрибутов, обязательных в современной литературе. А, может быть, благодаря именно этому».

Агнеш Геребен, профессор русской литературы, Будапешт, 1989. (Из послесловия к венгерскому изданию романа «Хаим-да-Марья».)

«Я только что прочитала роман „Хаим-да-Марья“ и нахожусь под сильным впечатлением. Я давно интересуюсь литературой на языке идиш, и меня особенно заинтриговало воссоздание мира, известного из произведений таких писателей, как Шолом-Алейхем, братья Зингеры, И.Л. Перец. То, как Вы воссоздали мир маленьких еврейских городков начала XIX века, со всеми его традициями и предрассудками, жестокостями и человечностью, выглядит очень убедительно. Отличие Вашей книги от других исторических романов об антисемитизме, по-моему, состоит в том, что сюжет излагается и с позиций антисемитов, так что в книге представлены обе точки зрения — гонителей и гонимых… Как Вы знаете, в редакции газеты „Вашингтон Таймс“ я состою в литературной комиссии, и могу Вас заверить, что большинство книг, которые к нам поступают для рецензирования, на половину не столь интересны и захватывающи, как Ваш роман».

Хеле Беринг Дженсен сотрудник газеты «Вашингтон Таймс» (Из письма автору), 1988.

«Когда стоишь перед каруселью истории и вглядываешься в нее, мелькают многие страшные фигуры: избиение младенцев, Варфоломеевская ночь, стрелецкая казнь, ночь разбитых стекол (поэтично переведенная с немецкого как „Хрустальная“), армянская резня, трагедия красной Кампучии, коллективизация, Катастрофа европейского еврейства… Почему же Семен Резник сделал темой своей книги кишиневский погром 1903 года, несчастье ныне сравнительно редко вспоминаемое?

Потому, что именно оно определяло поляризацию сил перед ключевым моментом русской истории — революцией 1905 года. Его художественно-исторический анализ помогает осмыслить и ряд намного более поздних фигур российской „карусели“, от Октябрьского путча до нынешних сборищ „Памяти“….

Споров в книге много. Исторические персонажи спорят друг с другом и с вымышленными, реже — вымышленные между собой: все-таки книга историческая. Автор не подыгрывает в них своим союзникам, не оглупляет противников. Павла Крушевана Резник почти полюбил, только читатель этой любовью не заражается. Конечно же, это литературный прием, но он необходим, чтобы не уподобиться антисемитам и большевикам в неприятии любых контраргументов».

Марк Рейтман, «На кровавой карусели» «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1988).

«Читать „Кровавую карусель“, книгу, объединившую исторические повести Семена Резника об антиеврейских погромах в России начала [XX] века, мне, русскому человеку, тяжело и больно… Если бы Семен Резник остановился только на документальном описании Кишиневского погрома и его идеологическом оформлении писателем Крушеваном… его книгу можно было бы отнести к разряду стирающих еще одно „белое (черное!) пятно“ в российской истории… Однако автор, как бы адресуясь к совести современной русской интеллигенции, показывает и противодействующие силу — бескомпромиссную борьбу Владимира Галактионовича Короленко и его единомышленников, спасителей чести русской культуры, с черносотенцами».

Владлен Сироткин, профессор, Москва. (Из послесловия к «Кровавой карусели», ПИК, 1991).

Хаим-да-Марья

Историко-документальный роман-фантасмагория

Я хочу показать миру злую гиену, которая с предательской жестокостью подражает человеческому голосу; я привожу сюда в цепях жестокого крокодила; я хочу описать отвратительные жестокости смрадной каиновой орды, иначе говоря — повторить то, что давно уже было сказано, дабы прийти на помощь обманутому христианскому миру.

Пмецлав Маецкий.Еврейские жестокости, убийства и суеверия, 1636 г.

Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!

Псалтырь, 105; 3.

А судьи кто?

А. Грибоедов.Горе от ума, Первая половина XIX в.

Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него… Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.

Екклесиаст, 7; 14; 10.

Если всюду растет

чертополох,

Если беден народ,

Если климат наш плох

И везде дифтерит

Заражает, как яд, —

Виноват в этом жид,

В этом жид виноват.

Дм. Минаев.Вторая половина XIX в.

Поэт горбат,

Стихи его горбаты

Кто в этом виноват?

Евреи виноваты.

Современный фольклор.Приписывается Евг. Евтушенко.

Сюжет полностью соответствует подлинным историческим событиям. Сохранены даты, имена действующих лиц, названия географических пунктов. Домыслены лишь некоторые биографические подробности, психологические характеристики и сновидения персонажей.

Автор

Предисловие к первому изданию

Сколько я помню себя, я помню, что я еврей и что хотя в этом ничего постыдного нет (так мне внушали родители), этого все же следует стыдиться (так учила жизнь). Стыд за свое национальное происхождение я выдавливал из себя по каплям, как Антон Павлович Чехов выдавливал из себя раба. И я знаю, что через то же самое прошли многие русские евреи моего поколения.

В прошлом антисемитизм пытались объяснять религиозной нетерпимостью, национальной рознью, а когда в моду вошел марксизм — классовыми противоречиями. Но антисемитизм глубже всех этих объяснений. Кроме всего прочего, это традиция, уходящая в глубь тысячелетий. Это целая культура; точнее, антикультура.

Антисемитизм всегда нужен был деспотам.

В дореволюционной России за него цеплялись те, кто всеми правдами и неправдами пытался спасти изживший себя режим. На него делал основную ставку Гитлер, а в СССР он достиг высшего накала на излете сталинской эпохи, в период преследования космополитов и особенно — в деле врачей.

После смерти Сталина врачей освободили и признали невиновными, так что именно евреи оказались первыми ласточками «реабилитанса». В последующие годы антисемитизм то ослабевал, то снова усиливался — в соответствии с колебаниями робкого хрущевского либерализма.

Остатки либеральных иллюзий в СССР были раздавлены танками, ворвавшимися в Чехословакию. И сразу же началась воинственная антисемитская кампания, которая продолжает усиливаться. Уже второе десятилетие в Советском Союзе проводится целенаправленная травля евреев, которых объявляют врагами России и врагами социализма, виновными во всех бедах и неудачах советской системы. Цель этой кампании, по моему убеждению, состоит в том, чтобы изолировать евреев от остального населения, вызвать к ним ненависть и в случае возникновения критической для режима ситуации (вроде той, что сложилась в Чехословакии в 1968 году или в Польше в 1980-81 годах) сделать евреев козлами отпущения и, может быть, даже «окончательно» решить еврейский вопрос по гитлеровско-сталинскому рецепту.

Современная антисемитская кампания в СССР проводится под «новым» лозунгом «разоблачения сионизма», но новое — это лишь хорошо забытое старое. Застрельщикам антисионистской кампании ничего не приходится придумывать: они паразитируют на старом российском антисемитизме, уворовывая у черносотенных авторов идеи, цитаты, «факты», даже большие куски текстов.

Доступными писателю средствами я пытался противостоять этой травле. Роман «Хаим-да-Марья» — одна из таких попыток. Описанные в нем события происходили 150 лет назад, но проблематика романа слишком тесно связана с моей жизнью и судьбой моего поколения, чтобы его можно было рассматривать только как исторический.

Экзамен на современность роман выдержал еще в СССР, где все мои попытки его опубликовать окончились неудачей именно потому, что издатели хорошо понимали, сколь актуально его звучание.

Таким образом, это не только роман о далеком прошлом, но и документ настоящего. Он показывает, что антисемитизм в России оказался долговечнее войн, революций и других потрясений. Перетряхнутая много раз до основания, она в чем-то главном оставалась неизменной. Как тяжелая наследственная болезнь, антисемитизм губил Россию в прошлом и продолжает губить в настоящем.

Семен Резник

Август 1985 г.

Вашингтон

Предварительные объяснения

Черта оседлости и процентная норма — это лишь наиболее яркие положения законодательства о евреях, которое даже на фоне отнюдь не отличавшихся гуманизмом законов Российской империи выделялось своим драконовским характером. А поскольку ограничительные меры против целого народа надо было обосновывать, то не было недостатка в различных теоретиках, проливавших моря чернил и типографской краски, чтобы доказать, будто евреи безнравственны, будто все их обычаи, весь образ жизни враждебны христианским народам, будто они составили тайный заговор против всего человечества.

Наиболее сильным аргументом в руках этих «теоретиков» служил средневековый миф о том, будто бы иудейская религия предписывает своим адептам при совершении некоторых обрядов употреблять христианскую кровь.

Этот миф оставил в истории длинный кровавый след, тянущийся через века и страны. В Средние века любое исчезновение или гибель при невыясненных обстоятельствах христианского ребенка (годились и взрослые) приводили к очередному ритуальному процессу и сожжению на костре пяти-шести ни в чем не повинных людей, а кроме того — к избиениям, грабежам, насилиям и прочим бесчинствам в еврейских кварталах. Жертвами навета становились не только евреи, но и их мнимые пособники, а нередко и сами христианские дети, ибо злонамеренные антисемиты нередко сами убивали детей, чтобы затеять очередное ритуальное дело.

На Руси племенные и религиозные различия использовались для разжигания ненависти и вражды с первых веков после принятия христианства. Летописи рассказывают, что, например, Феодосий Печерский, причисленный к лику святых основатель одного из древнейших киевских монастырей, призывал православных прощать своих врагов, но «не врагов Божьих», к которым относил всех пребывающих «в вере латинской, армянской, сарацинской» и т. п. «Более всех ненавидел Феодосий жидов, и жизнеописатель его говорит, что он ходил к жидам укорять их, досаждал им, называл безбожниками и отступниками и хотел быть от них убитым за Христа» (Н. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, т.1, СПб., 1912, стр. 19–20).

В Московское государство евреи столетиями не допускались, а когда попали в него в виде пленников (при взятии русским войском Полоцка), Иван Грозный «решил вопрос» наипростейшим способом: «Согласных креститься — крестить! А несогласных утопить в реке Полоте». (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XI, стр. 454.)

В те времена, когда главным богатством была земля, евреям не разрешалось владеть ею и заниматься земледелием. Вольно или невольно они становились ремесленниками, купцами, ростовщиками. По мере развития промышленности, роста городов, установления капиталистических отношений росла роль «третьего сословия»; принадлежавшие к нему евреи приобретали все большее значение в экономической жизни некоторых стран. Но в Россию евреи по-прежнему не допускались. Императрице Елизавете Петровне была подана записка, в которой доказывалось, что разрешение евреям-купцам приезжать в страну способствовало бы оживлению торговли и пополнению казны (за счет сбираемых за ввозимые товары пошлин). Императрица наложила красноречивую резолюцию: «От врагов Христовых интересной прибыли не желаю».

Только при Екатерине II, когда в результате раздела Польши к России отошли западные губернии со значительным еврейским населением, перед русскими властями вновь встал «еврейский вопрос».

Культивирование национальной и религиозной нетерпимости, использование мифа о ритуальных убийствах в качестве оправдания самых жестоких мер против «врагов христовых» — таковы сделались методы его решения.

Большой ритуальный процесс, проходивший в эпоху царствований Александра I и Николая I (так называемое Велижское дело), положен в основу предлагаемого вниманию читателей романа.

Жанр романа я определяю как историко-документальную фантасмагорию. Заключающаяся в этом определении парадоксальность — это парадоксальность материала.

Единственная крупная историческая личность в романе (не считая двух императоров), граф Николай Семенович Мордвинов, экономист, ученый, мыслитель, человек большой личной честности и прямоты, отнюдь не относится к числу главных героев повествования; в качестве основных действующих лиц выступают люди малоприметные, и я должен был прибегать к домыслам, чтобы оживить те скудные сведения о них, какие удалось найти в материалах Дела и других источниках. Однако не в этих домыслах фантасмагория. «Кафкиана», или «гофманиана», как говорили в двадцатые годы XX века (смотри «Алмазный мой венец» В. Катаева), перенесена в роман из исторических документов в неизменном виде. Понуждая запуганных темных женщин давать ложные показания, следователи сами начинали верить

ими же фабрикуемой лжи. Фантасмагорический мир вымышленных преступлений, обрастая в ходе следствия новыми и новыми подробностями, замещает собою реальность, вытесняет ее. В чудовищную ложь втягиваются губернаторы, сенаторы, сам царь. Мир оказывается вывернутым наизнанку. Самая глупая выдумка, «чудеса», галлюцинации психически нездоровых людей становятся судебными уликами, а достоверные факты — вымыслом. Не учитывая этого, нельзя понять, почему одного непредубежденного взгляда адмирала Мордвинова оказалось достаточно, чтобы обвинение, создававшееся 12 лет, рассыпалось в прах.

Но и Мордвинов не мог окончательно похоронить средневековый миф. Ритуальные процессы возникали в России еще не раз — на протяжении всего XIX века. И даже в XX веке, стремясь отсрочить неминуемую гибель самодержавия, его адепты сфабриковали знаменитое Дело Бейлиса. «Гофманиана» подлинно переросла в «кафкиану». Все усилия следствия по Делу Бейлиса были направлены не только на то, чтобы состряпать обвинение против невинного человека, но и на то, чтобы спасти от ответственности шайку истинных убийц Андрюши Ющинского, чьи имена были хорошо известны.

Как большинство ритуальных процессов, Велижское дело не обошлось без стоящих за кулисами интриганов, без предателей-выкрестов, готовых лжесвидетельствовать ради мелкой подачки, без христианских «соучастников», неизбежно превращаемых в основное орудие обвинения. Уникальной особенностью этого дела является, пожалуй, только изумительная стойкость, какую обнаружили обвиняемые, несмотря на их большое число и очень пестрый состав. Мужчины и женщины, старики и юноши, богачи и бедняки — все сумели выстоять, вынести угрозы и издевательства, не соблазниться посулами прощения, устоять перед психологическим, да и прямым физическим давлением; некоторые приняли смерть. Но никто не дрогнул, никто не возвел на себя или товарищей по несчастью вины, признание которой грозило бы неисчислимыми бедами всем евреям России.

Несколько слов о литературной форме романа.

Приходя в театр, мы заранее соглашаемся верить всему тому, что увидим на сцене, но мы ни на миг не забываем, что перед нами игра, условность, что сраженный пулей или шпагой человек сейчас поднимется и раскланяется перед зрительным залом. Талантливый актер, перевоплощаясь в своего героя, остается собой; он передает зрителю свое отношение к персонажу. В этой условной двуединости заключена вся волшебная магия театра.

Велижская фантасмагория — это театр, ставший жизнью, или жизнь, ставшая театром. Таково доминирующее ощущение, какое я

испытывал, работая над произведением, и оно продиктовало литературную форму (что сам я вполне осознал уже после того, как поставил последнюю точку). Конечно, аналогию не следует понимать слишком прямолинейно. Драматургия и проза — два разных вида искусства, и я меньше всего хотел бы, чтобы на мой роман смотрели как на «пересказанную» пьесу. Действующие лица — это, прежде всего, исторические персонажи. Но вместе с тем, это актеры, разыгрывающие заранее распределенные роли на подмостках исторической сцены.

Условной двуединостью персонажей в известной мере предопределен отбор художественных средств. Язык повести несколько стилизован: читатель встретит «простонародные» неправильности, архаичные инверсии, характерно «еврейские» обороты русской речи. Но это не значит, что я воспроизвожу в подлинности язык, каким говорили реальные исторические лица. Подобный натурализм был бы совершенно неуместен. Действие романа происходит в первой половине девятнадцатого века, но написан он в последней четверти двадцатого; давних героев играют современные актеры. Как бы забываясь, они в архаичную речь вставляют подчеркнуто современные слова и выражения. Надеюсь, читатель поймет, что это не небрежность, а необходимый художественный прием, позволяющий подчеркнуть невероятный, фантасмагорический характер той реальности, в которой живут и действуют персонажи.

Повествование ведется от первого лица, но, конечно, не от лица автора. Рассказчик — фигура условная. Если продолжить аналогию с театром, то это ВЕДУЩИЙ, актер с широким диапазоном функций. Он то прямо обращается к «зрителю», стремясь создать «в театре» интимную атмосферу, слить сцену со зрительным залом; то рассуждает сам с собой, вовсе забывая о «зрителе». Он беседует то с одним, то с другим персонажем, обращаясь к ним на «ты» и даже почти перевоплощаясь в них, становясь их альтер эго, вторым я, и высказывая их сокровенные мысли, которые они пытаются скрыть даже от самих себя.

Но… не слишком ли затянулось мое «Предварительное объяснение»? Ведь основной закон театра: как можно меньше объяснять, как можно стремительнее разворачивать действие.

Глава 1

Вы, конечно, слыхали про Марью Терентьеву? Как! Вы не слышали про Марью Терентьеву? Про красавицу бледнолицую да волоокую, плавным движением округлых бедер разбивающую мужские сердца?

Ну, серенады под ее балконом сеньоры не распевают. Так ведь где взяться сеньорам в тихом городке Велиже, что средь дремучих лесов да топких болот к бережку реки Двины притулился? Да и балконов не сыщешь в городке Велиже — тихом, одноэтажном, в тесовые заборы забранном. Где уж там о балконе мечтать Марье Терентьевой! Не то что дома своего или хоть комнатенки своей, а и крохотного угла какого-нибудь в развалюхе-сараюшке на заднем дворе, где ветер в щели свищет да дождик сочится — и того отродясь не бывало у Марьи Терентьевой. Приютит на ночь добрая душа — Марья славит Господа своего Иисуса Христа, а где следующую ночь проведет — про то и не ведает. Знает Марья: Господь про нее не забудет.

Эх, Велиж, Велиж, славный городок! Тихий, уютный, торговый, окладно-бородатый да в кружок постриженный, со множеством церквей да заведений питейных. Любо-дорого живется в Вели-же Марье Терентьевой. Ей лишь юбки свои неопрятные, да зато по-цыгански цветастые, оправить, да плечиком покатым повести, да бедром округлым вильнуть, да опахалом ресниц длиннющих мотнуть, и всяк мужичок хлебушком угостит да и чарочкой не обнесет! Согрешить за то надобно Марье Терентьевой… Так ведь она, Марья, не басурманка какая-нибудь. Бог-то у нее не злой-жидовский-беспощадный; у нее Бог свойский, ласковый, грустными глазами с иконок глядящий, ее, Марью, жалеющий, грехи ей прощающий.

Любит Марья Господа своего Иисуса Христа, обожает его Maрья. И храмы господние любит. Стужа на дворе лютая, мороз до костей прохватывает; или, к примеру, дождь все платье цветастое насквозь промочит… А в храме сухо, тепло, свечки редкие перед иконами светятся. Тишина в храме Божием, тени прячутся по углам; таинственно в храме, чуть боязно, и благодатно, и лики угодников святых с иконок на Марью глядят. Марья иконку поцелует да душу остывшую горячей молитвой отогреет.

Истово молится Марья, поклоны кладет, крестным знамением осеняется, шепчет все, шепчет губами своими, иной раз сама не разберет, что шепчет-то; ну, да он, Христос-от Спаситель, он все разберет, все поймет, все простит да не осудит. И хорошо Марье оттого, что понимает, и жалеет, и прощает ее Христос, и слезы теплые, счастливые слезы катятся по щекам из прекрасных ее воловьих глаз, опахалами густых длинных ресниц отороченных.

Любит Марья Терентьева в праздник церковный к братчине пристать. Тут и благочиние, и умиление, и гимны, и целование икон. А веселья, веселья-то сколько! Ох, и умеет веселиться в честь Святых угодников своих православный народ!

Стол от снеди ломится, вино льется рекой, и всяк входи, всякому хозяин рад!

Хозяину-то уважение братчина оказала: цельный год теперь икона Святого в доме его будет храниться. Вот и угощение хозяин выставляет: садитесь, дорогие гости, ешьте-пейте, гуляет сегодня православный люд!

Звонко падают монетки золотые, да серебряные, да медные в тарелку, что поставлена посреди стола. Сосед соседа потчует, перемогнуть старается: ты вот алтын в тарелку бросил, а я пятак кладу! Глядите, люди добрые, как уважает православный человек Николу-угодника, или Богородицу, или в честь кого там сегодня праздник идет!

По одной падают в тарелку монетки, да горстями исчезают из тарелки — туда все, туда, в корчму ближайшую, в широченный кар-май на переднике толстой, расплывшейся от лет еврейки. Передник на ней рваный, засаленный, да из-под передника атласное платье проглядывает, в ушах сережки драгоценным камнем поблескивают, а на парике диадема золоченая — что корона царская.

Бочонок с вином еврейка выкатывает, улыбается льстиво, говорит картаво, нараспев, неискренно. Берите, мол, коль праздник у вас такой, веселитесь на здоровье, вино у меня, сами знаете: лучше во всем Велиже не сыскать. Мало — так еще берите, разве нам жалко для вас? А сама монетки пальцами мусолит, второй и третий раз пересчитывает.

— Что? Мало тебе, еврейка? На еще! — и со звоном ссыпаются монетки с липкой ладони. — Бери, еврейка, пей кровушку христианскую! Гляди, как православная душа Святого своего почитает!

Гуляет православный люд. Кто в ладоши похлопывает, кто ножкой притопывает, а кто уж и скамью о соседа переламывает. Дым коромыслом стоит, блевотина разит кислым. Весело гуляет народ — весело и Марье Терентьевой. Как рыбке в незамутненной Двине, как молодой кобылице на зеленом лугу, как жаворонку в выси поднебесной, так и Марье на этих празднествах.

«Искажение церковных песен, пьянство и ссоры — отличительные черты сих торжеств», — сообщает с грустью Православный Исследователь.

Но Марья Терентьева грамоте не обучена, об исследованиях тех слыхом никогда не слыхивала. Марья тому пальчиком погрозит, другому глазочком, опахалом отороченным, подмигнет, а иному и язык длинно выставит, злую гримасу состроит: я те цапну, я те хаину, прими грабки, падла неумытая, не то зенки выскребу! Не такая баба Марья Терентьева, гордость тоже о себе понимает. Ты мне чарочку поднеси, да закусочкой угости, да окажи обхождение. А то капусты с бороды не отряс, а уже за задницу цапать! Я те так цапну — Бога со святыми угодниками мигом позабудешь…

А как плясать пойдет Марья Терентьева! Как станет в круг, да шаль свою неопрятную, с прорешинами многими, да зато по-цыгански цветастую, с плеч на локти скинет, да шейкой лебединой поведет, да платочком помашет, да… что говорить! Тяжко велижским мужикам, хоть и нет среди них сеньоров! Холостым-то куда ни шло. А вот женатым, по законам веры своей — православной ли, униатской, католической, или, извините за выражение, иудейской — обвенчанным, поклявшимся, стало быть, перед Господом Богом своим нести до конца дней бремя угодной Богу супружеской верности, — ох, как тяжко им на Марью Терентьеву глядеть, когда проходит она по улице в цыганских юбках своих и цыганской шали своей, и бедра ее округлые зазывно покачиваются, а глаза, отороченные опахалами густых ресниц, насмешливо так подмигивают…

Как тут, в самом деле, не проснуться инстинктам? Как не вырваться из узды подавляемой в глубинах подсознания греховной похоти? Вы можете дать гарантию, что устояли бы? Я вас поздравляю. А вот Хаим Хрипун — не устоял!

Вы думаете: не устоял, и не устоял — кому это интересно? Мы грешны, а Бог, слава Богу, милостив. Так об этом же я и говорю! Если так невтерпеж стало Хаиму Хрипуну, ну, подкараулил бы в укромном углу Марью Терентьеву, ну, дал бы приложиться к бутылке; а там — задирай цветастую Марьину юбку да поваляйся с ней под забором. Это же она так только, для куража одного про гордость свою говорит. Кто же не ведает в Велиже, что царская влага милее Марье царского обхождения?

Но Хаим Хрипун есть Хаим Хрипун. Он такой! Если возьмется за что, то обстоятельно все обмозгует, да не как-нибудь тяп-ляп сделает, а с деловитой еврейской основательностью.

Словом, вы уже догадались. Совершенно верно. Хаим Хрипун женился на Марье Терентьевой…

Вы, наверное, думаете, что он окрестился и по всем правилам христианским с Марьей обвенчался?

Послушайте, стал бы я вам такими пустяками мозги забивать! Эка была бы невидаль, если бы еще один еврей от веры отцов отступился! Мало что ли их на каждом шагу? Про ксендза католического Подзерского не слыхали? Еще услышите. Он ведь из бывших евреев. Неплохо устроился! Сытная это должность, скажу я вам, — пасти христианскую паству. А про Антона Грудинского знаете? Ничего, и о нем узнаете — это я вам обещаю. Он тоже в христиане из бывших евреев переметнулся, хотя как ходил в рубище, так и остался. И лейб-гвардии рядовой Финляндского полка Федоров тоже, представьте себе, бывший еврей! Так что не волнуйтесь — подобной ерундой я вас морочить не стану. Я вам про другое рассказываю. Про Хаима Хрипуна.

Он тоже из бедных, наш Хаим. Это им мерещится, что все евреи богачи. Почему им так мерещится? Откуда я знаю! Видно, Богу угодно, чтобы им так мерещилось. Чужой карман всегда толще. А тут еще эта глупая страсть наряжаться. Сколько раз кагалы постановления грозные издавали: строго запрещаем, мол, в дорогих одеждах и украшениях щеголять; от них, мол, одно разорение для евреев да ненужная зависть у окружающего населения. Раввины на ослушников херем наложить грозились. Что, скажите, страшнее для набожного еврея, нежели херем — отлучение от синагоги? И что бы вы думали? Не помогает!

У иной, пока муж ее в бет-гамидраше над книгой качается, весь промысел, может быть, в том только и состоит, чтобы селедку, за шесть копеек купить, на восемь кусков разрезать да по копейке кусок продавать. И сидит она на базаре со своей селедкой с утра до вечера, и не один день все с той же селедкой сидит. А суббота приходит — она в диадеме золотой да ожерельях жемчужных красуется. А что в доме пусто, и долгов выше головы, и дети не кормлены, и даже субботний кугель не из чего спечь — это ведь на ней не написано. Но мы с вами знаем: как русские, белорусы, поляки, так и евреи — у одного в кармане звенит, а у десятерых ветер свистит.

Отец Хаима был балагулой.

Вообще-то балагулы неплохой парное имеют. Если лошади свои, и обоз свой, и есть на что помощника нанять… Но Гирша, отец Хаима, был не из тех, кто помощников нанимает, а из тех, кого нанимают. В стужу, в зной, в слякоть — все возил чужое добро, и даже лошадью своей не обзавелся. Иной раз и заработает кое-что, самый бы раз лошадь купить. Да подать двойную в казну — уплати! Кагальный сбор тоже не шутка. А супруга законная пилит Гиршу: людям стыдно в глаза смотреть, у соседок всех новые платья, а я, выходит, хуже других. Вздохнет Гирша, вывернет карманы, да снова на козлы взбирается. Так всю жизнь на чужих лошадях и проездил. Вечно простуженный, охрипший — потому и прозвали его Хрипуном; к сыну прозвище уж фамилией перешло. Ну, и с Богом у Гирши были сложные отношения. То, что Тору Гирша не особенно разумел, было еще полбеды. Тут важно кагальный сбор исправно платить. Так уж устроил мудрый Господь: если ты не учен, то за тебя Талмуд-Тору другие изучать будут и перед Богом за тебя похлопочут. А чтобы они могли спокойно за тебя хлопотать, ты работай усердней да взнос кагальный исправно делай: ученым людям о хлебе насущном заботиться не пристало. Тут баш на баш. Надежно, удобно, взаимовыгодно. Ты об их земной жизни старайся, а они за то о твоей небесной похлопочут. Разделение труда. Однако же одно «но» сильно беспокоило Гиршу Хрипуна. Знал он твердо, что хлопоты о душе его со стороны ученых людей тогда только могут быть успешными, если он сам все 613 заповедей Господних неукоснительно соблюдает. Это уж всенепременно.

Но легко говорить — соблюдать все заповеди! Я вам вот что про это скажу: когда застанет в поле пурга и вы, продрогнув и голос потеряв на морозе, заявитесь в трактир, и хозяин поставит перед вами миску наваристых щей, так вы не очень станете допытываться, на кошерном ли мясе эти щи сварены. И если вы задержались в пути, а тут подоспела суббота, то вы помолитесь Богу и дальше будете ехать. Словом, знал за собой немало грешков Гирша Хрипун и очень сокрушался о том, да надежду имел: вырастет сын, работать начнет, скопят они деньжат, купят лошадь, а там и работника наймут, и сам Гирша уже не будет в дальние извозы ездить. Будет усердно изучать Тору, соблюдать все заповеди, горячо в синагоге молиться. Глядишь, Господь Всеблагий и простит ему все прегрешения.

Но человек предполагает, а Господь располагает. Иначе распорядился Господь.

Как стукнуло пять годочков Хаиму, Гирша повел его в конец улицы, в покосившийся дом ребе Менделя, сердитого меламеда, беспощадно лупцевавшего учеников своих цепелинкой, особенно тех, за кого плату годами приходилось ждать.

Вел за маленькую детскую ручку Гирша Хаима, что-то веселое пытался говорить своим хриплым голосом, а у самого саднило в груди, сердце кровью обливалось, и боязно было в глаза сыночку малому своему заглянуть. Знал Гирша, сколько лишних окриков и ударов придется вынести мальчику от сурового меламеда из-за одной только его, Гирши, бедности. И бесконечно виноватым не-ред сыном своим чувствовал себя Гирша.

Боялся он меламеда страшно! Если где на улице встретит, то издали еще кланяется, да все просит униженно с платой немного еще обождать. А меламед разведет руками да в широченной улыбке и расплывется.

— Что вы, что вы, реб Гирша! Какой разговор. Это я вам должен приплачивать. Я тридцать лет меламед, а такого мальчика, как ваш Хаимке, у меня еще не было! Бог даст, выйдет из него великий раввин. Только бы не сглазить! Тьфу, тьфу, тьфу, — и реб Мендель трижды сплевывал через плечо.

Расцветет от таких слов реб Гирша, радость великая захлестнет его теплой волной.

— Ваши бы слова, да прямо Богу в уши, реб Мендель! Конечно, о том, чтобы сделался сын раввином, не ему, балагуле безлошадному, мечтать. Однако подучится Талмуд-Торе Хаимке, и не будут, как самого Гиршу, называть его презрительно «амгаарец», что значит — невежда. Знающие Талмуд-Тору юноши в еврейском обществе в немалой цене. Если Господь захочет, так, может быть, состоятельный человек возьмет Хаимке к себе в зятья! Вот и будет ему счастливая жизнь. И место в синагоге у восточной стены, и почет в обществе, и сытный кусок на столе. Но это потом. А пока пусть выучится поскорее да помощником в извозном промысле станет.

Однако сам Хаимке иначе, чем отец его, принимал неумеренные похвалы ребе Менделя. Подрос Хаим, и честолюбивые мечты его обуяли.

— Учился я в хедере изо всех сил, а понял только то, что ничего еще не знаю и в великой науке нашей еврейской не разумею. Буду, отец, дальше учиться.

Гирша за голову схватился и побежал с подношением к самому раввину.

— Гебе, — говорит Гирша, — я так надеялся, что сын станет мне помощником, и тогда у меня будет своя лошадь, я найму работника и стану молиться о прощении грехов моих тяжких, потому что, скажу вам по секрету, ребе, когда в пути вас застанет суббота, вы все равно будете ехать, и когда вы голодны, а на пути у вас корчма, то вы в нее входите и кушаете то, что дают.

— Я тебя понимаю, — ответил раввин, — но и ты пойми своего сына, потому что не его это воля, а Господня. Берет себе Господь сына твоего, ибо Господу принадлежат все первенцы. Гордись, — говорит, — Гирша, и ездий на чужих лошадях. Не противься воле Господа, и он простит тебе твои прегрешения, а сына твоего возвеличит.

— Вы так думаете, ребе? — с сомнением спросил Гирша Хрипун.

— Я в этом уверен, — ответил раввин.

— Ваши бы слова, да прямо Богу в уши! — вздохнул балагула и поплелся домой.

— Учись, — сказал Гирша Хрипун сыну своему Хаиму, — учись, коли так угодно Господу.

Сунул Хаим в котомку смену белья, Тору, кусок хлеба да две крупные луковицы, обнял залившуюся слезами мать, забросил котомку за спину и пошел из родного дома по полям да по весям.

Кочевал Хаим из общины в общину, из одного ешибота в другой ешибот, от одного знаменитого ребе к другому знаменитому ребе, от одного святого цадика к другому святому цадику. Кормился Хаим «днями» и целыми днями раскачивался над Талмуд-Торой, бормоча себе что-то под нос.

Вы знаете, как кормятся ешиботники «днями»? Это очень просто. Еврею ведь засчитывается на том свете, если он берет на «день» ешиботника. Один берет на вторник, другой на среду, третий на воскресенье. Так и ходит обедать юноша каждый день в другой дом. В бедных домах хорошо: там ртов много, все вместе за стол садятся, и всегда тарелка супа для юноши ради Бога найдется. Ну, а у богачей можно и не дождаться обеда. Не из скупости, Боже упаси, а потому, что заняты всегда богачи, крутятся целый день, на ходу перехватывают. Догадается служанка сунуть ешиботинку кусок хлеба — хорошо. А не догадается, так и идет он несолоно хлебавши дальше над Торой качаться.

А то и вовсе не удастся пристроить Хаима на какой-нибудь день. Набрали уж обыватели ешиботников, с Богом счеты свели, и хватит с них. Шесть дней для Хаима кое-как раздобудут, а на седьмой, четверг какой-нибудь, остается Хаим без пищи. Что же с того? Пост учению не помеха.

Мало ему дня, так он и ночами все над книгами сидит, свечи жжет, в самые сокровенные тайны Талмуда и каббалы проникнуть старается.

Побледнел Хаим, похудел, осунулся, кожа одна сухая, да кости торчат, да выпуклые глаза еврейские блестят лихорадочным блеском.

Зато как вернулся Хаим в родной Велижград, так сразу слава о нем разнеслась великая. Даже из Витебска, несмотря на молодость Хаима, стали приезжать к нему за советом евреи, и — можете не поверить, но я вам все же скажу — если бы из самой Вильны кто-нибудь пожаловал, так не пожалел бы!

Теперь вы понимаете, кто такой Хаим Хрипун? Да? Не торопитесь. Скажите лучше, как же он вышел из положения с Марьей Терентьевой?

Ах, вы пожимаете плечами! Значит, вы еще не знаете Хаима Хрипуна! А ларчик открывается просто. Если гора не идет к Maгомету, то Магомет топает к горе. Так говорят на востоке. Если Хаиму, с Божьей помощью, никак нельзя перейти в христианство, то кто, скажите, мешает Марье Терентьевой стать иудейкой?

Ну, вот! Теперь, наконец, вы все понимаете!

Как еврею перейти в христианство — это всяк знает. Вы находите двух христиан, мужчину и женщину, и идете с ними в церковь. Батюшка вас водичкой обрызгает, осенит крестным знамением, наречет именем пристойным, в книгу про все то запишет, и полный порядок. Готово! Вошли вы в церковь жидом пархатым, а вышли христианином. Теперь любого еврея вы можете схватить за бороду, тряхнуть так, чтоб глаза его на лоб выехали, и отпихнуть прочь жидовскую его морду.

А вот христианину в иудейство перейти — это совсем другое дело. Тут процедура сложная и — как все у евреев — тайная. Ну, да Марье Терентьевой оная теперь ведома. Слухайте, как Марья про то объясняет.

Сперва-наперво, значит, неделю цельную ее по еврейским домам водили, вином потчевали, кушаньями всякими еврейскими угощали, речами приятными услаждали, на пуховые перины спать укладывали, обхождением, стало быть, еврейским ублажали.

А в конце той дюже для Марьи пригожей недели три молодицы еврейские сняли с нее платье цыганское неопрятное; если что под платьем было, так то тоже сняли, и искупали в полное Марьино удовольствие, — да не в воде, а в вине — игристом, терпком, пахучем, тело марьино, давно немытое, приятно пощипывавшем и разогревшем.

После того хужее пошло. Накинули молодицы на голую Maрью грубую мужскую шинель и в виде таком, задами, задами, чтобы не повстречать кого, привели на берег Двины: давай, говорят, Марья, в Двину окунися, иначе не видать тебе в мужьях Хаима Хрипуна, как своих ушей.

А дело-то весеннее, аккурат на святой неделе; только что снег сошел, вода в реке ледянющая; не хочется Марье в воду сигать. Но за веру и не туда сиганешь, особливо, если шибко замуж хочется. Шинель Марья сбросила на руки еврейкам, передернула плечиками от озноба, глаза свои воловьи опахалами прикрыла, присела слегка и бултых в студеную водицу. С визгом выскочила Марья, на одной ножке прыгает, грудями друг о дружку стукает, волосы отжимает, а еврейки ее в шинель укутывают и прямиком в Большую еврейскую синагогу ведут, которая, значит, на Школьной улице. А там уж с еврейской предусмотрительностью все приготовлено. Евреев целая толпа набилась; Марью промеж себя поставили, да теперь мужики с Марьи шинель стащили, и стоит она среди них, как Венера Милосская, а они словно и не глядят на нее, словно в сторону глазищи свои выпученные отводят, а сами-то зырк, зырк, да все под пупок марьин норовят заглянуть.

Зло тут Марью взяло, потому как кому же охота выставляться без угощения! Она уж и язык одному глазастенькому высунула, а другого нахалюгу уж пяткой хотела в интересное место пнуть — долго помнил бы Марью Терентьеву; да тут подходит к ней старик, седой весь, как лунь, на макушке шапчонка бархатная, борода густая, серебристая, как у Бога-Отца Саваофа, струится, а осанка гордая, величавая, точно царь аль епископ какой, аль опять же сам Бог Саваоф, а не жидок задрипанный. Торжественно руку старик поднимает и говорит густым голосом такие слова:

— Надобно тебе, Марья, перейти через жидовский огонь!

— Я с моим удовольствием, — отвечает старику Марья, — опахалами своими подмигивая, потому как дюже понравился ей величавый старик.

И только сказать успела, как подхватили ее под руки и прямо босыми ногами на горячую сковородку поставили.

Завопила тут Марья, забилась вся.

— Ах вы, жиды, — кричит, — окаянные! Я вам не сука, — кричит, — подзаборная! Я обхождение о себе понимаю! Что же вы, — кричит, — со мной де…

Тут ей рот зажали, чтобы крика не слышно было, а со сковороды сойти не пущают и вокруг хороводом бегают.

Все быстрей да быстрей крутится еврейский хоровод вокруг Марьи. Талесы молитвенные развеваются, словно бабьи юбки, а юбки еврейские атласные, серебром-золотом шитые, развеваются, словно талесы, и бороды, и полы длинных кафтанов, и ожерелья жемчужные, и шапчонки черные бархатные — все крутится, крутится, мелькает перед Марьей в том хороводе, а сковорода все раскаляется, и нестерпимая боль пронзает Марьины ноги, и уже не поймет Марья, евреи ли это с еврейками вокруг нее крутятся, или черти на адском огне ее, грешницу, жарят.

— Присягни в верности евреям! — кричит ей в ухо величавый старик с бородою в колечках, и все вторят ему приглушенно:

— Присягни! Присягни! Присягни!

— Отрекись от Христа и всего своего рода! — кричит уже в другое ухо ей тот же старик, и повторяют все:

— Отрекись! Отрекись! Отрекись!

— Прими еврейскую веру! — опять выкрикивает старик, и все опять вторят:

— Прими! Прими! Прими!

Замотала тут Марья головой, освободила рот свой от зажимавших его ладоней и завопила благим матом:

— Да согласная я, я же согласная!

И так жалко ей стало свои ноженьки белые, плавно и зазывно покачивавшие ее стройное тело с округлыми бедрами, что залилась она горючими слезами.

Меж тем, хоровод остановился; сняли еврейки Марью со сковороды, надели на нее еврейскую рубаху, а обожженные ступни холодящей желтой мазью обмазали и холстом обвязали. Старик тот главный величавый взял Марью за руку, подвел к шкапику, в котором хранилось десять еврейских заповедей, и приказал отрицаться.

— Повторяй, — говорит, — за мной: отрицаюсь Христа, христианских Богов и всего моего рода!

Марья все послушно за ним повторила.

— Теперь ты зовешься Саррою! — провозгласил величавый старик. — Мы даем тебе в мужья еврея Хаима!

С этими словами старик опять взял Марью за руку и вывел ее в особую комнату.

Глядит Марья, а в комнате две кровати стоят. Ну, в одну из них она и юркнула. Старик вышел, а вместо него вошел Хаим Хрипун. И лег на другую кровать.

Да, он лег на другую кровать, этот предусмотрительный Хаим!

Он лежал на другой кровати, и тело его не шевелилось, потому что в душе его шла борьба. Видит Бог, как он старался одолеть свою греховную похоть, этот Хаим! Он очень старался. Вы можете мне не верить, но Бог тому свидетель.

Однако, что поделаешь, если так силен дьявол? Что поделаешь, если дьявол сильнее нас, грешных, даже тех из нас, кто превзошел всю Талмуд-Тору? Может, и выдержал бы искушение Хаим, да Марья заскучала вдруг одна на своей кровати. То так повернется, то эдак. Одеяло вовсе скинула. То эдак, то так прелести свои выставляет.

— Изыди! — кричит ей Хаим Хрипун со своей кровати. — Сгинь, Марья! — кричит.

— А вот и не сгину, — Марья смело ему отвечает, — потому как законное право имею, ибо не Марья я теперь, а Сарра; зазря что ли я через жидовский огонь перешла!

И прелести свои опять выставляет…

Вы говорите, что устояли бы? Ваше счастье! А вот Хаим Хрипун не устоял. Не помогла ему Талмуд-Тора. Не удержал в узде греховную похоть. Перешел-таки предусмотрительный Хаим на Марьину кровать.

А там, сами понимаете, вся Талмуд-Тора из головы вылетела. И стал Хаим Хрипун выкрикивать «бис!» А Марья, как загодя научили ее евреи, на это отвечала: «ну, себе!» И ласкал Марью Хаим Хрипун, как ласкают жену.

Ах, Хаим, Хаим, что ты наделал, Хаим! Что ты натворил! Все-то ты с еврейской предусмотрительностью предусмотрел, предусмотрительный ты Хаим, про одно только ты, Хаим, забыл. Про то ты забыл, Хаим, что закон твой иудейский, который ты так усердно изучал, что за советом к тебе приезжают даже из Витебска, а если б из самой Вильны кто пожаловал, то не пожалел бы, — так вот, закон этот позволяет иметь только одну жену!

Когда-то было не так. Когда-то было иначе! Праотцам народа твоего, Хаим, — Аврааму, Исааку, Иакову — разрешалось иметь по две жены. И даже немножечко больше. И Бог был к ним милостив. Бог не пенял им на то. А премудрый царь Соломон, предусмотрительный ты Хаим, имел столько жен, что ты, Хаим, при всем усердном учении твоем, так и не смог их всех сосчитать! И все же милость обрел царь Соломон в глазах Господа.

Но — много воды утекло с тех пор в священной реке Иордане, Хаим! Да и Двина-река не священная, к которой так славно приладился Велиж-городок, тоже не стояла на месте. Много воды утекло — строже стал иудейский Бог! Теперь он дозволяет иметь только одну жену. Не больше. И скажи, Хаим, разве он не прав? Скажи, Хаим, чем тебе плоха твоя Рива, что ты позарился на округлые бедра уличной твари?

Или ты все позабыл, предусмотрительный ты Хаим?

Вспомни! Как вернулся ты из скитаний твоих, да как стал поражать всех старейшин израильских своею ученостью, да как стали приезжать к тебе за советом из других городов и местечек евреи, так обеспокоились сильно старейшины и собрались на тайный совет.

— Широко пошла слава о нашем Хаиме, — сказал один, — а раввин наш старый жив себе, слава Богу, и никто не знает, когда Богу угодно будет взять его к себе. Молодой Хаим разве станет ждать? Не сегодня-завтра пригласят его в другой город, и останемся мы без раввина, потому что наш старый раввин, слава Богу, уже очень стар, и не сегодня-завтра Господь позовет его к себе. Так что же нам делать? Как нам удержать с Божьей помощью Хаима Хрипуна?

Долго думали старейшины, цокали языками, качали головами, пока один из них не сказал:

— Рива.

И второй сказал:

— Рива.

И третий сказал:

— Рива.

И пошли они всей гурьбой к ребе Лейблу и сказали:

— Ребе Лейбл! Рива.

— Что? — изумился ребе Лейбл. — Чтоб я так жил! Разве я плохой еврей? Разве я не выполняю все запреты и заповеди? Разве я не жертвую на бедных и не кормлю «днями» сразу двух ешиботников? За что же вы желаете мне такого позора, чтобы я взял в зятья сына этого охрипшего балагулы, который так и умер, лошади своей не заимев и оставшись самым последним невеждой в городе?

— Что верно, то верно, — вздохнули старейшины, — Гирша Хрипун был амгаарец, да простит ему Господь все его прегрешения. Но зато сын его Хаим, да живет он, — лучший талмуд-хахам в нашем городе. К нему уже ездят за советом из Витебска, и вот-вот из самой Вильны кто-нибудь пожалует. Ваша красавица Рива, да живет она, — единственный способ удержать его у нас. А вам, реб Лейбл, будет почет и на том свете зачтется, что не богатого, а ученого взяли к себе в зятья.

Потом-то и тебя посвятили в этот хитрый еврейский заговор, Хаим Хрипун. Что? Вспомнил? Такой шумной свадьбы никогда не было в Велиже! А как хороша была в белом платье раскрасневшаяся Рива, когда стояли вы под хулой, и ты надевал ей кольцо на тонкий и длинный палец! Она смотрела на тебя влюбленно, Хаим; в широко открытых ее влажных глазах была гордость, Хаим, и страсть, и тревожное изумление, словно она немного стыдилась своего счастья. А ребе желал вам мира, и долголетия, и многих детей, и вы клялись перед Богом в верности и в знак нерушимости вашего союза пили терпкое вино из одного и того же тяжелого серебряного бокала…

Ну, вот, теперь ты вспомнил все, Хаим Хрипун! Теперь ты вспомнил. Так скажи хоть теперь, что же ты натворил?

Бог правду видит.

Бог правду любит.

Бог карает за грехи.

И вот тебе результат, предусмотрительный ты Хаим. Сидишь ты, Хаим, в темнице сырой, ни тебе Талмуда, ни тебе Торы, ни тебе Ривы, ни тебе Марьи Терентьевой. Ты кричишь «гвалт» на всю вселенную.

Тихо, Хаим. Ша! Что ты кричишь? Замолкни. Не бей себя кулаками в голову, не греми оковами твоими, не рви на себе рубаху, запахни ее на волосатой, неумолимо седеющей груди. Все-то ты с коварной еврейской предусмотрительностью предусмотрел, предусмотрительный ты Хаим, одного ты не можешь взять в толк забитыми Талмуд-Торой мозгами твоими, что воплей твоих все равно никто не услышит.

Один только следователь Страхов слышит твой вопль, но следователя Страхова ты не проймешь. Следователя Страхова не подкупишь. Не только что у тебя, сына безлошадного балагулы, но и у богатого тестя твоего и у всего кагала еврейского не хватит денег, чтобы подкупить следователя Страхова! Следователь верен присяге. Он знает свой долг и исполнит его до конца. Не то, что ты, лживый и жуликоватый еврей, готовый все переврать и от всего отпереться, потому что по вере своей иудейской в мыслях своих ты можешь от клятвы и от присяги любой отрицаться.

Следователь Страхов не лыком шит; он вас, евреев, насквозь видит. Так что замолкни, Хаим, как бы на голову твою, Талмуд-Тору всю вдоль и поперек изучившую, еще большей беды не накликать.

Глава 2

Государь ты наш, батюшка! Милостивец ты наш ненаглядный! Ангелок ты наш ласковый! Господом Богом самим над нами поставленный! Где улыбка твоя херувимская? Отчего очи твои грустью подернуты, слезой ангельской заволочены?

Разумеешь ли ты, государь наш нежнейший, кто ты такой на свете Божьем есть? Ить ты государь наш! Император ты Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Ить ты, государь наш, самодержец есть, и нет никого главнее тебя. Ить ты можешь всякого, ну просто любого, хучь министира, хучь генерала аль губернатора там какого-нибудь орденами обвешанного, на ноготочек свой розовенький положить, другим ноготочком придавить да кишочки и выпустить! И даже не заметишь того, государь. Потому как самодержцем ты от Господа над русской землею поставлен. Вот какой ты у нас государь-император есть! И любуемся мы тобой, государь, не нарадуемся. Бери всякого, на ноготь клади. Только помедли чуток по безграничной милости твоей, дозволь успеть ноготок твой с радостью облобызать, а там — дави, выпускай кишочки, государь! Кто следующий? С превеликим благоговением следующий на ноготок взбирается, быстро, чтобы задержки не вышло, ноготок твой целует и по всей форме докладывает: так и так, государь ненаглядный, к высочайшему кишочков выпусканию готов! Жду не дождусь милости великой самодержавным ноготком раздавленным быть! Потому, как ты — государь наш, а мы вошки пред тобой, и милость для нас и честь великая на ноготке твоем высочайшем раздавленными быть!

Что же ты не давишь нас, как нечисть поганую?

Не давишь ты, государь! Ангельской улыбкой ты нам улыбаешься. Милостиво ты нас выслушиваешь. Грустными глазочками своими, словно святой угодник с иконы, на нас ты смотришь. Чинами-то ты нас одариваешь, орденами ты нас, недостойных, увешиваешь, пенсионами наделяешь…

Разве ж это по-христиански, ангелок-голубок ты наш ненаглядный! Ить неспокойно на сердце у нас от милостей твоих — ох как неспокойно!

Приказал бы, что ли, на конюшне выпороть перед орденом аль пенсионом — на сердце-то легче было бы награды твои принимать. Нет, ты запретил пороть. Не токмо дворян — даже попов да дьяков теперь пороть не приказано. Солдатам легче — их по-прежнему из милости твоей, государь, шпицрутенами лупцуют. Крестьянам тоже привычно: как драл их помещик, так и дерет. Но не всем же сразу, государь! В отменении битья надобно соблюдать постепенность. Вот пытки-то, пытки при расследовании преступлений всяких ты, батюшка, отменил. Теперь еврей христианского дитятю замучит, а его и на дыбе не растяни, и огнем не пожги, и плетью не посеки, и даже по гнутому еврейскому носу не съезди. Как же, сознается он тебе!

С конституцией тоже ты намудрил, государь. В Польском-то царстве сейм. В Польском-то царстве вольности всякие с давних времен заведены. Так ты, ясноокий, Польское царство зацапал, а к ногтю те вольности прижимать не стал. Пусть пользуются подданные — ты ведь не деспот какой восточный, ты ведь государь гуманный, европейский, тебя по системе Руссо бабка твоя воспитала. Ты и Финляндскому княжеству вольности его сохранил. Оттяпал княжество — и сохранил. И даже России-матушке ты конституцию даровать обещал.

Отец! Благодетель! Херувим! На кой она нам к лешему, конституция эта? Что мы — ляхи-паписты какие-нибудь, не православный мы что ли народ? Ты лучше нас к ногтю, к ноготку твоему розовенькому прижми да кишочки и выпусти, а ты — конституцию обещаешь! Ну, обещанного три года ждут, а тут уж шесть годков пробежало… Вместо конституции ты военные поселения народу своему даровал. Вот это по-нашему, государь. По-нашенски это!

Ать-два, ать-два. Землю попашем, ружьишком помашем. Корм скотине зададим, в карауле постоим. Розги из лесу возами вывозим. Девок в строй строим, строем замуж выдаем, по команде бабами делаем. Молодицы у нас молодцы, государь: младенцев по плану рождают. Не Платонов, конечно, и не светлых разумом Невтонов, государь, — извини! План-то нам по валу, по количеству то есть, спускают, да еще встречный план требуют — где тут о качестве думать? Зато по валу, государь, натягивают план молодицы наши, иные и перевыполняют. Рекорды производительности ставят, государь! И ни одного еврея в округе — некому младенцев тех резать. Но — туго с планом, государь, ой как туго с планом! Мрут поселяне, как мухи на липучей бумаге. Сколько ни нарожай их — помирает больше. Дисбаланс в планировании, государь! Дефицит. Все от улыбки твоей ангельской. Все от улыбки.

Не вели казнить, вели слово молвить, потому как ты, государь, критику уважаешь.

Ты доверие к кадрам осуществляешь. И правильно делаешь, государь. Правильно! Довольно папашка твой набуянил. Как вспомнишь его личико обезьянье — мороз по коже до сих пор дерет. Ать-два — приказ. Ать-два — докладывай исполнение. Не исполнил — взбирайся на ноготок. Вот генералы дрожали — любо-дорого было смотреть!

Ты не такой, государь. Нет, ты — не такой! Кадрам ты доверяешь. Доверяй, государь, но — проверяй! А тебе некогда проверять: ты грехи по монастырям замаливаешь. Оно богоугодно, конечно. Да ведь кадры-то тем временем матушку-Русь, тебе Богом вверенную, по камешку-по кирпичику всю растаскивают.

Добро бы растаскивали только, да ведь иные и заговор против тебя умышляют. Ну, не знал бы ты о том заговоре, и не знал бы. Но ведь ты знаешь, государь! Это дело у тебя крепко поставлено, тут кадры надежные. Ранее самих заговорщиков все умыслы их злодейские тебе ведомы. Ты бы пальчиком, пальчиком только шевельнул, и вот они, заговорщики, — на ноготке твоем розовом: все к твоей милости, государь.

Но ты улыбкой своей ангельской улыбаешься, глазами своими грустными смотришь, на волю Божию уповаешь…

Да кому ж, как не тебе, смуту пресечь! Ведь порешить тебя, государь, хотят! И порешат, ежели не упредишь их, как сам ты папашку своего порешил, потому что не упредил он тебя.

…Что это с тобой, государь? Почему светлый лик твой страшная исказила гримаса? Ах, да!.. Папашка твой, крест царствования твоего!.. Не хотел ты этого, государь. Видит Бог: ты — не хотел. Так сам Бог рассудил — стало быть, нет на тебе вины. А поди ж ты — стоит папашка перед глазами твоими, больше двадцати лет стоит образ его пред тобой, и не грозным государем, в мундир затянутым, перед кем ты сам не меньше министров и генералов трепетал, а жалким маленьким клубочком дрожащим стоит он перед ангельским взором твоим. Глазки-то его затравленно бегают. Ручки-то его крохотные, с пальчиками врастопырочку, подрагивают. Шейка-то его тонкая, как у гуся общипанного, торчит из ночной рубашоночки…

Ведь он уж и свечи в опочивальне своей загасил, одеялом укутался да сладкие сны начал глядеть; а тут — топот сапожищ, пьяная ругань, брань площадная. Он только и успел, папашка твой, в рубашоночке ночной с постельки соскользнуть, да головкой обезьяньей в камин воткнуться. Забился в угол — одни пяточки голенькие торчат. Ну, за пяточки его из камина и выволокли.

Он упирается, бедный, ручонками-то врастопырку закрыться хочет. Ну, чисто дитя малое, вроде младенчика того, в граде Beлиже убиенного.

— За что вы меня, — спрашивает болезный, — что я вам сделал плохого?

Не понимал, вишь, что плохого делает!

А ему — кулачищами — по зубам! Кулачищами батюшке твоему махонькому. Да золотой табакеркой, чтоб ярче физию разукрасить. А потом только шарфик красный на тонкую шейку гусиную повязали да за концы потянули. И всё. Глазки тут его закатились да язык вывалился…

Государь! Ты ж сам не был при том! Ты ж в дальних покоях дожидался! Отчего же не грозным государем, в мундир затянутым, а жалким трясущимся беспомощным комочком в ночной рубашоночке стоит папашка перед ангельским взором твоим?

Вот оно — наказание Господне!

Ах, как рыдал, как убивался ты в ту страшную ночь! Главный разбойник тебя даже за руку без всякой почтительности схватил да силой на балкон вытолкнул, рявкнул в самое ухо:

— Хватит ребячиться, Ваше величество, ступайте царствовать.

Не добром началось царствие твое, государь, добром ли кончится? Сколько дел великих ты с Божьей помощью за годы сии свершил! Сколько земель к России-матушке присоединил! Наполеона-узурпатора одолел. Священный союз с государями заключил. Наслаждается теперь Европа миром да тебя, государя Благословенного, славит.

Только не простил тебя Господь! Ты-то знаешь про то. Ты-то знак от Господа имеешь. Запечатал Господь чрево супруги твоей, не даровал тебе, государь, наследника.

Убивается супруга твоя Елизавета Алексеевна, императрица Всероссийская, царица Польская, великая княгиня Финляндская и прочая, и прочая, и прочая. Винится перед тобою супруга твоя за бесплодие чрева своего. Только знаешь ты, государь, — не ее в том вина. Потому как на тебе кровь отца твоего. Ради тебя, ради греха твоего запечатал Господь ее чрево.

Вот и маешься ты, государь. Носят тебя тройки из монастыря в монастырь. Только не внемлет Господь молитвам твоим, потому как растаскивают кадры-то царство твое.

В последний раз покидая столицу, ты снова в Лавру завернул. Помнишь, небось, келью старца того, коего ты посещением своим удостоил. Мрачная келья, вся черным сукном оббита, и большое распятие у левой стены. А за загородочкой гроб на столе, в нем схима, свечи и все прочее, что надобно для погребения.

— Это — постель моя, — сказал тебе старец, — и всех нас. В нее все мы, государь, ляжем и будем спать долго.

Смотрел ты, государь, грустными глазами в тот гроб, все представить хотел, как схимник в нем лежит, только другое тело мерещилось тебе в том гробе. Он, папашка твой, с густо загримированным обезьяньим лицом да укоризненной, к тебе одному обращенной улыбкой на мертвых губах.

Вот он, последний тебе знак от Господа! Не прощен грех твой, государь.

Опять катишь ты через Россию твою — потому что обрыдли тебе дела государственные. Ты бы уж давно отрекся от престола твоего, да медлишь ты, государь, все ждешь, не выйдет ли вдруг знак от Господа о прощении грехов твоих тяжких.

Ох, не дождаться тебе, государь, того знака! Ох, не дождаться! Не добром началось твое царствие, так добром ли кончится?

Наследник престола твоего брат твой единокровный своевольничать вздумал. Тебя не спросив, с царственной супругой своей развелся да на шляхетке простой женился, дав повод для пересудов всем европейским дворам. Ты милостив, государь: шляхетку ту мигом в княжеское достоинство возвел. Но своеволия братца ты не потерпел, благо папашка твой, не в пример тебе, плодовит был изрядно. Своевольного братца ты отречься заставил, меньшому братцу повелел трон наследовать. Такова воля твоя самодержавная, потому что ты, государь, самодержец есть: что хочешь, то и воротишь в государстве твоем. Переменил ты наследника, а бумаги о той перемене в тайне содержишь, а почему — про то сам не ведаешь. Может, боишься ты наследника нового своего? Или старого? Как бы и твой наследник не прислал в опочивальню твою разбойников с шарфиком да золотой табакеркой. Пускай-ка лучше братья твои сами не разумеют толком, кто из них истинный престолонаследник…

Смотри, государь, с огнем ты играешь! А ну, как призовет тебя вдруг Господь — что братцам-то твоим тогда делать? Пока выяснять будут, кому кого на ноготок можно класть, злоумышленники-то небось спать не станут. В тот самый момент, может, и захотят трон царский в огне спалить…

А, ладно, на все воля Божия!

Устал ты, государь, от тяжкой думы твоей, да и дорога утомила тебя изрядно. А тут на пути славный городок, и солнце багровое как раз на макушках дальнего леса повисло. В аккурат здесь и заночевать.

— Князь! — отрываешься ты от грустных дум, государь, — от границы губерний своих сопровождаешь нас, князь, а о владениях не рассказываешь.

— Не смею беспокоить! — по-военному отчеканивает князь Хованский, генерал-губернатор Витебский, Смоленский да Могилевский — орденами увешанная мелкая вошь полосатая.

— Скажи-ка, милейший князь, что это за городок уютный такой мы проезжаем?

— Велиж, Ваше величество! Велижем прозывается! — опять отчеканивает князь.

— Здесь очень мило, князь. А нельзя ли здесь остановиться на ночь?

— Распоряжения сделаны загодя! — отчеканивает князь. — Только… позволите доложить?

— Что у тебя, князь? — спрашивает государь.

— Неудобство имеется, Ваше величество!

— Какое же?

— Жидов в этом городе много, — понизив голос до полушепота и наклонившись к государю, докладывает князь.

— И что же они? Сильно кусаются по ночам? — ангельская улыбка озаряет на миг грустное лицо государя.

— Не извольте беспокоиться, Ваше величество! Мы их живо! — радостно рявкает князь.

Государь болезненно передергивает плечами.

— Усердно служишь, князь!

— Рррад старраться, Ваше величество! — по-фельдфебельски рявкает князь, но вдруг осекается, заметив презрительную гримасу в лице государя. Экий ведь солдафон!

— Старайся, князь. Только не переусердствуй, — говорит государь, снова ангельски улыбаясь.

Крепкая шея князя Хованского наливается краской, на лбу мелкими бусинками проступает испарина.

— Почему остановка? — обычным своим ровным голосом спрашивает государь. — Разве уже приехали?

Выглянув в окно кареты, он видит небольшую толпу в почтительном отдалении — аккуратную, несмелую, приглушенно гудящую горстку людей, каких немало приходилось ему встречать в скитаниях по России, а впереди всех — баба в цветастых юбках; на коленях стоит, в низком поклоне к земле лбом прикасается и в вытянутой вперед руке бумагу, трубочкой свернутую, держит.

— Что надобно этой женщине? — строго спрашивает государь. — Встань, милая, смело говори об обидах твоих твоему государю!

Баба спину разгибает, и видит государь, что крупные светлые слезы струятся из ее огромных, опахалами густых длинных ресниц притененных, глаз.

— Я женщина бедная, — всхлипывает баба, — но гордость тоже о себе понимаю. Я солдатская вдова, — говорит, — муж мой, — говорит, — за Ваше величество голову сложил, а сыночка моего единственного, — говорит, — евреи замучили.

Тут баба зарыдала, заголосила, затряслась от рыданий всем телом.

— А судейские, — прокричала сквозь плач, — все евреями куплены… Вот бумага. В ней все, как есть, писано…

— Не плачь, милая, — ласково промолвил в ответ государь. Бумагу принял и через плечо передал в глубь кареты.

— Ну-ка, князь, — сказал громко, не поворачивая головы, чтобы каждое слово его было слышно толпе. — Разберись в этом деле порасторопнее. И чтобы по всей справедливости. Не печалься, милая, твой государь никого из подданных своих в обиду не даст.

Глава 3

— Итак, Терентьева Марья, нищенка, живущая подаянием. В жалобе, поданной вами государю императору в собственные его величества руки при случае проезда его величества через город Велиж, вы утверждаете, что являетесь матерью убиенного два года тому назад младенца Федора…

Сухой монотонный голос следователя Страхова никак не вяжется с его вздернутым, окропленным мелкими веснушками носиком и припухлыми, словно детскими, губами. Марья смотрит на него без всякой боязни.

— Между тем, производившимся своевременно по делу сему дознанием установлено, что убиенный младенец Федор был сыном отставного солдата Емельяна Иванова и законной супруги его Агафьи. Так как же? Продолжаете ли вы настаивать, что именно вы, Марья Терентьева, а не Агафья Иванова, являетесь матерью убиенного Федора?

— Никак нет, батюшка, не продолжаю, — Марья кокетливо улыбается Страхову.

— Следовательно, вы признаете, что в бумаге своей написали неправду!

— Признаю, батюшка, — соглашается со следователем Марья и неожиданно прыскает.

Ей смешно оттого, что этого безбородого пухлогубого мальчика с жиденькими тщательно прилизанными волосиками она называет батюшкой.

— А знаешь ли ты, коза блудливая, — голос Страхова срывается на фальцет, — что за ложные показания тебе будет битье плетьми да ссылка в каторжную работу?

— Господь с тобой, батюшка! — недоумевает Марья. — За что же напасть такая?

— За ложные показания!

Следователь смотрит строго, однако мысль о том, что этот цыпленок может причинить ей какой-либо вред, не умещается в Марьиной голове. Она обиженно поджимает губы.

— Значит, опять должна я через евреев терпеть! Я ведь не какая-нибудь, я о себе уважение понимаю. А они младенца моего погубили, да меня же за блудное будто житье приговорили, а теперь еще ты, батюшка, Сибирью стращаешь!

— Так ведь не твой младенец-то! И где доказательства, что именно евреи его убили? До-ка-за-тельства, спрашиваю, где? — Следователь приподымается и, всем телом своим перегибаясь через разделяющий их стол, как бы надвигается на Марью Терентьеву. — Ты и раньше на евреев показывала, а доказательств не привела. Теперь самого государя обеспокоила, а доказательств у тебя как не было, так и нет.

И Страхов неожиданно жесткими, словно клещи, пальцами ухватил Марью за щеку, стал медленно выворачивать ее защемленную кожу.

— Это тебе не шутки шутить! Тебе столько плетей за все твои враки отвесят, что и до каторги не доберешься. Так и помрешь под плетью. У нас разговор короткий.

Глава 4

Емельян Иванов ту думу имел, что с серебряной ложкой во рту на свет Божий явился. Выпало ему в молодости в рекрутчину угодить, и столько баталий прошел Емельян — на тысячу других хватило б! И на шведа ходил Емельян, и с!уркой бился, и с Наполеоном-антихристом всю кампанию одолел. Под Смоленском чуть в плен не угодил Емельян, на Бородинском поле ему кивер пробило, а под Тарутином засыпало землей — едва откопали.

Нанюхался пороху Емельян Иванов! Чуть ни полмира на своих двоих отшагал, и смертушка костлявая с косою своею след в след за ним ходила. Ан, хоть бы царапнуло Емельяна разок… Ни-ни! Сохранила заступница христианская Богородица. Оттого и имел он думу про серебряную ложку во рту.

Честью и правдой отслужил свои 25 годков Емельян царю-батюшке да России-матушке. А как вышел срок — осел в городке Велиже, к Двине-реке притулившемся, — чистом, уютном, торговом, церквами да питейными заведениями уставленном.

Какое достояние у отставного солдата — про то всякий знает. Две руки, две ноги, голова на плечах да спина крепкая. Да у торговых людей всегда работенка найдется. Тому хлеба воз нагрузить, тому бочки с вином, аль семя льняное, аль красный товар к Двине-реке доставить да на воду спустить. А то и по Двине на лайдах до Витебска, Динабурга и до Риги самой сходить. Емельян — с превеликим удовольствием. Пока сила в руках-ногах есть, чего ее, силу-то, зря копить?

Хатенку поставил себе Емельян с краю города, на свободной земле, к бобылкам не спеша пригляделся, да и взял за себя Агафьюшку, бабу немолодую и бесприданную, зато трезвую, дородную да работящую.

Зажили хорошо, людям на зависть и удивление.

Про Велижград ведь что сообщает Православный Исследователь?

«Народ в городе больше добрый характером, да вместе крутой. Многие ведут жизнь довольно разгульную; нетрезвость широкие размеры имеет, а с нею и бедность; домашние ссоры да буйства доходят до обыкновенности. Родители-старики жалуются на побои детей, а жены — на жестокость мужьев». Так колошматят добрые велижане баб своих, что «преждевременные роды и скидывания — очень нередки».

Но не таков Емельян Иванов — отставной солдат! Чарку, конечно, примет, ежели поднесут; да и сам Емельян не скуп, рад угостить хорошего человека. Однако добреет от вина Емельян, целует всех, слезой умывается, про походы свои да баталии, как с супостатом бился, сказы ведет. А чтобы Агафью по пьяному делу обидеть — такого греха, упаси Господи, с ним никогда не случалось. Потому и наградил Господь Емельяна. Понесла Агафья его, и без всякого там скидывания родила младенчика точно в срок — крепенького да здоровенького.

Проснется Емельян среди ночи — рядом Агафья его посапывает, в люльке младенчик губочками почмокивает. Тихо-тихо подымется Емельян, выйдет в исподнем на крыльцо, засмолит по солдатской привычке цигарку; а кругом Божий мир смотрит стоглазием огоньков небесных, ласковым ветерком обвевает Емельяна, дух терпкий смолистый с лесов сосновых ноздри щекочет, доски тесовые крыльца, что сам ладил, ступни босые Емельяну холодят — эх, мать честная, до чего же сладко жить-поживать на Божьем-то свете!

Особливо он, крохотуля этот, в люльке своей чмокающий, умиленной радостью заливает Емельянову душу. Не зря, выходит, небо коптил солдат да шалой пули стерегся. Наградил Господь — ничего не скажешь! Щедрей царя-батюшки наградил! Теперь бы вырастить мальца, да и помереть не страшно. Будет кому помянуть, кому свечку за упокой души поставить. Одно слово: с серебряной ложкой во рту родился на свет Емельян Иванов!

А на пятом году жизни своей беспорочной, в день Святого воскресения Христова пропал неизвестно куда белокурый ясноглазый младенец Федор, солдатский сын.

Обшарили город Емельян с Агафьей, в лесу аукали, в деревнях окрестных расспрашивали. Соседи с ног сбились помогаючи, полиция по всей округе искала — не видал никто мальчика; словно в Двину канул…

Пьет Емельян горькую, Агафья убивается-воет, соседки сердобольно вздыхают, головами покачивают. Свят, свят, свят! Беда-то какая приключилась. Не приведи, Господи.

— Ладно убиваться, Агафья. Воды да воску неси, угадаю, так и быть, где твой ребеночек!

Засуетилась, забегала по избе Агафья, не знает, куда гостью нежданную в пестрой юбке цыганской да с опахалами вокруг глаз воловьих усадить да чем угостить, да как уговорить, чтоб не передумала она ворожить-то.

Налила Агафья чарку Марье Терентьевой, вторую налила — не передумала Марья. Долго смотрела, как воск в тазике плавает, затем глаза воловьи опахалами запахнула, руку вперед выставила да и сообщает утробным голосом замогильным.

— Вижу, вижу, Агафья, где сын твой болезный томится… Вот он, маленький… В погребе темном сидит… От холода дрожит весь, сердечный… Радуйся, Агафья — живой он покуда… А ночью, Агафья, кровь из него христианскую выпущать станут. И умертвят потом, чтоб не открылось злодейство. Беги, Агафья, спасай сваво ребеночка.

Обомлела Агафья, метнулась туда-сюда, платок на голову накинула.

— Куды, — кричит, — бежать-от? Где погреб тот окаянный?

— В доме еврейки Мирки, — отвечает ворожея. — Спеши, Агафья, а то не увидишь боле сваво мальчика.

Тотчас бросилась Агафья со двора… Вверх по Витебскому тракту, затем переулком на Школьную улицу выбежала, обогнула большую еврейскую синагогу, обернувшись на Свято-Духовный собор, крестным знамением себя осенила, да прямехонько к ратуше, что фасадом на Базарную площадь развернута. А через площадь, с краю — большой дом, добротный, каменный — с самой ратушей величавостью вида поспорить может. Он и есть тот самый дом, про который ворожея сказывала — старухи Мирки Аронсон да зятя ее Шмерки Берлина.

Рядом с домом ворота распахнуты, деловитая суета во дворе. Да тут всегда суета, потому как купец третьей гильдии Шмерка Берлин — первый на весь город богатей; дел всяких торговых почитай с половиной России ведет и даже с самой заграницей. Он и лес сплавляет, и возы с хлебом шлет в разные концы, и мелкие лавочки держит; вот и толпится во дворе всякий народ.

Агафья во двор не пошла, на крыльцо каменное взбежала, задержалась на миг дух перевести, да засмущалась вдруг. Как же это в чужой дом вломиться да ребеночка требовать!.. А ежели тут вовсе и нет его?..

В ворота разные люди проходят, да из ворот выходят; на Агафью поглядывают с удивлением. А она все стоит на крыльце, с ноги на ногу переступает, сумлевается, и уж не помнит, сколько времени так стоит… Батюшки святы! Что же это люди подумать могут? У дверей баба мнется, а в дом нейдет. Не стянуть ли чего высматривает?.. Такого сраму с Агафьей отродясь не бывало.

Сбежала Агафья с крыльца, к дому своему воротилась. А ворожея еще тут, у дома. Повеселела от поднесенного Агафьей вина, бабы ее обступили, и она им про злодейства еврейские и ворожбу расписывает.

— Ну что, не отдают жиды ребеночка? — бросились бабы к Агафье.

— Она наплетет, — машет рукой Агафья, — а мне к людям на позор итить.

И повернувшись к Марье Терентьевой:

— Не верю я твоей ворожбе!

— А не веришь, так и не верь, — обижается Марья. — Мой что ли мальчик?.. Мне не веришь, так в Соснюры сходи, к девке блаженной Нюрке Еремеевой. Про нее все знают, как горазда она ворожить да все верно угадывать.

Агафья опять отмахнулась, да бабы подступились все к ней: сходи да сходи, ноги небось не отсохнут; блаженные-то, они вон как горазды угадывать!

Ну, пошла Агафья в Соснюры. Только Нюрка, блаженная девка, и ворожить ей не стала.

— Ты ж, — говорит, — была седни в том доме, где сын твой слабый томится. Коли в силах взять его оттеда, то приложи старание, а не могешь, так ночью стереги: он будет жизнь кончать. Хоть увидишь его в последний разочек.

И нахально на Агафью глядит, и лицо ее широкое, скуластое, плоское, и две тощие рыжие косицы крысиными хвостиками болтаются.

Воротясь в город, Агафья снова пошла на Базарную площадь, но войти в дом еврейки Мирки да потребовать ребеночка опять не решилась…

Глава 5

Младенчика Федора нашли в ранний утренний час славного майского дня, на десятый день поисков. Лежал он всего в трех верстах от города, вблизи дороги, и хорошо виден был в прозрачном лесу, среди голых еще, едва начавших одеваться нежной листвою деревьев. И накануне, и третьего дня искали его в этих же местах, да не было его здесь. Только минувшей ночью, может, под самое утро, вывезен был его трупик, о чем говорил и свежий след брички, четко отпечатавшийся на влажном грунте дороги. Видно было, что бричка стояла какое-то время здесь, потом развернулась и укатила обратно в город.

Доставленный к месту происшествия доктор Левен тельце мальчика осмотрел и насчитал четырнадцать колотых ран, нанесенных чем-то вроде гвоздя с отломанным острием. Еще заметил лекарь, что губы у трупа притиснуты к зубам, а нос прижат к губам, и имеется кровоподтек на затылке, а также несколько ссадин в разных местах — след короткой неравной борьбы… Лекарь записал в протоколе, что мальчик принял мученическую смерть.

А привезенный для опознания трупа, опухший от водки, но трезвый, не успевший еще с утра опохмелиться, отставной солдат Емельян Иванов в покойном ребенке точно признал своего пропавшего сына. На вопрос полицейского чина, кем загублен ребенок, Емельян ответил, что про то не знает и подозрений ни на кого не имеет. Окромя, конечно, евреев.

— Почему же именно евреев? — деловито спросил полицейский чин.

— А как же? — изумился Емельян. — Ить у них вера такая. Им на пасху надобна кровь христианская. Это ж всему свету ведомо.

И как бы ища поддержки, солдат обернулся к кучке зевак, успевших, несмотря на ранний час, сбежаться к мертвому телу.

— Знамо дело, евреи. Кому еще убивать, — загудели в толпе.

— Про то и святые отцы сказывали…

— В Ленчицах-то — слыхивали? — кто-то гнусаво спросил из задних рядов, и вперед выдавился, комкая в руках шапку, тщедушный мужичок с всклокоченной бороденкой, приплюснутым, словно сломанным носом, по виду мастеровой. — Как же! Да. Там на церкви одной — папистской, правда, не нашенской, — даже картина вывешена: как, значит, евреи кровушку из младенца источают. Да. Цельный бунт из-за картины той вышел — всего, почитай, два месяца тому. Евреи, вишь, сильное недовольство к той картине имели, что, значит, она народ супротив них возмущает. Сунули там, сказывают, кому-то — они ить завсегда при деньгах, евреи. Да. Ну, начальство, знамо дело, послало людей картину сымать. Только тут один смелый человек случился. Как ударит в набат! Да. Народ сбежался, а он и кричит народу: «За веру нашу христианскую! Не позволим картину для ради жидов сымать!» Хоть и папист, а постоял, вишь, за веру Христову. Да. Разбушевался народ, так и не отдал картину. Человека того заарестовали, мобуть, в Сибирь сошлют, потому ежели всякий папист смуту учинять станет… Да. А картина висит. Да…

— Вот видишь, ваше благородие, — как бы обрадовался даже, несмотря на великое горе свое, Емельян Иванов. — Ты послухай, ваше благородие, что Филипп Азадкевич говорит. Ты не гляди, что сапожник: он грамоте разумеет и про жидовские злодейства много показывает.

— Так то в Ленчицах, — вяло возразил чин, — а это у нас, в Велиже. Ты, солдат, про сына своего говори. Откуда у тебя подозрение на евреев?

— Так Агафье же, бабе моей, ворожея сказывала!

— Какая такая ворожея?

…Записал все чин чином чин, младенца непорочного Федора предать земле дозволил, а в участок к себе Марью Терентьеву приказал привести. Из-под земли достать, а доставить.