ВВЕДЕНИЕ К СБОРНИКУ

Эта книга представляет собой как бы "пролегомены". "предварительное чтение" к задуманной нами серии, которую мы решили озаглавить "Библиотека куртуазной литературы" — БКЛ. Цель нашего издания — ввести современного читателя в мир куртуазного (о смысле этого слова см. ниже) повествования, ввести по возможности непосредственно, без искажений и заранее заданных оценок.

Нельзя сказать, чтобы наш читатель был совершенно не знаком с рыцарским романом или с куртуазной культурой в целом. Есть весьма представительный сборник "Средневековый роман и повесть", входящий в "Библиотеку всемирной литературы" (М.: Художественная литература, 1974), есть отдельное издание двух романов Кретьена де Труа в серии "Литературные памятники" — "Эрек и Энида" и "Клижес" (Л.: Наука, 1980); в тех же "Литературных памятниках" есть большая подборка различных версий сюжета о Тристане и Изольде (М.: Наука, 1976) и "Смерть Артура" Томаса Мэлори (М.: Наука, 1974 и переиздание 1994 г.); есть также "Роман о семи мудрецах" (М.: Наука, 1989), "Флуар и Бланшефлор" (М.: Наука, 1985) и некоторые другие, более редкие издания (скажем, "Мул без узды" Пайена из Мезьера, выпущенный в 1934 г. издательством "Academia" тиражом 5300 экз.). Однако при ближайшем рассмотрении трудно не заметить следующее.

Во-первых, все, что в последние пять-шесть десятилетий издается, так или иначе центрируется вокруг одного имени: Кретьен де Труа. Романы о Тристане и Изольде рассматриваются как выражающие концепцию любовных отношений, противоположную кретьеновской, отразившейся в "Эреке и Эниде" и "Клижесе"; "Флуар и Бланшефлор" отбирается для перевода как образец жанра, отличный от "артуровского романа кретьеновского типа" (перефразированное выражение А.Д. Михайлова), и т.д. Кретьен де Труа, безусловно, величайший представитель жанра, и его эпоху (конец XII в.) можно без натяжки называть его именем; однако к нему роман не сводится — ни хронологически (есть оригинальные памятники и XIII, и XIV веков, а в прозе — и XV века), ни тематически, ни по контрасту, ни по смежности. Есть "докретьеновские" романы ("Эней". "Роман о Фивах" и др.), есть романы авантюрные, но "не-кретьеновские" ("реалистические" — Жан Ренар), есть романы, условно говоря, "продолжателей и подражателей" Кретьена, но весьма оригинальные (Рауль де Уденк, Рено де Боже), есть и многое другое, в классификацию "от Кретьена" с трудом укладывающееся (как, например, английская драматургия елизаветинской эпохи с трудом укладывается в классификацию "от Шекспира"). Все это до нашего читателя пока еще не доходило, и восполнить этот пробел наша серия отчасти могла бы.

Во-вторых, парадоксально, что и сам-то мэтр переведен далеко не полностью. Из шести романов ("Эрек и Энида", "Клижес", "Ивейн или Рыцарь со львом", "Ланселот, или Рыцарь телеги", "Персеваль, или Повесть о Граале" и "Вильгельм Английский") полностью переведены лишь первые два. Входящий в указанный выше том "Библиотеки Всемирной литературы" перевод "Ивейна" представляет собой скорее сокращенный пересказ; остальных же романов наши переводчики пока не касались. Между тем сюжеты "Ланселота" и "Персеваля" на Западе были гораздо более известны, чем все остальные, — ив Средние века, и в Новое время. Без них неполон не только портрет эпохи, но и портрет самого Кретьена; поэтому и здесь нашей серии предстоит по возможности восполнять пробелы.

В-третьих, строго говоря, куртуазная культура (и литература) к роману не сводится и им не исчерпывается. В ней есть почти любые жанры: аллегорическая поэма (Гийом де Лоррис и Жан де Мен), псевдоученые диалоги на любовные темы (Андре Капеллан), бестиарий (Ришар де Фурниваль — см. в настоящем томе) и т.д. Все эти жанры нашему читателю практически неизвестны.

И, наконец, в-четвертых. Место куртуазной культуры в представлении современного читателя о Средневековье пока еще далеко не адекватно тому месту, которое отводило ей само Средневековье. Если учебники и хрестоматии и уделяют ей достаточное внимание, то в массовом восприятии она последовательно заслонялась сначала "народной" культурой (в 70-80-е годы, благодаря блестящим работам А.Я. Гуревича), затем "церковно-духовной", если можно так выразиться (сейчас, в 90-е годы. а также и в ближайшей перспективе). Роль "культуры замка и двора" ("куртуазной" — от ст.-франц. co(u)r(t) — "двор") как "срединной", расположенной между народным "низом" и церковным "верхом''. никем не отрицается, но часто забывается в угоду более удобной двучленной схеме "духовное — мирское". Между тем забывать о ней ни в коем случае не следует. Наличие "срединного", "не-нижнего", но и "не-церковного", "светского", однако "не-народного", культурного пространства есть залог свободы творчества самих условий жизни и самопознания индивида во всей дальнейшей европейской истории культуры ( о чем см. предисловие к "Бестиарию любви" Ришара де Фурниваль в настоящем томе). Нашему читателю не грех об этом постоянно напоминать, ибо в отечественной культуре с ее православными корнями срединное пространство отнюдь не бесспорно, и из нашей дуалистической картины мира оно постоянно выпадает.

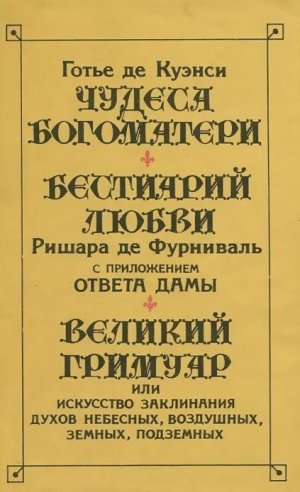

Отсюда вытекает непосредственная задача настоящей книги: дать портрет эпохи в лице трех составляющих ее культуры — идя "сверху вниз", от духовного ("Чудеса Девы Марии") через куртуазное ("Бестиарий любви") к сугубо профанному и даже инфернальному ("Гримуар"), в каждом из разделов предлагая читателю не просто памятник данного "уровня" культуры, а памятник, принадлежащий в основном данному уровню, но соприкасающийся с другими уровнями. Так, "Чудеса Девы Марии" Готье де Куэнси, будучи весьма высокого разряда духовным чтением, стилистически соприкасаются с куртуазной литературой (хотя бы в том, что касается стихотворного размера и рифмовки, а также лексики), а сюжетно с латинскими exempla ("примерами"), сборники которых А.Я. Гуревич рассматривает как образцы "народной" культуры. "Бестиарий любви" Ришара де Фурниваль, произведение по сути куртуазное (центральное и по месту, и по роли в настоящем томе), опирается на сюжеты "Физиологов" и "Бестиариев". распространяемых низовой традицией, но обычно снабжаемых "духовным" толкованием. "Гримуар" же, будучи по сути низовым "чтивом", изобилует латинской "премудростью" в духе средневековых университетов. Портрет эпохи получается синтетический, дающий рассмотреть не только точки отсчета, но и переходы между ними. Синтетичен он и в хронологическом отношении, охватывая период с XII по XVI век. Это касается той части "маргинальных жанров", о природе которых подробнее речь идет в предисловии к Гримуару".

Напоследок скажем несколько слов о методологической предпосылке, объясняющей отбор произведений для настоящего тома. В литературоведении давно известно, что эпоху лучше всего характеризуют тексты не первой величины, а как бы "среднего разбора", не творения мэтров, а писания эпигонов, не "магистральные", а второстепенные жанры. Гениальное произведение всегда больше своего времени (как больше своего XII века и вышеназванный Кретьен де Труа); "средние" произведения обычно стоят вровень со временем и не столько что-либо в него привносят, сколько из него черпают. Поэтому, в качестве "пролегомен" таким текстам нет равных. Читателям, интересующимся "ароматом эпохи", мы и адресуем эту книгу.

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Бестиарий любви" Ришара де Фурниваль, будучи хронологически более ранним (XIII в.) произведением, чем, скажем, "Гримуар", вместе с тем типологически гораздо менее архаичен. Вкус к подобной литературе появляется со становлением в средневековой Европе отдельной "промежуточной" субкультуры — так называемой "куртуазной"[1] — и уходит с ее исчезновением. Тем не менее, свести воедино с другими "маргинальными" текстами памятник этой субкультуры показалось нам небесполезным, и вот почему.

Понимание средневековой культуры как единого пространства, расчлененного дихотомией "верх — низ", "сакральное — профанное" и т.п., вполне адекватное для описания положения дел в допетровской Руси, на западноевропейском материале позднее XI в. совершенно "не работает". Начиная с XII в. средневековый культурный универсум включает в себя как минимум три несводимых одна к другой субкультуры: церковную ("верхнюю", или "духовно-элитарную"[2]), куртуазную ("срединную", мы бы сказали — "светски-элитарную", культуру замка и двора) и в широком смысле народную (городскую, крестьянскую и т.п., с пережитками местного язычества и значительными элементами бессознательного мышления обыденного типа). "Срединный", светский уровень оказывается новым, ранее не встречавшимся в вертикально ориентированных культурах пространством свободы: относительная независимость и от преднаходимых норм духовной жизни "верхней" субкультуры, и от жестких схем естественного отбора "народной" культуры позволяет куртуазному пространству развивать свою, неординарную и трудно постижимую для непосвященных, "топологию путей"[3].

Представляется существенным, что, за редкими исключениями, троичное деление средневекового культурного универсума представляет собой не горизонтальную трихотомию разделенных перегородками "суверенных территорий", а скорее вертикальную трехуровневость. Субкультуры располагаются одна над другой на ступеньках "готической вертикали", представляя собой "уровни пользования", функциональные стили единого языка культуры, аксиологически маркированные по отношению друг к другу. Три субкультуры Средневековья входят в единую (коллективную) картину мира. Каждый данный индивид владел преимущественно одним культурным "подъязыком" — низовым, куртуазным, клерикальным, что соответствовало занимаемой им ступеньке на сложившейся к тому времени лестнице трех сословий, и одновременно обладал знанием как о существовании этой лестницы, так и о своем местоположении на ней. Каждая субкультура обладала своим набором знаков, образов, ситуаций, своей сферой освоения внешней и внутренней реальности; вместе с тем носителям "верхней" и "срединной" субкультур не были абсолютно недоступны способы построения высказываний о мире, присущие соседним уровням. Исследованные А.Я. Гуревичем Exempla[4], вошедшие в первую часть нашей книги, эксплуатируют нарративные структуры "народной" субкультуры в интересах субкультуры духовно-элитарной; нередки также случаи эксплуатации "верхней" и "нижней" субкультур текстами "срединного" уровня. "Бестиарий любви" Ришара де Фурниваль — один из ярких тому примеров.

Традиция средневековых бестиариев опирается на позднеантичный "Физиолог", сюжетно-нарративная часть которого представляет собой синтез элементов александрийской учености с бытовавшими в низовой среде полуфантастическими рассказами о повадках животных. Рассказы эти, однако, записывались не ради них самих; главной составной частью бестиариев была аллегория или символизация, причем, как правило, сакральная. Пеликан, кормящий птенцов собственной кровью, становился символом Христа; сюжет о гидре, позволяющей крокодилу проглотить ее, а затем прогрызающей его внутренности и с победой выбирающейся наружу, обрастает параллелями из апокрифических рассказов о сошествии Христа в ад, где он побеждает силы тьмы и выводит на свет божий праведников. Подобие нарратива и аллегорической параллели к нему обычно весьма приблизительное, и строится оно отнюдь не на сходствах характеристик персонажей, как в современной басне о животных: какое может быть сходство между Христом и гидрой? Основанием уподобления служит структурно-динамический параллелизм уподобляемых событий, сходство в расстановке сил и направлении их действия, отражающее первичное, бессознательное "знание о бытии в мире", знание о структурах возможных событий в нем.

В результате не только сакральная, но и любая другая сюжетная или понятийная конструкция со сходной расстановкой "взаимодействующих векторов" приобретает способность связываться с первоначальными рассказами о животных в единое целое. Могут включаться в этот процесс и куртуазные поведенческие схемы — лишь бы только действие, регламентируемое ими, протекало по такому же динамическому сценарию. Процесс облегчается, с одной стороны, фантастичностью бестиарных повадок животных, на самом деле представляющих собой простейшие отражения архетипических ходов бессознательного мышления, с другой же — игровой искусственностью куртуазной "любовной диалектики", столь же архетипической по своим глубинным корням (как и всякая "искусственность"). Тем более благодатной оказывается принципиальная амбивалентность схем, укорененных в бессознательном, дающая возможность, например, трактовать упоминающийся выше сюжет не только "с точки зрения гидры", но и "с точки зрения крокодила". Ср. в "Ответе дамы": "... и погибну я, как крокодил, обманутый гидрой..."

Сказанного достаточно, чтобы уяснить вполне закономерный характер появления текстов, подобных "Бестиарию любви" Ришара де Фурниваль. Скажем теперь несколько слов о его авторе. Он был сыном Роже де Фурниваль, придворного врача Филиппа Августа; в качестве клирика получил церковную должность в Амьене; умер приблизительно в 1260 г. Известен Ришар де Фурниваль как автор песен, "пастурелей",[5] и двух или трех прозаических сочинений куртуазного содержания; это "Любовные советы", "Могущество любви", а также предлагаемый читателю "Бестиарий любви с Ответом дамы".[6]

Что касается литературных достоинств переводимого произведения, позволю себе не согласиться с бытующим мнением об их невысоком уровне.[7] XIX век, во многом повлиявший также и на некритические суждения века нынешнего, наряду с коллекционерским интересом к средневековым текстам (который дал возможность "Бестиарию" увидеть свет в 1860 году), отличался известной узостью в их эстетической трактовке. На самом деле, далеко не все, что для нас "нежизненно", имеет невысокий уровень художественных достоинств. Другое дело, что эти достоинства смазываются в нашем восприятии, будучи безразличными для нас, как бы "на одно лицо".

Можно, однако, обратить внимание на следующее. Переход от собственно "Бестиария" к "Ответу дамы" отмечен резким перебоем не только в стиле изложения, но и в самом стиле мысли, стоящем за ним. Риторика сменяется "болтливостью", амплификация — тавтологичностью, мысли постоянно "пробуксовывают" и как бы по кругу возвращаются в исходную точку. Фраза приобретает черты складного веера, где начало и конец совпадают, замыкая движение средней части "по параболе". Все это, скорее всего, — искусная стилизация, вряд ли доступная перу посредственного сочинителя. Детали стилизации под речь малограмотной светской болтушки отмечены в примечаниях, — как и некоторые факты, выдающие именно стилизаторский, литературный характер этой псевдоспонтанности.

Данная особенность памятника наложила на его переводчика некоторые обязательства. В их числе — необходимость передать стилистическую затрудненность второй части, но при этом постараться не усыпить читателя. Тем более что "Бестиарий", как и большинство вышедших из почти обязательной еще в XII в., т.е. совсем незадолго до этого, стихотворной формы старофранцузских светских памятников, обладает довольно непривычным для нас по своей монотонности внутренним ритмом, не соблюсти который было бы грубой ошибкой. Перебои этого ритма, однако, были изредка необходимы, иначе восприятие текста современным читателем оказалось бы затруднено излишним автоматизмом "скольжения по строкам".

Фразовый и сверхфразовый синтаксис старофранцузских письменных текстов также весьма отличен от современного. Поэтому при переводе иногда добавлялись некоторые малозначащие слова (взятые в квадратные скобки), с тем чтобы "сцементировать" повествование и адаптировать его микроструктуру к современным требованиям и запросам. Сочинительные союзы, вводящие почти каждую последующую фразу, также отчасти варьировались (в оригинале их всего три — car "ибо", et "и", si "и, итак"). Случаи вынужденного отклонения от буквы оригинала и перевода "по смыслу" отмечены в примечаниях.

При составлении примечаний использовались комментарии издателя XIX в., приложенные им к публикуемому тексту (Notes. — Р. 99-159), содержащие обширный сравнительный материал (II-XIII в.), и "Введение" к тому же изданию (Introduction. — P. I-XLIII). В примечаниях нашли отражение также и собственные взгляды переводчика на стиль мышления эпохи и его проявления в "Бестиарии".

Курсив в тексте соответствует курсиву первой публикации; употребление заглавных букв соответствует средневековому тексту.

Перевод выполнен по изданию: Le Bestiaire d'amour par Richard de Foumival suivi de la Reponse de la dame / Publies pour la premiere fois d'apres le manuscrit de la Bibliotheque Imperiale par С. Hippeau. — Paris: Auguste Aubry, 1860

В оформлении использованы миниатюры из рукописи 1285 г. (Bibl. imp., №7019, fonds Lancelot).

БЕСТИАРИЙ ЛЮБВИ

Все люди по природе стремятся к знаниям. А поскольку все познать никто не может, то, хотя любая вещь и может быть знаемой, но один знает то, чего не знает другой, и все [оказывается] знаемым таким манером, что никто не знает всего сам по себе, но лишь все вместе [знают все]. Да к тому же ведь все люди вместе не живут, но одни из них уже умерли, тогда как другие еще только рождаются; и вот те, кто уже ушли в прошлое, знали такие вещи, каковых своими силами не дознаться никому из здравствующих ныне; и были бы эти вещи незнаемыми, если бы не узнавали люди о них от древних.

А посему Господь Бог, любящий человека настолько, чтобы постараться обеспечить его всем необходимым, наделил его некоей силой, имя которой Память. Память же сия располагает двумя дверьми, зрением и слухом, и имеется по одному пути, для каждой из этих двух дверей, коими можно через них проникнуть внутрь: Живопись и Слово. Живопись служит глазам, слово — ушам; и так как войти в дом памяти можно и по пути живописи и по пути слова, то очевидно, что память, стерегущая сокровища, добываемые органами чувств с помощью всяческих ухищрений и затем отдаваемые ей [на хранение], делает прошедшее как бы настоящим. Потому и добираются до нее посредством либо живописного изображения, либо слова.

Ибо, когда некто видит изображение истории Трои или какой-либо иной, он видит деяния славных мужей, давно ушедшие в прошлое, так, как будто бы они происходили в настоящем; то же относится и к слову: ибо когда некто слушает чтение романа,[8] он представляет происходящие там события, как будто бы они происходили прямо перед ним.[9] Поэтому, делая прошедшее настоящим, можно проникнуть в память с помощью двух названных средств.

Так же и мне, чью память Вы не покидаете, прекрасная и нежная возлюбленная, — отчего становится все болезненнее действие моей любви к Вам, так что мне невозможно вовсе излечиться или хотя бы дождаться, чтобы рана моя зарубцевалась, сколько я ни прикладываю для этого стараний, — так же и мне хотелось бы всегда пребывать в Вашей памяти, насколько это возможно, и ради этого свел я [здесь] воедино две вышеназванные вещи. Ибо я направляю к Вам это послание как по пути живописи, так и по пути слова, дабы когда меня не будет рядом с Вами, послание это своими рисунками и своими словами делало меня как бы присутствующим в Вашей памяти.

Сейчас я объясню Вам, как получается, что это послание содержит в себе и живопись, и слово. Что в нем есть слова, это очевидно, поскольку всякое письмо создано для начертания слов и для чтения. Когда его читают, слова в нем возвращаются к своей природе. С другой же стороны, что оно содержит живопись, также очевидно, поскольку буква не есть звук, но лишь краска.

Да и по роду своему послание это требует живописных изображений; ибо речь идет о природе птиц и животных, кои лучше распознаются нарисованными, нежели описанными на словах. И, ко всему прочему, сие послание составляет как бы последний резерв[10] по отношению ко всем тем, что я посылал Вам до сих пор.

Ибо так же, как король, когда отправляется воевать за пределы своего государства, берет с собой из лучших людей лишь некоторую часть, а большинство их оставляет стеречь свою землю; если же видит, что не добиться ему ничего с таким числом людей, какое он взял с собой, то призывает всех тех, кого прежде оставил, и собирает последний резерв, — так же надлежит поступить и мне. Ибо немало прекрасных слов я Вам говорил и в письмах отправлял, и раз уж не принесли они мне должной пользы, то остается мне в этом последнем послании собрать весь мой резерв и высказать все то наилучшее, что только знаю, в надежде на Вашу благосклонность. Ведь сколь бы ни были Вы далеки от того, чтобы любить меня, все же изображенные здесь вещи способны немало порадовать и глаз, и слух, и память. А потому, что это послание — тот последний резерв, который я могу к Вам направить, и как бы мое последнее спасение, то и подобает мне украсить его [гораздо] тщательнее, чем я то делал во все прежние разы: и будет это походить на то, что рассказывают о природе Петуха.

ПЕТУХ

Ибо чем ближе к дневному времени, тем чаще он поет; и чем ближе к полуночи, тем старательнее он поет и тем сильнее его голос. День, а также вечер, природа коего состоит из дня и ночи, смешанных воедино, символизируют любовь не вполне безнадежную, но и не вполне могущую надеяться; полночь же означает любовь, совершенно лишенную надежды.

И [вот], поскольку я теперь уже лишился всякой надежды добиться Вашего благоволения, это есть как бы полночь. Не имея никакой надежды, я нахожусь как бы в вечерней тьме. А потому изо всех сил пою все громче, и подобает мне сейчас запеть еще сильнее.

Причину же того, что у отчаявшегося голос громче, можно, по-моему, отыскать в природе животного, которое сильнее всех на свете ревет, а голос имеет самый скверный и ужасный; это Дикий Осел.

ДИКИЙ ОСЕЛ

Ибо его природа такова, что он издает рев лишь тогда, когда бывает чрезвычайно голоден и никак не может отыскать что-нибудь съестное. И тогда он принимается реветь изо всех сил, пока не лопнет. Подобает и мне, раз уж мне пощады не дождаться, приложить как можно больше сил, дабы если и не громко петь, то хотя бы сильно и метко говорить; ведь способность к пению я, надо полагать, уже утратил. А почему — это я сейчас расскажу.

ВОЛК

Природа Волка такова, что если человек увидит его прежде, чем он человека, волк теряет всю силу и смелость; если же волк увидит человека первым, то человек теряет голос и не может вымолвить ни слова.[11]

Та же природа у любви мужчины и женщины: ибо когда есть любовь между ними, то если сможет мужчина первым заметить, что женщина его любит, и даст ей это понять, она теряет смелость и не может отказать. Я же, не сумев сдержаться, сообщил Вам о своих чувствах прежде, чем что-либо разузнал о Ваших; потому Вы мне и отказали, как я от Вас неоднократно слышал.

И поскольку я открылся первым, то согласно природе волка я должен был лишиться голоса. Такова причина, по которой это послание составлено не для пения, а для рассказывания.

А еще одна причина все того же находится в природе Сверчка, каковой причины я весьма остерегаюсь.

СВЕРЧОК

Ибо его природа такова: сей несчастный столь старательно поет, что из-за своего пения гибнет, забывая о еде и позволяя с легкостью себя поймать. А посему я стал оберегаться, заметив, что пение мне принесло слишком мало пользы, так что, понадеявшись на него, я вполне бы мог себя совершенно погубить, а оно бы мне совсем не помогло; я и в самом деле ощутил, что в часы, когда я лучше всего пел и при этом наилучшие слова произносил, было мне хуже всего! — в точности как Лебедю.

ЛЕБЕДЬ

Есть некая страна, где лебеди поют столь хорошо и столь охотно, что если кто-либо играет перед ними на арфе, они свое пение с арфой согласуют подобно тому, как тамбур согласует [свои звуки] с флейтой; а происходит это в год, когда приходит лебедю пора умирать. Так что, увидав хорошо поющего лебедя, говорят: "Он умрет в этом году". Точно так же о ребенке, если замечают у него выдающиеся способности, говорят: "Он долго не протянет".[12]

Оттого и говорю я, что, убоявшись лебединой смерти, когда я пел лучше всего, и смерти на манер сверчка, когда я пел охотнее всего, из-за страха я оставил пение и предпочел собрать весь этот свой последний резерв и отправить Вам его в виде письменного рассказа. Да ведь и до того должен был я лишиться голоса, ибо волк увидел меня первым; то есть я признался в том, что Вас люблю, прежде чем узнал, чего могу добиться. Увы! Сколько же я потом раскаивался в том, что обратился к Вам с мольбой и из-за этого лишился Вашего прелестного общества.

СОБАКА

Ибо если бы я только мог повести себя подобно Собаке — чья природа такова, что, единожды отрыгнув [часть пищи], собака возвращается потом на свою блевотину и снова поедает ее — я бы с охотою [вернул слова] своей мольбы и стократно проглотил бы их, раз уж они слетели с моих уст.[13] И не удивляйтесь тому, что я сравниваю любовь с природой Волка.

ВОЛК

Ибо волк имеет еще и многие другие природы.[14] И одна из них такова: шея у волка столь негибкая, что не может он ее повернуть, вместе с ней не повернув все тело; вторая же природа в том, что он никогда не охотится вблизи своей норы. А третье природное свойство волка то, что, пробираясь в овчарню, он старается ступать как можно тише; если же случается ему наступить на ветку и она при этом хрустнет, волк сам себя наказывает за [оплошность] и в гневе кусает свою собственную ногу.

Все три названные природы волка находим также и в любви женщины. Ибо женщина не способна ей предаться иначе, как вся целиком, соответственно первой природе; а согласно второй природе, если случается ей любить человека, находящегося вдали от нее, то любит она его крепчайшим образом, если же окажется он вблизи ее, то она и виду не подаст. И, согласно третьей природе, если не сдержится она и далеко идущими словами даст понять мужчине, что любит его, то, совсем как волк своими зубами карает свою ногу за избыточную прыть, женщина суровыми словами прикрывает свою [вольность], слишком далеко зашедшую. Ибо о других она знала бы охотно, чего о себе знать другим не позволяет. А тех мужчин, кого она не может счесть влюбленными в нее, женщина весьма остерегается.

ЗМЕЯ

В точности как то случается со Змеей, чья природа такова, что, увидев человека обнаженным, устрашается и убегает от него без оглядки; если же узрит его одетым, то ни во что его не ставит и нападает на него. Тем же манером поступили Вы со мной, прекрасная и нежная возлюбленная; ибо когда я с Вами только познакомился, обращались Вы со мною, как подобает — мягко и весьма стыдливо, отчасти признавая меня по причине новизны. Узнав же, что я Вас люблю, Вы сделались столь суровой, сколь Вам заблагорассудилось, и набросились на меня с попреками.[15]

Так новое знакомство уподобляется человеку одетому. Ибо как человек рождается лишенным одежды и лишь позднее одевается, когда подрастет, так и одеяния любви лишен человек при первом знакомстве, и ничто ему не мешает говорить все, что он думает. Но после, когда полюбит, становится укутан и спеленут, не зная, как и выпутаться, и ничего из своих мыслей выразить не смеет; но лишь стережется непрестанно, как бы не навлечь на себя порицание. На чем и попадается, совсем как Обезьяна.[16]

ОБЕЗЬЯНА

Ибо природа Обезьяны понуждает ее подражать всякому действию, какое ни увидит; и поэтому разумные охотники, задумав изловить обезьяну, подыскивают место, где она могла бы их видеть. И затем начинают обуваться и разуваться у нее перед глазами, после чего уходят, оставив на месте ботинок по размеру обезьяньей ноги, а сами прячутся где-нибудь поблизости. Тогда обезьяна подходит поближе и, пытаясь подражать, берет ботинок и, на свою беду, надевает его. Но прежде чем она успеет его снять, из засады выбегает охотник и бросается к обезьяне; она же, будучи обута, не может ни убежать, ни вскарабкаться на дерево — и попадается.

Пример сей ясно подтверждает, что можно приравнять человека обнаженного к тому, кто не влюблен, а человека одетого — к влюбленному. Ибо равно как обезьяна свободна, пока ходит босиком, и до тех пор не попадается, пока не обуется, так же и человек не попадает в плен, пока не влюбится. Каковым примером подкрепляется пример Змеи. Посредством же обоих сих примеров я сразу ясно вижу ту причину, по какой Вы со мною стали хуже обращаться, узнав, что я люблю Вас.

И кажется мне, что должно было бы Вам поступить наоборот и начать относиться ко мне лучше, когда узнали Вы, что я одет любовью к Вам, нежели тогда, когда я был лишен ее покровов.

ВОРОН

Ибо природа Ворона такова, что, пока его птенцы не оперились, он их не кормит и на них даже не смотрит, потому что они еще не стали черными и не похожи на него самого; так что питаются они одной росою до тех пор, пока не оденутся в перья и не уподобятся видом своему отцу. Кажется мне, что так и Вам, прекрасная и нежная возлюбленная, подобало поступить: когда я был лишен одеяния любви к Вам, Вам бы до меня и дела не было, а когда оделся я в ее покровы и стал способен носить щит с Вашим гербом, — вот тогда Вам следовало бы меня лелеять и выкармливать мою любовь, тогда еще юную и беззащитную, как выкармливают малого ребенка. И лучше было бы, когда бы в Вашей любви возродилась природа ворона, нежели природа змеи или обезьяны.

Ведь у ворона есть и еще одна природа, также во всем подобная природе любви. Ибо природа его такова, что, найдя где-либо человека мертвым, ворон первым делом выклевывает ему глаза, а затем через глазницы извлекает мозг[17] и не останавливается, пока весь мозг не вытянет.

Таково же действие любви. При первом знакомстве уловляет она человека посредством глаз, и никогда бы любовь не завладела им, не будь у него зрения.

ЛЕВ

Ибо любовь ведет себя так же, как Лев, когда поедает добычу. Если случится пройти мимо человеку и поглядеть на льва, тот на него бросается; а если человек не посмотрит на него, лев держится смирно, — потому что образ человеческий несет на себе как бы печать повелителя мироздания, и посему лев устрашается его лица и его взгляда.

Но будучи храбрым по натуре, лев ощущает стыд из-за своего страха и набрасывается на человека, стоит только тому посмотреть на него. И пусть хоть сотню раз пройдет человек рядом со львом, лев даже и не пошевелится, если только человек на него не посмотрит.

Вот и говорю я, что любовь напоминает льва. Ибо точно так же и она ни на кого не нападает, если на нее не смотрят, так что при первом знакомстве завладевает любовь человеком через глаза, и через них-то человек и лишается мозга.[18]

Мозг человеческий означает разум. Ибо как жизненный дух, дающий движение, размещается в глазах, а тепло, дающее питание, размещается в печени, так и в мозгу помещается разум, дающий разумение. Когда же человек влюблен, разум более ему служить не может; человек его утрачивает вовсе, и чем больше его было, тем больше его окажется потерянным. Ибо чем мудрее человек, тем настойчивей любовь исхищряется, дабы им прочнее завладеть.

На основании таковой природы я и говорю, что любовь напоминает ворона; и природа эта подтверждает, что другая вышеназванная природа в любви должна была бы победить скорее, нежели природа змеи или же обезьяны, — и что лучше было бы женщине полюбить того, кто одет любовью, как одеждой, чем кого-нибудь, кто такового одеяния лишен. Думаю, немало женщин есть, кои так и поступают. Но немало есть и тех, чьи головы весьма пусты, и любовь, войдя в одно их ухо, сквозь второе тут же улетучивается; даже и влюбившись, они все напрочь отвергают.

ЛАСКА

Совсем как Ласка, которая зачинает через ухо и рожает через рот. Такова же природа и женщин; как только услышат они какие-либо нежные слова и почувствуют расположение к любви, так что как бы зачнут ее через уши, — тут же исторгают через рот, избавляясь от нее через отказ, и поспешно в разговоре перескакивают на другую тему, как бы заподозрив неладное.[19] Все это в точности тем же манером, что и ласка, которая, родив потомство, носит его всюду sa собой из боязни потерять; и последняя сия природа ласки есть доподлинное отчаяние любви, когда не желают выслушать ее в том, что для нее важнее всего, но всегда желают говорить о чем-нибудь другом. И отчаяние это более всего подобно природе Каландра.

КАЛАНДР

Так зовется птица, которая, будучи принесена к постели больного, может посмотреть ему прямо в лицо — и это будет знаком того, что больной выздоровеет; если же она от него отвернется и смотреть на него не пожелает, можно по этому судить, что больному предстоит умереть.[20]

Посему мне представляется, прекрасная и нежная возлюбленная, что, поскольку в тягость Вам моя давнишняя просьба и поскольку Вы охотно бы водили со мной знакомство и разделяли бы мое общество, лишь бы не заговорил я о своей болезни, — представляется, что никогда не было у Вас желания мне, больному, поглядеть в лицо; и поэтому должно меня считать умершим.

Ибо этим повергаете меня в такое отчаяние, каковое подобает самой полной безнадежности, не ждущей пощады, — в чем и состоит для любви погибель. Ведь как в смерти нет надежды на выздоровление, так и у меня не осталось никакой надежды на какие-либо радости любви там, где ждать пощады невозможно. Значит, я доподлинно мертв. Кто меня убил? Не знаю: то ли Вы, то ли я; если только не повинны мы в этом оба.

СИРЕНА

Так же бывает с тем, кого Сирена убивает, усыпив его своим пением. Ибо водятся сирены трех родов: первые два — наполовину женщины, наполовину рыбы, а третий род — наполовину женщины, наполовину птицы; мелодии же свои[21] исполняют все три рода вместе — при этом первый род играет на трубах, второй на арфах, а третий собственно поет при помощи голоса. И мелодии у них столь пленительны, что никто не может, услыхав их, не возжелать приблизиться [к поющим]. Когда человек попадается [на их приманку], то тур же засыпает; и найдя такого человека спящим, сирена убивает его. Посему мне кажется, что вина сирены в том, что убивает она его путем предательства, — а вина человека в том, что он ей верит.

И вот я мертв из-за предательства, в котором мы виновны, Вы и я. Впрочем, обвинить Вас в предательстве я не решаюсь. Так что всю вину возьму я только на себя, и скажу, что сам себя убил. Ибо если бы еще раз услыхал я Ваши первые слова, те, что Вы говорили мне, я бы пооберегся и был бы осторожен, как Змей, стерегущий бальзам.

ЗМЕЙ АСПИД

Змей этот носит имя Аспид. И пока он бодрствует, никто не смеет подойти к дереву, с коего каплет бальзам. И когда кто-либо пожелает заполучить немного бальзама, то ему необходимо усыпить змея звуком арф и прочих инструментов. Но и аспид обладает знанием своей природы в такой мере, что, услыхав их, хвостом затыкает одно ухо, а второе трет о землю до тех пор, пока не заполнит до конца его землей; и, оглушив себя подобным образом, аспид не страшится более, что его кто-либо сможет усыпить.

Так должно было поступить и мне. Хотя, я думаю, Вы знаете, сколь неохотно шел я поначалу на знакомство с Вами; и я не ведал, что со мной творится, — разве что это было предчувствием моего несчастия, отсюда проистекшего. Но я, тем не менее, решился, усыпив себя пением сирены, — то есть, мягкостью Вашего обращения и Ваших слов, услыхав которые, я был пленен.

Что же удивительного в моем пленении? Вовсе ничего; ибо голос обладает таковою силою, что заставляет позабыть многое само по себе весьма неприятное.

ДРОЗД

То же в точности случается с Дроздом. Ведь это самая некрасивая из птиц, каких [принято] держать в неволе, да и поет-то она лишь два месяца в году, — и все же держат ее у себя охотнее, чем какую бы то ни было другую птицу, из-за мелодичного звучания ее голоса. Можно в ней увидеть также многие значения[22] о чем простому люду не ведомо ни слова.

И одно из значений состоит в том, что природа возмещает при помощи голоса величайшие недостатки этого живого существа. Ведь живые существа чувствуют пятью разными чувствами: слухом, зрением, вкусом, обонянием и осязанием. Если же случается, что некое существо лишено какого-нибудь чувства, то природа возмещает сей ущерб наилучшим для нее возможным способом, с помощью другого какого-либо чувства.

Так получается, что никто не обладает лучшим зрением, нежели глухие от природы; что ни у кого нет лучшего слуха, нежели у слепых; что никто не бывает столь прожорлив,[23] сколь те, от кого исходит дурной запах, поскольку жилы их оттягиваются вниз, от мозга к ноздрям и нёбу, под действием обоняния. Чем меньше у них разных дел, тем лучше они приспосабливаются к тому немногому, чем заняты. То же касается и других чувств.

Но среди всех прочих чувств нет более благородного, нежели зрение, ибо ни одно другое чувство не дает такого же распознавания вещей; и не возмещается зрение ничем, кроме слуха.

КРОТ

Как у Крота, который ничего не видит, потому что у него глаза расположены под кожей. Слух же у крота настолько развит, что никто его застать врасплох не может, если хоть какие-нибудь звуки будут от него при этом исходить. Так возмещает природа кроту его недостаток при помощи голоса.[24]

Ибо голос служит ушам, так же как цвета — зрению, запахи — обонянию, а вкусы — вкусовому ощущению. Осязанию же служат [сразу] многие вещи. Ибо люди чувствуют тепло, холод, влажность, сухость, шероховатость, жажду[25] и многое другое. И вот, природа возмещает недостаток с помощью голоса столь совершенно, что ни одно живое существо не имеет слуха лучшего, чем у крота, — так что входит он в число пяти животных, превосходящих всех других зверей пятью [разными] чувствами.

Ибо для каждого из чувств есть какое-нибудь животное, которое превосходит в нем всех остальных: Линкс[26] — зрением (это — небольшой белый червь, который умеет видеть сквозь стены), Крот — слухом, Гриф — обонянием (он способен учуять падаль на расстоянии трехдневного перелета), Обезьяна — вкусом, а Паук — осязанием. И еще одна особенность есть у крота. Он — одно из тех животных, которые питаются чистыми элементами.

ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА[27]

Ибо имеется четыре элемента, из которых состоит [весь] мир: огонь, воздух, вода и земля.

Крот питается одной землей, и не ест ничего, кроме земли, Сельдь питается одной водой, Саламандра — огнем (это — белая птица, которая кормится огнем),[28] а [птица] Ржанка — воздухом. Из перьев саламандры делают одежды, стирать которые надо исключительно в огне.

Таковы особенности, свойственные Кроту: одной из них подтверждается сила, присущая голосу. И не удивительно, что голос может возместить недостаток зрения посредством чувства, коему он служит, то есть слуха; как не удивительно и то, что он может возместить недостаток того самого чувства, которому служит, — ибо обладает такою силою, коей не найти ни в чем, как только в голосе. Ведь самой природою предписано, что пчёлы слуха лишены.

ПЧЁЛЫ

И тем не менее, если пчёлы покидают улей, можно их вернуть посредством пения и свиста, и не потому, чтобы они их слышали, — но их благородная и упорядоченная природа, каковая проявляется в замечательных строениях, ими сооружаемых, не позволяет им пройти мимо совершеннейшей упорядоченности и не почувствовать ее.[29] Ведь тем, кто путем чтения постигли высшую философию, хорошо известно, сколь могущественна музыка; и ведь не секрет, что среди всех вещей, имеющихся [в мире], нет ни в чем и быть не может ни столь сильной, ни столь совершенной упорядоченности, как в музыке.

Ибо песенный порядок до того совершенен и могуществен, что имеет власть над расположением духа и над переменою желаний. Посему у древних была песня, специально предназначенная для [радостного] пения, так что никто не мог, услыхав ее, не усладиться ею; и была другая песня, приспособленная к погребальному служению, столь жалобная, что никто, каким бы черствым ни было его сердце, не мог не плакать, услыхав ее; и еще была другая, промежуточная между первыми двумя, делавшая дух не слишком легким и не слишком отягощенным.

И вот, потому что упорядоченность пения столь совершенна, не может случиться, чтобы пение раздавалось рядом с пчелами, что устроены столь упорядоченно, и для них осталось незамеченным, — хотя и лишены они слуха.

Чувствуют же они его с помощью осязания, самого всеобщего из чувств, коему служит наибольшее число вещей, как то было ранее сказано. Так и получается, что голос возмещает недостаток того самого чувства, которому служит; и делает он это посредством другого чувства.

Таковая сила есть одна из удивительнейших сил [на свете]; и подобным образом устроенная сила не находится ни в чем, помимо голоса. Обладает голос и другими действиями, коих много, как в словесном качестве своем, так и в виде пения; но об этом здесь не место говорить, так что удовлетворимся сейчас лишь тем, что с природой нашей соотносится.

А поскольку голос столь могуществен, то не удивительно, что я был усыплен воздействием его. Ибо не был это голос, всем другим голосам подобный; но среди всех, что слышал я за время моей молодости, был он голосом прекраснейшего существа. Помогало ли так же и зрение в том, чтоб захватить меня в полон? Да.

Был я пойман зрением надежнее, чем Тигрица зеркалом; и [даже] потеряв детенышей, тигрица никогда не бывает столь разъяренной, чтобы встретившееся ей на дороге зеркало не притянуло к себе ее взора; и такое наслаждение доставляет ей рассматривать красоту своего изящного сложения, что тигрица, забывая о преследовании похитителей, останавливается, словно взятая в полон.

Посему предусмотрительные охотники ставят перед нею зеркало намеренно, дабы от нее избавиться. Вот и говорю я, что был пойман зрением и слухом, и не удивительно, что я утратил разум свой и память. Ибо зрение и слух суть две двери памяти, как о том сказано было ранее; и они суть два благороднейших чувства человека. Всего же человек пять чувств имеет: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, как то было ранее рассказано.

ЕДИНОРОГ

И посредством обоняния я был пленен, как единорог, которого усыпляет нежный аромат, исходящий от девственницы.

Ибо такова его природа, что нет зверя, коего труднее изловить, чем единорога; на носу у него имеется рог, — такой, что ни одна броня не способна устоять, — так что никто не смеет напасть на него или к нему притронуться, кроме чистой девственницы. Ибо, учуяв ее по исходящему от нее аромату, он становится на колени перед нею и показывает ей свое смирение, как бы для услужения. Посему рассудительные охотники, знающие таковое свойство его природы, помещают девственницу у него на пути, и единорог засыпает, [положив голову] на ее лоно. И дождавшись, когда он заснет, подходят охотники, чтобы убить его, — чего, пока он бодрствует, они сделать не могут.

Тем же манером и любовь отомстила мне. Ибо я был величайшим гордецом в отношении любви изо всех, кто жили в мое время, и казалось мне, что никогда я не видел женщины, которую хотелось бы мне даже просто получить в полное мое распоряжение, а не то чтобы любить ее с той силою, с которой любят многие, как об этом говорится. Любовь же, будучи из числа рассудительных охотников, поместила на моем пути невинную девственницу, чьею прелестью я оказался усыплен и умер таковою смертью, каковая свойственна любви: это — отчаяние, не ждущее пощады.

Поэтому и говорю, что я был пленен посредством обоняния, и что держит она меня с его помощью до сих пор в плену. И лишился я своей воли, дабы следовать ее воле.

ПАНТЕРА[30]

В точности как те звери, что, однажды учуяв аромат, исходящий от Пантеры, никогда уже ее больше не оставят, но вплоть до самой смерти следуют за нею из-за сладостного дыхания. Потому я говорю, что был захвачен в плен тремя этими чувствами: слухом, зрением и обонянием. Если был бы я пленен также и двумя оставшимися чувствами — вкусом, чрез посредство поцелуя, и осязанием, чрез объятия, то по праву мог бы я считаться совершенно усыпленным. Ибо человек тогда считается спящим, когда не ощущает ничего пятью своими чувствами.

И от усыпления любовного происходят все опасности. Ибо всем уснувшим угрожает смерть, как единорогу, усыпляемому девственницей, и как человеку, усыпленному сиреной.

ЖУРАВЛЬ

Но вот если бы предостерегся я от таковой опасности, мне бы следовало поступать подобно журавлю, стерегущему своих собратьев. Ибо когда журавли вместе совершают путешествие, то, пока все спят, один из них стоит на страже; и поочередно все несут дозор.

Стоящий на страже, дабы крепко не уснуть, ищет место, где бы под его ногами находились небольшие камни: ибо журавли спят стоя, а на камнях он не сможет твердо устоять.

Так и мне, скажу я, следовало поступить. Ведь журавль, оберегающий собратьев, есть предусмотрительность, чей долг — оберегать остальные добродетели людей; ноги же суть желания.

Ибо как передвигается человек при помощи ног, так и душа от мысли к мысли переходит с помощью желания, человек же — от деяния к деянию. Так что помещает журавль камни под ногами у себя, дабы не иметь возможности стоять спокойно и, тем самым, дабы не уснуть.[31]

Когда предусмотрительность противится своему желанию и не позволяет чувствам доверять ему настолько, чтобы обмануться, тот, кто бы все-таки доверился ему, поступил бы опрометчиво. Но вот те, у кого бдительность отсутствует, — те ущербны в той же мере, как Павлин, обезображенный потерею хвоста.

ПАВЛИН

Ведь и хвостом павлина также обозначается предусмотрительность; ибо хвост, располагающийся позади, означает грядущее, а то, что он покрыт множеством глаз, означает усмотрение грядущего.[32]

Посему я говорю, что павлин означает предусмотрительность. Ибо предусмотрительностью называется не что иное, как предосторожность, принимаемая в ожидании грядущего. Также и самый хвост означает предусмотрительность; и поэтому павлин приближается к природе льва.

Ибо львиная природа такова, что когда за ним охотятся и надобно ему укрыться, убегая, он волочит за собою хвост и стирает им следы своих шагов, дабы не сумел никто его найти.

Так же поступает человек мудрый и предусмотрительный. Ежели ему случается что-либо сделать, могущее вызвать порицание, буде кто-нибудь о том узнает, он старается обставить дело так, что никто узнать о том не сможет, — и его предусмотрительность покрывает след его шагов, то есть всякую — и добрую, и злую — славу, могущую проистечь из дел его. А посему хвост означает предусмотрительность, и в особенности — хвост павлина, из-за глаз, которые на нем находятся.

И поэтому я говорю, что, насколько безобразен павлин без хвоста, настолько же и человек убог без предусмотрительности. Однако имей я даже столько глаз, сколько их имеется на павлиньем хвосте, я вполне бы мог быть усыплен силою голоса.

АРГУС[33]

Я слыхал рассказ об одной даме, у коей была необычайной красоты корова,[34] которую дама любила настолько, что потерять ее не согласилась бы ни за что на свете. И стеречь ее она поручила некоему пастуху, носившему имя Аргус. Сей Аргус имел сотню глаз, из коих засыпало не более двух одновременно. По два глаза отдыхало, а остальные в это время несли сторожевую службу. И вот, при всем при этом, корова все же потерялась. Ибо некий человек,[35] влюбившийся в корову, отправил за ней своего сына по имени Меркурий, умевшего чудно играть на длинной выдолбленной палочке.[36]

Меркурий этот завел с Аргусом беседу о том, о сем, начал играть на своей палочке и стал ходить вокруг него, разговаривая и поигрывая на своем инструменте, так что Аргус начал засыпать: сначала два его глаза уснули, потом еще два, и так засыпало по два глаза до тех пор, пока все они не уснули. И тогда отрубил Меркурий ему голову и отвел корову к своему отцу. Вот и я говорю, что Аргус усыплен был силою голоса, хоть и имелось у него столько же глаз, сколько их на хвосте павлина, означающего предусмотрительность.

Посему не удивительно, что при всей своей предусмотрительности был я усыплен силою голоса, — в атом я ничуть не более достоин удивления, нежели тот, кого усыпляет сирена, или единорог, усыпляемый девицею, или же самый этот Аргус. Итак, я мертв. Это правда. Можно ли меня спасти? Правда в том, [однако], что какое-то спасение здесь все же может быть; но какое точно — я не ведаю, так же как никто того не знает и о Ласточке.

ЛАСТОЧКА

Ибо опытом проверено, что если у нее похитить маленьких птенцов, выколоть им глаза и вернуть их в гнездо, то птенцы слепыми не останутся, глаза же их заживут. Думают, что ласточка сама их излечивает; но каким лекарством она этого достигает, не знает никто.

Нечто подобное случается с лаской.

Если кто-нибудь убьет ее детенышей и положит перед нею мертвыми, ласка оживит их с помощью какого-то лекарства, от природы ей знакомого. Это в точности известно: но неведомо, в чем это лекарство состоит.

ЛЕВ

Посему я говорю, прекрасная и нежная возлюбленная, что, кажется мне, есть некое лекарство, силой которого могли бы Вы меня спасти; я сужу об этом так же, как по природе одного зверя судят о природе другого. Ведь о Льве известно, что он возвращает к жизни своих детенышей, и известно также, как, он это делает.

Ибо львенок рождается мертвым, и в течение трех дней отец его рычит над ним и таким манером его оживляет. Так и мне кажется, что если бы пожелали Вы призвать меня к своей любви, это было бы моим спасением и воскрешением от смерти, причиненной мне моей любовью. То же самое случается и с Пеликаном.

ПЕЛИКАН

Ибо, как всем известно, Пеликан — это птица, питающая к своим детям чудную привязанность. Любит их пеликан с такою силою, что предается играм с ними чересчур охотно. Птенцы обретают в этих играх таковую уверенность, что начинают, летая у него перед глазами, хлопать его по глазам крыльями; он же, будучи по природе горделивым, не может вытерпеть такого обращения. Поэтому приходит в гнев и убивает их. Убив же, тотчас в том раскаивается. Тогда, подняв крыло, вскрывает клювом себе бок и кровью, оттуда извлеченной, окропляет своих птенцов — и таким способом их снова оживляет.[37]

То же случилось и со мной, прекрасная и нежная возлюбленная, когда я с Вами только познакомился. Сделался я тогда как бы Вашим птенцом, и обращались Вы со мной столь приветливо, что я осмелился к Вам обратиться с речью о том, что более всего мне было бы приятно; Вы же ставили меня столь низко, по сравнению с собой, что Вам мои слова нисколько не понравились. И умертвили меня такою смертью, каковая свойственна любви.

Но ежели б Вы захотели ко мне открыться тою стороной, с которой было б Вам возможно окропить меня своим расположением, если б отдали Вы мне свое сердце, Вы бы меня этим воскресили. В этом ведь и состоит наисильнейшее лекарство — в том, чтобы помочь мне завладеть Вашим сердцем. И так я говорю не по какой иной причине, как потому, что слышал от Вас неоднократно, что мои просьбы докучают Вам и что охотно Вы общались бы со мною, если прежде бы не надо было Вам вручить мне свое сердце, дабы избавиться от таковой докуки!

БОБЕР

В точности как бобру. Бобер — животное, имеющее некий член,[38] содержащий некое лекарство. Из-за этого члена на бобра охотятся; он же, сколько может, спасается бегством. А когда видит, что скрыться уже невозможно, устрашается, как бы не быть ему убитым.

Однако чувствует при всем при том свою природу и знает хорошо, что охотятся за ним не из-за чего иного, как только из-за названного члена. Поэтому хватает он его зубами, отрывает и бросает на дороге. Найдя то, что им нужно, охотники позволяют бобру идти на все четыре стороны, — ведь охотятся на него только ради названного члена.

В точности так же и Вы, прекрасная и нежная подруга, могли бы высвободиться без труда, отдав мне свое сердце, раз уж мои просьбы Вам столь докучают, как Вы говорите. Ибо я Вас преследую не за чем иным, как лишь за этим. Зачем же еще, кроме этого, было бы мне Вас преследовать? Ведь ничто другое не способно спасти меня от погибели любовной; но состоит Наисильнейшее лекарство в том, чтобы помочь мне так, как я сейчас сказал. Но ведь сердце Ваше заперто столь крепкими запорами, с каковыми мне никак не справиться; ибо ключ от них мне недоступен, — Вы же, кто имеет Ключ, отворять мне не хотите. Я, поэтому, не знаю, как могла бы эта Ваша сторона стать открытой — разве только оказалась бы в моем расположении та трава, которой дятел вышибает клин из своего гнезда.

ДЯТЕЛ

Ведь его природа такова, что, когда встречается ему дерево с дуплом, вход в которое [достаточно] неширок, дятел вьет в дупле том свое гнездо. Иногда же люди, дабы испытать способности, [приписываемые] этой птице, клином затыкают вход в гнездо, с силой загоняя клин в отверстие. Дятел же, обнаружив, что гнездо его таким манером заперто и что сил его открыть гнездо не хватит, побеждает силу разумом и хитростью. Ибо от природы знает он траву, способную отворять запоры. Ищет он ее, пока не находит, а [найдя], приносит в клюве и прикладывает к клину, каковой при этом сразу же выскакивает из отверстия.

Посему я говорю, прекрасная и нежная подруга, что если бы я мог добыть такой травы, попытался бы я отпереть ту Вашу сторону, в которой сокрыто Ваше сердце, дабы завладеть им. Но я не знаю, что же это за трава; если только она — не убеждение. Нет, она — не убеждение. Убеждение здесь не годится. Ибо есть только два способа убеждения: один из них — слово, а другой — вещь.[39]

Убеждение словами не годится; ведь хотя и обладает убеждение таковой властью, что возможно убедить девицу в том, что она должна любить, но при этом невозможно убедить ее настолько, чтоб она и в самом деле полюбила; и никакое убеждение не окажется столь сильным, чтобы не смогла она при всем своем желании заявить, что делать этого не станет. Но и убеждение вещами также не подходит. Ибо если принять во внимание все правила и все причины, выяснится правда: рядом с Вами я так мало значу, что заведомо проигрываю дело. Так что лучше мне просить пощады, чем надеяться на убеждение.

Но, с другой стороны, трава эта — не мольба и не пощада; ведь пощада вопиет о том, что, когда б то было в ее силах, путь к Вашему сердцу был бы отворен. И при этом нет других лекарств, чтобы спасти меня, кроме отворения пути к Вашему сердцу, коим мне необходимо завладеть. Так что совершенно очевидно, что я мертв, и нет надежды на спасение. Это правда. Что же, больше незачем мне думать о спасении? Это правда.

Но ведь иногда в том, что потеряешь без возврата, можно как-то все-таки утешиться. — Как же? — С помощью надежды на отмщение. — Как же мог бы я за себя отомстить? — Не знаю, любит ли она кого-нибудь, кому бы до нее и дела не было. Да и кто же столь безумен, чтобы быть к ней равнодушным? Нет, никто; разве только кто-нибудь из тех людей, чья природа такова же, как у Ласточки.

ЛАСТОЧКА

Ибо ласточка по природе такова, что не ест, не пьет, не кормит птенцов и не делает ничего другого иначе, как только на лету. И поэтому ей незачем беречься от хищных птиц: никакая птица ведь ее поймать не может. Так же есть и люди, ничего не делающие иначе, как на лету, любящие не иначе, как только походя. Что у них перед глазами, то им и принадлежит, и ничего сверх этого. А с другой стороны, никакой хищной птице никогда их не поймать, потому что нет такой любви женщины или девицы, что смогла бы удержать их, — но они со всеми одинаковы.

ЕЖ

Так же как и Еж, способный сворачиваться колесом, ощетинившись иголками так, что невозможно ни с какого боку притронуться к нему, не уколовшись. Посему, катаясь среди яблок, Может нагрузить ими себя со всех сторон, будучи со всех сторон усеян иглами. И потому что еж со всех сторон усеян иглами, говорю я, то такие люди в этом сходны с ним; ибо могут, как и он, со всех сторон хватать добычу, и не могут быть ухвачены ни с коей стороны.

Оттого я говорю, что кто-нибудь из этих вот людей мог бы за меня неплохо отомстить. Впрочем, месть такого рода больше бы расстроила меня, чем утешила. Потому что я скорее предпочел бы, чтобы умерли и она и я, чем чтобы она кого-нибудь любила, за исключением меня, — да, но мне она ведь отказала! Так чего же я хотел бы? Я не знаю; разве что она раскаялась бы в зле, что причинила мне. Ибо раскаяние — разновидность мести, и хорошо отмстившим своему врагу сможет считаться тот, кто доведет его до раскаяния. Мне поэтому хотелось бы, чтобы она раскаялась в причиненном мне эле, по примеру Крокодила.

КРОКОДИЛ

Это — дикий змей, коего простонародье называет Василиском.[40] Природа его такова, что, если находит он человека, пожирает его, а пожрав, оплакивает до конца своих дней.

Хотел бы я, чтобы из-за меня то же произошло и с Вами, прекрасная и нежная возлюбленная, ибо я — тот человек, который Вами найден; и, доподлинно, именно найден. Ведь как то, что найдено, достается человеку без труда, так и я Вам достался безо всякого усилия. А найдя, Вы меня тут же и поглотили, умертвив любовной смертью. Так что хотел бы я, ежели то возможно, чтобы Вы раскаялись в содеянном и оплакали меня слезами, исходящими из сердца. Был бы я отмщен тогда на славу. А другого рода мести я не захотел бы ни за что.

Но при всем при том я опасаюсь, как бы не последовала за этой местью другая, [много хуже первой]. Ибо, кажется, совсем не трудно женщине, оплакивающей покинутого преданного друга, уступить другому, если риск при этом невелик.

ГИДРА[41]

Так случается и с крокодилом и с другой змеей, название которой Гидра. Это — змея, имеющая множество голов, и ее природа такова, что если ей отрезать одну какую-либо голову, то на этом месте вырастает две новых.[42]

Змея эта врожденной ненавистью ненавидит крокодила. И когда заметит крокодила, пожравшего человека и раскаивающегося столь сильно, что желания съедать других людей он уже начисто лишился, гидра, рассчитав в уме, что обмануть его окажется нетрудно, — ибо он уже ест все, не разбирая, — так вываливается в грязи, что становится как будто мертвой; крокодил же, на гидру наткнувшись, поедает и заглатывает ее целиком. Тогда гидра, оказавшись в животе у крокодила, раздирает на части все его внутренности, а потом выбирается наружу, чрезвычайно радуясь победе.

И поэтому я говорю, что опасаюсь, как бы за отмщением через раскаяние не последовала месть другого рода. Ибо гидра, у которой множество голов, означает человека, у которого столько подруг, сколько у него знакомых; сколь же велики сердца у людей такой породы, могущих делить их на такое множество частей! — ибо ни одна [из знакомых] не владеет ими целиком. Я хотел бы, тем не менее, чтобы у тех, кто свои сердца на столько разных частей делит, их сердца на части разлетелись.

А другое свойство гидры в том, что, потерявши одну голову, она приобретает многие и растет благодаря понесенному ущербу. Означает это, что если ее кто-нибудь обманет лишь однажды, то она семь раз в ответ обманет.

САМКА ОБЕЗЬЯНЫ

В соответствии с природой самка обезьяны рожает сразу двух детенышей; но при этом никогда так не бывает, чтоб она любила их обоих материнской любовью и желала бы обоих выкармливать; одного из них она столь любит по сравнению с другим, что можно сказать, она одного любит, а другого ненавидит. Но когда за нею кто-нибудь охотится, все-таки она, как мать, ни одного терять не хочет, ни другого. И того, который ненавистен ей, помещает на плечах со стороны спины, чтобы он держался, если сможет; а того, которого так сильно любит, на руках несет перед собой и спасается бегом на двух ногах. Но когда она бежит столь долго, что ей не устоять, обезьяна опускается на четвереньки и поневоле теряет своего любимого детеныша, сохранив того, который ненавистен.

Ничего в том удивительного нет; ибо тот, которого она так сильно любит, за нее чуть держится, — тот же, что ей ненавистен, держится и с нею остается.

И хотел бы я, прекрасная и нежная возлюбленная, чтобы, если Вы кого-нибудь полюбите, был он такой природы, как Змея, или Гидра, или Еж, или же Ласточка, — чтоб случилось с Вами в отношении его и в отношении меня то же, что случается и с самкой обезьяны в отношении ее детенышей. Ведь сдается мне, что, хотя бы и любили Вы его сильнее, чем меня, все равно Вы потеряли бы его; я же, менее любимый Вами, [тем сильней] держался бы за Вас. Ибо он за Вас совсем не держится, следуя за Вами не по своей воле, но по Вашей.

СЕРРА[43]

Такое случается с Серрой, когда она преследует корабль. Серра представляет собою редкостных размеров чудище, обладающее крыльями величины необычайной, и с помощью их она быстрей летит над морем, чем даже Журавль, крылья у которого острее бритвы. И находит в быстроте полета наслаждение.

Посему, заметив где-либо корабль, идущий подо всеми парусами, серра затевает с ним соревнование, чтобы испытать свою способность к быстроте. И, расправив крылья, несется рядом с кораблем, пролетая по пятьдесят лье и даже по сто на одном дыхании.

Но когда дыхания уже недостает, то ее охватывает стыд оттого, что терпит она поражение; и пытается она изо всех сил все-таки догнать корабль. А когда корабль ее перегоняет окончательно, серра тут же складывает крылья и пускается на дно, чтобы восстановить дыхание.

Вот я и говорю, что остается он возле Вас столько, на сколько ему хватит одного дыхания. Он ведь с удовольствием исполнял бы Вашу волю — в том, в чем она не расходится с его собственной. Но, как только ему что-то не понравится, он не то чтобы слегка с Вами поссорится, — но покинет Вас тотчас и насовсем, чтобы утихомирить свое раздражение.

Оттого я говорю, что Вы его удерживаете, он же ничуть не держится за Вас. Но я, хоть Вы меня совсем не держите, — я держусь за Вас [изо всех сил]. Даже если бы пришлось мне потерять то, чего я никогда не имел, все равно никем не дорожил бы, кроме Вас, — словно Горлица, которая никогда не меняет пару!

ГОРЛИЦА

Ибо природа Горлицы такова, что она, однажды потеряв самца, никогда не заведет себе другого, и никогда даже не сядет ни на одно дерево, подрытое листвою. И на этом своем качестве основываю я мою слабую надежду: ведь поскольку он не держится за Вас, а держусь за Вас лишь я, Вы его утратите, меня же сохраните, соответственно природе обезьяны; и по правде говорю, что держусь я лишь за Вас и что никогда я не покину Вас ради другой: даже если бы случилось, что другая пожелала бы меня и сделала бы для меня все, что делают для друга, не смогла бы она меня всем этим отклонить от моей любви к Вам.

КУРОПАТКА

То же в точности случается и с Куропаткой, у которой, лишь только она успеет снести яйца, похищает их другая куропатка — и высиживает, и птенцов выкармливает до тех пор, пока они не подрастут настолько, что смогут летать вместе с другими птицами. И вот, если они услышат крик своей настоящей матери, снесшей яйца, то узнают ее по крику, и тогда бросают поддельную мать, их вскормившую, и следуют за тою, настоящей, во все дни своей жизни.

"Снести" и "высидеть" можно здесь сравнить с двумя вещами, кои составляют часть любви: это "захватить" и "удержать". Ибо как снесенное яйцо поначалу жизни лишено, оживает же не раньше, чем его кто-нибудь высидит, — так человек, захваченный любовью, как бы мертв и не живет, покуда не удержан будет, словно друг. Вот я и говорю, что "захватить" означает то же, что "снести", а "удержать" означает "высидеть".

СТРАУС

То же в точности случается со Страусом; ибо природа его такова, что, снеся яйцо, страус, даже не взглянув на него, оставляет его в песке. Солнце же своим теплом его в песке согревает и выращивает. Так вот страус появляется на свет, и никто его при этом не высиживает.

То же я скажу и о себе, ибо я сходен с тем яйцом, которое никто не высиживает и которое в недолгом времени погибнет. Но та небольшая доля радости, что поддерживает меня, служит мне каким-то утешением. Это ведь для всех поддержка, от которой каждый получает свою часть, какую даст ему Господь.

Нет, однако же, тепла природнее, чем под крылом у матери; нет и корма лучшего для малого дитяти, чем молоко его собственной матери. Если б захотели Вы кормить меня, прекрасная и нежная возлюбленная, я Вам был бы так же предан, как птенцы Аиста или Удода.

АИСТ

Ибо сколько времени затрачивает Аист, чтобы высидеть своих птенцов, столько же они затрачивают времени, чтобы, когда вырастут, кормить родную мать. Также и птенцы удода не бросают мать на произвол судьбы, когда она обрастает перьями настолько, что не может больше двигаться, — но приходят и выщипывают клювами старые перья; и затрачивают столько времени на то, чтобы ее выходить и выкормить, сколько и она на них потратила, когда их высиживала.

Посему мне кажется, что я мог бы быть для Вас столь же хорошим сыном, сколь для аиста и для удода их птенцы. Но, по-моему, у Вас чрезмерно много той гордыни, что с любовью вместе жить не может. И ее необходимо Вам сломить; ведь иначе никогда нам с Вами не вкусить радостей любви.

ОРЕЛ

Также и орел, когда клюв его чрезмерно отрастает и не позволяет ему есть, разбивает его и точит о самый твердый камень, какой только сможет отыскать. Клюв орла обозначает гордыню, примешанную к любви. Ибо разбивает клюв сей тот, кто смиряется настолько, что отворяет крепостные врата своего сердца, упреждающего язык, с тем чтобы тот был способен признавать и одарять. Но бывают и такие женщины, что затворяются тогда, когда им должно было бы открыться; и для утешения своего ищут, на кого бы опереться и над этим с ним совместно посмеяться.

Я скажу, что это означает разбивать свой клюв наоборот; и они подобны в этом Крокодилу. Ибо у зверей — у всех, какие есть — при еде, когда они жуют, движется нижняя челюсть, верхняя же остается неподвижной.

Но вот крокодил жует наоборот: нижняя челюсть у него стоит на месте, а верхняя движется; так что клюв[44] у него как бы навыворот.

Тем же манером держит клюв наоборот и тот, кто о своей любви разговаривает с кем-либо, кто бы то ни был, кроме друга, — а от друга он ее скрывает: мало есть людей, знающих, как надо выбирать тех, с кем можно разговаривать. Ибо многие, прикидываясь преданными, наносят удар исподтишка, и с большой готовностью.

Ведь раздумывать не станет, кто не полагает надобным скрывать от другого то, что Вы от него скрываете; и напоминает он Дракона. Дракон ведь никого не убивает, но съедает жертву, облизывая языком. С той же легкостью, с какою они выслушали Вас, они потом дают услышать все это другим. Кто хотел бы уберечься от сего дракона, должен был бы поступать, как поступает Слон.

СЛОН

Ибо природа слона такова, что не страшен ему никто из других зверей, за исключением дракона. Но вот между этими двоими от природы существует ненависть, так что когда приходит слонихе время рожать, то спускается она для этого в воду Евфрата: ведь дракон столь горяч по своей природе, что воды не терпит. А если бы мог он приблизиться к слонятам, облизал бы их и этим отравил бы. Так что слон, остерегаясь появления дракона, сторожит на берегу реки.

Вот и говорю, что, так же поступая, можно было бы не опасаться названного мной дракона. Ибо роды, что прошли удачно, означают "удержать любовью".

Раньше сказано ведь было по поводу куропатки, что женщина превращает мужчину в своего птенца, когда удерживает его в качестве друга; и той, которая это рождение совершит в воде, не нужно будет остерегаться дракона. Ибо вода означает предусмотрительность, поскольку обладает природой зеркала.

ГОЛУБИ

Случается, что Голубь садится на воду, чтобы, если нападет на него ястреб, иметь возможность издали его заметить, увидев тень ястреба в воде, и суметь вовремя скрыться.

Поэтому предусмотрительность есть вещь [сама по себе] прекрасная; ибо [с помощью ее] уберегаются от тех, кто способен навредить. Посему я говорю, что вода означает предусмотрительность; и поэтому должна рожать в воде та, кто хочет уберечься от дракона. То есть, если хочет она скрыть свою любовь, должно ей с такой предусмотрительностью друга своего удерживать, чтобы слишком долгая отсрочка не повергла его в отчаяние.

Тот уверяет более всего в дружеской своей преданности, кто оказывается отъявленным предателем. И тому я менее всего поверил бы, кто бы более всего меня словами уверял. Ибо если он так много тратит сил, чтобы ему поверили, то тем самым заставляет заподозрить в нем попытку упредить свою измену. Многие погибли, понадеявшись на эти заверения.

КИТ

Так случается с Китом, который столь велик размером, что когда спина его пребывает над водой, то увидевшие его мореплаватели принимают его за остров, потому что кожа у кита в точности похожа на морской песок. Так что мореплаватели причаливают к нему, как к острову, поселяются там и живут дней восемь или пятнадцать и готовят пищу на спине у кита. Он же, почувствовав огонь, погружается в воду.[45]

Посему я утверждаю: менее всего следует доверяться внешнему виду вещей; ибо так случается со всеми, кто строит из себя друзей; и пытаются изобразить себя влюбленными те, кто на самом деле ничего не чувствует: ни боли, ни печали, — и тем обманывают честных людей.

ЛИС

Так же лис обманывает Сорок. Он вываливается в рыжей грязи и укладывается с раскрытой пастью посреди дороги, высунув язык, как если бы был мертв и окровавлен. И тогда сороки, принимая его за мертвого, окружают его, чтобы съесть его язык. Он бросается на них, и хватая их за головы зубами, поедает.

Так же, говорю я, тот изображает из себя влюбленного, кто любить на самом деле и не думает, на уме же у него один обман. Но, быть может, так же Вы сказали бы и обо мне? Я на это дам ответ: ведь за движущейся армией многие идут по многим разным поводам; одни идут затем, чтоб прислуживать своим сеньорам, а другие лишь затем, что не ведают, куда себя девать, — и идут [с одной целью] поглазеть на осаду.

ГРИФ

Также есть такая птица, под названием Гриф, которая обычно следует за движущейся армией, поскольку питается падалью. И природа ей дает возможность знать, что будут здесь убитые люди или лошади.

Гриф сей означает тех, кто преследует девиц и дам, чтобы сделать их своей добычей, не считаясь с тем вредом, который этим причинят.

Те же, кто идет, не ведая, куда себя девать, и идут с одною целью — поглазеть на осаду, означают тех, кто никого не любит, но при этом не умеют познакомиться с кем-либо и не завести любовных разговоров; и не могут говорить иначе, как только уговаривая, и не из обмана это делают, но в силу привычки. Те же, кто за войском следует, чтоб прислуживать своим сеньорам, означают преданных друзей.

Посему я говорю, что мои обычаи не таковы, как у названного Грифа. Но словами я ведь не сумею объяснить Вам, каков я есть на самом деле. Но вот если бы Вы удержали меня, я бы делом показал Вам, что следую за Вами, дабы помогать Вам услужением. Тем не менее, поскольку никакое убеждение мне не помогает убедить Вас, ничего у Вас я не прошу, лишь одной пощады. Но пощада, от которой я мог ждать спасения и помощи, удалилась от меня совсем.

ОТВЕТ ДАМЫ

Человеку, обладающему разумом и пониманием, не пристало прилагать свой ум и свою ученость ни к чему, что навредило бы кому-нибудь — хоть мужчине, хоть и женщине;[46] и напротив, совершает благодарный труд и благое дело тот, кто умеет совершить и сказать нечто, призванное служить подмогою незнающим.

По каковой причине, любезный[47] сир[48] и мэтр, я, будучи женщиной, с охотою и восхищением услыхала[49] и узнала и запомнила, сообразно моему малому и ограниченному разумению, все, что Вы мне сообщили в сем последнем Вашем послании, каковое Вами было названо ПОСЛЕДНИМ РЕЗЕРВОМ.

И вот,[50] поскольку я нимало не хочу, чтобы Вы считали, что я не знаю или не желаю верить, что этот труд предпринят [Вами] был не для чего иного, как только для того, чтобы меня чему-то научить и тем обогатить мои познания, — я, будучи женщиной, Вам отвечу на него соответственно тому, что я в нем поняла, — и обращаюсь к Богу, повелителю любви, да изволит он помочь мне дать ответ, подобающий и делающий честь мне и всем тем [дамам], кои смогут [проявить] в любви свое упорство.

Хотя Господь, повелитель любви и всей природы, соизволил сделать так, что Вы мне многими различными доводами доказали, что я должна была бы Ваши речи воспринимать совсем не так, как я это делаю, тем не менее скажу, сообразно данному мне Господом разуму и пониманию, что, если до сих пор я Вас остерегалась, тем более я стану это делать теперь, — и скажу Вам, почему.

Пусть будет так, что Вы сей Ваш последний резерв призвали ради меня. Я же, которой вряд ли подобает поддаваться жалости, отвечу Вам настолько, насколько будет мне к лицу такая откровенность: я и вправду слышала, что тот, кто не хочет делать нечто, должен привести причину, по которой ему не следует этого делать; посему я не хочу, не сказав своего мнения, отказать Вам без причины.

Прежде всего, любезный сир и мэтр, доподлинно необходимо мне подыскать доводы в подтверждение того, что я скажу Вам, сообразно видимым причинам, так же как Вы это делали и сейчас, и раньше. И вот потому, что замок женщины зачастую ненадежно защищен, ибо не дал Бог женщине столь твердой силы, как мужчине, нужно мне иметь защиту лучшую, чем та, что имеется у Вас, мужчины, как об этом прежде говорилось.

А теперь хочу я перейти к тому, что, хотя Господь и дал Вам силу, большую, чем наша, не был он столь низок, чтобы нас не наделить благородным пониманием того, как нам себя беречь, если нам захочется от кого-то защищаться.

Приходилось мне слыхать, что величайшей трусостью считается отказаться от защиты, когда силы далеко еще не на исходе; и поэтому [считаю] надобным привести в движенье все уловки и воздвигнуть камнеметные машины, катапульты, баллисты[51] и арбалеты для защиты сего замка, Вами осаждаемого.

Прежде всего, я хочу, чтобы Вы знали, чем намерена я защищать себя от нападения последнего резерва, Вами собранного для похода на меня.

Я, кому придется с Вами воевать, сообщаю Вам, что если Вы задумались о вещи, коей я себя считаю защищенной в полной мере, многое Вам показалось бы весьма безумным в Вашем начинании.

И не почитайте ложной ту причину, каковую приведу Вам в соответствии с тем, что я [когда-то] слышала.

Зачастую так случается, что сильный нападает на более слабого, потому что тот не знает, как ему оборониться. И вот, поскольку Вы считали, что у меня не хватит сил себя оборонить, Вы на меня пошли походом. Теперь Вам кажется, что не придется отступать, пока хватает Вашего дыхания; я же, мэтр, обороняюсь [знанием] того, что сделана я из в такой мере подобающего вещества, что и Вы, атакующий меня.

Пусть и в самом деле тот, кто создал все и сотворил, первым сотворил мужчину по своему образу и подобию и наделил его властью надо всеми остальными тварями, в том числе над женщиной, чьим защитником и повелителем он стал. Было это так, что Господь Бог, сотворив вначале небо и четыре элемента, создал под конец мужчину, в качестве наиблагороднейшего изо всех своих созданий.

Так ему угодно было, что создал мужчину он из вещества, далеко не самого подобающего по сравнению с другими, и из этого же вещества, по словам людей авторитетных, создал он также и женщину, которая нимало не понравилась мужчине, созданному прежде нее. Посему случилось так, что когда Бог как одного, так и другую наделил жизнью и природным разумом, он позволил им вести себя согласно их желаниям; и в недолгом времени Адам убил свою жену.

И вот, когда, разгневавшись из-за чего-то, о чем я здесь упоминать не стану, убил Адам свою первую жену, данную ему Богом в земном раю, тогда Господь явился ему и вопросил его, отчего он это сделал. Тот же ответил: «Она для меня ничем не была, а потому я не мог ее любить». И тогда Господь, увидев, что Адам упрекнул его за его благородное творение, усыпил Адама и затем, взяв одно из его правых ребер, сделал из него создание, наипрекраснейшее изо всех, какие только были или будут когда-либо [на свете]. Это была госпожа Ева, которую Адам любил настолько, что, как Вы, конечно же, слыхали, из-за непомерной любви к ней не послушался [запрета] и вкусил от плода — за что мы [все] и по сей день страдаем.

Поэтому кое-кто говорит, что если бы первая жена оставалась у Адама, никогда бы он не согласился согрешить. Но из-за громаднейшей любви, каковую он испытывал к той, кто была его женою и сотворена была из него же самого, совершил он, что любовь ему велела.[52] Ибо любовь сия оказалась сильнее повеления Господа нашего, как Вы об этом некогда слыхали.

По каковой причине подобает мне перейти к тому, отчего напоминаю я Вам то, что Вы могли слыхать и сами, как и я о том раньше говорила. Посему мне надлежит сказать, что Господь Бог наш поставил мужчину господином надо всеми тварями, в том числе над женщиной, кою сделал он из вещества более достойного, чем то, из которого он сотворил мужчину.

Итак, писание нам сообщает некую причину, отчего он это сделал. Тем не менее, Господь всего первым сотворил мужчину из чего попало, а затем взял часть от самого мужчины, как об этом прежде говорилось, и из этого сотворил женщину.

Посему я говорю, любезный сир и мэтр, что поскольку был мужчина сотворен настолько благородным мастером, что и материал значительно улучшился, то и женщина по этой же причине сделана из материала, столь же или даже более достойного, как и тот, из коего [сотворен] мужчина.

А поэтому неоспоримо, что лишь только потому, что была Господня милость велика и поставил он мужчину господином надо всеми тварями, имеющими облик человеческий, нам, сотворенным более благородным образом, нежели Вы, надлежит повиноваться вам по велению Господню.

Посему скажу, что никогда Господь ничего не создавал напрасно. Ибо подобает ведь, чтобы та вещь, что от некоей другой вещи происходит, ей бы подчинялась. Так что должно женщине подчиняться мужчине, а мужчине должно подчиняться земле, а земля должна повиноваться Богу, бывшему создателем всех тварей, как о том сказано ранее. И поэтому каждый обязан знать, что он должен подчиняться тому, от кого он происходит. По каковой причине, любезный сир и мэтр, я, будучи женщиной, должна повиноваться Вам, мужчине. То есть это означает, что намерена использовать я все, что мне к тому покажется пригодным, дабы защититься, и все хитрости, какие только можно, применить против того последнего резерва, что Вы собрали с целью подчинить меня себе.

Я согласна с тем, как Вы, любезный сир, дражайший мэтр, в начале Вашего резерва показали убедительными доводами, что двумя вратами обладает память — зрением и слухом; и тем более необходимо мне, чтобы это оказалось правдой. Ибо, раз Вы доказали мне, что она есть [наша] стража и сокровище, то должна я знать доподлинно и видеть, что ни Вы, ни кто-либо другой мне не скажете чего-нибудь такого, от чего могла бы память пострадать.

Ибо, как мне показалось, Вы даете мне понять, что одна лишь я и пребываю в Вашей памяти; и от этого Вам никуда не деться, как о том Вы сообщаете в послании.

ПЕТУХ

Боже правый! Ведь по самому тому, что одна лишь я пребываю в Вашей памяти, мне бы очень пригодился этот призыв последнего резерва, к каковому обращается король, если справиться не может силами, которые привел с собою; это очень укрепило бы меня, в чем действительно заметная имеется потребность. Ибо подмечаю я, соответственно природе петуха, что сказали Вы немало слов, бьющих прямо в цель согласно Вашему намерению подчинить меня своим желаниям. И поскольку я — всего лишь женщина и не обладаю разумом таким, какого было бы достаточно, я не ведаю, к какому утешению прибегнуть; разве что к примеру Дикого Осла, о котором услыхала я от Вас. Ибо, кажется мне, Вы сказали, что ревет он лишь тогда, когда почует нестерпимый голод.

ДИКИЙ ОСЕЛ

Клянусь моей верой, я доподлинно должна себя сравнить с диким ослом! Ибо за всю мою жизнь я ни разу не испытывала такого голода и жажды, как сейчас, когда я жажду дать Вам сей ответ. И поэтому говорю, что мне подобает зареветь, то есть высказать слова, кои, будучи услышаны, удовольствия Вам не доставят. Ведь, по правде говоря, рев — совсем не то, что песни от души.