Данная книга предназначена только для предварительного ознакомления! Просим Вас удалить этот файл с жесткого диска после прочтения. Спасибо.

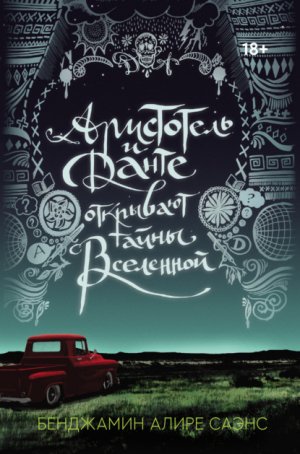

Бенджамин Алир Саэнс

Аристотель и Данте открывают тайны вселенной

Аристотель и Данте — 1

Оригинальное название: Benjamin Alire Sáenz «Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe» 2012

Бенджамин Алир Саэнс «Аристотель и Данте открывают тайны вселенной» 2018

Перевод: Диана Третьякова

За обложку спасибо: https://vk.com/sixfearscovers

Переведено специально для группы: https://vk.com/e_books_vk

Любое копирование без ссылки на переводчиков и группу ЗАПРЕЩЕНО!

Пожалуйста, уважайте чужой труд!

Всем мальчикам, которым когда-либо приходилось учиться играть по другим правилам.

Почему мы улыбаемся? Почему мы смеемся? Почему чувствуем себя одиноко? Почему нам бывает грустно, и мы чувствуем себя сбитыми с толку? Почему мы любим поэзию? Почему мы плачем, любуясь живописью? Почему любовь заставляет наше сердце чаще биться? Почему нам бывает стыдно? Что это за чувство, возникающее где-то в самой глубине нас и называемое желанием?

Часть І: ДРУГИЕ ПРАВИЛА ЛЕТА

Проблема моей жизни заключается в том, что она была придумана кем-то другим.

ОДИН

Однажды летней ночью я уснул с надеждой, что, когда я проснусь, мир изменится. Наутро, когда я открыл глаза, мир остался все тем же. Я сбросил с себя одеяло и лежал так, пока тепло из открытого окна разливалось по комнате.

Я рукой дотянулся до радио. Играла песня «Alone». Черт, песня «Alone» группы Heart. Не самая моя любимая песня. И даже не самая моя любимая группа. Тем более не самая любимая тема. «Ты не знаешь, как долго…»

Мне было пятнадцать.

Мне было скучно.

Я был жалок.

Насколько я был уверен, солнце могло бы растопить всю синеву неба. Тогда оно стало бы таким же жалким, как и я.

Ди-джей говорил очевидные вещи, вроде «Сейчас лето! На улице жарко!». Потом он поставил мелодию из «Одинокого Рейнджера», которую он любил включать каждое утро, считая, что это классный способ разбудить весь мир. «Привет, йоу, Сильвер!» Кто взял на работу этого парня? Он меня убивает. Я думаю, что если мы слушаем увертюру к опере «Вильгельм Телль», то должны представлять себе Одинокого Рейнджера и Тонто, скачущими на лошадях по пустыне. Возможно, кто-то должен сказать этому парню, что его слушателям уже давно не десять лет. «Привет, йоу, Сильвер!» Черт. Голос ди-джея снова зазвучал в эфире: «Просыпайся, Эль Пасо! Сегодня понедельник, 15 июня, 1987! 1987! Вы можете в это поверить? И наши поздравления с Днем Рождения отправляются Вайлону Дженнингсу, которому сегодня исполняется 50 лет!» Вайлон Дженнингс? Это же рок-станция, черт возьми! Но потом он сказал кое-что, что натолкнуло меня на мысль, что у этого парня еще есть мозги. Он рассказал историю о том, как в 1959 Вайлон Дженнингс выжил в авиакатастрофе, которая унесла жизни Бадди Холли и Ричи Валенса. Закончив, он включил ремикс песни «LaBamba».

«LaBamba». Это я еще смогу вынести.

Я опустил босые ноги на пол. Кивая головой в такт, я начал представлять, какие мысли были в голове у Ричи Валенса до того, как самолет ударился о землю. Эй, приятель! Музыка закончилась.

То, что музыка закончилась так быстро. То, что музыка закончилась, так и не начавшись. Вот это действительно печально.

ДВА

Я вошел в кухню. Моя мама готовила обед для встречи с подружками по католической церкви. Я налил себе стакан апельсинового сока.

Мама улыбнулась:

— Ты собираешься пожелать мне доброго утра?

— Я как раз думал над этим, — сказал я.

— Ну, по крайней мере, ты вытащил себя из кровати.

— Мне пришлось немного подумать над этим.

— Почему мальчики так любят спать?

— У нас это хорошо получается.

Это её насмешило.

— В любом случае, я не спал. Я слушал «LaBamba».

— Ричи Валенс, — сказала она почти шепотом. — Как грустно.

— Так же, как и твоя Петси Клайн.

Она кивнула. Однажды я застал её напевающей песню «Crazy». Я улыбнулся. Она улыбнулась мне в ответ. Это было так, словно у нас с ней есть маленький секрет. У моей мамы прекрасный голос.

— Самолет разбился, — прошептала она. Мне показалось, что она это сказала это больше себе, чем мне.

— Может Ричи Валенс и умер молодым, но он все же оставил после себя след. Я имею в виду, что он действительно сделал что-то стоящее. А я? Что сделал я?

— У тебе еще есть время — сказала она. — Много времени.

Неисправимая оптимистка.

— Для начала мне надо стать личностью, — ответил я.

Она посмотрела на меня забавным взглядом.

— Мне пятнадцать.

— Я знаю, сколько тебе лет.

— Пятнадцатилетних не считают за людей.

Мама рассмеялась. Она была учителем старших классов. И я знал, что в этом она со мной согласна.

— И по какому поводу ваша большая встреча?

— Мы хотим организовать благотворительный продовольственный фонд.

— Продовольственный фонд?

— Всем нужна еда.

Моя мама знает, что такое бедность. Она это испытала. Она знает о голоде то, что никогда не узнаю я.

— Да, — сказал я, — Думаю, ты права.

— Может, ты поможешь нам с этим?

— Конечно, — ответил я. Ненавижу быть добровольцем. Проблема моей жизни заключается в том, что она была придумана кем-то другим.

— Чем ты собираешься заниматься сегодня?

Это звучало как вызов.

— Я собираюсь вступить в банду.

— Это не смешно.

— Я же мексиканец. Разве мы не этим занимаемся?

— Не смешно.

— Да, не смешно, — согласился я. Не смешно, так не смешно.

Мне захотелось побыстрее уйти из дома. Не то, чтобы мне было куда пойти.

Когда к маме приходят ее подруги из католической церкви, мне становится не по себе. И не потому, что всем ее друзьям было за 50. Дело не в этом. И это было не из-за их комментариев, что я превращаюсь в настоящего мужчину прямо у них на глазах. Хотя я знаю, что все это чушь. Я даже мог бы вынести то, что они хватают меня за плечи и говорят: «Дай-ка посмотреть на тебя. Посмотри, какой ты красавец. Так похож на своего отца». Там и смотреть то особо не на что. Это просто я. И да, я очень похож на отца. Но я не думаю, что в этом есть что-то особенное.

Но больше всего меня бесило то, что у моей мамы больше друзей, чем у меня. Разве это не печально?

Я решил пойти поплавать в бассейне в парке. Это была не самая грандиозная идея. Но, по крайней мере, она была моя.

Когда я шел к двери, мама забрала у меня старое полотенце, которое я повесил через плечо, и заменила его новым. У моей мамы были определенные правила касательно полотенец, которые я никогда не понимал. Но только полотенцами это не ограничивалось.

Она посмотрела на мою футболку.

Я узнал этот взгляд неодобрения. Я его хорошо знал. Прежде, чем она заставила меня переодеться, я посмотрел на нее.

— Это моя любимая футболка, — сказал я.

— Разве ты вчера не в ней был?

— Да, — сказал я. — Это Карлос Сантана.

— Я знаю, кто это, — ответила она.

— Папа подарил мне ее на день рождения.

— Насколько я помню, ты был не в восторге, когда открыл его подарок.

— Я надеялся получить что-то другое.

— Что-то другое?

— Я не знаю. Что-то другое. Футболка в подарок на день рождения. — Я посмотрел на маму. — Я думаю, что я просто не понимаю его.

— Он не настолько сложный человек, Ари.

— Он не разговорчивый.

— Иногда, когда люди говорят, это не всегда является правдой.

— Я думаю, ты права. Но как бы то ни было, сейчас мне нравится эта футболка.

— Я вижу, — с улыбкой сказала мама.

Я тоже улыбнулся.

— Отец получил её на своем первом концерте.

— Я помню. Я была там. Это было так давно.

— Я сентиментален.

— Так и есть.

— Мам, сейчас лето.

— Да, лето.

— Другие правила, — сказал я.

— Другие правила, — повторила она.

Я люблю другие правила лета. И моя мама их принимает.

Она подошла и провела рукой по моим волосам.

— Обещай мне, что завтра ты её не наденешь.

— Хорошо, — ответил я. — Обещаю. Но только если ты пообещаешь, что не положишь ее в сушилку.

— Может быть, я даже разрешу тебе самому её постирать, — она улыбнулась. — Не утони.

Я улыбнулся ей в ответ.

— Если я утону, то не отдавай мою собаку.

Про собаку это была шутка. У нас её никогда и не было.

У моей мамы есть чувство юмора. Я унаследовал это от неё. В этом плане у нас было все хорошо. Но она была загадкой. Я прекрасно понимаю, почему мой отец в неё влюбился. Но почему она полюбила моего отца — это до сих пор не укладывается у меня в голове. Однажды, когда мне было 6 или 7 лет, я очень разозлился на отца, потому что я очень хотел поиграть с ним, а он не обращал на меня внимание. Будто меня вовсе не было рядом. Тогда я со злостью спросил у мамы:

— Как ты могла выйти замуж за этого парня?

Она улыбнулась и взлохматила мне волосы. Она часто так делает. Потом она посмотрела прямо мне в глаза и спокойно сказала:

— Твой отец был очень красивый.

Она даже не колебалась.

Мне захотелось спросить её, куда же делась вся эта красота.

ТРИ

Когда я вышел на улицу, был самый разгар дня. Даже ящерицы попрятались, а птицы летали совсем низко. В расщелинах асфальта виднелись растаявшие пятна гудрона. Голубизна неба совсем поблекла, и мне показалось, что от этой жары, все люди сбежали из города. Или, возможно, все погибли, как в одном из этих фантастических фильмов, и я остался единственным человеком на планете. Но как только эта мысль промелькнула в моей голове, мимо меня пронеслась шайка соседских ребят на велосипедах, заставив меня захотеть, чтобы я был последним человеком на земле. Они смеялись и дурачились. Казалось, что они хорошо проводят время. Один из них крикнул мне:

— Эй, Мендоза! Тусуешься со своими друзьями?

Я помахал ему, притворившись, что это хорошая шутка, ха хаха. А потом я показал им средний палец.

Один из парней остановился, развернулся и, подъехав ко мне, начал кружить вокруг меня.

— Хочешь сделать это снова? — спросил он.

Я снова показал ему фак.

Он остановился прямо передо мной и пристально посмотрел на меня.

Это не сработало. Я знал, кто он. Его брат, Хавьер, как-то пытался задеть меня. Я побил его. Теперь мы враги на всю жизнь. Я даже не извинился. Да, у меня есть характер. Я признаю это.

Он повысил на меня свой противный голос. Словно хотел меня этим напугать.

— Не шути со мной, Мендоза.

Я еще раз показал средний палец и на этот раз прямо ему в лицо, словно это был пистолет. Он тут же слез со своего велосипеда. Я много чего боялся в этой жизни, но не таких парней как он.

Большинство парней просто не связываются со мной. Даже те, кто обычно ходят шайками. Они просто проезжали мимо меня, выкрикивая всякую чушь. Им всем было тринадцать — четырнадцать лет, и зацепить такого парня как я для них была просто забава. Когда их голоса стихли, я почувствовал жалость к себе.

Жалость к себе была что-то вроде искусства. Я думаю, что какой-то моей части это даже нравилось. Возможно, это как-то связано с моим рождением. Я думаю, отчасти дело в этом. Мне не нравиться тот факт, что я являюсь псевдо-единственным ребенком в семье. Я не знаю, что и думать. Я был единственным ребенком в семье, но при этом не являясь им. И это отстой.

Мои сестры-близнецы были на двенадцать лет старше. Двенадцать лет-это целая жизнь. Клянусь, это было так. Они постоянно обращались со мной как с игрушкой или домашним питомцем. Иногда у меня возникало чувство, что я никто иной, как домашний маскот. Это испанское слово, обозначающее собаку, домашнее животное. Маскот. Отлично. Ари, семейный маскот.

А мой брат старше меня на одиннадцать лет. С ним мы общались еще меньше, чем с моими сестрами. Я даже не мог бы вспомнить его имя. Кто же будет говорить о старшем брате, который сидит в тюрьме? Определенно не мои мама и папа. А также не мои сестры. Может быть, это молчание по поводу моего брата и повлияло на меня. Я думаю, что так и есть. Молчание делает человека одиноким.

Когда родились мои сестры и брат, мои родители были молоды и неблагополучны, еле сводили концы с концами. «Неблагополучные» — это любимое слово моих родителей. После рождения трех детей и попытки закончить колледж, мой отец пошел служить на флот. Потом его отправили на войну.

Война изменила его.

Я родился, когда он вернулся домой.

Иногда мне кажется, что у отца до сих пор сохранились все эти шрамы. На сердце. В голове. Везде. Не так уж и просто быть сыном человека, который был на войне. Когда мне было восемь лет, я подслушал мамин телефонный разговор с тетей Офелией.

— Я думаю, что война для него никогда не закончится.

Потом я спросил у тети Офелии, было ли это действительно так.

— Да, — ответила она. — Это так.

— Но почему война не может оставить папу в покое?

— Потому что у твоего папы есть совесть, — ответила она.

— А что случилось с ним на войне?

— Никто не знает.

— А почему он не расскажет?

— Потому что он не может.

Так вот оно и было. В восемь лет я ничего не знал о войне. Я даже не знал, что такое совесть. Все что я знал, это то, что иногда мой отец грустит. Я ненавидел то, что он грустил. Его печаль передавалась и мне. А мне не нравилось грустить.

Я был сыном человека, внутри которого еще продолжалась Вьетнамская война. Итак, у меня были все основания испытывать жалость к самому себе. Быть пятнадцатилетним совсем не помогало. Иногда я думал, что быть пятнадцатилетним, было самой большой трагедией из всех.

ЧЕТЫРЕ

Когда я пришел в бассейн, мне пришлось принять душ. Это было одним из правил. Я ненавидел принимать душ с кучей других парней. Не знаю почему, но мне это не нравилось. Знаете, некоторые парни любят много болтать, как будто это нормально, быть в душе с кучей парней и обсуждать учителей или последние новинки кино или девчонок, которые им нравятся. Не для меня, мне нечего рассказать. Парни в душе. Это не мое.

Я зашел в бассейн, сел у мелководья и опустил ноги в воду.

Что можно делать в бассейне, если ты даже плавать не умеешь? Научится. Я думаю, это и есть ответ. Мне как-то удалось научиться держаться на поверхности воды. Каким-то образом, я просто вспомнил некоторые законы физики. Но самое приятное было то, что я сделал это сам.

Самостоятельно. Я был влюблен в эту фразу. Я не любил просить кого-то о помощи. Эту дурную привычку я унаследовал от отца. К тому же, инструкторы по плаванию, которые называют себя спасателями, отвратительны. Они бы не взялись учить пятнадцатилетнего сопляка плаванию. Им больше интересны девочки, у которых уже начинает появляться грудь. Они помешены на груди. И это правда. Я слышал, как один спасатель говорил другому, когда они должны были следить за маленькими детьми:

— Девочка — это дерево, покрытое листвой. Хочется залезть на него и сорвать все листья.

Другой парень рассмеялся, и сказал:

— Да ты придурок.

— Нет, я поэт. Поэт человеческого тела.

И затем они оба расхохотались.

Да, конечно, это двое были подающими надежду Уолтами Уитманами. Вот именно поэтому я и не люблю находиться в компании парней. Мне с ними действительно не комфортно. Не знаю почему. Я просто, я не знаю, я просто не вписываюсь в их компанию. Я думаю, что быть парнем для меня чертовски унизительно. Но больше всего меня раздражает то, что повзрослев, я стану одним из этих придурков. Девушка — это дерево? Да, а парни не умнее пня с термитами. Моя мама сказала бы, что у них переходный период и совсем скоро они остепенятся.

Возможно, жизнь — это череда периодов, следующих друг за другом. И уже через пару лет я войду в тот же переходный период, что и эти восемнадцатилетние спасатели. Не то чтобы я особо верил в мамину теорию о периодах. Это скорее не объяснение, а оправдание. Я не думаю, что моя мама все знает о парнях. Я тоже далеко не все знаю о парнях. А ведь я парень.

У меня было такое чувство, что со мной что-то не так. Я думаю, я был загадкой для самого себя. Это отстой. У меня серьезные проблемы.

В одном я был совершенно уверен: я ни за что не буду просить этих идиотов учить меня плавать. Лучше быть одиноким и жалким. Лучше утонуть.

Так что, я просто стал самостоятельно барахтаться. Было не очень весело.

Вдруг я услышал чей-то писклявый голос:

— Я могу научить тебя плавать.

Я подошел к бортику бассейна и встал в воду, щурясь от солнечного света. Он сел на край бассейна. Я недоверчиво посмотрел на него. Если парень предлагает научить меня плавать, то наверняка у него нет жизни. Два парня без жизни? Насколько это должно быть весело?

Но у меня правило, лучше скучать одному, чем с кем-то еще. Я буквально жил по этому правилу. Возможно, поэтому у меня нет друзей.

Он смотрел на меня. Ожидая. А потом снова повторил:

— Если хочешь, я могу научить тебя плавать.

Мне понравился его голос. Он говорил так, словно простудился, и вот-вот потеряет голос.

— Ты забавно разговариваешь, — сказал ему я.

— Аллергия, — ответил он.

— На что у тебя аллергия?

— На воздух.

Это заставило меня рассмеяться.

— Меня зовут Данте, — сказал он.

Это насмешило меня ещё больше.

— Извини, — сказал я.

— Все в порядке. Люди часто смеются над моим именем.

— Нет, нет. Просто меня зовут Аристотель.

Его глаза загорелись. Этот парень был готов ловить на лету каждое моё слово.

— Аристотель, — повторил я, и мы оба рассмеялись как сумасшедшие.

— Мой отец преподаватель английского, — сказал он.

— У тебя хотя бы есть оправдание. А мой отец почтальон. Аристотель — это английская версия имени моего дедушки.

И я произнес имя своего дедушки с настоящим мексиканским акцентом:

— Аристотелес. А моё настоящее имя Ангел.

А затем я повторил его на испанском.

— Ангел.

— Тебя зовут Ангел Аристотель?

— Да, это мое настоящее имя.

Мы снова рассмеялись. Мы не могли остановиться. Интересно, над чем мы смеялись? Просто над нашими именами? Или потому что мы были счастливы? Смех — это ещё одна загадка жизни.

— Раньше я говорил, что меня зовут Дан. Ну, ты понял. Я просто отбросил две последние буквы. Но теперь я так не делаю. Это было неправильно. Правда все равно выясняется, а я чувствую себя вруном и идиотом. Мне было стыдно за то, что мне стыдно. Я не любил это чувство.

— Все зовут меня Ари, — сказал я.

— Приятно познакомиться, Ари.

Мне понравилось, как он это сказал. Будто он это и имел в виду.

— Окей, — сказал я, — теперь научи меня плавать.

Мне показалось, что я сказал это таким тоном, будто делаю ему одолжение. Но он то ли не заметил, то ли не придал этому значение.

Данте был отличным учителем. Он хорошо плавал, и знал все о дыхании, движении рук и ног, понимал, как функционирует тело в воде. Он очень любил и уважал воду. Он понимал её красоту и опасность. Он говорил о плавании как об образе жизни. Ему было пятнадцать лет. Кем был этот парень? Он казался хрупким, но вовсе не был таким. Он был дисциплинированным, требовательным и образованным. Он не притворялся глупым и обычным.

Он был веселый, целеустремленный и энергичный. Он мог быть бесстрашным. И не было в нем никакой подлости. Я не понимаю, как можно жить в таком подлом мире и не поддаться его влиянию. Как может парень жить без подлости?

Данте стал для меня очередной загадкой во вселенной полной загадок.

Все лето мы плавали, читали комиксы и книги, а потом спорили о них. У Данте были старые комиксы его отца про Супермена. Он их очень любил. Ему также нравились комиксы про Арчи и Веронику. А я ненавидел эту фигню.

— Это не фигня, — говорил он.

Я обожал Бэтмена, Человека Паука и Невероятного Халка.

— Слишком мрачно, — сказал Данте.

— И это говорит парень, который любит «Сердце тьмы» Конрада.

— Это совсем другое, — сказал он. — Конрад занимался литературой.

Мы всегда спорили с ним по поводу того, можно ли считать комиксы литературой. Но литература была серьезным делом для такого парня как Данте. И я не помню случая, когда бы я выигрывал спор. Он умел убеждать. Он также был отличным читателем. Книгу Конрада я прочитал только ради него. Когда я её прочел, я сказал ему, что мне она не понравилась.

— Единственное в чем прав Конрад, — сказал я, — это в том, что мир действительно мрачное место.

— Возможно твой мир, Ари, но не мой.

— Да, да, — сказал я.

— Да, да, — сказал он.

Но правда была в том, что я ему соврал. Книга мне понравилась. Это было лучшее, что я когда-либо читал. Когда мой отец увидел, что я читаю, он сказал, что это одна из его любимых книг. Я хотел спросить его, он прочел её до Вьетнама или уже после возвращения. Но задавать вопросы моему отцу было бесполезно. Он никогда на них не отвечает.

Я понял, что Данте читает, потому что ему нравиться читать. А я читал, потому что мне больше нечем было заняться. Он анализирует прочитанное. А я просто читаю. Мне кажется, что мне пришлось чаще заглядывать в словарь, чем ему.

Я был темнее его. И я говорю не только о цвете кожи. Он сказал, что у меня трагическое видение жизни.

— Вот почему тебе нравиться Человек Паук.

— Я просто на половину мексиканец, — ответил я, — а мексиканцы все пессимисты.

— Может быть и так, — сказал он.

— А ты оптимистичный американец.

— Это оскорбление?

— Возможно, — сказал я.

Мы рассмеялись. Мы постоянно смеялись.

Мы были совсем разные. Я и Данте. Но у нас было и кое-что общее. Наши родители не разрешали нам смотреть телевизор. Они считали, что он оказывает на нас плохое влияние. Мы оба выросли, выслушивая лекции типа: Ты же мальчик! Иди, развейся! Перед тобой лежит целый мир…

Данте и я были последними парнями в Америке, которые выросли без телевизора. Однажды он спросил меня:

— Ты думаешь, наши родители правы, говоря, что перед нами открыт весь мир?

— Я сомневаюсь, — ответил я.

Он рассмеялся.

Вдруг мне пришла в голову мысль.

— Давай прокатимся на автобусе и все увидим.

Данте улыбнулся. Нам обоим нравилось ездить на автобусе. Иногда мы часами катались по кругу.

— Богатые люди не ездят на автобусе, — сказал я Данте.

— Вот поэтому нам так нравиться.

— Может быть, — сказал я. — А мы бедные?

— Нет. Если бы мы сбежали из дома, то мы бы стали бедными.

Меня удивили его слова.

— А ты бы сбежал? — спросил я.

— Нет.

— А почему нет?

— Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе свой секрет?

— Конечно.

— Я безумно люблю своих родителей.

Это заставило меня улыбнуться. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил что-то подобное про своих родителей. Кроме Данте.

А потом он шепнул мне на ухо:

— Я думаю, что у той дамы, что сидит напротив нас, любовная интрижка.

— Откуда ты узнал? — прошептал я.

— Зайдя в автобус, она сняла свое обручальное кольцо.

Я кивнул и улыбнулся.

Мы сочиняли истории и про других пассажиров.

Мы знали, что они тоже придумывали истории про нас.

Я очень редко сближаюсь с людьми. Я предпочитаю оставаться одиночкой. Я играю в баскетбол, в бейсбол и даже состою в клубе Бойскаутов, но я почти не общаюсь с другими парнями. Я никогда не чувствовал себя частью их мира.

Парни. Я наблюдал за ними. Изучал их.

В конечном итоге я не нашел в них для себя ничего интересного. На самом деле, я только еще больше разочаровался.

Может я был немного высокомерным. Но я так не думаю. Я просто не понимал, как с ними разговаривать, как чувствовать себя комфортно в их окружении. Общение с другими парнями не заставляло меня чувствовать себя умнее. Общение с другими парнями заставляло меня чувствовать себя глупым и неполноценным. Это было, словно они все состояли в одном клубе, а я нет.

Когда я стал слишком взрослым для бойскаутов, я сказал отцу, что не хочу больше этим заниматься. Я больше этого не выдержу.

— Потерпи ещё год, — сказал мне он. Отец знал, что иногда я люблю подраться. Он часто читал мне лекции о физическом насилии. Он пытался оградить меня от влияния школьных группировок. Он не хотел, чтобы я стал таким как мой брат, который сидит в тюрьме. Именно из-за моего брата, о чьём существовании даже не упоминалось, я должен был быть примерным бойскаутом. Это отстой. Почему я должен быть хорошим мальчиком только потому, что у меня плохой брат? Ненавижу эту семейную математику.

Я уступил отцу. Я решил потерпеть еще один год. Я ненавидел это, кроме того, что я научился делать искусственное дыхание. Мне не очень нравилось дышать в чей-то рот. Это выводило меня из себя. Но по какой-то причине, меня восхищало то, что ты можешь заставить сердце вновь забиться. Я не совсем понимал, как это работает. Но после того как я получил нашивку за то, что научился оказывать первую помощь, я ушел из бойскаутов. Придя домой, я отдал нашивку отцу.

— Я думаю, что ты совершаешь ошибку, — вот и все, что сказал мне отец.

Я не собирался садиться в тюрьму. Именно это я и хотел ему сказать, но вместо этого фыркнул:

— Если ты заставишь меня вернуться к бойскаутам, то клянусь, я начну курить.

Отец посмотрел на меня, и сказал:

— Это твоя жизнь.

Будто так и было. Еще одна особенность моего отца, это то, что он никогда не читает лекции. И это меня бесило. Он не был злым. И у него был хороший характер. Он всегда высказывал свое мнение короткими фразами: «Это твоя жизнь», «Просто попробуй», «Ты действительно уверен, что этого хочешь?» Почему он не может просто поговорить? Как я могу узнать его поближе, если он не хочет со мной общаться? Меня это раздражало.

В целом жилось мне хорошо. У меня даже были друзья в школе. Типа того. Я не пользовался дикой популярностью. Этого просто не могло произойти. Быть популярным, значит убедить людей в том, что ты веселый и интересный. А я просто не любил играть на публику.

Раньше я общался с братьями Гомес. Но они переехали. Еще была пара девчонок, Джина Наварро и Сьюзи Берд, которым доставляло удовольствие надо мной издеваться. Девчонки. Они тоже были загадкой. Весь мир был загадкой.

Хотя, думаю, что не все было так плохо. Может быть, я и не был всеобщим любимчиком, но и не был тем парнем, которого все ненавидят.

Я мог за себя постоять. Поэтому меня и оставляли в покое.

Я был почти невидимый. И я думаю, мне это нравилось.

Но потом появился Данте.

ПЯТЬ

После моего четвертого занятия по плаванию, Данте пригласил меня к себе в гости. Он жил меньше чем в квартале от бассейна в большом старом доме напротив парка.

Он представил меня своему отцу, учителю английского. Я никогда не встречал американца мексиканского происхождения, который преподает английский язык. Я даже не знал, что такие существуют. Да он и не выглядел как профессор. Он был молодым, привлекательным и добродушным, казалось, что какая-то его часть так и осталась мальчишкой. Он был похож на мужчину, влюбленного в жизнь. Не то, что мой отец, который сторонится окружающего мира. В моем отце была какая-то мрачность, которую я не понимал. В отце Данте совершенно не было такой мрачности. Даже его черные глаза, казалось, были полны света.

В тот день, когда я познакомился с отцом Данте, он был одет в джинсы и футболку. Он сидел в кожаном кресле в своем кабинете и читал книгу. Я не встречал ни одного человека, у которого дома был личный кабинет.

Данте подошел к своему отцу и поцеловал его в щеку. Я бы никогда так не сделал. Ни за что.

— Пап, ты сегодня не побрился.

— Сейчас же лето, — сказал его отец.

— Это значит, что тебе не надо работать.

— Это значит, что я должен закончить писать свою книгу.

— Написание книги — это не работа.

Отец Данте громко рассмеялся после этих слов.

— Ты еще многого не знаешь о работе.

— Сейчас лето, пап. Я не хочу слушать о работе.

— Ты никогда не хочешь слушать о работе.

Данте не понравилось, что разговор принял такой оборот, и он решил сменить тему.

— Ты собираешься отращивать бороду?

— Нет, — рассмеялся он. — Слишком жарко. Кроме того, твоя мама не хочет меня целовать, если я хотя бы один день не побреюсь.

— Ух ты, она строгая.

— Ага.

— А что ты будешь делать без её поцелуев?

Он ухмыльнулся и посмотрел на меня.

— Как ты терпишь этого парня? Ты должно быть Ари.

— Да, сэр.

Я нервничал. Я еще никогда не знакомился с родителями своих друзей. Большинство родителей, которых я встречал, не были заинтересованы в общении со мной.

Он встал со своего кресла и отложил книгу. Он подошел ко мне и протянул мне руку.

— Я Сэм, — сказал он. — Сэм Кинтана.

— Приятно познакомиться, Мистер Кинтана.

Я слышал эту фразу «Приятно познакомиться», тысячу раз. Когда мне это сказал Данте, это звучало искренне. Но когда ее произнес я, то почувствовал себя глупо и неоригинально. Мне захотелось где-нибудь спрятаться.

— Ты можешь называть меня Сэм, — сказал он.

— Я не могу, — ответил я. Боже, я хотел провалиться сквозь землю.

Он кивнул.

— Это мило, — сказал он. — И уважительно.

Мой отец никогда не произносил слова «мило».

Он посмотрел на Данте.

— У молодого джентльмена есть уважение. Данте, ты мог бы поучиться у него.

— То есть ты хочешь, чтобы я называл тебя Мистер Кинтана?

Они оба едва сдержали смех. Потом он снова обратился ко мне:

— Как дела с плаванием?

— Данте хороший учитель, — ответил я.

— Данте хорош во многом. Но он никогда не был хорош в уборке своей комнаты. Ведь уборка — синоним слову работа.

Данте посмотрел на него.

— Это намек?

— Ты сообразительный, Данте. Должно быть, унаследовал это от мамы.

— Не будь нахалом, пап.

— Что за слово ты сейчас употребил?

— Это слово тебя обидело?

— Не слово. Возможно это отношение.

Данте закатил глаза и уселся в отцовское кресло. Он снял свои кроссовки.

— Не устраивайся слишком удобно. Наверху тебя ждет твой собственный свинарник, — сказал ему отец.

Мне понравилось то, как они общаются друг с другом, они разговаривали так просто и с нежностью, как будто любовь между отцом и сыном это что-то естественное. Иногда мы так же просто общаемся с мамой. Иногда. Но между мной и отцом такого никогда не было. Интересно, что было бы, если бы я зашел в комнату и поцеловал своего отца.

Мы поднялись на второй этаж, и Данте показал мне свою комнату. Это была просторная комната с высокими потолками, деревянным полом и большими окнами. Повсюду валялись вещи. Одежда, разбросанная по всему полу, куча старых альбомов, книги, исписанные блокноты, фотографии, пара камер, гитара без струн, ноты и пробковая доска с прикрепленными к ней записками и картинками.

Он включил музыку. У него был проигрыватель. Настоящий проигрыватель из 60-х годов.

— Это мамин, — сказал он. — Она хотела его выбросить. Представляешь?

Он поставил свой любимый альбом The Beatles «Abbey Road».

— Пластинки. Настоящие пластинки. Не то, что эти кассеты.

— А что не так с кассетами? — спросил я.

— Я им не доверяю.

Я подумал, что это действительно странная фраза. Забавная и странная.

— Пластинки легко поцарапать.

— Нет, если за ними ухаживать.

Я осмотрел его комнату.

— Я вижу, тебе действительно нравится заботиться о своих вещах.

Он не разозлился. Он рассмеялся.

Он протянул мне книгу.

— Вот, — сказал он. — Ты можешь немного почитать, пока я буду убираться.

— Может быть мне просто уйти, — я остановился и осмотрел комнату, — здесь немного страшновато.

Он улыбнулся.

— Нет. Не надо. Не уходи. Я ненавижу убираться.

— Возможно, если бы у тебя не было так много вещей.

— Это просто хлам, — сказал он.

Я ничего не ответил. У меня не было хлама.

— Будет не так плохо, если ты останешься.

Почему-то я чувствовал себя неуютно… но остался.

— Хорошо, — сказал я. — Тебе помочь?

— Нет. Это моя работа, — он сказал это так покорно. — Как бы сказала моя мама: «Это твоя ответственность, Данте». Ответственность — это любимое слово моей мамы. Она считает, что отец недостаточно на меня давит. Конечно нет. А чего она ожидала? Отец совсем не напористый человек. Она вышла за него замуж. Разве она не знала, какой он?

— Ты всегда анализируешь своих родителей?

— А они анализируют нас, разве нет?

— Это их работа, Данте.

— Хочешь сказать, что ты не пытаешься понять своих родителей?

— Я пытаюсь, но у меня это не получается. Я никак не могу их разгадать.

— Что касается меня, то пока я разгадал только отца. Мама остается для меня самой большой загадкой в мире. Кажется, что в вопросах воспитания она предсказуема, но на самом деле она непостижима.

«Непостижима». Я знал, что когда приду домой, я должен посмотреть в словаре значение этого слова.

Данте посмотрел на меня, ожидая, что я тоже что-нибудь скажу в свою очередь.

— Я во многом понимаю свою маму, — сказал я. — Мой отец. Он тоже непостижим.

Я чувствовал себя мошенником, употребляя это слово. Может быть, в этом был весь я. Я не был настоящим мальчиком. Я был подделкой.

Он протянул мне книгу стихов.

— Почитай это, — сказал он.

Я никогда до этого не читал стихи и не уверен, что знаю, как их читать. Я недоуменно посмотрел на него.

— Поэзия, — сказал он, — она тебя не убьет.

— А что если убьёт? Представь, паренек умер от скуки, читая стихи.

Он старался не рассмеяться, но это у него не слишком хорошо получалось. Он покачал головой и начал собирать вещи с пола.

Он показал на стул.

— Просто скинь весь хлам на пол и садись.

На стуле я заметил блокнот.

— Что это?

— Блокнот.

— Можно мне посмотреть?

Он затряс головой.

— Я никому его не показываю.

Это уже интересно. У него был свой секрет.

Он опять показал мне на сборник стихов и сказал:

— Серьезно, это тебя не убьет.

Весь день Данте убирался в своей комнате. А я читал стихи Уильяма Карлоса Уильямса. Я никогда о нем не слышал, но я не слышал и о других поэтах. Я даже кое-что понял. Не все, но многое. И мне понравилось. Это меня удивило. Стихи были достаточно интересные, не глупые, не слащавые и не слишком заумные. Совсем не такими, какими их я себе раньше представлял. Некоторые стихи были простые. Некоторые загадочные. Я пришел к выводу, что знал значение этого слова.

Я пришел к выводу, что стихи как люди. Некоторых ты понимаешь сразу. А есть люди, которых ты не можешь разгадать, и никогда не разгадаешь.

Я был впечатлен тем, как ловко Данте справился с уборкой. Когда мы пришли, в комнате был полнейший хаос. Но когда он закончил уборку, все было на своих местах.

В мире Данте царил порядок.

Он разложил все свои книги по полкам и на рабочем столе.

— Я кладу книги, которые собираюсь прочитать на свой стол, — сказал он.

Стол. Настоящий стол. Если мне надо что-то написать, то я использую кухонный стол.

Он взял у меня из рук книгу и открыл её на одном из стихотворений. Стих назывался «Смерть». Данте смотрелся так гармонично в убранной только что комнате, освященный солнечным светом и с книгой в руках, словно она и должна здесь быть, в его руках и только в его руках. Мне понравилось, что он читал стихотворение так, как будто сам его написал:

Он мертв

собака больше не будет

спать на картошке,

чтобы согреть ее

он умер

старый мерзавец…

Когда Данте прочел слово «мерзавец», он улыбнулся. Я знал, что ему нравилось его произносить, потому что оно было запрещено. Но он в своей комнате и может делать все, что хочет.

Весь день я сидел в удобном кресле в комнате Данте, а он лежал на своей кровати и читал вслух стихи.

Я не старался их понять или разобраться, что они могут значить. Мне было все равно. Главное, что голос Данте был настоящим. И я чувствовал себя настоящим. До появления Данте, для меня было сложно находиться среди людей. Но он заставил меня задуматься, что разговаривать, чувствовать и просто жить это совершенно естественно. Но не в моем мире.

Вернувшись домой, я посмотрел значение слова «непостижимый». Это обозначает что-то, что трудно понять. Я выписал все синонимы к этому слову. «Непонятный». «Необъяснимый». «Загадочный». «Таинственный».

В тот день я выучил два новых слова. «Непостижимый». И «друг».

Слова обретают другое значение, когда ты пропустил их через себя.

ШЕСТЬ

Однажды вечером Данте зашел ко мне в гости и сам познакомился с моими родителями. Кто так делает?

— Я Данте Кинтана, — сказал он.

— Он учил меня плавать, — пояснил я. Не знаю почему, но я должен был сказать об этом родителям. А затем, посмотрев на маму, добавил: — Ты же просила меня не утонуть, вот я и нашел того, кто мне поможет сдержать обещание.

Отец взглянул на маму. Мне показалось, что они улыбнулись друг другу. Я знал, о чем они подумали. Наконец-то он нашел друга. Меня это раздражало.

Данте пожал моему отцу руку, а затем протянул ему книгу.

— Я принес вам подарок, — сказал он.

Я просто стоял там и наблюдал. Я видел эту книгу у него дома на кофейном столике. Это был альбом с работами мексиканских художников. Он казался таким взрослым, а вовсе не пятнадцатилетним парнем. Каким-то образом, даже его длинные волосы, которые он всегда носил распущенными, делали его более взрослым.

Мой отец заулыбался, рассматривая книгу и сказал:

— Данте, это очень великодушно с твоей стороны, но я не знаю, могу ли я её принять.

Мой папа держал книгу так осторожно, будто боялся повредить её. Они с мамой переглянулись. Мама и папа часто так делали. Они любили общаться взглядами. Я пытался угадать, что же они хотели сказать друг другу этими взглядами.

— Она о мексиканском искусстве, — сказал Данте. — Поэтому вы должны её взять.

Я почти увидел, как заработал его мозг, пытаясь придумать убедительный аргумент. Убедительный, но в тоже время правдивый аргумент.

— Мои родители не хотели отпускать меня к вам с пустыми руками.

Он посмотрел на моего отца очень серьезно и добавил:

— Так что, вы должны её принять.

Мама взяла у отца книгу и посмотрела на обложку.

— Это очень красивая книга. Спасибо, Данте.

— Вы должны благодарить моего отца. Это была его идея.

Отец улыбнулся. Это был уже второй раз за последние пару минут. Это на него не похоже. Папа не часто улыбается.

— Поблагодари своего отца от моего имени, Данте.

Мой папа взял книгу и сел в кресло. Словно это была драгоценность. Видите, я совсем не понимаю своего отца. Я никогда не могу угадать его реакцию на какие-то вещи. Никогда.

СЕМЬ

— В твоей комнате ничего нет.

— Тут есть кровать, радиоприемник, кресло-качалка, книжный шкаф и немного книг. Это не ничего.

— На стенах ничего нет.

— Я снял мои постеры.

— Почему?

— Мне они не нравились.

— Ты как монах.

— Ага. Аристотель-монах.

— У тебя есть хобби?

— Конечно. Пялиться на голые стены.

— Может, ты станешь священником?

— Чтобы быть священником надо верить в бога.

— Ты не веришь в бога? Даже самую малость?

— Может только если чуть-чуть.

— Значит ты скептик?

— Конечно. Я католик-скептик.

Данте громко рассмеялся.

— Я не сказал ничего смешного.

— Я знаю. Но это смешно.

— Ты думаешь это плохо, сомневаться?

— Нет. Я думаю это умно.

— Я не считаю себя слишком умным. Не таким умным как ты, Данте.

— Ты умный, Ари. Очень умный. Да и быть умным ничего не значит. Люди всегда потешаются над тобой. Мой отец говорит, что это в порядке вещей. Знаешь, что он говорит мне? «Данте, ты мыслящий человек. Это то, кем ты являешься. Не надо этого стыдиться».

Я заметил, что его улыбка стала немного грустной. Может быть, каждый из нас в немного грустит. Может быть.

— Ари, я стараюсь не стыдиться этого.

Я прекрасно знал, что значит стыд. Только в отличие от меня, Данте знал причину своего стыда. А я нет.

Данте. Он мне очень нравился. Очень, очень нравился.

ВОСЕМЬ

Я наблюдал, как отец листает страницы. Было очевидно, что ему нравится эта книга. И благодаря этой книге я узнал кое-что новое о своем отце. Прежде чем пойти на флот, он изучал искусство. Это никак не вписывалось в мое представление об отце. Но мне нравилась эта идея.

Однажды вечером, изучая книгу, он подозвал меня к себе.

— Посмотри, — сказал он, — это фреска Ороско.

Я взглянул на репродукцию в книге. Но меня больше заинтересовал палец отца, которым он указывал на картину. Этот палец нажимал на курок во время войны. Этот палец прикасался к моей маме в самых интимных местах. Мне хотелось сказать что-нибудь, задать вопрос. Но я не мог. У меня в горле застрял ком. Я просто кивнул.

Я никогда не думал, что мой отец разбирается в искусстве. Я видел в нем только бывшего моряка, который стал почтальоном после того как вернулся из Вьетнама. Бывший моряк, который не любит разговаривать.

Бывший моряк, а в настоящем почтальон, который вернулся с войны, и заделал еще одного сына. Я не думаю, что отец хотел моего рождения. Скорей всего этого хотела моя мама. Не то чтобы я знал, чьей идей было завести еще одного ребенка. В моей голове было много мыслей по этому поводу.

Я мог бы задать отцу кучу вопросов. Мог бы. Но что-то в его взгляде, в выражении его лица останавливало меня. Я думаю, что он не хотел, чтобы я узнал его поближе. Поэтому я просто коллекционировал подсказки. То, что отцу понравилась эта книга по искусству, стало еще одной подсказкой в мою копилку. В один прекрасный день все подсказки соединятся в единую картину. И я разгадаю своего отца.

ДЕВЯТЬ

Однажды после плавания мы с Данте решили прогуляться. Мы остановились в супермаркете. Он купил Колу и арахис.

А я купил карамельно-арахисовый батончик.

Данте предложил мне Колу.

— Не люблю Колу, — сказал я.

— Это странно.

— Почему?

— Все любят Колу.

— А я не люблю.

— А что ты любишь?

— Кофе и чай.

— Это странно.

— Хорошо, я странный. Только заткнись.

Он рассмеялся. Мы пошли дальше. Наверное, нам просто не хотелось идти домой. Мы говорили о разных вещах. Глупых вещах. И вдруг Данте спросил меня:

— Почему мексиканцы так любят прозвища?

— Не знаю. Разве?

— Да. Ты знаешь, как мои тети называют мою маму? Они зовут её Чоле.

— Ее зовут Соледад?

— Вот видишь, о чем я, Ари. Ты знаешь. Ты знаешь прозвище к имени Соледад. Зачем оно вообще? Почему они не могут называть её Соледад? Почему Чоле? Откуда взялась кличка Чоле?

— Почему тебя это так волнует?

— Я не знаю. Просто это странно.

— Это слово дня?

Он рассмеялся и проглотил несколько орешков.

— А у твоей мамы есть прозвище?

— Лили. Её зовут Лилиана.

— Красивое имя.

— Так же, как и Соледад.

— Я так не думаю. Тебе бы понравилось, если бы тебя звали Изоляция?

— А еще оно может означать одиночество, — сказал я.

— Понимаешь? Какое печальное имя.

— А я так не думаю. Мне кажется, что это красивое имя. И оно очень идет твоей маме, — сказал я.

— Может быть и так. Зато имя Сэм прекрасно подходит моему отцу.

— Ага.

— А как зовут твоего отца?

— Джейми.

— Мне нравится это имя.

— Его настоящее имя Сантьяго.

Данте заулыбался.

— Теперь ты понял, что я имел в виду, говоря о прозвищах?

— Тебя волнует то, что ты мексиканец, разве нет?

— Нет.

Я посмотрел на него.

— Ну да, да, меня это беспокоит.

Я предложил ему батончик.

Он немного откусил.

— Я не знаю, — сказал он.

— Конечно, это тебя беспокоит, — сказал я.

— Знаешь, что я думаю, Ари? Мне кажется, я не нравлюсь мексиканцам.

— Это звучит очень странно, — сказал я.

— Странно, — сказал Данте.

— Странно, — повторил я.

ДЕСЯТЬ

Однажды безлунной ночью, мы с родителями Данте отправились в пустыню полюбоваться звездным небом в новый телескоп. По дороге Данте и его отец вместе подпевали группе «Битлз». И то, что это у них не совсем хорошо получалось, их совсем не волновало.

Они часто обнимали друг друга. Это была семья поцелуев и объятий. Каждый раз, когда Данте возвращался домой, он целовал в щечку своих родителей, или они целовали его, словно это было совершенно нормально.

Интересно, а что бы сделал мой отец, если бы я вдруг подошел и поцеловал его в щечку. Не думаю, что он наорал бы на меня. Но… я не знаю.

Мы заехали подальше в пустыню. Оказывается, мистер Кинтана знал прекрасное место, где бы мы могли полюбоваться звездами.

Где-то подальше от городских огней.

Городские огни. Так называл их Данте. Казалось, он был хорошо знаком с городскими огнями.

Мистер Кинтана и Данте установили телескоп.

Я наблюдал за ними, и слушал радио.

Мистер Кинтана предложил мне Колу. Я взял её, хотя и не люблю это напиток.

— Данте говорит, что ты очень умный.

Комплементы заставляли меня нервничать.

— Я не такой умный, как Данте, — ответил я.

Тут я услышал голос Данте, который решил вмешаться в наш разговор.

— Я думал, что мы с тобой уже это обсудили, Ари, — сказал он.

— Что? — поинтересовалась его мама.

— Ничего. Просто умные люди обычно оказываются настоящим дерьмом.

— Данте! — одернула его мама.

— Да, мам, я знаю, надо следить за языком.

— Данте, почему тебе так нравиться материться?

— Это весело, — ответил он.

Мистер Кинтана рассмеялся и сказал:

— Весело значит. Только давай ты будешь веселиться, когда мамы нет рядом.

Миссис Кинтана не понравился совет мистера Кинтана:

— Чему ты его учишь, Сэм?

— Соледад, я думаю что…

Но дискуссию прервал возглас Данте, наблюдающего в телескоп:

— Вау, пап! Только посмотри на это! Посмотри!

Долгое время никто не произносил ни слова.

Мы все хотели увидеть, что ж так впечатлило Данте.

Мы молча стояли посреди пустыни возле телескопа, ожидая своей очереди взглянуть на звездное небо. Когда я посмотрел в телескоп, Данте начал объяснять, что я вижу. Но я не слышал его. Когда я взглянул на необъятную вселенную, внутри меня что-то перевернулось. Через телескоп мир казался ближе и больше, чем я мог себе представить. И это все так красиво и всепоглощающе, что я осознал, что и внутри меня есть что-то стоящее.

Данте, наблюдая как я смотрю в телескоп, прошептал мне:

— Однажды я открою все секреты вселенной.

Это меня насмешило.

— Что ты будешь делать со всеми этими секретами? — спросил я его.

— Я решу, что мне делать, — сказал он. — Может быть, изменю мир.

Я поверил ему.

Данте Кинтана был единственным человеком из всех, кого я знал, кто мог сказать что-то подобное. Я знаю, что, повзрослев, он никогда не скажет такой глупости как «девушки словно деревья».

Этой ночью мы спали у него на заднем дворе.

Мы могли слышать, как разговаривают его родители, потому что окно на кухне было открыто. Его мама говорила на испанском, а его отец на английском.

— Они всегда так делают, — сказал Данте.

— Мои тоже, — ответил я.

Мы почти не разговаривали. Мы просто лежали и любовались звездами.

— Слишком много городских огней, — сказал Данте.

— Слишком много городских огней, — ответил я.

ОДИННАДЦАТЬ

Одна важная особенность Данте: он не любит носить обувь.

Если мы катаемся на скейтборде в парке, то он снимает свои кроссовки и вытирает ноги о траву, словно хочет что-то стереть с них. Когда мы идем в кино, он и там снимает обувь. Однажды он оставил их там, и нам пришлось вернуться.

Мы опоздали на автобус. И даже в автобусе Данте снял свою обувь.

Однажды, гуляя, он просто сел на скамейку, развязал шнурки и снял обувь прямо там. Я удивленно посмотрел на него. Заметив мой взгляд, он закатил глаза и, показав на крестик, прошептал:

— Иисус не носил обувь.

Мы оба рассмеялись.

Когда он пришел ко мне в гости, он снял свои ботинки на крыльце, прежде чем войти.

— Так делают японцы, — сказал он. — Они не заносят грязь в чужой дом.

— Ага, — ответил я, — но мы не японцы. Мы мексиканцы.

— Мы не настоящие мексиканцы. Разве мы живем в Мексике?

— Но наши дедушки и бабушки родом оттуда.

— Хорошо. Но что мы знаем о Мексике?

— Мы говорим на испанском языке.

— Не слишком хорошо.

— Говори за себя, Данте. Ты почо.

— Что значит «почо»?

— Бракованный мексиканец.

— Хорошо, может быть я почо. Но то, что я пытаюсь сказать, это то, что мы можем позаимствовать что-то из других культур.

Не знаю почему, но я вдруг начал хохотать. Наверное, потому что мне нравилась эта своеобразная война Данте с обувью. Однажды я не выдержал и спросил его:

— А почему вдруг такая не любовь к обуви?

— Я просто её не люблю. Вот и все. Здесь нет ничего особенного. Я родился уже с нелюбовью к ней. Не надо утрировать, как это делает моя мама. Она заставляет меня носить обувь. Она говорит, что так надо, рассказывает мне о тех болезнях, которыми я могу заразиться. Она боится, что люди подумают, что я бедный мексиканец. Еще она говорит, что мальчишки в мексиканских деревнях убили бы за пару обуви. «А ты можешь позволить себе носить обувь, Данте» — говорит она. И знаешь, что я ей отвечаю на это? «Нет, я не могу себе этого позволить. Разве у меня есть работа? Нет. Поэтому я не могу себе ничего позволить». Она не хочет, чтобы меня принимали за бедного мексиканца. Она говорит: «Быть мексиканцем не значит быть бедным». Я просто хочу донести до неё, что это не связано ни с бедностью, ни с тем, что я мексиканец. Я просто не люблю носить обувь. И вообще, я, моя мама и обувь — это не лучшая тема для разговора.

Данте поднял глаза к небу. Это его привычка. Он всегда так делает, когда думает.

— Знаешь, носить обувь — это противоестественно. Это мое глубокое убеждение, — сказал он.

Иногда он рассуждает как ученый или философ.

— Твой жизненный принцип? — спросил я.

— Ты смотришь на меня словно я сумасшедший.

— Ты сумасшедший, Данте.

— Вовсе нет, — сказал он. — Нет.

Казалось, он совсем расстроился.

— Хорошо, ты не сумасшедший, — сказал я, — но ты и не японец.

Он наклонился и развязал мне шнурки.

— Сними обувь, Ари. Почувствуй свободу.

Мы вышли на улицу и начали играть в только что придуманную Данте игру. Мы соревновались, кто дальше бросит кроссовок. У нас было три раунда по шесть бросков у каждого. У нас был кусочек мела, и мы отмечали место, где приземлился наш кроссовок. Данте принес отцовскую рулетку.

— Зачем нам нужна рулетка? — спросил я. — Разве вы не можем просто бросать кроссовки и отмечать место падения мелом. И чья отметка окажется дальше тот и выиграл. Все очень просто.

— Нам нужно знать точное расстояние, — сказал он.

— Зачем?

— Потому что, если делаешь что-то, надо точно знать, что ты делаешь.

— Никто не знает точно, что он делает, — сказал я.

— Это потому что люди ленивые и недисциплинированные.

— Тебе раньше не говорили, что ты разговариваешь как чокнутый прекрасно владеющий английским?

— Это вина моего отца, — сказал он.

— То, что ты чокнутый или то, что прекрасно владеешь английским? Это просто игра, Данте.

— Ну и что. Даже играя в игру, ты должен отдавать отчет тому, что ты делаешь.

— А я понимаю, что мы делаем. Мы придумали игру. Мы швыряем ботинки, чтобы посмотреть, кто дальше закинет. Вот что мы делаем.

— Это похоже на метание копья, верно?

— Думаю да.

— А при метании копья всегда измеряют дистанцию, разве нет?

— Да, но то настоящий спорт, а у нас игра.

— Это тоже настоящий спорт. Я настоящий. Ты настоящий. Кроссовки настоящие. Улица настоящая. И правила, которые мы придумали, тоже настоящие. Что тебе ещё надо?

— Но это слишком сложно. После каждого броска, мы должны измерять расстояние. В чем веселье? Весело просто кидать кроссовки.

— Нет, — сказал Данте, — веселье играть и следовать правилам игры.

— Я не понимаю. Бросать кроссовки — это весело. А вот измерять рулеткой улицу это уже работа. Что здесь веселого? А если появится машина?

— Мы просто уйдем с дороги. Или мы можем играть в парке.

— На дороге веселее, — сказал я.

Данте посмотрел на меня. И я посмотрел на него в ответ. Я знал, что у меня нет шансов. Мы все равно будем играть по его правилам. Главное, что это было важно для Данте. А что касается меня, то мне было все равно. Итак, в нашей игре мы использовали наши кроссовки, два куска мела и рулетку. Мы придумывали правила по ходу игры, и они постоянно менялись. В конечном итоге у нас было три сета как в теннисе. Шесть бросков в сете. Данте выиграл два из трех сетов.

Отец Данте вышел из дома и, покачав головой спросил:

— Что вы творите?

— Мы играем.

— Что я говорил тебе по поводу игр на дороге, Данте? Парк совсем рядом. А что вы делаете? Вы бросаете кроссовки?

Данте не боялся своего отца. Он даже не шелохнулся, уверенный в том, что может отстоять свою позицию.

— Пап, мы просто играем в игру. Это что-то наподобие метания копья.

Его отец рассмеялся. Он действительно рассмеялся.

— Ты единственный ребенок во вселенной, который мог придумать игру с кроссовками, только чтобы не носить их. Маме бы это не понравилось.

— А мы ей не скажем.

— Конечно, скажем.

— Почему?

— Потому у нас есть правило, никаких секретов.

— Но мы играем прямо посреди дороги. Как это может быть секретом?

— Секретом это станет, если мы её об этом не скажем. Идите в парк, Данте.

Мы нашли хорошее место в парке, чтобы продолжить нашу игру. Я наблюдал за Данте, когда он со всей силой бросал свой кроссовок. Его отец был прав. Данте выдумал игру просто для того, чтобы снять обувь.

ДВЕНАДЦАТЬ

Однажды вечером, после тренировки по плаванию мы сидели на крыльце у дома Данте.

Он сидел и смотрел на свои ноги. Это вызвало у меня улыбку.

Он спросил, почему я улыбаюсь.

— Просто улыбнулся, — сказал я, — разве я не могу просто улыбаться?

— Ты говоришь мне неправду, — сказал он. У него был пунктик по поводу правды. В отличие от моего отца, который держал все в себе, Данте считал, что нужно всегда говорить откровенно.

— Хорошо, — сказал я, — я улыбался, потому что ты рассматривал свои ноги.

— Разве это забавно? — спросил он.

— Это странно, — ответил я. — Кто будет сидеть и пялиться на свои ноги? Только ты.

— Нет ничего плохо в изучении своего собственного тела, — сказал он.

— Но это действительно странно, Данте.

— Неважно, — сказал он.

— Неважно, — сказал я.

— Ты любишь собак, Ари?

— Люблю.

— Я тоже. И им не надо носить обувь.

Я рассмеялся. Я начинаю думать, что моё главное занятие — это смеяться над шутками Данте. Но дело в том, что Данте не старается шутить. Он, такой как он и есть.

— Я хочу попросить отца, чтобы он разрешил завести мне собаку.

— Какой породы собаку ты хочешь?

— Я не знаю, Ари. Но это обязательно должна быть собака из приюта. Из тех, которых когда-то оставили.

— А как ты узнаешь, какую лучше взять? Ведь в приюте много собак и они все хотят быть спасены.

— Это потому что люди подлые. Они выбрасывают животных как мусор. Меня это бесит.

Вдруг мы услышали на улице шум. Это были три подростка немного моложе нас. У двоих из них были пневматические ружья, которыми они целились в птицу.

— Эй! — закричал Данте. — Прекратите!

Он уже был посредине улицы, когда я понял, что происходит и побежал за ним.

— Прекратите! Вы что творите! Отдайте мне ружьё!

— Да черта с два.

— Это противозаконно, — сказал Данте. Он был взбешен.

— А как насчет второй поправки? — ответил парень с ружьем.

— Ага, вторая поправка, — сказал второй парень и только крепче сжал своё ружье.

— Вторая поправка не касается пневматического оружия, придурки. И кстати, запрещено использовать оружие в черте города.

— И что ты сделаешь, ты, кусок дерьма?

— Я собираюсь вас остановить, — ответил Данте.

— Как?

— Я просто надиру ваши тощие задницы, — вмешался я. Я испугался, что эти парни могут обидеть Данте. Я сказал то, что должен был сказать в такой ситуации. Эти парни были тупые и подлые. А я знаю, на что способны такие парни. А Данте был недостаточно готов к драке. Но я был во все оружие и совсем не против преподать урок парочке наглецов.

Мы стояли и смотрели друг на друга в упор. Я не знал, что Данте может предпринять в данной ситуации.

Один из парней направил своё ружье прямо на меня.

— На твоем месте я бы этого не делал, — сказал я и одним движением выбил оружие из его рук. Это произошло так быстро, что он не успел ничего понять. Первое правило драки, которое я уяснил, это двигайся быстро, разоружи соперника внезапно. Это всегда срабатывает. И теперь его ружье было у меня в руках.

— Тебе повезло, что я не затолкал тебе его в одно место, — сказал я и отбросил ружье в сторону.

Мне даже не пришлось говорить им, чтобы они убирались ко всем чертям. Они уже удирали, бормоча ругательства себе под нос.

Данте и я посмотрели друг на друга.

— Я не знал, что ты любишь драться, — сказал Данте.

— А я и не люблю, — ответил я. — Не очень люблю.

— Нет, — сказал Данте, — ты любишь подраться.

— Возможно, ты прав. А я не знал, что ты пацифист.

— Вовсе нет. Просто я думаю, что нужна веская причина, чтобы убивать птиц. А ты, кстати, тоже не прочь выругаться.

— Ага, только давай не будем говорить об этом твоей маме.

— Твоей мы тоже не скажем.

Я посмотрел на него и сказал:

— У меня есть теория, почему мамы такие строгие.

— Потому что они нас любят, Ари, — ответил Данте.

— Это тоже верно. Но главное это то, что они хотят, чтобы мы всегда оставались детьми.

— Ага, я думаю, моя мама была бы просто счастлива, если я останусь подростком навсегда.

Данте посмотрел на лежащую на земле мертвую птицу. Еще пару минут назад в его глазах была ненависть, а теперь он выглядел так, словно сейчас расплачется.

— Я никогда не видел тебя таким взбешенным, — сказал я.

— Я тоже, — ответил он.

Мы прекрасно знали, что взбесились по разным причинам.

Некоторое время мы просто стояли и смотрели на мертвую птицу.

— Это просто маленький воробушек, — сказал Данте и разрыдался.

Я не знал, что мне делать. Я просто стоял и смотрел на него.

Мы перешли улицу и сели на крыльцо у его дома. Данте зашвырнул свои кроссовки со всей силой и вытер слезы с глаз.

— Тебе было страшно? — спросил он.

— Нет.

— А я испугался.

И мы снова замолчали. Эта тишина меня раздражала. И наконец, я задал глупейший вопрос:

— Для чего вообще нужны птицы?

— Ты не знаешь? — спросил он, внимательно посмотрев на меня.

— Понятия не имею.

— Птицы существуют, чтобы научить нас любоваться небом.

— Ты так считаешь?

— Да.

Я хотел сказать, чтобы он не расстраивался. То, что эти парни сделали с птицей ерунда. Но для Данте это имело значение. Так пусть он выплачется. В этом весь он.

Вдруг он прекратил рыдать и, посмотрев на меня, спросил:

— Ты поможешь мне похоронить птицу?

— Конечно.

Мы взяли лопату из гаража, и пошли в парк к тому месту, где лежала мертвая птица.

Я положил птицу на лопату и понес её через улицу на задний двор Данте. Потом я выкопал ямку под большим деревом. Мы положили птицу в ямку и закопали.

Никто из нас не произнес ни слова.

Данте снова заплакал. Я чувствовал себя неловко от того, что меня это не тронуло. Это была просто птица. Возможно, она не заслужила такой смерти, но все-таки это просто птица.

Я был жестче, чем Данте. И я пытался скрыть свою жесткость от него, потому что хотел понравиться ему. Но теперь он все понял. И может это к лучшему. Мы просто примем тот факт, что я не сентиментален, а он слишком чувствителен.

— Спасибо, — сказал Данте.

Я знал, что в этот момент он хотел побыть один.

— Эй, — прошептал я, — до завтра.

— У нас завтра занятие по плаванию, — сказал он.

— Да, мы идем в бассейн.

По его лицу катились слезы. Интересно, какого это быть парнем, который плачет из-за смерти обычной птицы.

Я помахал ему на прощание. Он помахал в ответ.

По пути домой я размышлял о птицах и о смысле их существования. У Данте был ответ на это вопрос, в отличие от меня. Я понятия не имею, для чего нужны птицы.

Я понял, что Данте имел в виду. Если мы наблюдаем за птицами, то мы учимся быть свободными. Я думаю, именно об этом он и говорил. А у меня, того, кто носит имя философа, не было ответа. Почему? И почему некоторые парни могут плакать, а некоторые не способны на это?

Придя домой, я сел на крыльцо и любовался закатом.

Я чувствовал себя одиноко, но в хорошем смысле этого слова. Мне нравилось быть одному. Возможно, даже слишком. Наверное, мой отец был такой же.

Я подумал о Данте. Казалось, что его лицо — это карта мира. Карта мира без подлости.

Мир без подлости. Это, наверное, так красиво.

Часть ІI: ВОРОБЬИ, ПАДАЮЩИЕ С НЕБА

Когда я был маленьким, я часто просыпался с мыслью, что мира больше не существует.

ОДИН

Наутро после того как мы похоронили птичку, я проснулся с высокой температурой. Все тело ломило, горло болело, голова раскалывалась. Я уставился на свои руки, словно они принадлежали кому-то другому. Когда я попытался встать, вся комната зашаталась, и закружилась. Я попытался сделать шаг, но мои ноги меня не слушались. Не устояв на ногах, я рухнул в кровать.

В дверях комнаты появилась мама, но почему-то она показалась мне нереальной.

— Мам? Мам? Это ты? — мне казалось, что я кричал.

В её глазах читался вопрос.

— Да, — сказала она. У неё был очень озабоченный вид.

— Я упал, — сказал я.

Она начала что-то говорить, но я не мог разобрать ни слова. Все было так странно, и мне стало казаться, что я просто сплю. Мама потрогала мой лоб:

— Да ты весь горишь, — сказала она.

Я почувствовал её руку на своем лице.

Я продолжал гадать, где же я нахожусь, так что я спросил:

— Где мы?

— Чшш, — успокаивала меня мама.

Мир вокруг затих. Между мной и миром появился невидимый барьер, и на мгновение мне показалось, что мир никогда не хотел, чтобы я существовал, и сейчас пользуется возможностью, и избавляется от меня.

Я поднял глаза, и увидел маму с двумя таблетками аспирина и стаканом воды в руках. Когда я взял стакан, то стало заметно, как сильно трясутся мои руки. Мама сунула мне в рот термометр.

— Сорок один, — сказала она, взглянув на термометр. — Такую температуру нужно сбить. Это всё твои тренировки в бассейне, — покачав головой, сказала она.

— Это просто простуда, — прошептал я. Но мне показалось, что это сказал кто-то другой.

— Я думаю, у тебя грипп.

Но сейчас лето. Слова крутились у меня на языке, но я не мог их произнести. Меня трясло. Мама укрыла меня ещё одним одеялом.

Голова закружилась, в глазах потемнело, и я уснул.

Птицы падали с неба. Воробьи. Миллионы воробьев. Это был дождь из воробьев. Падая, они задевали меня, и я весь был покрыт их кровью. Я не мог найти места, чтобы укрыться. Их клювы рассекали мою кожу как стрелы. Я видел, как падает самолет Бадди Холли и слышал песню Вейлона Дженнингса «Ла Бамба». Я слышал, как плачет Данте. И когда я обернулся, чтобы посмотреть, где он, я увидел его, держащего искалеченное тело Ричи Валенса. И тут самолет рухнул прямо на нас. Все что я мог рассмотреть — это тени и земля в огне.

Потом небо и вовсе исчезло.

Я, наверное, кричал во сне, потому что мама и папа вбежали в мою комнату. Меня трясло, и я весь вспотел. И вдруг я понял, что рыдаю и никак не могу остановиться.

Отец взял меня на руки и сел в кресло. Я чувствовал себя маленьким и слабым. Я хотел обнять его, но руки меня не слушались. Мне захотелось спросить у него, держал ли он меня также в детстве и почему я этого не помню. Я начал думать, что все еще сплю, но увидев, как мама меняет простыни на моей кровати, я понял, что это реально. Всё кроме меня.

Кажется, я что-то бормотал. Отец прижал меня крепче, и что-то прошептал. Но ни его объятья, ни его шепот не избавили меня от озноба. Мама обтерла меня полотенцем, и вдвоем с отцом они сменили мне одежду. И вдруг я сказал странную вещь: «Только не выбрасывай мою футболку. Мне её подарил папа». Я расплакался, но не знал почему, ведь я не из тех парней, которые плачут. Я подумал, что может быть это вовсе не я, а кто-то другой разрыдался.

Я услышал, как отец прошептал: «Тише, все в порядке». Он положил меня на кровать, а мама протянула мне стакан воды и ещё аспирина.

Я взглянул на отца, и понял, что он волнуется. Мне стало грустно от того, что я заставляю его тревожиться. Я хотел сказать ему, что вовсе не ненавижу его. Я просто не понимаю его, не понимаю, какой он на самом деле. Но я очень хочу его понять. Мама сказала что-то отцу на испанском, и он кивнул.

Мир затих. Я уснул, и сны вновь вернулись. Мне снилось, что за окном лил дождь, сверкали молнии, слышались раскаты грома. Я увидел себя, бегущего под дождем. Я искал Данте, я звал его: «Данте! Вернись! Вернись!» Потом я стал искать, и звать отца: «Папа! Папа! Где ты? Куда ты ушел?»

Когда я снова проснулся, то был весь мокрый от пота. Отец сидел в кресле и внимательно смотрел на меня. В комнату вошла мама. Она посмотрела на отца, а потом на меня.

— Я не хотел вас пугать, — сказал я шепотом.

Мама улыбнулась, и я подумал, что в молодости она была довольно привлекательной девушкой. Мама помогла мне сесть.

— Дорогой, ты вспотел. Почему бы тебе не принять душ?

— Мне снились кошмары.

Я положил голову ей на плечо. Я хотел, чтобы вот так втроем все вместе мы сидели вечно.

Отец помог мне принять душ. Как только теплая вода коснулась моего тела, я вспомнил о своих снах… Данте, мой отец. Интересно, как выглядел мой отец в молодости. Мама говорила, что он был красив. Такой же красивый, как и Данте? И я тут же сам удивился своим мыслям. Когда я вернулся в постель, мама уже успела поменять постельное белье.

— Жар прошел, — сказала она, и протянула мне стакан воды. Я не хотел пить, но выпил весь стакан. Я даже не знал, что меня так сильно мучает жажда. Я попросил маму принести ещё воды.

Отец все еще сидел в кресле.

— Ты искал меня, — сказал он.

Я взглянул на него.

— Во сне. Ты искал меня.

— Я всегда ищу тебя, — прошептал я.

ДВА

На следующее утро я проснулся, и подумал, что умер. Я понимал, что этого не может быть, но все еще продолжал думать об этом. Может быть, какая-то часть тебя умирает, когда ты болеешь? Я не знаю.

Мамино лечение состояло в том, чтобы влить в меня галлон воды. В конце концов, я взбунтовался и отказался пить.

— Мой мочевой пузырь скоро лопнет.

— Это необходимо. Нужно промыть твой организм.

Но вода это не единственное, что меня раздражало. Я ненавидел её куриный суп. Первая тарелка была восхитительна. Я еще никогда не был так голоден. Это был в основном бульон. Но суп появился и на второй день. И это тоже было нормально, потому что это был уже полноценный суп с курицей, овощами и теплым хлебом. Потом суп был на обед и на ужин.

Мне надоели вода и куриный суп. Мне надоело болеть. После четырех дней в постели, я решил, что выздоровел.

— Я уже поправился, — сообщил я маме.

— Еще нет, — ответила она.

— Я в заложниках, — первое, что я сказал отцу, когда он вернулся с работы.

Он ухмыльнулся.

— Я в порядке, пап. Правда.

— Ты еще бледный.

— Мне нужно на свежий воздух.

— Потерпи ещё денек, — сказал он, — а потом можешь идти и творить свои безобразия дальше.

— Хорошо, но только больше никакого куриного супа.

— Это ты с мамой договаривайся.

Выходя из моей комнаты, он немного замешкался. Стоя спиной ко мне он спросил:

— Тебе больше не снились кошмары?

— Мне постоянно снятся кошмары, — ответил я.

— Даже когда ты здоров?

— Ага.

Он обернулся, и посмотрел на меня.

— И ты всегда ищешь кого-то?

— В основном да.

— И ты всегда пытаешься найти меня?

— Мне кажется, что в первую очередь я хочу найти себя, пап.

Было странно обсуждать с ним что-то подобное. Но я тоже был напуган этими кошмарами. Я хотел продолжить разговор, но не знал, как выразить словами то, что было внутри меня. Я посмотрел на отца и пожал плечами.

— Извини, — сказал он. — Извини, что я так далеко.

— Ничего.

— Нет, — сказал он, — это не нормально.

Казалось, он хотел сказать ещё что-то, но передумал. Он развернулся и вышел из комнаты.

Я опустил взгляд. Вдруг я услышал голос отца:

— У меня тоже бывают кошмары, Ари.

Я хотел узнать у него, были ли эти кошмары связаны с войной или с моим братом. Я хотел спросить, просыпается ли он таким же напуганным, как и я. Но все что я сделал, это просто улыбнулся ему. Он наконец-то, рассказал что-то о себе. Я был счастлив.

ТРИ

Мне разрешили смотреть телевизор. Но я кое-что понял о себе. На самом деле, я не люблю телевидение. Ни капельки. Я выключил телевизор и стал наблюдать за мамой, которая сидела за кухонным столом и готовилась к занятиям.

— Мам.

Она посмотрела на меня, и я попытался представить её, стоящую перед классом. Интересно, что парни о ней думают. Как они её видят? Нравится ли она им?

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— Тебе нравится преподавать?

— Конечно, — сказала она.

— Даже если твоим ученикам все равно?

— Я открою тебе секрет. Я не несу ответственность за то, хотят мои ученики учиться или нет. Желание должно исходить от них, не от меня. Это всего лишь моя работа.

— Даже если им все равно?

— Даже если им все равно.

— А если твои ученики так же, как и я считают, что жизнь скучна?

— Таково мнение всех пятнадцатилетних.

— Это просто период, — сказал я.

— Да, это просто период такой, — ответила она и рассмеялась.

— Ты любишь пятнадцатилетних?

— Ты спрашиваешь, люблю ли я тебя или своих студентов?

— И про себя, и про них.

— Я тебя обожаю, Ари, ты же знаешь.

— Да, но ты также обожаешь и своих учеников.

— Ты ревнуешь?

— Можно мне пойти на улицу?

Я не мог также умело, как она избегать неприятных мне вопросов.

— Ты можешь выйти только завтра.

— Ты тиран, фашист.

— Таков мир, Ари.

— Благодаря тебе я знаю разные режимы правления. Муссолини был тираном. Франко был тираном. И папа говорит, что Рейган тоже тиран.

— Не воспринимай шутки отца так буквально, Ари. Он всего лишь хотел сказать, что президент Рейган, по его мнению, слишком деспотичен.

— Я знаю, что он имел в виду. Так же, как и ты понимаешь, что я имею в виду.

— Я тебя поняла, Ари. Но ты все равно не выйдешь из дома.

— Я просто хочу выбраться отсюда. Я схожу сума.

Она встала, подошла ко мне и сказала:

— Мне жаль, что ты считаешь, что я слишком строга с тобой. Но у меня на это есть причины. Когда ты подрастешь…

— Ты всегда так говоришь. Мне пятнадцать. Сколько мне должно исполниться, мам, прежде чем ты поймешь, что я уже не маленький мальчик?

Она взяла мою руку и поцеловала.

— Для меня ты всегда ребенок, — прошептала она. По её щекам катились слезы. Я не мог понять, что происходит. Сначала Данте, потом я, теперь мама. Может быть слезами можно заразиться так же, как и простудой?

— Все хорошо, мам, — прошептал я и улыбнулся ей. Я надеялся, что она объяснит причину своих слез. — Ты в порядке?

— Да, — сказала она, — все хорошо.

— Я так не думаю.

— Я стараюсь не сильно волноваться за тебя.

— Почему ты волнуешься? Это был просто грипп.

— Я говорю не об этом.

— А о чем?

— О том, чем ты занимаешься вне дома.

— Всякой ерундой.

— У тебя даже нет друзей.

Она вдруг осеклась и закрыла рот рукой.

Мне хотелось возненавидеть её за такие обвинения.

— А мне никто и не нужен. И как у меня могут появиться друзья, если ты даже не выпускаешь меня из дома? И кстати, у меня есть друзья, мам. Школьные друзья и Данте. Он мой друг.

— Ах да, Данте, — сказала она.

— Да, — сказал я — Данте.

— Я рада за Данте.

— Я в порядке, мам. Я не тот тип парней… — я не знал, что сказать. — Я просто другой, — сказал я. Я даже сам не понял, что я имел в виду.

— Знаешь, что я думаю?

Я не хотел знать, что она думает. Но мне придется выслушать её.

— Конечно, — сказал я.

Она проигнорировала мой сарказм.

— Я думаю, что ты не догадываешься, насколько сильно мы тебя любим.

— Я знаю.

Она хотела что-то сказать, но передумала.

— Ари, я просто хочу, чтобы ты был счастлив.

Мне хотелось объяснить ей, что мне трудно быть счастливым. Но я думаю, что она это и сама прекрасно понимала.

— Но я сейчас в таком возрасте, когда я должен быть недоволен жизнью.

Это её рассмешило.

У нас снова все было хорошо.

— А ты не против, если ко мне заглянет Данте?

ЧЕТЫРЕ

Данте взял трубку уже после второго гудка.

— Ты пропустил занятие в бассейне, — сказал он раздраженно.

— Я болел, подхватил грипп. Почти все время я спал, просыпаясь в холодном поту от кошмаров, и ел куриный суп.

— Температура была?

— Ага.

— Кости ломило?

— Ага.

— А ночная потливость?

— Была.

— Это плохо, — сказал он. — А про что были твои кошмары?

— Я не хочу об этом говорить.

Казалось, что ответ его удовлетворил. Но уже через пятнадцать минут он стоял у входной двери моего дома. Я услышал звонок в дверь, а потом голос Данте, который о чем-то говорил с моей мамой. Он любит поговорить.

Я услышал, как он прошел в зал, и вот он уже стоял в дверях моей комнаты. На нем была старая поношенная футболка и старые дырявые джинсы.

— Привет, — сказал он. У него в руках была книга стихов, блокнот для рисования и несколько угольных карандашей.

— Ты забыл надеть обувь, — сказал я ему.

— Я пожертвовал её одному бедняку.

— Полагаю, что джинсы будут следующими.

— Ага, — ответил он, и мы оба рассмеялись.

Он посмотрел на меня.

— Ты всё еще бледный.

— И все равно больше похож на мексиканца, чем ты.

— Любой больше похож на мексиканца, чем я. Ты скажи это тем, кто дал мне свои гены.

Его голос изменился. Было заметно, что его сильно беспокоили все эти разговоры про мексиканцев.

— Хорошо, хорошо, — сказал я и решил сменить тему. — Я смотрю, ты принес свой блокнот с рисунками.

— Ага.

— Ты покажешь мне свои наброски?

— Нет. Я лучше тебя нарисую.

— А что если я не хочу, чтобы ты меня рисовал?

— А как я стану художником без практики?

— А разве моделям не платят?

— Только красивым моделям.

— Разве я не красивый?

Данте заулыбался:

— Не будь занудой.

Он казался смущенным. Но я смутился больше, потому что почувствовал, что покраснел. Даже такие смуглые парни как я могут краснеть.

— Ты действительно собираешься стать художником? — спросил я.

— Конечно. Ты мне не веришь?

— Мне нужны доказательства.

Он сел в кресло и внимательно посмотрел на меня.

— Ты все ещё выглядишь больным.

— Спасибо.

— Может это из-за твоих кошмаров?

— Возможно.

Я не хотел говорить о моих снах.

— Когда я был маленький, я часто просыпался, думая, что мир исчез. Я вставал и смотрел на себя в зеркало. В моих глазах была грусть.

— Как и в моих.

— Ага.

— Мои глаза всегда печальны.

— Но ведь мир не исчез, Ари.

— Конечно, он не исчез.

— Поэтому не надо грустить.

— Грустно, грустно, грустно, — сказал я.

— Грустно, грустно, грустно, — сказал он.

Мы оба рассмеялись. Я был рад, что он пришел. За время болезни я очень ослаб и мне это не нравилось. Смех придал мне силы.

— Я хочу тебя нарисовать.

— А если я этого не хочу?

— Ты же сам просил доказательств.

Он протянул мне сборник стихов.

— Читай. Ты будешь читать, а я буду рисовать тебя.

Он стал осматривать все в моей комнате: меня, кровать, покрывала, подушки, освещение. Я чувствовал себя странно, неловко и некомфортно. Взгляд Данте был направлен на меня, и я не знал, нравится мне это или нет. Я точно знал, что чувствую себя не в своей тарелке. Но казалось, что для Данте я был невидимый. Его интересовал только его блокнот. И я расслабился.

— Только нарисуй меня красиво.

— Читай, — сказал он. — Просто читай.

Уже совсем скоро я забыл, что Данте меня рисует. Я просто читал. Читал, читал, и читал. Иногда я поднимал глаза, чтобы взглянуть на него. Но он был поглощен работой. Я прочел строчку, и попытался понять её: «звезды сделаны из того, что мы не можем удержать». Красиво сказано, но я не знал, что это значит. Обдумывая значение этой фразы, я уснул.

Когда я проснулся, Данте уже не было. И он не оставил ни одного наброска, которые он рисовал с меня. Он оставил только рисунок моего кресла. Это было идеально. Кресло на фоне пустой стены моей комнаты. Он изобразил даже послеполуденный свет, льющийся в комнату, тени, падающие на кресло, и придал всему этому такую глубину, что создавалось впечатление, что это что-то больше, чем просто неодушевленный предмет. От рисунка веяло печалью и одиночеством. Интересно, Данте передал свое видение мира в целом или так он видит мой мир.

Я долго разглядывал рисунок. Он меня пугал, потому что в нем было что-то правдивое.

Интересно, а где он научился рисовать. Я ему завидовал. Он умел плавать, рисовать, общаться с людьми. Он читал стихи, и любил себя. Интересно, как это любить себя. И почему одни люди не любят себя, а другие вполне собой довольны?

Я посмотрел на рисунок, потом на кресло. И тут я заметил записку.

Ари,

Я надеюсь, тебе понравился рисунок твоего кресла. Я скучаю по нашим занятиям в бассейне. Охранники такие придурки.

Данте

После ужина я ему позвонил.

— Почему ты ушел?

— Тебе надо было отдохнуть.

— Извини, что я уснул.

Повисла пауза.

— Мне понравился рисунок, — прервал я неловкое молчание.

— Почему?

— Потому что он очень правдоподобный.

— И это единственная причина?

— В нем что-то есть, — сказал я.

— Что?

— Эмоции.

— Расскажи мне, — сказал Данте.

— Это печаль. Печаль и одиночество.

— Это о тебе, — сказал он.

Меня взбесило, что он увидел какой я на самом деле.

— Я не всегда грустный, — сказал я.

— Я знаю.

— А почему ты мне не показал остальные рисунки?

— Не хочу.

— Почему?

— По той же причине, почему ты не хочешь рассказывать про свои кошмары.

ПЯТЬ

Грипп и не собирался отступать.