© Сенча В. Н., 2023

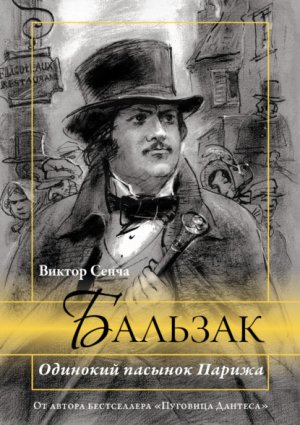

© Иллюстрации. Граблевская О. В., 2023

© ООО "Издательство Родина", 2023

Художник Ольга Граблевская

Моей жене, Марине Викторовне,

посвящаю…

Введение

Вonjour, Paris!

A priori[1].

Это не Рабле, не Вольтер, не Гофман.

Это Бальзак.

Из журнала «Revue des Deux Mondes»

Трясущийся «боинг» вынырнул из чернильного облака и плавно пошёл на посадку. Ещё минута – и лайнер, мягко коснувшись земли, мчится по накатанному асфальту, напоминая со стороны огромного гуся, с шумом пытающегося сбить скорость мощными каучуковыми лапами. Развернулся в направлении аэровокзала, проехал чуть-чуть, притормозил и, недовольно заурчав, встал как вкопанный. Кажется, приехали…

В салоне снуют, отдавая последние распоряжения, стюардессы. Белозубые улыбки в пол-лица. Даже если бы во время полёта в иллюминатор не заглядывало любопытное солнце, всё равно было бы светло уже от этих улыбок.

Два с половиной часа – и ты на месте. Полёт промелькнул, как взмах крыла бабочки. И всё они – вездесущие трудяги заоблачных высот.

– Сок, вино? – поинтересовалась у меня сразу после взлёта одна из стюардесс-француженок.

– А вино Наполеона есть?

– Наполеона? – удивилась та и, смутившись, спрятала на миг белозубое светило.

– Шардоне или кло-де-вужо?..

– Да-да, шардоне… – обрадовалась девушка, ловко достав откуда-то маленькую бутылочку виноградной слезы.

Где-то за час до приземления подошла ещё:

– Чай? Чёрный, зелёный, эрл грей?..

– А как насчёт напитка Бальзака? – решил пошутить я, но опять получилось, что издеваюсь.

– Бальзака? – нахмурила лоб красавица. – А, понимаю: зелёный чай сенча с улуном?

– Кофе, сударыня. Блек кава. Желательно мокко, двойной.

– Мокко нет, – окончательно смутилась стюардесса. – Могу предложить… просто кофе. С круассаном.

– Ну что ж, отлично, благодарю, – киваю я, стараясь быть как можно вежливей. – Тогда просто кофе… с двумя круассанами.

Вот и сейчас, перед выходом в терминал, на вопрос стюардессы, понравилось ли в полёте, благодарю от души. Всё было замечательно, рассыпаюсь в комплиментах, особенно – белозубые улыбки и… кофе. С двумя круассанами. Между прочим, напиток Бальзака. При упоминании имени писателя-земляка девушка слегка зарделась, не преминув заметить, что уж это-то она запомнит…

К иллюминаторам не протиснуться, каждый норовит выхватить за окном первое, самое запоминающееся, впечатление. Хотя, смотри не смотри, ничего нового не выглядишь, везде – как под копирку, будь то Новосибирск, Москва или Париж. И лишь по едва уловимым штрихам можно отличить парижский Орли от подмосковного Шереметьева. Вот промелькнула развесистая пальма; а на взлётку въезжают сразу два безразмерных лайнера, виляя огромными хвостами с полосатыми флагами: прибыли частые гости Парижа – американцы. Кругом самолёты самых разных расцветок – от небесно-голубого до ядовито-зелёного и ярко-оранжевого. По периметру аэродрома чинно выстроились аккуратненькие домики под черепичными крышами, какие у нас увидишь разве что на старинных гравюрах или коврах послевоенной поры.

Ещё одна примета: отсутствие родной кириллицы. Куда ни посмотришь – не за что глазу зацепиться: одни «самсунги» и «люфтганзы» на западный лад. А что вы хотели, «ваше высочество»? В чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Приехал в гости – будь добр, смотри и удивляйся…

И только очутившись в чреве огромного аэровокзала, по-настоящему ощущаешь, что где-то рядом, всего в каких-нибудь полчаса езды, гудит, бурлит и тяжело дышит другое «чрево» – гигантского города, имя которому – Париж.

Париж многолик, загадочен и таинственен, если не сказать больше – мистически своеобразен и неповторим. Для Хемингуэя это был «праздник, который всегда с тобой»; для Золя – город, имевший безразмерное «чрево». А вот Бальзак называл Париж пустыней. В середине своей жизни, когда уже были вкушены первые плоды славы и признания, он вдруг почувствует себя в многолюдной и равнодушной столице одиноким, беззащитным и бесприютным. Писателю вдруг покажется, будто никто ему не рад и нет никакой возможности «жить во Франции и среди отчаянных битв», пожирающих не только здоровье, но и жизнь. И Париж едва не отвергнет гениального «Прометея» человеческих душ.

Итак, «пустыня». Впрочем, даже Сахара бывает интересна – особенно своими оазисами. Кто-то едет в Париж, чтоб очутиться в хемингуэевском «празднике»; кто-то – с головой окунуться в его неуемное «чрево». Пустыня – всегда загадка. Но в Париже есть то, что неведомо песчаным дюнам: оазисы времени. И заглянуть туда для нас было бы большой удачей…

Часть первая

Разбег

Глава первая

A posteriori[2].

Время – единственное достояние тех, у кого весь капитал – это их ум.

Оноре де Бальзак

Мир – это бочка, усаженная изнутри перочинными ножами.

Оноре де Бальзак

…Гильотину придумал отнюдь не благонравный парижанин Жозеф Гильотен. Её изобрел совсем другой человек. Имя «мыслителя», додумавшегося «быстро и легко» отправлять слабого человечишку в мир иной, Антуан Луи, парижский хирург и костоправ. А вот то, что «машинка» заработала в полную мощь в кровавые годы Великой французской революции, следует винить совсем не костоправа, а законодателей. Хотя и тут не обошлось без эскулапа (кто возразит, что благими намерениями вымощена дорога в ад?). Среди авторитетных и уважаемых депутатов Учредительного собрания Франции оказался прославленный профессор анатомии в Сорбонне Гильотен. Именно сей учёный муж, заинтересовавшись циничной продуманностью «адской машинки», дававшей возможность испустить дух без страданий и боли, и предложил народным избранникам хитроумное приспособление для умерщвления себе подобных, а точнее – «для оздоровления прогнившего общества».

– Этой машинкой я в одно мгновение отрублю вам голову так, что вы ничего не почувствуете! – цинично пообещал Гильотен на одном из заседаний депутатам.

Возможно, именно красноречие доктора Гильотена и перевесило чашу весов, от которой зависело быть или не быть гильотине. Предложение коллеги депутатам понравилась. И не только им. Как известно, в проекте, представленном на утверждение королю за полгода до его свержения, лезвие ножа гильотины имело полукруглую форму.

– К чему такая форма лезвия? – сделал замечание Людовик. – Разве шеи у всех одинаковы?

И собственноручно заменил на чертеже полукруглое лезвие на косое (позже Гильотен дополнительно внесёт усовершенствование: «идеальным» окажется угол среза в сорок пять градусов).

Очень скоро «госпожа Гильотина» заработает в полную силу. И будет действовать быстро, чуть ли не молниеносно. Депутаты не могли нарадоваться: такая казнь вполне в духе революционного времени, да и для толпы зрелищна и назидательна. Жертва и пикнуть не успевает, как тут же «чихает в мешок». Словом, гуманизм в действии.

Когда одумались – было поздно. Доктору Гильотену, в отличие от большинства депутатов, удалось-таки отвертеться от ненасытного ложа «госпожи», а вот Людовику не повезло (как, впрочем, и королеве): под гогот толпы династия Бурбонов была обезглавлена. Одно отрадно, вздыхал Гильотен, умерли без боли: «машинка» с лезвием под углом в сорок пять градусов сбоев не знала.

Вообще, вся история Франции – от Карла Великого до наших дней – соткана из тончайшей вязи проб и ошибок, а порой и откровенных нелепостей. Орлеанская дева, Жанна д’Арк, спасшая страну от иноземного владычества, в муках погибнет на инквизиторском костре. Отец французской трагедии Пьер Корнель перевернулся бы в гробу, узнав, что его правнучка, Шарлотта Корде, ударом кухонного тесака расправится с флагманом Великой революции Маратом. Кто бы подумал, что государство, растерзавшее собственного короля, вдруг мимикрирует в Империю?

Впрочем, не весь ли этот хаос исторической путаницы сделал Францию такой, какой мы её знаем сегодня?..

1799 год, казалось, не обещал обагрённой революционным террором стране ничего, кроме новых потрясений. В России правил «бедный Павел», готовясь к войне с якобинской Республикой; в самой же Франции назревали серьёзные события. Тот год стал определяющим как для революционного государства, так и для набиравшего влияние доселе известного лишь в узких кругах генерала Бонапарта.

С точки зрения логики и хода политических событий, 1799 год должен был покончить с корсиканцем раз и навсегда. В египетских песках под усмешки тысячелетних пирамид находили бесчестие и позор и не такие коротышки. Бросив изнурённую боями и чумой французскую армию на генерала Клебера, Бонапарт, рискуя попасть в плен к Нельсону, умчался на фрегате через Средиземное море обратно во Францию. Позор, который иному полководцу стоил бы карьеры. Но только не для ушлого корсиканца, знавшего толк в политических интригах.

Генерала Бонапарта помнили в Париже ещё с 1795 года, когда 13 вандемьера IV года Республики он отличился при подавлении в столице роялистского мятежа, искромсав повстанцев артиллерийским огнём близ парижской церкви Св. Роха. Бонапарт стал дивизионным генералом и командующим войсками тыла, а Париж обрёл своего героя.

Сейчас страну раздирали внутренние противоречия; государство нуждалось в сильной руке. Потому-то многие при появлении в столице боевого генерала склонили пред ним головы. Дело оставалось за малым: с горсткой преданных соратников разогнать не способную к решительным действиям Директорию и прибрать оказавшуюся не у дел власть к надёжным рукам. Что и было сделано 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 года). Позорное бегство из Африки превратилось в триумфальное шествие.

1799 год выдался особенным. Он породил двух гениальных романтиков – от власти и от пера. Явившись прологом становления великой Империи, этот год стал судьбоносным для Франции, впервые услышавшей доселе незнакомое ей имя – Наполеон. Именно ему, Наполеону (а не безродному генералу Бонапарту), суждено будет стать первым императором Франции. Пройдёт ещё немного времени, и взойдёт звезда другого великого француза – Бальзака, родившегося тогда же, за год до нового столетия…

При рождении младенец, появившийся в семье Бернара-Франсуа и Анны-Шарлотты Бальзак, был худосочным и слабым, чем очень встревожил молодых родителей. И тревожиться было отчего. За год до этого судьба уже одарила супругов первенцем. Несмотря на то что юная мать кормила новорожденного Луи-Даниэля грудью, через месяц и три дня малыш умер. Появившийся на свет после него Оноре мог повторить судьбу своего несчастного брата, но на этот раз родители были начеку и отдали младенца кормилице – жене жандарма из соседнего села.

Так уж, видно, было угодно судьбе, чтобы этот человек остался жить. Империя подарила Франции двух великих людей – Императора Войны (Наполеона) и Императора Пера (Бальзака). По крайней мере, именно под таким именем сегодня знают гениального Оноре де Бальзака.

Промчавшиеся на небосклоне Франции яркими кометами, эти двое изменят её до неузнаваемости, заставив восхищаться собой и своими делами весь мир…

Не скрою, писать о Бальзаке – значит, взять на себя не просто ответственность, но нечто большее: Бальзак необъятен. И это следует понимать. Понимая же, отдавать себе отчёт в том, что, во-первых, необъятное не объять; а во-вторых (и это – следствие первого), описывая столь масштабную личность, можно рассказать лишь малую толику того огромного, загадочного и незаурядного, что связано с великим французским романистом.

Хотя в наши дни Бальзак – даже уже не человек. Он – некая литературная Вселенная, впитавшая в себя не только девятнадцатый век, но и все человеческие страсти. Бальзаковский мир настолько глубок и безграничен, что даже вездесущие критики его творчества, как бы ни старались, постоянно буксуют, раз за разом выставляя себя невидимыми карликами, снующими вокруг гигантской планеты. Подчеркну – планеты. Ибо всё творчество писателя, как уже было сказано, это Вселенная. Ну а планета, вокруг которой сломано столько копий, конечно же, бессмертная «Человеческая комедия», написанная автором в противовес дантовой – такой же бессмертной «Божественной комедии».

Но и здесь, если сравнивать с Данте, Бальзак намного шире, глубже и, конечно же, реалистичнее. Планета по имени «Человеческая комедия» вместила в себя более сотни таинственных миров и континентов – романов, повестей, этюдов, набросков и неоконченных работ. Примечательно, что всё это густо заселено яркими, запоминающимися персонажами, коих на страницах плодовитого писателя почти три тысячи! Многие из этих персонажей (скажем, Гобсек или Растиньяк) стали нарицательными образами на все времена. Удивительно, но «Человеческая комедия» тоже часть огромного целого. Часть бальзаковской Вселенной.

«Помимо неё, – пишет Грэм Робб, – в его творчество входят ранние “коммерческие” романы, от которых он отрекся и позже переиздал под другими названиями; несколько еще более ранних попыток нащупать почву почти во всех мыслимых жанрах; свыше тридцати эротических рассказов, изящно стилизованных Бальзаком в форме средневековых французских фаблио; несколько пьес – комедий и драм. Кроме того, Бальзак два десятилетия трудился в жанре литературной критики и написал немало политических статей. Интересны его свидетельства очевидца о Франции эпохи Луи-Филиппа. Нельзя забывать и о пяти томах писем – длинных, дополненных еще пятью сотнями рассказов о финансовых и душевных катастрофах и триумфах, которые читаются как романы с продолжением. Письма Бальзака к будущей жене, вышедшие отдельным изданием, составили необыкновенно подробный писательский дневник – точнее, гигантский роман с реальными прототипами, объем которого равен примерно четверти “Человеческой комедии”. Есть также записки, наброски, отрывки, книги, подписанные другими, самореклама, предисловия, манифесты, памфлеты, проекты законов, анекдоты, афоризмы и несколько интереснейших дорожных записок XIX в., или, говоря современным языком, травелогов».{1}

Надеюсь, теперь читателю понятно, с какой осторожностью автору этих строк пришлось буквально подкрадываться, чтобы ступить-таки на тернистую тропу, ведущую хотя бы к одной из этих таинственных планет. Стоит заметить, подготовка к столь решительным действиям проходила в достаточно суровом режиме.

Для начала пришлось, конечно же, перечитать почти всего г-на де Бальзака («почти» – не случайное наречие: на русский переведены далеко не все произведения этого романиста). Далее понадобилось внимательно изучить тяжеловесную «Историю Консульства и Империи» Луи Адольфа Тьера, а также пройтись по страницам многотомных «Записок герцогини д’Абрантес». И это – не считая больших и малых мемуаров современников нашего героя. Для чего, спросите? Да всё для того же: чтобы понять не только мир героев Бальзака, но и его самого; главное же – эпоху, породившую Императора Пера.

Считаю свои долгом напомнить читателю, что поистине неоценимый вклад в исследование биографии Оноре де Бальзака внесли многие литературные классики – такие как Стефан Цвейг, Андре Моруа, Анри Труайя; нельзя не отметить и фундаментальные работы на эту тему Пьера Сиприо, Грэма Робба и Франсуа Тайяндье, выдержки из которых часто цитируются на страницах данной книги. И в знак благодарности мне остаётся лишь снять перед «классиками» шляпу…

Большим подстпорьем и истинным кладезем бесценной информации для автора явился отечественный сборник «Бальзак в воспоминаниях современников» (под ред. И. Лилеевой; М.: Художественная литература, 1986). Огромную работу составителей указанной книги невозможно переоценить.

Мы привыкли ощущать (видеть, слышать, осязать) лишь подвластные этим ощущениям реалии, совсем не задумываясь, что не всё ощущаемое есть существующий мир. И совсем особый мир – то, что было: далёкое, влекущее прошлое, скрытое от глаз, ушей и рук потёмками Времени. Иногда эти потёмки способны предстать некими сгустками исторического пространства.

Нам с тобой, уважаемый читатель, предстоит пройти нелёгкий, но интересный путь по следам великого французского романиста – человека необычного и противоречивого. Кто-то называл его счастливчиком, кто-то – баловнем судьбы, а другие – его же словами: «невольником пера и чернил».

«Был ли он счастлив? Да, ибо жил своей собственной жизнью, работал по своему усмотрению и желанию, – замечает Пьер Сиприо. – Но, в сущности, он не был создан для той жизни, какую вел. Будучи гурманом, вынужденно ограничивал себя в еде; он любил бродить по городу, но был прикован к креслу; обожал сюрпризы, но из месяца в месяц жизнь его текла, словно река по плоской равнине; зная толк в приятной беседе, он ни с кем не встречался».{2}

Таков Бальзак на первый взгляд. Но только на первый. Изобразить писателя несколькими мазками ещё не удавалось никому – слишком уж противоречивой была его деятельная натура. А для того, чтобы «прочувствовать» дух бальзаковского времени и ощутить его мнимое присутствие, мы иногда будем внимательно приглядываться к обстановке и времени великого романиста. Но, как говорится, чтобы что-то сделать – нужно начать…

Рассказ о знаменитости обычно принято начинать с его рождения в каком-нибудь захолустном уголке, описывая родословную знаменитости чуть ли не до седьмого колена. И зачастую повествование превращается в этакое грустное чтиво про отца-тирана главного героя и его многострадальную мать, с трудом вырастившую «любимое дитя». Однако в случае с Бальзаком всё было как раз наоборот: он имел хорошего отца и мать, «отравившую» ребёнку детство.

Бернар-Франсуа, отец Оноре, к моменту рождения сына трудился на довольно «сытной» должности поставщика провианта для французской армии в провинциальном Туре.

Вообще, этот человек заслуживает того, чтобы о нём было рассказано подробнее.

Бернар-Франсуа Бальса, старший из одиннадцати детей в семье, сделал себя сам. Всё началось с того, что отличавшийся с самого рождения некоторой природной леностью, малый сей достаток компенсировал другим отличительным свойством – чрезвычайной сметливостью. Поэтому быстро усвоил один из уроков жизни: для того чтобы вырваться из путины деревенской глуши, нужно как минимум хорошо владеть грамотой и не ловить ртом мух. А так как ловить мух этот парень явно не любил, то пошёл к местному приходскому священнику и попросил научить его азам грамоты. Поняв в скором времени что к чему и освоив аз, буки и веди, Бернар-Франсуа устроился клерком в конторе стряпчего.

Так потихоньку к тридцати годам отец нашего героя, поработав какое-то время в банкирском доме Думерга, благодаря умению держать нос по ветру пробрался сначала в контору государственного обвинителя, а затем и в секретариат Королевского совета, помогая составлять отчёты докладчику Жозефу д’Альберу. Невероятная карьера для крестьянского сына из провинции! Тем не менее и там, наверху, секретарь Королевского совета продолжал карабкаться туда, где ещё не бывал – скажем, в кресло личного секретаря морского министра г-на де Мольвиля.

Правда, вместе с должностями следовало менять и имидж. Для начала – избавиться от простяцкой, как ему казалось, фамилии «Бальса», сделав её более благозвучной – например, «Бальзак» (не забыв добавить к ней аристократическую «де»). Последнее было сделано для того, чтобы указать на своё (довольно сомнительное) родство со старинным дворянским родом. Тогда же Бернар-Франсуа де Бальзак шагнул ещё выше на одну ступеньку: он стал масоном. Ну а потом… Потом была Великая французская революция, обезглавливавшая всех и каждого, кто был оттуда, сверху. Но только не секретаря Королевского совета! Ведь все знали, что гражданин Бальзак (забудьте про «де»!) – самый ярый республиканец, каких ещё поискать. А если верить полицейским донесениям, то в ночь с 6 на 7 августа 1792 года именно его видели размахивающим ржавой саблей и призывающим «обезглавить короля и королеву». Обезглавили. И Людовика, и его вдову; разъярённая толпа растерзала даже бывшую подругу королевы – несчастную г-жу де Ламбаль.

Когда же маховик террора добрался до самих террористов, Бернар-Франсуа, рискуя собственной жизнью, сумел спасти от гильотины нескольких своих бывших покровителей. Правда, для него самого это едва не обернулось угодить в объятия «госпожи Гильотины». После того как тучи над головой бывшего секретаря Королевского совета сгустились до лиловых сумерек, спас несчастного… Дантон. «Он – свой!» – гаркнул громовым голосом «рупор революции», добившись отправки соратника на север страны для организации продовольственных поставок, в коих так нуждалась республиканская армия.

Так семья Бальзаков оказалась в Туре.

«Город Тур на Луаре представляет самую типичную Францию, – пишет Франсуа Тайяндье[3]. – Собор, мост через реку, старые дома из белого камня – мягкого известняка, который легко обтёсывается и быстро выветривается, старые улочки, где до сих пор сохранились средневековые фахверковые дома с голубятнями. Среди знаменитостей можно упомянуть третьего епископа Тура – известного святого Мартина, того самого, который разорвал свой плащ надвое, чтобы помочь страждущему от холода бедняку, а также нашего первого историка Григория Турского, автора “Истории франков” (“Historia francorum”)».{3}

К тому времени, когда туда переселились родители Бальзака, никого из бывших влиятельных друзей и покровителей отца почти не осталось, в том числе и Дантона, успевшего «чихнуть в мешок» задолго до того, как у его партийного товарища родился гениальный сын. В Турени, куда перебрался вчерашний секретарь, ему сильно помогли масонские связи. Все, кто чего-либо добивался в Туре и его окрестностях, являлись масонами – генералы, городской прокурор, судьи и даже уважаемый всеми местный лекарь. А потому Бернар-Франсуа, умевший ладить с людьми, почувствовал себя в этом «оазисе Рабле» карасём в болотистом омуте. Достаточно сказать, что он вполне мог стать и мэром, если бы… не отказался сам, предпочтя возглавить местный госпиталь, где было тише и спокойнее.

Впрочем, было бы наивно полагать, что Бальзак-старший добился всего благодаря принадлежности к масонской ложе. Нельзя достичь многого, не обладая на то достоинствами сильного человека. Сила Бернара-Франсуа заключалась в его умении не отступать от намеченной цели. (Вообще, это называется целеустремлённостью.) Этого человека правильнее было бы назвать целеустремлённым циником. Именно такие люди, как известно, в жизни добиваются многого.

В доказательство приведём один случай, произошедший с отцом Бальзака по приезде того в Париж. Для этого придётся послушать самого писателя, обожавшего рассказывать о данном эпизоде отцовской юности, в передаче устами Теофиля Готье.

«Г-н Бальзак-отец получил место у прокурора и, по обычаю того времени, обедал вместе с другими клерками за столом патрона. Подали куропатку. Прокурорша, украдкой поглядывавшая на новичка, спросила его: – Господин Бальзак, умеете вы резать мясо? – Да, сударыня, – отвечал молодой человек, покраснев до ушей, и храбро схватил нож и вилку. Совершенно не зная кухонной анатомии, он разделил куропатку на четыре части, но с такою силой, что расколол тарелку, разрезал скатерть и поцарапал деревянный стол. Это было неловко, но великолепно. Прокурорша улыбнулась, и начиная с этого дня, – добавил Бальзак, – с юным клерком обращались в доме с необыкновенной мягкостью».{4}

Как видим, чтобы быть целеустремлённым, ни в коем случае нельзя прослыть робким и нерешительным. Назвался груздем – полезай в кузов! Поэтому быть безбоязненным «груздем» с годами для Бернара-Франсуа стало неким жизненным кредо.

И всё-таки Бернар-Франсуа всегда оставался романтиком! «Ничто так не воодушевляет Бернара-Франсуа, как утопические планы, – подмечает А. Труайя. – Он одновременно наивен и напыщен, полон добрых намерений и мелких хитростей. Состояние его никак нельзя назвать скромным: в 1807 году в анкете он сообщает о ренте почти в тридцать тысяч франков. В том же году господина Бальзака можно обнаружить на девятом месте в числе тридцати пяти жителей Тура, облагаемых самыми большими налогами. Но ему нет равных по умению сколотить капитал на одних лишь человеколюбивых теориях».{5}

Должность поставщика провианта для французской армии была способна даже безмозглого недотёпу сделать богатым и успешным. А так как Бернар-Франсуа никогда не считался недотёпой, то к своим пятидесяти годам он сумел сколотить приличное состояние. Но, верный себе, он пошёл ещё дальше, осмелившись… жениться на молоденькой. Смазливая дочь парижского галантерейщика Анна-Шарлотта-Лаура Саламбье выскочила за «старикашку» исключительно по расчёту. И это понятно: ему пятьдесят два, ей – девятнадцать. Разница, исключавшая любовную гармонию уже по определению (разве что предполагавшая привязанность иного порядка – отцовскую). Правда, женитьба на Анне-Шарлотте со стороны «старикана» тоже оказалась не бескорыстна, ибо невеста являлась протеже одного из его начальников (г-на Думерка). Да и батюшка невесты был не из простых коммерсантов: помимо прочего, он ещё занимался снабжением парижских госпиталей (по другим данным – управлял ими), и ко всему прочему, как и Бальзак, являлся членом масонской ложи.

В годы Империи глава большого семейства Саламбье, г-н Гийом, занимавшийся снабжением наполеоновской армии обмундированием, не раз повторял сыновьям: «Видеть, как мимо проходит полк национальной гвардии, одетый в наше сукно, которое мы производим дешевле всех остальных… разбираться во всех пружинах торгового дела и ни разу не свернуть на кривую дорогу! Вот это жизнь!»{6}

Однако невеста не знала самого главного: муж-«старикашка» был себе на уме, рассчитывая не только дожить до ста, но, кто знает, возможно, даже пережить молодую супругу. По крайней мере, умеренный образ жизни, считал Бернар-Франсуа, не оставит избраннице и шанса стать «весёленькой вдовой». Редиску на завтрак, грушу – на ужин. Ведь вся беда – в сковородке, погубившей миллионы человеческих жизней! Да-да, мы совсем позабыли, что старый ворчун оказался ещё и философом.

Юной Анне-Шарлотте отступать было некуда. Поэтому оставалось единственное – рожать здоровеньких детей и заниматься их воспитанием. Ничего удивительного, что родившегося после смерти первенца младенца Оноре мамаша отдаст кормилице. «Мать возненавидела меня еще до того, как я родился…»{7} – напишет Бальзак в одном из своих писем.

Как бы то ни было, в 1800 году у Оноре появляется сестра Лора; через два года – ещё одна, Лоранс-Софи. Впрочем, Оноре об этом ничего не знал, ибо продолжал жить у кормилицы – в деревенской глуши, среди куриц-пеструшек и драчливого петуха, с которым у малыша периодически вспыхивали непримиримые баталии…

«21 мая 1799 г.

Сегодня, второго прериаля седьмого года Французской Республики, ко мне, регистратору Пьеру Жаку Дювивье, явился гражданин Бернар Франсуа Бальзак, проживающий в здешнем городе, по улице Арме д’Итали, в квартале Шардонне, в доме № 25, дабы заявить о рождении у него сына. Упомянутый Бальзак пояснил, что ребенок получит имя Оноре Бальзак и что рожден он вчера, в одиннадцать часов утра, в доме заявителя».{8}

Конечно, если сегодня съездить в городок Тур, вам обязательно покажут старинный уголок, где когда-то стоял родительский дом Бальзаков, и где он сам делал первые шаги. Но даже не побывав там, можно представить, как на родине прославленного романиста бережно чтут его память, а если точнее – тень земляка, – сдувая пылинки с какого-нибудь бюста взрослого писателя или с булыжников мостовой, помнящих мельчайшие подробности, которые неспособна вместить людская память. Уверен, там будет всё, кроме одного – духа Бальзака. Этакая цветастая вывеска. Оноре не слишком чтил родные пенаты. Ветреная красавица мать не любила Оноре. С первых же дней жизни младенца он, как уже говорилось, был «подброшен» кормилице, у которой прожил целых четыре года. Именно там, в доме кормилицы в Сен-Сир-сюр-Луар, формировались первые признаки сознания будущего писателя.

Бедняга, кого только в этой жизни он не видел! Молодую кормилицу и её супруга – вечно полупьяного мужлана; соседских детишек и дворового пса; полдюжины кошек, охранявших хозяйские амбары от грызунов; куриц, гоняемых непоседливым задирой-петухом… Вся эта жизненная суета мелькала перед глазами ежедневно – привычный, милый мир.

Но иногда в этот мир врывался некий призрак, при появлении которого маленькое сердце радостно замирало, а ноги сами несли броситься на шею. В такие мгновения его ласкали, гладили по головке и даже давали полакомиться чем-нибудь необыкновенным – например, монпансье. А потом… всё исчезало. И никому не было дела, что очередного появления матери он потом будет ждать целыми днями, а иногда и ночами. Но та приезжала настолько редко, что вскоре маленький Оноре перестанет её узнавать.

Позже один из его героев в «Лилии долины» («Le Lys dans la Vallée») скажет: «Не успел я родиться, меня отправили в деревню и отдали на воспитание кормилице; семья не вспоминала о моём существовании в течение трех лет; вернувшись же в отчий дом, я был таким несчастным и заброшенным, что вызывал сострадание окружающих».

Став взрослым, Бальзак признавался, что, заслышав в детстве голос матери, он сильно вздрагивал и искал, куда бы спрятаться. Его часто наказывали и совсем не дарили игрушек. Оставалось только мечтать и, мечтая, подолгу смотреть на звёзды…

Обратно домой его заберут уже четырёхлетним – взъерошенным дикарём, почти забывшим холодную, как ледяная глыба, мать и папашу, который в глазах мальчугана выглядел «чьим-то дедушкой». Потом и вовсе всё смешалось: семья переехала из дома № 39 по Итальянской улице (именно там родился Бальзак) на улицу Эндр-и-Луара, где был большой двор с конюшней, пять погребов, парадная и даже гостиная с отдельным входом[4].

В своих «Озорных рассказах» Бальзак даст точное описание этой улицы: «Улица эта… императоров достойна… улица о двух тротуарах… искусно вымощенная, красиво застроенная, отлично прибранная и умытая, гладкая, как зеркало; царица всех улиц… единственная улица в Туре, достойная так называться».

Правда, парадная в новом доме предназначалась не для малышей – то была вотчина матери, где она любила принимать гостей. Ну а Оноре отвели небольшую комнатушку на третьем этаже, куда ещё нужно было дотопать по крутым ступеням лестницы.

Но если бы только эта лестница! Очень быстро бедняжка осознал, как же ему легко и безмятежно жилось среди куриного кудахтанья у кормилицы, которая, хоть и была строга, но не беспощадна, как собственная матушка. Кто знал, что его мать с юности считалась максималисткой. Если ты истинная женщина, была уверена Анна-Шарлотта Бальзак, то обязана быть, по крайней мере, милашкой; если выходить замуж – то за достойного и, конечно, состоятельного. А уж если у тебя есть дети, то они должны быть самыми лучшими: воспитанными и умненькими – словом, образцовыми. Именно поэтому к своим малышам г-жа Бальзак была чрезвычайно строга. Ибо только строгостью, считала она, можно достичь желаемого результата.

Впрочем, возможно, эта женщина просто врала сама себе. «Пристрастие к роскоши, желание нравиться и не ударить лицом в грязь портили её характер»{9}, – метко замечает Андре Моруа.

Всё это, несомненно, отражалось на поведении нянек и гувернанток, которых, как вспоминал Бальзак, не интересовали дети – маленькие и беззащитные существа; для них важнее были они сами на службе у г-жи Бальзак. А потому все свои недостатки, связанные с уходом и воспитанием детей, та же мадемуазель Делайе сваливала на самих малышей. Ненадолго потерялся, уснул где-нибудь под деревом – значит, непослушный сорванец! Вымарался, играя в песочнице, – следовательно, несносный вредина, грязнуля! Так всё и докладывалось madam, которая (и это было страшнее всего!), во-первых, устраивала сцены своему мужу; во-вторых, начинала лично заниматься «воспитанием», проводя так называемые допросы с пристрастием.

Сестра Лора (в замужестве Сюрвиль) писала: «Брат мой долго вспоминал приступы боязни, охватывавшей нас по утрам, когда нас отводили поздороваться с матушкой, и вечером, когда мы вступали в гостиную, чтобы пожелать ей доброй ночи. Для нас это была некая церемония, всегда торжественная, хоть и повторявшаяся изо дня в день! И верно, матушка каким-то чутьем угадывала по нашим лицам допущенные нами провинности, и они стоили нам суровых выговоров, ибо она одна карала нас и вознаграждала»{10}.

Всё прекратилось в апреле 1804 года, когда пятилетнего Оноре отдали «приходящим учеником по классу чтения» в пансион Легэ[5]. Именно там маленький Бальзак освоил азы грамоты, научившись читать, писать и даже немного складывать и вычитать цифири, что ему давалось не очень-то легко. Тем не менее через три года он считался одним из лучших учеников этой школы среди всех тех избалованных сыночков купчиков и зажиточных буржуа, которые, завидуя Оноре, его явно недолюбливали.

Лора Сюрвиль: «Он был прелестным ребенком: всегда веселое настроение, красивый улыбающийся рот, большие темные глаза, блестящие и ласковые, высокий лоб, густые черные волосы – все это обращало на него внимание во время прогулок, на которые водили нас обоих»{11}.

Как оказалось, то было лишь начало, далее – уже всё по-серьёзному. Едва исполнилось восемь, «заботливая» мать, которую больше занимал собственный внешний вид и пышные выезды в сопровождении тучного мужа, определила сына пансионером в Вандомский коллеж, в 35 милях к северо-востоку от родного Тура. Слёзы не помогли.

– Образование – ключ ко всему! – как обрезал папенька и громко хлопнул скрипучей дверью дилижанса, увозившего мальчика навстречу первым серьёзным испытаниям…

«Оноре Бальзак, 8 лет и 5 месяцев, перенес оспу без осложнений, характер сангвинический, вспыльчив, подвержен нервной раздражительности, поступил в пансион 22 июня 1807 года, вышел 22 апреля 1813 года. Обращаться к господину Бальзаку, его отцу, в Туре»{12}.

Из школьной характеристики

В Вандоме он очень скучал. По дому, сестрёнкам и маленьким котятам, которых незадолго до его отъезда принесла серая кошка с огромными, как луна, жёлтыми глазами. Иногда (когда не видела вредная гувернантка) он ласково гладил эту кошку, и взамен та начинала мурлыкать, рассказывая малышу о своих рискованных похождениях в поисках страшных крыс и драках со свирепым хорьком. Здесь было так одиноко, что даже добрая кошка сошла бы за лучшего друга!

Причин для грусти хватало. Во-первых, из Вандома учеников не отпускали домой даже на каникулы. Во-вторых, категорически не поощрялись визиты к детишкам их родителей. Впрочем, Вандомская школа не являлась неким атавизмом прежних времён: основанная монахами-ораторианцами, она лишь частично подверглась изменениям лихих времён, сохранившись как крохотная часть огромного монастыря. Отсюда круглые шапочки на головах и синие воротники: учителя – монахи, святые отцы. Вместо школьного звонка и барабанной дроби – тяжёлые удары колокола. Но главное не это. Главное – решётки, которые повсюду: на окнах, в дверных проёмах и при входе в подсобные помещения. Вандомский коллеж – некий слепок монастырской школы-тюрьмы. Руководители ораторианской школы – бывшие священники, присягнувшие на верность нации по положению о церкви в 1790 году[6], Лазар-Франсуа Марешаль и Жан-Филибер Дессень, – знали, что делали: мысли, вольнодумные слова и, конечно, запрещённые книги – самый злой порок в заведении подобного рода.

«Заточение в темницу знаний не прерывалось даже на время каникул, – пишет А. Труайя. – Учащиеся носили форму – круглая шляпа, небесно-голубой воротничок, костюм из серого сукна (материал поставляли сами директора), – за качество которой отвечали. Довольно частый осмотр обмундирования заставлял тщательно заботиться об одежде. Раз в месяц дозволялось написать родителям, которых руководство настоятельно просило избегать визитов, ибо это могло смягчить характер маленьких заключенных. За шесть лет Оноре видел своих лишь дважды. По воскресеньям дети строем шли в имение к господину Марешалю, где собирали гербарий, играли в мяч или наблюдали за жизнью животных на ферме. Каждый воспитанник шефствовал над голубем – кормил крошками, собранными в столовой во время еды»{13}.

Для свободолюбивой души Оноре обучение в Вандомской школе оказалось ежедневной, ежечасной пыткой. И результат оказался плачевен. Как писал он сам в «Луи Ламбере» («Louis Lambert»), «…я стал самым бездеятельным, самым ленивым, самым задумчивым учеником младшего отделения, и, следовательно, меня наказывали чаще других».

Отсюда – нарекания преподавателей и частые пребывания в местном карцере. О, эти одинокие вечера в тесной каморке наедине с мышиным писком и… собственными мыслями.

Как ни странно, первым толчком к сочинительству послужил как раз карцер, или, как его называли сами школьники, «альков». Тишина и уединение явились теми необходимыми условиями, которые обострили воображение художественной натуры малыша. Мальчик заделался частым посетителем местной библиотеки, «пожирая кучи книг». Юный Оноре из кожи лез вон, чтобы вновь и вновь угодить в угрюмый «альков», от которого остальные школьники шарахались как чёрт от ладана.

Ситуацию усугубляло глубокое одиночество: за все шесть лет, пока Оноре находился в Вандомском коллеже, его мать навестила сына лишь дважды.

Его письмо матери в первый год учёбы в Вандоме – своего рода отчёт послушного ребёнка перед строгим родителем:

«Вандом, 1 мая (1807). Любезная матушка. Я думаю, папа был огорчен, когда узнал, что меня посадили в “альков”. Прошу тебя, успокой его, скажи, что я получил похвальный лист при раздаче наград. Я не забываю протирать зубы носовым платком. Я завел себе толстую тетрадь и переписываю туда начисто все из своих тетрадок, и у меня хорошие отметки, надеюсь, это доставит тебе удовольствие. Обнимаю от всей души тебя и всех родных, а также всех, кого я знаю. Я узнал имена учеников из Тура, которые получили награды: Буалеконт. Других не запомнил.

Бальзак Оноре, твой послушный и любящий сын»{14}.

Дети чувствительны, прямолинейны и безжалостны. Однажды он запишет: «У меня никогда не было матери…»{15}

Ну а матушке и в самом деле было не до старшенького.

Легкомысленная по натуре, мадам Бальзак втихаря от вислорогого муженька закрутила бурный роман с турским богачом и владельцем замка в Саше – неким Жаном де Маргонном, от которого, как и следовало ожидать, вскоре забеременела.

Анри Труайя: «…Жан-Франсуа де Маргонн, двумя годами моложе ее, был женат, супруга его была некрасива, предана мужу. Он влюбился в Шарлотту-Лору с первого взгляда и пользовался столь явным расположением этой прелестной особы, что невозможно было устоять. Та, со своей стороны, была не слишком щепетильна, а Бернар-Франсуа закрывал на все глаза, полагая, что в его годы надо быть терпимым к сердечным вольностям своей молодой половины, тем более что приличия соблюдены»{16}.

Как бы то ни было, пока бедняжка Оноре маялся в тесных монастырских «альковах», его матушка в 1807 году произвела на свет ещё одного маленького Бальзака – незаконнорожденного Анри. Об Оноре, томящемся в «вандомском изгнании», на какое-то время, казалось, все позабыли…

Ничего удивительного, что школьная жизнь в коллеже закончилась нервным срывом и досрочным отъездом домой. Родные едва узнали в тощем лунатике с отрешённым взглядом когда-то весёлого, румяного и толстощёкого мальчугана.

Позже на основе детских и юношеских воспоминаний писателя из-под его пера выйдет во многом биографический «Луи Ламбер». (Кстати, именно так – Луи Ламбер Тинан – звали одного из товарищей Оноре в Вандоме.) Да и в некоторых других его произведениях будет явно прослеживаться зеркальный образ самого Бальзака – скажем, образ Рафаэля де Валантена в «Шагреневой коже» («La Peau de Chagrin») или д’Артеза в «Утраченных иллюзиях» («Illusions perdues»). Однако наиболее угадываемый образ – безусловно, образ Луи Ламбера.

В указанном произведении Бальзак-Ламбер предстаёт во всей своей красе:

«…Он привык к деревенскому воздуху, к существованию, не стесненному никаким воспитанием, к попечениям нежно любящего старика, к мечтаниям, когда он грезил, лежа на солнцепеке. Ему было невероятно трудно подчиниться школьному распорядку, чинно ходить в паре, находиться в четырех стенах, в помещении, где восемьдесят подростков молча восседали на деревянных скамьях, каждый уткнувшись в свою тетрадь. Он обладал удивительной восприимчивостью, и чувства его страдали от порядков, царивших в коллеже. Запах сырости, смешанной с вонью, стоявшей в грязной классной комнате, где догнивали остатки наших завтраков, оскорблял его обоняние, чувство, больше всех других связанное с церебральной системой и раздражение которого неприметно влияет на мыслительные органы. Но, помимо этих источников вони, здесь было еще множество тайников, в которых каждый хранил свои маленькие сокровища: голубей, зарезанных к празднику, или еду, которую удалось похитить из столовой. Кроме того, в нашем классе лежал громадный камень, на котором всегда стояло два ведра с водой, – сюда мы являлись каждое утро, словно лошади на водопой, и по очереди, в присутствии надзирателя, ополаскивали лицо и руки. Затем мы переходили к столу, где служанки причесывали нас. В нашем дортуаре, который убирали лишь раз в сутки, перед нашим вставанием, вечно царил беспорядок, и, несмотря на множество высоких окон и высокую дверь, воздух в нем был очень тяжелым от подымавшихся сюда испарений из прачечной, вони отхожего места, пыли, летевшей, когда чесали наши парики, не говоря уже о запахах, которые издавали наши восемьдесят тел в этом битком набитом помещении… Отсутствие ароматного деревенского воздуха, окружавшего его до сих пор, нарушение привычного образа жизни наводило на Ламбера печаль. Он сидел, подперев голову левой рукой и поставив локоть на парту, и вместо того, чтобы готовить уроки, разглядывал зеленые деревья во дворе и облака на небе. Казалось, что он занимается; но педагог, который видел, что перо его лежит на месте, а страница остается чистой, кричал ему: “Ламбер, ты ничего не делаешь!”…»

В своём автобиографическом повествовании писатель рассказал и о другом – о телесных наказаниях, которые Бальзаку-Ламберу пришлось испытать на собственном тщедушном детском тельце. Ultima ratio – последний довод научить уму-разуму непослушных школяров. Это когда розгой по причинному месту!

Строки из «Луи Ламбера»: «Из всех физических страданий жесточайшее нам причинял, конечно, кожаный ремень примерно в два пальца шириной, которым разгневанный наставник изо всех сил хлестал нас по пальцам. Чтобы подвергнуться этой классической мере воздействия, провинившийся опускался посреди зала на колени. Нужно было встать со скамьи, подойти к кафедре, преклонить колени и вынести любопытные, а зачастую и издевательские взоры товарищей. Для нежных душ эти приготовления к пытке были вдвойне тяжелы: они напоминали путь от здания суда к эшафоту, который некогда вынужден был совершать приговоренный к смертной казни. В зависимости от характера одни вопили и проливали жгучие слезы и до наказания, и после. Другие переносили боль со стоическим выражением лица. Но даже и самые сильные с трудом подавляли болезненную гримасу в ожидании страдания.

Луи Ламбера пороли особенно часто, и этим он был обязан свойству своей натуры, о существовании которого долгое время даже не подозревал. Когда оклик наставника «Да ты ведь ничего не делаешь!» вырывал Луи Ламбера из его грез, он нередко, поначалу сам того не замечая, бросал на учителя взгляд, исполненный дикого презрения, взгляд, заряженный мыслями, как лейденская банка – электричеством. Этот обмен взглядами, несомненно, оказывал самое неприятное действие на педагога, и, уязвленный молчаливой издевкой, наставник пытался заставить школьника опустить глаза. Впервые пронзенный этим лучом презрения, словно молнией поразившим его, патер произнес следующее запомнившееся мне изречение: “Если ты будешь так смотреть на меня, Ламбер, ты изведаешь розгу”…»

И вот тогда-то, как пишет Бальзак о своём герое, «у него появился прямо-таки волчий аппетит, который он был не в состоянии утолить. Он глотал самые разные книги, он поглощал без разбора религиозные, исторические, философские трактаты, а также труды по естественной истории».

Бескрайний мир книг заменил ученику скучную серую жизнь среди понурых школяров и занудных патеров. Мир книг – это мир грёз. И он заполнил малышу природную пустоту, которая, как известно, не может быть вечно бесхозной.

Впрочем, Оноре повезло: в стенах школы-тюрьмы он неожиданно нашёл единомышленника в лице священника, присягнувшего на верность нации, ставшего учителем математики, – некоего Иасента-Лорана Лефевра. Лефевр заведовал библиотекой, содержимое которой в большинстве своём составляли книги из разграбленных замков и аббатств во времена революционных событий.

«…Учитель и ученик гораздо больше были увлечены литературой, чем цифрами и равенствами, – пишет А. Труайя. – Вместо того чтобы заставлять мальчика корпеть над учебниками, отец Лефевр поощрял его к чтению трудов, скрытых в недрах библиотеки, чему тот и предавался с удовольствием в часы их занятий. В свое время священник увлекался поэзией и философией, восторженное любопытство воспитанника напоминало ему о собственной юности. Он обнаруживал в нем богатое воображение, пылкость, стремление бесконечно предаваться мечтам. “Заговорщики” – мальчишка одиннадцати лет и сорокалетний мужчина – втайне от всех обменивались впечатлениями по поводу прочитанного. Они были одной породы – охотники за мечтами»{17}.

Прочитав в местной библиотеке почти все книги, Оноре превратился в некоего инопланетянина. Ничего удивительного, что вскоре произошло то, что и должно было произойти: у подростка случился нервный срыв, некий сбой психики.

Его сестра Лора вспоминала: «Когда ему было четырнадцать лет, директор коллежа г-н Марешаль написал матушке, между Пасхой и днем раздачи наград, чтобы она как можно скорее приехала за сыном. Его постиг недуг, он впал в своего рода коматозное состояние, тем более обеспокоившее наставников, что они не видели к тому причин. Мой брат был для них просто ленивым школьником, и они не понимали, каким умственным перенапряжением могло быть вызвано это заболевание мозга. Оноре стал таким худым и хилым, что походил на сомнамбулу, спящую с открытыми глазами; он почти не слышал обращенных к нему речей, не знал, что отвечать… без ведома учителей он прочитал значительную часть книг из богатой библиотеки коллежа, состоящей из сочинений ученых монахов-ораторианцев, основателей и собственников этого обширного учебного заведения, где воспитывалось около трехсот подростков; каждый день он прятался в укромном месте и глотал серьезные книги…»{18}.

В здоровом теле – здоровый дух. Дух Оноре опередил развитие тела. Довольно редкое для подростка явление. Но и сам Оноре оказался редким ребёнком. Долгое пребывание в мрачных «альковах» Вандома серьёзно повлияло на его восприятие мира.

«Разум стал для него не просто отдельной игровой комнатой, но и арсеналом, – пишет Грэм Робб. – В дортуарах Вандома зародился европейский реализм. А в созданной Бальзаком вселенной в Вандомском коллеже учился и Вотрен, главный злодей, наделенный сверхъестественными силами и страстным желанием управлять обществом, которое он понимает и которое поэтому презирает»{19}.

Тогда ещё никто не догадывался (и даже сам Оноре), что присутствуют при рождении Явления, имя которому – БАЛЬЗАК.

Апрель 1813 года. Юный Оноре вновь дома, в Туре. Только – дома ли?

Его забрали обратно по непреклонному требованию отцов-ораторианцев, не пожелавших далее возиться с этой не пришедшейся ко двору «паршивой овечкой». Г-н Марешаль так отзывался об Оноре: «Из мальчика не вытянешь ничего – ни уроков, ни домашних заданий, непреодолимое отторжение вызывает у него необходимость выполнять любую работу по принуждению».

Очень быстро выяснилось, что дома Оноре, в общем-то, никто не ждал: даже в родительских стенах от бедолаги-инопланетянина шарахаются как от чумного. 35-летняя maman занимается только собой, ибо её волнуют лишь наряды, сонм поклонников и, конечно, любовники. Ну а отец…

Отцу в этот период вообще нет никакого дела до детей: будучи к тому времени помощником мэра, он всеми силами пытается удержаться на плаву в бурной политической речке. Городскую власть в Туре подмяли под себя молодые и дерзкие. Сложность ситуации усугублял тот факт, что старый приятель и покровитель Бернара-Франсуа, генерал Поммерёль, покинув Тур, переселился в Лилль. С его уходом местная масонская ложа заметно ослабела, поэтому прикрывать махинации г-на Бальзака стало некому.

Если ты влиятелен и богат – к тебе льнут все: даже соседская дворняга предпочитает лаю дружелюбное повиливание хвостом. Но если ты споткнулся – берегись: одиночество тебе обеспечено. После того как нового турского префекта заинтересовали растраты Бернара-Франсуа, допущенного до управления местным госпиталем, стало понятно, что пора сматывать удочки. Тем более что душка-префект, сжалившись над проворовавшимся чинушей, лишь пока намекнул на преступные махинации госпитального попечителя, у которого, как было известно, росло четверо малышей, нуждающихся в папеньке так же, как и детишки самого г-на префекта.

Впрочем, не только превышение полномочий чиновника вывело префекта из себя. Виной всему оказалась… г-жа Бальзак, жена проворовавшегося масона. Вернее – непомерная зависть, которую возбудила ветреница в сердцах местных кумушек. Даже с годами Анна-Шарлотта сумела сохранить свою привлекательность, жонглируя мужскими сердцами, как красотка шапито кеглями. Ещё больше раздражало, что негодница нагло перевирала свою фамилию, рассказывая, будто она – мадам де Бальзак. Ох уж это несносное «де»! Оно как красная тряпка для разъярённого быка, намекавшее на родство этих ничтожных Бальзаков с теми – Бальзаками д’Антраг. А род последних, как хорошо было известно, давно пресекся.

Хотя местные дамы в данном вопросе явно лукавили, ибо не их ума были все эти «де» с их родственными привязками. Платья! Они-то и явились зерном раздора. Эти умопомрачительные платья, в которых вышагивала по Туру, сделав очередную модную причёску, г-жа Бальзак, выводили кумушек из себя. А какие у неё ленты, им нет цены! Великолепный атлас кружил головы. Разнесчастные атласные ленты, обходившиеся престарелому муженьку в копеечку, они превращали обычную зависть в неприкрытую ненависть – женскую, мужскую, всеобщую…

Всё правильно, когда жена префекта на фоне этой выскочки выглядит серой простушкой, вывод напрашивается сам по себе: муж этой гордячки не только отпетый рогоносец (с этим-то как раз можно было бы и смириться), но, главное, что он – вор! А от предположения до Уголовного кодекса – несколько шагов, если не один, роковой.

Тем не менее новый префект понимал: за спиной Бальзака влиятельные лица. Тронь – хлопот не оберёшься. Один послужной список этого старикана чего стоит: «Секретарь бывшего Государственного совета на протяжении шестнадцати лет, комиссар секции в Париже 21 июня 1791 года, в день побега бывшего короля я затем занимал пост председателя секции, был депутатом городской коммуны, чиновником муниципалитета, комиссаром и наконец председателем суда, который в ту пору один рассматривал все судебные дела, возбуждавшиеся полицией города Парижа»{20}.

Но его жена… А эти ленты!..

Г. Робб: «Если женщина хорошо одевается, она производит впечатление кокетки и даже легкомысленной, – поучает г-жа Бальзак свою дочь Лору, когда та выходит замуж. – Скоро пойдут слухи, что ее муж уж слишком успешен в делах… Если бы моя матушка в свое время предупредила меня об этом, жительницы Тура не относились бы ко мне так плохо. В силу возраста твоему батюшке хватило такта не перечить мне. Нам по карману были самые элегантные наряды»{21}.

И это при том, что попечитель госпиталя, судя по воспоминаниям современников, довольно ревностно относился к своим обязанностям.

«Он высмеивал человечество только тогда, когда не мог прийти ему на помощь, он многократно это доказывал – вспоминала Лора Сюрвиль. – В лазарете не раз вспыхивали эпидемии, в частности, когда скопилось много солдат, возвращавшихся из Испании; отец обосновался тогда в госпитале и, позабыв о своем здоровье ради спасения других, проявлял усердие, которое у него доходило до самоотверженности. Он устранил множество злоупотреблений, не страшась недоброжелательности, какую возбуждает такого рода мужество, ввел в этом госпитале значительные усовершенствования, в том числе мастерские, где могли работать трудоспособные больные, добился определения им платы за их труд»{22}.

В ноябре 1814 года Бернар-Франсуа будет вынужден перевестись из Тура (где располагался штаб его 22-й дивизии) в Париж, возглавив там снабжение 1-й армейской дивизии.

Итак, о чём это мы? Ах да, о юном Оноре, который даже нами, столь неравнодушными к судьбе этого несчастного мальчика, оказался напрочь забыт. Прости нас, малыш. А заодно прости своих родителей, для которых важнее были дела собственные, нежели хрупкий, болезненный мир будущего гения.

Бедняжка, его вновь куда-то отсылают. Неужели в Париж? В этот город-монстр, где, как он слышал от сверстников, злые клошары обожают есть нежное человеческое мясо, запивая его кислым сидром. Хотя, мысленно тешил себя рассудительный Оноре, это, скорее всего, лишь враки; с другой стороны, если хорошенько наточить старый перочинный нож, подаренный когда-то отцом, тогда не страшны не только грязные клошары, но даже разбойники!

На сей раз папаша определяет сына в частную школу Ганзера и Бёзлена. То был своего рода пансион для учеников лицея Карла Великого в парижском квартале Марэ. Однако проучиться в этом лицее Бальзаку удалось всего восемь месяцев.

Когда войска союзников приблизились к столице, к Оноре приехала квохчущая, как курица-наседка, маменька и, дабы не испытывать судьбу, срочно увезла отрока домой, где он, беря частные уроки, будет жить вплоть до августа.

Париж опустел. Мы совсем забыли о главном: на дворе 1814 год – самый трагический после восхождения на политическом небосклоне яркой звезды Наполеона Бонапарта. Война! Она для бедных французов не прекращалась. Победоносная наполеоновская армия осталась в безбрежных русских снегах. И это казалось немыслимым! Ещё страшнее было другое: теперь вся Европа ополчилась не только на Бонапарта, но и на всех французов. Враг продвигался к Парижу. Поговаривали, что в отместку за сожжённую Москву русские казаки не оставят от французской столицы камня на камне, предоставив грабить горожан алчным полякам. На окраину города, откуда были слышны выстрелы пушек, тянулись жидкие шеренги подростков, возглавляемые хромоногими и безрукими ветеранами. Им предстояло сложить головы на алтаре национального патриотизма.

Впрочем, пушечные раскаты если кого-то и пугали, то только не мадам Бальзак, матушку нашего героя, которая вновь погрузилась в очередной омут «большой любви»: на сей раз её избранником оказался некий испанский граф (бывший беженец) де Прадо Кастеллане, повеса и сердцеед, жизненным кредо которого являлось коллекционировать ветвистые рога мужей своих любовниц. И, надо сказать, в этом деле испанец немало преуспел, затащив в постель очередную заблудшую овцу.

Так что бедняжка Оноре и в этот раз оказался лишь поводом: поводом для maman съездить в Париж, где у неё намечалось любовное свидание. Ничего удивительного, что тёплой встречи с сыном, на которую соскучившийся по материнскому теплу юноша так надеялся, не получилось: мать снова была холодна, как ледяная скала. И по пути домой, когда они уже добрались до Блуа (в это время там находилась императрица Мария Луиза), нервы Оноре не выдержали. Он неожиданно кинулся на мост через Луару, задумав броситься оттуда в реку. Но, на счастье, парапет оказался слишком высок. Бедняжке ничего не оставалось, как забиться в истерике. Теперь Оноре уже ничуть не сомневался: мать его просто не любит!

Через восемнадцать лет Бальзак отомстит матери, описав в «Лилии долины» версию событий, произошедших в марте 1814 года. Там будет всё: неверная замужняя женщина и любовник-испанец, которого заживо замуровали в кирпичной стене спальни. Если учесть, что имя настоящего графа было Фердинанд де Эредиа, то вымышленное звучало… Фередиа.

Холодность со стороны матери Бальзак не сможет забыть до конца своих дней.

В одном из своих писем г-же Ганской он напишет: «Если бы вы только знали, что за женщина моя мать. Чудовище и чудовищность в одном и том же лице. Моя бедная Лоранс и бабушка погибли из-за нее, а теперь она намерена загнать в могилу и другую мою сестру. Она ненавидит меня по многим причинам. Она ненавидела меня еще до моего рождения. Я хотел было совсем порвать с ней. Это было просто необходимо. Но уж лучше я буду страдать. Это неисцелимая рана. Мы думали, что она сошла с ума, и посоветовались с врачом, который знает ее в течение тридцати трех лет. Но он сказал: “О нет, она не сумасшедшая. Она только злюка”… Моя мать – причина всех моих несчастий»{23}.

Дети безжалостны. Особенно, если их безжалостность основана на реальных причинах. Месть Бальзака в отношении своей матушки оказалась ещё хуже: с годами он просто перестал воспринимать её всерьёз. Тоска по материнской ласке у взрослого Оноре сменится равнодушием.

31 марта 1814 года наспех созданное Талейраном правительство собирается у нового патрона. После недолгого совещания Талейран заявляет:

– Людовик Восемнадцатый олицетворяет собой основу государства. Он – законный король!

Уже в апреле отрекшегося от престола Наполеона Бонапарта союзники отправляют в изгнание на остров Эльба в Тирренском море. Франция рыдает! Униженные и оскорблённые парижане, привыкшие к великим победам своих солдат, ведомых доблестным императором, никак не могут смириться с очевидным. Дети Бернара-Франсуа, воспитанные под императорскими знамёнами с золотыми пчёлами, плачут вместе со всеми.

Правда, «траур» по Бонапарту длился недолго. Когда в конце мая герцог Ангулемский торжественно вступил в Тур, горожане его встретили дружным «vivat!».

Тридцативосьмилетний герцог Луи-Антуан Ангулемский являлся старшим сыном графа д’Артуа (будущего короля Карла X) и соответственно племянником двух Людовиков – казнённого шестнадцатого и будущего восемнадцатого. Это был тот самый герцог, которого в 1787 году с подачи Марии-Антуанетты едва не женили на её девятилетней дочери. Планам помешала Революция. Герцог и принцесса обвенчаются лишь в 1799 году, в курляндской Митаве, куда им придётся срочно бежать.

Будучи добровольцем на английской службе, герцог направлялся из Бордо в Париж, где собирался встретить своего дядю, будущего короля Людовика XVIII. По пути в столицу он вознамерился заехать в Тур.

Страна бурлила! Каждый француз жил сегодняшним днём.

Никогда ещё, пожалуй, люди до такой степени не уподоблялись флюгерам. Командование штаба 22-й дивизии (куда был приписан Бернар-Франсуа) устроило банкет и бал в честь его королевского высочества. Бывшие аристократы, отсиживавшиеся в своих замках, наконец вылезли на свет Божий. В поддержании порядка деятельно участвовал лейтенант национальной гвардии де Маргонн.

Однако если мы скажем, что Оноре в те дни сильно волновали политические события, то сильно рискуем оказаться занудами. Наполеон, Бурбоны, франкмасоны – нет, нет и ещё раз – нет! Только не это тогда волновало подростка. Потому что в этом возрасте он засыпал и просыпался с единственной мыслью, будоражащей всё его естество: мыслью о притягательном и недосягаемом… женском теле. Волшебная магия женской красоты буквально сводила юношу с ума! Думы «об этом» пронзали юное тело невидимой молнией, способной расколоть надвое вековой дуб. При слове «женщина» сознание, кажется, покидало его…

Но одно думать, другое – видеть. Бал, насколько знал Оноре, это то место, где… одни женщины! Пятнадцатилетний Оноре, выполняя волю матери, представлял на мероприятии отца, отлучившегося из Тура. Матушка постаралась. Она заказала для «старшенького» ярко-синий костюм; шёлковые чулки… новые кожаные туфли… голубая рубашка с жабо… Оноре чувствовал себя явно не в своей тарелке; тем не менее понимал: наверное, именно так и должен выглядеть галантный кавалер. Глядя на себя в большое зеркало, подросток не мог поверить, что с другой стороны на него с лёгкой ухмылкой смотрит не кто иной, как он сам! Вот уж спасибо, матушка!..

И вот Оноре на балу. Затесавшись в толпу женщин, он смущённо стоял и, наслаждаясь головокружительным, пьянящим ароматом, несколько стыдливо наблюдал за происходящим. И при этом… испытывал настоящий восторг! Его ослепляло всё: огни сотен свечей, тяжёлые малиновые драпировки и, конечно, ослепительный блеск золота и бриллиантов… Но главное – обворожительные женские плечи. Вскоре он поймал себя на мысли, что никак не может сосредоточиться. Женщины… Их было так много! Юные и старухи, красивые и не очень, порхающие и задумчивые. Но все – очаровательные и притягательные. А он… Он не мог поднять глаз, чтобы вволю всем этим насладиться. Потому что его взгляд, не выдерживая женского очарования, от лица очередной красавицы куда-то предательски опускался ниже и ниже – по шее… до плеч… в самый вырез… А дальше… Дальше у него начинала кружиться голова.

Оноре присел, желая в душе оказаться неким невидимкой, которого бы никто не видел, зато он сам мог бы рассматривать всех вместе и каждого (каждую) в отдельности. И вдруг! (Как странно, в этом большом зале почти всё с ним случалось «и вдруг».) И вдруг совсем близко, о Боже, руку протянуть! рядом присела, «как птичка, которая садится в гнездышко», взрослая женщина, обдав несчастного счастливца таким ароматом чего-то запретного и убийственно головокружительного, что юноша буквально опьянел. Позже он напишет: «Меня сразу поразили ее пухлые белые плечи… плечи, тронутые розовым, которые, казалось, вспыхивали, словно обнажились впервые… Я потянулся, дрожа, стараясь разглядеть вырез, и меня в высшей степени заворожила грудь, скромно прикрытая прозрачным газом, однако голубоватые, идеально округлые полушария отчетливо виднелись в кружевах»{24}.

После бала Оноре долго не мог прийти в себя. Эта Фея, с плечами, «тронутыми розовым», и не думала его отпускать. Поселившись в голове юноши, она, казалось, совсем не собиралась никуда оттуда уходить! Впрочем, было кое-что и похуже: он сам не хотел (и даже боялся!) ухода обворожительной Феи. И, словно издеваясь над собой, не раз и не два представлял эту женщину сладострастной, с обнажёнными не только плечами, но и… О, эти влекущие губы… Иногда он видел Её по ночам, причём почти наяву. И даже не одну, а в окружении многих из тех, кого успел выхватить взгляд на том злосчастном балу. Воспоминания об этих женщинах теперь сводили беднягу с ума! Или он уже сумасшедший? Пусть так, только бы снились эти плечи… глубокий вырез на груди… и бесконечные кружева, кружева… Кружева, в тенётах которых спрятано… неведомое счастье.

Впрочем, мечтать было некогда. В июле 1814 года Оноре был зачислен экстерном в Турский коллеж, чтобы заново пройти курс предпоследнего класса. Здесь он получает престижную награду – орден Лилии. Мало того, в официальном сертификате в его фамилии будет сделана серьёзная и важная поправка, ибо здесь она звучала как де Бальзак.

Ну а Бальзак-старший, как уже было сказано, переводится в Париж и назначается снабженцем 1-й армейской дивизии. В этот раз помог Огюст Думерк – сын его бывшего патрона, у которого в интендантской среде было всё схвачено. Жалованье Бернара-Франсуа в 7500 франков позволяет содержать семью и снять большую квартиру на улице Тампль, дом № 40, в квартале Марэ.

Вскоре Оноре вновь начинает учиться в классе риторики в лицее Карла Великого (правда, теперь он переименован в «королевский коллеж»), однако в другом пансионе – некоего г-на Лепитра. Старина Лепитр слыл большим эрудитом, опубликовавшим «Историю обожаемых римлянами и греками богов, полубогов и героев». Но не это послужило главной причиной в выборе для Оноре учебного заведения (улица Тюренн, дом № 9). Во-первых, этот самый Лепитр был другом Бернара-Франсуа и слыл ярым монархистом (времена менялись, а с ними – и нравы); во-вторых, Бернар-Франсуа и Лепитр оба являлись франкмасонами. Ну а в-третьих…

В-третьих, обучение Оноре в пансионе Лепитра – это целая история. Впрочем, и сам г-н Лепитр – не менее интересная история; вернее, заметный винтик во французских событиях Великой революции… Лепитр! Это имя Бальзак не забудет никогда.

С чего начать? Быть может, с того, что именно хромоногий Лепитр мог изменить историю Франции, повернув ход событий совсем в другую сторону. И тогда не случилось бы того, что случилось: Консульство, Империя Бонапарта, Ватерлоо… По крайней мере, Мария-Антуанетта осталась бы точно жива.

Историю изменил винтик, коим не посчастливилось оказаться г-ну Лепитру. Прошлое г-на Лепитра стало его личной бедой, которая тянулась за ним, как кошкин хвост за самой кошкой. Оно, это прошлое, было ещё ужаснее, чем его фамилия, которая в переводе с прекрасного языка Бомарше означает что-то вроде клоуна.

Вспоминая каждый раз о своём давнем конфузе, хромоножка-Лепитр впадал в жуткую депрессию; а порой, закрывшись дома в кабинете, он доставал бутылку крепкого вина и пытался найти утешение в последней капле на её донышке. Часто помогала именно последняя капля, но отнюдь не всегда. В таких случаях считавшийся трезвенником г-н Лепитр ставил на стол вторую бутылочку, и вот тогда…

Тогда-то и начиналось самое страшное. На дне второй бутылки (и он об этом прекрасно знал!) захмелевшего директора ждала не спасительная капля, а нечто другое – вернее, некто, который, не стесняясь, кривил рожицы и пытался выпрыгнуть из тесного стеклянного нутра. В такой момент (и это мсье Лепитр тоже знал!) следовало как можно быстрее закрыть горлышко бутылки пробкой, ибо в противном случае негодник грозил выскочить и… И начать противно щекотать в носу. А далее происходило нечто умопомрачительное: уважаемый директор, г-н Лепитр, принимался безудержно и громко хохотать, будя по ночам не только благоверную, но и добропорядочных соседей.

И лишь после этого напившийся директор в душевном припадке падал на кровать и засыпал на целые сутки. И снилось «хохочущему клоуну» событие, навеки ставшее для него настоящей бедой. Кошмар был один и тот же: ему виделась та, которую он буквально боготворил – обезглавленная королева Мария-Антуанетта; та, которую в 1793 году он должен был спасти. Но не спас. И это при том, что именно он, Лепитр, участвовал в известном заговоре по освобождению несчастной. Заговор провалился. По вине Лепитра. И даже по прошествии лет это буквально сводило последнего с ума. Ужасные кошмары не давали забыть случившееся. Снилась она, Мария-Антуанетта. И её голова. Отдельно от тела. С открытыми глазами. И в неподвижных глазах невинной жертвы читался укор. Нет, не кому-то – а именно ему Лепитру, не спасшему королеву!

Что же произошло?

В революционные дни мсье Лепитр был молод и энергичен, поэтому любое дело ему казалось по плечу. Сведя знакомство с муниципальным чиновником мсье Туланом, поддерживавшим связь с роялистами, в частности с генералом де Жаржэ, он вошёл в группу заговорщиков, готовивших побег королевы из Тампля. Однако в последний момент всё пошло не так.

Вообще, заговоров было два. Быть может, именно поэтому с освобождением королевы ничего не получилось. Хотя, судя по серьёзности подготовки и тому, как близки оказались заговорщики к осуществлению задуманного, остаётся лишь сожалеть о несбыточной мечте Марии-Антуанетты оказаться на свободе. Оба заговора были автономны; а так как проводились в разное время, их руководители ничего не знали друг о друге.

В контексте данного повествования нам интересен первый заговор, в котором принял участие мсье Лепитр.

Итак, заключённой в Тампле с детьми королеве тайно передаётся некое послание, в котором королевский бригадный генерал Франсуа Огюстен Ренье де Жаржэ, муж горничной королевы, сообщает, что, несмотря на риск, готов в любой момент помочь узникам выбраться из тюрьмы. В первых числах февраля 1793 года к Жаржэ является незнакомец с планом по освобождению королевы. Будучи уверен, что перед ним провокатор, Жаржэ едва сдерживается, чтобы не выгнать того взашей. Возможно, встреча этим бы и закончилась, если б не записка, которую передал посетитель. Писала Мария-Антуанетта, почерк которой генералу был хорошо знаком: «Можете вполне доверять подателю этой записки, он будет говорить с Вами от моего имени. Его чувства мне известны, вот уж пять месяцев они неизменны».

Человеком, передавшим послание от королевы, был некто Тулан – известный всему Парижу республиканец, который в минувшем августе при штурме Тюильри одним из первых под огнём швейцарцев ворвался во дворец, за что даже был пожалован революционной медалью, с гордостью носимой им на груди. По этой же причине городская ратуша доверила ему охранять королеву. Но, узнав эту женщину ближе, Тулан, как пишут историки, из Савла превратился в Павла, став её преданным защитником.

Генерал Жаржэ, продолжая не доверять неизвестному, требует от того помочь проникнуть в Тампль для личной встречи с королевой. Несмотря на кажущуюся невыполнимость подобной просьбы, вскоре Тулан передает генералу ещё одну записку от королевы: «Если Вы намерены прийти сюда, было бы лучше поторопиться; но, Бога ради, будьте осторожны, не дайте себя узнать, особенно женщине, которая сидит с нами». (Мария-Антуанетта намекала на некую Тизон, на самом деле оказавшуюся шпионкой.)

Благодаря Тулану, подкупившему тюремного фонарщика, переодетый Жаржэ беспрепятственно проникает в камеру к королеве. Там он предлагает ей поистине дерзкий план побега: переодевшись в форму депутатов ратуши, по поддельным документам служащих магистратуры, якобы проводивших в тюрьме инспекционный обход, покинуть крепость. А так как фонарщика часто сопровождают его дети-подростки, будет нетрудно вывести и детей. Недалеко от выхода, шепчет королеве генерал, их будут ждать три коляски. Поместятся все, уверяет Жаржэ.

Главную роль в этой истории должен был играть именно Лепитр, которому суждено было стать лжефонарщиком. И поначалу он с радостью согласился сыграть в этом историческом спектакле, не догадываясь, что болтать языком и действовать – разные вещи. Беда в том, что Лепитр, в отличие от большинства заговорщиков, согласился участвовать в заговоре исключительно… ради денег. Бывший хромоногий школьный учитель не желал рисковать головой за просто так! А сумма, которую ему предложил генерал Жаржэ, была достаточна для того, чтобы обеспечить себе достойную старость.

И когда до осуществления задуманного оставался один шаг, мсье Лепитр испугался. Ему вдруг явственно показалось, что по пятам идут ищейки, которым наверняка что-то нашептала шпионка Тизон. Лепитра окончательно покинуло мужество. Он уже был не рад, что связался со всеми этими людьми. Хотелось домой, под одеяло, и сделаться невидимым. А потому, пришёл к выводу Лепитр, лучше всего отказаться! Да! Да! Да! Именно так: отказаться! Лепитр в панике. Он в холодном поту и дрожит как осиновый лист.

– Нет, у нас ничего не выйдет, мы провалимся! – старается он убедить Тулана, когда тот, рассердившись, призывает трусишку к совести. – Вывести всех из Тампля – ведь это безумие, авантюра!

– Тогда хотя бы королеву… – пытается уговорить того сотоварищ. – Согласись, вполне осуществимо… А с детьми разберёмся потом.

– Ну да, одного человека легче… Хорошо, попробую, – соглашается Лепитр. – Но сумма остаётся прежней – та, о которой первоначально шла речь…

– Безусловно, – заверил алчного трусишку Тулан.

Однако то, что устроило Лепитра, не устроило саму королеву.

– Как без детей?! – вскричала она, когда услыхала предложение Лепитра. – Нет, это просто невозможно! На кого я их оставлю здесь, в Тампле? Эти изверги выместят на бедных детях всю свою злобу!.. Нет-нет, либо с детьми, либо мы все остаёмся…

В письме генералу Жаржэ Мария-Антуанетта напишет: «Мы лелеяли чудесную мечту – и только. Для меня большой радостью было еще раз в подобных условиях убедиться в Вашей преданности мне. Мое доверие к Вам безгранично. При любых обстоятельствах Вы найдете во мне достаточно характера и мужества, но интересы моего сына – то единственное, чем я должна руководствоваться, и каким бы счастьем для меня ни было освобождение, я все же не могу согласиться на расставание с сыном. В том, что Вы вчера сказали, я усматриваю Вашу преданность, очень ценю ее и, поверьте, понимаю, что Ваши доводы основываются на моих личных интересах, а также на том, что подобный случай никогда более не повторится. Но я не смогла бы найти себе оправдания, если бы была вынуждена оставить здесь своих детей».

Позднее она передаст Жаржэ ещё одно письмо, ставшее прощальным: «Прощайте; поскольку Вы решили ехать, я считаю, что лучше всего Вам это сделать быстрее. Боже мой, как я оплакиваю Вашу бедную жену! И как я буду счастлива, когда мы с нею вскоре соединимся. Никогда не отблагодарить мне Вас за все, что Вы сделали для нас. A dieu! Как ужасно это слово!..»

Генерал Жаржэ сумеет выехать в Турин; после Реставрации Людовик XVIII сделает его генерал-лейтенантом. А вот Тулана казнят. Лепитр же окажется сначала в тюрьме Сент-Пелажи, затем – в Консьержери, откуда, как известно, выход был один – через гильотину. Однако ему здорово повезло: суд вынесет заговорщику оправдательный приговор.

«После 31 мая Террор, господствовавший в Париже, проник и в тюрьму, – пишет А. Ламартин, – увеличив тяжесть заточения. Конвент, после издания декрета о предании суду королевы, разлучил ее с сыном. Этот приказ пожелали прочесть королевской семье. Ребенок бросился в объятья матери, умоляя ее не отдавать его в руки палачей. Королева отнесла сына на кровать и, встав между ним и муниципальными чиновниками, объявила им, что, прежде чем они коснутся его, им придется убить ее. Напрасно грозили использовать силу, если она будет противиться декрету: в течение двух часов она стояла на своем, пока наконец не сдалась, побежденная угрожающими жестами комиссаров. Королева по настоянию принцессы Елизаветы и дочери одела дофина и со слезами передала его тюремщикам. Сапожник Симон, долженствовавший заменить при дофине нежно любившую его мать, отнес его в комнату, где юному королю суждено было умереть. Ребенок два дня пролежал на полу, отказываясь принимать пищу. Цинизм и грубость Симона разрушали тело и развращали душу его питомца. Он обращался с ним так же, как обращаются с дикими зверенышами, отнятыми у матери и посаженными в клетку. Он наказывал его за чувствительность, награждал за дурные поступки, поощрял пороки, учил ребенка с неуважением относиться к памяти отца, слезам матери, набожности тетки, невинности сестры и преданности приверженцев. Он заставлял его петь непристойные песни и стоя прислуживать ему за столом. Однажды, во время одной из диких забав, он чуть не выбил глаз дофину, ударив его салфеткой по лицу. В другой раз он схватил кочергу и, подняв над головой ребенка, грозился убить его… Опьяняемый сознанием своей значимости и вином, этот человек не оказался способен на сострадание»{25}.

Ну и два слова о другом заговоре, вошедшем в историю Франции как «Заговор гвоздики» (Le Complot de l’Oeillet). Его организатором был некто барон Жан Батц.

Суть его такова. 28 августа 1793 года подкупленный полицейский, некто Мишонис, явился в камеру королевы в Консьержери в сопровождении молодого мужчины, в котором Мария-Антуанетта узнала шевалье де Ружвиля. Последний, поклонившись королеве, выронил на пол две красные гвоздики, украшавшие отвороты его сюртука. В цветах Мария-Антуанетта обнаружит записку: «У меня есть люди и деньги». Через пару дней эти же двое обсуждают с королевой подробности побега, который планировался в ночь со 2 на 3 сентября. В тайну посвящены семья консьержей Ришар и служанка Мари Арель. Ночью 2 сентября королева, покинув камеру, прошла две комнаты, после чего ей осталось пройти ещё одну и выйти во двор. На улице её ждал конный экипаж. Однако в последний момент дал слабину жандарм Жильбер, который, остановив королеву, отказался пропустить её дальше. Беглянке ничего не оставалось, как вернуться обратно в камеру. Мало того, малодушный Жильбер тут же подал рапорт своему командиру, подполковнику Дюменилю, после чего о случившемся стало известно Комитету общественной безопасности.

После провала заговора шевалье де Ружвиль скрылся, а Мишонис был схвачен и в июне 1794 года гильотинирован.

Во всём случившемся была немалая «заслуга» трусишки Лепитра.

Драматические события с королевской семьёй превратят хромоногого Лепитра в неврастеника и человека, склонного к запоям. На его глазах разыгрывалась трагедия, которую, если бы не его трусость, можно было бы избежать.

1 августа 1793 года по решению Конвента Мария-Антуанетта будет предана суду Революционного трибунала. На следующий день декрет объявили бывшей королеве. При зачитывании документа на лице вдовы Луи Капета не дрогнул ни один мускул. После гибели супруга и изоляции малолетнего дофина (за месяц до решения Конвента) эту женщину уже вряд ли что могло озадачить или испугать. Попрощавшись с дочерью, вдова поручила детей принцессе Елизавете. Потом взяла узел с платьями и отправилась вслед за муниципальными чиновниками. Проходя через калитку, королева сильно ушиблась головой о перекладину; из раны стала сочиться кровь. Кто-то из чиновников поинтересовался, не сильно ли та ударилась головой?

– Теперь мне вряд ли что может сделать больно…

Марию-Антуанетту поместят в Консьержери[7].

Всё это время королева даже не всплакнула. Она давно поняла, что земной крест, который ей выпало нести, следовало донести до конца, с гордо поднятой головой. Что эта женщина видела в этой жизни? Простые смертные считали, будто, кроме радостей, нарядов и великосветских балов, в жизни избалованной аристократки не было ничего. Но как они все ошибались! О, если бы люди знали, что таилось за ширмой кажущегося благополучия. Всё посыпалось уже в день свадьбы французского дофина и австрийской принцессы. После того как Реймсский архиепископ окропил брачное ложе святой водой, все удалились. Вместе со всеми вышел и… дофин. Первую брачную ночь Мария-Антуанетта провела в одиночестве! Слабая попытка овладеть новобрачной на следующую ночь окончилась для бестолкового мужа досадным поражением. Будущий Людовик XVI сделает в дневнике обычную для него запись: «Ничего». Так с этим «ничего» Мария-Антуанетта, даже став королевой, проживёт все дни супружеской жизни. Правда, ещё будут дети, но они – совсем другое…

Тюремный смотритель Ришар и его супруга встретили августейшую узницу с уважением и сочувствием. Мало того, первую ночь в тюрьме королева провела в комнате смотрителя. Зато в последующие до казни дни вдове пришлось довольствоваться камерой, разделённой пополам: по соседству разместились охранники-жандармы.

Такая учтивость будет стоить чете Ришаров свободы. Вскоре мужа и жену, а также двух чиновников (мы о них говорили), имевших доступ к королеве, арестуют, обвинив в заговоре. Удалят даже служанку. После этого содержание станет ещё хуже – узницу переведут в более тесную каморку, где надзор окажется намного строже.

22 вандемьера (13 октября 1793 года) вдову Капета вызвали в суд. Обвинения (главным обвинителем был некто Фукье-Тенвиль) оказались тяжёлыми – от заговора против Франции до написания контрреволюционных сочинений.

– Как вас зовут? – спросил подсудимую председатель суда.

– Мария-Антуанетта Лотарингско-Австрийская.

– Ваше звание?

– Вдова Людовика, бывшего короля Франции.

– Сколько вам лет?

– Тридцать семь…

Показания свидетелей были организованы исключительно для соблюдения протокола – как принято говорить, для проформы. Клеветники щеголяли перед членами суда красноречием. Депутат Конвента Лекуантр, канонир Руссильон, помощник городского прокурора Гебер, нотариус Силли, служащий министерства юстиции Терассон, бывший городской прокурор Манюэль… Был опрошен даже мэр Парижа г-н Жан-Сильван Байльи.