© Богданова И.А., текст, 2016

© Издательство Сибирская Благозвонница, оформление, 2016

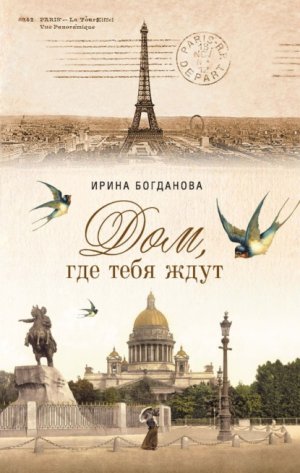

Петроград, 1924 год

Письмо с надписью «строго конфиденциально» привезли с дипломатической почтой.

Инженер Французского посольства Макс Бове, в дореволюционном прошлом штабс-капитан Бовин, взял костяной нож для разрезания бумаги и выразительно посмотрел на секретаршу. Опершись рукой о письменный стол, мадам Лерой задумчиво блуждала взглядом по кабинету, обставленному с предельным аскетизмом – письменный стол, стул и деревянный диванчик. В отличие от воздушных парижанок, вечно сидящих на диете, уроженка Тулузы мадам Лерой обладала внушительными формами, сливовыми глазами и тенью усиков над верхней губой.

– Макс, если вы позволите, я могла бы добавить к вашему интерьеру чуточку женского тепла. – Во время паузы мадам Лерой непринужденно коснулась его плеча.

– Ценю ваше предложение, мой добрый Ангел. Но мне не терпится вскрыть почту, – месье Бове постарался не переборщить с любезностью, предпочитая кокетству иронию.

Все-таки он дал слабину, потому что на губы мадам Лерой наползла томная улыбка. Она покачнулась всем телом, с придыханием сообщив:

– Понимаю и исчезаю, но позже обязательно загляну, и мы продолжим волнующее обсуждение вашей мебели.

«Не было печали…» – по-русски пробормотал Максим Петрович, оставшись наедине с секретным письмом.

Из конверта выпал листок с поручением и половинка сторублевой банкноты «катеньки», оторванная, видно, второпях. Это становилось интересным. Пересев на диванчик, Максим Петрович закинул ногу на ногу и пробежал глазами по строчкам. Надлежало срочно выехать в Ленинград, дабы разыскать Фелицату Андреевну Горностаеву и передать ей инструкцию по побегу из Советской России.

Максим Петрович побарабанил пальцами по колену. Он уже не раз выполнял поручения подобного рода. Но Горностаева… Непостижимая женщина…

Он рассеянно посмотрел в окно, где плескались волны московских улиц, и в памяти возник петербургский сквер, который пересекала невысокая стройная женщина, одетая в лучшем стиле парижской моды. По темным бровям вразлет и алебастровому профилю угадывались капли восточной крови, придававшие ей особую прелесть. Дама была так хороша, что прохожие восторженно провожали ее глазами, а приятель, шедший рядом, изменив своей сдержанности, воскликнул:

– Макс, смотри, это Фелицата Андреевна, жена министра Горностаева! Та, которая подарила Русскому музею бюст работы древнегреческого мастера Кресила! Я имел честь быть приглашенным на вернисаж.

Голос Николая вибрировал от восторга. По тому, как зарделись щеки приятеля, Максим Петрович угадал, что Фелицата Андреевна успела сразить друга своей красотой.

Бродили слухи о происхождении Горностаевой от персидских ханов и о том, что министр без ее совета не предпринимает никаких действий. Она водила дружбу с поэтами и художниками, держала литературный салон и не гнушалась работать сестрой милосердия в больнице для нищих. Быть представленным Фелицате Андреевне в свете почиталось за честь.

Отложив письмо, Максим Петрович удивленно покачал головой: министр Горностаев давно расстрелян, а его вдова, значит, еще жива и все еще в Советской России. После кровавых лет революции это само по себе уже представлялось чудом.

Положив клочок банкноты в карман, он запер письмо в сейф, звучно щелкнувший кодированным замком. Оставалось известить начальство о двухдневной отлучке, и в Петроград. Тьфу ты, забыл, в Ленинград.

Поезд пришел в Ленинград под вечер, когда на вокзальную башню с часами опустились волглые сентябрьские сумерки. Разношерстная толпа с гомоном высыпала на перрон, вскипая пеной людских голов. Платки мешались со шляпами, картузами и заячьими треухами. Поперек дороги две бабы натужно волочили полосатый матрац, набитый чем-то тяжелым. Веселой стайкой шли стриженные под мальчиков комсомолки. Пожилой мужик с окурком в зубах, матерясь, выгружал ящики с живыми курицами. От их истошного кудахтанья пассажиры шарахались врассыпную.

Максим Петрович поскреб рукой небритый подбородок и закинул за спину рогожный мешок с картошкой, успев заметить подозрительно цепкий взгляд мальчишки-беспризорника. Здесь надо держать ухо востро. Максим Петрович незаметно показал мальчишке кукиш, получив в ответ скорченную рожу.

Чтобы избежать столкновения с носильщиком, Максиму Петровичу пришлось потеснить дамочку средних лет. Она зло ткнула его острым кулаком в бок:

– Куда прешь, дярёвня, ослеп, что ли?

Довольный, что его маскарад удался, Максим Петрович нарочито громко цыкнул через губу:

– Извиняй, тетка. Сами мы не местные.

– Я тетка? – дамочка задохнулась от негодования, но Максим Петрович уже успел пробить себе путь к выходу и с наслаждением вдохнул сырой петербургский воздух.

Если бы Бог одарил талантом, то городу своей юности он мог бы слагать оды и писать стансы. Недалеко от Варшавского вокзала Максим Петрович учился в военном училище, в парке Буфф встретил свою первую любовь, а в горячем восемнадцатом до последнего патрона отстреливался от матросского патруля и был ранен в руку.

Горностаева жила неподалеку от центра, в линиях Рождественских улиц. Свернув за угол, Максим Петрович прибавил шагу, подивившись, как быстро успела обнищать бывшая столица. На ум пришла сиятельная нищенка в лохмотьях из шелка и бархата, что ежедневно стояла недалеко от Красной площади, по дороге в посольство.

Из открытых дверей пивной слышались визгливые крики женщин. По мостовой молча и сосредоточенно прошагал отряд красноармейцев.

По привычке строевого офицера Максим Петрович осудил вольную выправку и помятую форму. Не та теперь стать у солдат, то ли дело в наше время. От нахлынувших мыслей об утраченном ему внезапно стало тошно, хоть криком кричи. Да что толку в воплях? Ускользающего времени не воротишь.

Пудовый мешок тяжело давил на плечо, и хотелось горячего чаю. Сахар в Советской России был в дефиците, поэтому Максим Петрович позаботился взять с собой в качестве презента упаковку отличного тростникового сахара из посольских запасов.

Под любопытными взглядами нескольких женщин во дворе он поднялся на третий этаж:

– Эй, хозяева, откройте! – гулким стуком кулак Максима Петровича прошелся по дубовой двери с потертой лакировкой. – Хозяева!

– Чего надо? – лицо ширококостной женщины, распахнувшей дверь, пылало яростью.

– Мне это, – Максим Петрович сделал вид, что припоминает имя, – Фелицату Андреевну. Она со мной сговорилась насчет картошки.

Он тряхнул мешком с резким запахом конского навоза – на улице специально чиркнул мешковиной по лошадиным клубешкам.

– Фу! – резко отшатнувшись, соседка освободила проход в длинный коридор, заставленный старой мебелью. – В конец иди, там твоя Фелицата обретается. Да смотри, не сопри чего-нибудь по дороге. Знаю я вас, прощелыг картофельных. – Она вытянула шею: – Эй, гражданка Горностаева, к тебе пришли!

Больше всего Максим Петрович боялся, что Фелицата Андреевна не поймет ситуацию и на всю квартиру начнет отнекиваться от знакомства, но возникшая в коридорной полутьме женщина сдержанно сказала:

– Прошу сюда, проходите в мою комнату.

На стук кирзовых сапог из двери напротив высунулась любопытная детская мордочка, в арочном проеме – наверно, там была кухня – маячил толстый мужчина в бязевых подштанниках и полотенцем через плечо. Максим Петрович едва удержался, чтобы не сделать ему «козу» в полуголый живот и не сказать: «Бууу».

Упреждая вопрос Горностаевой, Максим Петрович пробасил:

– Хозяйка, мы с вами давеча насчет картошки договаривались, так вот она, кормилица, только что с грядки. Пальчики оближете – рассыпушечка!

– Проходите.

Голос Фелицаты Андреевны звучал ровно, без тени удивления.

«Железная женщина», – восхитился про себя Максим Петрович, с облегчением захлопывая за собой дверь комнаты.

Он повернулся к Горностаевой, сразу обратив внимание на ее тусклую кожу, присущую людям с плохим питанием, и безнадежно спокойный взгляд темных глаз. Она была одета в серую сатиновую юбку и персиковую блузу навыпуск. Максим Петрович заметил тонкую полоску брюссельского кружева у ворота и подумал, что блузка помнит лучшие времена своей хозяйки.

Видимо, он застал Фелицату Андреевну за стиркой. Она вытерла о передник распаренные руки со стертыми костяшками, посмотрела на него и, ожидая объяснений, произнесла:

– Вы уверены, что пришли по адресу? Я ни с кем не договаривалась насчет картошки, да и платить мне нечем.

Горностаева указала на тесное пространство, где доминировал массивный шкаф, выпукло отсвечивающий резным кокошником. У окна стоял стол, рядом, по обеим сторонам от него, стояли обитая гобеленом кушетка и потертый кожаный диван. На диване сидела девочка-подросток.

– Фелицата Андреевна, я не продаю картошку.

– Нет? А кто же вы?

– Позвольте представиться. В прошлом штабс-капитан Бовин Максим Петрович, ныне французский гражданин Макс Бове. Я пришел предложить вам помощь от ваших друзей.

Сплетя пальцы, Фелицата Андреевна ждала продолжения. Максим Петрович опустил на пол мешок и покосился на девочку.

Хозяйка сделала успокоительный жест:

– Рекомендую, моя дочь Таня. У меня нет секретов от нее. В тяжелые времена дети взрослеют рано.

– Пожалуй, – немного поколебавшись, Максим Петрович решил сразу перейти к делу: – Я понимаю вашу настороженность, госпожа Горностаева, поэтому извольте взглянуть сюда.

Он достал из внутреннего кармана обрывок банкноты и спросил:

– Говорит ли вам о чем-нибудь этот знак?

От ее лица отхлынула кровь, сделав его мраморно-бледным, как у античной статуи. Она разомкнула губы:

– Танюша, поди встань у двери.

Порывистым движением девочка соскользнула с дивана и заняла место караульного у двери, прикрыв собой замочную скважину. Горностаева удовлетворенно кивнула головой и мимолетно приложила палец к губам в знак молчания.

Вся сцена происходила словно в немом кинематографе. Максим Петрович на миг почувствовал себя актером. Не отводя взгляда, он наблюдал, как Фелицата Петровна взяла со стола карманное издание Евангелия в жестяном переплете, отогнула скрепы обложки и достала оттуда клочок «катеньки».

Хотя она казалась внешне спокойной, на тонкой шее пульсировала голубая жилка.

– Давайте сложим, – предложила она.

Максим Петрович понимал ее напряжение, ведь окажись он провокатором… От тяжелого воспоминания сдавило виски и в уши плеснул отчаянный крик невесты, который преследовал его в кошмарных сновидениях:

– Отпустите Макса, он ни в чем не виноват! Макс! Нет!

Заломив ему руки за спину, двое красноармейцев волочили его по сугробам. Из разбитого рта на китель стекала тонкая алая струйка крови. Наденька, простоволосая, в домашнем платьице, бежала сзади. Она даже не успела переобуться, увязая в снегу ногами в тонких матерчатых туфельках.

Один из солдат развернулся, и его приклад с силой ударил Надю в грудь. Охнув от боли, она стала медленно падать на колени, и тогда в глубине двора появилась фигура человека, выдавшего Макса ЧК. Старый знакомый, друг юности веселой…

Господин Бове тряхнул головой, прогоняя наваждение, много лет не дававшее ему покоя.

Банкнота совпала идеально, и на щеки Горностаевой вернулся румянец.

Она предложила:

– Прошу вас, Максим Петрович, присаживайтесь. Я так понимаю, у нас мало времени. Наши соседи любопытны, и вряд ли покупка картошки может осуществляться в течение часа.

Как ни хотелось Максиму Петровичу напроситься на чай, пришлось согласиться с разумными доводами. Садиться он не стал, а подошел вплотную к Фелицате Петровне и дерзнул взять ее за руку. Поднеся к губам пальцы, грубо пахнущие хозяйственным мылом, произнес:

– Я уполномочен предложить вам побег из Советской России.

Идя с поручением, он предполагал увидеть радость на лице Горностаевой, потому что вырваться из кровавого месива мечтали многие, но в ее глазах отразилась боль.

– Я не могу!

Максим Петрович поразился:

– Как? Почему? Фелицата Андреевна, я отказываюсь вас понимать.

– Да что здесь понимать, мой милый. – Ее осанка вдруг снова стала царственной, как бывало в прежние времена. – Существуют люди, которые зависят от меня, и я не могу их подвести.

Такой поворот событий привел Максима Петровича в замешательство. Он горячо запротестовал:

– Но, Фелицата Андреевна, подумайте о дочери! Вы можете погибнуть сами и погубить ее. Разве вы не знаете, что детей репрессированных родителей отдают в детдом, где заставляют носить пионэрские галстуки и плевать в портрет Государя Императора!

Слова Фелицаты Андреевны прозвучали твердо и холодно:

– Я благодарна вам за труд и выслушаю инструкции, но не смогу дать ответ об отъезде без совета моего духовника. Как он скажет, так и будет. Я дам вам знать о моем окончательном решении.

Кусок ситного хлеба, чай с сахаром и толика душевного покоя – много ли человеку надо для счастья?

Уложив Таню и погасив свет, Фелицата Андреевна села на диван и стала на ощупь вязать носки, чтобы обдумать как следует предложение о побеге. Мерная работа упорядочивала мысли и не позволяла отвлекаться на эмоции. Уставшая от стирки спина удобно лежала на пуховой подушке, обтянутой телячьей кожей, – остаток прежней роскоши.

К вязанию Фелицату Андреевну пристрастила горничная Груша, сноровистая девушка из Таицкого имения матери. Фелицате тогда исполнилось десять лет. Вместе с Грушей они вязали куклам платья, а потом, когда началась мировая война, уже замужняя Фелицата Андреевна принялась вязать жилетки для солдат. Конечно, у них с мужем было достаточно денег, чтобы купить теплые вещи, но Фелицате Андреевне казалось нестерпимым бездельничать в трудную для страны годину.

Итак, побег… Она перебросила нитку через палец и подвела петлю. Побег…

Это опасно и рискованно. Если поймают, расстрел неизбежен. С дворянским происхождением и клеймом «бывшая» рассчитывать на революционное милосердие не приходится.

Остаться в России было равносильно самоубийству. Рано или поздно, но тюрьмы не избежать, и тогда Танюша останется беззащитной сиротой.

При мысли о дочери острая спица больно уколола палец. Фелицата Андреевна опустила вязание на колени, вспомнив, как они с матушкой ездили в пустыньку около Пскова к старцу Матфею.

Фелицате тогда было около тринадцати лет – нынче столько сравнялось Тане. День стоял серый, с редким моросящим дождиком. Сквозь прорехи в облаках дождевая пыль перемешивалась с солнцем, создавая удивительную картину разноцветного воздуха, подкрашенного золотистыми искринками. Не доезжая с километр, матушка попросила кучера остановить двуколку, дальше они пошли пешком, пачкая юбки в жирной грязи цвета малахита.

Над куполом кружевного зонтика матушки кружились мошки. С еловых веток осыпались прозрачные капли. На мощном сосновом стволе трудился красноголовый дятел. Пахло сыростью, лесом и… счастьем.

Старца они застали на полянке около скита. Подоткнув рукава подрясника, отец Матфей колол дрова. После каждого взмаха его дыхание становилось тяжелым и прерывистым, и он покорно опускал очи долу.

– Старый стал, матушки, сила уже не та, – сказал он, заметив подошедших.

Смуглое лицо старца было так сильно изрезано морщинами, что кожа казалась корой старого дерева, в глубине которой полыхали яркие молодые глаза.

Матушка поклонилась низко, поясно, и подтолкнула вперед Фелицату:

– Благословите дочь, батюшка.

Отец Матфей прищурился и протянул руку к Фелицатиному лицу, ощупав черты, как слепец.

– Хорошая барышня, сердечная, но благословлять не стану. – Он помолчал. – Она будет благословенна в своих потомках.

Резко отвернувшись, батюшка снова взялся за топор и принялся тесать щепу, приговаривая:

– Эх, люди-щепочки, полетят они по ветру, когда коренной лес рубить станут.

Тогда Фелицата Андреевна не поняла слова старца, но впоследствии память о визите с каждым днем наполнялась новым смыслом, где имела значение любая мелочь – и топор, занесенный вверх, и легкие щепы, и слова о потомстве, единственной веточкой которого была Таня.

Прервала размышления громкая возня в коридоре и протяжный пьяный вопль соседа:

– Нюся, щей наливай, муж пришел!

Ему ответил визгливый женский голос:

– У собутыльников столовайся. Шиш тебе, а не щи. Я к тебе стряпухой не нанималась.

Сосед громыхнул:

– У министерши спроси. Пусть поделится с рабочим классом, фифа дворянская.

Фелицата Андреевна вздохнула и щелкнула спицами. В темноте комнаты предметы меняли очертания, но, поднимая голову, Фелицата Андреевна то и дело смотрела в сторону стола, на котором лежало Евангелие с вложенной внутрь купюрой.

Максим Петрович не сообщил, кто именно хлопочет об их с Танюшей побеге, сказал вообще – друзья. Мысли беспорядочно заметались в догадках, не находя точку опоры. Конечно, друзей в эмиграции оказалось много, но они едва сводили концы с концами, а побег стоит немалых денег. По долетающим из-за рубежа слухам, княгиня Нарышкина мыла полы в музее, а граф Толстой перебивался случайными заработками и мечтал помириться с Советами.

В восемнадцатом году сторублевая купюра была поделена с сестрой Олей, чтобы иметь возможность узнать, от кого посланец. Но недавно Оля умерла в Швейцарии. По слухам, от инфлюэнции. Несколько лет назад Оля уже присылала нарочного, но тогда они с Таней отказались ехать. Танюша болела бронхитом, а кроме того, подумалось о нищенке, жившей только ее подаянием. И об отце Игнатии, которому надо помогать на приходе. И об обезумевшей профессорше Мизулиной, что бродила по дворам, стуча в сковородку, но каждый день заглядывала к ним с Таней попить чайку. За чашкой кипятка Мизулина сразу засыпала, и Танюша накрывала ее своим пальтецом.

Фелицата Андреевна повторила:

– Будешь благословенна в своих потомках.

Завтра с самого раннего утра надо пойти к отцу Игнатию и просить благословения на отъезд. Как он решит, так и будет. Времени в обрез: Максим Петрович сказал, что ровно через неделю надлежит быть в Архангельске, откуда отплывает французский пароход. А из Петрограда до Архангельска несколько дней пути, если посчастливится достать билет на поезд.

Отец Игнатий Никольский был сыном священника из маленького сельца Изсад в Ново-ладожском уезде. Роста он был среднего, очень худой, с вечно всклокоченной бородкой и глубокими серыми глазами, в которых часто мелькали мягкие смешинки.

Родился отец Игнатий в розвальнях, «чтоб по жизни быстро катилось», – шутил он иногда в дружеской компании. Мамушка на сносях ехала в соседнее село к родителям, да заплутала в снежной круговерти.

– Ахти, сколько страху натерпелась, – вспоминала она впоследствии, – буран, ни зги не видно, лошадь встала как вкопанная, ни тпру ни ну, вдали волки воют, а у меня дите на свет Божий просится. Едва не померла от страха и боли, да начала Господу молиться, а между схватками кричала слова Игнатия Богоносца: «Я – пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым». И как мне на ум такое пришло? Сама не ведаю. Но когда пискнул младенчик тонким голосом, то лошадь стронулась с места и пошла прямо к дому. Игнатием и назвали мальчонку в честь Богоносца. Пусть слово Божие в мир несет.

Отроком отец Игнатий учился в школе для мальчиков в Новой Ладоге, потом была Санкт-Петербургская духовная семинария и назначение псаломщиком в Знаменскую церковь при кожевенном заводе. Настоятель церкви, отец Феофил, встретил новичка сурово. Отченька был человеком крутого нрава, неоправданно придирчивый. Порой и кочергой по спине охаживал. Много раз отец Игнатий слезами обливался, но ни разу не жаловался и плохого слова в адрес настоятеля не говорил, только усиливал пост и молитву, упрашивая поселить милость в душу отца Феофила.

На третий год служения отца Игнатия на заводе случилось несчастье: когда отец Феофил окроплял цеха святой водой, в огромный чан с дубильной кислотой случайно угодил мальчишка-подсобник. Заводской шум резанул острый, захлебнувшийся крик. Отец Феофил взмахнул кропилом и застыл, забыв опустить руку. С разных концов цеха к чану бежали рабочие, но отец Игнатий всех опередил. Не забыв перекреститься, он черной птицей взлетел по деревянной приставной лесенке и упал в вязкую жидкость с острым аммиачным запахом. Глаза и легкие моментально запалило, словно огнем. Задыхаясь от кашля, отец Игнатий подхватил мальчишку, который в безумном ужасе отбивался руками и ногами.

Ох, и тяжел был постреленок! Дрожа всем телом, отец Игнатий выпихнул мальчишку в протянутые руки и только затем сам перевалил через край чана.

– Воды! Воды! – гремели по цеху крики рабочих. – Несите ведра!

Откуда-то сзади на голову отца Игнатия хлынул поток воды. Едва устояв под напором, он посмотрел на спасенного. Тот лежал на полу, и его лицо из белого, как будто заиндевевшего, быстро становилось огненно-красным.

Смывая кислоту, на мальчишку потоком лились ведра воды. Отец Феофил громко молился за здравие.

Отец Игнатий крикнул:

– Ему надо в больницу!

Беглым взглядом он посмотрел на лица рабочих, стоявших кругом:

– Несите парня к выходу! – и повернулся к отцу Феофилу: – Дозвольте, отец Феофил…

Настоятель кивнул:

– Благословляю.

Расталкивая толпу руками, отец Игнатий помчался вперед к дороге, чтобы остановить извозчика. Позади него с гомоном и оханьем несколько рабочих тащили мальчишку.

Кожевенная фабрика в силу своей зловонности была расположена в глубине квартала и пряталась между двух проулков, куда редко заезжали извозчики. Рабочий люд на своих двоих ходит – чай не баре пролетки нанимать.

Отец Игнатий заметался от корпуса к корпусу. Отчаянно глядя на дорогу, он непрерывно причитал:

– Господи, помоги, не оставь раба Твоего!

Когда из-за поворота показался изящный дорогой экипаж, отец Игнатий почувствовал пустоту внутри: не остановится! Но все же пошел навстречу, крестообразно раскинув руки.

– Стой!

Под крик возницы: «Осади, зашибу!», коляска остановилась, и он увидел ясные глаза молодой дамы, смотрящие на него с немым вопросом.

Так отец Игнатий познакомился с Фелицатой Андреевной, тогда она еще не была замужем.

Спасенный мальчик ныне вырос и стал председателем рабочкома на кожевенной фабрике. Носит галифе, маузер в деревянной кобуре и грозится закрыть церкви за ненадобностью. И так бывает: все в воле Божией.

С того случая отец Феофил подобрел, будто шторм на Ладоге стих, даже помог отцу Игнатию выбрать невесту – дочку дьякона Вареньку.

Он влюбился в нее сразу, едва услышав рассыпчатый, звонкий смех, от которого на лицах окружающих расцветали улыбки. Варенька имела премиленький курносый носик, толстую русую косу и легкий характер, помогающий душе никогда не предаваться унынию. Первенца отец Игнатий с Варенькой ожидали с трепетом.

Мальчика собирались назвать Юрием, а девочке подобрали имя Евпраксия, – так захотела Варенька.

В день, когда отца Игнатия рукоположили в иереи, он одновременно стал и отцом и вдовцом. Горько оплакав молодую супругу, батюшка весь ушел в служение Церкви, не переставая твердить, что в этом мире есть только два пути: тот, что выбирает тебе Господь, и тот, что ты выбираешь сам. Он старался идти первой дорогой.

Рассвет застал Фелицату Андреевну одетой для выхода на улицу. Потрепанное пальтецо на тонкой подкладке почти не грело, а ботинки давно прохудились и в сырую погоду набирались воды. Купить другую одежду возможности не представлялось, потому что устроиться на работу было равносильно выигрышу в лотерею. Одно время Фелицате Андреевне посчастливилось получить место уборщицы в керосиновой лавке: хозяин предпочитал нанимать дворянок, объясняя, что они не воруют. Но лавка закрылась, и начались ежедневные хождения на биржу труда, куда стояли длинные молчаливые хвосты очереди. В народе так и говорилось: «пойти хвоститься».

– Мама, ты куда? Хвоститься? – Танюшин сонный голос был полон тепла и неги.

Фелицата Андреевна подошла к кушетке и погладила дочку по голове, путаясь пальцами в шелковых волосах.

– К отцу Игнатию. Мне надо посоветоваться.

– Мама! – откинутое одеяло полетело на пол. Танюша резво соскочила с кровати и состроила укоризненную мину. – Я тоже хочу к отцу Игнатию! Почему ты идешь одна?

– Танечка, это очень срочно, – начала оправдываться Фелицата Андреевна, но Таня ее не слушала, легким ветерком летая по комнате. Через голову натянула блузку, взметнула юбкой, побежала в кухню умываться, успев на ходу чмокнуть в щеку:

– Мамочка, без меня не уходи. Я одну минутку!

Ожидая Таню, Фелицата Андреевна присела на краешек стула. Как ни старалась она выглядеть спокойной, но руки выдавали волнение, то теребя носовой платок, то играя чайной ложечкой в сахарнице, наполненной подарком Максима Петровича – тростниковым сахаром.

Таня прибежала румяная, с влажными щеками и блестящими глазами:

– Я готова! Вот видишь, мамочка, я тебя совсем не задержала. Как ты думаешь, Юра будет дома?

– В семь утра, наверное, да. Тем более сейчас вакации и школа закрыта, – сказала Фелицата Андреевна, думая, что Таня совершенно не умеет скрывать свою детскую влюбленность в сына отца Игнатия. Юра был старше Танюши на три года, но в отрочестве три года – целая пропасть. Он – задумчивый шестнадцатилетний юноша со спокойными серыми глазами, а она – кудрявая болтушка, ни минуты не сидящая спокойно.

Чтобы не разбудить соседей, по коридору прошли совсем бесшумно, крадучись.

«Как тати в ночи», – плеснулась горькая мысль. Когда-то она проходила этим коридором, звонко щелкая каблуками и скидывая на руки горничной соболье манто.

Казалось, что так будет всегда, но Господь смирил.

На улице стоял осенний туман, картинно подкрашенный пятнами желтых листьев. Сквозь ажурную решетку ворот виднелась серая башенка дома, где до переворота жил военный министр Сухомлинов, проворовавшийся на взятках. Поговаривали, что он отравил свою вторую жену, чтобы жениться на Екатерине Бутович, которая моложе его на тридцать пять лет. Фелицата Андреевна поежилась – неприятная была семейка.

Танюша резвой козочкой бежала впереди. Глядя на дочь, Фелицата Андреевна обмирала от нежности и жалости. Из осеннего пальто Таня выросла, поэтому рукава едва доставали до запястья. В чем она будет ходить зимой, если отец Игнатий не благословит на отъезд? Сердце в груди сжималось в тревожном ожидании.

Отец Игнатий считал себя везучим, потому что жил в отдельной квартире, если можно назвать квартирой каморку возле лифта – три шага вдоль, три поперек, туалет за ширмой и узкое окно под потолком.

Прежде, при домовладельце купце Сотникове, в каморке наниматели оставляли вещи, которые не желали тащить с собой в квартиры, например велосипеды или детские санки. Там же для лифтеров были оборудованы туалет и водопровод.

За послереволюционное время каморка успела послужить дровяником, отхожим местом для окрестных забулдыг и складом всякой рухляди. При последнем назначении она едва не сгорела, и, чтобы соблюсти пожаробезопасность, управдом предложил поселиться туда отцу Игнатию. Вселяясь, отец Игнатий с Юрой вытащили к помойке поломанного гимнастического козла с тремя ногами и огромные напольные весы, на каких лавочники взвешивают мешки с крупой. Весы сразу подобрала чья-то хозяйственная рука, а козел все лето упрямо простоял у забора, пользуясь большой популярностью у голубей и котов.

Расчистив жилье от грязи, отец Игнатий навесил новую дверь и врезал замок, милостиво выданный управдомом. Протягивая связку медных ключей, тот уважительно сказал:

– Старинной работы замок, сносу не будет. Сейчас таких не делают.

Три ключа на проволочном колечке в тусклом оконном свете качались золотыми рыбками. После долгих мытарств семьи по чужим углам, ключи показались залогом надежного и долгого счастья. Чтобы удостовериться в реальности происходящего, Юра несколько раз открыл и закрыл замок, отзывающийся на действие мягким щелчком металлического язычка.

В крошечную комнату удалось втиснуть письменный стол, на угол которого встали примус, два стула и узкий диванчик отца Игнатия. Юра спал на парусиновой раскладушке, подсунув ноги под стол.

Заселившись в собственные хоромы, отец Игнатий вознес к Богу благодарственную молитву, всем сердцем чувствуя, как над ними с Юрой распростерлась Его благословляющая длань.

Когда ранним утром раздался стук в дверь, отец Игнатий варил на примусе овсяную кашу. Готовить он не особо любил, но со дня смерти жены взял себе за правило не отлынивать от домашней работы, принимая ее с прилежанием послушника. В доме всегда было чисто, а на столе стояло то, что Бог послал.

Вертикально воткнув ложку в кастрюлю, отец Игнатий кинул взгляд на крепко спящего сына. Юра зарылся в одеяло с головой, и разбудить его могла бы только пушечная стрельба каменными ядрами.

Запахнув подол подрясника, отец Игнатий боком протиснулся к двери и повернул ключ. Он никогда не спрашивал: «Кто там?» или, не приведи Господи: «Что надо?» Раз человек стучит в двери, значит, его направили по адресу высшие силы.

– Радость-то какая! Фелицата Андреевна, Танюша! – слова застыли на его губах, едва он увидел побледневшее лицо Горностаевой с тревожно-ищущими глазами. Хотя внешне она старалась держаться спокойно, покрасневшие веки выдавали бессонную ночь, пропитанную мятежным духом.

– Батюшка, отец Игнатий, мне надо с вами посоветоваться, – она припала к его руке, как ребенок в поисках родительской поддержки.

– А Юра спит? – мышонком пискнула Танюша.

Отец Игнатий удивился, что от звука ее голоска Юра подскочил, словно карась на крючке, недоуменно озираясь по сторонам.

– Таня, Фелицата Андреевна, папа.

Сидя на раскладушке в растянутой майке и трусиках, он непонимающе хлопал глазами, наливаясь пунцовым румянцем по мере осознания яви.

Фелицата Андреевна деликатно попятилась назад:

– Понимаю, мы с Танюшей не вовремя.

Отец Игнатий успокоил ее взмахом руки:

– Юра оденется моментально. А у меня, – он повел носом, – кажется, горит каша.

Ненадолго прикрыв дверь, отец Игнатий почти сразу распахнул ее снова. Полностью одетый Юра стоял посреди комнаты и лихорадочно приглаживал вихры ладонями.

Фелицата Андреевна вошла и села на диван:

– Юрочка, я прошу тебя, развлеки Танюшу, – она сделала паузу, предоставив Юре угадать, что хочет остаться с отцом Игнатием наедине.

Тот взял Таню за руку:

– Пойдем, прогуляемся.

Поблагодарив Юру взглядом, Фелицата Андреевна сплела пальцы, стиснув их добела.

– Отец Игнатий, мне вчера предложили побег за границу.

Медленно, как бы боясь спугнуть тишину, разбавленную пыхтеньем каши, отец Игнатий выключил примус и сел рядом с Фелицатой Андреевной. На лестнице слышались чьи-то шаркающие шаги, железной дробью капала вода из крана. Прежде чем начать разговор, отец Игнатий прикрыл глаза и стал читать про себя молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!»

Тысячи раз повторенные слова каплями падали в душу, наполняя ее словно иссохшую чашу. Порой во время молитвы отец Игнатий чувствовал такой трепет, что плакал от осознания своей ничтожности и от любви к Тому, Кто одаривает его Своими милостями.

Под окном прогрохотала телега и снова все смолкло.

Отец Игнатий повернулся к Фелицате Андреевне и посмотрел в ее глаза:

– Фелицата Андреевна, вам необходимо рискнуть.

Она подалась вперед, схватившись рукой за воротник пальто:

– Рискнуть остаться или рискнуть ехать?

– Ехать, конечно. Думаю, выбор у вас невелик, но всем сердцем чувствую, что Господь не оставит. А я буду за вас молиться.

– Но как же без меня друзья, вы с Юрой, старуха-профессорша? Ведь мы должны тронуться в путь немедленно, – ее лицо отразило муку сомнения. – Батюшка, если я уеду, то мы больше никогда не увидимся…

– Справимся, Фелицата Андреевна, не сомневайтесь. И с разлукой справимся, и с делами скорбными. Вам надо Танюшу спасать, верьте мне, сейчас это самое важное в вашей жизни.

– Значит, благословляете?

– Благословляю.

Взметнувшаяся в крестном знамении рука подвела черту под метаниями, колебаниями и страхом, которые взвалил на себя отец Игнатий.

– Батюшка, родной батюшка, спаси вас Господи!

Фелицате Андреевне стало тепло и спокойно.

«Как у Христа за пазухой», – выскочила из памяти старинная поговорка.

– Я должна сказать Тане о нашем решении, – приоткрыв дверь, она позвала: – Таня, Танюша, поди-ка сюда.

Сидевшая на подоконнике Таня живо соскочила вниз и потянула Юру за руку:

– Юра, пошли, я знаю, мама скажет нам что-то важное.

В отъезд из Ленинграда Таня не верила до той самой минуты, пока не показалась квадратная башня Московского вокзала.

Она схватила за руку Юру, который пошел их провожать, и поняла, что сейчас заплачет.

До этого происходящее казалось забавным приключением наподобие интересной книги. Начинаешь читать – таинственно и чудно. Закрыл книгу – и вокруг снова привычный мир коммунальной квартиры, где на кухне дерутся соседки, а по коридору плывет запах щей, сдобренных горелым салом. Отделаться от соседей Таня не возражала, но мысль о том, что прямо сейчас поезд навсегда увезет от друзей, от отца Игнатия и, главное, – от Юры, приводила ее в ужас.

Опасаясь, что Юра заметит ее настроение и рассмеется, Таня постаралась растянуть рот в беспечной улыбке, но с каждым шагом губы дрожали все больше и больше, пока она не поняла, что щеки мокры от слез.

Мама шла впереди с небольшим чемоданчиком в руке. Он был пуст, потому что инструкция, переданная господином Бовиным, предписывала вещей не брать – только документы и деньги. Но пассажир без багажа станет привлекать внимание, поэтому мама достала из-под кушетки кожаный чемодан с никелированными нашлепками на уголках.

– Когда приедем в Архангельск, оставим багаж в зале ожидания, – сказала мама. – Кто-нибудь подберет.

Чемодана Тане тоже было жалко. В нем хранились две куклы, Поля с Олей, и плюшевый мишка, подаренный покойным папой. Перед выходом из дома Таня уложила кукол и мишку на свою кровать и накрыла покрывалом. Хотела напоследок напоить их чаем из кукольного сервиза, но постеснялась мамы.

Украдкой от Юры она вытерла щеку тыльной стороной ладони. Но Юра заметил и посмотрел грустно-грустно, а потом крепче сжал Тане руку:

– Я буду скучать без тебя, Танюшка.

Таня почувствовала, что от рева ее нос стал как слива. Опустив голову, она сверлила взглядом чемоданчик, словно надеясь, что мама сейчас поставит его на землю, обернется и скажет: «Никуда мы не поедем, Танечка. Останемся в Петрограде. Чему бывать – того не миновать».

Но мама уверенно лавировала в толпе людей, пробираясь к кассам:

– Дети, подождите меня здесь.

Таня и Юра отошли в сторонку под навес парусинового козырька табачной лавки. На них подозрительно покосилась толстая лоточница с ящиком пирогов и на всякий случай прикрыла товар белой тряпицей.

– Хочешь пирожок? – спросил Юра.

Не дожидаясь ответа, он купил пирожок с повидлом, масляно отсвечивающий жареным боком.

Пирожки Таня любила. Она с благодарностью надкусила пушистое тесто и всхлипнула:

– Таких пирожков больше не будет. Я знаю, – она понизила голос, – там, куда мы едем, пирожки не пекут.

Таня жевала с таким безнадежным видом, что Юра не выдержал и легонько обнял ее за плечи.

Она почувствовала его легкую, теплую ладонь, на которую прежде всегда могла опереться, и пирожок показался ей горько-соленым.

Чтобы разрядить обстановку, Юра сказал:

– В этом году закончу школу и поступлю в летное училище. Стану летчиком и полечу на Северный полюс.

– Правда? – Таня перестала жевать. – Это ты замечательно придумал. Я тоже не отказалась бы стать летчицей или путешественницей. Представь: ночь, пустыня, а я в белом бурнусе еду верхом на верблюде. – Взмахом руки с пирожком она обрисовала контур верблюжьих горбов и истерически рассмеялась: – Но ты про это никогда не узнаешь, потому что я уезжаю, а ты остаешься. И когда я вырасту, то мне некуда будет приезжать, потому что нашу комнату конфискуют.

Таня говорила серьезно, как взрослая, блестя глазами, полными горячей влаги. Растрепавшиеся по плечам волосы лезли в глаза, она заложила прядь за ухо:

– Мама идет. Хоть бы она не купила билеты, хоть бы не купила!

Остановившись посреди вокзальной толчеи, Фелицата Андреевна подняла вверх руку с билетами:

– Таня, Юра, идите сюда.

– Купила, – убито прошептала Таня. – Никуда не поеду, сяду тут и буду сидеть, пока поезд не отправится.

– Надо ехать, Танюша, – Юра постарался воспроизвести те же интонации, с какими отец Игнатий благословлял Фелицату Андреевну, но голос дрогнул, и получилось неубедительно и жалко.

По мере продвижения к поезду, сутолока на платформе становилась все яростнее, перерастая в смерч из людей, вещей и паровозных гудков. Пожилая женщина, сложив руки рупором, хрипло кричала: «Маруся, где тебя окаянную носит?» Толпа теснила ее в сторону, но женщина расталкивала всех локтями и снова протяжно заводила: «Маруся! Маруся!»

Кто-то снизу схватил Таню за ногу. Едва не упав, она наткнулась на пухлощекого малыша на деревянной лошадке-палочке.

Паровоз на Архангельск ждал под парами, выплевывая в небо клубы черного дыма. В раскрытых дверях вагона стояли проводники, из окон смотрели пассажиры.

Фелицата Андреевна обернулась:

– Таня, поспеши, вот наш вагон. Прощайся с Юрой.

Легко наклонившись, Фелицата Андреевна поцеловала его в щеку, на миг прижавшись головой к Юриной груди в теплой суконной куртке.

– Спаси тебя Бог, Юрочка!

Тяня тоже хотела поцеловать Юру, но в последний момент застыдилась и деревянно застыла, вцепившись в дверной поручень. Простые слова прощания царапали горло, как осколки стекла. Руке передавалось дрожание поезда, готового к отправке. После длинного паровозного гудка провожающие закричали и стали махать платками.

Таня тоже напрягла голос, стараясь перекрыть общий шум:

– Юра, я приеду! Вот увидишь, приеду.

Поезд тронулся, и Юра сделал несколько шагов вслед за ними, а потом побежал, расталкивая людей. Таня испугалась, что он упадет на рельсы, но Юра рванул ворот куртки, одним движением сняв с шеи медный ключ на льняном шнурке:

– Таня, возьми, это тебе, чтобы было куда приехать!

Всю дорогу до Архангельска Таня сжимала медный ключ в кулаке, представляя, как однажды вернется в Петроград, пройдет по знакомым улицам и откроет дверь Юриной квартиры. Юра, конечно, удивится и пригласит ее выпить чаю. Она сядет за стол, возьмет в руки теплую чашку со щербинкой на краю и будет рассказывать, как они с мамой устроились на новом месте и как сильно скучают. На примусе будет тихонько бурчать чайник, а за окном чирикать воробьи, которым отец Игнатий привычно насыплет крошки на подоконник.

Хотя до Архангельска поезд шел почти пять дней, дорогу Таня запомнила плохо. Дни слились в одни сплошные сутки из нудной дремы и тягостного молчания, когда говорить совсем не хочется да вроде бы и не о чем. Все давно говорено-переговорено, а обсуждать соседей по вагону неинтересно и скучно.

Они с мамой спали на одной полке, поэтому было тесно и неудобно. Несколько раз мама разрешала Тане выйти на остановках, чтобы размять ноги и подышать воздухом. На одном полустанке поезд простоял несколько часов кряду, и за это время его осадили крестьянские женщины, продающие вареную картошку и соленые огурцы. От картошки шел вкусно пахнущий пар, и Таня посмотрела на маму так умоляюще, что та улыбнулась и купила три крупные картофелины и соленый огурчик размером с Танин палец. Забившись в уголок вагонной полки, Таня жевала картошку, хрустела огурцом и думала, что мама, наверно, сильно волнуется и поэтому ничего не ест. Мама сидела с книжкой на коленях, но не читала, а смотрела в окно и выглядела бледной и очень грустной.

– Душно, голова болит, – объяснила она Тане, потирая пальцами виски.

Вагон и вправду задыхался от табачного духа, поэтому на перроне в Архангельске порывистый ветер врезался в легкие свежо и колко.

Ставший ненужным чемодан мама оставила в зале ожидания под скамейкой и взяла Таню за руку, как маленькую.

– Танюша, сейчас шесть часов вечера, а ровно в восемь нам надо подойти к воротам порта. Ровно в восемь, минута в минуту. Там нас будут ждать.

– Кто? – не удержалась от вопроса Таня.

Мама легонько сжала губы:

– Не знаю. Но мы должны вести себя очень осторожно и не привлекать внимания. Поняла? Что бы ни случилось – молчи и не разговаривай.

Все это походило на увлекательный роман госпожи Чарской, и в Таниных мыслях тут же замелькали таинственные незнакомцы в черных масках и Наты Пинкертоны в клетчатых английских бриджах. Таня очень любила читать книги, с головой уходя в миры, придуманные сочинителями. Одно время она мечтала стать знаменитой писательницей, но, исписав полторы странички приключениями кота Кеши, поняла, что кот получается похожим на Айвенго из романа Вальтера Скотта, а отважные мыши ведут себя как три мушкетера.

Тротуары в городе были деревянными. Они с мамой прошли вдоль длинной улицы, застроенной купеческими домами. Кирпичные дома перемежались с деревенскими избами на высоких клетях. Кое-где у ворот остались дощатые настилы, заменяющие мостовую. Белокаменной свечой стояла колокольня приземистой церкви, построенной на манер древнерусской крепости. Цокая копытами по булыжной мостовой, лошади тянули повозки. Груженые в одном направлении, порожние в обратном.

«Там порт», – догадалась Таня. Со стороны реки Двины нещадно дул холодный ветер, и вскоре она продрогла до последней косточки. Стараясь согреться, Таня спрятала в карман руки, но теплее не стало. Теперь уже не думалось о приключениях, а мечталось только о том, чтобы забиться в теплую щель и выпить глоток горячего чая. Она попробовала немного поныть маме: вдруг та придумает, где согреть ребенка? Но мама резко оборвала:

– Потерпи, нам нельзя останавливаться, иначе нас могут запомнить.

Нахохлившись, Таня стала считать красноармейцев в буденовках, маршировавших посредине какой-то площади. Им хорошо, не холодно, а в казарме сытно накормят.

– Танюша, пора, – сказала мама, и Таня обрадовалась, что скоро окажется в тепле и безопасности.

Женщина с коромыслом, у которой мама спросила дорогу, звякнула пустыми ведрами:

– Идите до поворота, матушки, там увидите.

Теперь мама почти бежала. Таня не видела ее лица, но чувствовала, что мама напряжена, как скрипичная струна, которая, перед тем как лопнуть, издает резкий жалобный звук.

На подходе к воротам порта пришлось пробираться между телегами. Лошади тянули к ним морды и коротко ржали, провожая продолговатыми глазами, блестевшими в свете керосиновых фонарей.

Резко остановившись, мама подтолкнула Таню вперед:

– Танюша, иди первая, если заметишь что-то неладное, сразу прячься.

От маминых слов Тане стало не по себе, но она так замерзла, что холод вытеснял страх, оставляя только желание тепла и покоя.

Около входа в порт маму окликнул невысокий мужчина в потертой шинели до пят. Поднятый воротник заслонял лицо, оставляя открытым лоб под картузом.

– Мадам, я вынужден просить вас назвать свою фамилию.

– Горностаева, – шепотом сказала мама, оглядываясь по сторонам.

– Следуйте с девочкой прямо, до штабеля с бревнами. Там пирс. Сейчас подойдет шлюпка забрать запас пресной воды. Вы должны незаметно проскользнуть в шлюпку и лечь на дно. Помните – ни звука. Идите.

Выудив кисет с табаком, мужчина демонстративно отвернулся спиной и обратился к ближайшему извозчику:

– Браток, огоньку не найдется? А я с тобой самосадом поделюсь. Ох, и забористый!

Территория порта была заставлена штабелями ящиков. Темными рядами тянулись склады, насквозь пропитанные запахами рыбы. Хруст шагов раздавался в такт ударам сердца, которые заглушал плеск волн и гомон ветра.

Близость охранника Таня унюхала по крепкому табачному запаху. Отмеряя шаги, он ходил около застывших вагонеток и негромко насвистывал. Было видно, как в лунном свете блестит штык винтовки и двигаются ноги в белых обмотках.

Мама обняла Таню за плечи, и они медленно, прижавшись друг к другу, стали бесшумно двигаться в сторону пирса. Шаг, еще шаг. Со стороны Двины слышался стук весел и бурлящая французская речь. Обострившийся слух Тани ловил всплески смеха, которых перебивали восклицания «майна», «вира».

Из укрытия за бревнами силуэтами виднелись фигуры людей с помпонами на матросских шапках.

Мама мягко прикоснулась щекой к Таниной щеке:

– Пора, Танюша. Помни, велено сразу лечь на дно. Беги, милая.

Набрав в грудь воздуха, как перед прыжком в воду, Таня на носочках перебежала открытое пространство от бревен до пирса и быстро оказалась укрытой жесткой рогожей. Перегружавшие бочки матросы не сбавили темп работы, не оглянулись, не изменили тон разговора, словно бы и не заметили, как им под ноги клубком скатилась чужая девчонка.

Что случилось дальше, Таня не поняла, но матросы вдруг разом загомонили, сливая голоса в возмущенный гул, как будто там, наверху, происходило нечто жуткое.

В виски ударила страшная догадка: «Мама!»

– Мама!

Таня рывком откинула рогожу и вскочила на колени, успев ухватить взглядом качающиеся фонари в руках красноармейцев, блестящие дула винтовок, направленных на маму и громкий мужской голос, четко выговаривающий:

– Я сразу почуял, что в порту белогвардейская сволочь шастает! У меня на них собачий нюх. Подымай, гражданка, руки вверх, пойдем разбираться.

– Мама!! – захлебнувшись плачем, вскрикнула Таня, но крепкая рука жестко и больно зажала ей рот.

Чтобы поднятые вверх руки не дрожали, Фелицата Андреевна до крови закусила губу.

Набирая скорость, перед глазами вращались огни фонарей, и мир вокруг несся в страшной карусели, оставляя Таню где-то в стороне.

Коротко помолившись, дабы прийти в себя, Фелицата Андреевна повернулась к красноармейцам. Их было трое, и все они показались ей на одно лицо, точнее – без лица, со стесанными чертами деревянных идолов под суконными буденовками.

– Произошла ошибка. Я приезжая, шла по городу и заблудилась.

Краем глаза Фелицата Андреевна увидела, что лодка с французами отчалила от берега, увозя в своем чреве Таню. Осознание того, что ребенок в безопасности, придало сил. Выпрямив спину, она с ледяным спокойствием пошла посреди конвоя в небольшой домик охраны. В маленькой комнатке, с кумачовым знаменем на стене, было жарко натоплено и ядрено накурено. Под потолком тускло горела электрическая лампочка. Раскачиваясь на шнуре, она бросала свет на лысого человека, сидящего за изящным письменным столом на гнутых ножках. Стараясь разглядеть, кого привели, он разогнал рукой махорочный дым и тяжело посмотрел на красноармейцев красными, слезящимися глазами.

– Что за гражданка?

Вперед выступил юноша, почти мальчик с тонким, рвущимся голосом:

– Подозрительная личность, товарищ Матвеев. Отиралась у пристани и намеревалась вступить в преступный сговор с иностранной матросней.

– Ишь ты, матросня. Ты говори, да не заговаривайся, Кубышкин, – сурово цыкнул на него товарищ Матвеев, – я сам из матросов и никому не позволю проявлять неуважение к морскому делу.

Взяв со стола самокрутку, он затушил ее об угол стола, густо испещренный пятнами жженой лакировки.

Фелицата Андреевна смотрела на его рабочие руки с расплющенными кончиками пальцев, которые совершали над газетным обрывком сложный танец по закручиванию новой папиросы.

– Значит, говорите, по пирсу слонялась…

Высунув кончик языка, товарищ Матвеев провел им по краю бумаги и внезапно ударил по столу ребром ладони:

– Рассказывай, гражданка, что ты там высматривала?! Может, мужика своего искала? Загулял, небось? – он коротко хохотнул.

– Да, мужика, – ухватилась за идею Фелицата Андреевна, но тут же поняла, что поймать ее на лжи не представит никакой трудности, стоит только уточнить адрес, которого она не знает. – То есть нет, я приезжая, заблудилась. На улице темно, я в первый раз в Архангельске…

Она мучительно думала, как поступить правильно, охваченная единственным желанием отвести беду от Танюши. Господи, пусть французский корабль скорее унесет Таню прочь отсюда! Ради этого можно пройти через любую ложь, через любые муки.

Кивком головы Матвеев подозвал одного из красноармейцев и указал на ридикюль в руке Фелицаты Андреевны.

– Давай сюда сумку, проверим, что там.

Приняв ридикюль из рук красноармейца, товарищ Матвеев вывернул содержимое, беспорядочно вывалившееся на ореховую полировку.

Фелицата Андреевна помертвела: «Боже, там документы на Таню! Боже, Боже! Сейчас он спросит, где дочь, начнут дознаваться, поедут обыскивать французское судно, а там суд, мне расстрел, а Тане детский дом», – не успевая оформиться в слова, мысли вспыхивали и гасли огненными шутихами.

Собрав все силы, чтобы не сорваться на крик, она смотрела, как товарищ Матвеев послюнил палец и открыл ее паспорт:

– Так, значит, гражданка Горностаева, Фелицата Андреевна, – он нахмурил лоб, вздувшийся надбровными бугорками: – Горностаева, Горностаева. Министерша?

– Да, мой муж, Михаил Иосифович, был членом кабинета министров, – ровным голосом подтвердила Фелицата Андреевна.

Прежде равнодушное выражение лица товарища Матвеева внезапно исказил недобрый прищур. Побагровев, он резко вскочил:

– А это уже другой коленкор, барынька. Совсем другой, – сжав кулак, он звучно шлепнул им о ладонь. – Одно дело, когда простая бабенка в порту крутится, и совсем другое, если бывшая министерша к французикам подбирается. Это уже побег и государственная измена. А может, вас там целая шайка была?

Поскольку Фелицата Андреевна молчала, он развернулся к красноармейцам, застывшим у двери:

– Вот что, ребята. Берите пограничников, обыщите порт и гребите на иностранный корабль, проверьте, нет ли там других беглецов. А эту, – он повел подбородком в сторону Фелицаты Андреевны, – в кутузку до утра. Оттуда отправим в ГПУ для дознания.

Для Тани окружающее представлялось в кровавом тумане, откуда она пыталась вырваться. Помнится, она кричала, кусалась и брыкалась, а ее крепко держали мужские руки. Потом какой-то моряк тащил ее вверх по веревочному трапу. На палубе, не увидев рядом мамы, она снова начала кричать, пока ей в лицо не выплеснули стакан воды.

– Мадемуазель, вы обязаны немедленно замолчать, иначе погибнете сами и погубите нас. Мы очень рисковали, согласившись взять вас на борт, – раздельно сказал высокий мужчина в капитанской форме.

Таня вцепилась руками в поручень:

– Отвезите меня назад, там моя мама, я хочу к маме!

– Я не понимаю по-русски. Месье доктор, что она говорит? – спросил капитан невысокого мужчину с блестящей лысиной.

До Тани дошло, что до этого с ней разговаривали по-французски, и она тоже перешла на французский язык:

– Я не поеду без мамы! Я хочу к маме!

– Это невозможно, – сказал капитан, – мы должны немедленно вас спрятать.

Тот, которого капитан назвал доктором, накинул Тане на плечи плед и с мягким акцентом сказал:

– Пойдем, девочка, у нас очень мало времени.

Хотя Таня упиралась руками и ногами, он повел ее узкой лестницей в грохочущее нутро судна, где в полутемном пространстве жарко дышали раскаленные печи, а борта содрогались от всплесков волн.

– Сюда, быстрее!

От ужаса и горя Таня совсем перестала соображать, очнувшись в тесном железном ящике.

В абсолютной темноте она лежала как в гробу, с трудом шевеля руками и ногами. Чтобы не закричать, она нащупала в кармане ключ, подаренный Юрой, и крепко вцепилась в него зубами. Когда, наконец, ящик распахнулся, она была на грани помешательства. Веселый доктор протянул ей руку, помогая вылезти:

– Рад сообщить вам, барышня, что отныне вы в безопасности под защитой французского флага.

Но самое большое потрясение этого дня ожидало впереди.

Париж, 1930 год

Утреннее солнце проникало в мансарду на улице Мучеников со стороны церкви Нотр-Дам-де-Лорет. Отражаясь от зеркала на стене, лучи падали на рассыпанные по столу бусины, всплескивая крошечными разноцветными фонтанчиками. Перебрав несколько хрустальных шариков, Таня взяла дымчатый кабошон с зеленоватыми вкраплениями и прищурилась. Бьющий в глаза свет мешал вдевать нитку. Она встала и подошла к окну.

Весенний Париж, словно на волнах, качался в струях прозрачного воздуха. Облупившаяся штукатурка дома напротив казалась декоративной росписью под цепью узких балкончиков мансарды. В створе двух улиц проглядывал крошечный скверик из нескольких деревьев, еще не успевших покрыться зеленым пушком свежих почек. Но земля уже оттаяла, и какая-то женщина, встав на колени, неспешно сажала в клумбу растрепанные пучки герани. Пощелкивая педалями велосипеда, мимо проехал почтальон с толстой сумкой через плечо.

«Для меня там писем нет. Мне некому писать», – мелькнула и исчезла горькая мысль.

В распахнутом окне соседнего дома маячила голова старого месье Жиля. Заметив Таню, он прижал руку к сердцу и церемонно поклонился. Она засмеялась – это был их обыденный ритуал. Кроме как в окне, они с месье Жилем нигде не встречались, и только однажды Таня заметила старика на набережной Сены, где тот торговал всяким старьем, претендующим на гордое звание «антик».

Из двери булочной на первом этаже тянуло запахом свежей выпечки. Таня вспомнила, что еще не пила кофе. Домовладелица, мадам Форнье, запрещала арендаторам дешевых квартир пользоваться огнем, но Таня все равно приобрела спиртовку и варила себе кофе в отсутствие хозяйки. Она быстро привыкла обходиться без горячей пищи, питаясь салатами и бутербродами, но кофе предпочитала свежесваренным и горячим.

Прикрыв створку ставни, Таня посмотрела на часовую стрелку, застывшую около восьми часов, и решила, что вполне заслужила перерыв. Прихлебывая кофе с коричневой пенкой, она снова вернулась к столу, чтобы определиться с длиной бус. Владелица бутика обычно заказывала короткие нити, но почти готовое ожерелье из кварца просилось к наряду в стиле модерн. Таня бросила взгляд на рисунок, приколотый в простенке между кроватью и буфетом. Изображение томной дамы в зеленой шляпе, со впалыми щеками и перекрученной шеей ей досталось от смешного толстяка месье Дюбуа – повара кабаре «У шустрого кролика». Набросок подарили три года назад, когда Таня только переехала в Париж и искала работу. Тогда она часто ходила мимо кабаре, иногда останавливаясь, чтобы переброситься с месье Дюбуа парой слов, и как-то раз он предложил помочь его жене разобрать чердак в старом доме.

– Мы ожидаем прибавления семейства, – сообщил он, многозначительно похлопывая себя по круглому животу, словно сам лично собрался рожать. – Не хочешь ли, Таня, подзаработать пару монет и сытный ужин?

Как все французы, он сделал в ее имени ударение на букве «я».

Она двумя руками ухватилась за предложение месье Дюбуа, потому что оно позволяло дотянуть до конца недели без голодного обморока. Грязи на чердаке было хоть отбавляй, но Таня честно заработала свои деньги, не поленившись даже отодрать кусок бумаги со дна надтреснутой чугунной сковородки. Он оказался рисунком странной женщины с видом оплавленной свечи.

– Хочешь – возьми себе, а не хочешь – брось в печку, – сказала хозяйка. – Муж часто приносит из кабаре всякую дрянь, которой с ним расплачиваются нищие художники. Монмартр кишит ими, как голубями. У моего Франсуа большое сердце, и я чувствую, что его доброта однажды пустит нас по миру.

Говоря, она лукаво посмотрела на мужа, расправившего плечи под ее взглядом.

– Бери, бери, Таня, не стесняйся, – месье Дюбуа протянул рисунок и щелкнул пальцами, – кажется, художника, заплатившего рисунком за тарелку супа, звали Амадео Модильяни, и он итальянец.

Таня одним глотком допила остывший кофе и перевернула чашку на блюдце: если гуща растечется узором, то сделаю бусы короткими.

Дорожка кофейных крупинок вытянулась в прямую линию.

– Длинные, длинные – я была права, – сказал вслух Таня, представляя, что беседует с мамой. Мамуля осталась жить в Гавре, куда пристало французское судно после месячного плавания от архангельского порта.

Отгоняя волну страха, Таня сосредоточилась на перекрестье нитей. Жуть брала до сих пор, когда она вспоминала мамин рассказ о побеге от охраны порта. Невероятным выглядели все обстоятельства: и груда сетей, в которых мама сумела спрятаться, и подвернувшийся ялик с брошенными веслами, и неподобранный трап с борта судна.

На корабле маму успели спрятать в машинном отсеке за несколько минут до прихода пограничников. Боясь дышать, мокрая, с окровавленными руками, мама сидела заваленная углем и молила Бога, чтобы Он спас ее ради дочки.

Каждый год они с мамой ходят в церковь и заказывают молебен за избавление от беды. Кто организовал и оплатил побег из России, осталось неизвестным, потому что во Франции их никто не встретил.

Дымчатая бусина в центре композиции показалась Тане слишком крупной. Она распустила несколько вязок и взяла в руки щипчики для замочка. Сюда хорошо подойдет серебряный крючок с крупным кольцом.

Владелица бутика «Кружева и корона» мадам Нинон приложила к себе нитку бус, принесенных Таней, и вздохнула:

– Ах, милая Таня, я хочу закутаться в твои ожерелья с ног до головы.

Тощей как доска мадам недавно исполнилось сорок лет, и она цепко следила за веяниями моды, не упуская ни единой интересной новинки.

– Тогда бусы превратятся в кандалы, – сказала Таня.

– Пусть так, но это будут очень милые кандалы, в которые счастлива заковаться добрая половина парижанок. У тебя золотые руки и отменный вкус. Скажи, где ты берешь такие чудные камни?

Она щелкнула ногтем по черному агатовому кабошону в окружении старинных бусин муранского стекла.

Таня усмехнулась:

– На блошином рынке. Знали бы вы, какие груды отбросов мне приходится перерывать в поисках сокровищ.

– Представляю и ценю.

Мадам Нинон со вздохом отложила товар и открыла коробочку с деньгами. Несмотря на искреннюю симпатию к Тане, мадам Нинон была страшной скрягой и тряслась над каждым су, постоянно норовя занизить плату. Когда Таня принесла в бутик первые бусы, мадемуазель заплатила ей только за камни, практично полагая, что молодая особа должна быть благодарна за возможность выставить свои изделия в солидном магазине. Но бусы купили в тот же день и заказали еще одни. Следующая партия тоже разошлась с быстротой молнии, а «колье от Тани Горн» стали пользоваться такой популярностью, что Таня начала подумывать открыть мастерскую. Теперь, сделавшись мастером, появилась возможность зарабатывать на помощь маме, на квартиру в мансарде – седьмой этаж без лифта, на нормальное питание и на скромную одежду. Впрочем, как истинная парижанка, она умела быть изящной.

Чтобы любезно передать деньги, мадемуазель Нинон потребовалось сделать над собой усилие, и, только расставшись с суммой гонорара, она повеселела:

– Таня, у меня есть свежие бриоши. Надеюсь, ты попьешь со мной кофе.

Таня знала, что вместо заявленных булочек ей будет предложена единственная булочка на блюдце грубого фаянса с прелестной наивной росписью.

– Мерси, Нинон, но я сегодня спешу, – отказалась Таня, хотя на самом деле была совершенно свободна, просто не хотелось сидеть и слушать нескончаемую болтовню о клиентках, их детях, любовниках и домашней живности. Нинон любила находиться в центре событий.

Она уже отошла к двери, когда из пустой трескотни Нинон выскочило упоминание о некой Сокольниковой, скупившей добрую половину нарядов из бутика. Живя в Советской России, Таня заучила фамилии правительства наизусть, потому что газеты захлебывались отчетами и репортажами. Значит, пока в России люди живут впроголодь и сидят по тюрьмам, жена наркома ходит по парижским бутикам.

Так вот оно какое, хваленое равенство и братство. Вроде бы ничего особенного – есть у дамочки возможность приобщиться к парижской моде, она и ходит по бутикам. Но почему так противно? Правильно говорили в эмигрантских кругах: «Эти прохвосты рвутся во власть исключительно ради личного блага, а на народ им наплевать. Это не царь-батюшка, рожденный и воспитанный в любви к России».

Сунув сумочку под мышку, Таня пошла по улице Соль мимо кабаре «У шустрого кролика». Месье Дюбуа рассказывал, что прежний хозяин частенько выставлял у входа котел с супом, дабы бедные художники, обитавшие неподалеку, не умерли от голода.

Улицы были окаймлены аккуратно подрезанными деревьями. В оконных ящиках поднимали головки первые бутоны анютиных глазок и нежных фрезий. Около магазинчиков стояли ведра с нарциссами, сверкавшими ярко-желтыми звездочками в обрамлении белых лепестков. Выглянувший из дверей продавец в знак восхищения поцеловал кончики ее пальцев:

– Мадемуазель не хочет купить букетик фиалок?

– В другой раз.

С улицы Соль она свернула на улочку Корто, чтобы посидеть в сквере у памятника Сен-Дени.

Каменный Дионисий Парижский стоял на постаменте и держал в руках свою главу. По легенде, святой и его ученики мученически погибли на холме Монмартр и святой Дионисий нес отрубленную голову шесть километров, пока не упал бездыханно.

Погода была теплой, почти летней. Серебрились на солнце стволы платанов, теснившиеся вокруг нескольких скамеек. На одной из них сидела старушка с вязанием, а на другой молодая женщина с очень бледным лицом и иссиня-черными волосами. Ей шло красное шелковое платье и светлый жакет, контрастирующий с цветом волос.

Перекинув ногу на ногу, женщина положила голову на спинку скамейки, утомленно прикрыв глаза.

Выбирая, куда сесть, Таня хотела пройти мимо, но женщина открыла глаза и спросила по-русски:

– Ты русская?

Таня остановилась:

– Русская. Откуда вы знаете?

Женщина засмеялась низким, хриплым голосом заядлой курильщицы:

– Лицо у тебя доброе, не то что у этих стерв, – она кивнула головой на старушку, которая бросила вязать и, заслышав иностранную речь, поджала губы в тонкую линию.

– Да ладно тебе, – переходя на ты, сказала Таня, – французы тоже разные бывают.

– Все стервы, – убежденно сказала женщина, – и стервецы. Меня, кстати, Люда зовут. Я из Таганрога.

– А я Таня. Петроград.

– Теперь Ленинград, значит. Смешно. Город имени картавого человечка с липкими ручонками. Довелось его как-то видеть.

Щелкнув замком сумочки, Люда достала из портсигара сигарету и вставила ее в мундштук.

– Куришь?

– Нет.

– Правильно делаешь. Небось, и не пьешь?

Таня покраснела, поймав себя на мысли, что ей неудобно ответить «нет». Но она действительно не пила. Пиво казалось ей отвратительным на вкус, а от вина в голове становилось темно и звонко, как в железном ящике, где она пряталась от красноармейцев.

– Не пью.

– А я, знаешь, и пью, и курю. Тошно мне здесь. Всех ненавижу.

Глубоко затянувшись, Люда покрутила в пальцах мундштук:

– Давно из России?

– Семь лет. Мне тогда тринадцать лет исполнилось. А ты?

– А мы в девятнадцатом сбежали, сразу, как заваруха началась. Я двадцатилетней была, как ты сейчас. Мужа – артиллерийского поручика – большевики на воротах распяли. Грудной ребенок в Стамбуле умер от дизентерии. А я вот живу. Покупаю одежду, крашу волосы, ем шоколад.

В Людином голосе послышалось отвращение.

Таня не знала, что сказать, поэтому молчала, глядя, как парижский закат поливает краской мрамор статуи святого Дионисия.

Люда докурила сигарету и без всякой связи спросила:

– Домой в Россию тянет или уже здесь прижилась?

Много раз за последнее время Таня задавала себе этот вопрос, но каждый раз не находила ответа. Она пожала плечами:

– Трудно сказать. Обратно в коммуналку с пьяными соседями я не хочу, да и газеты пишут ужасное, – она закусила губу, вспомнив, что на связке ключей есть ключ от ленинградской квартиры Никольских. – Друг там остался… – она хотела назвать Юрино имя, но оно было слишком личным, сокровенным. Юре она часто писала письма и прятала их в шкатулку. – Отец Игнатий… Он нас с мамой на побег благословил.

– Убьют, если еще не убили, – убежденно произнесли Люда, – священников советская власть всех уничтожит. В России сейчас только Церковь противостоит красному дьяволу. Понимаешь, не нарисованному, с рогами и копытами, – указательными пальцами Люда соорудила над головой рожки, – а настоящему, который утаскивает души в ад и страхом заставляет людей врать, приспосабливаться, писать доносы. Взять хотя бы меня. Прежде, до переворота, я всех любила, а нынче осталась одна ненависть. Думаешь, от Бога это? Нет! От красного дьявола. – Легким движением Люда встала, и Таня удивилась гибкости ее фигуры. – Пора. Скоро на работу, танцевать в кабаре.

Заметив неодобрительный взгляд старушки, Люда подбоченилась и сделала несколько па каскада, взметнув ногой песчаную пыль.

– Да, кстати, – она наклонилась над Таней, обдав ее ароматом пряных духов. – Один знакомый коммерсант ищет переводчицу для поездки в Ленинград. Не желаешь острых ощущений?

Словно подброшенная тугой пружиной, Таня вскочила на ноги. От возможности увидеть Юру у нее перехватило горло. Она испугалась, что Люда уйдет, и вцепилась ей в локоть мертвой хваткой:

– Хочу поехать! Хочу! Хочу! Помоги, если можешь!

Коммерсант месье Тюран жил на Севастопольском бульваре недалеко от площади Шатле. Белый пятиэтажный дом, украшенный витыми балкончиками, важно свидетельствовал о солидном достатке жильцов. Просторный лифт с зеркальной стеной мягко и бесшумно поднял Таню на пятый этаж, высадив у двери с красной лакировкой. Прежде чем позвонить, она достала карманное зеркальце и поправила прическу, чтобы понравится нанимателям.

Характеризуя Тюранов, Люда сообщила, что месье – жуткий зануда, а его жена – сущая мегера. Люда ехидно скривила рот:

– Не удивлюсь, если по ночам Тюраниха сушит пауков и разъезжает вдоль Сены в крысиной повозке.

Открывшая дверь горничная в кружевном фартуке провела Таню в прихожую:

– Подождите здесь, я сообщу о вас мадам.

– А месье?

Горничная выразительно глянула исподлобья, ясно давая понять, кто в доме хозяин.

С интересом осмотревшись, Таня обратила внимание на помпезный светильник с бронзовым основанием в виде женской фигурки. Двумя руками женщина вздымала над головой матовый шар, освещающий гнутую вешалку, стойку с зонтиками и высокий столик с серебряным подносом, на котором грудой лежали визитные карточки. Верхняя визитка была от мадемуазель Лотан – известной в Париже шансонетки. По всей видимости, карточку заботливо клали на видное место как предмет особой гордости.

Бесшумно возникшая горничная указала рукой на дверь:

– Пройдите, мадемуазель, мадам вас ждет.

Мадам Тюран приняла ее, полулежа на софе с высокой спинкой из стеганого атласа. Выглядела она лет на сорок. Она была довольно худощавой женщиной с тонкими губами и неожиданно тяжелым подбородком, переходящим в сухую шею.

Присесть мадам Тюран не предложила, и Таня осталась стоять посреди комнаты.

Темные глаза мадам Тюран изучающе осмотрели ее с ног до головы.

– Вы эмигрантка?

– Да, мадам, меня зовут Таня Горн. Мне сообщили, что вы ищете переводчицу с русского.

Мадам оживилась:

– Вы сказали, Таня Горн? Очень интересно, буквально вчера я купила колье от Тани Горн. Говорят, она тоже русская. Похоже, что вся Франция запружена Танями Горн из России.

– Вообще-то, моя фамилия Горностаева, – объяснила Таня, – но для французов это слишком сложно.

– Ты права, – одобрительно кивнула мадам Тюран, – русский – ужасный язык. Когда вы говорите, мне кажется, что крякают утки.

Мадам Тюран рывком сбросила ноги с софы и выпрямилась, надменно поведя головой с модной стрижкой. Закрывающий уши каскад волос на миг взметнулся, приоткрыв ухо с бриллиантовой серьгой. Одним пальцем мадам поправила прядку у виска.

Ее голос стал жестким:

– Мой муж, месье Мишель Тюран, представляет фирму по производству судовых двигателей, которая решила наладить связи с Советской Россией. Нам срочно требуется выехать на судостроительный завод в Ленинград.

По Таниной спине проскользнул холодок. Она подумала, что должна получить это место любой ценой.

– Мы действительно подыскиваем переводчицу, но я хотела бы видеть женщину, – мадам Тюран покрутила рукой в воздухе, – более опытную. Поэтому я найму вас лишь при одном условии: вы должны скромно одеваться, зачесать волосы назад и держаться как можно незаметнее. Скажу прямо: наилучшее для вас – выглядеть дурнушкой. Согласитесь, что это разумно.

Тане стало смешно. Похоже, месье Тюран ходит на коротком поводке и получает косточку лишь за отменное поведение. Дурнушкой так дурнушкой. Даже забавно.

Пытаясь сдержать смех, она опустила глаза в пол из наборной доски, натертый до состояния зеркала:

– Да, мадам. Я согласна на ваши условия.

– Вижу, вы умная девушка. Я знаю, что эмигранты очень бедны, поэтому если будете стараться, то получите хорошую рекомендацию. Кстати, там, в России, кем был ваш отец?

На миг лицо мадам Тюран вспыхнуло жадным любопытством. Знакомые эмигранты рассказывали, что нувориши любят греть самолюбие, нанимая на работу русских аристократов.

– Мой папа был поваром, – сказала Таня первое, что пришло в голову.

С долей разочарования в голосе, мадам спросила:

– Наверное, вы умеете хорошо готовить?

– Увы. Большее, на что я способна, это сделать омлет.

По мере приближения к границе СССР Тане стало невмоготу находиться в замкнутом пространстве купе. Тюраны расположились отдельно, а она ехала вдвоем со старухой-полькой, которая всю дорогу показывала ей фотографии дочери и многочисленных собачек комнатных пород. Старуха сошла в Кракове, подарив Тане на память открытку с левреткой в гофрированном воротничке. Судя по всему, собачек бабуля любила больше дочки и внуков.

Накинув кофту, Таня выскочила в проход и встала у полуоткрытого окна, вбирая в себя влажный воздух, пахнущий лесом и паровозным дымом. Шелковыми лоскутами по небу летели клочья облаков. Качала ветвями рябиновая роща. По камышовому озерцу плавали утки. Счастливые! Птицам не нужен паспорт, чтобы перелететь из страны в страну. Научился летать – и весь мир в твоем распоряжении, пока не собьет выстрел охотника.

От желания скорее ступить на родную землю у Тани кружилась голова и замирало дыхание. Странно, но прежде она не предполагала, что так трепетно любит Россию. Казалось бы, по обе стороны границы в окна вагона стучит серый июльский дождик, вдоль колеи построились одинаковые березки, тот же глянец мокрой травы с запутавшимися головками белых ромашек, но здесь – чужая Польша, а там Родина, любимая до последнего камушка на дороге.

В последний раз на мамины именины Таня подарила ей ожерелье из иранской бирюзы, ярко отливающее небесной голубизной. Мама была в восторге, но потом загрустила и сказала, что самыми драгоценными камнями считает булыжники на мостовой перед петербургским домом.

Надо будет обязательно найти время и подобрать для мамы камень с Рождественской улицы. Таня представила, как удивится мама, когда узнает о поездке в Россию. Она не решилась признаться ей в своей авантюре, чтобы излишне не волновать.

Позвякивая стаканами чая на подносе, мимо прошел проводник в синей отутюженной форме. Он щеголял густыми усами, компенсирующими обширную лысину на голове.

– Не простудитесь, товарищ девушка, а лучше попейте чайку с лимончиком.

– Спасибо, не хочется.

Поезд скинул скорость на повороте, и стаканы звонко задрожали в подстаканниках.

– Товарищи и господа, поезд приближается к пограничному пункту, просьба всем занять свои места, – зычно выкрикнул проводник.

Как по команде двери купе захлопали, и из них стали выглядывать встревоженные пассажиры.

– Это граница? – спросил Таню молодой немец в клетчатом пиджаке. Он посмотрел на нее с долей жалости, как обычно смотрят на страшилку, которой суждено остаться старой девой без перспектив на замужество.

– Да, – Таня кивнула, – нас попросили не покидать купе.

Указательным пальцем Таня поправила очки в роговой оправе (она купила их на блошином рынке) и пригладила туго зачесанные назад волосы, свернутые на затылке в плоский узел. Мешковатое платье, уродующее фигуру, удачно довершало облик серой мыши из породы мелких клерков, презираемых в респектабельном обществе.

Постучав, она вошла в купе к Тюранам.

Мадам Тюран спала, прикрыв лицо носовым платком. От ее дыхания платок трепетал и вздымался могучей рябью. Месье Тюран читал газету. Он был мелким мужчинкой с суетливыми движениями и липким взглядом записного гуляки. «Жук еще тот, – охарактеризовала его Таня при первом знакомстве, – неудивительно, что мадам Тюран следит за ним, как кошка за воробьем».

– Мадам, месье, скоро граница. Готовьте документы.

Таня села на краешек полки подле месье Тюрана, ожидая, когда понадобятся ее услуги.

Мадам откинула платок и непонимающе моргнула глазами:

– Мадемуазель Таня, что вы делаете рядом с моим мужем?

От ее вопроса месье Тюран лихорадочно свернул газету и отпрянул в угол, едва не сбив локтем лампу на столике.

– Мадам, я пришла помочь вам при прохождении паспортного контроля. Сейчас будет пограничный пункт.

– Неужели я так долго спала? – одернув на груди блузку, мадам приняла вертикальное положение и достала сумочку. – Ну что ж, посмотрим, каковы на вид русские военные.

– Советские, – мягко поправила Таня.

– Ах, для меня, истинной француженки, эта территория всегда будет русской, как бы она ни называлась.

«Резонно», – подумала Таня, глядя, как мадам Тюран вынула из несессера тюбик помады и одним движением накрасила губы карминовым цветом. Следом за помадой из сумочки на свет появились бусы, которые Таня назвала для себя «Бежин луг» – зеленое стекло вперемежку с каплями прозрачного бисера.

Надо признать, что гардероб мадам был подобран с отменным вкусом. Перехватив Танин взгляд, мадам Тюран медленно провела пальцем по ожерелью:

– Может быть, в будущем и вы позволите себе купить нечто подобное. Как знать…

Дверь в купе приоткрылась:

– Паспортный контроль.

Два пограничника вошли в купе, перегородив собой выход. Один рыжеволосый, с веселым веснушчатым лицом, другой – гибкий и стройный, с огненно-черными глазами.

– Паспорта, пожалуйста.

Они говорили на плохом, но вполне понятном английском.

– Вы можете говорить по-русски, – сказала Таня, – я переведу.

Принимая паспорт из рук месье Тюрана, рыжий бросил на нее косой взгляд.

– Мы не нуждаемся в переводчике, – отрезал черноглазый, – ждите своей очереди.

Сделав отметку в паспорте мадам, он повернулся к Тане:

– Ваши документы.

– Вот, пожалуйста.

Держа раскрытый паспорт на ладони, пограничник пальцем перелистал несколько страниц:

– Татьяна Горностаева, французская подданная, – его лицо стало враждебным. Он закрыл паспорт и сунул его себе в нагрудный карман. – Предъявите ваши вещи.

Таня встала:

– Я еду в другом купе. Пройдемте. Вы не найдете у меня ничего интересного.

Зря она стала вступать в пререкания с пограничником, потому что вещи в чемодане он перерывал с особым рвением. Наверное, если бы мог, то с удовольствием потоптал бы их сапогами. Судя по брезгливому виду, маленький флакончик духов в форме сердца вызвал у него отвращение своей буржуазностью. Досмотр остановился, дойдя до стопки трусиков и шелкового бюстгальтера с кружевной полосой. Под ними, перевязанные бечевкой, лежали письма для Юры. Их было ровно семь, потому что раз в год Таня писала Юре поздравление на день Ангела.

– Что в конвертах?

– Письма, – сказала Таня и злорадно добавила: – Любовные.

Пограничник оскорбленно задышал и протянул паспорт:

– Можете следовать дальше, гражданка Франции.

Хлестко и жестко в коридоре прозвучали его слова, сказанные напарнику:

– Ненавижу белогвардейских недобитков. Руки чешутся отправить их на стройки социализма.

– Да ладно тебе, Черемисин, – раздался в ответ голос с примирительной интонацией. – Что ты всех в беляки записываешь?

– Знаю, у них ненависть к коммунистам на лице написана.

– Дурак несчастный! – громко сказала вслед Таня, хотя ее уже не могли слышать.

Ленинград, 1930 год

По России ехали больше суток, и все это время Таня не отрывалась от окна. С жадностью разлученного влюбленного она всматривалась в деревенские избы с покосившимися заборами, в стада коров на полях, в повозки, пережидающие поезд у железнодорожных путей. Вослед поезду с косогора махали руками ребятишки, и машинист всегда подавал им короткий гудок.

После французских предместий с аккуратными домиками Россия показалась ей сумрачной и таинственной. И только когда стали переезжать какую-то реку, выглянуло солнце, словно на землю высыпалось ведро золотого песка. Из глади воды вдруг выплыли купы деревьев, стелящиеся долу, зеленый луг, который переходил в синее небо, и церковь, как белая лебедушка, готовая вот-вот взлететь над землей. Впуская в себя дух Родины, Таня задохнулась от красоты и больше уже не чувствовала себя иностранкой, случайно оказавшейся в восточном экспрессе.

В Ленинграде поезд прибыл на Варшавский вокзал. Был поздний вечер. Серые сумерки мягко затушевывали очертания домов и улиц, перечерченных мостами и каналами. Мягко покачиваясь, машина везла их в гостиницу «Англетер» на Исаакиевской площади. Месье Тюран утомленно дремал на переднем сиденье, мадам Тюран, рассеянно глядя по сторонам, перебирала бусы на шее.

Таня узнавала и не узнавала город, в котором родилась и росла. По сумрачному Петрограду ее детства ходили патрули в матросских шинелях и вились очереди за хлебом, а в городе, который теперь называется Ленинградом, горели фонари и смеялись женщины. По сравнению с Парижем, в глаза бросилась бедная одежда прохожих и убогие витрины магазинов, выдержанные в неброских тонах, словно оформители боялись яркой краской нарушить скорбный покой большого кладбища. На дорогах было много телег. У здания с надписью «Культурфильм» толпилась молодежь. Посередине улицы вереницей катили краснобокие трамваи.

«Город, от которого у меня есть ключ», – подумала Таня.

На площади около Исаакиевского собора водитель заложил лихой вираж и, упруго выскочив, распахнул дверцу машины:

– Приехали, господа.

Коричневое четырехэтажное здание гостиницы, одной стороной выходящее на громаду собора, купалось в электрическом свете множества окон.

– А здесь почти как в Париже, – заметила мужу мадам Тюран.

Месье что-то невнятно промычал в ответ. Поблуждав по фасаду, его взгляд остановился на входе в ресторан:

– Надеюсь, я успею получить приличный бифштекс и бокал вина?

– Здесь написано, что открыто круглосуточно, – перевела Таня.

Часы над стойкой портье показывали половину одиннадцатого. Месье Тюран приказал быть готовой к семи утра, и она нетерпеливо подумала, что ее ждет впереди целая ночь вдвоем с городом.