Предисловие к русскому изданию.

Дорогой читатель,

вы держите в руках впервые изданный по-русски роман швейцарского писателя Андре Каминского "Кибитц" (André Kaminski, "Kiebitz). Имя этого писателя еще совсем недавно было широко известно в Европе, особенно – в Польше. Куда же вдруг девалась эта широкая европейская известность автора многократно переиздававшихся бестселлеров, телепродюсера, популярного телеведущего, режиссера и драматурга, одного из блистательных литературных стилистов ХХ века?

Пользуясь привилегией пока единственного переводчика на русский язык произведений А. Каминского, я попытаюсь ответить на этот вопрос, упреждая тем самым чтение этого замечательного произведения.

Андре Каминский родился в 1923 году в Женеве, Отец его, известный в Швейцарии врач-психиатр, выходец из семьи польских евреев, в молодые годы был убежденным коммунистом. Вместе с десятью родными братьями он активно боролся против российского имперского режима, нависавшего тогда над Польшей. Мать будущего писателя была родом из Баварии и происходила она из патриархальной еврейской семьи. Вопреки существовавшим в те времена предрассудкам, связанным с положением женщины в германском обществе, она сумела получить высшее образование и многие годы работала в аптекарском секторе медицины. История становления семьи родителей Андре Каминского с авобиографическими подробностями описана им в замечательном романе "В будушем году – в Иерусалиме". Этот роман – также в моем переводе – был издан в 2013 году Санкт-Петербургским издательством журнала "Звезда".

Во многом автобиографичен и второй роман писателя – "Кибитц". А. Каминский был вполне успешным швейцарцем: получил хорошее образование, защитил диссерртацию, был счастлив в браке. Все это поправ, молодая семья будущего писателя покидает благополучную Швейцарию и уезжает в лежавшую в руинах послевоенную Польшу. Цель одна: помочь родине его предков вернуться к нормальной жизни после страшной разрухи. Преодолевая бесчисленные трудности, молодые люди достигают поставленных перед собой целей.

И тут гром среди ясного неба: в марте 1968 года в Польше произошли студенческие протесты против цензуры и репрессий, которые были жестоко подавлены властями. В попытке отвлечь внимание от внутренней нестабильности, польское руководство не нашло ничего лучшего, как использовать антисемитизм в качестве инструмента пропаганды. Евреев обвиняли в саботаже и антигосударственной деятельности. Правительство во главе с Владиславом Гомулкой распространяло фейки о том, что евреи являются «космополитами» и «пятой колонной», работающей на интересы иностранных держав. Многие тысячи граждан еврейской национальности бросают все нажитое и покидают Польшу. Не избежал этой участи и Андре Каминский.

Мартовские события 1968 года в Польше легли в основу романа "Кибитц".

Как переводчик, я выражаю глубокую признательность Елене Шукайловой-Васютинской, которая взяла на себя обязанность литературного редактора перевода. Работая над ее замечаниями, я не переставал восхищаться широтой эрудиции моего редактора и высочайшей мерой ее профессиональной ответственности.

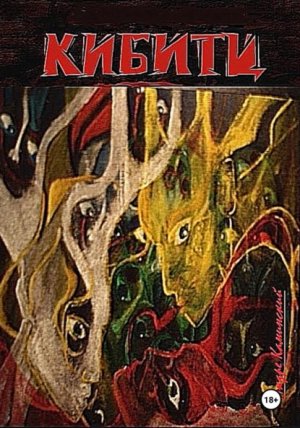

Я глубоко благодарен художнице Ульрике Зитте (Ulrike Sitte), которая, прочтя роман в оригинале (по-немецки), не задав мне ни единого вопроса, принялась за выполнение поставленною мною задачи: отразить в рисунке обложки не события, не исторические факты и даже не сюжет романа, а лишь состояние души его главных героев, волею судьбы прошедших рукотворное чистилище.

Очень надеюсь, мне удалось передать всю прелесть оригинального языка романа, его необычную стилистику и мастерство блистательного рассказчика, каковым несомненно был швейцарский писатель Андре Каминский.

Леонид Казаков.

______________________________________________________________________________

Иржи Маркушевскому, который наглядно показал мне – что есть настоящее мужество, и, как всегда, – Дорис

1

…условия твои я принимаю и впредь, как ты того требуешь, буду обращаться к тебе на «вы». Ты объясняешь это сугубо терапевтической необходимостью. Что ж, тебе видней. Принято: в дальнейшем я буду обращаться к тебе «Господин доктор». Возможно, при этом мы оба утрачиваем известную степень близости, свойственной нашим прежним отношениям, зато взамен создаем необходимую дистанцию между врачом и пациентом, без которой, видимо, не обойтись, если оба рассчитывают достигнуть желаемых результатов.

Ты пишешь, что нам следует отказаться от фамильярности, присущей гимназистам подросткового возраста, поскольку мы давно уже с ним расстались. Пожалуй, ты прав. Я постараюсь абстрагироваться от совместно проведенных в цюрихской гимназии лет и видеть в тебе лишь врача-психиатра. Тем более, за прошедшие годы ты приобрел широкую известность на этом непростом поприще.

И все же, прежде чем принять должную дистанцию, как ты того требуешь, я хотел бы напомнить тебе об одном твоем замечании в мой адрес, сделанным лет сорок назад. А именно: ты высказался в свойственной тебе саркастической манере, что мое имя – сущая для меня кара. Это было сказано во время урока немецкого языка и буквально привело в восторг старика Цоллингера. Видать, слово «кара» понравилось ему особенно, поскольку звучит оно довольно старомодно, что для нашего слуха было крайне непривычным. Как бы то ни было, замечание это послужило отмашкой для злобных насмешек, которые чрезвычайно конфузили меня. Лишь много позже осознал я, сколь метким оказалось оно. И теперь я окончательно понял: первопричиной всех моих житейских невзгод как раз и является дурацкое имя мое. Оно довлеет над всей моей сутью подобно наследственной болезни, но что же могу я с этим поделать?

Меня зовут Кибитц – забавно звучит, не правда ли? Но это еще не все: полное имя мое – Гидеон Эсдур Кибитц – надо же было отхватить такой ярлык! Именно этому дурацкому сочетанию понятий, стоящих за каждым из трех слов, обязан я тем, что вынужден то и дело выслушивать эдакое «доброжелательное» сочувствие, типа – ах, не заморачивайтесь, дескать, вы этой малостью. Всякое имя – всего лишь звук – не более того. И нет вовсе за этой условностью ничего более глубокого, чем простое обозначение некоего субъекта…

О, как ошибаются они, эти сочувствующие! Имя индивидуума – это все. Оно – как штаны, которые либо подходят человеку, либо нет. Лично мне – мое подходит. Как раз, впору, черт бы его побрал, но в том-то и кроется основная причина всех моих неурядиц. Я ношу это имя, как горб на спине, с которым явился на этот свет и каковой, как известно, только могила исправит…

Вообще-то, Кибитц – это такая птичка: чибис. Из семейства ржанковых. Она все время тянется к солнцу, но это, как раз, импонирует мне. Да, это – мое, тут я не спорю. Только что мне с того? Подобно этой пичуге, с самого младенчества жадно тянусь я к синеве неба, к сладким ароматам цветов, но взамен этого, как и она, несчастная, обречен всю жизнь высвистывать дождь. Ловить рыбу в мутной воде и старательно выковыривать червей из земли, тины и всяких непотребных отбросов протекающей вокруг жизни.

Все это, однако, было бы еще терпимо, но созвучное моему имени слово «кибитцер» – это, уже чересчур! Такой ярлык навешивают вездесущему занудливому наблюдателю, который по собственной инициативе подглядывает за всем и всеми. Этот неуемный, навязчивый зевака вечно рядом и всегда суется со своими дурацкими замечаниями, подсказками и советами. Везде и всюду его ненавидят и проклинают за эту назойливость, за патологическую страсть подглядывать в чужие спальни, прильнув к замочной скважине. За очковтирательство, за неуемный зуд – выискивать соринки в чужом глазу. Все и повсюду спешат как можно быстрее избавиться от его навязчивого общества.

Так вот, все это и еще кое-что в том же духе неизменно связывают с моим именем. Вот почему «Кибитц», как ты тогда вполне резонно выразился, не имя, а сущая кара поистине библейского масштаба.

Моим родителям, от которых я унаследовал такую гадкую фамилию, следовало бы все это знать. Похоже, они-таки предчувствовали нечто в этом роде и – очевидно, желая сгладит ассоциации, которые порождает самое звучание фамилии «Кибитц», нарекли меня двойным именем. Гидеон-Эсдур. Ну, да – просто «Кибитц» звучит слабовато и как-то плебейски, «Гидеон», вроде бы, возвышает. Все-таки, Гидеон, этот драчливый воин Господень, прославился как блистательный герой. Он поднял евреев против мидианитов и амалекитов. Против восточных племен. Он победил, потому что был избранником богов. С тремя сотнями преданных воинов выступил он против несметного полчища врагов и сокрушил их. «Гидеон» – это «сокрушитель», исполин, освободивший нас, евреев, от иностранного господства. Мои родители полагали, видимо, что внушительное „Гидеон“ явится достаточным противовесом неблагозвучному „Кибитц“.

Ужасное заблуждение! Будь они знакомы с библией не столь поверхностно, им было бы известно, что Гидеон, помимо всего прочего, был еще лицемером и чрезмерно самонадеянным плутом. После победы над врагами евреи предложили ему царскую корону, но он демонстративно отверг почетное и вполне себе искреннее предложение соплеменников. "Есть лишь один царь, – театрально изрек он, взглянув на небо с притворной улыбкой, – это сам Господь!" С этими словами он сошел к ликующей толпе и выразил «скромное» желание получить в качестве вознаграждения налобные ленты поверженных врагов. Это составляло, между прочим, сорок фунтов чистого золота – громадное состояние! Он повелел сшить ему фрак и к нему – накидку из чистейшего благородного металла. Этим продемонстрировал он, что для него истинно свято. Скрягой он был, скупердяем! Ему хотелось красоваться перед женщинам. Кстати, у него было семьдесят сыновей – легко себе представить, на что растрачивал он отпущенное ему время…

Выходит, Гидеон – мой покровитель. В глубине души я стыжусь этого.

А тут еще и «Эсдур». У имени этого, как говорил мой отец, ассирийские корни, и означает оно – воздушные замки, эдакую несбыточную мечту. Эсдур – значит чуткий, сентиментальный, сострадающий – чем не портрет несчастного лунатика?

Ради бога, с чего бы мне и не быть таковым? Разумеется, порой можно чуточку и перебирать. Но я-то перебираю беспрестанно. Иной раз не грех спутать сон с явью. У меня это – правило. Злой рок. Можно, наверное, проявлять такую степень чувствительности и сострадания, что это переходит всякие границы приличий и становится безвкусицей и даже пошлостью. В этом тоже – одна из моих слабостей! Мне бы и вправду родиться лунатиком. Наверное, это отдает неким эпатажем, но даже, будучи истинным лунатиком, можно шляться по ночам до такой степени бездарно, что однажды свалиться с крыши и свернуть себе шею.

Обо всем этом мне надлежит помнить ровно потому, что в имени моем заложен первоисточник если и не всех моих несчастий, то уж, во всяком случае – большинства из них.

Насколько я знаю тебя, ты подумал сейчас: каков, дескать, нарцисс! Не слишком ли далеко заходит он в этом досужем самолюбовании?

Ты заблуждаешься, если так подумал. Мне известно, что «Эсдур» означает крайнюю душевность, но – скажи мне – что есть душа без мудрости? Не более, чем кусок неотесанного мрамора – ровно это я собой и являю. Содержание без формы. Готов согласиться: «Эсдур» – гораздо благозвучней, чем «Кибитц», но по сути это мало что меняет.

Ты не забыл, конечно, как весь класс потешался надо мной. Да и сам ты, дорогой Пауль, немало в том преуспел – разве нет? Уже тогда я обладал недюжинным аппетитом, и вы все дразнили меня «Фрэсдур» – то есть – обжора – о, как обижала меня эта злобная кличка! И только толстяк Эшбахер не терял дружеского ко мне расположения. Он усаживался к пианино и заявлял, что Es-dur – любимая тональность Бетховена. «Героика» и пятый фортепьянный концерт, опус 13, номер 3, были написаны им в этой тональности, и потому всякому кто зовется Эсдур, надлежит носить это имя с гордостью.

Есть, впрочем, и другие основания считать имя мое сущей напастью. Я имею в виду полнейшую абсурдность соединения в одном имени столь несовместимых понятий, как возвышенное «Гидеон» и уничижительное «Кибитц». Благородного Es-dur – этой возвышающей душу тональности ми-бемоль мажор – в тесном соседстве с непритязательной болотной пичугой. Непосредственное следование одного за другим – величественного и банального до ничтожности – то и дело порождает взрывы саркастического веселья.

Глубина падения с высоты величия славного воина до ничтожности жалкого, суетящегося перед дождем свистуна с дурацким подрагивающим хохолком, так огромна, что, по меньшей мере, смешна.

Словом, для меня имя мое пуще божьей кары. Смех и грех, а не имя. Сюжет дешевенького фарса для ярмарочного балагана…

Теперь – о деле: тебе, полагаю, известно, что я – человек слова. В том смысле, что слово и речь – главные инструменты моей профессии и мое призвание. И надо же – вдруг судьба безжалостно лишает меня способности говорить. Я погружен в абсолютное безмолвие. Именно я, которому по жизни предназначалось быть говоруном. Бульварным демагогом. Рупором для обывателей среднего достатка.

С момента моего прибытия в Вену я страдаю жуткими нарушениями речевой функции.

Вначале я заметил, что вдруг стал заикаться – никогда прежде со мной этого не было.

Проблема стремительно нарастала, моя речь становилась все более заторможенной, и очень скоро я уже был не в состоянии произнести что-либо членораздельно. Язык мой путался в звуках, увязал в них, будто в тягучей массе, и вместо слов из уст моих вырывался невнятный лепет. А с минувшего вторника я вообще не осмеливаюсь больше вступать в контакт с окружающими. Стоит лишь приблизиться ко мне незнакомому человеку, и всего меня начинает трясти. Панический, безотчетный страх перехватывает мое дыхание, и весь я сейчас же покрываюсь холодным потом. Я чувствую, как язык мой сковывает тотальный паралич.

Тебе не нужно объяснять, что в этом моем состоянии я не в силах посещать тебя. Сколько-нибудь продуктивный разговор между нами едва ли мог бы состояться. Вот почему я прошу тебя о попытке провести со мной сеансы заочного лечения. Возможно, ничего подобного психиатрия до сих пор не знала, но для меня, учитывая нынешнее состояние мое, попытка эта – единственный шанс вернуть мне дар речи.

Недавно я случайно наткнулся на интервью, которое ты дал "Новой Цюрихской газете". И я уверовал, что реально помочь мне можешь только ты.

Наверное, ты станешь возражать, ссылаясь на то, что единственно личный контакт способен здесь что-то изменить, что мне крайне необходимо погружаться в специфическую обстановку твоего дома, и только тогда твое воздействие на меня способно принести реальные плоды.

Сомневаюсь, что в моем случае это действительно так. В конце концов, мы с тобой знаем друг друга еще со времен совместной учебы в гимназии. Я отлично помню дом твоих родителей, в котором ты рос и в котором – если верить фотографии в газете – ты продолжаешь проживать и поныне.

Я будто сейчас отчетливо слышу твой голос с его характерной протяжной интонацией и вижу ироническую улыбку на твоем лице…

Газетные снимки свидетельствуют: ты мало изменился. И это твое внешнее сходство с Дюрренматтом – вы так похожи между собой, будто два пасхальных яйца…

Ты знаешь, я всегда был неисправимым фантазером. И, несмотря на разделяющее нас расстояние, легко могу представить себе твою реакцию на эти мои слова. Мне будет достаточно твоих писем, чтобы чувствовать на себе воздействие твоих рук, малейшие движения мускул твоего лица.

Нелишне заметить, кстати, что не так давно я получил небольшое наследство, любезно завещанное мне моим американским дядюшкой Джеймсом Грейсоном. Благодаря этому, я располагаю теперь средствами, достаточными не только для поддержания моей жизни, но и для оплаты предстоящего лечения. И значит, я готов щедро оплатить твои усилия. Несмотря на то, что я живу в Вене, а ты – в Цюрихе, я не сомневаюсь, ты вылечишь меня.

Теперь же, с этого самого момента я хотел бы, в соответствии с твоим пожеланием, перейти на "вы".

Таким образом, уважаемый господин доктор, я надеюсь, что Вы не откажете мне стать моим лечащим врачом, и что прежние отношения между нами никак не помешают моему новому положению Вашего пациента.

Остаюсь с совершенным к Вам почтением —Ваш Г-Э. Кибитц.

2

Господин Кибитц,

ваша идея провести с вами заочный курс лечения не лишена интереса. Насколько я осведомлен, в психиатрии такая практика действительно могла бы стать новаторской, обозначив собой новое направление в медицинской науке.

Это дает мне основания принять ваше предложение с надеждой на успех такого эксперимента. Успех этот зависит от нас обоих, и в особенности – от вас лично, от вашей готовности посвящать меня в обстоятельства вашей жизни абсолютно без прикрас и с должной мерой самокритики. Мне нужна от вас полнейшая искренность, тем более что вы – я хорошо помню это – издавна питаете особое пристрастие к фактам.

Думаю, вы не забыли еще, как мы величали вас «Дон Кибитц Ломанчский», за то что тогда уже, в юношеские лета, вы сражались с ветряными мельницами за высокие идеалы, смешная нелепость которых была очевидна всем, кроме вас. Сдается мне, в главной сути своей вы мало изменились.

Если вы серьезно рассчитываете на выздоровление, вам придется проявить железную волю. Я ни на йоту не сомневаюсь – ваш недуг напрямую связан с вашей оторванностью от жизни, с вашими фантазерством и непомерным честолюбием. Что же до имени вашего, то оно – я совершенно уверен – абсолютно ни при чем. Я допускаю, что оно было поводом для насмешек, которые в свое время и я отпускал в ваш адрес, но я не думаю, что непременно оно, это ваше имя, стало причиной столь внезапно постигшего вас недуга. Ваши фантазии – лишь плод болезненного воображения, и в этом состоит пропасть между вашими бредовыми идеями и реальностью.

Я предпочел бы поэтому слышать от вас голую правду. Подчеркиваю – голую правду! И потому убедительно прошу вас держаться подальше от любых форм избыточного живописания, столь свойственных вашей манере изложения. Именно по этой причине, а не какой-либо другой, я попросил вас отныне быть лишь моим пациентом. Всякие фамильярности между нами, как я уже говорил, будут лишь во вред нашему непростому эксперименту.

Ваша гипотеза относительно истоков постигшего вас недуга – я настаиваю на этом – абсолютно лишена смысла. Ибо не может ваше имя, равно, впрочем, как и любой другое, быть причиной заболевания. В конце концов, вы носите его почти полвека, а дара речи вы лишились только теперь. Ваши страдания – и это мне очевидно – порождены исключительно обстоятельствами последнего периода вашей жизни, и я хотел бы быть посвященным в них как можно более подробно.

Из вашего сообщения я понял, что вы переселились из Швейцарии в Польшу, а двадцать лет спустя – из Польши в Австрию. Это весьма странное двойное перемещение в пространстве, полагаю я, как раз и таит в себе разгадку предстоящего решения вашей проблемы.

Итак, я еще раз настаиваю: пишите мне коротко и ясно о том, как провели вы эти годы. И, пожалуйста, избавьте меня от ваших теоретических измышлений. В конце концов, психиатр тут я, а не вы – потрудитесь не забывать об этом.

3

Уважаемый господин доктор,

Ваша неприязненная реакция на мои «теоретические измышления», как вы их назвали, вполне понятна. И впредь я постараюсь придерживаться исключительно фактов, избегая каких бы то ни было комментариев.

Вы хотите знать, как и почему я оказался в Польше.

Все началось с того, что я и моя бывшая супруга однажды покинули Швейцарию и отправились на родину моих предков. Это был роскошный ноябрьский день, ослепительно сверкающий осенней бронзой. Тогда я еще не знал, господин доктор, как опасно доверяться чувствам, навеянным подобным блеском! Это теперь мне ясно, что тот самый ноябрь и был началом моего пути к конечной станции. То есть, к тупику.

Итак, мы с Алисой отправились в путь. В страну чудес, как мы полагали, и дивный ноябрьский свет лишь прибавлял восхитительных оттенков к нашим и без того радужным надеждам.

Алиса… Эта женщина была поистине Эоловой арфой – такой представлялась она мне тогда. С утонченными линиями изящного стана, будто вырезанного твердой рукой большого мастера из настоящего кремонского дерева. Я никогда не мог вдоволь наслушаться ее голоса, наглядеться в ее глаза. Слова она не выговаривала, а буквально выдыхала из самой глубины груди и ворковала при этом, как лесная горлица. Рука об руку шли мы по жизни, безжалостно руша за собой все мосты. Все или ничего – никаких компромиссов! Решение принято – ни шагу назад, и это сделало наше путешествие столь судьбоносным. Мы были влюблены, и нам не хватало мудрости. Мы были не в состоянии понять, что избранная нами дорога в «страну чудес» – это улица с односторонним движением, выстланная иллюзиями болотного цвета и столь же болотного свойства.

О, как жестоко мы заблуждались! Мы внушили себе, что в конце пути нас ждет Ханаан – волшебный райский сад самого Господа, где молоко и мед искрящимися струями стекают с веток деревьев. Нам было невдомек, что коварная дорога эта в один конец ведет – в пропасть. К концу света. К абсолютному нулю в житейском итоге.

Наивно улыбаясь, мы прямиком угодили в ад, оказавшись перед теми самыми железными вратами с отдающим ржавчиной названием «Зебжидовице». Для западных языков это название непроизносимо, а для польского уха звучит зловеще. Польское «brzydko» означает «мерзко», а «wice» – это «деревня». Таким образом, неведомая дотоле Польша начиналась для нас мерзкой деревней.

Так выглядела первая глава драмы. Так начинался вожделенный парадиз, и здесь решили мы подвергнуть испытаниям силу нашей любви.

Безрассудными младенцами оказались мы, господин доктор! Нам казалось, мы были готовы к любым вызовам неизвестности. Но к Зебжидовицу мы были совершенно не готовы, а это было только начало, всего лишь краешек Индокитая. Это была Азия, но без нефритового дворца, без экзотических джонок и орхидей. Банальное завершение затянувшегося и очень грустного рассказа. Будь мы немного старше и рассудительней, нас обоих тотчас хватил бы сердечный удар. Но мы вместо этого браво поприветствовали пограничников, будто те были святыми порученцами самих небес. Мы смотрели на них сияющими глазами и щедро угощали плитками швейцарского шоколада – эдакое подслащенное приветствие из чуждого им мира. А те охотно приняли все, даже не моргнув. Их каменные лица остались непроницаемыми, и они потребовали открыть чемоданы. Понятно, это входило в их служебные обязанности, но зачем они рылись с таким остервенением, будто перед ними стояли заклятые преступники? Сегодня я знаю, что они делали это для пущего устрашения. Чтобы с самого начала методично, шаг за шагом, выбивать из нас чувство собственного достоинства. Но мы тогда просто закрывали глаза на столь очевидные факты. Мы упрямо не хотели допускать грубого развенчания наших заветных мечтаний.

Они обнаружили у нас тоненькие сборники произведений Шекспира, изданные в Лондоне и Нью-Йорке. На английском языке, разумеется, а это был для них язык злейшего врага. Штука чрезвычайно опасная – их блуждающие глаза буквально источали панический страх перед английским текстом. Наши тряпки интересовали их не особенно. Они лишь хотели знать, что запрятано – замотано, завернуто, замаскировано – в них, в их складках и между ними. На моющее средство они вначале даже не взглянули, зато «Капитал» Маркса сейчас же насторожил бдительных стражей. Юбилейное издание в коричневом кожаном переплете. Имя Карла Маркса, стоящее на самом видном месте, их ничуть не впечатлило, зато от слова «капитал» исходил дурной запах капитализма, а он, капитализм, был здесь вне закона.

Больше они не обнаружили ничего подозрительного, и, похоже, именно это обстоятельство послужило причиной тому, что их завидное терпение было, наконец, исчерпано. По причинам, абсолютно нам непонятным, мы оба жутко не понравились им, а значит, эти прилежные парни просто обязаны были найти у нас что-нибудь недозволенное. Все до одного книжные корешки были безжалостно распороты – ничего! НИЧЕГО!!! Придраться не к чему, хоть лезь из кожи вон. Тогда нам было велено вообще покинуть вагон и не возвращаться до особого распоряжения. Мы и это сочли в порядке вещей и без малейших возражений повиновались. Выйдя наружу, мы пересекли железнодорожные пути и впервые вдохнули воздух Польши. О счастье! Мы были на седьмом небе! Вот он, терпкий воздух социалистической революции, крепко настоянный на гремучей смеси пота и крови трудящихся масс. В первом попавшемся киоске мы накупили почтовых открыток – две дюжины достойных образчиков импозантного уродства. Сгорая от нетерпения, мы сейчас же уселись на железную скамейку и принялись писать послания своим товарищам, оставшимся там, где прежде был наш дом. Текст один: «Сердечный привет из Двадцать Первого Века!» Так точно, дорогой господин доктор, именно так писали мы с Алисой!

Смеетесь? Думаете, это была всего лишь шутка? Ничуть не бывало: мы на самом деле так думали и выцарапывали наше первое послание с глубочайшей верой в наступление новой долгожданной эры всеобщего счастья на Земле.

Что же нас так понесло тогда? Мы разослали наши открытки с текстом, который по сей день заставляет меня заливаться краской стыда: надо же так завихриться – «Сердечный привет из Двадцать Первого Века!»

Мы пребывали в состоянии болезненной эйфории и совершенно не ведали, что творим. «Двадцать Первый Век» целиком захватил нас, встряхнул наши наивные души, размякшие от безоблачного быта. Мы бредили сказочной страной, в которой рукой подать до молочных рек с кисельными берегами. Мы были переполнены безотчетным восторгом предстоящего погружения в сказку.

Неподалеку от киоска сидела какая-то торговка. Она продавала перекисшую капусту и откладывала свою выручку на деревянных счетах, передвигая по проволочным жердочкам засаленные костяшки. «Боже мой, я впервые вижу счетный аппарат из каменного века». Эта крамольная мысль вначале потрясла меня, но я тотчас опомнился: такое не должно приходить мне в голову! И я сказал себе: «Деревянные счеты – это всего лишь трогательное напоминание о навсегда канувших в прошлое предметах старинного быта, так милых сердцу сентиментального человека».

Поодаль, за вокзальным забором, стояли пролетки с возницами, поджидавшими седоков. Хриплыми голосами бурчали они чуть слышно свои молитвы, прося пресвятую деву о самом простом: «Непорочная дева Ченстохова, черная Мадонна польская! Пошли нам сегодня кусок хлеба и еще 590 злотых, чтобы купить на них всего один американский доллар!»

Они шептали достаточно громко, чтобы молитва была услышана той, к кому она обращена была, и вместе с тем, осмотрительно тихо, чтобы не долететь до постороннего уха и не быть уличенным в недозволенных стенаниях: незаконное приобретение иностранной валюты грозило в те времена пятью годами тюрьмы. Несмотря на это, вся Польша промышляла незаконным оборотом заветных купюр и, похоже, до конца дней своих будет промышлять тем же.

Мы были поражены, а Алиса – даже возмущена, однако и это я отнес к разряду отживающего народного духа. Точно так же, как эти молящиеся, собрались вокруг нас облаченные в тряпье калеки душой и телом. Но милостыню они не просили: нищенствовать запрещено законом. Никто из них не проронил ни слова, но было очевидно, что каждый из этих несчастных знал собственные секреты – как размягчать сердца прохожих, побуждая их к милосердию. Один – дрожал всем телом, другой – молча исходил горючими слезами, третий – взглядом неподвижным и безучастным высматривал что-то у самого горизонта.

Мы воздержались делать подаяния, хотя сердца наши обливались кровью. Нас же учили, что в Двадцать Первом Веке нищеты не существует в принципе. А тот, кто просит подаяние, обыкновенный тунеядец, уклоняющийся от работы элемент.

Вначале мы заметили только одного, потом – еще троих или четверых. А вскоре – целую группу таких же. Откуда они вдруг появились? Вся зона обнесена километрами проволочных заграждений. На каждом шагу – бдительные блюстители порядка и таможенники. Но вдруг словно ниоткуда появляется некто в штатской одежде, а это не предвещает ничего хорошего. В единый миг все попрошайки бросаются врассыпную, охваченные внезапным паническим страхом. Позже нам объяснили, что человек этот – тот самый, который взяток не берет и одним этим представляет смертельную опасность. В воздухе повисает ледяное облако всеобщего страха. Несколько мгновений спустя, в зоне снова все возвращается на круги своя.

Проводник знаками велит нам войти в вагон. Еще немного, и мы продолжим наш путь в самое чрево только что открывшейся перед нами «Монголии».

В нашем купе нет ни таможенников, ни пограничных служащих. Вообще никого и ничего, в том числе – и нашего багажа. Пусто.

Что-то здесь не так… Спешно возвращаемся на перрон и бежим к начальнику станции, чтобы пожаловаться. Тот посмотрел на нас так, словно мы с луны свались.

– Вы что – рехнулись оба! – прорычал он, – как можно оставлять без присмотра целую кучу вещей? Вы что, не знаете, в какой стране вы теперь находитесь?

– Но это невозможно, чтобы нас обокрали, – ответил я со свойственной мне простотой, – нас ведь проверяли, когда в купе не было посторонних. Оставались лишь таможенники и пограничники!

Начальник станции захватил ртом побольше воздуха, чтобы хватило на громкое выражение чувств, охвативших его от объяснения с двумя залетными идиотами:

– А кто вам сказал, что пограничники и таможенники не воруют?! Да им – только подавай! Даром, что они носят мундиры с партийными билетами в карманах…

С чувством глубокого отвращения развернулись мы и поплелись обратно в свой вагон. Этот парень, видимо, законченный скептик. Пережиток прошлого. Чудак, право, он полагал, что мы примем его сторону и станем противниками нового мира – нас занесло сюда, как-никак, с Запада. С ЗА-ПА-ДА!

Заблуждаешься, любезный, не так просто своротить нас с избранного пути, не на тех напал! Мы не из тех, кто легко поддается на подобные уловки. Мы принадлежим к передовому классу общества. Мы – люди нового времени, строители Двадцать Первого Века. Ничто не способно разочаровать нас, а неудачи только больше укрепляют нас в наших убеждениях. Да, наш багаж украли. Весь до последней нитки. И что с того? И без багажа не пропадем. Даже еще лучше: меньше хлама на плечах – легче дорога…

Даешь Двадцать Первый Век!

4

Господин Кибитц,

меня так и подмывает спросить: кто вы, собственно, больше – законченный психопат или круглый идиот? Ваши поступки, образ ваших мыслей, дают основания причислить вас как к одной категории ненормальных, так и к другой. Однако я думаю, что, прежде всего, у вас не все в порядке с восприятием действительности. Похоже, вы способны воспринимать лишь то, что соответствует вашим личным представлениям. Между тем, все они, а заодно и душевное равновесие ваше, основаны на сплошных иллюзиях, на абсолютно искаженном понимании самой сути вещей.

Ваше письмо изумляет меня каждым замечанием, каждой мыслью. Возникает множество вполне логичных вопросов. И прежде всего – как вообще пришло вам в голову так запросто сняться вдруг с насиженного места, так легко покинуть уютное родовое гнездо? И почему вы отправились непременно в страну, от которой не осталось ровным счетом ничего? В страну, которой у всех на глазах правят отпетые мошенники? Какого лешего не сиделось вам в Швейцарии – вам было там невтерпеж? Не думаю, ибо я помню еще дом и быт ваших родителей с его чудесными картинами, скульптурами и коврами.

Только безумие могло толкнуть человека на подобный шаг. Или, может, вы стали жертвой преследования? За ваше происхождение, за убеждения ваши? Разумеется, нет, ибо Швейцария является одной из самых толерантных стран в мире – этого и вы отрицать не можете.

Далее: это ваше беспросветное самообольщение, это упрямое, патологическое игнорирование очевидных фактов. И эта инфантильная восторженность ваша, когда речь заходит о таком очевидном мыльном пузыре, как Польша, с которой рано или поздно вам предстояло войти в непримиримую конфронтацию. Не хочется забегать вперед, и я далек от мысли тотчас давать оценки, но я непременно и прежде всего должен себе уяснить: являются ваши душевные недуги врожденными или приобретенными. Если они врожденные, в чем я сомневаюсь, я ничем не смогу вам помочь. Врожденные пороки – не моя епархия, этим занимаются нейрохирурги. Если же речь идет о некем экзогенном недуге, то есть, пороке приобретенном, я могу попытаться найти средство для его лечения.

Однако я еще раз убедительно прошу вас избегать в ваших письмах любых форм экзальтации. Когда вы пишете, к примеру, что супруга ваша – сущая Эолова арфа, вырезанная к тому же, из чистого кремонского дерева, вы мешаете критически оценивать реальное положение вещей. Ради бога, избегайте вы подобных выкрутасов! Пишите кратко и содержательно, как того требовал от нас старый Цоллингер. В конце концов, в первую очередь – это в ваших личных интересах.

5

Уважаемый господин доктор,

Ваше письмо меня, мягко говоря, сильно раздосадовало. Вы упрекаете меня в экзальтации, а между тем, именно она, эта моя непомерная восторженность, являет собой отражение истинной сути моей. И если уж Вы действительно намерены ее постичь, то совсем не в Ваших интересах выхолащивать ее из моей речи, принуждая меня к совсем иной, несвойственной мне манере выражать свои мысли и представления. Напротив, вам надлежит приветствовать эту экзальтацию и находить в моих посланиях как можно больше соответствия между стилем изложения и его содержанием.

Впрочем, это лишь мое частное мнение, и но не претендует на сколько-нибудь значительное внимание.

Итак, вы спрашиваете меня, как пришло мне в голову сняться с насиженного гнезда, и какие такие непреодолимые обстоятельства вынудили нас направить стопы в Польшу, от которой не осталось ничего, кроме пыли и пепла.

Вопрос правомочен, поскольку в то время Варшава действительно являла собой не более, чем сугубо географическое название.

Для меня лично и для моей природной социальной активности этот город был еще и кладбищем героев, и он окрылял собой мои и без того далекие от реальности фантазии.

Немедленно по прибытии я заявил о себе в, так называемом, «Государственном ведомстве по делам возвращенцев», которое располагалось в деревянном бараке посреди сплошных развалин. Повсюду стояла невыносимая вонь от разлагающихся останков, от обугленных стен и людских испражнений. Кругом сновали малокровные худосочные дети. Всего несколько лет назад тут были улицы с именами, дома с номерами, магазины и офисы, но теперь ничего этого не было, кроме одинокого, чудом уцелевшего, газового фонаря. Он понуро ржавел, забыв о своем назначении. Перед ним также неприкаянно торчал из развалин фасад некогда красовавшегося здесь здания. Единственный чудом уцелевший балкон с нелепо задранными перилами сиротливо нависал над грудой камней, и на балконе этом непостижимым образом росла береза.

Я был потрясен. Это была другая планета. Иной мир. Декорация жуткого абсурдистского спектакля.

Сидевший за столом «ведомства» инвалид разглядывал меня с придирчивым любопытством:

– Что вы здесь ищете? – спросил он, и тень горькой ухмылки пробежала по его усталому лицу. Всем видом своим он хотел показать мне, что искать тут нечего, и уж во всяком случае, ничего путного для себя я здесь не найду.

– Я только что прибыл, – замялся я, – и хотел бы найти какую-нибудь работу…

– Ах, даже так, – проворчал он все с той же ухмылкой, – вы хотели бы работать. Так вот запомните, господин: хотеть или не хотеть здесь не положено. У нас каждому надлежит работать – нравится ему это или нет. А кто не работает, тот не ест. Или, может, вы привезли еду с собой? С запасом, чтоб хватило на ближайшие годы?

Этот тип будто из кожи вон лез в своем старании выглядеть подчеркнуто недружелюбным. Все в его облике было отталкивающим до крайности: тонкий нос, нелепо торчащий из жуткой физиономии, мертвецки синие губы, за которыми, едва они натужно раздвигались, чтобы выпустить наружу какие-то звуки, тотчас проступали черные, неестественно заостренные зубы. Подозрительность и неизменно дурное расположение дух буквально выпирали из всего его существа.

Возможно, он был евреем. Одним из тех в особом сообществе, все члены которого были намертво скованы паническим страхом – то ли заскорузлым, первозданным, то ли уже новоявленным, ставшим уродливым порождением нового времени.

Этот тип был облачен в сильно потертый мундир, призванный, очевидно, подчеркивать социальную значимость его служивого обладателя, однако весь облик этого человека выдавал крайнюю степень обнищания. Он больше походил на жалкого шута, чем на государственного служащего, хотя изо всех сил старался держаться в высшей степени официально, как того требовало дело, к которому он был приставлен.

Таким предстал передо мной первый поляк, с которым мне пришлось иметь дело на польской земле. Общение с ним энтузиазма никак не прибавляло. Мое здесь появление было ему явно не по душе. Неприветливо разговаривая со мной, он царапал что-то пером на листке лежащего перед ним календаря:

– Я здесь для того и нахожусь, чтобы подобрать вам какую-то работу. Что вы умеете делать?

Вопрос оказался для меня неожиданным и трудным. Действительно, что я умею делать? Признаться, не слишком много. И уж во всяком случае – ничего такого, что могло бы пригодиться здесь и сейчас. Я учился, защитил диссертацию, но это, пожалуй, и все.

– Есть же у вас какая-нибудь профессия, или нет? – с нескрываемым раздражением в голосе буркнул строгий служака, выковыривая деревянной щепкой застарелую грязь из-под ногтей.

Неприязнь и подозрительность буквально пронизывали меня. Мне стало понятно: если я хочу здесь остаться, я должен любой ценой завоевать его симпатии.

– В Швейцарии я преподавал историю, – ответил я, как можно более спокойным тоном.

– Мать честная, – простонал он, – надо же такое: историю он, видите ли, преподавал!

Я понял, что сморозил несусветную чушь.

– Но я согласен на любую работу, – поспешил я исправить впечатление, – готов делать все, что скажете. Куда бы вы не определили меня, я буду стараться делать все, что в моих силах…

– На любую работу согласны вы, – снова огрызнулся он, – на любую! Так вот, выбросьте это из головы и запомните: здесь так не пройдет! У нас каждому положено делать только одну работу, но делать ее на все сто!

Похоже, каждое сказанное мною слово лишь усугубляет мое положение.

– Мне двадцать семь лет, – пролепетал я, потеряв всякую в себе уверенность, – и, как видите, здоровьем не обделен. Я вовсе не слабак и не лентяй. Скажите только, где могу я быть полезным, и я приступлю к работе немедленно.

Он стал долго и обстоятельно сморкаться. Я чувствовал, что ему в этом мире не нравится решительно никто и менее всех – я. А я, между тем, стараясь не встречаться с ним взглядом, тупо уставился в окно и увидел громадную крысу, которая с трудом продиралась между торчащими в разные стороны пружинами валявшегося в груде хлама матраса. Никогда прежде я не видел живой крысы. И вообще, мои представления о реальной жизни были целиком построены на информации, почерпнутой из книг. Из вторых рук, можно сказать, а тут вдруг я воочию увидел самого отвратительного грызуна из всех обитающих на нашей планете. В двух шагах от меня. И это была реальность.

Сердце мое зашлось от ликования! Стоило мне протянуть руку, и я коснулся бы этой твари. Наконец-то я нахожусь в правильном месте. Настоящая, а не книжная жизнь из первых рук предстала передо мной в первозданной реальности, всей осязаемой сутью своей – весомо, зримо…

– Я бы хотел отрезвить вас, уважаемый господин, – заявил мой невзрачный сутулый собеседник, возвращая меня с небес на землю, – у нас понятие «история» трактуется несколько иначе…

– Иначе, чем где? – спросил я.

– Чем у вас на Западе, – ответил он, – история, знаете ли, штука деликатная. Но уж если вам непременно хочется рассказывать разные истории, – он на мгновенье задумался, – то как насчет радиовещания?

Он не шутил, господин доктор, он говорил вполне серьезно. Этот тип решил направить меня на работу на радиовещание, хотя я не имел ни малейшего представления о том, чем они там занимаются. «Там вещают, – подумал я, исходя из определения, – вероятнее всего – на весь мир. Понятно. Следовательно, мне предстоит всему белому свету рассказывать различные истории, поскольку я по профессии историк. Что ж, вполне логично. Или опять я понимаю что-то не так? Значит, если бы я изучал искусство, я был бы направлен на фабрику по переработке искусственных материалов…

Уму непостижимо!

– А почему, собственно, нет? – ответил я, стараясь не поддаваться охватившим меня сомнениям, – очень даже оригинальная идея! Мои будущие коллеги повалятся со стульев, когда я явлюсь к ним с этим направлением и представлюсь, кто я такой…

Со стула, однако, никто не свалился. Напротив, мои новые коллеги с улыбкой обменялись понимающими взглядами и предложили тотчас приступить к работе.

– Завтра во Франкфурте на Одере будет иметь место исторический момент, – сказали они мне, – поскольку ты историк, тебе и карты в руки. Как говорится, нужный человек – в нужном месте – лучше не придумаешь! Отправляйся туда и сделай репортаж.

– А как это делается? – задал я абсолютно невинный вопрос.

– Вполне обыкновенно: там будет установлен микрофон. Берешь его в руки и начинаешь говорить.

– О чем говорить-то, Господи прости?

– О том, что видишь, и о том, как ты это воспринимаешь. Задания проще и не придумать. Отправляйся, товарищ, и ни о чем не беспокойся!

Беспокойство все-таки меня не покидало. Я ведь еврей, а беспокойство, как известно, вечный спутник еврея. Слишком уж в новинку было все это для меня. Слишком непривычно. Почему мои товарищи решили, что непременно состоится исторический момент? До сих пор я был уверен, что исторические моменты происходят случайно. Подобно метеоритам, которые падают с неба, когда никто их не ждет.

Но товарищи преподавали мне иные правила:

– Так было раньше. А нынче все у нас происходит по-другому. Сегодня мы не ожидаем тех или иных событий, а творим их. Как говорит товарищ Сталин, мы – кузнецы истории. И тебе предстоит у нас этому научиться. Так что, не задавай лишних вопросов. Отправляйся, и все свершится само собой.

Так оно и было. Прибыв на место я узнал, что руководители Польши и Восточной Германии подписали исторический документ! Договор о вечной дружбе на Одере и Нейсе. Грандиозно! Сказочно! На вечные времена, как меня уверяли. Ну разумеется, это был единственный в своем роде, абсолютно исторический момент: граница между бывшими врагами в единый миг превратилась в границу между вечными друзьями. Всего две подписи – и чудо свершилось. Наконец-то жуткое упущение, веками правившее бал, исправлено раз и на всегда. Впервые с сотворения мира!

– И с этого исторического момента, – взахлеб гремели на всю округу тысячи репродукторов, – все у нас будет иначе!

Я слушал все это и принимал к сведению, но внутренний голос не унимался: всякий договор, – назидательно подстрекал он, – всего лишь бумага. Я изучал историю в трезвомыслящей Швейцарии, где меня учили, что всякие соглашения принимаются для того, чтобы в должное время быть разорванными. Или преданными огню. На глазах неистово бушующей толпы. Сколь историческим является такое соглашение выяснится позже…

О, Господи, и угораздило же меня стать историком…

Как бы то ни было, я отодвинул свои сомнения на задний план и погрузился в технические детали: как, собственно, обращаться с микрофоном? На каком расстоянии от губ следует его держать? Как громко и как быстро нужно в него говорить? Вскоре я приловчился, но смущение все еще не покидало меня. К тому же, донимала головная боль, но это я целиком отнес на счет переменчивой погоды: над Франкфуртом висел мокрый туман, холодный и неуютный.

Город лежал в руинах, и только вокруг главной площади – кажется, она называлась площадью Сталина – одиноко маячили два – три уцелевших фасада. Море людей заполняло улицы. Крайне бедно одетые, с абсолютно постными бледными лицами, они уныло, будто из-под палки, тянулись к указанному им месту, которое когда-то являло собой центр города.

Я намеревался сделать репортаж века, эдакую незабываемую летопись о звездном часе человечества, но тяжелое чувство, не унимаясь, грызло меня изнутри и начисто лишило мой голос выразительности. Тем не менее, я взял в руки микрофон, приготовил свои шпаргалки и, весь собравшись, приступил к делу. «Может быть, – говорил я себе, – все у меня получится совсем не так, как надо, но за правдивость я ручаюсь».

«Ну и пусть, – продолжал я успокаивать самого себя, – и дай бог, чтоб так получилось! Даже лучше, чтобы у коллег моих не было соблазна сделать из меня придворного репортера правящей верхушки…»

Но все получилось совсем не так, как я полагал. К моему великому удивлению, всеобщее равнодушие масс переросло внезапно в пламенное всеобщее возбуждение, которое вполне можно было назвать историческим. Когда громкоговорители провозгласили, что нынешний день будет золотыми буквами вписан в историю Европы, что наступил момент всеобщего торжества и ликования, массы буквально взорвались от восторга, и народ действительно стал неистовствовать. Весь Франкфурт высыпал на улицы, чтобы приветствовать наступление новой эры, эпохи братского сотрудничества и всеобщей пролетарской солидарности. Именно такие слова неслись из тысяч охрипших от ора громкоговорителей, и великая страсть разом охватила многотысячную массу ликующих людей.

Во всяком случае, таким представлялось мне тогда все это бушующее действо…

До той поры в моем представлении существовали два основных способа открытого выражения возвышенных чувств – так называемые, континентальный и средиземноморский. Последний тип, как я полагал, имеет сугубо генетических характер. Это сидит в нас под самой кожей и готово при первой подходящей возможности вырваться наружу. При этом человек легко срывается с якорей, забывая обо всем на свете. Он весь трепещет и готов рвать на себе рубашку. Он плачет, рыдает или вовсе беснуется, готовый высадить зубы любому, кто подвернется под горячую руку.

Наряду с этим, полагал я, при континентальном типе изъявления высоких чувств человек выражает свое отношение к происходящему едва заметной морщинкой, почти тенью, промелькнувшей в уголках рта. Движением руки столь легким, что кажется, будто рука эта сутками находилась в состоянии глубокой заморозки и буквально только что была подвергнута основательной стерильной обработке. Человек может кивать в знак согласия, даже аплодировать, так и не стряхнув с губ многозначительной, едва заметной ухмылки.

Во Франкфурте на Одере я открыл для себя третью разновидность выражения своего отношения к происходящим событиям. Революционную. Это было организованное буйство толпы. Управляемая безудержность. Всеобщее помешательство, добротно отрежиссированное для средств массовой информации.

Людские потоки проносились мимо, изрыгая одни и те же лозунги, которые сотрясали все вокруг словно ударами тяжелого молота. Люди дружно маршировали по улицам четко отработанным шагом. Миллион пронзительных голосовых связок, будто тяжелый выдох гигантского локомотива, ритмично сотрясал наэлектризованный воздух.

Полмиллиона немцев были нарочно стянуты во Франкфурт на Одере. И еще столько же поляков привезли сюда на грузовиках и специальными поездами. Слившимися в общий нестройный хор голосами они кричали, что коммунизм – это будущее человечества, и что рабочий класс является единственным гарантом мира на земле. Холодный пот прошиб меня снова. Вокруг бушевала настоящая жизнь. Вот она – стоит лишь протянуть руку, и я коснусь ее…

Я стоял где-то в центре площади на специально для этого сколоченном подиуме, обнесенном забором, который ограждал меня от общего шабаша. Потрясенный происходящим, наблюдал я, как другие мои коллеги служили эту массовую торжественную мессу. С энтузиазмом, не ослабевающим ни на миг, декламировали они через микрофон крылатые фразы. В отдельные моменты голоса их вздымались до призывного крика, обращая текущую мимо толпу в форменное неистовство. Когда же они вдруг сникали, будто по команде, они звучали еще более угрожающе, и от этого становилось по-настоящему страшно.

Были мои коллеги искренними или нет – судить не могу. Я был всего лишь начинающим репортером и потому не вправе был спрашивать, не показным ли был весь этот бойцовский запал. Скорее всего, они-таки лгали, эти неуемные глашатаи партии, с тем чтобы просто заработать себе на хлеб. Я, между прочим, тоже. Человеку нужно выживать, господин доктор, или вы думаете иначе? Народ должен выстоять при любом раскладе, и потому люди громко и выразительно подыгрывали неистовствующим горлодерам.

Я действительно не мог знать, были все эти нервические конвульсии толпы спонтанными или всего лишь мастерски поставленной имитацией массовой эпилепсии.

Я всегда был человеком достаточно музыкальным. Малейшая фальшь одного только инструмента, не говоря уже о целом оркестре, резала мне слух, и я весь буквально вздрагивал, не находя себе места. Но тут я оказался, как никогда прежде, тугоухим. Я избегал задавать вопросы, потому что боялся ответов на них. Единственное, что волновало меня, это вопрос формального свойства: следует ли мне читать со шпаргалки, или я должен выдумывать что-то свежее, импровизируя прямо по ходу дела? Из осторожности я тайком решил читать мои домашние заготовки. Так я, по крайней мере, не зависну в растерянности и – главное – не сболтну чего-нибудь невпопад.

Судьба, однако, решительным образом скорректировала мои планы. На то была божья воля, как видится это мне сегодня. В тот самый момент, когда я готов был начать мой репортаж, случился неожиданный порыв ветра и вырвал у меня из рук все мои шпаргалки. В ужасе застыл я на полуслове. Теперь уж точно придется импровизировать – хочется мне этого или нет. Будто из-под палки, стал я выдавливать из себя слова, которые приходили на ум. Моя голова буквально раскалилась от величественного зрелища, но сердце мое – как бы это правильнее объяснить – оставалось абсолютно холодным, а ум – столь же трезвым, и оба никак не сочувствовали происходящему вокруг. Иначе я не мог. Воспитание в цюрихской гимназии взяло свое.

Все, что холодным размеренным голосом стороннего наблюдателя вещал я в тот зимний день в мой микрофон, правдиво передавало происходящее на моих глазах и ровно по этой причине решительно не отвечало ожиданиям тех, кто послал меня сюда. Одному черту известно, зачем я демонстрировал столь откровенную объективность. Видать, с самого рождения засели в моем языке какие-то особые тормоза, которые чутко реагируют на фальшь. А может, в тот самый момент некий внутренний голос назидательно и лицемерно нашептал мне: «Ты должен уцелеть – ДОЛЖЕН»!

Когда я говорю «мое цюрихское воспитание», вы, господин доктор, хорошо понимаете, что при этом имею я в виду. Кстати сказать, наставления незабвенного Цоллингера принесли свои плоды.

Подведу короткий итог: это был редкий случай в моей карьере, когда я строжайше придерживался фактов. Я говорил только о том, что видел, не давая разгуляться фантазии: кратко, четко, объективно. Через несколько минут я закончил мой репортаж и, швырнув свой микрофон на подиум, выбрался из толпы. Мой ночной экспресс отправлялся в 17.30. Я вошел в вагон с чувством исполненного долга и с уверенностью, что жребий, брошенный мной, непременно отзовется. Где-нибудь. Рано или поздно.

Мой поезд натужно тащился по равнине, и до Варшавы было добрых четырнадцать часов. Вопреки смертельной усталости, уснуть я так и не смог. Я сидел в полном одиночестве в моем купе и, будучи абсолютно в себе разочарованным, предавался черным мыслям.

Это провал! Мой репортаж был, мягко говоря, никудышным, и я с пристрастием спрашивал себя, что вообще из меня получится. Мне представился великий шанс, и я упустил его. Поразительно! В тот год я упустил добрую дюжину шансов. Понятия не имею – почему, но это так. Быть может, сдали мои тормоза… Невероятно. В Швейцарии они исправно служили. И лишь здесь, в Двадцать Первом Веке – вдруг столь досадный отказ…

Я сидел в моем купе и нагонял на себя уныние. Вдруг я заметил некое видение. В коридоре, в пяти шагах от меня, стояла – как бы это выразиться – колдунья, нимфа или черт знает, что это было. Коралловый цветок персика. Огненногривая русалка. Она курила, облокотившись на стекло, и соблазнительно покачивала ногой.

Должен заметить, что подобные встречи мне не чужды. Они составляют часть истории моих неудач. Они случаются со мной с определенным интервалом. Всякий раз, когда я где-то терплю фиаско – или что-то в этом роде, какая-нибудь дама непременно оказывается на моем пути. Коварное искушение настигает меня и сладко кружит мне голову.

Хочу подчеркнуть: женщины никогда не являлись причиной моих неудач. Скорее, наоборот, они способствовали душевному равновесию, приносили утешение, облегчение, а порой давали добрый совет. Но всякий раз они становились началом новой главы – так случилось и на сей раз, когда, вконец удрученный, я уныло возвращался домой из моей первой служебной командировки.

Не знаю, приметила ли меня эта Цирцея, помню только, что она во все стороны постреливала глазками и время от времени томно закатывала их. Она подмигнула мне, глядя при этом сквозь меня. Казалось, она только что сошла с небес. Внезапно она повернулась и решительно направилась в мою сторону.

– Меня зовут Ирена, – тут же представилась она, – а тебя?

Меня бросило сначала в жар, потом – в холод.

– А разве мы знакомы? – задал я в ответ дурацкий вопрос, совершенно растерявшись от неожиданности.

– Так в чем же дело, – просто ответила она, – можем познакомиться, если не возражаешь.

От нее исходил такой аромат, что в голове у меня помутилось. Она загасила сигарету, тут же раскурила другую и пристроилась рядом со мной. Запах свежего хлеба исходил от ее волос. Наши колени соприкоснулись…

Будь я настоящим мужчиной, я немедленно овладел бы ею. Но я отнюдь не был таковым, господин доктор. Я был солдатом мировой революции.

Она положила руку мне на шею и попыталась привлечь к себе. Искушала меня, не проронив ни слова, будоражила мои чувства, но я оставался неприступным, как сухое бревно. Молчал, тупо уставившись в пустоту.

Лицо ее вдруг помрачнело.

– Что с тобой стряслось, парень, – спросила она ледяным тоном, отодвигаясь от меня, – ты лишился дара речи?

Дрожь сотрясала всего меня с ног до головы. Холодный пот стекал со лба, но я продолжал оставаться неприступным, как святой Антоний Падуанский.

– Что стряслось с тобой, спрашиваю я, – девушка все еще не теряла надежды достучаться до подвернувшегося ей олуха, – ты слишком робок? Ты очень волнуешься или что-то другое?

Собрав остатки мужества, я стал просить у нее прощения. Я, дескать, слишком озабочен и не расположен вести пустые разговоры с кем бы то ни было.

Она встала и направилась к выходу.

– Ты понимаешь, парень, какую возможность ты упустил? – сказала она, обернувшись у самой двери, – ладно, желаю тебе успешно справиться с твоими заботами. И спи спокойно.

Вы понимаете, господин доктор, что после всего этого я никак не мог заснуть. Мои мысли метались из стороны в сторону. От событий во Франкфурте на Одере – вихрем обратно к моей прекрасной Мелузине с тициановски огненными волосами. Как мог я оставаться при ней столь жуткой окаменелостью? Таким трусливым и безвольным? Ведь я же – стальной парень, – воображал я себе, – как случилось, что вдруг я лишился дара речи, когда представилась редкая возможность пережить незабываемое приключение с шикарной ведьмочкой, у которой беломраморная кожа и такой сладкий соблазнительный голосок? Было ли это следствием воспитания в цюрихской гимназии? Объясните же мне это хотя бы вы, господин доктор! Почему не ликовал я, когда два веками враждовавших народа, взявшись за руки, клялись в дружбе на вечные времена? Разве я замаскировавшийся враг? Или поборник кровавых войн? А может, я просто потерпел фиаско из-за моей замкнутости, моего замороженного сердца западного интеллектуала?

Я, наверное, один из тех простофиль, наивных вьюношей, которые свято верят, будто и в самом деле можно очистить собственную шкуру от налипшей на нее грязи, оставаясь при этом совершенно сухим…

Ах, как права она, эта огнегривая Ирена! Да, я слишком робок и потому пячусь всякий раз, когда настоящая, реальная жизнь самым краешком касается меня. Что в классовой борьбе, что в любви – все одно. Я – вечно колеблющийся. Как говорят евреи, «холодная печенка».

Почему не овладел я Иреной, когда она соблазняла меня? Нужно ли доказывать, что стрелка моего компаса упиралась острием в небо, и кровь моя стала закипать, но именно моя способность к действию оказалась намертво заблокированной. Мое сердце было на грани обморока, оно буквально пошло вразнос, но разум мой непоколебимо стоял на своем: НЕТ! Тогда как все тело мое трепетало от предчувствия наслаждения и требовало: ДА! ДА! ДА!

Вот, где по-настоящему бурлило самое важное противоречие моего характера!

Я закрыл глаза, мысленно представил себе мою бледнорозовую Цирцею. Я видел, я осязал ее рядом с собой. Обнаженной, волнующей. Я чувствовал, как ее огненные волосы живительной прохладой струятся по моим бедрам…

Я проклинал мою железобетонную непоколебимость и в сладостных грезах снова и снова переживал все то, что так бездарно упустил наяву при полном сознании.

Когда я проснулся, уже брезжил рассвет. Я чувствовал себя совершенно истерзанным и вяло поплелся в туалет. Из зеркала на меня пялилось нечто абсолютно жалкое: скомканное и безвольное лицо с тяжеленными мешками под глазами.

Что со мной произошло? За одну ночь превратился я в некую бесполую субстанцию. В нечто среднее между потенциальным сластолюбцем и существом якобы высокого долга. Который, с одной стороны, вроде бы, тянется к возвышенному, а с другой – являет собой жалкого мямлю, начисто лишенного естественной для человека жажды наслаждений.

Около девяти часов мой скорый поезд прибыл к Западному вокзалу. Я нанял такси и отправился в радиостудию. Я чувствовал, знал наверняка – что меня там ждет. Придворные репортеры – каждый за себя – проповедовали по доброму часу без передышки. Мне хватило для репортажа неполных пяти минут. Мои коллеги во все горло голосили хвалебные гимны. Я оставался невозмутимо холодным. Вялым, безучастным и абсолютно безразличным к происходящему. Малодушным оказался я и потерпел двойное фиаско: вначале от микрофона, потом – и от этого цветка персика с коралловым отливом… И за все это я непременно должен поплатиться – как же иначе!

Старик Узданский встретил меня саркастически-пренебрежительно.

– Мы очень благодарны вам, – проворчал он, доставая из портсигара очередную сигарету.

– За что? – растерялся я от неожиданности и не понимая намека.

– За оба ваши репортажа, – спокойно ответил он.

– За оба, – пролепетал я, – какие оба? Я ведь сделал только один, да и тот – сомнительный…

– За оба репортажа, товарищ Кибитц, – повторил он, – за ваш первый и он же – последний!

В тот же день я был отстранен от репортерской работы. Мне еще крупно повезло: за мой провал меня могли бы и вовсе упрятать, куда подальше. Тогда я еще не знал, радоваться мне или огорчаться. Это был мой первый провал в Двадцать Первом Веке, первое в жизни серьезное поражение. Сегодня я спрашиваю себя, не явилось ли это началом полосы неудач, которая впоследствии и привела к моему недугу? А что думаете об этом Вы, господин доктор?

6

Господин Кибитц,

я готов согласиться с тем, что именно эти два фиаско, постигшие вас в тот роковой день, являются началом полосы неудач в вашей жизни. Однако это вовсе не означает, что именно в этих роковых, как вы их называете, провалах следует искать истоки вашего недуга. Более того, серьезные житейские неудачи, побуждают человека искать и находить себя, предопределяя тем самым становление личности – процесс столь же мучительный, сколь и созидательный. Подтверждений тому сколь угодно много. Глубокое и опасное заблуждение полагать, будто человек как индивидуум приходит к нравственному созреванию исключительно на крыльях успеха. Как раз напротив: например, мы, швейцарцы, постигли высокое искусство оставаться в тени и быть неприметными. Неприметным цветком, как говорят, никто не насладится, но зато он и сорван не будет. Наибольшей вероятностью выживания, как показывает статистика, обладают люди малоприметные, поскольку они не бросаются в глаза.

У меня складывается впечатление, что вы страдаете комплексом обязательности успеха во всех ваших начинаниях. Эдаким биполярным неврозом, который напрочь утвердился в вашем иудаизме – с одной стороны, в виде комплекса неполноценности, а с другой – в виде тщеславия, непомерно раздутого и алчущего сиюминутного удовлетворения, которое, в конечном счете, и является следствием того же самого комплекса неполноценности.

Касательно обоих полюсов этого вашего невроза хочу сказать следующее: комплекс неполноценности и успех – непримиримые антагонисты. В психиатрии говорят о каталептическом торможении, которое как в сексуальной, так и в профессиональной сферах препятствует нормальному проявлению воли человека, начисто ее подавляя. Явление каталептического торможения восходит обычно к опыту детских переживаний и впечатлений. В вашем случае они, к тому же, могут объясняться укоренившимся глубоко в сознании евреев чувством вины. Вы терзаетесь осознанием этой вины в смерти Господа – в распятии Христа, и эти терзания свойственны вашей расе, равно как и корыстолюбие, граничащее с алчностью. В то же время, вы страдаете непомерным тщеславием, которым пытаетесь компенсировать ваше самоуничижение.

Вовсе не случайно решили вы сделаться репортером, эдаким высшим проповедником коммунистических праздничных ритуалов, певцом красной диктатуры, который взахлеб курит фимиам власть предержащим и подобострастно поет панегирики их верховному жрецу. Вы мечтали, небось, воспевать победу автократии, сделаться личным профессиональным льстецом и столь преуспеть в искусстве лести, что вас провозгласят любимцем тирании. И тогда, как виделось это вам, сделавшись ревностным пропагандистом Верховного Жреца, вы возвыситесь над собственной ничтожностью. Вы возжелали выслужиться в царедворцы и состоять своим при дворе, насыщать утробу и в благодарность за эту сытость собственной безупречной службой наводить искусственный блеск на уродливую коросту власти. Облагораживать фасад деспота, припудривать его жуткую гримасу.

Извольте, но в этом как раз и состоит ваше главное поражение – именно в этом, а вовсе не в безобидном фиаско с той рыжей девицей. И значит, на этом надлежит нам сосредоточиться в анализе случившегося с вами.

Неудачи, если присмотреться к ним внимательней, нередко таковыми вовсе не являются. И даже совсем напротив.

Вы опростоволосились дважды, однако, что случилось бы, окажись вы на высоте положения? Вы стали бы придворным репортером или любовником сомнительной бабенки. И я, знаете ли, склоняюсь к тому, чтобы этот ваш комплекс неполноценности, сыгравший на сей раз положительную роль благоприятного тормоза, противодействующего разгулу вашего непомерного тщеславия, расценивать как фактор стабильности.

Вы, однако, в вашем письме говорите, что позже, во сне, вы как бы пережили все ощущения, которые, якобы, бесславно упустили наяву. Судя по этому, вы ведете двойную жизнь, что свидетельствует о раздвоении личности. Дневные представления отделены от ночных глубочайшей пропастью. Сознательная жизнь с должными тормозами рассудительности, которую вы, возможно, ведете, и тут же – ничем не сдерживаемая вольница безудержной фантазии. Это было бы еще вполне терпимым, не преступай вы то и дело границы обоих состояний. Слишком уж часто принимаете вы решения, навязываемые вам болезненной фантазией вашего подсознания. Это является свидетельством затянувшихся явлений инфантильности или пубертата, жертвами которых вы то и дело становитесь. Изо всех сил тянетесь вы к ирреальному, к недостижимому и потому – к опасному.

Я напоминал вам, что мы дали вам кличку "Дон Кибитц". "Дон Кибитц Ломанческий". Похоже, таковым вы и остались. На вашем худом Росинанте несетесь вы сквозь годы, подобно апокалиптическому рыцарю печального образа.

В Польшу вас занесло, чтобы там отчаянно рваться навстречу своей погибели. Вы устроились на радиовещание – и что в итоге? Вы были изгнаны. Вы познали муки поражения, и все это из-за вашего болезненного еврейского честолюбия, перемешанного с каталептическим торможением. Вам захотелось возвыситься и для этого вы пошли на самоунижение. Высшая точка, апогей мечтаний – это всегда притягательно, но и столь же чревато сломанной шеей. Вы тянетесь к этому и боитесь – одновременно. Этот конфликт, который сродни многочисленным фобиям, называют в последнее время навязчивым страхом перед оргазмом.

Я пока не знаю, против чего, в первую очередь, нам предстоит бороться: против честолюбия или против комплекса неполноценности. Или против чего-то третьего, что нам лишь предстоит установить. Пока мне хотелось бы знать, как сложилась ваша жизнь после изгнания из радиокомитета.

7

Уважаемый господин доктор,

прежде чем продолжить описание моих блужданий, я хотел бы коротко коснуться Вашей гипотезы о каталептической заторможенности. То есть, о психическом блокировании определенных функций, которое Вы странным образом называете навязчивой оргазмобоязнью. Эта ваша гипотеза неприятно меня удивила и даже позабавила. Ибо она, эта самая боязнь, никак не вписывается в мой жизненный опыт. Ваши умозаключения имеют под собой абсолютно ложные предположения.

Во-первых, я вовсе не собирался становиться придворным репортером. Тот тип из службы возвращенцев приставил меня к этой работе, и я дал согласие, абсолютно не представляя себе, что за этим стоит.

Во-вторых, у меня физически не было времени сделаться льстецом правящего режима, ибо в двадцать четыре часа я был изгнан из радиокомитета. Изгнан, потому что не соответствовал требованиям, предъявляемым к пропагандисту. За то лишь, что не проявил должной почтительности к тиранам. Потому что прибыл из нейтральной Швейцарии и сам оказался до мозга костей нейтральным.

Что же до оргазмобоязни, то мнения Вашего я абсолютно не разделяю. Будь это так, я был бы предрасположен к страстям. На самом же деле, все обстоит как раз наоборот. Я родился под знаком Тельца, и потому крайне от этого далек. Разумеется, я свято чту высокие идеалы, но я приписываю это исключительно своей нечистой совести: я имею в виду мою животную чувственность, которую я средствами непомерной одухотворенности пытаюсь вогнать в должное русло. С юных лет мне хочется доказать, что я идеалист, противостоящий плотским наслаждениям. Об этой моей раздвоенности, этой губительной двойной игре я готов кое-что любопытное поведать Вам, однако, вернемся к моей истории.

Итак, я был выгнан, что в те времена являлось определенной формой наказания. Меня вполне могли куда-нибудь сослать или даже загнать в исправительный лагерь. Но вместо этого меня отправили к Дарджинскому на обучение в качестве ассистента режиссера в отделение радиопостановок. Узданский хотел всучить мне какую-то памятку, но я, вопреки горечи поражения, чувствовал себя счастливейшим человеком на свете. Мой шеф вознамерился, как можно сильнее, унизить меня, но, вместо это, буквально втолкнул меня в сказочную империю искусства. В сладкую ссылку по имени «Театр». Лучшие польские актеры приходили в нашу студию, божественные женщины и неземные мужчины, которые всем своим существом буквально парили над непроходимой трясиной тусклой бытовщины. Они разговаривали с удивительным очарованием в голосе, и все, что они делали, казалось мне великолепным и многозначительным.

Я носил почетный титул ассистента режиссера, а в сущности от меня требовалось подавать Дарджинскому кофе. Кроме того, я носил артистам булочки с начинкой, однако мне и в голову не приходило выражать недовольство моей работой. Светская жизнь, которая кипела вокруг меня, затуманила мне глаза. К тому же, я втайне надеялся: не вечно же быть мне на побегушках. Рано или поздно меня заметят и поручат настоящее дело, и мне, быть может, доведется сыграть на этой блистательной сцене пусть даже второстепенную, малозаметную, но собственную роль.

О чем еще мог я мечтать, господин доктор? Я учился новой профессии, которая интересовала меня несравненно больше, чем все насквозь пропыленные документы женевского архива вместе взятые.

Наверное, господин доктор, эти мои откровения удивят вас. Еще бы, вы все рассуждаете о пороках, якобы имманентно свойственных моим соплеменникам. Будто бы я вечно снедаем неутолимой жаждой успеха. А тут – на тебе: согласен на малозаметную роль…

Уверяю Вас, вы ошибаетесь, если и не абсолютно, то в немалой степени. Я много наблюдал Дарджинского. Как он готовится к передаче, как работает над текстом, как растолковывает актерам их роли. Я внимательно наблюдал за тем, как звукорежиссер подносит актерам микрофоны, руководствуясь знаками, которые едва заметно подает ему Мастер. За монтажницами, которые, беспрекословно подчиняясь его желаниям, подмешивают в записи шумовые эффекты. За композиторами, которые воплощали в музыке видение Дарджинского. Все в унисон исполняли свои партии в этом громадном слаженном оркестре Великого Мага. Все боготворили могучего Старика, который непререкаемо царствовал в ирреальном мире, но который, при всем при этом, был прекрасней, поэтичней и, если хотите, реальней нашей серой будничной суеты. В этой микровселенной я был всего лишь крохотной шестереночкой, но я чувствовал себя бесконечно счастливым. До той роковой пятницы, которую мне не забыть до смертного часа моего.

Дарджинский послал меня в центральный универмаг за парой шнурков для его ботинок. В его голосе я услышал явное раздражение и подчинился весьма неохотно. Когда я вернулся с покупкой, он повелительным жестом указательного пальца велел мне вытащить из его ботинок старые шнурки и втянуть новые.

Это было уже слишком. В конце концов, я приехал из Швейцарии, где ни управителям, ни режиссерам никто в ноги не бухается. Весь дрожа от возмущения, я, тем не менее, взял себя в руки.

– Почему, – сухо выдавил я из себя, – по какому праву вы обращаетесь со мной, как с куском коровьего дерьма?

– Потому, – спокойно ответил он, – что вы таковым и являетесь, господин Кибитц. Все очень просто.

Мне стало понятно: я для него – лишь сор под ногами. Неисправимый болван, из которого ничего путного не выйдет. Никакого повода для подобного суждения я ему не давал, но он открыто оценил меня ровно так же, как та красотка в ночном экспрессе. И почему только все так ополчились против меня? Это было выше моего понимания.

– По какому праву вы оскорбляете меня, – спросил я, весь полыхая от стыда и гнева, – я сделал вам что-нибудь дурное?

Дарджинский вплотную подошел ко мне. Он сочувствующе покачал головой, и я отчетливо видел, сколь отвратителен я ему.

– Умный человек, – процедил он сквозь зубы, сверкнув глазами, – бежит из Польши в Швейцарию. А вы, господин Кибитц, кусок коровьего дерьма, потому что вы перебежали из Швейцарии в Польшу.

– И что с того? – неуверенно спросил я.

– Ровным счетом ничего, – спокойно ответил Дарджинский, – замените мне шнурки в ботинках, и мы продолжим!

Вы спросите, господин доктор, почему вообще я позволил Дарджинскому такое со мной обращение? Очень просто: я любил его. Я молился на него, как на бога. Я мечтал стать таким, как он. Яркой звездой на бесконечном небосклоне. Ради этого он мог унижать меня, как хотел. Перед всеми коллегами и актерами. Я не смел, не мог держать на него обиды. Потому что он был не от мира сего. Он целиком принадлежал искусству.

8

Господин Кибитц,

полагаю, вы не станете возражать, что, в известной степени, Дарджинский был прав, позволяя себе так грубо унижать вас. Его аргументация достаточно убедительна, хотя излагал он ее не совсем тактично. Слова его были жесткими, но справедливыми. А вот вашего возмущения я понять не могу. Вы же сами говорите, что Дарджинский был большим художником. И вы не можете не согласиться, что этот «большой художник» называл вещи своими именами – что же вы блажите? Чем тут возмущаться? Тем, что он послал вас в магазин за шнурками для ботинок? Это показалось вам унизительным? Вы пишите, что прибыли из страны, где ни управителям, ни режиссерам никто в ноги не бухается. Это действительно так: у нас, швейцарцев, обостренное самолюбие, но и здесь никто не отказал бы в просьбе купить кому-то пару обувных шнурков. Вы с таким пылом пытаетесь объяснить, почему вдруг вам расхотелось становиться подобием этого самого Дарджинского. А что, собственно, показалось вам столь унизительным – перешнуровать ему ботинки? Вы же молились ему, как богу. А богу служат покорно, даже когда он посылает человеку испытания.

Я отчетливо вижу, как через всю вашу жизнь красной нитью проходят все те же свойственные вам особенности: непомерное тщеславие и неугомонная спесь. Видать, и вправду маленькому Кибитцу, сидящему в вас, не дают покоя лавры могучего Гидеона. Вполне возможно, именно эти проявления комплекса неполноценности, являющиеся следствием психических расстройств, как раз и толкают вас к совершению новых и новых ошибок. И уж коль скоро в обсуждении нашем мы коснулись столь деликатной и важной темы: в вашем последнем письме вы откровенно называете себя чувственным животным, эдаким сластолюбцем, который постоянно пытается смирять или, по меньшей мере, маскировать свою животную сущность тягой к высоким идеалам. Как раз эта деталь интересует меня главным образом и в первую очередь. Этим откровением вы наводите меня на след, который я едва не упустил из виду. Вы скрываете ваше истинное лицо под благородной маской эдакого благодетеля. Вот уж странно: мир полон разного рода распутников и развратников, которые не просто упиваются, но и открыто гордятся верховенством в себе такого рода животных инстинктов. Что же побуждает вас столь тщательно скрывать их?

Эту загадку нам с вами непременно разгадать надобно, если уж мы серьезно намерены продвинуться в наших изысканиях.

И, кстати, еще одну попутно: какую, собственно, роль во всей этой истории играет ваша супруга? Она, насколько мне известно, не еврейка и, к тому же, далека от досужего умствования – то есть, как мне кажется, вполне нормальная швейцарская женщина. Или это не так?

9

Уважаемый господин доктор,

это действительно так: моя бывшая супруга была абсолютно нормальной швейцарской женщиной. В Женеве, работая секретаршей, она посещала вечернюю гимназию, после успешного окончания которой решила продолжить образование в Варшавском Университете по специальности «Литературоведение». В целеустремленности Алиса мне ничуть не уступала. Она верила, что при должном усердии в социалистической Польше достижимы и самые неприступные вершины.

Поймите меня правильно, господин доктор! Карьеризм и честолюбие в равной степени были ей чужды. Единственное, чего она страстно хотела, это верой и правдой служить нашим высоким идеалам, устремления ее были искренними и благородными. Она посещала на своем факультете немыслимое множество семинаров. Во всем, что она делала, проявлялось неподдельное прилежание и беспримерное чувство долга. По крупицам собирала она и тщательно записывала бесчисленные цитаты, которыми в то время были до отказа забиты наши уши, стараясь непременно проникнуть в глубинную суть всякой сентенции, будь она даже выцарапана гвоздем на заборе. Это были годы излияния на головы обывателей всякого рода несуразиц, словесного блуда, но Алисе удавалось выуживать в этом мутном потоке некие таинственные истины. Например, нам вдалбливали, что вся западная литература служит единственной цели – отражению интересов капиталистического строя, и потому мы начисто ее отвергаем. Всю разом. Гуртом. Она прославляет идеологию загнивающего общества и потому в руках правящего класса являет собой коварный инструмент насильственного влияния на умы обывателей. Это звучало чудовищно: чтобы осмыслить всю эту несуразицу и самому при этом не свихнуться, следовало хлебнуть хорошую порцию свежего воздуха.

Вначале Алиса была абсолютно шокирована, и, чтобы как-то осмыслить всю эту галиматью, в которой она потерялась, она всячески уклонялась от критических оценок и старалась не задавать острых вопросов. Здесь следует заметить, что она – дочь строительного рабочего из Фриборга, человека жизнерадостного, большого любителя приложиться к рюмочке, который одну половину сознательной жизни провел, что называется, подшофе, а вторую – в лагере левых радикалов, где униженные и оскорбленные держали его за лидера и где он своим пронзительным голосом проповедовал левацкие истины.

Признаться, мы жутко гордились нашим папенькой. Он был чем-то вроде герба наших левацких убеждений, истинным представителем революционного рабочего класса. Таким образом, еще в отчем доме Алиса была приобщена к эксцентричности, и потому всякого рода несуразности не слишком ее впечатляли. Она обладала здравым рассудком маленького человека. Алиса испытывала непреодолимое влечение к постижению глубинной сути проблем. Вместе с тем, она неизменно сосредотачивала свое внимание на самых незначительных, абсолютно поверхностных деталях любой проблемы, весьма и весьма далеких от объяснения ее в целом и главном. Вот уж, поистине, типично швейцарский менталитет!

Однажды, к примеру, она нажила себе врагов, возмутившись отсутствием в учебной библиотеке книг, зарегистрированных в каталоге. Их просто не оказалось в наличие. Они бесследно исчезли. На ее вопрос, почему так, ей ответили, что книги эти в библиотеку еще не поступили, а в каталоге они внесены как подлежащие приобретению.

Это было явной ложью, и Алиса ответила, не нужно, дескать, рассказывать ей сказок. Книги эти уже не раз выдавались читателям, что подтверждает факт их наличия в библиотеке. Тогда ей было заявлено – пусть, дескать, это так, но книги эти не в каждые руки выдаваться могут. Алиса, которая свято чтила принцип равноправия людей, что, к слову сказать, неоднократно осложняло ей жизнь, резко возразила:

– Тогда извольте объяснить мне, кому именно эти книги не должны попадать в руки?

– Этого я не могу вам сказать, товарищ, – было ей отвечено, – это решает партийный комитет.

– Потрясающе! – не унималась Алиса, – а кто выбирает этот самый партийный комитет?

– А вот это вы знаете не хуже меня: его выбирают массы.

– Очень любопытно, – продолжала Алиса, – массы избирают партийный комитет. А партийный комитет решает, что эти массы вправе читать, а что – нет. Я правильно понимаю?

– Да, – ответили ей, – все именно так и обстоит. Что странного видите вы в этом? И почему допытываетесь с таким пристрастием?

– Потому что хочу знать, – ответила Алиса, – кто же, собственно, в подобном раскладе находится вверху и кто – внизу.

– Массы – превыше всего, – услышала она в ответ, – массы – высшая инстанция. Последнее слово – за ними. Так написано во всех уставах.

– В таком случае, – продолжала настаивать Алиса, – я хочу знать, почему высшая инстанция – я имею в виду рядовых членов партии, которые, согласно уставу, превыше всего, и за которыми – последнее слово во всех делах, не вправе читать то, что они, эти самые массы, считают нужным.

В воздухе повисла тяжелая пауза. Алиса демонстративно села и стала ждать объяснений.

– Запрещенные книги, – сухо выдавил из себя библиотекарь, не поднимая глаз, – выдавать запрещено, потому что они – за-пре-щен-ны-е. И я очень советую вам, товарищ Кибитц, не задавать больше подобных вопросов.